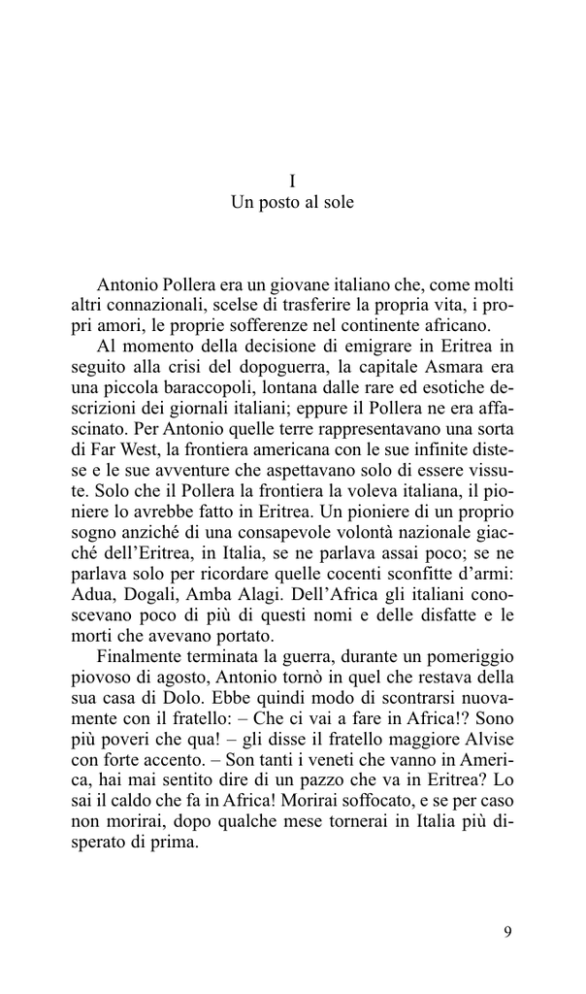

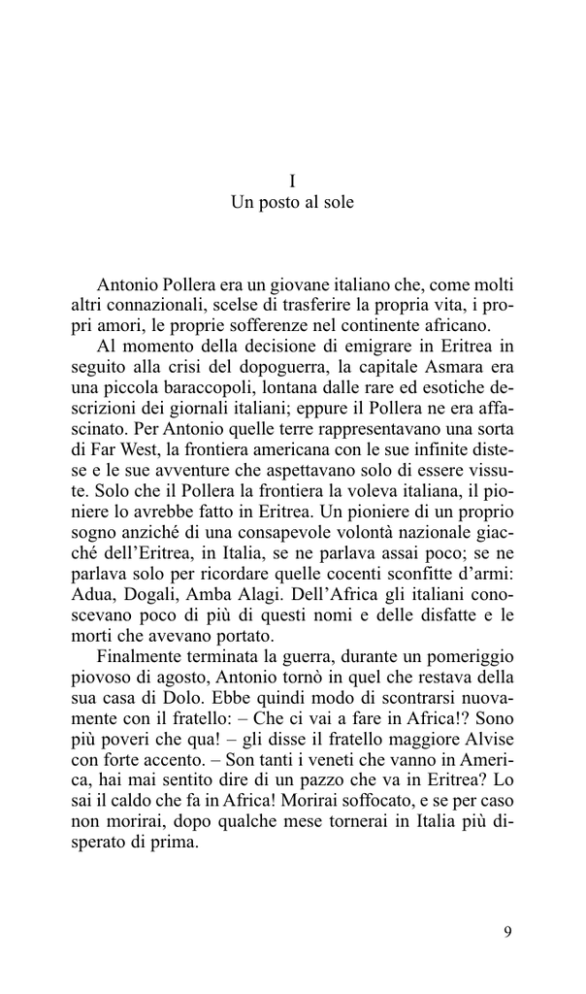

I

Un posto al sole

Antonio Pollera era un giovane italiano che, come molti

altri connazionali, scelse di trasferire la propria vita, i propri amori, le proprie sofferenze nel continente africano.

Al momento della decisione di emigrare in Eritrea in

seguito alla crisi del dopoguerra, la capitale Asmara era

una piccola baraccopoli, lontana dalle rare ed esotiche descrizioni dei giornali italiani; eppure il Pollera ne era affascinato. Per Antonio quelle terre rappresentavano una sorta

di Far West, la frontiera americana con le sue infinite distese e le sue avventure che aspettavano solo di essere vissute. Solo che il Pollera la frontiera la voleva italiana, il pioniere lo avrebbe fatto in Eritrea. Un pioniere di un proprio

sogno anziché di una consapevole volontà nazionale giacché dell’Eritrea, in Italia, se ne parlava assai poco; se ne

parlava solo per ricordare quelle cocenti sconfitte d’armi:

Adua, Dogali, Amba Alagi. Dell’Africa gli italiani conoscevano poco di più di questi nomi e delle disfatte e le

morti che avevano portato.

Finalmente terminata la guerra, durante un pomeriggio

piovoso di agosto, Antonio tornò in quel che restava della

sua casa di Dolo. Ebbe quindi modo di scontrarsi nuovamente con il fratello: – Che ci vai a fare in Africa!? Sono

più poveri che qua! – gli disse il fratello maggiore Alvise

con forte accento. – Son tanti i veneti che vanno in America, hai mai sentito dire di un pazzo che va in Eritrea? Lo

sai il caldo che fa in Africa! Morirai soffocato, e se per caso

non morirai, dopo qualche mese tornerai in Italia più disperato di prima.

9

Nicolò Papa

Antonio tuttavia era un patriota, un italiano che si sentiva italiano, la guerra sul fronte dolomitico non aveva fatto

altro che aumentare il suo nazionalismo.

– Lo sai quanti italiani sono morti per garantire a noi

quel posto al sole in Eritrea? Ti ricordi di Adua, di Dogali?

E tu te ne vai in America! – ribatté con aria di sfida al fratello.

– Vuoi andare a morire in Africa per la gloria dell’Italia? Non ti sono bastati i due anni di guerra sulle montagne? Gli abissini ti appenderanno per le palle. Antonio te

lo dico da quando è iniziata questa maledetta guerra che ci

ha ridotto in questo stato... non c’è patria, ci siamo solo noi

con i nostri disastri. Pensi che la patria ti ridarà la casa che

la guerra ci ha distrutto?

Ma Antonio non ne voleva sentire, il sole africano lo

chiamava. – Tu Alvise non sai proprio niente dell’Africa!

Ad Asmara si sta bene, sta sull’altopiano e ci sono più terre

che qua in Italia. La guerra lì non si fa da più di vent’anni.

Se non vado ad Asmara vado a Fiume con D’Annunzio!

Quelli sono territori italiani, ci spettano, saranno la nostra ricompensa per ciò che abbiamo fatto durante questa guerra!

A sentire ancora parlare di guerra Alvise si innervosì. –

Antonio tu hai in testa solo la guerra, solo l’Italia. Cosa

mangiamo questa sera che non abbiamo un soldo? La patria? L’Italia? E non guardarmi con l’aria di chi i soldi li ha,

tanto non si trova più niente, oggi al mercato vendevano

pane vecchio di due settimane.

– Non mi importa del pane, con i miei risparmi andrò in

Africa.

Alvise aveva quattro anni di più di Antonio e non aveva

nessuna intenzione di fargli da padre, i problemi erano già

troppi... – Te va’ dove ti pare, io raggiungo Edoardo in America, sta lì da quattro anni, si è evitato questo macello; lavora come un disperato, ma almeno lì il lavoro si trova.

Per Antonio lasciare il suo paese non fu un problema:

già durante la guerra i pochi periodi di congedo li aveva

10

Caffè Impero

trascorsi da un amico a Firenze. Inoltre aveva un sogno, e

per chi ha un sogno da realizzare fuori dalle proprie quattro mura lasciarle non costituisce certamente un ostacolo.

Dopo la breve sosta a Firenze, nella casa del suo caro

amico compagno d’armi Jacopo, il treno raggiunse Napoli.

Antonio non era mai stato così a sud.

Il 10 ottobre del 1918 il piccolo piroscafo Porto di Savona, nave vecchia più di vent’anni e priva di ogni comodità, partì, lasciandosi alle spalle il golfo campano.

Antonio combatté con il freddo, il sonno e il vento, per

dare l’addio alla costa italiana dal ponte della nave. Gli tornarono alla mente le lunghe e fredde notti passate di guardia in trincea, quando l’idea africana si era insediata nella

sua testa. Il fisico asciutto e allenato era ormai abituato a

stare fermo a guardare il buio, i suoi occhi potevano vedere nella notte nonostante l’assenza della luna. Il mare, completamente piatto, lo affascinava: si mostrava come uno spettacolare specchio nero che avvolgeva l’avanzare dello scafo.

Attraversato il canale di Suez, con una settimana di viaggio sulle spalle, Antonio approdò nell’ultimo scalo del viaggio. Ripartito dal porto del Sudan anglo-egiziano, Port Sudan,

iniziò a chiedersi con ossessione se la terra visibile dal piroscafo fosse già la sua nuova casa: l’Eritrea. A ogni capanna avvistata sulla costa, sobbalzava urlando felice: – Eccola Massaua! – a ogni piccola isola incontrata esclamava

– Eccole le Dahlac!

Ormai non c’era più riparo, la piccola stiva del piroscafo era incandescente come e più del sole esterno, anche

l’ombra non bastava più, era un poco meglio del pieno sole

ma dopo le dieci fino al tramonto quell’immensa sfera rossa

non dava tregua.

Quando finalmente un marinaio, esasperato dal suo richiamo continuo di Massaua, gli disse indicando la costa

lontana che erano quasi arrivati, Antonio non sapeva più se

essere contento. Non sapeva più cosa doveva pensare. Erano

giorni che si immaginava quell’arrivo. Erano mesi. Forse

quella scena l’aveva in testa da sempre.

11

Nicolò Papa

All’entrata del porto si poteva ammirare “il serraglio”.

Il palazzo del Commissariato era stato costruito durante la

dominazione egiziana della colonia, la cupola e gli archi si

ergevano maestosi sul mare. Il grande arco acuto era chia

un’importante tappa lungo le nuove rotte. Sull’altro lato

della darsena svettavano invece delle gru, macchinari necessari a facilitare lo scarico delle grandi navi che però

sembravano latitare; il porto era desolato e i pochi sambuchi presenti erano veri e propri ruderi.

L’aria di Massaua era malsana. L’aria di Massaua era immobile. L’aria di Massaua era calda, opprimente.

L’arrivo sull’isola-porto fu sconfortante. Dopo la settimana carica di aspettative passata sul ponte della Porto di

Savona, lo spettacolo che si profilò davanti agli occhi del

giovane emigrato fu desolante: la piccola cittadina aveva

ancora le strade sterrate e, al di fuori dello scarso movimento della zona del porto, sembrava abbandonata. Le nuvole grigie che avvolgevano gli edifici in stile arabo del

porto non permettevano al sole di mostrarsi e accentuavano l’insopportabile caldo umido che stava stritolando Massaua e la sua popolazione.

Certo i giornali italiani descrivevano in tutt’altro modo

“uno dei più grandi porti del Mar Rosso”!

Lo slancio di ventenne di Antonio lo aveva fatto partire

senza pensare, quasi per contrapposizione con i fratelli avviati verso l’America; quello stesso slancio gli aveva fatto

dimenticare che in Africa non conosceva nessuno, che dell’Africa lui, a parte qualche giornale e i racconti del fratello del suo tenente che c’era andato in servizio per sei mesi,

non sapeva proprio niente.

Così all’arrivo sul molo di Massaua alla spavalderia di

Antonio si sostituì un altro sentimento caratteristico della

giovane età: la fragilità. Aveva sognato di finire la Grande

Guerra per andare in Africa. Alle fredde trincee del Monte

Piana voleva sostituire il sole dell’Eritrea. Ma ora che era

arrivato a destinazione tutta la vanità del suo progetto lo

12

Caffè Impero

fece trasalire. Cosa avrebbe fatto in Eritrea? Certo le opportunità grazie alla paga dell’esercito – non molto elevata, ma

ancora integra – non erano poche. Il costo della vita rimaneva rispetto all’Italia molto basso. Ma da dove iniziare?

– Voi avete la faccia di chi, e non sono molti di questi

tempi, vuole provare l’avventura in colonia. Buona fortuna! Benvenuto nella desolazione di Massaua – disse con un

sorriso aspro il sudatissimo doganiere italiano ad Antonio,

ultimo della fila a esibire i documenti all’arrivo sull’isola.

Una volta uscito dal piccolo e polveroso edificio amministrativo Antonio si voltò a guardare la bandiera italiana immobile nella bonaccia di Massaua: il vessillo tricolore pendeva dall’asta del balcone al secondo piano dell’edificio

giallo; incastonata sulla facciata principale dell’edificio si

poteva intravedere una mattonella con dipinto sopra lo scudo

rosso crociato dei Savoia circondato dalla scritta “Regia

dogana”.

Lo specchio di mare che costituiva il porto di Massaua

era chiuso tra due penisole e due isole madreporiche collegate alla terra ferma tramite delle dighe. Il porto di Massaua, difesa in parte naturale, in parte artificiale, alle intemperie del Mar Rosso, con quell’aria immobile, con le

saline che si estendevano dietro il mare, con quell’acqua

grigia che sembrava uno stagno, ad Antonio ricordò la gita

che aveva fatto da bambino con la famiglia nella laguna di

Venezia. Solo che qui non era a due passi da casa, e ad accompagnarlo non c’era il rassicurante senso di protezione

di cui si sentiva avvolto quando da piccolo passeggiava circondato dalla numerosa famiglia.

Ora doveva solo raggiungere la stazione, doveva solo

attraversare la diga: il breve lungomare intitolato a Umberto I. Non aveva neanche tante valige, una sola borsa, eppure... Antonio voleva buttarsi all’ombra, cercarsi un riparo. Tutto sembrava sporco, polveroso. E lui si sentiva pesante, appiccicoso, malsano. Guardava con invidia un gruppo di ragazzi buttati all’ombra degli archi di un edificio

13

Nicolò Papa

lanciare con aria annoiata dei sassi contro una lattina vuota.

Erano sdraiati sopra sacchi di terra attendendo che qualche

nave attraccasse per scaricarne la stiva. Sembravano stare

bene.

Lui invece era così stanco.

14