1

“Short Theatre - 2010”

A OVEST DEL MAGO DI OZ

Alcune sfarfallanti incursioni nel programma della rassegna capitolina. Un festival di

tendenze performative tra teatro e danza, seguito da un folto pubblico, in cui hanno

spiccato la maiuscola prova attorale di Francesca Mazza in “West” dei Fanny &

Alexander e l’egregia esibizione corale del gruppo I Sacchi di Sabbia con la

sofisticata riduzione-parodia del “Don Giovanni di W. A. Mozart”. Tra le presenze

straniere si è annoverata la provocazione etico-gastronomica e autovampiresca del

catalano Sergi Fäustino con “Nutritivo” e lo spettacolo-conferenza “Breve storia del

punk argentino” di Tatiana Saphir. Da citare ancora le performance dei gruppi

Pathosformel e Cosmesi, di Francesca Grilli e di Daniele Timpano che ha anticipato

il suo prossimo lavoro su Aldo Moro.

________________________________________________________________________________

di Marco Palladini

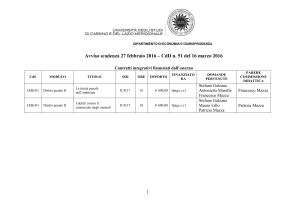

Vista l’assenza, durante l’estate a Roma, di manifestazioni o rassegne teatrali degne di nota

(domanda topica: perché? le scarse finanze non spiegano tutto), bisogna salutare con favore e

fervore la persistenza-resistenza del festival “Short Theatre”, diretto da Fabrizio Arcuri, regista

dell’Accademia degli Artefatti, gruppo ormai ‘storico’ della nuova ricerca scenica nazionale.

Quest’anno il festival, diviso in due appuntamenti temporali (3-5 e 8-11 settembre) e topologici

(prima tranche al Teatro India, seconda tranche al Macro Testaccio-La Pelanda), ha proposto uno

stimolante programma, con grande concorso di pubblico, in cui, secondo la visione di Arcuri, si

mescolavano spettacoli compiuti e semilavorati, piccole performance e showcase di lavori futuri,

installazioni e ‘liberi exploit’. Ne sono stati protagonisti gruppi e artisti consolidati o addirittura

senatori della ricerca (vedi Sandro Lombardi) e giovani promesse tra teatro e danza. Inoltre, si sono

avute presentazioni di libri e d-j set, ogni sera diversi, affidati anche ad attori (come Silvia

Calderoni dei Motus).

Lo slogan di “Short Theatre” 2010 era: “Effetto farfalla, battiamo le ali. Non le mani”. E giusto

sfarfallando qui e là ho compiuto qualche piccola incursione, giusto per rendermi conto di che aria

tira, dopo un’estate segnata dalle minacce-promesse di ulteriori tagli alle sovvenzioni pubbliche,

dopo la soppressione dell’Eti (le cui attività sono state per ora trasferite al Mibac, ovvero alla

Direzione del Ministero), e il ridimensionamento complessivo delle attività di spettacolo sul

territorio.

Sono andato a visionare, nelle mie tre visite al festival, principalmente artisti e formazioni che non

conoscevo. Per esempio, i veneziani Pathosformel, attivi dal 2004, che hanno proposto una

performance di venti minuti intitolata La timidezza delle ossa. Un lavoro di mero teatro visivo, con i

componenti del gruppo che agiscono dietro una grande telone perlaceo elasticizzato che viene

punzonato, letteralmente manipolato, sospinto e sollecitato a lasciar trasparire minime figurazioni.

Che sono appunto ossa o frammenti di ossa, pezzi di scheletro umano, che affiorano alla superficie

increspata dello schermo, secondo fantasime di corpi defunti, spolpati e smembrati che premono sul

telo-sudario a reclamare un postremo e postumo atto di presenza.

2

Invece che una radiografia dell’anima, si viene a comporre quasi una radiografia della struttura

fisiologica dell’uomo che i Pathosformel mi sembra vogliano tradurre in segni basici dell’essenza

dell’anthropos. Dal lato visuale la performance fa pensare ai celebri ‘tagli’ di Lucio Fontana, a certe

‘impronte’ sceniche dei Mummenschanz, ad un viraggio in bianco di determinate forme del Teatro

Nero di Praga. Solo che il gioco algido delle inarcature in rilievo e dei frantumi ossei in movimento

ha un arco di variazioni limitato e l’attenzione si esaurisce presto. Ridotto a una decina di minuti La

timidezza delle ossa funzionerebbe meglio, proprio come un rapido gesto monologico,

monoespressivo, a cui non giova l’insistenza.

Conoscevo già, invece, la compagnia friulana Cosmesi (ovvero Eva Geatti e Nicola Toffolini), qui

presenti con la performance Pensiero*beige. In cui la Geatti si autoinscena nell’arco di un quarto

d’ora come bambola di carne, distesa supina su un tappetino, alquanto smaniosa e attuffata sotto

una parrucca biondo platino. Un miniregistratore attaccato con lo scotch ad un microfono ad asta

che lo amplifica artigianalmente, ci fa ascoltare musichine, brusii di voci, rumori. La donna si alza

in piedi, entra in un cerchio-temenos di segatura disposto al suolo, dove scrive amenità come “Io

sono io” oppure “Tu sei io”. Quindi si toglie la parrucca e il costume da bambolina, per mostrarsi

‘al naturale’, come una giovane donna longilinea e solerte che si mette a fare le pulizie, arrotolando

il tappetino e ammucchiando con una scopa la segatura da una parte. In conclusione, va poi al

microfono per dirci che tutto questo la rappresenta e non si sa se ridere o piangere.

Il problema è che l’arte della brevità è una cosa difficilissima e non soltanto a teatro. La Geatti

vorrebbe scorrere sulla superficie della scena, ma il suo soffice nulla è come una goccia d’acqua che

scivola su uno specchio e non lascia traccia alcuna.

Glisso sulla performance del 26enne danzatore leccese Michele Rizzo, 7th Solo, un pseudo-assolo

assai velleitario, che forse voleva essere ironico ma, nella sua egotistica presunzione, risultava

invece soltanto irritante. Così come di Daniele Timpano, dirò semplicemente che ha fatto una sorta

di presentazione, un bel po’ arruffata e confusa, del suo prossimo spettacolo “Aldo Morto” parla,

una evocazione degli anni ’70 attraverso il rapimento e l’omicidio dello statista democristiano,

usando le sue ‘lettere dal carcere’ (brigatista). Mentre Timpano parlava scorrevano in sottofondo

exempla della ‘colonna sonora militante’ di quel decennio, dall’inno di Potere Operaio sullo spartito

dell’inno dell’Armata Rossa sovietica, alla canzone-inno di Lotta Continua e facevano un effetto di

graffiti del secolo scorso struggenti e agghiaccianti al contempo. Come attivista-testimone

dell’epoca sono curioso di vedere come la stralunata, intelligente comicità di Timpano maneggerà

dopo il corpo del Dux, quello ben più tragico di Moro.

Di passata al festival ho gettato un’occhiata all’esibizione del “Nachda Punjab Cultural Mirror of

India”, un ensemble di quattordici ballerini e musicisti del nord dell’India, che presentavano nei

loro coloratissimi costumi una selezione di danze tradizionali, principalmente legate alla forma del

Banghra. I danzerini sprigionavano molto entusiasmo folk e simpatia, ma mi chiedevo: una

equivalente compagnia, metti, di saltarello ciociaro come verrebbe accolta nel Punjab?

Un’altra occhiata l’ho gettata alla performance della 32enne bolognese Francesca Grilli intitolata

Arriverà e ci coglierà di sorpresa, che consisteva almeno in partenza in una sfida del genere Non si

uccidono così anche i cavalli? (esimia pellicola del 1969 di Sydney Pollack, con Jane Fonda e

Michael Sarrazin): due ballerini di 75 anni avrebbe piroettato inesausti per due ore e mezza. Nello

spazio approntato dalla Grilli c’era sulla parete di fondo una grande diapositiva che mostrava una

sala da ballo in stile liberty vuota, intanto risuonava una colonna musicale a scorrimento continuo

tra il tango, la milonga e il liscio, e poi c’era la coppia di anziani che lentamente ballava in circolo

illuminata dal seguipersona o ‘occhio di bue’, ogni tanto brevemente interrompendosi per

riprendere fiato. I due settantenni, va detto, ballavano abbastanza male (lui come ‘porteur’ era un

vero un disastro), ma a parte questo la scommessa tutta concettuale della Grilli di “rivendicare

l’avanzare del tempo, della morte, della bellezza” non mi pareva che trapelasse punto dalla sua

3

installazione scenica. Vero è che ho sostato lì solo per pochi minuti, ma mi sembra che in questi

casi l’enunciazione teorica di un atto artistico sia più importante e significativa della sua

realizzazione pratica, di cui in fondo possiamo fare a meno.

Dove, invece, l’esperienza in prima persona contava eccome ed era oltremodo ‘segnificativa’, è

stato con il lavoro del 38enne Sergi Fäustino da Barcellona, ambiguamente chiamato Nutritivo.

L’assai singolare performer catalano, conciato come un metallaro dark, e con il volto truccato in

quadranti bianco-neri come un rock-fan dei Kiss di Gene Simmons, incomincia girando nel foyer in

mezzo agli spettatori che aspettano di entrare in sala, offrendo su un vassoietto delle tapas al

sanguinaccio di maiale. Poi, prosegue in scena, facendosi cavare ‘live’ da un infermiere un bel

flacone di sangue, che subito utilizza per preparare su un fornelletto un altro sanguinaccio, stavolta

col proprio plasma. E conclude la sua esibizione con una specie di sardonica lezioncina eticoecologico-gastronomica, al termine della quale si mangia una delle tapas al (suo) sangue umano,

passando poi ad offrirle al pubblico nella stragrande maggioranza sbigottito o schifato o atterrito,

ma messo comunque di fronte alla generale ipocrisia di nutrirsi di carne e sangue di animali spesso

allevati in modi atroci e anti-igienici, e poi, invece, istituire un tabù quando si tratta di sangue e

carne di noi animali umani.

Tra l’incipit e l’explicit della performance va detto che accadono altre cose: Fäustino racconta storie

esistenzial-amicali e poi criminali di protagonisti del rock ‘black metal’ del nord-Europa di cui è

palesemente un grande appassionato, si concede a ‘fiammeggianti’ baracconate satanico-circensi e,

quindi, si lancia in evoluzioni ginniche, in movimentazioni gestuali-sportive tanto frenetiche quanto

generiche e sconclusionate. Tutta questa parte centrale mi è sembrata francamente superflua, una

sorta di riempitivo stiracchiato, pure per mancanza di una vera regia, laddove la provocazione autovampiresca è stata assai efficace e smascherante la falsa coscienza dei presenti. Per la cronaca, il

sottoscritto è stato uno dei tre o quattro spettatori che, in coda, hanno ‘accettato’ la provocazione e

hanno mangiato le tapas al sangue del performer. Perché quella di Fäustino mi è sembrata una sfida

‘cristologica’ e, proprio non essendo credente, ho ritenuto giusto ‘volterrianamente’ sostenerla sino

in fondo.

Collaboratrice della connazionale Constanza Macras, divisa professionalmente tra Buenos Aires e

Berlino, la giovane Tatiana Saphir ha portato a Roma la sua performance Breve storia del punk

argentino, coadiuvata in scena dalla sorellina Tamara (molto più punk di lei). L’avvio dello

spettacolo è assai promettente, con la Saphir che squarcia, tuffandosi a pesce, un sipario versicolore

di copertine di giornali, e dà avvio ad una sarabanda coreutica, sorretta da pezzi di punk argentino

tirati ‘a palla’, nel corso della quale esegue uno strip-tease integrale, esibendo un fisico tutt’altro

che da top-model, infine ravvolgendosi nel drappo albiceleste della sua patria, quasi a voler evocare

una neo-grande madre argentina tanto cata-furiosa, quanto disinibita nel mostrare le sue imperfette

nudità. Ma dopo quest’attacco fortemente energetico ed eccitante, il lavoro prende tutt’altra

direzione. Rivestitasi con un tailleurino blu da impiegata di concetto, la Saphir svolge una specie di

conferenza para-didattica su nascita, sviluppo e declino delle band seminali del punk argentino, a

noi del tutto ignote, viste in controluce con il parallelo insorgere della feroce e sanguinaria dittatura

militare di Videla e company. Il tema – i nodi e gli incroci tra società, politica e cultura – sarebbe di

quelli topici e classici, ma trattato alla stregua di un fumetto non ci sollecita neanche un po’. La

sorellina Tamara, intanto, seduta per terra si sorbisce con la cannuccia delle bibitine analcoliche e,

quindi, abbastanza di malagrazia schiaccia ogni tanto il pulsante di un diaproiettore che ci mostra

immagini di copertine di dischi ‘storici’ e ‘cult’, foto dei gruppi punk locali, vedute di Baires negli

anni ’70. Alla lunga, cresce la noia e la delusione è palese.

Vengo, prima di chiudere, alle due produzioni che più ho apprezzato a “Short”, anche se non si

tratta affatto di ‘corti’ teatrali.

4

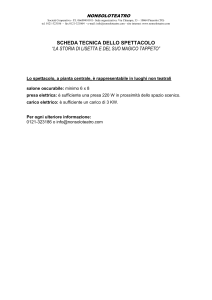

Innanzitutto, Don Giovanni di W. A. Mozart della compagnia pisana I Sacchi di Sabbia. Gruppo

attivo dal 1995 e già assai celebrato (hanno vinto il Premio Speciale Ubu nel 2008), che si muove

con sicura originalità e grande sapienza artigianale ed espressiva tra musica, danza e arti visive.

Questo spettacolo col sottotitolo Ein Musikalischer Spass zu Don Giovanni (ovvero “Uno scherzo

musicale su Don Giovanni”), è in pratica una particolare e, a suo modo, geniale rilettura ovviamente

‘ridotta’ del capolavoro mozartiano, eseguito a cappella da un sestetto (quattro donne e due uomini,

abbigliati come dei collegiali anni ’50 con candide camicie, cravattini, gonne e pantaloni al

ginocchio scuri). Un ‘best of’ delle arie famose del Don Giovanni che viene performato – dicono gli

ideatori Giovanni Guerrieri, Giulia Solano e Giulia Gallo, che sono anche tra gli interpreti – per

“boccacce e rumorini”, per smorfiette e sibilazioni, per gorgoglii ed emissioni le più disparate e

capricciose. Ne deriva una partitura, insieme parodistica e inappuntabilmente seria ed intonata,

imitando, apprendiamo, la lettura orchestrale di von Karajan del 1986. Il bello è che i sei coristi non

sono musicisti, ma attori abilissimi a mimare e riprodurre i suoni ‘giusti’, ma sempre lievemente

sviati verso una tessitura scenico-espressiva ironico-grottesca, alimentata anche dalle posture

disarticolate e cartoonesche degli interpreti. Ne deriva uno spettacolo felicissimo, assolutamente

all’altezza della mitica ‘leggerezza’ mozartiana, dove il pedale parodico è sempre tenuto sotto

controllo, ché sarebbe molto facile ‘sbracare’ e andare verso la farsa comico-demenziale (penso alla

Banda Osiris). Invece no, qui gustiamo al contempo la magia di Mozart e il divertente e sofisticato

slittamento-rifacimento dei Sacchi di Sabbia, la cui bravura si evidenza pure nel perfetto controllo

di tutti gli elementi della forma-macchina scenica.

Dopo avere lodato una eccellente prova corale, voglio segnalare una superba prova solistica: quella

di Francesca Mazza, co-autrice e interprete di West dei Fanny & Alexander. Mazza, oggi 52enne, è

stata tra gli anni ’80 e i primi anni ’90 compagna di scena e di vita di Leo de Berardinis. Dunque, al

seguito di Leo, ha avuto una grande scuola. Era già brava allora, ma in sottordine. Negli ultimi due

decenni la sua crescita artistica è stata straordinaria, oggi è una protagonista matura e di enorme

caratura. In West la sua prova d’attrice è di inusitata forza scenica, oltreché di tecnica recitativa

avanzatissima. Tal ché, mi ha detto qualcuno, non sembra uno spettacolo dei Fanny & Alexander,

ottimo gruppo romagnolo, attivo dal 1992, guidato dal regista Luigi De Angelis e dalla ‘dramaturg’

Chiara Lagani, noto e apprezzato soprattutto per una brillante vena creativa esercitata sul piano

della composizione scenica, della ricerca spaziale-sonora e del movimento visivo a partire da

suggestioni e pre-testi letterari, fiabeschi, meta-narrativi.

Probabilmente è vero: la prova maiuscola della Mazza in qualche modo qui schiaccia il teatro dei

Fanny & Alexander, che però hanno avuto il senso della misura e l’intelligenza di fare un passo

indietro. Ossia di costruire attorno all’attrice un contenitore minimale, quasi neutro, con luci fisse, e

di assecondare il suo exploit recitativo con piccole interpolazioni di ‘voci off’, di istruzioni per

l’uso, come se fossero loro a telecomandare il percorso scenico-mimico della Mazza invece (come è

evidente) di essere loro a venire risucchiati dal suo corpo-mente in azione.

West fa parte di un progetto teatrale pluriennale dei Fanny & Alexander sul “Mago di Oz”, che

nell’arco di tre anni ha portato alla realizzazione di ben altri nove allestimenti. West però si intride

fortemente con la personalità e la vicenda bio-artistica di Francesca Mazza che incarna una Dorothy

adulta (ma con trecciona bambinesca) su cui proietta frammenti della propria storia personale,

slanci felici, paranoie, dolori, ossessioni, alti e bassi di una vita dentro e oltre una carriera teatrale.

Per tutta la prima parte dello spettacolo, Mazza è seduta a un tavolinetto posto di fronte alla platea,

ed è come ingabbiata in una serie di piccoli, iterativi movimenti delle braccia e delle gambe, a

indicare una compulsione psichica che si scarica sul piano fisio-motorio. Mazza mescola schegge di

memoria, gioie e rabbie della propria esistenza, considerazioni tangenti sul mondo e la società, con

lacerti del romanzo di L. Frank Baum, in cui l’Ovest rappresenta il punto cardinale più estremo

della storia del “Wonderful Wizard”. Poi i pensieri ogni tanto si accavallano, si sviano, si perdono e

quindi si ritrovano e lei accelera il ritmo delle frasi, le ripete, le intreccia, le varia in un crescendo

virtuosistico e, anche, schizofrenico, che mi ha richiamato l’idea di Leo di un “attore free”, ossia

5

capace di controllare l’improvvisazione come i campioni del free jazz. C’è anche Leo, ovviamente,

nel tumulto dei precordi e dei ricordi recitato della Mazza, ma resta innominato, citato soltanto

come “un mio precedente compagno” a proposito di un episodio, che mi fu personalmente

raccontato da de Berardinis, relativo a un drammatico raptus canino del pit-bull della coppia che finì

per recidere la falange di un dito di Francesca.

A un certo punto, l’attrice rompe la gabbia della ‘donna seduta’ e si alza, intraprendendo dei precisi,

minuziosi, geometrici percorsi sulla scena, associando una gestualità para-coreografica rigorosa e

asimmetrica ai diagrammi interpretativi sempre più dissociati, divergenti. Producendo l’effetto di

una calibratissima partitura musicale contemporanea di atti e parole. Per quel che ho visto e sentito,

il punto più alto, il momento apicale del festival.

Settembre 2010