Telefonia ed

evoluzioni

Evoluzione delle reti

telefoniche

Fine ‘800 – inizio ‘900:

1876: brevetto del telefono di Bell

Trasmissione analogica

e commutazione manuale

Architettura di rete non gerarchica

Evoluzione delle reti

telefoniche

Fine ‘800 – inizio ‘900:

1891: brevetto del selettore

Strowger

1894: prima centrale

elettromeccanica

1895: esperimenti di Marconi

Telefoni inizio ‘900

Telefoni inizio ‘900

Posto operatore

Centrale telefonica;

New York 1910

Cablaggi su pali

Selettore Strowger

CC1

Evoluzione delle reti

telefoniche

Anni ‘40 e ‘50:

Autocommutatori

elettromeccanici (1938: relè)

Prima “teleselezione”

(coinvolge più centrali)

Diapositiva 10

CC1

relè: interruttore elettromeccanico (circuito elettronico (RC o a induttanza) + interruttore)

Carla Chiasserini; 02/12/2003

Evoluzione delle reti

telefoniche

Anni ‘60:

Introduzione della trasmissione

e della commutazione numerica

PCM (Pulse Code Modulation)

Evoluzione delle reti

telefoniche

Anni ‘60:

Elaboratori elettronici per

il controllo delle centrali

(programma registrato)

1965: prima centrale elettronica

(Saccasunna - USA - ESS1)

Operatrici telefoniche

Crossbar - 1952

Crossbar - 1965

ESS – 1 Console

Evoluzione delle reti

telefoniche

Anni ‘70:

Diffusione delle reti PCM

Introduzione dei sistemi di

segnalazione a canale comune

(SS7)

Evoluzione delle reti

telefoniche

Anni ‘70:

1975: prima centrale interamente

elettronica (Chicago - ESS4)

Evoluzione delle reti

telefoniche

Anni ‘80:

Completamento (??) della IDN

(Integrated Digital Network) CC2

Definizione e prime installazioni

di ISDN (Integrated Services

Digital Network)

CC3

Diapositiva 19

CC2

IDN: rete di trasporto (distribuzione) completamente digitale doe si ha sia trasmissione che commutazione digitale (la commutazione avviene

senza trasformare il segnale da digitale ad analogico e viceversa.

Carla Chiasserini; 02/12/2003

CC3

servizi integrati: voce, video, dati

Carla Chiasserini; 02/12/2003

Evoluzione delle reti

telefoniche

Anni ‘80:

Diffusione delle reti cellulari

analogiche

CC4

Evoluzione delle reti

telefoniche

Anni ‘90:

Diffusione (??) di ISDN

Introduzione delle reti intelligenti

Diapositiva 21

CC4

in realtà negli anni 90 la isdn non era diffusa, la sua diffusione è iniziata solo nella seconda metà degli anni '90.

Ha avuto una grande diffusione con l'esplosione di Intenet xchè permette di avere la linea del telefono e internet allo steso momento. La ISDN

usa la tecnologia TDM. Inoltre essendo completamente digitale consente 2 o + linee a 64 kb/s (residenziale è sempre a 2 linee, per business

fino a 30 linee).

(La ADSL usa FDM, 3 canali: 1 per la telefonia,1 pr l'uplink euno per il downlink)

Carla Chiasserini; 02/12/2003

Evoluzione delle reti

telefoniche

Anni ‘90:

Definizione della BroadbandISDN (ATM)

Diffusione delle reti cellulari

numeriche

Evoluzione delle reti

telefoniche

2000:

Trasporto della voce su reti a

pacchetto (Internet telephony)

Reti cellulari a commutazione

di pacchetto (GPRS) e a larga

banda (UMTS)

Centrale ISDN - 1997

Il telefono di Bell

Fino alla metà degli anni ’60

il “telefono” è rimasto

sostanzialmente uguale

al brevetto di Bell;

ancora oggi i telefoni

analogici sono molto simili

Il telefono di Bell

Alexander Graham Bell depositò

il brevetto il 14 febbraio 1876

...qualche ora prima di Elisha Gray

...mentre Meucci sperimentava

un sistema analogo

Il telefono di Meucci

Il telefono di Meucci

Il telefono di Bell

Il 10 marzo 1876 Bell

presenta il primo

telefono funzionante

Il telefono di Bell

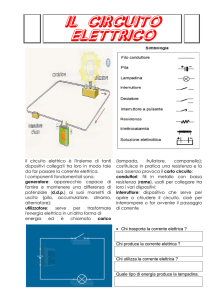

Comprende

un microfono (trasmettitore)

un altoparlante (ricevitore)

Il telefono di Bell

Collegati da un circuito elettrico

con una batteria in serie

trasmettitore

ricevitore

Il telefono di Bell

trasmettitore

ricevitore

Il trasmettitore è una resistenza

variabile che trasforma le onde

di pressione sonore in un segnale

elettrico

Il telefono di Bell

trasmettitore

ricevitore

Il ricevitore opera la trasformazione

inversa, vibrando al variare della

corrente

Attivazione e selezione

La linea viene attivata sganciando

il micro-telefono, che chiude

l’interruttore di linea

sento

CC12

selettore

alla

interruttore

centrale

di linea

CC9

CC11

CC13

parlo

Diapositiva 34

CC12

questo filo è il doppino: 2 cavi di rame che portano il segnale vocale in una direzione e nell'altra e costiyuiscono un circuito analogico

Carla Chiasserini; 03/12/2003

CC9

Quando si sgancia la corrente che passa varia dai 20 ai 60 mA

Carla Chiasserini; 03/12/2003

CC11

La batteria è a 48V e la tensione è fornita dalla centrale locale. Fanno eccezione i telefoni cordless che richiedono una alimentazione separata

xchè i 20 mA mandati da centrale non sono sufficienti per alimentare la stazione base del telefono cordless. Segue che se manca corrente

elettrica i cordless non funzionano.

Carla Chiasserini; 03/12/2003

CC13

forchetta telefonica si trova nella centrale locale e serve per passare da 2 fili (doppino) a 4 fili. Così il segnale in uplink e downlink sono separati

e possono essere amplificati in circuiti diversi sulle linee di giunzione, cioè che portano alle centrali di giunzione.

Carla Chiasserini; 03/12/2003

Attivazione e selezione

Il selettore (disco o tastiera)

è inserito in serie al circuito del telefono

selettore

alla

interruttore

centrale

di linea

alla

centrale

suoneria

CC5

interruttore di linea

Schema a blocchi complessivo

CC10

selettore

conversione

2/4

e circuito

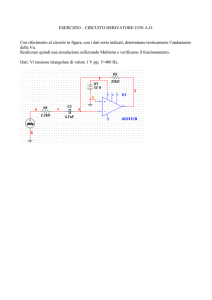

anti--eco

anti

CC8

Diapositiva 36

CC10

selettore: provoca interruzioni della corrente ad ogni numero digitato

Carla Chiasserini; 03/12/2003

CC5

induttanza: a bassa freq, corto circuito -ad alta freq. circuito aperto.

condensatore: a bassa freq. e' un circuito aperto; ad alta freq. è un circuito chiuso.

Nella suoneria si ha un condensatore e 2induttanze (che pero' sono avvolte su ferrite e servono per fare il camapnello).Iil condensatore è per far

passare la sinusoide del segnale di squillo mandato dala centrale di lì e non arrivare alla cornetta.

Carla Chiasserini; 03/12/2003

CC8

Rx e microfono sono in serie nel circuito ma interagiscono tramite un complesso circuito.

Il circuito anti-eco, è un insieme di resistenze e induttanze che separano il rx dal microfono locale. Così il rx non viene modulato dal segnale

prodotto dal microfono locale ma solo da quello proveninete dall'utente con cui si comunica.

Carla Chiasserini; 03/12/2003

CC7

La centrale e il “local loop”

“local loop”

centrale di attestazione

sensore

trasform.

di sgancio

di linea

CC14

Alla forchetta, al

convertitore

A/D e ai CC15

sistemi di

commutazione

batteria di alimentazione

a 48 V

Diapositiva 37

CC7

a cosa serve il trasformatore di linea????

Probabilmnte solo a separare il local loop dal resto per proeggere il circuito da eventuali sbalzi di tensione.

Carla Chiasserini; 02/12/2003

CC14

La forchetta telefonica si trova nella centrale locale e serve per passare da 2 fili (doppino) a 4 fili. Così il segnale in uplink e downlink sono

separati e possono essere amplificati in circuiti diversi sulle linee di giunzione, cioè che portano alle centrali di giunzione.

Carla Chiasserini; 03/12/2003

CC15

Nelle centrali moderne i segnali analogici sono convertiti in digitali alla centrale numerica e trasferiti con tecnica TDM sulla rete digitale di

trasporto. Più canali a 64k/s sono multiplati con tecnica TDM, dalla centrale locale attarverso la rete di trasporto digitale.

Carla Chiasserini; 03/12/2003

CC6

La centrale e il “local loop”

Il sensore di sgancio

è un relè a induttanza che

sente il passaggio della

corrente di alimentazione

e abilita la porta di ingresso

in centrale dedicando

un convertitore A/D e una

posizione di commutazione

alla linea “attiva”

Diapositiva 38

CC6

quando si sgancia la cornetta e il circuito si chiude

Carla Chiasserini; 02/12/2003

Toni di centrale

La centrale invia diversi segnali

all’utente:

Squillo:

Sinusoide a 20Hz, 75V rms,

duty cycle [On/Off s - D.C.] ~1/1

Toni di centrale

La centrale invia diversi segnali

all’utente:

Selezione:

CC18

(350)+(440)Hz, tono continuo (USA)

(440)+(480)Hz, D.C. complesso tu ..

tuuu ...... (EU)

Diapositiva 40

CC18

Inoltre in U.S. la comunicazione telefonica è half-duplex, qui da noi c'è il doppino quindi è full duplex

Carla Chiasserini; 03/12/2003

Toni di centrale

La centrale invia diversi segnali

all’utente:

Linea disponibile:

(440)+(480)Hz, D.C. 2/4

Toni di centrale

La centrale invia diversi segnali

all’utente:

Linea occupata:

(480)+(620)Hz, D.C. 0.5/0.5

Toni di centrale

La centrale invia diversi segnali

all’utente:

Fascio occupato:

(480)+(620)Hz, D.C. 0.25/0.25

CC17

Diapositiva 43

CC17

2 toni con duty cycle /D.C.=Ton/Toff=0.25/0.25

Carla Chiasserini; 03/12/2003

Filtri e banda fonica

Il segnale analogico

tra telefono e centrale locale

viene filtrato tra 300 e 3400 Hz

per consentire il passaggio

della continua di alimentazione

e limitare la banda passante

del sistema

Filtri e banda fonica

Le centrali moderne

convertono immediatamente

il segnale in PCM CC16

banda

fonica

300

3400

f [Hz]

Diapositiva 45

CC16

codifica PCM è la tecnica di codifica di uso generalizzato nella rete telefonica pubblica (64kb/s)

Carla Chiasserini; 03/12/2003

Il servizio base POTS (Plain Old

Telephony Service)

La rete telefonica fornisce

connessioni bidirezionali e

simmetriche tra coppie di utenti

Il servizio base funziona secondo

un modello di chiamata in 3 fasi:

Fase di formazione (call setup)

Fase di conversazione

Fase di abbattimento

CC20

Diapositiva 46

CC20

La rete può poi fornire servizi supplementari, tipo ridirezione di chiamata, che si sovrappongono al servizio di base POTS

Carla Chiasserini; 03/12/2003

Una rete telefonica

centrale

di

commutazione

centrale

di

commutazione

trasmissione

segnalazione

Organizzazione gerarchica

Il numero di livelli,

la nomenclatura delle centrali

e degli apparati variano

da nazione a nazione.

Riflettono sia le dimensioni

del paese sia la “storia”

della telefonia nella nazione

Organizzazione gerarchica

centrale

internazionale

centrale

nazionale

centrale

regionale

centrale

locale

centrale

nazionale

centrale

regionale

centrale

locale

La rete PSTN (Public Switched

Telephone Network)

L’attuale rete telefonica oggi

è sostanzialmente una IDN

(Integrated Digital Network)

Commutazione a circuito

La rete PSTN

Trasmissione/commutazione

numerica PCM

Segnalazione a canale comune

CC19

Diapositiva 51

CC19

a pacchetto

Carla Chiasserini; 03/12/2003

Il modello di riferimento

L’architettura è divisa

in piano utente,

piano di controllo

(segnalazione)

e piano di gestione

(non visualizzato)

Il modello di riferimento

bla ... bla ... bla

protocolli

di utente

(PCM)

protocolli di

segnalazione

(SS#7)

informazione

di utente

informazione

di controllo

protocolli

di utente

(PCM)

protocolli di

segnalazione

(SS#7)

Informazione e controllo

“viaggiano” separati

centrale

locale

PCM

nodo

SS#7

SS#7

nodo

SS#7

nodo

PCM

nodo

PCM

nodo

PCM

centrale

locale

SS#7

PCM

Organizzazione

(piano utente)

È tipicamente organizzato

su 3 livelli:

Rete di accesso (da casa dell’utente

alla centrale locale)

Organizzazione

(piano utente)

È tipicamente organizzato

su 3 livelli:

Rete di giunzione (tra le centrali

locali e il centro distrettuale –

non necessariamente coincide

con un prefisso telefonico)

Organizzazione

(piano utente)

È tipicamente organizzato

su 3 livelli:

Rete di lunga distanza

(connette tra loro le centrali

di gerarchia più elevata)

Architettura della rete

rete di

lunga distanza

centrale

distrettuale

centrale

locale

rete di

giunzione

rete di

accesso

Uno sguardo

al mercato

Abbonati ai servizi cellulari %

Penetrazione cellulari vs. Internet

80

Finland

70

Wireless Internet

Oriented

60 Digital Economies

Italy

50

Austria

Sweden

Advanced

Digital Economies

Norway

Denmark

Switzerland

Netherlands

Japan

UK

Portugal

40

Spain

30

Follower

Digital Germany

25 Economies

0

10

US

France

20

Fixed Internet Oriented

Canada Digital Economies

30

40

Utenti Internet %

50

Service revenues (SN) $x1000

Worldwide revenues – All services

$350

$300

$250

$200

$150

Simple Voice

Rich Voice

Location-Based Services

Mobile Internet Access

Multimedia Messaging Service

Mobile Intranet/Extranet Access

Customised Infotainment

$100

$50

$

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Wireless Penetration rates

by Region, 1999-2000

70.0%

60.0%

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

1990 1992 1994 1996 1998 2000

1991 1993 1995 1997 1999

West Europe

North America

East Europe

Latin America

Caribbean

Middle East

Asia Pacific

Africa