La professoressa Betri, docente di storia moderna e contemporanea nell’Università degli Studi di Milano, ci fa dono

di un suo saggio dedicato all’ottocentesco “stimatissimo signor dottore”, integralmente pubblicato nella rivista

“Prometeo” (a.23, n.91, settembre 2005). Ne riportiamo, per i nostri lettori, un ampio estratto, limitato - per esigenze editoriali - alle prime pagine.

Lo“stimatissimo signor dottore”

Aspetti della professione medica nel primo Ottocento

MARIA LUISA BETRI

Nel processo di consolidamento delle professioni liberali durante il lungo Ottocento, dallo scorcio del

XVIII secolo agli esordi del XX, quella medica rivestì

indubbiamente un ruolo di protagonista, con l’ascesa

dei “figli di Esculapio” da incompresi o avversati

esercenti un’ “arte salutare” povera di efficacia terapeutica a “tecnici della salute e dell’igiene” detentori,

grazie ai progressi della scienza e alle scoperte della

batteriologia, di una credibilità crescente e di un corrispettivo prestigio sociale. L’approdo a questa condizione concludeva un lungo iter costellato di “triboli e

spine”, cui avevano dato all’epoca una particolare

risonanza la stampa medica periodica e i galatei , sorta

di trattati deontologici editi in gran numero per proporre codici di comportamento utili alla faticosa ridefinizione della figura professionale.

La vicenda del medico chirurgo moderno prese le

mosse da due profondi cambiamenti intervenuti tra

fine Settecento ed età napoleonica, l’uno sotto il profilo legale, l’altro in ambito scientifico. Abolita la

nobiltà e smantellato il sistema dei collegi ecclesiastici e professionali, prerogativa della società d’ordini di

antico regime, con il connesso monopolio degli studi e

del conferimento dei titoli di abilitazione, il radicale

mutamento dei criteri di selezione, basati non più

sulla nascita, bensì sul merito e su un curriculum formativo universitario, aveva ampiamente liberalizzato

gli accessi agli sbocchi professionali. Nel contempo

gli studi anatomici contribuirono ad eliminare la plurisecolare dicotomia che aveva mantenuto disgiunto il

medico-fisico, o medico-filosofo, depositario della

dottrina, dal chirurgo, relegato dalla manualità delle

sue funzioni nella sfera delle arti meccaniche. Ne

sarebbe emerso, sia pure nel corso di un lento processo, un nuovo soggetto professionale, provvisto di

cognizioni teoriche coniugate alla capacità non solo di

operare sul tavolo delle dissezioni anatomiche, ma

anche in vivo, sul corpo dell’infermo. Il medico così

formato veniva inoltre ad assumere un ruolo di rilievo

nell’esercizio di una “polizia medica” funzionale alle

esigenze dei governi di salvaguardare la salute e il

benessere delle popolazioni, così da assicurare agli

Stati prosperità e benessere.

L’esito più evidente di queste complesse trasformazioni fu il notevole aumento degli iscritti alle Facoltà

mediche - nel caso dell’ateneo di Pavia, ad esempio,

nel 1790 gli studenti in medicina superarono per la

prima volta quelli della tradizionalmente più frequentata Facoltà legale - di estrazione sociale piccolomedio borghese, tanto urbana quanto rurale. Si gridò

allora alla “volgarizzazione” della medicina, al “tentativo di abbassare la scienza all’uso dell’ignoranza”

deprecando che l’afflusso di una “calca di popolo”

verso una carriera sino ad allora riservata esclusivamente a un ceto svilisse la nobiltà dell’arte. Nei

decenni centrali dell’Ottocento, tuttavia, il trend delle

iscrizioni imboccò, per lo meno in alcuni degli stati

preunitari, una curva discendente a causa del saturarsi

delle possibilità di impiego nelle condotte, vale a dire

in quello che era stato uno dei principali sbocchi del

rinnovato mercato del lavoro. La prospettiva di esercitare nelle condotte per l’assistenza ai malati

poveri,ossatura di un sistema assistenziale esteso a

maglie più o meno fitte nell’intera Penisola, fu la

meta, ambita e detestata al tempo stesso per la instabilità dell’incarico, di una schiera di giovani laureati,

39

alle prese con le difficoltà di inserimento in una

“repubblica medica”in cui già si profilava la divaricazione, destinata ad accentuarsi sul far del Novecento,

tra oscuri professionisti operanti nelle periferie rurali e

più illustri colleghi capaci di mettere a frutto la loro

esperienza ospedaliera nella cura di una abbiente

clientela urbana. Figure precarie per l’intero XIX

secolo, poiché soltanto la legge sanitaria Crispi promulgata nel dicembre 1888 li sottrasse all’alea della

loro riconferma da parte delle amministrazioni comunali dopo un triennio di attività, remunerati con uno

stipendio molto modesto,talora insufficiente a coprire

il costo di una “cavalcatura” necessaria per raggiungere gli infermi in abituri dispersi nelle campagne, i condotti furono comunque il nerbo di una professione fortemente intessuta di elementi antropologici e umani e

un’avanguardia nel promuovere, affiancati dai maestri

elementari e dai farmacisti, un’opera di alfabetizzazione igienico-sanitaria. Nel 1885, dei circa 17.600 sanitari che esercitavano la professione, oltre 8.500 erano

in condotta in quasi 7.600 comuni.

All’epoca, comunque, il portato della medicina sperimentale e le scoperte della batteriologia parvero cancellare con un definitivo colpo di spugna i sospetti, lo

scetticismo, l’ostilità che in precedenza avevano non

di rado connotato il rapporto medico-paziente. La

scienza medica italiana aveva in verità vissuto nei

decenni preunitari una stagione tormentata, di “fatale

e obbrobriosa anarchia”- come si disse-, dilacerata da

dispute teoriche combattute senza risparmio di colpi

tra seguaci di scuole e tendenze diverse. L’“incerto e

vago operare” dei medici, avaro di successi terapeutici, ne era stato il più tangibile e immediato riflesso,

gettando ancora maggior discredito sull’arte cosiddetta salutare presso tutti i ceti sociali. Il medico dunque

era lungi dall’essere il primo e unico interlocutore di

chi cadeva malato, nobile o borghese che fosse, ricco

o miserabile, abitante della città o del contado. Ne è

una testimonianza il frequentissimo ricorso alla pratica del consulto, attestata dagli scambi epistolari tra

oscuri pratici di campagna, esercenti nelle città di provincia, cattedratici di chiara fama, per dirimere casi

clinici complessi e controversi, che raramente la terapeutica dell’epoca riusciva a risolvere. Accadeva spesso che in quei frangenti i pazienti agiati confrontassero il parere di esponenti della medicina ufficiale con

quello di “segretisti” , “spargirici”, acconciossa,

insomma di praticoni, interpellati di nascosto, ma il

40

cui responso era altrettanto ascoltato. A costoro di preferenza, piuttosto che all’esponente della medicina

scientifica, continuarono a rivolgersi, nel primo Ottocento, il popolo minuto delle città e gli abitanti delle

campagne, da sempre adusi a valersi dei rimedi di una

medicina empirica tramandata di padre in figlio e ad

affidarsi a un universo di mediconi, depositari di qualche nozione e tecnica terapeutica abborracciata, ma di

qualche efficacia. Un imbonitore di medicamenti che

smerciava sulle piazze in occasione di mercati e di

fiere era comunque alla portata di un contadino più di

un medico condotto residente a qualche miglio di

distanza. Fra il malato e gli esercenti illegali dell’

“arte medica”- fieramente combattuti dalla medicina

ufficiale nel corso di una prolungata, veemente crociata - si instaurava un rapporto diretto e immediato per il

tramite di un linguaggio comprensibile, privo di astrusi grecismi e latinismi che frapponevano altrimenti

un’impenetrabile barriera tra curante ed infermo: la

penetrazione psicologica del ciarlatano era quindi in

grado di far leva sulle capacità individuali di reazione

alla malattia che, assecondando la vis medicatrix naturae, erano talora in grado di condurre a guarigione.

Tanto in città quanto in campagna, infine, il medico

era chiamato spesso in extremis, quando il decorso

della malattia era ormai troppo inoltrato e non rimaneva che trasportare l’infermo nell’aborrito ospedale,

ancora ben lontano dal configurarsi, prima dell’avvento dell’asepsi, come moderna machine à guérir e vissuto nella mentalità popolare come l’ultimo approdo

prima della morte. I nosocomi ottocenteschi mantenevano in realtà la fisionomia di ricoveri indifferenziati

in cui una umanità miserabile era soccorsa con l’ausilio di una alimentazione corroborante piuttosto che

curata con presidi terapeutici efficaci, poiché soltanto

negli ultimi decenni del secolo gli ospedali italiani

cominciarono timidamente a modernizzarsi, diventando sede dei metodi di applicazione della moderna clinica e chirurgia.

Nel pieno dell’età risorgimentale, invece, la professione, in una fase di profonda crisi, divisa al suo interno

da rivalità dottrinarie e frustrata da carriere poco gratificanti, sembrava aver perduto molte attrattive e dover

dissolvere i sospetti di essere “arte di sorte e di raggiro, appoggiata a nessun cardine più sicuro della ispirazione istintiva” e in perenne conflitto con il rivale,

multiforme esercizio del ciarlatanismo. Disarmati di

fronte alla maggioranza dei mali, ma rivendicando di

essere i soli abilitati a combatterli, i medici comunque

si impegnarono da un lato a riconquistare dignità

scientifica e coesione professionale, dall’altro a

riscuotere consenso e fiducia ancor prima di essere in

grado di prestare terapie efficaci.

Fu, paradossalmente, una delle congiunture in cui più

drammaticamente si palesò l’impotenza della medicina a rafforzare presso la popolazione la figura e il

ruolo del medico. Il colera, che imperversò in ondate

epidemiche a partire dal 1836-37 lungo la Penisola,

mise ancora una volta impietosamente a nudo l’incapacità di arginare un male dalla eziologia ignota che

suscitava nelle popolazioni un terrore simile a quello

della peste. La comunità scientifica era divisa tra

“contagionisti” e “anticontagionisti”, cioè tra i sostenitori della trasmissione interumana della malattia, e

coloro che invece erano convinti delle sue origini

cosmotelluriche, vale a dire del suo insorgere per

effetto dei “miasmi” diffusi nell’atmosfera da un

ambiente naturale inquinato da acque stagnanti, liquami, rifiuti, ammassi di letame, e così via. Questa

discordanza di pareri ebbe tutto sommato riflessi di

poco conto sulle terapie, tra le quali tuttavia seguitava

ad essere ampiamente praticato il salasso, con nefasti

effetti debilitanti su organismi gravemente disidratati.

Molti colerosi quindi respinsero i medici “sì disperatamente e sì infelicemente curatori della malattia”,

oppure li accusarono di essere avvelenatori, conniventi con i governi e complici dei ricchi desiderosi di sbarazzarsi della povera gente, ma gran parte della popolazione ebbe modo di apprezzare il loro adoperarsi per

alleviare la sofferenza e per consolare. Sin dai primi

assalti dell’epidemia inoltre, i provvedimenti delle

autorità, articolati in misure di prevenzione e di diffusione di una generale normativa igienica, furono adottati in stretta collaborazione con i medici, che tennero

saldamente nelle loro mani l’intera organizzazione

sanitaria d’emergenza predisposta dalle municipalità,

dai lazzaretti alle “case di contumacia”, ove si tenevano in isolamento i sospetti . Essi poterono così avvalersene per tentare di debellare l’ostilità popolare e per

imporre all’attenzione dell’opinione pubblica la gravità e l’urgenza della questione sanitaria - dalla mancanza di infrastrutture igieniche al degrado abitativo,

all’alimentazione carente - per la quale si candidavano

a predisporre misure risolutive. E molti di loro si diedero alla stesura di trattati di topografia medico-statistica, ispirati dall’impostazione romagnosiana di una

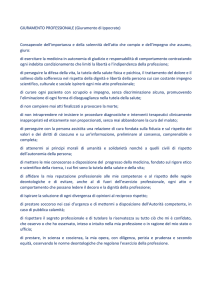

La visita del medico, nel quadro di Domenico Induno (Collezione Privata)

statistica civile concepita come “uno studio descrittivo

di uomini e condizioni sociali”, in cui presentarono un

quadro analitico dei processi morbosi più diffusi fra le

popolazioni di alcune città e del loro contado, inquadrati secondo la lezione ippocratica nel contesto

ambientale e climatico, costituendo uno strumento

assai utile per avviare interventi risanatori.

Bibliografia

M. L. Betri, Il medico e il paziente: i mutamenti di un rapporto e

le premesse di un’ascesa professionale (1815-1859), in Storia d’Italia, Annali 7, Malattia e medicina, a cura di F. Della Peruta,

Torino, 1984, pp. 209-232.

Id., “La politica del medico nell’esercizio dell’arte sua”: splendori e miserie di una professione liberale (1815-1861), in Sanità e

società. Veneto, Lombardia, Piemonte, Liguria secoli XVII-XX, a

cura di F. Della Peruta, Udine, 1989, pp. 347-364.

E. Brambilla, La medicina del Settecento: dal monopolio dogmatico alla professione scientifica, in Storia d’Italia, Annali 7, cit., pp.

5-147.

G. Cosmacini, Medici nella storia d’Italia. Per una tipologia della

professione medica, Roma-Bari, 1996.

Id., Il mestiere di medico. Storia di una professione, Milano, 2000.

E. Shorter, La tormentata storia del rapporto medico paziente,

Milano, 1986.

41