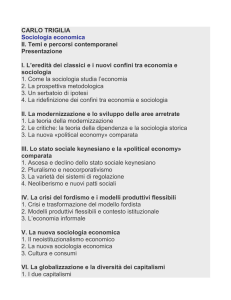

SOCIOLOGIA ECONOMICA

II. Temi e percorsi contemporanei (Carlo Trigilia)

CAPITOLO 1

L’EREDITA’ DEI CLASSICI E I NUOVI CONFINI TRA ECONOMIA E SOCIOLOGIA

Nel volume primo di Sociologia economica abbiamo ricostruito gli sviluppi della sociologia

economica nel periodo che va dal 1890 al 1940. Questa prospettiva di analisi guarda

all’interdipendenza tra fenomeni economici e sociali e cerca di collocare l’economia nell’ambito

della società e delle sue trasformazioni. In questo capitolo ricostruiremo anzitutto, sinteticamente,

gli aspetti essenziali dell’eredità dei classici (Sombart, Weber, Schumpeter, Durkheim, Veblen,

Polanyi) per la definizione dello spazio analitico della sociologia economica. Che cosa distingue la

sociologia economica dall’economia? E quali sono i contributi specifici di questo approccio allo

studio dei fenomeni economici?

Nella seconda parte del capitolo, affronteremo la questione dei confini tra economia e sociologia

che si definiscono nel secondo dopoguerra, e prenderemo in considerazione i fattori di natura

teorica e storica che hanno influito sui rapporti tra le due discipline e sull’evoluzione della

sociologia economica.

1. LA PROSPETTIVA METODOLOGICA

Quando l’economia si era affermata come disciplina, in particolare con la “grande sintesi” di Adam

Smith, lo studio dei fenomeni economici non era isolato dal contesto sociale. Sappiamo che negli

sviluppi successivi l’economia si liberò progressivamente dai riferimenti a aspetti culturali e

istituzionali, nel tentativo di avvicinarsi agli standard di rigore e generalizzazione propri delle

scienze naturali. Questo percorso raggiunse il suo culmine con la “rivoluzione marginalista” degli

anni 1870. È a quel punto che lo studio dei fenomeni economici si separa programmaticamente dal

contesto culturale e istituzionale e si concentra sullo studio delle “leggi” del mercato, isolato

analiticamente dal contesto sociale.

Prende così forma un nuovo paradigma dell’economia

caratterizzato da una serie di elementi chiaramente delineati:

1) la concezione dell’economia: l’attività economica è considerata come un processo di

allocazione razionale di risorse scarse, impiegabili per finalità alternative, da parte di soggetti

che cercano di ottenere il massimo dai mezzi di cui dispongono (lavoro, reddito) per soddisfare i

loro obiettivi, sia di lavoro che di consumo, cioè le loro utilità (attività economica =

economizzare);

1

2) l’azione economica: l’azione è motivata dal perseguimento razionale dell’interesse individuale.

Nella sfera della produzione, i soggetti cercano di massimizzare il guadagno; nella sfera del

consumo cercano di massimizzare il soddisfacimento delle loro preferenze di consumo,

concepite secondo un ordine di priorità stabile e coerente, impiegando le risorse di reddito di cui

dispongono. Ne discende dunque che l’azione economica è condizionata da motivazioni

utilitaristiche. Vi è anche una visione atomistica dell’azione economica (cioè le preferenze di

lavoro e di consumo dei soggetti si formano indipendentemente dall’influenza di altri soggetti).

La formazione dei fini è considerata come un aspetto esogeno rispetto all’indagine economica,

che non deve occuparsene;

3) le regole: l’azione è influenzata da un nucleo limitato di regole (esistenza di mercati di tipo

concorrenziale; elevato numero di acquirenti e di venditori; libero scambio dei fattori produttivi;

piena informazione ai soggetti sulle offerte dei mercati per poter calcolare razionalmente). Si

studiano anche i casi in cui ci si allontana da queste regole (es. mercati monopolistici,

oligopolistici). Si tiene conto anche di istituzioni non economiche, come lo stato, ma si

considera che la sua esistenza non deve intralciare il mercato con le sue regolamentazioni ma

deve soltanto tutelare i contratti tra privati e combattere le frodi (anche lo stato è un dato

esogeno);

4) il metodo di indagine: è analitico-deduttivo e normativo. Si parte dagli assunti prima chiariti

(motivazioni atomistiche e utilitaristiche) e se ne valutano le conseguenze, date certe condizioni

prevalenti nelle regole. Può dar luogo all’applicazione di sofisticate tecniche matematiche per la

dimostrazione degli esiti. Il carattere normativo del metodo si riferisce al fatto che esso fornisce

anche dei criteri guida per l’allocazione razionale delle risorse, date certe condizioni. Menger e

Pareto sottolineano che la validità scientifica dei risultati è garantita dalla dimostrazione logica

degli esiti che discendono da determinate condizioni, a prescindere quindi dalla piena

riscontrabilità sul piano empirico di tali condizioni.

Vediamo come la sociologia economica dei classici abbia sviluppato una prospettiva relativamente

coerente e organica che si distingue da quella prevalente nell’economia dell’epoca:

1) la concezione dell’economia: i sociologi economici sono tutti interessati a guardare

all’economia di mercato come un fenomeno storico caratterizzato da un particolare contesto

istituzionale, e per questo preferiscono in genere parlare di capitalismo. Cercano di distinguere

tra i vari tipi di economia per comprendere come prende forma il capitalismo liberale, perché si

sviluppa in alcuni luoghi e non in altri; insomma la diversità nello spazio e nel tempo è al centro

del loro interesse e non si identifica esclusivamente con le attività regolate dal mercato. Essi

2

vogliono studiare come l’economia si organizzi in forme differenti nello spazio e nel tempo,

influenzate dalle istituzioni economiche e non economiche;

2) l’azione economica: l’azione orientata alla ricerca dei mezzi di sussistenza non è

necessariamente costituita dall’allocazione razionale di risorse scarse. I sociologi economici

attaccano l’atomismo dell’economia neoclassica (dove fini dei singoli soggetti si formano

indipendentemente gli uni dagli altri). L’azione economica deve invece essere vista come

azione sociale, influenzata da aspettative relative al comportamento degli altri membri della

società (tali aspettative in Weber prendono la forma di usi, costumi, norme giuridiche). Questo

modo di concepire l’azione economica è sostanzialmente condiviso da tutti i nostri autori, sia

che essi diano maggiore enfasi all’autonomia e alla libertà degli attori rispetto alle regole

istituzionali (come Sombart, Weber, Schumpeter), sia che partano invece dalle istituzioni e ne

sottolineino maggiormente i condizionamenti sui soggetti (come Durkheim, Veblen, e Polanyi).

L’azione degli individui può avere natura non utilitaristica e dipendere, per esempio, da valori

religiosi (Weber), dal grado di marginalità sociale (Sombart), dalle forme della divisione del

lavoro e della disuguaglianza sociale (Durkheim, Weber, Polanyi), dai caratteri della famiglia o

dalle forme di organizzazione dell’impresa (Schumpeter).

Nella realtà concreta l’azione

economica ha dunque di solito una pluralità di motivazioni che possono essere ricostruite solo

per via induttiva, con l’indagine storico-empirica e sempre con difficoltà;

3) le regole: i sociologi economici considerano i fenomeni istituzionali diversi dal mercato in due

direzioni (da un lato vi è il riferimento a istituzioni economiche che si fondano su obbligazioni

sociali condivise, come la reciprocità di Polanyi, lo scambio su base tradizionale di Weber;

dall’altro le istituzioni di regolazione politica dell’economica come la redistribuzione di

Polanyi, l’economia di piano o cooperativa di Sombart, il gruppo regolativo e quello

amministrativo di Weber, oppure i sindacati, la criminalità organizzata, ecc.). Le forme concrete

che assume l’attività economica nello spazio e nel tempo sono dunque influenzata dal modo in

cui queste diverse istituzioni regolano le attività di produzione, distribuzione e consumo, e

condizionano l’azione dei soggetti;

4) il metodo di indagine: mentre in economia si parte da assunti a priori circa le motivazioni

utilitaristiche degli attori e la presenza di determinate condizioni di funzionamento dei mercati, i

sociologi cercano di ricostruire attraverso l’indagine empirica i caratteri specifici dell’azione

economica, vista come possibile espressione di motivazioni non utilitaristiche, o anche come

combinazione tra elementi utilitaristici e altre spinte di natura diversa (tradizionali, affettive o

ideologiche). Gli autori che abbiamo esaminato cercano anche di mettere a fuoco, sempre con

l’indagine storico-empirica, le regole effettivamente presenti in un determinato contesto. Ne

3

2. UN SERBATOIO DI IPOTESI

Il carattere storicamente orientato dei modelli di analisi classici fa sì che non si possano ricavare dai

nostri autori generalizzazioni teoriche che vadano al di à di coordinate spaziali e temporali

delimitate; tuttavia, sarebbe sbagliato non cogliere una serie di ipotesi, convergenti e coerenti tra

loro, che emergono dai lavori esaminati in precedenza. Prendiamo in considerazione tre temi: il

mercato, lo sviluppo e il consumo.

2.1 Il mercato

Distinguiamo analiticamente due aspetti che abbiamo visto trattati con enfasi e impegno.

Il processo di costruzione del mercato capitalistico

Nel pensiero economico si ritiene in genere che le relazioni di mercato si diffondano per la loro

efficienza rispetto ad altre modalità di organizzazione economica, cioè per la capacità di soddisfare

le preferenze dei singoli a costi più bassi. Si tratta di una spiegazione che parte dai singoli soggetti

piuttosto che dalle istituzioni che ne condizionano l’azione. Col tempo, i vantaggi del mercato per i

singoli finiscono per far maturare anche quelle motivazioni e quelle istituzioni che sono congruenti

con il buon funzionamento del mercato stesso, e ne accrescono la legittimità.

La legittimità è proprio al centro della spiegazione dei sociologi economici: il mercato, per potersi

affermare come strumento di regolazione dell’economia, deve essere anzitutto socialmente

accettato, ma questo non è un esito scontato. Sombart e Weber, riguardo allo studio sulle origini del

capitalismo in Occidente, si sforzano di mostrare la complessa serie di fattori culturali e istituzionali

che rendono legittimi, incoraggiano e sostengono i rapporti di mercato (religione, stato, diritto,

città, scienza moderna). In altre parti del mondo invece la cultura e le istituzioni si oppongono e

resistono al mercato. Per Durkheim i rapporti di mercato come strumento di organizzazione

dell’economia richiede “certe variazioni dell’ambiente sociale”. Per Polanyi e Marx invece il

processo non è pacifico e può comportare l’uso della forza (enclosures) e del potere politico.

La sociologia economica è più interessata ai problemi dell’equità del mercato reale, mentre

l’economia si concentra su quelli dell’efficienza, dando per scontato che un mercato pienamente

concorrenziale risolverebbe anche problemi di equità (ciascuno avrebbe delle ricompense

4

proporzionali al suo contributo). Quindi per i sociologi i benefici no vanno interpretati solo in

termini di maggiori possibilità di accesso materiale ai beni, ma anche come accresciuta libertà di

scelta sia nell’impiego del proprio lavoro che nel consumo (soprattutto Simmel e Weber).

Non c’è dubbio però, per gli economisti come per i sociologi, che il mercato, una volta affermatosi

come meccanismo di regolazione, tenda progressivamente a ridurre lo spazio di altre istituzioni

nella sfera delle attività economiche: dalla famiglia alla parentela e alla comunità locale, dalle

corporazioni allo stato. Ma fino a che punto i mercato può essere libero da regolamentazioni sociali

e politiche senza che ne venga compromesso il suo stesso funzionamento?

Le condizioni del funzionamento del mercato capitalistico

Sappiamo che nella visione dell’economia neoclassica si suppone l’esistenza di individui ben

informati, moralmente affidabili, e capaci di calcolare razionalmente il modo ottimale di soddisfare

le loro preferenze. Essi si muovono in un contesto di regole fatte dalla piena commerciabilità di tutti

i beni e di tutti i fattori produttivi e dalla presenza di molti venditori e molti acquirenti. In questo

quadro, il ruolo di regole sociali (es. reciprocità) o politiche (come forme di redistribuzione legate

allo stato o alle corporazioni) è visto come un potenziale fattore di distorsione dell’allocazione

razionale delle risorse, e quindi dell’efficienza.

La tradizione della sociologia economica ha sviluppato un metodo più legato all’indagine storicoempirica e dunque problematizza gli assunti a priori della teoria economica. Gli individui non sono

normalmente ben informati e capaci di calcolo razionale, e non sono tutti moralmente affidabili; i

mercati non sono sempre pienamente concorrenziali (es. chi offre lavoro può influire sulle

condizioni a proprio vantaggio). Weber, seguendo Marx, parla infatti di lavoro “formalmente

libero” e di “sfruttamento monopolistico della libertà formale di mercato”.

Quindi la realtà storico-empirica ci porta a sostenere che il mercato può funzionare meglio se ci

sono delle istituzioni che vincolano il perseguimento dell’interesse individuale accrescendo la

legittimità (il grado di accettazione sociale dei rapporti di mercato). Ce ne sono di due tipi:

istituzioni che generano fiducia per via di interazioni personali (famiglia, parentela, comunità) o di

interazioni impersonali (sanzioni giuridiche per chi viola i contratti); istituzioni che riequilibrano i

rapporti di potere sul mercato (es. rapporti squilibrati nel mercato del lavoro possono mettere a

rischio le stesse attività produttive abbassando la produttività dei lavoratori; sono dunque importanti

istituzioni di rappresentanza collettiva dei lavoratori, oppure l’intervento regolativo dello stato sulle

condizioni di lavoro, orari, lavoro minorile, salute, sicurezza; interventi regolativi di redistribuzione

del reddito).

Possiamo concludere dicendo che la tradizione sociologica arriva a una posizione contrastante con

quella dell’economia neoclassica. Poiché nella realtà la presenza delle condizioni assunte dagli

5

economisti è inevitabilmente poco probabile, per funzionare meglio, in termini di efficienza, i

mercati non devono essere il più possibile isolati da condizionamento sociali e politici, ma devono

viceversa essere ben costruiti socialmente. È anche vero che, come sottolineano Weber e

Schumpeter, se tali vincoli eccedono una certa soglia (non definibile in astratto) lo stesso mercato

può deperire come forma di organizzazione economica. Se il peso delle regolamentazioni genera

aspettative negative in chi detiene il controllo dei mezzi di produzione, possono essere

compromessi gli investimenti necessari alla riproduzione delle attività regolate dal mercato. La

preoccupazione degli economisti non va dunque sottovalutata.

Ma per la sociologia economica il problema non va risolto sul piano teorico bensì su quello

empirico. Le forme di legittimazione del mercato possono variare nello spazio e nel tempo; ci sono

società nelle quali la cultura e le istituzioni prevalenti legittimano, o addirittura esigono,

un’autonomia del mercato maggiore ed accettano quindi le conseguenze sociali che possono

derivarne (disuguaglianza sociale, mobilità territoriale). Weber infatti ha indagato sulle specificità

della società occidentale rispetto a quella orientale; ma anche all’interno del contesto occidentale

possiamo distinguere tra società anglosassoni, dove l’autonomia del mercato è più forte (specie

Stati Uniti) e quelle europee, dove si sente l’esigenza di limitare l’autonomia del mercato per

controllarne meglio le conseguenze e per legittimarlo.

Insomma, non c’è una best way, ma ci sono varie strade, tutte condizionate dal contesto sociale.

Soltanto l’indagine empirica comparata può aiutarci a indentificarle e a valutarne i rispettivi punti

di forza e di debolezza.

2.2 Lo sviluppo economico

Nella tradizione della sociologia economica una più solida accettazione sociale del mercato è una

condizione non solo della stabilità, ma anche della crescita di un’economia che si basi sul mercato.

Per spiegare lo sviluppo economico non è sufficiente che il mercato sia legittimato, ma bisogna

valutare in che misura gli attori economici, che si comportano in modo variabile, usino gli scambi

di mercato per creare nuova ricchezza, uscendo dalla routine dei rapporti tradizionali e consolidati;

insomma, è necessario che alla legittimità si affianchi l’innovazione.

Per i classici la capacità innovativa dipende fondamentalmente dall’imprenditorialità (per dirla con

Schumpeter, dalla capacità di realizzare nuovi prodotti, processi, metodi di organizzazione della

produzione, mercati). Schumpeter sottolinea come l’imprenditore sia caratterizzato da qualità

particolari che permettono meglio di misurarsi con i problemi connessi all’innovazione

(determinazione, capacità di visione, impegno, voglia di affermarsi e di riconoscimento sociale).

Non si tratta di perseguimento razionale dell’interesse individuale.

6

In generale, la sociologia economica suggerisce che lo sviluppo dipende, oltre che dal istituzioni

che danno legittimità al mercato, regolando il perseguimento utilitaristico dei mezzi rispetto ai fini,

anche da istituzioni che definiscono i fini stessi dei soggetti.

La religione in Weber e Sombart, l’esclusione dai diritti di cittadinanza in Simmel e Sombart,

l’accesso alle conoscenze tecnologiche in Veblen, sono tutti esempi di questo ruolo costitutivo delle

regole istituzionali, rispetto a quello regolativo delle istituzioni di cui abbiamo prima parlato a

proposito dei problemi di legittimità del mercato, e che riguarda l’uso dei mezzi per il

perseguimento dei fini.

Tuttavia, occorre ricordare che in genere per i classici l’impatto dell’imprenditorialità sulla capacità

di innovazione e quindi sullo sviluppo economico deve essere storicizzato. Essi vedevano, proprio

come conseguenza dello sviluppo del capitalismo, una crescente spersonalizzazione e

burocratizzazione dell’impresa, che spostava dall’imprenditorialità personale alla capacità

organizzativa, la capacità di innovazione.

La tradizione della sociologia economica contribuisce anche a mettere in evidenza un problema

strutturale dell’economia capitalistica: una volta affermatosi, il mercato determina la progressiva

erosione di quelle regole costitutive che inizialmente l’avevano sostenuto (religione, istituzioni o

legami tradizionali, ecc.). Ciò accentua nel tempo i problemi di accettazione sociale delle

conseguenze del mercato e spinge alla crescita di nuove regole regolative (intervento dello stato in

campo economico e sociale, relazione industriali, ecc.). A questo punto si ripresenta quella

possibile contraddizione di cui abbiamo prima parlato: quella tra regolazione istituzionale del

mercato e efficienza; dal punto di vista dinamico, e quindi in termini di sviluppo economico, un

eccesso di regolamentazione può andare a scapito della capacità innovativa. Questa ipotesi, ricavata

dal lavoro dei classici, permette di orientare comparazioni storico-empiriche che affrontano il tema

delle differenze nello spazio e nel tempo dello sviluppo economico.

2.3 Il consumo

Sappiamo che questo fenomeno non era al centro dell’interesse degli economisti classici, la cui

prospettiva era più centrata sulla produzione. Con i neoclassici è invece la domanda dei

consumatori a fondare il valore dei beni attraverso la teoria dell’utilità marginale. Dati i vincoli

costituiti dai prezzi dei beni e dal reddito di cui dispone, il consumatore tenderà a distribuire il suo

potere d’acquisto in modo esattamente proporzionale alle sue preferenze. Assumendo che la

soddisfazione legata a un certo bene diminuisca con il consumo di unità aggiuntive (utilità

marginale), si ipotizza che verrà consumato di più di tale bene fino a quando la soddisfazione

aggiuntiva non uguaglierà quella degli altri beni che si vogliono consumare.

7

La sociologia economica mette in discussione l’atomismo e l’utilitarismo della teoria dell’azione

dei neoclassici e si concentra sui caratteri concreti che viene ad assumere il comportamento dei

consumatori in una società che vede crescere il fenomeno dei consumi di massa, in parallelo con lo

sviluppo economico e il miglioramento dei redditi. L’attenzione va subito verso i fattori

socioculturali che condizionano le preferenze degli individui. I beni sono desiderati e consumati in

misura crescente per il loro valore simbolico, cioè per il significato che essi assumono nei rapporti

con gli altri, come segnali per essere riconosciuti da alcuni soggetti e gruppi sociali con cui ci si

vuole identificare, e per distinguersi al tempo stesso da altri rispetto ai quali si vuole marcare la

propria differenza.

Simmel è tra i primi a rilevare la funzione simbolica dei consumi in una competizione per acquisire

maggiore prestigio specie nelle grandi città in crescita. Egli parla della moda che ha una duplice

finalità: identificarsi con altri gruppi sociali e distinguersi da altri gruppi sociali.

Weber lega i comportamenti di consumo alla ricerca di status tipica dei ceti 8es. liberi

professionisti, intellettuali, militari, ecc.). Anche Veblen, con la sua analisi del consumo vistoso,

lega il fenomeno a una competizione per lo status sociale. Studiando gli Stati Uniti egli sottolinea

come l’accesso crescente ai consumi di massa sia uno strumento essenziale di integrazione dei

gruppi sociali più svantaggiati. Ma questo si accompagna, a suo avviso, ad uno spreco di risorse

produttive che, lungi dall’incrementare l’effettiva utilità dei singoli consumatori, li porta a spendere

il loro reddito in beni futili, scelti per il loro valore simbolico di segni di status. Il modello

neoclassico verrebbe così smentito dalla rigidità sociale del comportamento di consumo (es. un

aumento di prezzo di un bene può non dar luogo a minor consumo se il bene ha un valore simbolico

elevato o viceversa).

Bisogna comunque dire che le imprese, per mezzo della pubblicità, riescono ad influenzare la

moda, e quindi creare un mercato di massa che consente l’impiego di nuove tecnologie e la

realizzazione di economie di scala. Questo porta all’uniformazione dei bisogni”, di cui parla

Sombart, rafforzandosi la produzione di beni di qualità inferiore che imitano le mode dei gruppi più

benestanti e vengono offerti ai consumatori a più basso reddito. Per i sociologi economici quindi

anche l’efficienza è costruita socialmente: solo se ci sono istituzioni che migliorano le conoscenze

condizionando il comportamento delle imprese ed educando il consumatore ad organizzarsi e a

diffondere modelli di consumo accettati in modo più consapevole, solo in questo modo i

consumatori possono scegliere meglio e quindi possono esercitare la loro influenza positiva

sull’efficienza delle imprese. È quindi un fenomeno variabile che va studiato con un’ottica storicoempirica e con un metodo comparato.

3. LA RIDEFINIZIONE DEI CONFINI TRA ECONOMIA E SOCIOLOGIA

8

I lavori di Schumpeter e Polanyi segnano uno spartiacque negli sviluppi della sociologia

economica: prima i classici studiavano le origini del capitalismo, nel secondo dopoguerra invece si

va verso una specializzazione tematica e disciplinare. Si possono intravedere due principali

evoluzioni:

-

il tema dello sviluppo economico perde rilevanza nello studio dei paesi più avanzati

dell’Occidente a favore delle tematiche macroeconomiche che vengono recuperate e

solidamente rielaborate dalla nuova economia keynesiana (rimane invece per lo studio dei paesi

più arretrati);

-

le

tematiche

più

macroeconomiche

(che

i

classici

studiavano

insieme

a

quelle

macroeconomiche) si autonomizzano maggiormente dal nucleo originario della sociologia

economica (sociologia industriale, sociologia del lavoro, sociologia dell’organizzazione,

relazioni industriali, ecc.).

Si assiste anche alla ridefinizione dei confini tra economia e sociologia: da un lato, l’economia

recupera capacità di aderenza alla realtà storico-empirica (specie con la “rivoluzione keynesiana”);

dall’altro, il processo di istituzionalizzazione della sociologia spinge in generale gli studiosi verso

aree meno presidiate dagli economisti e incoraggia, più in particolare, la frammentazione e la

specializzazione disciplinare della sociologia economica secondo le linee prima ricordate.

3.1 La stabilizzazione economica e sociale nel dopoguerra

Dal secondo dopoguerra fino agli anni ’70 si assiste ad una straordinaria crescita economica (molto

più che tra la prima e la seconda guerra mondiale). Un fattore che ebbe un peso rilevante su questo

esito riguarda anzitutto la politica di aiuti americani all’Europa. I paesi europei, vinti e vincitori,

erano in ginocchio e gli Stati Uniti cancellarono una parte consistente del debito degli alleati e, con

il Piano Marshall, inviarono un rilevante flusso di aiuti finanziari (anche per la Germania non

richiesero risarcimenti non sopportabili, come avvenne dopo la prima guerra). La crescita della

produzione poté valersi di una progressiva liberalizzazione degli scambi e quindi di un consistente

incremento del commercio internazionale, oltre che degli accordi per la stabilizzazione dei cambi.

Questo processo fu accompagnato da un’intensa cooperazione internazionale che portò alla

creazione di nuovi organismi (es. FMI, OCSE, CEE). Con l’utilizzo delle tecnologie moderne per la

produzione di massa di beni di consumo (automobili, elettrodomestici) la domanda di beni si alzò

notevolmente grazie anche ad un’ampia offerta di lavoro proveniente dai settori a bassa

produttività, in particolare dall'agricoltura. Tale manodopera poteva essere utilizzata anche nelle

industrie più moderne grazie all’organizzazione di tipo taylorista che permetteva di dividere e

semplificare le mansioni lavorative. Oltre a queste variabili vanno considerati i mutamenti che

intervengono nella regolazione istituzionale delle economie dei paesi più sviluppati che consiste

9

nella grande trasformazione che Polanyi aveva intravisto come reazione alla crisi degli anni ’30.

Lo sviluppo postbellico avvenne all’insegna di un crescente interventismo pubblico nell’economia e

nella società e di una crescente burocratizzazione e organizzazione delle grandi imprese più

moderne.

Possiamo servirci di una sintesi che Shonfield (1965) fece per mettere in luce i principali mutamenti

che caratterizzano il capitalismo regolato del secondo dopoguerra:

-

accresciuta influenza dello stato nella regolazione dell’economia e nel mantenimento del pieno

impiego, che va oltre al quadro di Keynes (esso si preoccupava soprattutto di realizzare il pieno

impiego di risorse date per dare una risposta alla Grande Depressione mentre i governi dei paesi

occidentali, nel dopoguerra, promuovono la crescita mediante la pianificazione dell’economia e

la redistribuzione attraverso i sistemi di welfare);

-

burocratizzazione delle corporations: si formano le grandi imprese orientate a stabilizzare i

loro profitti a lungo termine per ammortizzare gli ingenti investimenti di capitale necessari per

la produzione (si diffonde quindi la pianificazione anche nel settore privato); i governi spingono

le grandi imprese a collaborare tra loro e con le autorità pubbliche per il raggiungimento di

obiettivi a più lungo termine.

È l’integrazione tra uno stato interventista, più tardi chiamato “stato sociale keynesiano”, e le

grandi imprese poi definite “fordiste” ad assicurare il grande sviluppo postbellico. Il primo con le

sue politiche fiscali, monetarie e sociali regola la domanda, sostiene l’occupazione e stabilizza il

mercato per le grandi imprese che a loro volta possono sfruttare il potenziale tecnologico per

realizzare economie di scala nella produzione di massa di beni di consumo. Uno studioso l’ha

definito un compromesso storico.

3.2 I cambiamenti dell’economia e la “rivoluzione keynesiana

Il secondo aspetto che dobbiamo considerare, per interpretare l’evoluzione della sociologia

economica nel secondo dopoguerra, riguarda gli sviluppi interni all’economia e alla sociologia che

influiscono sulla ridefinizione dei loro confini.

Un primo mutamento importante riguarda l’indagine economica, che a partire dagli anni ’30 cerca

di ridurre lo scarto tra i modelli analitici e la realtà storico-empirica. A livello microeconomico la

teoria neoclassica tradizionale prendeva in considerazione l’esistenza di due strutture ideali di

mercato, la concorrenza perfetta ed il monopolio. Queste configurazioni apparivano tuttavia poco

adatte a descrivere la realtà concreta dei mercati. Da qui il nuovo interesse per forme di mercato

definite come concorrenza imperfetta (dovuta alla Robinson 1933) e concorrenza monopolistica

(dovuta a Chamberlin 1933). La Robinson sottolinea che i consumatori non necessariamente

rispondono in modo analogo a differenze di prezzo nei prodotti perché essi tengono conto di vari

10

fattori tra cui la localizzazione del venditore e i costi di trasporto, le garanzie sul piano della qualità

o le condizioni di vendita. Chamberlin, a sua volta, punta decisamente sulla differenziazione del

prodotto come risorsa attraverso la quale le imprese possono in parte sottrarsi alla concorrenza

determinando una segmentazione del mercato. Quest’ultimo, spostando l’attenzione dal mercato

all’impresa, apre la strada per un approccio allo studio empirico delle aziende e delle forme di

organizzazione industriale che avrà notevoli sviluppi successivi (Chamberlin preparò una

rivoluzione nella microeconomia, proprio negli stessi termini in cui si parla di una rivoluzione

keynesiana per la macroeconomia.

Non c’è dubbio che la sociologia economica dovrà misurarsi, la partire dagli anni ’30 e poi nel

dopoguerra, con lo sviluppo di studi economici più empiricamente orientati anche a livello micro;

con un approccio che mette maggiormente a fuoco non solo il funzionamento concreto dei mercati,

ma anche delle aziende.

Ma ciò che ha avuto più influenza sul piano teorico e pratico, nel quarantennio che va dalla fine

degli anni ’30 agli inizi dei ’70, è costituito dall’opera dell’economista inglese John Maynard

Keynes (1883 – 1946). La necessità di misurarsi con gli effetti drammatici della Grande

Depressione degli anni ’30 aveva spinto a rompere con l’ortodossia economica, che confidava nei

meccanismi di riaggiustamento automatico dei mercati. Così in contesti diversi (l’America nel New

Deal di Roosevelt, la Germania nazista di Hitler e la Svezia socialdemocratica) furono sperimentati

rimedi contro la disoccupazione che ruotavano intorno alla spesa statale per opere pubbliche,

sussidi di disoccupazione, nuove forme di protezione sociale. Lo stato aveva assunto un ruolo

interventista e più attivo in campo economico, contravvenendo alle prescrizioni della teoria

economia tradizionale. Keynes diede una solida fondazione teorica a tutto questo con la sua opera

Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta 1936. In una celebre conferenza del

1926 (La fine del laissez faire) sono già presenti chiaramente alcuni presupposti che animeranno la

successiva impresa teorica di Keynes. Egli disse: “molti dei maggiori mali economici del nostro

tempo sono frutto del rischio, dell’incertezza e dell’ignoranza”. Sono queste le cause principali

delle difficoltà che possono limitare il pieno impiego delle risorse produttive e possono causare la

disoccupazione. È proprio per far fronte al problema cruciale degli effetti negativi dell’incertezza

che si deve prevedere un ruolo più rilevante dello stato nella regolazione delle attività economiche

(es. se le aspettative di guadagno sul mercato non sono favorevoli, gli imprenditori investiranno una

quota non sufficiente a garantire il pieno impiego delle risorse e del lavoro). Mentre l’economia

neoclassica si interrogava intorno alla formazione dei prezzi dei beni e alla distribuzione dei redditi

(micro), l’attenzione di Keynes si concentra ora sui fattori che influiscono sul livello della

produzione e dell’occupazione, dato un certo stock di risorse di capitale, di lavoro e di tecnologia

11

(macro). Si nota come Keynes si muova in un quadro statico e di breve periodo. Egli mette in

discussione l’assunto centrale della teoria tradizionale (legge di Say: l’offerta crea sempre la sua

domanda; quale che sia il volume della produzione, il valore della domanda sarà uguale a quello dei

beni prodotti).

Per Keynes la domanda risulta da due componenti:

reddito speso in consumi

+

reddito investito (che deriva dal reddito risparmiato)

La teoria tradizionale invece supponeva l’uguaglianza tra risparmi ed investimenti (cioè che tutti i

risparmi venissero investiti) ma ciò non è sempre vero perché dipende dai tassi di interesse (alti

tassi inibiscono gli investimenti). Ma dobbiamo anche considerare il fatto che la propensione a

consumare diminuisce con il crescere del reddito e che non necessariamente bassi tassi di interesse

favoriscano necessariamente gli investimenti perché gli imprenditori valutano anche altre variabili

come la previsione di aumento della domanda di beni (quindi non si avrebbe nemmeno in questo

caso il pieno utilizzo delle risorse disponibili e quindi la garanzia di piena occupazione). Infine è da

considerare che, anche ammesso che i lavoratori siano disponibili ad accettare una riduzione dei

salari, ciò non sarebbe necessariamente vantaggioso per la ripresa dell’economia, come riteneva la

teoria tradizionale, perché avrebbe influito negativamente sulla domanda di consumo e avrebbe

quindi rafforzato le aspettative sfavorevoli degli imprenditori. Ma Keynes, pur riconoscendo che i

salari tendono a essere rigidi perché i lavoratori e le organizzazioni sindacali si oppongono a

riduzioni delle retribuzioni anche in situazioni di crisi economica, non fonda la sua analisi su questo

aspetto. Egli vuole dimostrare che, seguendo i rimedi della teoria tradizionale che suggeriva in caso

di depressione il calo dei salari e dei tassi di interesse, si poteva in realtà determinare un equilibrio

di sotto-occupazione (una sorta di trappola nella quale il sistema economico rischiava di avvitarsi

senza un intervento dello stato). Ma lo stato deve intervenire, in quelle situazioni in cui le

aspettative imprenditoriali sono incerte, con la spesa pubblica colmando la differenza e

promuovendo quindi il pieno impiego.

Mentre la teoria economica tradizionale dava una giustificazione teorica al liberismo, l’analisi

keynesiana dà fondamento all’interventismo dello stato come regolatore della domanda .

Sono da ricordare alcuni aspetti delle nuove politiche economiche.

La spesa pubblica in disavanzo (deficit spending): la spesa pubblica è tanto più efficace quanto più

tende a stimolare una domanda aggiuntiva (Keynes fa l’esempio che sarebbe efficace per la ripresa

economica anche fare scavare delle buche per poi farle riempire). Vi è inoltre il problema che al

12

crescere del reddito si consuma meno e ciò significa che possono essere giustificati anche interventi

redistributivi dello stato (es. politica fiscale) a favore dei gruppi più poveri della popolazione

proprio al fine di stimolare la domanda. In altre parole, la redistribuzione può essere giustificata non

solo in relazione a problemi di equità ma anche di efficienza del sistema economico.

Come abbiamo già rilevato, l’economia keynesiana si basa sul breve periodo e considera data la

capacità produttiva. Ben presto però economisti influenzati dalle nuove idee cominciarono a

esplorare le implicazioni in termini dinamici e a porsi il problema della crescita economica (es. il

modello Harrod-Domar). Tali modelli hanno l’obiettivo di guidare le scelte dei governi non solo per

raggiungere il pieno impiego di risorse esistenti, ma anche per determinare gli obiettivi di crescita

economica nel tempo.

La modellistica macroeconomica si lega strettamente all’utilizzo dell’analisi matematica e delle

tecniche statistiche che sono affinate dall’econometria. Questo approccio permette infatti di

stabilire i rapporti di interdipendenza funzionale tra le diverse grandezze economiche (reddito,

consumi, risparmi, investimenti, ecc.) e di formulare anche previsioni sul loro andamento nel

tempo, date certe condizioni conosciute.

La macroeconomia keynesiana si pone dunque come interpretazione e guida del processo di

sviluppo, specie nei paesi avanzati.

3.3 Talcott Parsons e i nuovi confini

Negli stessi anni ’30 nei quali Keynes lavorava alla Teoria generale, Talcott Parsons (1902 –

1979) maturava la sua concezione del ruolo della sociologia (La struttura dell’azione sociale 1937).

Egli aveva iniziato la sua carriera studiando economia oltre che biologia ed avrà una grande

influenza sia sugli sviluppi dell’analisi sociologica, sia sulla questione della definizione dei confini

tra economia e sociologia.

Parsons critica l’economia neoclassica per il suo individualismo atomistico, cioè il fatto che

presuppone che gli individui definiscano i propri fini indipendentemente dall’interazione tra loro.

Egli sostiene che se non è all’opera qualche fattore che introduca elementi di coerenza, di

coordinamento e di integrazione tra i fini dei diversi individui, la società rischia di essere “un mero

caos di individui in conflitto tra loro”. Lo scopo della sociologia è proprio lo studio dei fini

condivisi, cioè dei valori comuni che orientano l’azione all’interno di una società.

Le leggi economiche hanno un carattere normativo, indicano dei criteri di azione razionale date

certe condizioni; ma la loro validità empirica è legata al fatto che gli attori si comportino

effettivamente secondo tali criteri per soddisfare i loro fini (secondo Parsons e Weber ciò è poco

probabile).

13

Quindi Parsons difende l’economia per la sua validità scientifica come disciplina analitica (così

come Menger, Pareto e Weber).

Parsons passa in rassegna tutti i tentativi di spiegazione teorica completa delle attività economiche

concrete e li raggruppa in due filoni:

-

empiricismo positivista: sviluppatosi maggiormente nel contesto anglosassone; tratta dei

condizionamenti dell’azione economica esercitati da fattori biologici o psicologici (es.

l’edonismo psicologico di Bentham, la teoria degli istinti di Veblen). Questo filone sfocerà poi

nel comportamentismo (behaviorism), cioè il approcci che tendono a svalutare il ruolo di fattori

ideali (valori, norme) nel comportamento dell’attore;

-

empiricismo storicista: qui vi è invece attenzione ai fattori ideali e normativi, per esempio con

il concetto di “spirito del popolo”.

Parsons respinge sia la soluzione istituzionalista à la Veblen, sia quella storicista in quanto

entrambe riducono l’economia a una “branca della sociologia applicata”, nel tentativo di aggiungere

altri fattori per arricchire la spiegazione empirica del comportamento economico. La sociologia

diventerebbe una sorta di “sociologia enciclopedica”, come sintesi generale delle conoscenze sulla

società. In questa prospettiva, un economista si distinguerebbe da altri scienziati sociali solo per la

maggiore conoscenza di un settore specifico delle attività sociali, quello legato all’economia.

Questa impostazione per Parsons è sbagliata, bisogna quindi lavorare a una fondazione diversa delle

due discipline. La soluzione più convincente emerge, a suo avviso, da autori essenziali per la

fondazione della sociologia (Durkheim, Pareto e Weber); essi condividono una fondazione su basi

analitiche e astratte dell’economia e della sociologia. La prima deve essere concepita come teoria

analitica di un fattore dell’azione che si basa sul perseguimento razionale dell’interesse individuale

(si occupa della catena mezzi-fini, cioè dell’adattamento razionale di mezzi scarsi rispetto a usi

alternativi); la seconda invece come teoria analitica astratta di un altro fattore dell’azione, quello

legato ai valori ultimi condivisi (la coscienza collettiva di Durkheim, le azioni non-logiche di

Pareto, l’etica influenzata da fattori religiosi di Weber).

Parsons avrebbe poco dopo presentato in modo sistematico e approfondito questa tesi in La

struttura dell’azione sociale, con la formulazione della sua teoria volontaristica dell’azione.

Lo studioso americano è consapevole è ben consapevole che la realtà storico-empirica è unitaria e

non può essere divisa in compartimenti; ciò non vuol dire che l’astrazione analitica è importante per

coltivare il fuoco centrale di interesse di una disciplina a livello teorico, ma le esigenze della ricerca

concreta sono tali che lo scienziato deve inevitabilmente avventurarsi in più direzioni. È chiara

dunque in Parsons la distinzione tra il momento teorico, in cui ciascuna disciplina approfondisce in

termini di modelli analitici astratti il suo fattore fondamentale, in isolamento da altri, e il momento

14

della ricerca sulla realtà empirica concreta, in cui bisogna invece uscire dai confini disciplinari e

cercare di esaminare come diversi fattori si combinino insieme.

Parsons lavorerà per la fondazione a livello teorico della sociologia; egli riteneva pericolosa la

strada dell’istituzionalismo à la Veblen e riteneva molto debole in generale la sociologia americana

dell’epoca basata sull’empiricismo positivista.

L’obiettivo di spostare la sociologia verso la teoria generale sarebbe da lui stato perseguito con

impegno e con notevoli risultati. La sua influenza sulla sociologia americana e su quella

internazionale è cresciuta nel secondo dopoguerra dopo la pubblicazione de Il sistema sociale

(1951) e di altri lavori importanti. Si ebbe un effetto non intenzionale di spostare gli interessi della

comunità sociologica verso temi più lontani dalla sociologia economica (studio delle istituzioni in

isolamento da altri fattori: socializzazione, controllo sociale, devianza, ecc.).

A livello macro il tema dello sviluppo veniva prevalentemente trattato dalla nuova macroeconomia

keynesiana mentre a livello micro si afferma la tendenza alla specializzazione disciplinare di

prospettive di indagine prima incluse nella sociologia economica classica (studi organizzativi,

sociologia industriale e del lavoro, e delle relazioni industriali).

Con l’opera Economia e società (1956) che Parsons scrisse insieme a Neil Smelser, essi illustrano

la teoria dei sistemi sociali applicandola al caso dell’economia.

Secondo questa teoria la società è vista come un sistema di parti interdipendenti (strutture) che per

riprodursi deve assolvere a quattro funzioni:

1) adattamento: mediante l’attività economica si risolve il problema di procurarsi dall’ambiente

risorse sufficienti in termini di beni e servizi per la riproduzione della società;

2) conseguimento dei fini: mediante il sistema politico si motivano gli individui trasmettendo loro

valori e norme;

3) latenza: famiglia, religione, scuola permettono l’assimilazione dei valori e delle norme;

4) integrazione: presiede alla stratificazione sociale, alla distribuzione delle ricompense e alla

prevenzione dei conflitti.

Parsons e Smelser cercano quindi di illustrare gli scambi complessi che avvengono tra l’economia e

le altre strutture ma nonostante l’analisi sia interessante nel sottolineare gli aspetti di

interdipendenza tra economia e società, essa resta a un livello di elevata astrazione analitica e soffre

di una complessa articolazione concettuale e di un pesante apparato classificatorio, con notevoli

complicazioni legate anche al tentativo di replicare lo schema dei diversi imperativi funzionali

all’interno di ciascun sottosistema (quindi anche dentro l’economia). Invece di rilanciare la

sociologia economica e contribuire a una maggiore integrazione fra teoria economica e sociologia,

15

Economia e società restò dunque un lavoro isolato, che non suscitò interesse tra gli economisti e

non alterò sostanzialmente l’allontanamento dei sociologi dai temi dell’economia.

Paradossalmente, mentre l’economia con Keynes cercava di recuperare adesione alla realtà

empirica e alle sue trasformazioni, la sociologia non metteva in discussione l’economia neoclassica

e si allontanava dall’indagine sulla realtà economica (con l’eccezione dello sviluppo dei paesi

arretrati che vedremo avanti). La nuova definizione dei confini tra economia e sociologia che prese

corpo tra gli anni ’30 e il dopoguerra finì dunque per agire nella stessa direzione dei cambiamenti

economico-sociali prima ricordati. Il risultato fu un declino della tradizione della sociologia

economica nello studio dei paesi sviluppati che durerà fino agli anni ’70.

16

CAPITOLO 2

LA MODERNIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLE AREE ARRETRATE

In questo capitolo ripercorreremo i diversi approcci che affrontano il problema dello sviluppo dei

paesi arretrati. Un primo nucleo importante si forma con la teoria della modernizzazione, che insiste

sui fattori socio culturali, ma propone anche un’idea di modernità fortemente legata ai percorsi della

civiltà occidentale. Le critiche a questa teoria porranno in rilievo aspetti diversi: i condizionamenti

economici, con la teoria della dipendenza, e più di recente quelli politici, con la nuova political

economy comparata.

Nel secondo dopoguerra, l’interesse della sociologia economica per il ruolo della cultura e dei

fattori istituzionali nel processo di sviluppo economico trova un terreno più favorevole soprattutto

nello studio dei paesi e delle aree arretrate. Si alimenta così una nuova sociologia dello sviluppo. In

seguito al processo di decolonizzazione si formano molti stati indipendenti che sono fuori dai

confini dell’Occidente e che si trovano ad affrontare i problemi della crescita economica e della

costruzione di strutture istituzionali adeguate. La contrapposizione tra i due blocchi (guerra fredda)

portano gli Stati Uniti e i paesi del blocco occidentale a sostenere lo sviluppo economico dei nuovi

stati per evitare che questi cadano sotto l’influenza dell’Unione Sovietica. Anche i nuovi organismi

internazionali che si formano dopo la guerra concorrono al sostegno dei paesi arretrati.

In questo periodo l’economia era fortemente influenzata dalla rivoluzione keynesiana che

sottolineava l’importanza dell’intervento statale e degli aiuti internazionali per avviare il processo

di industrializzazioni. I primi passi della sociologia dello sviluppo, cercano di integrare il punto di

vista degli economisti, sottolineando l’importanza di fattori culturali e istituzionali come elementi

che condizionano la possibilità di successo di politiche economiche a sostegno dello sviluppo.

In questo quadro prende forma un indirizzo che va sotto il nome di teoria della modernizzazione

che contiene al suo interno diversi approcci:

1) teoria della modernizzazione in senso stretto (anni ’50 – ’60): sottolinea l’importanza dei

fattori socioculturali e politici endogeni dei paesi meno sviluppati nel condizionare il

cambiamento sociale;

2) teoria della dipendenza: fa particolare riferimento ai paesi dell’America Latina ed ai

condizionamenti economici esercitati dai paesi più sviluppati sul cambiamento di quelli

arretrati;

3) political economy comparata: al centro della sua attenzione è il ruolo delle istituzioni politiche

nel processo di modernizzazione, anche attraverso un confronto tra i paesi asiatici e quelli

dell’America Latina.

17

Le critiche portate alla teoria della modernizzazione degli anni ’60 (dall’approccio della

dipendenza; dalla sociologia storica della modernizzazione delle società occidentali) hanno

stimolato un processo di revisione degli assunti originari. Il nuovo approccio sottolinea la pluralità

dei percorsi di modernizzazione, il loro carattere più aperto, che non ha come sbocco inevitabile la

strada seguita dall’Occidente (lo vedremo nell’ultima parte del capitolo).

1. LA TEORIA DELLA MODERNIZZAZIONE

L’approccio sistemico allo studio della società elaborato da Parsons, sebbene abbia trattato solo

marginalmente il problema dello sviluppo dei paesi arretrati, ha costituito il principale serbatoio di

strumenti concettuali che sono stati utilizzati in forme diverse nell’ambito degli studi riconducibili

alla prima teoria della modernizzazione.

Il nucleo comune di questi studi è l’idea che i paesi economicamente arretrati siano caratterizzati da

un modello di società tradizionale, costituito da un sistema di elementi culturali e strutturali tra loro

strettamente interdipendenti. La forza di resistenza della tradizione, a livello culturale, strutturale e

della personalità, costituisce l’ostacolo primario che è necessario sperare per procedere sulla strada

dello sviluppo economico e avvicinarsi al modello della società moderna riscontrabile nei paesi

sviluppati dell’Occidente. Gli studi sulla modernizzazione si distinguono poi per il modo di

concepire tale passaggio, che sempre considerato auspicabile, e alla lunga inevitabile.

1.1 Approcci influenzati dallo struttural-funzionalismo

Hoselitz (1960) e Levy (1966) sono stati tra i primi a muoversi in questa direzione e sottolineano

come lo sviluppo economico dei paesi arretrati sia condizionato da aspetti relativi alla cultura e alla

struttura sociale (usano le variabili di Parsons). Alcuni orientamenti culturali delle società

tradizionali ostacolano lo sviluppo. Prevalgono le norme che fanno dipendere le relazioni

economiche dall’ascrizione piuttosto che dal principio di prestazione (es. certe posizioni lavorative

sono assegnate in base a criteri di appartenenza a un determinato gruppo piuttosto che sulla base

della capacità di svolgere un certo compito). Le società tradizionali sono orientata più al

particolarismo rispetto all’universalismo (non si applicano criteri che abbiano validità generale). E

ancora, gli orientamenti culturali prevalenti non incoraggiano la specializzazione e di conseguenza

non cresce la produttività. I modelli culturali prevalenti di tali paesi hanno un orientamento

tradizionalistico e non razionalistico come le società moderne.

Da cosa dipende allora l’avvio della modernizzazione?

In generale l’attenzione è posta sul formarsi di nuove élite intellettuali, politiche e economiche che

introducono innovazioni rispetto ai modelli tradizionali. Hoselitz insiste maggiormente sulla

crescita dell’imprenditorialità dal basso richiamando la teoria della marginalità sociale di Simmel e

Sombart (stranieri, immigrati o appartenenti a una religione diversa da quella dominante, saranno

18

più propensi a innovare sul piano economico). Gli altri autori invece si basano sulla formazione di

nuove élite che assumono un ruolo guida sul piano politico (i maggiori contatti tra le società

moderne e quelle tradizionali diffondono aspirazioni a modernizzare per accrescere il benessere

economico).

Un modello più sistematico richiama il concetto di differenziazione strutturale che sposta

l’attenzione dagli attori (élite politiche o economiche) ai problemi strutturali che ne condizionano

l’azione. Per esempio, nelle società tradizionali le attività economiche sono scarsamente

differenziate da quelle familiari o parentali, mentre quando si avvia la modernizzazione la famiglia

perde le funzioni economiche e si diffondono imprese che utilizzano forza lavoro salariata e

lavorano per il mercato piuttosto che per l’autoconsumo familiare (divisione del lavoro = più

efficienza = più differenziazione di classe = allentamento dei criteri ascrittivi a favore del principio

di prestazione). Si riducono le famiglie estese a favore di quelle nucleari che hanno minor controllo

sociale tradizionale sulle scelte individuali. Tuttavia l’indebolimento dei modelli culturali e delle

strutture sociali tradizionali genera situazioni conflittuali da parte di quelle persone che non sono

state efficacemente integrate nella nuova situazione. In questa situazione i teorici della

modernizzazione considerano inevitabile un ruolo maggiore dello stato nel processo di sviluppo per

controllare i conflitti indotti dalla modernizzazione (e non per promuovere le attività economiche e

l’industrializzazione, come in Occidente). Tale ruolo dello stato potrà essere più efficace nella

misura in cui riusciranno ad affermarsi nuove élite politiche capaci di ottenere una forte

legittimazione, attraverso ideologie nazionaliste che si sostituiscano alle vecchie credenze religiose

come base di un sistema di valori condiviso dalla popolazione (se questo non funziona si può

considerare probabile un’alternativa di tipo socialista).

Anche gli studiosi provenienti dal campo della scienza politica sono stati influenzati dallo

struttural-funzionalismo. Per loro lo sviluppo politico può avvenire attraverso l’individuazione di

una serie di sfide che il sistema deve affrontare nel corso della modernizzazione:

-

la costruzione dello stato da parte delle élite politiche;

-

la costruzione della nazione (formazione di un’identità nazionale attraverso il superamento degli

orientamenti particolaristici e localistici) da parte di élite legittimate;

-

ottenere una risposta alle nuova domande di partecipazione politica attraverso processi di

democratizzazione;

-

sviluppare interventi atti a rispondere alle domande di maggiore uguaglianza sociale.

Le difficoltà specifiche per i paesi del Terzo Mondo vengono dalla tendenza a sovrapporsi nel

tempo delle diverse sfide, che invece nelle società occidentali si sono manifestate in sequenze più

19

lunghe e scalari. Questo porta ad una forte spinta verso la conflittualità politica e un’accentuata

instabilità di tali paesi.

1.2 La formazione della personalità moderna

Alcuni studi sono stati più influenzati dalla psicologia e dalla psicologia sociale e di distinguono tra

la società tradizionale, quella moderna e quella in transizione.

Daniel Lerner (1958) effettua una ricerca empirica su alcuni paesi del Medio Oriente dalla quale ne

deduce che:

-

il contatto con le società occidentali stimola il cambiamento e spinge nuove élite a

modernizzare;

-

si innesca un processo che è stato già seguito dalle società occidentali con sequenze uguali per

tutto il continente;

-

crescita dell’urbanizzazione;

-

stimolo dell’alfabetizzazione;

-

diffusione dei mezzi di comunicazione di massa;

-

propensione alla mobilità che chiama personalità mobile, caratterizzata da razionalità e

empatia, cioè capacità di identificarsi con gi altri e desiderio di essere simili a loro migliorando

la propria posizione;

-

spinta ad una maggiore partecipazione economica e politica.

Nell’ottica di Lerner la formazione di una personalità moderna è vista essenzialmente come un

processo di socializzazione secondario, in cui molto importante è il ruolo dell’istruzione e dei

mezzi di comunicazione di massa come “moltiplicatori di empatia”.

David McClelland (1961) pone maggiore attenzione al processo di socializzazione primaria che

avviene nei primi anni di vita e coinvolge maggiormente la famiglia. Influenzato dalla ricerca di

Weber sui rapporti tra protestantesimo e spirito del capitalismo egli la reinterpreta sottolineando

come il protestantesimo avesse contribuito a generare una forte motivazione all’impegno

individuale, una spinta a far bene i propri compiti. Per lui lo sviluppo economico sarebbe

condizionato dalla presenza in una determinata società di personalità individuali caratterizzate da

un forte bisogno di realizzazione. L’impegno nel lavoro non rappresenta soltanto la ricerca di

remunerazioni meramente monetarie e questo alimenta l’imprenditorialità e quindi lo sviluppo

economico. McClelland sottopone a verifica l’ipotesi che il bisogno di realizzazione sia collegato a

delle caratteristiche particolari del processo di socializzazione primaria (laddove i genitori

stimolano i loro figli, nella prima infanzia, ad essere autonomi e ad avere fiducia nelle proprie

forze, tende a formarsi un più alto bisogno di realizzazione nei ragazzi.

20

Everett Hagen (1962): i meccanismi di socializzazione primaria nel contesto tradizionale tendono a

scoraggiare la formazione di una personalità innovativa e favoriscono piuttosto una personalità

autoritaria (il bambino percepisce il mondo esterno come arbitrario e privo di un ordine

controllabile quindi si abitua a impostare le relazioni sociali in termini di accettazione acritica della

gerarchia sociale e dell’autorità); l’opposto accade nei contesti moderni dove un atteggiamento dei

genitori (come descritto da McClelland) stimola nel bambino un’ansietà creativa cioè una spinta a

cercare di controllare razionalmente la realtà per cui da qui uscirà una personalità più aperta

all’innovazione e all’imprenditorialità.

Aleax Inkeles e Davis Smith (1974) sviluppano una ricerca sui paesi del Terzo Mondo vicina a

quella condotta da Lerner: la personalità moderna (apertura all’innovazione, razionalizzazione del

comportamento, apprezzamento dell’istruzione e della tecnica) tende ad essere maggiormente

associata all’influenza che esercitano sui soggetti alcune esperienze essenziali come la

partecipazione scolastica, l’occupazione nel settore industriale, l’esposizione ai mezzi di

comunicazione di massa, la vita urbana. Gli autori ne traggono la conclusione ottimistica che la

capacità dei paesi in via di sviluppo di potenziare il ruolo di queste istituzioni abbia rilevanti

conseguenze sulla personalità e quindi sul passaggio verso la società moderna.

1.3 Gli stadi di sviluppo e la convergenza

Walt Rostow (1960) elabora una sequenza degli stadi di sviluppo, più dettagliata e complessa di

quelle diffuse in letteratura (che in genere distinguono solo tra società tradizionale, di transizione e

moderna), che comprende 5 stadi:

-

la società tradizionale;

-

le precondizioni per il decollo;

-

il decollo economico;

-

la spinta verso la maturità;

-

la fase degli elevati consumi di massa.

Di particolare interesse per Rostow è lo stadio di preparazione al decollo industriale. Per l’avvio di

tale fase è necessaria l’intrusione delle società più sviluppate in quelle arretrate (sia per

occupazione militare che indirettamente attraverso una maggiore apertura a contatti economici e

culturali). Il nazionalismo reattivo, stimolato da appunto dall’intrusione della società moderna, è

l’elemento più potente che avvia il processo di superamento della società tradizionale. Le nuove

élite politiche e lo stato svolgono un ruolo essenziale per il decollo (trasformazione dell’agricoltura,

formazione di un mercato nazionale, creazione di un sistema fiscale, istruzione). Tutto ciò comporta

la capacità di affrontare quei complessi problemi di costruzione dello stato e della nazione, e di

legittimazione della classe politica che abbiamo già visto.

21

Rispetto all’esperienza europea originaria per il Terzo Mondo vi sono però dei vantaggi

(disponibilità di nuove tecnologie, disponibilità di prestiti internazionali a condizioni favorevoli)

ma anche degli svantaggi (i progressi nel campo della medicina riducono il tasso di mortalità per

cui aumenta la popolazione, aumenta la disoccupazione e la frustrazione per coloro che hanno

ormai un tenore di vita rivolto a maggiori consumi ma che non possono permetterselo. A volte tale

situazione può portare gli intellettuali verso soluzioni di tipo comunista. Quindi la strada verso

l’industrializzazione ha dei passaggi obbligati dal punto di vista economico ma le strutture

istituzionali possono essere differenti (comunismo o nazionalismo) finché, una volta

industrializzati, vi è una tendenza delle società industriali ad avvicinare il modello comunista a

quello del capitalismo democratico.

Clark Kerr (1960) parla dei vincoli posti dalla tecnologia. Esiste un’unica tecnologia in grado di

assicurare i risultati più efficienti dal punto di vista economico-produttivo, e ciò spinge le diverse

società ad acquisirla, organizzandosi dal punto di vista istituzionale in modo da poterla sfruttare

meglio. Questo favorisce la convergenza istituzionale: laddove il mercato ha un’influenza maggiore

si cerca di ridurlo; all’opposto, laddove è maggiore il controllo statale sull’economia (comunismo e

nazionalismo) i cerca di ridurlo. L’industrializzazione spingerebbe verso un pluralismo economico

e sociale nel quale crescono le classi medie, diminuisce il conflitto, si formano una pluralità di

interessi economici e sociali che influenzano il processo politico, si attenuano le grandi ideologie,

rigide e totalizzanti.

2. CRITICHE: LA TEORIA DELLA DIPENDENZA E LA SOCIOLOGIA STORICA

Verso la fine degli anni ’60 la teoria della modernizzazione è stata sottoposta a varie critiche.

Abbiamo visto come non esista una vera e propria teoria della modernizzazione ma piuttosto diversi

approcci che hanno in comune i seguenti elementi:

1) la concezione ottimistica dello sviluppo, come processo inevitabile e unilineare che tende a

seguire gli stadi già percorsi dalle società occidentali, arrivando in futuro ad una convergenza

istituzionale;

2) la considerazione dei modelli idealtipici di società tradizionale e moderna come contrapposti,

costituiti da un insieme di elementi tra loro strettamente interdipendenti;

3) l’idea che i rapporti che le aree e i paesi arretrati stabiliscono con l’esterno abbiano una

connotazione positiva, in termini di stimolo allo sviluppo;

4) l’assunto che il motore del cambiamento sia essenzialmente endogeno.

2.1 Inevitabilità dello sviluppo ed etnocentrismo

Sociologi, psicologi sociali e storici economici che sono protagonisti della teoria della

modernizzazione hanno una visione ottimistica dello sviluppo dei paesi arretrati. Tale strada venne

22

tuttavia perseguita più in termini teorici che di ricerca empirica; non vi era una ricerca comparata

sui concreti processi di sviluppo dei paesi arretrati e mancando un’adeguata base di ricerca, essi

finivano per ricorrere inevitabilmente all’esperienza storica delle società occidentali, sia per

definire per contrasto la società tradizionale, sia per tracciare i meccanismi del cambiamento. Vi è

dunque una debolezza empirica, accompagnata da una tendenza a generalizzare partendo

dall’esperienza occidentale. Lo sviluppo non è affatto garantito e ci possono essere fallimenti e

blocchi della modernizzazione. Le critiche investono anche i presupposti di valore della teoria che

ha una visione etnocentrica che porta a considerare l’esperienza occidentale non solo come

inevitabile, ma anche come modello positivo al quale i paesi arretrati dovrebbero adeguarsi per

migliorare le condizioni delle loro società.

2.2 Tradizione e modernità come modelli contrapposti

Un secondo elemento largamente condiviso nei primi studi sulla modernizzazione riguarda la

concezione della società tradizionale e moderna come modelli contrapposti l’uno all’altro, costituiti

di elementi tra loro interdipendenti.

Si sottolinea la notevole varietà sul piano storico-empirico delle società tradizionali e viene messo

in evidenza come elementi culturali e strutturali, sia tradizionali che moderni, sono presenti in varia

misura e in diverse combinazioni non solo nelle società dei paesi non industrializzati, ma anche in

quelle dei paesi sviluppati (es. legami familiari e parentali o credenze religiose persistono e sono

variamente

importanti

nelle

società

moderne;

valori

orientati

alla

realizzazione

e

all’imprenditorialità, o strutture burocratiche che funzionano secondo criteri universalistici, possono

riscontrarsi anche in società tradizionali). Viene messa in discussione anche l’idea della stretta

interdipendenza degli elementi costitutivi dei due modelli; ci può essere insomma una modernità

selettiva, che riguarda i mezzi di comunicazione, o la domanda di consumi, o le strutture militari,

ma può non estendersi alla sfera produttiva o al funzionamento delle istituzioni politiche, ecc.

Processi di modernizzazione di questo tipo sono frequenti sul piano storico-empirico, e non è detto

che portino alla modernità come definita dal modello.

2.3 I condizionamenti economici e l’approccio dipendentista

Veniamo al terzo aspetto: la concezione che i rapporti con l’esterno abbiamo una valenza

prevalentemente positiva e di stimolo alle forze del cambiamento viste come essenzialmente

endogene.

La critica che si fa a questa impostazione è il fatto che il progressivo inserimento nel mercato

internazionale comporta anche dei vincoli per lo sviluppo economico: competere con l’industria dei

paesi più sviluppati comporta maggiori investimenti; i paesi arretrati sono in genere specializzati

nella produzione di materie prime e beni agricoli con manodopera a bassa qualificazione e basso

23

prezzo e finiscono per esportare prodotti a basso costo che vengono scambiati con prodotti ad

elevato costo. Non si formano dunque le risorse di capitale necessarie per lo sviluppo, mentre la

concorrenza delle industrie già consolidate degli altri paesi mette in crisi le attività di tipo

artigianale meno competitive.

L’inserimento nell’economia internazionale è fonte dunque di rilevanti problemi e non solo di

opportunità. Tali problemi sono sottolineati dall’approccio dipendentista che si forma inizialmente

a partire da una riflessione sul fallimento dei tentativi di sviluppo di diversi paesi latino-americani

ma si estende poi a una visione più generale delle periferie nell’ambito della teoria dell’economiamondo di Wallerstein (1974, 1979). Comune a questo approccio è l’idea che l’incremento dei

contatti con i paesi industrializzati invece di favorire lo sviluppo provocasse una situazione di

sottosviluppo (per sottolineare lo sfruttamento da esse subìto da parte delle società centrali).

Vi sono tre meccanismi che determinano una sottrazione di risorse per le aree periferiche:

-

lo scambio ineguale (i paesi sottosviluppati esportano prodotti a prezzi bassi ed importano

prodotti a prezzo elevato);

-

la penetrazione diretta del capitale straniero: si insedia nei paesi sottosviluppati dove la

manodopera costa meno quindi ne trae vantaggi che vengono sottratti ai paesi stessi;

-

ricorso crescente ai prestiti internazionali: che comprime le risorse disponibili per lo sviluppo.

Per quanto riguarda l’America Latina si tende anche a sottolineare il ruolo scarsamente propulsivo

della borghesia nazionale che non essendo in grado di sostenere un progetto di sviluppo autonomo,

di fronte alla situazione di instabilità sociale e politica determinata dallo sviluppo dipendente sono

pronti a sostenere soluzioni autoritarie, con l’aiuto dei militari e dei paesi centrali, anch’essi

interessati al mantenimento dello status quo.

È sentita l’esigenza, anche di alcuni teorici della dipendenza, di un’analisi integrata dello sviluppo

che colleghi vincoli esterni e fattori istituzionali interni, dando più spazio e più autonomia agli

attori politici e alla loro azione.

2.4 La sociologia storica della modernizzazione

Un’altra serie di interventi hanno messo in discussione il modello di cambiamento evoluzionistico

basato sulla differenziazione strutturale che è presente negli approcci influenzati dallo strutturalfunzionalismo. Il processo di differenziazione strutturale consiste nel costituire ruoli e strutture

sociali più differenziate a causa di insoddisfazione crescente per il funzionamento di una

determinata struttura, e quindi una ricerca di maggiore efficienza che si concretizza in una più

elevata specializzazione funzionale delle nuove strutture che sostituiscono la precedente. Il

cambiamento è dunque visto come un processo di adattamento della società, considerata come un

sistema di elementi interdipendenti, rispetto ai problemi posti dall’ambiente fisico e sociale. È

24

possibile individuare dei tipi strutturali più o meno evoluti, al vertice dei quali vi sono le società

moderne occidentali.

Possiamo distinguere tre tipi di critiche rispetto a questi assunti:

1) problemi di integrazione: la differenziazione non necessariamente comporta l’incremento atteso

di efficienza perché può accompagnarsi a problemi di integrazione che determinano fenomeni di

instabilità e di blocco della modernizzazione;

2) capacità di adattamento: non si possono individuare stadi di sviluppo basati su un grado

maggiore o minore di adattamento perché non si possono conoscere a priori i problemi futuri

con cui le società devono confrontarsi. È quindi da escludere la possibilità che si possano

stabilire gerarchie di avanzamento, o stadi di sviluppo, sulla base delle caratteristiche strutturali

di ogni società;

3) rapporti tra la società e l’ambiente esterno: il cambiamento non è un processo soltanto

endogeno di adattamento ma è condizionato dai rapporti tra la società e l’ambiente esterno; un

ambiente che muta continuamente con lo sviluppo storico e che pone vincoli e opportunità

diversi da quelli del passato alle singole società. Gli stimoli che vengono dall’ambiente esterno

non sono solo positivi, come sostengono i teorici della modernizzazione (non colgono come

l’ambiente esterno possa portare a reazioni interne nelle società in via di modernizzazione, che

non necessariamente seguono l’esperienza passata delle società occidentali), e non sono solo

negativi, come ritiene l’approccio dipendentista (sono particolarmente attenti ai vincoli

economici che vengono dalla divisione internazionale del lavoro, ma perdono di vista i fattori

endogeni). Il mutamento è invece un processo complesso in cui si intrecciano condizionamenti

provenienti dall’esterno (economici, politici e culturali), eventi contingenti (guerre), e

caratteristiche interne di una determinata società.

In questo quadro è necessario prestare

maggiore attenzione ai soggetti che introducono il cambiamento (élite intellettuali, processi di

mobilitazione politica, intervento dello stato) e non a processi astratti e impersonali di cui parla

l’interpretazione struttural-funzionalista. Questa prospettiva tende dunque a guardare all’analisi

storica comparata per mettere a fuoco i processi specifici di cambiamento per i quali non è

possibile tracciare delle leggi generali.

Possiamo sintetizzare il contenuto delle diverse critiche fatte al modo in cui il processo di

modernizzazione è stato concettualizzato per le società del Terzo Mondo:

1) non c’è un percorso unico, lineare e necessario di modernizzazione. La situazione di partenza, il

percorso, gli esiti del processo sono differenziati. Ciò non porta però a negare la possibilità di

un approccio sociologico a favore di un orientamento storicistico. È possibile, invece, attraverso

25

l’analisi comparata, delineare dei tipi ideali in senso weberiano che consentono di collegare

teoria e ricerca e di formulare delle ipotesi causali;

2) il processo di modernizzazione è influenzato da fattori esogeni, e da eventi contingenti come le

guerre. Questi fattori non sono solo di natura economica, ma anche politica e culturale. I

particolare, i paesi “primi arrivati” tendono a condizionare l’esperienza di quelli che si

muovono in ritardo creando stimoli (es. mobilitazione intellettuale di cui parla Bendix, ma

anche vincoli e condizionamenti legati a rapporti di potere economico, politico e militare).;

3) il processo di modernizzazione è influenzato in modo decisivo dal tipo di risposta alle sfide

esterne che i fattori endogeni consentono.

3. LA NUOVA “POLITICAL ECONOMY” COMPARATA

Esauritosi il primo filone di studi sui paesi del Terzo Mondo, e dopo i grandi lavori di sociologia

comparata sulle società più sviluppate, il concetto di modernizzazione è stato meno direttamente

utilizzato nella teoria e nella ricerca sociale.

Negli anni ’70 il quadro delle esperienze di sviluppo dei paesi del Terzo Mondo si è fatto più

variegato: in alcuni nuovi paesi (specie nel continente africano) le difficoltà sono continuate o

addirittura aggravate ed in altri (America Latina ed Est Asiatico) invece si sono verificati processi

rilevanti di sviluppo economico.

Questa situazione ha orientato la ricerca in due direzioni:

-

si prende consapevolezza dei limiti sia della teoria della modernizzazione sia di quella della

dipendenza perché non erano in grado di rendere conto della crescente differenziazione dei

processi di cambiamento;

-

prende campo un nuovo approccio che è stato definito come nuova political economy

comparata che cerca di capire i fenomeni di dinamismo, stagnazione e regressione, servendosi

maggiormente di comparazioni tra un numero limitato di casi (alcuni studi hanno messo a

confronto i paesi dell’Est asiatico, altri quelli dell’America Latina, ecc.).

3.1 Stato e sviluppo economico

Se gli studi sulla modernizzazione ponevano l’attenzione prevalentemente sulla dimensione

culturale (lo stato doveva solo creare le precondizioni per lo sviluppo del mercato) mentre

l’approccio della dipendenza sulla dimensione economica (lo stato era debole rispetto agli interessi

economici interni e internazionali), nella political economy il fuoco è posto sul ruolo dello stato,

che deve negoziare e controllare i rapporti internazionali.

Quali sono i fattori che influenzano l’efficacia dell’intervento statale? Sono due condizioni:

26

-

una buona macchina statale che possa contrattare con gli interessi esterni per indirizzare e

guidare lo sviluppo industriale all’interno; che possa tenere sotto controllo gli interessi di settori

particolari e potenziare le esportazioni;

-

la presenza di una leadership politica orientata allo sviluppo, largamente autonoma dagli

interessi economici e sociali presenti nella società;

-

l’isolamento istituzionale delle élite statali dagli interessi privati che è importante affinché esse

possano giocare un ruolo di indirizzo strategico dello sviluppo, senza subire i condizionamenti

dei diversi settori.

Nel complesso la political economy comparata si presenta come una nuova sintesi caratterizzata da

una serie di elementi che ne distinguono l’approccio da quelli precedenti. I condizionamenti esterni

variano nei diversi contesti (es. l’influenza americana, legata a problemi geopolitici nell’ambito del

confronto con l’URSS, ha facilitato lo sviluppo di alcuni paesi asiatici, mentre ha avuto un ruolo

meno favorevole in America Latina) e sono mediati dalla capacità strategica dello stato che dipende

dal formarsi di coalizioni di interessi economici e sociali che favoriscono o meno l’autonomia delle

élite politiche; da tradizioni culturali che garantiscono la legittimazione della leadership; e da

tradizioni istituzionali che influiscono sull’efficienza della macchina statale. Fattori culturali e

istituzionali condizionano dunque il processo politico ma non è possibile predeterminare gli esiti e

le conseguenze. Su di essi incide l’interazione tra gli attori sociali e politici sulla base dei

condizionamenti interni e internazionali. Dalla political economy comparata viene dunque

un’importante conferma all’idea, già maturata nell’ambito della sociologia storica, della

fondamentale varietà dei processi di modernizzazione sul piano storico-empirico.

3.2 Civiltà e sentieri di sviluppo

Allontanandosi dall’approccio della political economy ci sono stati dei tentativi recenti di studio