Documento del 15 maggio per l’Esame di Stato - classi quinte

Liceo Statale

“ALVISE CORNARO”

Via Riccoboni, 14 - 35127 PADOVA

049 755.695 fax: 049 850.605

e.mail: [email protected]

p.e.c. [email protected]

web: www.liceocornaro.com

Codice fiscale. 80021490281

LICEO

SCIENTIFICO

SCIENZE APPLICATE

LINGUISTICO

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE (Regolamento, art.5)

Classe V sez. AA Liceo Scientifico - Scienze Applicate

Anno scolastico …2016/17

Coordinatore di Classe: prof.ssa LUISA FABRIS

Obiettivi espressi in conoscenze, abilità e competenze approvati dal

Collegio Docenti del Liceo Cornaro

Al termine del percorso di formazione lo studente/la studentessa:

conosce i contenuti disciplinari affrontati nell’ambito delle attività di apprendimento

(p. es.: dati, concetti, regole, metodologie);

2)

riconosce i concetti chiave nelle situazioni di apprendimento (nella comprensione e

analisi di testi e materiali sui diversi argomenti e ambiti disciplinari, nello sviluppo

degli esercizi, nella soluzione di problemi);

3)

rielabora le conoscenze attraverso l’analisi e la sintesi;

4)

applica efficacemente le conoscenze ed esercita le abilità nello svolgimento degli

esercizi;

5)

collega i contenuti in ambito disciplinare e/o pluridisciplinare;

6)

si serve di un lessico appropriato;

7)

utilizza il linguaggio specifico delle discipline;

8)

espone oralmente dando coerenza e unitarietà al discorso;

9)

espone per iscritto dando correttezza formale, coerenza e unitarietà al discorso.

1)

Conoscenze, abilità e competenze disciplinari sono definite nel Quaderno dei

Dipartimenti Disciplinari, a disposizione della Commissione.

1. Presentazione sintetica della classe:

1.1 Storia del triennio della classe

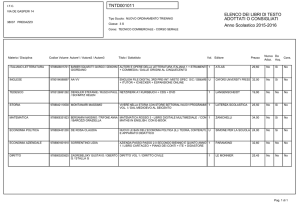

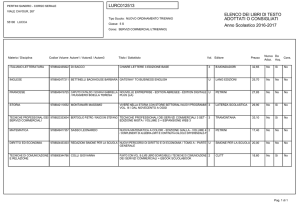

CLASSE

ISCRITTI ALLA

STESSA CLASSE

ISCRITTI DA

ALTRA CLASSE

PROMOSSI A

GIUGNO

NON AMMESSI

ALLA CLASSE

SUCCESSIVA O RITIRATI

TERZA

23

2

22

3

QUARTA

QUINTA

22

21

2

1

14

3

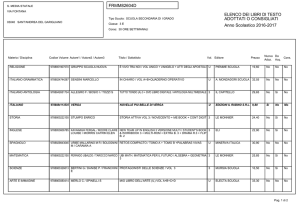

1. 2 Continuità didattica nel triennio

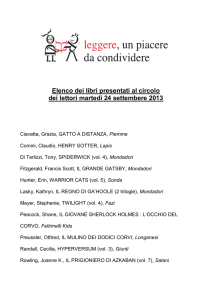

DISCIPLINE

Religione

Italiano

Informatica

Inglese

Storia

Filosofia

Matematica

Fisica

Scienze

Disegno e Storia

dell’arte

Educazione Fisica

DOCENTI 2014/2015

DOCENTI 2015/2016

DOCENTI 2016/2017

Simonetti Maria Brigida Simonetti Maria

Brigida

Lippi Laura

Lippi Laura

Russo Maria Rosaria

Russo Maria Rosaria

De Rosso Fabrizio

De Rosso Fabrizio

Chitarin Anna

Sardelli Maria

Antonietta

Chitarin Anna

Sardelli Maria

Antonietta

Zoppello Paolo

Pegorin Cristina

Zoppello Paolo

Pegorin Cristina

Fabris Luisa

Fabris Luisa

Zandonà Giorgio

Zandonà Giorgio

Simonetti Maria

Brigida

Lippi Laura

Bertelè Anna

De Rosso Fabrizio

Crobeddu Antioco

Cesare

Crobeddu Antioco

Cesare

Pegorin Cristina

Pegorin Cristina

Fabris Luisa

Zandonà Giorgio

Seren Renzo

Seren Renzo

Seren Renzo

1.3 Progressi registrati rispetto alla situazione di partenza e obiettivi raggiunti

Nel corso del triennio la classe VAA, composta da 22 studenti e studentesse (16 maschi e

6 femmine), ha modificato la sua fisionomia originaria con l’inserimento di un nuovo alunno

proveniente da un altro Liceo cittadino in terza e con l’ammissione di studenti ripetenti del

quarto (2) e quinto (1) anno. Alla fine della terza due alunni non sono stati ammessi e uno

si è ritirato, mentre tra il quarto e quinto anno tre alunni si sono ritirati: due a causa di

problemi familiari e uno per frequenza all’estero.

Nell’anno scolastico in corso, ma anche nei precedenti, la classe si è distinta per il

comportamento corretto. Gli studenti sono stati generalmente rispettosi nei confronti degli

insegnanti e dei compagni di classe e, con il passare del tempo, è migliorato anche il loro

rapporto di amicizia pur nella diversità degli interessi dei singoli.

A parte qualche raro caso di irregolarità nella frequenza, peraltro sempre giustificato, gli

alunni hanno solitamente seguito le lezioni con continuità, anche se talvolta il

comportamento non è stato del tutto responsabile rispetto agli impegni scolastici.

Pur essendoci le condizioni favorevoli per lo svolgimento del lavoro scolastico, la

partecipazione alle lezioni si è rivelata spesso modesta, di conseguenza, da parte dei

docenti, la ricerca di strategie per coinvolgere gli studenti è stata piuttosto impegnativa.

L’interesse e l’impegno nello studio si sono intensificati in particolare nel corso del corrente

anno scolastico per un discreto gruppo di studenti, anche se i risultati ottenuti non sono

sempre stati adeguati all’impegno dimostrato. Infatti mentre qualcuno è riuscito ad

approfondire e rendere più efficace lo studio, ampliando il proprio sapere e la padronanza

delle competenze, altri non hanno ancora raggiunto questa autonomia, ma hanno bisogno

di essere indirizzati e guidati nei processi di apprendimento e rielaborazione delle

conoscenze.

La classe ha trovato la sua condizione migliore nell’attività di laboratorio e nei lavori di

gruppo, in particolare in Scienze, disciplina nella quale gli alunni si sono espressi al meglio

apprendendo e rispettando le regole del laboratorio, acquisendo esperienza e abilità e

facendo proprie tecniche che hanno permesso di svolgere con sicurezza, interesse e

spirito critico le attività proposte. La loro capacità di lavorare in gruppo ha consentito alla

classe di vincere il concorso indetto da La città della Speranza (Unistemday- marzo 2016)

e ha dato l’opportunità agli studenti di trascorrere “una giornata da ricercatori” dei

Laboratori di Biologia dell’Università degli Studi di Padova.

Quest’anno l’esperienza nei laboratori universitari si è ripetuta in modo pienamente

soddisfacente con il Progetto PNLS Biotecnologie.

In sintesi, anche se permangono elementi di debolezza nelle abilità espressive, sia nello

scritto che nell’esposizione orale, dall’analisi complessiva del processo di apprendimento,

il CdC rileva che gli studenti hanno acquisito abilità e competenze di base in quasi tutte le

materie con alcune differenze: un piccolo gruppo mostra una reale autonomia ed un

valido metodo di studio e di ricerca, un secondo gruppo ha raggiunto un livello di

preparazione da sufficiente a discreto, un terzo gruppo ha ancora alcune difficoltà sia

nell’applicazione che nell’organizzazione del lavoro.

A completamento del presente documento si prenda visione dell’allegato in busta chiusa.

2. Contenuti, spazi, tempi e criteri di valutazione

nell'ambito delle singole discipline: si rinvia alle schede per ogni disciplina: All. A

nell'ambito delle Aree disciplinari o comunque in ambito pluridisciplinare: si rinvia alle schede

concernenti le attività pluridisciplinari: All. B

3. Attività di potenziamento e integrazione del curricolo

(visite guidate, viaggi, conferenze, ecc., nell’ambito di progetti di potenziamento e/o integrazione

del curricolo e di percorsi di innovazione didattica)

1. Progetto PNLS BIOTECNOLOGIE in collaborazione con il Dipartimento di BIOLOGIA –

Università degli Studi di Padova

2. Progetto Carcere – Associazione Granello di Senape

3. Competenze di Cittadinanza: Lezione “Dallo statuto albertino alla costituzione” prof.ssa

Mazzei”

4. Orientamento Universitario: “EUFACTOR: scopri l’innovazione che c’è in te” promosso

dalla Commissione Europea e dall’Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo

5. Conferenze nell’ambito della FIERA DELLA SCIENZA:

6. La storia della bomba atomica - prof. A.Pascolini Dipartimento di Fisica e AstronomiaUniversità degli Studi di Padova

7. Analisi del DNA contro la pirateria alimentare e I viaggi della Sindone raccontati dal Dna –

prof. G.Barcaccia – Dipartimento DAFNAE - Università degli Studi di Padova

8. Conferenza: Integrazione Europea – prof. M. MistriDipartimento di Economia

internazionale - Università di Padova

9. Percorso CLIL di Informatica

10. Corso di Primo Soccorso - Croce Rossa di Padova

11. Spettacolo teatrale “La Sfinge” su Enrico Fermi

12. Visita a Caporetto: Il Museo della Grande Guerra e Museo all’aperto (trincee).

13. Viaggio d’Istruzione a Trieste e Vienna con visita al Centro di Ricerca Elettra di Trieste e al

Campo di concentramento di Mauthausen.

4. Simulazioni di Terza Prova effettuate e criteri di valutazione adottati

(inserire: tipologia, discipline, tempi, consegne e testi delle prove effettuate)

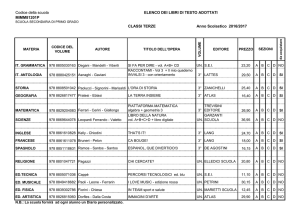

GRIGLIA DI VALUTAZIONE III PROVA

GIUDIZIO

gravemente

insuff.

Insufficiente

sufficiente

discreto

buono/ottimo

ABILITÀ

Correttezza e

pertinenza dei

contenuti

Capacità di

sintesi:

individuazione e

collegamento dei

concetti

COMPETENZE

Applicazione di concetti e

procedure; capacità

espositiva e padronanza dei

linguaggi specifici

CONOSCENZE

INDICATORI

1/2

3

3,5

Conosce i

contenuti in

modo lacunoso

e non corretto

Conosce i

contenuti in modo

parziale e incerto

Conosce in

modo semplice e

schematico i

contenuti in

alcuni ambiti

disciplinari

4

Conosce i

contenuti in

modo corretto e

abbastanza

ampio nella

maggior parte

degli ambiti

disciplinari

5

Conosce i

contenuti in modo

preciso ed ampio in

tutti gli ambiti

disciplinari

1/2

3

3,5

4

5

Applica i

concetti in

modo confuso

ed espone i

contenuti in

modo

frammentario,

senza utilizzare

linguaggi

specifici

Applica i concetti

in modo

approssimato ed

espone i

contenuti in modo

confuso,

utilizzando termini

inappropriati

Applica i concetti

in modo ordinato

ed espone i

contenuti in

modo

abbastanza

corretto,

utilizzando

parzialmente i

linguaggi

specifici

Applica i concetti

in modo chiaro

ed espone i

contenuti con

ordine,

utilizzando in

modo corretto i

linguaggi

settoriali

Applica i concetti in

modo efficace ed

espone i contenuti

in modo coerente,

utilizzando con

proprietà i linguaggi

settoriali

1

Non individua i

principali

concetti chiave

o propone

collegamenti

incoerenti o

inconcludenti

2

Individua in

maniera parziale

o approssimativa

concetti e

collegamenti delle

questioni

proposte

3

Individua i

concetti chiave

essenziali, e

propone alcuni

collegamenti

fondamentali

4

Collega in un

percorso unitario

e coerente

concetti chiave

chiaramente

definiti

5

Propone una

sintesi precisa,

dettagliata e

articolata

Quesiti Simulazione della III Prova d’esame - TIPOLOGIA B

Tempo a disposizione per entrambe le prove 3 ore

12 dicembre 2016: Storia, Disegno e storia dell’Arte, Inglese, Fisica

STORIA

1- La Grande guerra: dopo aver esposto i motivi per cui l’Italia può dichiararsi neutrale

nella prima fase del conflitto, senza venir meno agli impegni assunti con il trattato della

Triplice Alleanza, descrivi quali singole personalità e gruppi costituiranno il variegato

schieramento degli interventisti e quello dei neutralisti evidenziando le rispettive posizioni.

2- Presenta le vicende storiche connesse al progetto politico di unificazione tedesca di

Guglielmo I e del cancelliere Bismarck che portarono prima al conflitto con l’Austria e in

seguito a quello con la Francia.

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

1- Illustra le caratteristiche tipicamente romantiche della Libertà che guida il popolo di

Eugéne Delacroix. (max. 12 righe)

2 – Descrivi le modalità tecnico-espressive di Giovanni Fattori attraverso la lettura della

Rotonda di Palmieri (max. 12 righe)

INGLESE

Answer the following questions in about 10 lines.

1Hemingway, Brooke and Rosenberg have different attitudes to war. Briefly tell about

them.

2What are the reasons for Eveline to stay? And what are the reasons to leave for

Buenos Aires?

3Tell about the main themes in “The Great Gatsby”, the ones that make it a novel of

the Jazz age.

FISICA

1

Definisci il campo elettrico (portando anche degli esempi). In particolare spiega

cosa sono il flusso e la circuitazione e quali proprietà godono nel caso del campo elettrico.

2

Descrivi il modello microscopico per la conduzione nei metalli. (elettroni di

conduzione, velocità di deriva, spiegazione microscopica delle leggi di Ohm)

3

Descrivi i tre esperimenti che mostrano l’esistenza di un legame tra campo

magnetico ed elettrico e per ognuno spiega la legge correlata. (campo magnetico generato

da un filo, forza su un filo, forza fra due fili)

7 aprile 2017: Filosofia, Fisica, Scienze, Inglese

FILOSOFIA

1-«Ora è chiaro che ci deve essere qualcosa di intermedio, che risulti omogeneo da un

lato con la categoria e dall’altro col fenomeno, affinché si renda possibile l’applicazione

della prima al secondo. Questa rappresentazione intermedia deve essere pura (senza

elementi empirici) e, tuttavia, per un verso intellettuale e per l’altro sensibile: essa è lo

schema trascendentale» (Kant, Critica della ragion pura, Analitica trascendentale).

Spiega cosa sono gli schemi trascendentali di cui parla il filosofo in questo brano.

2-«Così la natura è stata anche chiamata la ’caduta’ dell’idea da se stessa, in quanto

l’idea, come questa figura dell’esteriorità, si trova nell’inadeguatezza di sé a sé […]

qualsiasi rappresentazione dello spirito, anche la peggiore delle sue trovate, il giuoco dei

suoi umori più casuali … costituiscono un fondamento conoscitivo dell’essere di Dio più

alto di qualsiasi oggetto naturale singolo» (Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche in

compendio, Filosofia della natura).

Per Hegel la natura è «l’idea nella forma dell’esser altro»: collegandoti al brano

sopraesposto chiarisci il significato filosofico del delicatissimo passaggio dall’idea alla

natura all’interno del suo “Sistema”.

3-«La storia di ogni società sinora esistita è storia di lotte di classi. Liberi e schiavi, patrizi

e plebei, baroni e servi della gleba, membri delle corporazioni e garzoni, in una parola

oppressori e oppressi sono sempre stati in contrasto fra di loro, hanno sostenuto una lotta

ininterrotta, a volte nascosta, a volte palese: una lotta che finì sempre o con una

trasformazione rivoluzionaria di tutta la società o con la rovina comune delle classi in lotta»

(Marx, Manifesto del partito comunista).

Facendo riferimento al precedente brano descrivi in che modo per Marx si realizzerà il

rovesciamento della società borghese e si instaurerà il «regno del proletariato».

FISICA

1

Tre resistenze 𝑅1 = 22Ω, 𝑅2 = 67Ω 𝑒 𝑅, sono connesse in parallelo ad una batteria

12V. La corrente totale che scorre attraverso la batteria è di 0,88A.

a)

b)

c)

d)

Calcola il valore di R.

Calcola la corrente che attraversa ogni resistenza.

Calcola la potenza dissipata in R.

Se la corrente totale nella batteria fosse stata maggiore, la resistenza R sarebbe

stata maggiore o minore? Giustifica la tua risposta.

2

Descrivi le principali proprietà delle onde elettromagnetiche e spiega come si

possono generare.

3

Una singola spira rettangolare di larghezza 20cm e lunghezza 45cm si muove come

nel disegno con una velocità v=6,8m/s

parallelamente alla sua lunghezza. La spira

attraversa ad un certo punto una regione in cui

è

presente

un

campo

magnetico

B=4,2Tperpendicolare al piano della spira.

Descrivi cosa accade nei seguenti casi

calcolando la velocità di variazione del flusso:

a) quando la spira sta entrando nella regione

in cui è presente il campo magnetico,

b) quando vi è completamente immersa,

c) quando sta uscendo.

Specifica, per ciascuna situazione, il verso

della corrente indotta se presente e giustifica

la tua risposta.

SCIENZE

1- Gli anticorpi monoclonali (MAb) derivano da un tipo di coltura cellulare molto particolare.

Dopo aver descritto come vengono prodotte e quali sono le caratteristiche delle cellule

coltivate, spiegare, con esempi, come possono essere usati i MAb.

2- Confrontare il ciclo riproduttivo del virus dell’influenza con quello dell’HIV

evidenziandone somiglianze e differenze.

3

La mappa riporta la rotta di Cristoforo Colombo nel suo primo viaggio verso le

Americhe. Spiegare scientificamente perché all’andata scelse una rotta più vicina

all’equatore mentre al ritorno una rotta più settentrionale.

INGLESE

Answer the following questions in about 10 lines.

1- Tell about guilt and innocence in “To Kill a Mockingbird”.

2- What are the main themes in “The Waste Land”? What does the poet think about

modernity?

Le prove svolte dagli studenti sono a disposizione presso la segreteria.

Padova, 11 maggio 2016…

Firma del Coordinatore

Timbro della

scuola

Firma del Dirigente

Scolastico

Liceo Scientifico e Linguistico Statale “Alvise Cornaro”

35127 PADOVA - Via Riccoboni, 14

(049) 755.695 - 850.605 FAX: 850.605 C.F. 80021490281

Allegato A

All. A

Relazione finale del docente: LAURA LIPPI

Disciplina Lingua e Letteratura Italiana

Classe VAA

A.S. 2016-2017

In relazione alla programmazione disciplinare coordinata, sono stati perseguiti gli obiettivi definiti

dal Dipartimento disciplinare, rintracciabili nel QDD a disposizione della commissione.

•

Progressi registrati rispetto alla situazione di partenza e obiettivi disciplinari e

trasversali raggiunti.

La classe ha dimostrato un interesse abbastanza costante per la disciplina, aumentando, in

alcuni casi, rispetto all’inizio del triennio, le competenze di analisi del testo e migliorando il

metodo di studio. La maggior parte degli alunni è in grado di esprimersi nella produzione orale

utilizzando il linguaggio specifico della disciplina e alcuni riescono a rielaborare anche

autonomamente le conoscenze. Nella produzione scritta una parte degli studenti riesce ad

esprimersi in modo corretto, anche se a volte in maniera troppo sintetica. Solo qualche

studente/essa della classe riesce ad elaborare con originalità gli svolgimenti proposti.

•

Contenuti disciplinari, periodizzazione e tempi di realizzazione

Temi trattati entro il 15 maggio

(UD, UdA, argomenti trattati in ambito pluridisciplinare, ecc.)

Periodo dell’anno

N. di ore

impiegato

settembre

3 ore

(Testo di riferimento: vol. 2 Letteratura Letterature. Dal tardo

Cinquecento al primo Ottocento,Armellini-Colombo, Zanichelli)

Il Romanticismo Europeo e Italiano

Caratteristiche generali del Romanticismo Europeo; (pp

450-452. )

Il Romanticismo italiano: caratteristiche generali (pp. 466467);

La poesia dialettale in Italia:

Giuseppe Gioacchino Belli: “Er giorno der giudizzio”

(pp.608-609)

Giuseppe Gioacchino Belli: "Er caffettiere fisolofo"

(pp.610)

Alessandro Manzoni

Settembre/Ottobre 7 ore

La vita e le opere; (pp.722-727)

La poetica di Manzoni :

“L’utile per iscopo, il vero per soggetto e l’interessante

per mezzo” da Lettera sul Romanticismo (pp.756-757).

Le tragedie (pp.727-729):

Coro dell’atto terzo da Adelchi (vol.2 pp.778-780)

Il romanzo (pp. 730-734)

La sventurata rispose (pp.742-749);

Giacomo Leopardi

La vita e le idee (pp.811-817);

Il primo ciclo dei Canti (p. 818);

La ricerca del vero (pp. 820-822)

Il ritorno alla poesia (pp. 822-825);

OttobreNovembre

16 ore

Dicembre

4 ore

Testi analizzati dell’autore:

“L’infinito” dai Canti (pp.856-858);

“A Silvia” dai Canti (pp.832-833);

“La quiete dopo la tempesta” dai Canti (pp.866869);

“Il sabato del villaggio” dai Canti (pp.869-871)

“Canto notturno di un pastore errante per l’Asia”

dai Canti (pp. 862-866);

“A se stesso” dai Canti (pp.871);

“La Ginestra o Fiore del deserto” dai Canti (pp.

872-882)

“Dialogo della Natura e di un Islandese” da Le

Operette morali (pp. 886-891).

Il Positivismo, il Naturalismo Francese e la Scapigliatura

(Testo di riferimento: vol. 3.1 Letteratura letterature. Il secondo

Ottocento, Armellini-Colombo, Zanichelli)

•

•

•

•

La scienza e l’evoluzionismo, il positivismo (pp.4-6)

La narrativa nell’età del naturalismo (pp.32-35)

La Scapigliatura in Italia (pp. 38-40);

La nascita della poesia moderna e il simbolismo

(pp.47-50)

Letture:

•

•

•

•

Gustave Flaubert: “ Le insofferenze di

Madame Bovary” da “Madame Bovary” pp.

61-63;

Emile Zola: da “Il romanzo sperimentale”

p.22;

Emile Zola: “La stireria” da “L’Assemoir”

pp.69-73;

“L’albatro” da “I fiori del male” di C.

Baudelaire (p.155);

•

“Corrispondenze” da “I fiori del male” di C.

Baudelaire (p.156);

• “Spleen” da “I fiori del male” di C. Baudelaire

(p.157)

Il Verismo Italiano e Verga

• Vita (pp.256-258);

•

Il verismo di Verga (pp.258-259);

•

I Malavoglia (pp.259-262);

•

Le novelle rusticane e Mastro Don Gesualdo

(pp.262-263)

Dicembre-gennaio

7 ore

Testi analizzati dell’autore:

•

“Nedda” (on-line);

•

“Fantasticheria”, da “Vita dei campi” (pp.282284)

•

“Rosso Malpelo”, da “Vita dei campi” (pp.296307);

•

“Cavalleria Rusticana”, da “Vita dei campi”

(pp.307);

•

“Libertà”, da “Novelle rusticane”( pp.268-273);

•

“Come le dita di una mano” da “I Malavoglia”,

(pp.319-321)

•

“Non voglio più farla questa vita”, da “I

Malavoglia”, (pp.323-328);

•

“Ora è tempo di andarsene”, da “I

Malavoglia,(pp.328-332);

•

“Mastro don Gesualdo ricorda” da “Mastro Don

Gesualdo” (pp.334-336);

•

“Morte di Mastro don Gesualdo” da “Mastro Don

Gesualdo” (pp. 341-344)

Il Decadentismo: Pascoli e D’Annunzio

• Giovanni Pascoli: vita e opere (pp.364-367); La poesia

Febbraio-marzo

(pp.368-372);

Testi analizzati di Pascoli:

•

“L’assiuolo” da Myricae (pp.376-379);

•

“Arano” da Myricae (pp.389-390)

•

“Novembre” da Myricae (pp.pp.390-391);

•

“Lavandare” da Myricae (p. 391);

10 ore

•

•

•

“Temporale” da Myricae (p.392);

•

“X agosto” da Myricae (pp.394-395);

“Il gelsomino notturno” dai Canti di Castelvecchio

(pp.407-409);

Gabriele d’Annunzio: vita (pp.424-426); un’opera

multiforme (pp.426-434); la fortuna e la critica (pp. 435438)

Testi analizzati di D’Annunzio:

• “La vita come opera d’arte” da Il piacere, libro I,

cap II (pp. 444-445);

• “La pioggia nel pineto” da Alcyone (pp.439-443);

• “La sera fiesolana” da Alcyone (pp.476-478);

(Testo di riferimento: vol. 3.2 Letteratura letterature. Il

Novecento, Armellini-Colombo, Zanichelli)

Luigi Pirandello

• La vita (pp. 264-266);

•

Le idee (pp.266-268);

•

Le opere (pp.268-270);

Aprile

4 ore

Aprile Maggio

4 ore

Testi analizzati dell’autore:

•

“Il sentimento del contrario” da L’umorismo (pp.

290-292)

•

“Un caso strano e diverso” da Il Fu Mattia

Pascal, (pp. 297-298);

•

“Lo strappo nel cielo di carta” da Il Fu Mattia

Pascal (pp.299-300);

•

“Siamo qua in cerca di un autore” da Sei

personaggi in cerca d’autore (pp.305-310)

•

“Fisso in questa eternità di maschera” da Enrico

IV (pp.310-315);

•

“La carriola” da Novelle per un anno (pp.276283);

Italo Svevo

• La vita (pp.326);

•

Le opere (pp.328-334);

•

La fortuna (pp.334-336);

•

Testi analizzati dell’autore:

•

“La prefazione del dottor S.” da La coscienza di

Zeno (p.357);

•

“Preambolo” da La coscienza di Zeno (pp.357358);

•

“Il fumo” da La coscienza di Zeno (pp. 337-342)

•

“La salute di Augusta” da La coscienza di Zeno

(pp.361-365)

•

“La vita è sempre mortale non sopporta cure” da

La coscienza di Zeno (pp.365-367)

Le avanguardie e il Futurismo (pp.48-49)

• Filippo Tommaso Marinetti “Correzione di bozze +

desideri in velocità” (pp.111-113);

2 ore

Ungaretti e la rivoluzione metrica dell’Allegria (pp.380-384)

Testi analizzati dell’autore:

• “Pellegrinaggio” (pp.389-389);

•

“Commiato” (pp. 391-392);

•

“Soldati” (on-line);

•

“San Martino del Carso” (on-line);

•

“I fiumi” (pp.397-400)

Divina Commedia: Paradiso (tramite presentazioni in

power point curate dagli studenti e lettura e commenti dei

versi.

• Canto I;

•

Canto III;

•

Canto VI;

•

Canto XI;

•

Canto XVII;

•

Canto XXXIII ;

La Prima Prova dell’esame di stato

• La tipologia B (ripasso e approfondimento);

•

Compiti in classe ed esercitazioni domestiche su tutte le

tipologie della prima prova dell’esame di stato.

Temi programmati, da svolgere dopo il 15 maggio

• Ungaretti (parte seconda);

•

Saba;

•

Montale;

Settembre-

12 ore

gennaio

Tutto l'anno

10 ore

•

Il romanzo nel dopoguerra.

Firma degli studenti rappresentanti di classe

. Metodologie didattiche:

Lezioni frontali e interattive, lettura e analisi dei testi a casa e in classe, uso della televisione per la

visione di filmati di critici letterari sui vari autori. Ricerche di approfondimento degli alunni su

argomenti e/o analisi testuali.

4. Materiali e strumenti didattici impiegati

Per l’attività didattica si è fatto uso del testo in adozione: Letteratura letterature, di ArmelliniColombo, Zanichelli (volumi 2, 3.1 e 3.2)

A integrazione del testo sono utilizzati altri materiali messi a disposizione degli studenti tramite il

registro elettronico (didattica).

5. Criteri e strumenti di valutazione adottati

Si sono svolte per il primo periodo quattro prove scritte (due secondo le tipologie previste per la

prima prova d’esame e due con domande aperte su porzioni del programma di letteratura) e

almeno una prova per l’orale (interrogazioni di tipo tradizionale) più alcune valutazioni orali

sull’esposizione di ricerche e approfondimenti. Per il secondo periodo si sono svolte fino a questa

data 3 prove scritte (due secondo le tipologie previste per la prima prova dell’esame di stato e una

con domande aperte su porzioni di programma) e almeno una prova orale. È programmata una

simulazione di prima prova scritta per il giorno 15 maggio (comune a tutte le classi quinte) ed

eventualmente un’ulteriore prova scritta con domande aperte sugli ultimi argomenti di letteratura

italiana.

Le griglie di valutazione per la prima prova d’esame sono quelle adottate dal dipartimento di

lettere di questo istituto.

Le prove effettuate sono a disposizione della Commissione presso la segreteria

Padova 15/05/2017

Firma della docente

Liceo Scientifico Statale “ALVISE CORNARO”

35127 PADOVA - VIA RICCOBONI, 14

(049) 755.695 - 850.605 FAX: 850.605 C.F. 80021490281

Allegato A

Relazione finale del docente: Antioco Cesare Crobeddu

Disciplina: Filosofia

Classe: 5ª AA

A.S.: 2016 2017

In relazione alla programmazione disciplinare coordinata, sono stati perseguiti gli obiettivi definiti

dal Dipartimento disciplinare, rintracciabili nel QDD a disposizione della commissione.

1. SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE e progressi registrati rispetto alla situazione di

partenza

Ho conosciuto gli studenti della classe 5ª AA all’inizio di quest’anno scolastico. La

programmazione ha dovuto subire qualche rallentamento (riduzione delle ore settimanali a causa

di festività, conferenze, viaggio di istruzione ecc.), la frequenza alle lezioni è stata abbastanza

regolare.

Nel corso dell’anno una buona parte dei discenti ha evidenziato un adeguato interesse e un

positivo impegno verso la disciplina, anche se talvolta carente di partecipazione. Ma mentre questo

gruppo si è gradualmente differenziato per interesse, impegno e volontà collaborativa, alcuni altri

studenti hanno fatto fatica a mantenere un regolare e proficuo livello attentivo durante le lezioni e

ad organizzare un regolare e metodico studio domestico. Si sono prodotte quindi nella classe

condizioni di fragilità che hanno fatto emergere situazioni eterogenee di profitto. Ciononostante un

certo numero di alunni è cresciuto nella disponibilità al confronto dialettico e nell’attitudine a

problematizzare e rielaborare le conoscenze acquisite. Quasi tutta la classe ha raggiunto gli

obiettivi minimi prefissati all’inizio dell’anno scolastico, pervenendo ad un livello di profitto

globalmente più che sufficiente e in alcuni casi tra il discreto e il buono.

2. OBIETTIVI DISCIPLINARI E TRASVERSALI RAGGIUNTI

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:

Conoscenze

Conoscenza e utilizzo corretto del lessico specifico, dei concetti e delle

categorie essenziali della tradizione filosofica.

Conoscenza dei principali nodi filosofici di ogni singolo autore o corrente di

pensiero.

Dal criticismo kantiano al Neopositivismo.

Abilità

Utilizzo degli strumenti concettuali assimilati per riconoscere e impostare nuovi

problemi filosofici.

Introduzione di elementi di valutazione critica delle tematiche esaminate che

tengano conto della specificità dei problemi affrontati.

Interazione critica tra le diverse posizioni filosofiche studiate.

Affinamento della coerenza nell’esposizione, del rigore dimostrativo, della

padronanza del lessico specifico del discorso filosofico.

Competenze

Saper affrontare in modo approfondito e problematizzante la filosofia di un

autore o di una corrente filosofica.

Saper individuare affinità, similitudini e differenze nei modi con cui pensatori

differenti affrontano uno stesso problema.

Saper affrontare un testo filosofico compiendo le seguenti operazioni:

riconoscere i termini e i concetti specifici del lessico dell’autore,

individuando le idee centrali presenti nel testo;

ricostruire il percorso argomentativo dell’autore e insererire il testo letto

all’interno del suo pensiero;

saper riassumere sia in forma scritta sia orale le tesi fondamentali

presentate e saper evidenziare le eventuali questioni che si aprono ad un

contesto storico-filosofico più ampio.

Dato un problema già riconosciuto saper ricostruire autonomamente i passaggi

salienti attraverso cui questa questione si è evoluta all’interno del processo

storico.

Saper operare confronti, esprimere giudizi motivati, produrre discorsi filosofici

(in forma orale e/o scritta) utilizzando un linguaggio corretto ed appropriato, con

coerenza e chiarezza argomentativa.

Competenze trasversali raggiunte

a) Imparare a imparare

Capacità di reperire, organizzare, collegare e recuperare

informazioni da fonti diverse.

b) Competenze sociali e civiche

Capacità di osservare le regole e i patti sociali condivisi e di

contribuire alla vita della comunità.

c) Spirito

di

iniziativa

e Capacità di progettare, pianificare e stabilire priorità.

intraprendenza

Capacità di risolvere problemi e di agire in modo flessibile e

creativo.

3. CONTENUTI DISCIPLINARI, PERIODIZZAZIONE E TEMPI DI REALIZZAZIONE

I QUADRIMESTRE

Contenuti

Il criticismo kantiano.

L’Idealismo tedesco: Fichte e Schelling.

Hegel e l’Idealismo assoluto.

La Destra e la Sinistra hegeliana.

Tempi

Settembre-ottobre

Ottobre-novembre

Dicembre-gennaio

Gennaio

II QUADRIMESTRE

Febbraio

Feuerbach: critica alla religione e umanismo.

Febbraio-marzo

La riflessione filosofica ed economico-politica di Marx.

I grandi contestatori del sistema hegeliano: Schopenhauer e Marzo-aprile

Kierkegaard.

Nietzsche: il superuomo e la trasmutazione dei valori.

La Psicoanalisi di Freud.

Il Positivismo e la filosofia di Comte. (*)

Il Neopositivismo: caratteristiche generali. (*)

Aprile

Maggio

Maggio

Giugno

Per le opere dei filosofi ci si è avvalsi soprattutto dei brani più significativi presenti nella sezione

antologica dei libri di testo in adozione.

Nota: gli asterischi (*) indicano contenuti la cui trattazione sarà affrontata o completata entro la fine

dell'anno scolastico.

4. METODOLOGIE ADOTTATE E STRUMENTI UTILIZZATI

a) Lezione frontale.

b) Lettura, analisi e interpretazione di testi in riferimento ai momenti e ai pensatori più significativi

della storia della filosofia, selezionando i brani principali presenti nel libro di testo, analizzati

mediante il metodo storico-teoretico.

c) Lezione dialogata e interattiva: uso metodologico del dialogo problematizzante e di una

pedagogia della domanda e della ricerca; promozione del confronto dialettico e dell’esercizio

all’ascolto attivo.

Strumenti:

Abbagnano N., Fornero G., La ricerca del pensiero. Storia, testi e problemi della filosofia.

Dall’Illuminismo a Hegel (volume 2B), Paravia, Milano-Torino 2012.

Abbagnano N., Fornero G., La ricerca del pensiero. Storia, testi e problemi della filosofia. Da

Schopenhauer a Freud (volume 3A), Paravia, Milano-Torino 2012.

Abbagnano N., Fornero G., La ricerca del pensiero. Storia, testi e problemi della filosofia.

Dalla fenomenologia a Gadamer (volume 3B), Paravia, Milano-Torino 2012.

Brani, articoli in fotocopia tratti da opere filosofiche o riviste specialistiche; mappe concettuali,

brevi sussidi a cura dell’insegnante.

5. VALUTAZIONE E VERIFICHE

La valutazione è stata effettuata prendendo in considerazione i seguenti parametri volti a

verificare:

– la conoscenza dei contenuti fondamentali della disciplina;

– il saper organizzare le coordinate storico-teoretiche relative a determinati problemi filosofici;

– il saper confrontare e contestualizzare differenti risposte filosofiche date a problemi analoghi;

– attraverso la lettura, l’analisi di testi e documenti e la ricostruzione del lavoro interpretativo, la

capacità di appropriazione critica e di rielaborazione personale dei contenuti;

– l’attitudine discorsiva e argomentativa;

– la chiarezza espositiva e l’uso appropriato del linguaggio specifico della materia;

– la capacità di sintesi;

– la capacità di giudizio.

Ai fini della valutazione sono state effettuate le seguenti forme di verifica:

a) interrogazioni orali (almeno una per quadrimestre);

b) prove scritte con domande in genere a risposta aperta e spazio prefissato (almeno una per

quadrimestre).

Nella valutazione sono state distinte, inoltre, le seguenti due modalità:

– formativa in itinere: con funzione di feedback per il recupero e l’eventuale ristrutturazione

delle procedure didattiche;

– globale: tesa a cogliere i progressi dello studente nel processo formativo durante l’anno

scolastico, tenendo conto dei fattori via via valutati in itinere.

Nel corso del secondo quadrimestre è stata effettuata una simulazione di Terza prova della

materia, divenuta oggetto di valutazione.

Le attività di sostegno e di recupero sono state svolte nell’ambito dell’orario curricolare.

Padova, 15.05.2017

Il Docente

Prof. Antioco Cesare Crobeddu

PROGRAMMA SVOLTO di FILOSOFIA

Il Criticismo kantiano

1. Introduzione alla filosofia kantiana: vita e opere principali del filosofo.

2. Il periodo precritico in rapporto al Razionalismo e all’Empirismo moderno.

3. Introduzione al Criticismo: la Dissertazione del 1770.

4. La Critica della Ragion Pura: struttura dell’opera; i giudizi.

5. Estetica trascendentale:

– lo spazio e il tempo prima di Kant (Newton, Leibniz, Locke e

Hume) e nella concezione kantiana; il concetto di trascendentale;

il fondamento della matematica.

6. Analitica trascendentale:

– la “rivoluzione copernicana”; il fenomeno e il noumeno;

– l’intelletto e le categorie; la deduzione trascendentale delle

categorie: l’Io penso; lo schematismo trascendentale; l’Io

“legislatore della natura”.

7. Dialettica trascendentale: – l’uso kantiano del termine dialettica; la genesi delle idee della

ragione e la ragione come “facoltà dell’incondizionato”;

– la critica della metafisica come scienza: alla psicologia razionale,

alla cosmologia razionale (le quattro antinomie), alla teologia

razionale (le dimostrazioni dell’esistenza di Dio); l’agnosticismo

teoretico;

– l’uso regolativo delle idee.

8. La Critica della ragion pratica:– critica della “ragion pratica” e non della “ragion pura pratica”;

l’autonomia della legge morale e la libertà come condizione di

possibilità della vita morale;

– la massima, l’imperativo ipotetico e l’imperativo categorico (nella

sua triplice formulazione); la formalità della legge e il dovere;

– la teoria dei tre postulati pratici e il primato della ragion pratica.

9. La Critica del giudizio (cenni): – il rapporto tra la terza Critica e le due precedenti in riferimento al

dualismo fra mondo fenomenico della necessità e mondo

noumenico della libertà; la facoltà intermedia del giudizio e il

sentimento;

– il giudizio riflettente (giudizio estetico e giudizio teleologico).

Kant, La “rivoluzione copernicana” (vol. 2B, pp. 210-11).

Kant, L’io penso (vol. 2B, pp. 217-18).

Kant, I postulati della ragion pratica (vol. 2B, pp. 257-60).

J.G. Fichte

1. Introduzione all’Idealismo fichtiano: vita, opere principali, evoluzione del pensiero del filosofo.

La fedeltà a Kant e il superamento del Criticismo.

2. La Dottrina della scienza: – l’Io puro come principio assoluto;

– i tre principi: il momento della libertà, il momento della

necessità e il momento della sintesi;

– l’Idealismo etico e il primato della ragion pratica.

3. La seconda filosofia di Fichte (cenni) in riferimento alle opere: La missione dell’uomo e

Introduzione alla vita beata. Gli sviluppi del pensiero politico (cenni) in riferimento alle opere:

Discorsi alla nazione tedesca.

Fichte, «L’Io pone se stesso» (vol. 2, pp. 408-09).

F.W.J. Schelling

1. Introduzione alla filosofia schellinghiana: vita, opere principali e fasi evolutive del suo

pensiero.

2. Gli inizi fichtiani e il successivo distacco da Fichte con l’interpretazione della natura.

3. L’Assoluto e le vie della ricerca filosofica: la filosofia della Natura; la filosofia dell’Io o

Idealismo trascendentale: filosofia teoretica, filosofia pratica e idealismo estetico (concezione

e funzione filosofica dell’arte).

4. La Filosofia dell’identità (la critica di Hegel).

5. La fase teosofica e la “filosofia positiva”(cenni).

Schelling, L’assoluta identità di spirito e natura (vol. 2B, pp. 440-41).

Schelling, L’attività artistica come effettiva unità di spirito e natura (vol. 2B, pp. 444-45).

G.W.F. Hegel

1. Introduzione alla filosofia hegeliana: vita e opere principali del filosofo. Gli scritti teologici

giovanili (religione popolare e religione positiva), in particolare Lo spirito del Cristianesimo e il

suo destino: grecità, ebraismo e cristianesimo.

2. La critica agli illuministi, a Kant, ai Romantici, a Fichte e a Schelling. Il “cattivo infinito”.

3. “Il Vero è l’Intero”. I momenti del processo dialettico.

4. Finito e infinito. L’identità di Ragione e Realtà e la funzione della filosofia.

5. La Fenomenologia dello Spirito:

– le tappe dell’itinerario fenomenologico come “storia romanzata della coscienza”, dalla

certezza sensibile al Sapere Assoluto;

– i momenti della Coscienza e le figure dell’Autocoscienza (servo-padrone, stoicismo e

scetticismo, coscienza infelice); dalla Ragione al Sapere Assoluto.

6. Il Sistema:

– la struttura dialettica della realtà nel sistema hegeliano e le sezioni del sapere filosofico:

Logica, Filosofia della Natura e Filosofia dello Spirito;

– la Scienza della Logica: l’“Idea in sé”, ovvero “l’esposizione di Dio, come egli è nella sua

eterna essenza prima della creazione della natura e di uno spirito finito”;

– la dottrina dell’essere; la dottrina dell’essenza; la dottrina del concetto;

– la Filosofia della Natura e la sua necessità dialettica;

– la Filosofia dello Spirito: lo Spirito soggettivo (antropologia, fenomenologia, psicologia);

– lo Spirito oggettivo: il diritto (proprietà, contratto, diritto contro il torto), la moralità, l’eticità e

i suoi momenti (famiglia, società civile e Stato); la Storia universale;

– lo Spirito assoluto: l’Arte, la Religione e la Filosofia.

Hegel, La Fenomenologia dello spirito (vol. 2B, pp. 495-97).

Hegel, L’eticità e i suoi tre momenti (vol. 2B, pp. 540-42).

Hegel, Il cammino dello spirito verso l’affermazione della libertà (vol. 2B, pp. 542-45).

Dopo Hegel

1. La Destra e la Sinistra hegeliana.

2. Cenni su D.F. Strauss e M. Stirner.

3. L. Feuerbach: la critica all’hegelismo; l’umanesimo materialistico; il meccanismo

dell’alienazione religiosa, l’ateismo e la critica della religione.

Feuerbach, Cristianesimo e alienazione religiosa (vol. 2B, pp. 86-87).

K. Marx

1. Introduzione al pensiero marxiano: vita e opere principali del filosofo.

2. La critica alla filosofia hegeliana. La critica a Feuerbach e il concetto di “ideologia”.

3. I Manoscritti economico-filosofici del ’44: la critica degli economisti classici, la critica

dell’alienazione economica, la dialettica, il comunismo. Il concetto di alienazione in Hegel,

Feuerbach e Marx a confronto. Marx e il socialismo: la polemica con Proudhon e con il

socialismo utopistico.

4. Struttura materiale e sovrastruttura ideologica; la concezione materialistica della storia;

materialismo storico e materialismo dialettico.

5. Il Capitale: valore d’uso e valore di scambio delle merci; la teoria del valore-lavoro; il

pluslavoro e il plusvalore; l’accumulazione originaria; i punti deboli del sistema capitalistico;

la caduta tendenziale del saggio di profitto; la crisi e il crollo del capitalismo.

6. L’eliminazione della proprietà privata, dell’alienazione, della contraddizione: il comunismo

come punto d’approdo della dialettica marxiana.

Marx, Struttura e sovrastruttura (vol. 3B, pp. 139-41).

Marx, La rivoluzione comunista; Il capitale (vol. 3B, pp. 142-44; 144-47).

A. Schopenhauer

1. Introduzione al pensiero del filosofo: vita e opere principali. L’interpretazione fenomenistica

del pensiero di Kant (critica al materialismo, al realismo e all’idealismo).

2. Il mondo come volontà e rappresentazione: caratteri principali del mondo come

rappresentazione, ovvero la prospettiva della scienza; le quattro forme di necessità del

principio di ragion sufficiente che strutturano la rappresentazione.

Il mondo come volontà: la prospettiva della filosofia; il corpo come volontà resa visibile e via di

accesso al mondo come Wille zum leben; caratteri fondamentali e gradi di oggettivazione

della volontà.

3. L’analisi pessimistica della vita umana e la liberazione dal dolore. L’illusione dell’amore.

4. Le tappe della redenzione: l’arte, l’etica (la giustizia; la condanna del suicidio), la bontà (la

com-passione), l’ascesi e la noluntas. L’esito orientalistico del pessimismo di Schopenhauer.

Schopenhauer, Il mondo come volontà (vol. 3A, pp. 34-35).

Schopenhauer, La vita umana tra dolore e noia; l’ascesi (vol. 3A, pp. 35-38).

S.A. Kierkegaard

1. Introduzione al pensiero kierkegaardiano: vita e opere principali. La Kierkegaardrenaissance e l’anticipazione dell’esistenzialismo. La polemica contro l’hegelismo e

l’irriducibilità dell’individuo alla logica.

2. La centralità della categoria dell’esistenza finita del singolo; l’esistenza come possibilità.

3. Aut-Aut: lo stadio estetico e lo stadio etico.

4. Il concetto dell’angoscia e La malattia mortale: angoscia e disperazione come condizioni

ineludibili dell’esistenza umana. Il concetto di etica a confronto in Schopenhauer e in

Kierkegaard.

5. La vita religiosa: la figura di Giobbe e di Abramo; l’irriducibilità tra vita etica e vita religiosa. Il

paradosso e lo scandalo della fede nei confronti della ragione, unico approdo di salvezza per

l’uomo.

Kierkegaard, L’autentica natura della vita estetica (vol. 3B, pp. 59-61).

Kierkegaard, Lo scandalo del cristianesimo (vol. 3B, pp. 63-65).

F.W. Nietzsche

1. Introduzione al pensiero di Nietzsche: vita e opere principali. Interpretazioni della filosofia

nietzschiana: il processo di “nazificazione” e quello di “denazificazione”; fasi o periodi del suo

filosofare.

2. La fase giovanile: La nascita della tragedia; l’elemento “dionisiaco” e l’elemento “apollineo”; le

origini della decadenza della civiltà occidentale. Considerazioni inattuali: la polemica contro

lo storicismo (storia monumentale, antiquaria e critica).

3. Il periodo “illuministico”: la scienza come metodo critico storico e genealogico. La minaccia

del divenire e la critica al rimedio metafisico costruito dalla cultura occidentale.

4. La fase di Zarathustra e le sue dottrine cardine:

– la teoria della “morte di Dio”;

– la teoria del “superuomo” (Übermensch);

– la teoria della “volontà di potenza” (confronto con la “volontà” di Schopenhauer);

– la teoria dell’“eterno ritorno” (amor fati) e le differenti interpretazioni.

5. La critica della morale:

– la Genealogia della morale e il crepuscolo degli idoli etico-religiosi;

– la “morale dei signori” e la “morale degli schiavi”;

– al di là del bene e del male.

6. Il nichilismo, le sue forme e il suo superamento. Il prospettivismo.

Nietzsche, Apollineo e dionisiaco (vol. 3A, pp. 407-08).

Nietzsche, Il superuomo e la fedeltà alla terra (vol. 3A, pp. 431-32).

Nietzsche, Da “Al di là del bene e del male” (vol. 3A, pp. 432-35).

S. Freud

1. La rivoluzione psicanalitica di Freud: vita e opere principali. Dalla pratica alla teoria, dagli

studi sull’isteria alla scoperta dell’inconscio.

2. La struttura descrittiva della psiche nella prima topica. La struttura esplicativa della psiche

nella seconda topica: l’Es, l’Io, il Super-io.

3. L’interpretazione dei sogni; principali modalità del lavoro onirico: lo “spostamento”, la

“condensazione”, la “simbolizzazione”, la “dispersione”. La teoria della psicopatologia della

vita quotidiana (lapsus e atti mancati).

4. La teoria della sessualità; le fasi dello sviluppo psicosessuale del bambino. Il complesso di

Edipo.

5. La lotta tra Eros e Thanatos e il “disagio della civiltà”. Il meccanismo della sublimazione.

Freud, L’Es, ovvero la parte oscura dell’uomo (vol. 3A, pp. 482-83).

Freud, Lettura analitica di un atto mancato (vol. 3A, pp. 483-85).

Il Positivismo

1. Contesto storico, caratteristiche generali e assunti teorici fondamentali.

2. Il rapporto tra Positivismo e Illuminismo, Positivismo e Romanticismo. Il Positivismo nella

cultura moderna. Cenni sul Positivismo evoluzionistico.

3.A. Comte:

– vita e opere del fondatore del Positivismo. L’analisi comtiana della crisi

culturale, politica e morale del suo tempo;

– La legge dei tre stadi; la dottrina della scienza, ossia il metodo positivo; la

classificazione delle scienze; la sociologia: la statica sociale e la dinamica

sociale.

– L’ultima fase della filosofia comtiana: la divinizzazione della storia dell’uomo

e la religione del Positivismo.

– La concezione della storia in Hegel, Marx e Nietzsche a confronto.

Comte, Lo stadio positivo: dalle cause alle leggi (vol. 3A, pp. 184-85).

Il Neopositivismo

1. Contesto storico-culturale: il Circolo di Vienna e il suo manifesto programmatico: La

concezione scientifica del mondo.

2. Le dottrine caratteristiche e gli assunti teorici fondamentali.

Firma degli studenti rappresentanti di classe

Liceo Scientifico Statale “ALVISE CORNARO”

35127 PADOVA - VIA RICCOBONI, 14

(049) 755.695 - 850.605 FAX: 850.605 C.F. 80021490281

Allegato A

Relazione finale del docente: Antioco Cesare Crobeddu

Disciplina: Storia

Classe: 5ª AA

A.S.: 2016 2017

In relazione alla programmazione disciplinare coordinata, sono stati perseguiti gli obiettivi definiti

dal Dipartimento disciplinare, rintracciabili nel QDD a disposizione della commissione.

1. SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE e progressi registrati rispetto alla situazione di

partenza

Fin dal primo periodo del corrente anno scolastico gran parte degli studenti ha manifestato un

positivo interesse verso la disciplina e, in relazione al livello di partenza, impegnandosi con

costanza, ha raggiunto una discreta autonomia nell’organizzazione delle conoscenze e rafforzato

le capacità espositive e di collegamento causale dei fatti storici. Un altro ristretto gruppo di

studenti, invece, ha avuto un impegno scolastico e in particolare un’organizzazione dello studio a

casa discontinuo, debole o superficiale.

La programmazione disciplinare ha subito qualche rallentamento, come per filosofia, per il venir

meno di diverse ore lezione a causa di motivazioni varie.

Per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi disciplinari prefissati, comunque, quasi tutti gli

studenti sono pervenuti a risultati complessivamente accettabili e in alcuni casi buoni.

2. OBIETTIVI DISCIPLINARI E TRASVERSALI RAGGIUNTI

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:

Conoscenze Conoscere termini, parole-chiave e concetti propri del linguaggio storiografico

(p.e. crisi, progresso, continuità, struttura, trasformazione, rivoluzione,

transizione, imperialismo, totalitarismo ...).

Ricostruire un percorso interpretativo, per grandi tagli tematici, che riassuma il

percorso di evoluzione storica compreso tra la metà dell’Ottocento e la seconda

metà del Novecento.

Saper usare termini e concetti in rapporto agli specifici contesti storici (politicoAbilità

diplomatico, socio-economico, culturale ...).

Saper superare il livello descrittivo informativo della conoscenza storica per il

conseguimento di una maggiore coscienza della complessità degli avvenimenti

in cui agiscono la responsabilità e libertà umane.

Saper utilizzare modelli interpretativi diversi, per leggere ed analizzare uno

stesso percorso storico.

Saper penetrare nello spessore della realtà storica, cogliendo i problemi del

divenire umano nel suo dispiegarsi.

Competenze Saper acquisire un sempre più approfondito concetto di periodizzazione, con il

potenziamento del senso cronologico dei fatti analizzati, in forma diacronica e

sincronica.

Saper esporre in forma chiara e coerente le conoscenze storiche esaminate e

saper sviluppare un’argomentazione valutativa nei confronti dei processi storici.

Saper utilizzare modelli appropriati per inquadrare, confrontare, periodizzare

fenomeni di scala temporale e spaziale diversa.

Saper “leggere” una fonte o un testo storiografico:

riconoscendo se si tratti di una fonte diretta o indiretta;

riconoscendo le parole chiave e individuando le idee centrali presentate;

ricostruendo il percorso argomentativo dell’autore e sapendo riconoscere sia

in forma scritta che orale le tesi fondamentali presentate;

evidenziando le eventuali questioni che si aprono ad un contesto più ampio.

Competenze trasversali raggiunte

d) Imparare a imparare

Capacità di reperire, organizzare, collegare e recuperare

informazioni da fonti diverse.

e) Competenze sociali e civiche

Capacità di osservare le regole e i patti sociali condivisi e di

contribuire alla vita della comunità.

f) Spirito

di

iniziativa

e Capacità di progettare, pianificare e stabilire priorità.

intraprendenza

Capacità di risolvere problemi e di agire in modo flessibile e

creativo

3. CONTENUTI DISCIPLINARI, PERIODIZZAZIONE E TEMPI DI REALIZZAZIONE

I QUADRIMESTRE

Contenuti

L’Europa delle grandi potenze (1850-1890).

Idea di nazione e nazionalismo. Colonialismo e imperialismo.

Industrializzazione e società di massa.

L’organizzazione del movimento operaio.

La nuova espansione economica (1895-1914).

L’Italia liberale nell’età della Sinistra.

La crisi di fine secolo.

L’Europa tra due secoli.

L’Europa e il mondo alla vigilia della guerra.

L’Italia giolittiana.

La prima guerra mondiale.

L’eredità della grande guerra.

II QUADRIMESTRE

Il nuovo scenario mondiale dopo la Grande guerra.

La rivoluzione russa e la costruzione dell’Unione Sovietica.

Lo stalinismo.

Rivoluzione e controrivoluzione: il biennio rosso.

Economia e società tra gli anni Venti e gli anni Trenta.

La grande crisi.

L’età dei totalitarismi: il dopoguerra in Italia, l’avvento di Mussolini e la

costruzione dello Stato fascista.

L’ascesa al potere di Hitler e la costruzione dello Stato nazista.

L’Italia fascista.

La guerra di Spagna.

La seconda guerra mondiale.

La Resistenza.

L’Italia dopo la caduta del fascismo.

L’Italia repubblicana.

Dal miracolo economico agli “Anni di piombo”.

Il mondo diviso. (*)

Tempi

Settembre

Settembre-ottobre

Ottobre

Ottobre-novembre

Novembre-dicembre

Gennaio-febbraio

Febbraio

Febbraio-marzo

Marzo

Aprile-maggio

Maggio

Maggio-giugno

Per la lettura di fonti e di testi storiografici ci si è avvalsi prevalentemente dei documenti più

significativi presenti nella sezione antologica dei libri di testo in adozione nella classe.

Uscita didattica a Caporetto:

– visita guidata al Museo della Grande guerra e all’Ossario italiano;

– camminata su una linea di fronte con trincee.

Conferenza sul tema: “L’integrazione europea. il passato, il presente e il futuro” (prof. M. Mistri).

Nota: gli asterischi (*) indicano contenuti la cui trattazione sarà affrontata o completata entro la fine

dell'anno scolastico.

4. METODOLOGIE ADOTTATE E STRUMENTI UTILIZZATI

Per i fenomeni storici considerati fondamentali, l’itinerario si è articolato nei seguenti punti:

lezione frontale o dialogata; discussione guidata; lavori di gruppo;

studio essenziale degli avvenimenti secondo la traccia del libro di testo, previa esposizione

del racconto storico con procedimento narrativo;

incontro con i documenti, cioè con le fonti e i percorsi della storiografia per saggiare possibili

soluzioni ai quesiti avanzati in fase esplicativa o per meglio evidenziare cause e matrici

originarie degli avvenimenti oggetto di studio.

Strumenti e materiali didattici:

Manzoni M., Occhipinti F., Storia Scenari Documenti Metodi. Dalla seconda metà del

Seicento all’Ottocento (vol. 2), Einaudi Scuola, Milano 2012.

Manzoni M., Occhipinti F., Storia Scenari Documenti Metodi. Il Novecento e la storia

contemporanea (vol. 3), Einaudi Scuola, Milano 2012.

Cartografia storica e geografica presente nei libri di testo utilizzati.

Articoli, brani o altro materiale in fotocopia tratto da opere, riviste specialistiche, stampa

quotidiana o periodica; brevi sussidi a cura dell’insegnante.

Materiale audiovisivo e multimediale.

5. VALUTAZIONE E VERIFICHE

Per quanto riguarda le procedure di valutazione, si è tenuto in particolare conto:

della capacità espositiva;

della coerenza;

della capacità di collegamento;

della proprietà di linguaggio;

della capacità critica.

Le verifiche sono state finalizzate ad accertare il possesso conoscitivo, espresso con corretta

terminologia, degli eventi e dei fenomeni storici attraverso la capacità di penetrazione nello

spessore della realtà storica, cogliendo i problemi del divenire umano nel loro dispiegarsi.

Ai fini della valutazione sono state effettuate le seguenti forme di verifica:

c) interrogazioni orali;

d) prove scritte con domande a risposta aperta e spazio prefissato.

Nella valutazione sono state distinte, inoltre, le seguenti due modalità:

– formativa in itinere: con funzione di feedback per il recupero e l’eventuale ristrutturazione

delle procedure didattiche;

– globale: tesa a cogliere i progressi dello studente nel processo formativo durante l’anno

scolastico, tenendo conto dei fattori via via valutati in itinere.

Nel corso del secondo quadrimestre è stata effettuata una simulazione di Terza prova della

materia, divenuta oggetto di valutazione.

Le attività di sostegno e di recupero sono state svolte nell’ambito dell’orario curricolare.

Padova, 15.05.2017

Il Docente

Prof. Antioco Cesare Crobeddu

PROGRAMMA SVOLTO di STORIA

L’Europa delle grandi potenze (1850-1890)

1. Il difficile equilibrio europeo dopo la costituzione dell’Impero tedesco nel 1871. Il trionfo della

politica di potenza (“Machtpolitik”). La diplomazia e il sistema bismarckiano delle alleanze. Il

disegno di una grande area economico-politica tedesca nell’Europa Centrale. Il congresso di

Berlino (1878). La Triplice alleanza.

2. La politica interna di Bismarck nei confronti dei movimenti politici di massa, i cattolici (il

Kulturkampf) e i socialisti. Il “Nuovo corso” di Guglielmo II: dalla Realpolitik alla Weltpolitik,

pangermanesimo e nazional-imperialismo tedesco.

3. L’Europa tra democrazia e autoritarismo. Il nuovo nazionalismo, le istanze conservatrici e le

teorie razziste; l’antisemitismo e l’antigiudaismo (i Protocolli dei Savi anziani di Sion); il

sionismo (cenni).

4. La Francia del II Impero e la guerra contro la Prussia. La Terza Repubblica; la Comune di

Parigi; la destra nazionalista e la sinistra repubblicana. L’Affaire Dreyfus.

Imperialismo, colonialismo e società di massa

1. L’età dell’imperialismo. L’ampliamento degli imperi coloniali in Africa e in Asia nella seconda

metà dell’Ottocento. Gli interessi economici e le motivazioni politico-ideologiche.

2. Stati Uniti e Giappone: due nuove potenze mondiali.

3. 1900-14: un nuovo ciclo di espansione economica. La razionalizzazione produttiva nel sistema

di fabbrica: il “taylorismo” e il “fordismo”. I nuovi ceti medi. Caratteri fondamentali della Belle

époque.

4. La graduale crisi dello Stato liberale. La società di massa: la produzione in serie e i consumi di

massa, l’istruzione pubblica, i partiti di massa, gli eserciti di massa, i primi movimenti di

emancipazione femminile.

5. La nazionalizzazione del movimento operaio. L’organizzazione del movimento operaio in

Europa e la nascita dei partiti socialisti. La Seconda Internazionale socialista. Le origini del

pensiero sociale della Chiesa: la “Rerum Novarum” di Leone XIII.

Taylor F.W., Per un lavoro scientificamente organizzato (vol. 3, p. 28-29).

Leone XIII, Dalla Rerum Novarum (vol. 2, pp. 470-71).

L’Italia nell’età della Sinistra

1. La caduta della Destra storica e la Sinistra storica al potere: il primo governo Depretis. Il

programma di governo della Sinistra e i limiti delle sue realizzazioni. La politica del

“trasformismo”.

2. La crisi agraria e lo sviluppo industriale. La svolta protezionista di Depretis e i convergenti

interessi del “blocco agrario-industriale”. Le conseguenze sull’economia: l’accentuazione dello

squilibrio tra Nord e Sud.

3. La svolta nella politica estera italiana: la Triplice Alleanza; l’inizio dell’espansione coloniale con

il governo Depretis fino all’eccidio di Dogali.

Depretis A., La strategia del trasformismo (discorso dell’8.10.1982; vol. 2, p. 581).

L’Italia crispina e la svolta giolittiana

1. Crispi al governo: la concezione dello Stato e le funzioni della monarchia. Il movimento operaio

e le organizzazioni cattoliche.

2. Le misure del governo Crispi nei confronti delle agitazioni del movimento operaio e del Partito

socialista italiano. La guerra commerciale con la Francia.

3. La politica coloniale di espansione in Africa. Il Trattato di Uccialli.

4. Il primo ministero Giolitti: caratteri fondamentali. Lo scandalo della Banca romana.

5. La ripresa crispina della politica coloniale in Africa e la sconfitta di Adua.

6. La crisi di fine secolo: la proposta di Sonnino con l’articolo Torniamo allo Statuto. Il governo

Rudinì. I tumulti a Milano, la repressione di Bava-Beccaris.

7. Le “leggi eccezionali” di Pelloux, la reazione del Parlamento e della Corte costituzionale.

L’età giolittiana

5. Il governo Zanardelli-Giolitti dopo l’uccisione di Umberto I. La svolta liberal-democratica: il

sistema di potere giolittiano. I compiti dello Stato liberale, l’atteggiamento nei confronti dei

conflitti di classe, le iniziative di legislazione sociale.

6. Il decollo industriale, il progresso civile. Il dualismo economico: la questione meridionale.

7. Le riforme sociali e politiche attuate nel quarto ministero.

8. Gli indirizzi della politica estera: la guerra di Libia. Il movimento nazionalista italiano.

9. Socialisti e cattolici nell’età giolittiana. Il “Patto Gentiloni” e le sue conseguenze politiche.

Giolitti G., La funzione pacificatrice de governo, al di sopra delle parti (vol. 3, pp. 89-90).

Corradini E., Il nazionalismo, per la grandezza della nazione italiana (vol. 3, pp. 86-87).

La prima guerra mondiale

6. Verso la prima guerra mondiale: la prima e la seconda crisi marocchina. La prima e la seconda

guerra balcanica.

7. Le differenti premesse e cause che portarono allo scoppio della prima guerra mondiale. Cultura

e politica del nazionalismo in Europa.

8. Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea. Dalla guerra di movimento alla guerra di

posizione e d’usura. La neutralità dell’Italia. Il fronte degli interventisti e quello dei neutralisti

(l’opposizione alla guerra).

9. L’Italia con le potenze dell’Intesa: la firma del Patto di Londra. I differenti fronti di guerra e la

nuova tecnologia militare. La vita nelle trincee e le carneficine sui diversi fronti nel 1915-‘16.;

La mobilitazione totale della società e il fronte interno.

10. Il pacifismo internazionalista (cenni sui congressi di Zimmerwald e di Kienthal). Gli appelli alla

pace di Wilson e di Benedetto XV. Il genocidio del popolo armeno in Turchia (cenni).

11. Dalla guerra europea alla guerra mondiale: la svolta del 1917. La rivoluzione in Russia e

l’ingresso in guerra degli Stati Uniti. Le conseguenze militari e politiche di Caporetto.

12. L’ultimo anno di guerra. I Quattordici punti di Wilson. La pace di Brest-Litovsk. Le operazioni

militari sul fronte occidentale nel 1918 e il crollo della Germania. La crisi dell’Impero austroungarico e la vittoria dell’Italia.

13. La nuova carta d’Europa con i Trattati di pace di Parigi. I nuovi equilibri politici del mondo nel

dopoguerra. La nascita della Società delle Nazioni e le sue contraddizioni.

Audoin-Rouzeau S., Becker A., La totale disumanizzazione dello scontro (vol. 3, pp. 137-39).

Selezione di brani da: Lussu E., Un anno sull’altipiano; Remarque E.M., Niente di nuovo sul

fronte occidentale.

Wilson T.W., I Quattordici punti di Wilson (vol. 3, pp. 148-49).

La rivoluzione d’ottobre e la costruzione dell’Unione Sovietica

1. La Russia tra industrializzazione e autocrazia. La rivoluzione russa del 1905. I gruppi di

opposizione allo zar. La “domenica di sangue”. La nascita dei “soviet” e la Duma.

2. Dalla rivoluzione di febbraio al tentativo di colpo di Stato di Korniliov. Le Tesi di aprile. La

rivoluzione d’ottobre. I primi deliberati del Congresso panrusso dei soviet.

3. La chiusura dell’Assemblea costituente e la dittatura del partito unico. L’estinzione dello Stato

nella società comunista. L’uscita della Russia dalla guerra.

4. Il ruolo del Partito comunista nella costruzione dell’Unione Sovietica. La guerra civile, le forze

controrivoluzionarie interne ed esterne. Dal “comunismo di guerra” alla Nep.

5. La nascita della Terza internazionale. Da Lenin a Stalin. La contrapposizione fra «rivoluzione

permanente» e «rivoluzione in un solo Paese». La società sovietica e la dittatura stalinista. La

“collettivizzazione delle campagne” e l’industrializzazione forzata imposta da Stalin (i piani

quinquennali). Il sistema dei gulag.

Lenin N., Le tesi di aprile, tutto il potere ai lavoratori (vol. 3, pp. 175-76).

Bucharin N., «Contadini arricchitevi!» (vol. 3, pp. 181-82).

L’eredità della grande guerra

1. Il dopoguerra: un nuovo scenario mondiale dopo i trattati di pace di Parigi. Le trasformazioni

sociali e le conseguenze economiche. Le lotte operaie nel periodo del “biennio rosso”.

Rivoluzione, controrivoluzione e regimi autoritari in Europa.

2. L’Europa dei vincitori: Francia e Inghilterra; l’autonomia dell’Irlanda. L’Europa degli sconfitti:

Austria e Germania. La Repubblica di Weimar. La crisi della Rhur e la grande inflazione. Il

Piano Dawes e il Piano Young. Gli accordi di Locarno.

3. La nascita del Partito nazionalsocialista dei lavoratori tedeschi di Hitler e il putsch di Monaco.

La costituzione delle formazioni paramilitari delle SA e delle SS.

4. La crisi degli imperi coloniali (il “risveglio dei popoli”) in Medio Oriente e in Asia: rivoluzione

kemalista e nascita della Repubblica di Turchia; la penetrazione ebraica in Palestina: la

formazione del futuro Stato di Israele.

5. Imperialismo e nazionalismo in Asia. Giappone: sviluppo industriale e imperialismo. India: il

movimento nazionalista; disobbedienza civile e lotta per l’indipendenza. Cina: la nascita della

Repubblica; nazionalisti e comunisti; la lunga marcia; la lotta contro l’invasore giapponese; la

nascita della Repubblica popolare cinese.

Il dopoguerra in Italia: dallo Stato liberale all’avvento del fascismo

1. L’Italia nel 1919 e i problemi del primo dopoguerra. La conferenza di Parigi. La “vittoria

mutilata” e l’impresa di Fiume. La nascita dei Fasci di combattimento. Il partito cattolico e

quello socialista. La debolezza dei governi.

2. Il biennio rosso italiano: le agitazioni sociali, l’occupazione delle terre e delle fabbriche. La

nascita del Partito comunista d’Italia. Il fascismo agrario e lo squadrismo.

3. La fine del compromesso giolittiano, le elezioni del ‘21 e la nascita del Partito nazionale

fascista. La crisi dello Stato liberale e la marcia su Roma: i primo governo Mussolini. La

costruzione del regime: provvedimenti politici ed economici, organizzazione del consenso,

apertura al mondo cattolico.

4. Le elezioni del ‘24, il delitto Matteotti e la “secessione dell’Aventino”; il discorso di Mussolini del

3 gennaio ‘25. Le “leggi fascistissime”, il partito unico, la costruzione dello Stato corporativo

fascista, un totalitarismo imperfetto. La fascistizzazione del Paese: l’organizzazione della

società, in particolare del mondo giovanile. La ricerca del consenso: la propaganda e il

controllo dei mass-media, della scuola, della cultura. I Patti Lateranensi.

5. La politica economica e la politica sociale: il protezionismo, l’autarchia, il corporativismo, la

stabilizzazione monetaria (“quota novanta”), il programma di bonifiche e di lavori pubblici, la

“battaglia del grano”, la “battaglia demografica”. L’opposizione antifascista e l’apparato

repressivo. L’introduzione delle leggi razziali.

6. Il fascismo e la grande crisi: lo “Stato-imprenditore”. La creazione dell’IMI e dell’IRI.

7. La politica estera e l’imperialismo fascista: l’aggressione all’Etiopia; l’Asse Roma-Berlino e il

Patto Antikomintern. L’occupazione dell’Albania. Il Patto d’acciaio. Apogeo e declino del regime

fascista.

Dal Programma dei Fasci di combattimento, 1919 (vol. 3, pp. 255-56); Lussu E., Mussolini

alla Camera: il discorso del “bivacco” (vol. 3, pp. 359-60)

Cannistraro P.V., La propaganda fascista (vol. 3, pp. 341-42); Le leggi razziali (vol. 3, pp.

345-47).

Tranfaglia N., Il mito di Mussolini (vol. 3, pp. 351-52).

La «grande crisi»: economia e società negli anni Trenta

1. Gli anni dell’euforia: gli Stati Uniti negli “anni folli” prima della crisi; lo sviluppo economico, la

società dei consumi, i nuovi strumenti di comunicazione di massa. Gli anni dell’intolleranza e

della xenofobia; il caso di Sacco e Vanzetti.

2. La «grande crisi» (1929-1933): le cause strutturali, la causa scatenante e la sua rapida

diffusione. Effetti e le conseguenze della crisi in Europa.

3. Le risposte del presidente Hoover. Roosevelt e il New Deal. Il nuovo ruolo dello Stato: dal

libero mercato all’intervento dello Stato nell’economia.

4. Gli effetti della crisi in Germania e in Europa.

L’età dei totalitarismi: l’Europa e il mondo fra le due guerre

1. La Repubblica di Weimar di fronte alla crisi economica e all’instabilità politica: l’ascesa al

potere di Hitler. La costruzione dello Stato totalitario nazista. Analogie tra fascismo e nazismo.

Il controllo sulla società tra repressione e ricerca del consenso; l’uso della propaganda. Politica

economica, politica estera e spinta verso la guerra.

2. La politica culturale, il mito della razza e l’antisemitismo di Stato. La notte dei cristalli. I lager

modello estremo del totalitarismo tedesco: campi di concentramento, di lavoro e di sterminio.

3. Il contagio autoritario fascista in Europa e fuori dall’Europa (Giappone).

4. La diffidenza delle democrazie europee verso l’URSS e la politica dell’appeasement. La crisi

della sicurezza collettiva e la nascita dei fronti popolari: il Fronte popolare francese.

5. La Spagna: dalla monarchia alla Repubblica. Il Fronte popolare spagnolo. La guerra civile e

l’ascesa politica del “generalissimo” Francisco Franco. Salazar in Portogallo (cenni).

6. L’Europa verso la catastrofe: l’espansionismo hitleriano e la teoria dello spazio vitale.

Hitler A., I principi del nazionalsocialismo; dalle Leggi di Norimberga (vol. 3, pp. 356-57; 36465).

Mosse G.L., La politica antiebraica della Germania nazista (vol. 3, pp. 362-64).

La seconda guerra mondiale

1. Le origini e le responsabilità. Il Patto di non aggressione Molotov-Ribbentrop. La Blitzkrieg di

invasione e spartizione della Polonia. La “non belligeranza” dell’Italia. L’avanzata sovietica

nell’area baltica. L’attacco tedesco a Danimarca, Norvegia e Francia. La battaglia d’Inghilterra,

guerra aerea e guerra marina.

2. L’Italia in guerra: l’intervento sul fronte alpino contro la Francia. Il fallimentare progetto di una

“guerra parallela”: i Balcani, il Nord Africa e il Mediterraneo. La progressiva incrinatura del

consenso interno al fascismo.

3. L’attacco all’Unione Sovietica: l’Operazione Barbarossa. La Carta atlantica. L’aggressione

giapponese a Pearl Harbor e il coinvolgimento degli Stati Uniti.

4. Il “nuovo ordine” nei Paesi occupati: il collaborazionismo e la resistenza. La tragedia dei popoli

slavi. Il problema ebraico: le fasi progressive della persecuzione, l’emigrazione forzata, il

programma d’annientamento (“soluzione finale”) degli ebrei europei: la Shoah.

5. La svolta nel conflitto nel 1942-‘43: la “grande alleanza” e le prime sconfitte dell’Asse: la

controffensiva americana sul Pacifico, la battaglia di Stalingrado, la controffensiva angloamericana nel Nord Africa, la guerra nel Mediterraneo e nell’Atlantico.

6. Lo sbarco in Sicilia e l’invasione alleata della penisola. Il colpo di Stato di Vittorio Emanuele III:

il crollo del regime fascista. L’armistizio dell’8 settembre. L’Italia divisa: il Regno del Sud e la

Repubblica di Salò. La nascita del CLN e la lotta politica nell’Italia divisa. Togliatti e la “svolta di

Salerno”. Il complesso fenomeno della Resistenza in Italia e in Europa. Le tre guerre di C.

Pavone. Le stragi naziste in Italia e l’insurrezione partigiana.

7. Le vittorie sovietiche e lo sbarco degli alleati in Normandia (operazione Overlord). La

liberazione della Francia. La Germania invasa: la fine del Terzo Reich e della guerra in Europa.

Le bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki e la resa del Giappone.

8. Le conferenze di Casablanca, Teheran, Yalta, Potsdam e la divisione del mondo secondo

“sfere d’influenza”.

Mussolini B., Un’ora segnata dal destino (vol. 3, pp. 429-30).

Pavone C., La resistenza come guerra civile (vol. 3, pp. 448-50).

Oliva G., La violenza in Italia alla fine della guerra (vol. 3, pp. 450-52).

Hachiya M., Hiroshima, il deserto dopo la bomba (testimonianza, vol. 3, pp. 456-57).

L’Italia repubblicana

1. L’Italia dopo il fascismo: un paese sconfitto. Le forze in campo: il sistema dei Partiti. Dalla

liberazione al referendum istituzionale e alla proclamazione della Repubblica. La crisi dell’unità

antifascista. La Costituzione repubblicana.

2. Le elezioni del 1948 e la sconfitta delle sinistre. L’inizio dell’egemonia della Democrazia

Cristiana. Gli anni del centrismo: la prima legislatura. La ricostruzione economica.

3. L’approvazione del Trattato di pace di Parigi e le scelte internazionali. I problemi sul confine

orientale e la questione di Trieste. Il contrasto fra italiani e slavi.

4. Alla ricerca di nuovi equilibri politici: la seconda legislatura.

Lanaro S., La continuità tra l’Italia fascista e l’Italia repubblicana (vol. 3, pp. 760-62).

Dal miracolo economico agli anni ‘80

1. Il “miracolo economico” italiano. Le trasformazioni sociali.

2. Il governo Tambroni e gli anni del centro-sinistra: programma e riforme.

3. I movimenti di contestazione del ’68 e l’“autunno caldo”. I gruppi extraparlamentari.

4. La crisi del centro-sinistra. Il terrorismo nero e il terrorismo rosso. Il compromesso storico. Il

sequestro Moro e i governi di “solidarietà nazionale”.

5. Politica, economia e società negli anni ’70. Le difficoltà del sistema politico, la crisi economica

e le trasformazioni sociali.

Ginsborg P., Il sistema di potere della Dc (vol. 3, pp. 767-69).

La «guerra fredda»: la divisione del mondo in blocchi contrapposti

1. Le conseguenze della seconda guerra mondiale: il nuovo ordine politico-economico mondiale.

Il processo di Norimberga. L’Organizzazione delle Nazioni Unite e il nuovo ordine. Gli accordi

di Bretton Woods: il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale.

2. Gli Stati Uniti e l’Europa occidentale negli anni della ricostruzione. Il maccartismo.

3. Fine della “grande alleanza”: la guerra fredda e la divisione dell’Europa. Il piano Marshall. La

nascita della CEE e del MEC. Il Patto atlantico e il Patto di Varsavia. L’Unione Sovietica e le

“democrazie popolari”. La corsa agli armamenti. Lo zdanovismo. La Jugoslavia di Tito. Lotta al

comunismo e guerra civile in Grecia.

4. La destalinizzazione nell’Europa sovietica. La crisi polacca e la crisi ungherese. La

coesistenza pacifica. La primavera di Praga.