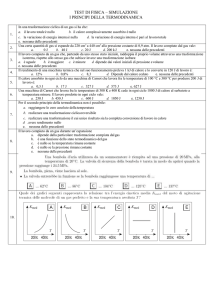

LA SPEDIZIONE

DEGLI ITALIANI IN POLONIA

NEL 1863

RICORDO STORICO

DEL

D.R. FEDERICO ALBORGHETTI

BERGAMO

DALLA TIPOGRAFIA PAGNONCELLI

1863

L’onore di giungere non che in Russia al di là del Serio e del Brembo, e che i giudici dei

compagni di Nullo ignorassero quanto ormai da tutti i giornali era stato rivelato.

Ora debbo adempiere ad una promessa.

Queste poche pagine altro scopo non hanno che di tenere vivo nel popolo quel sentimento

di ammirazione e di affetto, che è nobile ma spesso unico guiderdone a quei generosi che

si fanno martiri della causa della libertà. Ai prodi che suggellano le proprie convinzioni col

sacrificio di sé stessi, il despotismo prepara le catene ed il sepolcro: gli uomini liberi

debbono farne argomento d’onore e di emulazione a confortare la virtù dei presenti, a

preparare quella dei posteri. –

DR. FEDERICO ALBORGHETTI

I Polacchi secondo l’usanza delle altre nazioni di origine Slava hanno dato al proprio

paese il nome di Polska, vocabolo, che nella loro lingua significa pianura, e che senza

dubbio fu ad essi suggerito dalla configurazione del suolo, su cui fissarono stabile dimora.

Infatti quasi tutta la regione che costituiva un tempo la vera Polonia, prima ch’ella venisse

sbranata in diversi stati dalla violenza dei prepotenti, altro non era che una pianura

immensa, la quale si stendeva dalle spiagge del Mar Baltico fino alle rive del Dnieper nella

Volinia, ed alle vette dei monti Carpazii nella Gallizia.

Nazione numerosa e guerriera la Polonia avea saputo col tempo arricchirsi di conquiste,

ed allargare il suo dominio sopra vaste contrade al di là dei proprii confini naturali. Col re

Boleslao avea stesa la mano sulla Russia rossa, e sulla Moravia, cogli Iagelloni s’era

impadronita della Lituania, della Volinia, e della Kiovia, e vi fu un tempo che le schiere

polacche che passeggiavano temute sotto le mura di Mosca e di Smolensko, nella

Moldavia, e nella Livonia, e fin nel cuore della superba Russia! Ma il paese, che va

considerato esclusivamente la patria dei Polacchi, perché da loro soli fino agli antichissimi

tempi occupato ed abitato, è l’ampio bacino innaffiato dalla Vistola, e dagli altri fiumi

minori, che ad essa recano il tributo delle loro acque. Questo paese spartito dalla politica

senz’altra ragione, che quella della forza, senz’altro criterio, che quello della convenienza

dei vincitori, si trova attualmente segnato sulle carte geografiche coi nomi di Gallizia e

Cracovia (Polonia Austriaca) di Granducato di Posen (Polonia Prussiana) di Regno di

Polonia (Polonia Russa).

Veramente i Polacchi non hanno cessato mai di considerare siccome appartenenti alla

propria nazione le vaste provincie, che sono denominate la Lituania, la Curlandia, la

Ukraina, la Volinia, la Podlakia, ed altre parecchie, che conquistate dalle armi dei

Granduchi di Lituania, o incorporate nei dominii della Polonia, mutarono poscia e nome e

padroni e rimasero assorbite nel gigantesco impero della Russia. Ma quei territori ora

congiunti ora staccati in continua vicenda di guerre sanguinose dalla signoria della

Polonia, conservano bensì nel loro grembo degli elementi, che a questa nazione sono

legati di simpatia e di interessi a preferenza che colla Russia, ma, fatta eccezione della

casta dei nobili e dei meno antichi proprietari delle terre, che sono d’origine Polacca, la

massa delle popolazioni è di lingua, di religione, di costumi più affine, e più quindi

affezionata ai Russi.

Dopo la metà del secolo trascorso la Polonia dominava ancora sopra una superficie di 40

mila leghe quadrate di terreno, e vantava una popolazione di oltre quattordici milioni di

abitanti. Eppure aveva già perduto allora molte e floride provincie! Di tanti possedimenti, di

tanta grandezza non rimane che la memoria nelle istorie, e nell’animo dei Polacchi: la

Polonia disparve, e quasi a ludibrio ne fu conservato il nome ad una piccola zona di terra,

la quale non si estende che di 6400 leghe quadrate, e non numera quattro milioni di

abitanti. Come si è detto, il suolo della Polonia è generalmente piano, ed uniforme, e

interrotto soltanto ad intervalli da piccoli monticelli, e da modesti rialzi, i quali invece di

romperlo ne rendono più triste e melanconico il monotono aspetto. La Lituania, la

Curlandia, il centro della Polonia al pari delle vicine provincie della Russia e della Prussia

altro non presentano che interminabili pianure coperte di una sabbia bianchiccia e

profonda, e disseminate irregolarmente di striscie di terreno più elevato, e di natura

argillosa. E dove predomina l’argilla sono innumerevoli i laghi, le paludi, gli stagni, e le

torbaje, mentre il resto delle campagne coperto dalle sabbie frammiste a terriccio vegetale

è solcato dai fiumi a letto largo e poco profondo i quali facilmente straripano , permette la

coltivazione di molti cereali e piante fruttifere, e nutre poi una serie infinita di magnifiche

foreste di betulle, di larici, di pini, di quercie, che hanno sfidato i secoli.

Soltanto nel voivodato di Cracovia, e nell’ora Regno di Gallizia si levano colline e gruppi di

monti, che sono rami della grande catene dei Carpazii. Questa catena di montagne, di cui

molte pendici sono coperte da nevi perpetue, è molto estesa e complicata, e forma un

naturale baluardo, che al Sud ed all’Oriente difende la Polonia, e la divide dall’Ungheria.

La parte meridionale del territorio di Cracovia, e del Regno di Gallizia assume un aspetto

pittoresco per la forma delle montagne tagliate bizzarramente a creste e bastioni, mentre

da Cracovia a Lemberg corre una larga striscia di terra sabbionoso vestita di selve di pini,

e da Lemberg fino alle sponde del Niemen verso levante si protende un altipiano ripieno di

laghi e di paludi.

Un paese tutto piano, ricco a dismisura di acque stagnanti, di torbaje impregnate dagli

scoli delle frequenti pioggie, e di umide e tetre foreste, aperto ai venti nebbiosi, che

spirano da occidente e da tramontana dal Mar Baltico, ed a quelli gelati, che soffiano

dall’interno della Russia attraversando i gioghi nevosi dei monti Urali, chiuso alle aure

calde del mezzo-giorno che si rompono nella catena dei Carpazii, debbe avere, come ha

fatto, un clima freddo, ed umido e malsano soprattutto per gli stranieri. A Cracovia, a

Lemberg, ed a Varsavia non è raro, che nel lungo inverno il termometro di Reaumur

discenda a venti gradi al di sotto del gelo, e nei paesi polacchi in complesso la rigida

stagione è quale si trova nel centro della Svezia e sulle spiaggie australi della penisola

Scandinava, regioni che sono quasi a cinquecento miglia più alte verso il polo boreale. Del

resto il clima della Polonia è variabilissimo, perché la sua atmosfera è liberamente

dominata dai venti: talvolta tutti i suoi fiumi si mantengono gelati dalla fine di Ottobre fino a

quella del Marzo successivo, tal altra invece si ha nei mesi di Gennajo e Febbrajo una

specie di primavera, che fa sbocciare parecchi fiori, ed erompere a sciami le api dai loro

alveari. Nell’anno 1654 nelle campagne circostanti a Cracovia un gelo improvviso

distrusse in una notte tutti i grani già vicini a maturanza. Era il giorno di Pentecoste.

Le impure esalazioni, che si innalzano dalle paludi, dalle torbaje, e dalle dense boscaglie,

le frequenti ed abbondanti pioggie, che apporta il vento d’Occidente, la qualità istessa

delle acque dei laghi e dei fiumi, che qualche volta si tingono per cause ignote di colore

rossiccio, o verdastro-scuro, sono causa di inevitabili malattie non tanto ai Polacchi, che vi

sono abituati, quanto ai forestieri. Parecchie sorgenti, che scaturiscono al piede dei monti

Carpazii generano la deformità del gozzo.

La feracità del suolo è di gran lunga maggiore nei pingui terreni della Ukraina e della

Lituania, che nelle provincie della Polonia propriamente dette. Tuttavia nelle campagne

principalmente di Cracovia, di Sandomir, della Gallizia bassa, e del Posen orientale

crescono rigogliosi ogni sorta di grani del frumento fino al miglio, e se la distribuzione della

proprietà fosse meglio sistemata, molti distretti polacchi, che per mancanza di coltivatori

sono lasciati a selva, vedrebbero prosperare copiose le messi e le piantagioni fruttifere.

Ma i ricchi proprietarii possessori di immense estensioni di terre sono costretti a lasciarne

gran parte incolta, perché i contadini liberi preferiscono di stabilirsi nei possedimenti della

corona. D’onde avviene che in quasi tutte le provincie grandi spazii sono occupati dalle

foreste, o dai maresi, e la fertilità dei campi rimane inutile per la scarsità delle braccia.

Maestosi ammassi di larici e di betulle adornano i boschi dei monti della Gallizua, altri di

pini vestono a grandi tratti le campagne sabbionose; lungo le sponde del Niemen, della

Narew, della Pilica, e d’altri fiumi affluenti della Vistola si ammirano tigli giganteschi: boschi

di quercie secolari, di olmi e di frassini ammantano a larghe zone le pianure della Mazovia,

di Sandomir, di Rawa. Nei recessi ospitali di tante selve sono divenuti rari i cervi ed i daini

per la voracità dei lupi e dei ghiottoni voracissimi, che vi abbondano a torme; ma trovano

modo di moltiplicarsi le volpi, le linci, i cinghiali. I conigli ed i castori, i quali fabbricano le

loro dighe stupende lungo le solitarie correnti della Lituania meridionale.

Altri abitatori delle foreste e delle campagne polacche sono tra i volatili l’aquila, il falcone,

la gru, la pernice la quaglia, lo stornello, ed un piccolo augellino, che viene denominato la

gallina della neve, perché non si lascia vedere che nel fitto inverno; tra i quadrupedi che

vanno errando liberi tra le solitudini, va distinto l’orso, ed una specie di vacca selvatica,

che molti vollero confondere col bisonte armato di corna e di crineira.

Il popolo schiettamente polacco è di origine Slava, e la storia de’suoi padri si confonde nei

tempi antichissimi con quella di tribù innumerevoli di razza Scita o Sarmata, le quali

eternamente in guerra tra loro, o coi proprii vicini, si disputarono per dei secoli le deserte

lande del Settentrione dell’Europa. Come accadde a molte altre nazioni, anche i Polacchi

di trovarono qualche volta soverchiati dalla prepotenza di popoli conquistatori, i quali

rimasero sullo stesso suolo con loro, si confusero insieme, e diedero origine alla

disuguaglianza delle caste. I nobili, i contadini liberi, i servi della gleba rappresentano

ancora nella Polonia, come in altri paesi del Nord, la miscela di popolazioni tutte nate sulla

medesima terra, e rivelano il segreto di quelle continue e sanguinose convulsioni, che non

cessarono di agitarli per serie di anni lunghissima. Il colorito meno bruno, i lineamenti più

regolari, il suono istesso dei nomi della massima parte dei nobili Polacchi fanno dubitare,

ch’essi discendano da colonie di guerrieri innestatisi per violenza in seno alla schiatta

indigena.

Generalmente i Polacchi hanno un tipo caratteristico di statura alta, di complessione

robusta, di colorito vivacce e traente al bruno. Se il loro aspetto è marziale, la fisonomia è

però benevola ed aperta. Rari sono tra loro gli occhi cerulei e le capigliature bionde o

castane; hanno l’apice del naso alquanto rilevato al’insù e saliente l’osso zigomatico. E a

differenza d’ogni altra nazione d’Europa hanno il collo corto e grosso. Gli uomini d’ogni

condizione portano i mustacchi. Celebre poi nel settentrione è la bellezza delle loro donne,

che hanno leggiadria di forme e freschezza di colorito assai più che non le Russe o le

Tedesche, e di queste sanno rendersi rivali invidiate per la gentilezza squisita delle

maniere e per la vivacità amabilissima de conversare.

Ma il naturale vigore fisico dei Polacchi, che sarebbe molto favorito anche dalla

educazione e dalle costumanze nazionali, è sgraziatamente ficcato dalla ricorrenza di

parecchie malattie, che a loro sono famigliari in confronto dei popoli vicini. Sia effetto

dell’aria corrotta dai numerosi e vasti pantani o delle acque potabili poco salubri, o delle

sudicie abitudini della gente minuta, che vive stipata in miserabili tugurii insieme cogli

animali ed in mezzo al letame, egli è certo che in Polonia dominano morbi contagiosi e

maligni, che si conoscono appena nei paesi limitrofi e situati nelle medesime od in peggiori

condizioni di suolo e di clima. Molte malattie comuni ai Russi ed ai Polacchi sono per

questi assai più contagiose e micidiali che non per quelli.

I guasti maggiori nella popolazione polacca sono prodotti dal vajuolo e dalla sifilide. I

contadini, che di regola non si lavano mai la pelle del corpo, e stanno rinchiusi per lunghi

mesi, e mangiano e dormono entro capanne riscaldate dall’alito dei loro bestiami, non si

danno il minimo pensiero di preservarsi dal contagio del vajuolo, ed affrontano quella

terribile malattia colla medesima trascuratezza, che sogliono i Turchi contro la peste. Allo

scoppiare della epidemia non precauzioni, non medici, non medicine: misti alla rinfusa

malati e sani nelle stesse stalle lasciano che il flagello si porti via sei o sette sopra dieci

delle persone colpite, e abbandoni le altre sfigurate in modo orribile. Con eguale

indifferenza permettono alla sifilide di serpeggiare in seno alle famiglie. Per conseguenza

in niun altro paese d’Europa o incontrano tante persone cieche per vajuolo e senza naso

per la sifilide, quanto in Polonia.

Ma un’affezione morbosa tutta speciale o del paese o della schiatta dei Polacchi, il vero

flagello indigeno e quasi esclusivo della loro famiglia è la così detta Plica, per la quale un

umore acre, vischioso e puzzolento trasuda dalla testa, gonfia i capelli, li raggruppa, li

spacca e li impasta insieme, li fa nido di miriadi di schifosi insetti, poi in capo ad un periodo

più o meno lungo, più o meno doloroso, e talvolta pericolosissimo alla vita, libera

l’ammalato lasciandolo calvo per parecchie settimana. Talvolta essa attacca anche le

unghie delle mani e dei piedi.

Codesta pericolosa e ributtante malattia non risparmia né età né sesso, e sebbene si

attenga specialmente alle classi più miserabili dei contadini e dei braccianti, osa di

frequente aprirsi il passo fin entro le famiglie delle persone agiate, e dei superbi signori

della contrada. Essa è contagiosa, si comunica con somma facilità dall’uno all’altro

individuo anche per semplice contatto della pelle o delle vestimenta; qualche volta i

bambini la portano seco nascendo. Gli stranieri che si trattengono in Polonia, non sono

certi di andarne immuni, e non di rado avviene che gli stessi animali coperti di pelo ne

siano attaccati.

I nobili Polacchi non escono quasi mai dai loro palazzi se non in cocchio od a cavallo, e

pur troppo non hanno fin ad ora saputo spogliarsi di quel contegno fiero e disdegnoso, con

cui furono avvezzi a riguardare le altre classi della popolazione, e che fu probabilmente la

causa principale della loro servitù comune sotto gli stranieri. I contadini non potevano

nudrire né simpatia né affetto verso padroni altieri, cui quasi non conoscevano che di

nome, e che lontani dalle loro terre se ne stavano del continuo ad impinguare accidiosi, o

sfoggiare del lusso nelle città. Se parecchie migliaia di nobili e di ricchi possidenti

conservarono un odio tanto implacabile contro il Russo oppressore, quanto era profondo

l’amore della propria libertà ed all’indipendenza nazionale, i milioni condannati a sudare

sulla gleba cercavano indarno una differenza molto sensibile tra un padrone compaesano

ed un padrone forastiero. Se a tenerli divisi dai Russi non fossero rimasti argini

insuperabili la religione e la lingua, i contadini Polacchi avrebbero ripetuto più spesso lo

stolido errore di prestare il proprio braccio alla infame politica dell’Austria e della Russia.

Lo squallore, la miseria, la ignoranza, il sudiciume delle infime classi della popolazione

polacca fanno un triste riscontro alla opulenza, alla civiltà, ed ai nobili sentimenti della

classe aristocratica. Tali disuguaglianze, giova sperarlo, si vanno cancellando nei punti più

risentiti colle lotte sanguinose, che in nome della patria adunano sotto la stessa bandiera il

nobile ed il plebeo: la necessità impone ai signori polacchi di accostarsi e stendere la

mano ai contadini: speriamo che il loro sangue versato insieme per la causa della libertà

sia fecondo di più cordiale fratellanza tra i figli dello stesso paese, e gli eroici difensori

dello stesso principio.

I Polacchi sono di religione cattolica, e nel culto e nelle pratiche di tale credenza si

abbandonano ad un fervore, e a delle superstizioni che li rendono distinti dalle altre

popolazioni Nordiche. Sobrii, pazienti, frugali, indurati agli stenti ed alle fatiche essi

posseggono al pari delle altre schiatte slave quel coraggio passivo, che sa piuttosto

attendere con intrepidezza il pericolo, che affrontato con audacia; nelle prove più ardue,

nelle convinzioni più dilicate spingono la fermezza fino alla ostinazione ed alla immobilità.

Al pari di tutte le altre genti del Settentrione il loro vizio capitale è la ubriachezza, e per loro

sciagura fra tutte le bevande spiritose prediligono l’acquavite. Questa, come l’oppio pei

Chinesi, è il veleno del popolo polacco, poiché abitualmente ne tracanna una quantità

enorme.

La lingua Polacca tutta suoni fischianti è sorella della russa, della boema e delle wenda, e

noi avvezzi agli idiomi dolci e sonori germogliati dal greco e dal latino ci sentiamo

rabbrividire all’aspetto di quelle parole irte di consonanti accumulate intorno ad una

solitaria vocale. Tuttavia in bocca dei Polacchi educati e delle signore soprattutto, quella

lingua di raddolcisce e diviene graziosa, perché ad ogni tratto tra le consonanti

s’interpongono delle mute, che elidono le asprezza e modificano l’armonia del discorso.

Egli è con tale artificio che divengono pronunciabili moltissime parole polacche, le quali

vedute scritte minacciano le convulsioni ai muscoli della bocca.

La Russia, la Prussia e l’Austria, che in forza degli iniqui trattati del 1813 hanno potuto

spartirsi da buone amiche i brani della Polonia, esaurirono le risorse della politica per

snaturare quelle carpite provincie, e per assimilarle ai loro Stati. Tutti gli espedienti, tutte le

arti, tutte le perfidie si spuntarono contro la tenacità di quello spirito nazionale, cui la

natura sa conservare palese o latente nelle fibre di un popolo, quando essa lo ha creato

per vivere distinto e libero nel consorzio delle nazioni. Lo smembramento della Polonia fu

un delitto: coloro che osarono di farsene colpevoli e l’Europa che lo ha lasciato compiere,

non tardarono a sentirne le amare conseguenze. La Polonia è lo spettro di Banco, che

minaccia da quarant’anni la pace del nostro Continente.

I

L’Italia e la Polonia, nobili e sventurate nazioni eredi entrambe di una splendida rinomanza

nella storia del passato, e vittime entrambe di prepotenza di oppressori, come posseggono

incontestabile il diritto alla propria indipendenza, così hanno perduta mai una occasione di

far comprendere all’Europa, che non si rassegnavano a morire. Ma per loro sciagura

quando levavano la voce a domandare giustiza, o quando disperate tentavano di

rivendicare colle rivoluzioni la propria libertà, non potevano opporre che la storia e la

geografia a nemici, che possedevano baionette e cannoni.

E però risultato della lotta ineguale era sempre una nuova stretta di ceppi alle vittime

cadute, e la diplomazia ne’ suoi pensamenti d’ordine superiore ravvisava un male assai

più grave nel disturbo, che l’Italia e la Polonia recavano colle loro pretese alla pace del

Continente, che on nella violenza iniqua, colla quale codeste pretese venivano soffocate; e

posta quindi tra la forza ed il diritto la sentenza savissima, che dei due mali conveniva

scegliere il minore, traeva dal grembo dei Congressi la legge leonina dei trattati, che

sancivano allo spogliatore il godimento della preda.

Allora che l’Austria faceva scannare a fiorini contanti i nobili Galliziani in Lamberga e

Tarnow, e la Russia massacrava le disperse reliquie della insurrezione di Varsavia

popolando di patiboli le misere provincie a lei gettate fra gli artigli dai trattati del 1815,

l’Italia rispondeva ai gemiti della Polonia scuotendo per un istante la catena sul viso ai

proprii tiranni, od inviando qualche esule a pugnare da prode accanto ai prodi nipoti di

Kosciutsko. E quando in Italia il governo dell’Austria, e gli altri minori, che a lei facevano

da satelliti, non sapevano sostenersi con argomenti migliori, che non fossero quelli del

boia e del Santo Offizio, e i popoli per disperazione davan di piglio qua e colà alle armi, i

generosi figli della Polonia raminghi per l’Europa accorrevano a combattere sotto il vessillo

della libertà.

Ma gli sforzi magnanimi poco intesi e peggio assecondati dalle inconscie moltitudini,

maledetti dai ministri dell’altare, che avrebbero dovuto benedirli, avversati dalla

diplomazia, che ostentava tutte le sue tenerezze pei trattati e per la pace dell’Europa,

sorpresi e sopraffatti dalla forza prepotente erano spenti nel sangue prima che nati. Sulle

rive della Vistola, come su quelle più ridenti del Po e del Garigliano, a Varsavia e

Cracovia, come a Milano, a Torino, ed a Napoli la stessa mano di ferro iugulava il diritto, e

lo straniero con beffardo sorriso di compassione salutava l’Italia e la Polonia siccome terre

di morti. Fatua frase di ipocrita poesia, che bruciava incenso ad una politica egoista, nel

mentre questa era pur costretta a guardare con una selva di baionette i temuti cimiteri, e

tremava ad ogni sospiro di vento, che agitasse le ossa di coloro, ch’essa per ischerno

chiamava scheletri di popoli illustri.

L’Italia più fortunata si trovò nel 1859 pronta ed unanime all’appello di guerra, che partiva

dal Piemonte e dalla Francia. Un Principe soldato, una mente eccezionale, eserciti

agguerriti, duci maturati alla scuola delle battaglie, popolazioni entusiaste, connubio fatale

di valore, di senno, di eventi favorevoli poterono compiere il grande miracolo della

indipendenza italica. L’Europa attonita spettatrice di una tempesta, che non aveva

preveduta, vide come splendide fantasmagorie duegentomila Francesi con centomila

Italiani numerare colle battaglie le vittorie contro l’Austria, la sapienza politica di un uomo

trionfare di ostacoli creduti insuperabili, il genio eroico di un altro atterrare con un pugno di

volontari in quattro mesi un Regno, ventidue milioni d’Italiani stringersi con impeto

irresistibile intorno ad un Principe solo, e questo Principe assidersi benedetto e temuto

sulle reliquie di cinque troni atterrati dal popolo.

I fatti si erano compiuti colla rapidità del pensiero; l’Europa legale si trovò sbalordita

innanzi al dilemma di rassegnarsi a subirli, o di combatterli. Discordie negli intendimenti,

impacciata nella sorpresa, spaventata dal dubbio di una guerra senza fine, essa trovò

questa volta, che il male minore era quello di lasciar compiere all’Italia il suo destino; o

meglio forse, dissimulò i livori, e riconobbe il Regno d’Italia. Però le riserve e le restrizioni

tradivano il dispetto.

E per vero i tristi frutti dell’invidia degli stranieri, della rabbia del dispotismo, e della

corruzione seminata a larga mano dai tirannelli nostrani non tardavano a maturare, Roma,

chiusa ai voti dell’Italia dalle baionette francesi, divenne officina d’intrighi e nido di

sfacciata reazione contro il nuovo regno; Malta, Trieste, Venezia, Marsiglia, focolari

impuniti di cospirazioni, che non rifuggono di prezzolare assassini razzolati in ogni trivio

d’Europa; le provincie napoletane, campo designato alle imprese nefande di masnade

d’avventurieri, che colla croce in una mano e col pugnale nell’altra rubano ed ammazzano

invocando i Borboni e la Santa Sede.

In mezzo a tanti mali, che non tormentano l’adolescenza, quale compito rimane al Regno

d’Italia per raggiungere la pienezza della vita? Ecco l’arduo problema, intorno al quale si

affatica e viene a scindersi in due diverse correnti d’opinioni la gran massa della nazione.

A noi non fa d’uopo, dicono gli uni, che d’una prudenza pertinace a conservare quanto

abbiamo conquistato, e d’uno sforzo incessante per apparecchiarci a conseguire la

completa indipendenza. Unico quindi debb’essere e perseverante lo studio del governo

nazionale ad appianare la via, sbarazzarne gli ostacoli, a cementare la coesione delle

diverse parti del Regno, e ciò non potrà ottenersi che adoperando l’autorità della legge e

gli argomenti della forza là soltanto, dove falliscano tutte le probabilità della conciliazione.

Conteniamoci col potente e permaloso alleato in quel riserbo dignitoso che sia egualmente

lontano dalla umiliazione, e dalla arroganza: adagiamoci senza rumore e senza iattanza

nel consorzio delle potenze: non urtiamo di fronte le ardue questioni, che agitano l’Europa,

ma seguiamole con pacata attenzione, onde cogliere il destro di porvi la mano, e trarne

profitto: abbandoniamo in una parola, le sembianze ed il contegno della rivoluzione

serbandone intemerati i frutti e la fede.

Questi i principii, che informano la politica, queste le idee, colle quali si regge il governo;

idee e principii, innanzi ai quali molte prove fallirono, molte intelligenze vennero meno,

molte riputazioni fecero naufragio. Poiché dall’un lato vi sono le moltitudini che avvezze ai

miracoli dell’audacia e della forza, non sanno acconciarsi alla prudenza; dall’altro abbonda

l’elemento giovane inebriato dalla fortuna, a cui sembra egualmente possibile che

conveniente il troncare tutte le difficoltà con un colpo di sciabola. A questo elemento altri

argomenti non mancano per confutare la politica del governo nazionale. E a lui sorto dalla

rivoluzione vanno gridando, che triste ed umiliante confessione d’impotenza è il rinnegare

la propria origine, ed i porprii principii, che invocando oggi la legalità vale quanto il

rinunciare al possesso di Roma e di Venezia, vale quanto sconfessare il diritto che si

aveva di strappare la Toscana al Granduca, l’’Emilia ai Duchi ed al Papa, Napoli e Sicilia

ai Borboni; che una volta ferma la massima di tenere quello che si ha, non si sarebbe mai

fatta l’Italia com’è al presente, e non la si compierà mai quale debb’essere; che come sono

solidali tra di loro i despoti, così solidali debbono essere tra loro i popoli; che infine l’Italia

non potrà né consolidarsi né progredire alla sua meta se non coi mezzi audaci che la

rivoluzione insegna, e che valsero l’annessione delle Marche e dell’Umbria come quella di

Napoli e Sicilia.

Così colla mente fissa all’unico scopo di raggiungere la piena indipendenza della patria, si

dissente e si discute sui modi, e sulla via da tenersi. Di là i trabalzi, che a non lunghi

intervalli minacciarono di far crollare la giovane monarchia di Vittorio Emanuele; di là il non

sempre sincero, ma sempre vivo agitarsi dei partiti, che in nome della patria intendono gli

uni a spingersi troppo innanzi, gli altri a moderare più forse che non convenga. Solite

vicende della società umana, perché il coraggio e la prudenza sono due virtù, che stanno

agli estremi di una lunga catena, della quale un capo tocca la viltà, l’altro la follia.

Ma quando il grido della Polonia, che s’impegnava in un duello all’ultimo sangue contro il

colosso Moscovita, risuonò in tutta Europa siccome l’appello della vittima alle prese col

carnefice, in Italia si risvegliò colla simpatia un sentimento di dovere, perché qui v’era tutto

un esercito di gioventù coraggiosa a cui pesava sull’anima siccome un delitto un giorno di

tregue, e non obliava che sussistevano debiti di sangue da pagare all’eroica Polonia. In

fatto nel lungo e procelloso periodo di trasformazione politica della nostra patria noi

abbiamo trovato costantemente al fianco dei nostri soldati i figli generosi della Polonia, e li

abbiamo veduti combattere per la nostra indipendenza con quella lealtà e con quel valore,

che sono tradizionali in un popolo altrettanto prode quanto infelice.

Non era in questo paese che si potevano mettere in oblio i servigi che avevano reso, e le

ingiustizie che avevano patite i Polacchi fratelli d’armi coi nostri soldati. A.S. Fermo, a

Varese, a Marsala, a Palermo, a S. Maria, al Volturno, e più tardi nelle sanguinose fazioni

contro i briganti degli Abruzzi e della Basilicata non avevano diviso pericoli e glorie coi

nostri combattenti, e non ci avevano pagata a prezzo di sangue la ospitalità loro

accordata? Eppure l’Italia officiale, in un momento di colpevole egoismo scordando quanto

doveva agli ospiti innocenti, li aveva rimunerati cacciandoli dalla scuola di Cuneo, e li

aveva sacrificati ad un equivoco sorriso implorato dalla Francia alla Russia per puntellare il

Ministro Rattazzi.

Era dunque naturale che nel mentre la diplomazia d’Europa s’occupava con inusitata

solennità della questione polacca, ed in Francis, in Inghilterra, in Isvezia, in Italia, in

Ispagna colla stampa e colle adunanze popolari si propugnava la causa della Polonia,

sorgesse nell’animo alla gioventù più intrepida il desiderio di portare sulla Vistola un

soccorso più efficace, che non quello delle note diplomatiche, e dei voti di simpatia.

II

Francesco Nullo uno de’ più valenti ed arrischiati fra quei volontarii Italiani, che nel 1848 in

poi nonn mancarono mai ad una impresa, che si facesse in nome della libertà e della

indipendenza nazionale, era allora in Bergamo sdegnoso ed insofferente quanti altri mai

degli indugi, ai quali si trova incatenata la politica del nostro paese.

Non educato alle discipline militari, ma pieno dell’istinto della guerra, non potente

d’ingegno, ma infiammato da sentimenti generosi, ed intrepido come un cavaliere del

Medio Evo, Nullo non possedeva che quelle poche e maschie idee politiche, che non

vacillano innanzi ai sacrificii, e queste idee avea nell’animo salde come il suo cuore nei

cimenti, come il suo braccio nella pugna. Splendido tipo di quelle individualità eccezionali.

Che a guisa del fulmine non appajono se non quando l’atmosfera è profondamente

commossa dalla tempesta, egli non sapeva contenersi alle tranquille abitudini della vita

casalinga, dalle quali la rivoluzione lo aveva evocato. Impeto generoso di amor patrio lo

aveva balzato ancora giovinetto nelle commozioni politiche, e l’indole sua ardita e

sprezzatrice dei pericoli s’era ingagliardita in continue prove quasi sempre assecondate

dalla fortuna. Poiché semplice soldato nei primi moti del 1848, poi ufficiale dei volontarii

nelle ultime fazioni di quell’epoca disastrosa, quindi capitano sotto fli ordini di Garibaldi nel

1859, s’era acquistato il grado di maggiore, poi di tenete colonnello nell’esercito

meridionale, nelle cui file aveva combattuto da Marsala a Capua. La sua valentia

personale lo aveva fatto distinguere fra quegli audacissimi. Più tardi il suo nome fu ripetuto

nell’infausti episodio di Sarnico, e nella sciagurata tragedia di Aspromonte.

Non è dunque a fare le meraviglie se un uomo della tempera di Nullo commosso dalla

notizia degli avvenimenti, che succedevano nella Polonia, e convinto che pugnando per la

causa d’una nazione oppressa si pugnava per la causa d’Italia, siasi indotto a dare a suo

modo a quell’eroica nazione una testimonianza d’affetto e di gratitudine. Mentre altri le

prodigava più facili e più abbondanti colle poesie, colle concioni, coi voti di di simpatia,

colla borsa, egli pensò a raccogliersi intorno un drappello di amici animosi al par di lui, e di

portare ai Polacchi l’ajuto più efficace della spada.

Entrato in questo divisamento e fattane confidenza coll’amico Luigi Caroli si accinsero

insieme a maturarne prontamente la esecuzione. I primi chiamati a parte del segreto

furono il D.r legale Emanuele Maironi, ed il D.r fisico B……. P….., questi già Medico di

Reggimento nell’esercito meridionale, quegli Capitano nell’esercito istesso. In seguito

s’aggiunsero Mazzoleni Paolo, Marchetti Elia, Sacchi Ajace, Venanzio Alessandro,

Cristofori Giacomo, Arcangeli Febo, Testa Luigi, Giupponi Ambrogio, Pattelli Settimio,

Dillani, Isnenghi, Bellotti, Maggi e Calderini tutti di Bergamo, e tutti già sperimentati per

animo risoluto, e per valore non equivoco nei rischi della guerra. Correva il mese d’Aprile.

Ma alla difficilissima impresa di guadagnare a sì enorme distanza i confini della Polonia, e

di annodare qualche filo di corrispondenza con taluno dei capi di quella insurrezione,

perché fosse designato il posto alla schiera degli Italiani, molti e gravi ostacoli si

affacciavano. La via più breve, ma la più repugnante a tutti per giungere al territorio

polacco era quella di attraversare Venezia, e la lunga linea delle provincie austriache da

mezzodì a settentrione per Trieste, Vienna, e Cracovia. Ma come tenere celato il disegno

fino a che, non si fosse d’un gran tratto inoltrati al di là della frontiera del Mincio vigilata

dagli occhi d’Argo del governo Austriaco? Come trovar modo di scivolare inosservati in

mezzo alla rete della gelosissima polizia austriaca trattandosi di individui noti i più, e Nullo

segnatamente, siccome arditissimo fra quei volontarii Italiani, che dal 1848 in poi s’erano

levati contro l’Austria e l’avevano combattuta senza posa fino al 1859?

Un altro incidente sopravveniva a far vacillare l’ardimentoso progetto. Un compagno d’armi

di Nullo, ed amicissimo suo, il Maggiore Francesco Cucchi, recatosi poco tempo innanzi a

Caprera presso il Generale Garibaldi aveva con esso fatto cenno di ciò che a Bergamo si

aveva in animo di tentare per la causa polacca. Ma con sorpresa avea udito che l’illustre

veterano della libertà non vedrebbe di buon occhio una simile impresa, poiché gli pareva

che scarso e forse non gradito ajuto avrebbe recato alla nazione dei Polacchi, ed era suo

desiderio che giovani intrepidi, come Nullo ed i suoi compagni, serbassero per l’Italia le

ultime prove del loro valore.

Più tardi, e quando il drappello dei fidi amici s’era già molto infervorato nel proposito di

avventurarsi nella impresa, Nullo, che al generale Garibaldi si teneva legati di una

devozione tutta speciale, non sapeva determinarsi a partire senza un consiglio, od almeno

una parola di conforto del suo maestro sui campi di battaglia, e quindi a lui scriveva da

Bergamo espressamente aprendogli l’animo suo. Ma la lettera pervenuta, e trattenuta in

altre mani, non si ebbe risposta. Laonde Nullo o stizzito di un contegno, che credeva di

trovar ben diverso, e che gli riusciva molto strano, o più probabilmente venuto in sospetto,

che non senza motivo il generale Garibaldi affettasse il silenzio, vinse ogni esitazione, e

decise di partire.

Tutto dunque apparve, e si credette appianato innanzi ad animi infiammati da un’idea

generosa e fermamente deliberati. Di danari non fu più oltre questione dappoiché Nullo, e

pochi altri ne aveano del proprio, e per chi non ne aveva provvide largamente la pingue

borsa di un amico. Poco prima della partenza venne a congiungersi coi Bergamaschi un

Cattaneo del Cantone Ticino. Era questi un abile bersagliere vago di liberali imprese, e di

questa più d’ogni altra: pochi mesi addietro avea lasciata l’America, dove teneva il grado di

uffiziale sotto gli ordini del generale Frèmont.

Fu stabilito: si cercherebbe di guadagnare la frontiera di Polonia per la via dell’Austria; la

Città di Cracovia punto di convegno per tutti e pel primo di Maggio; si partirebbe da

Bergamo sulla fine di Aprile con regolari passaporti sotto pretesto di traffici, o di diporto;

divisa la compagnia in piccoli drappelli fino a Cracovia; ogni drappello formato di non oltre

ai quattro individui; Nullo preverrebbe la comitiva a Cracovia.

Dovevano essere in numero di 20; ma due vennero trattenuti da circostanze di famiglia.

Primi a staccarsi da Bergamo furono, dopo Nullo, Pattelli, Marchetti, Venanzio, e Giupponi.

Ultimi Caroli, Maironi, Sacchi, e Cattaneo.

Pervenuti a Peschiera, dove l’Austria fa villanamente spiare e frugacchiare sulla persona

d’ogni viaggiatore nel dubbio, che questi sia lì per introdurre ne’ felicissimi dominii la

rivoluzione involta in un portafogli, o cucita nella suola delle scarpe, subirono il solito

interrogatorio del guarda-confine, ma furono senz’altro lasciati passar oltre.

Soltanto per Luigi Caroli, e per Nullo la cosa non passò liscia, come per gli altri. Caroli

parve al caporale austriaco una figura malintenzionata; aveva due occhi irrequieti che

mettevano dei fondati sospetti sul conto suo; dovette quindi lasciarsi tirare entro uno

stanzino, spogliarsi di tutti gli abiti fino alla camicia, e farsi palpare anche le carni per

convincere quello zelante funzionario, che sotto la pelle non nascondeva nulla, che

minacciasse la salute dell’impero austriaco.

Nullo co’ suoi baffi enormi, col suo piglio soldatesco, e forse più che altro segnalato dal

proprio nome le tante volte ripetuto nei casi di Sarnico e di Aspromonte, mise in suspicione

gli i.r. cagnotti della polizia di Venezia. Non si rifniva di guardare lui ed il passaporto, e

quegli oculati signori sentivano per istinto che colui doveva essere un pesce grosso; ma il

passaporto diceva assai chiaro che si trattava di un negoziante di tele, e udito poi dalla

sua bocca com’egli non fosse che un lontano parente di quel tale Nullo garibaldino il cui

nome loro irritava i nervi, non cercarono più altro, e lo lasciarono andare.

A Vienna non fu loro difficile perdersi inosservati in quell’ammasso di abitazioni e di

abitanti: qualcuno invitato a presentarsi all’ufficio di Polizia fece il sordo e non vi andò per

nulla. Tutti in breve partirono per Cracovia, dove si raccolsero sani e salvi negli ultimi

giorni di Aprile. Durante il tragitto avevano potuto accorgersi dalla fisionomia dei paesani,

e dal brulichio continuo di soldati d’ogni colore, che entravano in un paese inquieto: tutta la

zona di provincie dalla Vistola alle pendici dei Carpazii sentiva il contraccolpo della

rivoluzione della Polonia.

A Cracovia furono colpiti dall’aspetto straordinariamente animato della sacra città slava,

che parea rinata alla antica vitalità Repubblicana, se i ceffi numerosi dei soldati dell’Austria

non fossero stati là a ricordare, che la Repubblica innocente era stata strozzata dall’aquila

bicipite. E cosa strana! Cracovia era gremita di giovani Polacchi venuti dalla Gallizia e dal

Posen, di volontari francesi, alemanni, inglesi, italiani, di agenti e spie delle polizie

austriaca, e russa, le quali probabilmente facevano affari insieme, eppure pochissimi allora

fra tanti stranieri venivano ricercati dell’esser loro. A niuno certo cadrà in mente di

affermare, che quelle vecchie volpi sguinzagliate da due governi, potessero illudersi sul

vero scopo, che conduceva in Cracovia si folta moltitudine di negozianti e di viaggiatori.

Per verità visite, perquisizioni, arresti accadevano del continuo il dì e la notte dentro gli

alberghi, e nelle case dei privati, e queste pratiche costituzionali dell’Austria ringiovanita si

eseguivano coi modi soliti dell’Austria vecchia, cioè con burbanza sbirresca, e con

imponente apparato di gendarmi e soldati con bajonetta in canna, ma era evidente nelle

autorità imperiali la ostentazione di cogliere dei forestieri l’uno su cento così a casaccio e

con solennità studiata. La stessa ipocrisia era legge per le truppe, che in grosse schiere

guardavano la frontiera della Polonia. Un numeroso stuolo di volontarii, che violasse il

confine austriaco verso il teatro della insurrezione non trovava quasi mai ostacolo, perché

gli i.r. soldati non si davano per intesi di nulla; ma questi agguantavano inesorabilmente, e

rinviavano a Cracovia incatenato chiunque tentasse da solo la frontiera. Quando infatti i

volontarii adunati sotto il comando del colonnello Nullo entrarono nel territorio polacco

sommavano a 300 uomini all’incirca, e tutti assai bene vi riuscirono spartiti in frotte di 30 a

50 individui ciascheduna; un Bergamasco per nome Dilani, che staccatosi per le sue

occorrenze dalla propria brigata s’accingeva a passar oltre pochi minuti dopo de’ suoi

compagni, venne trattenuto e fatto prigioniero. Da ciò si vede, che l’Austria volea mettere

in serbo delle buone ragioni, che potessero valerle al caso per farsi un merito colla

Polonia, e per guadagnarne altrettanto colla Russia.

Allora che vi giunse il colonnello Nullo si trovavano già in Cracovia il noto generale polacco

Mierolawsky ed il signor Rochebrune francese, che si faceva chiamare Colonnello, ed era

stato un tempo uffiziale in un reggimento di Zuavi.

Ambedue quei signori s’intrattenevano in Cracovia collo scopo di raccogliere volontarii, e

di porsi alla testa di una spedizione; ma pare che fra loro non regnasse né armonia di

intendimenti, né confidenza alcuna, poiché facevano a gara nel rubarsi i solfati da

comandare. Quanto poi a questi soldati, che la massima parte erano giovanetti polacchi

frammisti a dei volontarj venuti di Francia, e che volevano ordinarsi in battaglione di Zuavi,

non inclinavano che in picciol numero ad obbedire al Mierolawsky, uomo che sembra

trascinato dal destino a fare il guastamestieri in tutte le faccende, nelle quali s’immischia, e

pur troppo s’immischia, in molte.

L’arrivo inaspettato del Nullo cogli Italiani fe’ scomparire le gare fra i due ufficiali: tutti i

volontari polacchi e francesi vollero mettersi sotto la direzione del prode garibaldino, e dei

due generali rimasti ipso facto senza soldati, il Mierolawsky si tenne in disparte, ed il

Rochebrune non si lasciò più vedere.

Fu allora che si pose ai fianchi di Nullo, e seppe cattivarsene la confidenza un altro

uffiziale Polacco per nome Miniewsky, il quale con abnegazione, che fece strabiliare i suoi

amici si dichiarò pronto ad ubbidirgli in qualità di Capo dello Stato Maggiore. Connubio era

questo di lieti auspicii, poiché alla rinomanza, all’impeto cavalleresco, ed alla intrepidezza

di Nullo venivano ad accoppiarsi le maggiori cognizioni strategiche, e topografiche, e

l’influenza locale dell’uffiziale Polacco.

Dalla sua condotta si volle argomentare in seguito che Miniewsky avesse abbandonato in

modestia, perché tali fossero gli ordini che aveva ricevuto dal Comitato nazionale.

Tutti quei giovani condensati nella Città di Cracovia deludevano la vigilanza pur sempre

sospettosa ed iraconda del governo austriaco, ed allestivano i loro apparecchi guerreschi

quasi sotto gli occhi del nemico sia per l’aperta connivenza dei cittadini, sia mescolandosi

e tramutandosi di continuo dall’uno all’altro quartiere della città popolosa, i due Capi Nullo

e Miniewsky, sui quali s’aveva a ritenere rivolta di preferenza l’attenzione degli spioni

imperiali, alloggiavano in case private e non passavano mai dodici ore di seguito nella

stessa abitazione. Tutti gli altri loro compagni d’armi disseminati a brigatelle in diverse

località, si tenevano anch’essi in moto continuo per non offrire campo di indicazioni esatte

sul conto loro, ed attendevano con impazienza l’ordine di spingersi al di là della frontiera. Il

Comitato occulto, figlio del Comitato nazionale di Varsavia, assisteva colle provvidenze

necessarie tutte queste genti.

Esso per mezzo di Miniewsky aveva proposto al colonnello Nullo il comando di una

legione di 500 combattenti, dei quali 400 Polacchi, 70 Francesi, 25 Italiani, con 40 cavalli,

e tre cannoni da campagna. Udite le condizioni, stabiliti gli accordi, Nullo accettò.

Designata alla partenza fu la notte del 1 al 2 Maggio. Parecchie Casse con entro coperte

di lana, sciabole, armi corte da taglio e da fuoco, cappotti, camicie rosse per gli Italiani,

erano state inviate da Cracovia oltre i confini. Si sapeva che in un punto stabilito al di là

della frontiera si erano apparecchiati i fucili e le munizioni per tutta la legione, non ché i

cavalli e i tre piccoli cannoni da campagna. Molti cittadini polacchi che dai modi e

dall’aspetto signorile appartenevano senza dubbio ad una casta elevata, e che usavano di

molta circospezione perché sudditi austriaci o prussiani, apparivano del continuo

frammezzo ai giovani volontarj prodigando loro ogni dimostrazione d’affetto e di cortesia.

Diciamo i giovani volontarii, perché fra i polacchi principalmente erano moltissimi gli

adolescenti, che non toccavano i quindici anni, e v’avea di quelli che erano tuttavia fanciulli

dagli undici ai dodici, o faceano sforzo a reggere il fucile.

Il 29 Aprile, nell’Hotel Dresda procedeva la polizia austriaca ad una minuta perquisizione,

la quale finì coll’arresto immediato di Calderini, Isnenghi, Belotti e Maggi. In quel dì stesso

la mattina per empissimo un altro cagnotto della pubblica sicurezza si presentava all’Hotel

Saxi, dove erano alloggiati Maironi, Marchetti, Caroli, Sacchi, Cattaneo, il conte Laderchi,

ed il suo compagno Parazza di Faenza. Portava ordine che tutti quei signori si recassero

all’indomani all’Ufficio della Polizia per la consegna e l’esame dei loro passaporti.

L’impiegato faceva notare con una urbanità alquanto affettata, che era già la seconda

volta che gli italiani ricevevano un simile invito, poiché al primo si erano dimenticati di

obbedire.

Veramente la tentazione di commettere una seconda disubbidienza sussisteva tutta intiera

anche di fronte al novello invito. Ma pure temendo di peggio, ed affidatisi che

presentandosi con franca disinvoltura alle ingiunzioni di chi comandava, non sarebbero

incappati in altro disturbo, che in quello di improvvisare qualche fanfaluca per uso della

polizia austriaca, Maironi, Laderchi, Parazza, Sacchi, Cattaneo, s’introdussero a cadere

spontaneamente nel laccio. Poiché varcate le soglie del palazzo di Polizia, e subito un

inutile interrogatorio, mentre s’avviavano per uscire si trovarono ai fianchi parecchi

galantuomini vestiti in abito borghese, i quali gentilmente disser loro, che dovevano sotto

la propria responsabilità accompagnarli a Vienna. Una tale responsabilità nel gergo di quei

satelliti significava senz’altro, che chi avesse in animo di fuggire sarebbe stato

immediatamente provveduto di manichini ai polsi e trattato da malfattore.

Fu adunque per lo meglio il fare di necessità virtù, ed incamminarsi alla stazione della

ferrovia con quegli angeli custodi al fianco, che arrivati a Vienna si scambiarono con altri, e

così a Trieste, e Venezia e quindi a Peschiera, dove i prigionieri toccarono la libera

atmosfera del Regno Italico. E qui dobbiamo asserire ad onor del vero, che ci consta non

esser punto né poco esatto quanto venne detto e ripetuto da molti giornali in proposito al

Conte Laderchi. Il Conte Laderchi e l’amico suo Parazza si mossero alla volta della

Polonia non per sentimento religioso, ma per sincero affetto alla causa della libertà, per la

quale essi non temevano di combattere e morire, come si combatte e si muore in Polonia

e in Italia. Questi due giovani distinti per natali e per nobiltà d’animo venivano accettati in

qualità di ufficiali di Stato Maggiore dal Generale Nullo. Il Conte Laderchi ci saprà grado,

non ne abbiamo tampoco il dubbio, se affermiamo esplicitamente ch’egli non andava in

Polonia a fare il missionario, ma il soldato.

Dicemmo che il francese Rochebrune s’era trovato in Cracovia col Nullo. Ora giova

soggiungere che fra loro corsero delle trattative per operare insieme, e pare anzi che

l’uffiziale degli Zuavi si fosse lusingato di avere sotto i suoi ordini il prode italiano co’suoi

connazionale. Ma Il Nullo o perché amasse meglio di rimanere indipendente o perché

fosse già in diversi accordi col Comitato segreto di Cracovia, non accolse le proposizioni

del Rochebrune. Di qua probabilmente ebbe origine il fatto spiacevole, che i volontarii

francesi si ricusarono a partire in compagnia degli italiani e dei polacchi comandati da

Nullo, mentre a questi il Comitato aveva promesso, che si sarebbero mossi insieme.

Corse poi voce tra i volontarii, che non si fosse dimenticato di portar seco una grossa

somma di danaro. Se ciò fosse vero, e se il Rochebrune si tenesse con fucile coscienza

della pecunia non sua noi non sappiamo. Vogliam concedere piuttosto che in Cracovia

non sarà mancata della buona gente, che pagata dai Russi a seminare zizzania fra i

volontarii, non avrà esitato a soffiare calunnie contro i più eminenti ed i più ragguardevoli.

Il distacco dei Francesi, e la perdita dei dieci italiani Maironi, Cattaneo, Sacchi, Calderini,

Maggi, Bellotti, Isnenghi, Dilani, Laderchi, Parazza, arrestati dalla polizia di Cracovia,

parve a Nullo di cattivo augurio, e non seppe dissimulare a’ suoi più fidi il suo dispiacere,

ma d’animo deliberato, com’egli era, non volle per questo frapporre indugio alle mosse, e

così com’era prestabilito, la notte del 1° Maggio egli con tutta la sua gente uscì dalla città,

e pigliò la direzione di tramontana. Maestro attraverso alle tristi pianure, che vanno

rilevandosi con facile pendio dal bacino della Vistola dirimpetto al palatinato di Saudomir.

Camminarono tutta notte, e verso le tre del mattino raggiunsero un’ampia foresta di pini,

dove avevano a prendere riposo, ed armarsi. Era giorno di Domenica. Il Comitato segreto

di Cracovia faceva onore alle sue promesse: poiché in quella foresta stavano pronti fucili,

pistole, armi bianche, e quanto occorreva al bisogno di tutta la legione abbondantemente.

Solo mancavano i cavalli per trascinare i tre cannoni, imperocché i due, che s’avevano

bardati espressamente per essere attaccati ai carri non potevano bastare, e per la

deficienza dell’attelaggio non si potevano far correre all’uopo quelli dello scarso squadrone

di cavalleria.

Il piccolo campo avea subitaneamente pigliato l’allegra e balda fisionomia del teatro di

guerra dove la razza umana spensierata dell’incerto domani si compiace tanto di mescere

tutti gli orrori della tragedia, colle gioje della commedia, e le follie dei baccanali. Nullo da

quel vagheggiato spettacolo battagliero sentiva ingigantirsi l’anima nel petto: quelle

solitudini mute da tanti anni risuonavano ad un tratto degli inni nazionali della Polonia e

dell’Italia.

Turbavano però quelle gioje parecchi disordini, e primo fra tutti era la mancanza d’ufficiali.

Trecento Polacchi non avevano che un alfiere, giovane valoroso e pratico del mestiere

delle armi, ed il colonnello Sasky, prode e colto uffiziale, ma solo, i cui comandi fossero

intesi da’ suoi connazionali. Nel piccolo drappello degli Italiani abbondavano coloro, che

avrebbero saputo sostenere egregiamente la parte di uffiziali, ma di loro niuno sapeva una

sillaba di lingua polacca, pochissimi conoscevano la francese, e Nullo istesso era il più

delle volte costretto a far comprendere i suoi ordini per via di cenni e gesti.

Non tardò a manifestarsi un disordine più grave. Il Sig. Miniewsky respirando l’aura dei

boschi sentì crescersi in petto tutta quella confidenza di sé medesimo, e quella voglia di

fare il generale in capo, che parea dovesse aver lasciato a Cracovia, quando accettava di

porsi sotto gli ordini di Nullo. Il suo contegno si fece altiero, e pesante al segno, che molti

dei Polacchi, e tutti gli Italiani incominciavano a trovarlo isoffribile: il suo merito, che poteva

esser molto e distinto, non sembrava da accettarsi incontestabilmente, giacché lo stesso

Comitato segreto non l’avea riconosciuto superiore a quello di Nullo: si cominciava dunque

a mormorare, e Miniewsky, che di ciò s’era accorto, per farsi valere di più faceva peggio.

Ma Nullo ebbe la prudenza di non fomentare uno screpio, che poteva mettere in pericolo

la salute di tutti, riserbò a miglior tempo di far trionfare il suo diritto, persuase i suoi

compagni della necessità di non dar luogo a dissensioni in sugli esordii dell’impresa, e per

parte sua si accontentò di essere il colonnello della legione straniera forte in tutto di 26

uomini, dei quali diciassette Italiani, sei Francesi, e tre Ungheresi.

Consumata la Domenica nell’armarsi, nel comporre gli ordini delle diverse schiere, nel

riposare i corpi della lunga marcia, al cader del sole si rimisero in viaggio. Le guide,

paesani del luogo forniti dal Comitato di Cracovia, additarono un lungo giro ed assai

vizioso sempre nei piani al di qua della Vistola, e ciò era necessario per passare la

frontiera senza incontrarsi da una parte coi soldati dell’Austria, dall’altra colle colonne

mobili dell’esercito Russo.

Circa le ore due del mattino guadagnarono il territorio polacco: varcarono, come abbiamo

detto, la linea dei confini, a piccole schiere: gli Austriaci non diedero disturbo di sorta: solo

il milite Dilani, ch’era rimasto indietro dalla sua comitiva, venne arrestato e rinviato a

Cracovia. Una selva era il prestabilito luogo di convegno per tutti, ed in breve vi

pervennero stanchi, ed intirizziti dalla fredda ed umida aria della notte carica di masse di

nebbia. Albeggiava.

Si erano collocate le scolte: le diverse compagnie si distribuivano ai loro posti, poiché

Miniewsky voleva facesse in quella selva una fermata di parecchie ore, e ciò contro

l’opinione di Nullo, al quale pareva che si dovesse pigliare il largo, più ch’era possibile,

nell’interno del palatinato di Sandomir, poiché le truppe Russe erano condensate in grosso

numero verso i confini di Cracovia e della Gallizia.

Questa volta però sembra che meglio si consigliasse Miniewsky, il quale aveva capito, che

il procedere più innanzi a marcie forzate con volontarj rotti dal sonno, dalla fatica e dal

digiuno, era un voler pretender troppo.

Ma nel mentre i volontarj si coricavano incominciò un lontano rumore di colpi, poi distinta

si fece udire la fucilata a tramontana del bosco. Sono i Russi. Si grida l’allarme. Un

miserabile contadino, che alzava altissime strida, viene a rifugiarsi nella selva, ed è

tradotto innanzi agli ufficiali. Esso aveva un braccio fracassato da un colpo di calcio di

fucile, e la faccia orribilmente spaccata dalle sciabolate dei Moscoviti, poiché lo avevano

sospettato un esploratore al servizio degli insorti.

Udito che parecchie compagnie di fanti Russi venivano in ricognizione alla volta della

foresta, Miniewsky comandò si partisse immediatamente. Si marciava di buon passo per

sortire all’aperta campagna, dove gli alberi non impedirebbero di scorgere da qual parte,

ed in qual numero si avanzassero i nemici; ma i volontarii, ed i giovanetti specialmente

non reggevano a camminare, tanto erano abbattuti dalla stanchezza. A ciò s’aggiungeva

la fame, poiché dalla prima sosta in poi non si avea potuto a saputo trovar cibo, e troppo in

fretta si erano smaltite le magre provvigioni, che ciascheduno si portava seco da Cracovia.

Ma le boscaglie non si diradavano, e si estendevano nel paese per una tratta immensa,

laonde dopo due ore di cammino si fece un nuovo alto per concedere alquanto di riposo, e

per mandar fuori in diverse direzioni degli stracorridori. Ed ecco ad un tratto si risveglia

non lungi lo spesseggiare delle archibusate, e si veggono spuntare a tiro di palla gli anti

guardi delle schiere Russe, le quali procedevano lentamente, ma guadagnando terreno ad

ogni momento. Miniewsky e Nullo non sapendo se avessero a che fare con un grosso

corpo, o con una squadra volante di nemici, fecero un movimento obliquo verso destra per

evitare un subito scontro: quindi staccarono in ricognizione una compagnia di cento

Polacchi comandata da un Capitano e da un Luogotenente. Non c’incresce d’ignorare i

nomi di questi due vigliacchi, i quali colsero il destro di allontanarsi per sempre, e

passarono con tutta la compagnia nella Gallizia.

Frattanto Miniewsky si raccoglieva sopra una specie di collina poco alta, ed ignuda affatto

di ogni vegetazione, ed impartiva le disposizioni per aspettare su quella eminenza l’assalto

delle truppe Russe. Gli Italiani ebbero l’onore di vedere a loro affidata la bandiera della

Legione. Tutto all’intorno a quel simulacro di banco di sabbia sporgente correva una vasta

landa isterilita senza vestigia di strade, di coltura, o di abitazioni umane. Qua e colà, e

lungo le rive di qualche umile torrente si vedevano larghe macchie di alberi resinosi, e

quell’insieme di natura triste e desolata, di pini e di cipressi dava agli Italiani l’immagine di

un immenso cimitero.

Nullo giudicava la posizione scelta da Miniewky assai pericolosa, ed impossibile a

difendersi, perché troppo esposta da tutti i lati ai colpi del nemico, e ad essere chiusa in

mezzo da’ suoi numerosi battaglioni. Forse egli preferiva secondo la sua audace natura di

avventarsi nel piano, ed urtare uno dei fianchi ai Russi per romperne le file, e passar oltre.

Infatti i Russi non tentarono l’assalto; pure continuarono un fuoco di moschetteria assai

vivo per quasi tre ore, ed avrebbero recati gravissimi danni, se la cacciata dei loro fucili

avesse spinto i proiettili fino alla sommità della collina.

Il solo dubbio però, che potessero colpire avea bastato perché molti dei volontarii Polacchi

novizii affatto ai pericoli delle battaglie si sbandassero. Laonde Nullo, che si rodeva di

starsene inerte col suo drappello a numerare i colpi del nemico, insisteva presso

Miniewsky, perché si levasse da quella sciagurata posizione, dove si sprecava tempo

senza far nulla, e col rischio di rimanere avviluppati. – Abbiamo, diceva co’ suoi, dieci feriti;

il colonnello Sasky è quasi senza soldati, da un momento all’altro può sbucare da questi

boschi un battaglione, che abbia avuto tutto il tempo di contarci ad uno ad uno in questo

maledetto pulpito; io non so che modo sia questo di far la guerra! – Nullo aveva il torto di

credere che nel corpo di Miniewsky vi fosse l’anima di Garibaldi, o di Bixio, o di Medici, o

d’altri di quella stoffa.

Il suo presentimento non l’avea ingannato. Assai vicino al colle s’innalza da un bosco uno

strepito d’armi, di grida soldatesche, poi una fitta fucilata. I pochi lancieri a cavallo, sedici

fra tutti, retrocedono a briglia sciolta: i pochi fanti polacchi, ad onta del coraggio del loro

colonnello Sasky, e de’ suoi sforzi per trattenerli fuggono dalla parte opposta: non

rimangono che i Francesi, gli Italiani, i quali con Nullo alla testa si spingono animosamente

contro il nemico.

Ma il nemico protetto dagli spessi tronchi degli alberi scomparve rapidamente, né si pochi

potevano avere la temerarietà di correrne in traccia negli inesplorati labirinti di una foresta.

Reduci presso Miniewky, il quale s’affaticava a riannodare le smarrite file, e consultarsi

insieme sul partito a cui appigliarsi; si delibera di sloggiare da que’ luoghi, e di cercare una

strada per trovare villaggi, in cui provvedersi di viveri. Quasi tutti da trent’ore non avevano

mangiato.

Le strade, se quelle poteano meritare un tal nome, erano orribili. Bisognava camminare

sopra uno strato di sabbia minutissima e pulverulenta, in cui la gamba fondava sino al

garretto. Ad intervalli il terreno era tagliato da filoni d’una terra rossiccia, inzuppata di

acqua, e tenacissima la quale impaniava i piedi. Si camminava, si camminva ora in una

landa, che si perdeva coll’orizzonte nebbioso, ora in mezzo a foreste di pini, e l’occhio non

era confortato mai dall’aspetto di campi o di case, che dessero segno di creatura umana.

I cavalieri polacchi formavano l’antiguardo. Il centro della colonna, colla quale si tenevano

Miniewsky e Sasky, era tutto di polacchi. Nullo, pregatone da Miniewsky, stava co’ suoi

alla retroguardia, onde tenere in rispetto coloro, e pur troppo erano molti, che

manifestavano intenzione di disertare. Il solo carro che si possedeva, tirato da due cavalli

era carico di fucili e di falci, e sopra queste armi sdrajati, ora nel fango, e mosso da due

povere bestie affrante dalla stanchezza e dalla fame, procedevano a stento: altri cavalli

non si potevano assellare, perché all’uopo mancavano cinghie e funi. Fu peggio quando si

giunse là dove il terreno bruscamente rialzandosi a pendio era mestieri trascinare a forza

di braccia e carri e cavalli. Importava guadagnare tempo ad ogni costo, e bisognava

consumarlo in fatiche improbe ed incessanti. Frattanto gran numero di que’ giovanetti

polacchi vinti dal disagio si lasciavano cadere lungo la strada preferendo a tanti patimenti

l’incertezza di cadere in mano ai Russi: altri si disperdevano tra le selve.

Tutte queste cose scuotevano la fiducia anche negli animi più saldi. Richiesto Miniewsky

del dove si anderebbe a far capo, rispondeva di non saperlo egli stesso. Le mormorazioni,

sintomo foriero d’indisciplina e di disordine, si facevano ad alta voce: era facile a

prevedersi, che in breve la legione si sarebbe disciolta. In que’ frangenti fu mirabile la

costanza di Nullo e de’ suoi compagni italiani e francesi, ed anche al colonnello polacco

Sasky si deve giusta lode di coraggio e di imperturabilità. Caroli, Marchetti, Mazzoleni,

Borgia, Clerici italiani, un alfiere polacco del quale assai ci duole di non aver potuto

rilevare il nome, Didier francese, furono sopra tutti instancabili a coadiuvare Nullo e Sasky

per rinfrancare gli animi dei volontarii, e mantenere l’ordine nelle pur troppo diradate file.

Miniewsky avrebbe fatto assai meglio a rimanersi in Cracovia.

Superata la collina entrarono verso le cinque ore in una cupa boscaglia, e poiché per

momento il più urgente bisogno era di riposarsi e dormire, si fece alto. Ma un destino

inesorabile pesava su quella falange sciagurata. Sonnecchiavano appena i volontari

abbracciati coi loro fucili, quando a breve distanza incominciarono le archiubugiate: pareva

che i soldati della Russia nascessero dalla terra dietro i passi degli insorti. Si corre a

spiare sul limite della foresta, e si veggono le bajonette dei Russi luccicare sopra lunga

linea tra le macchie, ed i cespugli di altro bosco non lontano. Più a tramontana indistinto

rullare di tamburi è segnale che altri nemici vengono a quella volta.

I patimenti, la rabbia, la disperazione reagirono sugli animi affranti. In un baleno con tutti

levati per combattere. Nullo sentì ribollirsi nell’anima le rimembranze di Palermo e di

Milazzo, e scorrendo a cavallo tra le file gridava: salviamo l’onore, combattiamo fino alla

morte! E diceva queste fiere parole a Miniewsky principalmente quasi per rammentargli,

che non avrebbe ubbidito ad un nuovo comando di aspettare il nemico colle armi al

braccio.

Il campo degli insorti era così deposto, che avea alle spalle e sulla destra la fitta ed ampia

foresta, di fronte ed a sinistra un largo fosso o letto di torrente asciutto, di cui la riva

opposta si levava a guisa di argine, e copriva fino all’altezza delle anche i soldati. Al di là

dell’argine correva una tratta di terreno piano ed arenoso della larghezza di circa duegento

metri; più oltre spuntavano le macchie nane di un’estesa boscaglia senz’alberi, in mezzo

alla quale col solito passo lento e sempre sparando si avanzavano i fanti Russi.

Rilevata con un’ardita ricognizione la condizione topografica del terreno, e la posizione del

nemico, il colonnello Nullo si confermò nel suo giudizio, che unico spediente era quello di

sgomentare i Russi coll’audacia, e di aggredirli con una carica impetuosa alla bajonetta.

Egli lo sapeva per esperienza, come tutti i capi di guerriglia sanno per istinto, che le masse

compatte e pesanti degli eserciti regolari non si vincerebbero meglio, che

scompaginandole con urti audaci ed eccentrici alla bajonette. È ben raro che alla furia di

un’aggressione ardita di corpo a corpo resista la geometrica disposizione dei quadrati, e

dei battaglioni.

Miniewsky, che gustava con tanta voluttà il titolo di generale, s’avrebbe a giudicare in

questa occasione un pover uomo di corto insediamento, e di coraggio assai limitato, il

quale forse non avea avuto agio mai di riflettere seriamente, che quando si assume la

terribile responsabilità di fare il generale, non basta provvedersi di buone intenzioni.

Fortunatamente la reputazione del suo paese riposa su ben altre prove d’intelligenza o di

valore! D’altronde per sentimento di giustizia noi dobbiamo dire schiettamente, che

pronunciamo a malincuore un giudizio si sopra fatti e cose, che forse non conosciamo in

tutta la loro luce istorica. Abbiamo udito le accuse contro un uomo, ma non le sue difese, e

desiderando di gran cuore ch’egli ne abbia di inespugnabili, continuiamo a narrare.

Rintanato col grosso delle milizie entro la selva, tutto il moto che si dava a Miniewsky, era

di contemplare col cannocchiale le evoluzioni dei Russi, avvertendo, ben inteso, che un

grosso albero gli facesse scudo alla persona contro le palle, che fischiavano tra le fronde.

Nullo, che cola sua squadra non s’era mosso dagli avamposti, inviò il suo ajutante Caroli a

significargli la sua intenzione di tentare l’assalto alla bajonetta; lo pregava inoltre che

quando lo avesse veduto montare a cavallo al di là dell’argine, desse il comando a’suoi

Polacchi di spingersi bravamente innanzi, e di secondare l’offensiva. Miniewsky non si

mosse dal suo albero, ma rispose che farebbe.

L’eletta schiera degli stranieri, che obbedivano direttamente al colonnello Nullo, si dispose

lungo l’argine al di là del torrente: sulla sinistra si apprestò con una compagnia di Polacchi

il colonnello Sasky, il quale abile ed intrepido veterano si crucciava al pari di Nullo, che i

soldati male ubbidissero all’ordine ripetuto di non sprecare inutilmente i colpi rispondendo

al fuoco dei Russi, e di serbare una scarica improvvisa a bruciapelo quando fossero a

breve distanza dal nemico.

Si fu allora che Nullo parve dominato per un istante da un triste presagio; era sopra

pensiero, e voltosi a’ suoi amici disse crollando la testa – con soldati che non ubbidiscono,

e col generale che ha paura, non si può fare nulla di bene. – Ma poi l’innato ardire gli

ritempra lo spirito, sale a cavallo, salta l’argine, e gridando con voce tonante la carica si

slancia contro i Russi.

Noi scriviamo sulla fede di chi vide ed ha narrato i fatti. Meno gli italiani ed i francesi, i tre

magiari, il colonnello Sasky e quattro Polacchi che furono in un baleno ai fianchi di Nullo,

niun altro comparve al di là dell’argine. Era Miniewsky, che non avea dato il comando, o

mancarono di coraggio i suoi soldati? Lo ignoriamo.

Fosse la sorpresa sulla quale avea fatto assegnamento il Nullo, fosse il disegno di

concentrare gli ordini sparsi per resistere all’urto inaspettato, i Moscoviti cessarono

subitamente il fuoco, e suonarono a raccolta, e quel pugno di prodi rimase per un

momento isolato in mezzo al campo simboli viventi dell’eroismo di quattro popoli, che

dovrebbero pugnare insieme sempre per la causa della libertà. Nullo scorgendo a pochi

passi caduto il giovane Elia Marchetti ferito mortalmente, e Febo Arcangeli colto da una

palla al ginocchio, e veduto si scarso il numero intorno a lui, sentì avvamparsi d’ira e di

dolore, e diede il segnale della ritirata. E quando vide i suoi compagni oltre l’argine al

coperto dalle palle nemiche, volle dare una lezione di coraggio, a chi ne avea di bisogno,

ed accendere coll’esempi una scintilla di valore, in chi titubava. E là sull’argine, alto e ritto

in arcione al cospetto del nemico, percorreva al lento passo del suo cavallo .a fronte del

piccolo campo, e strappava in tutti i volontarii un grido di ammirazione e di entusiasmo,

che face rimbombare la selva. Forse nel momento in cui tanti applausi lo salutavano, egli

accompagnava più coll’anima che coll’occhio Caroli ed altri pietosi, che portavano il

Marchetti agonizzante entro la foresta. La critica enuca e l’invidia indispettita oseranno

domandar della logica e dell’aritmetica a tanta intrepidezza, e colle abiette lenti

dell’egoismo sapranno scorgevi dentro della imprudenza e della vanità. Ma quando l’Italia

e la Polonia ricorderanno Francesco Nullo brillerà agli occhi de’ posteri la splendida figura

del cavaliero colla spada ignuda e solo di fronte ai battaglioni della Russia.

Agli evviva dei volontarii rispose con tremendo fragore il fuoco dei nemici: il cavallo di

Nullo colpito da due palle stramazza a terra. Caroli, Mazzoleni, Clerici e l’alfiere Polacco

accorrono in mezzo a quella tempesta di proiettili a scongiurare Nullo di ritirarsi, e gli

prestano aiuto a disimpacciarsi dal pesante cadavere. Il prode già riavuto dalla scossa

balza in piedi, ed abbracciato ancora dall’alfiere Polacco si volge sorridendo a salutare

colla mano i Russi, quando in un subito i suoi fidi lo vedono impallidire, vacillare un istante

e cadere a terra. Una palla, forata la mano dell’alfiere che lo avea rialzato, lo ebbe colpito

al fianco alla regione del cuore – Mio Dio! Gli dice Caroli, che hai Francesco? – Son morto,

risponde freddamente il Nullo, e lascia cadere la testa sul braccio dell’amico, che lo

baciava in fronte. Era spirato.

Al poco ardire, al disordine che regnavano già prima nella affievolita legione, succede la

costernazione sul drappello degli italiani, e lo scompiglio in tutti. Miniewsky che nella breve

campagna non avea saputo far nulla di bene, perdette del tutto la bussola, e si trovò il più

impacciato fra quei poveri impacciati. I Russi s’avvicinavano rapidamente; niuno dava

ordini, come niuno pensava ad eseguirli; da tutti si gridava che era necessario internarsi

immediatamente nella selva, e cercare rifugio al di là del confine austriaco della Gallizia.

Le palle russe sfracellavano i rami dagli alberi al di sopra delle teste dei volontarii, e non

lungi s’udivano i nitriti delle cavalle dei Cosacchi.

Miniewsky ben deliberato in un solo pensiero, cioè a non cadere nelle mani dei Russi,

diede ordine che già si eseguiva sotto i suoi occhi, quello della ritirata, e si volse ad offrire

a Caroli il comando dei legionarii stranieri; a che il giovane con molto senno rispondeva,

che bisognava pensare a salvarsi non a creare dei comandanti. Quindi pigliata quella

direzione che la corrente dei fuggitivi parea indicasse come la più sicura per accostarsi

alla frontiera austriaca, si allontanarono tutti alla rinfusa, e si volsero verso il villaggio di

Crzikawka seco traendo come meglio potevano, il semivivo Marchetti ed il ferito Arcangeli.

Ma le difficoltà del cammino accresciute dalla confusione presente e dagli stenti già

tollerati, si faceano gravissime. Usciti dalle selve s’erano inoltrati in una landa deserta, e

tutta impregnata di acque stagnanti, che a tratti si apriva in gore paludose, in cui si correva

pericolo di sprofondare. In una di queste gore scivolò col cavallo sul quale veniva

trasportato l’Arcangeli, e vi sarebbe affogato, se Caroli pensando più a salvare il

compagno che al proprio scampo, non si fosse trattenuto a cavarlo da quella palude, e

rimetterlo sulla via.

La schiera sempre più immiserita dalle continue diserzioni dei giovan Polacchi, i quali

conoscendo i luoghi e la lingua del paese, si disperdevano fra i boschi e le paludi, era

ormai ridotta ai pochi italiani e francesi coi tre magiari e qualche decina di nazionali.

Miniewsky stesso e Sasky scomparvero. I rimasti vagavano alla ventura per quelle

solitudini, e non reggevano a proseguire il viaggio che nella fiducia di sfuggire al nemico e

do toccare la Gallizia.

Errarono tutta la notte senza sapere ove si fossero, né a qual meta riuscirebbero: cogli

abiti laceri ed intonacati di fango, affrante le membra pel digiuno e le fatiche, sconfortati,

perduti in deserte regioni a mille miglia dalla patria sì caro pagavano que’ generosi figli

d’Italia e di Francia il loro affetto alla causa della libertà.

Apparve finalmente una collina, che dava segno di soggiorno d’uomini, poiché gli alberi si

vedevano disposti a file simmetriche; ed una colonna di fumo sottile e continua che si

elevava al di sopra delle piante, offriva indizio di capanne o casolari di contadini che

bruciassero legne. Subitamente drizzarono cammino a quella volta, e per accorciarlo

valicarono un esile fiumicello, uno dei tanti che dall’alto piano su cui s’innalzano le cime

dei Carpazii, portano il loro povero tributo alla superba Vistola. E poiché temevano ad ogni

momento di essere sorpresi dai fanti o dai Cosacchi Russi, di cui si sapeva gremita tutta la

zona di Polonia vicina alla Gallizia, s’affrettavano con ultimo sforzo a guadagnare la

collina, d’onde s’avrebbe abbracciato coll’occhio un vasto cerchio di paese.

Erano serbati a nuovi dolori. I boschi alle radici della collina erano un accampamento di

soldati Russi, i quali segnalato appena il piccolo gruppo di armati che sopravvenivano,

incominciarono a sparare, e quei primi colpi destarono una tempesta di fucilate, che

s’incrociavano da ogni lato. Ogni varco si presentava chiuso, troppi i tormenti ed i nemici;

del resto né l’animo né le forze avrebbero bastato a più debole contrasto. Quelle misere

reliquie di una spedizione infelice avevano pagato ad usura il loro debito alla causa della

Polonia, e quando comparve a cavallo un ufficiale Russo, Caroli agitando una pezzuola

bianca fa’cenno ch’egli ed i suoi compagni si arrendevano prigionieri.

L’uffiziale tuonò con voce stentoria un comando, che fece cessare il fuoco. Era il generale

Sakoskoi, e certamente un prode, perché si dimostrò cortese ed umano coi vinti. Egli

impose a’ suoi soldati di rispettare la sventura, e die’ ordine che i prigionieri fossero

scortati immediatamente ad Olkusz. Poi rivolto a loro diceva con nobile compiacenza –

ringraziate la fortuna, ch’io sia sopravvenuto in tempo a salvarvi; non uno di voi sarebbe

scampato al furore delle truppe. – che quelle parole non fossero una vanteria soldatesca

stava a pochi passi di là un terribile argomento, ed era un povero Polacco che moriva

massacrato a colpi di baionetta.

L’Italia che ricorderà con orgoglio questa impresa tanto generosa quanto sfortunata, deve

un sentimento di gratitudine al generale Sakoskoi, che le ha salvato un drappello di prodi e

volle che onori militari fossero resi alla salma di Francesco Nullo. –

Olkusz è piccola, ed immiserita città al Nord-Ovest di Cracovia. I prigionieri vigilati vi

giunsero esausti di forze dopo una lunghissima marcia di 20 ore. Arcangeli venne

ricoverato nello spedale civile: il povero Marchetti moriva tra le braccia di un ufficiale

austriaco: gli altri secondo gli ordini del generale Sakoskoi, furono liberi sotto parola

d’onore entro il recinto della città, che pareva assai lieta di confortarli con infinite

dimostrazioni di benevolenza e di gratitudine.

Ma il generoso contegno del generale Russo, e le testimonianze d’affetto dei cittadini di

Olkusz furono breve illusione per gli infelici, che ancora ignoravano la sorte, che li

aspettava. Trascorsi quattordici giorni un uffiziale russo venne da Varsavia, e per

comando del supremo tribunale militare fe’ loro conoscere, che sarebbero

immediatamente tradotti in quella città. Del resto durante il nuovo viaggio verso la capitale

della Polonia, i modi di quell’uffiziale, e quelli dei soldati che li accompagnavano, non

tradirono punto i biechi intendimenti di coloro, che s’apprestavano a giudicarli. Chiusi nelle

carrozze, non legati, non vestiti del lurido sacco dei prigionieri, non insultati dalla

soldatesca che pure li vigilava con occhio torvo e sinistro, giunsero a Varsavia, e furono

condotti nella cittadella. Se pure non bastava l’idea terribile d’un giudizio militare, quale