Fondamenti e Concetti della Fisica

Contemporanea

Cenni di Matematica e Fisica

Roberto Casalbuoni

Dipartimento di Fisica, Università di Firenze

Sezione INFN, Firenze

Istituto di Fisica Teorica Galileo Galilei, Arcetri, Firenze

OpenLab, Universita’ di Firenze

Appunti delle lezioni tenute all’Universita’ di Firenze nell’a.a. 2011/2012

nell’ambito della

Laurea Magistrale in Logica, Filosofia e Storia della Scienza.

Indice

Indice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 Cenni di matematica

1.1 Funzioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2 Trigonometria . . . . . . . . . . . . . . . .

1.3 I limiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.4 Le derivate . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.4.1 Equazioni differenziali e formula di

1.4.2 Funzioni di piu’ variabili . . . . . .

1.5 Gli integrali . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.6 Numeri complessi . . . . . . . . . . . . . .

1.7 Le matrici . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2 Cenni di fisica

2.1 Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 I postulati della meccanica classica . . . . . . . . . . . . . . .

2.3 Onde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3.1 Descrizione delle onde . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3.2 L’interferenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3.3 Il meccanismo della visione . . . . . . . . . . . . . . .

2.4 Gli inizi della meccanica quantistica . . . . . . . . . . . . . .

2.4.1 Il corpo nero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.4.2 Einstein e i fotoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.4.3 Il problema atomico . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.4.4 La meccanica delle onde e quella delle matrici . . . . .

2.4.5 Il significato probabilistico della funzione d’onda . . .

2.4.6 Il principio di indeterminazione . . . . . . . . . . . . .

2.4.7 Equivalenza della meccanica ondulatoria (Schrödinger)

canica delle matrici (Heisenberg) . . . . . . . . . . . .

2.5 L’esperimento di interferenza di Young . . . . . . . . . . . . .

2.6 L’esperimento di Stern e Gerlach . . . . . . . . . . . . . . . .

2.6.1 Analogia con la polarizzazione della luce . . . . . . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

e

.

.

.

.

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

della

. . .

. . .

. . .

. . .

1

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

Taylor

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2

2

3

6

11

14

16

16

21

23

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

mec. . .

. . .

. . .

. . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

27

27

30

35

37

41

42

43

44

47

48

50

56

58

.

.

.

.

59

60

67

69

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Capitolo 1

Cenni di matematica

1.1

Funzioni

Una funzione e’ una regola per associare ad un oggetto un altro oggetto. L’oggetto da

cui si parte e’ detto l’argomento della funzione, quello di arrivo e’ il risultato prodotto

dalla funzione. L’insieme a cui appartiene l’argomento e’ detto il dominio della funzione.

Il risultato dell’applicazione di una funzione ad un argomento appartiene in genere ad un

insieme che e’ detto il codominio, ma l’insieme dei risultati e’ detto range della funzione. In generale, codominio e range non coincidono necessariamente. ma il range e’ un

sottoinsieme del codominio.

• Consideriamo f (x) = x2 . Questa funziona associa ad ogni argomento x appartenente ai reali (dominio) il suo quadrato che appartiene ai reali positivi (range). E’ da

osservare che la notazione f indica la trasformazione, mentre f (x) indica il risultato

della trasformazione f applicata all’argomento x. Nel caso specifico f sta per elevazione al quadrato. Mentre, per es. f (2) = 4 e’ il risultato di prendere il quadrato

di 2. Notiamo che il codominio e’ dato da tutti i numeri reali.

• Consideriamo la funzione g(x) = x2 con dominio sugli interi positivi. L’operazione

g coincide con l’operazione f ma il dominio di definizione e’ diverso. Quindi f e g

devono essere considerate funzioni diverse.

√

• Consideriamo h(x) = x. Perche’ questa funzione abbia senso il dominio deve

essere dato dai reali maggiori od uguali a zero. Il range sono i reali positivi, mentre

il codominio sono i numeri reali.

Qualche volta e’ utile considerare la composizione di due funzioni h(x) e j(x). La

composizione e’ una nuova funzioe k = h ◦ j definita calcolando prima j(x) e poi h(x).

Cioe’

k(x) = h ◦ j(x) = h(j(x))

(1.1)

Per esempio, se

h(x) = sin x,

2

j(x) = x2

(1.2)

si ha

k(x) = h ◦ j(x) = h(x2 ) = sin(x2 )

(1.3)

E’ da tener presente che se si inverte l’ordine delle funzioni il risultato e’ diverso. In questo

caso

j ◦ h(x) = j(sin x) = (sin x)2

(1.4)

Lo strumento fondamentale per lo studio dettagliato delle funzioni e’ il calcolo differenziale. L’idea, che nasce con Leibnitz e Newton, si basa sull’idea che qualunque tratto di

curva (vedi Figura 1.1), se preso su un intervallo sufficientemente piccolo, si puo’ assimilare

ad un segmento rettilineo

Figura 1.1: La figura in basso rappresenta la stessa curva disegnata in alto ma

nell’intervallo piu’ piccolo (1.4, 1.6). Come si vede, in questo intervallo puo’ essere

identificata con un segmento rettilineo.

Quindi l’idea e’ quella di andare a considerare quelle che si chiamano le proprieta’

locali delle funzioni per poi derivarne le proprieta’ generali. Prima pero’ di addentrarci

nel calcolo differenziale introduciamo alcune nozioni elementari di trigonometria.

1.2

Trigonometria

Consideriamo il cerchio di raggio uno di Figura 1.2 ed il triangolo descritto dai punti

P1 OQ1 . I rapporti dei cateti all’ipotenusa dipendono solo dal valore di θ1 e possiamo

3

y

I

II

P2

θ2

x2

P1

y1

y2

θ1 Q1

x1

O

x

III

IV

Figura 1.2: La figura illustra la definizione di seno e coseno per gli angoli θ1,2 .

quindi definire le seguenti funzioni dell’angolo θ1

sin θ1 =

P1 Q1

= y1 ,

OP1

cos θ1 =

OQ1

= x1

OP1

(1.5)

dove si e’ tenuto conto che OP1 = 1. In queste definizioni le coordinate x, y sono prese con

il loro segno algebrico. Dunque nel primo quadrante sono entrambe positive e cosi’ saranno

seno e coseno. Nel secondo quadrante x e’ negativo e quindi il seno e’ positivo mentre il

coseno e’ negativo. Questo caso e’ considerato nella Fig.1.2, come l’agolo θ2 .Analogamente

si possono considerare gli altri casi Nel III quadrante sono entrambi negativi, mentre nel

IV il coseno e’ positivo ed il seno negativo. Si trovano anche subito i seguenti valori del

seno e coseno per valori particolari degli angoli

sin 00 = 0,

cos 00 = 1,

sin 900 = 1,

cos 900 = 0,

1

sin 450 = cos 450 = √

2

(1.6)

per il teorema di Pitagora si ha

(P1 Q1 )2 + (OQ1 )2 = (OP1 )2 = 1

(1.7)

sin2 θ1 + cos2 θ1 = 1

(1.8)

da cui

Questa proprieta’ vale per qualunque valore dell’angolo e quindi le funzioni seno e coseno

non sono indipendenti tra loro.

Segue subito dalla definizione di seno e coseno (il punto P ritorna su se stesso dopo

un giro di 3600 ), ma anche guardando il grafico di Figura 1.3, che si tratta di funzioni

periodiche con un periodo di 3600 , cioe’

sin(θ + 3600 ) = sin θ,

cos(θ + 3600 ) = cos θ

4

(1.9)

1.0

0.5

50

100

150

200

250

300

350

-0.5

-1.0

Figura 1.3: Il grafico delle funzioni seno (linea continua) e coseno (linea tratteggiata)

tra 0 e 360 gradi.

Relazioni importanti sono le seguenti (che dimostreremo facendo uso dei numeri complessi)

sin(α + β) = sin α cos β + sin β cos α

cos(α + β) = cos α cos β − sin α sin β

(1.10)

Un’altra funzione trigonometrica spesso usata e’ la tangente definita come il rapporto tra

6

4

2

-200

100

-100

200

-2

-4

-6

Figura 1.4: La funzione trigonometrica tangente.

seno e coseno:

tan θ =

sin θ

cos θ

(1.11)

Si vede che questa funzione e’ periodica, con periodo 1800 come e’ chiaro dal suo grafico

in Fig. 1.4:

tan(θ + 180) = tan θ

(1.12)

5

Dalla Fig. 1.2 vediamo che la tangente dell’angolo θ1 e’ anche data da

tan θ1 =

y1

P1 Q1

=

OQ1

x1

(1.13)

In molti casi e’ conveniente misurare gli angoli in radianti. Per definire questa misura,

consideriamo la Figura 1.5. Allora si definisce il valore di α in radianti come il rapporto tra

l’arco AB ed il raggio OA. Per un cerchio di raggio 1 corrisponde alla lunghezza dell’arco

corrispondente.

La lunghezza dell’arco per un angolo giro vale 2π e quindi si ha la seguente corrispondenza tra i valori in gradi ed i valori radianti

3600 ⇔ 2π,

1800 ⇔ π,

900 ⇔

Piu’ precisamente

αradianti = αgradi

π

,

2

450 ⇔

π

4

π

180

(1.14)

(1.15)

B

α

O

A

Figura 1.5: La misura di un angolo in radianti.

1.3

I limiti

Supponiamo sia data una funzione f (x) ed un punto a sull’asse delle x. Quello che vogliamo

determinare e’ cosa succede alla f (x) quando x e’ molto vicino ma non uguale ad a.

Consideriamo per esempio la seguente funzione con dominio tutto l’asse reale eccetto il

punto x = 2

f (x) = 3x − 1,

per x 6= 2

(1.16)

Ovviamente non ha senso dire che f (2) = 5 dato che questa funzione non e’ definita in quel

punto1 . Posssiamo pero’ domandarci che valore assume la funzione quando siamo molto,

1

Vedremo in seguito che casi di questo tipo, sebbene appaiono molto artificiali, li incontreremo

spesso

6

molto vicini a 2. Per capire il punto costruiamo due tabelle, la prima in cui partiamo

da valori di x < 2 calcolando il corrispondente valore della f ed un’altra analoga ma per

valori decrescenti di x

x

1 1.5 1.9 1.99 1.999

(1.17)

f(x) 2 3.5 4.7 4.97 4.997

x

f(x)

3

8

2.5

6.5

2.1

5.3

2.01

5.03

2.001

5.003

(1.18)

Vediamo che avvicinandosi a 2 da entrambe le parti il risultato si avvicina sempre piu’ a 5.

Partendo da valori inferiori a 2 la sequenza superiore tende a 5 per valori inferiori, mentre

per valori superiori a 2 la seuqnza tende a 5 per valori maggiori a 5. Dunque abbiamo

due successioni numeriche, una che tende a 5 per valori inferiori a 2 ed una che ci tende

per valori superiori. Questo e’ il modo usuale con il quale si definiscono, per esempio, i

numeri reali, tramite due successioni che approssimano il numero una per valori superiori

e l’altra per valori inferiori. Dunque diremo che

lim f (x) = 5

(1.19)

x→2

Dunque, questa procedura ci permette di dare un senso a qualcosa che a priori non e’

definito.

In questa definizione di limite abbiamo considerato la convergenza ad un determinato

valore sia partendo da valori minori di x che maggiori rispetto al punto limite. Possiamo

pero’ definire anche un limite da destra e uno da sinistra. Indicheremo il limite fatto

da destra o da sinistra con i due simboli limx→a± . Consideriamo, per esempio, la curva

6

4

2

-2

1

-1

2

3

4

Figura 1.6: Nel punto x = 3. che non appartiene al dominio della curva in figura,

il limite destro ed il limite sinistro non coincidono.

di Fig. 1.6 che non e’ definita per x = 3. Possiamo pero’ definire il limite destro e quello

sinistro che sono rispettivemente:

lim f (x) = 6,

lim f (x) = 2

x→3−

x→3+

7

(1.20)

Ovviamente, se il limite destro e quello sinistro esistono ma non coincidono il limite tout

court (cioe’ quello definito in precedenza) non esiste.

In molti casi e’ interessante conoscere il comportamento della funzione per grandi valori

di x. In questo caso definiamo il limite per x → ±∞ e scriveremo

lim f (x) = L±

x→±∞

(1.21)

Dove si intende che prendendo x sempre piu’ grande in valore assoluto, se x > 0, allora il

valore della funzione diventa sempre piu’ vicino a L+ o a L− quando x < 0.

Facciamo alcuni esempi meno banali. Consideriamo la seguente funzione

f (x) =

x2 − 3x + 2

x−2

(1.22)

e notiamo che questa funzione e’ definita ovunque eccetto in x = 2 dove il denominatore

si annulla. Se ne consideriamo il limite in un qualunque punto diverso da x = 2 possiamo

semplicemente sostituire il valore di x dentro la funzione e calcolare il risultato. Per

esempio

(−1)2 − 3(−1) + 2

= −2

(1.23)

lim

x→−1

−1 − 2

Ma per x = 2 non possiamo seguire questa strada. In generale occorre seguire la procedura

che abbiamo visto prima,cioe’ studiare cosa succede quando x si avvicina sempre piu’ a 2

ma senza uguagliarlo. In molti casi ci sono dei trucchi che possiamo adottare. Nel caso in

esame si puo’ notare che anche il numeratore si annulla per x = 2. Questo significa che si

puo’ fattorizzare il numeratore estraendo il fattore x − 2. Infatti avremo

x2 − 3x + 2

(x − 2)(x − 1)

= lim

= lim (x − 1) = 1

x→2

x→2

x→2

x−2

x−2

lim

(1.24)

Dato che nell’ultimo passaggio, l’espressione che risulta dopo la divisione tra i due polinomi

al numeratore ed al denominatore e’ ben definita, e quindi possiamo calcolare il limite

semplicemente sostituendo il valore di x. Notiamo che la f (x) e (x − 1) non sono la stessa

funzione, dato che la f (x) e’ definita su tutto l’asse reale escludendo il punto x = 2, mentre

la seconda funzione e’ definita ovunque. Ma l’osservazione cruciale e’ che le due funzioni

sono uguali in tutti gli altri punti. Questo fatto ci permette di calcolare in modo semplice

il limite della f (x) nel punto in cui non e’ ben definita.

Se consideriamo il rapporto di due polinomi e gli zeri del denominatore non coincidono

con zeri del numeratore, il limite in questi punti tendera’ a ±∞ a seconda del segno della

funzione per grandi valori di |x|.

Intuitivamente diciamo che una curva e’ continua se la possiamo disegnare senza alzare

la penna dal foglio. Ci sono pero’ funzioni come 1/x (vedi Fig. 1.7) che vanno a +∞ per

x → 0+ e a −∞ per x → 0− che non godono di questa proprieta’ perche’ x = 0 non sta

nel dominio ed inoltre il limite destro ed il limite sinistro non coincidono.

Diremo dunque che una funzione e’ continua nel punto x = a se a e’ nel dominio della

funzione e se

lim f (x) = f (a)

(1.25)

x→a

8

2

1

-4

2

-2

4

-1

-2

Figura 1.7: Il grafico di 1/x.

Ovviamente questa scrittura contiene implicitamente il fatto che i limiti destro e sinistro

esistono e coincidono.

Un limite che e’ spesso utile considerare e’ il seguente:

sin x

=1

x→0 x

lim

(1.26)

Senza entrare in una dimostrazione formale facciamo vedere graficamente in Fig 1.8, come

sin x e x vadano a zero nello stesso modo quando x → 0

1.5

1.0

0.5

-1.5

-1.0

0.5

-0.5

1.0

1.5

-0.5

-1.0

-1.5

Figura 1.8: I grafici di sin x e x in vicinanza di x = 0.

Tramite la nozione di limite siamo adesso in grado di definire un particolare numero di

grandissima rilevanza nella matematica. Stiamo parlando del numero di Eulero che e’ un

numero trascendente (cioe’ non esiste equazione algebrica che lo ammetta come soluzione)

9

la cui rappresentazione decimale (ovviamente infinita, come π) e’ data da

e = 2.71828182845904523536028.....

(1.27)

La definizione rigorosa di e e’ la seguente

e = lim

n→∞

1+

1

n

n

(1.28)

Questa espressione ha il significato che si devono calcolare i termini della successione

e1 , e2 , · · · ....

(1.29)

A questo punto piu’ grande e’ il valore di n che si considera, tanto piu’ il termine en della

successione en definita da

1 n

en = 1 +

(1.30)

n

si avvicina ad e. Per esempio si ha

e1 = 2,

e2 = 2.25,

e3 = 2.37, · · · e10 = 2.59374,

e1000 = 2.71692, · · ·

(1.31)

Scegliendo n sufficientemente grande possiamo calcolare e con la precisione che si vuole

(anche se questo non e’ il metodo piu’ efficiente).

Supponiamo adesso di voler calcolare una potenza di e,

a

1 n

a m

1 an

a

e = lim

1+

(1.32)

= lim 1 +

= lim 1 +

n→∞

m→∞

n→∞

n

n

m

dove abbiamo sotituito ad n la quantita’ m/a. Infatti fare il limite per n → ∞ o m → ∞

non fa differenza.

Ricordiamo qui anche la definizione di logaritmo. Se abbiamo una equazione del tipo

ax = b,

a, b > 0

(1.33)

con a e b noti, il valore di x per cui questa e’ soddisfatta si chiama il logaritmo di b in

base a e si scrive

x = loga b

(1.34)

Quindi, per definizione

aloga b = b

(1.35)

Ricordiamo alcune proprieta’ del logaritmo

b

= loga b − loga c,

loga (bc) = loga b + logb c,

loga

c

loga (br ) = r loga b

(1.36)

Jnoltre

loga 1 = 0,

loga a = 1,

10

loga (ax ) = x

(1.37)

Esiste anche un modo semplice per cambiare la base dei logaritmi in cui si lavora. Precisamente, i logaritmi di uno stesso numero in due basi diverse sono correlati da

loga x =

logc x

logc a

(1.38)

Ovviamente la scelta della base per i logaritmi e’ completamente arbitraria. Quando

si usano per calcoli numerici una base molto conveniente e’ la base 10, ma quando si voglia

una base comoda per sviluppi matematici, questa e’ la base e, cioe’ si sceglie come base il

numero di Eulero. I logaritmi in base e sono anche detti logaritmi naturali. I logaritmi

naturali hanno una scrittura particolare che non indica la base stessa2 :

loge a ≡ ln a

(1.39)

In particolare, per i logaritmi naturali valgono le seguenti regole

eln x = x,

ln(xy) = ln x + ln y,

1.4

ln(ex ) = x, ln 1 = 0

x

= ln x − ln y, ln xy = y ln x

ln

y

(1.40)

(1.41)

Le derivate

Se vogliamo definire la velocita’ media di una automobile dobbiamo prendere la distanza

percorsa in un dato tempo e dividerla per il tempo impiegato, cioe’

velocita′ media =

distanza

tempo

(1.42)

Un modo per misurare la distanza e’ considerare i segnali chilometrici. Se ad una dato

istante passiamo da un dato segnale chilometrico, diciamo che la nostra posizione e’ quella

indicata dal segnale. In pratica stiamo definendo una funzione tale che quando l’argomento

e’ il tempo che corrisponde al passaggio da un dato segnale, assume un valore numerico

pari al valore dei chilometri indicati. Se chiamiamo questa funzione posizione, potremo

scrivere la distanza tra due segnali come

posizione(t2 ) − posizione(t1 ) = distanza tra i due segnali

(1.43)

dove t1 e t2 sono gli istanti di tempo nei quali passiamo al primo ed al secondo segnale.

Se immaginiamo di avere una distribuzione di segnali in tutti i punti della strada che

stiamo percorrendo, possiamo definire una funzione che ad ogni istante ci segnala la nostra

posizione sulla strada in relazione all’istante considerato. Chiamando questa funzione con

s(t) possiamo definire la velocita’ media come

v̄ =

s(t2 ) − s(t1 )

t2 − t1

2

(1.44)

Ma qualvolta, per abuso di notazioni, scriveremo ln a nella forma log a. Cioe’, ogni volta che

non si indichi esplicitamente la base si intende che il logaritmo e’ in base e

11

dove t1 e t2 sono gli istanti tra i quali vogliamo calcolare la velocita’ media.

Supponiamo adesso di voler determinare la velocita’ ad ogni istante t, cioe’ quello che

in pratica fa un contachilometri. A questo scopo fissiamo l’istante t al quale vogliamo

definire la velocita’. Poi prendiamo un altro istante t′ e calcoliamo la velocita’ media

prendendo t′ sempre piu’ vicino a t. Quello che stiamo facendo e’ di definire la velocita’

istantanea come il limite

s(t′ ) − s(t)

(1.45)

v = lim

t′ →t

t′ − t

Ovviamente e’ necessario il concetto di limite in questa definizione perche’ il rapporto

che definisce la velocita’ media non e’ definito quando i due istanti considerati coincidono.

Una maniera piu’ illuminante per definire la velocita’ istantanea (velocita’ tout court) e’

quello di considerare t′ = t + ∆t e poi prendere il limite per ∆t che tende a zero

s(t + ∆t) − s(t)

∆t→0

∆t

v = lim

(1.46)

Si dice anche che la velocita’ e’ il limite del rapporto incrementale, o la derivata di s(t),

ed il risultato del limite viene rappresentato in vari modi. Per esempio

v=

ds(t)

= ṡ(t)

dt

(1.47)

sono notazione equivalenti. La seconda espressione ricorda il fatto che la derivata e’ il

limite del rapporto tra due variazione, la variazione della posizione e la variazione del

tempo. Infatti potremmo scrivere

∆s = s(t + ∆t) − s(t)

(1.48)

che rappresenta la variazione di posizione nel passare dal tempo t al tempo t+∆t e scrivere

∆s

ds(t)

= lim

∆t→0 ∆t

dt

(1.49)

Dopo questa premessa, consideriamo una generica funzione f (x) e definiamone la

derivata come il limite del rapporto incrementale

f (x + ∆x) − f (x)

df (x)

≡ f ′ (x) = lim

∆x→0

dx

∆x

(1.50)

La derivata ha un semplice significato geometrico. Consideriamo la Fig. 1.9. Il rapporto

incrementale e’ il rapporto dei due cateti ∆f (x) e ∆x del triangolo rettangolo che ha

per ipotenusa la linea tratteggiata che passa per i punti (x + ∆x, f (x + ∆x) e (x, f (x).

Dunque e’ la tangente dell’angolo che l’ipotenusa forma al vertice f (x) con il catetoo,

in altri termini, la pendenza dell’ipotenusa. Quando facciamo tendere ∆x a zero, questa

ipotenusa tende a diventare la tangente alla curva nel punto di coordinate (x, f (x). Questa

osservazione permettere di capire molto semplicemente quanto vale la derivata guardando

il grafico della funzione.

12

f(x)

f(x + ∆ x)

∆ f(x)

f(x)

x+ ∆ x

x

x

Figura 1.9: Illustrazione del significato geometrico della derivata.

Facciamo alcuni esempi: consideriamo f (x) = c con c costante indipendente da x,

allora

df (x)

c−c

= lim

=0

(1.51)

∆x→0 ∆x

dx

Quindi la derivata di una costante e’ zero. Esprime semplicemente il fatto che una costante

non cambia. Od anche osservando che il grafico che corrispondente a f (x) = c e’ una retta

orizzontale nel piano (x, f (x)) che passa per il punto f (x) = c. Ma una retta orizzontale

ha pendenza zero.

Se prendiamo f (x) = x

dx

(x + ∆x) − x

= lim

=1

∆x→0

dx

∆x

(1.52)

dx2

2x∆x + ∆2

(x + ∆x)2 − x2

= lim

=

= 2x + ∆x

∆x→0

dx

∆x

∆x

(1.53)

Infine consideriamo f (x) = x2

Nel limite in cui ∆x va a zero si trova

dx2

= 2x

dx

(1.54)

Riportiamo di seguito una tavola con le derivate delle funzioni piu’ importanti

f (x)

c

xn

sin(cx)

cos(cx)

ecx

ln x

df (x)/dx

0

nxn−1

c cos(cx)

−c sin(cx)

cecx

1/x

13

(1.55)

Tavola 1 - Una tavola di derivate. In queste espressioni c e’ una costante.

Una regola importante e’ quella che serve per calcolare la derivata di un prodotto. Si

ha

f (x + ∆x)g(x + ∆x) − f (x)g(x)

=

∆x→0

∆x

f (x + ∆x)g(x + ∆x) − f (x + ∆x)g(x) + f (x + ∆x)g(x) − f (x)g(x)

lim

(1.56)

∆x→0

∆x

(f (x)g(x))′ = lim

dove nell’ultimo passaggio abbiamo aggiunto e levato f (x + ∆x)g(x). Possiamo riscrivere

f (x + ∆x)(g(x + ∆x) − g(x)) + (f (x + ∆x) − f (x))g(x)

∆x→0

∆x

(f (x)g(x))′ = lim

(1.57)

Dato che nel limite f (x + ∆x) tende a f (x) si trova

(f (x)g(x))′ = f (x)g′ (x) + f ′ (x)g(x)

(1.58)

Infine consideriamo la derivata di una funzione di funzione, cioe’ di un funzione f (x) dove

a sua volta x e’ una funziona di un’altra variabile y, cioe’ f (x(y)). Ci si chiede quale sia

la derivata della funzione f rispetto ad y. Si ha

df (x) df (x(y))

dx(y)

=

dy

dx x=x(y) dy

(1.59)

Supponiamo, per esempio, di avere la funzione f (y) = sin(y 3 ). Per calcolare la sua

derivata introduciamo x = y 3 . Dunque

d sin x dy 3

df (x(y))

=

= cos x 3 3y 2 = 3y 2 cos(y 3 )

3

dy

dx x=y dy

x=y

(1.60)

Le derivate di ordine piu’ alte si definiscono per ricorrenza. La derivata seconda e’ la

derivata della derivata prima, ecc. La derivata di ordine n viene indicata con uno dei

seguenti simboli

dn f (x)

f (n) (x) =

(1.61)

dxn

1.4.1

Equazioni differenziali e formula di Taylor

Consideriamo una equazione differenziale del primo ordine del tipo:

df (x)

+ h(x)f (x) = g(x)

dx

(1.62)

dove h(x) e g(x) sono funzioni note e f (x) e’ la funzione incognita. Un teorema fondamentale sulle equazioni differenziali dice che: se assegniamo il valore di f (x) in un punto,

l’equazione ha una ed una sola soluzione.

14

L’idea della dimostrazione e’ molto semplice. Consideriamo la definizione di derivata

(1.50). Se la quantita’ ∆x e’ sufficientemente piccola, possiamo approssimare la derivata

della funzione f (x) nel punto x, con il relativo rapporto incrementale

df (x)

f (x + ∆x) − f (x)

≈

dx

∆x

(1.63)

Ma questa relazione puo’ anche essere usata per calcolare approssimativamente la f (x +

∆x) in funzione della f (x) e della sua derivata nello stesso punto:

f (x + ∆x) ≈ f (x) + ∆x

df (x)

dx

Data allora la funzione in un punto x0 , la possiamo calcolare in un punto vicino

df (x) f (x0 + ∆x) ≈ f (x0 ) + ∆x

= f (x0 ) + ∆x (g(x0 ) − h(x0 )f (x0 ))

dx x=x0

(1.64)

(1.65)

dove abbiamo usato l’equazione differenziale per riesprimere la derivata di f (x) in x0 in

termini di f (x0 ). Adesso il secondo membro e’ noto e quindi conosciamo f (x0 + ∆x).

Possiamo poi procedere analogamente per calcolare la f nel punto x0 + 2∆x0 )

df (x) (1.66)

f (x0 + 2∆x) = f (x0 + ∆x) + ∆x

dx x=x0 +∆x

Dato che dal calcolo precedente abbiamo determinato f (x0 +∆x), possiamo riesprimere

la derivata nel punto x0 + ∆x usando l’equazione differenziale dove compaiono adesso

tutte quantita’ note. Cosi procedendo e’ possibile determinare la f (x) in tutti i punti.

Naturalmente questa procedura e’ tanto piu’ corretta quanto piu’ piccolo si [rende ∆x.

Una procedura di questo tipo, o sue variazioni, viene usata per risolvere, o integrare,

numericamente un’equazione differenziale. Questa procedura e’ facilmente implementabile

in un calcolatore elettronico.

In genere, l’errore che si fa in questa approssimazione e’ di ordine (∆x)2 . Per esempio se ∆x ≈ 0.1, l’errore e’ di ordine 10−2 . Usando questo risultato si puo’ calcolare

l’approssimazione a ex0 nel seguente modo

ex0 +∆x ≈ ex0 + ∆xex0 = ex0 (1 + ∆x)

(1.67)

Il valore della funzione in un punto, che serve per risolvere l’equazione differenziale, viene

anche detto costante d’integrazione.

La formula (1.65) e’ un caso particolare di una formula piu’ generale che si chiama

formula di Taylor che permette di calcolare il valore di una funzione in un punto se si

conoscono le prime N derivate

f (x) ≈ f (a) + (x − a)f ′ (a) +

1

1

(x − a)2 f ′′ (a) + · · ·

f (N −1) (a)

2!

(N − 1)!

dove

f (N ) (a) ≡

dN f (x) dxN x=a

15

(1.68)

(1.69)

La correzione a questa espressione e’ in genere di ordine (x − a)N . Per esempio, se ci

limitiamo sino al termine con la derivata terza, e se x − a = 0.1, l’errore che facciamo e’

di ordine (10−1 )4 = 10−4 = 0.0001. Sotto certe ipotesi possiamo prendere il limite per

N → ∞ di questa espressione e trovare una rappresentazione esatta (detta sviluppo in

serie) della funzione f (x)

∞

X

1

(x − a)n f (n) (a)

(1.70)

f (x) =

n!

n=0

ex

Se consideriamo

e sviluppiamo in serie per a = 0, dato che la derivata prima e’

uguale all’esponenziale di partenza, tutte le derivate sono uguali all’esponenziale e se le

calcoliamo a x − 0 si trova 1. Il risultato e’ che l’esponenziale ammette il seguente sviluppo

in serie

∞

X

1 2

xn

1 n

x

e = 1 + x + x + ··· + x + ··· =

(1.71)

2!

n!

n!

n=0

Questi risultati si possono facilmente generalizzare al caso di equazioni differenziali di

ordine piu’ elevato, cioe’ ad equazioni che coinvolgano la derivata ennesima di una funzione.

In questo caso per avere un’unica soluzione occorre assegnare n costanti d’integrazione che,

per esempio, possono essere scelte come il valore della funzione e delle sue derivate sino

all’ordine (N − 1) in un punto. Vedremo in seguito alcuni esempi.

1.4.2

Funzioni di piu’ variabili

Nel caso di funzioni di piu’ variabili si possono definire le derivate rispetto alle singole

variabili. In questo caso si parla di derivate parziali. Per esempio, se si ha una funzione

f (x, y) la sua derivata parziale rispetto ad x e’ definita da

∂f (x, y)

f (x + ∆x, y) − f (x, y)

= lim

∆x→0

∂x

∆x

(1.72)

f (x, y + ∆y) − f (x, y)

∂f (x, y)

= lim

∆y→0

∂y

∆y

(1.73)

ed analogamente

Quindi, quando si esegue una derivata parziale rispetto ad una variabile, le altre devono

essere tenute ferme. Per esempio

∂(x3 y 2 )

= 3x2 y 2 ,

∂x

1.5

∂(x3 y 2 )

= 2x3 y

∂y

(1.74)

Gli integrali

Ci sono due tipi di integrali, il cosi detto integrale indefinito e quello definito. L’integrale

indefinito e’ l’operazione inversa della derivata. Cioe’ data un funzione f (x), il suo integrale

indefinito

Z

F (x) = f (x)dx

(1.75)

16

e’ quella funzione F (x) tale che la sua derivata e’ f (x). F (x) e’ anche detta una primitiva

di f (x)

dF (x)

= f (x)

(1.76)

dx

Quindi per calcolare l’integrale di una funzione elementare come quelle di Tavola 1 basta

leggere la tavola stessa in ordine inverso. L’integrale indefinito dipende da una costante

arbitraria, dato che la derivata di una costante e’ nulla. Per esempio, l’integrale di x sara’

Z

x2

x dx =

+c

(1.77)

2

Troviamo cosi la seguente tavola di integrali indefiniti

R

f (x)

f (x) dx

n

n+1

x

x

/(n + 1) + cost

cos(cx)

sin(cx)/c + cost

sin(cx) − cos(cx)/c + cost

ecx

ecx /c + cost

1/x

ln x + cost

(1.78)

Tavola 2 - Una tavola di integrali. In queste espressioni c e’ una costante.

Chiaramente il concetto di integrale indefinito e’ utile per risolvere una equazione

differenziale.

Vediamo alcuni esempi.

Moto con accelerazione costante

In questo caso la derivata della velocita’, cioe’ l’accelerazione e’ costante, quindi

Z

Z

dv

dv

= a → v(t) =

dt = adt = at + costante

dt

dt

(1.79)

con a una costante indipendente dal tempo. Pertanto

v(t) = at + costante

(1.80)

Come possiamo determinare la costante? Se assegniamo la velocita’ v0 al tempo t0 ,

dovremo avere

v(t0 ) = v0 = at0 + costante

(1.81)

Possiamo ricavare la costante da questa relazione

costante = v0 − at0

(1.82)

v(t) = at + v0 − at0

(1.83)

e sostituendo

17

da cui

v(t) = v0 + a(t − t0 )

(1.84)

Se ci chiediamo come varia la posizione della particella nel caso in esame, dovremo risolvere

l’equazione

ds(t)

= v(t) = v0 + a(t − t0 )

(1.85)

dt

In questa equazione abbiamo a secondo membro un termine costante ed uno lineare in t.

In entrambi i casi si calcolano agevolmente le primitive con il risultato

1

s(t) = (v0 − at0 )t + at2 + costante

2

(1.86)

Se conosciamo la posizione al tempo t0 , s0 = s(t0 ), possiamo determinare la costante

risolvendo

Dunque

e sostituendo

1

1

s0 = (v0 − at0 )t0 + at20 + costante = v0 t0 − at20 + costante

2

2

(1.87)

1

costante = s0 − v0 t0 + at20

2

(1.88)

1

1

s(t) = (v0 − at0 )t + at2 + s0 − v0 t0 + at20

2

2

(1.89)

da cui

1

(1.90)

s(t) = s0 + v0 (t − t0 ) + a(t − t0 )2

2

Un esempio meno banale e’ il moto di una molla. In questo caso, dalla legge di Newton,

F = ma e dal fatto che per spiccoli spostamente, la molla tende a ritornare alla posizione

di equilibrio con una forza proporzionale allo spostamento, F = −kx, si ha

m

d2 x(t)

= −kx(t)

dt

(1.91)

Occorre dunque trovare una funzione che derivata due volte e’ proporzionale a se stessa.

Vediamo dalle nostre tavole che le funzioni trigonometriche seno e coseno godono entrambe

di questa proprieta’. Segue immediatamente che la soluzione e’ data da

x(t) = A cos ωt + B sin ωt,

ω2 =

k

m

(1.92)

Dove le costanti A e B sono legate alle condizioni iniziali. Per esempio, se diamo a t = 0

la posizione e la velocita’, avremo

x0 = x(0) = A

(1.93)

v0 = v(0) = [−ωA sin ωt + ωB cos ωt]t=0 = ωB

(1.94)

e

18

Quindi

v(0)

sin ωt

(1.95)

ω

L’integrale definito e’ invece introdotto nel seguente modo. Consideriamo una funzione

f (x) nell’intervallo (a, b), allora il suo integrale definito tra a e b, e che viene indicato con

Z b

f (x)dx

(1.96)

x(t) = x(0) cos ωt +

a

e’ l’area della regione compresa tra la curva in questo intervallo ed il segmento (a, b)

sull’asse delle ascisse (vedi Figura 1.10).

10

8

6

4

2

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

a

b

Figura 1.10: L’integrale della funzione f (x), riportata nel grafico, tra a e b e’ l’area

della parte tratteggiata.

10

8

6

4

2

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

a

b

Figura 1.11: L’integrale della funzione f (x), secondo Riemann.

In termini piu’ concreti l’integrale (secondo Riemann) e’ definito dal processo di limite

illustrato in Figura 1.11. Si divide l’area di interesse in tanti rettangoli di ampiezza

∆xi = xi+1 − xi ,

x1 = a,

19

xn+1 = b

(1.97)

e si approssima l’area con la somma delle aree dei rettangoli e poi si prende il limite per

∆xi → 0. In formule

Z b

n

X

f (xi )∆xi

(1.98)

f (x)dx = lim

∆xi →0

a

i=1

Consideriamo adesso una primitiva di f (x). Dunque una funzione tale che

dF (x)

= f (x)

dx

(1.99)

Dunque possiamo scrivere in via approssimata

F (xi+1 ) ≈ F (xi ) + (xi+1 − xi )f (xi )

(1.100)

∆xi f (xi ) ≈ F (xi+1 ) − F (xi )

(1.101)

od anche

da cui

Z

b

f (x)dx = lim

∆xi →0

a

n

X

(F (xi+1 − F (xi ))

(1.102)

i=1

Scriviamo i vari termini di questa somma nel seguente modo

F (x2 ) − F (x1 ) +

+ F (x3 ) − F (x2 ) +

+ F (x4 ) − F (x3 ) +

+ ··· +

+ F (xn ) − F (xn−1 ) +

+ F (xn+1 ) − F (xn )

(1.103)

Chiaramente i termini di questa somma si annullano a due a due ed il risultato e’ semplicamente F (b) − F (a). Dunque abbiamo dimostrato il teorema fondamentale del calcolo

integrale che dice l’integrale definito e quello indefinito sono connessi dalla seguente

relazione

Z

b

a

f (x)dx = F (b) − F (a)

(1.104)

dove F (x) e’ la primitiva di f (x). La costante arbitraria che appare nel calcolo dell’integrale indefinito di f (x) (o della primitiva) non ha effetto nel calcolo dell’integrale definito,

dato che nella differenza F (b) − F (a) si cancella. Facciamo un semplice esempio

Z

2

1

x2 dx =

7

x3 8 1

x3 − = − =

3 x=2

3 x=1 3 3

3

20

(1.105)

1.6

Numeri complessi

I numeri complessi nascono dall’esigenza di trovare comunque delle soluzioni alle equazioni algebriche di secondo grado che, com’e’ noto, nel caso di discriminante negativo non

ammettono soluzioni reali. L’esempio piu’ semplice e’ quello dell’equazione

x2 = −1

(1.106)

Il modo in cui viene risolto il problema e’ quello di definire un numero nuovo, non reale,

che e’ indicato con la lettera i (immaginario in contrasto ai numeri reali), tale che

i2 = −1

(1.107)

Questo permette di allargare il campo dei numeri reali introducendo delle nuove quantita’

(i numeri complessi) che sono determinati da una coppia di reali:

z = a + ib

(1.108)

Im z

z

b

a

Re z

Figura 1.12: La rappresentazione di un numero complesso come un punto sul piano.

I numeri reali a e b si dicono rispettivamente parte reale (Re z) e parte immaginaria

(Im z) di z. Notiamo che un numero complesso con parte immaginaria nulla e’ un numero reale. Possiamo introdurre la moltiplicazione tra due numeri complessi, in modo da

rispettare le consuete regole algebriche aumentate della regola i2 = −1. Si ha dunque

z1 z2 = (a1 + ib1 )(a2 + ib2 ) = a1 a2 − b1 b2 + i(b1 a2 + a1 b2 )

(1.109)

Se sia z1 che z2 hanno parte immaginaria nulla (b1 = b2 = 0), la regola precedente si riduce

al prodotto a1 a2 . Si ritrova cosi il prodotto di due numeri reali. In particolare il prodotto

21

di un numero reale per un numero complesso (nel caso precedente b1 = 0) da’

a1 z2 = a1 a2 + ia1 b2

(1.110)

Si definisce il complesso coniugato di un numero complesso tramite l’operazione di trasformare i → −i. Precisamente

z ∗ = (a + ib)∗ = a − ib

(1.111)

Il modulo quadro di z e’ una quantita’ positiva ed e’ data da

|z|2 = zz ∗ = (a + ib)(a − ib) = a2 + b2 ≥ 0

(1.112)

Dato che un numero complesso e’ identificato da una coppia di numeri reali, lo possiamo

anche descrivere in termini di punti su un piano, in cui l’asse x e l’asse y siano rappresentati

dalla parte reale e dalla parte immaginaria del numero complesso (vedi Figura 1.12). Possiamo dare anche un’altra rappresentazione di z usando coordinate polari. Cioe’ possiamo

scrivere

a = ρ cos θ, b = ρ sin θ

(1.113)

da cui

z = ρ(cos θ + i sin θ)

(1.114)

Il numero ρ e’ correlato semplicemente al modulo quadro di z. Infatti usando la rappresentazione polare si ha

|z|2 = ρ2 (cos θ + i sin θ)(cos θ − i sin θ) = ρ2 (cos2 θ + sin2 θ) = ρ2

(1.115)

Dunque

ρ=

p

|z|2

(1.116)

Esiste una importantissima relazione, chiamata l’identita’ di Eulero, tra l’espressione trigonometrica di un numero complesso di modulo 1 ed il numero di Eulero, indicato con la

lettera e, data da

eiθ = cos θ + i sin θ

(1.117)

Notiamo intanto che entrambi i membri hanno modulo 1. Per il secondo membro vedi

l’equazione (1.115). Per il primo membro ricordiamo una identita’ algebrica valida per

potenze con la stessa base

ax ay = ax+y

(1.118)

Segue

da cui

eiθ1 eiθ2 = ei(θ1 +θ2 )

(1.119)

∗

|eiθ |2 = eiθ eiθ = eiθ e−iθ = 1

(1.120)

22

Siamo ora in grado di dimostrare le equazioni (1.10), assumendo l’identita’ di Eulero.

Usando su entrambi i membri della (1.119) questa identita’ si ha

ei(θ1 +θ2 ) = cos(θ1 + θ2 ) + i sin(θ1 + θ2 )

eiθ1 eiθ2

= (cos θ1 + i sin θ1 ) (cos θ2 + i sin θ2 ) =

= cos θ1 cos θ2 − sin θ1 sin θ2 + i(sin θ1 cos θ2 + sin θ2 cos θ1 )

(1.121)

(1.122)

Dato che due numeri complessi sono uguali se e solo se hanno uguale parte reale e parte

immaginaria, confrontando queste due espressioni vediamo che le relazioni che si ottengono

sono esattamente le (1.10).

Dimostriamo adesso l’identita’ di Eulero. Consideriamo le due funzioni

f1 (θ) = eiθ ,

Si ha

f2 (θ) = cos θ + i sin θ

(1.123)

df1 (θ)

= if1 (θ)

dθ

(1.124)

df2 (θ)

= − sin θ + i cos θ = i(cos θ + i sin θ) = if2 (θ)

dθ

(1.125)

Inoltre

f1 (0) = 1,

f2 (0) = 1

(1.126)

Dunque f1 (θ) e f2 (θ) coincidono ovunque, dato che soddisfano la stessa equazione differenziale del primo ordine e coincidono in θ = 0. Dalla formula di Eulero segue quella che

viene considerata la piu’ bella formula della matematica perche’ connette il numero

e, π, l’unita’ immaginaria e −1. Infatti se nella formula di Eulero scegliamo θ = π segue

subito

eiπ = −1

(1.127)

1.7

Le matrici

Una matrice e’ una collezione di n × m numeri (in genere considereremo numeri complessi)

che indicheremo con il simbolo

mij ,

i = 1, · · · , n,

j = 1, · · · , m

(1.128)

In genere questi numeri si dispongono in un rettangolo che si denota complessivamente

con un unico simbolo, per esempio, M

m11 m12 · · · m1m

m21 m22 · · · m2m

(1.129)

M = .

..

..

..

..

.

.

.

mn1 m2n · · · mnm

23

I singoli numeri mij sono detti elementi della matrice M . Il primo indice determina la

riga, mentre il secondo indice la colonna. Facciamo alcuni esempi:

0 1

Matrice 2 × 2 :

(1.130)

1 0

0

Matrice 2 × 1 :

(1.131)

1

Matrice 1 × 2 :

1 0

(1.132)

Le matrici come le ultime due sono anche dette vettori. Nel primo caso si parla di un

vettore colonna, nel secondo caso di un vettore riga. Le matrici di ordine n × m formano

uno spazio vettoriale di dimensione n × m, con la somma di due matrici definita da:

(A + B)ij = Aij + Bij

(1.133)

(αA)ij = αAij

(1.134)

ed il prodotto

Per matrici 2 × 2 questo significa

′ ′ a b

a + a′ b + b′

a b

=

+

c + c′ d + d′

c′ d′

c d

e

α

a b

c d

=

αa αb

αc αd

(1.135)

(1.136)

E’ possibile definire un prodotto tra due matrici A e B se il numero di colonne di A e’

uguale al numero di righe di B. Precisamente se A e’ di ordine m1 × n e B n × m2 , allora

il loro prodotto, una matrice m1 × m2 , e’ dato da

Cij =

n

X

Aik Bkj

(1.137)

k=1

Piu’ esplicitamente si ha

C11

C12

···

C1m2

C21

···

Cij

···

Cm1 m2

= A11 B11 + A12 B21 + · · · + A1n Bn1

= A11 B12 + A12 B22 + · · · + A1n Bn2

= A11 B1m2 + A12 B2m2 + · · · + A1n Bnm2

= A21 B11 + A22 B21 + · · · + A2n Bn1

= Ai1 B1j + Ai2 B2j = · · · + Ain Bnj

= Am1 1 B1m2 + Am1 2 B2m2 + · · · + Am1 n Bnm2

(1.138)

Il prodotto cosi’ definito si chiama prodotto righe per colonne. Infatti, se guardiamo

l’espressione precedente, vediamo che, per esempio, l’elemento C11 , e’ dato dalla somma

24

dei prodotti dei termini della prima riga di A per i corrispondenti della prima colonna di

B. Nello stesso modo, l’elemento Cij e’ dato dalla somma dei prodotti dei termini della

riga i-ma di A per i corrispondenti della colonna j-ma di B. Diamo alcuni esempi di

prodotti. Il prodotto di due matrici 2 × 2 e’ ancora una matrice 2 × 23

0 1

1 0

0 −1

=

(1.139)

1 0

0 −1

1 0

Il prodotto di una matrice 2 × 2 per una 2 × 1 (un vettore) e’ ancora un vettore 2 × 14

0 1

0

1

=

(1.140)

1 0

1

0

Analogamente il prodotto di un vettore 1 × 2 per una matrice 2 × 2 e’ un vettore 1 × 25

0 1

0 1

= 1 0

(1.141)

1 0

Notiamo infine che il prodotto di un vettore 1 × n per un vettore n × 1 da’ una matrice

1 × 1 cioe’ un numero. Per esempio

a′

a b

= aa′ + bb′

(1.142)

b′

Nel caso di matrici quadrate si definisce una quantita’ importante che e’ il determinante. Importante, in particolare, perche’ un sistema di n equazioni lineari in n incognite

si riconduce ad un calcolo di determinanti di matrici costruite con i coefficienti delle equazioni del sistema. In particolare, se si ha un sistema lineare omogeneo, cioe’ senza termini

noti, quale per esempio

a11 x + a12 y = 0,

a21 x + a22 y = 0

(1.143)

si puo’ dimostrare che si hanno soluzioni non nulle se e solo se il determinante della matrice

dei coefficienti e’ nullo. In questo caso il determinante e’ dato da

a11 a12

= a11 a22 − a21 a12

(1.144)

Det

a21 a22

In generale il determinante si ottiene prendendo tutti i possibili prodotti di elementi che

non appartengono alla stessa riga e alla stessa colonna e combinandoli assieme con un

opportuno segno in fronte a ciascuno di essi. Senza entrare in dettagli diciamo che esiste

3

In genere il prodotto di due matrici quadrate n × n e’ ancora una matrice quadrata dello stesso

ordine

4

In generale il prodotto di una matrice n × n per il vettore n-dimensionale, n × 1, e’ ancora un

vettore n-dimensionale

5

Anche qui in generale, un vettore 1 × n per una matrice quadrata n × n da’ un vettore di tipo

1×n

25

un metodo ricorsivo per calcolare i determinanti

righe (o per colonne). Consideriamo ad esempio il

a11 a12 a13

Det a21 a22 a23 =

a31 a32 a33

a21

a22 a23

− a12 Det

= a11 Det

a31

a32 a33

effettuando il cosi detto sviluppo per

determinante di una matrice 3 × 3

a23

a33

+ a13 Det

a21 a22

a31 a32

(1.145)

Come si vede il segno di ogni termine e’ scelto positivo o negativo se la somma degli indici

del coefficiente dell’elemento per il quale si sta sviluppando e’ pari o dispari rispettivamente. Inoltre le sottomatrici sono ottenute cancellando dalla matrice iniziale l’intera

riga e l’intera colonna corrispondenti all’elemento dello sviluppo. Il metodo si applica a

qualunque riga o colonna da cui sia preferibile partire. Ovviamente e’ conveniente partire

dalla riga o dalla colonna che ha piu’ elementi nulli perche’ questo diminuisce il numero di

sotto-determinanti da calcolare. Da queste regole si vede facilmente che il determinante e’

una somma di termini costituita da tutti i possibili prodotti di elementi di matrice che non

appartengono alla stessa riga e alla stessa colonna, presi ognuno con un segno opportuno.

Per esempio tra i vari prodotti appare il prodotto di tutti gli elementi della diagonale

principale (quella che va da sinistra a destra) preso con il segno positivo. Questi termini

si chiamano anche prodotti dedotti.

Per matrici quadrate a determinante non nullo e’ possibile trovare una matrice inversa,

definita dalla regola

AA−1 = A−1 A = I

(1.146)

dove I e’ la matrice identita’, cioe’ una matrice con tutti 1 sulla diagonale principale e

zero in tutti gli altri posti). In componenti

n

X

Aji (A−1 )ik =

n

X

(A−1 )ji Aik = δjk

(1.147)

i=1

i=1

Il simbolo δjk e’ detto la δ di Kronecker ed e’ uguale ad 1 per j = k e zero in tutti gli altri

casi. Per esempio, se si ha la matrice 2 × 2

a11 a12

(1.148)

A=

a21 a22

allora l’inversa e’ data da

A−1 =

1

DetA

a22 −a12

−a21 a11

26

(1.149)

Capitolo 2

Cenni di fisica

2.1

Introduzione

Una delle questioni piu’ interessanti relative alla concezione del mondo che ci circonda e’

sempre stata la seguente: la materia, allo stato piu’ elementare, ha composizione corpuscolare o piuttosto continua? Questa domanda deriva a sua volta dal problema di cosa

succeda qualora si continui a dividere un pezzo di materia. E’ possibile continuare questo

processo di divisione sino all’infinito? In questo caso potremo parlare di continuita’ della

materia. Se invece il processo di divisibilita’ ha termine perche’ alla fine non ci e’ possibile effettuare ulteriori divisioni, parleremo di costituzione corpuscolare della materia.

Nel periodo che va dal 600 al 300 AC molti pensatori greci (Talete, Anassimene, Eraclito, Empedocle, Platone e Aristotele) formularono o sostennero l’idea che la materia fosse

costituita da quattro elementi, aria, acqua, terra e fuoco che producevano varie sostanze

tramite processi di rarefazione e di condensazione. Questo portava all’idea di una continuita’ della materia elementare. La posizione opposta fu assunta da Democrito (verso il

460 AC), che introdusse l’idea di atomi1 . Questi atomi erano uguali, eccetto per la forma,

la grandezza ed il moto. Quindi i vari elementi derivavano da una diversa disposizione

degli atomi stessi. Uno dei problemi della concezione di Democrito e’ che questa portava

necessariamente all’idea di vuoto. Infatti tra un atomo e l’altro non esiste materia. Leucippo (≈ 450 AC), Epicuro (347-271 AC) e Lucrezio (98-55 AC) appoggiarono le idee di

Democrito, ma in genere questa idea fu abbandonata per il sopravvento delle idee di Platone e Aristotele che aborrivano l’idea del vuoto e che quindi preferivano l’idea dei quattro

elementi. Questa idea permase per molti secoli. Finalmente Cartesio (1596-1650) riprese

l’idea corpuscolare, sebbene anche lui fosse contrario al vuoto. L’affermazione definitiva

dell’idea corpuscolare, o meglio dell’idea atomica, avvenne grazie alle ricerche fatte sui gas

ed allo sviluppo della chimica. Di particolare rilievo fu il contributo di Dalton (1766-1844)

che introdusse l’idea che tutti gli atomi che costituiscono lo stesso elemento2 fossero identici tra loro. Nonostante che le evidenze della chimica fossero di natura schiacciante, fino

1

2

Dal greco ατ øµøς che significa indivisibile

L’idea che gli elementi costituiscano tutte le sostanze fu introdotta da Boyle (1627-1691)

27

ai primi del novecento c’erano ancora molti scienziati che mettevano in dubbio l’effettiva

realta’ degli atomi. Per esempio lo stesso Einstein nella sua tesi di abilitazione del 1905

affrontava i metodi di misura delle dimensioni molecolari, lavoro teso a rafforzare le idee

corpuscolari sulla materia. Nello stesso anno dava anche un contributo decisivo alle idee

atomiche con il suo lavoro sul moto browniano.

Tutta la discussione precedente si riferisce in realta’ ad una descrizione puramente

cinematica della materia. Dal punto di vista dinamico, dopo la formulazione delle leggi di

Newton (1643-1727) si era consolidata l’idea di una rappresentazione completamente meccanicistica dell’universo, l’idea cioe’ di un universo riconducibile ad un modello puramente

meccanico descritto appunto dalle leggi di Newton. In particolare si tento’ di descrivere

anche i fenomeni luminosi in termini meccanici. Newton stesso formulo’ una teoria corpuscolare della luce. Questa era anche giustificata da quella parte dell’ottica, nota come

ottica geometrica, che descrive la luce come composta da raggi che attraversano lo spazio

in modo rettilineo essendo poi riflessi od assorbiti dalle superfici incontrate. Questo poteva essere chiaramente interpretato in termini di moti di particelle. Quest’ idea si scontro’

successivamente con la scoperta di vari fenomeni, quali la diffrazione e l’interferenza che

non potevano essere spiegati nei termini corpuscolari, ma piuttosto in termini di onde3 .

In realta’ l’idea di moti ondosi si era gia’ largamente diffusa nei domini dell’acustica e

della dinamica dei fluidi. Infatti, anche se l’aria e l’acqua sono composti da atomi ed hanno

quindi struttura corpuscolare, se consideriamo fenomeni che avvengono su una scala D,

molto grande rispetto alle dimensioni interatomiche d4 , il mezzo (aria o acqua) puo’ di fatto

essere considerato come un continuo. I fenomeni interessanti che avvengono in un mezzo

continuo sono fenomeni di disturbo del mezzo stesso e vengono schematizzati nel seguente

modo. Noi siamo interessati a cosa avviene nei vari punti del mezzo. Indichiamo il generico

punto con P . Per esempio nel caso di un bacino d’acqua possiamo iniziare considerando

tutta l’acqua ferma. Questa situazione viene descritta come lo stato di equilibrio o stato

fondamentale del sistema. Possiamo poi considerare un disturbo (dovuto ad una qualunque

ragione), per cui, invece di avere lo specchio d’acqua immobile, in ogni punto P , il livello

dell’acqua varia con il tempo. Questo fenomeno si puo’ allora descrivere in termini di

una funzione h(P, t) che descrive la variazione di altezza del liquido nel punto P ed al

tempo t rispetto al livello di equilibrio. La quantita’ h(P, t) e’ detta un campo e nel caso

specifico un campo scalare perche’ associa ad ogni punto e ad ogni istante un numero:

h(P, t). Un altro esempio di campo scalare e’ la variazione di pressione nell’aria. Anche

questa puo’ essere descritta da un campo scalare p(P, t) che ci fornisce la variazione di

pressione ripetto alla pressione in aria quieta in ogni punto P e ad ogni istante t. Un

altro esempio di campo scalare e’ la temperatura nei vari punti di una stanza ad un dato

istante di tempo T (P, t). In altri casi puo’ avere interesse avere informazioni che non si

riducono ad un puro numero. Per esempio potremmo essere interessati a conoscere ad

3

A questo contribuirono i lavori di Huygens, Fresnel e quello definitivo di Young nel 1801 con

il famoso esperimento della doppia fenditura, vedi in seguito

4

Stiamo cioe’ assumendo d ≪ D

28

ogni istante la velocita’ dell’acqua nei vari punti di una condotta. La velocita’ e’ una

~ (P, t),

grandezza vettoriale e quindi l’informazione puo’ essere codificata in tre campi, V

che rappresentano le tre componenti della velocita’ in un dato sistema di riferimento. In

questo caso si parla di un campo vettoriale. Da un punto di vista matematico, un campo

scalare e’ una applicazione di R3 × R → R, dove R3 rappresenta lo spazio tridimensionale,

il primo R e’ il campo reale nel quale varia il tempo, mentre il secondo R non e’ altro che

lo spazio dei valore assunti dalla funzione scalare, cioe’ nei vari casi, h(P, t), p(P, t), ecc.

Nel caso di campi vettoriali si ha una applicazione da R3 × R → R3 .

Come abbiamo detto, questi campi rappresentano in genere la variazione dello stato

del mezzo rispetto ad una situazione di equilibrio. Nel caso dell’altezza dell’acqua h, e’

la variazione dell’altezza rispetto al caso di acqua stagnante. p e’ essere la variazione

~ ci fornisce

della pressione rispetto ad una situazione di pressione costante. Il campo V

la velocita’ dell’acqua rispetto allo stato in cui l’acqua e’ ferma e cosi via. Nonostante

tutti questi campi rappresentino delle situazioni fisiche molto diverse, quando le variazioni

rispetto alla situazione di equilibrio sono piccole, si hanno situazioni completamente analoghe sul piano matematico. Infatti sotto queste condizioni tutti questi campi descrivono

delle propagazioni ondose. Cioe’ soddisfano un’equazione, detta equazione delle onde.

Dunque l’dea di onde era piuttosto diffusa a seguito degli studi sulla propagazione

dei disturbi nei mezzi. Quando risulto’ evidente che anche la luce dava luogo a fenomeni

di diffrazione e di interferenza, le idee corpuscolari in merito svanirono rapidamente e si

affermo’ in maniera definitiva la descrizione ondulatoria. Alla fine dell’ottocento la teoria

di Maxwell, che prevedeva che la radiazione elettromagnetica soddisfacesse un’equazione

d’onda, fu l’affermazione definitiva della teoria ondulatoria della luce, anche per la maniera

unitaria in cui i fenomeni elettrici e magnetici venivano trattati.

Dunque alla fine dell’ottocento si era in una situazione in cui la materia veniva descritta in maniera corpuscolare, mentre la radiazione elettromagnetica in termini di onde.

Ovviamente gli irriducibili sostenitori delle idee newtoniane cercarono di interpretare le

equazioni di Maxwell in termini meccanicistici. La questione stava in una possibile interpretazione delle onde em come spostamenti di particelle che costituiscono il mezzo in cui

si propagano, cosi come le onde acustiche o le onde di velocita’. In questi casi l’onda esiste

perche’ c’e’ un mezzo materiale che la supporta. Ma quale e’ questo mezzo nel caso della

luce? Si introdusse allora l’idea di etere come il mezzo che, per cosi’ dire, riempie il vuoto

e le cui vibrazioni originano i campi elettromagnetici. Questa idea fu spazzata in modo

definitivo dalla teoria di Einstein (ci riferiamo alla teoria della relativita’ ristretta). Da

quel momento in poi il campo elettromagnetico fu pensato semplicemente in termini di

campi elettrici e magnetici che si propagano nel vuoto. Cioe gli oggetti che vibrano sono

i campi elettromagnetici.

Piu’ o meno nello stesso periodo cominciarono ad emergere fatti nuovi che mettevano in crisi i due pilastri della fisica classica, l’equazione di Newton e quelle di Maxwell.

Descriveremo poi questi fenomeni. In questa introduzione e’ sufficiente dire che il primo

colpo fu assestato alla teoria ondulatoria della luce con l’analisi di Planck del corpo nero

(1900) e l’idea successiva di Einstein che la luce fosse costituita da corpuscoli (fotoni) con

29

energia quantizzata. Questa ipotesi permetteva di spiegare l’effetto Compton (1922), che

consiste nel cambiamento di frequenza della luce quando e’ diffusa da un elettrone. Lo

studio dei sistemi atomici portava a concludere che la fisica classica non era in grado di

spiegare la stabilita’ degli atomi che, al contrario, sarebbero dovuti collassare in tempi

brevissimi. L’analisi di Bohr (1913) mostrava che le leggi che regolano i sistemi microscopici dovevano subire una revisione profonda. Nel 1923 De Broglie formulava l’ipotesi che

cosi come la luce mostra un duplice aspetto, ondulatorio e corpuscolare, anche la materia

doveva possedere un duplice aspetto, corpuscolare e ondulatorio. Nel 1927 Davisson e

Germer mostrarono che gli elettroni possono dare luogo ad un fenomeno di interferenza,

mettendone cosi in luce l’aspetto ondulatorio. In questo periodo gli sviluppi procedettero

a velocita’ straordinaria. Nel gennaio del 1925 Pauli enunciava il principio di esclusione e

nel luglio dello stesso anno Heisenberg, con la collaborazione di Born e Jordan, formulava

la meccanica delle matrici che permetteva di effettuare veri e propri calcoli quantistici,

tant’e’ vero che Pauli nel Gennaio del 1926 fu capace di usare le meccanica di Heisenberg

per calcolare l’energia dei livelli dell’atomo di idrogeno. Dopo una decina di giorni usci’ il

primo di una serie di articoli di Schrödinger sulla formulazione ondulatoria della meccanica

quantistica. Questa teoria fu poi mostrata essere equivalente a quella di Heisenberg ma

offriva il fondamentale vantaggio, per i fisici dell’epoca, di essere espressa in termini di

equazioni differenziali, invece che in termini di matrici, tecnica quest’ultima scarsamente

nota ai fisici di allora. Nel febbraio dello stesso anno Fermi, durante la sua permanenza

di due anni presso l’Istituto di Fisica dell’Universita’ di Firenze scrisse il primo lavoro

su quella che poi sarebbe stata conosciuta come la statistica di Fermi-Dirac. Ancora

nel mese di Giugno Born scrisse il primo lavoro sulla interpretazione probabilistica della

meccanica quantistica. Con questo lavoro si puo’ dire che la meccanica quantistica fosse

completamente formulata nella versione nota come l’interpretazione di Copenhagen.

Come abbiamo visto nell’introduzione i capisaldi della fisica classica alla fine

dell’ottocento erano la teoria di Newton e le equazioni di Maxwell. Qui daremo una

breve introduzione su come la teoria di Newton possa essere riformulata in maniera

da poter consentire un confronto diretto con quelli che saranno i postulati della

meccanica quantistica. Per quanto concerne invece le equazioni di Maxwell, sarebbe

troppo lungo e complicato discuterne. Ci limiteremo dunque ad esporre alcune delle

proprieta’ delle onde.

2.2

I postulati della meccanica classica

Consideriamo il caso semplice di un moto unidimensionale di una particella puntiforme di massa m soggetta ad una forza F (x). L’equazione di Newton che descrive

il moto della particella risulta essere5

m

d2 x(t)

≡ mẍ(t) = F (x(t))

dt2

5

(2.1)

E’ uso indicare le derivate prime e seconde rispetto al tempo con uno o due punti

rispettivamente.

30

Questa equazione determina completamente il moto della particella nel senso che se

si assegnano i valori al tempo t = 0 della posizione x(0) e della velocita’ dx(t)/dt|t=0 ≡

ẋ(0), il moto ai tempi successivi e’ completamente determinato, cioe’ dall’equazione precedente possiamo calcolare x(t). Questo problema si puo’ riformulare

introducendo la variabile di impulso che e’ semplicemente connessa alla velocita’:

p(t) = mẋ(t)

(2.2)

In questi termini la singola equazione del moto, del secondo ordine nelle derivate

temporali, viene convertita in due equazioni differenziali del primo ordine

ẋ(t) =

p

,

m

ṗ(t) = F (x(t))

(2.3)

Se esiste una funzione V (x) (che nel caso unidimensionale esiste sempre ma non e’

detto che esista in generale), tale che

F (x) = −

allora

p(t)

ẋ(t) =

,

m

dV (x)

dx

(2.4)

dV (x) ṗ(t) = −

dx x=x(t)

(2.5)

In questo caso si puo’ introdurre una funzione delle variabili p e x (detta l’hamiltoniana del sistema) data da

p2

+ V (x)

(2.6)

H=

2m

in termini della quale le due equazioni del moto (2.5) si possono scrivere nella forma

ẋ(t) =

∂H

,

∂p

ṗ(t) = −

∂H

∂x

(2.7)

Un sistema di equazioni cosi fatto si chiama sistema hamiltoniano e le due variabili (x, p) vengono dette canonicamente coniugate. Si dice anche che p e’

coniugata a x e viceversa, o che x e p sono una coppia di variabili coniugate. Nel

caso in esame la funzione H ha anche il significato di energia meccanica del sistema, essendo la somma dell’energia cinetica p2 /2m = mẋ2 /2 e dell’energia potenziale

V (x). Ma indipendentemente dal significato fisico particolare di x e p un sistema

di equazioni cosi’ fatto e’ estremamente generale ed e’ in grado di descrivere molti

tipi di sistemi fisici. Notiamo anche che se introduciamo il piano (x, p), le condizioni

iniziali x(0) e p(0) sono rappresentate da un punto e la soluzione delle equazioni

del moto (x(t), p(t) da’ luogo ad una linea passante da (x(0), p(0)), come si vede in

Figura 2.1. Lo spazio (in questo caso il piano) descritto dalle variabili (x, p) viene

detto lo spazio delle fasi e quindi il moto di una particella si puo’ pensare come al

moto di un punto in questo spazio le cui coordinate ci danno, istante per istante,

31

p

(x(0), p(0))

x

Figura 2.1: Viene mostrata la traiettoria della particella nel piano (x, p) che al tempo

t = 0 passa dal punto di coordinate (x(0), p(0))

la posizione e l’impulso (o la velocita’ v = p/m) della particella. Consideriamo un

semplice esempio

p2

− kx

(2.8)

H=

2m

segue

p

ẋ = , ṗ = k

(2.9)

m

Assumendo (x(0), p(0)) = (0, 0) si ha dalla seconda

p(t) = kt

(2.10)

k

t

m

(2.11)

k 2

t

2m

(2.12)

e sostituendo nella prima

ẋ(t) =

da cui

x(t) =

eliminando t

t=

si ha infine

x(t) =

p(t)

k

1 2

p (t)

2mk

32

(2.13)

(2.14)

p

x

Figura 2.2: La soluzione delle equazioni (2.9).

o

p(t) =

p

2mkx(t)

(2.15)

Questa equazione descrive la curva di Figura 2.2, che rappresenta una particella che

si muove di moto accelerato con accelerazione k/m. Risulta che la maggior parte dei

sistemi fisici di interesse sono descrivibili in termini di un sistema hamiltoniano, cioe’

da n variabili di tipo x che vengono indicate tradizionalmente con qi , i = 1, · · · n

e da n variabili di tipo p, che denoteremo con pi . Dunque, per ipotesi, esiste una

hamiltoniana H(qi , pi ) che dà luogo alle 2n equazioni di Hamilton

q̇i =

∂H(qi , pi )

,

∂pi

ṗi = −

∂H(qi , pi)

∂qi

(2.16)

Assegnando i 2n valori iniziali (qi (0), pi (0)) queste equazioni descrivono una unica

curva nello spazio delle fasi 2n-dimensionale delle variabili (qi , pi ). Quindi per ogni

punto dello spazio delle fasi passa una ed una sola soluzione delle equazioni di Hamilton. Il sistema delle equazioni di Hamilton è dunque completamente deterministico,

perche’ assegnate le condizioni iniziali è possibile prevedere cosa succederà ad ogni

istante futuro (o cosa e’ successo ad ogni istante passato).

Il concetto di sistema hamiltoniano è estremamente più generale di come possa

apparire da questi cenni introduttivi. Anche sistemi apparentemente scorrelati dalla

dinamica del punto, quali per esempio i moti delle onde, si possono riportare ad un

sistema hamiltoniano, sebbene con un continuo di gradi di libertà invece che con un

numero discreto come qui considerato.

Siamo ora in grado di enunciare i postulati della meccanica classica:

33

1. Lo stato di un sistema è caratterizzato ad ogni istante dalle 2n variabili (qi , pi),

cioè da un punto nello spazio delle fasi.

2. Ogni variabile dinamica ω è funzione delle coordinate (qi , pi ), ω ≡ ω(qi , pi).

Per esempio, l’hamiltoniana è una loro funzione.

3. Se il sistema si trova nello stato caratterizzato da (qi , pi ), la misura di ω dà con

certezza il valore ω(qi , pi). E’ sempre possibile fare una misura ideale, cioe’

una misura per cui lo stato del sistema rimane inalterato dopo la misura, cioè

la posizione nello spazio delle fasi non cambia. Questo significa che il processo

di misura non interferisce con il sistema (come vedremo questo postulato viene

abbandonato in meccanica quantistica).

4. Lo stato del sistema si evolve nel tempo in accordo alle equazioni di Hamilton

q̇i =

∂H(qi , pi )

,

∂pi

ṗi = −

∂H(qi , pi )

∂qi

(2.17)

Il generico sistema classico e’ dunque caratterizzato dai suoi gradi di liberta’ e

dalla sua hamiltoniana. Con questi elementi ed i postulati assegnati si puo’ determinare completamente il moto del sistema (assegnando il punto nello spazio delle fasi

all’istante iniziale). Per esempio, la descrizione del moto di un punto, nella meccanica di Newton ed in quella relativistica di Einstein, differisce solo per la forma di

H, ma valgono sempre i postulati precedenti.

Nella meccanica analitica giocano un ruolo primario le parentesi di Poisson

che, come vedremo, hanno un importante analogo quantistico. Le parentesi di Poisson intervengono allorche’ si sia interessati a calcolare la variazione temporale di una

generica variabile dinamica ω(qi (t), pi(t), t), calcolata lungo la traiettoria del sistema

nello spazio delle fasi. Si ha

n dω

∂ω X ∂ω

∂ω

=

+

q̇i +

ṗi

(2.18)

dt

∂t

∂q

∂p

i

i

i=1

ed usando le equazioni di Hamilton (2.17)

n dω

∂ω X ∂ω ∂H

∂ω ∂H

=

+

−

dt

∂t

∂qi ∂pi

∂pi ∂qi

i=1

(2.19)

Date due variabili dinamiche A e B, la loro parentesi di Poisson è definita da

n X

∂A ∂B ∂A ∂B

{A, B} =

−

(2.20)

∂qi ∂pi ∂pi ∂qi

i=1

Dunque

∂ω

dω

=

+ {ω, H}

dt

∂t

34

(2.21)

Le parentesi di Poisson godono di alcune importanti proprietà algebriche che possono

essere verificate immediatamente:

{A, B} = −{B, A}

(2.22)

{A, B + C} = {A, B} + {A, C}

(2.23)

{A, BC} = {A, B}C + B{A, C}

(2.24)

Inoltre, essendo qi e pi variabili indipendenti si ha

{qi , qj } = {pi , pj } = 0,

2.3

{qi , pj } = δij

(2.25)

Onde

Un’onda e’ una perturbazione che si propaga attraverso lo spazio trasportando energia ma non materia. Ad eccezione della radiazione elettromagnetica, ed a livello

teorico della radiazione gravitazionale, che possono propagarsi nel vuoto, gli altri

tipi di onde si propagano in un mezzo che, per deformazione, e’ in grado di produrre

forze elastiche di ritorno. Attraverso il mezzo, le onde possono viaggiare e trasferire

energia da un punto all’altro, senza che alcuna particella del mezzo venga dislocata permanentemente. Ogni punto, od ogni particella materiale, interagisce con le

particelle vicine ed e’ quindi in grado di trasferire energia. Non esiste, quindi, un

trasporto di massa associato, ogni punto oscilla attorno a una posizione fissa. Intuitivamente il concetto di onda e’ associato al trasporto di una perturbazione nello

spazio, ma non e’ associato con il moto del mezzo che occupa lo spazio stesso. In

un’onda, l’energia vibrazionale si muove dalla sorgente sotto forma di perturbazione

senza un moto collettivo del mezzo in cui si propaga.

La teoria delle onde rappresenta una particolare branca della fisica teorica che

riguarda lo studio delle onde indipendentemente dalla loro origine fisica. Questa

peculiarita’ deriva dal fatto che la teoria matematica delle onde puo’ essere usata

per descrivere fenomeni ondulatori in contesti anche molto differenti. Per esempio

l’acustica si distingue dall’ottica per il fatto che la prima si occupa del trasporto

vibrazionale di energia meccanica, mentre la seconda di perturbazioni del campo

elettrico e magnetico. Concetti come massa, inerzia, quantita’ di moto, elasticita’

diventano quindi cruciali per descrivere i processi ondulatori acustici, al contrario

dell’ottica. La struttura particolare del mezzo introduce inoltre alcuni fattori di cui

bisogna tenere conto, come ad esempio i fenomeni vorticosi per l’aria e l’acqua o la

complessa struttura cristallina nel caso di alcuni solidi. Per esempio, basandosi sull’origine meccanica delle onde acustiche, ci puo’ essere un movimento nello spazio e

nel tempo di una perturbazione se e solo se il mezzo non e’ ne’ infinitamente flessibile

ne’ infinitamente rigido. Se tutte le parti che compongono il mezzo si dispongono

in modo rigido l’una rispetto all’altra, non sara’ possibile alcun movimento relativo infinitesimo e quindi non ci sara’ alcuna onda (ad esempio l’ idealizzazione del

35

corpo rigido). Al contrario, se tutte le parti sono indipendenti l’una dall’altra senza

alcun tipo di interazione reciproca, non vi sara’ alcuna onda in quanto non ci sara’

trasmissione di energia fra le varie parti componenti del corpo.

Altre proprieta’ tuttavia possono essere usate per descrivere indifferentemente

tutti i tipi di onde. Per esempio, le onde periodiche presentano una cresta (punto

piu’ alto) ed un ventre (punto piu’ basso). Si possono poi distinguere onde longitudinali e trasversali. Nelle onde trasversali la vibrazione e’ perpendicolare alla

direzione di propagazione (ad esempio le onde di una corda vibrante, in cui le parti

infinitesime che costituiscono la corda stessa si muovono verso l’ alto e verso il basso

in verticale, mentre l’onda si propaga orizzontalmente). Le onde longitudinali sono

invece caratterizzate da una vibrazione concorde con la direzione di propagazione

dell’onda (ad esempio le onde sonore, le particelle dell’aria si muovono nella stessa

direzione di propagazione del suono). Esistono tuttavia onde che sono sia longitudinali che trasversali e sono dette onde miste (ad esempio le onde sulla superficie del

mare).

Tutte le onde hanno un comportamento comune in situazioni standard e possiedono le seguenti proprieta’:

• Riflessione: quando una onda cambia direzione incidendo su un materiale

riflettente.

• Rifrazione: il cambio di direzione di un’onda causata dal passaggio tra due

mezzi (ad esempio con densita’ diversa).

• Diffrazione: la diffusione delle onde, per esempio quando passano per una

fessura stretta (piu’ correttamente piccola rispetto alla lunghezza d’onda)

• Interferenza: la somma vettoriale (possono annullarsi) di due onde che entrano

in contatto

• Dispersione: la divisione di un’onda in sotto onde in dipendenza della loro

frequenza.

Un’onda e’ polarizzata se puo’ oscillare solo in una direzione. La polarizzazione di

un’onda trasversale descrive la direzione di oscillazione, nel piano perpendicolare alla

direzione di moto. Onde longitudinali come quelle sonore non hanno polarizzazione,

in quanto per queste onde la direzione di oscillazione e’ lungo la direzione di moto.

Un’onda puo’ essere polarizzata con un filtro polarizzatore. Nel caso dell’ottica

questo filtro puo’ essere una lente Polaroid.

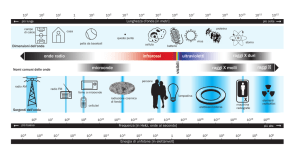

A seconda del mezzo in cui si propagano e della caratteristica fisica che usiamo

per rappresentarle si hanno:

• onde elastiche o di spostamento, in cui poniamo l’attenzione sullo spostamento

delle particelle;

• onda di velocita’, se poniamo l’attenzione sulla velocita’ delle particelle;

36

• onda di densita’, se studiamo la densita’ volumica e per questo ne e’ associata

un’ onda di pressione.