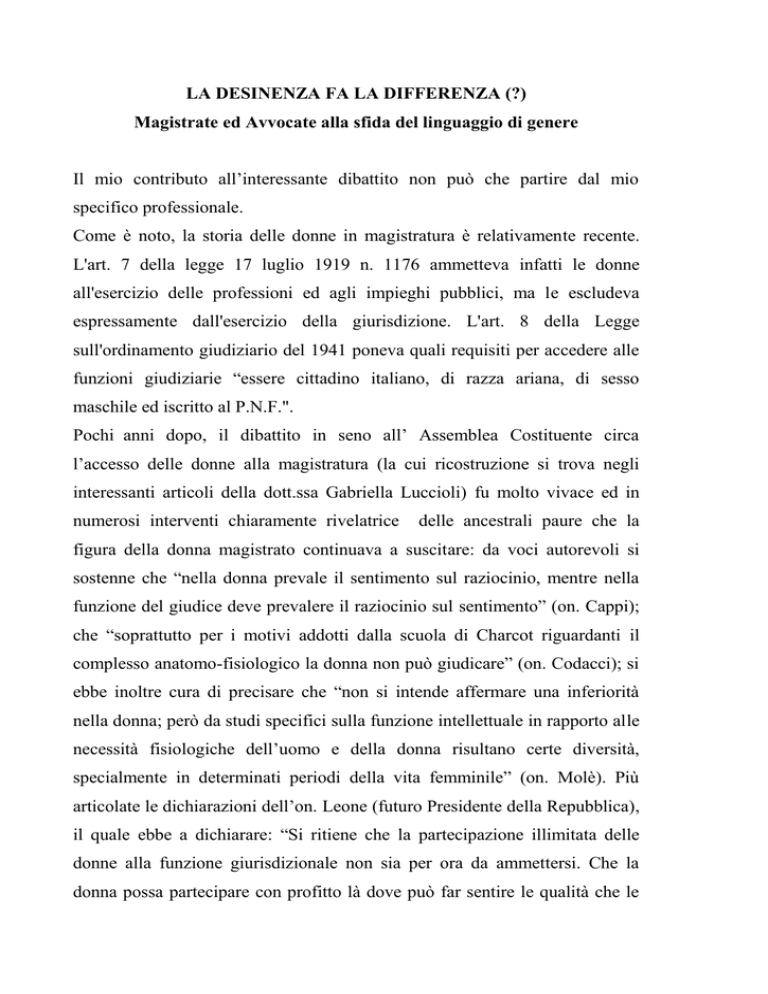

LA DESINENZA FA LA DIFFERENZA (?)

Magistrate ed Avvocate alla sfida del linguaggio di genere

Il mio contributo all’interessante dibattito non può che partire dal mio

specifico professionale.

Come è noto, la storia delle donne in magistratura è relativamente recente.

L'art. 7 della legge 17 luglio 1919 n. 1176 ammetteva infatti le donne

all'esercizio delle professioni ed agli impieghi pubblici, ma le escludeva

espressamente dall'esercizio della giurisdizione. L'art. 8 della Legge

sull'ordinamento giudiziario del 1941 poneva quali requisiti per accedere alle

funzioni giudiziarie “essere cittadino italiano, di razza ariana, di sesso

maschile ed iscritto al P.N.F.".

Pochi anni dopo, il dibattito in seno all’ Assemblea Costituente circa

l’accesso delle donne alla magistratura (la cui ricostruzione si trova negli

interessanti articoli della dott.ssa Gabriella Luccioli) fu molto vivace ed in

numerosi interventi chiaramente rivelatrice

delle ancestrali paure che la

figura della donna magistrato continuava a suscitare: da voci autorevoli si

sostenne che “nella donna prevale il sentimento sul raziocinio, mentre nella

funzione del giudice deve prevalere il raziocinio sul sentimento” (on. Cappi);

che “soprattutto per i motivi addotti dalla scuola di Charcot riguardanti il

complesso anatomo-fisiologico la donna non può giudicare” (on. Codacci); si

ebbe inoltre cura di precisare che “non si intende affermare una inferiorità

nella donna; però da studi specifici sulla funzione intellettuale in rapporto alle

necessità fisiologiche dell’uomo e della donna risultano certe diversità,

specialmente in determinati periodi della vita femminile” (on. Molè). Più

articolate le dichiarazioni dell’on. Leone (futuro Presidente della Repubblica),

il quale ebbe a dichiarare: “Si ritiene che la partecipazione illimitata delle

donne alla funzione giurisdizionale non sia per ora da ammettersi. Che la

donna possa partecipare con profitto là dove può far sentire le qualità che le

derivano dalla sua sensibilità e dalla sua femminilità, non può essere negato.

Ma negli alti gradi della magistratura, dove bisogna arrivare alla rarefazione

del tecnicismo, è da ritenere che solo gli uomini possono mantenere

quell’equilibrio di preparazione che più corrisponde per tradizione a queste

funzioni”; alle donne pertanto poteva essere consentito giudicare soltanto in

quei procedimenti per i quali era maggiormente avvertita la necessità di una

presenza femminile, che garantiva l’espressione di un giudizio il più possibile

conforme alla coscienza popolare.

La premessa storica è utile per delineare un quadro d’ambiente: e, tornando al nostro

tema, per comprendere senza difficoltà come potesse essere difficile di lì a pochi

anni, nella società italiana dei primi anni ’60, per le neoassunte in magistratura,

sentirsi libere di esprimere la propria differenza

anche attraverso la

femminilizzazione della loro qualifica. La pretesa di essere riconosciute ed

individuate rispettivamente come la giudice, la sostituta, la consigliera era destinata

a soccombere di fronte alla tentazione – del tutto comprensibile – di dare di sé

un’immagine quanto più conforme, conformista, uniformata al modello già

affermato: ovviamente, quello maschile.

E’ indubbio che la successiva esplosione numerica della presenza delle donne in

magistratura è stata molto più rapida della presa di consapevolezza del cambiamento

che la stessa comportava. Ed è fuor di dubbio che, per prime, sono state le donne in

stragrande maggioranza a non voler ammettere questo cambiamento.

Ma può facilmente comprendersene il motivo.

Colpevolizzate a priori per una presunta incapacità a decidere, e, come diceva l’on.

Leone, a librarsi verso le altitudini della rarefazione del tecnicismo, è ovvio che le

magistrate abbiano cercato in certo senso di passare inosservate, di adeguarsi al

modello professionale ritenuto migliore, il più credibile, quello capace di trovare una

legittimazione universale, senza sesso e senza colore. Senza tacere che in gran parte,

l’iniziale orientamento della componente femminile, anche per non smentire le

autorevoli opinioni dei costituenti, si è diretto verso le materie ritenute più consone

(la famiglia, i minori…): una specie di “riserva” nella quale addestrare il proprio

specifico, senza andare ad invadere terreni considerati “non adatti”.

Oggi le percentuali parlano di un numero crescente di ingressi femminili, ormai

ovviamente distribuiti tra tutte le funzioni e tutti i ruoli.

Nonostante un costante aumento delle presenze femminili (nettamente maggioritario

negli ultimi concorsi, in cui le percentuali superano il 60%), nella magistratura del

2014, quindi ad oltre cinquant’anni dal primo concorso aperto, resta evidente la

divaricazione tra i sessi per ciò che riguarda la copertura dei ruoli direttivi e

semidirettivi.

Né questo fatto deve considerarsi come privo di ricadute sull’intera organizzazione

della magistratura, se è vero che, in particolar modo dopo le riforme del 2007, il

dirigente è quello che informa di sé l’ufficio, compie scelte organizzative decisive,

imponendo obbiettivi e spesso operando scelte anche nell’individuazione delle

priorità. Inutile da un lato negare al sistema una connotazione ben più marcatamente

verticistica, dall’altro tacere che il sistema delle valutazioni di professionalità – grazie

anche a letture propagandistiche interessate – può essere vissuto come un monito

permanente a conformarsi, un invito tacito ma ficcante a sottomettersi. Occorrerebbe

rovesciare completamente l’ottica ed imporre la figura del/della dirigente soprattutto

secondo una chiave di responsabilità, sì da assoggettarlo/a alla valutazione dei e delle

componenti dell’ufficio che ha diretto, sì da ristabilire il presupposto per cui la figura

direttiva deve rispondere ad una esigenza di servizio, e non assolvere ad una

ambizione di carriera.

Sarà forse anche per questo modello dominante, che il “soffitto di cristallo” sembra

ancora insuperabile?

Intanto, nessuno di noi può essere autorizzato a credere che il divario sia destinato ad

essere annullato con il tempo, in base ad un fisiologico aggiustamento per cui l’onda

degli ingressi andrà finalmente ad infrangersi sulla riva delle posizioni apicali.

Nella sua bella indagine, Sognando parità, Rossella Palomba, una demografa, ha

proceduto ad un esercizio teorico, la compilazione del calendario della parità, che si

basa sull’immaginare che il numero di dirigenti, professori universitari, manager o

altre figure al vertice di una determinata professione rimanga bloccato a quello

attuale, calcolando per ogni settore quanto tempo trascorrerà secondo i ritmi sin qui

registrati perchè le donne raggiungano il 50%.

Per le magistrate, l’anno della parità per i ruoli direttivi (attualmente ricoperti da

donne in non più del 15% dei posti) è destinato ad arrivare nel 2425.

E’ certo che, nell’attesa, questa (ancora sparuta) minoranza avrà difficoltà a

caratterizzarsi per il proprio genere, e ad affermarsi come portatrice di una diversa

visione dei ruoli.

Il problema numerico si traduce sempre, almeno nella mia esperienza, in una

oggettiva difficoltà nel far valere modelli alternativi, nell’innovare i linguaggi e

nell’introdurre e far crescere differenti culture.

E’ ora di tornare al tema più strettamente oggetto della discussione.

Il linguaggio, è vero, è importante in quanto esso costituisce in realtà, “una visione

del mondo”.

Invito a leggere uno studio che uscì nel 1987, Il sessismo nella lingua italiana, che

affrontò in quegli anni il tema dello stretto legame tra discriminazioni culturali e

discriminazioni semantiche, fornendo utili dati di conoscenza e di riflessione a

proposito delle implicazioni dell’uso di un determinato linguaggio.

E’ vero che certe desinenze, in particolare quella in – essa,

hanno origine

chiaramente derivativa, ed anche un’intrinseca valenza spregiativa, ridicolizzante,

sminuente senz’altro.

Ormai si sono affermati, dato il largo uso che tradizionalmente e comunemente se ne

fa, i termini “professoressa”, e “dottoressa”, ma riflettendo, mi accorgo sempre più

che la battaglia per imporre “avvocata” invece di “avvocatessa” è giusta e va

coltivata.

Nel corso di una conversazione conviviale a cui ho preso parte poco tempo fa,

esponendo il tema della relazione, uno dei commensali mostratosi particolarmente

scettico a proposito della correttezza – non solo linguistica - del termine avvocata, ad

un certo punto non poté trattenersi dall’ammettere che in effetti, non avrebbe mai

potuto interpellare Bianca Guidetti Serra come “avvocatessa”. Per la sua

autorevolezza, e in ragione di quella, avrebbe meritato invece di essere chiamata

“avvocato”.

E questo aneddoto mi dà l’occasione di richiamare un altro dei passaggi dello studio

che vi ho citato, quello per cui il maschile neutro a cui spesso facciamo ricorso

(sbagliando), in realtà serve ad occultare la presenza delle donne, tanto quanto serve

ad occultarne l’assenza.

Il titolo al maschile, per la donna (senatore, ministro, direttore, avvocato), serve

intanto di perenne memento che la carica ≪spetta all’uomo≫. E poi, come cercavo di

esprimere prima, serve a dare il riferimento a quale deve essere il modello, il

paradigma; verso quale direzione deve rivolgersi per riuscire ad adempiere al suo

compito.

Anche in questo caso, si conferma che il linguaggio esprime una visione del mondo: e

che se tale visione vogliamo mutare, dobbiamo cambiare le parole con cui lo

descriviamo: rendendo così peraltro, come ci insegnano le linguiste, un ottimo

servizio alla lingua italiana ed alle sue regole grammaticali.

Non devo spiegare perché “giudicessa” è un termine sminuente e ridicolizzante in sé:

allora adottiamo con serenità “la giudice”, e, speriamo sempre di più, “la presidente”.

Confesso di non aver mai visto utilizzare da nessuno “la sostituta procuratrice” che

pure sarebbe termine corretto (né ci deve turbare che pubblico ministero non possa

essere declinato al femminile, posto che riguarda la funzione e non la persona che la

svolge): fatto che la dice lunga sulla forte resistenza a farsi accettare come tali dalle

donne in un mondo che poggia su una simbologia – e su una concezione della

funzione - ancora prevalentemente maschili.

Seguendo la scia, ben venga “la consigliera”, d’appello e di cassazione, anche se ho

difficoltà a trovare il femminile dell’attributo che più esprime la funzione,

quotidianamente da me svolta di “estensore” delle sentenze e dei provvedimenti:

forse occorrerebbe un guizzo di fantasia per risolvere il dubbio, e attribuire alla

magistrata che scrive la sentenza l’attributo di “autrice” o “redattrice”. Basta volerlo.

Ma veniamo alla conclusione di questo discorso: l’automatico processo di

sostituzione di desinenze non è il fine reale di questo ragionamento. Ci riporta ad un

più corretto uso della nostra lingua – checché da molte parti anche autorevoli ancora

si pensi –, e all’adozione di una terminologia più specifica, capace di esprimere una

differenza di genere: ma se riflettiamo, lo scopo di una nuova attenzione ai termini

linguistici che usiamo è ben più ambizioso, e riguarda la qualità stessa del nostro

lavoro.

La desinenza fa la differenza, ma non è e non deve essere una differenza solo

formale. Certo, dall’uso (corretto) del linguaggio di genere noi donne operatrici di

giustizia perseguiamo un riconoscimento della nostra specificità, dopo averne preso

consapevolezza secondo le sue varie connotazioni ed implicazioni, anche per quel

che concerne l’evolversi della nostra vita professionale.

Ma credo che non possiamo perdere di vista un obbiettivo più alto ed ambizioso.

Attraverso l’adozione di un linguaggio che sappia cogliere e rimarcare le differenze

(anche di genere) noi affiniamo la nostra capacità di fare del processo (di cui siamo

protagoniste, e protagonisti), un luogo in cui si dà della realtà una visione non

stereotipata, non appiattita sui luoghi comuni e sulle visioni preordinate ed imposte.

Non appiattita sul pregiudizio, in altri termini.

Il bel libro di Paola de Nicola, “La giudice” traccia un percorso di crescita, di

assunzione di consapevolezza, che partendo dalla riflessione sul nostro ruolo di

giudici, si sposta poi a quella sulla funzione essenziale, e nobile, del processo, come

strumento per l’affermazione di diritti violati. Ma questo fine non è sempre

fisiologico, ed alla portata di tutti, e di tutte, perché dipende in larga misura dalla

libertà di giudizio dei suoi protagonisti, primo fra tutti il/la giudice

Perché questa funzione si possa realizzare appieno, occorre – tra le altre cose – che

ogni stereotipo culturale, ogni pregiudizio dal processo siano banditi, innanzitutto

perché nel processo si pervenga ad una raffigurazione specifica, ed autentica, della

realtà che deve essere oggetto di giudizio, e rispetto alla quale poi possano trovare

affermazione i diritti di cui si reclama l’attuazione.

Ed è in questa ottica che, tornando allo specifico tema, anche il pregiudizio di genere

– con l’effetto distorsivo che ne deriva, capace di comportare la stessa conseguente

perdita di credibilità della stessa istituzione giudiziaria, che non riesce nemmeno a

parlare correttamente di se stessa – deve essere snidato e rimosso.

Vogliamo fare alcuni esempi?

Che cos’è se non un esempio di visione al di sopra dello stereotipo quella che ha

ispirato la sentenza (peraltro scritta da un uomo) in cui si afferma che è frutto di mero

pregiudizio la prospettazione di un danno per la crescita serena ed equilibrata del

minore l’affido ad una coppia omosessuale?

E allo stesso positivo impulso ad andare oltre gli schemi di una concezione

burocratica e funzionariale risponde il lungo impegno dei magistrati e delle

magistrate contro le storture della legge n.40 del 2004 sulla fecondazione assistita che

a dieci anni dal suo sciagurato varo, può dirsi ormai affondata dai molteplici

interventi giurisprudenziali nazionali e sovranazionali (da ultimo, quello della Corte

costituzionale contro il divieto di fecondazione eterologa).

Ma molto lavoro deve essere ancora compiuto: perché non trova se non una sporadica

applicazione la pur ricca normativa contro le discriminazioni (di genere ma non solo),

che pure dovrebbe fornire alle vittime strumenti processuali agevolati e tempestivi

per porre rimedio ai trattamenti deteriori sofferti in ragione delle caratteristiche

personali? Pensiamo forse che ciò stia a significare che le discriminazioni non

esistono e che la parità (in particolare, quella fra uomo e donna) è raggiunta,

soprattutto negli ambienti di lavoro? Basta leggere un qualsiasi studio statistico per

accorgersi che siamo ben lontani dall’obbiettivo. Forse le vittime di discriminazioni

diffidano di poter trovare soddisfazione da parte di giudici che non mostrano grande

sensibilità sul tema (sì da negare a partire da sé, che una tale differenza esista?)

E’ evidente che il tema è ben più vasto, e dovrebbe essere esplorato sotto diversi

profili e secondo prospettive diverse. E non riguarda solo le donne, perché coinvolge

il concetto stesso di giustizia. Ma spetta alle donne prima pretendere un cambiamento

del linguaggio, per favorire poi, anche attraverso questo, il disvelamento prima, e

l’abbandono poi, dello stereotipo e del pregiudizio.

In fondo, ci insegnano le nostre amiche studiose, cambiare linguaggio vuol dire

cambiare la visione del mondo che ad esso è sottostante: un processo non semplice e

un percorso non lineare, ma su cui bisogna scommettere.