9788863642926A_007_008_Ap-lez base.qxd:BIO mari

12-01-2011

18:05

Pagina 7

Le cellule:

alla base della vita

Unità

1

Dalla cellula agli organismi

Unità

2

Le basi genetiche della diversità

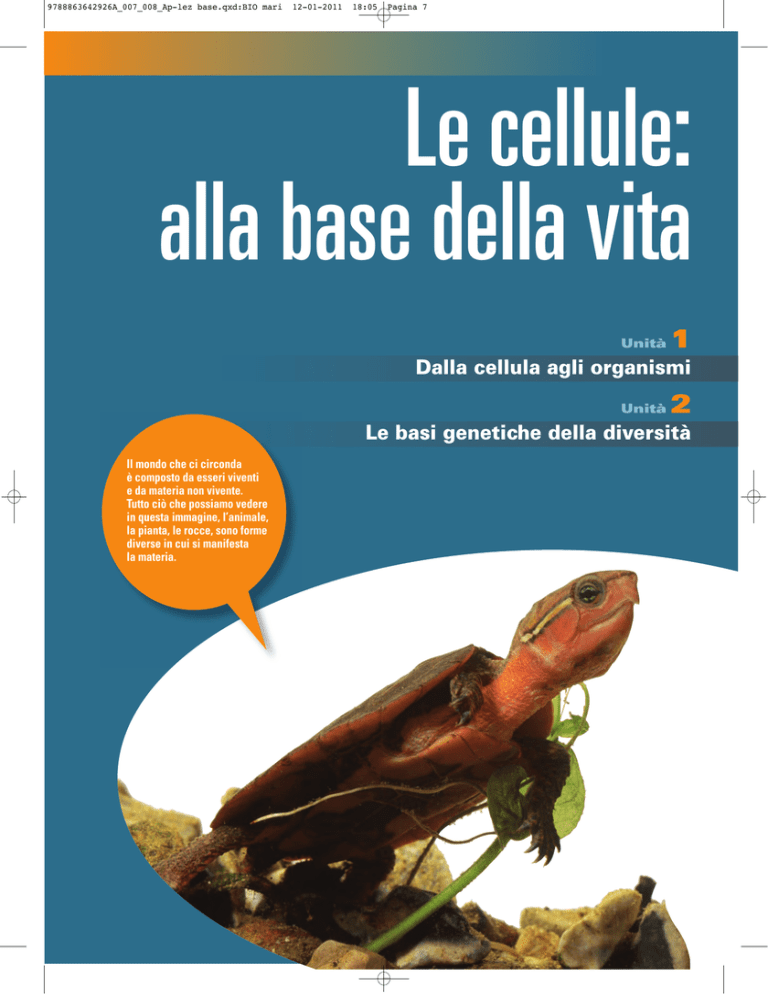

Il mondo che ci circonda

è composto da esseri viventi

e da materia non vivente.

Tutto ciò che possiamo vedere

in questa immagine, l’animale,

la pianta, le rocce, sono forme

diverse in cui si manifesta

la materia.

9788863642926A_007_008_Ap-lez base.qxd:BIO mari

12-01-2011

18:05

Pagina 8

8

Tavola

Di che cosa sono fatte le cellule

Le cellule sono formate in gran parte da acqua (in media, per il 70%), da una piccola percentuale di ioni, e da una grande varietà di

molecole biologiche, o biomolecole, formate da pochi tipi di atomi: il più abbondante

è il carbonio, seguito da idrogeno, ossigeno, azoto, fosforo.

Il carbonio, grazie alla sua struttura atomica, è in grado di formare lunghe catene molto stabili, a cui si legano gli altri tipi di atomi. Le catene carboniose inoltre, possono

ramificarsi, piegarsi su se stesse e formare

anelli, generando una incredibile varietà di

sostanze.

Molte molecole biologiche sono polimeri,

ossia sono formate dalla ripetizione di singole unità, chiamate monomeri. In base al

tipo di atomi da cui sono formate e alla loro disposizione, le biomolecole possono

essere suddivise in quattro gruppi, ognuno dei quali svolge una funzione diversa

negli organismi viventi (figura 1): i carboidrati, i lipidi, le proteine e gli acidi nucleici.

I carboidrati o zuccheri sono composti formati da atomi di carbonio, idrogeno e ossigeno. Sono la principale fonte di energia

per la cellula ma svolgono anche una funzione strutturale, cioè formano parti delle

cellule e degli organismi.

I carboidrati semplici sono utilizzati come

fonte energetica di utilizzo immediato e possono essere formati da una singola molecola (monosaccaridi) o da due molecole unite tra loro (disaccaridi) (figura 2, in alto).

I carboidrati complessi o polisaccaridi hanno funzione strutturale o di riserva energetica. Sono dei polimeri poiché sono formati dall’unione di un numero elevato di

carboidrati semplici. Nelle cellule vegetali il

principale polisaccaride di riserva è l’amido,

un polimero del glucosio; nelle cellule animali è il glicogeno, anch’esso un polimero

del glucosio, nel quale però le singole unità sono legate tra loro in modo diverso.

Alcuni polisaccaridi hanno anche funzione strutturale: tra questi il più diffuso è

senz’altro la cellulosa, che forma gran parte delle piante. Anche la cellulosa è un polimero del glucosio.

proteine, lipidi

proteine, lipidi,

carboidrati

carboidrati

carboidrati

o Figura 1 Il nostro corpo, e gran parte di ciò che mangiamo, sono formati da biomolecole.

Gli acidi nucleici sono molecole di grandi

dimensioni formate da atomi di carbonio,

idrogeno, ossigeno, azoto e fosforo. Sono

polimeri, costituiti da monomeri chiamati

nucleotidi. Ciascun nucleotide è formato a

sua volta da tre parti: un gruppo fosfato

(cioè un atomo di fosforo legato a quattro

atomi di ossigeno), una base azotata (una

molecola contenente carbonio e azoto) e

uno zucchero semplice a cinque atomi di

carbonio, che può essere il ribosio o il desossiribosio.

Sono due i tipi di acidi nucleici: l’acido ribonucleico o RNA, che contiene lo zucchero

ribosio, e l’acido desossiribonucleico o DNA,

che contiene lo zucchero desossiribosio.

Gli acidi nucleici sono le molecole che contengono l’informazione biologica per la costruzione e il funzionamento di un organismo e consentono di trasmetterla alle cellule

figlie quando una cellula si riproduce.

qua. I lipidi sono importanti componenti

delle membrane cellulari. Alcuni tipi di lipidi, inoltre, funzionano da messaggeri chimici tra le cellule (sono chiamati ormoni).

Le proteine sono polimeri formati dall’unione di monomeri chiamati amminoacidi, contenenti carbonio, idrogeno, ossigeno e azoto. Esistono 20 tipi diversi di amminoacidi i

quali, unendosi in vario modo, generano la

grande varietà di proteine presenti nelle cellule. Dall’unione di più di dieci amminoacidi si formano molecole chiamate polipeptidi. Una proteina è formata da uno o più

polipeptidi, assemblati in modo da assumere una specifica struttura tridimensionale.

Le proteine svolgono diverse funzioni: strutturali, di trasporto delle sostanze, di comunicazione e riconoscimento tra cellule. Esistono inoltre proteine chiamate enzimi che

accelerano le reazioni chimiche cellulari e

ne consentono lo svolgimento. Ogni reazione chimica cellulare avviene grazie a uno

specifico enzima.

a ogni vertice del poligono

corrisponde un atomo di carbonio

O

atomo di ossigeno

O

O

O

O

monosaccaridi

O

disaccaride

O

O

O

O

O

O

O

O

O

I lipidi sono formati prevalentemente da

atomi di carbonio e di idrogeno e hanno la

caratteristica di essere insolubili in acqua. Gli

oli vegetali, il burro, la cera d’api sono esempi di lipidi.

La funzione principale dei lipidi negli organismi è di riserva energetica; inoltre servono anche come barriere isolanti, grazie al

fatto che non si possono sciogliere in ac-

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

polisaccaride

o Figura 2 In alto, monosaccaridi e disaccaride; in basso, un polisaccaride

è formato dall’unione di un grande numero di monosaccaridi.

O

9788863642926A_009_017_Unita1_lez1-2.qxd:BIO mari

11-04-2011

17:29

Pagina 9

Unità

1

Test e mappe interattivi,

file audio mp3, glossario

multimediale su disco

e online

Dalla cellula

agli organismi

I contenuti

Lezione 1 Tutti gli organismi sono fatti

di cellule

Lezione 2 Dentro la cellula eucariote

Lezione 3 La crescita delle cellule

Lezione 4 La divisione cellulare

I risultati attesi

Conoscenze

●

●

●

●

●

spiegare i principi della teoria cellulare

descrivere la struttura e le funzioni

degli organuli cellulari

spiegare quali sono i limiti alla crescita

delle cellule e descrivere la divisione

cellulare

descrivere i principali eventi del ciclo

cellulare

descrivere il processo della mitosi

Abilità

●

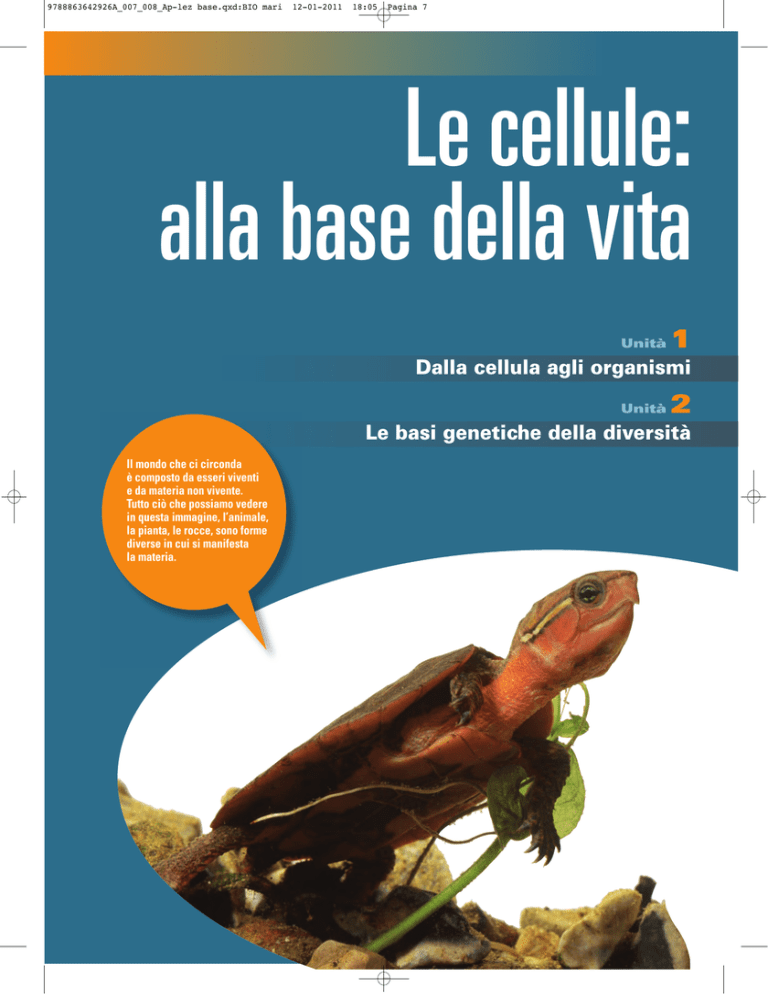

Questa fotografia al microscopio

mostra un granulocita neutrofilo,

una cellula contenuta nel midollo

osseo. L’immagine è stata colorata

per evidenziare i diversi organuli.

●

●

●

●

riassumere il percorso che ha portato

gli scienziati dalla scoperta delle prime

cellule alla teoria cellulare

identificare, mediante semplici

osservazioni, le strutture cellulari visibili

al microscopio ottico

classificare le cellule in base alla loro

struttura

riconoscere il ruolo della divisione cellulare

nei diversi tipi di organismi

calcolare il numero di cromosomi e

cromatidi nelle fasi del ciclo cellulare

9788863642926A_009_017_Unita1_lez1-2.qxd:BIO mari

11-04-2011

17:29

Pagina 10

10 LE CELLULE: ALLA BASE DELLA VITA

Lezione

1

Tutti gli organismi

sono fatti di cellule

In questa lezione

Le domande guida

Le parole chiave

■

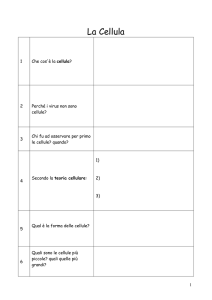

Che cosa afferma la teoria cellulare?

■

Quali sono le differenze tra organismi

procarioti e organismi eucarioti?

■

Quali sono i livelli di organizzazione negli

organismi pluricellulari?

cellula cell

microscopio ottico

light microscope

membrana plasmatica

cell membrane

nucleo nucleus

eucariote eukaryote

procariote prokaryote

organismo unicellulare

unicellular organism

organismo pluricellulare

multicellular organism

Gli organismi viventi, nonostante si presentino sotto forme estremamente diverse, sono tutti costituiti da piccole strutture fondamentali: le cellule. Poiché la maggior parte delle cellule non è visibile a

occhio nudo, la loro scoperta e la comprensione della loro importanza come unità di base di tutti i viventi sono acquisizioni relativamente recenti, avvenute solo in seguito all’invenzione del microscopio.

■ La scoperta della cellula

A partire dalla metà del Seicento gli scienziati cominciarono a utilizzare i microscopi per osservare gli

organismi viventi. Il primo microscopio a essere

costruito fu quello ottico. Nel microscopio ottico i raggi luminosi incidenti vengono deviati attraverso

una serie di lenti generando così un’immagine ingrandita.

tessuto tissue

organo organ

sistema organ system

I primi microscopi Nel 1665 il fisico inglese Robert Hooke (1635-1703) utilizzò un microscopio ottico rudimentale per osservare sottili fettine di sughero. Visto al microscopio, il sughero sembrava

contenere migliaia di minuscole celle rettangolari

vuote, alle quali il fisico diede il nome di cellule. Oggi sappiamo che le cellule non sono vuote, ma contengono molte strutture. Nella figura 1.1 possiamo

osservare una delle illustrazioni di Hooke delle cellule di sughero, accanto a una micrografia di una

cellula vegetale che ne mostra le strutture interne.

In Olanda, all’incirca nello stesso periodo, Anton van

Leeuwenhoek (1632-1723) progettò un microscopio ottico con cui osservò l’acqua prelevata da uno

stagno. Con sua grande sorpresa, scoprì che questi liquidi brulicavano di minuscoli esseri viventi che egli

chiamò “animalculi” (in latino “piccoli animali”).

Un po’ di storia

La storia della cellula

Le osservazioni e le conclusioni di molti scienziati hanno contribuito

allo sviluppo delle nostre attuali conoscenze sulla cellula.

1674 Anton van

Leeuwenhoek osserva

piccoli organismi viventi in

una goccia d’acqua

prelevata da uno stagno,

attraverso un semplice

microscopio che egli stesso

ha costruito.

1665 Robert

Hooke pubblica

il libro Micrographia,

che contiene

le illustrazioni

delle sezioni di

sughero osservate

con uno dei primi

microscopi.

1600

1665

1674

1700

1800

9788863642926A_009_017_Unita1_lez1-2.qxd:BIO mari

11-04-2011

17:29

Pagina 11

11

Ø Figura 1.1 Le prime

osservazioni al

microscopio.

A Utilizzando un

B

A

La teoria cellulare Nei due secoli successivi, la costruzione di microscopi più potenti e le numerose

osservazioni effettuate da altri scienziati portarono all’analisi più dettagliata di molti organismi e di

diversi tipi di cellule. Verso la metà dell’Ottocento

tutte queste scoperte furono sintetizzate nella teoria cellulare, un concetto fondamentale della biologia. La teoria cellulare afferma che:

■ tutti gli esseri viventi sono costituiti da cellule;

■ le cellule sono le unità strutturali e funzionali di

base di tutti gli organismi viventi;

■ tutte le cellule si originano dalla divisione di cellule preesistenti.

■ Gli organismi eucarioti e procarioti

Le cellule mostrano una grande varietà nella forma

e nelle dimensioni, sia tra organismi diversi sia in

uno stesso organismo. Mediamente hanno un diametro compreso tra 5 e 50 micrometri (1 micrometro è 1/1000 di millimetro), ma esistono alcune eccezioni. Per esempio, i batteri più piccoli raggiungono

una lunghezza di soli 0,2 micrometri, mentre i prolungamenti delle cellule nervose delle giraffe possono essere lunghi diversi metri.

Nonostante queste differenze, tutte le cellule hanno in comune due caratteristiche:

sono circondate da una barriera chiamata membrana plasmatica;

■ contengono una o più molecole di DNA che trasportano le informazioni genetiche.

Le cellule vengono distinte in due grandi categorie, a

seconda che possiedano o meno un nucleo. Il nucleo

è una grande struttura, circondata da una membrana, al cui interno è contenuto il materiale genetico.

Gli organismi costituiti da cellule provviste di nucleo sono chiamati eucarioti. Negli organismi procarioti, invece, le cellule sono prive di nucleo.

■

I procarioti Nelle cellule procariote il materiale

genetico non è contenuto all’interno di un nucleo. Le

cellule procariote sono generalmente più piccole e

più semplici di quelle eucariote. Nonostante questa

semplicità, i procarioti possono svolgere tutte le attività proprie degli organismi viventi. Essi crescono, si riproducono, reagiscono agli stimoli esterni e

alcuni sono anche in grado di muoversi nei liquidi.

Tutti i procarioti sono organismi unicellulari; essi

comprendono i batteri e gli organismi a loro affini.

Gli eucarioti Le cellule eucariote sono generalmente più grandi e più complesse di quelle procariote,

perché contengono una serie di strutture e di membrane interne, molte delle quali altamente specia-

microscopio rudimentale,

Hooke realizzò questo

disegno delle cellule

di sughero. In questa

illustrazione le cellule

appaiono come cellette

vuote, perché Hooke stava

osservando solo le pareti

di cellule vegetali morte.

B Oggi sappiamo che le

cellule vive, come quelle

della foglia di una pianta,

sono formate da molte

strutture.

Parola per parola

Eucariote e procariote

derivano dai termini greci

káryon che significa “noce,

nucleo”, eu che significa

“bene” e pro che significa

“prima”. Pertanto

procariote significa “prima

del nucleo” ed eucariote

“buon nucleo”.

Scrivila tu!

Utilizzando Internet effettua una ricerca su una nuova

scoperta relativa alla cellula o alle sue strutture. Assicurati di riportare il nome dello scienziato o degli scienziati responsabili della scoperta. Rielabora il materiale

raccolto per preparare un’esposizione orale.

1838 Matthias Schleiden

giunge alla conclusione che tutte

le piante sono fatte di cellule.

1839

Theodor

Schwann

afferma

che tutti gli

animali sono

fatti di cellule.

1838

1839

1855

1970 Lynn Margulis avanza

l’ipotesi che determinati

organuli, piccole strutture

contenute in alcune cellule,

siano stati in origine cellule

libere, dotate di vita

indipendente.

1855 Rudolph

Virchow propone

la tesi secondo cui

tutte le cellule derivano

da cellule preesistenti,

completando la teoria

cellulare.

1900

1970

2000

9788863642926A_009_017_Unita1_lez1-2.qxd:BIO mari

11-04-2011

17:29

Pagina 12

12 LE CELLULE: ALLA BASE DELLA VITA

O Figura 1.2 Gli eucarioti

e i procarioti. La cellula

eucariote (A) possiede

un nucleo e molte più

strutture rispetto alla

cellula procariote (B).

Qual è la struttura più

evidente nelle cellule

eucariote della

micrografia?

B

A

lizzate. Come mostra la figura 1.2, le cellule eucariote contengono un nucleo che separa il materiale genetico dal resto della cellula. Gli eucarioti possono essere piccoli organismi unicellulari oppure organismi

di grandi dimensioni formati da miliardi di cellule; essi

comprendono piante, animali, funghi e protisti.

Gli organismi unicellulari Gli organismi formati da una sola cellula sono chiamati organismi unicellulari. Essi svolgono tutte le funzioni proprie degli esseri viventi: crescono, reagiscono agli stimoli

ambientali, trasformano energia e si riproducono.

Gli organismi unicellulari possono essere sia procarioti sia eucarioti.

■ La diversità della vita cellulare

Ma come è possibile che da questi due tipi cellulari

di base possa avere origine l’infinita varietà delle

forme di vita che osserviamo intorno a noi? Le differenze tra gli organismi nascono dalle modalità con

cui le cellule si specializzano per svolgere determinate funzioni e da come esse si associano tra loro per

formare un organismo pluricellulare.

O Figura 1.3 I livelli

di organizzazione

di un organismo

pluricellulare.

Negli organismi

pluricellulari si notano

livelli di complessità

crescente: cellule

con forme e funzioni

diverse danno origine

ai diversi tessuti,

organi e sistemi.

Gli organismi pluricellulari Gli organismi formati da più cellule eucariote sono definiti pluricellulari. Le cellule che li formano si possono sviluppare con diverse modalità per svolgere compiti differenti,

mediante un processo chiamato specializzazione

cellulare.

I livelli di organizzazione Come si può osservare nella figura 1.3, in un organismo pluricellulare si

distinguono quattro livelli di organizzazione: le singole cellule, i tessuti, gli organi e i sistemi. Un tessuto è un gruppo di cellule simili che svolgono una determinata funzione. Esistono quattro tipi principali

di tessuto: epiteliale, connettivo, muscolare e nervoso. Tessuti di tipo diverso possono lavorare insieme per formare un organo. Infine, un gruppo di organi che lavorano in modo coordinato per svolgere una

specifica funzione formano un sistema, come per

esempio il sistema nervoso.

organismo

tarsio

sistema

(nervoso: occhi,

cervello, nervi)

organo

occhio

Sai rispondere?

1. Quali sono le caratteristiche comuni a tutte

le cellule?

2. Tutti gli organismi procarioti sono unicellulari?

3. Tutti gli organismi unicellulari sono procarioti?

tessuto

Provaci tu!

cellula

Osserva e realizza un disegno

Procurati una lente di ingrandimento e osserva la superficie di alcuni semi di girasole, dalla caratteristica buccia

a righe chiare e scure. Realizza un disegno di quello che

riesci a distinguere.

9788863642926A_009_017_Unita1_lez1-2.qxd:BIO mari

11-04-2011

17:29

Pagina 13

UNITÀ 1 DALLA CELLULA AGLI ORGANISMI 13

Lezione

2

Dentro la cellula eucariote

In questa lezione

Le domande guida

■

Quali sono i principali

organuli cellulari e le loro

funzioni?

Le parole chiave

citoplasma cytoplasm

organulo organelle

nucleo nucleus

involucro nucleare

nuclear envelope

cromatina chromatin

cromosoma chromosome

nucleolo nucleolus

ribosoma ribosome

reticolo endoplasmatico

endoplasmic reticulum

apparato di Golgi Golgi apparatus

lisosoma lysosome

mitocondrio mitochondrion

nucleo

Una cellula può essere paragonata a una fabbrica. Infatti, come una fabbrica, che necessita di macchinari, operai e uffici per la propria

produzione e per tutte le attività a essa connesse, la cellula utilizza per le sue funzioni vitali strutture diverse, ciascuna con un compito preciso.

All’interno della cellula eucariote si possono

distinguere due parti fondamentali: il nucleo

e il citoplasma. Il citoplasma è la regione della

cellula esterna al nucleo all’interno della quale si trovano strutture specializzate chiamate

organuli. La figura 2.1 mostra gli organuli contenuti nei due tipi principali di cellula eucariote: la cellula vegetale e la cellula animale.

reticolo endoplasmatico

liscio

cloroplasto chloroplast

vacuolo vacuole

citoscheletro cytoskeleton

ciglia cilia

flagelli flagella

nucleolo

involucro

nucleare

reticolo endoplasmatico

ruvido

ribosoma

(libero)

ribosoma

(attaccato)

parete cellulare

apparato

di Golgi

membrana

plasmatica

cloroplasto

mitocondrio

vacuolo

■ Il nucleo

Il nucleo contiene quasi tutto il DNA della cellula e quindi le istruzioni codificate per la produzione di proteine e di altre importanti molecole. Il nucleo può essere considerato il centro di

controllo della cellula.

Il nucleo, come mostra la figura 2.2, è circondato da due membrane che, nell’insieme, formano l’involucro nucleare. Esso presenta migliaia di pori che permettono gli scambi di materiali,

come proteine, RNA e altre molecole, tra l’interno e l’esterno del nucleo.

cellula vegetale

nucleolo

nucleo

involucro

nucleare

ribosoma

(libero)

membrana

plasmatica

reticolo

endoplasmatico

ruvido

ribosoma

(attaccato)

O Figura 2.1 La struttura delle cellule.

Le cellule animali e vegetali contengono molti

organuli. Alcuni di essi sono specifici delle cellule

vegetali o di quelle animali, altri invece, come

i mitocondri, si ritrovano in entrambi i tipi di cellule.

Quali strutture sono presenti solo nelle cellule

vegetali?

reticolo

endoplasmatico

liscio

centrioli

mitocondrio

apparato

di Golgi

cellula animale

9788863642926A_009_017_Unita1_lez1-2.qxd:BIO mari

11-04-2011

17:29

Pagina 14

14

■ Il reticolo endoplasmatico

nucleolo

cromatina

o Figura 2.2 Il nucleo.

Il nucleo contiene il DNA

sotto forma di cromatina.

Le informazioni ereditarie

vengono copiate dal DNA

e inviate, attraverso i pori

nucleari, al resto della

cellula. La regione piccola

e densa all’interno del

nucleo è il nucleolo.

Se il nucleo è il centro

di controllo della maggior

parte dei processi cellulari

degli eucarioti, come

fanno i procarioti a vivere

senza nucleo?

involucro

nucleare

pori

nucleari

Le molecole di DNA, unite a proteine, formano un

materiale granuloso chiamato cromatina che, generalmente, si trova distribuito uniformemente nel nucleo.

Quando una cellula si divide, la cromatina si compatta formando grosse strutture chiamate cromosomi, visibili al microscopio ottico. La maggior parte dei nuclei contiene anche una regione piccola e densa

denominata nucleolo, in cui vengono assemblati i ribosomi.

■ I ribosomi

La maggior parte delle cellule contiene un numero

molto elevato di minuscole strutture chiamate ribosomi. I ribosomi sono piccoli organuli cellulari costituiti da RNA e proteine nei quali vengono prodotte e assemblate le proteine in base alle istruzioni

ricevute dal nucleo.

Le cellule eucariote contengono un sistema di membrane interne chiamato reticolo endoplasmatico (in

genere abbreviato con la sigla RE). Il reticolo endoplasmatico viene utilizzato per assemblare le componenti lipidiche della membrana plasmatica, insieme

alle proteine e ad altri materiali che devono essere

trasportati all’esterno della cellula.

La porzione del reticolo endoplasmatico coinvolta

nella sintesi delle proteine è definita reticolo endoplasmatico ruvido, così chiamato per la presenza di

ribosomi sulla sua superficie, come si può osservare

nella figura 2.3. Il reticolo endoplasmatico ruvido è

molto sviluppato nelle cellule che producono grandi quantità di proteine destinate a essere esportate.

Le altre proteine cellulari sono invece sintetizzate

su ribosomi “liberi”, non attaccati a membrane.

Le zone del reticolo endoplasmatico che non presentano ribosomi formano il reticolo endoplasmatico liscio. In molte cellule, il reticolo endoplasmatico liscio contiene diversi enzimi che svolgono

specifiche funzioni, tra cui la sintesi dei lipidi di

membrana e la detossificazione, cioè la demolizione,

di alcune sostanze, come alcol e farmaci.

■ L’apparato di Golgi

Molte delle sostanze prodotte nel reticolo endoplasmatico vengono trasportate, all’interno di vescicole,

verso l’apparato di Golgi. Come illustrato nella figura

2.4, l’apparato di Golgi è formato da una serie di dischi appiattiti, impilati l’uno sull’altro. La funzione

dell’apparato di Golgi è quella di modificare, smistare

e “confezionare” le proteine e altri materiali assemblati nel reticolo endoplasmatico per prepararli a essere immagazzinati nella cellula o espulsi all’esterno. Il

reticolo endoplasmatico e l’apparato di Golgi lavorano

insieme svolgendo una funzione paragonabile a quella di un reparto d’imballaggio e trasporto di una fabbrica: essi, infatti, modificano e aggiungono componenti alle diverse molecole per poi inviarle alle loro

destinazioni finali.

O Figura 2.3 Il reticolo

endoplasmatico ruvido.

Il reticolo endoplasmatico

ruvido è la sede in cui

vengono sintetizzate le

proteine destinate

a essere portate fuori

dalla cellula.

ribosomi

9788863642926A_009_017_Unita1_lez1-2.qxd:BIO mari

11-04-2011

17:29

Pagina 15

UNITÀ 1 DALLA CELLULA AGLI ORGANISMI 15

vescicola

■ I lisosomi

Come ogni fabbrica ben organizzata, anche la cellula possiede strutture che servono per “ripulirla”

dalle sostanze che devono essere eliminate. Queste

strutture sono i lisosomi, piccoli organuli ricchi di

enzimi digestivi in grado di demolire in molecole

più piccole qualsiasi sostanza presente all’interno

della cellula. Essi possono anche distruggere gli organuli cellulari invecchiati o danneggiati riducendoli nei loro composti chimici di base, che possono

essere riutilizzati per altri scopi.

■ I mitocondri e i cloroplasti

Così come una fabbrica non può andare avanti senza una fonte di energia, allo stesso modo la cellula,

per produrre le proteine, per muovere le molecole

nel citoplasma o per svolgere qualsiasi altra attività necessaria alla sua sopravvivenza, ha bisogno di

energia.

La cellula può procurarsi l’energia necessaria per le

sue funzioni sia utilizzando un combustibile chimico (come il glucosio o altri zuccheri) sia sfruttando l’energia solare.

membrana

interna

I mitocondri Tutte le cellule, animali e vegetali,

utilizzano l’energia chimica immagazzinata nelle

molecole di glucosio per produrre composti che esse sono in grado di utilizzare direttamente. Queste

trasformazioni avvengono all’interno di particolari

organuli chiamati mitocondri. Come è mostrato nella figura 2.5, un mitocondrio è formato da due membrane, una esterna liscia e una interna ripiegata.

o Figura 2.4 L’apparato

di Golgi. Nell’apparato di

Golgi le molecole vengono

modificate, “confezionate”

e spedite alle loro

destinazioni finali

all’interno di vescicole.

I cloroplasti Per procurarsi l’energia di cui necessitano, gli animali devono alimentarsi. Nelle cellule

vegetali e in quelle di alcune alghe, invece, questa

funzione è svolta dai cloroplasti: i cloroplasti catturano l’energia solare e la convertono in energia chimica in un processo chiamato fotosintesi.

Come possiamo osservare nella figura 2.5, anche i cloroplasti sono formati da una doppia membrana. A

differenza dei mitocondri, però, i cloroplasti presentano al loro interno altri ammassi di membrane

impilate contenenti clorofilla, un pigmento verde. I cloroplasti, per la loro capacità di catturare

l’energia solare e convertirla in energia chimica,

possono essere paragonati ai pannelli solari della

cellula.

Le membrane impilate

all’interno dei cloroplasti

contengono clorofilla.

ø Figura 2.5 Le centrali

energetiche di una cellula

vegetale. I cloroplasti

e i mitocondri sono

entrambi coinvolti nei

processi di conversione

dell’energia che avvengono

all’interno della cellula.

membrana

esterna

membrana

interna

mitocondrio

cloroplasto

membrana

esterna

9788863642926A_009_017_Unita1_lez1-2.qxd:BIO mari

11-04-2011

17:29

Pagina 16

16 LE CELLULE: ALLA BASE DELLA VITA

vacuolo

■ I vacuoli

Così come ogni fabbrica dispone di un magazzino, anche le cellule immagazzinano materiali in strutture a forma di sacco chiamate vacuoli. Nelle cellule

animali i vacuoli possono contenere proteine, grassi o carboidrati.

Nelle cellule vegetali, come quella della figura 2.6,

spesso è presente un grosso vacuolo centrale che

immagazzina acqua e sali minerali. In queste cellule i vacuoli svolgono anche una funzione di supporto: infatti la pressione dell’acqua presente al loro interno consente alla pianta di sostenere strutture

pesanti come foglie e fiori.

o Figura 2.6 I vacuoli. Nelle

cellule vegetali il vacuolo

centrale immagazzina

acqua, sali minerali,

proteine e carboidrati.

In che modo il vacuolo

conferisce sostegno

strutturale alla pianta?

O Figura 2.7

Il citoscheletro.

Una rete di filamenti

proteici fornisce alla cellula

un’intelaiatura che risulta

robusta e flessibile e,

al tempo stesso, è

coinvolta in diverse forme

di movimento cellulare.

Nella fotografia al

microscopio ottico a

fluorescenza sono ben

riconoscibili i microtubuli

(in giallo) e i microfilamenti

(in viola chiaro).

to di materiali da una parte all’altra della cellula e il

cambiamento della forma generale della cellula.

I due tipi principali di filamenti proteici che costituiscono il citoscheletro sono i microtubuli e i microfilamenti, mostrati nella figura 2.7. I microtubuli formano anche l’impalcatura interna di protuberanze

della cellula chiamate ciglia e flagelli. Le cellule possono utilizzare queste strutture per muoversi, come fanno gli spermatozoi grazie alla presenza di un

flagello, oppure per spostare i materiali con cui vengono a contatto. Per esempio, nel caso delle cellule

che rivestono la trachea, le ciglia intrappolano il muco e le impurità per spingerli verso l’esterno, mantenendo così pulite le vie respiratorie.

■ Il citoscheletro

Per finire, come qualsiasi fabbrica, anche la cellula

ha bisogno di strutture interne di supporto per resistere alle forze e alle pressioni cui è sottoposta. Nelle cellule eucariote questa funzione è svolta da una

struttura chiamata citoscheletro. Il citoscheletro è

una rete di filamenti proteici che conferisce rigidità,

forma e organizzazione alla cellula. Oltre a fornire

sostegno meccanico, il citoscheletro è anche coinvolto in molti movimenti cellulari, tra cui il traspor-

reticolo

endoplasmatico

Sai rispondere?

1. Come si chiama la struttura di rivestimento del nucleo?

2. Qual è la principale differenza tra reticolo

endoplasmatico liscio e ruvido?

3. I mitocondri si trovano soltanto nelle cellule animali? E i vacuoli?

4. Da che cosa è costituito il citoscheletro?

membrana

plasmatica

microtubulo

COMPETENZE * AREA COMPETENZE

microfilamento

ribosomi

mitocondrio

Minilab

Come appaiono le cellule di una cipolla osservate al microscopio ottico?

Materiali occorrenti

■ cipolla

■ acqua

■ soluzione iodata (tintura di iodio)

■ microscopio ottico

■ vetrini portaoggetti e vetrini coprioggetti

■ bisturi [attenzione! maneggiare con cautela]

■ contagocce

Il procedimento

1. Prendete la cipolla e, dopo aver tolto gli strati superficiali secchi, asportate delicatamen-

te la pellicina umida e trasparente che si trova tra uno strato e l’altro.

2. Mettete una goccia d’acqua su un vetrino

portaoggetti.

3. Appoggiate la pellicina sulla goccia d’acqua

e ricopritela con il vetrino coprioggetti. Osservate il preparato al massimo ingrandimento possibile, annotando ciò che vedete.

4. Ripetete l’osservazione ai diversi ingrandimenti, aggiungendo lungo il bordo due gocce

di soluzione iodata, così da ottenere un preparato colorato.

Le conclusioni

1. Quale forma hanno le cellule prelevate sotto

la superficie della cipolla? Quali elementi

cellulari si possono distinguere?

2. Che cosa cambia nel vetrino colorato con la

soluzione iodata?

9788863642926A_009_017_Unita1_lez1-2.qxd:BIO mari

11-04-2011

Per approfondire

17:30

Pagina 17

17

TEM

I microscopi

I microscopi ottici

composti

I microscopi più comuni, quelli che si trovano in ogni laboratorio di biologia, sono i microscopi ottici composti, che

permettono di ottenere ingrandimenti

di un oggetto concentrandovi raggi di

luce visibile. I microscopi composti

contengono più di una lente e riescono a fornire immagini ingrandite fino

a 1000 volte (1000⫻). Queste caratteristiche li rendono idonei allo studio e

all’osservazione di molti tipi di cellule e

microrganismi, che in alcuni casi possono

essere studiati quando sono ancora vivi.

L’osservazione al microscopio ottico è facilitata dall’impiego di coloranti chimici che rendono più evidenti le strutture cellulari. Negli

ultimi anni, l’impiego di coloranti fluorescenti è stato associato all’uso di videocamere e

computer per ottenere immagini tridimensionali di processi come il movimento cellulare.

I microscopi elettronici

I microscopi ottici ci consentono di ottenere immagini abbastanza definite soltanto di

oggetti con un diametro maggiore di 0,2 micrometri. Per osservare oggetti più piccoli

occorrono i microscopi elettronici.

Negli anni venti del secolo scorso, alcuni fisici tedeschi scoprirono che utilizzando dei

magneti era possibile concentrare un fascio

di elettroni nello stesso modo in cui una lente di vetro focalizza un raggio di luce. Da questa scoperta sono nati sia i televisori sia i microscopi elettronici.

Un microscopio elettronico può fornire ingrandimenti 1000 volte maggiori di quelli ottenuti con il microscopio ottico, come mostrato nella figura 1 . Ne esistono due tipi

fondamentali:

■

■

LM

Figura 1 Fotografie al microscopio.

Cellule osservate al microscopio ottico (LM),

elettronico a trasmissione (TEM)

ed elettronico a scansione (SEM).

I microscopi elettronici presentano alcuni limiti. Innanzitutto, i campioni devono essere

tenuti sotto vuoto, altrimenti la collisione tra

gli elettroni e le particelle dell’aria produrrebbe immagini poco definite: per questo, i microscopi elettronici permettono di studiare soltanto campioni non viventi. Inoltre, quando si

utilizza il TEM, i campioni devono essere tagliati in fettine sottilissime perché possano essere

attraversati dagli elettroni. Il SEM, infine, fornisce immagini molto realistiche della superficie dei campioni ma non è in grado di evidenziarne la struttura interna.

I microscopi a scansione

a effetto tunnel

Negli anni ottanta del secolo scorso è nato

un nuovo tipo di microscopi che non utilizza lenti di alcun tipo (né di vetro né magnetiche) per ingrandire le immagini. Questi microscopi sono chiamati microscopi a scansione

a effetto tunnel (STM, dall’inglese Scanning

Tunneling Microscope) e utilizzano una punta sottilissima, simile a una sonda, che si sposta lungo la superficie del campione.

I microscopi a scansione a effetto tunnel consentono di ottenere immagini di singoli atomi e molecole e per questo sono diventati

uno degli strumenti principali per l’osservazione e la manipolazione della materia nell’ambito delle nanotecnologie. A differenza dei

TEM e dei SEM, non richiedono che il campione sia sotto vuoto.

Per capire e per riflettere

i microscopi elettronici a trasmissione

(TEM, dall’inglese Transmission Electron

Microscope);

i microscopi elettronici a scansione (SEM,

dall’inglese Scanning Electron Microscope).

Il TEM (figura 2) invia un fascio di elettroni

sul campione: alcuni elettroni vengono deviati o assorbiti, mentre altri attraversano il

campione e vanno a finire su uno schermo

fluorescente o su una lastra fotografica, dove

si forma un’immagine molto ingrandita dell’oggetto. Il SEM, invece, utilizza un sottile

fascio di elettroni che viene fatto scorrere sulla superficie del campione. Nei punti in cui gli

elettroni colpiscono il campione, vengono

emessi altri elettroni che producono un’immagine tridimensionale della superficie dell’oggetto su uno schermo televisivo.

SEM

Figura 2

Microscopio elettronico a trasmissione.

1. Uno strumento che produce immagini

ingrandite di un oggetto utilizzando raggi

di luce visibile è chiamato:

a. microscopio ottico.

b. microscopio elettronico a trasmissione.

c. microscopio elettronico a scansione.

d. TEM.

2. Quale tipo di microscopio utilizzereste per

osservare: (a) i dettagli di un mitocondrio;

(b) un microrganismo presente in una

goccia d’acqua; (c) la struttura della

membrana plasmatica; (d) la struttura

di una superficie metallica, per esempio

di una sottilissima lamina d’oro?

3. Osservate la figura 1; in quale immagine

potete notare i dettagli più fini della

superficie delle cellule? Perché?

4. In che cosa sono simili i microscopi ottici e

quelli elettronici? In che cosa differiscono?

5. In quali altri campi, oltre alla biologia, sono

usati i microscopi?

9788863642926A_018_029_Unita1_lez3-4.qxd:BIO mari

11-04-2011

17:32

Pagina 18

18 LE CELLULE: ALLA BASE DELLA VITA

Lezione

3

La crescita delle cellule

In questa lezione

Le domande guida

■

Le parole chiave

Quali sono i limiti alla crescita delle cellule?

rapporto superficie/volume

surface/volume ratio

Che cosa succede alle cellule di un organismo durante il suo accrescimento? In altre parole, un essere vivente diventa più grande perché le sue cellule crescono di dimensioni o perché aumenta il numero delle

cellule che lo costituiscono? Nella maggior parte dei

casi è vera la seconda ipotesi: il corpo di un organismo cresce perché aumenta il numero delle cellule,

mentre le loro dimensioni restano invariate.

■ I limiti alla crescita della cellula

Ci sono due motivi principali per i quali le cellule si

dividono piuttosto che continuare a crescere all’infinito. Quando una cellula diventa più grande, aumentano le richieste nei confronti del suo DNA.

Inoltre, crescendo la cellula deve far fronte a un maggior numero di problemi legati al trasporto di sostanze attraverso la membrana plasmatica.

Il ruolo del DNA Le informazioni che controllano

il funzionamento di una cellula sono immagazzinate nella molecola di DNA. Fin quando una cellula è

piccola, il materiale genetico che ha a disposizione è

sufficiente per far fronte a tutte le sue necessità. Man

mano che le dimensioni della cellula aumentano, in

O Figura 3.1 Il rapporto

tra la superficie e il

volume nelle cellule.

La riduzione del rapporto

superficie/volume rende

più difficili gli scambi di

materiale tra l’interno

e l’esterno della cellula.

Calcolate l’area

superficiale, il volume

e il rapporto

superficie/volume

di una cellula cubica

immaginaria avente

uno spigolo di 4 cm.

divisione cellulare

cell division

genere, non vengono prodotte nuove copie di DNA e

il materiale genetico disponibile è sempre meno in

grado di soddisfare i crescenti bisogni della cellula.

Gli scambi di materiali L’altra ragione per cui le

dimensioni delle cellule sono limitate ha a che fare

con la necessità di scambiare materiali con l’esterno:

in particolare, le sostanze nutritive, l’ossigeno e l’acqua devono entrare nella cellula attraverso la membrana plasmatica, mentre i prodotti di rifiuto devono uscire.

La velocità con cui si verificano questi scambi dipende dall’area superficiale della cellula, che corrisponde

all’area totale della sua membrana plasmatica. Invece, la velocità con cui vengono consumate le sostanze nutritive e l’ossigeno e con cui vengono generati i

prodotti di rifiuto dipende dal volume della cellula. Pertanto, comprendere come varia il rapporto tra l’area

superficiale di una cellula e il suo volume, definito

rapporto superficie/volume, è la chiave per capire perché le cellule debbano dividersi quando crescono.

Il rapporto superficie/volume Consideriamo

un’ipotetica cellula di forma cubica come quella

rappresentata nella figura 3.1. Se lo spigolo della

rapporto superficie/volume nelle cellule

dimensioni

della cellula

1 cm

2 cm

1 cm

3 cm

1 cm

2 cm

2 cm

3 cm

3 cm

superficie (lunghezza altezza numero di facce)

1 cm 1 cm 6

6 cm2

2 cm 2 cm 6 24 cm2

3 cm 3 cm 6 54 cm2

volume (lunghezza larghezza altezza)

1 cm 1 cm 1 cm

1 cm3

2 cm 2 cm 2 cm

8 cm3

3 cm 3 cm 3 cm 27 cm3

rapporto

superficie/volume

6/16:1

24 / 8 3 : 1

54 / 27 2 : 1

9788863642926A_018_029_Unita1_lez3-4.qxd:BIO mari

11-04-2011

17:32

Pagina 19

UNITÀ 1 DALLA CELLULA AGLI ORGANISMI 19

cellula è di 1 cm, l’area della sua superficie totale è

di 6 cm2 e il suo volume è di 1 cm3. Questo significa che tutte le sostanze che entrano ed escono da

una cellula con volume pari a 1 cm3 devono attraversare una membrana plasmatica che ha una superficie di 6 cm2. In questo caso, il rapporto superficie/volume è pari a 6.

Come possiamo osservare nella figura 3.1, se raddoppia la lunghezza dello spigolo, il volume della

cellula aumenta di otto volte (diventa 8 cm3), mentre l’area della sua superficie totale aumenta solo

di quattro volte (diventa 24 cm2). Il rapporto tra

l’area superficiale e il volume è quindi uguale a 3.

Questa cellula, otto volte più grande della precedente, avrà bisogno di scambiare con l’esterno una

quantità di materiali otto volte maggiore rispetto

all’altra cellula. In altri termini, una quantità otto

volte maggiore di sostanze deve attraversare una

membrana che è solo quattro volte più ampia rispetto a quella originale.

Questa considerazione viene confermata anche se

triplichiamo la lunghezza del lato della cellula. In questo caso, il rapporto superficie/volume si riduce a 2,

in quanto il volume della cellula è uguale a 27 cm3,

mentre la sua area superficiale è di 54 cm2.

In generale, possiamo notare che il volume aumenta più rapidamente dell’area superficiale, e che, di

conseguenza, quando aumentano le dimensioni della cellula, il rapporto superficie/volume diminuisce.

È proprio questa riduzione la causa dei problemi che

la cellula deve affrontare quando cresce. Infatti, con

l’aumento delle dimensioni, diventa difficile per una

cellula far entrare dalla membrana plasmatica tutte

le sostanze necessarie per la sua sopravvivenza e fare uscire tutte quelle che devono essere eliminate

come materiali di rifiuto.

■ La divisione

di una cellula

Siccome esistono limiti precisi alla crescita cellulare, una cellula si

divide in due cellule “figlie” nel

momento in cui raggiunge le massime dimensioni compatibili con

la sua sopravvivenza. Il processo

attraverso cui una cellula si divide

dando origine a due cellule figlie è

chiamato divisione cellulare. Ogni

cellula figlia avrà un rapporto superficie/volume maggiore rispetto alla cellula originaria con la conseguenza che gli scambi di materiale

con l’ambiente esterno saranno

più efficienti.

Prima che la divisione cellulare abbia inizio, la cellula duplica, cioè copia, tutto il suo DNA; in tal modo

ogni cellula figlia potrà ricevere un corredo completo di informazioni genetiche. La divisione cellulare

è il processo che permette a un organismo di crescere senza che la sue cellule aumentino di dimensioni (figura 3.2).

o Figura 3.2 La crescita

di un individuo. Gli esseri

viventi crescono

producendo nuove cellule.

Sebbene un pinguino

adulto sia più grande

di un cucciolo, le loro

cellule hanno le stesse

dimensioni.

Sai rispondere?

1. Quando aumentano le dimensioni della cellula che

cosa succede al suo rapporto superficie/volume?

2. La quantità di DNA presente in una cellula

aumenta man mano che essa cresce di dimensioni?

3. Man mano che la cellula cresce aumenta la sua

capacità di scambiare materiali con l’esterno?

4. Come fa la cellula ad aumentare il rapporto

superficie/volume?

Minilab

Materiali occorrenti

■ 2 uova sode sgusciate

■ colorante alimentare blu

■ contenitore cilindrico graduato (becher) da 150 ml

■ bisturi da dissezione [attenzione! maneggiare

con cautela]

■ cucchiaio

■ fogli di carta assorbente

■ righello

Il procedimento

1. Indossate un paio di guanti in lattice e un grembiule. Versate 100 ml di acqua nel becher. Aggiungete 10 gocce di colorante alimentare blu e

mescolate con un cucchiaio.

2. Utilizzate il bisturi per tagliare a metà un uovo sodo. Rimuovete il tuorlo. Ritagliate un cubetto di 8

mm dalla parte bianca più spessa.

3. Mettete il cubetto e l’altro uovo sodo intero all’interno del becher con la soluzione colorata.

4. Dopo 10 minuti rimuovete attentamente il cubetto e l’uovo intero dal becher utilizzando un cucchiaio e posizionateli su un foglio di carta assorbente.

5. Tagliate il cubetto d’uovo a metà. Pulite la lama

del bisturi e tagliate a metà anche l’uovo sodo

intero. Con il righello misurate la distanza percorsa dal colorante blu nel cubetto d’uovo e nell’uovo intero.

Le conclusioni

1. Qual è la differenza tra la distanza percorsa dal

colorante nel cubetto e nell’uovo intero?

2. Utilizzate il paragone con l’uovo intero e con il

cubetto per spiegare perché una cellula non

può continuare a crescere all’infinito.

AREA COMPETENZE * AREA COMPETENZE * ARE

Quali sono i fattori che impediscono a una cellula di crescere all’infinito?

9788863642926A_018_029_Unita1_lez3-4.qxd:BIO mari

11-04-2011

17:32

Pagina 20

20 LE CELLULE: ALLA BASE DELLA VITA

Lezione

4

La divisione cellulare

In questa lezione

Le domande guida

Le parole chiave

■

Quali sono i principali eventi del ciclo

cellulare?

■

Quali sono le fasi della divisione cellulare?

■

Che cosa differenzia le cellule tumorali

dalle altre cellule?

scissione binaria binary fission

mitosi mitosis

citodieresi cytokinesis

cromosoma chromosome

cromatidi fratelli sister chromatids

centromero centromere

ciclo cellulare cell cycle

interfase interphase

La divisione cellulare non consiste in una semplice

scissione della cellula in due parti. È infatti importante che le cellule figlie ricevano tutte le informazioni necessarie per costruire le proprie molecole e gli organuli di cui hanno bisogno per funzionare. Pertanto

ogni cellula, prima di dividersi, deve duplicare il proprio DNA. Questo, infatti, è ciò che permette a ogni

cellula figlia di ricevere una copia completa del materiale genetico, esattamente identica a quella della

cellula “madre”. Ma quali conseguenze ha la divisione cellulare nella vita di un organismo?

■ Il ruolo della divisione cellulare

La divisione cellulare avviene con meccanismi diversi e svolge ruoli differenti nei diversi tipi di organismi.

Nella maggior parte dei procarioti, la divisione cellulare si svolge mediante un processo relativamente semplice, chiamato scissione binaria, che consiste nella separazione del contenuto cellulare in due

O Figura 4.1 La divisione

cellulare nelle cellule

procariote. Fotografia

al microscopio elettronico

a trasmissione di un

batterio in divisione.

È visibile il materiale

genetico duplicato che

si distribuisce tra le due

cellule figlie.

centriolo centriole

profase prophase

fuso mitotico mitotic spindle

metafase metaphase

anafase anaphase

telofase telophase

tumore tumor

parti in seguito alla duplicazione del materiale genetico. Ciascuna delle cellule figlie così prodotte

riceverà una copia del materiale genetico duplicato. Pertanto negli organismi procarioti, come il batterio della figura 4.1, la divisione cellulare dà origine a nuovi individui geneticamente uguali

all’organismo progenitore.

Negli eucarioti, caratterizzati da cellule provviste di

un nucleo che racchiude il materiale genetico, la divisione cellulare avviene con un meccanismo molto più complesso, articolato in due fasi principali:

la prima fase, che consiste nella divisione del nucleo

cellulare, è chiamata mitosi; la seconda fase, detta

citodieresi, porta alla divisione del citoplasma.

Gli organismi eucarioti unicellulari si riproducono

mediante la mitosi e la citodieresi. Si tratta di una forma di riproduzione asessuata, in quanto i nuovi

individui che si formano sono geneticamente identici all’organismo progenitore. Negli organismi pluricellulari, invece, la divisione cellulare consente l’accrescimento progressivo dell’organismo a partire da

una singola cellula e, al tempo stesso, la sostituzione delle cellule morte o danneggiate. Per esempio, è

grazie alla divisione cellulare che le cellule dell’epidermide possono essere rimpiazzate velocemente dopo

una lieve ferita.

■ I cromosomi

Nelle cellule eucariote, le informazioni genetiche

che vengono trasferite da una generazione cellulare

all’altra sono contenute in strutture, formate da

DNA e proteine, chiamate cromosomi. Le cellule degli organismi di ogni specie contengono un numero

caratteristico di cromosomi: per esempio, le cellule

dei moscerini della frutta ne hanno 8, quelle degli

esseri umani 46, e quelle delle carote 18.

9788863642926A_018_029_Unita1_lez3-4.qxd:BIO mari

11-04-2011

17:32

Pagina 21

UNITÀ 1 DALLA CELLULA AGLI ORGANISMI 21

Ø Figura 4.2 I cromosomi.

A In ogni cromosoma

i cromatidi fratelli sono

uniti nel centromero.

B Alcuni cromosomi umani

osservati al microscopio

elettronico.

Perché è importante che

i due cromatidi fratelli

siano identici?

cromatidi fratelli

centromero

B

Nella maggior parte delle cellule i cromosomi sono

visibili solo durante la divisione cellulare, quando

le molecole di DNA e proteine, che in genere si trovano distribuite uniformemente nel nucleo sotto

forma di cromatina, si condensano formando strutture compatte osservabili al microscopio ottico.

Dato che prima della divisione cellulare avviene la

duplicazione del materiale genetico, ogni cromosoma è costituito da due filamenti identici di DNA,

chiamati cromatidi fratelli. Come osserviamo nella

figura 4.2, i due cromatidi sono uniti in una zona

detta centromero.

■ Il ciclo cellulare

cellulare la cellula cresce,

duplica il suo DNA, e si

divide in due cellule figlie.

Per ogni singola cellula,

quando ha inizio il ciclo

cellulare? Perché si parla

di ciclo?

osi

i

mit

es

er

di

L’interfase è il periodo più lungo del ciclo cellulare durante il quale si svolgono importanti attività all’interno della cellula.

■ Durante la fase G1 (dall’inglese gap = “spazio, intervallo”) la cellula si accresce e produce nuove

proteine e nuovi organuli cellulari.

■ Nel successivo intervallo di tempo, detto fase S (da

“sintesi”), avviene la duplicazione dei cromoso-

to

■ L’interfase

ø Figura 4.3 Il ciclo

cellulare. Durante il ciclo

fase G1

(crescita della cellula)

ci

Tutto ciò che accade a una cellula dal momento in

cui nasce a quello in cui si divide fa parte di una sequenza ordinata di eventi chiamata ciclo cellulare.

Durante il ciclo cellulare, una cellula cresce, si prepara alla divisione e infine si divide in due cellule figlie, ognuna delle quali darà inizio a un nuovo ciclo.

Il ciclo cellulare è costituito da quattro fasi principali, mostrate nella figura 4.3. La mitosi e la citodieresi si svolgono durante la fase M. Tra una divisione cellulare e quella successiva intercorre un intervallo di

tempo, comprendente le fasi G1, S e G2, che nel suo

complesso viene chiamato interfase.

mi, cioè la cellula raddoppia il proprio contenuto di DNA. In genere, una volta che la cellula entra nella fase S e inizia a duplicare i propri cromosomi, va avanti a completare anche la parte

restante del ciclo cellulare.

■ Nel corso della fase G2 la cellula si prepara alla divisione, producendo le molecole e gli organuli necessari per questo processo.

Durante l’interfase, nelle cellule animali viene avviata anche la duplicazione dei centrioli, due piccole strutture cilindriche costituite da microtubuli e

situate nel citoplasma in prossimità dell’involucro

nucleare.

d

ce ivis

llu io

la ne

re

fas

e

M

A

fase G2

(preparazione

alla mitosi)

fase S

(duplicazione del DNA)

interfase

9788863642926A_018_029_Unita1_lez3-4.qxd:BIO mari

11-04-2011

17:32

Pagina 22

22 LE CELLULE: ALLA BASE DELLA VITA

■ La mitosi

Al termine dell’interfase la cellula è pronta per iniziare la divisione cellulare. La mitosi è un processo

continuo, ma i biologi vi distinguono quattro fasi:

profase, metafase, anafase e telofase. A seconda del tipo di cellula, queste quattro fasi possono durare da

pochi minuti a diversi giorni. Possiamo visualizzare ciò

che accade in ogni fase osservando la figura 4.4.

ø Figura 4.4 Gli eventi del

ciclo cellulare. Nelle

cellule eucariote, il ciclo

cellulare comprende

l’interfase, la mitosi

(divisione del nucleo) e la

citodieresi (divisione del

citoplasma). Le quattro fasi

della mitosi sono: profase,

metafase, anafase e

telofase. Gli eventi illustrati

sono caratteristici delle

cellule animali.

Qual è la funzione del fuso

mitotico? Qual è la

differenza tra la cellula che

si forma al termine della

telofase e quella che entra

nella profase?

La profase La profase è la prima fase della mitosi

ed è anche la più lunga, in quanto può occupare fino al 50-60% del tempo totale necessario per completare l’intero processo. Durante la profase i cro-

mosomi diventano visibili. Inoltre, in questa fase,

l’involucro nucleare si dissolve progressivamente fino a scomparire e le due coppie di centrioli migrano

verso le estremità opposte della cellula.

Quando i centrioli hanno raggiunto i poli opposti

della cellula, i microtubuli si organizzano a costituire un fascio, il fuso mitotico, che va da un polo all’altro. Il fuso mitotico si forma sia nelle cellule animali sia in quelle vegetali, sebbene nelle seconde

manchino i centrioli.

Al termine della profase alcuni cromosomi cominciano ad attaccarsi, in corrispondenza del centromero, alle fibre del fuso.

centrioli

involucro

nucleare

cromatina

interfase

La cellula cresce,

duplica il suo DNA

e i centrioli.

telofase

I cromosomi si raggruppano alle estremità

opposte della cellula. Il fuso si spezza

e progressivamente scompare. Attorno

a ciascun gruppo di cromosomi inizia

a riformarsi l’involucro nucleare.

citodieresi

Il citoplasma e il suo contenuto

si distribuiscono nelle due cellule

figlie. Ciascuna di esse possiede

un corredo cromosomico identico

a quello della cellula madre.

L’involucro

nucleare

si riforma.

9788863642926A_018_029_Unita1_lez3-4.qxd:BIO mari

11-04-2011

17:32

Pagina 23

UNITÀ 1 DALLA CELLULA AGLI ORGANISMI 23

La metafase Al termine della profase ha inizio la seconda fase della mitosi, chiamata metafase. Questa

fase è la più breve e spesso dura solo pochi minuti.

Durante la metafase i cromosomi finiscono di attaccarsi alle fibre del fuso e si allineano nella zona centrale della cellula: sul piano equatoriale.

L’anafase All’inizio della terza fase della mitosi,

l’anafase, i centromeri si dividono e i due cromatidi

fratelli di ciascun cromosoma si separano per diventare cromosomi indipendenti. Questi cromosomi si

spostano lungo le fibre del fuso verso i poli opposti

della cellula. L’anafase si conclude quando tutti i cro-

mosomi si fermano formando due gruppi alle estremità opposte della cellula.

La telofase Nell’ultima fase della mitosi, la telofase, il fuso scompare gradualmente e i cromosomi,

raggruppati ai due poli della cellula, cominciano a

riprendere la forma di cromatina diffusa. Attorno

a ciascuno dei due gruppi di cromosomi si riforma

l’involucro nucleare. Quando si sono costituiti due

nuclei ben distinti all’interno della cellula, la mitosi si può considerare conclusa. Il processo di divisione cellulare, però, si deve ancora completare con

la citodieresi, cioè la divisione del citoplasma.

formazione del fuso mitotico

profase

La cromatina si condensa

formando i cromosomi.

I centrioli si separano

e inizia a formarsi il fuso

mitotico. L’involucro

nucleare si frammenta

fino a scomparire.

centromero

centriolo

cromosomi

(coppie di cromatidi)

anafase

I cromatidi fratelli si

separano in cromosomi

indipendenti e migrano

verso i poli opposti

della cellula.

cromosomi

indipendenti

fuso mitotico

metafase

I cromosomi

si attaccano al fuso

con il centromero

e si allineano

al centro

della cellula.

centriolo

9788863642926A_018_029_Unita1_lez3-4.qxd:BIO mari

11-04-2011

17:32

Pagina 24

24 LE CELLULE: ALLA BASE DELLA VITA

O Figura 4.5 La citodieresi

nelle cellule animali. Nella

zona centrale della cellula

un anello di filamenti

stringe la membrana

plasmatica fino a dividere

il citoplasma in due metà,

ciascuna contenente

un nucleo e parte degli

organuli della cellula

madre.

O Figura 4.6 La citodieresi

nelle cellule vegetali. Nella

piastra cellulare

parete cellulare

zona centrale della cellula,

a metà tra i due nuclei, si

forma una struttura,

chiamata piastra cellulare,

che cresce gradualmente

fino a costituire una nuova

parete cellulare tra le due

cellule figlie.

Qual è la differenza tra

parete cellulare e

membrana cellulare?

Parola per parola

Citodieresi deriva dai

termini greci kýtos,

che significa “cavità”,

e diáiresis che significa

“divisione, separazione”.

Il prefisso cito- si riferisce

alle cellule e, pertanto,

citodieresi significa

“divisione della cellula”.

Quale potrebbe essere

il significato del termine

citotossico?

■ La citodieresi

I due nuclei che si formano al termine della mitosi

contengono un corredo cromosomico completo, ma

sono ancora contenuti nel citoplasma di una singola cellula. La fase M del ciclo cellulare si completa

con la citodieresi, che in genere si svolge contemporaneamente alla telofase.

Nella maggior parte delle cellule animali, la divisione del citoplasma avviene per formazione di una

strozzatura a metà della cellula provocata da un anello di filamenti. Questa strozzatura diventa sempre

più profonda fino a dividere la cellula in due. Ciascuna delle due cellule figlie contiene un nucleo e

circa la metà del citoplasma e degli organuli della

cellula madre. La figura 4.5 illustra il processo di citodieresi in una cellula animale.

Nelle cellule vegetali, invece, la citodieresi avviene per

formazione, a metà della cellula, di una piastra cellulare, che si accresce gradualmente fino a costituire una parete che divide in due la cellula madre, come mostrato nella figura 4.6.

■ Il controllo del ciclo cellulare

Uno degli aspetti più sorprendenti del funzionamento delle cellule in un organismo pluricellulare è

l’attenzione con cui vengono controllate la crescita

e la divisione cellulare. Per esempio, le cellule di alcune parti del corpo umano, come il cervello, il cuo-

re e i muscoli, si dividono raramente o addirittura

non si dividono mai. Al contrario, altri tipi di cellule, come quelle della pelle o dell’apparato digerente,

si dividono frequentemente per sostituire le cellule

danneggiate dalle normali attività quotidiane.

Negli esseri umani la perfetta regolazione del ciclo

di ogni tipo di cellula è fondamentale per la sopravvivenza dell’organismo. Un importante meccanismo

di controllo è rappresentato dal contatto tra le cellule: le cellule smettono di dividersi quando entrano

in contatto con altre cellule, cioè quando non hanno più spazio disponibile. Questo sistema di regolazione non funziona nelle cellule tumorali, che continuano a dividersi ugualmente impilandosi le une

sulle altre anche quando lo spazio adiacente è già

stato occupato. Quindi, i tumori sono formati da cellule “fuori controllo”, che non rispondono ai segnali che regolano il ciclo cellulare.

Sai rispondere?

1. Qual è il ruolo della divisione cellulare negli

organismi unicellulari?

2. Che cosa sono i cromatidi fratelli?

3. Perché il materiale genetico deve essere duplicato

prima che avvenga la divisione cellulare?

4. In quale fase della mitosi si forma il fuso mitotico?

5. Come si conclude la fase M del ciclo cellulare?

9788863642926A_018_029_Unita1_lez3-4.qxd:BIO mari

11-04-2011

17:32

Pagina 25

Per approfondire

25

Il cancro

Ogni anno nel mondo diversi milioni di persone muoiono di cancro, o tumore, una grave malattia in cui le cellule dell’organismo si

riproducono in modo incontrollato, distruggendo i tessuti sani. A differenza di altre patologie, causate da agenti estranei, il cancro

dipende proprio dalle nostre cellule: per questo è così difficile da curare.

In generale, lo sviluppo di un tumore (figura

1) comincia quando “si inceppano” i normali meccanismi che controllano i processi di

crescita e di moltiplicazione cellulare. In queste circostanze una cellula o un gruppo di

cellule possono dare origine a una massa anomala. Spesso i tumori sono benigni, vale a dire che non causano problemi perché rimangono confinati alla sede in cui si sono formati,

senza interferire con i tessuti circostanti: va detto comunque che anche un tumore benigno

può essere pericoloso, se si forma in una parte del corpo, come il cervello o il midollo spinale, in cui può creare danni irreparabili solo per la sua presenza.

In altri casi, invece, un tumore può diffondere dal luogo di origine verso altre parti del

corpo, formando nuove masse tumorali chiamate metastasi: si parla in questi casi di tumori maligni (figura 1). Spostandosi, le cellule

maligne assorbono sostanze nutritive destinate ad altre cellule, bloccano le connessioni

nervose e impediscono agli organi che invadono di funzionare correttamente: il delicato equilibrio delle varie funzioni del corpo si

altera e ne risulta una malattia potenzialmente mortale.

Le cause del cancro

Esistono diversi tipi di cancro: tutti, però,

hanno in comune il fatto di essere causati da

alterazioni nei geni, che sono porzioni di cromosomi che trasmettono le informazioni ereditarie. Vi sono geni che controllano la crescita e lo sviluppo delle cellule. Queste alterazioni

possono essere causate da diversi fattori, tra

cui: alcune sostanze chimiche, come il benzene contenuto nel fumo di sigaretta, l’esposizione a radiazioni (anche quelle ultraviolette del Sole, se l’esposizione è eccessiva), alcuni

virus e il danno a geni che, a cascata, ne controllano altri.

Un elevatissimo numero di cellule tumorali

possiede alterazioni in un gene chiamato p53.

Se per qualche motivo i cromosomi non sono integri o il DNA è danneggiato, il gene

p53 impedisce la progressione del ciclo cellulare e la divisione della cellula. Una sua alterazione può facilmente provocare una disfunzione in questo meccanismo di controllo,

B

A

Le cellule tumorali danno origine

a un tumore, la cui presenza interferisce

con la normale disposizione delle cellule

e dei tessuti adiacenti.

Una cellula comincia a dividersi in modo

anomalo.

C

Figura 1 La crescita delle cellule tumorali.

La crescita e la divisione delle cellule sono

sottoposte a un rigido controllo; le cellule

tumorali si sottraggono a questo controllo

e continuano a crescere e a riprodursi fino

a dare origine a un tumore.

Le cellule tumorali possono allontanarsi

dalla sede di origine ed entrare nel circolo

sanguigno o linfatico. In questo modo,

il cancro può diffondersi ad altre parti

del corpo, formando tumori secondari

(metastasi).

con la conseguente insorgenza di forme tumorali.

La cura del cancro

Tanto per cominciare, è buona norma cercare di prevenire il cancro; gli esperti consigliano per esempio di evitare di fumare e di esporsi a radiazioni solari troppo intense. Anche

un regolare esercizio fisico e una dieta equilibrata, ricca di frutta e verdura, sono d’aiuto in questo senso.

Se il cancro è già comparso, una diagnosi precoce e una terapia immediata possono aumentare notevolmente le probabilità di guarigione. Purtroppo, però, spesso il cancro è

silente nelle fasi iniziali: quando compaiono

i primi sintomi, la malattia può essere a uno

stadio così avanzato che diventa impossibile

fermarla.

Quando è ancora possibile intervenire, spesso il trattamento chirurgico costituisce la soluzione migliore. Se il cancro è già diffuso o

non può essere rimosso completamente si ricorre invece alla radioterapia, cioè all’uso localizzato di radiazioni per distruggere le cellule tumorali, oppure alla chemioterapia, il

trattamento con una miscela di farmaci che interferiscono con la duplicazione del DNA e

la divisione cellulare. La chemioterapia è molto efficace in certe forme tumorali, quali per

esempio la leucemia infantile, ma ha molti

sgradevoli effetti collaterali – nausea, vomito,

cefalea, perdita di capelli – perché i potenti

farmaci usati interferiscono anche con le cellule sane. Per questo, i ricercatori stanno cercando di mettere a punto farmaci che siano

sempre più efficaci ma che allo stesso tempo

producano il minor numero possibile di effetti collaterali.

Per capire e per riflettere

1. Tutte le forme di cancro:

a. sono ereditarie.

b. sono causate da virus.

c. dipendono da una crescita incontrollata

delle cellule.

d. formano metastasi.

2. Per quale motivo il cancro può essere

definito una malattia genetica?

3. Quali sono i principali agenti responsabili

della formazione di tumori? Per ciascuno

di essi, indicate anche una strategia che

permetta di limitarne l’effetto dannoso.

4. Da che cosa dipendono gli effetti collaterali

della chemioterapia? Da un punto di vista

teorico, come potrebbero essere superati?

9788863642926A_018_029_Unita1_lez3-4.qxd:BIO mari

11-04-2011

17:32

Pagina 26

26 LE CELLULE: ALLA BASE DELLA VITA

Le risposte

alle domande guida

Lezione 3

■

Lezione 1

■

La teoria cellulare afferma che: tutti gli esseri viventi

sono costituiti da cellule; le cellule sono le unità strutturali e funzionali di base di tutti gli organismi viventi; tutte le cellule si originano da cellule preesistenti.

■

Nelle cellule procariote il materiale genetico non è

racchiuso in un nucleo. Le cellule eucariote contengono un nucleo che separa il materiale genetico dal

resto della cellula.

■

In un organismo pluricellulare si distinguono quattro livelli di organizzazione: le singole cellule, i tessuti, gli organi e i sistemi.

Lezione 4

■

Durante il ciclo cellulare una cellula cresce, si prepara alla divisione e infine si divide in due cellule figlie,

ognuna delle quali darà inizio a un nuovo ciclo.

■

La mitosi è il primo stadio della divisione cellulare

nelle cellule eucariote e consiste nella divisione del

nucleo. Essa può essere suddivisa in quattro fasi: profase, metafase, anafase e telofase.

Durante la profase l’involucro nucleare si dissolve fino a scomparire, i cromosomi si condensano e appare il fuso mitotico.

Durante la metafase i cromosomi si allineano al centro della cellula.

Durante l’anafase i centromeri si dividono e i due

cromatidi fratelli si separano per diventare cromosomi indipendenti.

Nella telofase i cromosomi riprendono la forma di

cromatina diffusa, mentre attorno a essi si riforma

l’involucro nucleare.

La citodieresi è il secondo stadio della divisione cellulare e consiste nella divisione del citoplasma.

Lezione 2

■

Il nucleo contiene quasi tutto il DNA della cellula e con

esso le istruzioni codificate per la produzione delle

proteine e di altre importanti molecole.

■

I ribosomi sono piccoli organuli costituiti da RNA e

proteine nei quali, in base alle istruzioni ricevute dal

nucleo, vengono prodotte e assemblate le proteine.

■

Il reticolo endoplasmatico è il luogo in cui vengono

assemblati i componenti lipidici della membrana plasmatica, insieme alle proteine e ad altri materiali che

devono essere trasportati all’esterno della cellula.

■

■

L’apparato di Golgi ha la funzione di modificare, smistare e confezionare le proteine e altri materiali prodotti nel reticolo endoplasmatico per prepararli a essere immagazzinati nella cellula o espulsi all’esterno.

I lisosomi sono piccoli organuli ricchi di enzimi digestivi in grado di demolire in molecole più piccole

qualsiasi sostanza presente all’interno della cellula.

■

I mitocondri trasformano l’energia chimica contenuta nelle molecole di glucosio in composti che le cellule sono in grado di utilizzare direttamente.

■

I cloroplasti catturano l’energia solare e la convertono in energia chimica nella fotosintesi.

■

I vacuoli sono strutture a forma di sacco in cui vengono immagazzinate sostanze di vario tipo.

■

Il citoscheletro è una rete di filamenti proteici che dà

forma alla cellula e partecipa a molti suoi movimenti.

Quando una cellula diventa più grande, aumentano le

richieste nei confronti del suo DNA. Inoltre, crescendo, la cellula deve far fronte a un maggior numero di

problemi legati al trasporto di sostanze attraverso la

membrana plasmatica.

■

■

Le cellule tumorali non rispondono ai segnali che regolano la crescita della maggior parte delle cellule.

Le parole chiave

Puoi rivedere nel Glossario in fondo al volume le definizioni delle parole chiave che hai imparato in questa unità.

anafase • apparato • apparato di Golgi • cellula • centriolo

• centromero •ciclo cellulare • ciglia • citodieresi •

citoplasma • citoscheletro • cloroplasto • cromatidi fratelli

• cromatina • cromosoma • divisione cellulare • eucariote •

flagelli • fuso mitotico • interfase • involucro o membrana

nucleare • lisosoma • membrana plasmatica • metafase •

microscopio ottico • mitocondrio • mitosi • nucleo •

nucleolo • organismo pluricellulare • organismo

unicellulare • organo • organulo • osmosi • procariote •

profase • rapporto superficie/volume • reticolo

endoplasmatico • ribosoma • scissione binaria • telofase •

tessuto • tumore • vacuolo

9788863642926A_018_029_Unita1_lez3-4.qxd:BIO mari

11-04-2011

17:33

Pagina 27

UNITÀ 1 DALLA CELLULA AGLI ORGANISMI 27

Vero o falso?

Mettiti alla prova!

Lezione 1

19 La maggior parte delle cellule ha dimensioni

Per ripassare

dell’ordine dei micrometri.

sia unicellulari sia pluricellulari.

Lezione 1

21 La cellula vegetale contiene i mitocondri.

…………………………… .

V

F

V

F

V

F

V

F

V

F

22 La divisione cellulare determina

2 Il …………………………… è la regione della cellula esterna al

nucleo.

Lezione 3

una riduzione del rapporto

superficie/volume.

Lezione 4

3 Il processo attraverso cui una cellula si divide in due cel-

lule figlie è chiamato …………………………… …………………………… .

23 Gli organismi pluricellulari si riproducono

mediante la divisione cellulare.

24 Al termine della mitosi, le cellule figlie

Lezione 4

contengono solo la metà dei cromosomi

presenti nella cellula madre.

4 Ogni cromosoma è costituito da due filamenti

identici, chiamati …………………………… .

25 Sia i cromosomi sia i cromatidi sono

5 Si definisce …………………………… …………………………… tutto ciò

formati da DNA.

che accade a una cellula dal momento in cui si forma al momento in cui si divide.

Scegli la soluzione corretta.

Lezione 1

6 La duplicazione del DNA avviene durante la fase

…………………………… .

26 Quale delle seguenti affermazioni non è corretta?

Associa ciascuno dei seguenti termini all’immagine appropriata e riporta la lettera corrispondente nello spazio assegnato.

a

Lezione 4

c

………

F

Lezione 3

Lezione 2

8

V

Lezione 2

1 Le cellule prive di nucleo sono chiamate

………

F

20 Gli organismi eucarioti possono essere

Sai utilizzare le parole che hai imparato?

7

V

cromosomi

d

c

centromero

9

………

centriolo

10

………

fuso mitotico

b

Tutte le cellule derivano dalla divisione di altre

cellule.

Le cellule eucariote sono provviste di un nucleo.

I batteri sono organismi procarioti.

Tutti gli organismi unicellulari sono procarioti.

Lezione 2

27 Le informazioni genetiche sono racchiuse in struttu-

b

d

a

re chiamate:

a

ribosomi.

b

cromosomi.

c

d

lisosomi.

vacuoli.

Lezione 3

Completa la mappa inserendo i termini appropriati.

Lezione 4

Il ciclo cellulare

comprende

11 ………………………

12 ………………………

che comprende

che comprende

tre fasi

13 ………………………

16 ………………………

14

15

……………………

……………………

in cui

si divide il

18

17 ………………………

……………………

in cui

si divide il

28 La velocità con cui una cellula scambia materiali con

l’esterno dipende:

a

dal suo volume.

b

dalla sua massa.

c

dalla sua area superficiale.

d

dal suo peso.

29 Quando una cellula raddoppia il proprio diametro,

il suo volume aumenta di:

a

due volte.

b

quattro volte.

c

sei volte.

d

otto volte.

Lezione 4

30 Se una cellula ha 12 cromosomi, quanti cromosomi

citoplasma

avrà ognuna delle sue cellule figlie dopo la mitosi?

a

12

b

24

c

6

d

4

9788863642926A_018_029_Unita1_lez3-4.qxd:BIO mari

11-04-2011

17:33

Pagina 28

28 LE CELLULE: ALLA BASE DELLA VITA

31 Durante la fase G1 del ciclo cellulare avviene:

a

b

c

d

la duplicazione dei cromosomi.

l’accrescimento cellulare.

la divisione del citoplasma.

la formazione del fuso mitotico.

Rispondi in modo sintetico alle seguenti domande.

Lezione 1

45 Descrivi la teoria cellulare.

46 Elenca le ceratteristiche di procarioti ed eucarioti.

Lezione 2

32 Che cosa differenzia la divisione di una cellula di ra-

na da quella di una cellula di cipolla?

a

I due processi sono identici.

b

Nella cellula di cipolla i cromosomi sono formati da un solo cromatidio.

c

Il fuso mitotico si forma solo nelle cellule della rana.

d

La citodieresi si svolge diversamente.

33 Quale delle seguenti immagini rappresenta l’anafa-

47 Quali sono le funzioni del nucleo e delle diverse strut-

ture che lo compongono?