E

POTERI

CONFLITTI

Violenze fasciste e ostentazione della morte

F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012

Riferimento

storiografico

1

UNITÀ 8

pag. 9

1

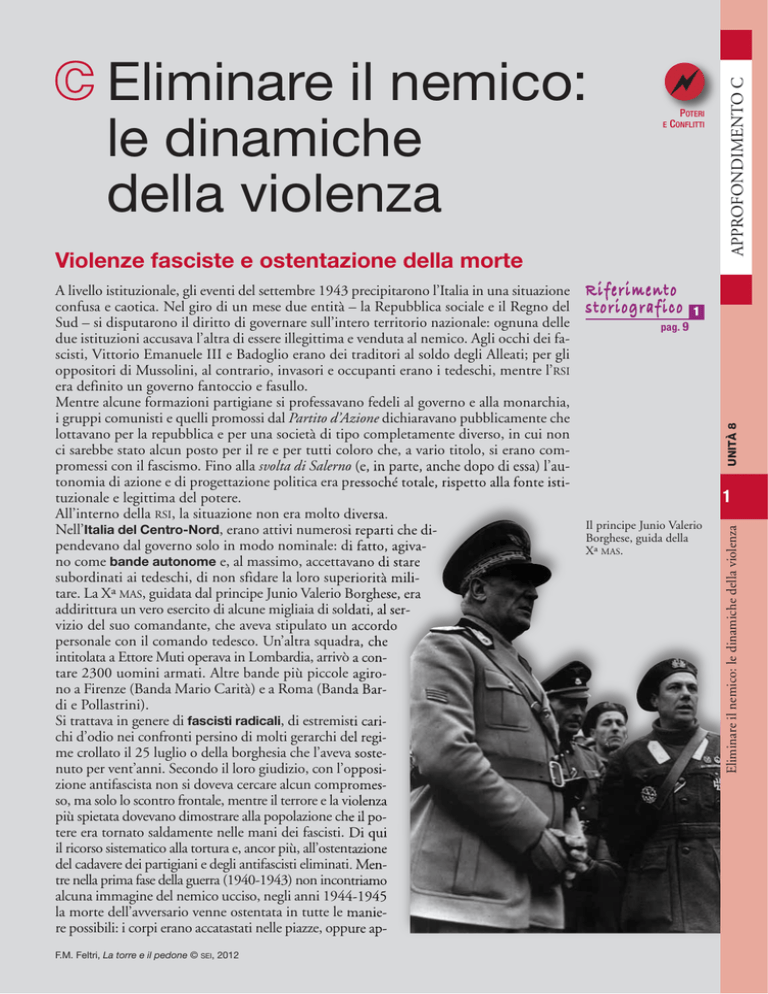

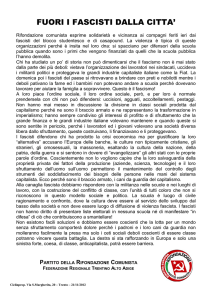

Il principe Junio Valerio

Borghese, guida della

Xª MAS.

Eliminare il nemico: le dinamiche della violenza

A livello istituzionale, gli eventi del settembre 1943 precipitarono l’Italia in una situazione

confusa e caotica. Nel giro di un mese due entità – la Repubblica sociale e il Regno del

Sud – si disputarono il diritto di governare sull’intero territorio nazionale: ognuna delle

due istituzioni accusava l’altra di essere illegittima e venduta al nemico. Agli occhi dei fascisti, Vittorio Emanuele III e Badoglio erano dei traditori al soldo degli Alleati; per gli

oppositori di Mussolini, al contrario, invasori e occupanti erano i tedeschi, mentre l’RSI

era definito un governo fantoccio e fasullo.

Mentre alcune formazioni partigiane si professavano fedeli al governo e alla monarchia,

i gruppi comunisti e quelli promossi dal Partito d’Azione dichiaravano pubblicamente che

lottavano per la repubblica e per una società di tipo completamente diverso, in cui non

ci sarebbe stato alcun posto per il re e per tutti coloro che, a vario titolo, si erano compromessi con il fascismo. Fino alla svolta di Salerno (e, in parte, anche dopo di essa) l’autonomia di azione e di progettazione politica era pressoché totale, rispetto alla fonte istituzionale e legittima del potere.

All’interno della RSI, la situazione non era molto diversa.

Nell’Italia del Centro-Nord, erano attivi numerosi reparti che dipendevano dal governo solo in modo nominale: di fatto, agivano come bande autonome e, al massimo, accettavano di stare

subordinati ai tedeschi, di non sfidare la loro superiorità militare. La Xª MAS, guidata dal principe Junio Valerio Borghese, era

addirittura un vero esercito di alcune migliaia di soldati, al servizio del suo comandante, che aveva stipulato un accordo

personale con il comando tedesco. Un’altra squadra, che

intitolata a Ettore Muti operava in Lombardia, arrivò a contare 2300 uomini armati. Altre bande più piccole agirono a Firenze (Banda Mario Carità) e a Roma (Banda Bardi e Pollastrini).

Si trattava in genere di fascisti radicali, di estremisti carichi d’odio nei confronti persino di molti gerarchi del regime crollato il 25 luglio o della borghesia che l’aveva sostenuto per vent’anni. Secondo il loro giudizio, con l’opposizione antifascista non si doveva cercare alcun compromesso, ma solo lo scontro frontale, mentre il terrore e la violenza

più spietata dovevano dimostrare alla popolazione che il potere era tornato saldamente nelle mani dei fascisti. Di qui

il ricorso sistematico alla tortura e, ancor più, all’ostentazione

del cadavere dei partigiani e degli antifascisti eliminati. Mentre nella prima fase della guerra (1940-1943) non incontriamo

alcuna immagine del nemico ucciso, negli anni 1944-1945

la morte dell’avversario venne ostentata in tutte le maniere possibili: i corpi erano accatastati nelle piazze, oppure ap-

APPROFONDIMENTO C

Eliminare il nemico:

le dinamiche

della violenza

APPROFONDIMENTO C

Prassi volutamente

feroce

Le stragi naziste

UNITÀ 8

10-15000

vittime civili

L’ITALIA NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE

2

pesi ai ponti o ai lampioni, mentre le fotografie delle esecuzioni o dei fucilati venivano diffuse il più possibile, al fine di terrorizzare.

Questa prassi volutamente feroce non è solo il sintomo di un clima politico che si fece

sempre più spietato e provocò la dissoluzione di qualsiasi regola di guerra: è segnale anche di una gravissima crisi istituzionale. Chi agiva in questo modo era consapevole di essere debolissimo, sotto il profilo della legittimità del proprio potere, e quindi voleva imporsi con la violenza, l’unico strumento che possedeva e che era in grado di esercitare, in

una situazione di vuoto di potere.

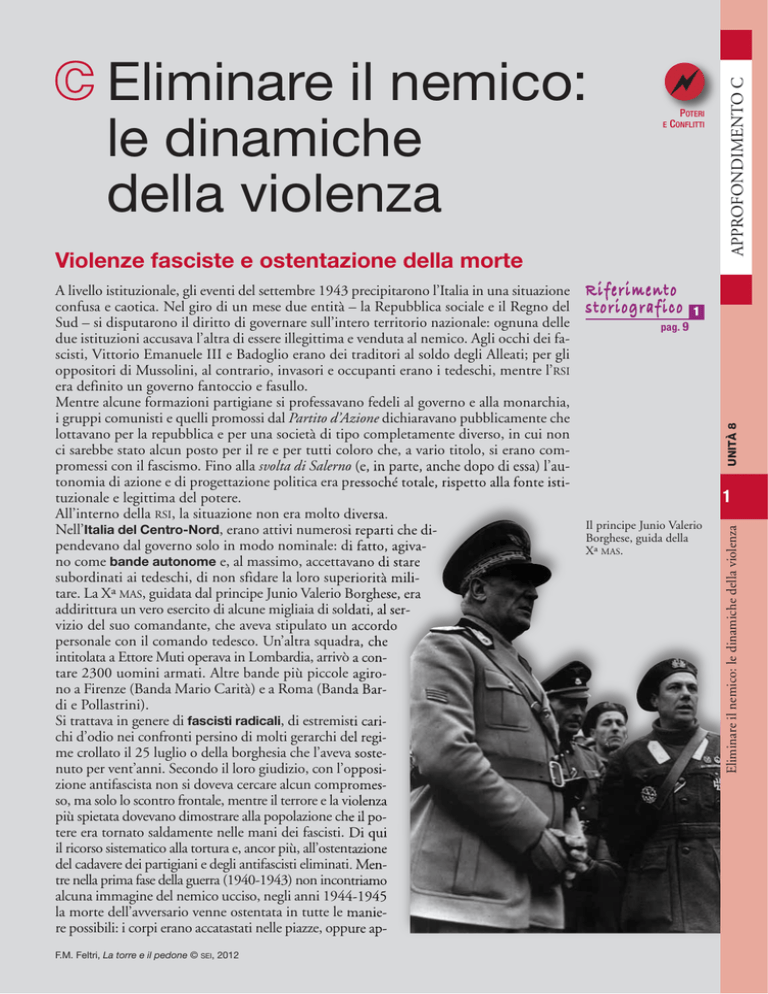

Paracadutisti tedeschi in

piazza San Pietro,

a Roma, fotografia

del 1943.

Nel corso degli anni 1943-1945, la guerra in Italia andò assumendo un carattere sempre

più brutale e barbaro: non si limitò a essere un conflitto durissimo per gli eserciti che lo

combattevano, ma coinvolse in modo crescente la popolazione civile, oggetto di una serie di stragi e di eccidi da parte dei tedeschi, che nel complesso provocarono 10-15 000

vittime. Tali violenze non furono compiute solo ed esclusivamente dalle SS; anzi, la maggioranza delle stragi fu commessa da soggetti ordinari, da uomini comuni, cioè da normali

soldati, inquadrati nell’esercito o addirittura nell’aviazione.

Nella deposizione volontaria che rese agli Alleati il 15 marzo 1946, il generale Frido von Senger und Etterlin (del 14o Corpo d’Armata) pose l’accento sulle durissime condizioni di vita

dei soldati: sempre affamati, costantemente in prima linea senza possibilità di ricambio,

soggetti a perdite micidiali. Secondo il generale, tutto ciò spinse a livelli elevatissimi l’aggressività della truppa, che poi scaricò la propria rabbia sui civili: «Con lo sfondamento degli Alleati e la ritirata delle forze tedesche verso l’Arno, – scrive Frido von Senger und Etterlin, descrivendo la situazione venutasi a creare nella tarda estate del 1944 – i partigiani

iniziarono a comparire nelle retrovie delle truppe tedesche. Sulle montagne in particolare

e nelle zone boscose, essi dominavano interi distretti costituendo un serio pericolo per la

condotta della guerra; erano difficili da combattere in quanto non facevano parte di una organizzazione militare, non avevano insegne o distintivi militari e nel corso del combattimento

si ritiravano sulle montagne o si facevano passare da cittadini inermi. La furia delle truppe,

che erano completamente disarmate contro i partigiani, si riversò contro l’intera popolazione civile delle aree da loro controllate, la quale volontariamente o involontariamente li assisteva».

Un’interpretazione di questo genere è molto

riduttiva, cioè finisce per minimizzare gli eccidi (ridotti a occasionali e disordinate esplosioni di violenza, nate dal basso) e rischia di tralasciare le responsabilità di vertice e gli ordini superiori. In effetti, mentre liquida come

episodi sporadici e occasionali le stragi di civili, è lo stesso generale von Senger und Etterlin

ad ammettere che «purtroppo le truppe erano anche incoraggiate dagli ordini dell’Alto

Comando, che permettevano in qualche modo

che venissero compiuti eccessi nei confronti della popolazione civile, o da altre autorità che esigevano le più severe misure allo scopo di eliminare sul nascere ogni possibile pericolo

per il Comando tedesco e le sue truppe».

Le prime direttive che contemplavano in

modo esplicito l’uccisione dei civili (anche

F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012

L’esportazione di un modello razzista

Il caso della Serbia

UNITÀ 8

Col passar del tempo, lo stile elaborato in Unione Sovietica fu esportato in altri contesti, a cominciare dalla Serbia, considerata un territorio abitato da sottouomini slavi non molto diversi dai russi. Già nell’ottobre 1941, la Wehrmacht fucilò a Kraljevo

nell’arco di una settimana circa 4000 civili; poco più tardi, a Kragujevac, vennero uccisi 2300 serbi. Era l’inizio di una politica violenta che avrebbe provocato la morte di

almeno 20 000 serbi, solo nel periodo tra il settembre 1941 e il febbraio 1942. Basato sul principio della superiorità razziale e pienamente legittimato (per non dire incentivato) dalle autorità militari e politiche, tale sistema era finalizzato a pacificare con

qualunque mezzo una terra destinata esclusivamente (come la Russia) a fornire risorse e manodopera servile alla razza padrona.

Con più cautela e gradualità, invece, il modello elaborato a Est fu trasferito in un territorio occidentale (ariano, in un’ottica nazista) come la Francia, che in effetti subì gravi eccidi solo dopo lo sbarco alleato in Normandia (si pensi, innanzi tutto, ai 634 abitanti di

Oradour-sur-Glane, assassinati il 10 giugno 1944). Fino ad allora, il comandante supremo territoriale, Karl Heinrich von Stuelpnagel, si oppose all’introduzione in Francia di

violenze di massa contro i civili e cercò di conservare il consenso dei francesi limitando

le eventuali rappresaglie alla fucilazione di gruppi di comunisti e di ebrei: evidentemen-

3

I funerali, celebrati

alla conclusione

della seconda guerra

mondiale, per ricordare

le vittime della strage

di Boves (Cuneo)

compiuta dai nazisti.

F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012

APPROFONDIMENTO C

Uno stile

di guerra barbaro

Eliminare il nemico: le dinamiche della violenza

di donne, ragazze e bambini), qualora fossero sospettati di aver svolto azioni di spionaggio, oppure, più semplicemente, di aver sostenuto in un modo qualsiasi i partigiani,

furono emanate in Russia. Sul fronte orientale, si venne a creare un vero e proprio

stile – cioè una precisa modalità di concepire e condurre la lotta contro i partigiani –

secondo cui non esistevano più limiti o remore nelle azioni che si potevano condurre contro la popolazione civile, disprezzata sotto il profilo razziale e quindi privata di

qualsiasi diritto umano.

APPROFONDIMENTO C

Boves

te, Stuelpnagel contava sul fatto che la maggioranza della popolazione guardasse con diffidenza e sospetto a questi due soggetti, l’esecuzione dei quali non sarebbe stata percepita come un gesto di ostilità capace di compromettere gli sforzi tedeschi di portare la nuova Francia dalla parte del Terzo Reich.

A partire dal settembre 1943, il modello orientale approdò anche in Italia. La prima strage compiuta dai nazisti venne operata a Boves, in provincia di Cuneo, il 19 settembre, allorché furono uccise 25 persone e incendiate 350 case; non a caso, il reparto che entrò in azione apparteneva alla divisione corazzata Leibstandarte-SS Adolf Hitler (Guardia del corpo di Adolf Hitler), un’unità d’élite composta da nazisti convinti,

appena trasferita dal fronte russo. Della stessa divisione faceva parte anche il 1o battaglione, l’unità che, tra il 21 e il 22 settembre, procedette all’uccisione di alcune decine di ebrei sulla sponda occidentale del Lago Maggiore. In sintesi, si può affermare che,

appena arrivati in Italia, gli uomini della Leibstandarte-SS Adolf Hitler trovarono assolutamente normale trasferire nel nuovo Paese occupato gli stessi sistemi che avevano funzionato in Polonia e in Russia: rappresaglie durissime contro i civili, nelle zone infestate

dai partigiani, e uccisione degli ebrei.

In queste prime azioni commesse in Italia settentrionale (e nell’eccidio verificatosi a

Caiazzo, sul Volturno, il 13 ottobre 1943 nel quale furono uccisi 22 civili, accusati di

UNITÀ 8

Gli ordini di Kesselring

DOCUMENTI

Riportiamo due dei numerosi ordini emanati dal feldmaresciallo Albert Kesselring, comandante in

capo nella guerra contro gli Alleati in Italia, che autorizzava i suoi subordinati a stroncare con ogni mezzo le azioni dei partigiani, anche a costo di compiere violenze di massa contro i civili.

La situazione dei partigiani in Italia, particolarmente nel centro Italia, si è recentemente

acutizzata, e ciò costituisce un serio pericolo per le truppe combattenti e per i rifornimenti;

sia per ciò che concerne il materiale bellico, sia per il potenziale economico.

La lotta contro i partigiani deve essere combattuta con

tutti i mezzi a nostra disposizione e con la massima severità. Io proteggerò quei comandanti che dovessero eccedere nei loro metodi di lotta ai partigiani. In questo caso

suona bene il vecchio detto: meglio sbagliare la scelta del

metodo, ma eseguire gli ordini, che essere negligenti o non

eseguirli affatto. Soltanto la massima prontezza, e la massima severità nelle punizioni saranno valido deterrente per

stroncare sul nascere altri oltraggi o per impedire la loro

espansione. Tutti i civili implicati nelle operazioni antipartigiane che saranno arrestati nel corso delle rappresaglie saranno portati nei campi di concentramento costituiti a questo scopo dal generale comandante in capo del

Commissariato militare Sudovest, come è indicato dall’ultimo dispaccio del Reich in materia di lavoratori. [...]

Firmato: Kesselring

Comandante Supremo del Settore Sudovest

La minaccia per partigiani e disertori

dell’Italia occupata (chiamati «banditi

e ribelli») è di venire schiacciati con pugno

di ferro. La repressione della Resistenza fu

attuata con particolare fermezza

dalle truppe tedesche.

F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012

L’ITALIA NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE

4 Nuove misure in relazione alle operazioni antipartigiane (10 maggio 1944)

DOCUMENTI

Misure antipartigiane (ordine del 17 giugno 1944)

Nel mio appello agli italiani io ho annunciato che severe misure sarebbero state intraprese contro i partigiani. Questo annuncio non deve rappresentare una inconsistente minaccia. È preciso dovere di tutte le truppe

e della polizia sotto il mio comando di adottare le più severe misure. Ogni

atto di violenza commesso dai partigiani deve essere punito immediatamente. I rapporti dovranno fornire in dettaglio le contromisure intraprese.

Laddove vi sia presenza di bande partigiane di notevoli proporzioni, una

percentuale della popolazione maschile della zona dovrà essere arrestata

e nel caso in cui si verifichino atti di violenza, questi uomini saranno fucilati. La popolazione deve essere informata di questo. Se si avvertiranno

spari provenienti da un paese, il paese sarà incendiato. Gli esecutori e i capibanda saranno impiccati sulla pubblica piazza. I paesi circostanti devono

essere ritenuti responsabili di sabotaggi a cavi o danni a pneumatici. La

contromisura più efficace è l’utilizzo di pattuglie locali. I membri del partito

fascista non devono essere inclusi nelle misure di rappresaglia, le persone

sospette devono essere consegnate ai Prefetti e i rapporti sui loro casi mi

devono essere spediti. Fuori dai paesi i soldati si devono proteggere con

armi da fuoco. I comandanti di ciascun distretto militare decideranno se e

in quali città sarà necessario trasportare armi. Ogni genere di saccheggio

è proibito e sarà punito severamente. Le contromisure dovranno essere

dure, ma giuste. La dignità del soldato tedesco lo esige.

Firmato: Kesselring

Comandante Supremo

(Comando supremo del 6o Gruppo d’Armata)

M. BATTINI, P. PEZZINO, Guerra ai civili. Occupazione tedesca e politica del massacro. Toscana 1944,

Marsilio, Venezia 1997, pp. 423, 426-427

Quali punizioni erano minacciate contro gli ufficiali che compissero eccidi di civili?

Commenta questa formula: «Le contromisure dovranno essere dure, ma giuste. La dignità

del soldato tedesco lo esige».

F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012

APPROFONDIMENTO C

UNITÀ 8

Autonomia

dei reparti

5

Albert Kesselring

(il primo sulla destra).

Eliminare il nemico: le dinamiche della violenza

aver fatto segnali luminosi al nemico) ci fu un ampio margine di improvvisazione e

di autonomia, da parte dei comandanti. Anzi, si potrebbe quasi parlare di automatismo, di applicazione meccanica di tecniche di repressione che, in passato, erano già state direttamente messe in atto in Russia da chi stava compiendo il crimine in Italia, oppure erano state interiorizzate e accettate come del tutto normali da un gran numero

di soldati e, soprattutto, di ufficiali.

Inoltre, fra soldati e ufficiali, andò diffondendosi a tutti i livelli un sempre più accentuato

disprezzo di tipo razziale nei confronti degli italiani, declassati al rango di popolo

inferiore, privo delle perfette qualità tipiche degli ariani. Tale processo era iniziato già

prima della disfatta del 1943 e trovava le proprie ragioni nelle continue sconfitte subite dagli italiani, in Grecia prima, in Africa poi. Rafforzati ed esasperati dal tradimento

dell’8 settembre, i giudizi sprezzanti dei tedeschi finirono per trasformare i civili italiani in sottouomini che era del tutto lecito assassinare, ripetendo alla lettera il modello

elaborato in Europa orientale. Lo dimostrano i massacri compiuti nei dintorni del Monte Santa Giulia, il 18 marzo 1944: presso le località di Monchio e Savoniero (nell’Appennino modenese-reggiano), furono uccise circa 300 persone, nel tentativo di ripulire la zona dai partigiani; ma è significativo che non vi sia stato neppure un combattimento e che, da parte tedesca, vi sia stato solamente un ferito.

APPROFONDIMENTO C

Le stragi dell’estate 1944

Ordini criminali

UNITÀ 8

Impunità assoluta

L’ITALIA NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE

6

In questo toccante

collage sono

immortalati alcuni dei

bambini rimasti orfani

dopo la strage nazista di

Marzabotto.

Tra maggio e giugno del 1944, il comandante in capo delle forze tedesche in Italia, feldmaresciallo Albert Kesselring, emanò una serie di ordini che, in pratica, davano carta bianca ai comandanti delle varie regioni che i tedeschi stavano attraversando nel corso della

loro ritirata verso nord, dopo il crollo della linea Gustav. Qualsiasi azione fosse compiuta per stroncare, punire o prevenire l’attività dei partigiani, veniva coperta e giustificata.

Si spiegano in questo modo i gravi massacri verificatisi in Toscana nell’estate del 1944,

tra cui ricordiamo solo Guardistallo (29 giugno; 11 partigiani e 46 civili); Civitella, San

Pancrazio e Cornia (29 giugno; 203 morti, tutti civili); Sant’Anna di Stazzema (12 agosto; 560 vittime civili); Fucecchio (23 agosto; 176 vittime civili).

In questa fase, il culmine della violenza venne toccato nella zona di Monte Sole (Marzabotto), che registrò l’uccisione di 770 civili, il 29 e il 30 settembre 1944. Ad eseguire questi eccidi furono reparti molto diversi fra loro; in comune, tutti ebbero però la stessa disponibilità

al massacro dei civili, considerati a pieno titolo complici dei partigiani. Evidentemente, dietro a ogni azione si può individuare una comune regia, o meglio una serie di istruzioni che

promettevano l’impunità assoluta a chiunque agisse in modo violento e criminale. Pur di

far cessare la lotta partigiana e di garantire la sicurezza dell’esercito tedesco, ogni misura era

lecita e nessuna era considerata eccessiva, secondo il principio per cui «è meglio agire e commettere errori piuttosto che non far niente ed essere deboli».

I prefetti e le altre autorità italiane della RSI non poterono far altro che prendere atto della nuova situazione: gli alleati si comportavano ormai solo come degli occupanti puri e semplici, col risultato che la popolazione li odiava e li disprezzava. Si prenda ad esempio il

testo seguente, tratto da una relazione indirizzata al Duce, stesa a Vercelli nel settembre

1944: «Quello che maggiormente ha inasprito l’animo della popolazione in questo ultimo periodo è la continua rappresaglia che i germanici infliggono a molte persone che il più delle volte non hanno nulla in comune con i partigiani, banditi o genere simile. L’impiccagione

ha poi suscitato nelle famiglie dei colpiti un vero

odio verso i tedeschi in quanto, a parte che la

morte comunque provocata è sempre morte,

tale sistema in Italia non era mai stato applicato ed ha perciò prodotto profonda im-

pressione». L’autore del testo appena citato ha

perfettamente ragione: il metodo adottato, infatti, era ormai in tutto e per tutto quello

orientale, e non era più applicato in modo autonomo e improvvisato da singole unità, bensì era divenuto sistema, cioè procedura abituale e prassi normale, in virtù di un preciso impulso proveniente dall’alto e di una

mentalità razzista, penetrata talmente in

profondità sia nelle alte sfere dell’esercito che

fra i semplici soldati, da spingerli a considerare come sottouomini anche i civili di una

nazione ex alleata come l’Italia.

Un’ultima drammatica stagione di stragi si

ebbe in Veneto, tra il 27 e il 30 aprile 1945,

mentre l’esercito tedesco tentava di ritirarsi in Germania, dopo la vittoriosa offensiva degli anglo-americani sulla linea gotica.

Gli episodi più gravi si ebbero a Saonara (50

vittime), Castello di Godevo (76) e Pedescala (oltre 80).

F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012

F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012

UNITÀ 8

Il corpo di un soldato

del Reich, vittima

dell’azione dei

partigiani, ancora steso

sul selciato dopo

l’attentato di via Rasella

a Roma.

7

Eliminare il nemico: le dinamiche della violenza

In alcune delle località toscane più duramente colpite dai nazisti, la popolazione (o una parte di essa) accusò i partigiani di cinismo e scarso senso di responsabilità; secondo questi superstiti, con le loro azioni di resistenza armata, i ribelli avevano provocato e attirato sul paese la rappresaglia tedesca: i partigiani, in ultima analisi, dovevano essere considerati i veri

colpevoli morali della strage. A Guardistallo, Civitella e in altri centri, intorno alla strage nazista si è creata quella che gli storici chiamano una memoria divisa, cioè una grave lacerazione interna alla popolazione, spaccata tra coloro che ricordano con orgoglio la propria militanza partigiana e quanti, invece, prendono duramente le distanze da essa.

Il dibattito sulle conseguenze delle azioni partigiane risale all’epoca della guerra. I comunisti

bollavano con l’epiteto di attesismo l’atteggiamento di quei soggetti che, pur rifiutando il fascismo, esortavano ad attendere con pazienza la fine della guerra e l’arrivo degli

Alleati. Tale posizione era condivisa sia dalla Chiesa cattolica, sia dai partiti moderati (come

la DC e i liberali), che avevano in comune una forte paura della rivoluzione sociale e temevano che le formazioni comuniste avrebbero in seguito usato le armi, l’organizzazione e il sostegno popolare per conquistare il potere.

Proprio nella capitale, del resto, gli attesisti videro confermate le loro preoccupazioni morali, quando i nazisti attuarono la spietata operazione delle Fosse ardeatine, nel corso

della quale furono uccise (presso delle antiche cave di pozzolana, nei dintorni di Roma)

335 persone scelte tra gli antifascisti e gli ebrei reclusi nelle carceri romane, in risposta a

un attentato compiuto dai partigiani in via Rasella, nel corso del quale morirono 33 soldati tedeschi (23 marzo 1944).

A Roma, dopo l’8 settembre, la violenza nazista aveva il proprio luogo deputato in un edificio situato in via Tasso, all’interno del quale erano condotti i partigiani catturati, per essere interrogati sotto tortura. A guida della polizia tedesca era stato posto il tenente colonnello

delle SS Herbert Kappler, che per svolgere

le sue funzioni si serviva – a causa dello scarso organico alle sue dipendenze – di varie

bande di estremisti fascisti.

La prima polemica, a proposito dell’attentato in via Rasella, riguardò i militi scelti

come bersaglio: infatti, non si trattava di SS

o di fascisti noti per la loro brutalità, bensì

di reclute del III reggimento di polizia Bozen: a rigore, dunque, non si trattava neppure di tedeschi, ma di altoatesini, da poco

arruolati nelle file delle forze armate del Terzo Reich. Probabilmente, la scelta degli attentatori cadde su quel particolare reparto

perché era un bersaglio facile, per quanto privo di speciali valenze politiche o militari. Una

seconda questione spinosa riguarda il fatto

che i nazisti avevano già effettuato alcune rappresaglie in proporzione di dieci italiani fucilati per ciascun morto tedesco; gli attentatori quindi erano consapevoli delle possibili conseguenze del loro gesto. Del resto, già all’epoca, osservatori maligni rilevarono che l’attentato

fu compiuto quando nelle carceri romane non era rinchiuso alcun comunista.

In effetti, gli attentatori di via Rasella appartenevano ai cosiddetti GAP (Gruppi di azione

patriottica), che ricevevano ordini direttamente dal PCI ed erano una specie di suo corpo

armato scelto. Lo scopo di questa organizzazione partigiana d’élite era di compiere azioni clamorose, che spargessero il terrore tra le file dei tedeschi e dei fascisti; inoltre, per la

loro audacia e la precisione con cui erano organizzati, gli attentati dei GAP dovevano offrire, del movimento di resistenza, un’immagine di forza e di potenza, capace di scuotere gli animi degli italiani indecisi o perplessi. Il prezzo di tali azioni, però, era molto alto,

in termini etici, sia perché esse provocavano durissime rappresaglie, sia per gli obiettivi

APPROFONDIMENTO C

Le polemiche sulle stragi e sull’uso

della violenza

Riferimento

storiografico

pag. 11

2

APPROFONDIMENTO C

UNITÀ 8

L’ITALIA NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE

8

prescelti. A Firenze, ad esempio, il 15 aprile 1944 i GAP uccisero il filosofo Giovanni Gentile, che aveva contribuito all’elaborazione teorica dell’ideologia fascista, ma non era personalmente responsabile di alcun crimine. Vari aderenti fiorentini del Partito d’Azione criticarono questa fredda esecuzione; polemiche simili si svilupparono anche a Modena e in

altre province, tra comunisti e cattolici, a proposito dei limiti da porre all’uso della violenza.

Le violenze dell’immediato dopoguerra

3

Riferimento

storiografico

pag. 12

L’aggressione a Donato

Carretta nel settembre

del 1944, culminata con

l’omicidio del direttore

del carcere

di Regina Coeli.

Sia per gli anglo-americani, sia per gli esponenti dei partiti più moderati, il dopoguerra

era una pericolosa incognita: semplicemente, si temeva che dal caos del conflitto si sarebbe

passati al disordine della rivoluzione. Anche se questi timori si rivelarono infondati, in quanto la resistenza italiana non sfociò in un’insurrezione diretta a sovvertire l’assetto economico e sociale, la liberazione fu accompagnata e seguita da una lunga scia di violenze (che

nel complesso, fino all’ottobre 1946, causò circa 10 000 morti).

Un approccio storico serio non può né ricondurre il movimento resistenziale a queste azioni, dimenticando lo straordinario patrimonio ideale che lo animò, né ignorarle. D’altra parte, gli studiosi che hanno esaminato le esecuzioni sommarie (e spesso spietate) che caratterizzarono i mesi seguenti la fine della guerra sono giunti alla conclusione che le violenze

non possono essere ricondotte a un’unica causa. Di volta in volta entrarono in gioco fattori diversi, che devono essere attentamente valutati e presi in considerazione. In molti casi,

le vittime furono repubblichini che si erano resi colpevoli di rappresaglie o eccidi finalizzati

a intimidire la popolazione, negli anni 1944-1945; nei giorni immediatamente seguenti la

liberazione, nei principali centri del Nord Italia funzionarono vari tribunali partigiani che emisero numerose sentenze di morte, al fine di eliminare il maggior numero possibile di fascisti

prima dell’instaurazione dell’ordine militare da

parte delle truppe anglo-americane.

Molti italiani che la gente accusava di essere

stati complici dei tedeschi o delatori sfuggirono

alla giustizia, che non li processò o li assolse;

quando tornarono nelle stesse località in cui

avevano agito, suscitarono la collera popolare. Questa si scatenò perché ci si convinse che,

diversamente, i criminali fascisti non sarebbero

stati puniti: di qui le azioni di giustizia sommaria e i linciaggi. Un grave episodio di questo genere si verificò a Roma, ancor prima della fine della guerra, il 18 settembre 1944, allorché una folla furiosa aggredì l’ex direttore

del carcere di Regina Coeli, Donato Carretta, che fu preso a calci e legnate, prima di essere annegato nel Tevere; infine, il cadavere fu

portato in trofeo fino alle prigioni che aveva

diretto e appeso a testa in giù a un’inferriata.

In altri contesti, i fascisti uccisi erano ex squadristi. Il rancore nei loro confronti, dunque,

covava dagli anni 1921-1922 e si scaricò con

violenza fortissima proprio perché trattenuto così a lungo. A volte, l’aggressione riguardò

anche i proprietari terrieri che avevano sostenuto e finanziato gli squadristi; oppure, l’intimidazione e l’attacco fisico alla figura del padrone vennero da parte di mezzadri che volevano approfittare della nuova situazione per

F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012

Riferimenti storiografici

1

L’ostentazione fascista della morte

La Repubblica sociale non riuscì mai a farsi accettare da gran parte della popolazione come potere legittimo. Pertanto, l’unico sistema per imporre il potere divenne la violenza, che fece ampio ricorso al terrore e alla pratica dell’ostentazione del cadavere del nemico.

A Robecco, un piccolo paese del milanese, i maschi adulti rastrellati casa per casa furono raccolti nella piazza dove vennero scelti quelli da fucilare: «Fu formato il plotone d’esecuzione raccogliendo i fascisti più vicini. Qualcuno si offrì subito, qualcun altro cercò di

allontanarsi. Un giovane fascista costrinse un altro più anziano di lui a far parte del plotone,

trascinandolo come se stessero andando al tiro a segno… I fascisti, finito il loro compito entrarono nel bar a bere. Uno di loro mangiando un panino si aggirava tra i morti che furono

lasciati, come ammonimento, fino a sera» Stessa scena il 10 agosto 1944 a piazzale Loreto, nella metropoli milanese. Quindici membri della Resistenza furono fucilati da un plotone di esecuzione misto costituito da arditi della Muti e da militi della GNR; terminato l’eccidio, i tedeschi pretesero che i cadaveri non fossero rimossi. Con il passare delle ore,

scriveva a Mussolini il capo della Provincia, Parini, «cominciarono a transitare per il piazzale

Loreto gli operai che si recavano al lavoro e tutti si fermavano ad osservare il mucchio di cadaveri che era raccapricciante oltre ogni dire perché i cadaveri erano in tutte le posizioni, cosparsi di terribili ferite e di sangue. Avvenivano scene di spavento da parte di donne svenute e in tutti era evidente lo sdegno e l’orrore». […]

La strategia ammonitiva in cui si collocano le pubbliche esibizioni dei cadaveri dei nemici

uccisi ritorna in quasi tutte le guerre novecentesche, così come l’uso di quei corpi per rinsaldare le file dei carnefici, farli sentire tutti complici oltre che compagni d’arme. Ma per il fascismo di Salò c’è qualcosa in più. Il tentativo della RSI di dotarsi di una propria forza armata

autonoma si era arenato in un marasmatico groviglio logistico e operativo. Tronconi istituzionali, i ministeri sparsi intorno al lago di Garda garantivano la pura sopravvivenza amministrativa di un apparato statale. La Repubblica sociale italiana aveva visto fallire quasi immeF.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012

4

APPROFONDIMENTO C

pag. 14

UNITÀ 8

Riferimento

storiografico

9

Eliminare il nemico: le dinamiche della violenza

riacquistare peso e forza, dopo vent’anni in cui la prepotenza padronale aveva soppresso

qualsiasi potere contrattuale, sul versante dei lavoratori.

Spesso, le violenze collettive riacquistarono caratteri e punte di ferocia tipiche del mondo

pre-moderno. In molte località dell’Emilia Romagna e della Liguria, ad esempio, le carceri furono assalite, al fine di uccidere i fascisti detenuti; oltre al timore che la giustizia

non facesse il suo corso, vi era in quel gesto una modalità arcaica di dimostrare che il potere tirannico era stato finalmente abbattuto. Alle donne che avevano intessuto relazioni

amorose con i tedeschi o i fascisti, di solito fu raso completamente il capo; in questo modo,

erano esposte al pubblico disprezzo e di fatto espulse dalla comunità, con un vero e proprio rituale collettivo purificatorio. Anche il linciaggio ebbe spesso questo carattere

comunitario, finalizzato a mostrare che l’atto violento non nasceva da rancore privato,

ma dal desiderio dell’intera comunità di far giustizia. I corpi degli uccisi, in varie circostanze, venivano nascosti: così facendo, si impediva che essi fossero sepolti nel cimitero

del paese o della città, insieme agli altri. Era una modalità ulteriore per espellere i fascisti

dalla comunità, dichiararli degli intrusi, dei nemici irriducibili che erano stati finalmente

sconfitti e di cui si doveva perdere ogni memoria.

In altre occasioni, però, il cadavere di chi veniva ucciso era oggetto di oltraggio, di pubblico scherno o di scempio, dopo che il nemico sconfitto era stato portato in giro in una

gabbia, come un animale. Sono tutti segni drammatici di una stagione, quella della guerra mondiale, che in Italia era stata anche feroce guerra civile, e che aveva introdotto una

smisurata dose di barbarie, da cui faticosamente il popolo italiano riuscì infine a liberarsi, per riprendere le forme civili della competizione politica e del confronto tra forze antagoniste, sul terreno della discussione e delle libere elezioni democratiche.

APPROFONDIMENTO C

UNITÀ 8

I corpi dei quindici

antifascisti fucilati

a piazzale Loreto,

a Milano,

il 10 luglio 1944.

L’ITALIA NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE

10

Quale ruolo simbolico

assume l’identità

delle uniformi?

Che cosa denota

la sua assenza?

Spiega l’espressione

«dimensione

scenografica della

dissoluzione dello

Stato».

Spiega l’espressione

«legittimazione

della RSI».

diatamente i suoi tentativi di dare credibilità anzitutto ai propri reparti militari. I tedeschi si erano

affermati come l’unico potere reale nel territorio italiano formalmente repubblicano. Per il resto, il moltiplicarsi di formazioni armate tutte apparentemente legali (le Brigate Nere, la Guardia nazionale repubblicana, la Decima Mas), la loro eterogeneità, la diversità dei loro comportamenti, disintegravano gli stessi concetti di ordine e legalità a cui la gente aveva sempre

riferito i propri bisogni di sicurezza. Scriveva Renzo Montagna, dal 6 ottobre 1944 capo della

polizia della RSI: «Praticavano arresti e perquisizioni, ciascuna per proprio conto, la Muti, la

Xª Mas, le Brigate Nere, la Guardia Nazionale Repubblicana, e le varie polizie speciali: la Bernasconi, la Carità, la De Sanctis, la Finizio, la Sicherheit, la Panfi, la Pennacchio. Era quasi

impossibile, quando qualcuno veniva arrestato, riuscire a sapere in mano a chi fosse andato

a finire e di conseguenza in quale prigione. Il disordine derivante da questo stato di cose diventava, di giorno in giorno, più preoccupante. Alcune di queste polizie, poi, obbedivano unicamente ai tedeschi e non ne volevano sapere di mantenere le proprie azioni nei limiti della

legalità. Ce n’era una, ad esempio, che requisiva quotidianamente a Milano il maggior numero possibile di automobili e le portava ai tedeschi che le pagavano metà del loro valore».

E Carlo Chevallard, dal suo Diario, da un versante politico del tutto diverso, ribadiva lo

stesso concetto: «Torino, 8 luglio 1944. Un esempio caratteristico della confusione dei tempi

è lo studio delle uniformi dell’esercito repubblicano. Che guazzabuglio! I militi della GNR (i successori dei carabinieri) un po’ portano la camicia nera, un po’ no; parte fan servizio in giacca,

parte no. Una certa uniformità hanno i militi della Xª Mas: basco da paracadutisti, uniforme

in panno verde e tela kali con pantaloni lunghi. Per il resto il caos; legionari della Muti colla

giubba fatta con tela mimetica e con la testa di morto sul berretto, legionari delle SS con le

mostrine rosse, e chi più ne ha più ne metta: militi in camicia nera e short kaki, militi in camicia nera e pantaloni grigio-verdi…». Questa dimensione scenografica della dissoluzione

dello stato, della frantumazione della centralità delle istituzioni, questa sua trasposizione in

una sorta di recita teatrale […] era il risvolto antropologico della disgregazione dello stato

nazionale […].

Dalla frantumazione dello stato, dalla sua forzata rinuncia ad esercitare il monopolio legale della violenza e della forza armata, fuoriuscì il magma di una violenza privata incontrollata

e incontrollabile. Fu questo lo scenario politico da cui scaturì la scelta disperata ed efferata

di trasferire direttamente nei corpi dei nemici uccisi l’unico fondamento della propria credibilità istituzionale e della propria autorità statuale. Se la spontaneità della folla rivoluzionaria

infierisce sulle sue vittime per sancire la nascita del nuovo potere, il vecchio potere usa le

sue pratiche in un disperato tentativo di protrarre la sua esistenza: gli impiccati devono rimanere penzolanti, i fucilati insepolti, perché alla sua autorità resta solo il linguaggio della

brutalità, come unico fondamento la paura della morte e la violenza sui corpi nemici. La legittimazione della RSI, dapprima tentata invano attraverso la ricostruzione di un esercito appena decente, fu quindi inseguita, alla fine, nei corpi esposti ed esibiti dei nemici uccisi.

F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012

G. DE LUNA, Il corpo del nemico ucciso. Violenza e morte nella guerra contemporanea,

Einaudi, Torino 2006, pp. 155-160

APPROFONDIMENTO C

I GAP e la guerriglia urbana

I GAP protagonisti della guerriglia urbana, e del terrorismo antifascista e antinazista nelle

grandi città, sono un’organizzazione d’élite, chiamata alla vita clandestina nelle metropoli,

strutturata su nuclei base composti da tre a cinque elementi, rigorosamente compartimentati e isolati. Anche i rapporti con i CLN sono indiretti, in quanto i GAP dipendono esclusivamente dal Partito comunista e dalle brigate Garibaldi. Nell’economia complessiva della guerra

di liberazione, i GAP non hanno un peso decisivo, ma svolgono un compito cruciale soprattutto nella fase iniziale della Resistenza, perché alle loro iniziative è affidato il compito di testimoniare l’esistenza di organizzazioni in grado di scendere immediatamente sul terreno

della lotta armata, quando la guerra partigiana ancora incontra enormi difficoltà di reclutamento. Nei mesi della grande incertezza, e durante il primo inverno, gli attacchi condotti nelle

metropoli contro uomini del regime fascista e truppe tedesche hanno come principale obiettivo quello di bruciare ogni spazio di mediazione, di rendere evidente che il tempo dell’attesismo è finito, di mostrare in maniera eclatante l’esistenza di un contropotere deciso a combattere all’ultimo sangue. Il gappismo è la minoranza […] che afferma con determinazione

la sua volontà di non arretrare davanti a nessun ostacolo, di mettere tutti, nemici e alleati,

davanti al fatto compiuto: propaganda delle armi e incrollabile decisione di tagliare tutti i ponti. Le rappresaglie conseguenti le azioni

gappiste vengono accettate come costi ineliminabili della lotta: «Il

problema delle rappresaglie era stato posto e risolto una volta per

sempre all’inizio della guerra partigiana, in Italia come prima in Francia e negli altri paesi occupati dai nazisti. Accettare il ricatto delle rappresaglie voleva dire rinunciare in partenza alla lotta» (G. Amendola).

[…] Nella prima e nella seconda fase della Resistenza [nel periodo

compreso tra l’autunno 1943 e l’estate 1944, n.d.r.] sono i GAP il principale, e in molte situazioni l’unico, strumento atto a tradurre in pratica la decisione del comando delle brigate Garibaldi di «agire subito».

Nella scelta di passare immediatamente alla resistenza armata, di radicarla come fenomeno organizzato e irreversibile, le operazioni dei

GAP hanno una decisiva funzione di spartiacque; tant’è vero che le polemiche suscitate dalle azioni dei GAP, sulle quali torneremo fra breve,

verranno sempre liquidate dai dirigenti comunisti sostenendo che l’unica alternativa alle azioni dei GAP era il far nulla, l’attesismo. […]

In montagna, l’esiguità dei GAP permetterebbe di conseguire risultati modesti; la strategia di colpire in città ottiene effetti di gran

lunga superiori. Il terreno naturale dell’azione gappista sono le metropoli, in quanto offrono le condizioni minime richieste per l’anonimato; i centri minori, al contrario, non si prestano dal punto di vista

topografico. Le azioni si svolgono dentro la città, sotto gli occhi della

popolazione, là dove i flussi informativi sono più densi e rapidi. Per

un attimo vanificano, irridendolo, il controllo del territorio dei nazifascisti, là dove dovrebbe

essere massimo: nei ristoranti dove mangiano ufficiali tedeschi e gerarchi fascisti, nelle caserme, nelle stazioni. Riuscire a colpire questi obiettivi, nelle città presidiate, dimostra una

potenza che genera terrore. Le immediate rappresaglie tentano di restaurare sul territorio

quel controllo di cui il gesto terroristico ha evidenziato la precarietà. La repressione è destinata fatalmente ad amplificare ancora di più la notizia degli attentati […]. Le crudeltà, gli

scontri, le tragedie spesso oscure che punteggiano la guerra partigiana nel suo più usuale

scenario di montagna, si consumano nell’isolamento, in assenza di pubblico. Invece nella

metropoli la circolazione d’informazioni e di miti scorre infinitamente più rapida. Il gappismo

è, da questo punto di vista, la guerra partigiana messa in scena davanti a un pubblico di

massa. I successi di questa strategia sono innegabili, sia dal punto di vista della conquista

di uno spazio pubblico, sia per i danni materiali provocati e per il senso di insicurezza e precarietà diffusi fra gli avversari. Anche i costi sono molto alti, in termini di rappresaglie sui civili e di caduti tra i gappisti. Vi è però un altro costo, sul quale si è poco riflettuto, costituito

dalle perplessità, dalle condanne, dalle dissociazioni che queste azioni alimentano, nel momento in cui la resistenza armata tenta faticosamente di porsi come avanguardia di tutto il

popolo, realizzata grazie all’unione d’intenti di tutti i partiti antifascisti. Per averne una riprova,

F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012

UNITÀ 8

L’azione dei GAP (Gruppi di azione patriottica) sollevò un forte dibattito fin dall’epoca della guerra.

Al centro della discussione stavano varie questioni etiche e politiche: l’uccisione a sangue freddo di figure di alto significato simbolico, la possibilità di rappresaglie tedesche, l’autonomia dei nuclei operativi dai CLN e la loro diretta ed esclusiva dipendenza dai vertici comunisti.

11

Due ragazzi sabotano

un tram a Milano

in appoggio all’azione

dei GAP.

Eliminare il nemico: le dinamiche della violenza

2

APPROFONDIMENTO C

Quali vantaggi

strategici offriva

ai gap la scelta

di agire all’interno

delle grandi città?

Spiega l’affermazione

«Il gappismo è

la guerra partigiana

messa in scena

davanti a un pubblico

di massa».

Per quali ragioni,

a tuo giudizio,

la Chiesa criticava

le azioni dei GAP?

vale la pena di soffermarsi sulla intensità e sulla provenienza delle critiche ai metodi e ai risultati delle azioni gappiste.

Il primo ambito da cui provengono giudizi di condanna, in qualche modo il più scontato,

esterno alla resistenza organizzata, è costituito dalla Chiesa cattolica. L’atteggiamento

della Chiesa, di fronte alle prime azioni di guerriglia, si concretizza in ricorrenti appelli alla concordia nazionale e al rispetto per le truppe germaniche, per l’ordine e la disciplina. Di fronte

agli attentati che segnalano clamorosamente nelle città italiane l’esordio della lotta armata,

diviene paradigmatico l’appello del pontefice, lanciato la vigilia di Natale 1943, ad «astenersi

da qualsiasi atto inconsulto», appello che, con poche variazioni, viene ripetuto dai vescovi

delle città teatro di attentati. […] Il secondo ambito dal quale provengono critiche e inequivocabili dissociazioni è invece del tutto interno al fronte resistenziale. Fin dalle prime azioni

gappiste, le discussioni dentro i CLN, con reciproci scambi d’accuse, denotano una diversità di impostazione tra i partiti antifascisti, che investe non solo finalità militari e strategiche

di egemonia, ma anche questioni politiche ed etiche. […] Critiche pesanti e dissociazioni non

si fermano affatto alle formazioni partigiane di ispirazione cattolica. Il tentativo del PCI di ottenere l’avallo dei CLN alle azioni gappiste e le smentite e le dissociazioni di vari CLN sono a

questo proposito esaurienti. Quando [il 15 aprile 1944, n.d.r.] viene assassinato a Firenze il

filosofo Giovanni Gentile, i comunisti distribuiscono un volantino di rivendicazione firmato CLN

toscano, suscitandone le proteste; il PDA, dal canto suo, in un documento del 23 aprile, afferma sdegnato che «non avrebbe mai approvato la sua uccisione, se avesse conosciuto il

progetto. Tanto meno può permettere che il suo nome venga usato in modo tale da doverne

assumere la responsabilità».

UNITÀ 8

S. PELI, La Resistenza in Italia. Storia e critica, Einaudi, Torino 2004, pp. 249-258

L’ITALIA NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE

12

3

Le violenze contro i fascisti nell’immediato

dopoguerra

Secondo Guido Crainz, le violenze contro i fascisti nell’immediato dopoguerra non possono essere

ricondotte a un’unica motivazione. In alcune aree, furono provocate dalla convinzione che i responsabili delle brutalità degli anni 1943-1945 non sarebbero stati puniti dalle autorità. In altre zone (prima

fra tutte l’Emilia Romagna), alla volontà di punire i repubblichini si aggiunse il rancore di vecchia data

contro gli agrari o coloro che, grazie allo squadrismo, avevano spazzato via con la violenza le organizzazioni socialiste negli anni 1920-1922.

In alcune aree emiliane e romagnole i drammi del 1943-45 si sovrappongono a una storia più lunga, esplicitamente richiamata nel rapporto con cui l’Arma dei Carabinieri cerca di

spiegare al comando alleato nell’agosto del 1945 ciò che è accaduto nella regione: «Prima

dell’avvento del fascismo l’Emilia, ed in particolare tutto il territorio comprendente le provincie

[sic] di Modena, Bologna, Forlì, Ravenna e Ferrara, fu un focolaio di gravi agitazioni. Per affermarsi e per impedire che le masse continuassero a seguire altri partiti, il fascismo dovette

in quelle zone dare largo sviluppo allo squadrismo… Tutto ciò ha concorso a creare profondi

rancori. A ciò si aggiungano le distruzioni operate dalla guerra e i soprusi compiuti in larga

scala e in maniera talvolta efferata, durante la dominazione nazi-fascista. Si è così determinata un’atmosfera di odi e violenza che spiega, se non giustifica, i criminosi atti di reazione

verificatisi dalla data di liberazione delle diverse provincie in poi… Sono fatti dolorosi e condannevoli, ma occorre anche tener presente che essi sono da considerarsi inerenti all’insurrezione popolare, la quale ha sempre portato ad eccessi».

È impossibile avvicinarsi al protrarsi della violenza con chiavi di lettura semplificate, con

sguardi sicuri di se stessi: ogni griglia interpretativa è sottoposta a durissima prova e spesso

lo storico può segnalare solo gli aspetti, gli snodi su cui nutre dubbi, incertezze, difficoltà

di capire. […] In Emilia, più che altrove, «la guerra civile fra fascisti e antifascisti può essere

vista come la ricapitolazione e lo svolgimento finale sotto la cappa dell’occupazione tedesca, di un conflitto apertosi nel 1919-22» (C. Pavone). Essa rimanda, anche, agli aspri conflitti sociali precedenti e alle culture che si erano allora radicate: rimanda, in altri termini, a

quella estesa diffusione di contromondi socialisti in cui la solidarietà massima all’interno della

comunità si accompagnava alla durezza estrema, settaria, nei confronti non solo degli agrari

ma anche di chi rompeva quella solidarietà. Avvicinando lo sguardo a singole realtà è possibile intravedere tracce, percorsi. Si considerino alcuni comuni bolognesi che vedono numerose uccisioni, ad esempio San Giovanni in Persiceto: nel suo recente o recentissimo

passato vi è il rastrellamento compiuto nella frazione di Amola nel dicembre del 1944 (19

F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012

G. CRAINZ, L’ombra della guerra. Il 1945, l’Italia, Donzelli,

Roma 2007, pp. 85-86, 102-105

Quale sembra essere il rapporto tra violenze squadriste prima della guerra e violenze contro

i fascisti dopo il conflitto?

Commenta la frase «Tutto fa ritenere che sia stata una ritorsione di carattere sociale

ed economico per l’atteggiamento di alcuni esosi proprietari di terre».

F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012

APPROFONDIMENTO C

UNITÀ 8

13

Due fascisti fucilati

a Mestre da forze

partigiane, fotografia del

30 aprile 1945.

Eliminare il nemico: le dinamiche della violenza

fucilati e altri internati nei lager), ma vi sono anche le durissime risposte dello squadrismo

agrario e dello Stato alle lotte bracciantili del 1920 (otto manifestanti vennero uccisi allora

dalla forza pubblica durante un comizio sindacalista). Analoghi conflitti scandiscono la storia di Medicina, di Molinella, di altri paesi ancora, mentre […] storie analoghe ritroviamo in

altri comuni del Bolognese, del Ferrarese e di altre province ancora. Si consideri infine il Reggiano. Anche qui le uccisioni ripercorrono la geografia del terrore 1943-45 e al tempo stesso

rimandano all’indietro. Fra le vittime dei primi di maggio troviamo ad esempio alcuni degli

squadristi arrestati o denunciati fra il 1921 e il 1924 per le uccisioni di militanti socialisti e

comunisti (ad es. Loschi, Cocconi, Arduini, Ferretti, Giuseppe Maramotti) e per molte altre violenze. E si prenda un paese, Campagnola, ove il numero delle vittime del 1945 sgomenta: anche qui non mancano indizi di una più lunga storia di conflitti e rancori. Si scorrano le carte d’archivio del 1921-22, con le ripetute descrizioni di bastonature e ferimenti

di socialisti e popolari, o di altre sopraffazioni. Per l’una o l’altra di queste azioni sono denunciati allora dieci fascisti: uno di essi verrà ucciso durante la Resistenza mentre fra le vittime successive al 25 aprile troviamo altri quattro di essi (di uno è ucciso anche il padre,

ex podestà) e il figlio di un sesto, al termine di una vicenda che li ha visti coprire diverse

cariche locali durante il regime e nella RSI.

In diversi casi, come s’è detto, le violenze rimandano anche ad altro, in particolare al riaccendersi di aspre lotte mezzadrili che vedono diffuse e violente forme di pressione sugli agrari,

invasioni di ville e case padronali (e talora intimidatori spari notturni che sembrano sostituire, ma

in qualche modo anche continuare, gli antichi incendi dei fienili). Spesso è difficile distinguere i

diversi aspetti, per il rapporto stretto che era intercorso tra agrari e fascismo, e non di rado i

rapporti prefettizi ci appaiono spie in parte della realtà (una realtà ingigantita dalla paura, ma anche la paura è reale), in parte della cultura dei

funzionari del tempo. Si legga un rapporto del

luglio del 1946 relativo al Modenese: «Le plebi

campestri… hanno occupato di fatto 22

aziende agricole… ed in genere hanno realizzato un movimento di intimidazione, iniziato

con graduale disconoscimento di ogni diritto

padronale e pervenuto sino all’uccisione del

domino e dei suoi familiari». Soffermandosi

sulle uccisioni di alcuni agrari nel comune di

Alfonsine, il prefetto di Ravenna scrive nel

settembre del 1945: «Tutto fa ritenere che

sia stata una ritorsione di carattere sociale ed

economico per l’atteggiamento di alcuni esosi

proprietari di terre che si opponevano a risolvere vertenze sorte con leghe di contadini

per questioni di mezzadria. È pur vero che

nella zona di Alfonsine l’organizzazione dei

contadini è stata preoccupante per il loro tradizionale contegno vendicativo e sanguinario,

ma la loro esasperazione trae origine dalla distruzione di tutte le campagne, le fattorie e i

mezzi di lavoro, per i quali i proprietari non vorrebbero venire incontro».

Alfonsine, che dal dicembre del 1944 –

posta sulla linea del fronte dalla liberazione di Ravenna – era stata costretta a subire continui bombardamenti alleati, razzie e rappresaglie naziste, con estesissime tragedie e lutti. […]

Dal canto suo il prefetto di Bologna elenca quasi quaranta casi di agrari uccisi, scomparsi

o feriti: sette ne attribuisce alla vertenza agraria, dodici a «rappresaglia antifascista», otto a

rapina o vendetta personale, mentre per altri dodici lascia aperto il dubbio.

UNITÀ 8

APPROFONDIMENTO C

4

La violenza come rito collettivo

In molti casi, la violenza postbellica compiuta contro i fascisti colpisce per i suoi tratti arcaici

e, soprattutto, i significati simbolici di cui si carica. Nei paesi (ma il discorso vale, spesso, anche

per le città, in un’Italia ancora imbevuta di cultura contadina), si celebrarono a volte dei veri riti collettivi, che in pratica si proponevano di dimostrare la fine di un’epoca drammatica e l’apertura di

una nuova fase storica. La comunità, quindi, si liberava dei suoi elementi impuri, prima della svolta che stava per verificarsi.

La completa rasatura dei capelli è la pena che viene inflitta alle donne che hanno amoreggiato con il nemico o con gli stranieri, che si sono rese responsabili di delazioni, che

appartengono alla RSI o hanno parenti o fidanzati fascisti. La possibile estensione ai nuclei familiari è il riflesso rovesciato del codice di guerra fascista che non aveva lesinato a

estendere la sua violenza anche sulle famiglie di partigiani e renitenti alla leva. La sorte della

rasatura colpisce così le ausiliarie fasciste o altre donne, anche più mature, di sentimenti

fascisti che durante il regime hanno tenuto comportamenti arroganti. La pratica della rasatura è stata molto diffusa in Toscana e soprattutto nell’Italia del Nord, arrivando a toccare le città e i paesi più periferici. Non si tratta di un costume improvvisato e deciso sul

momento, ma di una pena già precedentemente stabilita e applicata un po’ dappertutto

nell’Europa occupata. La rasatura è preannunciata persino in una canzone partigiana cantata nel Veneto tra il Monte Zebio e l’Ortigara: «E voi fanciulle belle/che coi fascisti andate/le

Due ragazzi tagliano

i capelli a una

collaborazionista.

L’ITALIA NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE

14

F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012

M. DONDI, La lunga liberazione. Giustizia e violenza nel dopoguerra italiano,

Editori Riuniti, Roma 2004, pp. 125-130

Spiega le espressioni «stupro simbolico», «squallido carnevale», «spietato dileggio collettivo».

Spiega l’espressione «Il linciaggio rende gli esecutori una comunità di eguali unita dal legame

sociale della collera».

F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012

APPROFONDIMENTO C

UNITÀ 8

15

Eliminare il nemico: le dinamiche della violenza

vostre chiome belle/presto saran tagliate». La tosatura delle donne è il fenomeno a valenza

più fortemente simbolica dei giorni della liberazione con la quale il corpo femminile subisce una profanazione che si può considerare minore, se rapportata allo scempio del corpo

del nemico, da vivo e da morto, praticato dai nazifascisti. Uno stupro simbolico, uno squallido carnevale o forse, ancora di più, uno spietato dileggio collettivo che, attraverso i capelli rasati, profana l’intimità del corpo. La chiave di questa pena è la visibilità e, tra guerra

e immediato dopoguerra, c’è una linea di continuità nella coatta mostra delle pene; allo

stesso modo, il taglio dei capelli ha protratto l’evidenza delle donne amiche degli occupanti, poiché queste ragazze durante la guerra hanno fortemente simboleggiato, agli occhi dell’opinione pubblica, la collaborazione, mentre tanti altri, collaboratori ben più attivi,

hanno più scaltramente agito nell’ombra. Da questi aspetti si può comprendere perché,

fra gli antifascisti, la tosatura sia stata accolta con soddisfazione; le amiche di tedeschi e

fascisti sono poi facilmente individuabili ed è raro che la tosatura sia inflitta per sbaglio.

In determinate circostanze la collaborazione va al di là dell’aspetto sessuale e diventa

delazione, cioè reato, punibile dalle Corti Straordinarie d’Assise. Il sospetto che le donne che

hanno frequentato i tedeschi siano state anche delle spie, tende a insinuarsi in chi decide

di compiere le tosature e, in effetti, il confine tra amore e delazione è spesso labile. La gravità del reato di delazione è legata alle conseguenze che può provocare la soffiata: deportazione, arresto, morte o, comunque, rischio di morte. In una piccola frazione di Imola, Dozza

Imolese, ben sei donne, di cui due sposate, sono sottoposte al taglio dei capelli. Il rapporto

dei carabinieri definisce queste donne «notoriamente di facili costumi» oltre che delatrici tese

a indirizzare i furti e a stanare gli antifascisti. Il taglio dei capelli viene eseguito da 4 partigiani

di una frazione vicina «che già soffersero anche in conseguenza del contegno e delle parole di tali donne». Rapportato alle ripercussioni della delazione, la tosatura, quando è inflitta per questa ragione, per quanto sia traumatica e umiliante, è una punizione più leggera

delle più lunghe pene detentive previste, oltre a non essere in alcun modo paragonabile al

livello della violenza nazifascista come rimarca una partigiana della montagna bolognese: «Ne

hanno poi tosata un’altra che l’avevano pescata che insegnava ai fascisti dove erano andati i partigiani. L’hanno tosata proprio vicino a casa mia. E poi buona grazia che le hanno

solo tosato i capelli, perché se i fascisti prendevano i partigiani gli tagliavano la testa, mica

i capelli». […]

Nel quadro delle forme di violenza anche il linciaggio diventa una manifestazione ricorrente, soprattutto nell’immediato dopoguerra. Il linciaggio è espressione della massima

pena e dell’espulsione dalla comunità. Ad essere linciato è colui che si considera macchiato di una colpa irreparabile. Si tratta di una forma di violenza connotata da un substrato ancestrale, apparentemente lontana dalla moderna dimensione di civiltà. Pur essendo una pena brutale, il linciaggio è proprio direttamente correlato alla supposta

brutalità della colpa, da cui deriva la liceità della vendetta e la incontenibile foga nel realizzarla. Il linciaggio rende gli esecutori una comunità di eguali unita dal legame sociale della

collera. Le pene ad esecuzione collettiva cementano meglio di altri i fili sparsi di una comunità che si vuole riannodare, dato che l’ampia partecipazione al delitto è sentita come

una condanna in nome della comunità. È un aspetto che emerge in tutta chiarezza nel linciaggio di Trasacco – paese dell’Appennino abruzzese in provincia di Aquila – quando una

folla di circa 3000 persone (larga parte del paese), si raduna al suono delle campane e

strappa dalla caserma dei carabinieri una delatrice tornata in paese dopo un anno; la

donna era stata amante del comandante tedesco e veniva accusata di avere denunciato

quattro persone poi fucilate dai nazisti. La forma atavica della preparazione e dell’esecuzione della pena avviene comunque in una delle aree più politicizzate dell’Abruzzo. Il giudizio di colpevolezza che ricade sull’individuo da linciare è spesso già maturato in forma

definitiva nelle coscienze di chi ha subíto, visto o saputo. Il linciaggio diventa così una forma

di esecuzione a vista, reso frenetico da un moto di disperazione legato alla possibilità che

la vittima possa sottrarsi o possa essere sottratta alla giusta punizione che, avvenendo

gradualmente e non in uno o pochi colpi, assume le dimensioni del supplizio. La partecipazione collettiva, segnata dal vincolo e dalla suggestione della massa, solleva gli esecutori

dal peso di avere veramente ucciso.