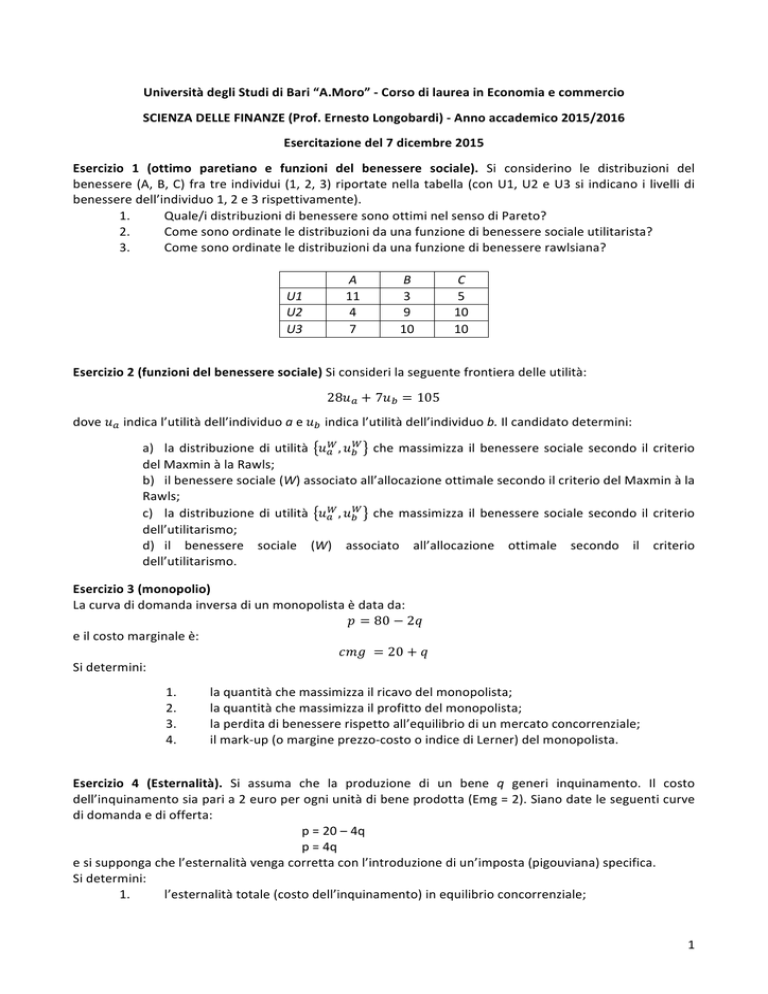

UniversitàdegliStudidiBari“A.Moro”-CorsodilaureainEconomiaecommercio

SCIENZADELLEFINANZE(Prof.ErnestoLongobardi)-Annoaccademico2015/2016

Esercitazionedel7dicembre2015

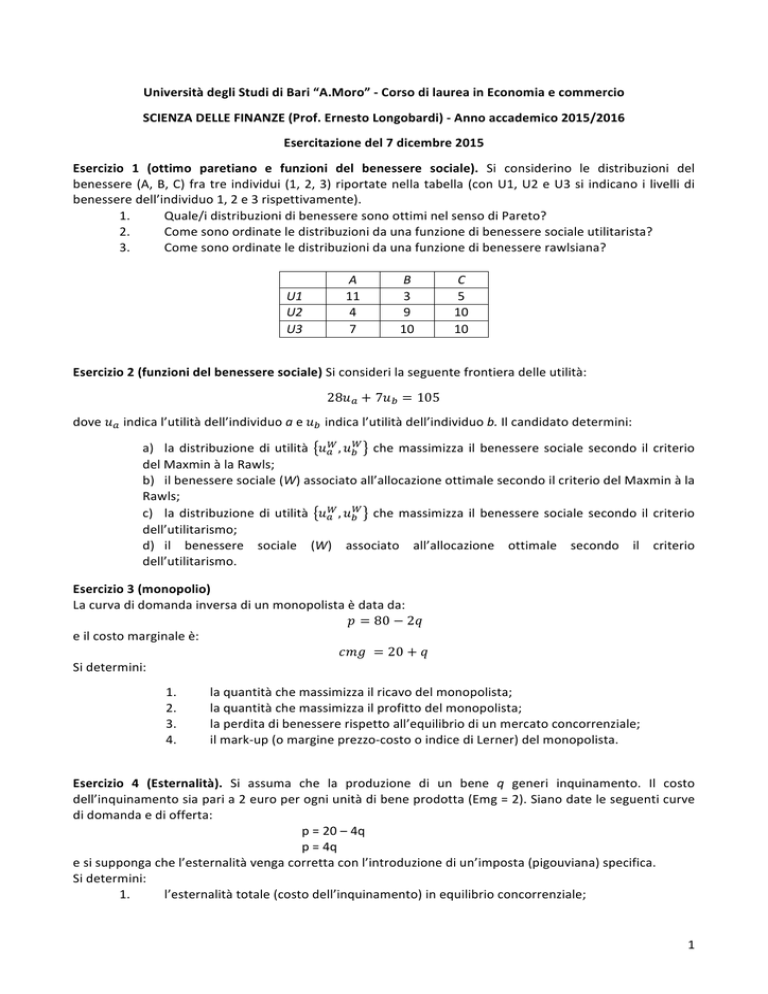

Esercizio 1 (ottimo paretiano e funzioni del benessere sociale). Si considerino le distribuzioni del

benessere(A,B,C)fratreindividui(1,2,3)riportatenellatabella(conU1,U2eU3siindicanoilivellidi

benesseredell’individuo1,2e3rispettivamente).

1.

Quale/idistribuzionidibenesseresonoottiminelsensodiPareto?

2.

Comesonoordinateledistribuzionidaunafunzionedibenesseresocialeutilitarista?

3.

Comesonoordinateledistribuzionidaunafunzionedibenessererawlsiana?

A

B

C

U1

11

3

5

U2

4

9

10

U3

7

10

10

Esercizio2(funzionidelbenesseresociale)Siconsiderilaseguentefrontieradelleutilità:

28𝑢! + 7𝑢! = 105

dove𝑢! indical’utilitàdell’individuoae𝑢! indical’utilitàdell’individuob.Ilcandidatodetermini:

a) la distribuzione di utilità 𝑢!! , 𝑢!! che massimizza il benessere sociale secondo il criterio

delMaxminàlaRawls;

b) ilbenesseresociale(W)associatoall’allocazioneottimalesecondoilcriteriodelMaxminàla

Rawls;

c) la distribuzione di utilità 𝑢!! , 𝑢!! che massimizza il benessere sociale secondo il criterio

dell’utilitarismo;

d) il benessere sociale (W) associato all’allocazione ottimale secondo il criterio

dell’utilitarismo.

Esercizio3(monopolio)

Lacurvadidomandainversadiunmonopolistaèdatada:

𝑝 = 80 − 2𝑞

eilcostomarginaleè:

𝑐𝑚𝑔 = 20 + 𝑞

Sidetermini:

1.

2.

3.

4.

laquantitàchemassimizzailricavodelmonopolista;

laquantitàchemassimizzailprofittodelmonopolista;

laperditadibenessererispettoall’equilibriodiunmercatoconcorrenziale;

ilmark-up(omargineprezzo-costooindicediLerner)delmonopolista.

Esercizio 4 (Esternalità). Si assuma che la produzione di un bene q generi inquinamento. Il costo

dell’inquinamentosiaparia2europerogniunitàdibeneprodotta(Emg=2).Sianodateleseguenticurve

didomandaediofferta:

p=20–4q

p=4q

esisuppongachel’esternalitàvengacorrettaconl’introduzionediun’imposta(pigouviana)specifica.

Sidetermini:

1.

l’esternalitàtotale(costodell’inquinamento)inequilibrioconcorrenziale;

1

2.

l’esternalitàtotale(costodell’inquinamento)incorrispondenzadellaquantitàsocialmente

ottima;

3.

ilgettitodell’imposta;

4.

ilguadagnointerminidibenessereassicuratodallacorrezionedell’esternalità.

Esercizio5(criteridistribuzionedelcaricotributario)

Ibeneficimarginaliprivatigeneratidaunserviziopubblicosiano:

Bmgpr=6–q

Ilserviziogeneraancheun’esternalitàmarginalepositivadatada:

ESmg=2–q/3

Ilcostomarginale(emedio)delservizioè:

Cmg=2

Calcolare:

1.

laquantitàdiserviziorichiestadagliutentiquandol’interocostoèpostoalorocarico;

2.

laquantitàottimadiservizio;

3.

qualepercentualedelcostovapostaacaricodell’interacollettivitàtramiteleimposte

perchégliutentirichiedanolaquantitàottima.

Esercizio6(incidenzadelleimposte)

Il governo decide di aumentare l’accisa sulla benzina di 10 centesimi di euro per litro. Sapendo che

l’elasticità dell’offerta è ηs= 1,2 e che, in seguito all’aumento dell’accisa, il prezzo della benzina al

consumatore aumenta di 8 centesimi di euro per litro, si determini il valore assoluto dell’elasticità della

domanda(ηd).

Esercizio7(Progressivitàlocaleeglobale).

Siassumaunasocietàcompostaditreindividui,laseguentedistribuzionediredditi:y=(600,1.000,2200)e

duefunzionid’impostaprogressive:

1.

funzioned’imposta(A)T=0,25(Y–200)

2.

funzioned’imposta(B)T=0,25Y-50

Calcolare:

1.

lapressionefiscalecomplessivanelcasodall’imposta(A);

2.

l’elasticitàdeldebitodiimpostanelcasodell’imposta(B)perl’individuopiùpovero;

3.

l’elasticitàdelredditonettoconl’imposta(A)perl’individuopiùricco;

4.

l’aliquotamarginaledellafunzionediimposta(A);

5.

lacurvadiLorenzdelgettitoperl’imposta(A).

2

Esercizio8(grandezzeeconomichedell’impresa)

Siconsideriilseguentecontoeconomicodiun’impresaindividuale:

Costi

Ricavi

Rimanenzeinizialidiprodottifiniti100 Venditadiprodottifiniti1500

Rimanenzeinizialidibeniintermedi50 Rimanenzefinalidiprodottifiniti200

Acquistidibeniintermedi300 Rimanenzefinalidibeniintermedi100

Stipendiesalari600 Ammortamenti300

Onerifinanziari40

Sicalcoli:

1.

2.

3.

Ilvaloreaggiunto

L’utileoperativo,omargineoperativolordo

Ilprofittosupponendoche:

a. ilcapitaleinvestitonell’aziendasiaparia2.400,dicui2/3diproprietàdell’imprenditore,

b. iltassod’interessesiail5%;

c. l’imprenditore presti il proprio lavoro nell’impresa, quando, se lavorasse come lavoratore

dipendentepressoun’altraazienda,percepirebbeunostipendiodi300.

4.

Il debito (-) o il credito (+) IVA considerando un’aliquota ordinaria del 20% e supponendo

chel’impresaabbiaeffettuatouninvestimentoper500.

Esercizio9(incidenza)

Inrelazioneall’esercizioprecedentesisuppongachevengaintrodottaun’impostadel25%sulredditodi

impresa(utili),un’impostadel10%suiredditidaattivitàfinanziarie(interessi)eun’impostadel30%sui

redditidalavorodipendente.

Sicalcoli:

1.

2.

3.

l’utilealnettodell’impostasulredditodiimpresa;

inuovicostifigurativi;

ilprofitto(positivo+onegativo-)alnettodell’impostasulredditodiimpresa.

Esercizio10(unitàimpositiva)

SiconsiderilaseguentescaladiequivalenzaISEperlefamigliemonoreddito:

Nucleofamiliare

1

2

3

4

5

ISE(monoreddito)

1,00 1,57 2,04 2,46 2,85

3

Un nucleo familiare monoreddito (famiglia A) è composto da 4 persone (il capofamiglia, due figli e il

coniugeacarico)epercepisceunredditoequivalente,interminidibenessere,aunredditodi10.000nel

casodiunindividuosingle(famigliaB).

Siassumalaseguentefunzioned’impostaprogressivaperdeduzione𝑇 = 𝑌 − 100 ∗ 0,25 eleseguenti

ipotesiditrattamentodelredditofamiliare:

1. tassazioneseparatacondetrazioniperfamiliariacarico

a. detrazioneperconiugeacarico:500

b. detrazioniperfigliacarico:100perciascunfiglio

2. quozientefamiliare:

a. coefficienteconiugi:1

b. coefficientefigli:0,5perciascunfiglio

Sidetermini:

a) ilredditonettodellafamigliaAnell’ipotesiditassazioneseparatadeiredditi

b) ilredditonettodellafamigliaAnell’ipotesidelquozientefamiliare

Esercizio11(aritmeticadeldebitopubblico)

Inundeterminatoeserciziofinanziario,inunpaesechenonpuòfarericorsoalfinanziamentomonetario

del disavanzo, il rapporto tra il debito pubblico e il Pil è pari al 120%. Il tasso di interessecorrisposto sul

debitopubblico(r)èparial5%.Iltassodicrescitamonetario(x)delPilèil2%.Determinareilvaloredel

saldoprimariorispettoalPilnecessarioperchéilrapportodebito/Pilnoncresca.

Esercizio12(contoconsuntivo)

Inrelazioneallaseguentetabella,relativaalcontoconsuntivodiunentepubblico,sicalcolino:

1.

2.

leeconomiedispesa(residuidistanziamento)

iresiduiallafinedell'esercizio

Rendiconto di un ente pubblico - Spese

Residui all'inizio dell'esercizio

Previsioni di competenza (stanziamenti)

Impegni

Pagamenti in conto competenza

Pagamenti in conto residui

105

500

430

325

79

4

Esercizio13(contoeconomicoconsolidatodelleamministrazionipubbliche)

Sicompleti,inserendoivalorimancanti,laseguentetabella,relativaaicontieconomicideitresotto-settori

delleamministrazionipubblicheealcontoconsolidato.

Ipotetici conti economici delle amministrazioni pubbliche - anno xxxx (miliardi di euro)

[a]

[b]

[c]

Amm. centrali Amm. locali E. di prev. Consolidato

Uscite

Totale uscite correnti

di cui:

Interessi passivi

Trasferimenti ad enti pubblici

Totale uscite in conto capitale

di cui:

Trasferimenti ad enti pubblici

Totale uscite

Entrate

Totale entrate correnti

di cui:

Trasferimenti da enti pubblici

Totale entrate in conto capitale

di cui:

Trasferimenti da enti pubblici

Totale entrate

Saldo di parte corrente (risparmio pubblico)

Indebitamento (-) o accreditamento(+)

Saldo primario

450

200

325

75

200

40

5

3

30

0

6

0

20

10

0

430

220

330

8

10

84

15

114

0

4

10

0

70

VEROOFALSO

Indicareseleseguentiaffermazionisonovereofalse.

1. L’IVAèun’impostaadvaloremtaxexclusive

2. Un’impostaproporzionalesulpatrimoniorisultaprogressivarispettoalreddito,seil

rapportotrapatrimonioeredditocrescealcresceredelreddito

3. Secondoilprincipiodelbeneficio,l’oneredellacoperturadelcostodellaspesa

pubblicaèpostointuttooinparteacaricodeibeneficiari

4. Inpresenzadiesternalitàpositivel’equilibriodimercatoconcorrenzialeè

caratterizzatodalloscambiodiquantitàminoririspettoaquelleottimeinsenso

paretiano

5. L’indicediKakwanimisural’effettoredistributivodell’imposta

6. Ladomandacomplessivadiunbeneprivatosiottienesommandoverticalmentele

domandedeisingoliindividui

7. Conunacurvadidomandaperfettamenterigida,l’impostarisultaperinteroa

caricodeicompratori

8. L’impostaPigouvianaazzeraleesternalitànegative

9. ConunaFBSallaRawlsilbenesseresocialeèdatodallamediatral’utilità

dell’individuoconutilitàmaggioreeutilitàdell’individuoconutilitàminore

10. Perilprincipiodiequitàverticale,leimposterealinondevonoessereprogressive.

5

11. L’elasticitàdeldebitod’impostaèdatadalrapportotralavariazionedeldebito

d’impostaelavariazionedellabaseimponibile

12. Un’impostaèregressivasel’aliquotamarginaleèinferioreall’aliquotamedia

13. IlsettoredelleAmministrazionipubblicheèsuddivisoinduesotto-settori:

AmministrazionicentralieAmministrazionilocali.

14. Neicontipubblicilaspesaperinteressièdatadalprodottotrailtassodiinteressee

l’indebitamentonetto.

15. SeilPILnominaleècostanteeilsaldoprimarioèpariazero,l’aumentodel

rapportodebito/Pilèdatodalprodottotrailtassodiinteresseeilrapportodebito

/Pil.

16. Wikipedia è un bene pubblico.

17. Si ha un’allocazione Pareto efficiente quando non è possibile migliorare la

condizione di alcun individuo.

18. Il teorema di Coase dice che in caso di esternalità la contrattazione tra privati porta a

un’allocazione Pareto efficiente, a condizione che diritti di proprietà siano assegnati

in modo appropriato.

19. Il prezzo di Lindahl è unico per tutti gli individui, come il prezzo di mercato di un

bene privato.

20. Si ha il paradosso del voto quando l’ordinamento di preferenze di almeno un

partecipante al voto non è transitivo.

21. Lo scambio dei voti può migliorare l’esito di una votazione dal punto di vista

dell’efficienza.

22. Il trattato di Maastricht prevede che il saldo di bilancio in termini strutturali non

superi il 3% del Pil.

23. Il Six-pack prevede che i paesi con un rapporto debito/Pil superiore al 60% riducano

l’eccedenza di 1/20 l’anno.

24. In Italia il Programma di stabilità (PS) e il Piano nazionale di riforme (PNR) sono

contenuti nel Documento di economia e finanza (DEF).

25. Indebitamento netto e fabbisogno sono la stessa cosa.

26. Saldo netto da finanziare e fabbisogno sono la stessa cosa.

27. Un’imposta è progressiva se l’aliquota marginale cresce al crescere del reddito.

28. Le esportazioni sono operazioni esenti dall’IVA.

29. Date le curve di domanda e di offerta, e data l’imposta unitaria nel punto di

equilibrio, la ripartizione del carico fiscale tra venditori e compratori è indipendente

dal fatto che il tributo sia formalmente a carico degli uni oppure degli altri.

30. L’imposta sul valore aggiunto è insensibile al grado d’integrazione verticale degli

scambi.

31. Secondo il principio della capacità contributiva l’onere della copertura del costo

delle spese pubbliche è posto, in tutto o in parte, a carico dei beneficiari.

32. L’indice di Reynolds-Smolensky è pari alla differenza tra l’indice di Gini dei redditi

lordi e l’indice di Gini dei redditi netti.

33. Con l’IVA a ogni stadio l’imposta gravante sul valore del bene corrisponde alla

somma dell’imposta che ha gravato sugli stadi precedenti.

34. Se un monopolista ha come obiettivo la massimizzazione del valore delle vendite,

dato un vincolo di profitto minimo, un’imposta proporzionale sui profitti può

trasferirsi.

35. Date due distribuzioni di reddito X e Y, Y domina X nel senso di Lorenz se e solo se

Y domina X secondo il criterio utilitaristico.

36. Le curve di indifferenza della funzione del benessere sociale utilitarista sono rette

inclinate negativamente a 45 gradi.

37. Il valore aggiunto è dato dalla differenza tra il valore della produzione e i costi

6

variabili.

38. Il piano di consumo ottimo per un individuo è quello per il quale il tasso soggettivo

di interesse eguaglia il saggio marginale di sostituzione intertemporale.

39. All’interno della scatola di Edgeworth, la curva dei contratti è il luogo geometrico

dei miglioramenti paretiani.

40. La quantità ottima di bene pubblico è quella in corrispondenza della quale il costo

marginale è eguale alla somma dei benefici marginali degli individui.

41. Il secondo teorema fondamentale dell’economia del benessere stabilisce che esiste

sempre un vettore di prezzi tale che ciascuna allocazione Pareto-efficiente è un

equilibrio di mercato concorrenziale, una volta assegnate le opportune dotazioni

iniziali.

42. L’IVA è un’imposta generale sulle vendite al consumo.

43. La progressività dell’imposta è condizione necessaria e sufficiente perché il prelievo

riduca la disuguaglianza, quale che sia la distribuzione dei redditi lordi.

44. La tassazione del reddito entrata equivale alla tassazione del consumo potenziale.

45. Con il principio della fonte i redditi sono tassati dal paese esportatore.

46. L’escludibilità di un bene è condizione necessaria perché possa applicarsi il principio

della controprestazione.

47. Il teorema dell’elettore mediano dice che, dato uno spazio politico unidimensionale e

un profilo di preferenze unimodali, la politica vincente con la regola della

maggioranza è la politica mediana.

48. Data una distribuzione dei redditi X e due funzioni d’imposta t1 e t2; l’imposta t1

eserciterà un maggiore effetto redistributivo se e solo se, in corrispondenza di ogni

livello di reddito, l’imposta t1 risulta più progressiva dell’imposta t2 in base

all’elasticità del reddito netto.

49. Con un’imposta progressiva per scaglioni, nell’ambito di ciascuno scaglione

l’aliquota marginale è costante.

50. Un’imposta è progressiva se l’elasticità del gettito è superiore a zero.

7