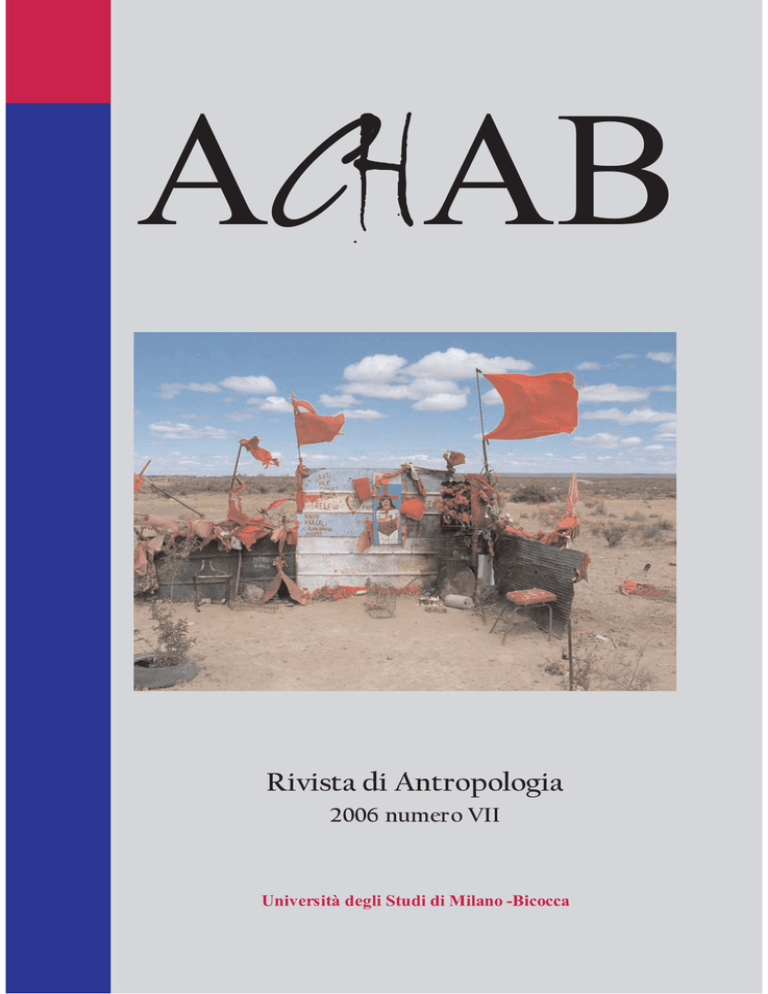

ACHAB

Rivista di Antropologia

2006 numero VII

Università degli Studi di Milano -Bicocca

AChAB - Rivista di Antropologia

Numero VII - febbraio 2006

Direttore Responsabile

Matteo Scanni

Direzione editoriale

Lorenzo D'Angelo, Antonio De Lauri, Michele Parodi

Redazione

Paolo Borghi, Lorenzo D'Angelo, Antonio De Lauri, Michele Parodi, Fabio Vicini

Progetto Grafico

Lorenzo D'Angelo

Referente del sito

Antonio De Lauri

Tiratura: 500 copie

Pubblicazione realizzata con il finanziamento del Bando "1000 lire", Università degli Studi di Milano

Bicocca

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 697 - 27 settembre 2005

Non siamo riusciti a rintracciare i titolari del dominio di alcune immagini qui pubblicate. Gli autori sono

invitati a contattarci.

* Immagine in copertina di Paolo Borghi: altare commemorativo in onore di Gauchito Antonio Gil,

santo popolare (Trelew, Patagonia Argentina, dicembre 2005).

Se volete collaborare con la rivista inviando vostri articoli o contattare gli autori,

scrivete a: [email protected]

In questo numero...

3

Intervista a Michael Herzfeld

a cura della Redazione

9

Transazioni della politica e declinazioni di "nazione"

Mafia siciliana e yakusa giapponese tra società tradizionale e stato moderno

di Rossana Di Silvio

21

Sarajevo e il passato che non passa

La memoria, il paesaggio e l'identità come fermo-immagine

di Claudio Todisco

29

Identità mobili tra emigrazione, immigrazione, accoglienza

di Paolo Benini

36

I fenomeni migratori

Metodo e prospettiva critica di Abdelmalek Sayad

di Paolo Borghi

Dossier Università e Sapere

42

Premessa

43

Un seminario… è come un vocabolario fatto di parole senza definizioni

di Paola Di Cori

47

Che cos'è un seminario?

di Michel de Certeau

51

“Un’utopia?”

di Franca Balsamo

53

Facoltà in conflitto

di Matteo Bonazzi

55

Riflessioni sulle riforme universitarie (1989-2005)

di Stefano Boni

1

56

"Il risveglio delle metafore"

di Davide Borrelli

57

Il seminario: spazio di confine tra il "centro" di produzione del sapere e l' "erranza"

intellettuale

di Barbara Caputo

59

Quei discorsi 'inconcludenti'

di Elena Gagliasso Luoni

61

A proposito di giocatori

di Alberto Giasanti

62

L'Università, l'istituzione e i suoi margini

di Michele Parodi

64

Costruire insieme la conoscenza per formarsi

di Clotilde Pontecorvo

66

Transiti e Contraddizioni

Riprendere il seminario di Michel de Certeau perché l'università non si metta in sosta

di Chiara Rabbiosi

68

Totò, il Jazz e la Scienza: un Metalogo

di Francesco Ronzon

Altrevoci

71

Bomalang-ombe, Tanzania

di Edoardo Occa

2

Intervista a Michael Herzfeld

*

I - Vorremmo iniziare con una nota biografica e chiederle

quindi come si è sviluppato il suo percorso di antropologo.

H - Ogni persona ha qualcosa nel suo passato che la spinge a porsi

determinate domande. Io, ad esempio, essendo nato e cresciuto in

Inghilterra, ma non sentendomi mai veramente inglese, perché di

origine straniera, sono sempre stato molto interessato alle

situazioni che si sviluppavano a scuola tra amici, molti dei quali

figli di profughi come me o studenti stranieri. Molti ragazzi si

consideravano inglesi senza sentirsi obbligati a rifletterci e questa

cosa, che per loro sembrava naturale, mi spingeva a riflettere e a

pormi certe domande. Fin da giovane ero molto interessato a

questo tipo di questioni e, inoltre, il fatto di aver viaggiato molto

insieme ai miei genitori ha suscitato in me l'interesse rispetto alle

differenze culturali, insegnandomi ad apprezzare le piccole cose

come, per esempio, essere aperti a nuovi tipi di cucina. Per cui

penso che fossi in qualche maniera già orientato all'antropologia

molti anni prima di diventare un antropologo.

Ho incominciato al liceo con gli studi classici di cultura greca

antica e latina, ma un viaggio in Grecia mi ha convinto di essere

ben più interessato alla cultura dei greci contemporanei. Ho

imparato il greco moderno da solo (come del resto avevo già fatto

con l'italiano un paio d'anni prima), e questo fatto mi è servito da

base forte quando, deluso dall'archeologia come si insegnava

all'epoca, ho incominciato a rivolgermi da solo allo studio della

cultura greca moderna. Un primo salto a Creta nel 1967 per

registrare con due coetanei delle canzoni rurali è stato forse il

definitivo punto di svolta che mi ha portato verso l'antropologia

sociale, la quale già faceva parte dei miei studi di primo anno

all'università di Cambridge. Così, l'anno dopo la laurea, ho

iniziato a studiare il folklore greco all'Università di Atene. Questo

argomento, legatissimo alle esigenze politiche del nazionalismo

greco (sviluppato al diapason sotto i colonelli), mi è servito anche

per un Master all'Università di Birmingham, dove ho studiato con

la professoressa Margaret B. Alexiou. In seguito, questo percorso

un po' complesso mi ha portato ad Oxford, dove, dopo un primo

anno e mezzo passato sotto la tutela dei professori Ravindra K.

Jain (indiano d'origine ed un'eccellente insegnante), e il famoso

sinologo Maurice Freedman, ho finalmente cominciato a lavorare

presso il "decano" degli specialisti della Grecia moderna J. K.

Campbell. Quest'ultimo, che per me è stato il punto d'attrazione

principale ad Oxford e che a mio parere è lo studioso che ha

creato il modello ideale per trasferire lo sguardo etnografico di

Evans-Pritchard dall'Africa ad una società emarginata in Europa,

è stato uno delle presenze più importanti nella mia vita. Se da un

lato, la sua prospettiva mi è servita da modello in tanti aspetti del

mio percorso intellettuale, egli è anche sempre stato aperto alle

modifiche che proposi, modifiche a volte inevitabili nello

sviluppo della forma e del contenuto degli scritti etnografici. È

stato un vero amico: tollerante, critico, generoso.

I - Il metodo comparativo è un elemento centrale dei suoi lavori

etnografici, vorrebbe approfondire questo aspetto?

H - Per molti anni sono stato dell'opinione che difficilmente un

antropologo potesse fare ricerca in diversi paesi, in primo luogo

per la difficoltà di poter padroneggiare due, tre, o più lingue

differenti. Ma non solo, vi è inoltre la difficoltà di tenere in

considerazione una bibliografia sempre più ampia e di acquisire

quel tipo di intimità con la gente, che per me è il presupposto di

un etnografia degna di questo nome. Questa combinazione di

fattori permette, in un certo senso, di evitare un pericolo

abbastanza comune, quello della superficialità. Ma alle volte,

impedisce all'antropologo di aprirsi a nuove esperienze e dunque

lo costringe ad evitare l'esperienza diretta della comparazione

vissuta. Quello che ho scoperto negli ultimi anni è che il rischio

di superficialità non è superiore a quello della chiusura

intellettuale, per cui ho iniziato ad espormi a nuove esperienze di

terreno e, per buona fortuna, sono riuscito a trovare certi punti

interessanti di comparazione in questo senso. Il percorso

comunque non è mai stato ovvio o facile, e, infatti, credo che un

antropologo debba essere sempre aperto all'imprevedibilità del

proprio mestiere, che è davvero una delle sue caratteristiche più

eclatanti. La mia esperienza personale fornisce un esempio

chiaro. Uno dei motivi per cui sono diventato antropologo era il

mio interesse per la Grecia e per molti anni ho pensato di

continuare a lavorare esclusivamente su quel campo, affrontando

diverse questioni. Tuttavia, essendomi formato in una scuola

molto comparativa, quella di Oxford, avevo avuto la possibilità di

leggere molte etnografie di altre culture (ho studiato ad esempio

l'etnografia indiana con Jain), e, ad un certo punto, ho voluto

provare a cambiare terreno di ricerca, sempre in una prospettiva

comparativa. In qualche maniera, il salto più facile era quello di

venire in Italia, innanzitutto perché conoscevo già la lingua

italiana, ed inoltre, perché così sarei stato in grado di paragonare

due grandi paesi dell'antica Europa (e specificamente quelli che si

vantavano di essere i paesi di cultura detta "classica"). Ero già

interessato agli effetti dell'ideologia neoclassica in Grecia, grazie

a quell'esperienza all'Università di Atene che ho appena

menzionata, e volevo studiare come era vissuto, in Italia, il

legame con il passato classico per osservare quali erano gli effetti

sulla vita quotidiana e comparare tali aspetti alla realtà greca. Ho

scoperto, non direi inaspettatamente, che tali effetti erano in realtà

molto diversi nei due paesi, in parte, perché il nazionalismo in

*L’intervista, a cura della redazione, è stata condotta in italiano nel luglio 2005. Il dialogo col prof. Herzfeld è continuato anche nei mesi seguenti

3

Grecia e in Italia ha sempre giocato un ruolo diverso. La Grecia è

un paese molto unito dove, per esempio, l'idea che si possa parlare

un dialetto nella capitale appare come una cosa strana, mentre a

Roma si parla "romanesco", che rimanda ad un senso di identità

locale, regionale che a volte sembra più forte di quello nazionale.

Quindi, ero interessato a rintracciare l'origine e gli effetti sociali

di questa differenza tra le due popolazioni e questo rappresentava

per me il primo "salto". Essendo stato addestrato ad un

comparativismo molto strutturale, per cui cercavo sempre gli

aspetti formali che consentivano di paragonare un gruppo ristretto

di casi (come ad esempio tre paesi rurali greci dove le "regole"

dell'eredità

seguivano principi strutturalmente comuni),

cominciavo a vedere che il metodo comparativo poteva divenire

anche uno strumento per riflettere sul nostro coinvolgimento

come rappresentanti di una certa cultura, o di un gruppo di

culture, nell'ambito di quella studiata, per poi analizzare le

reazioni culturali provocate da tale coinvolgimento diretto.

Quando ero studente non si parlava ancora di riflessività come si

fa ora, il comparativismo era da considerarsi, più o meno, un

modello scientifico in senso stretto. In passato molti ritenevano

che il comparativismo fosse assolutamente e per definizione

incompatibile con la riflessività. Il comparativismo era il prodotto

della scuola strutturale-funzionalista, mentre la riflessività

rimandava alle elaborazioni teoriche post-moderne; io le ho

sempre considerate due facce della stessa medaglia. Quando

paragoniamo una cultura ad un'altra dobbiamo considerare che in

tale comparazione entrano in gioco anche certi presupposti che

risalgono alla nostra formazione culturale; c'è sempre, in maniera

più o meno esplicita, una base di comparazione che risale alla

propria esperienza. Fare etnografia in Italia era quindi anche un

modo per utilizzare il metodo comparativo secondo una

prospettiva diversa, in un certo senso più aperta. Devo dire che

all'inizio avevo abbastanza paura di lavorare in Italia. Come ho

già detto, conoscevo già la lingua italiana, ma fino a quel

momento l'avevo sempre associata ad esperienze personali quali

l'amicizia, il turismo, e l'opera (sono un verdiano pazzo!), ma non

al lavoro sul campo, che fino ad allora avevo sempre associato

alla Grecia. Una volta giunto alla conclusione che lavorare su più

campi fosse non solo possibile ma molto stimolante, divenne

realizzabile anche l'idea di andare ancora più "lontano", sia

geograficamente che culturalmente. Nel 1997 mi trovavo ad un

convegno ad Hong Kong e decisi di visitare un vecchio amico in

Thailandia, anche lui un professore, un politologo. Una volta là,

ho cominciato a parlare con vari colleghi ed ho iniziato ad

elaborare l'idea di poter fare ricerca anche in quel paese. Sapevo

che nella mia università vi era un corso di lingua thailandese e al

mio ritorno negli U.S.A. iniziai a studiarla. L'esperienza

thailandese è stata un'avventura intellettuale e personale molto

interessante e preziosa.

tipo di comparazione in un certo senso "convenzionale",

confrontando, per esempio, differenze tra sistemi di parentela,

trasmissioni di nomi e trasmissioni di beni tra vari paesi rurali in

Grecia, come ho già accennato. In un secondo momento,

spostando l'attenzione su questioni di ideologia, e sull'identità

greca, mi sono reso conto delle implicazioni legate all'influenza

occidentale ed ho cominciato a cercare di comprendere gli effetti

di quel rapporto ineguale tra la Grecia e i suoi cosiddetti

"protettori occidentali". Ho anche comparato la prospettiva di un

antropologo rispetto a quella di uno scrittore di romanzi come il

cretese Andreas Nenedakis, - figlio di un commerciante i cui

parenti erano pastori di un paese di montagna; lui era cresciuto a

Rethemnos, dove ho fatto delle ricerche etnografiche estese, e poi

vissuto in altre città che conobbi anch'io - di cui ho pubblicato una

"biografia etnografica" nel 1997, proprio per mettere in

discussione comparativa il rapporto tra i due tipi di scrittura.

Queste prime mosse mi hanno portato ad essere forse più

sensibile ai problemi di una Thailandia che mentre si vanta di

essere sempre stata indipendente e di non essere mai stata

colonizzata, nella realtà storica ha sempre subito il controllo dei

vari poteri occidentali sia a livello culturale che a livello

economico e politico. Infatti la Thailandia non è mai stata invasa

militarmente, ma ha dovuto, per esempio, cedere molti territori ai

britannici e ai francesi. L'aspetto che forse mi interessava di più

era il fatto che, come anche in Grecia, l'esigenza di dover creare

un senso di identità nazionale avesse seguito linee molto precise;

l'idea di stato nazionale ha un passato ben preciso, una

storiografia nota. Penso che sia la Grecia che la Thailandia siano

esempi di paesi costretti ad accettare un determinato modello di

stato nazionale, che ho chiamato "crypto-coloniale".

Naturalmente, come antropologo, sono sempre stato interessato a

vedere quali fossero gli effetti di questa situazione nella vita

quotidiana. Lasciamo ai politologi ed agli storici gli aspetti

formali e strutturali di questo tipo di dipendenza; noi analizziamo

gli effetti sulla vita quotidiana per poi vedere come potrebbero

avere nuove conseguenze, di seguito, sul percorso della cultura e

della politica nazionale.

I - L'attenzione verso i piccoli gesti, le parole, le

microinterazioni della quotidianità, che riteniamo uno degli

aspetti più interessanti del suo lavoro, può comportare il rischio

di perdersi nella frammentarietà delle realtà sociali. Qual è la

sua opinione in merito?

H - Mah, senta, penso che gli altri scienziati sociali (politologi,

sociologi, ecc.) facciano sondaggi e indagini a livello molto

generale. Questi ci forniscono anche dati e modelli che possiamo

confrontare con i nostri, ma il grande vantaggio dell'antropologia

è la sua capacità di entrare nell'intimità della vita quotidiana. E

non vi si entra se non si riesce prima a dominare la lingua e a

capire le piccole sfumature che sono i segni di un'appartenenza

parzialmente realizzata anche dall'antropologo. Detto ciò, sono

consapevole dell'insofferenza di molti nel leggere i nostri libri,

perché spesso ritenuti troppo dettagliati; non hanno la pazienza di

applicarsi ad una lettura attenta di questi dettagli. Anche questo

I - Esiste, a suo avviso, un limite alla comparazione?

H - Penso che la comparazione risalga sempre ad interessi

preesistenti. Io per esempio ero interessato alla Grecia per diverse

ragioni ed ho cominciato a fare ricerca. Inizialmente facevo un

4

fatto può servire da punto di provocazione, per chiedere perché la

gente accetti di essere talmente conforme e passiva. Le nostre

indagini potrebbero aiutare a rompere quest'egemonia della

cosiddetta "semplicità", che, al fondo, è tutt'altro che semplice

poiché rinchiude l'immaginazione pubblica in forme determinate

e determinanti. Io personalmente preferisco i dettagli di vita

quotidiana a quei listini di cifre infinite e non penso che siano

meno "scientifici". Per la maggior parte le nostre testimonianze

non sono statistiche, non sono sondaggi di grandi proporzioni. La

loro profondità risale al fatto che conosciamo la gente in tutti i

piccoli gesti, come dice lei giustamente. Per cui, secondo me,

un'etnografia priva di questo tipo di informazioni non vale la pena

di essere letta, perché il lettore non ha altri appigli per poter

cogliere il senso di appartenenza degli individui alla comunità. Il

lettore ha bisogno di essere rassicurato che l'antropologo sappia

certe cose. Questi dettagli sono l'unica garanzia che l'antropologo

può dargli, ma a prescindere dall'importanza di convincere il

lettore, c'è anche un aspetto scientifico da considerare. Io, come

ben sa, ho parlato molto spesso di quella che definisco "intimità

culturale"; quando cominciamo ad indagare su una cultura diversa

dalla nostra c'è sempre qualcuno che non vuole che entriamo nei

"luoghi segreti" di quella cultura, o che ci accetta solo se siamo in

grado di dimostrare una certa competenza culturale. E quella

competenza, secondo me, risiede esattamente nei dettagli.

società. E non è che il ritratto ufficiale è meno reale di quello

scoperto dall'antropologo. E le dico un altra cosa. Sono due realtà

che entrano sempre in tensione tra di loro e il compito

dell'antropologo è di dimostrare il ruolo della rappresentazione

ufficiale nella vita quotidiana e in quale maniera e per quali

motivi viene contrastata, respinta oppure sostituita da

un'immagine radicalmente diversa a questo livello vissuto.

I - In "Intimità culturale" lei usa il concetto di disemia1…

H - Per certi versi ho preferito mettere da parte il concetto di

disemia. A me non piacciono i modelli formali. In Grecia il

modello della disemia era utile perché la presenza di dualità

formali era riconosciuta dai greci stessi e io volevo solo ribadire

il fatto che questa coesistenza di due sistemi simbolici di

appartenenza non era solo linguistica, ma faceva parte di un

sistema molto più totalizzante, che si rivelava in diversi ambiti di

quella stessa cultura.

I - Oltre all'aspetto dell'ideologia dominante e dell'intimità

culturale, l'etnografo dovrebbe secondo lei indagare anche la

dimensione individuale?

H - Guardi, non sono uno psicologo e non sono intenzionato a

diventarlo. Rispetto questo ambito scientifico, ma ciò che

realmente mi interessa è vedere come la cultura si fa e si rifà

tramite la vita quotidiana e non penso che un antropologo sia in

grado di entrare nel pensiero individuale. Ovviamente, il

comportamento degli individui non è assolutamente coerente ed è

interessante vedere in che misura una persona può porsi in certe

condizioni della sua cultura. Per questo motivo, mentre respingo

i modelli deterministici - non sono interessato per esempio a

dimostrare che una certa società segue rigorosamente un sistema

di parentela nella quale non ci sono mai eccezioni, perché non

penso che oggi ci siano molte società di questo genere (non sono

nemmeno convinto che ce ne fossero nel passato, ma questa è

ovviamente una questione empirica alla quale ogni risposta

dovrebbe essere sempre provvisoria, visto che le testimonianze

storiche non sono sempre molto ampie) - penso che comunque,

entrare nel pensiero di una persona è forse un'ambizione troppo

grande per noi. Io, per esempio, ho scritto su soggetti individuali,

penso sopratutto alla biografia etnografica che ho scritto sullo

scrittore cretese già menzionato. In quel lavoro però non parlo

della sua "mentalità", infatti, come tanti altri antropologi, io

respingo l'uso di questa parola: "mentalità". Perché penso che non

serva. E invece penso che quello che l'antropologo può e deve fare

sia di indagare sul modo in cui i modelli individuali vengono

descritti nella società. Non cerco di entrare nella mente di una

persona, che inoltre potrebbe anche essere una persona non troppo

rappresentativa della sua società, ma sono interessato a vedere la

reazione degli altri al suo comportamento, che mi consente di

comprendere anche il livello di tolleranza nei confronti delle

eccezioni. In questo senso, ad esempio, le risposte critiche al

lavoro di uno scrittore ci danno la possibilità di parlare non solo

di rappresentazioni collettive nel senso durkheimiano ma anche

delle variazioni tramite le quali si svolgono le trasformazioni

I - Secondo lei il lavoro dell'etnografo può contribuire alla

costruzione di una storia comune?

H - Penso di si. Perché secondo me, l'etnografia è sempre il frutto

di un negoziato tra l'etnografo e il popolo che studia e quindi fa

parte di una conversazione continua. Devo dire che non sosterrei

mai che un mio libro etnografico possa essere la "parola finale" su

una società. È in qualche maniera una fotografia di quella società

che deve rendere molto chiari i presupposti che mi hanno portato

a concepirla in una certa maniera, per esempio i miei interessi

precedenti, le circostanze del mio arrivo nel paese o nella zona, i

miei atteggiamenti politici, ecc. Un antropologo non è mai neutro

e secondo me pretendere una neutralità inesistente sarebbe

tutt'altro che scientifico. E qui il problema è che molti osservatori

di altre scienze sociali ci rimproverano per il fatto che, in

generale, non facciamo ricerche statisticamente molto raffinate.

Ci sono ovviamente eccezioni. Quello che comunque noi

tentiamo di contrapporre al peso delle prove statistiche è questa

intimità realizzata tramite un lunghissimo soggiorno e tramite

contatti molto intimi con la gente che studiamo. Secondo me, è

possibile fare etnografia in un periodo breve. Non sono

assolutamente convinto che un antropologo abbia bisogno sempre

di fare quell'anno rituale che in qualche maniera è diventato

tradizionale. Però oggi è un po' di moda, anche in altre scienze,

dichiarare che uno studioso sta facendo etnografia, ma quando

vediamo il loro lavoro scopriamo che molto spesso è svolto in

maniera molto superficiale. Per me il criterio più importante della

qualità di uno studio etnografico o del tempo percorso per

completare l'indagine è proprio questa capacità di testimoniare un

intimità che porta il lettore oltre il ritratto convenzionale di quella

5

culturali e per reazione alle quali si può individuare ugualmente le

tendenze conservatrici.

Ma questo non è diverso,

sostanzialmente, dal metodo per cui osserviamo, in un piccolo

paese rurale, il comportamento individuale e le reazioni che

provoca per poi arrivare allo stesso senso flessibile della cultura

locale. L'importante, secondo me, non è di mantenere l'enfasi

tradizionale dell'antropologia sui posti isolati ed esotici. Al

contrario, per certi versi, quell'approccio non serve più, perché

staccato da gran parte della realtà del mondo in cui viviamo.

Dobbiamo piuttosto provare a trasferire tutto quello che consente

metodologicamente all'antropologo di entrare nella vita intima dei

nuovi contesti di vita sociale, perché, altrimenti, finiamo per

lasciare tutto il campo ad un livello di generalizzazione che non

svela nulla dell'esperienza vissuta.

E loro secondo me erano molto felici di questa risposta perché

avevo dimostrato di non essere un ipocrita, uno che prometteva

senza poter capire ciò che diceva. E, in breve tempo, sono arrivato

al punto di volerli aiutare. Oggi, ad esempio, ho spedito una

lettera alle autorità di Bangkok perché c'è una nuova minaccia da

parte delle autorità e mi sento obbligato a dare una risposta, una

risposta che vuole aiutare tutte e due le parti a risolvere il

problema3. Penso che sia anche nell'interesse delle autorità

lasciare questa comunità sul posto. Io, per carità, non voglio

prendere una posizione ostile nei confronti delle autorità, al

contrario. Penso, comunque, che un osservatore straniero possa

offrire una prospettiva che, magari, aiuta a capire meglio qual è il

problema. Secondo me è nell'interesse dello Stato e del Comune

lasciare la gente sul posto, perché questa comunità, che si è molto

compattata durante gli ultimi anni in cui ha lottato per il diritto a

rimanere, ha anche un senso molto forte di obbligo civile, per

esempio, nei confronti del problema della droga che, come lei sa,

in Thailandia è molto serio. Infatti, all'interno della comunità il

problema è stato più o meno risolto. Nel caso che vengano

allontanati, il Comune dovrà affrontare un problema molto serio,

visto che il posto si trova tra le vecchie mura della città e un

canale, un luogo ideale per gli spacciatori. Secondo me,

dovrebbero invece sfruttare la volontà degli abitanti di proteggere

la loro comunità per proteggere anche gli interessi del Comune.

Queste cose, per varie ragioni, sono molto complesse. Io vorrei

sentire anche le ragioni delle autorità. Ovviamente, da cittadino

straniero, non ho il diritto di prendere alcuna iniziativa personale

oltre un certo livello. Penso comunque di poter offrire una

prospettiva aperta e costruttiva per quanto riguarda il rapporto tra

questa comunità e le istituzioni. Secondo certi burocrati, il cui

atteggiamento risale a considerazioni sia ideologiche che

personali, non si tratta di una vera comunità nel senso tradizionale

del termine, sia perché non è nata intorno ad una sola professione,

come accade in certi luoghi in Thailandia, sia perché la gente,

negli ultimi quarant'anni, per lo più, è venuta da varie parti del

paese. Quindi, per certi elementi all'interno del comune, questa

gente non costituisce una comunità vera. Io, invece, provo a far

capire che è una comunità nel senso antropologico e, cioè, che c'è

la volontà di un'esistenza comune; c'è l'esperienza di una lotta

condivisa per il diritto per la casa; c'è anche un desiderio di

rappresentare, nel loro essere uniti, tutta la loro diversità diversità che, infatti, è molto caratteristica della Thailandia come

paese. Ci sono per esempio due case di musulmani in questa

comunità, ci sono persone di origine cinese, ci sono persone le cui

origini risalgono al Nord-Est del paese. Questo lo dico non per

contrastare l'idea che sia una vera comunità, ma al contrario, per

dire che loro hanno costruito un senso comune e un luogo comune

dove abitano, che amano e che vogliono proteggere. Questo

potrebbe essere veramente un punto forte anche nell'interesse

della città. Per cui spero che ci ascolteranno. Non so, non so dire

in questo momento4. Ecco un esempio del tipo di impegno di cui

mi stava chiedendo, delle ragioni e del perché uno fa delle scelte.

Per me la scelta non era la violenza, non era un modo di

manifestare contrario a tutto quello che è legale. Io rispetto le

I - L'antropologo si trova spesso a dover prendere posizioni che

lo costringono ad uscire dalla torre d'avorio nella quale,

secondo alcuni, ha la tentazione di rifugiarsi. Quale è secondo

lei il confine tra ricerca e impegno politico? In che misura

l'advocacy è compatibile con l'antropologia?

H - La ringrazio per la domanda perché mi offre l'occasione di

dichiarare quanto più chiaramente possibile che, per me,

l'antropologia è sempre un impegno politico. Politico non nel

senso di "partitico" ma nel senso di un impegno ad analizzare in

modo critico quello che chiamiamo il "potere". E, visto che

l'antropologo, così come le persone che studia, ha una propria

storia, un proprio percorso che, nel tempo, lo ha portato, in un

certo momento storico, ad incontrare uno specifico problema,

sarebbe secondo me un'ipocrisia non riconoscere il desiderio di

prendere una posizione chiara. Ora, ci saranno anche delle

situazioni in cui non sappiamo come reagire o in cui abbiamo dei

dubbi. Ci sono anche situazioni, però, in cui sentiamo il bisogno

di riconoscere l'importanza della reciprocità. Noi dobbiamo tutto

ai nostri informatori, i quali, se vuole, sono più amici che

informatori. Io ho tanti amici nei posti in cui ho fatto ricerca. Per

cui, quando uno di loro si trova nei guai ritengo che il mio

compito sia anche di aiutarlo quanto più possibile. Secondo me

ognuno deve fare le proprie scelte. Le posso fare un esempio.

Quando ho cominciato a lavorare a Bangkok sulla comunità di cui

ho parlato all'Università di Milano-Bicocca2 , onestamente, non

ero intenzionato a farmi coinvolgere concretamente nei loro

problemi. Ad un certo punto, però, durante un primo incontro, una

signora mi chiese se potevo aiutare la sua comunità. E io ho

risposto quanto più onestamente possibile: "Non voglio darvi una

risposta adesso perché è la prima giornata. In generale, sono

convinto che la gente abbia il diritto di rimanere nelle proprie

case. Sono contrario agli sfratti se non esistono motivi

assolutamente convincenti che li impongono. Pur non essendo un

politico non voglio promettervi un impegno che in questo

momento non so se sarò in grado di mantenere. Però se voi mi

aiutate a raccogliere i dati di cui ho bisogno, per capire meglio il

caso, e se trovo che sono d'accordo con voi, poi vi aiuto molto

volentieri. Tenuto conto delle mie possibilità limitate, in relazione

anche al fatto che sono un cittadino straniero".

6

leggi di un paese, però, allo stesso tempo, il rispetto non vuol dire

accettare tutto quello che ti dicono persone il cui impegno è,

precisamente, quello di proteggere tutto ciò che si trova all'interno

dello stato nazionale e che deve essere sempre nascosto agli occhi

degli stranieri, tutto ciò che costituisce l'intimità culturale nel

senso che ho già accennato. Anzi, quando mi trovo nelle comunità

o nei diversi paesi dove ho fatto delle ricerche, se non sono

d'accordo, il rispetto reciproco implica che io lo dica. E questo si

trasferisce anche nel livello dell'azione politica. Se non sono

d'accordo con la politica del Comune, sapendo pure che l'attuale

governatore di Bangkok è una persona molto in gamba e molto

simpatica, preferisco esprimere il mio parere nella speranza che,

magari, possa essere utile anche per lui.

impegnato non dovrebbe fare l'antropologo. Perché è

un'ingerenza nella vita della gente che studiamo. Per lo più ci

tollerano e alle volte si divertono anche con noi, però se non

prendiamo sul serio l'aspetto politico, l'aspetto dell'impegno,

l'obbligo morale di una reciprocità il più completa possibile,

penso che il lavoro dell'antropologo sia solo tempo perso. E forse

anche una pratica invadente. Invece, uno che è impegnato, uno

che rispetta la gente che studia e usa le sue conoscenze per

riflettere sui problemi del mondo attuale, per tante cose va a

contribuire alla loro soluzione, senza che ciò ci inganni sul fatto

che una soluzione definitiva sia veramente attingibile.

L'antropologia è sempre stata in prima linea contro il razzismo,

contro l'intolleranza culturale e secondo me questo impegno

rimane centrale. Penso che il fatto di aver lavorato, in passato, per

lo più in Occidente, e di lavorare adesso in un paese orientale che

ha subito una grande influenza da quei paesi, mi da una

prospettiva dalla quale posso anche criticare quello che si chiama

"Occidente". E per me, anche questo è importante. Sono molto

grato ai colleghi italiani, agli studenti a cui ho insegnato in Italia,

perché c'è sempre stato uno scambio di idee per me ricchissimo

che mi ha consentito di ripensare anche tutto quello che davo per

epistemologicamente scontato. Quindi, in fin dei conti,

l'antropologo può riflettere antropologicamente anche

sull'antropologia stessa. Questi incontri non sono importanti nel

definire delle prospettive puramente didattiche, ma per riflettere

sulle motivazioni soggiacenti al nostro impegno. Se siamo seri nel

dire che l'antropologia è un impegno politico e morale dobbiamo

sempre cercare di sapere quali sono i motivi per cui siamo

impegnati, provare anche a convincere i nostri interlocutori, in

qualsiasi paese lavoriamo, ad entrare con noi in uno scambio del

genere. Io non vedo una differenza tra intellettuale e gente

comune in questo senso. E posso dire anche che ho imparato forse

più teoria dai pastori poco istruiti che ho studiato a Creta che da

certi professori famosi di antropologia. E non dico questo per

esprimere un qualche disprezzo verso i miei colleghi, al contrario,

penso che forse il compito più importante dell'antropologo sia di

riconoscere tutto quello che abbiamo in comune con gli altri esseri

umani. La capacità di analizzare, di ragionare e di riflettere:

queste capacità sono cose che condividiamo con i nostri

interlocutori. Per cui dobbiamo provare ad aiutarli quando ce lo

chiedono, solo quando ce lo chiedono, senza interferire ad ogni

costo con i loro progetti. Questo è importante.

I - L'antropologo non può essere quella figura di intellettuale

che scardina la rigida separazione tra "persone comuni" e

mondo accademico?

H - Penso di si. Noi siamo coinvolti nella vita delle società che

studiamo. Non le studiamo ad una grande distanza, però,

dobbiamo mantenere una distanza intellettuale. Certo non

abitiamo sempre in una "torre di avorio". Siamo lì, siamo

coinvolti. Poi, in antropologia, nel mondo anglosassone almeno,

c'è la tradizione di scrivere sempre in prima persona - cosa che

agli storici, per esempio, appare ancora oggi abbastanza strano.

Ma è un fatto che rivela chiaramente l'impegno personale di ogni

antropologo. D'altro canto, devo dire, c'è molta teoria anche in

antropologia, gran parte della quale si esprime in una

terminologia piuttosto difficile da capire. Il nostro compito è di

spiegare perché dovrebbero interessarsi all'antropologia. E questo

non è sempre facile. Il fatto che noi studiamo il senso comune di

ogni società vuol dire che noi studiamo le cose che loro danno per

scontate e la cui importanza non sembra quindi sempre ovvia. E

per questo motivo spesso è difficile spiegare ad un non

antropologo perché la nostra ricerca potrebbe avere un interesse al

di là della descrizione di tutto quello che è ovvio. Infatti, quello

che analizziamo è ciò che l'antropologa italiana Silvana Miceli

chiama "l'ovvietà". In un mio libro ho scritto che l'antropologia,

in qualche maniera, può definirsi come lo studio comparativo del

senso comune. Quindi il nostro vantaggio intellettuale è anche il

nostro svantaggio nel senso pratico della politica del significato.

I - In conclusione, vuole aggiungere qualcosa?

H - Senta, sono molto contento di avere avuto questa occasione,

di parlare su cose che per me sono assolutamente centrali. Per me

la cosa più importante è che l'antropologia è una passione, è un

impegno. Secondo me uno che non si sente appassionato e

I - Grazie professor Herzfeld.

H - Grazie a voi e buon lavoro...

7

Principali pubblicazioni di Michael Herzfeld:

Ours Once More: Folklore, Ideology, and the Making of Modern Greece, Austin: University of Texas Press, 1982.

The Poetics of Manhood: Contest and Identity in a Cretan Mountain Village, Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1985.

Anthropology Through the Looking-Glass: Critical Ethnography in the Margins of Europe, Cambridge: Cambridge University Press,

1987.

A Place in History: Monumental and Social Time in a Cretan Town, Princeton: Princeton University Press, 1991.

The Social Production of Indifference: Exploring the Symbolic Roots of Western Bureaucracy, Oxford: Berg,.1992.

(Paperback reprint, The University of Chicago Press, 1993).

Cultural Intimacy: Social Poetics in the Nation-State, New York: Routledge,.1997.

(trad it. Intimità culturale. Antropologia e nazionalismo, L'ancora del mediterraneo, Napoli, 2002.

Portrait of a Greek Imagination: An Ethnographic Biography of Andreas Nenedakis, Chicago: The University of Chicago Press,

1997.

Anthropology: Theoretical Practice in Culture and Society, Oxford: Blackwell; Paris: UNESCO, 2001.

The Body Impolitic: Artisans and Artifice in the Global Hierarchy of Value, Chicago: University of Chicago Press, 2004.

Pagina web

http://www.fas.harvard.edu/~anthro/social_pages_herzfeld.html

8

Transazioni della politica e declinazioni di "nazione"

Mafia siciliana e yakusa giapponese tra società tradizionale e stato moderno

di Rossana Di Silvio

"…Perché è necessario dire che non esiste né può esistere

una mafia individuale; la mafia traduce un istinto sociale,

è essa stessa organismo sociale. E la sua forza risiede tutta

qua: che non c'è il mafioso come individuo, ma il mafioso,

come dice il gergo, amico degli amici."

Pietro Mignosi (1895 - 1937), 1925

Di mafia si è scritto molto e detto ancor di più e questo fiume di

parole sembra, in alcune circostanze, aver oscurato

l'oggettivazione del fenomeno stesso.

L'immagine comune, sapientemente costruita nel tempo dal

discorso mediatico - ma non solo - di un organismo tentacolare,

una "Piovra", che avviluppa nelle sue spire malefiche il corpo

"sano" della comunità civile e dello Stato, ha spesso ottenuto, per

contro, l'effetto di confondere la visuale dell'oggetto, rendendolo

sempre più un'"entità" dai contorni imprecisi.

Tra i tanti aspetti trattati nella letteratura di settore, il binomio

mafia-politica è certamente quello che ricorre più di frequente,

ma anche qui i punti di vista sono talmente abbondanti e variegati

da rendere estremamente difficoltoso individuare una specificità.

Infatti l'intreccio tra mafia e politica si sovrappone e confonde

con l'analisi sociologica dell'ambiente di vita, con l'economia, lo

sviluppo e l'alta finanza, l'amministrazione giuridica e il governo

istituzionale delle aree e dei paesi interessati, e per ognuno di

questi settori è stato analizzato un presunto o documentato

"inquinamento mafioso", riproponendo nel complesso, forse con

un linguaggio più adatto ai tempi, la medesima immagine

pervasiva di una mafia onnipresente ma, proprio per questo,

sfuggente ed imprecisa.

Non è stato facile, dunque, all'interno di una vasta mole di

documentazioni e testi, identificare un "filo del discorso" che

permettesse una riflessione più marcatamente antropologica sulla

natura e sul significato della relazione tra mafia e politica.

In questa ricerca del "bandolo", e dovendo per necessità di spazio

e di finalità tralasciare moltissime argomentazioni sul tema, mi

sono concentrata, come punto di partenza della riflessione, sul

contenuto del testo di Jeremy Boissevan "Friends of friends"

(1973). Il testo, seguendo l'inclinazione etnografica degli anni

'70, maggiormente orientata verso contesti socio-politici

complessi quale quello delle società mediterranee, approfondisce

la logica del rapporto clientelare: una forma di relazione sociale e

politica che, in molti contesti, si presenta come alternativa alla

logica dello Stato razionale di Weber, una logica parallela e

spesso in competizione con lo stesso Stato.

In modo particolare ho trovato interessante, per la riflessione che

intendevo avviare, l'accento posto sulle transazioni tra coalizioni

che l'autore interpreta come risposta di base degli attori sociali

alle spinte dialettiche e processuali che iscrivono la società in un

continuo divenire.

Seguendo l'idea di cercare un riscontro alle sue riflessioni, che

potesse peraltro fornire un qualche abbozzo di risposta al quesito

sulla relazione tra mafia e politica, mi sono trovata a dover

quantomeno delimitare un preciso segmento storico, ma ho anche

ritenuto interessante tentare una sorta di valutazione comparativa

tra due realtà molto distanti geograficamente, storicamente e

culturalmente, come l'Italia, ed in particolare la Sicilia postrisorgimentale e il Giappone a cavallo tra l'Era Tokugawa e la

Restaurazione Meji.

La collocazione storica, dunque, è tra la fine dell'800 e il primo

'900 quando, in entrambi i Paesi, la prospettiva che si va

delineando è il processo di costruzione della nazione.

Tanto distanti per moltissimi aspetti, questi due Paesi sembrano

condividere, nel periodo preso in esame, molti degli elementi che

caratterizzano il percorso di trasformazione dei rispettivi assetti

sociali tradizionali, una trasformazione tanto profonda quanto

repentina.

A partire da un medesimo contesto economico di tipo rurale e da

un'organizzazione socio-politica di tipo "feudale", entrambi si

troveranno a fronteggiare le pressioni della modernità incarnate

dalle spinte egemoniche che provengono dall'esterno, i

piemontesi e gli americani. In entrambi i casi queste spinte

provocheranno cambiamenti sostanziali nei tradizionali assetti

sociali e di potere, ed ogni organizzazione sociale cercherà al suo

interno, nelle proprie risorse culturali, rituali e simboliche, il

modo per avviarsi a questa trasformazione senza essere del tutto

stravolta.

Una di queste strategie è rappresentata da quel particolare

"organismo sociale" chiamato mafia.

Nel suo libro "Friends of friends", Jeremy Boissevan sottolinea

9

come il comportamento sociale quotidiano non possa essere

spiegato esclusivamente in termini di rigido meccanismo dello

scambio reciproco di diritti e obbligazioni moralmente sanzionati,

come vorrebbe la teoria struttural-funzionalista ma che, viceversa,

gran parte delle interazioni sociali vanno viste come transazioni

dinamiche tra coalizioni temporanee. A tal proposito Boissevan

afferma: "Molte interazioni sono transazioni, che non sono la

stessa cosa degli scambi reciproci di diritti e doveri moralmente

sanzionati di cui scrive lo struttural-funzionalismo. Le relazioni

di ruolo appaiono in un continuo fluire, le aspettative di ogni

attore variano a seconda della situazione e delle altre relazioni

che ha in essere. (…) Gli individui in conflitto con altri non

vincono tanto perché sono nel "giusto", (…) ma perché hanno

accesso ad alleanze influenti che possono fare pressione sui rivali

e sui loro alleati. (…) certe persone sembrano ricavare un enorme

potere non dai loro ruoli formali ma grazie a una serie di contatti

accuratamente coltivati e costantemente modificati. (…) le

alleanze sono temporanee, non sono i gruppi "corporativi"

duraturi la chiave della struttura sociale (…). Piuttosto, queste

coalizioni temporanee sembrano giocare una parte

straordinariamente importante non solo nelle attività politiche ed

economiche, ma anche nel quadro delle relazioni sociali

quotidiane."

Possiamo riconoscere nelle azioni interattive degli attori sociali di

cui parla Boissevan un sistema di azione politica.

Secondo Smith (cit. da Balandier, 2000), che ha approfondito il

concetto del politico nelle società segmentarie, la vita politica è

un aspetto della vita sociale, non un semplice prodotto di strutture

specifiche, e l'azione sociale diventa azione politica quando cerca

di controllare o influenzare le decisioni collettive concernenti gli

affari pubblici. I contenuti di queste decisioni variano a seconda

dei contesti culturali e delle unità sociali di riferimento, ma i

processi di cui sono il risultato si situano comunque nel quadro

della competizione tra individui e tra gruppi, e dunque, tutte le

unità sociali coinvolte nella competizione hanno carattere

politico.

In tutte le società, sostiene Boissevan, vi è una competizione per

le risorse, le quali sono spesso sotto il controllo di poche persone

influenti e di potere che formano l'establishment locale. Gli altri

gruppi sociali, che non hanno accesso diretto alle risorse, sono

costretti ad assoggettarsi al/ai gruppi dominanti per ricavarne

benefici ed acquisire maggior potere sulla scena della

competizione, che si presenta comunque asimmetrica e non

paritaria. Infine, la maggioranza delle persone - i poveri, i malati,

spesso i giovani - è esclusa dalla transazione competitiva ma

rappresenta il bacino di reclutamento delle coalizioni tra loro in

conflitto.

In questo quadro, la diversità degli interessi perseguiti e di

utilizzo delle risorse rende l'insieme delle interazioni

estremamente fluido sia nel tempo che nello spazio.

Ciò che emerge in modo chiaro dalla ricerca etnografica di

Boissevan è come gli individui siano imprenditori sociali di sé

stessi attraverso un determinato modo di strutturare ed influenzare

le relazioni interpersonali, come le persone ovunque competano

l'uno con l'altro e cerchino alleanze che li possano aiutare a

raggiungere i propri obiettivi, come le persone siano ovunque

coinvolte in senso politico, attraverso un sistema di amici-degliamici che fa di ognuno il membro di una rete di relazioni

dinamiche che li collega - in modi diversi ma entro i significati

sociali, culturali ed ecologici di appartenenza - a gruppi,

coalizioni, classi ed istituzioni.

All'interno di questo discorso il potere appare come una

particolare categoria dei rapporti sociali.

Per Weber il potere è la possibilità data ad un attore, all'interno di

un certo rapporto sociale, di dirigerla secondo le proprie esigenze;

allo stesso modo, per Beattie (1985) rappresenta la possibilità di

costringere gli altri all'interno di un certo sistema di rapporti tra

individui e tra gruppi, mentre per Smith (cit. in Balandier, 2000)

il potere è la capacità di agire con efficacia sulle persone e sulle

cose, che si ottiene ricorrendo ad una gamma di mezzi, dalla

persuasione alla coercizione. In ogni caso l'esercizio del potere

implica necessariamente una legittimazione pubblica che si

fonderà su un sistema di valori condivisi.

Il potere, ci dice Balandier (2000), è riconosciuto in tutte le

società umane, anche le più semplici e tra i suoi attributi

fondamentali vi è quello di essere sempre al servizio di una

struttura sociale che non potrebbe mantenersi con il solo

intervento della "consuetudine" o della legge. Il potere va dunque

visto come un "meccanismo di difesa" della struttura sociale dalle

sue stesse debolezze, dal momento che esso promuove la

conservazione dello status quo e, se necessario, gestisce quegli

adattamenti che non sono in aperta contraddizione con i principi

fondamentali della struttura stessa.

In particolare il potere politico appare come un prodotto della

competizione, più o meno evidente, tra gruppi, in cui ciascuno

mira ad orientare le decisioni collettive in ragione dei propri

interessi personali, tuttavia è anche un mezzo per contenere la

competizione in modo tale che non assuma proporzioni distruttive

per la struttura sociale.

Dunque, secondo Balandier (2000), il potere politico è "inerente"

ad ogni società, ed "(…) è il risultato della necessità, per ogni

società, di lottare contro l'entropia che la minaccia di disordine".

Per assolvere a questa necessità, ovvero la stabilità sociale, il

potere non sempre ricorre alla coercizione, anzi più di frequente

sono i rituali, le cerimonie, le procedure, ovvero un adeguato

sistema simbolico, a diventare strumento di un'azione politica e

che assicura un periodico od occasionale rinnovamento della

società.

Oltre alle necessità interne, continua Balandier, il potere appare

anche la risultante di una necessità esterna dovuta, in particolare,

al senso di minaccia proveniente dai rapporti con altre società

considerate estranee e ostili. Per fronteggiare questa minaccia,

non solo si tessono alleanze, ma si deve anche esaltare l'unità, la

coesione e i tratti distintivi della società stessa. Sotto questa

minaccia, che può essere reale o presunta, il potere si rafforza

ancor di più: per suo tramite e per tramite dei simboli ad esso

collegati, la società dispone di un mezzo per affermare la sua

coesione interna ed esprimere la sua "personalità".

10

Il potere si presenta dunque con un doppio sistema di relazioni,

l'uno orientato verso l'interno, l'altro verso l'esterno.

Infine, conclude Balandier, una condizione essenziale del suo

manifestarsi è che comunque il potere implica sempre e

comunque una dissimmetria nei rapporti sociali: esso si rafforza

con l'accentuarsi delle disuguaglianze, la cui presenza è

condizione del suo manifestarsi e del loro mantenimento.

seconda metà dell'800, in una Sicilia post-risorgimentale. E' un

termine, oggi come ieri, polisemico, di cui - come dice Giovanni

Falcone (1990) - si è persino abusato in termini descrittivi

nell'indicare contesti, fenomeni, intenzioni del tutto disomogenei

per latitudine e campi d'azione.

In Sicilia, soprattutto negli anni '50-'60 del novecento, il termine

è stato abbondantemente utilizzato, spesso in riferimento a

personaggi particolari, concorrenti o avversari politici, oppure

riferito ad esponenti diversi dell'autorità pubblica. Ma già a partire

da fine '800, ogni operazione di rinnovamento o di semplice

opposizione condotta nell'isola fu veicolata dallo slogan della

lotta alla mafia, il quale divenne

presto una resistente metafora delle

competizioni

politiche

nella

regione, sia da parte del sistema di

governo che dell'opposizione, sino

ad indicare l'immagine di un

mezzogiorno

parassitario

e

corrotto. In definitiva "la lotta

politica ha piegato ai propri fini

uno strumento concettuale già di

per sé molto impreciso" (Lupo,

1996) e l'abuso della parola ha in un

certo qual modo ucciso i fatti: se

tutto è mafia, niente è mafia

(Falcone, 1990).

Quando in Sicilia si comincia a

parlare di mafiosi il termine è, se

possibile, ancora più impreciso, e nei documenti dell'epoca viene

solitamente attribuito sia all'area rurale che a quella urbana. La

mafia appare di fatto una realtà composita in cui s'incontrano

soggetti provenienti da varie classi sociali, dalle più infime alle

più alte, che opera in base a scelte razionali la cui direzione

strategica è nelle mani dei soggetti della classe dominante.

La mafia siciliana

Allievo di Boissevan, che ne curò il dottorato, Anton Block

presenta una ricerca etnografica (1986) in un piccolo villaggio

della Sicilia degli anni '60, i cui

risultati sono raggiunti attraverso

l'osservazione

partecipante

e

l'analisi qualitativa delle interazioni

e delle interpretazioni degli attori

sociali, nonché da diverse fonti

documentarie. L'autore prende le

mosse

dagli

importanti

cambiamenti nei rapporti di potere

tra i diversi gruppi sociali, osservati

nel corso del processo che ha

condotto alla formazione dello Stato

nazionale ed analizza il modello

dinamico processuale, ovvero i

modelli di trasformazione e di

sviluppo nel tempo della struttura

sociale del villaggio e della mafia

nel periodo compreso tra il 1860 e il 1960, a partire cioè dal

momento in cui la Sicilia venne ricompresa entro i confini

nazionali del neo Stato italiano.

Block si concentra in modo particolare sulle condizioni che

permisero ad alcuni individui collocati in specifiche posizioni

dell'organizzazione sociale, successivamente denominati mafiosi,

di inserirsi nei vuoti politici lasciati dallo Stato e dalle istituzioni

e nei vuoti economici createsi tra proprietari del latifondo e

contadini.

L'impostazione e i risultati della ricerca mettono in evidenza

come questa operazione di "imprenditoria sociale" avessero

consentito ai mafiosi di proporsi e comportarsi come una sorta di

mediatori del potere, come intermediari politici, sotto il cui

controllo erano posti tutti i canali di comunicazione del villaggio,

interni ma soprattutto con l'esterno, e come, attestandosi su questa

posizione, essi incrementassero il prestigio e il potere personali.

"Essi si trovano nei punti chiave o di giuntura delle relazioni che

collegano il sistema sociale con l'insieme più vasto. La loro

funzione essenziale è quella di (mettere in contatto) gli individui

che nell'ambito comunitario vogliono consolidare e migliorare le

loro opportunità (…)" (E. Wolf, 1956 cit. in Block, 1986). "…Essi

acquistano potere grazie alla straordinaria facilità con cui

accedono alle informazioni e a potenti personalità che stanno

all'esterno (…)" (C. Tilly, 1967).

Una questione di costume. Leopoldo Franchetti (1993) nella sua

notissima indagine datata 1876, evidenziava come nella

percezione del siciliano medio l'autorità pubblica fosse

inesistente, tanto da ritenere che bisognasse cercare al di fuori i

mezzi per difendere i propri diritti: "(…) poichè l'opinion

pubblica è informata a questo sistema sociale extra-legale, la

massa delle popolazioni ammette, riconosce e giustifica

l'esistenza di quelle forze che altrove sarebbero giudicate

illegittime (…)". Non solo, "(…) questi malfattori, pur sempre

pronti a servire altrui, lavorano per conto proprio (…)" e "(…)

l'organizzazione della violenza, diventata per tal modo più

democratica, è adesso accessibile a molti piccoli interessi (…)

quasi ad ogni ceto e ad ogni classe (…) e si può quasi dire di essa

che è addirittura un'istituzione sociale che, oltre ad essere

istrumento al servizio di forze esistenti ab antiquo, essa è

diventata, per le condizioni speciali portate dal nuovo ordine di

cose, una classe con industria ed interessi suoi propri, una forza

sociale a sé stante (…)". Franchetti parla esplicitamente di

"facinorosi della classe media", da considerarsi una "classe

Una questione di termini. La parola "mafia" compare nella

11

indipendente" che, a seguito dell'abolizione del sistema feudale e

della democratizzazione dell'uso della violenza si era venuta a

trovare nella nuova condizione di assurgere addirittura ad

"istituzione sociale".

fanno riferimento ad una società meridionale semi-feudale, tutta

agraria e latifondista, economicamente e socialmente immobile,

percorsa dal solo fremito di rinnovamento dato dal movimento dei

contadini, dove sembra logico pensare che la mafia valga ad

assicurare la subordinazione dei contadini alla classe dirigente.

Una questione socio-economica. Lo scenario che Block ci In realtà, a cavallo tra l'800 e il '900, i mafiosi più rappresentativi

prospetta nella sua ricerca è proprio quello di una evoluzione, una del modello tradizionale non sono solo ciechi strumenti del potere

transizione storica, sociale e di poteri, a partire dalla realtà del agrario, ma sono già organizzatori di cooperative, mediano i

latifondo feudale siciliano.

trasferimenti di terre dai grandi proprietari ai contadini: non

La terra, nell'economia agricola della Sicilia dell'epoca, era intesa appaiono guardiani, ma "becchini" del feudo. Allora, si domanda

come bene fondamentale, mezzo di produzione e di conseguenza Lupo come mai il contesto universalmente richiamato è quello del

principale risorsa politica e fonte di potere. Il prevalere del latifondo quando si può facilmente osservare, all'origine, la

capitalismo della rendita, ovvero la trasformazione in senso compatibilità tra mafia e frantumazione del possesso fondiario, tra

commerciale e di profitto delle originarie pretese feudali sul mafia e grado elevato di integrazione con i ricchi mercanti

reddito prodotto da contadini ed artigiani, scoraggiava gli nazionali ed internazionali nella Sicilia mineraria dello zolfo e

investimenti a lungo termine, ma le numerose riforme agrarie, nelle aree costiere del palermitano e del trapanese, settori di

avviate dai Borboni e proseguite fino agli anni '50 del novecento, grande dinamismo economico? Sembra, afferma Lupo, che gli

avevano lasciato il latifondo sostanzialmente inalterato (Santino, studiosi siano affascinati dall'esotismo dei contesti rurali e

2004). I proprietari, spesso residenti in città anche molto lontane, primitivi, dimenticando la capitale dell'isola e la sua campagna

reclutavano tra i contadini figure "che sapevano farsi rispettare", urbanizzata: la Conca d'Oro palermitana, vero centro di residenza

per amministrare le terre,

della mafia, quella leggendaria

proteggerle dai briganti, punire i

del primato criminale (Cutrera,

ladri e gli sfaccendati e riscuotere

1900).

i profitti. Questi arruolati

In questa area palermocentrica a

divennero così "imprenditori

cavallo tra città e campagna, ma

contadini": gestivano le tenute

anche nelle borgate e nei paesi

del padrone ma manipolavano

periferici, si riscontrerà infatti

anche persone, nella fattispecie i

una sconcertante continuità dei

contadini, e risorse alla ricerca

gruppi, dei luoghi, delle

del

profitto

personale,

esperienze

e

dei

settori

sottoponendo i riottosi con l'uso

d'intervento mafiosi (Lupo,

della violenza.

1996). Qui i gruppi mafiosi

Ancora Franchetti sottolineava la

daranno luogo ad un sistema di

sostanziale differenza tra mafia e

controllo del territorio che, a

L’entroterra palermitano

brigantaggio o delinquenza

partire dalla fitta rete delle

comune che, date le condizioni economiche e la confusione socio- guardanìe, arriveranno a filtrare i traffici leciti ed illeciti

politica dell'epoca, erano molto diffuse. La mafia, sosteneva, non dell'intera zona.

può che essere nelle mani di persone della classe media e La spiegazione del fenomeno fondata sull'arcaismo sociocomunque dotate di capacità non comuni, "(...) a quelle deve la economico, ovvero l'equazione mafia = latifondo, come peraltro

sua organizzazione superiore, l'unità dei suoi concetti, la sul suo corrispettivo socio-culturale, ovvero comportamento

costanza dei suoi modi d'agire, la profonda abilità colla quale sa mafioso = antropologia dei siciliani/meridionali (secondo i

voltare a suo profitto perfino le leggi e l'organizzazione classici e diffusi stereotipi), non informa né sulla diffusione del

governativa dirette contro il delitto, (…) la costanza con la quale fenomeno mafioso nel passato, né sulla sua pervasività in tempi

osserva quelle regole di condotta che sono necessarie alla sua più recenti, peraltro proprio in coincidenza con la

esistenza. (…) è il capo-mafia che dà alla mafia la sua apparenza modernizzazione del Paese.

di forza ineluttabile e implacabile, regola la divisione del lavoro

e delle funzioni, la disciplina tra gli operai di questa industria, Una questione politica. Forse, suggerisce ancora Lupo,

disciplina indispensabile in questa come in ogni altra per ottenere bisognerebbe provare a distinguere il fenomeno dal suo contesto,

abbondanza e costanza di guadagno." (Franchetti, 1993). Così, indagando il modo con cui l'organizzazione mafiosa si appropria

rispetto ai "facinorosi di classe infima", il capo mafia svolge, dei codici culturali, li strumentalizza, li modifica, ne fa un

nell'industria della violenza, la parte del capitalista, collante per la propria tenuta. Si pensi ad esempio al rifiuto del

dell'impresario e del direttore (Santino, 2004).

concetto dell'impersonalità della legge, al disprezzo per gli

Tuttavia, Salvatore Lupo (1996) critica l'intera prospettiva di "sbirri" e per chi con essi collabora, tratti certamente molto diffusi

contributi, compresi quelli di scuola socio-antropologica, che tra gli appartenenti ad ogni ceto nella Sicilia otto-novecentesca,

12

ma che dalla mafia vengono riutilizzati secondo proprie finalità.

L'utilizzo di relazioni personali a fini particolaristici è tipico della

Anche in tempi moderni e pur in contesti diversi, la mafia ha relazione tra patrono, che detiene un controllo più o meno lecito

sempre fornito di sé una sola immagine: non delinquenza, ma su una determinata risorsa, e uno o più clienti che si rivolgono a

rispetto della legge dell'onore, difesa di ogni diritto, protezione lui per ottenerne un utilizzo a proprio vantaggio, obbligandosi

dei deboli, grandezza d'animo. Dunque è innanzitutto la mafia a verso il patrono a ricambiare, in vario modo, il favore ricevuto. Il

descrivere sé stessa come costume e come comportamento, come rapporto clientelare sarebbe tipico di una situazione pre-moderna,

espressione della società tradizionale, fornendo un mito, ed infatti denuncia, di per sé, l'assenza o la debolezza del capitale

costruito, in contrapposizione (ma opportunisticamente sociale come bene pubblico.

dialogante) ad un ordine statuale invadente ed alieno. Ogni Tuttavia, questa considerazione sembra contraddetta

mafioso ci tiene a presentarsi nella veste del mediatore e del dall'esperienza giapponese e dallo sviluppo delle società asiatiche

pacificatore di controversie, ostentando una "giustizia" rapida ed in genere, dove elementi anche sostanziali di familismo e

esemplare.

particolarismo hanno convissuto con una modernizzazione

Un gruppo di potere, dunque, che esprime una propria ideologia accelerata.

anche attraverso aspetti simbolici e rituali, e con la quale intende

creare consenso all'esterno e compattezza all'interno; un gruppo, Tra governo e Stato. Pietro Mignosi (1925), poeta ed illustre

seppur non centralizzato, che fa forza sul medesimo capitale letterato della Sicilia del primo '900, nel tratteggiare in modo

sociale, quello della reputazione e della rete di

acuto e quasi doloroso le condizioni più

relazioni (Gambetta, 1992).

profonde dell'essere e del sentire politico del

Secondo Coleman (1990), "il capitale sociale

siciliano di inizio novecento, afferma che

è definito dalla sua funzione (…), il capitale

l'aver individuato la mafia come organismo

sociale è produttivo, e rende quindi possibile il

tipicamente sociale, "(…) ha creato l'altro

conseguimento di obiettivi che altrimenti non

mito, della mafia come associazione a

sarebbero raggiungibili (…), il capitale

delinquere", un equivoco estremamente

sociale non è completamente fungibile, ma lo

pericoloso, a parere suo, dal momento che le

è rispetto a determinate attività (…), il

misure di contrasto e di risoluzione sono state

capitale sociale è contenuto nella struttura

affidate alla "(…) intelligenza, perizia e

delle relazioni tra le persone".

solerzia del funzionario (…)" senza che la

Il mafioso fin dalle origini vende un "bene"

mafia perdesse alcunchè della sua potenza.

specifico, la protezione, in un contesto storico,

Ma la mafia, sottolinea Mignosi, "(…) non è

quello siciliano (o meridionale in genere) in

né una forma animi, né un'associazione a

cui difetta la fiducia (Gambetta, 1992).

delinquere: essa è l'innuclearsi e

Ma tanto nella Sicilia post-risorgimentale

l'organizzarsi spontaneo di quello stato

quanto in situazioni più recenti, la mafia

refrattario della popolazione siciliana,

Luciano Liggio

"d'ordine" presuppone sempre un disordine da

refrattario ad intendere le profonde ragioni

organizzare e da tenere sotto controllo, anzi è proprio la mafia a dell'unità e della centralità dello Stato". Di questo Stato come

creare l'insicurezza di cui usufruisce, sicché si può dire che la sua confluenza dei valori etici e giuridici, continua Mignosi, vi è tra

unica funzione sia quella che essa stessa determina (Lupo, 1996). tutti i siciliani una nozione "oscura ed approssimativa", che non

In una situazione di legalità debole, ovvero quando norme e riesce ad adeguarsi allo Stato in atto. Il borghese o il contadino

politiche pubbliche sono ritenute già in partenza inefficaci, siciliano "(…) non intendono né possono intendere lo Stato se non

distorte, eludibili, oppure rivolte a coalizioni ristrette, la creazione nell'appariscente e mutevole prassi di governo", un governo nella

o il mantenimento del capitale sociale come bene pubblico non è sua "sovrana ed irrazionale mobilità continua", di cui il siciliano

favorito mentre, viceversa, la carenza di bene pubblico favorisce ha un'atavica esperienza, un governo che sente non come

il mantenimento di una legalità debole (La Spina, 2005).

espressione di una logica razionale ma come volontà di una

E' in questi casi che si rafforzano gli investimenti verso persona, che tuttavia non è la legge, in cui comunque non avrebbe

l'accumulazione di capitale sociale di tipo particolaristico che dà fede perché non ha fiducia nelle persone. Il siciliano "(…) non

luogo ad una struttura sociale dominata da sfiducia orizzontale e intende lo Stato perché sente il governo", sostiene Mignosi, e

sfruttamento/dipendenza verticale (Putnam, 1996).

"(…) di contro al doloroso scorrere delle dominazioni

Lo stesso Block (1986) illustra la formazione e la dissoluzione governative in Sicilia (romani, barbari, greci, arabi, normanni,

delle potenti famiglie mafiose come un continuo processo tedeschi, francesi, spagnoli, austriaci, borboni, italiani) si è

conflittuale per l'accaparramento delle risorse (gabelle), da cui spontaneamente costituito un nucleo organizzativo di Statoemerge una rete caratteristica con forti accenti sulle relazioni tra morale. Non ha assunto mai forme chiare definitive, ma ha

cognati, affini, amici, patroni e clienti, dove una particolare mantenuto sempre una efficienza reale ed un reale dominio. La

amicizia, funzionale, strumentale ed asimmetrica, interseca le mafia è l'istinto dello Stato ed è, naturalmente, una oscura pratica

divisioni tra classi e sfocia nel clientelismo del patronage.

di governo (…)". Il governo esterno, "lu cuvernu", è per il mafioso

13

siciliano il massimo termine di arbitrio; ecco perché l'uomo

d'onore, in cui Mignosi sembra ravvisare l'animale politico in

senso aristotelico, "(…) così scrupoloso nell'adempimento di

quelli che crede i suoi doveri, non piglia mai sul serio le funzioni

dell'amministrazione e del controllo statale, ma ama eluderle,

neutralizzarle, renderle, per quanto è possibile, inefficaci". E' per

questo, continua Mignosi, che il mafioso va alla conquista delle

cariche politiche e delle istituzioni, non perché crede nello Stato,

che anzi sente pesare sulle spalle, quanto per neutralizzarne la

potenza in modo da sentirsi più libero "(…) nell'esplicazione del

suo mandato reale". In questo senso il mafioso è apolitico, ed

"(...) è nella apoliticità della mafia che va ricercato il significato

stesso della mafia".

nel tempo, all'incirca nella seconda metà del '600, in piena Era

Tokugawa, quando le principali e frequentate vie di

comunicazione del Giappone avevano visto nascere numerose

stazioni di posta in cui svolgevano la loro attività illegale, seppur

incontrastata, i bakudo, giocatori d'azzardo che "ripulivano" i

numerosi viaggiatori.

Il termine sembra sia da attribuire ad un particolare gioco delle

carte, la cui mano perdente era appunto detta ya-ku-sa. Il

significato, come spesso accade, travalicò i confini specifici della

sua origine fino ad indicare, per estensione, i biscazzieri stessi, o

più in generale "cosa di poco valore, indegna, persone inutili alla

società" (Flore, 2001). Nel tempo, la parola finì per indicare sia i

bakudo che i tekiya, i venditori ambulati, anch'essi personaggi

socialmente marginali, tendenzialmente girovaghi di territorio in

territorio a seconda del calendario delle fiere, dediti al raggiro

commerciale.

La yakusa giapponese

La yakusa o mafia giapponese entra in scena nel mondo

occidentale alla fine degli anni '70 a seguito di un casuale

resoconto di polizia al Dipartimento di Giustizia americano alle

Hawaii. Prima di allora la situazione e la natura della criminalità

organizzata in Giappone era del tutto sconosciuta e di scarso

interesse per l'informazione mediatica dell'occidente.

Tuttavia, nel corso degli anni '80 le informazioni si fanno più

precise e risulta immediatamente evidente che il fenomeno

criminale si presenta in termini complessi e del tutto nuovi.

Ciò che sorprende gli occidentali sono soprattutto due elementi: la

straordinaria politicizzazione della yakusa e la sua

istituzionalizzazione nel corpo della società giapponese in

generale, e nei suoi apparati politici in particolare.

La storia moderna della yakusa è strettamente legata alla storia

dell'estrema destra giapponese, un gruppo di attivisti fanatici

dell'imperatore che fu la forza motrice dell'ascesa del fascismo

nazionale e dell'espansionismo militare pre-bellico.

Sebbene oggi questa componente sia meno potente di un tempo,

il suo peso è ancora consistente e la coalizione composta da

attivisti e yakusa, spesso indistinguibili tra loro, ha operato come

forza paramilitare al servizio del partito liberal-democratico

giapponese, che ha esercitato un dominio pressoché ininterrotto

sulla politica nazionale del dopoguerra.

L'attività politica della yakusa ha influenzato nel corso degli anni

numerosi eventi critici del Paese, veicolata da un sistema

clientelare profondamente radicato nella società giapponese.

Da queste sintetiche notizie iniziali sembra che yakusa e mafia

siciliana abbiano veramente ben poco in comune riguardo al ruolo

sociale e all'azione politica giocati all'interno delle rispettive

organizzazioni sociali, tuttavia ad un'analisi processuale, seppure

circoscritta entro uno specifico spazio storico, si noterà come

molti elementi riconducano alla medesima matrice delle

transazioni tra coalizioni temporanee.

Una questione di costume. La società giapponese è considerata

una società "collettivista" ed al suo interno è di fondamentale

importanza che ogni individuo occupi il posto appropriato, sia nel

gruppo sociale che nell'istituzione cui è assegnato. Ciò serve ad

identificare sé stessi, una frazione individuale, in rapporto all'altro

e al gruppo inteso come "un tutto organico" (Lebra, 1976). Questa

peculiarità è dovuta principalmente alla diffusione nel Paese

dell'etica confuciana che, a partire dal VII sec., andò fondendosi e

adattandosi alla cultura autoctona di tradizione scintoista.

L'ideologia confuciana assunse un tale peso nella vita e nei

rapporti quotidiani da permeare l'intera vita sociale e le istituzioni

del Paese. Inoltre, con la sua adozione ufficiale da parte dei

Tokugawa, furono fissate le basi di una organizzazione sociale in

cui le relazioni personali erano ampliate e rafforzate,

consolidando una struttura sociale di tipo familistico e dando

luogo ad una rigida stratificazione sociale che perdurò per secoli

(Goode, 1982).

Di fatto, il significato del termine società, così come noi lo

conosciamo, è rimasto oscuro in Giappone fino alla fine dell'800,

quando, con la cosiddetta Restaurazione Meiji e la

contaminazione occidentale, venne adattato allo scopo il termine

"shakai" (Fukutake, 1989).

Nella lingua giapponese, la posizione sociale individuale viene

indicata dal suffisso "bun", che significa "parte", porzione",

"frazione", e potrebbe essere tradotto dal punto di vista

antropologico con il termine "status" e dal punto di vista

sociologico con il termine "ruolo".

Sugiyama Lebra (1976) distingue "status" e "ruolo"

rispettivamente in termini di diritti e prerogative da una parte e

obbligazioni e responsabilità dall'altra.

In tal senso "status" si riferisce ad una posizione entro una

struttura gerarchica, mentre "ruolo" implica una funzione ma non

necessariamente una gerarchia.

"Status" e "ruolo" possono essere interpretati secondo due

prospettive: innanzitutto come concetti relazionali, dove uno

status o un ruolo esistono solo in relazione ad un altro status o

ruolo, oppure possono essere concettualizzati indipendentemente,

Una questione di termini. Quando si parla delle organizzazioni

criminali giapponesi, accade che il fenomeno venga identificato

con l'utilizzo di termini diversi, tra cui il più conosciuto in

occidente è "yakusa". La versione maggiormente accreditata circa

l'etimologia del termine rimanda ad un periodo piuttosto lontano

14

ad esempio in relazione al sesso, all'età, all'occupazione, ecc.

(Lebra, 1976).

Nella società giapponese, generalmente identificata come una

"società verticale", l'orientamento di status, o meglio la sensibilità

all'ordine gerarchico (rango), caratterizza gran parte dei

comportamenti degli individui tanto che, utilizzando i concetti

delle teorie di Bateson (1971) sulla comunicazione interpersonale,

possiamo dire che questa organizzazione sociale ha sviluppato al

suo interno un carattere relazionale fortemente complementare

piuttosto che un carattere simmetrico, tra pari.

Ogni individuo viene educato sin da piccolo ai comportamenti e

allo stile di vita appropriati allo "status" di appartenenza. Un

comportamento, un atteggiamento o una performance ritenuta

incongruente con lo status di appartenenza è fonte di grande

vergogna.

Ruth Benedict, nel suo famoso libro "La spada e il crisantemo",

definì il Giappone la "cultura della vergogna". A questo proposito

Lebra (1976) sostiene che la vergogna è strettamente correlata alla

condizione di "status": da un lato perché i giapponesi tendono

molto ad identificarsi con la propria posizione sociale e ad

ostentarla, dall'altro perché i comportamenti incongruenti

risultano maggiormente visibili nelle posizioni sociali più elevate.

La società giapponese si presenta dunque con una struttura

componenti sono vincolati da solidi legami di interdipendenza,

secondo il tradizionale concetto feudale di "gruppo allargato". La

"feudalizzazione dei rapporti familiari" (Goode, 1982) emerge in

modo evidente nel rapporto oyabun/kobun, tradotto come

rapporto genitore/figlio, ma che in realtà si riferisce al rapporto

protettore/protetto o signore/vassallo: il protetto deve lealtà al suo

protettore il quale, a sua volta, deve protezione e sostegno al suo

protetto.

Parenti e non parenti, ovvero l'intero gruppo di protetti sotto un

protettore, costituiva tradizionalmente il dozoku, il gruppo

familiare, all'interno del quale ogni membro doveva lealtà al capo

della famiglia ceppo, che dispensava loro sostegno e protezione,

e il suo potere e prestigio sociale si misurava dal numero di

protetti o vassalli su cui poteva contare.

Radicato soprattutto tra le casate del latifondo, la IE si configurò

come un gruppo nella cui casa erano accolti un numero

imprecisato di vassalli che in cambio della benevolenza ricevuta

e del conseguente accesso allo "status" del gruppo familiare,

assicuravano al capofamiglia una fedeltà incondizionata. La IE

era un luogo organizzato secondo una rigida gerarchia, dove la

rilevanza dei rapporti personali spesso mettevano in ombra gli