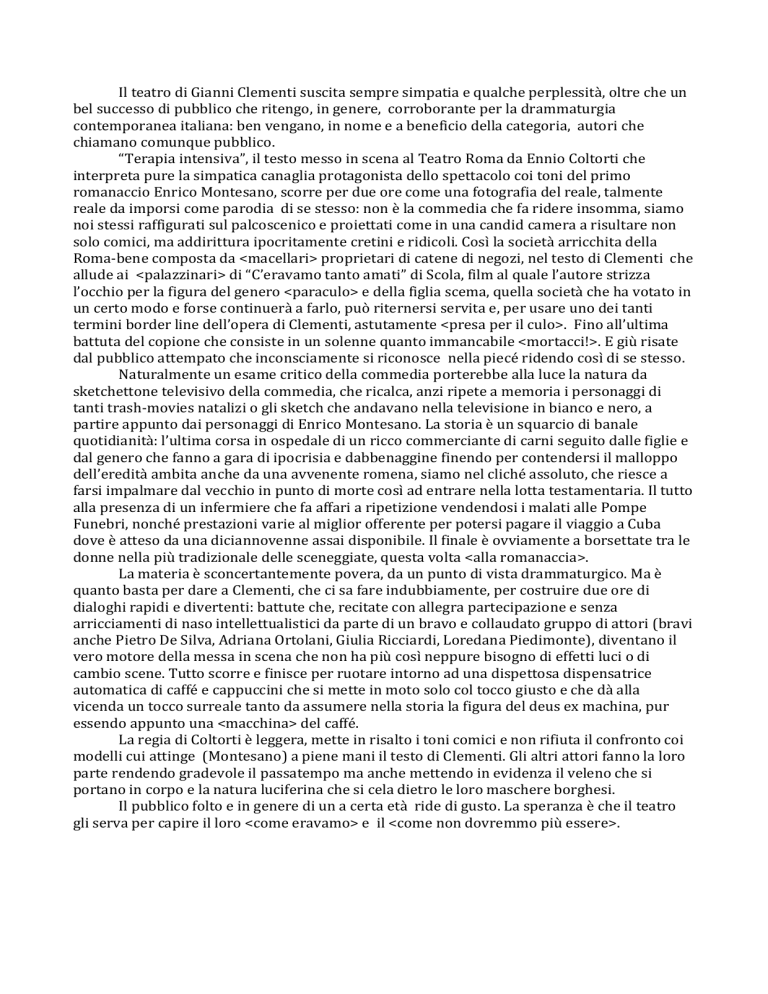

Il teatro di Gianni Clementi suscita sempre simpatia e qualche perplessità, oltre che un

bel successo di pubblico che ritengo, in genere, corroborante per la drammaturgia

contemporanea italiana: ben vengano, in nome e a beneficio della categoria, autori che

chiamano comunque pubblico.

“Terapia intensiva”, il testo messo in scena al Teatro Roma da Ennio Coltorti che

interpreta pure la simpatica canaglia protagonista dello spettacolo coi toni del primo

romanaccio Enrico Montesano, scorre per due ore come una fotografia del reale, talmente

reale da imporsi come parodia di se stesso: non è la commedia che fa ridere insomma, siamo

noi stessi raffigurati sul palcoscenico e proiettati come in una candid camera a risultare non

solo comici, ma addirittura ipocritamente cretini e ridicoli. Così la società arricchita della

Roma-bene composta da <macellari> proprietari di catene di negozi, nel testo di Clementi che

allude ai <palazzinari> di “C’eravamo tanto amati” di Scola, film al quale l’autore strizza

l’occhio per la figura del genero <paraculo> e della figlia scema, quella società che ha votato in

un certo modo e forse continuerà a farlo, può riternersi servita e, per usare uno dei tanti

termini border line dell’opera di Clementi, astutamente <presa per il culo>. Fino all’ultima

battuta del copione che consiste in un solenne quanto immancabile <mortacci!>. E giù risate

dal pubblico attempato che inconsciamente si riconosce nella piecé ridendo così di se stesso.

Naturalmente un esame critico della commedia porterebbe alla luce la natura da

sketchettone televisivo della commedia, che ricalca, anzi ripete a memoria i personaggi di

tanti trash-movies natalizi o gli sketch che andavano nella televisione in bianco e nero, a

partire appunto dai personaggi di Enrico Montesano. La storia è un squarcio di banale

quotidianità: l’ultima corsa in ospedale di un ricco commerciante di carni seguito dalle figlie e

dal genero che fanno a gara di ipocrisia e dabbenaggine finendo per contendersi il malloppo

dell’eredità ambita anche da una avvenente romena, siamo nel cliché assoluto, che riesce a

farsi impalmare dal vecchio in punto di morte così ad entrare nella lotta testamentaria. Il tutto

alla presenza di un infermiere che fa affari a ripetizione vendendosi i malati alle Pompe

Funebri, nonché prestazioni varie al miglior offerente per potersi pagare il viaggio a Cuba

dove è atteso da una diciannovenne assai disponibile. Il finale è ovviamente a borsettate tra le

donne nella più tradizionale delle sceneggiate, questa volta <alla romanaccia>.

La materia è sconcertantemente povera, da un punto di vista drammaturgico. Ma è

quanto basta per dare a Clementi, che ci sa fare indubbiamente, per costruire due ore di

dialoghi rapidi e divertenti: battute che, recitate con allegra partecipazione e senza

arricciamenti di naso intellettualistici da parte di un bravo e collaudato gruppo di attori (bravi

anche Pietro De Silva, Adriana Ortolani, Giulia Ricciardi, Loredana Piedimonte), diventano il

vero motore della messa in scena che non ha più così neppure bisogno di effetti luci o di

cambio scene. Tutto scorre e finisce per ruotare intorno ad una dispettosa dispensatrice

automatica di caffé e cappuccini che si mette in moto solo col tocco giusto e che dà alla

vicenda un tocco surreale tanto da assumere nella storia la figura del deus ex machina, pur

essendo appunto una <macchina> del caffé.

La regia di Coltorti è leggera, mette in risalto i toni comici e non rifiuta il confronto coi

modelli cui attinge (Montesano) a piene mani il testo di Clementi. Gli altri attori fanno la loro

parte rendendo gradevole il passatempo ma anche mettendo in evidenza il veleno che si

portano in corpo e la natura luciferina che si cela dietro le loro maschere borghesi.

Il pubblico folto e in genere di un a certa età ride di gusto. La speranza è che il teatro

gli serva per capire il loro <come eravamo> e il <come non dovremmo più essere>.