L'età Napoleonica - Glamour, tradimenti ed eroismo

LA PARABOLA DI MURAT

Generale impetuoso e controverso, Gioacchino Murat riuscì per prima cosa a conquistare la sorella

minore di Napoleone, Carolina. Formarono una coppia bene assortita (nonostante le reciproche

intemperanze e tradimenti…) che non si sciolse nemmeno nella disgrazia finale, fino al giorno in cui

quello che era stato cognato dell’Imperatore e re di Napoli, ormai ridotto ad un capobanda, non finì

davanti ad un plotone d’esecuzione anglo-borbonico in Calabria…

di Anna Maria Vischi Ghisetti

La tragica vicenda di Carolina Bonaparte, sorella di Napoleone, e di suo marito Gioacchino Murat,

maresciallo di Francia e re di Napoli, rappresenta in modo esemplare la bizzarra altalena di fortune e di

miserie che spesso il destino, come in un romanzo di Balzac, riserva agli uomini: belli, ricchi, potenti e

sfrenatamente ambiziosi, precipitarono rovinosamente, dopo una meteorica ascesa; a lui toccò una fine

ignobile, a lei un lungo, melanconico declino. Tutto iniziò nel giorno che doveva cambiare il corso della

storia non solo in Francia, ma in tutta l’Europa: il 19 brumaio (10 novembre 1799) scoppiò un grande

trambusto al collegio femminile di Saint-Germain retto da madame Campan. Le ragazze furono svegliate

in piena notte da grida concitate e fragorosi colpi al portone: quattro giganteschi granatieri della guardia a

cavallo chiedevano di vedere la «cittadina Bonaparte», che si presentò in camicia da notte. Alla graziosa

diciassettenne venne comunicato da parte del generale Gioacchino Murat che suo fratello, Napoleone,

era praticamente diventato il padrone della Francia. Il governo del Direttorio, corrotto e irresoluto, era

stato spazzato via da un audace colpo di mano e i rappresentanti dell’assemblea dei 500 erano stati

costretti a fuggire saltando dalle finestre inseguiti dai soldati di uno scatenato Murat che li incitava

gridando: «Foutez moi tout ce monde dehors!». Carolina, lusingata, fu definitivamente conquistata dal

gesto ardito e galante del suo pretendente: aveva già conosciuto il brillante ufficiale di cavalleria tre anni

prima, al castello di Mombello, vicino a Verona, dove Napoleone, allora comandante in capo dell’armata

d’Italia, si era installato con tutta la famiglia dopo la vittoriosa prima campagna nella penisola. Era stato

un colpo di fulmine per entrambi e Gioacchino, allora aiutante di campo di Bonaparte, si era ripromesso di

non lasciarsi sfuggire la vivace sorella dell’astro nascente, l’eroe di Rivoli e di Arcole.

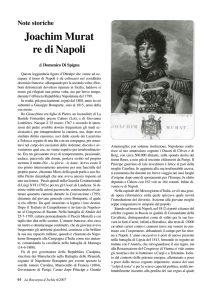

Ma chi era Gioacchino Murat, questo generale dalla carriera ambigua e discontinua, ex-giacobino,

diventato insostituibile braccio destro di Napoleone? Undicesimo figlio di un albergatore, Pierre

Murat-Jourdy, era nato il 25 marzo 1767 a Bastide-Fortunière (oggi Bastide-Murat), nel dipartimento del

Lot e non in Guascogna, come hanno spesso affermato i biografi. La famiglia, soprattutto la madre, la

religiosissima Jeanne Loubières, sognava per il suo ultimo figlio la carriera ecclesiastica che, sperava, ne

avrebbe domato la natura sfrenata e selvaggia. Dopo alcuni anni di collegio a Cahors il ragazzo venne

inviato nel seminario dei Lazzaristi a Tolosa. Come confesserà più tardi in una lettera ad un suo amico

d’infanzia, non sentiva alcuna vocazione per il sacerdozio: «La mia famiglia vedrà che non avevo una

grande disposizione per fare il prete». Non sopportava le regole del convento, al contrario gli piacevano

le donne, il gioco e il bere. Ben presto, anche perché fortemente indebitato, lasciò la tonaca e si arruolò in

cavalleria, nel 6° Reggimento dei cacciatori delle Ardenne. Ma così come si era dimostrato insofferente

alle costrizioni del convento, non sopportava neppure la dura disciplina dell’esercito. Sebbene fosse un

abilissimo cavallerizzo, audace, ambizioso e con una fiducia illimitata nelle proprie capacità («con il mio

coraggio e i miei talenti militari posso andare lontano» scriveva al padre), la sua carriera fu segnata da

rapide promozioni e successive destituzioni. Nel 1789 fu privato del suo grado di maresciallo di alloggio

ed allontanato dall’esercito, forse per motivi politici: vi rientrò a rivoluzione iniziata, nel 1792, come

guardia costituzionale del re e riconquistò rapidamente i gradi, fino a quello di tenente; ma la sua amicizia

nei confronti dei capi giacobini più oltranzisti lo rese sospetto dopo la caduta di Robespierre e nel 1794

venne arrestato e chiuso in carcere ad Amiens. Solo l’intervento di alcuni amici fidati lo tirò fuori dalla

prigione.

Il momento del riscatto e di quell’accelerazione della carriera che aveva sempre sognato stava per

arrivare: nell’ottobre del 1795 scoppiò una rivolta realista a Parigi e lo sconosciuto generale Bonaparte

aspettava impaziente i cannoni che gli avrebbero consentito di stroncarla. Fu Gioacchino a portarglieli, la

sommossa fu soffocata nel sangue e il Direttorio salvato da colui che allora venne ribattezzato «il

generale vendemmiaio». Conquistata così la fiducia del supremo potere esecutivo e del suo massimo

esponente, il potentissimo Paul Barras, Napoleone ricevette nel 1796 il comando della spedizione in Italia

contro l’Austria, l’acerrima nemica della Francia repubblicana, e Murat colse al volo l’occasione. Con

perfetto tempismo e grande spirito di iniziativa, si offrì al generale come aiutante di campo. Da allora la

sua ascesa fu inarrestabile, anche se il rapporto personale con Napoleone, all’inizio segnato da una fede

e da una sottomissione assolute, divenne sempre più problematico e conflittuale, fino a sfociare nella

rivolta e nel tradimento. Compagno dell’onnipotente generale corso negli anni che precedettero la

conquista del vertice del potere, combatté eroicamente in Italia e in Egitto, raggiungendo rapidamente i

gradi di generale di brigata nel 1796 e di generale di divisione nel 1799, dopo la battaglia di Abukir. Ma

nel gennaio del 1800 ottenne il premio più ambito: riuscì a vincere le resistenze di Napoleone, diventato

primo console, e a sposarne la sorella più giovane, l’avvenente e capricciosa Carolina. Bonaparte era

contrario al matrimonio, che considerava una mesalliance: «Verranno tempi, profetizzava, in cui forse ci

saranno dei sovrani a disputarsi la sua mano». Inoltre considerava Murat un immorale e un libertino: «Ha

sempre bisogno di donne, ne cambia una al giorno!» Avrebbe preferito per sua sorella un altro tra i suoi

fedelissimi, il futuro maresciallo Jean Lannes, o il generale Victor Moreau, suo avversario politico, ma

quest’ultimo rifiutò sprezzantemente facendo sapere che avrebbe piuttosto sposato la ravadeuse du coin

(una rammendatrice). Alla fine fu costretto a cedere di fronte alla testardaggine dei due giovani, sempre

più infatuati l’uno dell’altra.

Gioacchino, secondo la testimonianza di Constant Wairy, il valletto di camera di Napoleone, era «un

uomo di statura gigantesca, con begli occhi blu che roteavano nelle orbite, enormi favoriti e lunghi capelli

neri che gli ricadevano sul colletto». Proverbiale era la sua eleganza e il gusto per gli abiti stravaganti,

generalmente un’uniforme polonaise ricamata vistosamente in oro, con ampi pantaloni color amaranto e

un cappello a larghe falde con quattro grandi piume di struzzo alla sommità, in mezzo alle quali svettava

una magnifica egretta di airone. La maligna duchessa di Abrantès racconta invece che, tolti i ricami e i

vestiti sgargianti, era quasi brutto, con labbra troppo grosse e il colorito scuro. Celebre era l’irridente

soprannome di Re Franconi (un cavallerizzo del circo di Parigi), che gli aveva affibbiato il potente

cognato. Carolina, il cui vero nome era Maria Annunziata, era nata il 24 marzo 1782 ad Ajaccio: meno

bella della sorella Paolina, immortalata come principessa Borghese nel candido marmo del Canova, era

una seducente fanciulla piccola e bionda, con uno splendido incarnato («seta bianca cosparsa di rose»),

che sapeva mettere in risalto indossando delicati abiti color pastello. Le spalle tonde e le belle braccia

erano di un candore abbagliante e le mani e i piedi piccolissimi. In compenso «era di un ignoranza che

non avrebbe potuto essere maggiore». Il 20 gennaio 1800 finalmente l’aitante cavaliere e la sua piccola

dama convolarono a nozze, con una dote piuttosto modesta e il dono, da parte del primo console, di una

collana di perle prelevata dallo scrigno dei gioielli della moglie Giuseppina. La vita che conducevano nella

loro prima abitazione, l’hotel de Brienne, era sfarzosa, densa di ricevimenti, balli e feste, perché

l’ambiziosa Carolina era perennemente in competizione con l’odiata cognata Giuseppina Beauharnais:

considerata in Corsica come la Cenerentola della famiglia, arrivata all’improvviso alla ricchezza dopo che

le era mancato tutto, insieme al marito non meno avido, iniziò ad approfittare con frenesia dei beni

materiali e del potere; entrambi sembravano voler mordere la vita. I biografi non sono teneri con lei: la

considerano un diabolico incrocio tra Machiavelli e Messalina e la fonte principale delle disgrazie di

Gioacchino. Dotata come il fratello di una forte volontà unita a una smodata ambizione, costretta ad agire

in un tempo in cui le donne avevano più doveri che diritti, usava le sole armi a sua disposizione, la

seduzione e l’intrigo.

I primi anni del matrimonio furono comunque segnati da un amore sincero e appassionato tra i due

coniugi, che misero al mondo in rapida successione i loro quattro figli, Achille, Letizia, Luciano e Luisa.

Gioacchino fu probabilmente miglior padre che buon marito: le sue lettere alla sua beniamina, la

secondogenita Letizia, traboccavano di affetto e tenerezza. Dopo la seconda vittoriosa campagna d’Italia,

che riconsegnò la Lombardia ai francesi, Murat ebbe il prestigioso incarico di comandante in capo

dell’armata francese nella penisola, e si trasferì a Milano con la famiglia. Il periodo milanese fu però

contrassegnato dai continui dissidi tra lui e il vicepresidente della neonata Repubblica Italiana,

ex-Cisalpina, il nobile monarchico Francesco Melzi d’Eril, con il quale invece Carolina, più diplomatica

dell’irruente consorte, seppe stabilire un’ottima intesa: «Madame Murat si è comportata con grande

giudizio, saggezza e prudenza», riferiva Melzi a Napoleone, assai infastidito dalle incessanti lamentele

del cognato. L’insoddisfazione di Murat dipendeva principalmente dalla sensazione di essere relegato in

secondo piano e in realtà, mentre accusava d’Eril di scarsa fedeltà verso la Francia, covava il segreto

desiderio di prenderne il posto. A Milano Murat si era scandalosamente arricchito: quando infine nel 1803

tornò in patria e venne nominato governatore di Parigi, acquistò un magnifico palazzo di 35 stanze, l’hotel

Thélusson, un castello a Neuilly, e numerosi terreni, per un totale di quasi un milione e mezzo di franchi.

Il suo stato maggiore era il più ricco di tutto l’esercito e costava una fortuna ai suoi membri: bisognava

possedere almeno tre cavalli e quattro tenute, per l’estate, per l’inverno, una di parata e una di società.

Come governatore di Parigi Murat dovette affrontare un’emergenza di inaudita gravità: il fallito complotto

per assassinare Napoleone da parte dei generali filomonarchici George Cadoudal e Charles Pichegru,

ispirato dal governo inglese, e l’affaire del duca d’Enghien che tanto scandalizzò tutta l’Europa. Luigi

Enrico di Borbone, figlio del principe di Condé, fu ritenuto da Bonaparte complice dei cospiratori, rapito in

Germania dove si trovava in esilio, imprigionato e fucilato dopo un giudizio sommario. Si dice che Murat e

Carolina fossero stati tenacemente contrari all’esecuzione, ma la testimonianza del generale Savary,

futuro capo della polizia, smentisce questa versione: «Coulaincourt ha fatto rapire il duca, ma è stato

Murat a farlo giudicare e io a fare eseguire la sentenza». Napoleone, già sfuggito nel dicembre del 1800

alla bomba di rue Saint Nicaise, quando una violenta esplosione aveva ucciso numerosi civili mancando

per un pelo la sua carrozza mentre si recava all’Opéra, aveva deciso di usare il pugno di ferro contro i

monarchici al servizio dei Borboni e al soldo degli inglesi: «Sono dunque un cane che si può ammazzare

per la strada! Li farò tremare e gli insegnerò a stare tranquilli!». Come ulteriore dimostrazione di forza, nel

maggio dello stesso anno si fece proclamare per senatoconsulto Imperatore dei Francesi; George

Cadoudal, prima di salire sul patibolo, aveva commentato con caustica amarezza: «Volevamo dare un re

alla Francia, abbiamo fatto molto di più, le abbiamo dato un Imperatore!».

La pace tra la Francia e le potenze europee stava per finire: ma la serie di guerre interminabili che

insanguinò il continente per dieci anni non fu, come spesso si crede, il nefasto prodotto della volontà di

uno solo, ma la continuazione di uno scontro secolare, con cause economiche e sociali, tra due

superpotenze, la Gran Bretagna e la Francia, dove le rispettive borghesie commerciali e industriali

lottavano per l’egemonia mondiale. Alla fine fu il nascente impero finanziario mercantile e oceanico

inglese a prevalere sull’impero militare amministrativo e continentale francese. Per Murat iniziò un lungo

periodo di trionfi, culminato nella nomina a re di Napoli, l’apice della sua carriera: ad Austerlitz, Jena,

Eylau, Friedland, come comandante della riserva di cavalleria, guidò grandiose cariche e vittoriosi

inseguimenti. Gli altri marescialli, dotati di qualità militari infinitamente più solide, non potevano credere

che quel vanitoso coq empanaché (gallo impennacchiato) si accaparrasse tutta la gloria nei bollettini

dell’Armée solo perché era il cognato di Napoleone. I suoi contrasti con gli altri capi erano frequenti: ad

Ulm lui e Ney, entrambi facili alla collera, per un pelo non vennero alle mani per una differenza di vedute

sulla strategia da adottare contro gli austriaci. Di fronte alle argomentazioni e alle carte geografiche

dispiegate sul tavolo da Ney, Gioacchino aveva risposto irridente: «Signor maresciallo, non mi

interessano i vostri piani. Io sono abituato a fare i miei di fronte al nemico!» Il lorenese era furioso e solo

l’intervento del suo segretario privato, il prudente e compassato Charles Cassaing, aveva evitato un

duello alla sciabola tra i due. Napoleone d’altra parte era abilissimo a sfruttare le invidie e le gelosie dei

suoi luogotenenti, per accrescerne la combattività e lo spirito di emulazione. Come osservò un’acuta

memorialista, madame de Rémusat, a proposito dei marescialli: «Il modo in cui l’Imperatore conteneva,

soddisfaceva e irritava impunemente uomini così alteri, così fieri della loro gloria, era notevole; con quale

abilità seppe servirsene nell’esercito e come trasse da essi nuovi raggi per la sua gloria impadronendosi

della loro!». Con il vanagloriso cognato alternava i favori alle critiche brucianti. Però, cedendo anche alle

incessanti insistenze di Carolina, lo copriva di onori e di incarichi prestigiosi: maresciallo di Francia,

principe e granduca di Berg e di Clèves, grand’ammiraglio… «Con i miei parenti - confessò in esilio l’ex

Imperatore - sono sempre stato un poule mouillé» (pulcino bagnato). Mentre il marito e il fratello

combattevano nel fango della Polonia, la mente operosa e calcolatrice di Carolina non rimaneva inattiva.

Napoleone non aveva eredi, poteva morire improvvisamente durante una delle sue campagne e la

successione al trono era aperta. Intrigando con le due eminenze grigie del governo, Fouché e Talleyrand,

mirava ad assicurarsi il potere supremo cercando soprattutto di estromettere i detestati Beauharnais;

Murat aveva inoltre un grande vantaggio su Eugenio, figlio dell’Imperatrice Giuseppina e viceré d’Italia:

aveva carisma e si era creato un vero e proprio partito nell’esercito. Come ulteriore garanzia, Carolina era

diventata l’amante del generale Andoche Junot che, come governatore di Parigi, era il più idoneo a

gestire una crisi, se l’Imperatore fosse morto in battaglia. Naturalmente la relazione giunse alle orecchie

del malcapitato Gioacchino, scoppiò uno scandalo tremendo e Junot venne spedito in Portogallo. Ma

poco dopo anche Murat fu inviato nella penisola iberica, dove il 2 e il 3 maggio 1808 dovette reprimere

con crudele ferocia la ribellione del popolo di Madrid contrario all’abdicazione dei Borboni e alla nomina di

Giuseppe Bonaparte quale re di Spagna. L’apertura del fronte spagnolo si rivelò fatale per l’Impero:

inoltre la Spagna fu economicamente ridotta a una colonia e sfruttata a beneficio della Francia, che

operava in condizioni di assoluto monopolio nel paese, politica che suscitò una serie di interminabili

sommosse da parte di giunte ribelli capeggiate dal clero e dall’aristocrazia e assistite dall’Inghilterra,

finché nel 1813 il re Giuseppe fu costretto a fuggire e a restituire il trono ai Borboni.

Gioacchino lasciò dunque la Spagna con la sinistra fama di massacratore, ma nella lotteria dei troni lui e

Carolina vinsero il reame di Napoli, lasciato vacante da Giuseppe. La moglie da tempo gli ripeteva:

«Lasciami fare, grande bete! Fra poco, grazie a me, sarai re!». Il 25 settembre 1808 fece una trionfale

entrata nella città, con l’altisonante titolo di «Joachim-Napoleon par la grace de Dieu et la Constitution de

l’Etat, roi des Deux Siciles, grand amiral de l’Empire». Nonostante i continui ammonimenti e i rimbrotti

dell’augusto cognato, che pretendeva dagli stati vassalli retti dai suoi «proconsoli» una totale

sottomissione agli interessi economici francesi, l’azione di Murat a Napoli fu sostanzialmente positiva:

introdusse il codice napoleonico, iniziò grandi opere pubbliche, costruì strade, cercò di modernizzare le

città, prosciugò le zone paludose e insalubri, represse il banditismo in Calabria. Ma Napoleone,

spregiatore di ogni merito, continuava a soprannominarlo lazzarone e Pantalone italiano.

Quando Murat tentò di aggirare il blocco continentale, cioè il divieto di commercio con l’Inghilterra

imposto a tutta l’Europa, una vera mostruosità che stava portando alla rovina l’intero continente,

Napoleone lo convocò a Parigi e lo minacciò: «Signor maresciallo, vi farò tagliare la testa!». Il blocco

continentale, pilastro della politica napoleonica per annientare l’Inghilterra, iniziato con la firma del trattato

di Berlino nel 1806, si stava rivelando rovinoso per le forze produttrici europee e causò una grande crisi

economica all’inizio del 1811. Nelle piazze ardevano enormi falò in cui venivano bruciate le merci

coloniali importate illegalmente, zucchero, caffè, indaco, cotone, tè, sotto gli occhi di popolazioni sempre

più esasperate verso una Francia non più liberatrice ma sfruttatrice e tiranna, che sopravviveva solo

grazie ai sussidi ricavati dalle esose contribuzioni estorte ai paesi vassalli. I giornali inglesi scrivevano

«Cesare ha perso la testa». In effetti, anche senza Lipsia, anche senza Waterloo, la barbarie del blocco

continentale avrebbe portato alla rovina la mastodontica costruzione imperiale: l’invio di crudeli satrapi

come il maresciallo Nicolas Davout, che ad Amburgo minacciava di punire i trasgressori delle leggi

francesi con cinquanta colpi di bastone, non contribuiva a pacificare gli animi. Quando lo Zar Alessandro

infranse il blocco, permettendo alle navi inglesi di raggiungere i suoi porti, fu la guerra e Napoleone

invase la Russia. Anche il re di Napoli vi partecipò, alla testa di un’unità di cavalleria che all’inizio contava

50 mila uomini e che alla fine si ridusse a non più di 1.200. Memorabili furono i suoi litigi con Davout, che

gli rimproverava di ingaggiare la cavalleria senza riconoscere il terreno e di far massacrare uomini e

cavalli inutilmente. Murat gli aveva risposto per le rime: «Quando si portano gli occhiali, signor

maresciallo (Davout era molto miope), non si fanno più campagne militari».

Pieno di ardore quando c’era da sferrare il coup de sabre decisivo, era però incostante e privo di spirito di

sacrificio durante le lunghe marce strategiche. In Russia Murat perse definitivamente la sua fede, già

vacillante, in Napoleone, che lo aveva nominato comandante in capo dell’armata durante la ritirata,

quando nel dicembre 1812 era stato costretto a rientrare frettolosamente a Parigi in seguito al tentativo di

colpo di Stato del generale Malet. Davanti ai marescialli allibiti, Gioacchino dichiarò che l’Imperatore era

ormai un fou, un insensé al quale nessun governante in Europa poteva più credere. Il capo di Stato

Maggiore Alexandre Berthier così scrisse, allarmato, al ministro della Guerra: «Il re di Napoli è il primo

uomo sul campo di battaglia, ma il più incapace come comandante in capo; bisogna sostituirlo subito con

il viceré (Eugenio Beauharnais) che è pieno di salute e di forza e ha la totale fiducia da parte del duca di

Elchingen (Ney) e del maresciallo Gouvion Saint Cyr». Carolina da Napoli lo scongiurava di restare al suo

posto: «Mon ami, calmati, non perdere il frutto di una campagna così pericolosa e brillante. Capisco le tue

sofferenze, ma ti scongiuro, abbi ancora un po’ di pazienza!» L’Imperatore tempestava: «Vostro marito

non ha coraggio morale, un capitano dei volteggiatori avrebbe comandato meglio di lui». Murat intanto si

dichiarava malato e alle quattro del mattino del 17 gennaio 1813 lasciava il quartiere generale dell’armata

a Vilna e si dirigeva verso Napoli sbraitando: «Non mi farò prendere in questo pot de chambre!». Tornato

nel suo regno, iniziò una frenetica politica del doppio gioco, sostenuto dalla regina, per conservare ad

ogni costo il trono negli anni di agonia dell’Impero. Già sul punto di firmare un accordo con gli austriaci,

combatté nella campagna di Germania, ma dopo la sconfitta di Lipsia nell’ottobre del 1813, lasciò

l’esercito e l’Imperatore, che non doveva più rivedere. Nel gennaio dell’anno successivo firmò un trattato

segreto con Austria e Gran Bretagna e intervenne con i suoi 30 mila uomini a fianco delle potenze alleate

marciando contro l’esercito franco-italiano di Eugenio e affrontandolo sul Taro, presso Reggio. Napoleone

giudicò la sua condotta infame e lo bollò con l’appellativo di traitre extraordinaire. In realtà Murat aveva le

mani legate: aveva agito con l’unico scopo di evitare l’invasione del suo regno e la restaurazione dei

Borboni.

Ma dopo la prima abdicazione di Napoleone, nell’aprile del 1814, lo aspettava un’amara sorpresa: gli

alleati e soprattutto l’Inghilterra si rifiutarono di riconoscerlo e preparavano un ritorno di re Ferdinando,

esiliato dal 1806 in Sicilia. A questo punto l’unica carta che gli restava da giocare era quella, azzardata

ma nobile, dell’unità italiana: «Un re che non sa conservare la sua corona - sosteneva - deve almeno

morire da soldato». Incoraggiato dall’incredibile sbarco a Cannes di un redivivo Bonaparte, che in pochi

giorni riconquistò la Francia, con un ulteriore rovesciamento di alleanze, nel marzo del 1815, alla testa di

circa 36 mila napoletani, si mosse verso il nord Italia per affrontare gli austriaci, con il sogno di

conquistare la penisola e dichiararne l’indipendenza, come aveva enunciato nel proclama indirizzato agli

italiani e firmato a Rimini il 30 marzo. Il suo esercito, dopo alcuni parziali successi, venne però sconfitto a

Tolentino il 2 e il 3 maggio, battaglia che alcuni storici considerano la prima del Risorgimento italiano. Il

20 maggio, in seguito al trattato di Casalanza, il re Ferdinando IV di Borbone veniva richiamato a Napoli,

Carolina si consegnava agli inglesi e Murat era costretto a rifugiarsi in Provenza. Napoleone rifiutò di

impiegare il traitre extraordinaire a Waterloo e dopo la catastrofe in Belgio, Gioacchino, braccato, fuggì in

Corsica. Da quest’isola partì per la sua ultima tragica, fatale avventura.

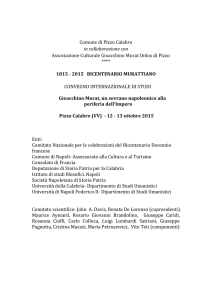

Qui comincia il mistero: possibile che abbia veramente creduto di potere riconquistare Napoli sbarcando

in Calabria con trenta disperati còrsi? Appare molto più plausibile la tesi secondo la quale sia caduto in

una trappola abilmente ordita da agenti segreti borbonici e inglesi. Dichiarato ormai hors la loi (fuorilegge)

era stato avvicinato a Bastia da un suo ex-aiutante di campo, l’ambiguo colonnello inglese Francis

Macirone, che gli aveva consegnato i passaporti, preparati dal principe Metternich, per raggiungere in

esilio Carolina a Trieste, dove si era rifugiata sotto il falso nome di contessa di Lipona (anagramma di

Napoli). Contemporaneamente venne avvicinato da due agenti borbonici, inviati dal ministro di re

Ferdinado IV, Luigi de Medici, che aveva giurato la sua rovina, e da questi attirato in Calabria facendogli

credere che i napoletani erano scontenti e pronti a sollevarsi a suo favore. Esaltato da questa falsa

informazione e arruolati circa 250 uomini e cinque battelli, Gioacchino tentò la sorte; l’8 ottobre 1815

sbarcò a Pizzo Calabro: le sue schiere si erano molto assottigliate perché un’improvvisa burrasca aveva

disperso quattro delle sue navi, che erano scomparse. Sembra che a questo punto Murat avesse

considerato fallito il suo tentativo e volesse proseguire per Trieste per raggiungere sano e salvo la

famiglia. Ma per un malinteso, o forse per il tradimento del comandante della sua nave, il maltese

Barbara, fu costretto a sbarcare con un pugno di uomini: a Pizzo era domenica, giorno di mercato, la

piazza era gremita; in poco tempo si svuotò, mentre Gioacchino invano tentava di farsi riconoscere.

All’improvviso arrivò un drappello di gendarmi che iniziò a sparare sul gruppo, uccidendo tre uomini.

Murat tentò di fuggire verso la spiaggia, ma venne inseguito, arrestato e portato, coi vestiti a brandelli e

coperto di graffi, nella tetra cella detta «del coccodrillo» presso il castello di Pizzo. Il suo funereo destino

era segnato. Alla corte di Napoli ci si congratulava per il successo dell’operazione, l’unico dubbio

riguardava l’esito del processo: si temeva, con una condanna a morte, di offendere l’Austria, poiché

Gioacchino era cognato dell’Imperatrice Maria Luisa, e per i legami che univano Carolina a Metternich,

suo ex-amante. Ma l’ambasciatore inglese, William A’Court, esclamò implacabile: «Ammazzatelo, me ne

assumo la totale responsabilità». Fu istituita una commissione militare, giudicata illegale dall’ex-sovrano,

che rifiutò sia l’avvocato, il capitano Starace, sia di comparire di fronte al tribunale. L’ordine era di

«emettere la sentenza e di procedere all’esecuzione del generale Murat con un quarto d’ora per i conforti

religiosi». Nel tardo pomeriggio del 13 ottobre venne fucilato. Le sue ultime parole furono: «Soldati,

mirate al cuore, ma risparmiate il viso!». La sua ultima vanità, ma non venne ascoltato, poiché fu

necessario finirlo con due colpi di grazia alla testa. Con il consueto glaciale cinismo Napoleone

commentò da Sant’Elena: «Ha avuto quello che si meritava, è morto come un vulgaire chef de bande…

Con me era il mio braccio destro, lasciato a se stesso era un imbécile senza giudizio… I calabresi,

fucilandolo, si sono mostrati più pietosi di chi mi ha imprigionato qui». Carolina Murat si ritrovava così

vedova a soli trentasette anni, esiliata, con quattro figli, e scarse risorse economiche. Da Trieste fu

trasferita a Praga e quindi in Austria: era molto ingrassata, l’eterno sorriso si era trasformato in una

smorfia sprezzante «che non le donava affatto», ma aveva trovato un nuovo spasimante, il generale

Francesco Macdonald, suo ex ministro della guerra, con il quale forse si sposò segretamente. Nel 1830 e

nel 1838 fece due brevi soggiorni a Parigi, dove il governo le aveva finalmente concesso un vitalizio

annuale di centomila franchi. Non ne usufruì mai, poiché morì il 18 maggio 1839 a Firenze, dove fu

sepolta, nella chiesa di Ognissanti. Il corpo dello sfortunato re giacobino era stato invece gettato in una

fossa comune e sebbene non sia mai stato identificato, si suppone riposi sotto la lapide posta nella

navata centrale della chiesa di San Giorgio a Pizzo, con la semplice iscrizione: «Qui è sepolto Re

Gioacchino Murat». Il grande poeta George Byron aveva così commentato, commosso, la scomparsa di

un tale magnifico cavaliere: «Povero, caro Murat, che brutta fine! Sono certo che le sue piume bianche

fossero un punto di riferimento in battaglia, come quelle di Enrico IV».

Anna Maria Vischi Ghisetti