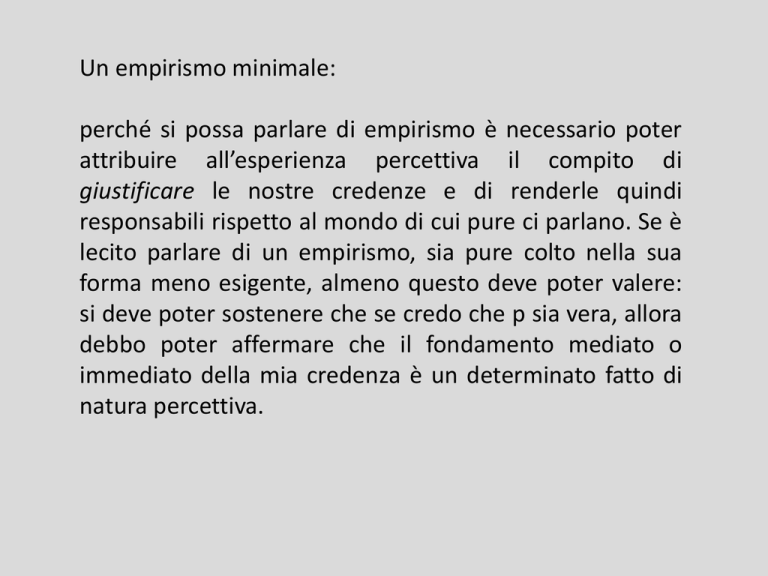

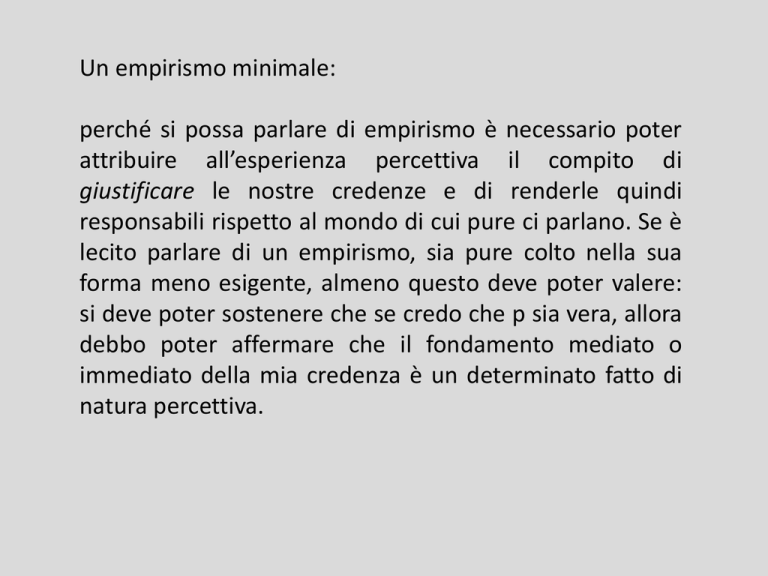

Un empirismo minimale:

perché si possa parlare di empirismo è necessario poter

attribuire all’esperienza percettiva il compito di

giustificare le nostre credenze e di renderle quindi

responsabili rispetto al mondo di cui pure ci parlano. Se è

lecito parlare di un empirismo, sia pure colto nella sua

forma meno esigente, almeno questo deve poter valere:

si deve poter sostenere che se credo che p sia vera, allora

debbo poter affermare che il fondamento mediato o

immediato della mia credenza è un determinato fatto di

natura percettiva.

“Nihil nisi punctum petebat Archimedes, quod esset firmum

et immobile, ut integram terram loco dimoveret; magna

quoque speranda sunt, si vel minimum quid invenero quod

certum sit et inconcussum”.

Il mito del dato

Alla constatazione secondo la quale è lecito distinguere le

conoscenze inferenziali da quelle che ci riconducono alla

dimensione osservativa sembra essere possibile affiancare una

tesi più impegnativa che ci invita a sostenere che le

conoscenze non inferenziali sono direttamente fondate

sull’esperienza e poggiano soltanto su essa. Non è una

differenza da poco: ora non ci limitiamo più a sostenere che vi

sono alcuni fatti che ci sembra di poter constatare muovendo

da ciò che la percezione ci porge, ma vogliamo invece

affermare che la percezione che ora abbiamo nella sua

immediatezza e nella sua natura di dato antecedente ad ogni

interpretazione concettuale è in grado di fondare la nostra

credenza e racchiude in sé tutto ciò che è necessario per

giustificarla.

Una constatazione importante: per Sellars, il

dato è un mito non in se stesso, ma se

cerchiamo di avvalercene in una funzione

fondazionale.

Ciò che è incomprensibile non è il fatto che vi

siano percezioni immediate, ma che esse

possano fungere come fondamento di credenze.

Il dato è un mito dunque solo nella sua funzione

fondazionale – questo è quanto Sellars sostiene.

Due argomenti. La critica del principio empiristico dell’astrazione.

È davvero possibile intendere i concetti come se fossero un

particolare genere di vissuti che sorgono dalle sensazioni grazie ad

una qualche modificazione del loro contenuto psichico? No: è solo

frutto di illusione credere che un concetto sia un’immagine, sia pur

priva di un confine ben definito. Le cose non stanno così, i concetti

non sono immagini, sia pure vaghe, ma un certo modo di impiegarle

che può essere determinato solo se ci si dispone sul terreno

intersoggettivo dei giochi linguistici. Di per sé un’immagine vaga non

ci permette di individuare l’oggetto cui si riferisce e questo può far

sorgere l’idea che quell’immagine abbia la valenza generale che è

propria delle nozioni; le cose non stanno così: un concetto non è

qualcosa che alluda in modo vago al suo referente e che, proprio per

questo, possa equivocamente essere usato per indicare ora questo,

ora quell’oggetto, ma è il veicolo di una determinazione ripetibile, di

un senso che può essere applicato secondo una regola che svincola

dall’occasione del suo occorrere la paradigmaticità dell’esempio.

Il maestro fa così: traccia alla lavagna un triangolo e poi

insegna al bambino ad avvalersene in un certo modo:

propone un disegno e insieme un modo di avvalersene –

una regola, appunto – che fa di ciò che è di fronte ai nostri

occhi un paradigma della triangolarità. Propone un esempio

e insegna un modo di avvalersene, e nel gioco delle

approvazioni e delle riprovazioni sorge una regola d’uso che

trasforma lo spazio dell’accordo in un concetto, in un certo

modo di comportarsi che ha nella sua ripetibilità e nella sua

intersoggettività i suoi contrassegni. Che cosa sia un

triangolo non ce lo dice dunque un disegno fatto alla

lavagna, ma un modo di impiegarlo che è sancito da un

accordo intersoggettivo. Si muove, certo, da ciò che alla

lavagna si mostra, ma l’immagine si fa modello solo in virtù

di una procedura condivisa che le attribuisce una

normatività.

Due argomenti. L’impossibilità di una definizione ostensiva

prelinguistica

Si può definire ostensivamente il nome di una persona, il nome di un

colore, di una sostanza, di un numero, il nome di un punto cardinale,

ecc. La definizione del numero due: «Questo si chiama ‘due’» – e così

dicendo si indicano due noci – è perfettamente esatta. – Ma come è

possibile definire il due in questo modo? Colui al quale si dà la

definizione non sa che cosa si voglia denominare con «due»; supporrà

che tu denomini questo gruppo di noci! – Può supporlo; ma forse non

lo suppone. Al contrario, se voglio attribuire un nome a questo gruppo

di noci, l’altro potrebbe anche scambiarlo per un numerale. E allo

stesso modo colui al quale do una definizione ostensiva del nome di

una persona potrebbe interpretarlo come il nome di un colore, come la

designazione di una razza o addirittura come il nome di un punto

cardinale. Ciò vuol dire che la definizione ostensiva può in ogni caso

essere interpretata in questo e in altri modi (L. Wittgenstein, Ricerche

filosofiche, op. cit., § 28).

La triade incorente di Sellars

«X esperisce il contenuto sensoriale rosso»

implica «X conosce in modo non

inferenziale che s è rosso». B. La capacità

di esperire dati sensoriali non è acquisita.

C. La capacità di conoscere fatti dalla

forma x è φ è acquisita. A e B insieme

implicano non C; B e C implicano non A; A

e C implicano non B (ivi, p. 9).

La soluzione di Sellars: se si abbandona A, l’esperire contenuti sensoriali diventa un

fatto non cognitivo, un fatto che può anche costituire, in realtà una condizione

necessaria, persino logicamente necessaria, della conoscenza non inferenziale, ma

che rimane pur sempre un fatto che non può costituire questa conoscenza . La tesi A

è per Sellars la tesi che esprime il mito del dato. Negarla vuol dire allora negare che

sia lecito muovere dai dati sensoriali per leggerli alla luce della loro controparte

conoscitiva e questo significa insieme distinguere nel concetto di dato sensoriale

due piani interamente diversi – da un lato il piano della percezione come

accadimento naturale che si situa nello spazio logico delle cause, dall’altro il piano

dei giudizi di esperienza che si situano sul terreno dello spazio logico delle ragioni.

Il concetto di dato sensoriale ci appare così come il frutto di un nothos logos da cui

occorre prendere apertamente le distanze: “1. L’idea che certi episodi interiori – ad

esempio sensazioni di rosso o di do # – si presentano negli esseri umani (e nei bruti)

senza presupporre alcun processo di apprendimento o di formazione di concetti, e

che questi episodi siano tali che, in loro assenza, sarebbe in un certo senso

impossibile vedere ad esempio che la superficie esterna di un oggetto fisico è rossa

e triangolare, o udire ad esempio che un certo suono fisico è un do #. 2. L’idea che

certi episodi interiori siano le conoscenze non inferenziali del fatto che certi

elementi sono, ad esempio, rossi o do #, insieme all’idea che essi rappresentino le

condizioni necessarie della conoscenza empirica per il fatto di fornire la base

evidenziale a tutte le altre proposizioni empiriche” (ivi, p. 10).

Al fallimento del mito del dato fa eco l’ipotesi del coerentismo, come posizione

che ci invita a prendere definitivamente commiato dall’empirismo e a sostenere

che non è possibile alcuna giustificazione razionale dei nostri giochi linguistici. Il

linguaggio come insieme dei giochi linguistici è coerente e ogni singola mossa è

giustificata, come in una partita a scacchi, da altre mosse, ma non c’è un

ancoramento razionale che ci consenta di dire che il nostro pensiero parla del

mondo.

Si parla di coerentismo per alludere a quella posizione filosofica che ritiene che il

problema della verità non possa che giocarsi sul terreno della coerenza interna

delle nostre opinioni, che non possono essere giustificate dall’essere così del

mondo. Disponiamo le nostre proposizioni e le raccordiamo al mondo solo in un

senso minimale – nel senso che i nostri pensieri ci servono per muoverci in

questo nostro mondo; che ne parlino davvero, tuttavia, è qualcosa che non

sembra possibile affermare. E ciò è quanto dire che nell’ipotesi del coerentismo il

pensiero è davvero molto simile ad una partita a scacchi in cui ogni mossa ha una

giustificazione interna alla scacchiera e una finalità esterna ad essa – vincere la

partita.

Di qui il problema di McDowell:

“le ragioni […] per l’abbandono dell’empirismo consistono, schematicamente,

nella tesi che non possiamo assumere una rilevanza epistemologica

dell’esperienza senza cadere nel Mito del Dato, nel quale si suppone che

l’esperienza, concepita in modo da non poter valere come tribunale, si ponga

nondimeno come giudice nei confronti del pensiero empirico. Certamente,

questo argomento ha la forma adatta per mostrare che dobbiamo rinunciare

all’empirismo. Il guaio è che non mostra come possiamo farlo. Non fa nulla per

rendere ragione della plausibilità della concezione empirista, secondo la quale

possiamo dare un senso alla direzionalità verso il mondo del pensiero empirico

solo se lo concepiamo come responsabile della sua correttezza nei confronti del

mondo empirico, e possiamo comprendere la responsabilità nei confronti del

mondo empirico solo in quanto mediata dalla responsabilità nei confronti del

tribunale dell’esperienza, concepita nei termini degli impatti diretti del mondo

sugli esseri che possiedono capacità percettive. Se ci limitiamo alle posizioni

prese in esame […] le attrattive dell’empirismo non portano che all’incoerenza

del Mito del Dato. Ma finché non viene data una ragione delle attrattive

dell’empirismo, questo fatto è solo fonte di un perdurante disagio filosofico, non

una ragione che ci alletti ad abbandonare l’empirismo” (ivi, p. XVIII).

Una soluzione kantiana: il duplice fungere della ragione. La

nostra esperienza percettiva è già permeata dalla

dimensione del concetto e la presenza della spontaneità

nell’esperienza è tale da non essere separabile dalla

sensazione stessa. Il contributo che la sensibilità dà alla

conoscenza non può essere nemmeno astrattamente

disgiungibile dalla dimensione concettuale – dice McDowell

e ciò equivale a sostenere che l’esperienza è attraversata da

parte a parte dai concetti.

Questa richiesta non è avanzata dal rifiuto del mito del dato,

ma dalla necessità di pensare all’esperienza percettiva come

una voce nello spazio logico delle ragioni. Non come un

accadimento, ma come una ragione che può giustificare il

nostro credere così.

Una domanda importante:

se il contributo che la sensibilità dà alla conoscenza non può essere

nemmeno astrattamente disgiungibile dalla dimensione concettuale , se

ogni esperienza percettiva è già subordinata alla norma del concetto, non

stiamo forse cancellando semplicemente la differenza tra spontaneità e

recettività? Che cosa differenzia l’esperienza sensibile nella sua apparente

passività dalla libertà che caratterizza la spontaneità del pensiero?

A questa domanda si deve cercare di dare una risposta perché la sensatezza

delle considerazioni che abbiamo proposto poggia comunque sul fatto che

spontaneità e recettività non siano la stessa cosa e operino anzi in modi

differenti. La sensibilità ci ancora al dato, la dimensione concettuale lo

illumina: il nodo che li stringe deve essere indissolubile, ma non può

cancellare la specificità delle loro funzioni

La soluzione che McDowell ci propone: il duplice fungere del

concetto e la passività dell’esperienza concettualmente intesa.

“Ho detto che, quando godiamo di un’esperienza, le capacità concettuali sono

già utilizzate nella ricettività, non esercitate su materiali della ricettività che si

suppongono antecedenti. E con ciò non voglio dire che vengano esercitate su

qualcos’altro. Suona del tutto stonato, in questo caso, parlare di esercizio

delle capacità concettuali. Farebbe pensare a un’attività, laddove l’esperienza

è passiva. Nell’esperienza ci si ritrova gravati di un contenuto. Le proprie

capacità concettuali sono già state messe in gioco, nel rendersi disponibile del

contenuto, prima che si abbia una qualunque scelta in materia. Il contenuto

non è qualcosa che si costruisce di propria iniziativa, come quando si decide

che cosa dire a proposito di qualcosa. In effetti è proprio perché l’esperienza è

passiva, un caso di ricettività in atto, che la concezione dell’esperienza che sto

suggerendo può soddisfare il desiderio di un limite alla libertà – di quel limite

che è all’origine del Mito del Dato” (ivi, p. 11).

Una soluzione, in senso ampio, kantiano

“la stessa funzione, che dà unità alle diverse rappresentazioni in un

giudizio, dà dunque unità anche alla semplice sintesi delle diverse

rappresentazioni in un’intuizione” (I. Kant, Critica della ragion pura,

op. cit., p. 95)

Kant ritiene che si possa parlare di un duplice fungere della ragione

e distingue per questo una logica formale da una logica

trascendentale, anche se poi ci invita a dedurre l’una dall’altra,

dimostrando così implicitamente che ciò che agisce sul terreno

del’esperienza, formandola nella modalità del giudizio, non è un

pregiudizio oscuro e infondato, ma è la razionalità stessa.

Il problema di Kant e la sua eco in Mente e mondo: come

possiamo dire che l’esperienza è formata da concetti se i concetti

non sono applicati all’esperienza?

Cogliamo il carattere concettuale dell’esperienza solo perché

possiamo disporla sullo sfondo del suo interagire con il pensiero

come libero esercizio delle nostre capacità intellettuali:

“In maniera del tutto generale, le capacità coinvolte

nell’esperienza sono riconoscibili come concettuali solo sullo

sfondo del fatto che chi le possiede è sensibile alle relazioni

razionali che collegano i contenuti dei giudizi d’esperienza con

altri contenuti giudicabili. Questi collegamenti danno ai concetti il

loro posto come elementi di possibili visioni del mondo”

(J. McDowell, Mente e mondo, op. cit., p. 12).

“Le capacità concettuali poste passivamente in gioco nell’esperienza

appartengono a una rete di capacità volte al pensiero attivo, una rete che

governa razionalmente le reazioni agli impatti del mondo sulla sensibilità tese

alla comprensione. Ed è parte dell’idea che l’intelletto è una facoltà della

spontaneità – che le capacità concettuali sono capacità il cui esercizio avviene

nel dominio della libertà responsabile – quella che la rete, nella forma in cui

determina a un certo momento il pensiero del singolo soggetto, non è

intangibile. Il pensiero empirico attivo si svolge sotto l’obbligo costante di

riflettere sulle credenziali dei collegamenti, presunti razionali, che lo governano.

Deve esserci una determinazione costante a rimodellare concetti e concezioni,

quando la riflessione ce lo richiede. Certo, non esiste davvero la prospettiva che

ci si possa trovare a dover rimodellare i concetti ai bordi estremi del sistema, i

concetti più immediatamente osservativi, in risposta a pressioni provenienti

dall’interno del sistema. Ma questa prospettiva, indubbiamente irreale, serve a

evidenziare quello che è il punto rilevante per il mio scopo attuale. Il punto è

questo: benché l’esperienza di per sé non si adatti bene all’idea di spontaneità,

anche i concetti più immediatamente osservativi sono parzialmente costituiti dal

loro ruolo in qualcosa che è, esso sì, appropriatamente concepito in termini di

spontaneità” (ivi, p. 13).

Insomma: il carattere concettuale dell’esperienza si manifesta nel

fatto che l’esperienza funga da un lato come una voce che sembra

fondare le nostre credenze, dall’altro come un parere che sembra

possibile rivedere e discutere alla luce di altre voci. L’esperienza

percettiva dice la sua nello spazio logico delle ragioni e se così

stanno le cose, allora deve avere forma concettuale. Il fondamento

della tesi secondo la quale il concettuale è senza confini è dunque

nella constatazione che vi è un’appartenenza della dimensione

percettiva allo spazio logico delle ragioni – quell’appartenenza che

è chiamata in causa sia dal concetto stesso di un tribunale

dell’esperienza, sia dalla possibilità del sapere di retroagire, sia

pure in misura minimale, sul come della nostra esperienza

percettiva.

Si può, in altri termini, imparare a vedere e imparare a vedere

meglio.

Alcune domande rimaste aperte:

1. La posizione di McDowell implica l’idealismo

2. L’affermazione secondo la quale il concettuale è senza

confini è fenomenologicamente proponibile?

3. Che dire del concetto di seconda natura di cui McDowell ci

parla?

4. Si può sostenere che vi è una cesura così netta tra gli

animali e l’uomo o questa tesi è semplicemente l’eco di un

specismo teoricamente dubbio ed eticamente discutibile?