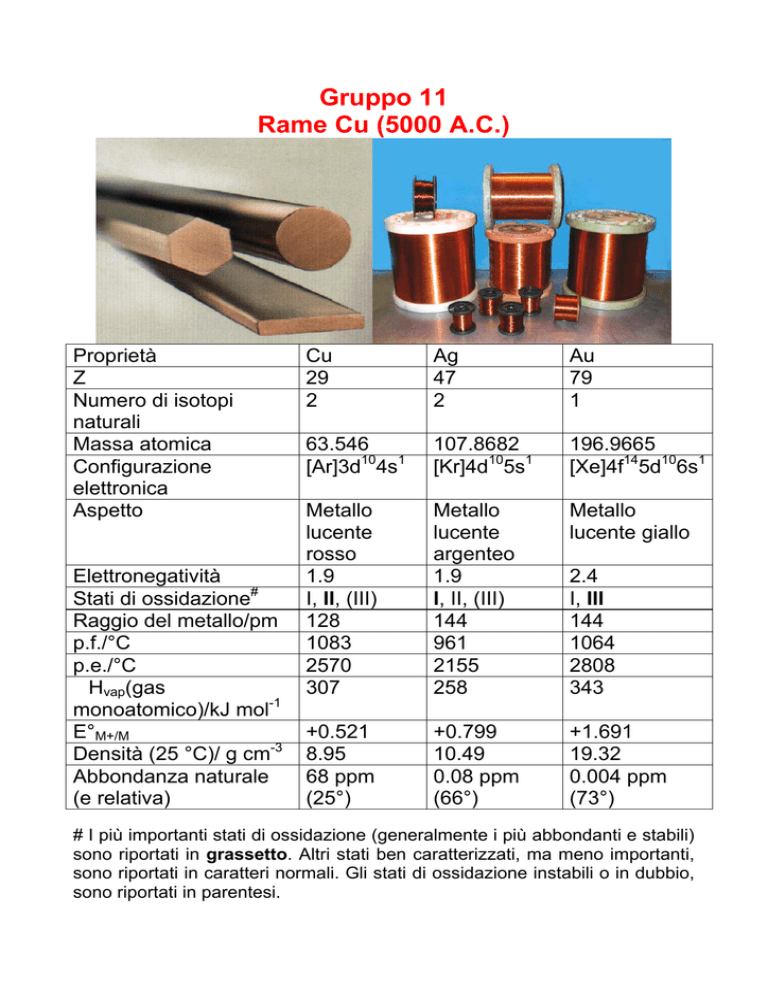

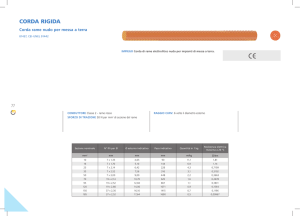

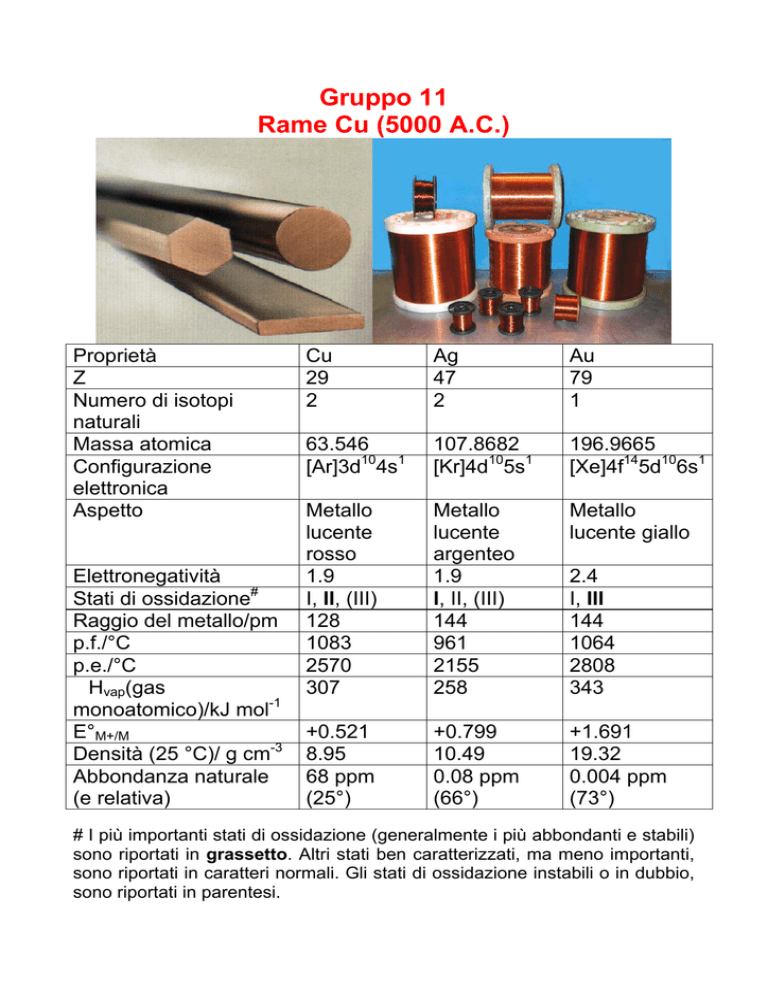

Gruppo 11

Rame Cu (5000 A.C.)

Proprietà

Z

Numero di isotopi

naturali

Massa atomica

Configurazione

elettronica

Aspetto

Elettronegatività

Stati di ossidazione#

Raggio del metallo/pm

p.f./°C

p.e./°C

Hvap(gas

monoatomico)/kJ mol-1

E°M+/M

Densità (25 °C)/ g cm-3

Abbondanza naturale

(e relativa)

Cu

29

2

Ag

47

2

Au

79

1

63.546

[Ar]3d104s1

107.8682

[Kr]4d105s1

196.9665

[Xe]4f145d106s1

Metallo

lucente

rosso

1.9

I, II, (III)

128

1083

2570

307

Metallo

lucente

argenteo

1.9

I, II, (III)

144

961

2155

258

Metallo

lucente giallo

2.4

I, III

144

1064

2808

343

+0.521

8.95

68 ppm

(25°)

+0.799

10.49

0.08 ppm

(66°)

+1.691

19.32

0.004 ppm

(73°)

# I più importanti stati di ossidazione (generalmente i più abbondanti e stabili)

sono riportati in grassetto. Altri stati ben caratterizzati, ma meno importanti,

sono riportati in caratteri normali. Gli stati di ossidazione instabili o in dubbio,

sono riportati in parentesi.

RAME (ARGENTO E ORO)

- Presenti in natura anche allo stato elementare o “nativo” (primi tre

metalli scoperti dall’uomo)

- Metalli nobili (non reattivi);

- Conducono bene la corrente elettrica ed il calore;

- Sono teneri e malleabili;

- Configurazione (n-1)d10ns1;

- Composti in stato di ossidazione +1 (configurazione (n-1)d10):

diamagnetici e spesso incolori (eccezioni per trasferimento di carica

legante-metallo)

- Composti in SO +2 e +3: sottolivello d non riempito.

- Il rame è abbastanza abbondante;

- Argento e oro sono piuttosto rari.

- Il rame e l’argento sono inerti agli acidi non ossidanti, si sciolgono

invece in acidi ossidanti (HNO3, H2SO4 conc. a caldo).

- L’oro ancora più inerte si scioglie solo in acqua regia (che scioglie

metalli preziosi):

3Cu + 8H+ + 2NO3- → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

Ag + 2H+ + NO3- → Ag+ + NO2 + H2O

Au + NO3- + 4Cl- + 6H+ → [Au(Cl)4]- + 3NO2 + 3H2O

In soluzione stato di ossidazione più stabile: Cu(II), Ag(I) e Au(III).

IL RAME

Minerali principali:

-

calcopirite CuFeS2 (in apparenza simile alla pirite FeS2)

calcosina Cu2S;

malachite verde CuCO3xCu(OH)2 (rame carbonato basico);

cuprite Cu2O (rosso rubino).

Industrialmente il rame si ottiene per riduzione con carbone

dell’ossido che a sua volta si ottiene per calcinazione del carbonato

CuCO3 → CuO + CO2

2CuO + C → 2Cu + CO2

Oppure dai solfuri per fusione del minerale in presenza di aria

2Cu2S + 3O2 → 2Cu2O + 2SO2

2Cu2O + Cu2S → 6Cu + SO2

Il rame così ottenuto viene purificato per via elettrochimica.

- Cu usato nell’industria elettrica per la sua alta conducibilità;

- per le condotte dell’acqua data la sua scarsa reattività;

- nelle leghe quali ottone (Cu/Zn con il 20-50% di Zn), bronzo

(Cu/Sn con il 15% di Sn) e monel (Cu/Ni con il ca. 41% di Ni):

Nei paesi industrializzati il rame è riciclato ca. per il 30%.

Il rame è ossidato dall’ossigeno dell’aria in

presenza di altri agenti atmosferici come

H2O e CO2 dando un carbonato basico non

stechiometrico di Cu(II) (xCu(OH)2.yCuCO3)

di colore verde (verderame)

Fig. L’ossidazione atmosferica dei manufatti in

rame (grondaie, tetti ecc.) produce uno strato

superficiale di verderame (cupole della sinagoga di

Firenze)

L’ARGENTO

Minerali principali:

- argentite Ag2S;

- associato ai minerali di rame.

La maggior quantità si recupera dai fanghi anodici della raffinazione

elettrolitica del rame.

Si purifica per attacco con CN- e aria

4Ag + CN- + 2H2O + O2 → 4[Ag(CN)2]- + 4OHe per successiva riduzione con zinco

2[Ag(CN)2]- + Zn → 2Ag + [Zn(CN)4]2In soluzione è stabile Ag+ che dà luogo per alcalinizzazione ad

Ag2O insolubile in acqua.

PROPRIETA’ CHIMICHE DELL’ARGENTO

- L’argento è il più attivo dei metalli nobili, ma è molto poco

reattivo a confronto con gli altri elementi

- non si ossida, ma reagisce con i solfuri o H2S annerendosi.

Lo strato annerito può essere rimosso per abrasione (paste di

argento che rimuovono uno strato di metallo) oppure

chimicamente scaldando l’oggetto in una soluzione diluita di

NaCl (sale da cucina) o NaHCO3 (bicarbonato). O ancora

mettendo l’argento a contatto con un metallo più attivo (es: Al)

che reagisce con lo zolfo.

- Non reagisce con acidi non ossidanti diluiti o basi forti.

- Si scioglie in acidi ossidanti (HNO3 H2SO4 conc.) a dare lo ione

Ag+. (facilmente ridotto ad Ag).

L’ORO

- Spesso associato ai minerali di rame e di argento;

- Allo stato nativo nelle rocce quarzifere;

In passato (le pepite d’oro): grani di metallo disseminati nei filoni di

quarzo vengono accumulati per erosione come sedimenti nei letti

dei fiumi.

I grani possono essere separati dalla silice trattando la miscela con

acqua. L’oro è molto denso (19.3 g cm-3) e si deposita rapidamente

sul fondo, SiO2 con una densità di 2.5 gcm-3, si deposita più

lentamente ed è trascinata via dall’acqua.

Attualmente questo metodo è poco usato (riserve esaurite).

Ad oggi come l’argento si estrae con azione combinata di cianuri e

aria:

4Au + 16CN- + 6H2O + 3O2 → 4 [Au(CN)4]- + 12OHE si riduce con zinco

2[Au(CN)4]- + 3Zn + 4 CN- → 2Au + 3[Zn(CN)4]2- In gioielleria (75% della produzione di Au): leghe con Ag e Cu

(mantengono il colore dell’oro ma sono più dure).

- Proporzione di oro nella lega espressa in carati:

- oro puro è 24 carati.

- leghe normalmente usate: 9, 18 e 22 carati e contengono

9/24, 18/24 (750/1000), 22/24 di oro puro rispettivamente.

- Altri usi: applicazioni industriali (elettronica, 10-15%); applicazioni

mediche, uso dentale, conio di monete e lingotti.

PROPRIETA’ CHIMICHE DELL’ORO

- Chimicamente molto inerte (non reagisce con soluzioni alcaline ne

con tutti gli acidi puri eccetto il selenico. Si scioglie in acqua regia

(3:1 HCl e HNO3 conc.) che mette insieme potere ossidante di

HNO3 e complessate di Cl-

GLI STATI DI OSSIDAZIONE DEL RAME IN SOLUZIONE

ACQUOSA

I soli ioni che esistono in soluzione acquosa (esclusi i complessi)

sono di Cu2+.

I potenziali normali di ossidoriduzione sono i seguenti

Cu2+

(verde)

0.153

Cu+

0.521

Cu

(incolore)

0.337

nel mezzo acquoso si ha spontaneamente la reazione di

disproporzione:

2Cu+(aq) → Cu2+(aq) + Cu(s)

ΔE° = 0.521 – 0.153 = 0.37 V

K = 1.6 x106

Lo stato di ossidazione Cu(I) esiste soltanto come complesso o

come composto insolubile.

Come complesso:

- in presenza di ammoniaca i potenziali normali di ossidoriduzione

sono i seguenti:

[Cu(NH3)4]2+

(azzurro)

0.044

[Cu(NH3)4]+

-0.081

Cu

(incolore)

-0.019

In queste condizioni il rame(I) è stabile ed ha luogo la reazione di

comproporzione:

[Cu(NH3)4]2+ + Cu

(azzurro d9)

→ 2[Cu(NH3)2]+

(incolore d10)

ΔE° = 0.044 + 0.081 = 0.125 V

In presenza di etilendiammina NH2CH2CH2NH2 (en) si ha l’effetto

opposto:

2CuCl + 2en → Cu(en)2Cl2 + Cu

ΔE° = 0.295 V

Lo ione monovalente ha un numero di coordinazione 2 (angolo di

180° fra le posizioni di coordinazione – non può ospitare un legante

chelante); lo ione bivalente (NC = 4) può formare legami chelati

Come composto insolubile:

Esempi: CuCl, CuBr, CuI, CuCN e CuSCN.

Cu(I)

Lo ione Cu2+ non è molto ossidante (E°Cu2+/Cu+ = 0.153;

E°Cu2+/Cu = 0.337). Tuttavia, in presenza di anioni capaci di

precipitare lo ione Cu+, il potere ossidante del rame(II) aumenta

notevolmente.

Per esempio in presenza di ioni I-, che precipitano il rame(I) in

forma di CuI (bianco), una parte dello ioduro viene ossidata a iodio

(E°I2/2I- = 0.54 V).

Cu2+ + I- → CuI(s) + I2 [pPs(CuI) = 12] (da bilanciare)

Na2S2O3 + I2 → Na2S4O6 + NaI

(da bilanciare)

Reazione usata per determinare Cu2+ in soluzione mediante analisi

volumetrica: un eccesso di KI è aggiunto e lo I2 prodotto viene

determinato mediante titolazione con tiosolfato di sodio:

Il composto CuI2 non esiste.

EFFETTO JAHN-TELLER

Teorema di Jahn-Teller: per una molecola non lineare in uno stato

elettronicamente degenere deve avvenire una distorsione per

abbassare la simmetria, togliere la degenerazione e abbassare

l’energia.

L’effetto Jahn-Teller nelle strutture dei complessi di rame(II)

I complessi esacoordinati come ad esempio lo ione [Cu(H2O)6]2+

(configurazione d9) sono distorti dalla simmetria ottaedrica per

effetto Jahn-Teller.

La chimica del rame(II) è fortemente influenzata dall’effetto JahnTeller.

Cu(II)

- Lo stato +II è il più stabile ed importante per il rame.

- Lo ione rameico Cu2+ ha la configurazione elettronica d9 ed ha

un elettrone spaiato: i suoi composti sono colorati e

paramagnetici.

- CuSO4x5H2O e molti sali idrati del rame II (sali rameici) sono

di colore blu.

- Lo ione idrato [Cu(H2O)6]2+ (azzurro): si forma per dissoluzione

in acqua di CuSO4 o Cu(NO3)2 o quando l’idrossido o il

carbonato vengono sciolti in un acido.

2+

H2O

H2O

H 2O

Cu

H2O

H 2O

H 2O

Ottaedro molto distorto

L’aggiunta di NaOH ad una soluzione contenente Cu2+ dà un

precipitato blu dell’idrossido Cu(OH)2 (pPs = 20).

Cu2[Fe(CN)6]: bruno (pPs =15.7), insolubile in acidi diluiti, solubile in

ammoniaca per formazione di complessi è ottenuto per aggiunta di

K4[Fe(CN)6] ad una soluzione di Cu2+ è spesso utilizzato per la

ricerca di rame(II).

Complessi di rame

Sia il rame(I) che il rame(II) hanno molta attitudine a formare

complessi stabili.

Cu(CN)43-, pKi = 28.

Complesso planare quadrato stabile: il rame metallico si scioglie

nelle soluzioni di cianuro.

Cu + 4KCN + H2O → K3Cu(CN)4 + ½H2 + KOH.

[Cu(CN)4]2- pKi = 27

Trattando i sali di rame(II) con ammoniaca si ottiene:

[Cu(NH3)4]2+ pKi = 12, azzurro scuro

2+

NH3

H 3N

Cu

H 3N

NH3

Complesso planare quadrato abbastanza stabile, in equilibrio con il

complesso Oh distorto con 2 H2O in posizione assiale.

Per ottenere l’esaammino rame(II) dovrei lavorare in NH3 liquida.

Dal colore di questo complesso è possibile riconoscere il rame(II)

nelle soluzioni (limite di sensibilità 60 ppm.).

Cu2+ (aq) + 2OH- (aq) → Cu(OH)2 (s)

Cu(OH)2 (s) + 4NH3(aq) → [Cu(NH3)4]2+(aq)

+ 2OH- (aq)

(a) (b)

(c)

Quando una soluzione acquosa di Cu(II) (a) viene trattata con

ammoniaca acquosa precipita Cu(OH)2 (b). L’aggiunta di un

eccesso di NH3 provoca il ridiscioglimento per formazione del

complesso [Cu(NH3)4]2+ (c)

Per aggiunta di HCl:

[CuCl4]2- pKi = -2, di colore giallo.

Il riconoscimento del rame(II) si basa generalmente sulla

formazione del complesso [Cu(NH3)4]2+ azzurro o anche sulla

precipitazione del composto Cu2[Fe(CN)6] rosso-bruno.