Francesco Giannattasio

La didattica della musica come empatia fra competenze

Alcune riflessioni a partire da un esempio ‘fulminante’ di Bobby McFerrin (2009)

Mi è stato chiesto di fornire, in qualità di etnomusicologo (ma siamo ormai nel XXI secolo e

personalmente preferisco considerarmi un ‘musicologo transculturale’), un mio contributo al

progetto InNova Musica “Percorsi aperti nelle didattiche musicali” e tento volentieri di avanzare

qualche proposta, anche se non mi sono mai specificamente occupato di insegnamento della musica.

L’unica esperienza che ricordi è la partecipazione a un volume collettivo (realizzato assieme ai

colleghi Giorgio Adamo, Maurizio Agamennone, Carlo Ciasca, Serena Facci e Giovanni Giuriati,

che se ne assunse la cura) per il “Centro di Ricerca e Sperimentazione per la Didattica Musicale” di

Fiesole, dal titolo Forme e comportamenti della musica folklorica italiana. Etnomusicologia e

didattica. Il volume (con allegata musicassetta), pubblicato dalle Edizioni Unicopli, è del 1985 e

risale dunque a oltre un quarto di secolo fa; d’altra parte, come si sa, da noi la questione

dell’insegnamento della musica, soprattutto a livello scolare, si pone, anche se in modo del tutto

rapsodico, da tempi remoti. Scopo dei diversi saggi di quel libro era di proporre o, almeno, di

suggerire alcune possibilità d’uso, nella didattica della scuola dell’obbligo, di materiali musicali,

modi di fare musica e metodi di descrizione e analisi risultanti dalla ricerca etnomusicale. Nel mio

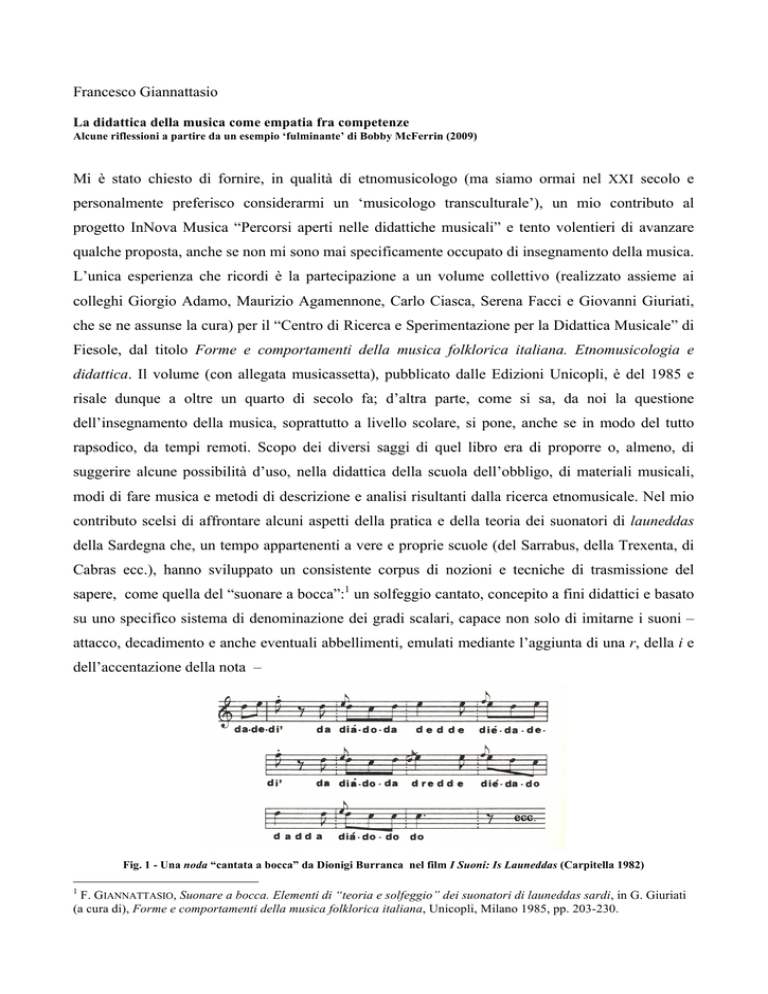

contributo scelsi di affrontare alcuni aspetti della pratica e della teoria dei suonatori di launeddas

della Sardegna che, un tempo appartenenti a vere e proprie scuole (del Sarrabus, della Trexenta, di

Cabras ecc.), hanno sviluppato un consistente corpus di nozioni e tecniche di trasmissione del

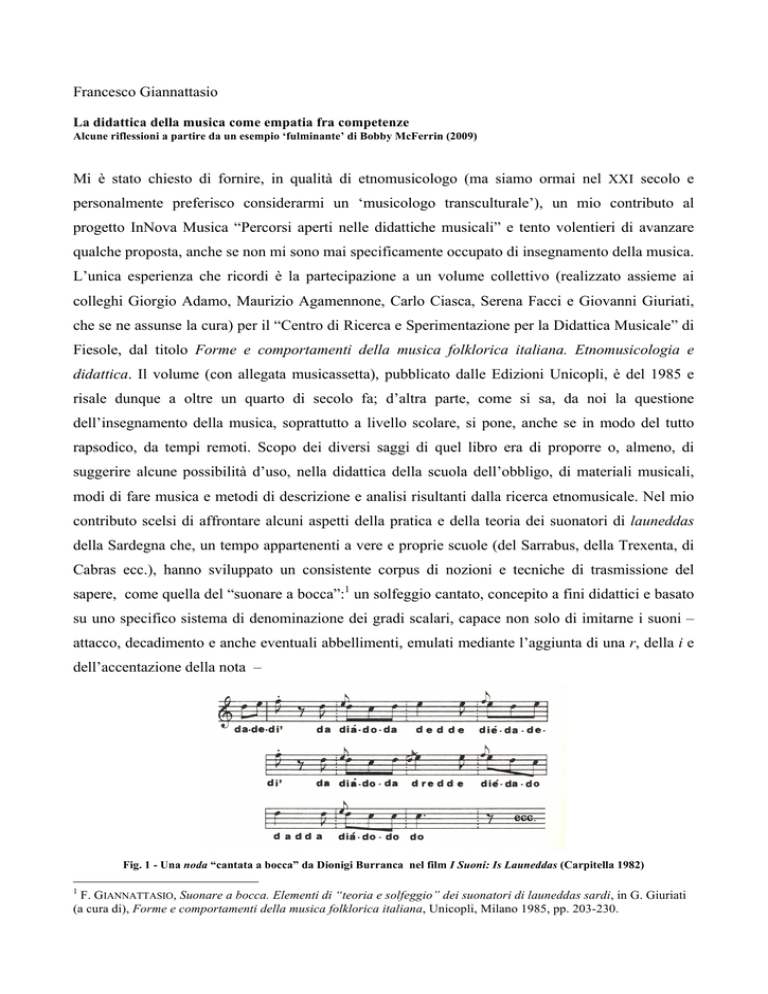

sapere, come quella del “suonare a bocca”:1 un solfeggio cantato, concepito a fini didattici e basato

su uno specifico sistema di denominazione dei gradi scalari, capace non solo di imitarne i suoni –

attacco, decadimento e anche eventuali abbellimenti, emulati mediante l’aggiunta di una r, della i e

dell’accentazione della nota –

Fig. 1 - Una noda “cantata a bocca” da Dionigi Burranca nel film I Suoni: Is Launeddas (Carpitella 1982)

1

F. GIANNATTASIO, Suonare a bocca. Elementi di “teoria e solfeggio” dei suonatori di launeddas sardi, in G. Giuriati

(a cura di), Forme e comportamenti della musica folklorica italiana, Unicopli, Milano 1985, pp. 203-230.

ma anche di connotarli con precisione. Nella figura che segue sono riportate in sintesi le

caratteristiche di questa particolare modalità di denominazione e solfeggio cantato dei suoni, nella

quale l’astrazione teorica appare del tutto subordinata alla pratica:

Figg. 2-3 - I nomi dei suoni utilizzati per “suonare a bocca”, vale a dire per solfeggiare (o meglio “doddeggiare”), dai

suonatori di launeddas e, a destra, lo schema dal quale risulta evidente come tale denominazione abbia un carattere

sistematico, riferendosi in modo inequivocabile, attraverso l’opposizione fra consonante occlusivo-alveolare d e occlusivopostalveolare dd, alle due canne melodiche e, attraverso le diverse vocali, ai gradi dei due relativi tetracordi. I numeri

indicano appunto i gradi dei due tetracordi (m = mankosedda; m.m. = mankosa manna). Il quarto grado della mankosa

manna, essendo i due tetracordi congiunti, ha la stessa denominazione (DO) del primo grado della mankosedda.

Nel mio saggio per la Scuola di Fiesole prendevo dunque in esame questo e altri elementi della

teoria musicale delle launeddas, anche in relazione alle particolari modalità di trasferimento,

secondo una tradizione e una mentalità orali, del sapere musicale nelle “botteghe” dei suonatori di

tripli clarinetti della Sardegna (spesso un tempo anche calzolai), basandomi soprattutto

sull’esperienza compiuta come collaboratore e aiuto-regista di Diego Carpitella nella realizzazione

del

documentario I Suoni: Is Launeddas (1982) sul “mastro” suonatore e calzolaio Dionigi

Burranca (1913-1995) di Ortacesus (CA)2. Nell’ultima parte del saggio traevo qualche indicazione

“didattica”, secondo gli intenti del volume, da quanto avevo descritto e analizzato. Ne riporto di

seguito un ampio stralcio (Giannattasio 1985: 223-226):

[…] il mio contributo a questa pubblicazione si differenzia forse dagli altri, più centrati sui materiali sonori

e su questioni relative a tecniche e modalità di esecuzione. Vi vengono però affrontati almeno due aspetti

cruciali per l’insegnamento della musica: quello della relazione maestro-allievo (l’apprendistato dei

suonatori di launeddas) e quello del lessico e della teoria musicale.

Rispetto al primo dei due va subito detto che un confronto di qualsiasi sorta fra il rapporto maestro-allievo

delle scuole-botteghe delle launeddas e quello delle nostre scuole dell’obbligo sarebbe, per ovvi motivi,

improponibile. Vi è tuttavia da sottolineare un importante risvolto dell’intricato e conflittuale rapporto fra

apprendista e maestro suonatore di launeddas: quello […] della “motivazione” dell’allievo. Questa

2

D. CARPITELLA, I Suoni: Is launeddas, 16 mm, colore, 30’, prod. RAI - III Rete TV, 1982.

2 costituisce il fattore forse determinante nella trasmissione del “mestiere” delle launeddas, tant’è vero che

[…] il maestro suonatore sfrutta sapientemente il desiderio di apprendere dell’allievo per trasfondergli, con

un gioco scaltro (e spesso impietoso) di concessioni e negazioni, la propria competenza musicale.

Paradossalmente si può dire che non è tanto il suonatore a insegnare all’apprendista quanto quest’ultimo a

impadronirsi, non senza fatica e sforzo di volontà, del sapere di cui il primo è geloso custode. Questo rigido

meccanismo, strettamente funzionale a una trasmissione generazionale del sapere, non è esclusivo – come

si sa – dei suonatori di launeddas, ma è tipico di tutte le tradizioni artigiane, purtroppo ormai in decadenza

pressoché ovunque. Per restare alla musica, lo si ritrova nelle scuole di canto o di strumento del mondo

islamico, dall’India fino al Nord Africa.

Tralasciando, comunque, il complessivo sistema di training, che non ha certo molti punti di contatto con i

metodi e le possibilità dell’odierna “educazione musicale” scolastica, l’aspetto della motivazione

dell’allievo resta un problema centrale di qualsiasi didattica, in particolare per discipline come la musica

che implicano una forte componente di partecipazione emotiva. E qui mi sia consentita, per meglio spiegare

il mio pensiero, una digressione di carattere personale. Ricordo ancora distintamente il momento in cui

entrai in possesso del mio primo strumento musicale: un’armonica a bocca. Avevo allora cinque anni, ma il

mio primo istinto, non appena cominciai a soffiare nello strumento, fu quello di cercarvi dei motivi

conosciuti e non certo quello di compiervi una “esperienza musicale”. Per questo forse, oggi, provo una

certa diffidenza verso tutte quelle sperimentazioni didattiche a “suon” di carte stracciate e rumori

d’ambiente, che dovrebbero dare agli scolari il senso di una “dimensione” musicale d’insieme. Chiarisco

che non si tratta di una prevenzione nei confronti dei “materiali” sonori, certamente ingiustificata oggi che

l’estensione della sfera del musicale ai suoni della vita quotidiana è un fatto acquisito a livello di massa

grazie ai compositori contemporanei, alla diffusione della computer music ecc. Ma ritengo che, in generale,

tali esperienze didattiche vengano calate dall’alto senza tener conto dell’effettiva “competenza” musicale

dei giovani alunni. Gli esperimenti didattici centrati sull’“informale”, sulla coordinazione della “libera

emissione sonora” ecc. possono riscuotere un momentaneo successo nella classe, perché la impegnano in

una attività collettiva che del gioco, come della musica, condivide alcune caratteristiche: il coinvolgimento

psico-motorio e l’organizzazione secondo regole convenzionalmente stabilite. Ma non garantiscono una

terza caratteristica fondamentale della dimensione musicale: quella simbolica. Se «è musica ogni fenomeno

che un individuo, un gruppo o una cultura accetta di considerare come tale» (Nattiez, 1981, p. 835), chi

stabilisce, a parte l’insegnante, il carattere musicale dell’esperienza? E su quali motivazioni? Il ragazzo che,

secondo la tradizione delle launeddas, va “a bottega” per imparare a suonare, ha un’idea precisa di cos’è la

musica: è, verosimilmente, il suono delle launeddas che fin da bambino ha imparato a riconoscere. A

partire da questa sua “coscienza” musicale di base si possono misurare le sue attitudini e pulsioni nei

confronti della musica; facendo leva su di esse il maestro potrà guidarlo nella successiva formazione.

Ma anche ognuno dei bambini (o dei ragazzi) che compongono una classe scolastica ha una propria

idea della musica: formatasi, probabilmente attraverso le colonne sonore dei cartoni animati e dei jingle

pubblicitari della TV, o sulla base di quel che ascolta a casa con i genitori. Da questo livello di competenza

musicale si dovrebbe partire, a mio avviso, per costruire le prime attività didattiche, e non da astratte

“esperienze musicali”. Ma forse si tratta di una proposta più facile da enunciare che da mettere in pratica.

In effetti, il problema maggiore non risiede nello specifico livello di formazione degli insegnanti, quanto

nella natura stessa della nostra cultura musicale, che ormai sembra obbligarci a una scissione tra teoria e

pratica, tra pensiero e azione musicali. Per quel processo di razionalizzazione che ha determinato gli

sviluppi della musica occidentale, la teoria musicale, con il suo lessico, le sue regole e il suo sistema di

scrittura, ha finito con l’evolversi in modo quasi del tutto autonomo dalla pratica. Questa dicotomia fra

teoria e pratica condiziona la nostra formazione e il nostro pensiero, rendendo, fra l’altro, molto difficile

insegnare la musica. Osservava acutamente Arnold Schönberg nelle prime pagine del suo Manuale di

armonia (1963, pp. 7-8; ed. or. 1922) :

Perché dunque un mastro falegname non si chiama “teorico”, o un teorico della musica “mastro

musico”? Perché c’è una piccola differenza: il falegname non dovrebbe mai intendere il suo

mestiere da un punto di vista esclusivamente teorico, ma il teorico musicale in genere non ha

nessuna capacità pratica, insomma non è un “mastro” [ ... ]. Conseguenza è che nessun’arte è

stata ostacolata nel suo sviluppo dai suoi insegnanti quanto la musica.

Ovviamente Schönberg non si riferiva agli insegnanti di “educazione musicale”, ai quali spetta oggi

un compito solo all’apparenza più semplice e di certo molto delicato: garantire ai propri allievi,

prima di ogni altra cosa, un approccio diretto, reale, alla dimensione musicale; non tanto al

3 “suonare”, quanto al “fare musica” (che, come sanno molti musicisti, è cosa assai diversa).

Probabilmente quelle mie riflessioni, alcune delle quali forse anche innovative quarant’anni

fa, suonano oggi datate e del tutto scontate, così come fanno sorridere i riferimenti a

sperimentazioni didattiche allora in voga, come quelle ispirate alle teorie pedagogico - musicali del

M° Boris Porena, particolarmente seguite negli anni in cui Porena, docente di Nuova didattica della

composizione al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma, si fece promotore di un’attiva ricerca e di

un’estesa pubblicistica sulla didattica musicale nelle scuole dell’obbligo. E tuttavia, ripensando a

quei tempi, viene da dire che allora per lo meno si sperimentava.

Oggi, a giudicare dagli intenti e dagli esiti delle varie recenti riforme istituzionali, ma anche

da quel che si legge negli scritti di riveriti musicologi accademici, si respira aria di restaurazione.

Cosa pensare, ad esempio, di affermazioni come quelle contenute nella presentazione al volume

Educazione musicale e formazione (Franco Angeli 2008), a cura di Giuseppina La Face Bianconi e

Franco Frabboni, laddove, si precisa che

il volume, «destinato ai pedagogisti nonché agli

insegnanti e agli studenti delle Scuole, dei Conservatori, delle Università è concepito come un

dialogo multidisciplinare tra musicologi, etnomusicologi, pedagogisti, pedagogisti della musica,

esperti di didattica, psicologi, antropologi e musicisti, nell’intento di aggiornare e ridefinire il

“modello” dell'Educazione musicale e di discutere le funzioni formative della disciplina, il suo

statuto e le pratiche nelle quali si estrinseca», ma, beninteso, sulla base del seguente imperativo:

Un'Educazione musicale ben strutturata deve coniugare il conoscere col fare, deve trasporre il savoir

savant dei musicologi nel savoir à enseigner dei docenti, onde condurre alla ‘comprensione musicale’

intesa come un processo eminentemente culturale.

Soprattutto eloquenti appaiono, in tale sentenza declaratoria, l’opposizione fra ‘conoscere’ e ‘fare’,

la nozione di ‘comprensione musicale’ e, infine, quell’aggettivo ‘culturale’, da intendersi

naturalmente non in senso antropologico. Militando anch’io nelle file della musicologia accademica

(anche se rivendico e rimpiango un passato da musicista), non voglio approfondire nel merito tali

affermazioni. Quanto al “savoir savant dei musicologi”, mi sembra tuttavia che esso possa

degnamente essere impiegato per i loro studi storici e le loro analisi dotte delle musiche d’arte ed

eurobianche del passato e per i loro corsi accademici, senza per questo necessariamente invadere un

campo, quello della didattica musicale, che in modo più opportuno pertiene a chi la musica la fa

davvero. Personalmente ritengo che, in un ambito espressivo e comunicativo così emotivamente

sensibile come la musica, la questione essenziale non sia tanto quella, pur rilevante, del savoir à

enseigner, ma soprattutto quella del savoir enseigner. E per insegnare musica non occorrono

pedanti pedagoghi o coltissimi grilli parlanti ma consapevoli maestri; in modo analogo, se per

parlare di letteratura francese o inglese è sufficiente essere dei critici o dei docenti universitari, per

imparare il francese o l’inglese, e quindi anche per conoscere una produzione letteraria nel suo

4 idioma originario, occorrono insegnanti “madrelingua”.

In effetti, pensando a una didattica della musica, le questioni che mi paiono più rilevanti, oltre

a quella ovvia di chi può insegnare, sono: come insegnare? come rapportarsi ai fruitori

dell’insegnamento? Per non mettermi a fare io il professorino, ho pensato di ricorrere a un

testimonial autorevole, Bobby McFerrin, certamente insospettabile di parzialità. Per rendersene

conto, basta scorrere la sua biografia: nato a New York nel 1950 da una famiglia di cantanti lirici,

dopo aver studiato pianoforte Robert “Bobby” McFerrin si è dedicato al canto (rivelando, fra l’altro,

un orecchio assoluto e un’estensione vocale di 4 ottave). Scoperto da Jon Hendricks, è entrato prima

nel gruppo musicale del chitarrista George Benson e poi si è aggregato in tournée con Herbie

Hancock. Ha inciso numerosi dischi, fra i quali The Voice (1984), primo album per voce sola nella

storia del jazz, frutto di un percorso che l’ha portato a esibirsi in concerti dal vivo, totalmente

improvvisati e caratterizzati da una forte e continua interazione con il pubblico. Nel 1988, con il

brano Don't Worry Be Happy, improvvisato in studio di registrazione, McFerrin ha raggiunto il

vertice delle classifiche pop. Ciononostante, all’apice della popolarità (dieci volte vincitore del

Grammy Award), McFerrin decide di studiare direzione d'orchestra (con Bernstein, Meier e Ozawa)

e, già nel 1990, dirige l'Orchestra Sinfonica di San Francisco. In seguito, collaborerà con le più

grandi orchestre del mondo, tra cui la New York Philharmonic e i Wiener Philharmoniker, che nel

2003 dirigerà nel tour europeo. Nel 2007 e nel 2010 McFerrin si è anche esibito al Teatro alla Scala

di Milano, dirigendone la Filarmonica.

Dato che da sempre ritengo Bobby McFerrin l’esempio più convincente della sostanziale

differenza fra esecutore e musicista e anche una prova vivente dell’attuale transculturalità dei

linguaggi musicali, sono rimasto assolutamente affascinato da un brevissimo filmato che un anno fa

un mio studente (i giovani, si sa, sono sempre i più aggiornati) ha scaricato da You Tube e mi ha

portato all’università: un documento di poco più di tre minuti che, senza parole ma solo con suoni,

gesti e traslazioni nello spazio dice molto di più di qualsiasi trattato teorico sulla musica, su chi può

insegnarla e su come rapportarsi ai discenti e, soprattutto, si rivela assai più convincente di qualsiasi

precettistica astratta. L’effetto è (o almeno è stato per me) una specie di satori (o di insight, come

direbbe la psicologia).3 D’altra parte, è noto come alcuni ritengano che anche l’esperienza musicale,

in quanto tale, sia suscettibile di determinare momenti di “illuminazione” (in effetti, quando

3

Il termine satori (悟, da satoru, “rendersi conto”), nel buddismo Zen giapponese indica l'esperienza del risveglio

spirituale, l’attimo dell’illuminazione nel quale non ci sarebbe più alcuna differenza tra colui che si “rende conto” e

l’oggetto dell’osservazione. Tale processo è ben espresso dalla forma poetica dell'haiku.

5 realmente si compie, provoca profonda commozione, evoca immagini, fa venire i brividi, “pelle

d’oca” ecc.). Mi sembra allora più opportuno, anzi necessario, che chi sta benevolmente

percorrendo queste mie pagine si fermi un attimo e, prima di andare oltre nella lettura, veda il breve

filmato in questione, entrando in internet e digitando http://www.youtube.com/watch?v=ne6tB2KiZuk

Indipendentemente dal grado di ‘consapevolezza’ che il documento può o meno aver provocato, è

indubbio che la performance di Bobby McFerrin offra non pochi spunti ai fini di una riflessione

sulla didattica musicale. Prima di entrare nel merito, converrà fornire alcune informazioni sul

contesto di tale performance. Come si legge nella pagina di You Tube, Bobby McFerrin si propone

di dimostrare, sollecitando la partecipazione del pubblico, «The power of the pentatonic scale», nel

corso di uno degli eventi che hanno caratterizzato il World Science Festival tenutosi a New York

nel giugno 2009: una tavola rotonda svoltasi il 12 di giugno e dedicata a "Notes & Neurons: In

Search of the Common Chorus"4, alla quale hanno partecipato (da sinistra a destra nella foto che

segue) il conduttore radiofonico John Schaefer, nel ruolo di moderatore, il neuroscienziato

cognitivo Jamshed Bharucha (Tufts University, Medford MA), il noto musicista e psicologo Daniel

Levitin (McGill University, Canada),5 il neuroscienziato Lawrence Parsons (University of

Sheffield, Gran Bretagna) e, appunto, Bobby McFerrin.6

Figura 4

4 Indovinato appare il doppio senso, coro comune/con-­‐senso unanime, affidato a “common chorus”. 5

Di D. LEVITIN è stato pubblicato in Italia nel 2008 (Le Scienze, Torino) Fatti di musica. La scienza di un’ossessione

umana (titolo orig. This is your Brain on Music. Understanding a human obsession).

6

http://worldsciencefestival.com/videos/notes_neurons_in_search_of_the_common_chorus?/video/notes-neurons-full

per vedere il filmato completo della tavola rotonda.

6 I quesiti posti da Schaefer con i quali dovevano misurarsi i partecipanti alla tavola rotonda erano

essenzialmente due: la nostra risposta alla musica è innata o determinata culturalmente? Le reazioni

al ritmo e alla melodia sono influenzate dall’ambiente o sono universali? Già dalla natura di questi

due interrogativi ci si rende conto di come, grazie a oltre un secolo di ricerche etnomusicologiche, i

tempi siano cambiati: la questione della musica come “linguaggio universale” è ormai affrontata in

consessi pubblici non specialistici secondo una prospettiva transculturale, tenendo conto delle

indicazioni dell’etnomusicologia circa le differenze, spesso sostanziali (specialmente per quel che

riguarda il “temperamento” degli intervalli e le concezioni del tempo e del ritmo musicale), fra le

diverse “lingue musicali” del mondo. Anche l’esempio utilizzato da McFerrin per intervenire a suo

modo sulla questione, “la forza della scala pentatonica”, rinvia a una questione che, per quanto

oggetto di interesse da parte della musicologia europea otto-novecentesca,7 a partire da Constantin

Brǎiloiu8 è stata ampiamente ed esaurientemente affrontata dall’etnomusicologia del secolo scorso.

Naturalmente McFerrin, parlando di scala pentatonica, intende la scala pentatonica

anemitonica, che alcuni considerano antecedente alla scala diatonica (giacché si tratterebbe dei

primi cinque suoni determinati dal “ciclo delle quinte”)9 e che l’etnomusicologia ha dimostrato

essere la scala musicale più diffusa nel mondo, tant’è che la sua presenza è attestata ancora oggi nei

cinque continenti. Il sistema scalare pentatonico anemitonico può essere dunque considerato un

fenomeno universale o, se si vuole essere prudenti, un “quasi-universale”.10 Tale sistema scalare si

fonda su due soli tipi di intervalli, l’intervallo di tono (di 200 cents o, secondo un linguaggio tonale,

di seconda maggiore), che è il più “stretto” e l’intervallo più “largo” di un tono e mezzo (di 300

cents ovvero di terza minore); da qui la sua definizione di anemitonico, vale a dire privo di

semitoni. Per raggiungere l’ottava ogni successione scalare degli intervalli è possibile, salvo la

contiguità fra due intervalli “larghi” (il che, nell’articolazione melodica, rende impossibile il tritono,

diabolus in musica di medievale memoria). Ne consegue che nella scala, dal primo grado all’ottava,

7

Cfr. in particolare: F.A. GEVAERT, Traité d’harmonie théorique et pratique, Lemoine, Paris-Bruxelles 1904, H.

HELMOLTZ (von), On the Sensation of Tone as a Phisiological Basis for the Theory of Music, Dover, New York 1954

(ed. or. 1863), H. RIEMANN, Handbuch der Musikgeschichte, I, 2, Breitkopf & Härtel, Leipzig 1905 e Folkloristische

Tonalitätsstudien, I, Breitkopf & Härtel, Leipzig 1916.

8

C. BRǍILOIU, Sur une melodie russe, in P. Souvtchinsky (a cura di) Musique russe, II, PUF, Paris 1953, pp. 329-391

[ed. it. in C. Brǎiloiu, Folklore musicale, vol. II, Bulzoni, Roma 1982, pp. 7-59, col titolo Su una melodia russa].

9

Ma le varie teorie sul “circolo delle quinte” (come la Blasquintentheorie di Von Horbostel) sono da tempo considerate

superate e Brǎiloiu (op. cit., specie pp. 41 e sgg.) ha sostenuto l’ipotesi, gia ventilata da Riemann e altri studiosi, della

genesi della scala pentatonica (nelle sue cinque configurazioni intervallari) dalla successione, congiunta o disgiunta, di

due “tricordi” (e non “tetracordi”, data l’assenza del semitono) in posizione autentica o plagale. Da qui deriverebbe

anche l’incertezza della tonica, come esito di una costante “oscillazione fra tonalità parallele” (ivi, pp. 26-27). 10

Anche in tale prospettiva, un’attenzione particolare è stata prestata, in anni recenti, alle scale pentatoniche africane. A

tale proposito cfr., ad esempio: S. AROM, La «syndrome» du pentatonisme africain, «Musicae scientiae», I (2), 1997,

pp. 139-163 ; F. GIANNATTASIO, Le pentatonisme africain en tant qu’«univers du discours», «Musicae scientiae»,

Forum de Discussion I, 2000, pp. 73-82.

7 non possono esservi che due intervalli di 300 cents e tre intervalli di 200 cents, sempre disposti in

modo asimmetrico; questo comporta che siano possibili, per permutazione dei gradi o per

mutazione (spostamento degli intervalli a partire da un’altezza costante), cinque diverse

configurazioni di scala pentatonica, che alcuni chiamano impropriamente “modi pentatonici” (per

analogia con i modi del sistema pentatonico cinese):

Permutazione

Mutazione

1. Sol la si / re mi

2. La si / re mi / sol

3. Si / re mi / sol la

4. Re mi / sol la si

5. Mi / sol la si / re

1. Sol la si / re mi

2. Sol la / do re / fa

3. Sol / si b do / mi b fa

4. Sol la / do re mi

5. Sol / si b do re / fa

Figura 5

Ormai, soprattutto grazie a Brǎiloiu,11 sappiamo che il pentatonismo anemitonico è fondato su serie

la cui struttura e le cui combinatorie sono prive di gerarchie, essendo le melodie sempre

caratterizzate da assenza della sensibile, incertezza della tonica e una sostanziale imprevedibilità di

incipit e tonus finalis. Questa particolare natura del pentatonico rende pertanto inopportuno

descriverne intervalli e melodie ricorrendo a una terminologia propria del sistema diatonico

eptatonico – tonica, seconda maggiore, terza minore ecc. – vista la mobilità dei gradi della scala

pentatonica nelle cinque sue configurazioni. In effetti, vi è una sostanziale differenza fra le due

scale: entrambe sono fondate su due tipi d’intervallo, uno “largo” e uno “stretto”, ma nella scala

diatonica il rapporto tra i due tipi di intervallo è di 2:1 (tono vs semitono, 200 vs 100 cents); in

quella pentatonica anemitonica vi è invece un rapporto di 3:2 (tono e mezzo vs tono) e questa

differenza comporta che gli intervalli pentatonici siano permutabili secondo un rapporto

sesquialtero (3 vs 2), per cui una 2a pentatonica anemitonica può corrispondere a una 2a maggiore o

a una 3a minore, una 3a p.a. a una 3a M o a una 4a, una 4a p.a. a una 5a o a una 6a m, una 5a p.a. a una

6a M o a una 7a m (vedi figura che segue):

Figura 6 (ripresa e tradotta da GIANNATTASIO 2000, op. cit., p. 75)

11

Cfr. BRǍILOIU, op. cit.

8 Questo aspetto del rapporto sesquialtero tra i due intervalli di una scala pentatonica anemitonica va

tenuto presente per quel che in seguito si dirà. Ciò che qui interessa, però, non sono la natura e le

conseguenze melodiche degli intervalli e delle scale pentatoniche ma la particolare natura della

performance di McFerrin al World Science Festival del 2009 e, soprattutto, le conseguenze di tale

performance ai fini di una riflessione sulla didattica musicale.

Proverò allora a descrivere e a sottoporre a dettagliata analisi quel che avviene nel filmato.

Andiamo per ordine. Nel corso della tavola rotonda si stava evidentemente parlando delle

aspettative e della prevedibilità del fluire musicale nel corso di un’esecuzione. Il breve documento

filmato inizia, infatti, con McFerrin che si alza in piedi e, rivolto agli altri partecipanti, dice:

«Aspettative? (Expectations?) Aspettate! (Wait!) …». A questo punto si rivolge agli ascoltatori in

sala e indicando con le mani, il salto che sta compiendo intona un suono, un REb, invitando tutti,

con successivi saltelli sul posto, a intonarlo (00:00:18). Una volta assicuratosi che il pubblico si sia

sincronizzato, anche ritmicamente, ai suoi movimenti, si sposta verso la sua sinistra (destra per la

platea) e intona MIb (00:00:30, v. Fig. 7), seguito dal coro della platea, assieme al quale esegue più

volte, saltando ritmicamente da un suono all’altro, i due gradi congiunti, attestando in tal modo

l’intervallo di tono; poi, restando muto, compie un ulteriore salto verso la sua sinistra (dunque

discendente), al quale il pubblico, con naturalezza e perfetta sincronia, reagisce intonando FA.

Figura 7

L’interplay continua, a questo punto su MIb – Reb – FA, ma non è ancora possibile stabilire che si

tratti della sequenza di tre gradi congiunti dall’intervallo di tono (o πυκνóν, come la denominò

Hugo Riemann)12 di una scala pentatonica, per cui McFerrin introduce, con un’ulteriore

spostamento a destra (sinistra per la platea) il SIb (00:01:06) e, con esso, l’intervallo “largo” (300

cents). Da notare la precisione dell’indicazione cinesica fornita da McFerrin (Fig. 8);

significativamente, come risulta dalla mia analisi, il rapporto fra l’ampiezza degli spostamenti è

sesquialtero esattamente come quello fra i due intervalli “largo e “stretto:

12

Cfr. Folkloristische Tonalitätsstudien, I, Breitkopf & Härtel, Leipzig 1916.

9 RAPPORTO FRA SPOSTAMENTO DEL CORPO E AMPIEZZA DEL RELATIVO INTERVALLO MUSICALE

cm. |

1,6

| 1,05 |

Mib

REb

SIb

300cs

200cs

Fig. 8 –Sequenza del video di McFerrin (http://www.youtube.com/watch?v=ne6tB2KiZuk) compresa fra 01:11 e 01:13.

10 Diviene a questo punto di estremo rilievo notare come McFerrin solleciti e attivi la competenza dei

suoi inter-locutori/common chorus, ai quali addirittura affida l’esecuzione della scala mentre vi

improvvisa “sopra” una melodia pentatonica; melodia che per la platea funziona da riferimento

mentale implicito e da suggestione dell’effettivo ambito scalare. Infatti, nell’ultima parte della

performance, l’esecuzione spontanea dell’intera scala su un range di due ottave da parte della platea

diviene la prova di una comunicazione efficace e di una competenza empaticamente condivisa fra

conduttore dell’interplay e coro, almeno limitatamente a quel che riguarda la conoscenza, il

riconoscimento e la corretta esecuzione della scala pentatonica anemitonica: una scala ascendente

definibile, in base alla posizione dei due intervalli “larghi”, come del primo tipo (o,

impropriamente, modo) pentatonico (v. Fig. 5) vale a dire la scala

REb MIb FA / LAb SIb

T T Tt½ T T½

nella quale il πυκνóν, la sequenza di tre toni, occupa i primi tre gradi, mentre il secondo intervallo

di T½ (SIb – REb) conduce all’ottava. 13

Il commento di Bobby McFerrin alla fine della performance è forse l’unico punto della sua

dimostrazione che solleva qualche interrogativo. Egli infatti spiega che in ogni parte del mondo in

cui ha proposto questa esperienza musicale tutti hanno sempre reagito allo stesso modo, eseguendo

senza esitare la scala pentatonica. Per la verità, ho impressione che la reazione possa invece

cambiare, anche di molto, in funzione del livello sia sociale che di cultura generale del pubblico e,

soprattutto, a seconda della latitudine geografica a cui l’esperimento si compie. Certamente, negli

Stati Uniti d’America, così come in Gran Bretagna e in Irlanda, dove la scala pentatonica è presente

in modo consistente nella storia e nella prassi anche recente della musica e, a maggior ragione, in

gran parte dell’Africa e dell’Asia, non v’è dubbio che il sistema pentatonico faccia parte di una

cultura e di una sensibilità musicali diffuse. Così come in quelle parti d’Europa nelle quali, non solo

per alcune tradizioni folkloriche locali ma anche in ragione di una cultura musicale di massa

abbastanza sviluppata il pentatonico è conosciuto, non ho difficoltà a credere in una sua agevole

identificazione. Tuttavia mi chiedo se nel nostro paese, così “anadoremico” e così poco abituato a

uscire dai propri stereotipi, un simile esperimento potrebbe avere eguale successo, senza dover

13

Ma nell’apparato teorico del jazz al quale probabilmente anche McFerrin fa riferimento, il sistema pentatonico

anemitonico, tradizionalmente modale, è riletto sulla base dell’inclusione nel sistema armonico tonale, per cui la

distinzione fra configurazioni prende prevalentemente in considerazione una pentatonica “maggiore”, corrispondente a

una p.a. di I tipo (sol la si / re mi o, nel nostro caso, Db Eb F / Ab Bb) e una pentatonica “minore”, con il πυκνóν in

seconda posizione (mi / sol la si / re o, nel nostro caso, Bb / Db Eb F / Ab), corrispondente a una scala di p.a di V tipo.

11 ricorrere a un abbinamento – che so io – fra gradi della scala e nomi dei giocatori di calcio, quelli sì

conosciuti da tutti.14

Ma al di là del particolare modello scalare su cui McFerrin ha organizzato la propria

performance, credo che non possano sfuggire l’immediatezza, l’approccio diretto e la capacità di

trasfondere sicurezza e senso di responsabilità con le quali il musicista americano si dimostra in

grado di comunicare con i suoi interlocutori, condividendo con loro la competenza di alcuni

elementi fondanti del “linguaggio” musicale.

Un’estroversione e un’immediata empatia che

vengono trasmesse attraverso una comunicazione totale, fatta di suoni e silenzi, di gesti,

ammiccamenti e segnali ritmici, di indicazioni fornite sempre al momento opportuno e di reazioni

adeguate chieste ai suoi inter-locutori esattamente nell’attimo in cui sono necessarie per costruire

l’esperienza musicale d’insieme: un tempismo e un’empatia che, almeno per chi fa musica in tempo

reale, sono la vita stessa di qualsiasi possibile condivisione.

Ecco, perché a mio avviso la breve performance di McFerrin può costituire un caso

esemplare anche nella prospettiva di una didattica musicale. Certo, essa testimonia di un modo di

vivere la musica e di comunicarla per il quale non credo esistano, purtroppo, espedienti tecnici. In

altri termini, temo non ci sia modo di programmare a freddo un comportamento di questa natura; un

comportamento che, peraltro, è di per sé pedagogico. Significativo appare, in questo senso, il

riconoscimento implicito all’operato di McFerrin espresso da Daniel Levitin, sotto forma di ironico

invito, proprio nei secondi conclusivi del filmato: “Se per caso tu stessi cercando un lavoro nel

campo delle neuroscienze …..”.

Tuttavia, un’esperienza come quella esemplificata da McFerrin, pur non avendo in sé alcuna

finalità didattica, può essere utile come elemento di raffronto, come insight, come sprone morale,

come stimolo ad agire in modo diretto e a con-suonare con i propri allievi. Certamente, non si può

essere così “interattivi” nell’insegnare la musica se non la si conosce a fondo. Anche in questo è

esemplare Bobby McFerrin che, senza rinunciare al jazz e alle proprie improvvisazioni vocali,

decide di studiare direzione d’orchestra con dei maestri – e che maestri! – di varia provenienza

14

Ma forse è anche vero, come sostiene il collega Vincenzo Caporaletti, che ormai sembra aleggiare in ogni luogo, e

quindi anche fra le nuove generazioni di questo paese, una sorta di “pentatonismo subliminale”, diffusosi attraverso i

mass media nell’ultimo secolo. “Basti pensare – osservava acutamente Caporaletti in uno scambio epistolare fra noi quanto rock & roll sia pervaso di pentatonismo e quanta musica dei Beatles, quanto country rock (Byrds, Crosby, Still,

Nash & Young), fino ad arrivare al pentatonismo maggiore ubiquo in Pat Metheny e così presente in Keith Jarrett. Per

fare Nashville Style basta una slide guitar con pentatoniche maggiori. Come per fare soul music non si può prescindere

dalla pentatonica minore. E poi i jingles pubblicitari, le suonerie dei telefonini, gli oggetti sonori tecnologici:

pentatonici, con prevalenza del minore. La stessa tecnica di base della chitarra oggi inizia dallo studio dei cosiddetti

“box” pentatonici, che non sono altro che schemi dattilici applicabili sulla tastiera, specialmente di tipo p. minore…”

12 culturale e di diversa esperienza (basti pensare al Maestro ma anche Professore universitario di

Interpretazione musicale Christoph-Ulrich Meier). In questo senso, nessuno può sostenere che una

cultura musicale approfondita non sia necessaria per essere didatti di musica e anzi, soprattutto oggi

che opposizioni un tempo discriminanti, quali oralità / scrittura, colto / popolare, occidentale / non

occidentale, tonale / modale, d’uso / di consumo, funzionale / estetico, anonimo / d’autore

sembrano aver perduto gran parte del loro valore distintivo, è sempre più richiesta una conoscenza

transculturale della musica o, meglio, delle musiche.

Una cosa però sembra altrettanto evidente: per insegnare la musica, per fare i maestri di

musica, bisogna essere musicisti; bisogna saperla fare, la musica e non solo suonarla come perfetti

meccanici esecutori. Occorre altresì avere la semplicità di farla assieme agli altri e non sopra gli

altri. E questa nel nostro paese è, a mio modo di vedere, un’indicazione cruciale, suona quasi come

un appello da ultima spiaggia, specie oggi che anche i nostri Conservatori, come le Università, si

stanno viepiù riempiendo di grilli parlanti, di astratti pedagoghi e di professorini.

Se dunque ho voluto riportare e analizzare l’esempio di Bobby McFerrin è proprio perché

ritengo che, per chi non solo abbia il privilegio di fare musica ma provi anche il piacere di

condividere con gli altri questa straordinaria modalità espressiva e di comunicazione, tale esempio

può costituire uno sprone ad essere prima di ogni altra cosa se stesso; in altri termini, a essere

musicista anche nel momento in cui la musica la insegna. Coraggio!

Pubblicazioni citate

AROM S.

1997

La «syndrome» du pentatonisme africain, «Musicae scientiae», I (2), pp. 139-163.

BRǍILOIU C.

1953

Sur une melodie russe, in P. Souvtchinsky (a cura di) Musique russe, II, PUF, Paris, pp. 329-391 [ed. it. in C.

Brǎiloiu, Folklore musicale, vol. II, Bulzoni, Roma 1982, pp. 7-59, col titolo Su una melodia russa].

CARPITELLA D.

1982

I Suoni: Is launeddas, 16 mm, colore, 30’, prod. RAI - III Rete TV.

GEVAERT F.A.

1904

Traité d’harmonie théorique et pratique, Lemoine, Paris-Bruxelles.

GIANNATTASIO F.

1985

Suonare a bocca. Elementi di “teoria e solfeggio” dei suonatori di launeddas sardi, in G. Giuriati (a cura di), Forme e comportamenti

della musica folklorica italiana, Unicopli, Milano, pp. 203-230.

2000

Le pentatonisme africain en tant qu’«univers du discours», «Musicae scientiae», Forum de Discussion I, pp. 73-82.

HELMOLTZ H. (von)

1954 (ed. or. 1863) On the Sensation of Tone as a Physiological Basis for the Theory of Music, Dover, New York.

LA FACE BIANCONI G. e F. FRABBONI (a cura di)

2008

Educazione musicale e formazione, Franco Angeli, Milano.

LEVITIN D.

2008

Fatti di musica. La scienza di un’ossessione umana, Le Scienze, Torino.

RIEMANN H.

1905

Handbuch der Musikgeschichte, I, 2, Breitkopf & Härtel, Leipzig.

1916

Folkloristische Tonalitätsstudien, I, Breitkopf & Härtel, Leipzig.

SCHÖNBERG A.

1963 (ed. or.1922) Manuale di armonia, 2 voll., Il Saggiatore, Milano.

13