unità

8

L’Italia nella seconda

guerra mondiale

Riferimenti storiografici

1

Nel riquadro Benito Mussolini e Adolf Hitler salutano la folla nel corso

di una parata militare in Germania.

Sommario

1

2

3

4

Le carenze strutturali delle forze armate

italiane

Il rancio del soldato italiano

I comunisti italiani in URSS e la questione

dei prigionieri

I fascisti di Salò di fronte ai partigiani

e alla guerra civile

F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012

5

6

7

8

Il proclama di Alexander

Le motivazioni del comportamento delle

truppe tedesche verso gli italiani

Il campo di concentramento di Arbe

La vicenda delle foibe: un inquietante

nodo storiografico

1

Le carenze strutturali delle forze armate

italiane

UNITÀ 8

Lo storico inglese MacGregor Knox è uno specialista di storia militare che ha studiato in modo dettagliato il Regio esercito durante la seconda guerra mondiale. A suo giudizio, la disfatta

fu l’inevitabile conseguenza della combinazione di due fattori:

le errate valutazioni politiche di Mussolini e la meschinità dei vertici militari, accusati da Knox di incompetenza, provincialismo,

ottuso attaccamento al passato e connivenza con la venalità della grande industria. La sua impietosa conclusione è che «il fallimento militare dell’Italia fascista fu innanzitutto il fallimento della cultura militare e delle istituzioni militari italiane».

L’ITALIA NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE

2

Resta fuori questione che le armi e i weapon systems [l’apparato bellico, n.d.r.] italiani erano i meno efficaci, i meno numerosi e i più costosi prodotti nei principali paesi belligeranti della seconda guerra mondiale.

L’acciaio italiano costava il quadruplo rispetto al prezzo

del mercato internazionale. Secondo una stima autorevole, le nuove corazzate della classe Littorio consegnate alla marina a partire dal 1940 furono pagate il

doppio di quanto sarebbero costate se fossero state

costruite nei cantieri francesi, certo non i più economici

del mondo. E in settori quali progettazione di macchine belliche, metallurgia, tecnica della catena di montaggio, macchine utensili, strumenti di precisione, elettronica per le comunicazioni, radiolocalizzatori e

ecogoniometri, l’industria italiana entrò in guerra – e in

grande misura rimase sempre – in una condizione di

ostinata e provinciale arretratezza. Ricerca e controllo

di qualità in settori chiave quale quello dei mezzi corazzati erano a un livello rudimentale o del tutto assenti;

le piastre bullonate del primo carro armato medio FIATAnsaldo che vide un ampio impiego in guerra,

l’M13/1940, si frantumavano come vetro. La progettazione di veicoli e carri armati era un’attività che dipendeva dalla genialità individuale e dalla sperimentazione

condotta a tastoni da dei singoli progettisti, anziché da

un lavoro di squadra; all’Ansaldo un solo uomo progettò

tutti i carri armati e i mezzi corazzati italiani dal 1933 al

1943. Non sorprende dunque che non riuscì mai a costruire un carro armato soddisfacente. Nonostante la

cattura e il trasferimento in Italia a scopo di studio – nel

1941-42 – di un T-34 sovietico, il miglior carro armato

medio di tutta la guerra, il prodotto più affidabile della

FIAT-Ansaldo fu un semovente alquanto robusto con un

obice da 75 mm a bassa velocità iniziale. Peraltro il

complesso industriale non tollerò la competizione di

macchine straniere di gran lunga migliori quali il carro

medio che la Skoda offrì nel 1941. La FIAT-Ansaldo riuscì clandestinamente a impedire la produzione in Italia

del Panzer III o IV, di cui la Germania – e Hitler in persona – offrì in diverse occasioni i progetti, il brevetto e

finanche i macchinari per costruirlo.

Sebbene la produzione di velivoli fosse oligopolistica più che monopolistica, il reparto aviazione FIAT si distinse per aver progettato e venduto all’aeronautica

forse il peggior monoplano da caccia della seconda

F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012

guerra mondiale, il FIAT G50. La raffinatezza aerodinamica evidente, ad esempio, nello Zero nipponico – un

aereo che, benché montasse un motore simile al G50 e

al Macchi MC200, era equipaggiato con due cannoncini

da 20 mm anziché con le inutili mitragliatrici degli apparecchi italiani – era pressoché assente. Analogamente, fino al 1942-43 l’industria non riuscì a produrre

un efficiente aereo da assalto al suolo: quelli con cui l’aeronautica entrò in guerra erano un pericolo più per l’equipaggio che per il nemico. La progettazione di motori

avio era incentrata su copie e derivazioni di motori stranieri brevettati negli anni venti e nei primi anni trenta. L’incapacità dell’industria petrolifera statale e parastatale di

produrre carburanti ad alto numero di ottani o lubrificanti

che non rovinassero i motori contribuì anch’essa a frenare l’innovazione. Tutti i tentativi di progettare l’affidabile motore da 1500 CV necessario ad alimentare i caccia monoposto da 650 km/h e armati di cannoncini

fallirono miseramente. L’azienda Piaggio falsificò impunemente i risultati di una prova di omologazione di un

suo motore dopo essere entrata nel mirino perché i

motori si fermavano regolarmente in volo. L’aeronautica

portò la questione all’attenzione di Mussolini, ma la

Piaggio continuò a produrre motori talmente inaffidabili

da risultare pericolosi. Lo stesso rappresentante dell’aeronautica distaccato presso la Piaggio, preso di

petto, affermò seraficamente che i tecnici addetti al

controllo di qualità dell’aeronautica erano eccessivamente severi: «Ma non avete ancora capito che tanto la

guerra la fanno i tedeschi?». […]

Per l’esercito, l’elemento decisivo della guerra era la

superiorità numerica, un’ottica solo in apparenza corroborata [confermata, n.d.r.] dall’esperienza del 1915-18.

Sul finire del primo conflitto mondiale il regio esercito

aveva acquisito un buon numero di macchine da guerra,

ma i suoi vertici avevano sempre rifiutato una realtà che

l’alto comando tedesco aveva invece accettato già a

metà del 1916: la guerra era diventata una guerra di

macchine. Alla fiducia nella volontà umana si affiancava

la fede nel numero; e forse entrambe contribuirono a far

sì che l’esercito tollerasse fino al 1939 di vedersi consegnare i carri armati leggeri L3 da 3,5 tonnellate della FIATAnsaldo, facilmente perforabili dal fuoco delle mitragliatrici e che in un’occasione vennero distrutti da abissini

armati di pietre. […] Malgrado le sue gravi inefficienze, la

FIAT-Ansaldo godette sempre della tolleranza dell’esercito. E sebbene l’ultimo capo di stato maggiore del periodo prebellico, Pariani, avesse correttamente previsto

già nel 1936-37 che il centro di gravità strategico dell’imminente guerra italiana sarebbe stato un’avanzata su

Suez, progettò di combattere tale guerra principalmente

con la fanteria autotrasportata. Il primo carro armato

medio italiano, il pessimo M11/39, aveva il cannone praticamente inservibile perché collocato in casamatta anziché sulla torretta girevole, una soluzione evidentemente

dettata dall’incapacità di progettare torrette con cannoni

o dalla presunta necessità di ridurre la larghezza del veicolo per adattarlo alle strade italiane. Uno dei pochi generali italiani con esperienza di comando di unità corazzate in combattimento, Ettore Bastico, fu evidentemente

così intimidito dall’opposizione dei suoi colleghi alla

nuova arma che durante una riunione di generali superiori indetta nel novembre del 1937 per discutere del futuro dei mezzi corazzati, convenne che «il carro è un

mezzo potente che non dobbiamo disconoscere, ma

non gridiamogli osanna. L’osanna riserviamolo per il

fante e per il mulo». L’innovazione fu sempre vista con

sospetto, in quanto significava scompaginare una struttura di forze che rifletteva una concezione bellica profondamente radicata nell’esercito e serviva al meglio gli interessi del corpo ufficiali. La cosa davvero straordinaria

è quanto poco e quanto lentamente le dure lezioni della

guerra scalfirono la venerazione dell’esercito per la fanteria e per i muli.

M.G. KNOX, Alleati di Hitler. Le regie forze armate, il regime

fascista e la guerra del 1940-1943, Garzanti, Milano 2002,

pp. 52-54, 61-65, trad. it. S. MINUCCI e dell’autore

UNITÀ 8

Che atteggiamento tenne l’industria pesante italiana nei confronti dei suggerimenti o dei modelli di carro armato che le

veniva offerto di copiare o di produrre?

Quali conseguenze provocava la diffusa convinzione che «tanto la guerra la fanno i tedeschi»?

Qual era la principale differenza di mentalità tra generali tedeschi e autorità militari italiane?

RIFERIMENTI STORIOGRAFICI

3

F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012

2

Il rancio del soldato italiano

UNITÀ 8

L’efficienza di un esercito non si misura solo dalle armi che

utilizza. Anche il vitto è un parametro importantissimo per valutare la modernità di un apparato militare, oltre a essere un fattore determinante del morale dei soldati. Dotati di un equipaggiamento scarso e inadeguato, i soldati italiani furono trattati

peggio dei militari di tutti gli altri eserciti anche a questo elementare livello, mentre gli ufficiali difesero fino all’ultimo i propri privilegi legati al grado.

L’ITALIA NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE

4

Il vitto dei soldati merita una trattazione a parte per

un’importanza che non occorre sottolineare, anche se

spesso sottovalutata dagli studi (non certo dalla memorialistica). Ci offre una testimonianza impietosa dei ritardi

dell’esercito, qui il regime fascista c’entra poco, salvo per

le crescenti difficoltà di approvvigionamento. «Il rancio di

mezzogiorno era di solito brodo di carne con un po’ di

pasta ed un pezzetto di lesso; la sera c’era il minestrone;

poche rare volte la pastasciutta… alla domenica c’era anche un po’ di vino» (1938). Dalla fine dell’Ottocento alla

seconda guerra mondiale, la razione giornaliera dell’esercito aveva quattro componenti base: pane di buona

qualità; carne bovina fresca o congelata (carne con

l’osso, quindi con una percentuale di scarto, nel 1915-18

la razione era di 375 grammi di carne in piedi, ossia calcolata sull’animale vivo); pasta (maccheroni, i tubi della

memorialistica) o riso due volte alla settimana; infine patate e legumi per il minestrone serale. […] Un vitto per un

paese povero, agli inizi del secolo per i contadini e gli operai mangiare pane bianco e carne tutti i giorni era un

lusso, malgrado la bassa qualità tradizionale delle cucine

militari. Nel 1940 la razione era sufficiente in caserma e

nelle retrovie, non però al fronte, come attestano tutte le

memorie e le testimonianze dei reduci. Al fronte, in tutti i

teatri di guerra, la fame era garantita.

Possiamo indicare due ragioni di fondo. Gli alti comandi che parlavano di guerra di rapido corso non avevano pensato a modernizzare un sistema di vettovagliamento adeguato ai fronti statici della prima guerra

mondiale, quando si provvedeva alle truppe con forni e

cucine nelle retrovie. Nulla fu fatto per migliorare i forni

Weiss per la panificazione che si erano dimostrati pesanti e poco mobili già in Etiopia: dovevano restare così

lontano dal fronte che spesso in Albania il pane arrivava

vecchio e ammuffito. Sembra poi incredibile, ma è documentato, l’esercito non disponeva di cucine mobili

(i primi esemplari entrarono in servizio nel 1943 e, in

omaggio alla tradizione, funzionavano a legna anziché a

nafta o benzina più reperibili), ma contava ancora sulle

casse di cottura di fine Ottocento e sulle gloriose marmitte da campo modello 1855. Ossia il rancio veniva avviato al fronte da cucine nelle retrovie, si può immaginare

con quali fatiche e ritardi se le truppe erano in movimento o su posizioni difficilmente raggiungibili, dove arrivava un pastone tiepido eppure prezioso, date le circostanze. Le cucine poi si riducevano a cucinieri poco

addestrati, agli attrezzi e a grandi marmitte appese a

strutture precarie da rinnovare ad ogni spostamento,

con fuoco a legna da reperire sul posto; problemi piccoli in condizioni normali, non facili da risolvere durante

F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012

gli spostamenti o in regioni prive di legna come la Libia.

Inoltre, in tre anni di guerra su fronti diversi questo sistema non fu modificato con una modernizzazione delle

attrezzature e il decentramento della preparazione del

rancio, dove possibile o necessario, o la distribuzione di

fornelli ai reparti. I soldati si arrangiavano accendendo

fuochi sotto le gavette quando potevano, rubacchiando

viveri qua e là, ma avrebbero meritato di meglio.

L’altro problema di fondo era la desolante insufficienza dei generi di integrazione al rancio. L’immagine

del soldato inglese che si prepara il breakfast abbrustolendo il bacon e poi si concede una tazza di the è

un po’ troppo idilliaca in contrapposto al soldato italiano che inzuppa il pane nella brodaglia di un caffè,

però inquadra il problema. Il rancio rimane lo stesso

dalle caserme al fronte, peggiora inevitabilmente di

qualità e regolarità in momenti in cui le truppe sono sottoposte alle fatiche e tensioni del combattimento. La

razione di Albania prevede la distribuzione eventuale di

un bicchierino di cognac (3 cl) oppure 50 grammi di

marmellata oppure 25 di cioccolato, con un cenno

alla possibilità di una distribuzione continuativa per

periodi eccezionali. Manca la concezione che il soldato

al fronte debba avere un vitto più ricco e curato, garantito anche in caso di collasso dei rifornimenti. La razione di riserva si riduceva a 400 grammi di galletta e

una scatoletta di carne, a volte la scadente minestra

Chiarizia in scatola; molti reparti in Albania (e poi in

Africa settentrionale) non ebbero di meglio per settimane. Un confronto con la razione K del soldato americano (tutto il necessario per 24 ore salvo l’acqua in

una sola confezione: scatolette varie, minestra liofilizzata, caffè in polvere, gallette, fornellino a meta [tavolette combustibili, n.d.r.], sigarette, fiammiferi, carta

igienica eccetera) è umiliante, segna il confine non tra

due eserciti, ma tra due civiltà. […]

In tutti gli eserciti si distingueva tra mensa ufficiali,

mensa sottufficiali e rancio dei soldati, in tempo di pace

e in guerra nelle retrovie, con ovvie varianti. Al fronte però

il vitto era uguale per tutti, salvo che per le forze armate

italiane che conservarono fino al crollo il privilegio di una

mensa a parte, più ricca e curata, per gli ufficiali e per i

sottufficiali. La memorialistica di Libia attesta sia lo stupore degli italiani quando vedevano Rommel pranzare

con pane nero e marmellata, sia il piacere degli ufficiali tedeschi invitati alla mensa dei colleghi italiani, dove pastasciutta e vino erano garantiti (ovviamente non durante i combattimenti). Per i soldati, dovunque, soltanto

la gavetta o le razioni a secco. MacGregor Knox ha trovato le risposte dei comandi della II armata in Jugoslavia a un sondaggio sull’abolizione delle mense privilegiate, promosso nell’estate 1941 dallo stato maggiore

dell’esercito su richiesta di Mussolini. «Gran parte dei comandanti si disse favorevole per motivi logistici più che

di leadership. Ma “la massa degli ufficiali” si dimostrò palesemente poco entusiasta. Un comandante di corpo

d’armata sostenne che gli ufficiali fossero semplicemente incapaci di svolgere le loro funzioni nutrendosi con

il rancio normale dei soldati: “La mensa ristora e mette

l’ufficiale nelle condizioni fisiche e di spirito per ben assolvere il suo non facile compito. Una differenziazione, ai

fini del morale degli ufficiali, ci deve assolutamente essere”. La soppressione delle mense da campo per ufficiali avrebbe inoltre potuto produrre una “eccessiva dimestichezza e conseguente diminuzione di prestigio”,

nonché una perdita di “affiatamento e cameratismo” tra

gli ufficiali dei reparti. Infine il nuovo sistema, se esteso

alla vita di guarnigione, avrebbe potuto condurre a “diminuzioni della già tenue autorevolezza dei giovani su-

balterni, conseguente dalla soppressione di distinzioni

formali”. La tenacia con cui il corpo ufficiali difese tali “distinzioni formali” lascia ben intendere la misura dei propri dubbi sulla sua stessa capacità di comando». Una pagina triste, un esercito vecchio che non riusciva ad

assicurare un rancio sufficiente alle truppe e cercava di

garantire il prestigio degli ufficiali con privilegi di casta ottocenteschi anziché selezione e addestramento.

G. ROCHAT, Le guerre italiane 1935-1943, Einaudi,

Torino 2005, pp. 280-285

UNITÀ 8

Qual era, da un punto di vista logistico, la principale differenza tra le due guerre mondiali?

Come era composto normalmente il rancio di base dei soldati semplici?

Che cosa nascondeva, secondo MacGregor Knox, la tenacia con cui il corpo ufficiali difese la differenziazione delle mense?

RIFERIMENTI STORIOGRAFICI

5

F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012

3

I comunisti italiani in URSS e la questione

dei prigionieri

UNITÀ 8

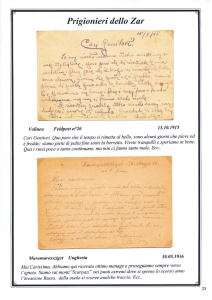

Nei primi mesi del 1943, subito dopo la tragedia della ritirata dell’ARMIR, due dirigenti comunisti italiani in Russia – Vincenzo Bianco e Palmiro Togliatti – si scambiarono alcune lettere sulla questione delle durissime condizioni in cui si trovavano i prigionieri nei campi sovietici. Conoscendo in anticipo la posizione

di Stalin, Togliatti respinse la richiesta di intervenire presso le autorità russe per ottenere un miglioramento della situazione.

L’ITALIA NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE

6

All’inizio del 1943, subito dopo la disfatta dell’esercito

italiano sul fronte del Don, Bianco ebbe l’incarico di organizzare il lavoro politico tra i prigionieri di guerra italiani,

creando le scuole politiche e il giornale per i prigionieri.

Questo ruolo lo portava spesso a visitare i lager e quindi

ad avere un’idea chiara sullo stato fisico e psicologico in

cui si trovavano i prigionieri italiani. Ciò risulta anche

dalla ben nota lettera che Bianco inviò a Togliatti il 31

gennaio 1943, e che, tra le altre cose, affrontava il problema dei prigionieri: «Ti pongo una questione molto

delicata di carattere politico molto grande. Penso che bisogna trovare una via, un mezzo per cercare, con le dovute forme, con il dovuto tatto politico, di porre il problema, affinché non abbia a registrarsi il caso che i

prigionieri di guerra muoiano in massa come ciò è già avvenuto. Non mi dilungo, tu mi comprendi, perciò lascio

a te di trovare la forma per farlo…».

Bianco chiedeva dunque a Togliatti di intervenire, e

appellandosi al «tatto politico» dimostrava di essere

consapevole della reazione che avrebbe potuto avere

Stalin a una simile interferenza da parte del segretario del

Komintern. La visione staliniana della politica non ammetteva alcun atteggiamento indipendente né autorizzava intromissioni politiche, anche da parte di altri esponenti comunisti, soprattutto in una fase della guerra

così critica. La risposta di Togliatti a Bianco, del 15 febbraio-3 marzo 1943, rivela il clima di tensione che si respirava nell’URSS in quegli anni e svela la mancanza di libertà d’azione, di capacità propositiva di fronte al potere

staliniano, nonché la completa aderenza ai canoni del

comunismo internazionale. La richiesta di Bianco, sostanzialmente, rappresentava una deviazione, che nel

gergo staliniano era chiamata umanesimo astratto, oppure «il tentativo di porre gli interessi nazionali al di sopra di quelli di classe». Secondo Togliatti, che aveva imparato la lezione durante tutti quegli anni di esperienza

e di vita nell’URSS, Bianco era troppo sentimentale e con

i suoi ragionamenti filantropici si discostava dalla posizione assunta dalla leadership staliniana.

Scriveva dunque Togliatti: «L’altra questione sulla

quale sono in disaccordo con te è quella del trattamento

dei prigionieri. Non sono per niente feroce, come tu sai.

Sono umanitario quanto te. O quanto può esserlo una

dama della Croce Rossa. La nostra posizione di principio

rispetto agli eserciti che hanno invaso l’Unione Sovietica,

è stata definita da Stalin, e non vi è più niente da dire.

Nella pratica, però, se un buon numero di prigionieri morirà in conseguenza delle dure condizioni di fatto, non ci

F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012

trovo assolutamente niente da dire. Anzi. E ti spiego il perché. Non c’è dubbio che il popolo italiano è stato avvelenato dalla ideologia imperialista e brigantesca del fascismo. Non nella stessa misura che il popolo tedesco,

ma in misura considerevole. Il veleno è penetrato tra i contadini, tra gli operai, non parliamo della piccola borghesia e degli intellettuali, è penetrato nel popolo, insomma.

Il fatto che per migliaia e migliaia di famiglie la guerra di

Mussolini, e soprattutto la spedizione contro la Russia, si

concludano con una tragedia, con un lutto personale, è

il migliore, è il più efficace degli antidoti. Quanto più largamente penetrerà nel popolo la convinzione che aggressione contro altri paesi significa rovina e morte per il

proprio, significa rovina e morte per ogni cittadino individualmente preso, tanto meglio sarà per l’avvenire d’Italia. I massacri di Dogali e di Adua furono uno dei freni più

potenti allo sviluppo dell’imperialismo italiano, e uno dei

più potenti stimoli allo sviluppo del movimento socialista.

Dobbiamo ottenere che la distruzione dell’Armata italiana in Russia abbia la stessa funzione oggi. In fondo, coloro che dicono ai prigionieri, come tu mi riferivi: “Nessuno

vi ha chiesto di venir qui: dunque non avete niente da lamentarvi”, dicono una cosa che è profondamente giusta,

anche se è vero che molti dei prigionieri sono venuti qui

solo perché mandati. È difficile, anzi impossibile, distinguere in un popolo chi è responsabile di una politica, da

chi non lo è, soprattutto quando non si vede nel popolo

una lotta aperta contro la politica delle classi dirigenti. T’ho

già detto: io non sostengo affatto che i prigionieri si debbano sopprimere, tanto più che possiamo servircene per

ottenere certi risultati in un altro modo; ma nelle durezze

oggettive che possono provocare la fine di molti di loro,

non riesco a vedere altro che la concreta espressione di

quella giustizia che il vecchio Hegel diceva essere immanente in tutta la storia. E ora alle questioni di lavoro».

Il rifiuto di Togliatti di prendere qualsiasi iniziativa per

salvare i prigionieri di guerra italiani, il tentativo di presentare la morte di migliaia di uomini come la giusta nemesi per aver partecipato alla guerra contro l’URSS dimostrano la totale subordinazione della dirigenza del PCI

alla politica staliniana. […] Bianco replicò seccamente

con una lettera del 20 marzo: «Non intendo aprire una

discussione né con te né con nessun altro. […] Ma

mettere una croce sulla massa dei lavoratori dei paesi

del blocco fascista, tu sai meglio di me cosa significa,

e, oltre tutto, io so benissimo che tu non la pensi così.

Ma, purtroppo, devo constatare che questa opinione è

largamente diffusa». […] Le accuse di Bianco si scontravano con una mentalità che non tollerava atteggiamenti umanitari.

M.T. GIUSTI, I prigionieri italiani in Russia,

il Mulino, Bologna 2003, pp. 53-57

Spiega l’espressione «umanesimo astratto».

Spiega l’espressione «giusta nemesi».

Per certi versi, negli anni 1943-1945, lo scontro più duro fu

quello tra partigiani e fascisti. I primi accusavano i seguaci di

Mussolini di essere dei nemici dell’Italia, al soldo dei tedeschi;

i secondi, invece, addossavano la causa della disfatta a presunti

traditori, da scovare e da eliminare.

Attardarsi nella disputa su chi abbia sparato il primo

colpo, se i fascisti o gli antifascisti, e fra questi in particolare i comunisti, non è produttivo. Su questo punto

sono corrette ma non esaurienti le considerazioni svolte

da Bocca: «È ovvio che siano gli antifascisti a muoversi

prima dei fascisti e che si muovano per primi i comunisti: tocca a essi provare con le armi che ci sono degli italiani pronti a battersi, pronti a pagare il biglietto di ritorno

alla democrazia; al neofascismo, si sa, converrebbe la

quiete interna a prova del consenso o della rassegnazione popolare». Converrebbe, certo, ma lasciando

inappagate alcune delle motivazioni di fondo che portarono il fascismo a rinascere e che lo spinsero, dal suo

stesso interno, sul terreno della guerra civile. C’era innanzi tutto da fugare il senso di frustrazione che serpeggiava tra i fascisti fin da prima del 25 luglio e che era

stato esasperato dal crollo inglorioso del regime. [...]

[La crisi generale che travagliava il popolo italiano]

era stata vissuta dai fascisti in vari modi. In quelli che non

si erano limitati a mettersi da parte il crollo poteva aver

stimolato una revisione critica del proprio passato e

dell’intero sistema del fascismo, secondo il cammino

che portava non per opportunismo a diventare, da fascisti, antifascisti. Coloro nei quali questo processo non

si era messo in moto si erano interiormente arrabbiati,

patendo senza comprendere. Dopo l’8 settembre una

parte almeno di essi non poteva perdere l’occasione,

che i tedeschi offrivano, di dimostrare, innanzi tutto a se

stessi, di essere ancora vivi. E alla domanda: come è

potuto accadere il crollo? la risposta più a portata di

mano stava nell’addossarne tutte le colpe ai traditori,

con i quali era giunto il momento di fare i conti. [...]

Non fu facile per i fascisti della RSI riconoscere l’esistenza stessa del partigianato. [...] Al di là dell’intento propagandistico, l’uso di espressioni quali banditi o, peggio

ancora, sicari al soldo del nemico manifestava il forte disagio di fronte a un fenomeno imprevisto, che si cercava

di esorcizzare attribuendone la nascita e lo sviluppo ad

agenti esterni. Questa idea era rafforzata dalla tendenza a

non voler distinguere bene, in un primo momento, i partigiani dai prigionieri evasi, soprattutto se slavi. I comunisti

e gli ebrei, legati entrambi, nella ossessionata fantasia fa-

scista, a tenebrosi e potenti organismi internazionali, ben

si prestavano a essere additati come i più diretti responsabili di un banditismo eterodiretto. L’espressione comunisti badogliani, usata soprattutto nei primi mesi per indicare i partigiani (così furono chiamati gli attentatori di via

Rasella a Roma), se da una parte mirava a comprometterli

entrambi e a squalificare gli uni accostandoli agli altri, dall’altra si presentava come la versione interna della mostruosa coalizione capitalistico-bolscevica contro la quale

combattevano il fascismo e il nazismo.

C’era nel fondo dell’atteggiamento fascista una radicata incredulità nella capacità stessa degli antifascisti di

battersi. La memoria delle troppo facili vittorie squadristiche del ’20-’21 quando la violenza fascista era organizzata, quella socialista no, la sicurezza a lungo goduta

della copertura istituzionale, il disprezzo per l’avversario

(è tipico dei fascisti chiamare bastardi, cioè razzialmente

impuri, i loro nemici) rendevano i fascisti impreparati ad

affrontare una vera guerra civile combattuta da entrambe

le parti. Una cosa era per loro sfogare il desiderio di vendetta rinnovellando le spedizioni punitive, altra cosa era

affrontare altri italiani organizzati in armi. [...]

La realtà della Vandea partigiana, come la chiamò

Mussolini, si impose perciò gradualmente ai fascisti sia del

vertice che della base, sia agli estremisti, come Almirante,

sia ai moderati, come Pini. Nel giugno 1944 Graziani, in un

memorandum a Mussolini, dovette riconoscere che «praticamente il governo della Repubblica sociale controlla, e

solo fino a un certo punto, la fascia piana a cavaliere del Po;

tutto il resto è virtualmente in mano dei cosiddetti ribelli, che

riscuotono il consenso di larghi strati della popolazione».

Una volta che si era stati costretti a prender atto del

reale stato delle cose, l’eliminazione dei ribelli non poteva

non diventare un obiettivo essenziale. Soprattutto, sarebbe stato intollerabile che anche a questo compito provvedessero soltanto i tedeschi. «Hai visto? Per far fuori i sovversivi non c’è bisogno dei tedeschi, bastiamo noi!» disse

un fascista a un camerata di fronte ai cadaveri dei partigiani

esposti a piazzale Loreto nell’agosto 1944.

I fascisti erano sempre stati afflitti dal timore di non

essere presi sul serio dagli alleati [dai tedeschi, n.d.r.]. [...]

Ora i fascisti dovevano assolutamente dimostrare che se

non erano in grado di combattere seriamente contro il

nemico esterno, potevano per lo meno, proprio in

quanto fascisti, schiacciare quello interno.

C. PAVONE, Una guerra civile. Saggio sulla moralità della Resistenza,

Bollati Boringhieri, Torino 1991, pp. 225-227, 239-241

Spiega l’espressione «banditismo eterodiretto».

Spiega il significato che i fascisti davano all’espressione «comunisti badogliani».

Per quale ragione i fascisti erano psicologicamente impreparati ad affrontare una vera guerra civile combattuta da

entrambe le parti?

F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012

UNITÀ 8

I fascisti di Salò di fronte ai partigiani

e alla guerra civile

7

RIFERIMENTI STORIOGRAFICI

4

5

Il proclama di Alexander

UNITÀ 8

Di fronte all’appello lanciato il 13 novembre 1944 dal generale inglese Alexander, che esortava i partigiani a cessare le

operazioni su vasta scala, la reazione di molti comunisti fu rabbiosa. Numerosi militanti e dirigenti videro nel proclama una mossa degli inglesi e dei moderati italiani per togliere di mezzo la

Resistenza come forza armata e per cancellarne le aspirazioni di rinnovamento politico e sociale. Del resto, qualche settimana prima, in un documento di partito, Togliatti aveva espresso un giudizio fortemente negativo sulle prospettive che attendevano la nuova Italia liberata, al punto da ritenere preferibile per Trieste una sovranità iugoslava.

L’ITALIA NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE

8

Il documento di Togliatti [del 19 ottobre 1944, n.d.r.],

se mostra fino a che punto il capo del PCI intenda valorizzare e favorire l’intesa militare e la collaborazione politica colle forze partigiane jugoslave, non è meno indicativo per il giudizio che formula sul segno reazionario

della situazione nell’Italia liberata, sull’occupazione inglese principale ostacolo a una democratizzazione che

evidentemente, nella sostanza, Togliatti intende non diversamente da Longo [Luigi Longo, dirigente comunista

a guida del movimento partigiano nell’Italia settentrionale, n.d.r.] come partecipazione attiva delle masse al

rinnovamento delle strutture di un Paese. E in novembre

sentiamo questo giudizio diffusissimo in mezzo ai resistenti del Nord, in particolare in mezzo ai combattenti

comunisti, garibaldini, alimentati dall’esasperazione crescente per la mancata avanzata degli Alleati dalla Gotica.

Barontini riferisce il 5 novembre da Bologna che si deve

temere una demoralizzazione. «Tutti si domandano: perché gli Alleati non arrivano? Vogliono far massacrare i

patrioti?». I dirigenti respingono le critiche che vengono

dalla base, temono che esse nascondano opportunismo, che siano un riflesso della propaganda nazifascista che naturalmente punta sulla eterogeneità della

Grande Alleanza per seminare sfiducia negli avversari. E

anche nei mesi successivi da parte comunista non si

parlerà di imperialismo inglese o anche angloamericano

se non in documenti riservati, nelle lettere che si scambiano i capi comunisti. Senonché, arriva come una doccia gelida il proclama di Alexander ai partigiani italiani:

uno degli episodi più rilevanti, più controversi e più gravi

di tutta la drammatica vicenda della Resistenza italiana.

Siamo al giorno 13 novembre. La Radio Italia combatte

diffonde le seguenti Nuove istruzioni del generale

Alexander ai patrioti italiani:

«La campagna estiva, iniziata l’11 maggio e condotta

senza interruzione fin dopo lo sfondamento della linea

Gotica, è finita; inizia ora la campagna invernale. In relazione all’avanzata alleata, nel periodo trascorso, era richiesta una concomitante azione dei patrioti: ora le

piogge e il fango non possono non rallentare l’avanzata

alleata, e i patrioti devono cessare la loro attività precedente per prepararsi alla nuova fase di lotta e fronteggiare un nuovo nemico, l’inverno. Questo sarà duro,

molto duro per i patrioti, a causa delle difficoltà di rifornimenti di viveri e di indumenti: le notti in cui si potrà volare saranno poche nel prossimo periodo, e ciò limiterà

pure le possibilità dei lanci; gli Alleati però faranno il pos-

F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012

sibile per effettuare i rifornimenti. In considerazione di

quanto sopra esposto, il generale Alexander ordina ai

patrioti italiani le istruzioni come segue:

1) cessare le operazioni organizzate su larga scala;

2) conservare le munizioni ed i materiali e tenersi

pronti a nuovi ordini;

3) attendere nuove istruzioni che verranno date a

mezzo Italia combatte o con mezzi speciali o con manifestini. Sarà cosa saggia non esporsi in azioni troppo

arrischiate; la parola d’ordine è stare in guardia, stare in

difesa;

4) approfittare però ugualmente delle occasioni favorevoli per attaccare tedeschi e fascisti;

5) continuare nella raccolta delle notizie di carattere

militare concernenti il nemico, studiarne le intenzioni, gli

spostamenti e comunicare tutto ciò a chi di dovere;

6) le predette disposizioni possono venire annullate

da ordini di azioni particolari;

7) poiché nuovi fattori potrebbero intervenire a mutare il corso della campagna invernale (spontanea ritirata

tedesca per influenza di altri fronti) i patrioti siano preparati e pronti per la prossima avanzata;

8) il generale Alexander prega i capi delle formazioni

di portare ai propri uomini le sue congratulazioni e l’espressione della sua profonda stima per la collaborazione offerta alle truppe da lui comandate durante la

campagna estiva».

È un benservito? È una messa in congedo provvisoria? Il generale Alexander non si rivolge neppure al

comando del CVL [Corpo volontari della libertà: il nome

ufficiale del movimento partigiano, adottato il 9 giugno

1944 al fine di unificare il più possibile le formazioni

nate per iniziativa dei vari partiti, n.d.r.], parla genericamente ai patrioti. […] Seguendo il filo dell’orientamento alleato, della politica churchilliana nei confronti

dell’Italia e della Resistenza italiana, il problema delle

ragioni e della natura del messaggio di Alexander non

può non contemplare il sospetto più grave già avanzato

allora dai comunisti: che esso sia determinato dalla volontà inglese di ridimensionare, se non di ridurre a proporzioni insignificanti, il movimento partigiano nell’Italia occupata dai tedeschi. […] A sottolineare le causali

politiche del messaggio di Alexander e a legarlo all’ispirazione inglese non sono stati soltanto i comunisti

bensì studiosi e politici di altra formazione i quali rilevano che esso rispecchia sostanzialmente la perdita

d’interesse militare del fronte italiano e insieme riflette

la politica delle zone d’influenza, la crescente preoccupazione inglese di dover trovarsi dinanzi a un movimento partigiano italiano troppo radicalizzato, troppo

tinto di rosso, tanto che si vuole ridurre al minimo un

rischio del genere. […] Lo ha ricordato anche, pur

dandovi la motivazione più benevola, Massimo Salvadori [storico dell’età contemporanea, n.d.r.] al momento ufficiale della Special Force: molti uomini politici

inglesi giungono alla conclusione di avere contribuito al

rafforzamento del comunismo in Jugoslavia e in Grecia

aiutando quelle resistenze. Essi temono perciò che

alla fine della guerra il potere del Nord cada «nelle

mani non già di chi è sostenuto dalla maggioranza

della popolazione ma di chi dispone di fucili e mitragliatrici».

P. SPRIANO, Storia del Partito comunista italiano. 8.

La Resistenza. Togliatti e il partito nuovo, Einaudi, Torino 1975,

pp. 439-443

UNITÀ 8

Spiega l’espressione secondo cui il proclama di Alexander riflette la politica delle zone d’influenza.

Quali erano le preoccupazioni degli inglesi rispetto all’Italia?

RIFERIMENTI STORIOGRAFICI

9

F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012

6

Le motivazioni del comportamento

delle truppe tedesche verso gli italiani

UNITÀ 8

Dopo aver esaminato i principali episodi di violenza messa in atto dalle truppe tedesche in Italia, l’autore tenta di individuare le motivazioni in virtù delle quali l’uccisione di civili divenne una pratica di assoluta normalità. In genere, le unità che

si macchiarono delle stragi più feroci avevano prestato servizio sul fronte orientale e avevano completamente accettato l’idea della superiorità razziale germanica.

L’ITALIA NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE

10

Per quanto riguarda i circa 7000 militari e gli oltre 9000

civili italiani assassinati, fra cui vi furono almeno 580 bambini innocenti di età inferiore ai quattordici anni, è stato dimostrato che essi non caddero vittime della violenza nazista solo per motivi legati a una particolare situazione

storica. La spiegazione del perché toccò loro un simile destino va piuttosto ricercata nella concomitanza di vari fattori, che complessivamente fecero venir meno il rispetto per

ogni vita umana che non fosse tedesca. In ciò si concretizzò un’affinità mentale dei colpevoli con l’ideologia nazionalsocialista, di cui essi introiettarono una visione dell’uomo improntata al razzismo.

In altre parole, la convinzione di appartenere a una

razza superiore, diffusa non soltanto fra le massime autorità dello Stato nazionalsocialista, influenzò in maniera

molto sfavorevole l’atteggiamento verso la popolazione

italiana e fece sì che nei confronti di quest’ultima si scatenasse quotidianamente un razzismo sconsiderato che,

pur avendo contorni molto vaghi, era ampiamente diffuso,

profondamente radicato e facile da innescare. Spesso tale

sentimento veniva poi esacerbato dall’odio che insorgeva

nelle situazioni concrete.

Di sicuro non si trattò di un razzismo paragonabile a

quello che causò lo sterminio degli ebrei, bensì di un atteggiamento razzistico che aveva come scopo il declassamento di una nazione. Dopo l’uscita dell’Italia dalla

guerra, questa disposizione ideologica contribuì a un abbassamento della soglia degli scrupoli morali nella pratica

della tortura o addirittura dell’omicidio nei confronti degli italiani, e falciò migliaia di vite umane. Le relazioni tra tedeschi

e italiani furono all’epoca, in buona sostanza, quelle tra un

Herrenvolk [popolo di signori – n.d.r.] e uno Sklavenvolk [popolo di schiavi – n.d.r].

Quel razzismo è, a nostro avviso, la chiave di volta per

comprendere e spiegare in modo adeguato perché la

Wehrmacht, le SS e la polizia reagirono con rappresaglie

sproporzionate, e più precisamente con stragi, alla Resistenza italiana. L’ideologia razzista non costituisce tuttavia l’unico fattore che può rendere ragione del comportamento inumano delle forze armate tedesche in

Italia. Dobbiamo anche considerare la particolare mentalità degli uomini in guerra, giacché l’incombente e costante presenza della morte induce in molti soldati una

profonda indifferenza morale. [...] Là dove la morte diventa la norma o una costante eventualità, la propria vita

e quella degli altri perde di stima, rispetto e di valore. Ma

ciò vale, probabilmente, per quasi tutti gli uomini in

guerra.

Particolarità germaniche che possono spiegare gran

parte di quello che è successo tra tedeschi e italiani dopo

l’8 settembre 1943 sono invece l’indottrinamento delle

truppe con idee contrarie al diritto internazionale, la tendenza

tradizionale delle autorità militari a combattere una mentalità umanitaria che veniva considerata inconciliabile con la cosiddetta «necessità bellica» e con il «carattere peculiare» della

guerra. Non a caso, entrambi questi termini tecnici – con cui

da parte tedesca si giustificò qualsiasi atto di terrore, soprattutto nel contesto della politica d’occupazione – rimasero

senza una precisa definizione. Del resto, nell’ambiente militare tedesco hanno sempre allignato un atteggiamento relativistico nei confronti del diritto internazionale e simpatie per

una cultura di violenza, e ben da prima della Grande Guerra.

Nella seconda guerra mondiale un ulteriore elemento

per la spiegazione dell’atteggiamento dei militari tedeschi

viene offerto dall’ideale del «soldato politico»: un soldato

della Wehrmacht (e non solo delle SS, come qualcuno ha

supposto erroneamente) che si identifica con l’ideologia nazista e gli obiettivi politici del regime. A questo scopo fu inculcato nei militari il dogma dell’indissolubile unità tra il popolo, la razza e lo Stato. L’idea della comunanza di sangue

e di destino di tutti i tedeschi doveva diventare il fondamento dell’agire personale. Come abbiamo dimostrato, fu

questa una delle principali richieste delle autorità militari tedesche nel teatro di guerra italiano. Infatti, per la Wehrmacht la seconda guerra mondiale diventò sempre più, anche

in Italia, una guerra essenzialmente nazionalsocialista.

Si deve inoltre accennare al fondamentale principio di

ordine e ubbidienza proprio della vita militare, che sicuramente favorisce un indebolimento del senso di responsabilità individuale. E non c’è dubbio che le direttive criminose

emanate dal comando supremo della Wehrmacht, nonché

gli ordini per la lotta contro le «bande» impartite dal comandante superiore del Sudovest o da altri comandi, che

davano in pratica carta bianca a qualsiasi arbitrio, abbiano

facilitato il gioco omicida dei vari von Hirschfeld, von Loeben, Peiper, Reder e dei loro superiori.

Esisteva anche una stretta correlazione tra lo svolgimento delle operazioni, la costante minaccia partigiana, la

frustrazione delle truppe tedesche in continua ritirata, il quadro strategico deprimente, la vendetta, spesso condizionata dalla situazione, e la disponibilità alla violenza estrema.

In un tale scenario, nessun militare tedesco considerava

l’innocente popolazione civile italiana degna di alcun riguardo. E non dimentichiamo, infine, che numerosi soldati

e ufficiali tedeschi impiegati in Italia avevano avuto una certa

esperienza della guerra di annientamento in Russia.

G. SCHREIBER, La vendetta tedesca. 1943-1945: le rappresaglie

naziste in Italia, Milano, Mondadori, 2001, pp. 232-234.

Traduzione di M. Buttarelli

Che cosa significano le due espressioni Herrenvolk e Slavenvolk?

In che modo questi concetti influenzarono il comportamento dei soldati tedeschi in Italia?

Che cosa significa l’espressione soldato politico?

In che modo questo concetto influenzò il comportamento dei soldati tedeschi in Italia

F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012

Alcuni tra gli episodi più gravi della violenza compiuta dagli italiani in Jugoslavia si svolsero in Slovenia. Allorché Mussolini decise di trasformare Lubiana in una provincia italiana a

tutti gli effetti, migliaia di sloveni furono condotti nell’isola di Arbe

e internati in un campo di concentramento.

All’inizio dell’estate 1942, tra gli alti comandi militari

italiani era ormai diffusa l’idea che fosse necessario

compiere il «salto qualitativo» che avrebbe dovuto trasformare le deportazioni parziali in «sgombero totalitario» della popolazione della «Provincia di Lubiana». Anche per questo sull’isola di Rab (per gli italiani Arbe), da

poco tempo annessa all’Italia, si stava predisponendo

un enorme lager che avrebbe dovuto accogliere 16000

internati. L’occasione per la presentazione al duce dell’imponente programma di deportazione fu data dal

summit politico-militare tenutosi il 31 luglio 1942 a Gorizia. In quella occasione, parlando alla folla dal palazzo

del Comando militare, Mussolini dichiarò apertamente

guerra alla popolazione slovena, minacciandola di deportazione e di sterminio. Poco dopo il generale Robotti

riferiva agli ufficiali che il progetto era stato superiormente approvato e che, quindi, si sarebbe dovuto «allargare il più possibile la macchia d’olio del dominio italiano», avviando «tutti gli uomini validi» nel campo di

concentramento di Arbe. [...]

La realizzazione del campo di Arbe era stata intrapresa alla fine di giugno del 1942 con l’allestimento, su

un terreno paludoso in località Kampor, di una tendopoli capace di «alloggiare» 6000 internati. Altri settori

(complessivamente ne erano previsti quattro, oltre al cimitero), costituiti da baracche e capaci di accogliere altre 10000 persone, dovevano essere realizzati prima

del sopraggiungere della stagione invernale. I civili deportati ad Arbe non furono sottoposti al lavoro obbligatorio; tuttavia la fame, le pessime condizioni igienicosanitarie, il dormire sotto piccole tende a contatto col

nudo terreno e la mancanza di qualsiasi tutela internazionale, resero la loro prigionia estremamente penosa. Secondo i dati forniti dal Supersloda, dall’apertura del campo sino alla metà di dicembre del 1942,

erano già morti 502 deportati.

Il nunzio papale presso il governo italiano, Monsignor

Francesco Borgognini Duca, che pure visitò quasi tutti

i campi di internamento della penisola, per i rischi connessi ad un eventuale lungo viaggio da Roma al golfo del

Quarnaro, non si recò dagli internati di Arbe. Lo fece, invece, monsignor Giuseppe Srebrnic, vescovo della vicina isola di Veglia (Krk), che rimase estremamente impressionato da quanto visto. «Ad Arbe, nel territorio

della mia diocesi, ove all’inizio del mese di luglio 1942 si

aprì un campo di concentramento nelle condizioni più

miserabili che si possono immaginare – scriveva il prelato il 5 agosto 1943 – morirono fino al mese di aprile

dell’anno corrente, in base agli esistenti verbali, più di

1200 internati; però testimoni vivi ed oculari, che cooperavano alle seplture dei morti, affermano decisamente

che il numero dei morti per il detto periodo ammonta almeno a 3500, più verosimilmente a 4500 e più».

La storiografia jugoslava ha definito «di sterminio» il

campo fascista di Arbe; quella italiana, invece, avendolo

quasi completamente ignorato, non si è posta alcun problema di definizione. Di fatto, i deportati vi cominciarono

a morire numerosi già nell’ottobre 1942, e il tasso di

mortalità andò aumentando sino al gennaio dell’anno

successivo. Il fatto che, sin dall’inizio, vi fosse stato

predisposto un ampio terreno per le sepolture (gli internati del campo lo definirono «quinto settore»), dimostra,

ad ogni modo, che un’alta mortalità tra i prigionieri rientrava tra le previsioni dell’Esercito italiano.

Da regolamento, il vitto avrebbe dovuto garantire ad

ogni deportato 1000 calorie al giorno; di fatto, però,

esso ne offriva meno della metà. Particolarmente grave

fu la condizione delle partorienti, che molto frequentemente diedero alla luce bambini già morti. All’inizio di novembre 130 internati avevano un’età inferiore ai dieci

anni, e nel volgere di un mese il numero dei minorenni

aumentò ad alcune centinaia. La notte del 29 ottobre

1942, nel corso di un violento nubifragio, un vicino torrente inondò il campo e spazzò via moltissime tende.

Negli ultimi mesi dell’anno, tra i deportati di Arbe la

mancanza di cibo era così grave e diffusa che anche i

giovani in pieno vigore fisico subivano in poco tempo il

dimezzamento del proprio peso corporeo: centinaia di

figure scheletriche, sfinite dalla fame si trascinavano

quotidianamente per il campo nell’improbabile ricerca di

qualcosa da poter mangiare.

C. S. CAPOGRECO, «Internamento e deportazione dei civili

jugoslavi (1941-’43)», in C. DI SANTE (a cura di), I campi di

concentramento in Italia. Dall’internamento alla deportazione

(1940-1945), Milano, Franco Angeli, 2001, pp. 149-151

La politica di internamento fu sconfessata da Mussolini?

Quale atteggiamento ha assunto la storiografia italiana, nei confronti del campo di Arbe?

F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012

UNITÀ 8

Il campo di concentramento di Arbe

11

RIFERIMENTI STORIOGRAFICI

7

8

La vicenda delle foibe: un inquietante

nodo storiografico

UNITÀ 8

Per molti anni, i crimini compiuti dai partigiani jugoslavi in

Istria e in Venezia Giulia sono stati ignorati o minimizzati dalle

sinistre italiane. Scorretto è anche stato l’utilizzo strumentale

di questo episodio da parte dei neo-fascisti, che si servirono delle atrocità comuniste per far dimenticare le violenze commesse dagli squadristi e dall’esercito italiano a Trieste, in Istria e in

Slovenia. Quella delle foibe è una vicenda complessa: un microcosmo che riassume tutte le tragiche contraddizioni del Novecento.

L’ITALIA NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE

12

Nulla sarebbe più sbagliato del credere che delle

foibe si sia cominciato a parlare solo di recente. Al contrario, l’argomento è stato frequentissimo, non solo nella

pubblicistica [sui giornali e, più in generale, sulla stampa

destinata ad un vasto pubblico – n.d.r.], che nel corso

di un cinquantennio ha dedicato al problema un vero diluvio di interventi, ma anche nella storiografia, seppur in

misura nettamente minore. Piuttosto, c’è da chiedersi

come mai i contributi sul tema delle foibe abbiano trovato un’enorme difficoltà a uscire da ambiti molto circoscritti: essenzialmente quello locale giuliano e quello,

del tutto speciale, degli esuli giuliano-dalmati.

Per tentare una risposta, conviene partire dalla constatazione che scarso interesse a livello nazionale non è

stato suscitato solo dal dramma delle foibe ma, più in

generale, da quasi tutte le vicende legate alla storia

della frontiera orientale italiana dopo la prima guerra

mondiale. [...]

Dietro tali rimozioni incrociate sta probabilmente il

fatto che la storia del confine orientale per un verso ha

potentemente favorito la nascita di veri e propri miti politici e storiografici, per l’altro, se rigorosamente investigata, offre pure tutti gli elementi per mettere in crisi quei

medesimi miti, oramai consolidatisi nelle diverse culture

politiche del nostro paese. Ciò vale, per esempio, per il

mito del buon italiano, che può uscire alquanto ridimensionato dalla conoscenza critica delle esperienze di occupazione italiane nei territori ex jugoslavi, oppure per

quello dell’innocenza della classe dirigente italiana della

Venezia Giulia e soprattutto di Trieste nei confronti del potere germanico nel biennio 1943-1945, se si tiene conto

della rete di silenzi e complicità di cui i nazisti poterono

avvalersi per portare a compimento il loro disegno di

morte. Ma ombre tutt’altro che lievi non possono che addensarsi anche sul mito del Movimento di liberazione jugoslavo, a lungo considerato un esempio per tutti i movimenti resistenziali europei, di fronte all’osservazione

delle violenze di massa – come, appunto, quella delle

foibe – attraverso le quali esso raggiunse i suoi obiettivi,

e cioè l’indipendenza del paese, l’annessione di territori

rivendicati ai confini e la costruzione del comunismo:

passaggi tutti di un progetto rivoluzionario che avrebbe

condotto alla formazione di un regime stalinista, anche

se destinato a scontrarsi con Stalin, al quale fra l’altro va

addebitata l’espulsione degli italiani dall’Istria. [...]

Nella primavera del 1945, a venire presi di mira non

furono tanto gli elementi di etnia italiana – che potevano

venire considerati buoni e onesti italiani se aderivano all’annessione alla Jugoslavia – quanto tutti coloro che, a

prescindere dalle loro origini etniche, si sentivano politicamente italiani, vale a dire desideravano il mantenimento della sovranità italiana sulla regione. Secondo la

medesima logica vennero perseguiti pure gli sloveni e i

croati contrari al comunismo. Anche la formula rituale

pertanto, secondo la quale molte delle vittime delle foibe

furono uccise soltanto perché italiane, risulta sostanzialmente ambigua: poco fondata, specie per quanto riguarda il 1945, se riferita all’origine etnica, appare invece

molto più significativa se declinata sul piano politico, con

l’avvertenza aggiuntiva che per italiani vanno intesi non

solo e non tanto quanti riconoscevano come italiana la

loro identità nazionale (lo facevano anche i comunisti che

si battevano per la Jugoslavia socialista) quanto piuttosto coloro che volevano l’Italia, con una scelta politica

in cui preminente era la dimensione statuale.

R. PUPO-R. SPAZZALI, Foibe, Milano, Bruno Mondadori,

2003, pp. 108-113

Che cosa sono e che funzione svolgono i miti politici e storiografici? Quali di essi la vicenda delle foibe mette

in discussione?

Spiegate l’espressione: «a venire presi di mira furono [...] tutti coloro che, a prescindere dalle loro origini etniche,

si sentivano politicamente italiani».

F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012