di Mauro Bocci

Giornalista

speciale romA

Genova e Roma

tra Risorgimento e Novecento

Nel corso di quasi due secoli, dagli anni risorgimentali

in avanti, tra Genova e Roma si è saldato un rapporto

particolarissimo, nel quale politica e industria,

ma anche sentimento religioso, hanno creato un’intensa

corrispondenza ideale.

N

elle relazioni tra le due città – e attraverso personaggi che hanno segnato le vicende d’Italia – si possono rivivere capitoli decisivi della vita nazionale, che accompagnano l’evolversi del processo unitario e segnano mutamenti di storica

portata: in almeno due casi, verrà da Genova la spinta che determinerà svolte decise nei

governi romani.

Uno dei più grandi genovesi dell’Ottocento, quel Giuseppe Mazzini del quale si celebra

nel 2005 il bicentenario della nascita, fu il teorico e l’ispiratore della Repubblica romana

sorta nel febbraio 1849, dopo che Pio IX era fuggito a Gaeta, in sèguito all’assassinio del

suo ministro Pellegrino Rossi da parte di congiurati carbonari e ai successivi tumulti di

piazza (novembre 1848). Gli elementi democratici più radicali, raccolti attorno al triumvirato formato da Mazzini, Armellini e Saffi, diedero vita a una Costituente repubblicana, che superava in senso democratico i dettati dello Statuto albertino. In virtù del contributo mazziniano, Roma diveniva un’avanzatissima officina politica; alla laicizzazione dello Stato pontificio, fino ad allora tra i più retrivi d’Europa, e alla soppressione dell’Inquisizione corrispose l’ipotesi di un’ardita riforma agraria, con la divisione fra i contadini delle proprietà ecclesiastiche. Anche il ligure (e poi genovese ad honorem) Giuseppe Garibaldi si distinse in quella Repubblica, come deputato della Costituente prima e come generale di brigata poi, in rapporto diretto, e non sempre idilliaco, con il suo capo di stato maggiore, il nobile napoletano Carlo Pisacane, che a Genova legherà il suo nome nel 1857, quando partirà di qui per la tragica impresa di Sapri.

Alla difesa di Roma - dopo la sconfitta sabauda nella Prima guerra d’Indipendenza e la fatal Novara - accorsero molti degli uomini che nell’aprile 1849 avevano preso parte all’insurrezione genovese, brutalmente stroncata dalle truppe regie del generale Lamarmora.

Giuseppe Avezzana, che aveva capeggiato quella rivolta per la continuazione della guerra

contro l’Austria, s’imbarcò alla volta della Città Eterna il 10 aprile sulla nave americana

Allegany insieme con altri 450 compagni, tra i più compromessi, per scampare alle condanne a morte che vennero rapidamente comminate dai tribunali di Vittorio Emanuele

II. A Roma, Avezzana ricoprì poi il ruolo di ministro della Guerra. Proprio nei giorni dell’arrivo di questo contingente genovese, Garibaldi aveva ancora la forza di scontrarsi vittoriosamente con il corpo di spedizione francese inviato a Roma da Luigi Napoleone: la

Repubblica romana dovette però capitolare a luglio.

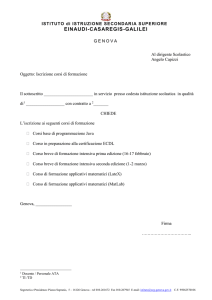

A fronte

Mario Dezzutti,

“Ansaldo/S.A.I. Gio.

Ansaldo & C”, 1920,

tempera su carta.

Genova, Archivio

Storico Ansaldo.

3

speciale romA

Goffredo Mameli.

Giuseppe Garibaldi.

4

Al fianco di Garibaldi era accorso a Roma anche il ventunenne figlio dell’ammiraglio genovese Giorgio Mameli, Goffredo, che nel capoluogo ligure aveva scritto nel settembre

1847 i versi di Fratelli d’Italia, che, musicato a Torino da un

altro genovese, Michele Novaro, sarebbe divenuto l’inno

nazionale. Combattente contro i francesi al Gianicolo e a

Velletri, in ques’ultima circostanza Mameli venne colpito

a una gamba e la ferita, andata in cangrena, ne provocò la

morte nel luglio 1849.

La fuga di Garibaldi da Roma, riconquistata dagli zuavi,

venne segnata dalla tragedia della morte della sua compagna Anita. Il futuro generale passò in Liguria attraverso la

Toscana, eludendo i controlli di diverse polizie. Negli Stati

sardi – e in particolare sotto la Lanterna, dove era ancora

insediato Lamarmora – si era disposto di catturare e imprigionare i reduci della Repubblica romana, ma Garibaldi era stato accolto a Chiavari, il 5 settembre 1849, in modo trionfale, con grave imbarazzo per le autorità regie. Garibaldi si lasciò tuttavia arrestare e la cosa avvenne in modo piuttosto discreto: salì su una carrozza diretta a Genova, insieme con un ufficiale dei carabinieri. Venne internato a Palazzo Ducale, tra le proteste dei deputati della Sinistra parlamentare, che gridarono all’oltraggio dello Statuto. Fu poi espulso dal Regno – senza che fosse peraltro tenuta in conto la sua condanna a morte del 1833 – e riprese il mare,

rifugiandosi infine in America. La soluzione della questione romana avrebbe dovuto aspettare ancora molto tempo.

La Seconda guerra d’Indipendenza (1859) e l’impresa dei Mille (1860) allontanarono Garibaldi, rientrato a Genova nei secondi anni Cinquanta, dal

volgere la propria attenzione verso Roma. L’Unità d’Italia (marzo 1861) ridava

impulso alla lotta per Roma e per Venezia e la Superba, in piena espansione economica, era in prima

linea in questa battaglia.

Scrive Bianca Montale:

«Dall’Unità a Porta Pia Genova sarà il centro più vivo

e vitale – sia pure con momenti di crisi e di flessione

– della proposta e della protesta democratica».

Dopo l’improvvisa morte

del conte di Cavour (giugno 1861), il governo di

Bettino Ricasoli aveva tentato un approccio soft con

speciale romA

il Papa; intanto il suo sodale-rivale politico (e successore)

Urbano Rattazzi intavolava con l’appoggio del sovrano altre trattative con Napoleone III, che continuava a essere il

patron politico e militare dello Stato pontificio. Deluso dalle trame di Ricasoli e di Rattazzi, Garibaldi raccolse l’invito di molti amici, e dello stesso Mazzini, di dare impulso ai

Comitati di provvedimento e alle associazioni unitarie per

Roma e Venezia, gruppi che si muovevano per la formazione di una guardia nazionale.

Nel marzo 1862 l’opera di mediazione di Mazzini e Garibaldi portava alla creazione nel capoluogo ligure dell’Associazione emancipatrice italiana, che fondeva in sé comitati e associazioni precedenti (oltre ai circoli operai mazziniani) e diventava, con Garibaldi presidente, il centro operativo – temuto dal nuovo capo del governo Rattazzi – di

una ritrovata convergenza fra garibaldini e repubblicani per

Roma capitale. Nel direttivo dell’Associazione – i cui circoli aprivano in tutto il Nord Italia – entravano Francesco

Crispi, che da quella esperienza sarebbe uscito sulla sponda moderata e monarchica, Aurelio Saffi, triumviro romano e sincero democratico, Agostino Bertani, il medico esule a Genova dal ’50 e deputato dell’Estrema sinistra, Giovanni Nicotera, scampato all’impresa di Pisacane e futuro ministro degli Interni con Depretis e di Rudinì.

L’Emancipatrice aveva ovviamente finalità unitarie; ma si caratterizzava anche in senso

transnazionale. All’adunanza costitutiva a Genova, Garibaldi aveva auspicato fra gli applausi che «gli italiani porgessero la mano agli schiavi del mondo intero. Due anni prima

della fondazione dell’Internazionale socialista, dalla Superba si levava dunque, insieme con

quella per la liberazione di Roma e di Venezia, la parola d’ordine di un affrancamento mondiale dell’uomo.

La nuova alleanza venne sancita anche con il rilancio della Società del tiro a segno di Antonio Mosto, comandante dei carabinieri genovesi nella campagna siciliana del 1860. Fra i

piani reconditi della Società, spina dorsale potenziale di una guardia nazionale volontaria,

campeggiava probabilmente, almeno all’inizio, un attacco all’Austria per prendere Venezia. Qualcosa venne anche tentato, nel maggio 1862, ma con scarsissimo successo.

Dinanzi alla repressione in seguito a quei fatti, Garibaldi si dimise per protesta da presidente

dell’Emancipatrice e s’imbarcò da Genova per Caprera con alcuni fedelissimi. Già in luglio,

il generale – che si era rimesso in moto ed era adesso in Sicilia – scriveva al suo più fidato

corrispondente a Genova, Bertani, e gli annunciava l’intenzione di stabilire a Napoli un nuovo governo, di abbattere Rattazzi, e di marciare su Roma: era il prologo dello scontro dell’Aspromonte. In realtà, Garibaldi credeva forse di avere il placet di Rattazzi e il 29 agosto,

con poco meno di duemila armati, si trovò in marcia sull’altopiano calabrese, quando i

bersaglieri di Cialdini gli sbarrarono la strada, per impedire la rivoluzione o, quanto meno,

una forte destabilizzazione e uno scontro certo con Napoleone III. Quest’ultimo aveva lasciato al proprio destino Francesco II delle Due Sicilie, ma si sarebbe riattivato in favore di

Pio IX e contro ogni intrigo per la presa di Roma, garibaldino o italiano che fosse.

Come a Genova nel ’49, e ancora una volta per la causa romana, Garibaldi conobbe l’onta

del carcere sabaudo, in questo caso il forte del Varignano, vicino alla Spezia, dove restò per

un mese, prima di essere graziato.

Vittorio Emanuele negoziava intanto con Napoleone III una convenzione (settembre 1864)

che prevedeva lo spostamento della capitale a Firenze. Parigi s’impegnava a ritirare in due

anni le proprie truppe da Roma, in cambio della garanzia che non vi sarebbero stati attacchi italiani o dal territorio italiano contro lo Stato pontificio. Questo accordo rimandava

Giuseppe Mazzini.

5

speciale romA

Castel S. Angelo.

Incisione in acciaio

di E. Finden, pubblicata

a Londra nel 1836

da J. Murray.

Collezione della Galleria

genovese San Lorenzo

al Ducale.

6

ogni decisione per Roma e, dopo che nel giugno 1865 la capitale era stata trasferita a Firenze, il rapido mutamento del quadro internazionale e la sfortunatissima Terza guerra

d’Indipendenza (giugno-luglio 1866) spostarono l’attenzione generale su Venezia.

Protagonista delle uniche vittorie italiane nella guerra (sul fronte trentino), nel 1867 Garibaldi, ormai sessantenne, tornava a progettare un’azione su Roma, che le truppe francesi avevano abbandonato, secondo l’intesa del ’64, lasciando però sul terreno una legione di

volontari ultracattolici, della quale faceva parte anche il marchese genovese Gaspare Invrea,

poi autore, sotto lo pseudonimo di Remigio Zena, di La bocca del lupo, indimenticabile

spaccato di minuta storia genovese dei quartieri bassi.

I garibaldini premevano, in Umbria e nel Napoletano, sui confini dello Stato pontificio. Garibaldi stesso venne arrestato e preventivamente condotto in carcere ad Alessandria. La polizia genovese era in stato d’allerta in vista di un colpo di mano. Una fresca pagina della camicia rossa savonese Anton Giulio Barrili, che fu tra i combattenti di Mentana, offre un’idea

precisa di quanto fosse complesso aver libertà di movimento a Genova, considerata dalle autorità, e non del tutto a torto, il “santuario” sovversivo di un’eventuale impresa romana.

Era l’estate del ’67 e «di là dal confine umbro, […] erano cominciate le busse». Nell’intento di portare aiuto ai compagni, Barrili studia un possibile percorso: « Per Alessandria

e Bologna si andava speditissimi, aiutando il vapore: ma alla stazione di Genova vigilavano guardie e carabinieri; le facce garibaldine erano presto riconosciute e cacciate indietro

senza misericordia. [...] Quanto alla via di mare, le stesse difficoltà; ogni visita a bordo

dei vapori in partenza per Livorno e per Napoli, rimetteva a terra i viaggiatori sospetti.

Per uscire da Genova restava la via più lunga, quella di Chiavari, dove non si andava ancora in istrada ferrata. Ma le diligenze avevano l’ufficio e lo scalo in piazza San Domenico: ad ogni partenza la questura visitava il registro dei viaggiatori, assisteva all’imbarco,

fiutava la sua gente, e non c’era verso d’ingannarla con barbe finte, con parrucche gialle,

con occhiali verdi, o con altre invenzioni dell’antico repertorio». Sarà Antonio Burlando,

uno dei luogotenenti di Mosto, a escogitare lo stratagemma, per mezzo del quale poter

partire: lui e Barrili prenderanno la diligenza poco oltre Quarto, a Pietra Roggia (Priaruggia), dove si sostituiranno a due amici compiacenti – dai genovesissimi cognomi: Costa e Parodi. La necessità di un simile stratagemma mostra la misura di quanto grande fosse, specie sotto la Lanterna, la preoccupazione della monarchia, in quel ’67, di fronte all’ipotesi di una iniziativa garibaldina su Roma.

speciale romA

Il 3 novembre, a Mentana, alle porte di Roma, il corpo di

spedizione garibaldino ingaggiò battaglia contro le truppe

zuavo-pontificie e fu l’intervento tempestivo del corpo di

spedizione francese inviato da Napoleone III, ottimamente equipaggiato, a fermarlo. A Garibaldi toccò ancora il carcere, al Varignano.

La questione romana, per la quale i repubblicani genovesi

tanto avevano operato, si sarebbe risolta per altra via, dopo la sconfitta francese a Sedan (1° settembre 1870), nella

guerra contro i prussiani. Vittorio Emanuele II approfittò

della situazione e furono i bersaglieri di Lamarmora, l’uomo della repressione genovese del 1849, a passare per quella breccia di Porta Pia attraverso la quale il potere temporale dei Papi aveva fine (20 settembre 1870).

In quello stesso settembre 1870, Giovanni Bombrini, figlio

del banchiere Carlo, che era stato fondatore della Banca di

Genova e creatore dell’Ansaldo, prese parte a un convegno

riservato a Palazzo Sciarra con banchieri – fra i quali il livornese Piero Bastogi (ex ministro delle Finanze di Cavour

e di Ricasoli), il lombardo Pietro Brambilla (futuro socio

di Bastogi nelle Ferrovie Meridionali) e altri di Roma e Napoli –, esponenti della finanza vaticana (il cardinal Lasagni,

monsignor De Merode) e aristocrazia romana (Colonna,

Ludovisi, Torlonia). In quella sede venne deciso che Roma

non avrebbe avuto industrie, ma che si sarebbe puntato sulla crescita edilizia della città.

Compiuto interamente il processo unitario, poco prima della sua malinconica fine, Giuseppe Mazzini esprimeva in uno scritto del 1871, una chiara vocazione coloniale, nel nome dell’antico impero romano: « Tunisi, Tripoli e la Cirenaica formano parte importantissima per la contiguità dell’Egitto, e per esso e la Siria con l’Asia, di quella zona africana

che appartiene veramente fino all’Atlante al sistema europeo. E sulle cime dell’Atlante sventolò la bandiera di Roma quando, rovesciata Cartagine, il Mediterraneo si chiamò mare nostro. Fummo padroni, fino al quinto secolo, di tutta quella regione. Oggi i Francesi la tengono d’occhio e l’avranno fra non molto, se noi non l’abbiamo».

Le spinte risorgimentali si erano andate esaurendo e si apriva, perfino nella percezione del

più puro dei repubblicani, un’epoca nuova. Il contributo di Genova alla crescita di un’idea

di potenza fu di grande rilievo, nel rinnovato asse tra industria pesante e intervento dello

Stato centrale. L’alleanza tra Cavour e gli industriali della Superba venne rinnovata dai governi degli anni umbertini, anche se pochi politici genovesi o liguri di spicco compaiono

in quegli anni. Sono piuttosto i tycoon come Edilio Raggio ed Erasmo Piaggio a “trattare”

il rapporto tra la città, architrave dell’industria del paese (dove si produceva oltre il 50%

dell’acciaio nazionale), e i vertici politici. Una pioggia di finanziamenti e di ordinazioni statali incentivò siderurgia, cantieristica e armatori genovesi, in un rapporto sempre più stretto tra Genova e Roma, destinato a durare nel tempo. L’immagine di prosperità e l’autocelebrazione industriale della città, che caratterizzeranno le celebrazioni colombiane del 1892,

facevano parte di questo rapporto privilegiato.

La crescita dell’industria e del porto aveva stimolato a Genova la nascita di un movimento sindacale fortemente combattivo. E proprio questo movimento – dopo la sanguinosa

repressione dei tumulti milanesi del maggio 1898 – avrebbe avuto influenza determinante su una delle prime svolte del giovane Regno d’Italia, in un clima turbato dall’assassinio

di Umberto I a Monza (29 luglio 1900). Nel dicembre 1900, lo scioglimento della locale

Camera del lavoro, della quale aveva preso le redini il deputato socialista di Sampierdarena Pietro Chiesa, aveva alimentato un duro braccio di ferro tra i portuali e il governo Sa-

Giovanni Bombrini.

7

speciale romA

8

racco, che culminò nel

primo sciopero generale in

Italia, tra assemblee e mobilitazione di massa. La

maturità di quei lavoratori, ma anche l’avveduto atteggiamento delle istituzioni romane, impedì che

la battaglia per i diritti degli operai si trasformasse

in nuove stragi.

I fatti di Genova costituirono la prima, pacifica affermazione di un compatto e

organizzato movimento

operaio; ribadirono il principio fondamentale – e sancito da quello Statuto che

Crispi e Pelloux avevano

calpestato – del diritto di

associazione; e costituirono uno stimolo a rafforzare l’azione di resistenza delle leghe operaie. Ma, soprattutto, quel che era avvenuto a Genova chiudeva

uno dei periodi più cupi

dell’Italia unitaria, voltava

la pagina infausta dei massacri siciliani e milanesi.

Imponeva inoltre al nuovo

sovrano una svolta decisa

(e forse non sgradita),

quando nel febbraio 1901

il debole governo Saracco

cadde proprio sulla questione dello sciopero generale genovese.

L’incarico a Giuseppe Zanardelli inaugurava una stagione di cauto riformismo e di apertura nei confronti dei movimenti sociali. Giovanni Giolitti, che di quel gabinetto era ministro degli Interni, sarebbe divenuto arbitro della politica italiana nel quindicennio che

precede la Grande Guerra e già nel febbraio 1901 affermò con forza in Parlamento l’utilità e la legittimità delle organizzazioni sindacali. Dopo l’impresa dei Mille, che aveva imposto una sterzata al processo unitario, Genova era ancor una volta la città-simbolo del

cambiamento e, in certo modo, condizionava decisioni romane. Lo avrebbe fatto ancora,

nel giugno 1960, in un altro contesto, dai tratti decisamente drammatici.

A ulteriore dimostrazione dell’intensità delle relazioni tra la Superba e il Palazzo romano in quella fase, il governo Zanardelli cadde nell’autunno del 1903 sul voto per l’apertura di un’inchiesta sulle presunte collusioni e regalìe, denunciate dal socialista integralista Enrico Ferri, tra il ministro della Marina, l’ammiraglio genovese Giovanni Bettòlo,

e la Terni, il nascente colosso della siderurgia – con importanti agganci genovesi – che di

quel ministero era fornitore.

speciale romA

Assai significativo, nel rapporto tra Genova e Roma, fu in seguito il ruolo degli industriali “interventisti” della Superba alla vigilia della Grande Guerra. I cotonieri, gli zuccherieri

e soprattutto i Perrone, la nuova dynasty dell’Ansaldo, spinsero per l’entrata in guerra con

la Gran Bretagna e la Francia. La scalata dei Perrone – già proprietari de Il Secolo XIX – al

quotidiano romano Il Messaggero, allora di nettissimi sentimenti filofrancesi, si sarebbe inquadrato in questa logica interventista dell’azienda. Un forte legame, non soltanto per la

comune proprietà, persisterà tra il quotidiano genovese e quello capitolino fino alla prima

metà degli anni Settanta, con rilevanti scambi culturali.

“Città dei cannoni” nel corso del primo conflitto mondiale, Genova rinsaldava il proprio

privilegiato legame economico con lo Stato, con Roma. Il tracollo della siderurgia nel dopoguerra costrinse i colossi delle accaierie, spinti sull’orlo del baratro, a cercare onerosi salvataggi finanziari: ma spesso anche le banche che li avevano sostenuti entrarono in crisi.

Anche il nuovo potere fascista - che era stato duramente contrastato a Genova, a Sampierdarena, a Sestri; e ancora nel maggio ’24, il duce si vide negare la cittadinanza onoraria di Genova dal sindaco, il senatore liberalsocialista Vincenzo Ricci, immediatamente dopo dimissionario - dovette riprodurre, nella sua ambizione di grandeur produttiva e marinara, l’antico entretien con l’industria genovese. L’Istituto per la ricostruzione industriale

(Iri), creato nel ’33, mentre ancora imperversava la Grande Depressione mondiale, influenzò

il sistema produttivo italiano e la realtà genovese in particolare, ben oltre la durata del regime, grazie anche alla presenza di finanzieri come Alberto Beneduce e Donato Menichella e sul piano locale di grandi manager pubblici, quali Agostino Rocca e Oscar Sinigaglia.

La nascita dell’Iri muta profondamente gli equilibri, fino alla Grande Guerra sostanzialmente paritari, tra industria pesante genovese e intervento statale. Ha acutamente osservato Paride Rugafiori: «Genova deve rapidamente rendersi conto che comunque una svolta c’è stata [...]. Se Roma aveva sempre avuto un ruolo decisivo per un’area produttiva tanto fortemente legata alle commesse statali e, quindi, a decisioni assunte nella capitale, centro del potere politico nazionale, adesso si sposta a Roma anche il “cervello” strategico delle aziende, riunite in un unico grande gruppo, malgrado, soprattutto all’inizio, sia ancora

da definire la distribuzione del potere tra le industrie controllate, le finanziarie e l’Istituto». Se nel secondo dopoguerra, e soprattutto nelle crisi degli anni Settanta e Ottanta, le relazioni “produttive” tra Genova e Roma si faranno più complesse e difficili, questo non è forse dovuto a una condizione assistita dell’industria cittadina (che tale era stata fin dai

tempi di Cavour, per pregnanti ragioni strategiche, venute

in parte meno con il tempo), quanto piuttosto al nuovo status dei capitani d’industria, ormai connessi in modo inscindibile con le decisioni del potere politico.

Oltre Tevere, la presenza di genovesi illustri non è stata, negli ultimi duecento anni o giù di lì, meno ricca: ed era inevitabile, in una città che, accanto ai tanti fermenti repubblicano-socialisti e industriali ha sempre conservato una

fortissima devozione cattolica, con molti esempi di vissuta santità, specie nel secondo Ottocento. E che di quella devozione ha espresso su piani anche diversi, dall’intransigentismo del clero conservatore ai fermenti innovatori di

molti prelati e addirittura porpore.

Nell’ultimo passaggio del potere temporale, spicca nella Roma papalina il cardinale Luigi Lambruschini (1776-1854).

Barnabita, segretario del cardinal Consalvi al Congresso di

Vienna (1815), artefice dei concordati con le cattolicissime corti di Napoli e di Baviera, Lambruschini venne nominato arcivescovo di Genova nel 1819; non poté però rag-

Anonimo, Ritratto

di Ferdinando Maria

Perrone (1900 circa).

Genova, Archivio

Storico Ansaldo.

9

speciale romA

Giovan Battista

Torriglia, Ritratto

di Benedetto XV.

Genova, Seminario

Arcivescovile.

Il Beato Arcivescovo

Tommaso Reggio.

10

giungere, nel 1830, il suo posto di nunzio a Parigi per la Rivoluzione di Luglio. Elevato a

cardinale nel ’31 dal retrivo Gregorio XVI, venne ben presto nominato segretario di Stato,

una funzione che esercitò con particolare simpatia verso l’Austria e con piglio di controllore della politica italiana. I liberali dello Stato pontificio salutarono la sua nomina con tumulti a Viterbo e congiure, che si protrassero fino al ’41, a Roma, a Bologna e nelle Marche. Entrato in conclave come Papa nel 1846, ebbe in effetti la maggioranza relativa dei voti, ma dovette cedere al più moderato Mastai Ferretti (Pio IX); a quel punto, dinanzi agli

avvii “liberali” del nuovo pontefice si dimise dalla carica e fu oggetto di manifestazioni d’odio da parte repubblicana durante la rivoluzione romana del 1848, quando la sua dimora

venne saccheggiata e semidistrutta. Scrittore elegante, predicatore arguto, Lambruschini

incarna il suo tempo, e sebbene il suo sguardo fosse rivolto al passato, può essere considerato uno dei più grandi uomini di Chiesa dell’Ottocento.

Su una linea rigida e rigorosa si mosse anche monsignor Salvatore Magnasco, la cui nomina ad arcivescovo venne notificata nell’ottobre 1871, nel momento peggiore dei rapporti

tra Stato e Chiesa: tenne la cattedra di San Siro fino al 1892. Vicino agli ambienti conservatori della Curia romana, durante il Concilio Vaticano I (1869-1870) era stato uno dei più

strenui difensori delle prerogative pontificie, dall’infallibilità al temporalismo, e l’avversario di qualsiasi forma di modernismo.

Quelli di monsignor Magnasco come arcivescovo furono anni in cui da parte cattolica venne dato particolare impulso all’associazionismo sia operaio sia devozionale, soprattutto in

relazione al culto mariano e a quello eucaristico; anche per reagire – con un’inflessibilità

d’antan – alla diffusione di idee positiviste e scientiste. L’opera di Magnasco, proseguita poi

con maggior apertura intellettuale dal beato arcivescovo Tommaso Reggio, fece di Genova un centro di spicco delle organizzazioni cattoliche, più volte elogiato da Pio IX e da Leone XIII, il papa della Rerum novarum (1891) e della dottrina sociale della Chiesa. All’opera del battagliero arcivescovo è anche legato l’innalzamento del santuario della Madonna

della Guardia, che Giuseppe Antonio Santagata un artista genovese, ma educato a Roma,

avrebbe affrescato in anni relativamente più recenti. Sebbene poco incline alle aperture laiche della monarchia, Magnasco aveva incontrato più volte e calorosamente Umberto I, in

visita a Genova nel luglio ’86.

La città che più d’ogni altra in Italia aveva assunto l’impegno industriale della Grande Guerra, con il suo ciclopico sforzo nella produzione bellica, fu anche la città che diede l’uomo la

speciale romA

cui voce più vibratamente si levò a condannare il conflitto,

il nuovo Papa, Benedetto XV, il cardinale Giacomo Della

Chiesa, succeduto sessantenne a Pio X il 3 settembre 1914.

Un pontefice di piena genovesità, tanto da parlare in dialetto con i suoi concittadini, ancorché insediato a Bologna e

non nel capoluogo ligure, che ebbe però sempre nel cuore.

Una delle prime questioni aperte che il suo pontificato risolse fu, infatti, nel dicembre 1914 lo spinoso caso Caron,

la grave controversia tra Chiesa e Stato scoppiata poco più

di due anni prima a Genova con la nomina a vescovo di

monsignor Andrea Caron, un arciprete veneto di sentimenti

prepotentemente antimodernisti, fortemente voluto dalla

Curia romana e da Pio X. Alla nomina si era opposto, dietro suggerimento del prefetto di Genova, il ministro guardasigilli, Camillo Finocchiaro Aprile, che ne aveva facoltà

in base all’antica prerogativa sabauda dell’exequatur, “si esegua”, che consentiva allo Stato di esprimere il gradimento

sulle nomine ecclesiastiche. La presenza di Caron avrebbe

quasi certamente provocato gravi tensioni in una città – allora solidamente amministrata da una giunta radicale e socialista – nella quale forti erano i fermenti innovatori del

mondo cattolico (dalla fine del Settecento, con la consistente

presenza giansenista, fino all’influenza di padre Semeria)

e talvolta – come negli anni Quaranta o ai tempi di monsignor Magnasco – drammatico

lo scontro tra credenti e anticlericali. Il confronto tra Genova, Palazzo romano e Oltretevere ebbe aspetti durissimi, a tal punto che Pio X abbatté sulla città l’interdetto, privandola dei sacri riti.

Benedetto XV ebbe coscienza che quello scontro doveva chiudere un’epoca. In occasione

delle elezioni politiche del ’13, l’accordo “privato” - ma abilmente pilotato da Giolitti – tra

il conte Ottorino Gentiloni, per conto dell’Unione elettorale cattolica, e i liberali costituzionalisti, su questioni relative alla difesa di alcune prerogative del culto nella scuola e nella società, aveva del resto consentito di eleggere oltre duecento deputati liberali “ben disposti” verso la Chiesa. Il Papa genovese nominò nuovo arcivescovo di Genova il mite Ludovico Gavotti, un aristocratico che, cresciuto pastoralmente fra Magnasco e Reggio, molto si

era impegnato nel sociale, e nella sua critica del liberismo selvaggio poteva non spiacere neppure a settori repubblicani e socialisti. Con senso di equidistanza, il Papa avrebbe presto riaffermato, nell’enciclica Ad beatissimi, la condanna del modernismo, ma anche degli eccessi delle posizioni più reazionarie.

Pontefice moderno, sulla scia di Leone XIII, e “di svolta” rispetto a Pio X – amico personale di Francesco Giuseppe e sostenitore dell’impero asburgico – papa Della Chiesa svolse

contro la guerra e a favore delle vittime e dei profughi un’azione «immensa, capillare, imparziale» (Nazareno Fabbretti). Fin dal suo primo messaggio, l’8 settembre 1914, deplorò

con vigore la guerra che definiva «spettacolo mostruoso» e «flagello dell’ira di Dio». E il 1°

agosto 1917 esortò invano i paesi belligeranti a fermare «l’inutile strage». Il nuovo Papa,

sebbene criticato con interventistica virulenza da molti nazionalisti cattolici, non si limitò

tuttavia ai messaggi.

Il contributo della Chiesa di Benedetto XV alla causa della pace si fece enorme opera di

solidarietà e assistenza umanitaria, ma contemplò anche aspetti simbolici di non trascurabile valore: dispose limitazioni del Te Deum in occasione di vittorie militari, rifiutò di

far suonare le campane quando Gerusalemme venne presa dalle truppe dell’Intesa, che la

sottraevano al turco infedele. Fra i suoi fattivi sforzi per impedire l’ingresso in guerra dell’Italia va registrata la missione a Vienna di monsignor Eugenio Pacelli (il futuro Pio XII)

Giovanni Battista

Torriglia. Ritratto del

Cardinale Minoretti.

Genova, Seminario

Arcivescovile.

11

speciale romA

Paolo Emilio Taviani,

al centro, in una foto

dell’immediato

dopoguerra.

Il Presidente Sandro

Pertini.

12

del gennaio 1915, con le pressioni su Francesco Giuseppe

perché cedesse in modo indolore il Trentino all’Italia. Rivelatasi inutile questa fatica, Benedetto XV cercò l’appoggio dei pacifisti italiani e soprattutto indirizzò un clero

talvolta riottoso a rimuovere da omelie e interventi pubblici qualsiasi tono anche vagamente bellicistico.

La Santa Sede di quell’epoca preconizzò l’istituzione di una

procedura internazionale di arbitrato per restaurare il primato del diritto su quello delle armi. Il breve pontificato

del Papa genovese – morì di bronchite nel gennaio del 1922

– si mosse poi nel solco del nuovo secolo, sia nella visione

“non coloniale” dell’opera missionaria (enciclica Maximum

illud, 1919) e nella promozione dell’associazionismo laicale sia nel consenso alla formazione, sempre nel ’19, del

Partito popolare di don Luigi Sturzo, e nel contestuale superamento del non expedit, il divieto ai cattolici di partecipare alla vita politica italiana, soltanto ambiguamente aggirato dal patto Gentiloni; sia nella mano tesa alla Russia

stremata dalla carestia del ’20, che superava decisamente

le resistenze antiortodosse (e antibolsceviche) della Curia romana.

Se la presenza di Benedetto XV porta la luce di un messaggio universale in un momento particolarmente buio dell’umanità (ed è forse, in questo senso, il primo pontefice contemporaneo) e la proietta ben oltre la pur nobile parabola dei legami tra Genova e Oltretevere, nei

tempi nuovi del Concordato (1929) un cardinale genovese, Carlo Dalmazio Minoretti (18611938), si levò contro il Palazzo romano con un clamoroso gesto di protesta. Firmati i Patti Lateranensi, Mussolini aveva scatenato nella primavera del 1931 una violentissima campagna

contro il Vaticano, tentando d’imbrigliare l’Azione cattolica (il cui presidente venne arrestato) e la Federazione universitaria cattolica (Fuci), uniche effettive fonti di controcultura non

ancora del tutto imbavagliate. Quando, il 31 maggio di quell’anno,Vittorio Emanuele III venne a Genova per inaugurare il monumento ai Caduti di piazza della Vittoria, il Cardinale, invitato a prender parte alla cerimonia e a benedire l’Arco

della Vittoria, si rifiutò di presenziare, evidenziando le ragioni del proprio dissenso e vietando nel tempo stesso a

tutti i sacerdoti della diocesi di consacrare il monumento.

Le relazioni tra Genova e Roma fascista furono improntate nel migliore dei casi a un grande distacco. Città refrattaria e d’opposizione – sebbene avesse necessità dei fondi dell’Iri e si giovasse delle grandi opere del fascismo – la Superba (e Dominante, come volle chiamarla allora il regime)

non diede uomini di spicco alle camicie nere: piuttosto, com’era stato dai tempi di Cavour, riuscì ad attivare figure di

validi mediatori, come i podestà Eugenio Broccardi e Carlo Bombrini junior, rampollo di illustre casata, che conservò il proprio incarico fino alla vigilia della guerra.

Nella città ribelle, “di proposta e di protesta”, si sarebbero

formate piuttosto, negli anni della persecuzione e della lotta antifascista, personalità politiche che avrebbero variamente dato un’impronta alla nuova Italia repubblicana. Democratico-cristiano, partigiano combattente, segretario della Dc (1949-1950), più volte ministro in dicasteri chiave,

senatore a vita (1991) Paolo Emilio Taviani rappresentò

egregiamente quella classe politica nata dalla Resistenza che

speciale romA

dal Nord, e da Genova, andava a Roma a costruire la rinascita civile e politica del paese. Comunista con venature “eretiche”, dottor sottile dell’Assemblea Costituente e della Costituzione, della quale fu uno degli artefici, Umberto Terracini appartiene, ancorché un poco

dimenticato, ai grandi uomini di quella stagione. Lo stesso Palmiro Togliatti, indiscusso

leader del Pci, che era genovese soltanto di nascita, mantenne con la città un rapporto di

intenso e ricambiato affetto.

La figura del socialista Sandro Pertini – savonese, ma con fortissime legami genovesi – è

forse la sintesi più alta di quel rinnovato e felice incontro tra Genova e il Palazzo romano.

Partigiano, uomo della Costituente, infiammatore di piazze (anche a Genova, nel giugno

1960), u Sandrin – uomo peraltro non semplice – è stato forse il politico che ha interpretato in modo più genuino i valori autentici della Prima Repubblica. Presidente della Camera (1968-1976), recepì pienamente il cahier de doléance sulla “questione morale” che

già nel febbraio 1974 gli venne presentato da alcuni pretori d’assalto genovesi, tra i quali il

futuro sindaco della città, Adriano Sansa. Ma fu soprattutto come presidente della Repubblica, eletto a ottantadue anni nel 1978, che Pertini portò a Roma il meglio dell’essenziale

e un poco ruvido spirito dei genovesi e dei liguri: «in un periodo difficile per l’Italia, dopo

il rapimento e l’uccisione di Moro da parte delle Brigate rosse, con la sua alta statura morale contribuì a dare stabilità al paese, suscitando fiducia nei cittadini e incarnando la difesa della democrazia» (Jan Palmowski).

Apporto non meno “storico” diede alla Santa Sede il cardinale Giuseppe Siri, la cui lunga

influenza come principe della Chiesa è paragonabile a quella del cardinale Lambruschini

nel primo Ottocento. Presidente per dieci anni (1955-1965) della Conferenza episcopale

italiana (Cei), rappresentante di un cattoliciesimo conservatore ma aperto, si oppose alla

svolta di centro-sinistra, ma nel tempo stesso – anche tramite i suoi “contatti” genovesi –

stimolò il dialogo tra Santa Sede e Unione Sovietica kruscioviana. Appoggiato dalla Curia

romana, nel conclave dell’ottobre 1978, Siri si avvicinò – come Lambruschini quasi centotrent’anni prima – all’elezione a successore di Pietro (leggenda vuole addirittura che venisse eletto, ma rifiutasse); fu tuttavia tra i grandi elettori del cardinale di Cracovia, Karol

Wojtyla, che il grande Cardinale in due occasioni avrebbe accolto a Genova, in un torrenziale abbraccio di popolo.

Genova e Roma: un lungo percorso comune, che tra rivoluzioni e connessioni profonde, è stato parte quasi mai secondaria della storia italiana degli ultimi due secoli, nel

corso dei quali i genovesi hanno saputo portare a Roma, fin da prima che fosse capitale,

“centro”, creatività e spirito indomito, senso etico – a volte un poco scontroso – e spinta

verso il cambiamento.

Il Cardinale Giuseppe

Siri a colloquio con il

Senatore Luigi Einaudi.

13