1

APPUNTI DI STORIA POLITICA DEGLI STATI UNITI D’AMERICA

Tiziano Bonazzi

-------------------------------------------------

Questi appunti sono per uso degli studenti frequentanti del corso di “Storia e istituzioni

dell’America del Nord” del Corso di laurea in Studi internazionali della Facoltà di Scienze

Politiche dell’Università di Bologna.

Gli appunti sono in libera lettura; ma non possono essere citati in alcun modo o usati al di

fuori del suddetto ambito didattico.

I

Storia degli Stati Uniti e Grande Europa

L’America dell’Europa

1Questi appunti di storia politica e della cultura politica statunitensi hanno uno

scopo didattico; il che significa che sono ambiziose. Sono rivolte in primis ai miei studenti di

Scienze Politiche dell’Università di Bologna; ma non credo facciano venire l’itterizia ad altri che le

scorrano, studenti o meno, perché le scrivo per gli studenti anche in quanto cittadini e, pertanto, si

rivolgono indirettamente a tutti i cittadini.

Gli Stati Uniti occupano nel nostro presente un tale spazio e sono oggetto di un tale interesse

e di una tal quantità di articoli, saggi e libri, da doversi credere che l’opinione pubblica italiana ne

abbia una conoscenza adeguata. Possiamo senza dubbio dire che il dibattito sugli Stati Uniti è

acceso e a tratti feroce: di "americanismo", "americanizzazione", "anti-americanismo" si discute, ad

esempio, moltissimo. Il vero problema è quanto questa mole di materiale sia corretta e

significativa. Su questo i dubbi sono leciti ed è da qui che la didattica prende le mosse.

Gran parte dell'informazione sugli Stati Uniti arriva all’opinione pubblica da giornalisti e si

tratta di cose scritte non poche volte con perizia. Tuttavia, non è difficile accorgersi che analisi

anche acute e informate si fondano su basi e conoscenze storiche e politiche superficiali che le

rendono preda di luoghi comuni e di posizioni essenzialmente legate alla polemica politica. Non

possiamo dare tutta la colpa ai giornalisti, la cui professione è distinta da quella dello storico o dello

scienziato politico. Il bagaglio sociale delle conoscenze di una nazione si basa sull'integrazione

delle competenze e se qualcuna di queste manca non bastano le altre ad alimentarlo. Una notazione

che suona come un rimprovero a chi degli Stati Uniti o, come nel mio caso, della storia statunitense

si occupa per mestiere.

Gli storici americanisti italiani non sono riusciti a imporre una conoscenza adeguata della

nazione che studiano e quindi a fornire un contributo sufficiente al bagaglio delle conoscenze sugli

2

Stati Uniti. Nessuno di noi è sicuramente un gigante della storiografia; ma la qualità dei nostri

lavori è apprezzata anche al di là delle frontiere, per cui non è la nostra incompetenza la ragione

prima della situazione in cui ci troviamo. Un segnale più significativo della scarsa attenzione

scientifica per gli Stati Uniti proviene dal fatto che siamo molto pochi, che la grande maggioranza

degli Atenei italiani non ha neppure un insegnamento di storia degli Stati Uniti e che non siamo

quindi in grado di formare massa critica. La cosa non riguarda solo gli storici. Molto pochi sono

gli scienziati politici che lavorano sugli Stati Uniti e pressoché assenti i sociologi. L’interesse per lo

studio scientifico della società, della politica e della storia statunitensi in Italia è, quindi, assai

carente.

Le ragioni di un simile paradosso in un paese come l’Italia che all’orbita politica americana

appartiene ormai da più di sessant’anni e nei confronti di una nazione che non solo ha segnato la

storia del Novecento al punto che questo secolo viene spesso detto il “secolo americano”, ma che

domina a tutt’oggi l’orizzonte mondiale, stanno nel ritardo culturale che in questo come in altri

campi attanaglia il nostro paese. Non certo molti ad esempio, per restare in ambito parallelo a

quello di cui sto trattando, sono gli studiosi delle altre “aree”, cioè dei paesi e delle zone esterne a

quella che durante la Guerra fredda si chiamava Europa occidentale, la quale ultima, per restare in

campo storico, costituisce il fulcro dell’attenzione degli storici non solo contemporaneisti. E’

corretto che l’Italia e l’Europa attirino un interesse tutto particolare; non lo è che lo studio delle altre

aree del mondo ne riceva così poco. Una situazione che risente ancora dell’eurocentrismo (non

dimentichiamo che le stesse categorie di storia antica, medievale, moderna e contemporanea

vennero costruite in funzione della storia europea e della sua egemonia) degli anni e dei secoli in cui

l’Europa era culturalmente e politicamente dominante e guardava al resto del mondo come a un

“fuori”, oggetto di studio in quanto colonia e cultura “altra” (o inferiore) e non come soggetto dei

principali processi storici, che si riteneva fossero solo quelli europei. L’eurocentrismo, tuttavia, in

un mondo in via di globalizzazione in cui culture e stati non europei fanno ormai pienamente valere

la loro voce, è uno strumento addirittura controproducente e se, in un paese come il nostro, è

soprattutto l’attenzione all’Europa o, meglio,all’Europa a ovest della vecchia “cortina di ferro” ad

alimentare il bagaglio delle conoscenze in campo storico-politico, ritengo legittimo temere per la

capacità dell’Italia di tenersi al passo con i processi culturali e gli sviluppi politici in atto.

La situazione si complica, però, ulteriormente in rapporto agli Stati Uniti – e in buona parte

anche agli altri paesi del continente americano -, dal momento che, se essi sono geograficamente

lontani e hanno sempre meravigliato per le loro peculiarità, non li si è mai potuti considerare a tutti

gli effetti estranei all’Europa. Nei confronti degli Stati Uniti si assiste in Italia, ma anche nei

principali paesi europei, come a un effetto ottico distorcente per cui essi appaiono al tempo stesso

vicini e lontani, oggetto di meraviglia e di disprezzo, modello e antimodello di progresso e di

civiltà, frutto perfetto o perverso della storia; molto raramente una nazione fra le nazioni e, in

particolare, una nazione assimilabile a quelle europee. In conseguenza anche altrove nel “Vecchio

mondo”, sia pure in misura spesso meno rilevante che da noi, lo studio della storia e della società

statunitensi è limitato. L’intera Europa, quindi, sembra soffrire di un “complesso americano” che la

fine dell’egemonia europea e l’assoggettamento a quella statunitense non hanno fatto che

intensificare, come si vede in ogni discussione sul ruolo internazionale dell’Unione Europea, sul

rapporto fra Unione, singoli stati e NATO, sul seguire o meno le iniziative politiche statunitensi,

come nel caso della guerra contro l’Iraq, ovvero a proposito della cosiddetta “americanizzazione”.

Ci troviamo qui di fronte a un nodo culturale dalle fondamentali ricadute politiche: la

difficoltà europea, che proviene da molto lontano, a misurarsi in modo realistico con il “Nuovo

Mondo” e con gli Stati Uniti in particolare.

2Il Nuovo Mondo costituì un formidabile problema intellettuale per gli europei fin dai primi

viaggi di Cristoforo Colombo. La sua casuale scoperta mentre si andava alla ricerca di un passaggio

più veloce di quello attraverso il Capo di Buona Speranza per raggiungere un luogo ormai noto,

3

l’India, li pose, infatti, davanti a qualcosa di estraneo al pur formidabile apparato culturale

rinascimentale di cui disponevano: una realtà che si manifestava empiricamente là dove, secondo le

loro categorie, non doveva esserci niente. Pur ammettendo, come vari fra gli scienziati e nel clero

ammettevano almeno in via di ipotesi probabile, che la terra fosse una sfera, si riteneva, infatti, di

aver conoscenza di tutte le terre emerse, e di tutti i popoli che le abitavano, per quanto remoti. La

scommessa di Colombo di arrivare in Oriente andando verso Occidente partiva da dati scientifici

che molti condividevano. Quello che nessuno, a partire da Colombo stesso, riteneva possibile era di

incontrare terre di cui non si aveva nessuna nozione. Il continente americano non doveva esserci,

era un “vuoto”, un nulla che si materializzò di colpo ponendo enormi problemi. Perché Dio aveva

tenuto così a lungo segreta l’esistenza di un continente immenso e di tanti popoli? E questi popoli

erano davvero tali, erano cioè umani, avevano un’anima o erano animali dalle sembianze umane?

Li si doveva cristianizzare? Li si poteva mettere al lavoro forzato? E le grandi, ma estranee e a

volte terribili civiltà delle Americhe erano manifestazioni diaboliche? Gli spagnoli si interrogarono

a lungo durante il Cinquecento su questi problemi, anche se a risolverli fu la pratica concreta di

quella che, da scoperta, divenne immediatamente una conquista.

Nel corso della conquista il “vuoto” americano si popolò di sogni, di misteri, di incubi, di

brutalità e di eroismi man mano che gli europei prendevano a conoscerlo e restavano affascinati e

terrorizzati dalla forza spaventosa della natura e da spazi dalla grandezza inconcepibile. L’America

nutrì l’immaginazione politica europea con “Utopia” di Tommaso Moro, l’isola ipercivilizzata,

potentissima e pacifica che il pensatore inglese di inizio Cinquecento collocò, come l’America,

nell’Oceano, e in quella letteraria con “La tempesta” di Shakespeare, mentre l’immaginazione si

accendeva al mito di El Dorado. Una volta deciso che i nativi delle Americhe erano umani e

avevano un’anima, essi divennero oggetto di intensi dibattiti sul se, del tutto privi di costumi e di

una morale europea, erano rappresentanti del demonio o gli ultimi superstiti di un’umanità

originaria e pura. Gli autori illuministi, ad esempio Diderot, se ne servirono per costruire

l’immagine dell’uomo naturale, incorrotto dalla civiltà, e per dare il via ai primi studi di tipo

antropologico. Così come il fondamentale dibattito settecentesco sulla corruzione dei costumi

provocata dall’avanzare della civiltà trovò modo di esercitarsi sulle conseguenze, positive o

negative a secondo degli autori, della scoperta dell’America e della crescita del commercio e delle

ricchezze che ne era derivata, come nel caso del concorso dell’Académie Francaise del 1792. Un

quarto di secolo prima, nel 1776, Adam Smith scriveva invece fiducioso in un capitolo de “La

ricchezza delle nazioni” che le grandi scoperte geografiche, e quindi quella dell’America, avevano

aperto una nuova e più pacifica e avanzata età della storia umana, quella del commercio, di cui la

Gran Bretagna, ormai potenza dominante sui mari, era l’indiscusso alfiere. Anche la natura

americana divenne oggetto di una famosa disputa settecentesca fra chi sosteneva che essa era

superiore a quella europea e chi invece trovava animali e piante del Nuovo Mondo più piccoli,

deboli e meno vitali, con la conseguenza che molto difficilmente le società europee in America

avrebbero potuto svilupparsi al pari di quelle del Vecchio Mondo.

Il continente americano, insomma, non solo venne appropriato dagli europei che lo

conquistarono e lo divisero fra loro; ma fu colonizzato dalla loro esuberante cultura, che se ne servì

per affilarvi le proprie armi intellettuali, costruire il proprio senso di supremazia e scaricarvi le

proprie paure.

Per questo quando in Nordamerica, nel 1776, scoppiò la rivolta di tredici delle colonie

inglesi che vi si trovavano e i ribelli si imposero alla principale potenza dell’epoca in nome dei più

avanzati principi del pensiero europeo – la libertà, i diritti naturali dell’individuo, la natura pattizia e

consensuale dei governi - la cosa suscitò enorme scalpore in quanto sembrava impossibile che quei

principi, che non trovavano ancora applicazione al centro del mondo civile, venissero messi in

pratica nelle lande selvagge della lontanissima America. Negli anni della Rivoluzione gli inviati

americani in cerca di aiuti e di alleanze fecero il possibile per dimostrarsi all’altezza delle raffinate

maniere delle corti e dei salotti europei; ma non per caso a conquistarli fu Benjamin Franklin, che

con raffinata astuzia vi si presentava con in testa il berretto di castoro dei cacciatori americani di

4

pellicce e giocava la parte dell’ “uomo naturale”, pur essendo un noto scienziato, membro della

Royal Society di Londra. L’“uomo naturale”, il “buon selvaggio” incorrotto dalla civiltà e per

questo in grado di vivere alla luce dei principi della ragione naturale, divenne l’immagine di cui si

servì l’intelligentsia europea fra Settecento e Ottocento per comprendere quanto andava succedendo

oltreatlantico: gli americani erano stati capaci di compiere il balzo verso la libertà ancora negata

agli europei in quanto, pur europei di origine, nelle foreste nordamericane erano tornati allo stato di

natura e alla ragione incorrotta che vi regna.

Ampiamente sfruttato a fine Settecento da chi si schierava a favore della libertà – ma vi era

anche chi vedeva nella libertà americana un pericolo gravissimo che proprio l’imbarbarimento degli

ex coloni inglesi nelle selvagge lande d’oltreatlantico aveva nutrito -, il mito del “balzo

all’indietro”, fuori dalla corrotta civiltà europea, fu il momento di arrivo del plurisecolare, intenso e

contraddittorio rapporto della cultura europea con il Nuovo mondo. Esso segnò anche l’istante

formativo da cui si sviluppò il “mito americano” degli europei, l’idea che gli Stati Uniti fossero

“diversi”, estranei o solo parzialmente partecipi dei processi storici del Vecchio mondo.

Per tutto l’Ottocento i rapporti dei viaggiatori e le lettere degli emigranti alimentarono, in

positivo o in negativo, l’immagine della diversità americana, il cui culmine teorico troviamo ne “La

democrazia in America” di Alexis de Tocqueville del 1835, il quale dipinse gli Stati Uniti come il

laboratorio del futuro politico europeo, la nazione all’avanguardia della storia. Quando costruita in

negativo, quella diversità diventava invece rozzezza delle maniere e mancanza di originalità

culturale, fanatismo per l’uguaglianza e materialismo senza freni. In ogni caso gli Stati Uniti erano

sentiti lontani, non solo geograficamente; ma al tempo stesso diventavano un modello, desiderato o

temuto, di ciò che l’umanità stava diventando. In questo modo essi finirono per riassumere in sé

tutto ciò che il continente americano nel suo insieme era stato fino alla loro nascita: divennero

“l’America”, mentre il resto del continente, anche per la sua arretratezza politica ed economica,

sprofondava al di fuori della storia, dimenticato. Se gli Stati Uniti non erano Europa, ma quasi una

figura mitica che preannunciava all’Europa il suo futuro – splendido o miserabile a seconda delle

opinioni -, gli altri stati americani non lo erano per la ragione opposta, perché ormai considerati

fuori dai grandi processi storici.

Sebbene per tutto l’Ottocento ai margini delle vicende europee, anzi, proprio in quanto

sentiti così lontani, gli Stati Uniti divennero il “luogo” ideale in cui l’immaginazione sociopolitica

europea poté esercitarsi, misurandosi con un paese in cui tutto appariva capovolto e nuovo e che

sembrava da tanti punti di vista non “appartenere” alla famiglia delle nazioni del Vecchio mondo,

pur non essendo affatto estraneo, se non altro per le intense correnti migratorie che mantenevano

vivi i contatti umani fra le due sponde dell’Atlantico.

Nel corso del Novecento, col crescere a partire dagli anni Venti della penetrazione

economica e culturale statunitense e dopo il 1945 con l'egemonia americana in Europa occidentale,

gli europei a ovest della cortina di ferro si trovarono a contatto diretto con una realtà che li

oltrepassava di gran lunga quanto a forza economica e politico-militare, ma anche quanto a capacità

di attrazione culturale. "Americanismo" e "americanizzazione" divennero così termini di dibattito

quotidiano e di ansiose domande sulla perdita di indipendenza dell'Europa. Gli Stati Uniti non

venivano più analizzati come luogo di deviazioni grossolane dalla storia europea o di anticipazione

di processi storici che avrebbero potuto investire l'Europa; ma come un presente invasivo capace di

incidere vieppiù pesantemente sull'oggi degli europei. Lo scontro ideologico della Guerra fredda, la

modernizzazione dei paesi dell'Europa occidentale sulla falsariga di quanto avveniva oltreatlantico e

la contrapposizione con il modello sovietico in Europa orientale fecero si che l'"americanismo" e

l'"antiamericanismo" soprattutto culturali e teorici degli anni fra le due guerre mondiali si

trasformassero in concreti scontri politici sul presente e acquistassero una pregnanza del tutto

particolare. Chiusi in questa morsa e privi di strumenti conoscitivi adatti a misurare realisticamente

cosa fossero la nuova civiltà e la potenza degli Stati Uniti, gran parte degli europei continuò a

mantenere un atteggiamento stupito di superiorità offesa ovvero uno di subordinazione quasi

incondizionata nei loro confronti, senza riuscire a determinare cosa era cambiato rispetto al periodo

5

precedente la Seconda guerra mondiale

L’Europa dell’America

1Se gli Stati Uniti vennero velocemente a occupare una posizione tutta particolare – né

dentro, né fuori – rispetto al mondo europeo, la cultura politica americana acquisì ancor più

rapidamente forti tratti antieuropei.

La rivoluzione del 1776 fu un doloroso atto di rivolta contro la potenza coloniale inglese che

era al tempo stesso la madrepatria della grande maggioranza dei coloni. Quando ebbe inizio – dopo

oltre dieci anni di dispute e riavvicinamenti – essa consistette in un ripudio della Gran Bretagna, del

suo re e del suo sistema politico che portò a una guerra di liberazione della durata di sette anni

(1776-1783) e alla creazione di istituzioni politiche repubblicane (Costituzione Federale del 1787)

che contrapponevano la “libertà americana” al “corrotto” sistema inglese.

Negli anni Settanta e Ottanta il nemico era quindi l’Inghilterra, non il resto dell’Europa. Le

élite rivoluzionarie americane erano infatti guidate da princìpi illuministi e libertari europei assai

diffusi anche fra la popolazione e ciò fece si che la Rivoluzione francese venisse accolta con

entusiasmo, come un ulteriore capitolo dell’espansione della libertà; ma l’uccisione del re Luigi

XVI, l’affermarsi del radicalismo giacobino, il Terrore e il concludersi del processo rivoluzionario

nel regime napoleonico, fecero svanire ogni entusiasmo, sostituito dalla convinzione che l’Europa

intera fosse troppo corrotta per seguire la via di libertà aperta dagli Stati Uniti. Successivamente, la

Restaurazione, l’unione fra trono e altare che essa sostenne, l’assenza di libertà e di democrazia nei

regni europei, la povertà delle masse e l’esodo verso gli Stati Uniti sia di patrioti italiani, ungheresi,

tedeschi in fuga dalle fallite rivoluzioni nazionali degli anni Trenta e Quaranta, che di centinaia di

migliaia di europei in cerca di una vita migliore non fecero che confermare, come scrisse a metà

secolo il principale storico americano del periodo, George Bancroft, che storia e Provvidenza

avevano destinato gli Stati Uniti a essere un faro di libertà, di stabilità politica e sociale e di

speranza per tutti i popoli della terra.

Durante la prima metà dell’Ottocento, quindi, non solo gli Stati Uniti consolidarono le loro

istituzioni politiche e iniziarono un impetuoso sviluppo economico sia agricolo che industriale; ma

svilupparono un robusto nazionalismo costruito attorno alla contrapposizione fra la libertà

americana e la corruzione e la servitù europee.

Gli americani riconoscevano che il loro paese

dipendeva ancora dall’Europa in campo culturale e artistico e amavano profondamente l’Europa

come culla della civiltà; ma il loro amore si trasformava in un senso di distacco e di superiorità nei

confronti del Vecchio Mondo quando si passava alle istituzioni politiche e sociali o al campo della

fede religiosa.

In vari ambienti durante gli anni della Rivoluzione era stata accolta l’idea che gli americani

si dimostravano capaci di resistere alla “tirannia inglese” perché erano “veri cristiani” e addirittura –

sulla base di elaborazioni teologiche proprie del protestantesimo soprattutto calvinista - che gli

americani, al pari degli antichi Ebrei, vivevano in uno speciale “patto” con Dio che garantiva loro

libertà spirituale e politica finché si mantenevano fedeli a Cristo e alla Parola della Bibbia contro il

papismo di Roma e la tiepida fede protestante del Vecchio Mondo. La piena libertà religiosa e il

divieto di istituire una chiesa di stato fissati dal I° Emendamento (1791) alla Costituzione

rafforzarono, invece che indebolire le varie denominazioni religiose e gli impetuosi revival religiosi

di inizio Ottocento fecero di un acceso Protestantesimo, intensamente vissuto nelle sue più varie e

creative manifestazioni, una sorta di “religione civile” che accompagnò e spesso guidò

l’affermazione della democrazia negli anni Trenta e si integrò perfettamente con il nazionalismo.

La libertà, la prosperità, la pace interna, il benessere americani vennero ascritti a istituzioni politiche

diverse da ogni altra esistente, fondate sul dato provvidenziale che la terra e il popolo degli Stati

6

Uniti erano benedetti da Dio e destinati al compito storico di mostrare che libertà, pace e progresso

erano possibili sulla terra.

Nel primo periodo di vita nazionale gli Stati Uniti costruirono a tutti i livelli un ambiguo

rapporto di vicinanza e distacco rispetto all’Europa che non si è mai attenuato. Quando scoppiò la

Prima guerra mondiale il Presidente Wilson mantenne neutrale il paese fino alla primavera del 1917

in quanto riteneva, assieme a buona parte dell’opinione pubblica, che si trattasse di una guerra fra

potenze europee imperiali e imperialiste con le quali gli Stati Uniti non avevano nulla da spartire né

a livello politico, né. soprattutto, morale. Alla fine degli anni Trenta il Presidente F.D. Roosevelt,

pur convinto della estrema pericolosità di nazismo e fascismo per la democrazia, si mosse con

estrema cautela perché ben sapeva che i cittadini americani erano profondamente isolazionisti e

convinti che gli Stati Uniti, protetti dalla barriera dell’Oceano, non avevano nulla da temere e nulla

da chiedere all’Europa. Ciò è tanto vero che alla fine del 1941, quando i giapponesi attaccarono a

Pearl Harbour, gli Stati Uniti non erano ancora in guerra con la Germania e l’Italia, pur se aiutavano

in tutti i modi la Gran Bretagna. Negli anni di guerra le élite americane si convinsero vieppiù

dell’inadeguatezza degli europei a gestire se stessi e il mondo e della necessità che fossero gli Stati

Uniti a prendersi carico degli equilibri politici mondiali sostituendo definitivamente le potenze

europee, anche quelle alleate come la Gran Bretagna e la Francia.

2Fu proprio durante la Seconda guerra mondiale che le élite intellettuali statunitensi presero a

sviluppare la tesi secondo cui gli Stati Uniti, lungi dal non possedere una cultura all’altezza di

quelle europee come ancora molti in America ritenevano, ne avevano creato una del tutto originale

e non avevano più bisogno, neppure a questo livello, di un’Europa capace solo di creare mostri. La

vittoria americana e la successiva Guerra fredda rafforzarono ulteriormente il senso di orgogliosa

peculiarità degli americani, che avevano liberato l’Europa dall’orrore fascista, la salvavano dalla

fame con il Piano Marshall, le stavano insegnando a mettere in pratica i principi della libertà e della

modernità e la guidavano nella lotta mortale contro un altro mostro ideologico europeo nemico della

libertà, il comunismo.

La storiografia americana degli anni Cinquanta ebbe larga parte in questo processo con

quella che è stata chiamata la "scuola del consenso", parallela a un'altrettanto importante tendenza

della scienza politica. La scienza politica, infatti, riteneva di poter dimostrare che negli Stati Uniti

non vi era, né vi era mai stata lotta di classe, perché le classi studiate da Karl Marx erano il prodotto

di divisioni sociali europee che non si erano riprodotte oltreatlantico, dove ad essere socialmente ed

economicamente, oltre che quantitativamente dominante era la classe media, la “middle-class” che

agiva da cerniera fra tutte le classi sociali e garantiva il consenso politico attorno alla democrazia.

Negli Stati Uniti si aveva quindi pluralismo di idee e di progetti politici e quindi conflitto politico

pacifico fra "gruppi di interesse" diversi che si radunavano in maggioranze costantemente mutevoli,

ma che condividevano gli stessi ideali di base - quelli contenuti nella Dichiarazione di Indipendenza

e nella Costituzione. Ciò garantiva sia la libertà, perché nessun gruppo intendeva far prevalere una

propria ideologia sugli altri, sia la stabilità politico-sociale. Negli stessi anni gran parte degli

storici, scavando nel passato più lontano della nazione, l'età coloniale, ritennero di poter dimostrare

che sul suolo americano la storia europea aveva subito una radicale trasformazione che aveva dato

luogo a società non solo prive di aristocrazia, ma egualitarie, che potevano essere giudicate middleclass e quindi omogenee e nelle quali la presenza di un ampio diritto al voto già nel Settecento

garantiva la libertà e i fondamenti della democrazia. Da queste origini si era sviluppata per gli

storici del “consenso” una storia fondamentalmente priva di conflitti sociali, a partire dalla

rivoluzione del 1776; una rivoluzione che non aveva conosciuto gli scontri sociali e quindi le

catastrofi di quella francese; ma era stata una lotta di liberazione nazionale da parte di un popolo

che già possedeva istituzioni politiche libere. Il fatto che la generazione dei rivoluzionari del 1776

governò il paese per decenni – i primi cinque Presidenti, da George Washington a James Monroe

(1816-24), avevano tutti partecipato alla rivoluzione -, mentre la Rivoluzione francese aveva

"divorato i suoi figli" e la Francia rivoluzionaria non aveva conosciuto né stabilità politica, né

7

stabilità sociale, era per loro un'ulteriore dimostrazione della differenza, anzi, della profonda

spaccatura fra storia statunitense ed europea.

Da queste premesse si sviluppò la tesi dell' "eccezionalismo" americano, elaborata nella sua

forma definitiva dal sociologo Seymour Martin Lipset in The First New Nation del 1963, per la

quale la storia degli Stati Uniti sfuggiva alle "leggi" o ai processi storici che spiegavano la storia

europea e si muoveva lungo un percorso di libertà totalmente autonomo. Era questo loro incarnare

la libertà che aveva consentito agli Stati Uniti di correre in aiuto dell'Europa per ben due volte nel

corso del Novecento e che rendeva legittima la leadership americana nella lotta contro il

comunismo. Durante gli anni Cinquanta uno storico molto noto, Daniel J.Boorstin, scrisse che gli

americani avevano realizzato la libertà che gli europei erano stati solo capaci di pensare, facendo

così degli Stati Uniti l'unico paese in grado di incarnare lo spirito della civiltà occidentale. La

contrapposizione fra l’immagine di un'Europa astratta, persa nelle sue elucubrazioni, schiava delle

sue contraddizioni e schiacciata dal peso insopportabile e polveroso della sua storia, e un'America

giovane, libera, entusiasta, pragmatica, antiideologica divenne così uno degli elementi chiave del

sistema di autoidentificazione nazionale degli Stati Uniti. Contestualmente gli americani ritenevano

che gli europei non avessero altra alternativa che seguire la strada americana verso la democrazia e

la modernità.

Durante la Guerra fredda l’Europa aveva ancora un ruolo internazionale forte, Era il luogo

principale della medesima, l’area che le due superpotenze dovevano ad ogni costo controllare

ovvero nella quale le loro forze dovevano equilibrarsi. Non per nulla le guerre della Guerra fredda

– dalla Corea, al Vietnam, al Corno d’Africa, all’Angola - vennero sempre combattute lontano

dall’Europa, in aree dove USA e URSS potevano confrontarsi, vincere o perdere senza mai

scontrarsi direttamente. In Europa ciò sarebbe stato impossibile. Ogni tentativo da parte dell’una di

alterare gli equilibri di potere fra i due blocchi avrebbe portato allo scontro diretto con l’altra; per

questo l’Unione Sovietica non reagì quando, su impulso americano, il Partito Comunista Italiano

venne estromesso dal governo nel 1947 e gli Stati Uniti non fecero nulla quando la Rivoluzione

ungherese del 1956 e la Primavera di Praga del 1968 furono schiacciate dai carri armati sovietici.

Le cose stavano in questo modo perché l’Europa, nonostante le rovine della guerra, era ancora

considerata il fulcro dell’economia, del conoscere e aveva un valore simbolico essenziale per

entrambe le superpotenze che se ne consideravano le eredi e prosecutrici. Non per nulla la Guerra

fredda è terminata in Europa, con la caduta del muro di Berlino; ma la sua fine ha anche significato

la fine del ruolo internazionale dell’Europa. Un ruolo che, sia pure soltanto indiretto - attraverso

l’importanza primaria che essa aveva per le due superpotenze - era tuttavia centrale.

Se fra il 1945 e il 1989 gli Stati Uniti ritenevano di doversi battere per l’Europa perché la

civiltà americana realizzava le speranze di progresso e di libertà che nel Vecchio Mondo erano nate

ed erano state teorizzate, caduto il muro di Berlino esso è diventata una delle varie delle regioni del

mondo con cui l’unica superpotenza globale deve necessariamente avere rapporti. Rapporti ancora

suffusi di un particolare legame emotivo, estremamente intensi da un punto di vista economico e

privilegiati perché i sistemi sociopolitici europei sono ancora i più simili a quello americano; ma

non più centrali come prima del 1989. Come ha scritto un abile autore statunitense che si è

interrogato sulle differenze fra americani ed europei (Richard H.Pells, Not like Us, 1997), l’Europa

per gli americani è ormai soprattutto un museo da visitare durante le vacanze.

La Grande Europa

1-

Quanto scritto finora spero renda l’idea di un problema, di una grave difficoltà che è esistita

8

e continua a esistere nell’analisi reciproca portata avanti sia da europei che da statunitensi. Né gli

uni, né gli altri sono mai riusciti a comprendere bene cosa e perché li legava e li divideva al tempo

stesso e con quale prospettiva ci si doveva guardare dalle due sponde dell’Atlantico. Entrambi si

sono persi in una sorta di Labirinto intellettuale che li ha portati a fronteggiarsi senza riuscire a

comprendere esattamente l’interlocutore.

La porta d’ingresso nel Labirinto probabilmente consiste nella dicotomia costantemente

proposta oltreatlantico, ma accettata nel Vecchio mondo, fra “Europa” e “Stati Uniti”, che propone

un confronto, o un raffronto, fra due entità non paragonabili, in quanto disomogenee nella realtà.

Gli Stati Uniti sono, infatti, uno stato, hanno personalità giuridica internazionale, sono capaci di

esprimere una volontà politica unitaria, hanno un altrettanto unitario sistema economico e una

unitaria, anche se estremamente complessa società. La famosa battuta di Madeleine Albright,

Segretaria di Stato di Clinton, che diceva ironicamente che quando c’era bisogno di telefonare al

Ministro degli Esteri europeo non sapeva che numero fare, riflette ancor oggi un fatto che ancor più

era vero in passato, vale a dire che l’Europa è un insieme di entità politiche autonome,

profondamente diverse fra loro e con alle spalle storie altrettanto differenziate, non un’entità

politica, storica o culturale unitaria. Se così non fosse perché due guerre “mondiali” fra gli stati

dell’Europa soltanto nel Novecento? Perché una lunga storia di guerre di religione? Perché storie

di sviluppo economico e sociale tanto disomogenee? E perché tante difficoltà, oggi, a dar vita a

un’Unione europea davvero funzionante in modo unitario? E’ una questione di cattiva volontà e di

scarsa abilità politica, oppure di profonde differenze storiche e di interessi realmente diversi fra i

vari stati europei, pur nella consapevolezza che l’Unione è un punto di arrivo ineludibile? Definire

l’Europa in un modo unitario e univoco è pressoché impossibile, come mostra inequivocabilmente

Pietro Rossi in un recente libro (L’identità europea, 2007): né i suoi confini, né la sua storia, né le

sue cosiddette “radici” sono più che vasti processi, mutevoli e contraddittori al loro interno, e forse

proprio la differenziazione è la caratteristica prima di ciò che in modi sempre diversi nei vari

momenti storici possiamo chiamare Europa.

Nel contesto che qui ci riguarda, quello del rapporto Europa - Stati Uniti, “l’Europa” è in

buona parte un’”invenzione” (nel senso tecnico teso famoso da Hobsbawm) o una “costruzione”

della cultura americana; una costruzione necessaria a quest’ultima per auto-identificarsi e per

definirsi. E’, infatti, costruendo un personaggio fittizio chiamato “Europa” presentato come antitesi

di tutto ciò che gli Stati Uniti vogliono e debbono essere, che questi ultimi hanno fin dalle origini

definito se stessi – il proprio io ideale. La democrazia americana contrapposta all’autoritarismo e

alle dittature europee, la pace sociale opposta alla lotta di classe, il benessere alla povertà, il melting

pot americano al nazionalismo etnico europeo, il progresso al tradizionalismo. Lungo tutta la storia

americana le virtù a cui gli Stati Uniti debbono attenersi per non fallire nella loro missione storica di

libertà sono state illustrate – in modi diversi a seconda delle circostanze - mostrando le tragiche

conseguenze della loro assenza in “Europa”.

Può sembrare paradossale; ma la cultura statunitense ha costruito a proprio uso un’ “Europa”

quando ancora nessuno o pochi, in un Vecchio Mondo costituito da stati-nazione in competizione

continua fra loro e che intendevano radicalmente differenziarsi l’uno dall’altro, ne parlava come di

un soggetto politico unitario, oppure se ne parlava come di una “repubblica delle lettere”, di una

“civiltà” proveniente dall’antichità classica e cristiana, superiore alle barbare e decadute culture del

resto del mondo. La cosa interessante da notare è che, dal Settecento al Novecento, anche quando in

qualche modo gli europei parlavano di una comune civiltà europea, nel presente la si vedeva

incarnata e proseguita non in tutta Europa, bensì in un singolo stato. Così era, per non fare che tre

esempi, per Hegel che vedeva lo Spirito del Mondo realizzarsi storicamente nella Prussia di inizio

Ottocento o per gran parte degli intelletutali francesi che vedevano il razionalismo illuminista,

culmine della storia umana, imporsi al resto dell’Europa e al mondo attraverso la Rivoluzione del

1789, oppure per gli inglesi dell’età vittoriana che con il loro impero affermavano di portare nel

mondo la superiore civiltà dell’uomo bianco – il suo “fardello” come scrisse Kipling. La “civiltà

europea” esisteva in quanto si proponeva come superiore e dominatrice; ma erano singoli stati

9

europei - i più “avanzati” - a esprimerla e le teorie che ne parlavano erano normalmente espressione

del nazionalismo che permeava singoli autori e singole culture nazionali.

2Lungi dal poter proporre come fondante del rapporto storico fra le due sponde dell’Atlantico

la dicotomia “America” (vale a dire Stati Uniti) “Europa”, si deve allora riconoscere che le

differenze storiche fra Portogallo e Norvegia o fra Polonia e Inghilterra sono almeno altrettanto forti

di quelle proposte fra i due astratti campioni posti a giostrare fra loro sulle due sponde

dell’Atlantico ovvero anche di quelle fra Stati Uniti e un qualunque, singolo stato europeo. Invece

di un rapporto a due è quindi un polverio di entità e di storie nazionali quello a cui ci troviamo

davanti; un polverio dal quale occorre escludere oppure includere gli Stati Uniti.

Escludere gli Stati Uniti rafforzerebbe l’eccezionalismo e l’antieuropeismo americani e con

essi l’antiamericanismo più degenere, quello che fa dell’America un’entità estranea al corpo “sano”

dell’Europa – ancora “l’Europa”, ma questa volta reificata non al di là, bensì al di qua dell’Atlantico

-. Dichiarare gli Stati Uniti “europei” quando non è neppure possibile dare scientificamente

all’Europa una natura unitaria non porterebbe, però, ad alcun chiarimento sostanziale. Ancora una

volta il problema nasce dal voler fare dell’Europa o degli Stati Uniti dei veri e propri individui

dotati di un “carattere”, di una “identità” proprie; ma questa non è la realtà storica né degli Stati

Uniti, né di quella “persona ficta” che gli americani hanno costruito hanno chiamato Europa, né dei

singoli stati del Vecchio mondo, che sono tutti diversi, unici, originali eppure in qualche modo

“europei”

Ciò, tuttavia, non significa che lo storico si arrenda e rinunci a trovare un soddisfacente

quadro storico complessivo. Il suo compito è quello di dar ragione sia delle differenze, sia di ciò

che in qualche modo unisce le nazioni europee, nonché del rapporto fra le entità storiche e politiche

europee e gli Stati Uniti.

In una serie di volumi pubblicati a partire dagli anni 70’ lo storico economico Immanuel

Wallerstein, studiando le origini del capitalismo europeo nella prima età moderna, giunse a

teorizzare quello che chiamò il “sistema-mondo”, il “world-system”, capitalista. Con questo egli

intendeva non un sistema che copriva tutto il mondo o che dominava il mondo, perché in quei secoli

non era così, bensì un sistema che era “un mondo” in quanto era completo in se stesso e conteneva

in sé i principali meccanismi del proprio sviluppo. Tale sistema era situato in Europa ed era

composto dalle entità politiche europee che, a partire dal XVI secolo, vanno individuate con gli

stati. Il capitalismo è infatti una realtà internazionale che si sviluppa a livello interstatale; ma i

mercati statali – i mercati che gli stati garantiscono garantendo la pace interna, la difesa dagli

attacchi esterni e uno spazio economico il più possibile unitario – ne costituiscono la base

necessaria e tali sono restati fino a un periodo molto vicino a noi. Secondo Wallerstein il sistemamondo del capitalismo europeo è stato un sistema dinamico sia verso l’esterno, perché si è esteso

giungendo a dominare direttamente o indirettamente sempre più vaste zone extraeuropee, sia al

proprio interno. All’interno egli lo considera strutturato in tre anelli. Un anello centrale di “core

states”, gli stati principali, economicamente più avanzati, un secondo anello, che chiama semiperiferia, di stati mediamente avanzati e una periferia di stati arretrati. Questa struttura non si

modifica per Wallerstein nel tempo; ma in ogni anello mutano gli stati che ne fanno parte, perché

alcuni perdono di importanza e possono scivolare fino alla periferia, mentre altri possono giungere

dall’esterno fino al “core”, al centro. I casi principali nella storia moderna europea sono stati quelli

opposti della Spagna e dell’Inghilterra. La prima precipitò dal centro alla periferia fra il XVI e il

XIX secolo; la seconda risalì dalla periferia al centro fra il XVI e il XVIII.

La tesi che Wallerstein usa per la storia economica può facilmente essere applicata a quella

politica. Wallerstein medesimo, come appena detto, indica infatti negli stati i protagonisti della

storia del “world-system” capitalista. Inoltre, proprio a partire dall’età moderna l’economia diventa

la protagonista dell’insieme dei processi che vanno sotto il nome di modernizzazione, che ha

anch’essa negli stati un referente essenziale. Sulla modernizzazione esiste una letteratura

10

sterminata, in questa sede possiamo limitarci a parlarne come di una autonomizzazione delle varie

sfere dell’agire sociale – vale a dire delle diverse attività sociali degli individui - rispetto alla

situazione dominante fino al tardo Medio Evo. In età pre-moderna era. infatti, la sfera dell’agire

religioso che, da un punto di vista culturale anche se certo non sempre in pratica, dettava i principi

fondamentali dell’azione mondana. Un segnale sicuro dell’inizio della modernizzazione è dato

dall’autonomizzazione della sfera politica a cui diede il via Machiavelli con la tesi per la quale il

fine dell’azione del principe è la salvaguardia dello stato, da perseguire anche a costo di azioni

immorali e di mettere in forse la propria salvezza eterna. Con Machiavelli, come con la teoria della

sovranità di Bodin e con Hobbes, la politica diventa “auto-noma” nel senso greco del termine, cioè

diventa norma a se stessa – si auto-legittima -. A livello teorico non viene più spiegata attraverso la

teologia. Lo stesso avvenne per l’economia in un lungo processo che trovò ne “La ricchezza delle

nazioni” di Adam Smith il suo punto di arrivo e al tempo stesso il punto di partenza della teoria

economica moderna. L’autonomizzazione, cioè la capacità di trovare al proprio interno le regole

che reggono i comportamenti sociali – il mercato per l’economia, la sovranità statale per la politica , comporta una complessità e una pluralizzazione crescenti della vita sociale che costituiscono una

delle caratteristiche centrali della modernità e che si è estesa alla scienza, al consumo e a molti altri

campi.

Lo stretto nesso fra la crescita dell’autonomia della politica e la crescita dell’autonomia

dell’economia consente di applicare la teoria sistemica di Wallerstein agli stati europei. Da un

punto di vista politico, pertanto, possiamo dire che a partire dal XVI secolo in Europa si formò un

sistema i cui elementi base erano gli stati. Possiamo parlare di sistema in senso tecnico, come se ne

parla in matematica e in geometria, vale a dire un insieme di entità autonome l’una dall’altra, ma

unite fra loro da legami necessari. Le entità pienamente autonome – si pensi, ad esempio, al

principio della sovranità – sono gli stati, i legami sono stati di varia natura: legami dinastici,

alleanze, le stesse guerre seguite da trattati di pace, il commercio, la fede religiosa – sia quando

univa che quando divideva -, la cultura – nel Settecento si parlava di una “repubblica delle lettere”

europea, così come vi era una comunità scientifica europea -. Il sistema degli stati europei venne

ratificato con la pace di Westfalia del 1648, che pose fine alla Guerra dei trent’anni e inaugurò quel

sistema dell’ “equilibrio di potenza” che ha consentito al sistema di esistere fino alla sua tragica fine

nella Seconda guerra mondiale. L’ “equilibrio di potenza” o “balance of power” è stato il principio

non scritto, ma reale, che ha governato il sistema e per il quale nessuno stato riuscì mai a dominare

l’Europa, perché ogni volta che uno di essi ci provò – come nei casi della Francia di Luigi XIV o di

Napoleone o di Hitler – l’alleanza degli altri stati finì con l’impedirlo. Per questo in Europa non

sorse mai un impero e fin dal Settecento Montesquieu poté parlare degli imperi come di quelle

realtà politiche dispotiche che erano proprie dell’Asia, ma non trovavano spazio in Europa.

3Il sistema degli stati europei si è quindi retto sulla sua struttura in tre anelli – identica a

quella del “sistema-mondo” capitalista - ed è stato tenuto in equilibrio dal principio della “balance

of power”. Non si è trattato, però, di un sistema statico, al contrario. I processi di modernizzazione

che vi si sono instaurati a cominciare dal tardo Medio Evo e che hanno anche facilitato la nascita

degli stati, lo hanno dinamizzato sia all’interno che verso l’esterno. All’interno, come già detto, essi

hanno creato a partire dal tardo XV secolo un continuo flusso di entità politiche (all’inizio stati,

principati, signorie, città, poi soprattutto stati) che muovevano sia verso la periferia che verso il

centro del sistema a seconda della loro capacità di metter a frutto le spinte modernizzatici. Inoltre,

quei processi hanno fatto costantemente crescere la potenza complessiva del sistema portandolo ad

ampliarsi in aree ad esso esterne. Non parlo in questo momento del processo di colonizzazione in

Africa o in Asia, che è cosa diversa; ma del vero e proprio ampliamento dei confini europei che si

ebbe a est come a ovest. A est la Russia, dopo essere entrata a far parte dei sistema degli stati

europei nel XVI secolo diede il via a un processo di espansione territoriale che la portò a

conquistare l’intera Siberia, a spingersi verso il Caucaso e a strappare vasti territori all’impero

turco lungo il Mar Nero nel XVIII secolo. L’Austria cominciò a sua volta una lenta, ma continua

11

avanzata nei Balcani turchi, che si manifestò soprattutto dopo il fallimento del secondo assedio

ottomano a Vienna nel 1683 e proseguì lentamente fino al tardo XIX secolo. Nella prima metà

dell’Ottocento la Grecia, liberatasi anch’essa dai turchi nel 1829 dopo una pluriennale, sanguinosa

lotta, entrò a far parte del sistema europeo. Così pure la Romania nel 1877 e la Bulgaria dal 1878.

A ovest si ebbe la conquista più nota e spettacolare, quella delle Americhe da parte degli stati

atlantici e del nord Europa, Spagna, Portogallo,Olanda, Inghilterra, Francia e, per un breve periodo,

anche Svezia.

La conquista e la successiva colonizzazione delle Americhe da parte di queste nazioni diede

vita a imperi composti da colonie in cui la popolazione creola, vale a dire quella proveniente dalle

metropoli imperiali, era o numericamente maggioritaria o, se minoritaria, dominava con la forza la

popolazione locale o gli schiavi importati dall’Africa. In entrambi i casi si trattava di colonie in cui

la cultura dei conquistatori non si affiancò a quella delle popolazioni indigene e quest’ultima

normalmente non sopravvisse - come avvenne nelle del tutto diverse condizioni dell’India in cui gli

inglesi erano una piccola minoranza -, anche se soprattutto nelle colonie spagnole andine si verificò

un incontro e una sorta di meticciaggio fra le culture dei conquistatori e dei conquistati. Le colonie,

quindi, qualunque fosse la potenza europea colonizzatrice, vennero costruite a immagine della

madrepatria di cui gli abitanti creoli replicavano la cultura e le istituzioni e della cui economia esse

erano integralmente parte.

E’ quindi possibile dire che il sistema degli stati europei si ampliò oltreatlantico e formò una

sorta di quarto anello geograficamente del tutto esterno al Vecchio mondo e composto da società

separate, ma non autonome dalle metropoli ed espressione – quasi una continuazione – degli stati

che le possedevano. Nel tempo queste società, che inizialmente incontrarono forti difficoltà a

sopravvivere, si dimostrarono vitali e, pur mantenendo integra la loro fedeltà alle rispettiva

metropoli e la volontà di replicarne la struttura, vennero portate dalle condizioni locali a sviluppare

delle novità storiche locali, delle variazioni, insomma, a differenziarsi e a dar vita a realtà originali,

dotate di forme proprie di identità che non corrispondevano interamente a quelle delle metropoli ed

erano anche diverse da colonia a colonia all’interno del medesimo impero. Così il Messico e il Perù,

come la Virginia e il Massachusetts nel caso inglese. La crescita e la differenziazione delle società

coloniali non mise per un lungo periodo in crisi gli imperi europei che furono in grado di accettarle

e di assorbirle; ma dal terzo quarto del Settecento quelle differenze diedero luogo a contrasti di

interesse che si rivelarono irrisolvibili – una vera a propria alterità fra colonie e madrepatria – e

portarono a crisi senza precedenti degli imperi spagnolo e britannico I mutamenti intervenuti nello

stesso periodo anche nelle due metropoli (il trionfo inglese a partire dalla vittoria contro la Francia

nella Guerra dei sette anni terminata nel 1763 e la grande crisi spagnola di fine Settecento) non

fecero che aggravare la situazione e provocare una serie di rivoluzioni anticoloniali.

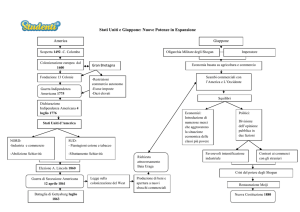

Nel mezzo secolo fra l’inizio della Rivoluzione americana nel 1776 e la piena indipendenza

del Messico nel 1821 la maggioranza delle colonie inglesi e spagnole d’oltreatlantico si resero

indipendenti. Sorse così un numeroso gruppo di stati sovrani abitati e dominati da europei che entrò

immediatamente a far parte del sistema degli stati europei, perché le loro istituzioni erano di tipo

europeo al pari della loro cultura e le loro economie erano legate al sistema economico europeo Si

trattava di stati deboli al momento dell’indipendenza e che per lo più rimasero tali a lungo, per cui

non solo si collocavano all’estrema periferia del sistema, ma anche strutturalmente appartenevano

alla sua periferia meno sviluppata. Tuttavia ne facevano a tutti gli effetti parte, costituivano un

ampliamento oltreatlantico dell’Europa, tanto che dagli anni delle rivoluzioni americane in poi non

si può più parlare di un sistema degli stati europei, perché esso si era ampliato al di là del Vecchio

mondo ed era diventato un più vasto “sistema degli stati della Grande Europa euro-americana”.

Parlare di “sistema della Grande Europa” è più corretto che parlare di un sistema politico

europeo e di uno americano – anche se i due possono essere considerati sottosistemi del sistema

grande-europeo -; ma più importante è che analizzare il mondo euto-americano attraverso le lenti

del sistema consente di superare le difficoltà legate al modo in cui gli europei hanno guardato alle

Americhe prima e agli Stati Uniti poi; ma anche quelle derivanti dall’eccezionalismo americano e

12

dall’antieuropeismo che lo accompagna. Infatti, qualora riconosciamo che gli Stati Uniti non hanno

avuto una storia “eccezionale”, estranea a quella degli stati del Vecchio mondo, ma hanno fatto

parte del sistema della Grande Europa dalla loro nascita fino alla distruzione di quest’ultimo nella

Seconda guerra mondiale, si arriva alla conclusione che essi, al pari di tutti gli altri stati, hanno

avuto una storia scientificamente comprensibile considerandola al tempo stesso originale e diversa

da tutte, e tuttavia legata a quelle europee da legami sistemici che sono empiricamente verificabili.

E’ sulla base di tutto quanto detto finora che si può formulare un quesito centrale per

chiunque si interessi di storia politica degli Stati Uniti e utile per valutare gli Stati Uniti nel

presente. Vale a dire, se gli Stati Uniti sono stati parte integrante del sistema degli stati della Grande

Europa e se al tempo della Seconda guerra mondiale erano ormai una delle grandi potenze, perché

non sono stati travolti da questa guerra al pari delle altre potenze – sia quelle sconfitte come la

Germania e l’Italia che quelle vincitrici come la Francia e la Gran Bretagna – a esclusione

dell’Unione Sovietica? Che cosa ha consentito loro non solo di salvarsi dalla disfatta o dal declino,

ma di trasformarsi in superpotenza e di dar vita con la stessa Unione Sovietica al sistema bipolare

della Guerra fredda? La risposta, in base a tutto quanto detto, è da cercarsi nell’intreccio fra lo

svolgersi di un comune processo di modernizzazione nei vari stati grande-europei e le specifiche

novità storiche che si sono sviluppate negli Stati Uniti e che hanno consentito loro di resistere alla

tempesta della cosiddetta “guerra civile europea” del Novecento e di uscirne vincitori.

.