caricato da

common.user8020

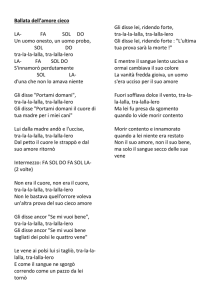

Testi Esame di Stato Italiano 2019-2020