Edizioni Mondadori a Segrate, Oscar Niemeyer

Strutture nel paesaggio

Mirko Guaralda

“La tragedia di Oreste in un teatrino di marionette! […] Se nel momento culminante, proprio quando la marionetta che

rappresenta Oreste è per vendicare la morte del padre sopra Egisto e la madre, si facesse uno strappo nel cielo di carta del

teatrino, che avverrebbe? […] Oreste sentirebbe ancora gl’impulsi della vendetta, vorrebbe seguirli con smaniosa passione, ma

gli occhi, sul punto, gli andrebbero lì, a quello strappo, […] Oreste, insomma, diverrebbe Amleto.”1

Giorgio Mondadori nel 1968 commissiona ad Oscar Niemeyer la nuova sede per la propria azienda

richiedendo esplicitamente un’opera impostata sul modello del Ministero degli Esteri di Brasilia.

Tipologicamente i due palazzi per uffici sono molto diversi: nella capitale d’oltreoceano l’architetto si

cimenta con una grande piastra quadrangolare, mentre a Segrate si rifà al tipo a stecca; ciò che accomuna i

due corpi di fabbrica è più che altro un’assonanza dell’immagine che propongono, anche se in Italia il

tema architettonico viene sviluppato con maggiore libertà e disinvoltura. Niemeyer riprende, quindi, gli

elementi che caratterizzano il manufatto di Brasilia, gli archi in cemento armato, la struttura vetrata, il

rapporto con l’acqua, e li declina in un complesso edilizio dotato di una propria grande figurabilità.

L’intervento realizzato alle porte di Milano si articola in tre elementi: gli uffici amministrativi, il corpo di

fabbrica emergente nel paesaggio che, come detto, presenta un forte sviluppo longitudinale; i servizi che,

invece, sono bassi manufatti impostati su uno schema organico; il giardino, progettato da Pietro Porcinai

in forme semplici e con essenze tipiche della pianura lombarda.

1.1 Vista Aerea del Complesso;

1.2 C.T.R. 1994.

1

Luigi Pirandello, “Il fu Mattia Pascal”, capitolo XII.

1

Gli Uffici Amministrativi

La stecca degli uffici amministrativi presenta un impianto tipologico molto semplice: una galleria di

smistamento al piano terra che collega i due atri presso i vani scala, un open space ai piani intermedi che al

quinto, l’ultimo, si articola in una successione di uffici chiusi. L’impianto distributivo lineare tipico di

questo tipo, trova una interessante declinazione al piano terra in cui si ha l’esigenza di smistare diversi

flussi. Presso le risalite verticali a Nord Niemeyer posiziona l’atrio che disimpegna il corpo centrale da

quelli laterali; nella testata Sud l’architetto inserisce invece la galleria delle carrozze. I due elementi sono

collegati da una passeggiata coperta su cui si innestano anche il percorso sospeso sopra il lago, che porta ai

parcheggi, e la scala circolare esterna al blocco degli uffici.

2.1 Prospetto Ovest;

2.2 Pianta Piano terra;

2.3 Pianta Piano tipo;

A:

B:

C:

Uffici Amministrativi;

Servizi Generali – Redazione;

Locali a disposizione del Personale;

1:

2:

3:

4:

5:

6:

7:

Galleria di Smistamento;

Atrio d’entrata;

Peception visitatori;

Patio;

Ristorante;

Negozi;

Lago.

La grande invenzione, che rende questo edificio un vero prototipo, è l’idea di concepire la stecca come

una casa nella casa in cui le due diverse strutture si articolano in modo indipendente. Il porticato esterno,

realizzato in cemento armato, ha un passo variabile tra i supporti; la successione degli elementi verticali,

che trova punti fissi e riconoscibili nelle due campate vuote delle testate, segue un ritmo apparentemente

irregolare, ma invece impostato su una precisa sequenzialità musicale. In questa struttura Niemeyer gioca

molto anche con l’ambiguità tra la natura forte e pesante del materiale, il cemento ovvero la pietra, e

l’immagina slanciata ed eterea della gabbia. Questo effetto è ottenuto impostando i pilastri su di una base

triangolare: mentre il vertice esterno corre fino al culmine dell’edificio, quelli laterali si allargano in archi

parabolici che cadenzano e caratterizzano le facciate laterali. Il richiamo all’idea classica del tempio greco si

manifesta pienamente nella struttura trilitica delle testate, una sorta di pronao moderno, in cui i supporti

laterali manifestano la propria reale consistenza.

2

L’ironia di Niemeyer prosegue con il progetto del corpo centrale: questo appare come un prisma perfetto,

un pesante volume compatto contenuto nella leggera gabbia cementizia; questo corpo di fabbrica, così

grave nel suo aspetto, è però realizzato con una struttura in ferro e vetro che, invece, storicamente

propone un’idea di leggerezza ed inconsistenza. Il manufatto interno è poi impostato secondo uno schema

tradizionale di supporti cadenzati in base a moduli e mezzi moduli regolari, che trovano una

corrispondenza quasi accidentale con i pilastri cementizi. Se esternamente si legge solo il contrasto tra la

bianca struttura in pietra ed il cupo blocco in vetro, internamente si può cogliere pienamente la

discrepanza tra i due diversi impalcati strutturali.

Se da un lato l’architetto brasiliano ironizza con l’immagine dei materiali, dall’altro svela il suo gioco una

volta che ci si sofferma ad osservare la statica dell’edificio: il corpo centrale in ferro e vetro è infatti appeso

alla struttura in calcestruzzo. I supporti in metallo, quindi, sono sottoposti a trazione mentre quelli lapidei

a compressione, seguendo le prestazioni che la natura dei materiali suggerisce.

Per accentuare l’effetto di sospensione del prisma vetrato, Niemeyer arretra la cortina dell’ultimo piano;

l’inserimento di grandi specchi d’acqua contribuisce poi a moltiplicare le strutture ed a creare particolari

effetti visivi.

Il blocco degli uffici è l’elemento che non solo caratterizza maggiormente tutto il complesso, è anche

quello più emergente nel paesaggio circostante: mentre i corpi bassi hanno un atteggiamento mimetico

rispetto al contesto, la grande struttura ingabbiata si pone come una forte cesura, un elemento estraneo

calato su di un territorio omogeneo e monotono.

3

Studio sulle sezioni.

I Servizi Generali

I bassi corpi di fabbrica che si diramano dalla stecca centrale sono impostati sulla base di una geometria

organica incastrandosi con le loro forme sinuose tra terra ed acqua.

Il manufatto ad Ovest presenta una tipologia a pianta centrale, grossolanamente ovale, impostata attorno

ad una corte che smista i locali a disposizione del personale. Con un’idea di impostazione del luogo di

lavoro tipica degli anni ’60 del ‘900, il complesso della Mondadori presenta oltre che a spazi produttivi veri

e propri anche una serie di dotazioni, quali il ristorante e diversi negozi, volti a pensare l’ufficio, inteso in

senso ampio, come cittadella indipendente ed autonoma; un luogo in cui poter svolgere le diverse attività

quotidiane secondo uno schema temporale e spaziale ben preciso: il blocco in cui si amministra, la stecca;

il blocco in cui si produce; il blocco in cui ci si riposa, l’ovale. Questa impostazione, oltre a rifarsi ad un

modello sociale ben preciso, trova anche spiegazione nella collocazione periferica dell’intervento: negli

anni ’60 diversi complessi di terziario avanzato, la Mondadori come anche l’IBM, si posizionano in quella

che all’epoca era una periferia più rurale che urbana e quindi carente dei più elementari servizi per una

popolazione impiegatizia.

Il passaggio dal luogo del tempo libero a quello del lavoro avviene attraversando la palazzina

dell’amministrazione: se il primo manufatto è impostato su di uno schema centrale, il corpo di fabbrica ad

Est, i servizi generali che contengono anche le redazioni, sono sviluppati secondo una figura allungata che

sinuosamente si piega attorno allo specchio d’acqua. In questa sorta di L rovesciata si identificano

3

chiaramente due zone distinte, ovvero l’open space delle redazioni, nella parte Nord verso il giardino, e

l’area parcellizzata delle strutture di supporto vere e proprie a Sud, verso il lago.

Entrambi i corpi di fabbrica dei servizi sono sottili piastre lapidee ad un piano che, per il trattamento

concavo convesso utilizzato per il giardino, sono percepibili solo in prossimità del complesso.

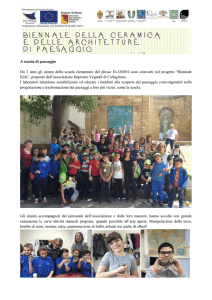

Il Giardino

Il progetto degli spazi complementari e del giardino contribuisce a proiettare nel paesaggio la struttura

scultorea della palazzina degli uffici: Pietro Porcinai, che collabora in diverse occasioni con Oscar

Niemeyer, tratta in modo molto semplice l’intorno dell’edificio raddoppiandone le strutture con

l’inserimento di Populus nigra “Italica”, essenza tipica della pianura padana che richiama lo sviluppo

verticale della pilastratura in calcestruzzo, e cortine di arbusti utilizzate per creare folte siepi e per

sottolineare l’orizzontalità del complesso edilizio principale.

Il trattamento delle sponde del lago è stato impostato per ricreare un biotipo adatto ad accogliere gli

uccelli di passo durante le migrazioni stagionali; nel resto del complesso, invece, sono previsti

semplicemente prati ondulati che permettono da una parte un’ampia vista da e sul paesaggio circostante,

dall’altra celano all’esterno i bassi corpi organici dei servizi generali.

La presenza delle grandi vetrate e di giardini pensili contribuisce, infine, a dilatare lo spazio interno in

quello esterno, a creare una unica unità spaziale tra verde e costruito.

Il progetto degli spazi inedificati si conclude con l’inserimento nel lago di una scultura, una sorta di

menhir, realizzata da Pomodoro.

Come già sottolineato elemento emergente nel paesaggio circostante è la stecca degli uffici amministrativi,

anche per le scelte adottate nel giardino. Rispetto al contesto questo manufatto era pensato come una

cesura, un oggetto estraneo, impostato con logiche proprie ed aliene rispetto a ciò che lo circonda; un

elemento scultoreo generante rapporti prossemici tali da fornire una misura dello spazio. Il tipo di poetica

a cui si fa riferimento in questo caso, a mio avviso, è quella dell’albero isolato, un elemento eccezionale,

diverso rispetto alla prateria in cui si trova, ma proprio in ragione del suo essere altro diviene pietra di

paragone, metro per leggere i rapporti dimensionali di una porzione di territorio.

Questo tipo di lettura espressiva di un elemento altro rispetto al contesto è una delle prime forme

espressive con cui si cimenta l’uomo: i menhir, i dolmen, le diverse strutture megalitiche sono elementi

strutturali del paesaggio, nel senso che con la semplice azione di erigere un elemento in verticale, come

l’uomo si erge in posizione eretta sulla terra, si crea la possibilità di avere un punto di riferimento preciso,

un landmark chiaro e riconoscibile, tale da poter permettere di orientarsi in uno spazio omogeneo e

monotono.

Il semplice elemento strutturale, che trova la sua ragion d’essere essenzialmente nella propria statica, ha

una sua evoluzione nella storia del paesaggio: ponti od acquedotti sono manufatti che da sempre segnano

in modo incisivo un contesto; una volta che questi elementi estranei sono metabolizzati dall’ambiente su

cui insistono, divengono l’elemento principale che struttura il territorio in cui sono contenuti, segnano un

luogo e ne sottolineano la sua individualità. La campagna romana, le strade alpine od i grandi ponti e

viadotti di epoca industriale sono chiari esempi di questa vena espressiva che trova una evoluzione nelle

esperienze contemporanee della Land-art.

La Mondadori di Oscar Niemeyer a Segrate, quindi, si pone nel paesaggio circostante come elemento

nuovo, frutto di una nuova società produttiva, che è elemento altro rispetto al contesto prevalentemente

agricolo in cui viene calata: un taglio nel contesto che induce alla riflessione. Con il passare del tempo la

città è però cresciuta e quella che nel 1968 era una fascia periferica oggi si trova al centro di una dinamica

area urbana; la qualità del progetto dell’architetto brasiliano è però tale da reggere anche le mutate

4

condizioni del contesto. Se inizialmente la poetica di riferimento era quella dell’albero isolato nella pianura,

oggi che la pianura è diventata un dedalo di raccordi infrastrutturali, un affastellarsi di edifici e manufatti

ciascuno seguente una propria logica, il complesso di Segrate si pone come una radura di calma e

razionalità nella caotica foresta circostante; un’oasi in cui le regole insediative sono semplici, chiare, lineari

e, sopratutto, riconoscibili.

Bibliografia:

O. Niemeyer, La forma dell’architettura, Mondadori, Milano 1978

L. Puppi, Guida a Niemeyer, Mondadori, Milano 1987

J. Petit, Niemeyer:, architetto e poeta, Hoepli, Milano 1995

P, Porcinai, A. Giannini, M. Mattini, Pietro Porcinai: architetto del giardino e del paesaggio, Electa, Milano 1991

M. Pozzana, P. Porcinai, I giardini del XX secolo: l’opera di Pietro Porcinai, Alinea, Firenze 1998

G.A. Jellicoe, L’architettura del paesaggio, Edizioni di Comunità, Milano 1969

E. Tutti, Antropologia del paesaggio, Edizioni di Comunità, Milano 1974

N. Ventura, Lo spazio del moto: disegno e progetto, Laterza, Roma 1996

5