L I C E O R A M B A L D I - VAL E R I A N I - A L E S S A N D R O D A I M O L A C o

d . Min isteriale BOPS17000B - Co d . F iscale 90049440374

E-Mail BOP S17000B@istr uzio ne.it

Posta Elettronica Certificata: BOPS [email protected] ione .it

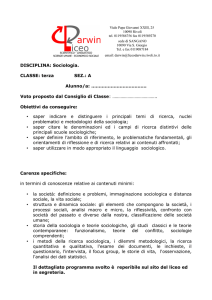

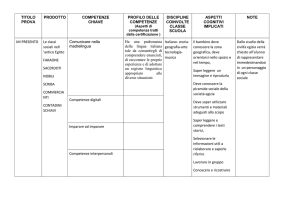

PIANO DI LAVORO

Anno scolastico 2015/2016

DOCENTE: Rossella Valenti

DISCIPLINE: Scienze umane,

Filosofia

CLASSI: I A , II A , III A, IV A, VA del Liceo Economico-Sociale, VC del Liceo delle

Scienze Umane

PRIMO BIENNIO DEL LICEO ECONOMICO-SOCIALE Classi I A

e II A

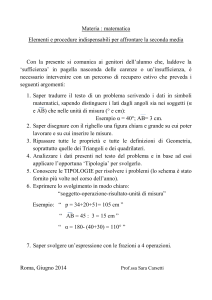

LIBRO DI TESTO, E. Clemente, R. Danieli, La mente e il metodo, Paravia, 2013

ALTRI TESTI E MATERIALI: articoli tratti da riviste del settore, materiali di approfondimento

prodotti dall’insegnante e inseriti nella sezione apposita del registro elettronico, dizionario di psicologia.

ORE SETTIMANALI: tre

Psicologia e Metodologia della ricerca

Finalità

Promuovere la formazione di un soggetto capace di riflettere in modo autonomo e di esercitare un

maturo senso critico rispetto alla problematicità della realtà contemporanea;

formazione del cittadino;

potenziamento delle abilità linguistiche e logiche;

creare le premesse mentali per un libero e produttivo confronto con gli altri.

CONTENUTI

PSICOLOGIA I ANNO

Scienze umane e scienze sociali

- Campi d’applicazione e oggetto di studio della sociologia, della psicologia, della pedagogia e

dell’antropologia culturale;

- breve storia della psicologia: strutturalismo, funzionalismo, comportamentismo,

psicoanalisi, gestalt, cognitivismo.

L'identità

- Definizione in termini psicologici;

- le tre dimensioni: identità fisica, psicologica e sociale;

-

i due criteri universali di classificazione delle persone: età e genere;

il lavoro come fattore forte dell’identità sociale;

la prospettiva del self nelle società egocentriche e in quelle sociocentriche;

identità di genere e il sesso biologico.

Gruppi e luoghi di relazione

• Che cosa è un gruppo? Cosa invece non costituisce un gruppo;

• classificazione, le dimensioni e le figure del gruppo;

• gli studi sulla dinamica di gruppo e sulla leadership;

• conformismo e maggioranza: l’esperimento di Milgram del 1961;

• la socializzazione;

• le principali agenzie di socializzazione;

• una classificazione delle società umana;

• teorie principali della società;

• il lavoro nelle società moderne;

• costruire legami d’amicizia;

• il bullismo e il cyberbullismo: definizione, come si manifestano, interventi per la prevenzione e

per il contrasto.

La comunicazione interpersonale

- Gli elementi della comunicazione;

- gli approcci teorici alla comunicazione;

- la scuola di Palo Alto e la pragmatica della comunicazione umana;

- le modalità comunicative: la comunicazione verbale, la

comunicazione non verbale e la

comunicazione paraverbale.

Aspetti principali del funzionamento della mente

- percezione e memoria

Il metodo di studio

- il metodo di studio dal punto di vista teorico (metacognizione: strategie di studio, immagine e

convinzioni riguardo le discipline, immagini di sé, emozioni, ambienti di apprendimento) e dal punto di

vista dell’esperienza dello studente;

- perché studiare? Motivazioni intrinseche e motivazioni estrinseche.

METODOLOGIA DELLA RICERCA I ANNO

- La ricerca nelle scienze umane;

- il disegno della ricerca;

- la raccolta e l’elaborazione dei dati;

- la validità scientifica della ricerca;

- l’etica della ricerca.

PSICOLOGIA II ANNO

I cicli evolutivi e lo sviluppo della persona

- Definizione del campo d’indagine della psicologia dello sviluppo;

- individuazione delle fasi dell’esistenza umana;

- concetti di ciclo di vita e arco di vita;

- lo sviluppo psico - sessuale di Freud;

- lo sviluppo psico- sociale di E. Erikson;

- lo sviluppo cognitivo di Piaget;

-

il gioco nello sviluppo del bambino (teoria di Piaget sui tre tipi di gioco).

La persona e il contesto lavorativo

- Motivazioni e atteggiamenti;

- percezione di controllabilità ed autostima;

- individuazione delle cause del successo o dell’insuccesso lavorativo secondo gli stili

attribuzionali;

- l’equità percepita (secondo la teoria di Adams);

- motivazioni ed emozioni;

- i gruppi di lavoro e il lavoro di gruppo;

- ruoli, cooperazione e conflitti;

- il gruppo in condizioni di incertezza;

- inerzia di gruppo e conformismo.

Anzianità e invecchiamento

- l’anzianità;

- il pensionamento come cambiamento sociale tipico dell’anzianità;

gli anziani e la loro condizione nella società.

Aspetti principali del funzionamento della mente

- L'intelligenza e l'apprendimento;

- emozioni ed affettività.

Inconscio e psicoanalisi

- Freud: prima e seconda topica; quando l’inconscio ci fa sbagliare (errori e lapsus); il sogno; ansia,

nevrosi e psicosi.

- Jung: archetipi e inconscio collettivo.

- Lacan: inconscio e linguaggio.

METODOLOGIA DELLA RICERCA II ANNO

Analisi quantitativa e analisi qualitativa

- L’osservazione;

- l’esperimento in scienze sociali;

- i test psicometrici;

- il questionario;

- l’intervista;

- le storie di vita.

Cenni di statistica

- Cos’è la statistica;

- popolazione, campione e campionamento;

- caso e probabilità;

- media, moda e mediana.

Obiettivi specifici di apprendimento

Orientarsi con i linguaggi propri delle scienze sociali nelle molteplici dimensioni attraverso le quali

l’uomo si costituisce in quanto persona e come soggetto di reciprocità e di relazioni;

comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, con particolare attenzione al mondo del

lavoro, ai servizi alla persona, ai fenomeni interculturali e ai contesti della convivenza e della

costruzione della cittadinanza;

sviluppare un’adeguata consapevolezza riguardo alle dinamiche psicosociali;

conoscere i principi, i metodi e le tecniche di ricerca in campo economico-sociale.

Competenze in entrata

1. Uso sufficientemente corretto della lingua italiana in forma orale e scritta.

2. Comprensione di un testo semplice.

3. Capacità di riflessione personale su semplici tematiche.

Competenze in uscita

• Saper osservare e analizzare i comportamenti dell’individuo .

• Saper comunicare i contenuti, utilizzando i linguaggi specifici.

• Saper schematizzare ed organizzare le informazioni.

• Saper leggere tabelle, grafici, immagini, schemi.

• Saper comprendere i nodi concettuali e le tematiche trattate.

• Saper cogliere la relazione tra comportamenti e contesti riconoscendo alcuni stereotipi

culturali e superando pregiudizi.

• Saper cogliere i cambiamenti e le complessità del reale.

Obiettivi essenziali per il raggiungimento della sufficienza

Conoscere i contenuti fondamentali del programma effettivamente svolto; saper ricavare

dalla lettura di un testo il nucleo tematico fondamentale; comprensione dei concetti

fondamentali del lessico delle scienze umane; rispondere in modo pertinente alle

domande;

capacità di eseguire collegamenti con forme elementari di ragionamento e/o

organizzazione.

Metodologia

Lezione frontale (supportata all’occorrenza da materiali filmici, multimediali) con spazio

adeguato alle domande degli studenti;

informazioni bibliografiche in relazione a temi che possono suscitare interesse;

eventuali ricerche e lavori autonomi;

lettura, anche parziale di saggi, articoli, ecc.; spazio

riservato al dibattito e al confronto critico; redazione di

mappe concettuali;

analisi di testi;

eventuali lavori di gruppo;

tutoraggio tra pari.

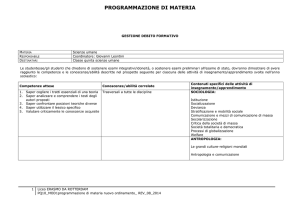

Verifiche e criteri di valutazione

Verifiche orali e prove scritte

La valutazione verrà fatta tenendo in considerazione i seguenti criteri:

livello di conoscenza e comprensione critica di contenuti, argomenti, lessico;

uso di un lessico appropriato e capacità espositive chiare e organiche;

capacità di approfondimento, di elaborazione, di analisi e di sintesi, di valutazione personale;

capacità di interagire positivamente in situazioni dialettiche (capacità di ascolto, rispetto

dell’interlocutore, uso di strategie argomentative, ecc.);

interesse e partecipazione attiva al dialogo educativo e alla vita scolastica, impegno e buona volontà

(da considerare ai fini della valutazione sintetica).

SECONDO BIENNIO DEL LICEO ECONOMICO-SOCIALE Classi III A,

IV A, VA

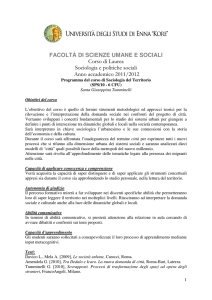

LIBRI DI TESTO: M. Aime, Ciò che noi siamo, Loescher – P. Volontè, C. Lunghi, M. Magatti, E. Mora,

Sociologia, Einaudi Scuola - A. Bianchi e P. Di Giovanni, Metodologia oggi, Paravia.

ALTRI TESTI E MATERIALI: articoli tratti da riviste del settore, brani antologici di autori

contemporanei, materiali di approfondimento prodotti dall’insegnante.

ORE SETTIMANALI: tre

Antropologia culturale, Sociologia, Metodologia della ricerca

Finalità

Promuovere la formazione di un soggetto capace di riflettere in modo autonomo e di esercitare un

maturo senso critico rispetto alla problematicità della realtà contemporanea;

formazione del cittadino;

potenziamento delle abilità linguistiche e logiche;

creare le premesse mentali per un libero e produttivo confronto con gli altri.

CONTENUTI

ANTROPOLOGIA CULTURALE III ANNO

Che cos'è l'antropologia culturale:

• un essere incompleto;

• un vuoto da riempire;

• definizioni di cultura;

• lo sguardo sull’altro;

• la soggettività della ricerca antropologica;

• breve storia dell’antropologia culturale.

Metodi e campi d'indagine:

- l'osservazione partecipante;

- i collaboratori e gli strumenti dell’antropologo;

- etnocentrismo e relativismo culturale;

- la comparazione;

- le specializzazioni dell’antropologia e i nuovi campi d’indagine.

Materiali antologici: Apprendere la cultura, di M. Herskovitz; Sul termine cultura, di A. Kroeber; Gulliver, un

marinaio, sfortunato, ma illuminato, di J. Swift; L’arrivo sul campo, di Mailnowski

Chi siamo? Che cosa siamo

- Una “scimmia nuda”;

- il gesto e la parola;

- la selezione naturale;

- homo migrans;

- esistono le razze?

- Ambienti e climi;

-

natura e cultura.

Il ciclo della vita:

- venire al mondo;

- età biologica ed età sociale;

- classi d’età;

- il predominio degli anziani;

- vecchio a chi?

- Sesso e genere;

- malattie e cure;

- morire.

Materiali antologici: La scimmia nuda di D. Morris;

ANTROPOLOGIA CULTURALE IV ANNO

Comunicare per essere umani

• Comunicazione, linguaggio, lingua.

• Lingua o dialetti?

• Non di sola voce.

• Lasciare tracce...

•

..non lasciare tracce.

•

Nuove oralità

Materiali antologici: I principi della Neolingua di G. Orwell; Distorcere la lingua di G. Carofiglio; La

lingua dei ricordi d'infanzia di E. Canetti.

Il corpo che siamo

• Modellare, colorare e scolpire il corpo;

• Al di là della pelle.

• Il corpo come merce.

• Vestirsi e svestirsi: l'abito come seconda pelle.

• Il corpo dopo la morte e le reliquie

Materiali antologici: L'escissione di A. Kourouma; Neo-cannibalismo di N. Scheper-Hughes.

Parentela e matrimonio

• Dare ordine alla natura: la parentela.

• Famiglia e matrimonio.

•

Poligamia.

•

Incesto.

• Endogamia, esogamia e levirato.

• Discendenza , clan e lignaggi

Materiali antologici: L'importanza della parentela di R. Fox; Il matrimonio e la parentela tra i lugbara di J.

Middleton.

Oltre la famiglia

• Bande e tribù

• Esercitare il comando.

•

Lo stato come organizzazione complessa.

•

Le comunità.

• Tracciare confini: creare diversità, inventare le tradizioni, il problema dell'origine dell'identità, le

identità dei migranti.

Materiali antologici e testi; Il sorgere dello Stato di M. Harris; Come si diventa ditattori di A. Kourouma.

SOCIOLOGIA III ANNO

Introduzione alla sociologia:

- la specificità della sociologia;

- le norme sociali;

- l’ordine sociale;

- la distinzione tra sociologia e psicologia (E. Durkheim).

Storia del pensiero sociologico:

- il contesto filosofico e il contesto storico;

- la nascita della sociologia;

- la generazione dei classici: Marx, Durkheim, Weber.

Le strutture della società:

- il processo di istituzionalizzazione;

- azione ed istituzione;

- l’interazione e la relazione sociale;

- gli effetti dell’istituzionalizzazione: ruoli e status;

- le forme della struttura sociale.

Il processo di socializzazione:

- identità e socializzazione;

- le principali agenzie di socializzazione (famiglia, scuola, mass media, gruppo dei pari).

Testi antologici:

-L’identità personale e l’identità collettiva di Amartya Sen

-Caratteristiche della socializzazione primaria di P.L. Berger e T. Luckmann

SOCIOLOGIA IV ANNO

La comunicazione e i Mass media

• Gli aspetti generali.

• Le forme della comunicazione.

• Le difficoltà della comunicazione.

• I principali mass media, le loro caratteristiche e i loro effetti.

• Dai mass media ai new media.

Testi antologici: Gli assiomi della comunicazione di P. Watzlawick; La comunicazione di massa di J. B.

Thompson

La disuguaglianza

• La distribuzione del potere.

• La complessità della disuguaglianza sociale.

• Le differenze tra gli individui. Le differenze di tipo economico e culturale.

• La stratificazione sociale e la mobilità.

•

•

Stratificazione basata sul lavoro e su indicatori specifici: Le classi sociali.

La stratificazione sociale basata sullo stile di vita: i ceti sociali

Devianza, criminalità e controllo sociale:

• Definizione dei fenomeni.

• Lo stigma (Goffman).

• Le teorie di riferimento.

Materiali e testi: Gli stadi dell'istituzionalizzazione del potere di H. Popitz; I fattori che limitano in Italia la

mobilità sociale di M. Pisati; Dalla devianza individuale alla devianza organizzata di H. S. Becker.

SOCIOLOGIA V ANNO

Il mondo dell’economia e del lavoro

L’economia sostanziale e l’economia formale

Il mercato

La regolazione sociale del mercato

Due forme alternative di scambio economico: la reciprocità e la redistribuzione

Attività e occupazione: le forze di lavoro e la forza lavoro

Il mercato del lavoro

La disoccupazione

Il lavoro senza regole e l’economia informale

Materiali e testi: A. Touraine, Le fasi di trasformazione del lavoro operaio; L. Gallino, Gli oneri del lavoro privo

di luogo; E. Pugliese, Disoccupazione, precarietà e crisi delle identità lavorative.

Welfare State e Terzo Settore

Origine e evoluzione dello Stato sociale

La povertà assoluta e relativa

La nascita e l’affermazione del Welfare State

La crisi del Welfare State

Un nuovo tipo di Welfare State per il XXI secolo

Le politiche sociali

Le politiche sociali in Italia

Il finanziamento e il calcolo delle pensioni in Italia

L’alternativa al Welfare: il Terzo settore

La globalizzazione

Il corpo e lo spazio

Le comunità locali

L’urbanizzazione

Vita urbana e vita globalizzata

Che cos’è la globalizzazione

Le forme della globalizzazione

L’antiglobalismo

Il G8 di Genova

Materiali e testi: G. Simmel, La vita nelle metropoli; Z. Bauman, La mobilità nella società globale come fattore

di stratificazione;

.

La società multiculturale

Le differenze culturali

La differenza come valore

Il multiculturalismo e la politica delle differenze

I diritti individuali e i diritti collettivi

Materiali e testi: R. Silverstone, Il ruolo dei media nelle dinamiche migratorie. Letture consigliate: Il cacciatore di

aquiloni, Edizioni Piemme, Milano, 2004

La comunicazione e i mass media

Le caratteristiche della comunicazione mediale

Dai mass media ai new media

I principali mezzi di comunicazione

La morte in diretta

Internet

Gli effetti dei media

L’omogeneizzazione dei comportamenti

La trasformazione dell’esperienza

L’industria culturale

Il tempo libero

Materiali e testi: J. Thompson, La comunicazione di massa; P. Jedlowski, L’illusoria ricchezza delle

informazioni;

METODOLOGIA DELLA RICERCA III ANNO

COME FANNO RICERCA LE PRINCIPALI SCIENZE SOCIALI

- Come fanno ricerca i sociologi, gli psicologi, gli antropologi culturali, gli economisti.

I METODI DELLE SCIENZE SOCIALI

- Le indagini;

- l’esame dei documenti;

- l’osservazione;

- l’intervista;

- il questionario;

- le storie di vita;

- il focus group;

- i diari;

- le inchieste.

METODOLOGIA DELLA RICERCA IV ANNO

I METODI DELLA RICERCA SOCIALE

• Il procedimento della ricerca.

• I metodi di rilevazione.

• Gli strumenti e i loro significati.

• Un percorso guidato di ricerca sul campo.

METODOLOGIA DELLA RICERCA V ANNO

FARE RICERCA

Come si progetta una ricerca

Definire l’oggetto di studio

Elaborare il disegno di ricerca

Ricerca quantitativa o qualitativa?

Ricerca pura e ricerca –azione

Problemi della ricerca

Scienza e senso comune

Capire la scienza

Uno sguardo alla riflessione filosofica sulla scienza

Alcune caratteristiche della scienza

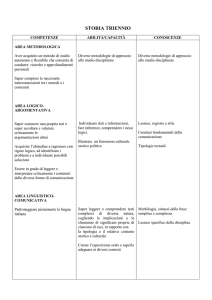

Obiettivi specifici di apprendimento

Orientarsi con i linguaggi propri delle scienze sociali nelle molteplici dimensioni attraverso le quali

l’uomo si costituisce in quanto persona e come soggetto di reciprocità e di relazioni;

comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, con particolare attenzione al mondo del

lavoro, ai servizi alla persona, ai fenomeni interculturali e ai contesti della convivenza e della

costruzione della cittadinanza;

comprendere le trasformazioni socio-politiche ed economiche indotte dal fenomeno della

globalizzazione, le tematiche relative alle politiche interculturali e all’importanza del “terzo

settore”;

sviluppare un’adeguata consapevolezza riguardo alle dinamiche psicosociali;

conoscere i principi, i metodi e le tecniche di ricerca in campo economico-sociale.

Competenze secondo biennio e ultimo anno

• Acquisire consapevolezza dei diversi metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado

di valutarne i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti

• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle

singole discipline

• Acquisire l’abitudine di ragionare con rigore logico identificando i problemi e individuandone

le possibili soluzioni

• Saper sostenere un pensiero autonomo motivandolo e saper ascoltare e valutare

le argomentazioni altrui

• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca,

comunicare

• Utilizzare le prospettive delle varie discipline per leggere le interdipendenze tra i

fenomeni sia in prospettiva locale che globale

• Padroneggiare un linguaggio specifico per le varie discipline

• Saper esporre un pensiero autonomo e critico motivandolo logicamente

Obiettivi essenziali per il raggiungimento della sufficienza

Conoscere i contenuti fondamentali del programma effettivamente svolto; saper ricavare

dalla lettura di un testo il nucleo tematico fondamentale; comprensione dei concetti

fondamentali del lessico delle scienze umane; rispondere in modo pertinente alle

domande;

capacità di eseguire collegamenti con forme anche semplici di ragionamento e/o organizzazione.

Metodologia

Lezione frontale (supportata all’occorrenza da materiali filmici, multimediali) con spazio

adeguato alle domande degli studenti;

informazioni bibliografiche in relazione a temi che possono suscitare interesse;

eventuali ricerche e lavori autonomi;

lettura, anche parziale di saggi, articoli, ecc.;

stage formativo;

spazio riservato al dibattito e al confronto critico;

redazione di mappe concettuali;

analisi di testi;

eventuali lavori di gruppo.

Verifiche e criteri di valutazione

Verifiche orali e prove scritte.

La valutazione verrà fatta tenendo in considerazione i seguenti criteri:

livello di conoscenza e comprensione critica di contenuti, argomenti, lessico;

uso di un lessico appropriato e capacità espositive chiare e organiche;

capacità di approfondimento, di elaborazione, di analisi e di sintesi, di valutazione personale;

capacità di interagire positivamente in situazioni dialettiche (capacità di ascolto,

rispetto dell’interlocutore, uso di strategie argomentative, ecc.);

interesse e partecipazione attiva al dialogo educativo e alla vita scolastica, impegno e buona volontà

(da considerare ai fini della valutazione sintetica).

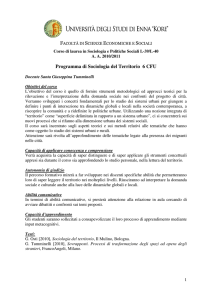

V ANNO DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE

FILOSOFIA

Classe VC

LIBRO DI TESTO: N. Abbagnano, G. Fornero, Percorsi di filosofia, Paravia, vol. 3A e 3B

ALTRI TESTI E MATERIALI: articoli tratti da riviste del settore, materiali di approfondimento

prodotti dall’insegnante e inseriti nella sezione apposita del registro elettronico, dizionario di filosofia.

ORE SETTIMANALI: tre

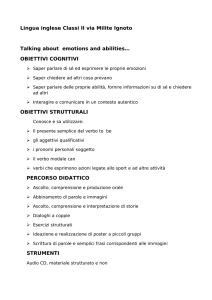

A. Obiettivi cognitivi (sapere)

Acquisizione della struttura delle varie discipline: concetti, regole, relazioni, linguaggi.

Possesso delle competenze linguistiche di base per:

a) comprensione dei testi

b) individualizzazione e contestualizzazione dei testi

c) Saper utilizzare le informazioni

B. Obiettivi metodologici e della comunicazione (saper fare)

Acquisizione di un metodo di studio ordinato e coerente; saper organizzare il lavoro ed essere in grado di:

ascoltare e riferire; formulare ipotesi; reperire e utilizzare strumenti didattici; saper prendere appunti,

riordinarli, studiarli e sapere inserirli nel più ampio contesto culturale offerto; attivare modalità di

apprendimento autonomo, sia nella scelta dei materiali e degli strumenti, sia nell’individuare strategie

idonee a raggiungere gli obiettivi prefissati; analizzare ed elaborare testi; mettere in relazione le

conoscenze; discutere ed argomentare in modo pertinente.

Per quanto attiene alla comunicazione gli alunni dovranno dimostrare di sapere: padroneggiare i diversi

codici; riconoscere e utilizzare i diversi registri linguistici;

Raggiungere un buon equilibrio psicofisico.

C. Obiettivi educativi (saper essere)

Acquisizione della percezione di sé, della capacità di autovalutazione e crescita nel processo di autostima;

acquisizione di autodisciplina che si manifesta nella corretta partecipazione, lealtà ed assunzione di

responsabilità nel lavoro individuale e di gruppo;

acquisizione di autonomia che si esplica nella programmazione del lavoro, nel giudizio, nell’assunzione di

responsabilità;

potenziamento della curiosità e della disponibilità a un lavoro intellettuale approfondito, consapevole e

critico.

D. Obiettivi specifici di apprendimento relativi alla FILOSOFIA

- Essere consapevoli del significato della riflessione filosofica come modalità specifica e fondamentale della

ragione umana che, in epoche diverse e in diverse tradizioni culturali, ripropone costantemente la domanda

sulla conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e sul senso dell’essere e dell’esistere.

- Acquisire una conoscenza, il più possibile organica, dei punti nodali dello sviluppo storico del pensiero

occidentale, cogliendo di ogni autore o tema trattato sia il legame con il contesto storico- culturale sia la portata

potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede.

- Capacità di cogliere la diversità di teorie e dottrine filosofiche che permetta di pensare sulla base di modelli

diversi, valutati motivatamente.

- Essere in grado di utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina.

- Sviluppare la conoscenza degli autori attraverso la lettura diretta dei testi, anche parziale.

- Saper individuare la struttura logico-concettuale di un testo o di un’argomentazione.

- Comprendere gli argomenti svolti e spiegarli in maniera adeguata e articolata.

- Produrre testi orali e scritti.

- Orientarsi su alcuni problemi fondamentali, incluso quello politico, in modo da sviluppare le

competenze relative a Cittadinanza e Costituzione.

OBIETTIVI «TRASVERSALI» O INTERDISCIPLINARI

1.

Contribuire a impostare corretti rapporti interpersonali con particolare riguardo al rispetto e alla tolleranza

delle idee altrui.

2.

Favorire la socializzazione.

3.

Educare al senso civico (rispetto delle regole, strutture e ambiente).

4.

Abituare i ragazzi all’ordine e alla sistematicità nel lavoro.

5. Abituare i ragazzi a uno studio ragionato.

6.

Educare alla chiarezza espositiva.

7. Portare i ragazzi all’autovalutazione esplicitando i criteri di valutazione.

OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI

1. Possedere ed utilizzare in modo consapevole il lessico specifico della disciplina.

2. Capacità autonoma di lettura, analisi, comprensione, commento e a p p r o f o n d i m e n t o di un testo di

filosofia.

3. Saper riconoscere i principi esplicativi delle argomentazioni filosofiche.

4. Saper presentare, in forma scritta ed orale, un’argomentazione filosofica.

5. Saper impostare un lavoro di ricerca, progettando le fasi e individuando gli strumenti necessari.

6. Saper utilizzare generalizzazioni per una focalizzazione complessiva dei temi affrontati.

7. Capacità di contestualizzare un filosofo o una teoria filosofica nel quadro storico-culturale.

8. Saper utilizzare gli strumenti logico-deduttivi e un pensiero critico per interpretare la realtà.

9. Capacità di arricchire con riflessioni critiche e personali gli argomenti trattati.

10. Capacità di arricchire con letture autonome gli argomenti di studio per poter operare confronti tra filosofi e

tematiche diverse.

Gli obiettivi minimi per una valutazione di sufficienza sono i seguenti: 1; 2; 3; 4; 5; 6,7.

Il mancato raggiungimento dell’0biettivo n° 1, quando i contenuti non conosciuti riguardino una parte

significativa del programma, comporta da solo una valutazione di profitto insufficiente.

Contenuti disciplinari

Modulo n° 1 “Kant e la nuova direzione del pensiero

U.D

.

1

2

3

CONTENUTI

4

Il contesto storico culturale e la fase precritica

Gli anni del criticismo

Il rifiuto del razionalismo e il superamento dell’empirismo

Il problema della conoscenza nella Critica della ragion pura: l’autoanalisi della ragione, i giudizi della

scienza, la rivoluzione copernicana, il concetto di trascendentale

La struttura della Critica della ragion pura: l’Estetica trascendentale, l’Analitica trascendentale, l’Io

penso e il la giustificazione del processo conoscitivo, i limiti del conoscere, noumeno e fenomeno, la

Dialettica trascendentale, la critica alle idee della metafisica

La struttura della Critica della ragion pratica: la morale come fatto della ragione, le caratteristiche

della morale, massime e imperativi, il criterio di universalizzazione, i postulati.

Modulo n°2 “ Hegel e la filosofia come comprensione del reale”

UD

CONTENUTI

1

Il contesto storico culturale e la formazione giovanile

2

3

I cardini del sistema hegeliano: la razionalità del reale, la coincidenza della verità con l’intero, la

dialettica

La Fenomelogia dello spirito: il senso e l’intuizione dell’opera, la prima figura della fenomelogia: la

certezza sensibile, la figura dell’autocoscienza, la figura della ragione, la visione razionale e

giustificazionista della realtà

La Filosofia dello spirito: lo spirito oggettivo, pensiero etico e politico, il diritto, la moralità,

la prima forma dell’eticità: la famiglia; la seconda forma dell’eticità: la società civile; la terza forma

dell’eticità: lo Stato

4

Modulo n°3 “Il progetto di emancipazione dell’uomo in Feuerbach e Marx”

U.D

1

2

3

CONTENUTI

Cenni sulla destra e la sinistra hegeliana.

Feurbach: il materialismo naturalistico di Feuerbach, l’indagine sull’uomo come essere sensibile e

naturale, l’essenza della religione, l’alienazione, il comunismo filosofico;

K.Marx: oltre Feuerbach, l’alienazione, il significato del lavoro, l’operaio come merce,il lavoro

estraniato, la proprietà privata; un modo di produzione storicamente determinato, gli esponenti

dell’economia classica, valore d’uso e valore di scambio, il prezzo delle merci, una merce particolare,

il plusvalore, il profitto, il processo di accumulazione capitalistico, la tendenza storica del capitalismo,

la lotta delle classi e la fine dell’alienazione; Il materialismo storico, la storia come processo

materiale, centralità del lavoro, struttura e sovrastruttura; l’alienazione come metafora della

condizione moderna; l’estinzione dello Stato , la fine della politica.

Cittadinanza e Costituzione: i diritti dei lavoratori dall’art. 35 al 40

4

Modulo n° 4“ Il positivismo”

CONTENUTI

U.

D.

1

Cenni sulla destra e la sinistra hegeliana.

2

3

Feurbach: il materialismo naturalistico di Feuerbach, l’indagine sull’uomo come essere sensibile e

naturale, l’essenza della religione, l’alienazione, il comunismo filosofico;

K.Marx: oltre Feuerbach, l’alienazione, il significato del lavoro, l’operaio come merce,il lavoro

estraniato, la proprietà privata; un modo di produzione storicamente determinato, gli esponenti

dell’economia classica, valore d’uso e valore di scambio, il prezzo delle merci, una merce particolare, il

plusvalore, il profitto, il processo di accumulazione capitalistico, la tendenza storica del capitalismo, la

lotta delle classi e la fine dell’alienazione; Il materialismo storico, la storia come processo materiale,

centralità del lavoro, struttura e sovrastruttura; l’alienazione come metafora della condizione moderna;

l’estinzione dello Stato , la fine della politica.

Cittadinanza e Costituzione: i diritti dei lavoratori dall’art. 35 al 40

4

Modulo n° 5 “L analisi dell’esistenza in Schopenhauer e Kierkegaard”

CONTENUTI

U.

D.

1

Il Positivismo come celebrazione del primato della scienza e della tecnica. Caratteri generali.

2

A.Comte: la legge dei tre stadi; la scienza come strumento per la soluzione dei problemi dell’umanità;

la sociologia o fisica sociale; l’enciclopedia delle scienze e il compito della filosofia positiva;

Darwin: una nuova figura di scienziato, l’evoluzione della specie, la conferma dell’evoluzionismo, il

superamento del fissismo di Lamarck, la teoria della selezione naturale, gli sviluppi della ricerca

genetica dopo Darwin, alcune conseguenze filosofiche del darwinismo

3

Spencer: il darwinismo sociale di Spencer, l’estensione della legge dell’evoluzione a tutta la realtà,

l’analisi dello sviluppo sociale

4

Modulo n° 6 “La critica ottocentesca all’onnipotenza della ragione"

U.D.

1

CONTENUTI

2

S. Freud: La rivoluzione psicoanalitica. Il percorso di S.Freud: il rapporto con la medicina del tempo e

lo studio dei casi di isteria.; la collaborazione con Charcot e con Breuer; l’abbandono dell’ipnosi e la

nascita del metodo delle libere associazioni; l’interpretazione dei sogni e la scoperta dell’inconscio; i

lapsus e gli atti mancati; la struttura della psiche; la nevrosi e la terapia psicoanalitica; la teoria della

sessualità; il disagio della civiltà, il tabù.

F.Nietzsche: il rapporto con Schopenhauer e con la cultura greca; alle origini della decadenza

dell’occidente, Apollo e Dioniso, nascita e morte della tragedia, la morte di Dio, l’annuncio dell’uomo

folle, l’uomo e la maschera, l’origine della religione, genealogia della morale, morale dei signori e

morale degli schiavi, il mondo senza Dio; l’annuncio dell’uomo nuovo, l’eterno ritorno; la volontà di

potenza.

Finalità

- Promuovere la formazione di un soggetto capace di riflettere in modo autonomo e di esercitare un maturo

senso critico rispetto alla problematicità della realtà contemporanea.

- Formare giovani capaci di esercitare una cittadinanza attiva e responsabile, particolarmente attenti al

pluralismo culturale e al rispetto della legalità e dei beni comuni.

- Potenziamento delle abilità linguistiche e logiche.

- Creare le premesse mentali per un libero e produttivo confronto con gli altri.

MODALITÀ E TEMPI DI VERIFICA-VALUTAZIONI

(almeno due a quadrimestre)

Colloquio orale

Prove scritte di varia tipologia (test a domande aperte; ecc. )

Interventi liberi degli allievi

Esercizi svolti a casa

Approfondimenti/relazioni individuali o di gruppo

METODI E STRUMENTI DI LAVORO:

Lezione frontale

Lezione dialogata

Lettura e analisi di testi e altri materiali

Lavori di gruppo

Eventuali approfondimenti individuali

Imola, lì 03 novembre 201

La docente

Prof.ssa Rossella Valenti