Liceo Scientifico Statale “ Manfredo Fanti ”

viale Peruzzi, 7 41012 Carpi (Mo) - Tel. 059.691177/691414 - Fax. 059 641109

e-mail: [email protected]

pec: [email protected]

C. F. 81001160365

Sito web: www.liceofanti.it

Prot. n.4960/G

Carpi.11 Maggio 2016

ESAMI DI STATO A.S. 2015/2016

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

(art. 5 comma 2 D.P.R 23/07/1998 N° 323)

PERCORSO FORMATIVO COMPLESSIVO

DELLA CLASSE 5^ SEZIONE Q

INDIRIZZO SCIENZE UMANE

Opzione Economico sociale

1

SOMMARIO

1)

Finalità formative della scuola

2) Finalità specifiche dell’indirizzo

3) Profilo formativo in uscita

4) Obiettivi educativi e cognitivi comuni

5) Piano di studi della classe

6) Continuità didattica nel triennio

7) Storia della classe

8) Profilo della classe

9) Percorso formativo

9.1 Contenuti

9.2 Attività intercurricolari

9.3 Metodi

9.4 Mezzi

9.5 Spazi

9.6 Tipologie di verifica

9.7 Criteri di valutazione

10) I docenti del Consiglio di classe

11) I membri interni della Commissione per l'Esame di Stato

12) Allegati: Simulazioni prove d’esame

2

1. LE FINALITÀ FORMATIVE DELLA SCUOLA

Le finalità formative esplicitano i valori a cui si ispirano le scelte della scuola e che la scuola

intende promuovere negli studenti.

Esse definiscono il quadro di riferimento entro cui si collocano i singoli interventi formativi e

didattici; si traducono negli obiettivi che vengono fissati in sede di programmazione dai

Dipartimenti, dai Consigli di Classe e dagli insegnanti delle diverse discipline.

Finalità e obiettivi si distinguono per i tempi di realizzazione, per il grado di specificità, di precisione

e di verificabilità.

Mentre le finalità sono traguardi a lungo termine verso cui tendere, che non necessariamente si

conseguono nell'arco del quinquennio e che comunque non è possibile definire, osservare e

misurare in modo preciso, gli obiettivi sono comportamenti precisi, osservabili e misurabili e

coincidono con ciò che lo studente deve saper fare al termine di ogni tappa (unità didattica,

quadrimestre, anno di corso, biennio, triennio) del percorso formativo e didattico.

Finalità Formative

1.

Valorizzare la cultura della

democrazia e della pace

2.

Educare al rispetto e alla

valorizzazione della diversità

3.

Educare alla salute e al rispetto

dell’ambiente

4.

Stimolare la motivazione

all’apprendimento e allo studio

5.

Prevenire l’insuccesso

scolastico e favorire la

prosecuzione degli studi

6.

Promuovere la progettualità e

l’autonomia degli studenti

7.

Promuovere l’autovalutazione e

l’autostima

3

Strategie di Intervento

a. Favorire la conoscenza storica e civile dei valori

democratici

b. Offrire occasioni di dibattito democratico

c. Sostenere la partecipazione attiva agli organi della

scuola come punto di partenza di una cultura civica

a. Favorire la comprensione delle altre culture attraverso

l’apprendimento linguistico

b. Attivare esperienze educative che promuovano il senso

di solidarietà e scoraggino atteggiamenti pregiudiziali

c. Realizzare esperienze concrete che stimolino la

conoscenza e il rispetto delle diversità

a. Attuare programmi di prevenzione (contro alcolismo,

fumo, droga, AIDS, ecc.) in collaborazione con le

strutture socio-sanitarie competenti

b. Individuare la valenza formativa di ciascuna disciplina in

relazione ai vari programmi di prevenzione attuati

c. Realizzare programmi di raccolta differenziata e di

risparmio energetico

d. Valorizzare gli spazi verdi

a. Valorizzare la valenza formativa di ogni disciplina

b. Favorire attraverso i contenuti disciplinari lo sviluppo e il

riconoscimento di attitudini e potenzialità individuali

a. Acquisire tutte le informazioni utili per la valutazione del

curricolo degli studenti (fascicolo personale, P.O.F. delle

scuole di provenienza, programmi ministeriali, etc.)

b. Attivare progetti di accoglienza

c. Individuare strategie di sostegno e attività di

potenziamento

d. Armonizzare la programmazione fra biennio e triennio

e. Facilitare occasioni di colloqui, anche individuali, fra

studenti e insegnanti

a. Fornire occasioni per imparare a progettare

b. Fornire metodologie per il reperimento e l’utilizzo delle

informazioni

c. Sostenere la realizzazione di progetti verificabili

d. Stimolare l’acquisizione del senso di responsabilità

personale

a. Illustrare agli studenti gli obiettivi educativi/didattici e i

criteri di valutazione adottati

b. Favorire la consapevolezza degli studenti in merito alla

dinamica del loro processo di apprendimento e al livello

di competenza raggiunto

a. Stimolare le modalità di lavoro di gruppo, nel gruppo

classe o in un contesto di classi aperte

b. Favorire il dibattito democratico fra pari

c. Educare all’ascolto e alla riflessione

8.

Sviluppare competenze

relazionali e disponibilità

all’apprendimento permanente

9.

Valorizzare ed indirizzare

attitudini ed interessi personali

a. Stimolare attività creative ed espressive (teatro, musica,

etc.)

b. Sostenere attività di laboratorio (fisica, chimica,

informatica)

c. Favorire la realizzazione di prodotti multimediali

10.

Assicurare un raccordo fra

scuola e realtà socio-culturale

circostante

a. Predisporre spazi e tempi di scambio con la realtà socioculturale circostante, con particolare riferimento agli

interessi giovanili (corsi, incontri, partecipazione a

spettacoli, ecc.)

b. Sviluppare il concetto di cittadinanza europea e globale e

di comunità di pari opportunità

11.

Favorire la prosecuzione degli

studi

a. Organizzare attività di orientamento implicito ed esplicito

b. Predisporre contatti con Università ed Enti preposti alla

formazione

c. Sviluppare capacità di ricerca e gestione delle

informazioni

d. Educare alla scelta

2. LE FINALITA' SPECIFICHE DELL'INDIRIZZO

L’opzione economico-sociale fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli

studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali.

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento

comuni ai vari indirizzi, dovranno:

4

conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle

scienze economiche, giuridiche e sociologiche;

comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse

di cui l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza

delle regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale;

individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione

dei fenomeni culturali;

sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e

informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei principi

teorici;

utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle

interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;

saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le

istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella

globale;

avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze

comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di

Riferimento.

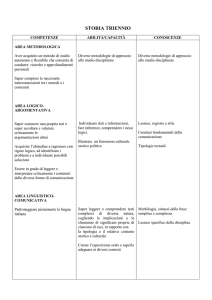

3. PROFILO FORMATIVO IN USCITA

Area metodologica

Area logico-argomentativa

Area linguistica e

comunicativa

Area storico umanistica

5

Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che

consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di

continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale

prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo

l’intero arco della propria vita.

Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari

ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di

affidabilità dei risultati in essi raggiunti.

Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i

contenuti delle singole discipline.

Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare

criticamente le argomentazioni altrui.

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i

problemi e a individuare possibili soluzioni.

Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti

delle diverse forme di comunicazione.

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:

o dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli

elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati

(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico,

anche letterario e specialistico), modulando tali

competenze a seconda dei diversi contesti e scopi

comunicativi;

o saper leggere e comprendere testi complessi di diversa

natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di

significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la

tipologia e il relativo contesto storico e culturale;

o curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi

contesti.

Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità

e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2

del Quadro Comune Europeo di Riferimento.

Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la

lingua italiana e altre lingue moderne e antiche.

Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della

comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare.

Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni

politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento

particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri

che caratterizzano l’essere cittadini.

Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici

e ai personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel

contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni

nostri.

Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente,

sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione,

scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e

strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici,

immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la

lettura dei processi storici e per l’analisi della società

contemporanea.

Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione

letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea

attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di

Area scientifica, matematica

e tecnologica

pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per

confrontarli con altre tradizioni e culture.

Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio

archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua

importanza come fondamentale risorsa economica, della

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della

conservazione.

Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo

sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della

storia delle idee.

Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi

espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive.

Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della

civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue.

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica,

saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico,

conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base

della descrizione matematica della realtà.

Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle

scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra,

astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di

indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle

scienze applicate.

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e

telematici nelle attività di studio e di approfondimento;

comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e

nell’individuazione di procedimenti risolutivi.

4. OBIETTIVI EDUCATIVI E COGNITIVI COMUNI

a - obiettivi comportamentali

1. Regolarità della frequenza

2. Interesse e partecipazione al lavoro

2.1 segue con attenzione

2.2 interviene in modo pertinente

2.3 collabora a recupero e potenziamento

3. Responsabilità nell’atteggiamento scolastico

3.1 esegue i compiti e studia regolarmente

3.2 programma il proprio lavoro

3.3 porta il materiale

4. Relazionalità con i compagni e col personale scolastico, rispetto delle

attrezzature e dell’edificio scolastico

6

b - obiettivi cognitivi

CONOSCENZE Padronanza dei contenuti disciplinari e/o pluridisciplinari

Linguistiche generali (morfosintassi e lessico)

Logico–argomentative (coerenza e organicità)

COMPETENZE Tecniche e procedurali

Analisi

Sintesi

Elaborazione critica

CAPACITÀ

Organizzazione del lavoro individuale e/o di gruppo

7

1. PIANO DI STUDI DELLA CLASSE 5^Q

1°biennio

1°

anno

2°

anno

2°biennio

3°

anno

4°

anno

5°

anno

TIPO DI

PROVE

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

SO

Storia e geografia

3

3

-

-

-

O

Storia

-

-

2

2

2

O

Filosofia

-

-

2

2

2

O

Scienze umane *

3

3

3

3

3

SO

Diritto ed economia politica

3

3

3

3

3

SO

Lingua e cultura straniera 1 (inglese)

3

3

3

3

3

SO

Lingua e cultura straniera 2 (spagnolo)

3

3

3

3

3

SO

Matematica *

3

3

3

3

3

SO

Fisica

-

-

2

2

2

O

Scienze naturali ***

2

2

-

-

-

O

Storia dell’arte

-

-

2

2

2

O

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

P

Religione/A.A.

1

1

1

1

1

O

27

27

30

30

30

Totale ore

*Psicologia, Antropologia, Sociologia e Metodologia della ricerca

**con informatica nel primo biennio

***Biologia, Chimica, Scienza della Terra

8

2. CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO

DENOMINAZIONE MATERIE

Classe 3^

Classe 4^

Classe 5^

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

C

A

A

A

A

A

A

Lingua e letteratura italiana

Storia

Filosofia

Scienze umane

Diritto ed economia politica

Lingua e cultura straniera 1 (inglese)

Lingua e cultura straniera 2 (spagnolo)

Matematica

Fisica

Storia dell’arte

Scienze motorie e sportive

Religione/A.A.

N.B. L’uso di lettere uguali indica continuità didattica dello stesso docente.

9

3. STORIA DELLA CLASSE 5^ SEZIONE Q

COMPOSIZIONE

Totale

Alunni

ESITI

Di cui

Ripetenti

Provenienti da altra

scuola/altro corso

interno

M

F

M

F

M

F

Respinti

M

Promossi con debito

formativo

Ritirati o trasferiti

F

M

F

M

F

2

5

2

/

5

1° ANNO

2010/11

26

8

18

4

3

/

/

2° ANNO

2011/12

25

8

17

/

/

/

/

1

1

6

2

/

2

3° ANNO

2012/13

26

7

17

1

4

/

/

2

2

2

4

1

1

4° ANNO

2013/14

20

5

15

/

/

/

/

/

/

4

4

/

/

5° ANNO

2014/15

10

5

15

/

/

/

/

10

4. PROFILO DELLA CLASSE

La classe è composta attualmente da 20 alunni: 5 ragazzi e 15 ragazze.

Nel corso del curricolo il gruppo classe ha subito alcune modifiche. L’attuale composizione

è rimasta invariata negli ultimi due anni.

Gli alunni hanno raggiunto nel complesso gli obiettivi educativi e didattici fissati dal

Consiglio di Classe in sede di programmazione e corrispondenti al Piano dell’Offerta

Formativa di Istituto. La maggior parte ha dimostrato di saper partecipare al dialogo

educativo e scolastico in modo corretto e propositivo in tutte le discipline. Frequenza

scolastica e impegno individuale differenziati, capacità ed interessi diversificati nelle varie

discipline hanno portato gli allievi a livelli di competenza e di profitto eterogenei. Vi sono

studenti che hanno raggiunto un grado di conoscenza dei contenuti disciplinari e

trasversali decisamente buono, con punte di eccellenza, dimostrando anche una certa

curiosità intellettuale e un’autonoma capacità di orientamento nelle varie discipline. Grazie

ad uno studio diligente e costante, dalla maggior parte della classe, è stato raggiunto un

profitto più che sufficiente, benché si rilevi una scarsa rielaborazione personale dei

contenuti. Qualche alunno ha mantenuto alcune fragilità nella preparazione, attestandosi

su risultati appena sufficienti ed evidenziando alcune lacune nel lessico specifico delle

discipline .

11

9. PERCORSO FORMATIVO

9.1 Contenuti

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

U.D. 1 Preromanticismo e Neoclassicismo. Caratteri generali ed elementi di poetica.

U.D. 1, 1 Ugo Foscolo. Biografia e opere scelte.

U.D. 2 Il Romanticismo. Caratteri generali ed elementi di poetica. Testi scelti.

U.D. 2, 1 Giacomo Leopardi. Biografia e opere scelte.

U.D. 2, 2 Alessandro Manzoni. Biografia e opere scelte.

U.D. 3 La crisi del Romanticismo.

U.D. 4 Naturalismo e Verismo. Caratteri generali ed elementi di poetica.

U.D. 4, 1 Giovanni Verga. Biografia e opere scelte.

U.D.5 Decadentismo, Simbolismo ed Estetismo. Caratteri generali ed elementi di

poetica.

U.D. 5, 1 Giovanni Pascoli. Biografia e opere scelte.

U.D. 5, 2 Gabriele D’Annunzio. Biografia e opere scelte.

U.D. 6 Le avanguardie storiche: Futurismo e Crepuscolarismo.

U.D. 7 Italo Svevo. Biografia e opere scelte.

U.D. 8 Luigi Pirandello. Biografia e opere scelte.

U.D. 9 Poeti e poetiche del Novecento: Saba, Ungaretti e Montale.

Testi scelti dalle principali raccolte poetiche di ciascun autore.

U.D. 10 Dante Alighieri, Divina Commedia, analisi e commento dei seguenti canti del

Paradiso:

I, III e VI (per intero); la trilogia di Cacciaguida:

XV, vv. 25-72; vv.85-120; vv.130-135;

XVI, vv. 1-34; 49- 51;

XVII, vv. 1-36; 46- 93; 112- 142

12

Produzione scritta: esercitazioni e verifiche sulle diverse tipologie degli Esami di Stato:

analisi di un testo letterario, tema di attualità, testo argomentativo, tema storico.

Testi utilizzati per le lezioni:

G. Baldi- S. Giusso- M.Razetti- G. Zaccari, Il Piacere dei Testi (Volumi 4, 5, 6 e Giacomo

Leopardi), Paravia, con integrazioni tratte da: Luperini- Cataldi- Marchiani- Marchese,

La scrittura e l'interpretazione, vol 3- tomo I: Naturalismo e Simbolismo.

Dante Alighieri, edizione a scelta per gli alunni. L'insegnante si è avvalsa dell'edizione

antologica: Divina Commedia, La mente innamorata, a cura di Gianluigi Tornotti, Bruno

Mondadori.

STORIA

U.D.1

-

Liberalismo e socialismo

Il socialismo “utopistico”: Owen, Saint-Simon, Fourier, Blanqui, Blanc, Proudhon.

Marx ed Engels: Il Manifesto del Partito comunista.

Origini e sviluppo del pensiero liberale (XVII-XIX sec.).

J. S. Mill e A. de Tocqueville.

U.D.2 Il compimento del processo di unificazione in Italia e Germania

- L’unificazione tedesca e la nascita del Reich.

- Cavour e l’unificazione italiana.

- La politica della Destra storica.

- I problemi dell’Italia post-unitaria.

- La questione romana e la sua soluzione.

- I presupposti economico-sociali del cambio di maggioranza.

- La politica della Sinistra storica.

- L’ingresso dei cattolici nella vita politica italiana e la Rerum Novarum.

U.D.3 L’Europa tra due secoli

- Gli aspetti contradditori della Belle Epoque: il suffragio universale e l’avvento della

società di massa, la diffusione dell’istruzione e della stampa, lo sviluppo industriale

e la razionalizzazione produttiva, la questione femminile, i partiti socialisti e la

Seconda Internazionale, il nuovo nazionalismo e le teorie razziste.

- Il nuovo sistema di alleanze: la Triplice alleanza e la Triplice intesa, la Germania

guglielmina, i conflitti nazionali nell’Impero austro-ungarico, la rivoluzione russa del

1905, le crisi marocchine e le guerre balcaniche.

- L’Italia giolittiana, il movimento nazionalista e la guerra di Libia

13

U.D.4

-

-

La prima guerra mondiale

Le cause del conflitto e i rapporti di alleanza.

1914-1915: dalla guerra di movimento alla la guerra di usura e logoramento.

Il dibattito italiano tra interventisti e neutralisti e l’entrata in guerra dell’Italia.

1915-1916: le battaglie dell’Isonzo, la guerra di trincea, le nuove tecnologie militari,

il fronte interno e la propaganda, lo sterminio degli Armeni, la guerra sottomarina, l’

“inutile strage”.

1917: l’intervento degli Stati Uniti, la crisi dell’esercito russo dopo la rivoluzione

d’Ottobre, la disfatta italiana di Caporetto.

1918: la pace di Brest-Litovsk, il programma di pace di Wilson, la resa degli imperi

centrali.

I trattati di pace: pace democratica e pace punitiva, la dissoluzione dei grandi

imperi, le nuove nazioni, la Società delle nazioni.

U.D.5

-

La rivoluzione russa e lo stalinismo

La rivolta degli operai e dei soldati di Pietrogrado.

Lenin e le tesi di Aprile.

La rivoluzione d’Ottobre.

La stretta autoritaria del regime rivoluzionario bolscevico.

La guerra civile.

La Terza Internazionale e la nascita dei partiti comunisti.

Il comunismo di guerra e la NEP.

La nascita dell’URSS.

L’ascesa di Stalin, l’industrializzazione forzata e la collettivizzazione dell’agricoltura.

Lo stalinismo e le “grandi purghe”.

U.D.6

-

Il fascismo

I problemi del dopoguerra in Italia, la “vittoria mutilata” e l’impresa di Fiume.

Il “biennio rosso” in Italia.

I Fasci di combattimento e lo squadrismo agrario.

La conquista del potere: la nascita del Pnf, la crisi dello Stato liberale e la marcia su

Roma.

La politica autoritaria di Mussolini, le elezioni del ’24 e il delitto Matteotti, le leggi

“fascistissime” e l’avvento della dittatura.

Il totalitarismo imperfetto.

Il consolidamento del regime: la fascistizzazione della società, il controllo

dell’istruzione e della stampa, il corporativismo e la politica economica, la politica

estera e l’Impero, l’Asse Roma-Berlino.

L’antifascismo.

-

U.D.7

14

Il nazismo

Il “biennio rosso” in Europa e l’insurrezione spartachista in Germania.

La nascita della Repubblica di Weimar.

La difficile situazione economica e l’onere delle riparazioni di guerra.

-

L’offensiva della destra e del Partito nazionalsocialista, Hitler e il “putsch” di

Monaco.

Il Mein Kampf e l’ideologia nazista.

1929-1933: la crisi economica, il collasso delle istituzioni liberali e l’avvento al

potere di Hitler.

Il Terzo Reich: Hitler capo dello stato, le organizzazioni di massa, le persecuzioni

antisemite e le pratiche eugenetiche, l’apparato repressivo e la propaganda.

U.D.8 L’Europa e gli Stati Uniti fra le due guerre

- Stati Uniti: la ripresa economica degli anni ’20, il crollo della borsa e la crisi

economica, Roosevelt e il New Deal.

- I regimi autoritari nell’Europa centro orientale e balcanica.

- La guerra civile spagnola.

U.D.9 La seconda guerra mondiale

- L’espansionismo hitleriano e la politica delle annessioni, la politica dell’appeasement di Francia e

Inghilterra.

- Il “patto d’acciaio” e il patto tedesco-sovietico di non aggressione.

- L’invasione della Polonia, la conquista della Francia e la Repubblica di Vichy.

- 1940-1941: l’Italia in guerra, la battaglia d’Inghilterra, l’invasione dell’Urss,

l’espansionismo giapponese e l’intervento degli Stati Uniti.

- La persecuzione degli ebrei e la “soluzione finale”.

- 1942-43: la svolta della guerra, la caduta del fascismo e l’armistizio, la Repubblica

sociale italiana, l’occupazione tedesca dell’Italia, la Resistenza e il Cln.

- 1944: lo sbarco in Normandia, l’avanzata dell’Armata Rossa, la sconfitta della

Germania e la liberazione, l’offensiva americana nel Pacifico e la bomba atomica.

- Il processo di Norimberga.

U.D.10 L’Italia della prima repubblica

- Il dopoguerra in Italia: il referendum e l’Assemblea costituente, le elezioni del 1948.

- Gli anni del centrismo.

- Il miracolo economico.

- Il centro-sinistra.

- Il compromesso storico.

- Gli anni di piombo.

_______________________________________________________________________

Nell’ambito del modulo CLIL (insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua

straniera) sono state affrontate le seguenti unità didattiche, secondo le modalità indicate

nell’apposita sezione del documento:

U.D.11 La guerra fredda

- Le conseguenze della seconda guerra mondiale.

15

-

La fine della “grande alleanza” e la divisione dell’Europa in sfere d’influenza.

Il patto atlantico e il patto di Varsavia.

Il muro di Berlino.

U.D.12 Il conflitto arabo-palestinese

- La nascita dello Stato d’Israele. Origine e sviluppo del confitto.

- Le guerre arabo-israeliane.

- Il processo di normalizzazione e gli accordi di pace.

- L’impegno di Y. Rabin a favore del processo di pace.

U.D.13 La discriminazione razziale e la lotta per i diritti civili in Sudafrica e negli

Stati Uniti d’America

- Gli Stati Uniti negli anni Sessanta.

- Origini e caratteristiche della discriminazione razziale negli Stati Uniti d’America.

- Martin Luther King e la lotta per i diritti civili degli afroamericani.

- Origini e caratteristiche della segregazione razziale in Sudafrica (apartheid).

- Nelson Mandela e la lotta per i diritti civili dei neri.

FILOSOFIA

U.D.1 L’idealismo tedesco

- J. G. Fichte: i tre principi della «dottrina della scienza», la struttura dialettica dell’io,

dogmatismo e idealismo, l’idealismo etico, la «missione» del dotto, il pensiero

politico e la missione del popolo tedesco.

- F. W. J. Schelling: la critica a Fichte, la filosofia della natura (il rifiuto del

meccanicismo e del finalismo, la spiritualità della natura), il sistema dell’idealismo

trascendentale, la teoria dell’arte.

- G. W. F. Hegel: gli scritti giovanili, i capisaldi del sistema hegeliano, la dialettica, la

critica a Fichte e Schelling, la Fenomenologia dello spirito (coscienza,

autocoscienza, ragione), l’Enciclopedia delle scienze filosofiche (delle tre sezioni –

logica, filosofia della natura e filosofia dello spirito – è stata trattata in modo

approfondito solo quest’ultima e in particolare le parti dedicate allo spirito oggettivo

e allo spirito assoluto).

U.D.2 La reazione critica all’idealismo

- A. Schopenhauer: fenomeno e noumeno, il «velo di Maya» e la volontà di vivere, le

caratteristiche della volontà di vivere, il pessimismo e l’opposizione irrazionalistica

all’ottimismo panlogistico di Hegel, le vie di liberazione dal dolore.

U.D.3 Dalla filosofia posthegeliana al marxismo

- Caratteri generali della Destra e della Sinistra hegeliana.

- D. F. Strauss e la riduzione del cristianesimo a mito.

16

-

-

L. Feuerbach: la critica all’hegelismo come teologia razionalizzata, l’origine dell’idea

di Dio nell’uomo, la religione come antropologia capovolta, l’alienazione religiosa e

l’ateismo, il materialismo antropologico.

K. Marx: la critica al misticismo logico di Hegel, la critica allo Stato moderno e al

liberalismo, la critica all’economia borghese, la critica alla Sinistra hegeliana, il

confronto con Feuerbach e l’interpretazione della religione come “oppio dei popoli”,

il materialismo storico, l’alienazione socio-economica, il rapporto tra struttura e

sovrastruttura, la concezione dialettica della storia, l’analisi scientifica del sistema

capitalistico, l’origine del plusvalore, le contraddizioni del capitalismo e la caduta

tendenziale del saggio del profitto, la lotta di classe, la rivoluzione comunista, la

dittatura del proletariato e l’avvento del comunismo.

U.D.4 Il Positivismo

- Caratteri generali del positivismo.

- A. Comte: la legge dei tre stadi, la classificazione delle scienze, la fondazione della

sociologia e la divinizzazione della scienza.

- L’evoluzionismo di C. Darwin.

- Il positivismo evoluzionistico di H. Spencer.

U.D.5 F. Nietzsche

- Il periodo giovanile: apollineo e dionisiaco, la nascita e la decadenza della tragedia

greca, la critica all’intellettualismo filosofico di Socrate, la funzione dell’arte e della

musica, la critica allo storicismo e allo storiografismo.

- Il periodo “illuministico”: la filosofia del mattino, il metodo genealogico e la critica

della morale, l’«uomo folle» e l’annuncio della «morte di Dio».

- Il superamento del nichilismo: lo smarrimento dell’uomo di fronte alla morte di Dio,

l’annuncio di Zarathustra e l’avvento dell’oltreuomo, la filosofia del meriggio,l’eterno

ritorno e la volontà di potenza.

U.D.6 S. Freud e la rivoluzione psicoanalitica

- Gli studi sull’isteria e il “metodo catartico”, la scoperta dell’inconscio e il concetto di

“rimozione”.

- Le due topiche della psiche umana, le cause delle nevrosi e le vie di accesso

all’inconscio (sogni, lapsus, errori, atti mancati), la terapia psicoanalitica.

- La teoria della sessualità: la libido, la sessualità infantile e le sue tre fasi, il

complesso edipico.

- La teoria psicoanalitica dell’arte.

- Una nuova concezione della società e della morale.

U.D.7 L’epistemologia di Karl Popper

- K. Popper: l’opposizione al neopositivismo, il principio di falsificabilità delle teorie

scientifiche, la critica al marxismo e alla psicoanalisi, il procedimento per

«congetture e confutazioni», la critica al metodo dell’induzione.

17

UD.8 La riflessione sui totalitarismi del Novecento

- K. Popper: società chiusa e società aperta, la critica dello storicismo, i caratteri della

democrazia.

- H. Arendt: l’origine e lo sviluppo dei totalitarismi, il concetto di «banalità» del male.

- H. Jonas: il problema della teodicea dopo Auschwitz, il principio di responsabilità.

SCIENZE UMANE

Storia dell’Antropologia del Novecento (settembre/ ottobre)

-

Lo strutturalismo di Levi Strauss: studi sulla linguistica, unità elementare della

parentela, inconscio strutturale, analisi e studio del mito

-

Crisi dell’antropologia classica, nuovo approccio e nuovi metodi di ricerca a partire

dagli anni ’70, nascita della scuola interpretativa

-

Scuola interpretativa di Geertz: definizione di cultura, interpretazione dei fenomeni

culturali, importanza della scrittura etnografica, paradosso dell’osservazione

partecipante e nascita del metodo dell’osservazione della partecipazione.

-

Antropologia dialogica (tratti generali)

-

Marc Augè: società surmoderna, accelerazione della storia e restringimento del

pianeta, luoghi e non luoghi

Globalizzazione (novembre)

-

Che cos’è la globalizzazione

-

Le forme della globalizzazione

-

L’antiglobalismo e movimento no-global

-

Globalizzazione: nuove regole, nuovi attori, nuovi mercati

-

Globalismo, scetticismo e trasformazionalismo

-

Questioni globali (esempi), i principali punti sulla globalizzazione secondo Amartya

Sen

-

Globalizzazione

La disuguaglianza nella società globalizzata (dicembre)

18

-

Sviluppo umano e disuguaglianza

-

Indice di sviluppo umano (ISU)

-

Altri indicatori specifici: indicatore di sviluppo di genere (ISG), indicatore di povertà

umana (IPU)

-

Da dove viene la povertà (Jeffrey Sachs e Vandana Shiva a confronto)

-

Amartya Sen (Sviluppo e libertà, funzionamenti e capacitazioni)

-

Il problema del debito

-

Disuguaglianza e stratificazione sociale

-

Nuove povertà ( bassa intensità del lavoro, deprivazione materiale,..)

-

Come cambia la famiglia, le nuove strutture strutture famigliari

Lettura di alcuni passaggi contenuti nell’opera di Amartya Sen “La libertà individuale

come impegno sociale” Laterza

Le trasformazioni economiche nel passaggio dalla società moderna a quella

contemporanea (gennaio)

-

Il fordismo

-

La crisi del fordismo e l’avvento del postfordismo

-

Un nuovo modo di produrre, il nuovo consumo e il nuovo mercato del lavoro

-

Esternalizzazione e delocalizzazione

-

Flessibilità nel lavoro

-

Precarietà del lavoro

-

Lavoro atipico

I contenuti di quest’ultimo modulo sono stati tratti anche dall’opera “Capire la

società contemporanea” di D.Ungaro, Carocci Editore

Welfare State e Terzo Settore (gennaio/febbraio)

19

-

Definizione

-

Origine ed evoluzione dello Stato sociale: i primi interventi in materia di Welfare

State in Germania, Rapporto Beveridge, l’età d’oro del Welfare

-

La crisi del Welfare State (finanziaria, organizzativa e di legittimità)

-

Dal Welfare fordista al Welfare attivo\promozionale, Amartya Sen e le capabilities

-

Le politiche sociali (principali aree d’intervento)

-

Le politiche sociali in Italia

-

Modelli di Welfare: la tipologia di Titmuss (modello residuale, rimunerativo,

ridistributivo), la tipologia di Esping-Andersen ( regime liberale, socialdemocratico e

conservatore)

-

Fattori di crisi del Welfare State (i cambiamenti economici, demografici, di

legittimità)

-

L’alternativa al Welfare (la nascita del privato sociale, che cos’è il Terzo Settore,

attori e limiti)

-

Nuove prospettive per il Welfare ( Welfare mix, strategia europa 2020)

Lettura di alcuni passaggi contenuti nell’opera di Amartya Sen “La libertà individuale

come impegno sociale” Laterza

Storia della Sociologia del Novecento (aprile)

-

La migrazione della Sociologia in America all’inizio del Novecento

-

La Scuola di Chicago: William Thomas, F. Znaniecki e lo studio sul contadino

polacco, la definizione di situazione e il teorema di Thomas

-

Talcott Parsons e lo struttural-funzionalismo (il sistema, la funzione, i tre postulati).

L’analisi funzionale di R.Merton.

-

Le teorie del conflitto: C.W.Mills e lo studio sullo sviluppo del ceto medio, la Scuola

di Francoforte e gli studi sulla società di massa, Dahrendorf e il conflitto di classe

-

L’approccio fenomenologico ( A.Schutz)

-

E. Goffman: l’approccio drammaturgico e lo studio sulle istituzioni totali

-

Il ritorno della Sociologia in Europa

-

Le caratteristiche della società postindustriale e postmoderna attraverso il

contributo di alcuni sociologi contemporanei (A.Touraine, Z.Bauman, A.Giddens e

U.Beck)

Flussi migratori (una parte a dicembre ed una a maggio)

20

Migrazione legale o clandestina, volontaria o forzata, temporanea o di lunga durata

-

Fattori di spinta e di attrazione

-

La società multiculturale: i fenomeni migratori, la differenza come valore, i

movimenti per i diritti civili degli anni ‘60/’70, dal sogno del meltingpot alla fine degli

ideali di assimilazione, la nascita del multiculturalismo e la politica delle differenze.

Diritti individuali e collettivi.

-

Omologazione e occidentalizzazione

La tesi dello scontro culturale, globalizzazione, ibridazione e multiculturalismo

Testi in adozione:

- Vincenzo Matera Angela Biscardi “Il manuale di Scienze umane. Antropologia. Secondo

biennio e quinto anno” Marietti Scuola

-Volontè,Magatti, Mora, Lunghi “Sociologia. Liceo delle Scienze Umane. Opzione

economico-sociale” Einaudi Scuola

-Simonetta Corradini, Stefano Sissa “Capire la realtà sociale” Zanichelli

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA

Lo Stato e la Costituzione.

Gli organi costituzionali dello Stato.

La Pubblica Amministrazione.

La funzione giurisdizionale.

La comunità Internazionale.

L’unione europea e le sue istituzioni.

Le fonti del diritto dell’Unione europea.

La politica economica.

Le politiche di Welfare e il contributo del terzo settore.

Il commercio internazionale e la globalizzazione dei mercati.

L’impresa e l’ambiente.

LINGUA E CULTURA INGLESE

. THE ROMANTIC AGE

21

. William Wordsworth, The Preface to the second edition of the “Lyrical Ballads”, “ I

wandered lonely as a Cloud”, “She Dwelt among the Untrodden Ways”, “A slumber did

my Spirit Seal” from The Lucy Poems,

. Samuel Taylor Coleridge, “The Genesis of Lyrical Ballads” (from “BiographiaLiteraria”),

“The Rime of the Ancient Mariner”

. John Keats, two letters to Fanny Brawne, “Bright Star”, “Ode on a Grecian Urn”,

. THE VICTORIAN AGE

. Historical background

. Lord Alfred Tennyson , “The Lady of Shalott”, “Ulysses”

. The Victorian novel

. Charles Dickens, “Oliver Twist”, “Hard Times”, “Great Expectations”

. The Aesthetic Movement

.Oscar Wilde, “The Picture of Dorian Gray”,

. Drama at the end of the Victorian Age

. George Bernard Shaw, “Pygmalion”

. MODERNIST FICTION

. James Joyce, “Araby”, “Eveline”, “The Dead” (from Dubliners),

.DYSTOPIAN NOVEL

.George Orwell, “Animal Farm”

. MODERNIST POETRY

.Wystan Hugh Auden, “Epitaph on a tyrant”, “Musée des Beaux Arts”

. POST-WAR DRAMA

. Samuel Beckett, “Waiting for Godot”

. John Osborne, “Look back in Anger”

. CONTEMPORARY NOVEL

. Ian McEwan, “Saturday”

.CONTEMPORARY POETRY

. Carol Ann Duffy, “Anne Hathaway”.

LINGUA E CULTURA SPAGNOLA

Testo in adozione:Contextosliterarios (Del Romanticismo a nuestrosdías), AA.VV., ed.

Zanichelli

22

EL SIGLO XIX

ROMANTICISMO.

Contextohistórico y marco social. La guerra de Independencia, las guerra carlistas, la

Revolución Gloriosa. De la sociedadestamental a la sociedad de clases.

Marco artístico y literario. Característicasgenerales: rasgos y temas.

La poesíaromántica.

JOSÉ DE ESPRONCEDA

La canción del pirata.

GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER

Biografía. Documental “Bécquerdesconocido”. History Channel.

Rima XXIII (Por una mirada un mundo..)

Rima I (Yo sé un himno gigante y extraño..)

Rima XI (Yosoyardiente, yosoy morena..)

Rima XLII (Cuando me lo contaronsentíelfrío..)

Leyenda: El monte de lasánimas

El Teatro romántico

JOSE ZORRILLA Y MORAL

Don Juan Tenorio: primera parte, actoprimero, escena XII; primera parte, acto IV, escena

III. Primera parte, acto IV, escena III, Escena IX, escena X. Segunda parte, actotercero,

escena II. Escenaúltima. Don Juan Tenorio de Zorrilla.

Escenas y secuenciaspelícula Don Juan Tenorio, decorados de S. Dalí.

REALISMO Y NATURALISMO

Marco literario del Realismo y del Naturalismo (prosa).

BENITO PÉREZ GALDÓS

Fortunata y Jacinta. Fragmentossacados del cap.III (pag.275), del cap.VI (pag.276), del

capítulo IX (pag.277). Pasajesfotocopias. Parte I, cap. IV; parte I, cap.V.

23

Película "Fortunata y Jacinta" sacada de la novela de Galdós.

LEOPOLDO ALAS CLARÍN.

La Regenta.Fragmentoscap.XIII(pag.280,281) y cap.XXX (pag.283), fotocopias.

LA GENERACIÓN DEL ’98.

MIGUEL DE UNAMUNO

Niebla: cap.VIII y XXXI (fotocopias)

ANTONIO MACHADO

Es una tarde cenicenta y mustia… (pag.326)

LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA.

MANUEL RIVAS. La lengua de lasmariposas (obra completa)

Visión película "La lengua de lasmariposas" de José Luis Cuerda con Fernando

FernánGómez.

DICTADURA ARGENTINA

Visionado película "La noche de loslápices" (desaparecidos argentinos).

Madres de Plaza de Mayo. El Terrorismo de Estado en la dictadura militar argentina de

1976-1983. La apropriación de niños y bebés. Las abuelas de Plaza de Mayo. La justicia

en democracia, lasLeyes del perdón: Punto final y Obedienciadebida.

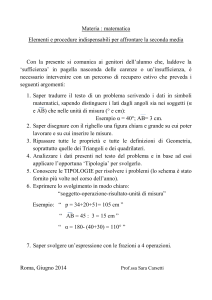

MATEMATICA

ANALISI

Funzioni e loro proprietà:

Definizione di funzione. Classificazione

Dominio. Gli zeri di una funzione ed il suo segno

Funzioni iniettive, suriettive, biettive, pari, dispari, funzioni crescenti e decrescenti;

periodiche. Funzioni composte.

Lettura di grafici.

Il limite e le continuità:

Gli intervalli e gli intorni:

Definizioni di limite e loro significato

Teorema di unicità del limite. Teorema della permanenza del segno. Teorema del

confronto.

24

Enunciati dei teoremi sulle operazioni dei limiti.

Forme indeterminate

Condizioni per la determinazione degli asintoti verticali, orizzontali ed obliqui

Definizione di continuità e classificazione dei punti di discontinuità con esempi grafici .

Derivate e studio di funzioni:

Definizione di rapporto incrementale e suo significato geometrico.

Definizione di derivata prima e suo significato geometrico.

Punti stazionari, punti angolosi, cuspidi (definizioni, esempi grafici, significato geometrico).

Derivate delle funzioni elementari.

Derivata di: una costante per una funzione; di una somma di funzioni; di un prodotto; di un

rapporto; di funzioni composte.

Massimi e minimi relativi ed assoluti.

Ricerca dei massimi e minimi relativi con lo studio del segno della derivata prima.

Relazione fra derivabilità e continuità.

Flessi. Ricerca dei flessi a tangente orizzontale e a tangente obliqua con lo studio del

segno della derivata seconda.

Studio completo di funzioni intere, razionali fratte.

PROBABILITA’

Le diverse concezioni di probabilità: classica, statistica, assiomatica.

Si prevede di concludere con :la somma logica e la probabilità condizionata

Sono stati utilizzati i testi in adozione:

Bergamini-Trifone-Barozzi Matematica.azzurro vol. 4 Zanichelli.

Bergamini-Trifone-Barozzi Matematica.azzurro vol. 5 Zanichelli.

FISICA

La carica e il campo elettrico

Corpi elettrizzati e loro interazioni. Conduttori ed isolanti. Elettrizzazione per strofinio, per

contatto, per induzione. Polarizzazione dei dielettrici. La conservazione della carica. Legge

di Coulomb nel vuoto e nella materia.

Concetto di campo e vettore campo elettrico. Linee di forza.

Il campo elettrico di una carica puntiforme.

Il potenziale e la capacità

Energia potenziale elettrica: lavoro del campo elettrico.

Il campo di un conduttore in equilibrio elettrostatico

Le superfici equipotenziali e il potenziale elettrico nei conduttori in equilibrio elettrostatico,

il potere dispersivo delle punte.

La capacità di un conduttore. Condensatori.

La corrente elettrica continua

La corrente elettrica e la forza elettromotrice.

La resistenza elettrica e le leggi di Ohm.

25

Forza elettromotrice e differenza di potenziale, resistenze in serie ed in parallelo.

Energia e potenza elettrica.

Il magnetismo

Campi magnetici generati da magneti e da correnti: campi magnetici dei magneti, il campo

magnetico terrestre, campi magnetici delle correnti.

Interazioni magnete-corrente e corrente-corrente.

Il campo di induzione magnetica.

Induzione magnetica di alcuni circuiti percorsi da corrente.

Forze magnetiche sulle correnti e sulle cariche elettriche

Azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente. Il motore elettrico

Le proprietà magnetiche della materia.

L’induzione elettromagnetica

Le esperienze di Faraday e le correnti indotte

La legge di Faraday-Neumann e la legge di Lenz.

Sono state effettuate alcune semplici esperienze: visualizzazione, tramite limatura di ferro,

delle linee di campo di alcuni magneti permanenti; interazioni corrente-corrente e

magnete-corrente.

E' stato utilizzato il testo in adozione:

Caforio-Ferilli Fisica! Le leggi della natura vol. 3 Le Monnier

STORIA DELL’ARTE

.

Fra Settecento e Ottocento

NEOCLASSICISMO

-La riscoperta dell'antico e le teorie di Winkelmann, il Grand Tour e l’amore per l’arte

classica. L'Encyclopédie di Diderot e D'Alambert.

J. L. David, A. Canova

Ottocento

PREROMANTICISMO E ROMANTICISMO

L'artista genio, tormentato e istintivo. L'espressione individuale, l'esaltazione

dell'irrazionalità, della fantasia e del sentimento come argomenti artistici principali. La

natura creatrice ed espressione divina. Fuga nello spazio e nel tempo. La riscoperta del

Medioevo. Il fascino per le altre culture. I colori chimici. La Rivoluzione Industriale e i suoi

effetti sulla società.

- Le inquietudini preromantiche di F. Goya

- La pittura romantica in Germania: la filosofia della natura: C. D. Friedrich.

- Sublime visionario e vedutismo romantico nella pittura inglese: J. Constable, W. Turner

26

- La pittura in Francia tra realtà storica e ricerche formali: T.Gericault, E. Delacroix

- Cenni sull’architettura romantica (caratteri generali )

IL REALISMO

Le grandi città e i nuovi ritmi di vita. La dignità del vero e la denuncia sociale nell'arte

dell'Ottocento

O. Daumier, G. .Courbet

IMPRESSIONISMO

L’Impressionismo fra tradizione e innovazione. Il rifiuto dei modi della pittura ufficiale. L'

arte dei Salon e il Salon des Refusés.. Alcune invenzioni e scoperte ( telegrafo, telefono,

treno) e loro effetti sulla società e gli artisti. La ricerca sulla luce. Il nuovo mercato dei

colori chimici in tubetto e la teoria dei colori (principali-secondari e complementari) e

percezione delle forme. I temi disimpegnati e il rapporto con la modernità. Il rapporto con

la fotografia e la prima mostra nel 1974 presso il fotografo Nadar. Il lavoro ‘en plein air’. La

passione per le stampe giapponesi. La figura del mercante d'arte e i nuovi acquirenti e

fruitori.

E. Manet, C.Monet, A. Renoir, E. Degas

La nuova architettura del ferro e del vetro in Europa:Le esposizioni universali (caratteri

generali)

POST-IMPRESSIONISMO

Le linee di sviluppo dell’arte derivate dall’Impressionismo: scientifica ed espressionisticosimbolica. La costruzione dell’immagine indipendentemente dalle apparenze naturali.

Viaggi reali e viaggi della mente. Confronto con la pittura giapponese nelle tecniche

pittoriche.

- Puntinismo o Neoimpressionismo, il rapporto arte e scienza: G. Seurat

- La costruzione di un’”armonia parallela”, la progressiva astrazione dal dato naturale e la

scomposizione delle forme. L'anticipatore del cubismo : P. Cezanne.

- L'angoscia di vivere, la pittura vorticosa e materica. Le radici dell'espressionismo: V. Van

Gogh

- La ricerca di luoghi incontaminati, il richiamo alle vetrate istoriate gotiche e ai simboli

religiosi medievali nelle immagini, nei colori e nelle forme: P. Gauguin

Fra Ottocento e Novecento

27

SECESSIONI E MODERNITA'

- La secessione viennese: G. Klimt

- Le tenebre della solitudine e la visione tragica della vita. Le radici dell'espressionismo

tedesco:E. Munch

- Architettura e arti applicate, l'Art Nouveau e relative declinazioni europee. Confronto con

l'architettura del ferro e del vetro.

Novecento

LE AVANGUARDIE STORICHE

- Espressionismo.

Fauves, la violenza del colore: H. Matisse

Die Brücke, un ponte verso la modernità: E. L. Kirchner

- Cubismo: la rottura della forma, semplicità e stilizzazione, destrutturazione dello spazio

e degli oggetti. La “quarta dimensione”. La relatività . Il colore come fatto puramente

mentale. La cultura primitiva. L'impegno civile: P. Picasso

- Futurismo, la ricostruzione dell'universo : U. Boccioni:

LIBRO DI TESTO

-Il Cricco Di Teodoro “Itinerario nell’arte,, Versione verde, terza edizione, vol. 3, Ed.

Zanichelli

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

U.D. 1 - GINNASTICA A CORPO LIBERO E CON PICCOLI ATTREZZI

U.D. 2 - ATLETICA LEGGERA: CORSA DI RESISTENZA (Endurance)

U.D. 3 - TEORIA DELL’ALLENAMENTO

U.D. 4 - TENNISTAVOLO

U.D. 5 - CRICKET

U.D. 6 - CONOSCENZA DELL'IO ED IL LINGUAGGIO NON VERBALE

U.D. 7 - FORZA - SISTEMA MUSCOLARE - LAVORO CON PICCOLI SOVRACCARICHI

U.D. 8 - BASEBALL

U.D. 9 - HIT-BALL

28

RELIGIONE

ARGOMENTO

DURATA

IN ORE

TIPO

DI

VERIFICA

ELEMENTI DI ESCATOLOGIA: LA VITA OLTRE LA MORTE NELLA VISIONE

CRISTIANA E NELLE ALTRE RELIGIONI. ETIMOLOGIA DEI TERMINI:

PARADISO, INFERNO E PURGATORIO.

2

ORALE

ANALISI DI ALCUNI BRANI TRATTI DALL’ANTOLOGIA DI SPOON RIVER DI

E. LEE MASTER E ASCOLTO DEI BRANI DI DE ANDRÈ.

2

ORALE

LE ALTRE RELIGIONI: INDUISMO, BUDDISMO, CONFUCIANESIMO, E

CONVERSAZIONE SU TAOISMO, SHINTOISMO E ISLAMISMO.

8

ORALE

VISIONE DEL FILM “IL PIANISTA. ”, RICERCA STORICA DEL PERIODO E

DEI PERSONAGGI E COMMENTO.

4

ORALE

IL LAVORO E LE SUE DIMENSIONI, CRISTIANESIMO E LAVORO, SINTESI

DELLA “LABOREM EXERCENS”, COORDINATE DI ETICA SOCIALE PER

UNA CONVIVENZA UMANA SECONDO IL PROGETTO DI DIO.

1

ORALE

TEMPI FORTI DELL'ANNO LITURGICO: AVVENTO, NATALE, QUARESIMA,

PASQUA.

1

ORALE

ARGOMENTI A SCELTA DEGLI ALUNNI: ATTENTATI TERRORISTICI,

TOLLERANZA E LIBERTÀ DI PAROLA.

5

ORALE

ATTIVITÀ SUI GENERI.

Ad integrazione del lavoro sono stati usati:

BIBBIA, DOCUMENTI DEL MAGISTERO, ARTICOLI, SCHEDE INTEGRATIVE, AUDIOVISIVI.

LINNE GUIDA DEL PROGRAMMA di RELIGIONE

9.2 ATTIVITÀ INTERCURRICOLARI (gite, conferenze..)

Oltre alle attività curricolari sopra indicate, la classe ha partecipato ad altre esperienze:

STAGES

FINALITÀ

- Porre l'allievo in grado di prendere coscienza di sé e favorire lo sviluppo abilità di auto

– orientamento e auto – apprendimento.

29

-

-

Sviluppare la motivazione ad uno studio qualitativamente elevato e basato su esigenze

concretamente riscontrate.

Attuare delle esperienze inerenti l'applicazione delle teorie psico – sociali e

antropologico - culturali acquisite.

Mostrare la dipendenza dell'oggettività delle conoscenze dal livello teorico di

riferimento e dall'interazione fra apparato conoscitivo del soggetto e situazioni

empiriche.

Favorire la comprensione del processo di funzionamento di alcune delle realtà

formative, culturali e lavorative presenti nel territorio.

Favorire un interesse specifico per le scienze umane e per il diritto e l’economia

Favorire la conoscenza della realtà economica territoriale

OBIETTIVI ESPRESSI IN TERMINI DI

CONOSCENZE

Conoscenza di concetti e teorie riferiti alla psicologia sociale, evolutiva, cognitiva e del

lavoro, alla sociologia della comunicazione e del lavoro, all’antropologia con particolare

riguardo allo studio delle realtà locali sia nel loro evolversi storico che sia nella loro

attualità.

Conoscenza di alcune problematiche del mercato del lavoro e del mercato globale.

Conoscenza del funzionamento, dell'organizzazione, delle metodologie utilizzate, degli

aspetti strutturali, della valenza formativa e assistenziale di alcune agenzie di

formazione, di socializzazione, e culturali presenti nel territorio (Scuola Primaria,

Scuola dell’infanzia, Asilo Nido, Centro di accoglienza per disabili, Centro Anziani,

Consultorio, ludoteca, spazio giovani, biblioteche, ecc.).

Conoscenza del funzionamento, dell'organizzazione, delle metodologie utilizzate e

degli aspetti strutturali di alcune agenzie dei servizi e lavorativi presenti nel territorio

(studi notarili, di avvocati, agenzie di pubblicità, centri di riabilitazione ed educazione

motoria, aziende di produzione, ecc.)

Conoscenza diretta della componente educativo - pedagogica insita nella professione

docente.

Conoscenza diretta delle professioni operanti sul territorio, nel settore produttivo e dei

servizi attraverso l'analisi dei profili.

Conoscenza della tipicità economico – produttiva del territorio

Conoscenza delle regole riferite alla sicurezza sul lavoro

COMPETENZE

Acquisizione di una maggiore consapevolezza sulle reali problematiche e dinamiche

insite nel rapporto educativo e socio – assistenziale.

Acquisizione di una maggiore consapevolezza sulle reali problematiche e dinamiche

insite nei rapporti economico – lavorativi.

Saper effettuare una ricerca sul campo col metodo dell’osservazione partecipante.

Saper stendere una relazione – dossier sull’esperienza attuata.

Riconoscere le aree di intervento i profili professionali, il target, ecc. delle realtà

studiate.

Saper intervenire operativamente in situazioni concrete di lavoro.

Sapersi orientare nella complessità delle offerte di mercato.

Sapersi relazionare nella realtà lavorativa.

Saper riconoscere le regole aziendali.

Saper riconosere le regole sulla sicurezza.

30

CAPACITÀ

Favorire l'integrazione delle conoscenze curricolari attraverso la loro applicazione nella

realtà socio-economica del territorio.

Sviluppare autonomia nell'organizzazione del proprio lavoro.

Sviluppare il senso del rispetto delle regole sulla sicurezza e aziendali.

Saper rilevare problematiche e ipotizzare interventi.

Saper progettare un intervento educativo e\o socio-assistenziale definendone tutti gli

aspetti caratterizzanti ed inserirlo in un contesto annuale di programmazione.

PRECISAZIONI SULL'ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO TRIENNALE

Per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi previsti, il percorso prevede una

scansione triennale:

per le classi terze è prevista la preparazione dei tirocini operativi che verranno

realizzati in quarta;

per le classi quarte è prevista l’attivazione di tirocini operativi oltre all’approfondimento

di tematiche curricolari;

per le classi quinte verrà attivato un lavoro di riflessione interdisciplinare

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO PER LE CLASSI TERZE

Il percorso rivolto alle classi terze si configura come un momento di preparazione culturale

e di organizzazione dei contatti e delle modalità d’ingresso nelle strutture d’accoglienza.

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO PER LE CLASSI QUARTE

In questa classe è prevista l’attivazione di stages a valenza orientativa.

Contenuti professionalizzanti

1. L’individuo, i suoi bisogni e l’orientamento scolastico

2. I servizi educativi, per la famiglia, le figure professionali nei servizi, la rete dei servizi

sociali e socio - educativi nel territorio di appartenenza

3. Le istituzioni culturali

4. Le aziende e la loro organizzazione

5. Le aziende commerciali

6. Le aziende di servizio

Il tirocinio operativo (72 ore)

Verrà effettuato in considerazione delle preferenze espresse dagli allievi, presso i servizi

educativi, socio – assistenziali, culturali e lavorativi in genere.

La rielaborazione

Verrà effettuata a scuola, in aula e in laboratorio d’informatica e servirà per:

socializzare le esperienze attraverso rilettura di gruppo e un reciproco confronto delle

esperienze attuate;

attivare una riflessione di confronto tra aspettative e realtà incontrata;

elaborare un report sintetico sull’esperienza vissuta;

attivare riflessioni per un progetto personale di crescita e di scelta orientativa futura.

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO PER LE CLASSI QUINTE

Verranno completati i lavori di mappatura e di messa a punto del prodotto.

Verrà completato il lavoro di elaborazione teorica.

31

VERIFICHE (una o più a scelta)

Alla fine delle esperienze, a testimonianza di quanto appreso, gli allievi hanno prodotto

una relazione individuale o di gruppo con l'ausilio di modelli e schemi interpretativi.

Sono state realizzate delle ricerche di approfondimento

MONITORAGGIO

La presenza e la partecipazione allo stage è stata documentata da un tutor aziendale il

quale ha valutato anche la qualità delle prestazioni offerte dagli allievi attraverso la

compilazione di una griglia di valutazione.

PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE:

15/10/2015, Incontri di “Sensibilizzazione alla donazione del sangue e del midollo

osseo” con le associazioni AVI e ADMO. Alcuni allievi hanno aderito al progetto

AVIS

19/03/2016, Corso di Primo Soccorso a cura di CRI

30/03/2016 Progetto “VOLO”: presentazione del servizio civile europeo

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO NELLA CLASSE 5

Novembre 2015 Partecipazione su base volontaria a “Job Orienta” 25 a mostra

convegno nazionale orientamento scuola formazione, presso fiera di Verona

19/12/2015 Progetto Bussola orientamento universitario a cura del gruppo Metexis

16/01/16 Progetto di Educazione finanziaria

21-22/01/2016 Incontro con esperto (CNA) sulla ricerca attiva del lavoro (lettera di

presentazione, curriculum vitae e colloquio di lavoro, lavoro e social network) e

sulle caratteristiche dell’economia del territorio.

18/02/2016 Open day UNIMORE, visita alle facoltà dell’Università di Modena e

Reggio Emilia

Marzo-Aprile 2016 Compilazione questionario di Alma Diploma per l’orientamento in

uscita ai fini della definizione di un profilo personalizzato

01/03/2016 Partecipazione su base volontaria all’attività di orientamento presso

Università degli Studi di Bologna

Visite individuali alle facoltà secondo l’interesse personale

FILM, CONFERENZE, SPETTACOLI

19/09/2015 partecipazione al “Festival della filosofia” e visita al Museo del

Deportato

16/02/2016 conferenza sul nucleare di E: Nurrito studente di Fisica

17/02/2016 incontro con il sindaco di Carpi sul tema: “Il bilancio del comune di

Carpi”

09/03/2016 Spettacolo teatrale a conclusione dell’attività di Educazione finanziaria

”Tu di che PIL sei? Anche gli economisti piangono”

12 /04/2016 dalle 9,00 alle 12,30 Visione di “THE RACE. IL COLORE DELLA

VITTORIA” film di Stephen Hopkins

32

13/04/2016 laboratorio pomeridiano di scrittura con prof. Celato

VISITE D’ISTRUZIONE

18/01/2016 visita all’ex manicomio di Reggio Emilia

16-21/3/2016 Due alunne hanno partecipato alla visita d’istruzione ad Auschwizt

nell’ambito del progetto “Un treno per Auschwitz”

19-23/4/2016 Visita d’istruzione alla città di Praga

9.3 METODI

PERCORSI PLURIDISCIPLINARI, STRATEGIE DI COLLEGAMENTO

Il Consiglio di Classe ha utilizzato nella pratica didattica i seguenti metodi:

Lezione frontale, informativa, per presentare gli argomenti

Dialogo interattivo sui temi proposti, per sollecitare la riflessione critica

Analisi e discussione guidata di testi e fonti, per promuovere attitudini interpretative

Ricerche e relazioni individuali o a gruppo

Simulazione di casi

INSEGNAMENTO DI UNA DISCIPLINA NON LINGUISTICA IN LINGUA STRANIERA

(STORIA)

-

Prerequisiti (disciplinari e linguistici)

1) Competenze di analisi del testo.

2) Conoscenza del lessico storico.

3) Capacità di attivare collegamenti interdisciplinari.

-

Obiettivi didattici disciplinari

1) Conoscere gli eventi storici.

2) Comprendere le relazioni intrinseche tra cause, conseguenze sul piano

sociale, economico e politico.

3) Cogliere l'evoluzione dei modelli istituzionali ed ideologici in rapporto alla

politica internazionale.

4) Collocare sul piano cronologico gli eventi e i fatti evidenziando un filo

conduttore nell'ambito geo-politico.

33

-

Obiettivi linguistici

1) Conoscere ed usare il linguaggio specifico storico in lingua inglese.

2) Sapere esporre in modo chiaro e coerente quanto appreso e quanto elaborato

autonomamente.

3) Comprendere il testo di un documento scritto in lingua inglese.

4) Rielaborare i contenuti appresi.

-

Contenuti

U.D.1: THE COLD WAR (4 h)

U.D.2: THE ARAB-ISRAELI CONFLICT AND THE ISRAELI-PALESTINIAN

PEACE PROCESS (2 h)

U.D.3: THE RACIAL DISCRIMINATION AND THE STRUGGLE FOR CIVIL

RIGHTS (3 h)

a- THE UNITED STATE AND THE SIXTIES

b- THE APARTHEID IN SOUTH AFRICA

Tempi : 14 ore

-

Metodologia

In classe sono stati letti e commentati i seguenti discorsi:

Winston Churchill: The Iron Curtain

John Fitzgerald Kennedy: Ich bin ein Berliner

Yitzhak Rabin: Nobel lecture

Martin Luther King: I have a dream

Nelson Mandela

Il gruppo classe è stato suddiviso in quattro gruppi composti da cinque studenti

ciascuno. Ogni gruppo si è occupato di sviluppare una delle quattro unità didattiche

sopraelencate. Ad ogni studente è stata assegnata una delle seguenti attività:

34

Create a timeline with dates, illustrations and photos.

Create a glossary of keywords and an acronyms list.

Write a 2000 words essay about the topic.

Describe an image (photo, work of art, poster, etc.).

Illustrate a particular case.

Al termine del lavoro di ricerca, condotto principalmente mediante l’ausilio di

supporti multimediali, gli studenti hanno presentato i loro elaborati alla classe.

-

Modalità di verifica: orale.

9.4 MEZZI

Manuali scolastici

Strumenti audiovisivi e multimediali, internet per le ricerche

Attrezzature dei laboratori (linguistico, informatico, di fisica ed audiovisivo) e delle

palestra

9.5 SPAZI

35

Aule teoriche e Aula video

Palestra

Laboratorio linguistico

Laboratorio di fisica

9.6 TIPOLOGIE DI VERIFICA

Prima prova

L’insegnante di Italiano ha proposto tutte le tipologie di prova previste dal

nuovo esame di stato

Simulazione di Prima Prova 27/04/2015

Seconda

Prova

L’insegnante di Diritto ed Economia Politica ha proposto

Simulazione di Seconda Prova 09/05/2015

Terza prova

Tra le tipologie previste dal MPL, il Consiglio di classe ha optato per la

trattazione sintetica di argomenti (tipologia B)

Sono state effettuate due simulazioni di terza prova:

24/02/2016 Materie coinvolte: filosofia – scienze umane –fisica –

spagnolo.

03/05/2016 Materie coinvolte: storia – inglese – matematica - storia

dell’arte.

Si allega copia dei testi predisposti e dei criteri di valutazione seguiti

Colloqui orali

Il CDC ha utilizzato le seguenti tipologie:

36

-

verifiche orali formative e sommative, volte a verificare

essenzialmente la conoscenza dei contenuti e le competenze di

analisi, di sintesi, logico-espressive e applicative

-

colloqui monodisciplinari e interdisciplinari volti a verificare le

capacità di collegamento e di rielaborazione critica all’interno della

medesima area.

9.7 CRITERI DI VALUTAZIONE

Criteri di valutazione del colloquio

Conoscenza

Comprensione

applicazione

Non ha nessuna

Non comprende i concetti Non riesce ad applicare le

1-2 conoscenza degli

procedure essenziali

argomenti trattati

Ha una conoscenza molto Fatica a comprendere i

Applica in modo errato

lacunosa, frammentaria e concetti

anche le procedure

3-4

superficiale degli argomenti

essenziali

trattati

Ha una conoscenza

Comprende i concetti quasi Applica le procedure in

5 frammentaria e superficiale sempre in modo incerto e modo incerto e impreciso

degli argomenti trattati

frammentario

Ha una conoscenza priva di Comprende in modo

Applica correttamente le

6 rilevanti lacune ma non

accettabile i concetti

procedure essenziali

approfondita

essenziali

Ha una conoscenza

Comprende

Applica le procedure

7 corretta degli argomenti

adeguatamente i concetti correttamente

trattati

Ha una conoscenza

Comprende molti concetti e Applica le procedure

articolata e approfondita

mostra qualche attitudine correttamente e in casi

8

degli argomenti trattati

alla rielaborazione

semplici le applica anche a

contesti non noti

Ha una conoscenza

Comprende anche i

Applica le procedure con

9 completa, sicura e ampia concetti complessi e li

sicurezza anche in contesti

degli argomenti trattati

rielabora con sicurezza

non noti

Ha una conoscenza

Comprende anche i

Applica le procedure con

10 completa, sicura e ampia concetti complessi e li

sicurezza anche in contesti

degli argomenti trattati

rielabora con sicurezza

non noti

37

analisi

sintesi

espressione

Non sa analizzare i testi, i

casi o i problemi proposti

Non sa sintetizzare le

conoscenze acquisite

Si esprime in modo del tutto

scorretto e inadeguato

Analizza in modo errato

anche i testi, casi o

problemi semplici

Sintetizza in modo errato

anche contenuti semplici

Si esprime in modo

frequentemente scorretto,

inadeguato, incoerente

Effettua analisi parziali e

Effettua sintesi parziali e

Si esprime in modo non sempre

non corrette dei testi, dei imprecise delle conoscenze corretto ed adeguato

casi o dei problemi proposti acquisite

Analizza con sufficiente

Sintetizza con sufficiente Si esprime in modo comprensibile

precisione i testi, i casi o i precisione le conoscenze e sufficientemente corretto

problemi proposti

acquisite

Analizza correttamente i

Sintetizza correttamente le Si esprime correttamente

testi, i casi o i problemi

conoscenze acquisite

proposti

Analizza con una certa

Sintetizza con una certa

Si esprime correttamente e con

precisione e autonomia i

precisione e autonomia le una certa competenza linguistica e

testi, i casi o i problemi

conoscenze acquisite

lessicale

proposti

Analizza i testi, i casi o

Sintetizza le conoscenze Si esprime con apprezzabile

problemi con rigore e

acquisite con precisione e competenza e spigliatezza

precisione

rigore

Analizza i testi, casi o

Sintetizza contenuti anche Si esprime con sicura padronanza,

problemi anche complessi complessi con autonomia e spigliatezza e proprietà

con autonomia e originalità precisione

LICEO “M. FANTI” CARPI (MODENA)

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA

Voto

10

9

8

7

6

5

Indicatori

-

Frequenza assidua e puntualità costante

Attenzione ed interesse continui, partecipazione attiva

Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico

Pieno rispetto degli altri

Ruolo propositivo nel gruppo classe

Adempimento regolare e responsabile delle consegne scolastiche

-

Frequenza regolare e puntualità costante

Attenzione ed interesse continui

Puntuale rispetto del regolamento scolastico

Pieno rispetto degli altri

Ruolo positivo nel gruppo classe

Adempimento regolare delle consegne scolastiche.

-

Frequenza regolare, saltuari ritardi

Attenzione ed interesse buoni

Sostanziale rispetto del regolamento scolastico, ma qualche richiamo verbale da parte di uno o più insegnanti

Rispetto degli altri

Ruolo positivo nel gruppo classe

Adempimento abbastanza regolare delle consegne scolastiche.

-

Frequenza alterna e saltuari ritardi*

Attenzione ed interesse talvolta selettivi

Parziale rispetto del regolamento scolastico, con richiami scritti sul registro di classe

Non sempre rispettoso degli altri

Partecipa alla vita della classe con discontinuità

Adempimento non sempre puntuale delle consegne scolastiche.

-

Assenze e ritardi frequenti **

Attenzione ed interesse saltuari

Scarso rispetto del regolamento scolastico, con richiami scritti sul registro di classe

Disturbo del lavoro scolastico

Limitata partecipazione alla vita di classe

Adempimento saltuario delle consegne scolastiche.

-

Frequenza scarsa, assenze ingiustificate, ripetuti ritardi

Attenzione ed interesse pressoché assenti

Mancato rispetto del regolamento e/o degli altri con gravi infrazioni che hanno comportato la sospensione

dalle lezioni per più di 15 giorni

Ruolo negativo nel gruppo classe

Inadempienza delle consegne scolastiche.

-

* la somma delle assenze, entrate in ritardo e uscite anticipate deve essere un numero tra 10 e 15 nel trimestre; 15 e 20 nel pentamestre.

** la somma delle assenze, entrate in ritardo e uscite anticipate deve essere un numero maggiore di 15 nel trimestre; 20 nel pentamestre.

Sono esclusi dal conteggio delle assenze prolungati periodi di assenza per motivi documentati. I voti vengono assegnati dal C di C in presenza della

maggior parte delle condizioni previste per ciascun livello.

38

10. I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTI

DISCIPLINA

CARDO RAFFAELA

RELIGIONE

CELATO GENNARO

LINGUA E LETTERATURA

ITALIANA

MAGNANI LORELLA

LINGUA E CULTURA

STRANIERA (INGLESE)

NIZZOLI ROBERTA

LINGUA E CULTURA

STRANIERA (SPAGNOLO)

TORELLI RAFFAELLA

FILOSOFIA

TORELLI RAFFAELLA

STORIA

RINALDI CLAUDIO

DIRITTO ED ECONOMIA

POLITICA

LUSUARDI SARA

SCIENZE UMANE

ARIOLI ALESSANDRA

MATEMATICA

ARIOLI ALESSANDRA

FISICA

MAZZELLI SIMONA

STORIA DELL’ARTE

SERAFINI CLAUDIO

SCIENZE MOTORIE E

SPORTIVE

FIRMA

11. I MEMBRI INTERNI DELLA COMMISSIONE PER L’ESAME DI STATO

La commissione d’esame è costituita nella componente interna dai seguenti docenti:

Prof. Arioli Alessandra (Matematica, Fisica)

Prof. Rinaldi Claudio (Diritto ed Economia Politica)

Prof. Magnani Lorella (Lingua e Cultura Inglese)

39

12. ALLEGATI

Griglia di valutazione della prima prova scritta

Indicatori

CONOSCENZE

Relative all'argomento e/o al quadro di

riferimento

Punteggio

massimo

Punt.

in decimi

Descrittori

• conosce i contenuti in modo approfondito, la contestualizzazione è articolata;

4

3

COMPETENZE LINGUISTICHE

a)

Correttezza morfosintattica

b)

punteggiatura adeguata

c)

proprietà lessicale

d)

uso del registro adeguato

e)

chiarezza

4

2

2.5

• conosce i contenuti essenziali, la contestualizzazione è semplice;

2.75

1.75

2

1.5

• conosce i contenuti in modo lacunoso e privo di contestualizzazione.

1.5

1

• applica con sicurezza e precisione le competenze richieste dalla prova;

4

2

• applica in modo preciso e corretto le competenze richieste dalla prova;

3.5

1,5

• applica le competenze in modo semplice, ma corretto;

2.75

1,25

2

1

1.5

0.5

• applica le procedure richieste dalla prova con gravi e ripetuti errori .

• si esprime in modo efficace con ricchezza di lessico e registro appropriato;

3

• si esprime in modo puntuale, con lessico e registro adeguati;

• si esprime in modo semplice, ma chiaro e corretto, usa un lessico essenziale;

40

4

3.5

2

1.5

1,5

1

3

2

2,5

1,5

• dimostra sufficienti capacità critiche

1.75

1.25

• fatica a dimostrare capacità critiche

1.5

1

• evidenzia capacità critiche e rielaborative in modo autonomo e disinvolto

2

2,5

1.75

• impiega costrutti sintattici talora scorretti , usa un lessico ripetitivo o generico

3

3

2.75

•si esprime utilizzando costrutti sintattici errati, un lessico improprio e un

registro inadeguato.

CAPACITA'

a) analisi e sintesi

b)capacità di collegamenti autonomi

c) contributo personale e originale

3

3.5

• applica le competenze in modo incerto e con alcuni errori;

4

4

Punt.

in decimi

• conosce i contenuti in modo adeguato, la contestualizzazione è corretta;

• conosce i contenuti in modo superficiale, la contestualizzazione è parziale;

COMPETENZE PROCEDURALI

a) comprensione e rispetto delle consegne

dell’analisi testuale

b) comprensione e utilizzo dei materiali del dossier

(tipologia B),

c) organizzazione di un testo scritto espositivo e/o

argomentativo (coerenza argomentativa)

d) coerenza del testo e del titolo rispetto alla

destinazione scelta (tipologia B)

Punteggio corrispondente

• evidenzia discrete capacità critiche

Seconda prova: Griglia di valutazione

Insuff.

Mediocre

Suff.

Più che suff.

Discreto

Buono

Ottimo

PERTINENZA

(comprensione della traccia;

adeguatezza delle consegne;

rigore metodologico)

CONTENUTO

(livello delle informazioni e

delle conoscenze disciplinari;

rigore della documentazione)

SVILUPPO CONCETTUALE

(strutturazione complessiva;

proprietà e coerenza

dell’argomentazione;

rielaborazione in chiave

pluridisciplinare)

STILE

(correttezza e chiarezza

espositiva; efficacia della

comunicazione)

< 5-7

41

8-9

10

11-12

12-13

13-14

15

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA

(TIPOLOGIA B)

Candidato ____________________________ Classe ___________ Data _________________

INDICATORI

PUNTEGGIO MASSIMO

ATTRIBUIBILE

ALL'INDICATORE

LIVELLI DI

VALORE/

VALUTAZIONE

PUNTEGGIO

CORRISPONDENTE

AI DIVERSI LIVELLI

CONOSCENZE

Relative all'argomento

e/o al quadro di

riferimento

9 punti

Buono/Ottimo

Discreto

Sufficiente

Mediocre

Scarso

9

8

7

5,5

4

COMPETENZE

Applicazione alle

procedure

Utilizzo del lessico

specifico

4 punti

Buono/Ottimo

Discreto