NOTIZIARIO

dell’Associazione Pordenonese di Astronomia

Anno XXII - n. 65

Luglio - Settembre 2014

21 LUGLIO 1969: 45 ANNI FA IN PRIMO UOMO SULLA LUNA

Alle 5.56, ora italiana, del 21 luglio 1969, l’astronauta americano Neil Armstrong posava il primo piede umano sul

suolo lunare: “Questo è un piccolo passo per un uomo ma è un grande balzo per l’Umanità”. Molti di noi hanno

ancora negli occhi il ricordo di quella notte commentata da Tito Stagno in una TV in bianco e nero!

Testimonianza di quell’epica impresa sono le due immagini che vi proponiamo: quella di sinistra mostra una delle

impronte la sciate dagli astronauti sul suolo lunare, quella di destra una ripresa effettuata nel 2012 dal Lunar

Reconnaisance Orbiter a 24 km sul suolo lunare. In quest’ultima si può notare ciò che resta di quella storica missione:

il Lunar Mobile (LM) e le sue tracce sulla superficie lunare fino al cratere, il primo sismografo lunare (PSEP Passive Seismic Experiment Package) e il Laser Ranging Retro Reflector (LRRR), utilizzato per effettuare misurazioni

della distanza Terra-Luna.

In questo numero

LE LENTI GRAVITAZIONALI

DA “EARTHRISE” A “LUNAR RECONNAISSANCE ORBITER”

ESKIMO NEBULA (NGC 2392)

UNA NOTTE IN OSSERVATORIO

NOTIZIARIO dell’Associazione Pordenonese di Astronomia

2

5

8

10

1

LE LENTI GRAVITAZIONALI

Il 25 novembre 1915 Albert Einstein presenta

presso la Königlich-Preußische Akademie der

Wissenschaften, l’Accademia delle Scienze

Prussiana, quelle che sono oggi conosciute

come le equazioni di campo di Einstein. Tali

equazioni descrivono l’influenza della materia

e della radiazione sulla geometria dello

spazio-tempo. Nasce così la teoria della

relatività generale.

Fondamento di questa teoria è il principio di

relatività generale che si può esprimere

affermando che le leggi fisiche sono le stesse

per tutti i sistemi di riferimento.

La teoria permetteva di spiegare diversi

fenomeni osservati sperimentalmente, come la

precessione del perielio dell’orbita di

Mercurio.

Secondo le leggi di Keplero ogni pianeta

descrive, attorno al sole, un’orbita ellittica.

Gli astronomi osservarono però che tali ellissi

non sono fisse, ma ruotano attorno al fuoco.

In tal modo il perielio cambia posizione ad

ogni orbita di Mercurio. Il fenomeno era stato

previsto anche da Newton, ma in modo meno

marcato.

Le previsioni di Einstein invece si

accordarono perfettamente con le osservazioni

sperimentali.

La previsione della teoria della relatività che

ci interessa maggiormente è invece la

deviazione gravitazionale della luce.

La possibilità che lo spazio-tempo possa

produrre strani effetti ottici fu riconosciuta da

Einstein addirittura nel 1912, quindi alcuni

anni prima della presentazione delle sue

teorie, ma egli non pubblicò queste sue

annotazioni.

L’azione

gravitazionale

di

grandi

concentrazioni di materia provoca una

deviazione dei raggi di luce comportandosi

come una lente convergente.

La lente può essere costituita da un singolo

oggetto massiccio, una stella o un buco nero,

o da un sistema più complesso, una galassia o

un ammasso di galassie. Anche se l’effetto

può risultare più o meno marcato, il

meccanismo di base resta lo stesso: la lente

devia un fascio di luce.

Il calcolo della deviazione subita dal raggio di luce è relativamente semplice.

L’angolo θ di deviazione è infatti espresso

dalla relazione

dove G è la costante di gravitazione

universale, M è la massa dell’oggetto

massiccio (la lente), b è la distanza tra

l’oggetto e la traiettoria nel punto di massimo

avvicinamento e c è la velocità della luce nel

vuoto.

NOTIZIARIO dell’Associazione Pordenonese di Astronomia

2

Nella primavera del 1919 furono organizzate

due diverse spedizioni britanniche per

osservare l’eclisse del 29 maggio. L’eclissi

presentava un’occasione unica di misura della

deviazione dei raggi di luce perché il sole

oscurato avrebbe avuto come sfondo

l’ammasso delle Iadi.

La prima spedizione, guidata dal Sir Arthur

Eddington, si diresse verso l’isola Principe, al

largo della costa africana occidentale. La

seconda spedizione, coordinata da Andrew

Crommelin, ebbe come meta la cittadina di

Sobral, nel nord-est del Brasile.

Per le due spedizioni furono preparati due tubi

d’acciaio smontabili e adatti ad obiettivi

astrografici di 3,43 m di lunghezza focale e 25

cm di diametro.

Le due spedizioni dovettero affrontare diversi

problemi. Le condizioni meteorologiche

nell’isola

Principe

furono

pessime;

fortunatamente ci fu una breve schiarita

proprio al termine dell’eclisse che permise di

scattare qualche foto. In Brasile le variazioni

di temperatura compromisero il corretto

funzionamento dello strumento principale. Gli

astronomi ricorsero ad un piccolo telescopio

di riserva da 4 pollici che diede buoni

risultati.

Gli astronomi a Sobral e a Principe

realizzarono fotografie nelle quali era visibile

una decina di stelle circa accanto al disco

oscurato del sole: era la prima immagine delle

Iadi viste attraverso la lente gravitazionale del

sole. Le immagini furono comparate con

immagini dello stesso gruppo di stelle riprese

durante la notte ed il confronto mostrò che la

posizione apparente delle stelle era

effettivamente diversa.

I risultati pubblicati da Sir Arthur Eddington

concordavano entro un margine d’errore del

20% con il valore di 1,74 secondi d’arco

previsti da Einstein.

Misure più recenti hanno confermato la

previsione di Einstein con un margine

d’errore inferiore all’1%.

Nel 1924 O. Chwolson notò il possibile

effetto di produzione di stelle doppie fittizie e

addirittura di anelli luminosi che una lente

gravitazionale avrebbe avuto su un oggetto

lontano.

Nel 1936 Einstein pubblicò un articolo su

Science in cui descrisse l’effetto lente

prodotto da una stella su un’altra. In tale

articolo Einstein descrive lo sdoppiamento di

immagini e la formazione di un anello attorno

alla lente (tale anello è oggi noto con il nome

di anello di Einstein). Lo scienziato, tuttavia,

considerava il fenomeno come un “effetto

oltremodo curioso” e di nessuna utilità

pratica.

L’astronomo svizzero Fritz Zwicky, dopo

aver letto l’articolo di Einstein, comprese

subito l’importanza del fenomeno facendo

notare che l’effetto lente poteva non solo

fornire ulteriori conferme sperimentali alla

teoria della relatività generale, ma permetteva

di estendere la portata dei telescopi a galassie

remore e di determinare in modo più diretto la

massa delle galassie.

Il 29 marzo 1980 i due astronomi Dennis

Walsh e Bob Carswell scoprirono il primo

fenomeno di sdoppiamento fotografando il

quasar doppio 0957+561 A/B e dopo accurate

analisi spettrali conclusero che si trattava in

realtà di un singolo quasar sdoppiato

dall’effetto lente prodotto da una galassia.

Immagine del quasar doppio 0957+561 A/B

Nel 1987 Jacqueline Hewitt e collaboratori,

del MIT, utilizzando il radiotelescopio Very

Large Array, individuarono il primo anello di

Einstein. La sorgente lontana è una galassia

molto brillante alle lunghezze d’onda radio.

La lente è costituita da una galassia più

vicina. Il primo anello completo, B1938+666,

fu scoperto nel 1998 con il telescopio spaziale

Hubble.

NOTIZIARIO dell’Associazione Pordenonese di Astronomia

3

Immagine

del

primo anello di

Einstein

individuato

(MG1131+0456)

con il VLA.

Attualmente si conoscono centinaia di lenti

gravitazionali e circa mezza dozzina di queste

costituiscono anelli di Einstein.

Immagini di lenti gravitazionali riprese dal telescopio spaziale Hubble

Questo contributo è stato scritto da Vladimiro

Giacomello ([email protected])

NOTIZIARIO dell’Associazione Pordenonese di Astronomia

4

DA “EARTHRISE” AL “LUNAR RECONNAISSANCE

ORBITER”

L’immagine della terra vista nello spazio

mentre sorge sul profilo lunare, nota come

“Earthrise”, fa ormai parte della nostra vita

quotidiana e come per tutte le cose a cui

siamo abituati forse non riusciamo ad

apprezzarla per il valore che ha. Pochi sanno,

infatti, che rappresenta la prima immagine a

colori della Terra che si staglia nello spazio e

per capirne l’importanza bisognerebbe

provare a immaginarsi all’interno del modulo

dell’Apollo 8 la mattina della vigilia di Natale

del 1968, quando davanti agli occhi di Frank

Borman, James Lovell e William Anders si

presenta la visione fantastica del nostro

pianeta che sorge dal profilo lunare.

“Earthrise”, foto ripresa il 24/12/1968

“Avevamo speso tutto quel tempo sulla Terra

ad esercitarci su come studiare la Luna, come

andare sulla Luna: era tutto orientato verso

la Luna”, ricorda Anders, “e quando poi alzai

gli occhi e vidi la Terra arrivare dietro quel

nitido orizzonte lunare, una Terra che era

l’unica cosa colorata visibile, una Terra che

appariva molto fragile, delicata, fui subito

sopraffatto dal pensiero che eravamo tutti

concentrati sulla Luna quando la cosa più

importante che stavamo vedendo era il nostro

stesso pianeta, la Terra”.

Queste sono invece le parole di Borman:

“eravamo i primi umani a vedere il mondo

nella sua maestosa totalità, un’esperienza

emotivamente intensa per ciascuno di noi.

Non dicemmo nulla l’uno all’altro, ma sono

sicuro che i nostri pensieri fossero identici.

Le nostre famiglie su quel globo rotante. E

forse condividemmo un altro pensiero che

ebbi allora … questo deve essere ciò che vede

Dio”.

Così a circa 385.000 km da casa gli astronauti

cominciano a scattare una serie di foto con le

Hasselblad presenti a bordo, dapprima in

bianco e nero e quindi a colori. “Earthrise”

acquisì subito popolarità tra la gente comune

e diventò una delle icone di quel periodo,

tanto da essere successivamente considerata

come una delle 100 fotografie che hanno

cambiato il Mondo. Utilizzando le parole di

Ernie Wright, capo progetto dello Scientific

Visualization Studio del Goddard Space

Flight Center della NASA, “Earthrise ha

avuto un profondo impatto sulla nostra

visione del nostro pianeta, diventando ben

presto

un

icona

del

movimento

ambientalista”.

Nel dicembre 2013 la NASA ha deciso di

elaborare un video che fosse in grado di

ricostruire quei momenti, in modo da

permettere a tutti di viaggiare virtualmente

assieme agli astronauti per provare a rivivere

quei momenti. Il filmato, disponibile su

www.nasa.gov digitando “Earthrise: The 45th

Anniversary”, contiene anche i dialoghi

degli astronauti, di cui vi propongo la

traduzione

italiana

tratta

da

http://attivissimo.blogspot.it/:

Borman: Bene, stiamo per effettuare il rollio. Pronti...

Attenti...

Anders: Il cratere d'impatto con, uhm, al, um, appena

prima del punto subsolare sul lato sud, sul fondo, uhm

[inudibile] c'è un foro scuro. Ma non sono riuscito a

guardarlo abbastanza rapidamente per vedere se poteva

essere qualcosa di vulcanico.

NOTIZIARIO dell’Associazione Pordenonese di Astronomia

5

Anders: Oddio, guarda quell'immagine laggiù! C'è la

Terra che sorge. Wow, quant'è bella!

Borman: Ehi, non riprenderla, non è nel programma.

[clic dell'otturatore]

Anders: Hai della pellicola a colori, Jim? Dammi un

rullino a colori, veloce, ti dispiace?

Lovell: Oh, gente, è magnifica.

Anders: Sbrigati.

Lovell: Dov'è?

Anders: Svelto.

Lovell: Qui in basso?

Anders: Prendimene uno a colori e basta. A colori per

esterno. Spicciati. Ce l'hai?

Lovell: Sì, ne sto cercando uno.

Anders: Uno qualsiasi. Veloce.

Lovell: Ecco.

Anders: Beh, penso che l'abbiamo persa.

Lovell: Ehi, ce l'ho proprio qui [nel finestrino del

portello].

Anders: Fammi fare la foto da questo [finestrino], è

molto più limpido.

Lovell: Bill, l'ho inquadrata, è molto nitida qui!

[clic dell'otturatore]

Lovell: Presa?

Anders: Sì.

Lovell: Fanne tante, fanne tante! Qua, dalla a me!

Anders: Aspetta un momento, lasciami trovare la

regolazione giusta, adesso. Calmati.

Lovell: Prendi Anders: Calmati, Lovell!

Lovell: Beh, l'ho fatta giusta – oh, che foto bellissima...

1/250" a f/11. [clic dell'otturatore]

Anders: OK.

Lovell: Ora cambia leggermente l'esposizione.

Anders: L'ho fatto, ne ho scattate due qui.

Lovell: Sicuro di averla presa adesso?

Anders: Sì, prenderemo – beh, sorgerà di nuovo,

penso.

Per realizzare la ricostruzione di tali

scenari sono stati utilizzati i dati più attuali

del LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter http://lunar.gsfc.nasa.gov/),

che

hanno

permesso di migliorare nei dettagli le

precedenti visualizzazioni. Ernie Wright,

responsabile del progetto, descrive con

puntualità

il

lavoro

svolto:

“la

visualizzazione ci dice non solo in quale

momento la foto è stata scattata ma anche

esattamente come era orientata la capsula e

da quale finestrino ogni foto è stata

realizzata. Inoltre si tratta della prima volta

che vediamo un video sincronizzato con

l’audio di bordo registrato dagli astronauti”.

“Per trovare la corrispondenza delle

fotografie dell’Apollo con il terreno lunare”,

prosegue Wright, “era necessaria una

precisione e completezza che penso solo i dati

del LRO potevano fornire […]. Ho lavorato

ad un livello di dettaglio che ha richiesto la

risoluzione di 100 metri con una registrazione

perfetta. Abbiamo guadagnato un nuovo

apprezzamento per la cura con la quale gli

scienziati di LRO hanno sfornato questi dati

che ci hanno permesso di avere una

telecamera virtuale e l’abbiamo sovrapposta

alle fotografie di Apollo. La chiave di questo

nuovo lavoro è una serie di fotografie stereo

verticali prese da Apollo 8”. E’ ancora

Wright a precisare altri aspetti: “Una

fotocamera era montata sulla finestra dei

rendezvous e puntava direttamente verso il

basso, verso la superficie lunare. Questa

macchina scattava una foto ogni 20 secondi.

Quando il veicolo spaziale ruotava anche le

immagini lo facevano. Mettendo a registro

ogni foto con il modello del terreno ottenuto

dai dati di LRO, siamo stati in grado di

bloccare la rotazione del veicolo spaziale”.

Successivamente, per rendere il più fedele

possibile la simulazione, sono state impiegate

altre informazioni sulla missione Apollo 8,

come le voci registrate di bordo, i dati e le

proprietà ottiche e le montature delle

macchine

fotografiche

Hasselblad,

le

dimensioni e gli angoli dei finestrini del

modulo di comando di Apollo 8, una mappa

globale delle nubi della Terra ottenuta dal

satellite Environmental Science Services

Administration 7 nel giorno in cui venne

scattata “Earthrise” e le posizioni e

orientamenti della Luna, della Terra, del Sole

e del veicolo spaziale.

“L’immersione in questa missione mi ha

permesso di immaginare di essere assieme

agli astronauti”, sono sempre parole di

Wright. “Per qualcuno vecchio abbastanza

da ricordare Apollo, è stato un vero

divertimento riviverlo in questo modo, con

una comprensione matura di quello che il

programma ha realizzato. Questo mi ha

anche evidenziato quanto resta da imparare

dal nostro vicino più prossimo nello spazio”.

“I rapporti a terra ed i testimoni oculari di

Apollo vengono ora inseriti in un ambito

scientifico con la valanga di dati moderni

ottenuti da LRO. Stiamo imparando cose che

NOTIZIARIO dell’Associazione Pordenonese di Astronomia

6

stanno cambiando le nostre idee sulla storia

del Sistema Solare. Ho avuto l’onore di

incontrare Bill Anders dopo che avevamo

rilasciato la prima visualizzazione Earthrise,

e lo abbiamo tenuto informato anche di

questo lavoro. E’ stato anche molto divertente

collaborare con gli altri che hanno lo stesso

entusiasmo per Apollo, non ultimo di questi

era lo storico spaziale Andy Chaikin, che ha

raccontato il video e lo scienziato del

progetto LRO al Goddard, Noah Petro, che ci

ha aiutato come consulente tecnico”.

La terra vicina al bordo lunare ripresa dalla Wide Angle Camera

(WAC) del Lunar Reconnaissance Orbiter che sperimenta 12

“earthrise” al giorno. La foto è dell’1/2/2014.

Da parte sua Noah Petro ha quindi aggiunto:

“Il video è stato creato perché con LRO

abbiamo, per la prima volta, i dati di alta

precisione, sia i dati delle immagini che la

topografia della superficie lunare, che ci

permettono di ricreare fedelmente ciò che gli

astronauti hanno visto dall’orbita. L’evento

Earthrise di Apollo 8 è servito come punto di

svolta nella nostra esplorazione dello spazio,

e per ricreare quel momento e l’esperienza

come solo tre persone hanno sperimentato, è

stato emozionante. Scientificamente, i dati di

LRO sono stati utilizzati per cambiare

radicalmente la nostra comprensione della

Luna”.

La simulazione è stata finanziata direttamente

con i fondi del progetto LRO, che Lanciato il

18 giugno 2009 continuerà a inviare nuovi

dati lunari fino all’ottobre 2014, con la

possibilità di poter operare per ulteriori due

anni.

Ironia della sorte, contestualmente alla

pubblicizzazione dell’iniziativa è anche giunta

la notizia che la prima foto in assoluto di un

“Earthrise”, scattata dalla sonda Lunar Orbiter

1 nel 1966 e restaurata e migliorata grazie al

progetto Lunar Orbiter Image Recovery nel

2008, è stata protagonista di un esperimento

di trasmissione dati effettuato con un nuovo

sistema di comunicazione laser a bordo della

sonda LADEE (Lunar Atmosphere and Dust

Environment Explorer) della NASA.

Il primo earthrise riprese dal Lunar Orbiter 1 nel 1966

Questo contributo è stato scritto da Stefano Zanut

([email protected])

NOTIZIARIO dell’Associazione Pordenonese di Astronomia

7

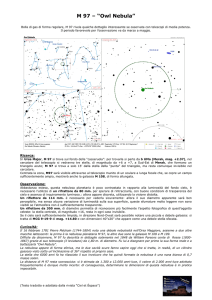

ESKIMO NEBULA (NGC 2392)

La nebulosa “Eskimo”, classificata con la

sigla NGC 2392, è una delle nebulose

planetarie più belle dell’emisfero boreale. Si

trova nella costellazione dei Gemelli, e dista

5000 anni luce dalla Terra.

Cartina stellare per identificare la collocazione della

nebulosa “Eskimo”.

Le immagini ottenute con il Newton da 400

mm

dell’osservatorio

di

Montereale

Valcellina lo scorso novembre, mostrano

qualche dettaglio, grazie alla focale di due

metri. L’elevata luminosità superficiale

dell’oggetto consente l’effettuazione di pose

relativamente brevi. In questo caso, sono stati

sufficienti appena 10 secondi di posa. Le

diverse intensità nella saturazione della

nebulosa sono state ottenute in postelaborazione,

agendo

sul

contrasto

dell’immagine.

Immagini della nebulosa “Eskimo” riprese dall’Osservatorio

di Montereale Valcellina.

L’immagine in alta risoluzione della nebulosa

riportata nella pagina seguente, è una ripresa

dall’HST (Hubble Space Telescope). Segue la

traduzione delle note descrittive riportate nel

sito web dell’Ubble Space Telescope

(http://hubblesite.org/).

“Nella sua prima occhiata dei cieli, in seguito

alla fortunata missione di servizio del

dicembre 1999, l’HST della Nasa ha catturato

un’immagine maestosa di una nebulosa

planetaria, i resti fiammeggianti di una stella

morente, simile al Sole. Questo relitto

cosmico, per primo osservato da William

Herschel nel 1787, è soprannominata

Nebulosa

“Eskimo”

perché,

quando

osservata con telescopi a terra, ricorda un

volto circondato da un cappuccio di pelliccia.

In questa immagine del telescopio Hubble, il

“cappuccio” è in realtà un disco di materia

arricchito con un anello di oggetti a forma di

cometa, con le code fluttuanti dalla stella

centrale morente. Anche la “faccia”

dell’eschimese contiene dettagli suggestivi.

Sebbene questa regione centrale ricordi un

gomitolo, essa in realtà una bolla di materia

NOTIZIARIO dell’Associazione Pordenonese di Astronomia

8

espulsa nello spazio dall’intenso “vento” ad

alta velocità della stella centrale.

La nebulosa planetaria cominciò a formarsi

circa 10.000 anni fa, quando la stella morente

cominciò ad espellere materia nello spazio.

La nebulosa è composta di due lobi di forma

ellittica, con materia che fluisce sopra e sotto

la stella morente. Nell’immagine, una bolla

giace di fronte all’altra, oscurando parte del

secondo lobo.

Gli scienziati pensano che un anello di

materiale denso attorno all’equatore della

stella, espulso durante la sua fase di gigante

rossa, abbia determinato la forma della

nebulosa. Questa densa ciambella di materia

… a 115.000 km/h, evitando che venti stellari

ad alta velocità spingano materia lungo

l’equatore. Invece, venti da 1.5 milioni di km

l’ora sfiorano il materiale sopra e sotto la

stella, creando le bolle allungate. Le bolle

non sono lisce come palloncini, ma hanno

filamenti di materia più densa. Ogni bolla è

lunga circa un anno luce, e larga mezzo a.l..

Gli scenziati sono ancora perplessi

sull’origine delle formazioni a forma di

cometa visibili nel “parka”. Una possibile

spiegazione è che questi oggetti si siano

formati da una collisione di gas in lento e

veloce movimento.

La nebulosa eskimo dista dalla Terra circa

5.000 anni luce, nella costellazione dei

Gemelli. L’immagine è stata presa il 10 e 11

gennaio 2000, con la Wide Field and

Planetary Camera 2 dell’HST. I gas della

nebulosa producono i colori visibili

nell’immagine: azoto (rosso), idrogeno

(verde), ossigeno (blu), elio (violetto).”

Immagine della nebulosa “Eskimo” ripresa il 10 e 11 gennaio 2000 con la Wide Field and Planetary Camera 2 dell’HST.

Questo contributo è stato scritto da Dino Abate

([email protected])

NOTIZIARIO dell’Associazione Pordenonese di Astronomia

9

UNA NOTTE IN OSSERVATORIO

Dopo un periodo di nuvolo e temporali, la

notte del 3 luglio è stata eccezionale e il cielo

dell’Osservatorio era letteralmente ricoperto

di stelle, la Via Lattea si stagliava nettamente

sullo sfondo ed erano visibili stelle molto

basse sull’orizzonte. Risultavano infatti

completamente visibili costellazioni come lo

Scorpione e il Sagittario; dello Scorpione, in

particolare, si potevano chiaramente vedere

stelle molto “basse” come λ (Shaula) e υ

(Lesath), le stelle che nella figura mitologica

dell’artropode rappresenta il pungiglione.

Vicino a queste risultavano ben visibili con un

semplice binocolo 7x50, a disposizione in

quel momento, due ammassi aperti catalogati

da Messier come M6 e M7.

Ma l’osservazione al telescopio è stata

indirizzata verso due ammassi globulari (M3

ed M13) e Saturno, splendente a quell’ora ma

non troppo alto sull’orizzonte imponendo una

scelta di strumento ed ingrandimento tale da

non comprometterne la visione.

M3 si trova nella costellazione dei Cani da

Caccia mentre M13 in Ercole e sono stati

osservati con il riflettore catadiottrico da 254

mm ed il rifrattore da 150 mm, due strumenti

che restituivano immagini molto diverse tra

loro. Per la tipologia di oggetto, in particolare,

quella attraverso il rifrattore risultava più

nitida e stagliata sullo sfondo, mentre il

riflettore offriva una collocazione dell’oggetto

in un contesto certamente più ampio e

luminoso, ma la struttura degli ammassi

globulari risultava indubbiamente più definita

nel rifrattore.

M13 in una

immagine

tratta da

www.apaweb.it

e ripresa con

un telescopio

Schmidt

Newton da 200

mm, F4, da

Dino Abate.

L’attenzione si è poi indirizzata verso Saturno

con il rifrattore da 150 mm ed oculari con

lunghezza focale sempre più piccola per

aumentare l’ingrandimento. In questo caso il

limite considerato è stato un oculare da 10

mm (225 ingrandimenti), mentre l’immagine

che restituiva il 6 mm non soddisfaceva

certamente l’osservazione.

In ogni caso alcuni aspetti caratteristici del

pianeta erano ben riconoscibili, come la

divisione di Cassini, l’ombra del pianeta sugli

anelli e alcuni aspetti dell’atmosfera del

pianeta. Inoltre erano chiaramente visibili due

lune, come Titano e Rea.

Dopo circa tre ore di osservazioni e aver

chiuso l’osservatorio, ci siamo soffermati

all’aperto a guardare il cielo ad occhio nudo e

con il binocolo, centrando l’attenzione sul

complesso nebulare Velo e la Nord America,

nella costellazione del Cigno. Entrambi

oggetti evanescenti difficilmente visibili, ma

il cielo eccezionale della serata e l’utilizzo di

appositi filtri nebulari accoppiati a un ottimo

binocolo 7x50 ci ha permesso di percepirli

con molta chiarezza, destando un’indubbia

emozione, coronamento di una serata

osservativa particolarmente positiva.

Collocazione del complesso nebulare Velo e della Nord

America nel contesto della costellazione del Cigno.

Così mentre a notte fonda … fondissima! … e

mentre Andromeda era già sorta tanto da

rendere visibile anche ad occhio nudo la

galassia M31, abbiamo dovuto abbandonare

quello spettacolo.

(Le osservazioni raccontate sono state condotte da

Dino, Stefano e Vladimiro)

NOTIZIARIO dell’Associazione Pordenonese di Astronomia

10

ASSOCIAZIONE PORDENONESE DI

ASTRONOMIA

Inviare corrispondenza al seguente indirizzo:

Associazione Pordenonese di Astronomia (A.P.A.)

c/o Ditta "CAMU", Via Grandi n. 4

33170 PORDENONE (PN)

(Quota annua di iscrizione: € 25,00)

www.apaweb.it

IL DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE PER IL BIENNIO 2012 - 2014

1. PRESIDENTE: Giampaolo Carrozzi

2. VICE PRESIDENTE: Stefano Zanut

3. SEGRETARIO E RESPONSABILE OSSERVATORIO: Dino Abate

4. MEMBRI:

- Andrea Berzuini

- Luigi De Giusti

- Antonio Frisina

- Vanzella Piermilo

LO SCOPO DEL NOSTRO NOTIZIARIO

Nel corso della storia dell’umanità, la ricerca e il desiderio di sapere hanno

condotto, attraverso varie strade, l’uomo a conoscere sempre meglio la natura

nelle sue molteplici espressioni.

L’ASTRONOMIA, intesa come studio dell’Universo che ci circonda, si può

considerare una delle più affascinanti e coinvolgenti. Per mezzo di questo

NOTIZIARIO l’A.P.A. si propone di estendere le conoscenze di questa

affascinante scienza ai soci e simpatizzanti.

Hanno collaborata alla realizzazione di questo numero:

- Dino Abate

- Vladimiro Giacomello

- Stefano Zanut

NOTIZIARIO dell’Associazione Pordenonese di Astronomia

11