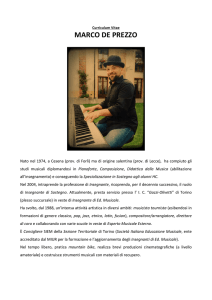

Ciclo di tre incontri dedicati alla cultura e alla società musicale tra il X e il XVI secolo

MUSICA, DANZA E SOCIETÀ TRA MEDIEOVO E RINASCIMENTO

1

MUSICA, SOCIETÀ E STRUMENTI MUSICALI

La società medievale e rinascimentale raccontata

dalle voci dei protagonisti della cultura:

letterati, trovatori, studenti, chierici, giullari, pellegrini e monaci.

Un viaggio

nei castelli, nelle piazze, nelle università, nei conventi e nelle taverne

alla scoperta di un affascinante mondo sonoro ricreato attraverso la

proiezione di immagini e gli

strumenti musicali dell’epoca.

Programma:

I luoghi della musica.

La Chiesa e il canto gregoriano.

La musica del castello: I trovatori.

Guillems de Cabestain e Raimbaut de Vaqueiras.

Le università e i Carmina Burana.

Dal castello al palazzo.

La nascita delle corti rinascimentali.

Il Quadrivium e l’educazione musicale.

Leonardo da Vinci e la musica.

La musica dei Principi:

da Isabella d’Este a Enrico VIII.

Gli strumenti musicali.

1° incontro

La chiesa

Il luogo più musicale del Medioevo è la chiesa. Già dall'esterno il suono delle campane è una

presenza costante nella vita quotidiana delle città e delle campagne: oltre a richiamare i fedeli per le

celebrazioni liturgiche, invita a raccolta il popolo per assemblee e feste, avvisa dell'avvicinarsi di

pericoli naturali e di eserciti nemici. L'ambiente interno con le sue vaste proporzioni, i soffitti a

volta e la costruzione in pietra e marmo, favorisce il propagarsi naturale del suono al punto che, in

una chiesa medievale, generalmente anche una voce parlata con volume colloquiale si sente

distintamente dappertutto.

Il canto gregoriano

Nel Medioevo, la musica era parte integrante della celebrazione liturgica. Canti in certi casi già

allora di antichissima tradizione insieme a canti di origine più recente legati a una particolare area

geografica e culturale, risuonavano nelle chiese europee eseguiti da un coro formato da

ecclesiastici, monaci e studenti.

Monaci cantori erano specializzati nell'apprendere, eseguire e insegnare i canti tradizionali e di

nuova composizione; a questo scopo essi viaggiavano incessantemente raccogliendo e diffondendo

il repertorio esclusivamente in modo orale.

La riforma operata nella liturgia dal papa Gregorio I Magno (540-604) tendente a unificare le

varie tradizioni europee annullando le consuetudini locali, ha l'effetto di selezionare e rendere

omogeneo anche il repertorio musicale. L'insieme di questi nuovi canti è noto a noi come "canto

gregoriano" in riferimento alla riforma operata da Gregorio.

La piazza e la strada

Tra le mura e le fortificazioni delle città del Medioevo aleggiavano suoni poco rassicuranti: il

clangore delle armature metalliche, il cupo tuono delle batterie di tamburi che annunciava il

passaggio dell'esercito, infine i suoni gli squilli delle fanfare che accompagnavano le battaglie vere

e proprie.

Insieme a questi suoni di guerra vi erano però anche quelli della normale vita quotidiana. Dalle

torri fortificate presidiate dalle sentinelle giungevano segnalazioni sonore per mezzo dei trombetti,

trombe lunghe dette anche chiarine, dal suono acuto e forte, udibile anche a grande distanza, e dei

pifferi, intesi genericamente come strumenti a fiato di legno e identificati più precisamente con i

nomi di cennamella e bombarda, anch'essi di suono molto forte.

Per la città si aggiravano anche figure ambulanti di musicisti e teatranti, giocolieri e cantastorie

i quali, per poco denaro, raccontavano la cronaca dell'ultima crociata, le vite dei santi, di personaggi

famosi o mitici, eseguivano giochi di prestigio o più semplicemente facevano ballare la gente

accorsa in piazza al loro richiamo. Erano questi i menestrelli e giullari, definiti nei documenti

dell’epoca joculatores o jongleurs. Girovago e vagabondo il giullare è portatore di cultura,

trasmette informazioni da paesi lontani, facilita la circolazione delle mode e del costume.

Un ruolo importante nello sviluppo della poesia e della musica cortese è legato all'affermazione

delle lingue nazionali europee sul latino, dapprima nell'ambito di atti pubblici e documenti giuridici,

e successivamente nell'attività poetica e prosastica: in Francia, con la provenzale lingua d'oc al Sud

e la lingua d'oil nella parte settentrionale; in Italia, con il volgare toscano; in Inghilterra e in

Germania con le rispettive lingue nazionali, giungendo rapidamente nel Medioevo a un avanzato

grado di elaborazione lessicale ed espressiva.

A partire dall'undicesimo secolo è documentata l'attività di poeti e musicisti provenienti quasi

sempre da nobili e potenti famiglie e operanti stabilmente presso una corte. Diffusi dapprima nelle

regioni francesi in lingua d'oc, essi furono detti trovatori (provenzale: troubadours), termine

derivato probabilmente dal latino tropare in riferimento all'attività compositiva già testimoniata in

ambito liturgico. I trovatori si diffusero in tutta Europa prendendo il nome di trovieri (trouvères) nei

territori francesi di lingua d'oil, e minnesänger nei Paesi germanici.

.

La condizione sociale dei menestrelli e giullari ambulanti era inferiore a quella dei più altolocati

trovatori e trovieri operanti presso le corti. Tale inferiorità sociale, riflessa dai contemporanei

almeno all'inizio in una presunta inferiorità artistica, non ha favorito la conservazione del repertorio

dei giullari, anche perché quest'ultimo era per la maggior parte improvvisato.

Alcune composizioni sono tuttavia riportate in manoscritti di epoca posteriore tra i quali un

codice tedesco redatto nella prima metà del XIII secolo presso il monastero benedettino di Beuren,

in Baviera, noto col nome di Carmina Burana.

Il contenuto della raccolta si presenta come un eterogeneo campionario dei temi più in voga nel

periodo medievale: brani di matrice ecclesiastica, raffinate canzoni d’amore e un consistente

repertorio di canti satirici e licenziosi che attaccano i malcostumi dell’epoca o inneggiano ai piaceri

della vita. Sono questi i temi prediletti dalla poesia goliardica, frutto della cultura clericale e

scolastica, espressione eclatante dei chierici e degli studenti che affollavano le scuole religiose e le

università di tutta Europa.

Depositari della conoscenza, i chierici godevano di privilegi

superiori a quelli di altri gruppi sociali. L’estrema libertà di azione e i numerosi stimoli offerti dalla

vita cittadina finirono però per fuorviare alcuni di questi studenti che, anziché seguire le lezioni e

dedicarsi agli studi, si abbandonarono ad una vita turbolenta e avventurosa frequentando osterie,

meretrici e sperperando i pochi averi al gioco.

Le innovazioni apportate alla musica durante l'epoca medievale (elaborazione della notazione

musicale, della musica polifonica e della musica misurata) interessano tutta la produzione musicale

artistica fino alla seconda metà del XVI secolo, quando prende forma una nuova estetica di

legittimazione della supremazia melodica che sfocerà nel secolo successivo, attraverso l'invenzione

del basso continuo, verso il melodramma e le forme strumentali solistiche.

D'altra parte, il Medioevo termina con l'ascesa delle grandi signorie nella seconda metà del XV

secolo e i profondi cambiamenti sociali e politici legati a tale evento. L'arte vive una stagione

irripetibile grazie al generoso mecenatismo delle signorie; le realizzazioni architettoniche,

pittoriche e musicali di altissimo livello, mai più raggiunto, fanno dell'Italia il centro propulsore del

Rinascimento.

Nel XVI secolo lo sviluppo della borghesia conseguente allo spostamento dell'asse economico

mondiale verso le potenze navali e mercantili del Nord determina anche una diffusa domanda di

cultura e di educazione, alla quale risponde efficacemente l'invenzione della stampa, e della stampa

musicale in particolare, la quale favorisce la nascita di un nuovo pubblico di amatori e dilettanti.

L'affermazione dello stile polifonico determina anche un'evoluzione nella costruzione e nella

tecnica esecutiva degli strumenti musicali, con la nascita di una produzione specifica per alcuni di

essi.

Durante il XV secolo si assiste a un mutamento del quadro politico italiano ed europeo.

L'esperienza dei comuni medievali è in fase di esaurimento e si affermano nuove figure di

condottieri i quali conquistano il potere con la forza militare ma anche con la diplomazia e

un'attenta politica dei matrimoni: l'Italia della seconda metà del XV secolo cambia così volto sotto

gli Sforza, gli Este, i Gonzaga, i Medici, i Montefeltro. Con l'ascesa delle grandi signorie comincia

un periodo molto positivo per le attività culturali e artistiche, allorché viene elaborato un concetto

di potere e di supremazia del signore e della sua famiglia non solo sul piano strettamente politico e

militare ma anche, e soprattutto, sul piano culturale.

La musica assume in questo contesto un ruolo importante, che si manifesta in diversi aspetti: da

un lato anche i signori rinascimentali, come già avevano fatto le istituzioni ecclesiastiche,

promuovono un'attività musicale stabile costituendo cappelle musicali private le quali, con una

produzione musicale esclusiva e raffinata, assicurano alla corte svago e divertimento costante oltre

a svolgere funzioni di rappresentanza nelle occasioni ufficiali; dall'altro essi stessi, i familiari e i

cortigiani intraprendono personalmente un'attività musicale, vista nell'ottica umanistica

dell'educazione globale.

Bibliografia:

Accademia Viscontea, Musica e società del Rinascimento, Provincia di Milano, 1997.

Accademia Viscontea, Voci, ritmi e strumenti del Medioevo, Provincia di Milano, 2002.