Corso di Laurea:

Operatori pluridisciplinari e interculturali d'area mediterranea

SCIENZA DELLE FINANZE

Docente: Gatto Antonino

Elaborazione: Dott.ssa Locantro Antonia Lucia

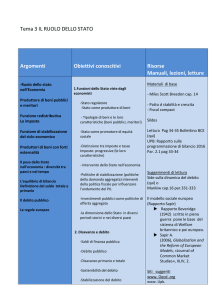

La spesa pubblica: funzioni e

finanziamento.

I Vincoli comunitari e il Patto di

stabilità

La politica fiscale nel modello keynesiano

Per politica fiscale intendiamo la capacità del

governo di utilizzare i flussi di spesa ed il

gettito fiscale per influenzare il livello di

reddito nazionale.

Si è soliti far risalire a J.M.Keynes la prima e

più completa teoria per l'utilizzo della spesa

pubblica al fine di stabilizzare le fluttuazioni

del reddito e ristabilire l'equilibrio economico.

Il pensiero di Keynes portava ad un'unica

conclusione: se l'equilibrio che si produce sul

mercato è un equilibrio di sottoccupazione è

necessario un intervento dello Stato a sostegno

della domanda aggregata.

Il modello reddito-spesa, nella determinazione

del livello del reddito, si serve di una

rappresentazione grafica che, con l'ausilio di

una retta a 45° nel primo quadrante, rende

uguali la spesa aggregata AD ed il reddito Y,

come si vede nella figura.

La retta AD è ottenuta come somma delle

funzioni del consumo C, degli investimenti

I e della spesa pubblica G che

costituiscono la domanda aggregata.

Di queste componenti della domanda, alcune

dipendono dal livello del reddito (Consumo) e

mentre altre (Investimenti e Spesa Pubblica) sono autonome ovvero possono variare indipendentemente dal reddito prodotto. Ciò implica

che in una situazione di recessione in cui gli

investimenti languono (per il prevalere di

aspettative economiche negative da parte degli

imprenditori) l’unica componente autonoma

della domanda che può stimolare l’economia,

per effetto del moltiplicatore, è la Spesa pubblica (politica fiscale).

Il principio del moltiplicatore stabilisce che

ogni incremento unitario della funzione AD sia

esso un euro aggiuntivo impiegato nei consumi

privati, negli investimenti, o nella spesa

pubblica, genera un aumento della produzione

più che proporzionale, secondo un valore di

moltiplicazione pari a 1/1-c dove per c si

intende la propensione marginale al consumo

che è il rapporto tra l'incremento del consumo e

l'incremento del reddito che ne è la causa.

Una volta inserito l'incremento unitario della

spesa aggregata nel circuito del reddito,

questo aumento innesca un meccanismo a

catena, per il quale chi ha percepito

l'incremento di reddito aumenta il suo

consumo di una proporzione pari alla

propensione marginale al consumo.

La funzione AD aumenta nel primo periodo di

(1+c), ma anche questo incremento genera un

aumento di AD più che proporzionale e pari a

(1+c)(1+c) e così via.

Il moltiplicatore è tanto maggiore quanto

maggiore è la propensione marginale al

consumo.

Se c= 0,50 il moltiplicatore è 2

Infatti :1/1-0,5 = 2

Se c= 0,80 il moltiplicatore è 5

Se c=0,90 il moltiplicatore è 10

Esempio: siano

ΔG=1000

la nuova spesa; c=0,80 la

propensione marginale al consumo. Il

moltiplicatore sarà: 1/1-c=5.

In effetti, possiamo considerare l’incremento

della spesa pubblica (così come di ogni altro

componente autonomo della domanda) come

un sasso che, cadendo in un lago, causa delle

onde concentriche che dilatano con intensità

sempre minore. Nel nostro caso, consideriamo

che all’inizio la produzione aumenti tanto da

colmare esattamente la nuova domanda; la

produzione, di conseguenza, aumenta di ΔG.

L’aumentata produzione origina un pari valore

del reddito che, considerando la propensione

marginale c, causerà un secondo ciclo di spesa

indotta pari a cΔG e, quindi, di produzione e di

reddito di pari valore. Nel terzo ciclo avremo

una spesa indotta pari al prodotto della

propensione marginale al consumo per

l’aumento del reddito del secondo ciclo : c(ΔG)

=c2ΔG… e cosi via.Con “onde” di domanda, di

produzione e di reddito via via decrescenti fino

ad esaurirsi.

Possiamo trascrivere la sequenza come segue:

ΔAD=ΔG+cΔG+c2ΔG+....+cn ΔG

ΔAD=Δ1000+0,80(Δ1000)+0,802(Δ1000)+0,803

(Δ1000)+ ......=

Δ1000+Δ800+Δ640+Δ512....=Δ5000

Δ1000x1/1-0,80=Δ1000x5=Δ5000

Un aumento della spesa autonoma, pertanto,

provoca un aumento più che proporzionale

della produzione di equilibrio.

L'incremento della spesa pubblica ΔG aumenta la

domanda aggregata (AD) generando una

traslazione della retta della domanda aggregata

verso l'alto. L'economia si sposta dal punto di

equilibrio iniziale E al punto 1, dove si verifica

una situazione di eccesso di domanda. Nel

modello reddito-spesa i prezzi, i salari e gli

investimenti sono considerati fissi e le imprese

possono reagire all'eccesso di domanda soltanto

incrementando la produzione (ΔY) per soddisfare

la maggiore domanda di beni, fino a raggiungere

il punto 2.

Pur essendo un punto di uguaglianza tra

reddito (Y) e domanda aggregata (AD), il

punto 2 non è l'equilibrio finale poiché

l'incremento del reddito (ΔY) spinge

ulteriormente al rialzo la domanda aggregata

tramite l'incremento della componente indotta

(cΔY).

Per aumentare la produzione le imprese hanno

dovuto incrementare il numero dei lavoratori o

delle ore di lavoro, distribuendo una maggiore

quantità di reddito alle famiglie.

Una parte di questo reddito aggiuntivo da lavoro

viene successivamente speso dalle famiglie in

consumo (cΔY) in proporzione alla propensione

marginale al consumo (c). L'ulteriore incremento della domanda riproduce una situazione di

eccesso di domanda (punto3) a cui segue un

nuovo incremento della produzione ΔY.

Il processo di aggiustamento continua per

incrementi di reddito e di consumo indotto in

una serie geometrica di infiniti incrementi,

sempre più piccoli, che converge al valore del

moltiplicatore del reddito.

Lo Stato può finanziare la spesa pubblica

attraverso l'imposizione fiscale o raccogliendo

risparmio (vale a dire, emettendo titoli del debito pubblico).

Nel caso di finanziamento della spesa pubblica

mediante ricorso al debito pubblico, lo Stato

dovrà offrire tassi d'interesse competitivi per

poter collocare i propri titoli presso gli operatori

privati. Ciò comporterà un aumento generalizzato della struttura dei tassi d'interesse e, di

conseguenza, una riduzione negli investimenti

privati.

Inoltre, gli elevati tassi interni attrarranno capitali esteri, rivalutando il cambio e riducendo le

esportazioni. Il tutto si tradurrà in una contrazione della domanda aggregata e, dunque, del

reddito.

Nel caso di finanziamento della spesa pubblica

mediante l'imposizione fiscale, il moltiplicatore

risulta modificato a seconda di come si applica

l'imposta. In particolare quest'ultima può essere

stabilita: in somma fissa, proporzionale,

progressiva.

Consideriamo un aumento della spesa pubblica

G finanziata da un'imposta in somma fissa

T=T0 , vale a dire che non dipende dal reddito.

Il moltiplicatore della tassazione diventa -c/1-c

Si tratta di un valore più basso di quello

che opera sulla spesa pubblica, che

continua ad es-sere pari a 1/(1-c), in altri

termini, l’eventuale aumento della spesa

pubblica

di

un

euro

pro-duce,

simultaneamente un incremento del reddito via moltiplicatore pari a 1/(1-c) e il

decre-mento del reddito via moltiplicatore

della tasazione pari a -c/(1-c), l'effetto

Esempio: supponiamo un aumento della spesa

pubblica di euro Δ1000 con una propensione marginale al consumo pari a 0,80.

Il moltiplicatore della spesa pubblica sarà 1/1-c

quindi 5 mentre quello delle imposte è -c/1-c quindi -4. Pertanto l’incremento della domanda

aggregata sarà:ΔAD=Δ1000x5-Δ1000x4=Δ 1000.

L'aumento delle imposte in somma fissa annulla

l'effetto moltiplicativo della spesa pubblica che

rimane; cioè per ogni euro speso in più di spesa

pubblica, il reddito aumenta di un solo euro e non

di 5 come accadrebbe se non venissero introdotte

le imposte.

Consideriamo ora il caso più realistico in cui la

spesa pubblica sia finanziata con una imposizione proporzionale sul reddito T=tY dove t è

l'aliquota fissa.

Il moltiplicatore del reddito in presenza di

un'imposta proporzionale sul reddito sarà

perciò pari a 1/1-c(1-t) mentre il moltiplicatore della tassazione sarà pari a -c/1-c(1-t).

Anche con la tassazione dipendente dal reddito

il moltiplicatore delle imposte risulta inferiore,

in valore assoluto, al moltiplicatore della spesa

pubblica ma con effetto sempre positivo.

Esempio: supponiamo un aumento della spesa

pubblica di euro Δ1000 con una propensione

marginale al consumo pari a 0,80 e una tassazione del 20% sul reddito.

Il moltiplicatore della spesa pubblica sarà 1/1c(1-t) quindi 2,78 mentre quello delle imposte è c/1-c(1-t) ,quindi -2,22

L’incremento della domanda aggregata, sarà, alla

fine:

ΔAD=Δ1000x2,78-Δ1000x2,22=Δ560

Quindi un aumento iniziale della domanda

pubblica (in seguito ad un aumento della

spesa pubblica) avrà in questo caso un

effetto complessivo minore, poiché le

imposte riducono quella parte di reddito

che gli individui possono destinare al

consumo.

Il deficit di bilancio

Il Disavanzo (deficit) pubblico è il saldo

negativo che si verifica nel Bilancio annuale

dello Stato quando le uscite superano le

entrate.

L'idea di un deficit di bilancio viene immediatamente associata ad una cattiva amministrazione della cosa pubblica.

L'opportunità di produrre o tollerare un disavanzo pubblico rappresenta un vecchio problema della politica economica.

Esistono tre diverse scuole di pensiero:

- i sostenitori del bilancio in pareggio che

ripongono scarsa fiducia nel «tempismo»

dell'intervento pubblico nell'economia.

Poiché le misure di politica economica

richiedono un lungo iter parlamentare ed

è probabile che taluni correttivi giungano

con eccessivo ritardo rispetto alla

congiuntura economica che ha reso

auspicabile la loro adozione, pertanto,

potrebbero avere l'effetto perverso di

peggiorare ancora di più le cose e di

ritardare la ripresa;

i detrattori del bilancio in pareggio, al

contrario, ritengono che la condizione del

pareggio limiti fortemente la politica

economica in cui ripongono fiducia. Essi

valutano efficace ed opportuno l'intervento

pubblico

nell'economia

ed

individuano nell'obbligo di pareggio un

mezzo per inficiare le diverse possibilità di

intervento.

Vi è poi una sorta di terza posizione, storicamente risalente a Ricardo, uno dei primi economisti ad occuparsi dell'argomento, nota

anche come teorema di equivalenza

–

Secondo questo teorema il disavanzo

pubblico non produce alcun effetto reale

sul

sistema

economico.

Questa

affermazione è dimo-strabile in quanto si

ipotizza che le famiglie, a fronte di una

riduzione delle imposte, e di un aumento

del debito pubblico corrispondente, non

utilizzano il maggior reddito disponibile in

consumi, in quanto sono coscienti che

prima o poi dovranno scontare il deficit di

bilancio consolidatosi in debito pubblico,

con un nuovo inasprimento delle tasse.

La presenza di un debito pubblico pone il

problema sulle cosiddette condizioni di

sostenibilità del debito pubblico.

Il processo di copertura parziale o totale di

debito e relativi interessi è detto finanziamento

del debito ed è comunque in dipendenza dell'andamento del rapporto debito/PIL.

Tipicamente questo avviene attraverso:

-tagli alla spesa pubblica (es.spending review), tassazione dei contribuenti (cioè portando in

attivo il bilancio annuale dello Stato)

-emissione di nuovi titoli di stato;

col rischio, in quest'ultimo caso, di alimentare

le dimensioni del debito totale fino a richiedere

nel tempo un aumento delle prime due misure o

arrivare a una quota di titoli superiori alla

domanda effettiva del mercato con aumentato

rischio insolvenza su parte delle scadenze.

L'esigenza di tenere sotto controllo l'espansione

del debito pubblico ha quindi due principali

motivazioni.

La prima è di carattere finanziario e attiene

alla difficoltà di finanziare il debito pubblico

quando questo cresce troppo velocemente

rispetto al PIL. Come in tutti i casi di prestito

di denaro se il debito è elevato o cresce

velocemente cala fisiologicamente la fiducia

dei creditori nel riacquisire i propri capitali

ceduti scoraggiando l'ulteriore credito con

possibile effetto di mancata copertura del

debito stesso da parte dello Stato.

In queste condizioni, se diminuisce la fiducia dei

sottoscrittori dei titoli sulla capacità del debitore

di pagare gli interessi e di restituire il capitale, il

finanziamento del debito può avvenire allora solo

corrispondendo interessi più elevati cioè offrendo

rendimenti più alti dei titoli di Stato.

Se la spesa per interessi aggrava il disavanzo

(deficit) pubblico, facendo ulteriormente

aumentare il debito, può innescarsi un circolo

vizioso in cui all'aumento vorticoso del debito

corrisponde un aumento della spesa per interessi,

dei deficit e quindi del debito pubblico.

La seconda motivazione riguarda il cosiddetto

"effetto spiazzamento". Se una parte dei

redditi o risparmi privati finisce col finanziare

il debito pubblico tramite imposizione fiscale,

si sottraggono risorse ai consumi e agli

investimenti privati, con conseguenze

negative sulla crescita economica. È l'effetto

spiazzamento.

L'Unione Europea e il «Patto di Stabilità»

Il Patto di stabilità e crescita, in sigla PSC, è

anche chiamato Trattato di Amsterdam.

Stipulato nel 1997 è entrato in vigore con

l'adozione dell'euro all’inizio del 1999.

Il PSC è un accordo formalizzato dai paesi

membri dell'Unione Europea per il controllo

delle loro politiche di bilancio, allo scopo di

garantire la stabilità delle condizioni

finanziarie e monetarie nell'area definita come

Unione Economica e Monetaria (UEM).

Il Patto di stabilità e crescita si concretizza

attuando un’attenta vigilanza sui deficit e sui

debiti pubblici degli Stati membri che, rendendosi inadempienti, subiscono prescrizioni e

sanzioni.

L’Unione Europea con il PSC ha voluto dotarsi

di un importante strumento che le consentisse di

monitorare no stop le politiche di bilancio degli

Stati che hanno adottato l’euro per controllare

se, i medesimi Stati, con lo scorrere degli anni

continuavano ad applicare le regole del rigore di

bilancio previste nel Patto di stabilità e crescita.

In attuazione del PSC, gli Stati membri che

adottano l’euro debbono conservare i cosiddetti

parametri di Maastricht, ovvero:

- un deficit pubblico non superiore al 3%

del Prodotto Interno Lordo (PIL);

- un debito pubblico inferiore al 60% del PIL.