CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA IN

CHIMICA DEI METALLI NEI SISTEMI BIOLOGICI

Attività scientifica svolta

dalle Unità Locali nel corso

dell‟anno 2006

PRESENTAZIONE

3

PRESENTAZIONE

La scienza, la tecnologia, la disponibilità di risorse umane qualificate costituiscono il

differenziale che distingue il grado di sviluppo dei diversi sistemi paese. Essere in posizione

avanzata su questi temi, poter partecipare alla cooperazione internazionale in forma non subalterna,

accrescere ed innovare la propria capacità produttiva e la disponibilità e diffusività di servizi

determinano la possibilità dei sistemi nazionali di essere protagonisti e competitivi nei processi di

crescita economica, culturale e sociale.

Si parla comunemente di “economia della conoscenza e dell'apprendimento” e di “sistemi

nazionali di innovazione” per indicare una nuova fase di sviluppo in cui non è più possibile tenere

separata la funzione di produzione di idee, progetti e prodotti scientifici e tecnologici da quella di

un loro impiego per il soddisfacimento di una domanda diffusa generata dalle complesse esigenze

della società.

In questo contesto il Consorzio Interuniversitario di Ricerca in Chimica dei Metalli nei

Sistemi Biologici (C.I.R.C.M.S.B.), con sede legale a Bari e 21 Università consorziate, promuove e

coordina le proprie ricerche con l‟obiettivo di formare e valorizzare i ricercatori ed i risultati da essi

ottenuti con la consapevolezza del valore strategico della ricerca come vantaggio competitivo nella

Società della Conoscenza e nella convinzione che le infrastrutture di ricerca e alta formazione siano

leve strategiche per il rilancio dell‟economia nazionale.

A tale scopo le attività del C.I.R.C.M.S.B. si articolano in macro aree di ricerca scientifica e

tecnologica a carattere interdisciplinare, che riguardano i settori delle biotecnologie, dei farmaci, dei

materiali e dell‟ambiente. Tali aree di intervento attualmente oggetto di ricerca del Consorzio fanno

capo alle seguenti tematiche:

a) Diagnostici innovativi in oncologia e malattie cardiovascolari: la Risonanza Magnetica per

Imaging;

b) Metallo-proteine come catalizzatori biologici;

c) Biomineralizzazione e biocristallografia;

d) Biosensori e biostrumentazione;

e) Nuovi farmaci inorganici in oncologia;

f) Radiofarmaci nella diagnostica e radioterapia tumorale;

g) Ioni metallici nelle patologie degenerative croniche.

Il C.I.R.C.M.S.B. è presente in tutta Italia attraverso una rete di Unità Locali di Ricerca, al

fine di favorire una diffusione capillare delle proprie competenze su tutto il territorio nazionale ed

agevolare i contatti e le collaborazioni con enti ed industrie locali.

Quello di seguito riportato è un riassunto dei risultati acquisiti nell‟anno 2006 da ciascuna

delle Unità di Ricerca del C.I.R.C.M.S.B.

A tutti coloro che vi hanno partecipato va rivolto il nostro più profondo e sentito

ringraziamento per gli sforzi profusi.

Prof. Giovanni Natile

5

INDICE

7

INDICE

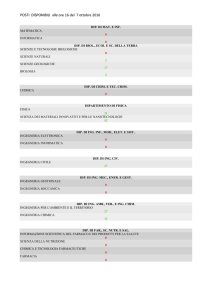

UNITA’ DI RICERCA

9

BARI

Pag. 13

BOLOGNA

Pag. 17

CAMERINO

Pag. 27

CATANIA

Pag. 31

FERRARA

Pag. 37

FIRENZE

Pag. 47

INSUBRIA

Pag. 55

LECCE

Pag. 57

MESSINA

Pag. 65

NAPOLI

Pag. 67

PADOVA

Pag. 73

PALERMO

Pag. 89

PARMA

Pag. 97

PAVIA

Pag. 107

PIEMONTE ORIENTALE

Pag. 111

POLITECNICA DELLE MARCHE

Pag. 119

ROMA

“La Sapienza”

Pag. 123

ROMA

“Tor Vergata”

Pag. 131

SIENA

Pag. 133

TORINO

Pag. 135

TRIESTE

Pag. 139

PUBBLICAZIONI E BREVETTI

Pag. 145

PERSONALE AFFERENTE

Pag. 177

10

ATTIVITA’ DI RICERCA

UNITA’ LOCALI

11

12

UNITA’ DI RICERCA DI BARI

Direttore Scientifico: Prof. Giovanni Natile

L'attività scientifica dell‟unità di ricerca di Bari ha riguardato le seguenti tematiche:

1) Sintesi, caratterizzazione ed attività citotossica di complessi di platino con basi aromatiche;

2) Analisi dei fattori influenzanti formazione e stabilità di conformeri in addotti cisplatino-DNA;

3) Aspetti molecolari dell‟attività antitumorale di farmaci a base di platino(IV).

1. Sintesi, caratterizzazione ed attività citotossica di complessi di platino con basi aromatiche

Già nel 1989 Hollis ed i suoi collaboratori hanno pubblicato una serie molto interessante di

complessi di platino che violano alcune delle classiche relazioni struttura-attività, pur conservando

l‟attività antitumorale. Questi composti, con formula [PtClA2L]+ (A2 = due ammine monodentate o

un‟ammina bidentate, L = ammina secondaria o terziaria oppure un eterociclo N-donatore), sono

caratterizzati da una carica positiva e da tre leganti N-donatori non labili.

Già in passato l‟Unità di Ricerca di Bari ha portato avanti lo studio su un complesso simile a quelli

di Hollis, il cis-[PtCl(NH3)2(ACV)]+, che contiene nella sua sfera di coordinazione l‟agente

antivirale acyclovir [ACV = 9-(2-idrossi-etossimetil)guanina]. Questo complesso ha mostrato la

stessa efficacia citotossica del cisplatino quando sono stati somministrati in vivo in dosi

equitossiche in topi con leucemia P388. Ancora più interessante è risultato il fatto che lo stesso

complesso ha mostrato attività citotossica in vivo anche nei confronti di una linea leucemia P388

resistente al cisplatino.

Ultimamente si è esteso lo studio a complessi analoghi ai precedenti nei quali la 2,9-dimetil-1,10fenantrolina sostituisce il legante A2 e L è la 2-picolina (1), la 6-ammino-2-picolina (2), o la 1metil-citosina (3) (Fig. 1).

L‟analisi ai raggi X del complesso 2 ha mostrato una incurvatura del piano della fenantrolina,

un‟inclinazione del piano della fenantrolina rispetto al piano di coordinazione del platino, ed una

totale schermatura del centro metallico dovuta ai sostituenti in orto della fenantrolina ed ai leganti

piridinici.

Sono stati effettuati saggi di inibizione della crescita in vitro sul complesso 3 (il più solubile in

acqua). I risultati indicano che questo complesso è caratterizzato da una potente attività inibitoria

della crescita, con un valore di IC50 (in un pannello di 11 linee cellulari di tumori umani) di 1,1 μM

rispetto al valore di 3,8 μM del cisplatino. Lo stesso complesso ha inoltre mostrato di superare

completamente la resistenza acquisita al cisplatino che deriva da un ridotto assorbimento o da altri

meccanismi multifocali, indicando che ha un meccanismo di azione differente da quello del

cisplatino.

13

5

6

+

7

4

8

9

H3C

3

N

N

2

CH3

Pt

I

I

L

N

6'

5'

CH3

2'

3'

4'

PIC

N

H2N

6'

5'

CH3

2'

3'

4'

L=

AmPIC

N

O

N

H3C

NH2

5'

6'

MeCY

Figura 1. L = 2-picolina (PIC, complesso 1), 6-ammino-2-picolina (AmPIC, complesso 2),

1-metil-citosina (MeCY, complesso 3)

2. Fattori influenzanti formazione e stabilità di conformeri in addotti cisplatino-DNA

A causa della sua natura chirale, il DNA potrebbe interagire in modo differente con i complessi di

platino contenenti leganti amminici enantiomerici. Sono stati fatti diversi tentativi per trovare le

relazioni esistenti fra la configurazione di questi leganti e le modificazioni strutturali indotte da

questi composti per coordinazione al DNA e/o ai processi cellulari che ne derivano.

Per meglio comprendere i fattori che influenzano la stereochimica degli addotti Pt-DNA, l‟U.R. di

Bari ha intrapreso lo studio di composti di tipo cis-[PtA2G2], nei quali A2 è un legante amminico

bidentato con ingombro sterico vicino al sito di coordinazione in cis e G è un derivato guaninico

legato al platino via N7. In questi modelli la rotazione intorno ai legami Pt-N7 è lenta sulla scala dei

tempi NMR e pertanto può essere messa in evidenza la presenza di differenti rotameri.

Lo studio di detti complessi ha permesso di analizzare le diverse interazioni che sono coinvolte

nella stabilizzazione di addotti di cisplatino con mono e polinucleotidi e che possono influenzare il

comportamento dinamico di tali addotti.

Tutti i complessi cis-[metallo(nucleotide/nucleoside)2] con la guanina e con le relative purine finora

caratterizzati allo stato solido hanno mostrato una conformazione HT (con orientazione testa-coda

delle due basi e chiralità destrogira) (Fig. 2). La conformazione HT (chiralità levogira), al

contrario, si riscontra in soluzione acquosa, sia acida sia neutra, dei complessi cis-[PtA2(5‟-GMP)2].

Modelli molecolari ed esperimenti effettuati in soluzione indicano che il conformero HT è

stabilizzato da interazioni di tipo legame idrogeno fra il 5‟-fosfato ed il protone in N1 del nucleotide

in cis. Questa evidenza, comunque, quantunque ampiamente suffragata, è indiretta. Alla fine sono

14

state messe a punto le condizioni utili per permettere la cristallizzazione di questo conformero. La

struttura ottenuta rivela tre caratteristiche uniche e non presenti in tutte le altre strutture allo stato

solido di complessi cis-[PtA2(nucleotide)2]: una conformazione HT, interazioni molto forti di tipo

legame idrogeno fra il fosfato ed il protone in N1 dei nucleotidi in cis, ed un angolo diedro molto

piccolo fra i piani delle due guanine che giacciono quasi perpendicolari al piano di coordinazione.

Questi nuovi risultati indicano che , poiché non ci sono repulsioni locali fra le basi che impediscono

la conformazione HT, forze globali piuttosto che interazioni locali determinano la predominanza

del conformero HT sul conformero HT sia allo stato solido che in soluzione, in addotti crociati

con oligonucleotide e DNA di tipo sia intra che inter-catena.

Pt

Pt

Pt

HT

HH

HT

Figura 2

Inoltre l’U.R. di Bari si è occupata di complessi di platino con legante amminico tridentato (A3) e

una base nucleica (L), i quali rappresentano dei modelli molto utili per lo studio di interazioni fra la

base nucleica e l’ammina in cis senza le complicazioni derivanti dalle interferenze fra le basi

nucleiche presenti in tutti i bisaddotti del tipo cis-[PtA2L2]. In questo contesto il complesso

Pt(Me3dien)L (Me3dien = N1,N4,N7-trimetildietilentriamina), studiato già in passato, è stato

particolarmente utile. La presenza di un gruppo metilico su ciacuno degli atomi di azoto terminali

rende la rotazione di L intorno al legame Pt-L lenta sulla scala dei tempi NMR ed inoltre rende non

equivalenti i due semispazi definiti dal piano di coordinazione. È stato trovato che, contrariamente a

quanto apettato, i derivati guaninici e deossiguaninici hanno velocità di rotazione comparabili. La

uguale velocità di rotazione per un derivato stericamente molto più ingombrato quale la guanina

(contenente un ossigeno in posizione 6) è stata spiegata per mezzo di un’interazione di tipo legame

ad idrogeno fra l’atomo di ossigeno O6 della guanina ed il gruppo NH dell’ammina in cis che fa

abbassare notevolmente la barriera energetica.

Ultimamente lo studio è stato esteso ai complessi con Me5dien (Me5dien = N1,N1’,N4,N4’,N7pentametildietilentriamina). I risultati ottenuti indicano che l’assenza di un protone sull’atomo di

azoto terminale non solo riduce la velocità di rotazione di L di un fattore di 1010, ma aumenta

notevolmente la differenza di velocità fra i leganti L che mimano la guanina e la deossiguanina.

3. Aspetti molecolari dell’attività antitumorale di farmaci a base di platino(IV)

Proseguendo nella ricerca di nuovi composti di platino in grado di migliorare le proprietà del

cisplatino, l’Unità di Ricerca di Bari si è occupata anche di composti di platino(IV). Tali composti

risultano più inerti delle specie di platino(II) e questo potrebbe permettere una loro utilizzazione per

via orale. Il JM-216 cis,trans,cis-[PtCl2(CH3COO)2(NH3){NH2(C6H11)}] rappresenta il prototipo di

farmaci di platino(IV) somministrabili oralmente ed è attualmente in fase clinica II.

Ultimamente è stata riportata la sintesi e la citotossicità di una serie di altri complessi di platino(IV)

con leganti idrofobici ingombranti. Il complesso cis,trans,cis-[PtCl2(CH3COO)2(NH3)(1adamantilamina)] (adamplatino(IV), Fig. 3) ha mostrato in saggi effettuati in vitro un’elevata

citotossicità senza resistenza crociata al cisplatino. La valutazione della citotossicità dell’

adamplatino(IV) su un pannello di linee cellulari tumorali resistenti al cisplatino ha rivelato un alto

effetto citotossico di questo farmaco nei confronti di linee cellulari di leucemia, melanoma e tumori

15

colorettali ed un’alta propensione a scatenare l’apoptosi. L’effetto citotossico dell’adamplatino(IV)

su linee cellulari tumorali resistenti al cisplatino è rapido e più forte di quello del cisplatino e del

JM-216. In questo modo l’adamplatino(IV) sembra essere molto promettente nella prospettiva della

sua applicazione nella terapia dei tumori; perciò è di grande interesse comprendere i dettagli dei

meccanismi molecolari e biochimici che sono alla base della sua efficacia biologica.

a

b

Figura 3. cisplatino (a), adamplatino(IV) (b)

Fra i maggiori fattori influenzanti gli effetti antitumorali dei complessi di platino sono da

sottolineare l’assorbimento cellulare del farmaco, le alterazioni del DNA indotte dal farmaco stesso

e la sua inattivazione dovuta alla formazione di addotti con composti che contengono lo zolfo. In

quest’ottica l’U.R. di Bari ha esaminato la rilevanza di questi fattori farmacologici sul meccanismo

d’azione di adamplatino(IV) ed ha comparato i risultati ottenuti con quelli di analoghi studi condotti

sul cisplatino.

I risultati ottenuti mostrano che la disattivazione dell’adamplatino(IV) dovuta a composti che

contengono lo zolfo (come il glutatione o le metallotioneine) sembra avere un minore impatto sul

meccanismo di resistenza cellulare all’adamplatino(IV), se confrontato con il corrispondente effetto

nel caso del cisplatino. È stato riscontrato che il trattamento di cellule tumorali con adamplatino(IV)

non porta a modificazioni del DNA significativamente diverse da quelle prodottea dal cisplatino.

Pertanto sono altri fattori, quali il pronunciato accumulo cellulare del farmaco, la forte inibizione

della polimerizzazione del DNA dovuta a formazione di tali addotti, il ridotto riparo del DNA e la

formazione di addotti crociati DNA-proteina, a rendere conto del diverso effetto biologico

dell’adamplatino(IV) e del cisplatino. Le differenze fra gli effetti dell’adamplatino(IV) e quelli del

cisplatino, osservati a livello molecolare, potrebbero essere d’aiuto nel comprendere l’unicità

dell’efficacia terapeutica dell’adamplatino(IV).

16

UNITA’ DI RICERCA DI BOLOGNA

Direttore Scientifico: Prof. Norberto Roveri

L‟ attività dell‟ Unità Operativa di Bologna si è sviluppata principalmente su quattro linee di ricerca

nell‟ ambito della tematica “ biomineralizzazione e biocristallografia” oltre ad una attività di

divulgazione scientifica :

1) Biomineralizzazione e struttura di proteine

2) Sviluppo di nuovi biomateriali nanostrutturati

3) Nanotecnologie applicate a problematiche odontoiatriche e alla medicina rigenerativa

4) Interazione di sistemi biologici modello con superfici inorganiche

5) Ricerca di Storia della Chimica e attività di divulgazione scientifica

1) Biomineralizzazione e struttura di proteine

Studio dei processi di cristallizzazione di carbonato di calcio per l’industria cementizia

Lo scopo di questo lavoro vuole essere quello di stabilire la variazione qualitativa/quantitativa dei

prodotti d‟idratazione/carbonatazione delle fasi presenti nel clinker in relazione alla presenza di

superfluidificanti polimerici e le variazioni

morfologiche indotte nelle fasi. Si intende inoltre

verificare effetti quali temperatura e saturazione

di CO2 sull‟evoluzione temporale del processo.

Lo studio avviene seguendo il processo di

carbonatazione/idratazione del clinker in presenza

di superfluidificanti polimerici sia dal punto di

vista temporale che chimico-fisico. Gli additivi

impiegati, di interesse commerciale, sono

prioritariamente HSP 147, MPSP6 e SNF. La

ricerca mostra che i vari additivi hanno una forte

influenza sulla morfologia del carbonato di calcio.

Alcuni di essi inoltre, già in quantità dell‟ordine

dei ppm, sono in grado di inibire completamente

Cristallo di carbonato di calcio cresciuto in

la precipitazione del carbonato di calcio.

presenza di SNF

RIP: Proteine Inattivanti il Ribosoma

Numerose proteine isolate da una varietà di tessuti vegetali sono simili alla catena A della ricina e, in

modo analogo a queste, inattivano il ribosoma eucariotico mediante un meccanismo enzimatico. Il

loro meccanismo di azione è stato identificato come un‟attività N-glicosidica che rompe in modo

idrolitico il legame N-glicosidico del A4324 del 28 S rRNA. La denominazione proteine inattivanti

il ribosoma (RIP) tipo 1 (a differenza del tipo 2, tra le quali la ricina e tossine simili a doppia catena)

è utilizzata per indicare le proteine a catena singola con le proprietà descritte sopra. Le RIP mostrano

un‟alta omologia di sequenza amminoacidica e sembrano avere una simile attività enzimatica.

Tuttavia, esse agiscono in modo diverso su ribosoma di piante, protozoa e animali. L‟attività di

ricerca del gruppo è ricolta allo studio di RIP tipo I. Queste sono: la lichnina, la diantina 30, la

buganina e la momorchina S. La diantina 30, la buganina e la lychnina sono state cristallizzate e la

loro struttura è stata risolta tramite “molecular replacement”. Sono ancora in corso esperimenti di

cristallizzazione della momorcochina-S per ottenere dei cristalli adatti ad uno studio strutturale a

raggi X. Le strutture della buganina e della lichinina sono state risolte e vanno ad aggiungersi a

17

quella della dianthina 30 già determinata dal gruppo di ricerca. Lo Studio ha evidenziato ancora con

maggior impeto il ruolo del potenziale di superficie nel determinare l‟attività catalitica e la

selettività verso diversi substrati.

Amelogenina

Le amelogenine rappresentano una famiglia di proteine che sono secrete dagli ameloblasti. Esse

costituiscono la principale entità strutturale dello smalto nello stadio della sua formazione. Nello

smalto la formazione, e la degradazione, della matrice

formata dalle amelogenine, è concomitante con la crescita

e la formazione di cristalli di idrossiapatite. Nelle

sequenza di amminoacidi di amelogenine di varie specie

si riscontra una alta omologia nelle regioni terminali,

suggerendo che queste regioni hanno degli specifici ruoli

funzionali nella biomineralizzazione dello smalto.

La struttura dell‟amelogenina non è stata ancora

determinata è questo è il campo si lavoro del nostro

gruppo di ricerca. In collaborazione con la University of

Southern California sono stati effettuali degli studi in cui

si è mostrato come l‟amelogenina, in una sua forma

ricombinante, si assembli prima formando delle nanoImmagine di micro-ribbon di amelogenina

sfere del diametro di circa 20 nm e successivamente in

catene ordinate di nano-sfere che formano dei nastri birifrangenti in grado di controllare la

deposizione dell‟idrossiapatite.

Gliceraldeide-3-fosfato deidrogenasi fotosintetica

Le gliceraldeidi-3-fosfato deidrogenasi (GAPDH)

sono enzimi implicati nella glicolisi, nella

glucosogenesi e nel ciclo della riduzione del

carbonio di organismi fotosintetici. Il gruppo di

ricerca ha recentemente pubblicato, per la prima

volta, la struttura cristallografica di una GAPDH

fotosintetica (la forma non regolatrice A4 estratta

dalle foglie degli spinaci) complessata con il

NADP. Le caratteristiche basilari di questa

struttura sono molto simili alla GAPDH

glicolitica, già conosciuta. Tuttavia delle

differenze sostanziali sono state osservate nel

dominio di legame col cofattore. Anche la

struttura cristallina della forma ricombinante A4GAPDH da Spinacia oleracea, espressa in E.coli,

complessata con NAD è stata risolta dal gruppo di

ricerca. Dal confronto tra le strutture dei due

complessi si osservano, nell‟organizzazione

Struttura dell'isoforma A4 della gliceraldeide-3fosfato fotosintetica.4

tridimensionale, delle differenze minime quando

la GAPDH ospita nel dominio di legame il NAD o

il NADP. La struttura cristallina del A4-GAPDH complessata con il NADP ha mostrato che i residui

conservati, Thr33 e Ser188, interagiscono tramite legami ad idrogeno con il 2-fosfato del NADP,

suggerendo che questi residui conservati possano essere implicati nella definizione della specificità

del coenzima nella GAPDH fotosintetica. Sulla base di queste informazioni, ed avendo disponibile la

18

forma ricombinante, sono state prodotte e cristallizzate due forme mutanti del A4-GAPDH, T33A e

S188A. La struttura di questi due mutanti è stata risolta.

2) Sviluppo di nuovi biomateriali nanostrutturati

Una delle più promettenti linee di ricerca nell‟ambito della scienza dei biomateriali è quella che ha

come obiettivo lo studio dei “bio-inspired materials”, in grado di riprodurre seppure in parte, delle

specifiche funzionalità dei tessuti biologici.

Una delle linee di ricerca dell‟unità operativa di Bologna è focalizzata sulla sintesi di nuove apatiti

nano-dimensionate e geli di silice nanostrutturati che rappresentano due importanti classi di

materiali biogenici. Le apatiti sono i costituenti fisiologici delle ossa e dei denti, mentre la silice

nanoporosa è prodotta da organismi unicellulari.

Il passo successivo alla riproduzione in laboratorio di biomateriali è il conferimento ad essi di

bioattivà specifiche. I nano-materiali possono esser resi “smart”, ovvero in grado di veicolare

informazioni specifiche e di agire selettivamente nell‟environment biologico del sito dell‟impianto.

Un approccio per estendere e finalizzare la bioattività può essere ottenuto con la sintesi di strutture

composite materiale-molecola funzionale, dove la molecola funzionale sia in grado di veicolare le

informazioni che stimolino specifiche risposte cellulari.

Nanocristalli apatitici aventi bioattività specifiche

E‟ stato provato come i trattamenti chemioterapici applicati localmente a patologie quali

l‟osteosarcoma, possono avere come risultato l‟inibizione del tumore e la diminuzione dei valori di

tossicità dei farmaci rilasciati in situ. Di qui l‟importanza applicativa di una ricerca volta alla

determinazione dei parametri che influenzano il binding e il rilascio da nanocristalli apatitici di

molecole quali bisfosfonati geminali (alendronato) e complessi a base di platino (in particolare

cisplatino e complessi di Keppler) ed oro. La sintesi e lo studio della chimica di tali composti

vengono condotti in collaborazione con le Unità Operative di Bari e Padova che ne curano la sintesi

e ne testa l‟attività farmacologica.

I dati suggeriscono che l‟adsorbimento ed il desorbimento delle biomolecole è fortemente

dipendente dalle loro specifiche proprietà e dalle caratteristiche superficiali e dalla morfologia delle

nanoparticelle di idrossiapatite. In particolare nel caso dei complessi di platino l‟interazione è

sostanzialmente di tipo elettrostatico, mentre nel caso dell‟alendronato l‟adsorbimento avviene con

uno scambio di leganti nel quale i due gruppi fosfonati della biomolecola sostituiscono due gruppi

fosfati del substrato. Ovviamente l‟adsorbimento delle specie idrolizzate di cisplatino cariche

positivamente sarà favorito sull‟idrossiapatite ricca di ioni fosfati in superficie mentre

l‟adsorbimento dell‟alendronato carico negativamente sarà favorito sull‟idrossiapatite che porta in

superficie più ioni calcio. Le forze di interazione elettrostatiche governano anche la cinetica di

desorbimento delle biomolecole infatti il rilascio sarà più veloce per le specie neutre mentre avverrà

con una cinetica più lenta per le specie cariche. Questi risultati ci suggeriscono che variando le

proprietà chimico-fisiche dell‟idrossiapatite si possono assemblare coniugati in grado di rispondere

in maniera specifica a diverse applicazioni terapeutiche.

La bioattività di un biomateriale può essere valutata attraverso la sua reattività chimica con l‟intorno

biologico. In questo senso lo studio dell‟interazione tra proteine e idrossiapatite rappresenta un

metodo per capire il modo attraverso cui il materiale comunica. Nel nostro caso la modificazione

della superficie dell‟idrossiapatite in seguito a funzionalizzazione con l‟alendronato è stata testata in

base mediante interazione con mioglobina. Questa proteina presenta un diverso grado di affinità nei

confronti dell‟apatite funzionalizzata con l‟alendronato rispetto all‟apatite non funzionalizzata.

Inoltre la struttura secondaria della mioglobina che interagisce con l‟apatite funzionalizzata non

subisce modificazioni, al contrario di quanto sembra avvenire per quella che interagisce con

l‟apatite non funzionalizzata.

19

Il trasferimento di alcuni dei processi di laboratorio su scala industriale è stato reso possibile dalla

collaborazione con “Guaber” grazie alla quale si è riusciti a produrre apatite biomimetica

nanocristallina da poter utilizzare come principio attivo per la riparazione di smalto e dentina in

alcuni prodotti del “dental care” di largo consumo.

Xerogeli nanostrutturati per il rilascio di molecole bioattive

Accanto alle apatiti nanocristalline, un materiale interessante ai fini della realizzazione di device per

il rilascio programmato di molecole bioattive è rappresentato dai geli di silice nanoporosi.

I geli di silice possono essere ottenuti da tetraalcossisilani mediante un processo sol-gel che,

avvenendo a temperatura ambiente ed in condizioni non lontane dalla neutralità, ha il vantaggio di

consentire di incapsulare nella matrice silicea molecole bioattive senza alterarne la stabilità.

Figura 1. Immagine TEM relativa alla microporosità degli

xerogeli sintetizzati. Le microporosità possono esser

sfruttate per l‟incapsulamento e delivery programmato di

biomolecole

La modulazione di alcuni parametri di sintesi

consente di controllare la nanoporosità dei

materiali ottenuti e di conseguenza la cinetica

con cui essi rilasciano le molecole bioattive

incapsulate. Le conoscenze acquisite in tal senso

sono state utilizzate per realizzare sistemi per il delivery prolungato di eparina, potenzialmente utili

per lo sviluppo di materiali da usare per la costruzione di organi artificiali ed il rivestimento di

stents cardiovascolari.

Figura 2. Visualizzazione del meccanismo di

funzionamento di uno stent cardiovascolare

Coating proteici, inorganici e compositi

Ricerche sull‟ottenimento di coating proteici (ad es. di collageno), apatitici

o compositi mediante tecniche di deposizione elettrochimica e

nebulizzazione ultrasonica vengono effettuate in collaborazione con la

School of Chemistry dell‟Università di Bristol.

Nel primo caso i parametri del processo di deposizione e gli

elettrodi possono essere opportunamente scelti in modo da

sincronizzare il processo di autoassemblaggio delle fibre di

collageno durante la formazione dei cristalli di idrossiapatite. Nel

secondo caso film ceramici ad alta area superficiale e film

polimerici possono esser ottenuti mediante precipitazione di un

reagente aerosol in una soluzione reattiva.

Figura 3 Coating proteico ottenuto mediante deposizione elettrochimica su

lamina di titanio

20

I dati ottenuti consentono di creare nuovi film o coating bioattivi che potranno anche essere

utilizzati come substrati biomimetici per il rilascio di farmaci con cinetica controllata. I risultati

inoltre stabiliscono nuove metodiche di sperimentazione per studiare i meccanismi di

biomineralizzazione del collageno nei tessuti biologici.

Son stati ottenuti diversi compositi biomimetici costituiti da -fibrille di collageno self assembled e

nanocristalli di idrossiapatite mediante deposizione elettrochimica su piattine di titanio-catene di

alginato self assembled e nanocristalli di idrossiapatite -chitosano e nanocristalli di idrossiapatite.

I compositi potranno in seguito essere utilizzati per l‟incapsulamento e rilascio di molecole

bioattive.

Un approccio innovativo per modulare e finalizzare la risposta cellulare alle nanoapatiti da impianto

che non preveda l‟uso di molecole bioattive, può essere ottenuto inducendo una specifica proprietà

fisica sui nanocristalli. A questo scopo sono state sintetizzate delle apatiti che risultano esibire delle

proprietà magnetiche che rappresentano un potenziali candidati per il trattamento locale dei tumori

ossei mediante ipertermia.

3) Nanotecnologie applicate a problematiche odontoiatriche e alla medicina rigenerativa

L‟attività di ricerca si è incentrata sulla caratterizzazione chimico-fisica e sulla valutazione in vitro

ed in vivo dell‟efficacia di un materiale inorganico nanostruttturato sviluppato con l‟obiettivo di

rimineralizzare le superfici dentarie e di prevenire l‟insorgenza della carie e dell‟ipersensibilità

dentinale.

Le proprietà innovative del materiale, da utilizzarsi anche come principio attivo in paste dentifricie

sono basate non solo sulla sua composizione chimica, ma anche sulla sua nanostrutturazione.

La sintesi del biomateriale con stechiometrica [Ca10(PO4)6-x(CO3)x(OH)2] dove x rappresenta il 24% in peso è stata ottenuta in condizioni sol-gel. Il materiale è stato caratterizzato tramite

microscopio elettronico a trasmissione (TEM) e diffrattometria a raggi X (XRD).

In seguito si è ottenuta una sospensione acquosa dei materiali (HA: H2O 1.5:1 in peso) che è stata

immediatamente applicata sulle sezioni dentinali prima mordenzate con acido ortofosforico per 1

minuto in modo da esporre i tubuli dentinali. Le sezioni sono state lasciate umide in una camera

d‟incubazione a 37° a contatto con la soluzione sperimentale per i seguenti tempi d‟applicazione

sperimentali: 10 minuti, 1 ora, 6 ore, 12 ore e 24 ore ed in seguito risciacquate con spray aria-acqua

per 1 minuto e analizzate al microscopio elettronico a scansione (SEM)

La Figura successiva mostra l‟immagine dei nanocristalli apatitici al TEM. I nanocristalli

presentano lunghezza che varia da 20 a 100 nm e spessore che varia da 5 a 10 nm.

Immagine TEM dei nanocristalli apatitici

Di seguito si riportano i patterns di diffrazione XRD dei nanocristalli sintetici di idrossiapatite (a)

comparati con la fase inorganica della dentina (b)

21

a

b

Patterns di diffrazione dei nanocristalli di HA (a) e fase inorganica della dentina (b).

Le dimensioni nanometriche dei cristalli e la bassa cristallinità sono responsabili della loro alta

bioreattività.

Le caratteristiche della dentina sono state analizzate al SEM ad un originale ingrandimento di

1000x, evidenziando una progressiva obliterazione dei tubuli dentinali. Le figure successive

mostrano la progressiva obliterazione dei tubuli

Tempo 0 (superficie demineralizzata) e non trattata

con il materiale. Si osservano gli imbocchi dei

tubuli dentinali pervi

Applicazione del materiale per 10 min. e lavato. Si osserva la

comparsa di aree di mineralizzazione.

Applicazione del materiale per 1 ora.

Il deposito di materiale si presenta distribuito

uniformemente. Non è più possibile osservare i tubuli

dentinali

Superficie dentinale dopo l‟applicazione del materiale per

6 ore. Si nota uno strato apparentemente spesso con una

fitta rete di aree mineralizzate, non si osservano i tubuli

dentinali.

22

Parallelamente è stato condotto uno studio in vivo con l‟obiettivo di verificare l‟efficacia del

biomateriale nel ridurre l‟ipersensibilità dentinale.

La pasta dentifricia è stata sperimentata su un numero limitato di soggetti volontari (10) che

lamentavano ipersensibilità dentinale.

I pazienti sono stati preventivamente sottoposti a igiene orale professionale, motivazione e

istruzione alle tecniche di igiene orale domiciliare. Dopo 15 gg è stata rilevata per ogni elemento

dentario il valore di sensibilità dentinale

Quindi, i pazienti sono stati divisi random in 2 gruppi di trattamento che non differivano

inizialmente per i valori dell‟indice di sensibilità che risultava essere mediamente 2,8 e 2,6

rispettivamente per il gruppo test e per il gruppo controllo.

In un gruppo è stato applicato sugli elementi dentari sensibili Fluodentin vernice, emulsione al

fluoro (concentrazione floruri puri 0,12%) a base acquosa, in un‟unica applicazione professionale.

Nel gruppo test è stata consegnata la pasta dentifricia contenente il materiale sviluppato con la

prescrizione di utilizzarlo 3 volte al giorno spazzolando almeno un minuto.

Dopo 15 giorni l‟indice di ipersensibilità è stato nuovamente rilevato.

Sia al tempo iniziale sia al termine della sperimentazione il grado di ipersensibilità è il test di

ipersensibilità è stato effettuato da un operatore esperto con modalità “in cieco”.

E‟ stato calcolata la riduzione dell‟indice di sensibilità dentinale tra il valore osservato all‟inizio e al

termine dello studio. E‟ stato utilizzato il Test U di Mann-Whitney esatto utilizzando il Metodo

Monte Carlo per il calcolo della probabilità.

La Figura successiva mostra la diminuzione dell‟ipersensibilità dopo l‟utilizzo del dentifricio

contenente il biomateriale.

Decremento medio della sensibilità dentinale

2

1,8

1,6

1,4

1,2

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

decremento ipersensibilità

Fluodentin vernice

HA dentifricio

0,6

1,75

È stato calcolato il decremento ottenuto dopo 15 giorni rispetto al valore iniziale tramite Test U di

Mann Whitney esatto. Metodo Monte Carlo per il calcolo della probabilità P<0.005.

Il valore medio risulta significativamente minore rispetto al valore iniziale rispetto al gruppo al

quale è stato applicato professionalmente Fluodentin vernice. Infatti la riduzione ottenuta dopo 15

giorni nel gruppo test è stata dello 0,6 mentre nel gruppo di controllo si è osservato un decremento

di 1,75.

4) Interazione di sistemi biologici modello con superfici inorganiche

Nell‟ ambito delle ricerche condotte sui silicati aventi rilevanza per l‟ambiente e la salute umana, l‟

U.R. di Bologna ha recentemente messo a punto una metodologia di sintesi idrotermale, altamente

23

riproducibile che permette di ottenere nanocristalli di crisotilo sintetici come unica fase, avente

morfologia e stechiometria definita (1). Ciò ha reso possibile la disponibilità di una campionatura

di riferimento standard per studiare il monitoraggio, il comportamento chimico-fisico e citotossico

del crisotilo.

La microscopia a forza atomica mostra la morfologia cilindrica dei nanotubi e permette di stimarne

le dimensioni; il diametro esterno è pari a 24 ± 2nm e il diametro interno 7 ± 1nm, lo spessore della

parete esterna è di circa 10 ±1nm (figura 1). Questi valori indicano che sono presenti circa 10 strati

OT, in accordo con lo spessore critico per il piano di sfaldatura del minerale.

(a

)

7

(c)

21

7

Figure 1: Immagini AFM del

crisotilo a diversi ingrandimenti

(b)

La disponibilità di crisotilo

stechiometrico sintetico con

struttura costante e morfologia

uniforme ha permesso di

approfondire le conoscenze

sulle interazioni con sistemi biologici per cercare di capire il meccanismo di legame con le fibre di

asbesto che porta allo sviluppo di fibrogenesi (asbestosi) e carcinogenesi (carcinoma broncogenico

e mesotelioma). Quindi, i nanotubi di crisotilo sintetico stechiometrico sono stati utilizzati per

studiare l‟interazione sia con le cellule che con proteine modello (2).

Il risultato degli studi ha ben evidenziato il ruolo principale svolto dall‟assenza, nei nanotubi di

crisotilo sintetico, di ioni estranei, usualmente presenti nella fase minerale, come Fe, Ni, Al, Ti, Mn,

Zn, Co e Cr. L‟effetto e la formazione di radicali liberi da parte dei nanotubi di crisotilo sintetico

sono stati confrontati con gli effetti causati dal ben noto e tossico crisotilo naturale, utilizzando

cellule epiteliali A549 del polmone umano. Dopo 24 ore di incubazione, il naturale, ma non il

sintetico, evidenzia un effetto citotossico tramite un legame con la lattato deidrogenasi. La rottura

omolitica del legame C-H e la lipoossidazione delle cellule A549 ha luogo in presenza del crisotilo

naturale, ma non del sintetico. I sistemi antiossidanti sono anche attaccati diversamente. Il cammino

del pentoso fosfato e il suo enzima regolatore deidrodrogenasi glucosio 6-fosfato non sono inibiti

dai nanotubi di crisotilo sintetico e stechiometrico, come ben evidenziato dal grafico in Figura 2.

Quindi nanotubi di crisotilo sintetico stechiometrico possono essere proposti come standard di

riferimento (controllo negativo) per studi tossicologici.(1)

3

5

30

LDH esterna

(% contro LDH totale)

25

Figura 2. Effetto delle fibre di crisotilo sul

rilascio della lattato deidrogenasi (LDH) in un

supernatante di cellule A549. Dopo 24 h di

incubazione in assenza (controllo) o in

presenza di 6µg/cm2 di nanotubi di crisotilo

sintetico o naturale. Dal confronto con il

controllo, si nota che l‟attività della LDH non è

significativamente modificata dal crisotilo

sintetico.

20

15

10

5

0

controllo

crisotilo naturale

crisotilo sintetico

24

Il passo successivo è stato quello di sintetizzare crisotilo sintetico drogato con concentrazioni di

crescenti di Fe per ottenere una diretta evidenza sperimentale del ruolo del Fe nella reattività

chimica e nel danno cellulare legato all' amianto. La presenza di Fe, anche in concentrazioni molto

basse (0,2% wt) trasforma le fibre di crisotilo da inerti a biologicamente dannose.

Per chiarire il meccanismo chimico responsabile della tossicità degli asbesti viene studiata l‟

interazione superficiale tra fibre di crisotilo minerale, che rappresenta il 95% dell‟ asbesto che è

stato utilizzato per la preparazione di manufatti commerciali, e le principali proteine del siero

sanguigno quali l‟ albumina e la fibronectina. Tecniche spettroscopiche ( DC, FTIR, Raman, UV),

microscopiche ( TEM, SEM, AFM ) e diffrattometriche con sorgenti convenzionali e luce di

sincrotrone sono utilizzare per caratterizzare l‟ equilibrio chimico che si instaura tra la superficie

delle fibre e la siero-proteina che, nell‟ aderire alla superficie inorganica, modifica

apprezzabilmente ed irreversibilmente la propria struttura secondaria come mostrato in figura 3 e 4.

[ ] x 10-3 deg cm2 dmol -1

30

low conc.

med. conc.

high conc.

native BSA

20

0

-20

-30

200

220

240

260

Wavelength[nm]

Fig.3: Fig.1). Spettri CD dell‟ albumina prima dell‟ assorbimento sulla matrice inorganica ( blue) e dopo

essere stata messa in contatto con nanocristalli di crisotilo sintetico a diversa ricopertura superficiale: BSA =

2.6 mg m-2 (blue), BSA = 1.7 mg m-2 (azzurro), BSA = 0.9 mg m-2 (blue tenue).

Fig. 4 ) Spetti FTIR ottenuti in KBr

pellets di (a,b) crisotilo sintetico ; (c,b)

crisotilo sintetico con albumina

25

L‟ interazione con le siero-proteine modifica sostanzialmente l‟affinità cellulare e la biopersistenza

delle fibre intrappolate nei tessuti biologici e quindi in grado di sviluppare la propria tossicità. Per

superare le difficoltà sperimentali intrinseche con l‟ eterogeneità chimica e strutturale del crisotilo

minerale, viene studiata principalmente l‟ interazione chimica delle siero-proteine con nanocristalli

di crisotilo sintetici. Le fibre di crisotilo sintetiche presentano una stechiometria superficiale che

può essere modificata in funzione del drogaggio con gli ioni metallici più comunemente presenti

nelle fibre minerali quali Fe e Ni. In questo modo è possibile individuare il ruolo specifico dei

singoli ioni metallici sull‟interazione del crisotilo con la componente proteica e conseguentemente

acquisire informazioni sul meccanismo della tossicità degi amianti. I risultati sperimentali ottenuti

vengono utilizzati in uno studio comparativo computazionale-sperimentale che, utilizzando tecniche

di grafica molecolare, mette in evidenza le modificazioni strutturali della proteina studiata in

funzione di alcuni parametri chimico fisici superficiali del crisotilo determinati sperimentalmente.

5) Ricerca di Storia della Chimica e attività di divulgazione scientifica

La storia della chimica può agire da collegamento fra scienze chimiche ed umanistiche e

incrementare l'interesse degli studenti per lo studio della chimica. Per arricchire l'insegnamento

della stechiometria chimica può essere utile, ad esempio, ricorrere a materiale ricavato da fonti

primarie che riportano esperimenti ormai familiari agli studenti. In questo lavoro si citano esempi

dagli Opuscules di Lavoisier (1774), recentemente tradotti in italiano (2005), e vengono dati

suggerimenti per interpretare i risultati ivi riportati.

26

UNITA’ DI RICERCA DI CAMERINO

Direttore Scientifico: Prof. Alfredo Burini

Sintesi, studi strutturali e attività citotossica di composti di coordinazione dei metalli del

gruppo 11.

L‟unità operativa di Camerino si è occupata principalmente delle seguenti tematiche:

1)

2)

Sintesi di derivati del gruppo 11 della tavola periodica con leganti azotati.

Studio dell‟attività citotossica di alcuni dei derivati ottenuti.

E‟ noto che il rame gioca un ruolo cruciale in diversi enzimi (ad esempio citocromo-c ossidasi,

superossido dismutasi, ceruloplasmina etc.) che catalizzano reazioni redox correlate con il sistema

antiossidante dell‟organismo. Certi complessi di rame catalizzano la formazione di radicali, mentre

altri sembrano essere efficaci come antiosidanti. I diversi comportamenti dipendono dall‟intorno

chimico e dalla natura dell‟agente chelante. In considerazione di quanto detto, la nostra attenzione si

è focalizzata su complessi di rame(I) con leganti “scorpionato”. I leganti poli(azolil)borati e i

relativi scorpionati sono leganti potenzialmente tridentati ampliamente impiegati come leganti

anionici ζ-donatori in un‟ampia varietà di complessi metallici che hanno avuto interessanti

applicazioni anche nella chimica bioinorganica. In particolare i poli(pirazolil)borati di rame sono

stati sintetizzati per ottenere modelli di prodotti naturali contenenti rame aventi varie proprietà. In

questo campo di ricerca, ci siamo interessati alla chimica di coordinazione di leganti

poli(azolil)borati con sostituenti elettron attrattori che generalmente migliorano la resistenza

all‟ossidazione dei centri metallici, la stabilità termica e la solubilità dei complessi. Ad esempio

abbiamo utilizzato il legante di seguito riportato per ottenere derivati di Cu(I) contenenti fosfine

terziarie mono- o bidentate come co-leganti.

I complessi ottenuti sono stati caratterizzati allo stato solido (analisi elementare e FT-IR) ed in

soluzione tramite 1H e 31P NMR. Su alcuni complessi selezionati sono stati eseguiti test su molte

linee cellulari tumorali umane per valutarne la loro attività citotossica (vedi tabella 1).

27

I complessi 1 e 5 mostrano valori di IC50 apprezzabilmente più bassi da quelli esibiti dal cisplatino, è inoltre interessante notare che tutti i tre derivati di Cu(I) testati sembrano essere

particolarmente attivi contro le cellule del carcinoma A459 che sono resistenti ai trattamenti con il

cis-platino.

Modificazioni dei poli(azolil)borati possono essere fatte rimpiazzando l‟atomo di boro a ponte con

altri elementi come il carbonio, il silicio o il fosforo oppure sostituendo i gruppi pirazolici con

quelli triazolici, imidazolici, o cambiando i sostituenti nell‟anello eterociclico. Tali cambiamenti

possono preservare o alterare la carica del legante. Diversi lavori sono stati recentemente pubblicati

usando come leganti derivati del bis(pirazol-1-il)metano aventi una struttura generale del tipo

[RR‟C(pz)2] dove R‟ può essere un gruppo acetato, ditioacetato, solfonato, etossido, fenolato,

tiolato etc.. Noi abbiamo focalizzato la nostra attenzione sui derivati di rame(I) con il legante

monoanionico eteroscorpionato bis(3,5-dimetil-pirazol-1il)acetato, ([HC(CO2)(pzMe2)2]-). Inoltre

abbiamo sintetizzato un nuovo legante scorpionato contenente il triazolo, bis(triazol-1il)acetato,

([HC(CO2)(tz)2]-), in cui i gruppi triazolici, rispetto ai gruppi pirazolici, sono elettron attrattori

(figura 1).

Figura 1. Bis(triazol-1il)acetato, ([HC(CO2)(tz)2]-), 1a; bis(3,5-dimetil-pirazol-1il)acetato,

([HC(CO2)(pzMe2)2]-), 1b.

Facendo reagire questi leganti con [Cu(CH3CN)4][PF6] abbiamo ottenuto i complessi di rame(I)

sotto riportati in cui il legante ausiliare coordinato al centro metallico è la triidrossimetilfosfina, una

fosfina solubile in acqua che aiuta a risolvere il delicato problema della solubilità dei complessi in

condizioni fisiologiche.

I nuovi complessi di rame(I) sono stati testati per le loro proprietà citotossiche su un pannello di

molte linee cellulari di tumore umano. I risultati ottenuti mostrano che i complessi 2 – 4 presentano

un‟attività antitumorale in vitro simile o migliore del cis-platino. In particolare il complesso 3 ha un

valore di IC50 marcatamente più basso rispetto ai composti di riferimento su tutte le linee cellulari

tumorali investigate. Inoltre i test di chemiosensitività hanno dimostrato che i derivati 2 – 4 sono

capaci di superare la resistenza al cis-platino, facendo avanzare l‟ipotesi di un diverso meccanismo

d‟azione (Tabelle 2, 3).

28

Un‟altra linea di ricerca svolta da diversi anni dall‟unità di Camerino, riguarda la sintesi e la

reattività di derivati trinucleari ciclici di Au(I). In particolare abbiamo dimostrato che tali complessi

aventi un intorno chimico C-Au-N mostrano proprietà π-basiche. In virtù di tale caratteristica questi

derivati di oro sono in grado di riconoscere ed interagire con substrati acidi di Lewis. Si sono così

isolati diversi derivati luminescenti in cui la specie acido di Lewis è intercalata ai substrati

trinucleari di oro. Continuando la nostra indagine abbiamo fatto interagire i derivati trinucleare di

oro e argento sotto riportati.

In questo caso non si è isolato il prodotto di intercalazione atteso ma si sono formati derivati

trinucleari eterometallici di oro(I) e argento(I): [Au(carb)Ag2(μ-3,5-Ph2pz)2], [Au2(carb)2Ag(μ-3,5Ph2pz)]•CH2Cl2, [Au(bzim)2Ag2(μ-3,5-Ph2pz)] e [Au2(bzim)2Ag(μ-3,5-Ph2pz)]. Il rapporto Au/Ag

dei derivati dipende dalla stechiometria usata nella reazione. I Composti sono luminescenti, sono

stati caratterizzati tramite analisi elementare, 1H NMR, spettrometria di massa e determinazione

della struttura ai raggi-X. La figura 2 riporta due delle strutture ottenute.

29

Figura 2. Diagrammi ORTEP dei composti[Au(carb)Ag2(μ-3,5-Ph2pz)2]) e [Au2(carb)2Ag(μ-3,5-Ph2pz)]

(sinistra e destra rispettivamente).

Questi cicli eteronucleari formano specie dimeriche attraverso delle interazioni metallofiliche

intermolecolari. Considerando che piccoli clusters oro-argento sono risultati altamente efficaci in

catalisi ed in medicina, i derivati da noi ottenuti potrebbero avere attività farmacologica.

30

UNITA’ DI RICERCA DI CATANIA

Direttore Scientifico: Prof. Enrico Rizzarelli

Le linee di ricerca perseguite hanno riguardato:

i)

ii)

iii)

iv)

v)

l‟effetto degli ioni metallici nei processi di aggregazione di proteine e loro frammenti;

sintesi e proprietà di recettori abiotici di β-ciclodestrine funzionalizzate;

effetto antiossidante di carnosina in studi in vitro;

Riconoscimento molecolare tra sistemi complessi in soluzione acquosa;

Interazione di compessi prionici contenenti rame con ossido di azoto.

I principali risultati ottenuti sono di seguito riportati

1) Caratterizzazione della stabilità termodinamica delle proteine (Prione, amilina, a-beta

amiloide e alfa-sinucleina) e correlazione con le loro caratteristiche conformazionali.

E‟ stato studiato l‟unfolding termico della proteina prionica SHaPrP29-231. Tutti i risultati ottenuti

evidenziano un comportamento termico molto complesso per questa proteina. Una comparazione

dei dati DSC con le curve di unfolding termico monitorate mediante analisi CD a lunghezza d‟onda

di 222 nm mostrano una discrepanza nella temperatura di transizione misurata dalle due tecniche.

Questo suggerisce che una descrizione dell‟unfolding termico di questa proteina solo in termini di

demolizione delle alfa-eliche è incompleta e che altre trasformazioni conformazionali sono

coinvolte nel processo. Quando lo ione rame(II) viene aggiunto al SHaPrP29-231 la temperatura e

l‟entalpia del primo picco calorimetrico sono modificati in dipendenza del rapporto molare

proteina/rame. A rapporto molare proteina/rame di 1:1 la presenza di rame stabilizza la proteina ed

il fenomeno dell‟aggregazione è completamente inibito. Se il rame viene aggiunto al prione in

rapporto molare 1:2 il primo picco, normalmente presente in assenza del metallo, scompare ed è

probabilmente convoluto con il secondo picco che risulta essere fortemente accresciuto in termini di

entalpia. A più alte concentrazioni, il rame promuove l‟aggregazione e non è possibile osservare il

fenomeno dell‟ unfolding nelle curve DSC. E‟ stato studiato il differente effetto del trealosio e della

tetraciclina su, rispettivamente, la stabilità e l‟aggregazione della proteina prionica permettendo da

un lato di confermare la capacità di questo zucchero di interferire con la conversione patologica

della proteina prionica, e dall‟altro, di proporre la DSC come una tecnica efficace per lo screening

di farmaci finalizzato a ottimizzare l‟approccio farmacologico nella terapia delle malattie prioniche.

2) Sintesi e caratterizzazione di peptidi fibrillogenici, loro interazione con le membrane e con

altre proteine native in assenza ed in presenza di ioni metallici Cu (II) e Zn (II).

E‟ noto che la formazione di fibrille amiloidi da amilina umana (hIAPP) è associata al diabete

mellito tipo II e che aggregati protofibrillari di hIAPP possono permeare bilayer lipidici. Tuttavia

non è noto né il ruolo giocato da ioni metallici nel controllo dell‟interazione peptide/membrana, né

quello dovuto a singole mutazioni nella sequenza amminoacidica. E‟ tuttavia indicativo che

l‟amilina di topo, che differisce dalla umana solo per alcuni aminoacidi, non provoca in questi

animali, la malattia. La ricerca è stata indirizzata allo studio dell‟interazione dei frammenti

VHSSNNFGAILSS (hIAPP 17-29) appartenente all‟amilina umana, VRSSNNLGPVLPP (rIAPP

17-29) appartenente all‟amilina di topo e VHSSNNLGPVLPP (rIAPP 17-29 R18H) un mutante di

quest‟ultima, con bilayers di 1,2-dipalmitoilfosfatidilcolina (DPPC) in assenza ed in presenza di

ioni rameici. L‟utilizzo della DSC applicata a sistemi proteina-membrana, con diversi protocolli di

preparazione dei campioni, è capace di evidenziare un comportamento differente per i tre peptidi. In

particolare gli esperimenti hanno dimostrato che il frammento hIAPP 17-29 (umano) è in grado di

interagire significativamente con il bilayer DPPC senza risentire della presenza o meno di ioni rame

31

mentre il frammento rIAPP 17-29 (topo) non mostra alcuna significativa interazione con la DPPC

e non risente della presenza di ione rame. Assolutamente diverso invece il comportamento della

rIAPP R18H che mostra una moderata interazione con la membrana, dipendente dalla presenza di

ioni rame. I risultati degli esperimenti DSC qui ottenuti, ci permettono di ipotizzare un possibile

meccanismo generale delle interazioni metallo-assistite lipide/peptide. Inoltre misure CD

arricchiscono il quadro complessivo dei risultati permettendoci di proporre dei possibili modelli

molecolari per questo tipo di patologia. In particolare appare chiaro che il diverso comportamento

dei frammenti rispetto alle interazioni con le membrane è riconducibile a 5 diversi aminoacidi, sui

75 che costituiscono l‟intero peptide, appartenenti ai frammenti studiati, ed in particolare all‟Istidina

18. Inoltre il frammento umano, a differenza di quello di topo, è stabilizzato nella membrana in

conseguenza alla sua trasformazione da random-coil ad aggregati -sheet, che rappresentano il

primo step per la formazione delle fibrille insolubili implicate nella patologia. Lo stesso approccio

su riportato è stato utilizzato nello studio di interazioni tra il frammento prionico PrP 106-126 con

membrane costituite da DPPC. Ioni rame influenzano il comportamento del sistema secondo il

metodo di preparazione del campione. L‟iniziale formazione di complessi Cu(II) /peptide in

soluzione previene la spontanea inserzione del frammento prionico nella membrana DPPC.

L‟addizione di ioni rame al sistema peptide/membrana già formato implica una progressiva

diminuzione dell‟energia di transizione gel-cristallo liquido della membrana all‟aumentare della

concentrazione di Cu(II). Un comportamento differente si è evidenziato utilizzando Zn(II) al posto

di Cu(II). Tale risultato mostra un‟interessante differenza nell‟effetto modulante dei due ioni sui

sistemi peptide-membrana, i cui meccanismi richiedono di essere ulteriormente approfonditi. Con

l‟utilizzo combinato di ESI-MS, UV-Vis, CD, EPR, DSC e metodi potenziometrici, lo studio è stato

quindi esteso a peptidi analoghi corrispondenti alla regione dell‟elica II del prione, PrP 180-193. In

particolare, sono stati studiati tutti i possibili derivati con i gruppi N- e C- terminali liberi o,

rispettivamente, acetitati e ammidati. PrP Ac180-193 mostra un‟elevata tendenza ad aggregare,

rendendo difficile una stima quantitativa delle proprietà chimico-fisiche in soluzione. PrP 180-193

NH2 ha mostrato la capacità di legare Cu(II) all‟His187 con stechiometria 1:1. In modo analogo, il

complesso del Cu(II) con il frammento PrP Ac180-193 NH2 ha mostrato caratteristiche

spettroscopiche riconducibili a studi condotti in precedenza sull‟intera proteina, suggerendo che la

scelta del modello è giustificata. Inoltre, è stato evidenziato che l‟aggiunta del metallo al peptide

induce una transizione conformazionale alfa-elica -> beta sheets. Un dettagliato studio

potenziometrico delle varie specie chimiche coinvolte nella reazione di complessazione ramepeptide ha richiesto la sintesi di un peptide modello più piccolo (PrPAc184-188NH2). L‟utilizzo di

tale modello, validato anche da un‟analisi comparata dei parametri ESR relativi al frammento

PrPAc184-188NH2 PrP Ac180-193NH2 e all‟intera proteina, ha consentito non solo la

caratterizzazione delle caratteristiche geometriche del complesso, ma anche la misura della costante

di stabilità relativa delle varie specie, suggerendo che tale sito può essere altamente competitivo per

il binding del metallo rispetto ad altri siti già studiati in precedenza. Analoghi studi condotti sugli

octarepeats del prione umano e sugli esarepeats del prione aviario hanno messo in evidenza che le

specie maggiormente popolate nell‟equilibrio Cu(II) – dodecarepeats del prione aviario hanno una

maggiore stabilità delle corrispondenti specie del prione umano. Dettagliate analisi spettroscopiche

ci hanno permesso di stabilire che ciò è ascrivibile alle proline, le quali costituiscono punti di

discontinuità nella formazione del complesso metallico e inducono quindi la formazione di

macrochelati e complessi di nucleari ad elevata stabilità. Tali risultati propongono una significativa

chiave di lettura a livello molecolare del fatto che finora non risultano documentate malattie

prioniche negli uccelli.

3) Progettazione e sintesi di molecole con potenziale attività antifibrillogenica, antiossidante

chelante e antiglicante.

In aggiunta alle tradizionali indicazioni terapeutiche dei faramaci anti-infiammatori (NSAIDs) sono

oggi in fase di studio applicazioni di queste molecole nella cura e nella prevenzione di alcune

32

patologie neurodegenerative quali il morbo di Alzheimer. E‟ stato infatti dimostrato che alcuni

NSAIDs riducono la produzione di A-beta 42 in colture cellulari. Alla luce di queste osservazioni

la ricerca in questo settore appare essere particolarmente interessante e per quanto riguarda la

veicolazione di farmaci in vivo e per quanto riguarda la sintesi di nuove molecole. Per quanto

riguarda il primo punto è stata messa a punto e brevettata la funzionalizzazione con ciclodestrine di

ETODOLAC, un farmaco antinfiammatorio di cui sono noti gli effetti inibitori della COX. Per

quanto concerne il secondo punto è stata dimostrata l‟attività protettiva della Carnosina, un

dipeptide endogeno, nei confronti degli stress nitrosativi in colture cellulari astrogliali,

prospettandone un promettente utilizzo in strategie terapeutiche neuroprotettive.

4) Studio delle interazioni proteine-peptidi-piccole molecole e utilizzo dei risultati come

“constraints” nelle analisi computazionali;

Dati di letteratura e recenti nostre osservazioni sperimentali confermano l‟ipotesi che un‟anomala

interazione del PrP con membrane lipidiche può innescare la conversione del PrPc in PrPsc. In

particolare, il frammento studiato, PrP 180-193, ha mostrato in vitro: i) di interagire con membrane

modello, ii) di formare fibrille ricche in strutture beta-sheet, iii) di essere tossico per cellule

neuronali. Simulazioni di Dinamica Molecolare hanno permesso di studiare la stabilità della alfaelica dei due peptidi.: il peptide zwitterionico PrP 180-193 (L1) e derivati in cui le normali cariche

elettrostatiche presenti ai gruppi terminali sono state neutralizzate (L2). In acqua, la struttura ad

elica dell‟ L1, è instabile; al contrario, nell‟ L2

-elica si divide nella zona centrale alla Gln 186,

e le due risultanti eliche connesse tra loro sono abbastanza stabili. La stabilità della struttura ad elica

dell‟ L1 diminuisce in ambiente idrofobico (etano); questo effetto è ancor più evidente per l‟ L2 per

il quale i residui nella zona C-terminale a partire dall‟ His 187 sono in struttura random-coil. In

quest‟ultimo caso l‟unfolding della zona C-terminale è seguita dalla formazione di legami idrogeno

intramolecolari che legano l‟His 187 con il residuo 191 che “forzano” la struttura a piegarsi in

corrispondenza della Gln 186.

5) Processi di riconoscimento molecolare.

Le porfirine sono tra le molecole più studiate dai chimici. Le ragioni di tale interesse dipendono non

solo dal fatto che esse svolgono un ruolo fondamentale in diversi sistemi biologici, ma anche dalla

facilità con cui esse possono essere studiate grazie alle peculiari proprietà spettroscopiche. Esse

presentano, infatti, proprietà spettroscopiche notevoli (quali l‟elevato coefficiente di estinzione

molare e l‟alta resa di emissione di fluorescenza) che possono essere facilmente modulate inserendo

sia diversi ioni metallici (al centro dell‟anello), sia diversi sostituenti (alla periferia, per esempio in

posizione meso-). In particolare, l‟introduzione di gruppi carichi in posizione meso- ha reso

possibile l‟ottenimento di porfirine solubili in acqua. E‟ importante sottolineare a questo punto che,

in funzione del numero e/o della disposizione dei vari gruppi carichi, le porfirine presentano in

acqua una naturale tendenza verso la auto-aggregazione. I gruppi carichi rendono, infatti, tali

molecole solubili in acqua, ma non idrofiliche. Del resto, la stessa struttura di queste molecole (un

ampia superficie piana, elettron-ricca) favorisce interazioni tipo van der Waals anche in solventi

meno polari dell‟acqua. Chiaramente le porfirine con un alto numero di cariche sono quelle che

restano monomeriche per un più ampio intervallo di concentrazione e forza ionica. In relazione a

ciò, vi era in letteratura la diffusa convinzione che l‟aggregazione su matrici di carica opposta a

quella delle porfirine fosse una prerogativa specifica di porfirine con una forte tendenza verso

l‟auto-aggregazione. poiché in acqua, in presenza di una matrice, sono guidate da specifici processi

di riconoscimento molecolare. Ciò è vero anche per porfirine tetra-cariche che non mostrano alcuna

tendenza ad auto-aggregare (in assenza di una specifica matrice) anche ad „alte‟ concentrazioni (10 4

M) e forze ioniche. La specificità di queste interazioni insieme alla inerente presenza di

cooperatività dei processi di aggregazione, indirizzerà la nostra ricerca verso settori applicativi

33

come quello dei sensori. Infatti, sia la specificità che la cooperatività sono dei requisiti essenziali

per ottenere , rispettivamente, una buona selettività ed una elevata sensibilità.

i) interazioni in soluzione acquosa tra porfirine cationiche e porfirine anioniche, e ii) interazioni tra

le porfirine e templati di carica opposta la cui funzione è quella di organizzare e modulare il numero

di porfirine aggregate. I templati investigati sono stati sinora biopolimeri chirali quali polipeptidi

recanti in catena laterale gruppi ionizzabili al variare del pH. La variazione della densità di carica

sul polipeptide è stata sfruttata per modulare con il pH il numero di porfirine aggregate. Questo ha

consentito di ottenere tutta una serie di sensori per pH, ioni metallici, DNA o RNA. Grazie alle

peculiarità elettroniche e coordinative dei metalli coordinati nel core della porfirina è stato inoltre

dimostrato che è possibile controllare la geometria di aggregazione. Comunque, sia in presenza che

in assenza di templati non è stato ancora acquisito il controllo sulle dimensioni degli aggregati.

Infatti, l‟auto-aggregazione delle porfirine porta alla formazione di specie in cui il rapporto

stechiometrico non coincide con la reale stechiometria delle specie che sono di dimensioni notevoli

e variabili

In questo progetto si propone il disegno, la formazione e la caratterizzazione in soluzione

acquosa di aggregati di porfirine aventi stechiometria determinata e modulabile utilizzando le

interazioni elettrostatiche tra cariche nette di segno opposto quale forze guida dei processi di selfassembly. Questi complessi saranno progettati in maniera tale da renderli attivi verso processi di

trasferimento elettronico fotoattivati o per essere utilizzati come sensori. Il progetto prevede due

approcci diversi, uno in presenza e l‟altro in assenza di templati. Nel primo caso si propone

l‟ottenimento di aggregati di porfirine di carica opposta utilizzando metallo-porfirine pentacoordinate per limitare la crescita dei complessi supramolecolari alle dimensioni desiderate. Infatti,

a differenza delle porfirine planari, i derivati pentacoordinati hanno una sola faccia disponibile

all‟aggregazione e quindi fungono da “stopper”. Nel secondo caso verranno studiati complessi

calixarene-porfirina in cui i calixareni esplichino una funzione di templato organizzatore per

l‟ottenimento di aggregati a stechiometria nota e modulabile. Infatti, dati preliminari indicano che i

calixareni carbossilati inducono l‟aggregazione di un numero discreto e modulabile di porfirine

poiché il numero di siti disponibili per la complessazione varia con il pH. L‟uso di queste molecole

come templati presenta anche altri vantaggi. Infatti: i) possono essere variamente funzionalizzate

variando sia il numero che la natura (cationica, anionica, chirale etc.) dei siti complessanti,

consentendo il disegno di specifiche specie supramolecolari, e ii) sono particolarmente adatti ad

essere utilizzati quali sensori.

6) Caratterizzazione chimico-fisica di complessi di rame(II) con leganti correlati alle proteine

prione da mammiferi o uccelli e loro interazione con ossido di azoto

Lo studio della proteina prione (PrP) si inserisce nel contesto delle malattie provocate da modifiche

conformazionali delle proteine, e dei fattori ambientali che ne determinano l‟eziopatologia. Come

glicoproteina si trova principalmente sulla membrana plasmatica dei neuroni e delle cellule gliali

dei mammiferi. L‟isoforma conformazionale della PrPC, la proteina PrP(scrapie), è il fattore

responsabile delle encefalopatie spongiformi finora identificato. Il protein misfolding può essere

indotto da cambiamenti dell'omeostasi degli ioni metallici, dalla presenza di proteine chaperon

patologiche, da modifiche di pH e da stress ossidativi. E‟ stato dimostrato che la proteina prione ha

un ruolo come trasportatore del rame all‟interno della cellula (per endocitosi), e potrebbe avere

attività SOD-like, anche se questa evidenza è oggetto di grandi controversie in letteratura. La

regione N-terminale del prione umano, costituita dai residui 60-91, possiede quattro sequenze

octapeptidiche, altamente ripetitive, PHGGGWGQ. Studi spettroscopici hanno dimostrato che il

Cu(II) induce la formazione di strutture ordinate in questa regione; infatti, utilizzando peptidi

sintetici corrispondenti a tali sequenze, alcuni autori hanno dimostrato che il legarsi del Cu(II) a PrP

sia necessario a fare assumere la corretta conformazione che consente alla proteina di espletare la

sua funzione antiossidante. Allo scopo di comprendere il tipo di interazione tra metalli e le

specifiche sequenze della PrP, sono stati effettuati numerosi studi utilizzando frammenti peptidici

34

della proteina PrP, che possono essere considerati un modello semplificato, ma rappresentativo.

Determinare, quindi, la precisa coordinazione del rame(II) all'interno del dominio octarepeat è

stato un obiettivo primario per comprendere il ruolo della PrP come "copper protein". A tale scopo,

sono stati effettuati studi spettroscopici e spettrofotometrici dei complessi di Cu(II) con i peptidi

Ac-HGGG-NH2 e Ac-PHGGGWGQ-NH2 , in soluzione acquosa, variando il pH da 4 a 11 per

avere una chiara conoscenza di tutte le specie che si formano in questo intervallo di pH, delle loro

relative percentuali, della loro stechiometria e delle loro caratterstiche geometriche.

Successivamente, per verificare la presenza di molecole d'acqua nella sfera di coordinazione, come

riportato nella struttura cristallografica del Cu-Ac-HGGGW-NH2 , sono stati effettuati studi di ESIMS nei complessi di rame a pH neutro e basico. Spettri EPR in banda X a temperatura ambiente e a

bassa temperatura hanno consentito di determinare il numero di atomi di azoto direttamente legati al

rame nel piano equatoriale. In particolare, a pH fisiologico, i complessi di rame(II) con i peptidi AcHGGG-NH2 ed Ac-PHGGGWGQ-NH2 danno luogo alla specie [Cu(L)H-2] (dove con L si indica

uno dei generici peptidi ed H-2 indica la deprotonazione di due atomi di azoto ammidici, in

conseguenza della complessazione), che presenta una geometria piramidale a base quadrata, con tre

atomi di azoto donatori nel piano equatoriale, provenienti dall‟imidazolo e dai gruppi ammidici, ed

un atomo di ossigeno carbonilico. Negli spettri EPR a bassa temperatura si è ottenuto sia un basso

valore di g|| che della costante di accoppiamento iperfine. Il basso valore della costante di

accoppiamento parallela implica una forte interazione apicale e, quindi, la presenza di un forte

legame con il rame lungo la direzione perpendicolare al piano equatoriale, mentre, la struttura

superiperfine a 7 righe, dovuta all'interazione dell'elettrone spaiato nell'orbitale dx2-y2, o dxy,

centrato sul rame, indica la presenza di tre atomi di azoto nel piano equatoriale. Questi fatti indicano

che la stereochimica del complesso si avvicina di più ad una piramide a base quadrata.

In una seconda fase, viste le elevate potenzialità dell‟ossido di azoto come probe per lo studio

strutturale e redox dei centri metallici, è stata valutata il tipo di interazione con NO da parte dei

complessi Cu- Ac-HGGG-NH2, Cu- Ac-PHGGGWGQ-NH2, come precedentemente fatto con

metalloproteine. In particolare, in questo studio sono state impiegate molecole di NO-donors che

rilasciano ossido di azoto in maniera controllata. Recenti evidenze, inoltre, hanno mostrato che la

PrP influenza l‟attività enzimatica della nNOS (neuronal nitric oxide synthase), l‟enzima deputato

alla sintesi dell‟ossido di azoto nei neuroni. E‟ stato dimostrato che la PrP e la nNOS sono

colocalizzate ed entrambe sono associate a microdomini membranosi ricchi in colesterolo, insolubili

nei detergenti, detti rafts. La nNOS è alterata negli encefali di topi infettati con la proteina scrapie, e

la riduzione della sua attività è dovuta all‟assenza della nNOS dalla sua consueta localizzazione di

membrana, a causa della sua dissociazione dai rafts. La nNOS solubile, infatti, è parzialmente

attiva; sembra, inoltre, che la PrP possa determinare la corretta localizzazione della nNOS o

comunque, che entrambe facciano parte dello stesso sistema funzionale, che può in qualche modo

essere responsabile dell‟attivazione di altre proteine, alcune delle quali capaci di indurre i sintomi

della scrapie. Questi risultati suggeriscono quindi un ruolo della PrP nella regolazione

dell‟efficienza catalitica della nNOS, mentre non è noto come l‟attività dell‟enzima neuronale, o del

suo prodotto NO, possa influenzare la stabilità delle diverse isoforme della PrP. In questo tipo di

misure, si realizzerebbe un modello mimetico della condizione in vivo in cui la presenza dei due

sistemi proteici, il prione e la nNOS, sono colocalizzati. Sperimentalmente, in seguito

all‟interazione del monossido di azoto con questi complessi si osserva una notevole riduzione del

Cu(II), che lascerebbe pensare ad un processo di electron transfer mediato dalla formazione di un

legame debole tra il rame e l‟NO (probabilmente nitrito, cioè la forma ossidata), con successivo

trasferimento dell‟elettrone al centro metallico. Gli shifts spettroscopici osservati sia negli spettri

visibili che nei parametri magnetici, suggeriscono un‟espansione della sfera di coordinazione del

rame(II) che cambia da una piramide a base quadrata ad una geometria pseudo-ottaedrica. La

formazione dell'addotto potrebbe coinvolgere la posizione apicale libera. In presenza di ossigeno,

gli spettri UV-Vis ed EPR (RT) dei due sistemi mostrano le stesse caratteristiche del complesso

originario. Comunque, non si può escludere la possibilità che lo scambio elettronico avvenga anche

a sfera esterna supponendo che la reazione non sia sotto un controllo termodinamico, ma cinetico.

35

36

UNITA’ DI RICERCA DI FERRARA

Direttore Scientifico: Prof.ssa Paola Bergamini

A) Complessi idrosolubili di Renio con 1,3,5-triaza-7 phosphaadamantane (PTA)

B) Studio di composti di coordinazione del platino con molecole naturali o loro derivati finalizzato

alla messa a punto di farmaci innovativi.

A) Complessi Idrosolubili di Renio con 1,3,5-Triaza-7 Phosphaadamantane (PTA)

Introduzione

L‟interesse verso la chimica di coordinazione del renio e del tecnezio è dovuto principalmente alle

applicazioni radiofarmaceutiche dei loro radionuclidi in medicina nucleare; in particolare il 99mTc è

il radionuclide maggiormente impiegato in campo diagnostico (imaging molecolare) per le sue

ideali proprietà fisiche ( -emettitore, Emax = 140 keV, t1/2 = 6 h) e in quanto può essere facilmente

disponibile grazie al generatore 99Mo/99mTc. Entrambi gli isotopi di renio, (186Re, Emax = 1.1 MeV,

t1/2 = 90.64 h; 188Re, Emax = 2.1 MeV, t1/2 = 17 h), sono -emettitori e ottimi candidati per

applicazioni terapeutiche in radioisotopoterapia, ma la disponibilità del generatore 188W/188Re rende

il renio-188 più promettente per lo sviluppo di radiofarmaci antitumorali.

Tecnezio e renio mostrano una chimica molto vasta, a causa del fatto che possono trovarsi in stati di

ossidazione da -1 a +7, e coordinano una grande varietà di leganti assumendo diverse geometrie di

coordinazione. Tale versatilità è accentuata in particolari core, che sono stati ampliamente studiati

per lo sviluppo di nuovi potenziali radiofarmaci.

Fosfine mono e polidentate solubili in acqua giocano un ruolo importante nella chimica di

coordinazione sia nel settore della catalisi che in quello della medicina nucleare (diagnostica per

imaging, Tc-99m; radioisotopoterapia, Re-188). Il legame metallo-fosforo rende i complessi

altamente stabili anche nelle condizioni non favorevoli che si possono incontrare in vivo.

La chimica di coordinazione di Tc-99 e del suo congenere renio si basa sullo studio della reattività

di complessi precursori che, nella maggior parte dei casi, sono stabilizzati da fosfine aromatiche o

alifatiche, in particolare dalla trifenilfosfina, come ad esempio [ReOCl3(PPh3)2],

[M(NCMe)Cl3(PPh3)2], [MNCl2(PPh3)2], (M=Tc, Re). La presenza di PPh3 aumenta notevolmente il

peso molecolare dei complessi, li rende prevalentemente insolubili in mezzo acquoso e quindi non

ideali nella sintesi di radiofarmaci che vengono iniettati in soluzione fisiologica.

L‟attività di ricerca da noi condotta ha portato a sintetizzare e caratterizzare una nuova classe di

precursori di renio e tecnezio non contenenti trifenilfosfina, impiegando la fosfina 1,3,5-triaza-7fosfaadamantano (PTA), ideale sia per la sua solubilità in acqua (ca. 235 g/L), che per le sue piccole

dimensioni. In particolare la nostra attenzione si è focalizzata sul nitruro precursore

[ReNCl2(PTA)3] 1 e sul dioxo-complesso [ReO2Cl(PTA)3] 2 che hanno mostrato una buona

reattività con il legante modello dietilditiocarbammato di sodio (i risultati ottenuti sono stati

riportati nella precedente relazione). Si è quindi pensato di estendere lo studio di reattività ad altre

classi di leganti tra cui riportiamo i monotioli p-Tiocresolo e 1-Tio- -glucosiotetracetato (Tio-Glu).

Risultati e discussione

Reattività di [ReNCl2(PTA)3] 1

Il nitruro-precursore 1 reagisce a temperatura ambiente con il legante Tio-Glu, in presenza di Et3N,

per dare un complesso rosso-arancio in buona resa (Schema 1). La reazione è stata seguita tramite

spettroscopia 31P NMR; inizialmente è presente il sistema doppietto-tripletto a δ= –78.5 e –75.0

ppm, relativo al precursore, che via via sparisce sostituito da un nuovo sistema doppietto-tripletto a

37

-83.5 e -78.2 ppm attribuibile al prodotto finale. Lo spettro protonico NMR, non è particolarmente

significativo in quanto i segnali relativi al PTA nella regione tra 4-5 ppm coprono le risonanze

relative ai protoni del legante; sono invece visibili i singoletti relativi ai CH3 del Tio-Glu tra 2.3-1.8

ppm, la cui integrazione permette di confermare un rapporto legante-PTA 2:3. Lo spettro IR

evidenzia la presenza del legante coordinato e del PTA e anche le analisi elementari sono in accordo

con l‟ipotesi di un complesso nitrurico ottaedrico contenente tre molecole di fosfina e due di

legante. Trattandosi di un complesso diamagnetico nitrurico di Re(V), che presenta tre PTA nella

sfera di coordinazione, il legante dovrà necessariamente essere legato al metallo come monodentato

attraverso l‟atomo di zolfo deprotonato.

Il prodotto [ReN(Tio-Glu)2(PTA)3] risulta solubile in acqua e in tutti i comuni solventi organici; tale

fatto ha reso fino ad oggi praticamente impossibile l‟ottenimento di cristalli idonei alle indagini

strutturali ai raggi X.

Schema 1

N

Cl

PTA

Re

ATP

PTA

N

Glu

S

Tio-Glu

CH2Cl2/MeOH

PTA