PIANO DI LAVORO

ANNO SCOLASTICO 2016-17

MATERIA

SCIENZE

Scienze della terra, biologia e chimica

DOCENTE

Prof. Raffaello Cavagna

CLASSE

Competenze

V H Liceo Linguistico

Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento in esito al percorso quinquennale, nel

secondo biennio il docente di Scienze naturali persegue, nella propria azione didattica ed educativa,

l’obiettivo di far acquisire allo/a studente, oltre a quelle già indicate per il primo biennio, le seguenti

competenze:

• utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e oggetti, riconoscendo i criteri scientifici

di affidabilità delle conoscenze

• individuare ed utilizzare un linguaggio scientifico corretto per analizzare e sintetizzare informazioni,

spiegare fenomeni, per comunicare ed argomentare sulla base di evidenze scientifiche

• valutare lo sviluppo di processi e fenomeni, prevedendone le conseguenze all’interno di sistemi e

relazioni, centrati sulla sostenibilità per la persona, l’ambiente, il territorio.

Lo studio delle Scienze naturali prosegue nel quinto anno in sinergia con quello delle altre discipline

(storia; storia della filosofia; matematica, fisica, ed. fisica) per giungere ad una chiara comprensione

del rapporto tra i fenomeni e gli oggetti del mondo naturale e quelli del mondo scientifico e

tecnologico nel contesto in cui sono state prodotte.

Il passaggio dal programma (didattica che pone maggiormente attenzione ai contenuti) al curricolo

(didattica che pone maggiormente attenzione alle competenze) sposta il punto di vista dall’insegnare

all’apprendere (quindi dall’insegnante all’alunno) e ciò determina una selezione dei contenuti e del

loro numero. Tuttavia, questi contenuti dovrebbero tener conto dei nuclei fondanti della disciplina.

Per dirla con Todaro*, questi nuclei fondanti presentano diversi piani concettuali ed una diversa

collocazione nel curricolo:

1. nuclei fondanti disciplinari, che ci permettono di individuare:

• l’oggetto: i sistemi biologici e i loro livelli di scala e di organizzazione;

• la fenomenologia: la unicità/varietà degli oggetti, la loro natura relazionale e la loro

complessità;

• il processo: l’evoluzione nel tempo e nello spazio;

2. nuclei fondanti procedurali (comuni alla biologia, alle scienze della terra , alla chimica e alla

fisica), cioè le strategie di conoscenza del mondo naturale:

• osservazione, misurazione, comparazione (l’attività sul campo e in laboratorio);

• regole, generalizzazioni in modelli concettuali e di natura probabilistica, modelli, leggi,

teorie (il quadro concettuale della visione evoluzionistica e sistemica);

• l’olismo e il riduzionismo, due approcci diversi, due modalità di interpretazione del mondo

delle discipline (nuclei fondanti ermeneutici);

3. nuclei fondanti essenzialmente “epistemologici” (comuni alla biologia, alle scienze della

terra, alla chimica e alla fisica), nel senso che riflettono intorno ai principi della conoscenza

scientifica:

• sistema (come organizzazione);

• interazione;

• equilibrio;

• flusso di materia, di energia e di informazione;

• trasformazione/evoluzione.

Pertanto, l’attenzione dell’insegnante si posa maggiormente sul processo di apprendimento della

conoscenza. L’acquisizione di contenuti non è il fine ultimo di questo apprendimento (di tipo

1

enciclopedico), ma esso diviene il mezzo per acquisire un metodo di lavoro. Ciò comporterà lo

svolgimento di un limitato numero di “argomenti”: è chiaro quindi che se si misurerà la bontà

dell’insegnamento con la quantità di contenuti trattati, questo approccio è perdente in partenza.

1 Indicazioni per il Curricolo del Secondo Biennio – Provincia di Bolzano - 2012

2 C. Todaro Angelillo, pubblicazione della A.N.I.S.N. (Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali), 2000

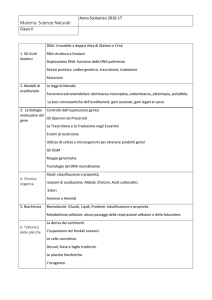

Contenuti

disciplinari

settembre

.Biomolecole: le proteine (ripasso)

Gli enzimi

Bio.1 La meiosi e la riproduzione sessuata

Apolide e diploide. Meiosi e ciclo vitale. Fasi della meiosi.

Meiosi e variabilità

Meiosi nella specie umana. Errori nel processo meiotico. Mancata disgiunzione

Sindrome di Down. Altre anomalie numeriche.

Ottobre

Bio. 2 Il linguaggio della vita: il DNA

Esperimento di Hershey e Cahse

La composizione chimica del DNA,

il modello a doppia elica di Watson e Crick, la struttura del DNA.

Le fasi della duplicazione del DNA, il complesso di duplicazione e le DNA polimerasi,

i meccanismi di riparazione del DNA

Bio. 3 Dal Dna alle proteine

Il «dogma centrale della biologia», la struttura e le funzioni dell’RNA messaggero,

ribosomiale, transfer.

La trascrizione del DNA, il codice genetico

Il ruolo del tRNA e quello dei ribosomi; le tappe della traduzione: inizio,

allungamento e terminazione; la formazione di una proteina funzionante

Mutazioni somatiche ed ereditarie; i diversi tipi di mutazioni puntiformi,

cromosomiche e genomiche; malattie genetiche umane causate da mutazioni

cromosomiche; mutazioni spontanee e indotte; mutazioni ed evoluzione

Novembre

Dicembre

Gennaio

Bio. 4. Genetica 4.1

Termini di uso comune in genetica

La prima e la seconda legge di Mendel

Gli esperimenti e il metodo di Mendel; la legge della dominanza, la legge della

segregazione dei caratteri.

Le conseguenze della seconda legge di Mendel

Il quadrato di Punnett e la probabilità, le basi molecolari dell’ereditarietà, il testcross.

La terza legge di Mendel

La legge dell’assortimento indipendente dei caratteri, gli alberi genealogici,

Le malattie genetiche autosomiche recessive: fibrosi cistica, talassemia, anemia

falciforme, albinismo, Morbo di Tay -Sachs, PKU, corea di Huntington, nanismo

acondroplastico

4.2 Genetica (2)

Interazioni alleliche

Mutazioni e nuovi alleli, poliallelia, dominanza incompleta, codominanza,

pleiotropia.I gruppi sanguigni. Epistasi, geni soppressori, il vigore degli ibridi,

fenotipi complessi e ambiente, eredità poligenica

Geni e cromosomi

I geni associati, la ricombinazione genetica dovuta al crossing-over, le mappe

genetiche.

La determinazione cromosomica del sesso

Autosomi e cromosomi sessuali, la determinazione del sesso, l’eredità dei caratteri

legati al sesso. Morgan e la Drosophila. Le malattie legate a mutazioni sul

cromosoma X; eredità legata al cromosoma Y. Eredità mitocondriale.

Febbraio

SdT. 1 La tettonica delle placche

Le interazioni fra le placche: i margini delle placche,

margini convergenti, divergenti trasformi

il meccanismo che muove le placche

2

Marzo

Il ciclo orogenetico: il sollevamento delle montagne; la formazione delle Alpi e

degli Appennini.

Bio 5.

L’attivazione e la regolazione dei geni (cenni)

Marzo

Aprile

Il ruolo dei geni nel processo di differenziamento cellulare

La regolazione genica nei procarioti. L’ipotesi di Jacob e Monod

La regolazione genica negli eucarioti

La regolazione genica: il controllo della trascrizione

La regolazione genica: i controlli della traduzione

Il genoma eucariotico è versatile

Epigenetica: come l’ambiente influisce sull’espressione dei geni

Bio. 6.1 I procarioti : eubatteri e archea

Le Caratteristiche della cellula procariote. La parete.

Classificazione dei batteri in eubatteri e archeobatteri

Il metabolismo batterico

La curva di crescita dei batteri

I Cianobatteri

6.2Genetica di virus e batteri

Le caratteristiche dei virus. Cicli litici e lisogeni

I virus influenzali

I batteri DNA batterico, i plasmidi

Meccanismi di ricombinazione: trasformazione, trasduzione e coniugazione

nei batteri

maggio

giugno

Metodologia

7. Le biotecnologie e le loro applicazioni

Le biotecnologie hanno una storia antica

Gli strumenti per le biotecnologie

Il DNA ricombinante

L’ingegneria genetica e gli OGM

Le fonti del DNA: genoteche, PCR e DNA sintetico

Le biotecnologie e le speranze per il futuro

DNA ovunque?

Lo studio dei genomi e il Progetto Genoma Umano

La ricerca non si ferma: trascrittomi e proteomi

I problemi connessi con le moderne biotecnologie

Gli alunni dovranno cogliere innanzitutto la materia sotto l'aspetto pluridisciplinare e

interdisciplinare: le Scienze della Natura come sistema di discipline. Lo studio dovrà insistere sul

carattere sistemico della realtà, considerando i diversi elementi di essa in un insieme di relazioni.

Gli argomenti verranno posti, quando possibile, in forma problematica. Partendo dall'osservazione di

un fenomeno o dalla nascita di un problema si cercherà di formulare ipotesi, che verranno

successivamente (se possibile) verificate e di costruire modelli interpretativi del fenomeno stesso.

Ogni contenuto viene sviluppato da quanto gli alunni già conoscono, procedendo per via deduttivainduttiva, talora per via abduttiva (in cui la premessa maggiore è certa, mentre essendo la premessa

minore solo probabile, anche la conclusione è solo probabile).

Allo scopo si intende utilizzare la seguente metodologia:

- lezioni frontali intercalate da discussioni e analisi di problemi;

- lavori di gruppo, in relazione ad esercitazioni pratiche o ricerche a tema;

- ricerca delle connessioni con altre discipline;

- uso del laboratorio di scienze e della strumentazione in dotazione;

- uso dell’Aula di Informatica;

e le seguenti tecniche didattiche:

- lettura e interpretazione del libro di testo, brani, articoli o altro materiale bibliografico;

- visione ed interpretazione di film, CD-rom, DVD;

- svolgimento di attività pratiche (a casa o in laboratorio) e di ricerche di approfondimento;

- costruzione di carte tematiche e di altre rappresentazioni grafiche;

- uso di simulazioni e giochi;

- uscite sul territorio.

3

strumenti

Tra i sussidi didattici si utilizzeranno per le diverse discipline:

- riviste: Le Scienze, Tuttoscienze, Naturalmente, Scienza e Conoscenza , Unterricht Biologie

- audiovisivi VHS;

- lavagna luminosa:

- software didattico (CD-Rom, DVD);

- biblioteca;

- laboratorio di Scienze

- piattaforma Bioelearning

- siti Internet

Verifiche e

criteri di

valutazione

Ad integrazione delle tradizionali prove orali verranno utilizzate prove oggettive strutturate

(verifiche sommative), che mireranno a cogliere, in primo luogo, gli obiettivi di conoscenza e abilità

(comprensione, applicazione) e, quando possibile, di competenza.

Oltre a ciò si utilizzeranno prove non strutturate, come la stesura di relazioni o

rappresentazioni grafiche/cartografiche, commenti a fotografie, interpretazioni di grafici e carte,

discussioni generali e di gruppo, giochi di ruolo, ricerche a tema, elaborazione di mappe concettuali,

miranti a valutare perlopiù le capacità di analisi, di critica, di elaborazione, di sintesi. Queste capacità

sono valutate in modo parziale nel corso del biennio di studio, in modo più incisivo nel triennio.

Tali prove concorrono a determinare il voto orale nelle classi in cui non sia previsto

esplicitamente il voto scritto.

Eventuali

attività di

recupero

Sportelli settimanali a richiesta

Bolzano, 13 ottobre 2016

Il docente prof. Raffaello Cavagna

4

![mutazioni genetiche [al DNA] effetti evolutivi [fetali] effetti tardivi](http://s1.studylibit.com/store/data/004205334_1-d8ada56ee9f5184276979f04a9a248a9-300x300.png)