Luca Tentoni

Le elezioni comunali del 2016

nei capoluoghi di regione

Nota introduttiva

Questo e-book raccoglie alcuni testi che Mentepolitica

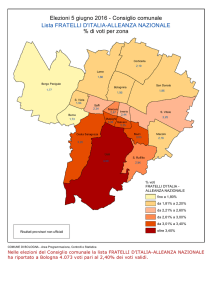

ha pubblicato sulle elezioni comunali del 2016, con

qualche “divagazione” sul referendum abrogativo di

aprile e quello, prossimo, di ottobre sulla riforma

costituzionale. Sono preceduti da un testo che chiudeva

il precedente Quaderno, in modo da formare un

raccordo col volume già pubblicato. Qui si ripercorre la

campagna elettorale puntando però più sull’analisi dei

dati e del contesto sociale, politico e istituzionale che

sulla dialettica corrente. La seconda parte del volume

analizza invece i risultati del primo e del secondo turno

delle elezioni comunali del 5-19 giugno. Come per i due

precedenti quaderni di Mentepolitica, riproponiamo i

testi con un leggero editing. In attesa del referendum

costituzionale, il cui esito a nostro avviso influenzerà

comunque il futuro del sistema politico italiano,

proponiamo ai lettori questa raccolta, con lo scopo, più

volte ribadito su Mentepolitica, di rendere il dibattito

sociale, politico e culturale sempre più ampio e ricco.

1

Indice

Parte Prima

-

Le elezioni comunali e il “voto degli esclusi” (19 marzo

2016) – pagina 3

Partiti “del leader” ed elezioni locali (2 aprile 2016) –

pagina 10

L'Italia dei "sette campanili" (9 aprile 2016) – pagina 19

Referendum, note a margine (23 aprile 2016) – pagina 25

Referendum costituzionale, la partita è aperta (30 aprile

2016) – pagina 33

La battaglia di Roma (7 maggio 2016) – pagina 40

Il "bipolarismo comunale"(14 maggio 2016) – pagina 49

Le comunali "arcobaleno" (21 maggio 2016) – pagina 59

Comunali, l'importanza dei candidati sindaci (28 maggio

2016) – pagina 65

Parte Seconda

-

Il voto nelle “sette capitali”: un primo bilancio (11 giugno

2016) – pagina 73

Comunali: il rendimento dei candidati sindaci (15 giugno

2016) – pagina 82

-

Bilancio dei ballottaggi (25 giugno 2016) – pagina 89

-

Comunali, i voti ai partiti nei sette capoluoghi (tabella) –

pagina 99

2

Parte Prima

Le elezioni comunali e il “voto degli esclusi”

19.3.2016

Mentre i partiti definiscono, fra mille difficoltà, le

candidature alle elezioni comunali, c'è già chi si

prepara a dare al voto nei grandi centri urbani un

valore politico nazionale. Si tratta di comparazioni

da effettuare con cautela, trattandosi di

consultazioni di diverso genere. In primo luogo,

l'affluenza alle comunali è solitamente più bassa di

circa il 15-20% rispetto a quella delle politiche. Se

ci riferiamo ai soli dati aggregati relativi alle sette

maggiori città dove si voterà fra un paio di mesi

(Torino, Milano, Bologna, Trieste, Roma, Napoli,

Cagliari) abbiamo un'affluenza oscillante fra il

54,1% delle europee e il 62% delle regionali (59,6%

comunali) che sale però al 74,6% alle politiche (il

periodo considerato va dal 2011 al 2015). La

"platea" di riferimento, insomma, sarà stavolta

meno ampia che nel 2013. Inoltre, ci sono

3

appuntamenti nei quali i partiti e le coalizioni

ottengono rendimenti diversi: più il voto è politico,

ad esempio, più il M5S ha possibilità di conseguire

una percentuale elevata. Non si spiegherebbe

diversamente il 24,3% avuto alle politiche 2013 dai

Cinquestelle contro il 21,7% delle europee e il

16,4% delle regionali 2013-2015. Senza contare,

inoltre, che a Roma a poca distanza di tempo, nel

2013, per comunali, regionali e politiche, con questi

risultati: M5S 12,8% comunali, 27,3% politiche,

16,8% regionali. In quella occasione il centrodestra

ottenne invece il 31,7% per il Campidoglio, il 28,3%

per la Regione ma solo il 23,7% per la Camera.

Anche il centrosinistra ebbe un maggior risultato

alle comunali romane rispetto alle politiche e alle

regionali. Inoltre, bisogna considerare che alle

amministrative una percentuale media di voti

variabile fra il 7,3% e il 7,7% degli aventi diritto è

costituita da schede dove il votante non ha optato

per un partito ma ha scelto solo il candidato

sindaco o "governatore". Quindi, i raffronti

andranno fatti con molto giudizio. Ad ogni buon

conto, però, queste comunali possono dirci molto

4

più di quanto crediamo: basta cercare altrove i

segnali più significativi. Per ottenere qualche

indicazione potremmo prendere in considerazione

due fattori: la "filosofia di fondo" del sistema di

voto e il comportamento degli elettori. Per quanto

riguarda il primo, è ben noto che fra il meccanismo

per l'elezione dei sindaci e l'Italicum per la Camera

esistono alcune affinità: il doppio turno se nessuno

supera una certa percentuale (il 50% nei comuni, il

40% per Montecitorio) e il ballottaggio "chiuso" (a

due). Restano, ovviamente, molte differenze, fra le

quali la possibilità di apparentamenti fra il primo e

il secondo turno (possibili nei comuni ma non - o

non ancora - per l'Italicum) e il premio di

maggioranza che in un caso è riservato alla

persona (comunali: contano i voti dei candidati

sindaci, non quelli delle liste) e nell'altro al partito

(Camera dei deputati). Questo "patrimonio

comune" ai due sistemi (il premio e il ballottaggio

chiuso) ci permette di fare un passo ulteriore:

cercare di comprendere come si comportano gli

elettori dei partiti e dei candidati esclusi dal

ballottaggio. Si tratta, com'è evidente, di dati che

5

anche in tal caso vanno presi con molta cautela,

perchè

conta

parecchio

la

personalità

dell’aspirante sindaco “bocciato” al primo turno.

Quello più vicino ideologicamente - in teoria - ad

uno dei promossi al ballottaggio potrebbe – per

esempio - essere un suo acerrimo avversario

politico, quindi non necessariamente gli elettori

rimasti "orfani" sarebbero disposti a tornare alle

urne per sostenere il candidato "meno distante"

(alcuni, piuttosto, potrebbero preferirgli lo

sfidante). Fatte perciò le dovute distinzioni, resta

però l'interesse che il comportamento di voto degli

esclusi riveste in funzione di una possibile futura

scelta analoga che potrebbe presentarsi loro in

occasione del ballottaggio con l'Italicum. Poichè,

secondo tutte le rilevazioni e i sondaggi, nella

battaglia per la conquista del premio di

maggioranza alla Camera i competitori in lizza

sarebbero il Pd e il M5S, resta da vedere come si

comporterebbe l'elettorato di centrodestra (sia nel

caso che l’area di Berlusconi e Salvini tornasse

unita e competitiva con gli altri due soggetti

politici, sia nell’ipotesi di “corsa separata”). Sarà

6

dunque importante confrontare i dati delle ultime

elezioni politiche, europee e regionali con quelli

delle comunali per capire se il centrodestra ottiene

più voti andando diviso o unito e se - arrivato

eventualmente al ballottaggio - è in grado di

attrarre voti e da quale direzione. A Bologna sarà

interessante assistere alla lotta fra M5S e Lega.

Altrove, invece (per esempio in qualche città non

capoluogo di regione) potrebbero trovarsi a lottare

per il secondo posto i Cinquestelle e il

centrodestra: chi avrebbe la meglio (con nuovi o

confermati rapporti di forza)? In situazioni del

genere, come si comporterebbe l'elettorato escluso?

I votanti di centrodestra appoggerebbero il M5S, si

asterrebbero o darebbero un (poco probabile)

sostegno al candidato di centrosinistra? Inoltre: in

realtà come Torino, invece, la sinistra radicale

accorrerebbe in massa per sostenere Fassino (nello

specifico, ma si potrebbe fare anche il caso di

Giachetti a Roma) in un possibile secondo turno?

A Milano e Trieste, dove i favoriti appaiono i

candidati di centrosinistra e centrodestra, a chi

finirebbero i voti “grillini”? E nella Capitale, con la

7

Raggi (M5S) favorita, come si comporterebbero gli

elettori di un centrodestra che potremmo

eufemisticamente definire "plurale"? C'è poi il caso

di Napoli, dove ogni combinazione è possibile e

dove i concorrenti competitivi sono almeno

quattro (quindi due o più verranno "eliminati" al

primo turno, lasciando elettorati più o meno

cospicui a fare da arbitri). Insomma, mentre i

ballottaggi con l'Italicum che i sondaggi presentati

da Mentana il lunedì al Tgla7 sono "esercitazioni",

nelle città italiane potrebbero andare in scena

davvero tutte le combinazioni possibili: Pd contro

M5S; Pd contro centrodestra; centrodestra contro

M5S. Senza contare gli outsider e De Magistris a

Napoli. Si tratta, nelle città come a livello

nazionale, di sfide fra partiti o “cartelli elettorali”

che possono portare al ballottaggio soggetti politici

con un consenso complessivo (come sembra

verosimile) di circa il 50-60% dei votanti del primo

turno. La questione del “voto degli esclusi”,

dunque, diventa cruciale. Inoltre, sarà importante

leggere con attenzione i dati delle elezioni nei

capoluoghi di regione tenendo presente che in

8

questa classe di comuni (in particolare, nelle sette

città

al

voto)

la

Lega

è

fortemente

sottorappresentata (abbassando così il dato

complessivo del centrodestra) mentre il Pd è

sovrarappresentato. Andranno infine valutati i

rapporti di forza fra Pd e sinistra radicale (di solito,

Democratici e altri di area hanno fra il 70 e l'85%

dei voti dell'intero centrosinistra allargato) e quelli

fra Forza Italia e Lega (nei sette comuni considerati

il Carroccio ha ottenuto, nel periodo 2011-2015, fra

il 2 e il 4% dei voti mentre gli azzurri hanno

oscillato fra il 14 e il 21%). Una volta depurati i dati

dalle tendenze locali e isolati i casi più significativi,

anche questo turno amministrativo potrà insomma

darci qualche indicazione tendenziale. Il che, lo

ripetiamo, non sarà un pronostico sulle "politiche"

ma aiuterà partiti e analisti ad orientarsi circa

l'andamento

dell'offerta

elettorale

e

del

comportamento dei (pochi, si suppone) votanti.

9

Partiti "del leader" ed elezioni locali

2.4.2016

In un'epoca nella quale i partiti tendono a perdere

spazio e consenso mentre i leader divengono non

solo centrali ma trainanti e decisivi per il risultato

elettorale e per la stessa esistenza di molti soggetti

politici, il voto per il rinnovo dei consigli comunali

previsto per la fine della primavera rappresenta un

banco di prova fondamentale. Poichè la politica è

sempre più un fatto mediatico e personalizzato, i

partiti e i movimenti hanno la necessità di agire su

due fronti: da un lato, quello nazionale, dove la

comunicazione non può che passare attraverso

internet ma anche per i mezzi di comunicazione

"tradizionali" (giornali, televisione); dall'altro, c'è la

dimensione locale del rapporto "porta a porta" con

gli elettori e con le loro esigenze quotidiane,

variabili a seconda del tipo di comune e del

contesto sociale ed economico. Nei soggetti politici

di un tempo il livello nazionale e quello locale non

erano poi così disgiunti, anche se potevano

apparire distanti: l'organizzazione capillare

10

tradizionale (la sezione aperta e funzionante anche

nei comuni più piccoli) e alcuni fattori unificanti

(l'ideologia, la prevalenza della classe dirigente sul

leader, il peso nazionale dei notabili locali)

facevano sentire la "presenza" del Partito anche in

ambiti territoriali minori. La "spettacolarizzazione

della leadership", com'è stata definita, comporta

che i soggetti politici affidino le loro fortune ad

una personalità di spicco, la quale non può che

perseguire politiche nazionali e avere un'agenda

più orientata sui grandi temi di facile presa

sull'opinione pubblica che su argomenti di

interesse locale. A livello periferico, tuttavia, la

situazione va gestita in modo diverso: se il

franchising del leader nazionale e il brand del

partito possono essere utilizzati, è però vero che da

soli non bastano per conquistare consensi e

arrivare ad amministrare realtà peculiari. Serve

una classe dirigente che sia direttamente in

contatto con i cittadini: una sorta di "secondo

canale" rispetto alla comunicazione e al "formato"

del partito del leader. Come dimostra la storia

della Seconda Repubblica, la competizione locale è

11

sempre stata più favorevole ai partiti radicati sul

territorio, laddove quella di livello nazionale ha

avvantaggiato i soggetti politici più abili a

dominare il panorama mediatico globale. Il

centrosinistra e la Lega hanno saputo affermarsi a

livello comunale, provinciale e regionale mentre

Forza Italia ha sempre avuto i suoi migliori

risultati alle elezioni parlamentari nazionali ed

europee. Il centrodestra è riuscito ad aggiudicarsi

importanti amministrazioni del Nord grazie (in

realtà come il Veneto si potrebbe dire soprattutto)

al radicamento del Carroccio. Il partito di

Berlusconi e quello che oggi è di Salvini (ma per

lungo tempo è stato di Bossi) rappresentano gli

opposti modelli organizzativi: "leggero" quello del

Cavaliere, "pesante" e capillare quello del "senatùr"

e del suo successore. Il rendimento elettorale

spiega molto, se si confrontano i consensi delle

politiche con quelli delle amministrative, ma se ci

si limita ad osservare il voto per classi di comuni

alle elezioni parlamentari si falsa la prospettiva,

perchè non si coglie la differenza che c'è fra Forza

Italia e la Lega: entrambe, infatti, ottengono

12

percentuali più alte nei comuni più piccoli, mentre

nelle grandi città non catturano o catturano meno

un voto che è sfaccettato e - per certi versi - "di

opinione". Il "partito del leader" berlusconiano è

stato in grado, nei momenti migliori, di trainare il

centrodestra e di portarlo quasi sempre a ridosso

del 50% dei voti nazionali, alle elezioni per Camera

e Senato (la defezione della Lega nel 1996 e

l’esclusione dell'Udc nel 2008 hanno ovviamente

ricondotto il risultato del centrodestra più vicino al

45%): la Cdl ha complessivamente ottenuto il

52,1% nel 1996 (centrodestra 42%; Lega 10,1%), il

49,6% nel 2001, il 49,2% nel 2006, il 52% (46,3%

centrodestra, 5,7% Udc) nel 2008. Tuttavia, quella

Forza Italia che alle politiche e alle europee era uno

schiacciasassi (tale da comprimere l'espansione

leghista,

ad

esempio

nell'elezione

"europarlamentare" del 1994, a vantaggio del

partito "azzurro"), alle elezioni locali era invece,

soprattutto al Nord e al Centro (dove però il

centrodestra è strutturalmente più debole del

centrosinistra, in particolare nelle "zone rosse")

notevolmente svantaggiata. In alcune aree del Sud,

13

però, si poteva osservare un buon rendimento del

centrodestra alle amministrative, dovuto a

dinamiche di carattere locale e alla presenza di un

personale politico (in gran parte proveniente

dall'esperienza della Prima Repubblica) molto

radicato sul territorio. Riportando il discorso su un

livello più generale, è importante fissare un

concetto: i partiti "del leader" sono fatti per

affrontare competizioni a carattere nazionale.

Vincono a livello locale se hanno una storia

"ideologicamente favorevole" (cioè una tendenza

costante a un voto orientato verso quella famiglia

politica) o se reclutano personale politico che ha un

contatto col territorio. Diversamente, i partiti

"tradizionali" hanno una forte base di

simpatizzanti e una rete orientata all'ascolto dei

territori ma non sempre hanno avuto leader capaci

di catturare consensi supplementari a livello

nazionale. Nella transizione che stiamo vivendo,

tuttavia, non esistono più partiti di questo genere.

La Lega, per esempio, aveva un leader forte (Bossi)

ma che non riusciva ad ottenere consensi oltre i

confini territoriali d'insediamento naturale, mentre

14

oggi Salvini sembra in grado - con un approccio

comunicativo molto orientato all'uso dei mezzi di

comunicazione di massa: televisione, internet - di

raggiungere un pubblico più vasto, sia per

numerosità sia per collocazione geografica. Il Pd

ha compiuto un percorso diverso: aveva leadership

meno durature e "incontestate" della Lega, mentre

ora ha Renzi che è una sorta di "dominus" del

partito; l'articolazione locale si è andata

indebolendo (anche parecchio, in alcune realtà)

pur se - sul piano dei risultati elettorali - è riuscita

fin qui a mantenere il governo della grande

maggioranza delle amministrazioni regionali e

comunali; oggi il partito è più forte sul piano

mediatico ma più "leggero", o, meglio, gli ambiti

nazionale e locale appaiono più scollegati e

lontani. In quanto al M5S, sebbene le prime

affermazioni siano arrivate in “periferia” (le

comunali a Parma, le regionali del 2010 in EmiliaRomagna), il movimento non ha roccaforti, ma un

livello di consenso molto omogeneo che sembra

non essere sostanzialmente intaccato in modo

incisivo dalla presenza, in alcune regioni, di "poli

15

dominanti" (la zona rossa, il lombardo-veneto

leghista). La comunicazione del M5S si è basata

inizialmente su un leader nazionale (Grillo) e sulla

"Rete" (internet, i social network): a livello di

risultati, il riscontro maggiore si è avuto in ambito

nazionale (dove i Cinquestelle hanno assunto

posizioni radicali sull'euro, ad esempio) mentre sul

piano locale il Movimento non è mai riuscito a

conquistare una regione o (finora, almeno) il posto

di sindaco in una città capoluogo di regione. I tre

maggiori soggetti politici del Paese (più Forza

Italia, che molti danno per quarta classificata) sono

ormai "partiti del leader", anche se nel M5S si

assiste ad una tendenza opposta a quella degli altri

soggetti politici, con la scelta di un progressivo

passaggio di testimone da Grillo ad una dirigenza

nazionale "plurale". Tutti usano forme di

comunicazione moderna (solo Forza Italia non ha

una presenza su internet e sui social network

paragonabile a quella della concorrenza) ma

ognuno ha articolazioni locali di diverso tipo e diciamo così - "intensità". La Lega è di gran lunga

la più radicata, seguita da Pd, M5S e, buona

16

ultima, Forza Italia. In occasione di queste elezioni

comunali, però, figurano pochi candidati sindaci

leghisti nelle città capoluogo di regione (il che,

tuttavia, non esclude affatto che il partito di Salvini

possa ottenere un buon risultato elettorale) mentre

quelli

"azzurri" sono generalmente

poco

"supportati" (tranne il caso di Milano, che tuttavia

ci sembra molto peculiare) dal consenso degli altri

gruppi di centrodestra. Le difficoltà del "partito

leggero" berlusconiano, perciò, potrebbero essere

accentuate da questa situazione, soprattutto in

realtà come quella romana, dove il candidato di

Berlusconi dovrà vedersela con Giorgia Meloni,

leader di un partito - FdI - molto radicato nella

Capitale.

L'incognita

di

questo

turno

amministrativo è dunque rappresentata, nelle

grandi città, da Pd e M5S e dalla loro capacità (non

potendo contare su "traini nazionali" poco efficaci

in elezioni locali) di "sintonizzarsi" con un tipo di

competizione che richiede un grande radicamento

territoriale. Senza Renzi, Salvini, Grillo e

Berlusconi, i candidati dovranno vedersela con i

cittadini e con esigenze diverse da quelle che sono

17

oggetto di dibattito sui grandi mezzi di

comunicazione di massa. In fondo, è un po' una

sorta di nemesi: ora che i partiti debbono la

propria fortuna ai leader e alla capacità di

personalizzare e nazionalizzare il confronto

politico, sono costretti a misurarsi anche con una

dimensione lontanissima e periferica. Ecco perchè

ogni esito delle “comunali” appare oggi possibile.

18

L'Italia dei "sette campanili"

9.4.2016

Fra due mesi, quando saranno aperte le urne delle

elezioni comunali, i partiti non potranno fare a

meno di dare ai responsi delle "amministrative" un

valore politico. O, meglio, lo faranno soprattutto i

vincitori. In ogni caso, se ci sarà un dibattito sui

risvolti del voto sul quadro politico nazionale si

terrà conto non delle centinaia di comuni che pure

rappresentano una parte non trascurabile

dell'elettorato, ma dei sette capoluoghi di regione

dove avranno luogo le sfide principali,

probabilmente le più incerte e appassionanti.

Come nella storica trasmissione radiofonica "Tutto

il calcio minuto per minuto", insomma, saranno le

notizie provenienti dai "campi principali" ad

occupare in modo pressochè totalizzante

l'attenzione degli appassionati. Eppure quelle sette

città, come del resto i ventuno capoluoghi di

regione italiani (per il Trentino-Alto Adige si

considerano Trento e Bolzano) hanno un

comportamento elettorale molto diverso rispetto al

19

resto del Paese. Per accorgersene, basta elaborare i

dati relativi alle consultazioni dal 2006 in poi. In

tutte le occasioni il centrosinistra avrebbe vinto le

elezioni: non solo come Unione nel 2006 (51,9%

contro il 41,6% nazionale) ma anche come "piccolo

centrosinistra" nel 2008 (politiche: Pd e Idv

avrebbero portato Veltroni a Palazzo Chigi col

43,6% dei voti contro il 37,6% nazionale; il

centrodestra si sarebbe fermato al 41,7%, contro il

46,8% nazionale) e nel 2009 (europee). Alle

politiche 2013 la coalizione di Bersani ha ottenuto

nei comuni capoluogo di regione il 33,7% contro il

29,6% nazionale e il rispettivo 24,4%/29,2% del

centrodestra). Alle europee 2014, inoltre, il solo Pd

ha avuto il 43,5% a fronte del 40,8% nazionale,

mentre il centrodestra si è fermato al 21,2% (molto

al di sotto del 26,7% ottenuto in tutta Italia) e il

M5S al 22,1% (meglio del 21,2% nazionale). I

capoluoghi di regione pesano molto sul piano

politico, ma non troppo su quello numerico: i loro

elettori, infatti, sono poco meno di otto milioni,

circa un sesto del corpo elettorale italiano. I sette

capoluoghi dove si andrà alle urne il 5 giugno

20

hanno però, da soli, circa il 70% degli aventi diritto

al voto di questa categoria di comuni, contro il 30%

(circa 2,4 milioni di italiani) degli altri 14 centri.

Roma, Napoli, Milano, Torino, Bologna, Cagliari e

Trieste, insomma, pesano parecchio sul complesso

dei capoluoghi regionali e, politicamente, contano

ancora di più. Sul piano del rendimento dei

principali partiti c'è poca differenza fra il dato

delle sette città al voto rispetto a quello delle altre

quattordici. La caratteristica dei capoluoghi di

regione in generale e, in particolare, di quelli dove

si eleggeranno i sindaci nel prossimo giugno, è la

minore affluenza alle urne rispetto al dato

nazionale (-0,8% alle politiche 2008, -3,5% alle

europee 2009, -0,6% alle politiche 2013, -4,6% alle

europee 2014). In compenso, il dato delle schede

bianche e nulle è più basso che altrove. Quella

nelle sette città, insomma, sarà una competizione

che è già strutturalmente diversa per i rapporti di

forza più sbilanciati verso il centrosinistra e a

sfavore del centrodestra rispetto al quadro

nazionale, ma sarà ancora più complessa perchè la

moltiplicazione delle candidature e le diverse

21

combinazioni e alleanze nelle città renderanno

difficile tracciare una sintesi che non risenta troppo

dell'eterogeneità di domanda e offerta politica. Di

sicuro il dato del M5S sarà omogeneo, perchè i

Cinquestelle si presentano senza liste civiche e

alleanze: i loro punti di partenza sono - nelle sette

città capoluogo di regione - il 24,3% delle politiche

2013, il 21,7% delle europee 2014, il 16,4% delle

regionali 2013-2015, il 7,4% delle scorse comunali

(quasi tutte risalenti al 2011, quando il Movimento

di Grillo era agli albori). Oscillante fra il 6 e il 9%,

invece, è l'area della "sinistra radicale", mentre la

"destra radicale" e la Lega hanno ottenuto, nel

periodo 2011-2015, fra il 7 e il 10% dei voti (solo il

5% alle politiche, però). Molto variabili, inoltre,

sono i dati riguardanti Pd e Forza Italia, che hanno

oscillato parecchio negli ultimi anni, anche

tenendo conto delle liste "di area" che si sono

presentate alle regionali e alle comunali per

sostenere i candidati sindaci o governatori. Va

però tenuto conto, per un'indicazione di massima,

che le liste di Forza Italia-Pdl hanno

rispettivamente ottenuto il 21,7% alle comunali

22

2011 (liste di area: 7%), il 19,4% alle politiche, il

14,4% alle europee, il 15,8% alle regionali (liste del

governatore: 3,3%) mentre quelle del Pd sono

passate dal 27,2% delle comunali (liste del sindaco

o "di area": 4,8%) al 28,9% delle politiche, al 44,1%

delle europee e al 30,5% delle regionali (liste "del

presidente": 7,1%). Questi dati - e la configurazione

dell'elettorato delle sette città capoluogo - spiegano

il successo del centrosinistra e della sinistra alle

scorse “amministrative” (in sei comuni col Pd, in

uno - Napoli - senza). In una "roccaforte rossa"

come Bologna, ad esempio, la sola lista del Pd non

ha mai ottenuto meno del 38-40% dei voti, mentre

la seconda classificata non è mai arrivata al 20%

(16,6% Pdl alle comunali 2011; 19,1% M5S alle

politiche 2013, 15,3% M5S alle europee 2014; 14,5%

Lega alle regionali 2014). In altre parole, in realtà

del genere molto dipende dal rendimento dei

Democratici, mentre in città come Roma e Napoli

le distanze fra i possibili "poli" (e fra i candidati in

lizza) sono meno nette, almeno stando ai

precedenti più prossimi. In questa "Italia

metropolitana" dei sette capoluoghi, insomma, che

23

è un po' più astensionista e un po' più di

centrosinistra rispetto al resto del Paese si gioca

una partita che non è affatto scontata e che

probabilmente sarà decisa, fra due mesi (al

ballottaggio quasi ovunque, si suppone) dalla

capacità o meno delle "famiglie politiche" di restare

coese. Questo è però il vero vulnus delle elezioni

2016: in molte realtà nei poli si giocano partite

"tutti contro tutti", quindi i risultati complessivi

delle liste di un'area potrebbero risultare in linea

con i precedenti, ma l'esito della competizione

potrebbe invece riservare più di qualche sorpresa.

24

Referendum, note a margine

23.4.2016

Il referendum del 17 aprile è giunto a 42 anni di

distanza da quello sul divorzio (12-13 maggio

1974) e a 21 anni dall'ultima consultazione che

superò comodamente il quorum (quella dell'11

giugno 1995). In questa storia in due atti

dell'istituto referendario ci sono altrettante

eccezioni che confermano la regola: il mancato

quorum del 1990, il quorum scattato nel 2011. Per

il resto, fra i primi e i secondi 21 anni di

referendum c'è un abisso. Il primo è stato il

periodo della battaglia sul merito e nelle urne; il

secondo, quello dell'astensionismo di supporto al

"no". Che la tendenza ad abrogare le leggi fosse

ormai diffusa era già chiaro alla fine degli anni

Ottanta. Nelle consultazioni del 1974 (divorzio),

1978 (finanziamento partiti, legge Reale), 1981

(aborto - 2 quesiti - abolizione dell'ergastolo,

ordine pubblico, porto d'armi), 1985 (scala mobile)

il "no" vinceva sempre e comunque, anche con

scarti minimi come nell'ultimo referendum della

25

serie, caratterizzato da una contrapposizione fra

Craxi e Pci-Cgil che chiuse forse definitivamente le

porte ad una possibile futura "alternativa di

sinistra". Nel primo quarto di storia referendaria,

dunque, prevalsero l'alta affluenza (sempre minore

rispetto alle politiche, però) e la tendenza

dell'elettorato a confermare le leggi dello Stato,

anche le più sgradite (quella sul finanziamento

ebbe il 43,6% di sì: un campanello d'allarme per la

Prima Repubblica; del resto, in quel drammatico

1978 l'elettorato italiano non era ancora pronto,

come sarebbe stato nel 1991-'93, per dare una

"spallata" al sistema). Dal 1987 in poi, tuttavia, i

"sì" partono quasi sempre in vantaggio: su 58

quesiti, in 51 casi (con quorum o meno) hanno

prevalso i favorevoli all'abrogazione contro i 7 nei

quali (tutti nel 1995: altra eccezione che conferma

la regola) ha vinto il "no". Da quasi trenta anni a

questa parte, insomma, i difensori di una legge

hanno sempre meno speranze che il popolo voti

per confermarla. Da un lato perchè i comitati per il

sì sono più agguerriti e mobilitati (trattandosi,

peraltro, per la maggior parte, di questioni in

26

genere meno note al grande pubblico ma capaci di

sollecitare

la

partecipazione

dei

settori

dell'elettorato più sensibili a determinati temi) e da

un altro lato perché il “fronte del no” comprende,

fra il 1987 e il 1995, che le partite "a viso aperto"

stanno premiando gli sfidanti e decide dunque

(grazie all'"azzardo astensionista" tentato con

successo, nel '90, dai partiti desiderosi di non

inimicarsi i cacciatori, contrari ai quesiti

ambientalisti) di dar vita al "secondo tempo" della

storia referendaria: quello del "non voto". Dal 1997

in poi, infatti (tranne l'eccezione del 2011) si

dispiega la seconda parte della storia referendaria,

caratterizzata dall'alleanza fra un astensionismo

strutturale di solito più forte di quello fatto

registrare per tutti i tipi di elezioni (europee,

politiche, regionali ed amministrative) e i partiti

schierati per il "no". La percentuale media dei

votanti ai referendum, che negli anni '70 era stata

dell'84,4% e nel decennio successivo era scesa ad

un pur sempre ragguardevole 74,1%, era

sicuramente destinata ad erodersi, ma non a

crollare. Seguendo il declino della partecipazione

27

elettorale per altri tipi di consultazione, si sarebbe

potuto scendere verso una quota intorno al 50%,

ma sarebbe rimasto possibile mantenere in primo

piano la battaglia fra il sì e il no, lasciando sullo

sfondo quella sul quorum. Invece l'idea del “fronte

del no” di disertare le urne ha fatto precipitare

l'affluenza media: 53,2% negli anni '90 (durante i

quali il periodo 1991-'95 è stato ancora all'insegna

della mobilitazione, soprattutto in chiave

antisistema, mentre nel '97-'99 si è affermato il

partito "del no astensionista") fino al 32,1% fatto

registrare nel periodo dal 2000 ad oggi. Per

curiosità va rilevato che quel 32,1% corrisponde

quasi perfettamente all'affluenza del primo

appuntamento della serie (21 maggio 2000, 32,2%)

ed è molto vicino al 31,2% di domenica 17 aprile

2016. Nel frattempo, abbiamo avuto tre

consultazioni con un'affluenza fra il 23 e il 26%

(2003, 2005, 2009) e una col quorum raggiunto

(2011, 12-13 giugno, anche in questo caso in un

periodo di fermenti sociali e politici, quasi come

venti anni prima). Non è difficile ipotizzare che,

senza la mobilitazione delle ultime settimane sul

28

quesito relativo alla trivellazione in mare, anche il

referendum del 2016 avrebbe fatto registrare una

partecipazione al voto inferiore al 25%. Da un lato,

insomma, abbiamo avuto stavolta un probabile

surplus di affluenza dovuto all'aumentare della

tensione politica intorno alla consultazione, ma come al solito - abbiamo avuto almeno un 15-20%

di elettori che avrebbero potuto optare per il no ma

sono stati orientati verso l'astensione. Ad oggi non

è dato sapere se, in presenza di uno scheramento

di tutti i partiti per il sì o per il no (ma comunque

per il voto) si sarebbe raggiunto il quorum (data

l'affluenza di regionali ed europee recenti,

solitamente più alta che nei referendum, il dubbio

è legittimo). In qualche modo, sembra esserci quasi

un'eterogenesi dei fini: la mancanza del quorum a

fronte dell'impegno di tutti i partiti per il voto

sarebbe stato un atto di sfiducia e rifiuto dell'intero

sistema politico. La scelta di taluni soggetti

(diversi, in questi ultimi 16 anni) di defilarsi per

rivendicare la "vittoria anti abrogazionista"

utilizzando i "non voti" del "partito dell'astensione"

ha dato forza a chi ha usato questo espediente, ma

29

in realtà ha ottenuto probabilmente l'involontario

risultato di riuscire a mascherare una più generale

debolezza e perdita di credibilità dell'intera classe

dirigente politica. In altre occasioni, infatti, nelle

quali l'astensionismo non poteva essere utilizzato

(alle elezioni amministrative in particolare) si è

assistito a consultazioni con un'affluenza vicina se

non inferiore al 50% (regionali 2015: 53,9%;

regionali Emilia-Romagna 2014: 37,7%; regionali

Calabria 2014: 43,8%; comunali Roma 2013: 52,8%).

Al di là, dunque, delle polemiche politiche che

hanno accompagnato le scelte di schieramento

("nel voto" o "fuori dalle urne") dei diversi partiti e

leader, resta il problema della partecipazione

popolare. Lo scarso interesse per un quesito può

avere un peso, ma limitato a pochi punti

percentuali. Lo dimostra il fatto che molti cittadini

- in numero sempre maggiore - non si mobilitano

per esercitare il loro diritto di voto neanche per

scegliere da chi far governare il proprio comune, la

propria regione, il Paese. È opportuno tenere conto

di questo fattore, non solo per le imminenti

comunali del 5-19 giugno ma soprattutto per il

30

referendum costituzionale di ottobre. È bene

ricordare, infatti, che se l’ampia riforma voluta dal

centrodestra nel 2005 e sottoposta al voto del 2006

è stata bloccata col "no" popolare in una

consultazione nel corso della quale ha votato il

52% degli aventi diritto, nel 2001 la più circoscritta

riforma del Titolo V della Costituzione è stata

approvata dall'elettorato, ma con un'affluenza

molto modesta (il 34,1%). Com'è noto, il

referendum costituzionale non ha quorum, ma fin

qui è stato utilizzato per sottoporre al giudizio

popolare progetti vasti e di elevata eterogeneità e

complessità, non per singoli articoli o istituti. Nei

referendum del 2001 e del 2006, come in quello di

fine 2016, si è sempre deciso su importanti

variazioni

della

Carta

Repubblicana.

Verosimilmente, a ottobre tutti i partiti

cercheranno di mobilitare l'elettorato per ottenere

una partecipazione alta, perciò - su un banco di

prova importante come la modifica della Seconda

Parte della Costituzione - si capirà se le forze

politiche saranno in grado di coinvolgere la

maggioranza assoluta degli italiani a pronunciarsi

31

per il “sì” o per il “no”. Se neppure in un clima che

si presuppone di scontro e di alta tensione politica,

con un cambio istituzionale in gioco, il "quorum

morale" del 50% più uno sarà raggiunto, la Terza

Repubblica nascerà (con o senza la riforma) sotto il

peggiore degli auspici.

32

Referendum costituzionale, la partita è aperta

30.4.2016

Ogni

sondaggio

relativo

al

referendum

costituzionale di ottobre è attualmente poco più

d'un embrionale tentativo di "saggiare il terreno".

Abbiamo ancora quasi sei mesi di campagna

elettorale (compresa quella per le comunali, che si

concluderà col voto del 5 e 19 giugno) quindi non

stupisce che - su cento intervistati da Euromedia

Research per “Ballarò” del 19 aprile scorso - ben 46

(il 45,9%, per l'esattezza) non sappiano se

andranno a votare o, per ora, non siano

intenzionati a farlo. Lo stesso risultato del

sondaggio, relativamente alla preferenza di chi

invece andrebbe ai seggi, è poco significativo: il

26% degli interpellati approverebbe la riforma,

mentre il 28,1% la respingerebbe. Non è solo un

dato rientrante nel margine d'errore statistico, ma è

anche suscettibile di variazione nel corso dei mesi.

Detto questo, però, il sondaggio della Ghisleri non

è affatto inutile, perchè delinea alcune tendenze

già molto chiare. Secondo la rilevazione, la

33

consultazione sulla riforma costituzionale sembra

già una sorta di referendum pro o contro Renzi:

voterebbe “sì” il 69% degli elettori centristi di

governo (Ncd-Udc) e il 65,2% di quelli del Pd (il

“no” si fermerebbe rispettivamente al 6 e al 5%,

con un tasso di indecisi o non votanti fra il 25 e il

30%). Solo gli elettori di Sel avrebbero una

marginale propensione al "sì" maggiore rispetto a

quella di altri partiti d'opposizione: 26,6% contro

l'11% di FI e Lega, il 7% di FdI e l'8,5% del M5S.

Tuttavia, anche in Sel il “no” arriverebbe oltre il

40% (42,2%) in linea col 42,9% di FI, il 46% della

Lega, il 46,5% di FdI e il 51,4% del M5S. Tutto

scontato, dunque? Alcuni indicatori ci dicono che

non è così. Certo, l'elettorato di centristi, Pd e Sel

sembra già schierato (solo il 25-31% è indeciso o

non voterebbe: una quota fisiologica). Oscilla fra il

40 e il 46,5%, invece, il tasso di indecisione

nell'opposizione di centrodestra e nel M5S. Quel

28,1% di "no" alla revisione costituzionale, inoltre,

somiglia molto al 27,4% (sul totale degli aventi

diritto al voto nel territorio nazionale) dei “sì” al

referendum sulla trivellazione in mare. In altre

34

parole, non è difficile credere che le posizioni degli

elettori sul “sì” al referendum del 17 aprile e sul

“no” a quello del prossimo ottobre siano in gran

parte sovrapponibili. Anche aggiungendo a questi

dati quelli di un sondaggio Ixè per “Agorà” del 22

aprile, secondo i quali i “sì” prevarrebbero con

circa il 53% dei voti contro il 47% dei “no”, le cose

non cambierebbero molto (pur se Ixè prevede

un’affluenza referendaria del 69% che ad oggi

sembra spropositata e che in parte contrasta col

60% di votanti alle politiche stimato dallo stesso

istituto). In termini di rapporto fra espressioni di

voto nel sondaggio Euromedia la differenza (che

abbiamo ricavato noi) fra “sì” (48,1%) e “no”

(51,9%) rientrerebbe ugualmente nel margine

d’errore statistico intorno al valore del 50%.

Avremmo – comparando “Euromedia” e “Ixè” una “forchetta” del 48-53% per il “sì” e del 47-52%

per il “no”, dunque un esito del tutto incerto. Se

queste sono le posizioni di partenza, con un 28%

già mobilitato per il “no” e un 26% mobilitabile per

il “sì”, o viceversa (ci permettiamo di prendere

come punto di partenza l’affluenza del 54%

35

prevista da Euromedia anziché il meno probabile

69% di Ixè) si possono già trarre alcune

conclusioni. La prima è che per vincere la

consultazione di ottobre Renzi avrà bisogno di

disporre di tutte le forze del suo partito e degli

alleati centristi, se gli italiani al voto saranno 26-27

milioni. La seconda è che buona parte della

competizione si gioca sul grosso di quegli elettori

che oggi – se si votasse per le politiche - non

sceglierebbero alcun partito e che non sanno se e

come si esprimerebbero in occasione della

consultazione di ottobre. Fra costoro, solo 15,5 su

cento direbbero “sì” alla riforma, contro il 12,1%

che voterebbe “no”. La mobilitazione dei due

fronti potrebbe verosimilmente portare l’affluenza

sopra il 50% degli aventi diritto, nonostante il fatto

che per il referendum costituzionale non ci sia

bisogno di un quorum minimo di validità. Questo

sondaggio, dunque, non ci permette di prevedere

un vincitore, ma ci indica tre possibili direttrici

della campagna elettorale referendaria autunnale.

La prima, interna alla maggioranza di governo,

sarà la massima mobilitazione possibile dei votanti

36

di Pd e centristi (ampiamente minoritari rispetto al

complesso del sostegno che i sondaggi accordano

ai partiti di opposizione). Quel 30% circa di

simpatizzanti del partito di Renzi che non sa se e

come votare è probabilmente composto da elettori

che non condividono appieno la posizione del

premier e che forse si ritrovano di più in quella

della minoranza del Pd. Si tratta di una massa di

voti che potrebbe – se spinta verso il sì o il no spostare l'ago della bilancia in maniera sensibile. In

altre parole, Renzi non solo deve portare alle urne

il grosso del suo partito che è già favorevole alla

riforma, ma deve conquistare almeno la "non

belligeranza" dei suoi oppositori interni (anche per

questo sta cercando di "arruolarne" alcuni nei

comitati per il “sì”). La seconda direttrice lungo la

quale si snoderà la campagna elettorale riguarderà

invece i partiti di opposizione. Quel 27-28% di

elettorato che si è già manifestato (con i “sì” antitrivellazione) al referendum di aprile sembra

intenzionato a tornare alle urne, anche perchè

l'appuntamento di ottobre è molto più importante.

Ma c'è quel 45,7% di elettorato indeciso di Forza

37

Italia che potrebbe andare ovunque, anche verso il

fronte del sì. La (per ora improbabile)

ricomposizione del centrodestra può influenzare

l'esito del referendum costituzionale, accelerando

processi di riaggregazione o di dispersione

dell'elettorato "moderato". L'area a destra del Ncd,

infatti, rappresenta pur sempre, in tutti i sondaggi,

poco meno di un terzo dei potenziali votanti.

Quindi, le dinamiche di leadership, programmi,

posizionamenti di questa area molto eterogenea

sono suscettibili di produrre effetti molto marcati

non solo sull'esito della consultazione ma anche

sulla futura struttura del (per ora scontato)

ballottaggio (con l'Italicum) per la conquista del

premio di maggioranza alla Camera dei deputati

nel 2017 o 2018. Infine, la terza direttrice riguarda

il "voto di chi non vota". La prova generale per

comprendere se la quota elevata di elettori che

oggi non andrebbe alle urne per il referendum

costituzionale è un blocco granitico o se può invece

essere scalfito da "stimoli politici" è costituita dalle

prossime elezioni amministrative. Se l'affluenza

resterà al massimo sul 55-60%, probabilmente il

38

"partito astensionista" non si “scongelerà” neppure

per il referendum. Un conto infatti è scegliere da

chi far governare la propria città (un tema molto

concreto e percepito come vicino dai cittadini), un

altro conto è esprimersi su una vasta e complessa

modifica della Costituzione (per di più, in pieno

autunno). Mobilitare i propri elettori, sperare nelle

incertezze nel fronte avverso, cercare di catturare

un po' di "astensionisti cronici": questo è il filo

conduttore di una battaglia appena iniziata e il cui

esito è completamente imprevedibile e aperto.

39

La battaglia di Roma

7.5.2016

La decisione di Berlusconi di sostenere, alle

comunali romane, il candidato centrista Alfio

Marchini anzichè la candidata di FdI e Lega

Giorgia Meloni, è la prova che nel centrodestra è in

corso una resa dei conti. Si tratta di un

appuntamento rinviato troppo a lungo e ormai

necessario, perchè nulla esclude con certezza che si

possa tornare ad elezioni politiche (anticipate) già

nella primavera del 2017. Col vecchio "Porcellum"

(il sistema elettorale utilizzato per eleggere i

parlamentari nel 2006, 2008 e 2013) bisognava

formare una coalizione per sperare di aggiudicarsi

il premio di maggioranza alla Camera. Tre anni fa

l'alleanza fra Pdl, Lega e destra si fece: anche se il

centrodestra era in fase calante, Berlusconi mancò

per poco il sorpasso nei confronti del centrosinistra

di Bersani (pur restando sotto quota 30%, tuttavia).

Il partito del Cavaliere e il Carroccio

attraversavano una fase critica, che per Berlusconi

si è aggravata mentre per la Lega si è mutata in

40

una contingenza positiva: il nuovo leader Salvini,

infatti, ha riportato il suo partito verso percentuali

di rilievo. Da una situazione nella quale la

leadership di Berlusconi e il peso elettorale della

componente vicina al PPE era preponderante

rispetto alla destra si è passati ad una fase di

debolezza reciprioca (2012-2013) delle due "anime"

della coalizione e, infine, alla situazione attuale.

Oggi la componente dell'ex Cdl che a Roma si

riunisce intorno a Marchini parte da una base

elettorale che alle ultime europee era intorno al

17% in città e al 21% nazionale (FI-Ncd-Udc),

contro il 7% ottenuto da Lega-FdI nella Capitale

(9,9% nazionale). In teoria, se ci fossero le

condizioni politiche per un'intesa coalizionale,

l'anima "popolare" del centrodestra e quella

"lepenista" potrebbero contare su un 24% a Roma e

un 31% nazionale (europee 2014) che però,

secondo i sondaggi, potrebbe arrivare oltre, al 3234%. In realtà, a Roma Marchini e Meloni

resteranno in campo mentre, su scala più ampia, la

scelta finale sarà fra il centrodestra "classico"

guidato (anche non personalmente, ma comunque

41

dominato) da Berlusconi e una coalizione a

trazione leghista e di destra, nella quale gli

"azzurri" avrebbero un ruolo marginale e quasi

"servente". Nella fase politica nella quale ci

troviamo, Pd e M5S possono giovarsi delle

divisioni nell'ex Cdl. A Roma, perchè c'è il rischio

che nessuno dei due candidati di centrodestra

vada al ballottaggio e a livello nazionale perchè

l'Italicum premia una sola lista: se per Berlusconi e

Salvini è difficile trovare un accordo per le

comunali ed è quasi impossibile costituire una

coalizione per le politiche, si può ben immaginare

che il "listone" comune per la Camera dei deputati

è ad oggi una pura utopia. Non si arriverà

facilmente ad un'intesa nel centrodestra; è più

facile che si vada alla conta, soprattutto per

stabilire se i rapporti di forza dell'ultimo

appuntamento elettorale importante (le europee

del 2014) sono ancora validi o se, invece, la destra

prevale - sia pur di poco - sulla componente che in

Europa si riconduce al PPE. Il terreno migliore per

una gara senza esclusione di colpi è Roma. Più a

sud, la Lega non ha molta forza e la destra di FdI

42

non riesce a contrastare i centristi. Più a nord,

invece, il Carroccio sembra aver preso un

vantaggio cospicuo sugli "azzurri". La Capitale è

tradizionalmente una città generosa verso la

destra: alle comunali del 1993, quando Berlusconi

disse che se fosse stato romano avrebbe votato Fini

(dando così il via alla stagione ventennale della

Cdl) il Msi ebbe il 31%. Il risultato fu il frutto del

crollo della Dc e dei liberali (cioè dell’area

popolare-liberale che poi Berlusconi avrebbe

voluto “incarnare”), ma va ricordato che

monarchici, missini e altri di destra avevano

comunque sempre avuto numerosi consensi. Nel

1946, alle comunali, la Dc e il Pli ebbero il 25,3%

contro il 27,7% di qualunquisti e monarchici; nel

1952 (sempre alle comunali, come in tutti gli

esempi che seguono) il risultato fu di 35,5% per la

Dc e il Pli contro il 19,7% di Uq-Pnm-Msi; nel 1956,

Dc-Pli 36,4%, Pnm-Pmp-Msi 20,9%; nel 1960, DcPli 38%, Msi-Pdium 17,9%; nel 1962, Dc-Pli 37,5%,

Msi-Pdium 18,6%; nel 1966, Dc-Pli 41,4%, MsiPdium 11,6%; nel 1971, Dc-Pli 32,2%, Msi-Pdium

17,4%; nel 1976, Dc-Pli 34,8%, Msi 10,6%; nel 1981

43

Dc-Pli 32,6%, Msi 8,7%; nel 1985 Dc-Pli 35,6%, Msi

9,3%; nel 1989, infine, Dc-Pli 33,8%, Msi 6,9%. Quel

41-44% dei voti democristiani, liberali e missini del

periodo 1976-'89 non è poi troppo distante dal 44%

ottenuto da Msi, Dc e Unione di centro nel 1993 a

Roma (47% complessivo per i candidati Fini e

Caruso). In altre parole, nella Capitale il confronto

fra i centristi moderati (Pli e Dc prima, Udc e Forza

Italia poi) e la destra è sempre stato un elemento

importante della competizione. I democristiani, a

Roma, erano dominanti sul piano numerico ma

non riuscivano sempre a fare come sul piano

nazionale: servirsi, cioè, del voto missino e di

destra in casi di emergenza (come la mobilitazione

del 1976 contro il sorpasso del Pci, che vide la Dc

resistere grazie al "ritorno a casa" di molti voti

persi a destra nel biennio 1971-'72). Nella Capitale,

infatti, la destra riusciva non di rado a erodere

elettorato "di confine" con la Dc e il Pli. Durante la

Seconda Repubblica, questo confronto fra centro

moderato e destra si è svolto talvolta, a Roma, su

un piano di quasi parità: alle europee del 1994, FI e

alleati centristi hanno avuto il 24,5% dei voti

44

contro il 25,3% di An e altri di destra. Forza Italia

ha sofferto molto, nei primi anni, la difficoltà di

radicarsi sul territorio, soprattutto alle comunali

1997 (25,9% della destra contro il 13,8% di "azzurri"

e CCD), ma molto meno in elezioni nazionali come

le europee del 1999 (25,2% a 20,7% per la destra) e

persino alle comunali, nel 2001 (22,3% destra,

25,1% FI-Ccd-Cdu-altri). Così, si è avuto equilibrio

alle europee 2004 (20,4% destra, 19,6% azzurri e

altri), alle politiche 2006 (21,2% a 24,8%) e alle

comunali dello stesso anno (20% contro 15,1%).

L'unificazione di An e FI nel Pdl ha reso

impossibile, nel periodo fra il 2008 e il 2013,

quantificare la forza delle due anime della vecchia

Cdl. Ma alle europee del 2014 si è avuto di nuovo

un primo risultato “disaggregato” (6,74% per Lega

e FdI contro il 17,14% di FI e Ncd-Udc). Nel

frattempo, tuttavia, il contesto politico è cambiato:

al posto della "destra che andava verso il centro",

quella di Fini, ce n'è una che se ne allontana in

modo molto marcato. A ben vedere ci sono

divaricazioni e differenze persino all'interno delle

due "anime": pur essendo entrambi all'opposizione

45

di tutti i governi e dell'euro dal 2011, Meloni e

Salvini hanno però concezioni non perfettamente

coincidenti (oltre a storie politiche molto diverse);

sul fronte "del PPE", c'è una certa distanza fra chi è

ora al governo con Renzi (Udc-Ncd) e voterebbe sì

al referendum costituzionale e chi, invece, è

all'opposizione e si schiererebbe per il no (Forza

Italia). Oltre a euro e governo, il discrimine è

dunque sulla posizione circa le riforme

istituzionali: gli "azzurri" hanno fatto parte della

"coalizione ampia" che ha - per un certo periodo,

durante i mesi del "patto del Nazareno" - sostenuto

il progetto di revisione costituzionale voluto dal

Pd. Oggi, il "centro popolare" (vicino al PPE della

Merkel e dei conservatori britannici) è dato dai

sondaggi intorno al 14-15% nazionale (secondo

l'Emg, Forza Italia è circa al 12%, Ncd-Udc al 3%;

per Ixè FI avrebbe l'11%, Ncd-Udc il 3,4%) mentre

la "destra lepenista" (vicina alle destre europee e,

per quanto riguarda la Lega, anche al candidato

repubblicano statunitense Donald Trump) è

quotata intorno al 18-20% (15% Lega e 4,5% FdI-An

per Emg, 15% Lega e 3,6% FdI-An per Ixè). In

46

pratica, la partita si gioca per pochi punti

percentuali a livello nazionale e forse anche nel

comune di Roma. A Milano la coalizione è coesa

perchè ci sono equilibri locali da rispettare, anche

regionali, ma certamente sarà interessante vedere

se il Carroccio riuscirà ad avere la meglio su FI in

una città che spesso è stata molto più favorevole

agli "azzurri" che ai leghisti. A Napoli, invece, c'è

solo Forza Italia o poco più: la destra ha un peso

minore rispetto a Roma. Ecco perchè - se c'era

bisogno di uno "strappo" e di un confronto diretto,

di una sfida che anticipasse la lotta per la

conquista dell'intero centrodestra - non esisteva

posto migliore della Capitale. Se uno fra Marchini

e Meloni andrà al ballottaggio, sarà interessante

studiare quanti dei voti dell'avversario escluso

andranno al restante "campione" del centrodestra.

Il fossato fra le due "anime", infatti, è sempre più

ampio, senza contare la concorrenza: per i

"popolari", il "partito della Nazione" di Renzi; per

la destra anti-euro, il M5S. Oltre a lottare fra loro

per il predominio, insomma, le due anime del

centrodestra dovranno evitare di farsi logorare e

47

stringere nella morsa Pd-M5S. Democratici e

Cinquestelle, infatti, sembrano prepararsi ad essere

i protagonisti del ballottaggio con l'Italicum del

2018 (o, più probabilmente, del 2017) e hanno tutto

l'interesse a indebolire e mantenere divisa un'area,

quella di centrodestra, che se unita sarebbe

potenzialmente competitiva, dunque "pericolosa"

per loro.

48

Il "bipolarismo comunale"

14.5.2016

Con le elezioni amministrative del 5-19 giugno

anche il sistema politico dei grandi comuni italiani

sembra destinato ad abbandonare la lunga

stagione del bipolarismo. Come abbiamo

accennato nello scorso capitolo, la pluralità di

candidature competitive rende più che probabile la

dispersione del voto e l'arrivo al ballottaggio di

personalità che forse insieme rappresenteranno

poco più della metà degli elettori votanti al primo

turno. In questo modo potrebbe essere certificata la

fine, anche a livello locale, della ventennale

stagione del confronto fra due coalizioni che aveva

caratterizzato la Seconda Repubblica fino alla

svolta rappresentata dalle “politiche” del 2013. Se

ci si riflette, è proprio dall'introduzione del nuovo

sistema per l'elezione diretta dei sindaci che si

afferma, all'inizio degli anni Novanta, l'epoca della

politica fondata sul successo dei leader e sulla

necessità di costruire alleanze e coalizioni

competitive. La caratteristica dei sistemi elettorali

49

comunali e di quelli nazionali era, fino al '92, la

rappresentazione proporzionale delle preferenze

politiche dei cittadini. Le maggioranze in

Parlamento e nei comuni - anche se ampiamente

annunciate in precedenza - si concretizzavano al

momento di scegliere, in assemblea, la giunta

(locale) o il governo (nazionale). I partiti, che

prima negoziavano sulla base dei risultati elettorali

e dei rapporti di forza, si sono invece trovati – dal

’93 - ad allearsi per superare la prova del voto.

Mentre il Presidente del Consiglio, però, non è mai

stato formalmente eletto dal popolo (persino il

Porcellum indicava il "capo della coalizione",

perchè il ruolo del Presidente della Repubblica e

del Parlamento non sono stati modificati, neppure

in occasione della riforma costituzionale che sarà

sottoposta al giudizio degli italiani nel prossimo

ottobre), il sindaco lo è sempre stato, dal 1993 in

poi. L'elemento maggioritario e personalizzante

della competizione è stato accentuato sia dalla

necessità - nei comuni - di raggiungere e superare

il 50% dei voti validi per conseguire l'elezione al

primo turno, sia dall'eventuale ballottaggio

50

"chiuso" (cioè riservato ai primi due, in modo da

bipolarizzare la competizione). Poi il Mattarellum,

nelle differenti versioni per Camera e Senato, ha

spinto il sistema dei partiti a riaggregarsi intorno a

due schieramenti contrapposti. Persino il

Porcellum ha continuato ad avere effetti

bipolarizzanti, consentendo però ai partiti

maggiori (Pd e Pdl) di competere senza la necessità

di costituire coalizioni omnibus: rispetto al 2006,

infatti, nel 2008 l'Udc "ha corso" fuori dal

centrodestra (Pdl-Lega-Mpa) e la sinistra radicale

(Arcobaleno) è restata fuori dal centrosinistra (PdIdv). Si sono formate "coalizioni minime vincenti"

ma l'impianto è rimasto bipolare, finchè l'elettorato

ha scardinato il sistema e imposto un assetto

diverso. Pur riuniti in due poli competitivi,

centrosinistra di Bersani e centrodestra di

Berlusconi hanno avuto insieme solo il 58,73% dei

voti per la Camera dei deputati, nel 2013. L'indice

di bipolarismo, cioè la percentuale dei voti

ottenuta dalle due coalizioni meglio classificate

alle elezioni politiche (in particolare, alla Camera e,

per quanto riguarda il periodo 1994-2001,

51

limitatamente al voto per la parte proporzionale) è

salito dal 77,18 del 1994 (abbiamo considerato

però, come avversaria dei Progressisti, l'alleanza

fra i due "tronconi" del centrodestra: al nord Forza

Italia con la Lega, al sud FI-AN; in realtà vanno

conteggiati nel polo di centrodestra i voti di tutti i

partiti di quella che subito dopo le elezioni sarebbe

diventata l'alleanza sostenitrice del primo governo

Berlusconi) all'85,46 del 1996 (Lega fuori dai poli)

per attestarsi all'84,64 del 2001 (Rifondazione e Di

Pietro fuori dal centrosinistra), riprendere quota

fino al 98,92 del 2006 (il vero trionfo del

bipolarismo, con tutte le forze politiche schierate

con l'Unione o con la CDL), discendere all'83,83 del

2008 (Udc e sinistra radicale autonomi) e infine

crollare al 58,73 del 2013 (con la comparsa del M5S

e di Scelta Civica). La storia, insomma, ci racconta

di un sistema dei partiti che a livello nazionale

parte da un indice di bipolarismo già molto alto

nel 1994 (77%), si assesta sull'85% circa nel periodo

1996-2001 e che sfiora il 90% nella media delle

prime tre elezioni del secolo (2001-2006-2008:

89,13%) prima del crollo del 2013. Un sistema

52

politico e partitico completamente diverso - anche

per modalità comunicative e per la presenza di

alleanze elettorali e non post-elettorali come in

precedenza - da quello della Prima Repubblica. Un

bipolarismo che poteva concedersi defezioni di

forze più o meno marginali ma che restava saldo e

connotava il sistema dei partiti della Seconda

Repubblica. Questo bipolarismo esisteva anche

nelle elezioni per i comuni maggiori. Se prendiamo

in considerazione le sette città dove si voterà il 5 e

forse anche il 19 giugno (Roma, Milano, Napoli,

Torino, Bologna, Cagliari, Trieste) notiamo che la

percentuale di voto ai primi due candidati

classificati alle elezioni comunali è stata in media

dell'82,58% nel periodo 1993-2013 contro l'81,46%

ottenuto alle politiche dalle prime due coalizioni

nazionali nello stesso periodo. Il "bipolarismo

comunale", però, ha avuto un esordio meno

brillante di quello nazionale: in alcune città come

Torino la lotta non è stata fra due coalizioni

strutturate e identificate in candidati comuni

espressioni di accordi più ampi, ma fra due

candidati di sinistra (a Milano fra la sola Lega e la

53

sinistra, a Bologna fra centrosinistra e AN, a Roma

e Napoli fra sinistra e MSI). Il passaggio fra

vecchio e nuovo sistema dei partiti non era ancora

compiuto, nel periodo 1993-'95. Tuttavia, i due più

votati nei sette comuni avevano in media il 67,6%

dei

consensi

popolari:

una

percentuale

ragguardevole in valore assoluto, anche se

inferiore di circa dieci punti rispetto al 77,18%

conquistato da centrodestra e Progressisti alle

politiche 1994. Mentre nella seconda metà degli

anni Novanta il bipolarismo comunale si va

affermando (nel periodo del "partito dei sindaci")

l'indice di bipolarismo sale di 14,6 punti (quello

nazionale, invece, ne guadagna "solo" otto) anche

se resta inferiore (82,28 contro l'85% delle politiche

1996 e 2001) a quello per la Camera dei deputati.

Già in alcune realtà come Bologna (88,15%), Roma

(96,39), Napoli (98,2) la concentrazione attorno a

due candidati e la formazione di coalizioni di

centrosinistra e di centrodestra è forte nel periodo

1997-'99. È però negli anni Duemila che il

bipolarismo comunale prende - per così dire - il

sopravvento su quello nazionale. A parte il 2006,

54

l'anno nel quale fuori dai due competitori per la

Camera (Unione e CDL) ci sono solo partiti

pulviscolari, fra il 2001 e il 2008 i poli si presentano

all'elettore italiano in "formazione ridotta", mentre

molto spesso nei comuni non è nè possibile nè

auspicabile puntare su "coalizioni minime". Sia

nella tornata elettorale comunale del 2001-'04 che

in quella del 2006-'09 l'indice di bipolarismo nelle

sette città si attesta al 92,2%, con punte fino al 98%

a Milano (2006: 98,95%) e Roma (2006: 98,51%).

Non

considerando

l'astensionismo

(che

meriterebbe un discorso a parte) ma solo i voti

validi, si può dire che la configurazione bipolare

del sistema, nata con i ballottaggi delle comunali

1993 e affermatasi a livello nazionale con le leggi

elettorali che premiavano coloro i quali erano più

capaci nel coalizzarsi, si sia radicata più nelle città

che nella "grande politica". L'ultima tornata

elettorale,

quella

del

2011-2013,

risente

probabilmente ancora poco della comparsa del

M5S e dell'evoluzione del sistema politico, ma è

pur sempre vero che i candidati di centrodestra e

centrosinistra, a Roma, nel 2013, ottengono il

55

72,87% mentre le due coalizioni nazionali più

votate (quella di Bersani e quella di Berlusconi)

avevano riscosso pochi mesi prima, nella Capitale,

solo il 67,12% dei suffragi. La polarizzazione del

voto comunale, dunque, resta più elevata, sia forse

per caratteristiche della "concorrenza", sia soprattutto - perchè la natura bipolare della

competizione locale appare ancora attrattiva per

l'elettore e per i partiti “di area”. E se è vero che a

Roma, nel giro di pochi mesi, l'affluenza è crollata

dal 77,35% delle politiche al 52,81% del primo

turno delle comunali (-24,54%), è però vero che i

voti assoluti delle due principali coalizioni sono

diminuiti soltanto del 4,1% da 913.970 a 876.057

(risalendo a 1.039.373 in occasione del

ballottaggio). Sintomo di una mobilitazione che almeno a livello dei poli in lizza - si è dimostrata

costante. Resta, dunque, un interrogativo da porsi:

se quel 5-6% in più del "bipolarismo comunale"

romano (che diventa 21% in più nelle sette città 79,75 a 58,73 - sia pure con l'avvertenza che le

politiche si sono svolte nel 2013 e le amministrative

nel 2011 tranne che nella Capitale) sia un dato che

56

possa restare nel tempo e caratterizzare anche

questa competizione oppure no. La nostra

impressione è che la smobilitazione, che nel 2011

era in potenza e che nel 2013 si è palesata con forza

alle elezioni politiche più che alle comunali, sia

oggi in stato avanzato. Esaminando l'offerta

politica "plurale" di parecchie città si può

considerare verosimile registrare un valore

dell'indice di bipolarismo intermedio fra quello

delle politiche 2013 (58,73%) e il 79,75% delle

comunali 2011-2013. Ciò che è ancor più

importante, però, è che mai, in tutte le 36

consultazioni amministrative che si sono svolte

nelle sette città durante la Seconda Repubblica,

l'indice di bipolarismo è sceso sotto il 50%: è

rimasto sotto il 60% solo in tre casi (Cagliari e

Torino 1994, Roma 2013) e sotto il 70% in altri sei.

Alle ultime comunali, è stato pari all'89,86% a

Cagliari, all'89,64% a Milano, all'83,96% a Torino,

all'80,82% a Bologna, al 72,87% a Roma, al 68,23% a

Trieste, al 66,04% a Napoli. Stavolta, in una o più

città, si potrebbe finire sotto quota 60%. Se ciò

avvenisse in svariate circostanze saremmo di

57

fronte ad un'ulteriore prova che la transizione

verso un nuovo sistema dei partiti non solo non è

conclusa, ma è più duratura e complessa del

previsto.

58

Le comunali "arcobaleno"

21.5.2016

Sebbene ci siano alcuni precedenti importanti,

come il voto a Parma nel 2012 e le politiche del

2013 (così come, in parte, le scorse regionali, nelle

quale il M5S talvolta non è stato molto

competitivo), le elezioni amministrative del 2016

sono la prima grande competizione multipolare

della Seconda Repubblica. In tutti i sette

capoluoghi di regione dove si vota, quasi nessun

candidato e nessuno schieramento sono accreditati

del 50% più uno dei consensi: i ballottaggi sono

pressochè dati per scontati. Non è una novità:

anche quando si confrontavano Unione e Cdl

c'erano parecchi casi nei quali si ricorreva al

secondo turno. Il sistema per l'elezione dei sindaci,

inoltre, favorisce una competizione a due perchè

permette al secondo arrivato, sia pure se

svantaggiato di parecchie lunghezze al primo

turno, di giocarsi tutto al ballottaggio. Per venti

anni, però, la dinamica politica è stata piuttosto

semplice. C'erano tre risultati possibili: la conferma

59

della maggioranza (o anche del sindaco) uscente,

la vittoria della coalizione avversaria o un secondo

turno con in lizza i rappresentanti di Unione e Cdl.

Le rare eccezioni confermavano la regola. Ora non

è più così. Stavolta non sarà tanto importante

aggiudicarsi il comune al primo turno (sebbene ci

siano una o due città dove teoricamente,

guardando i risultati di un tempo, potrebbe essere

un’ipotesi da valutare) ma arrivare al ballottaggio.

In alcune situazioni, come quella di Roma e

Napoli, le combinazioni possibili sono numerose:

fra Raggi (M5S), Giachetti (Pd), Meloni (FdI-Lega)

e

Marchini

(centristi-FI)

tutti

appaiono

potenzialmente in grado di approdare al turno

successivo. Così a Napoli, dove il sindaco uscente

De Magistris competerà con gli esponenti di Pd,

centrodestra e M5S per dar vita ad una gara che si

preannuncia interessante al pari di quella romana.

Anzichè riproporre i confronti della Seconda

Repubblica (centrodestra contro centrosinistra)

potremmo avere perciò un arcobaleno di

combinazioni diverse, il che porterà come

conseguenza l'esclusione di candidati e partiti

60

rappresentativi di porzioni rilevanti dell'elettorato.

In certi casi, potrebbe bastare un 22-25% dei

suffragi per arrivare al ballottaggio: la somma dei

primi due ammessi potrebbe non superare il 50%

dei voti espressi al primo turno. In un quadro di

così marcata frammentazione si inserisce

l'astensione, che verosimilmente non sarà inferiore

al 40% degli aventi diritto, come ormai accade di

solito (nelle sette città il non voto è stato pari al

38% alle scorse regionali, al 45,9% alle europee del

2014, al 40,4% alle precedenti comunali). Nelle

elezioni amministrative della Seconda Repubblica,

normalmente, l'astensione riusciva a giocare un

ruolo rilevante soprattutto al secondo turno,

spesso favorendo il centrosinistra (gli elettori di

centrodestra erano considerati un po' più "pigri" e

meno propensi a votare due volte in quindici

giorni). Stavolta, invece, la mancata partecipazione

al voto potrebbe manifestarsi già al primo turno e

avere un peso ben più rilevante: la minore

mobilitazione o la maggior disaffezione rispetto ad

un candidato, un partito o uno schieramento

potrebbe precludere a qualcuno l'accesso al

61

ballottaggio. Data l'elevata competitività di questa

tornata elettorale, ogni aspirante sindaco dovrà

cercare di motivare il più possibile i suoi

sostenitori, perchè può essere sufficiente perdere il

2-3% dei voti rispetto al proprio risultato atteso o

prevedibile per trovarsi fuori dal secondo turno.

Inoltre, per venti anni la battaglia si è svolta sul

terreno più ristretto dell'elettorato "di frontiera" fra

un polo e l'altro. Oggi, invece, le dimensioni del

conflitto sono più numerose e i fronti sui quali

combattere possono essere anche tre o quattro. Nel

centrodestra in particolar modo, avrà luogo anche

una battaglia per il predominio fra la destra

antieuro e il centro moderato il quale - come

abbiamo accennato nel capitolo precedente - si rifà

invece al Partito popolare europeo. Essendo

possibili molte combinazioni (fra tutte: Pd-M5S,

Pd-Centrodestra, Lega-destra, Lega-M5S) sarà

complesso fare previsioni sull'esito delle diverse

competizioni comunali. In ciascuna, infatti, non ci

sono soltanto le tradizionali dinamiche locali che

possono agevolare la prevalenza in ballottaggio di

un candidato sull'altro, ma anche i flussi

62

provenienti dagli elettori dei candidati esclusi. In

presenza di un 30-40% di voti "orfani" (cioè di una

percentuale che raramente si osservava alle

elezioni comunali della Seconda Repubblica) la

vera competizione per la vittoria finale si giocherà

non tanto sulle "prossimità" ideologiche e

programmatiche ma, più semplicemente, sulla

scelta del "minor male". C'è infine da ricordare che

l'elettorato di alcuni partiti (soprattutto quello del

M5S) proviene da precedenti esperienze di voto

non omogenee (molti "cinquestelle" sono ex di

centrodestra, così come molti sono ex di

centrosinistra). La scomposizione e ricomposizione

(non completata) del sistema dei partiti a livello

locale avviata con le elezioni politiche del 2013 non

ha interessato i poli tradizionali in egual misura in

tutto il territorio nazionale: la diaspora degli ex di

Unione e Cdl si è diretta in particolare verso

l'astensione, ma in misura molto variabile da zona

a zona verso le forze politiche come il M5S. La

pluralità dei soggetti (la sinistra, il centrosinistra

imperniato sul Pd, il M5S, il centro neodc e

governativo, il centro "azzurro", la destra leghista e

63

"lepenista") ha trasformato in una sorta di Palio di

Siena quello che per circa venti anni è stato solo un

duello. In questo nuovo contesto, ciascuno (o

quasi) può vincere e non è chiaro se è opportuno

temere più l'avversario o l'amico. Il passaggio

elettorale delle comunali 2016 sarà utile per

esaminare alcune delle dinamiche di voto, tenendo

però presente che - sia sul lato dell'offerta politica,

sia su quello della domanda - la situazione è

destinata ad evolversi. La crisi del 2012-2013 non

sembra completamente superata e potrebbe non

esserlo neppure per le prossime elezioni

parlamentari, le quali, tuttavia, potrebbero

costituire il punto di avvio per una "terza fase" del

sistema partitico italiano.

64

Comunali, l'importanza dei candidati sindaci

28.5.2016

Uno fra gli elementi più importanti della

campagna elettorale comunale (forse quello

decisivo) è rappresentato dalla capacità del singolo

candidato di "trainare" la propria coalizione - cioè

di conquistare consensi personali che non

andrebbero ai partiti alleati – e "catturarne" altri

(grazie alla possibilità del "voto disgiunto") in

campo avversario. Si può dire che quella per i

comuni è una competizione "a cerchi concentrici":

in quello più piccolo c'è la lotta fra le liste, mentre

in quello più ampio c'è quella fra candidati sindaci.

Quest'ultimo cerchio è più vasto perchè mentre il

voto di lista va automaticamente al candidato

sindaco, il solo voto al sindaco non va alle liste

collegate. Alle ultime comunali, il 7,3%

dell'elettorato (corrispondente al 12,8% dei voti

validamente espressi) non ha votato per i partiti,

ma solo per il sindaco. Si tratta di una percentuale

che - nelle sette città chiamate al voto del 5 e 19

giugno - è stata del 7,7% sugli aventi diritto anche

65

in occasione delle elezioni regionali: segno che in

tutte le occasioni nelle quali l'elettore può dare un

voto alla persona e non al partito c'è una buona

quota di cittadini che si avvale di questa facoltà. Si

tratta di un possibile valore aggiunto, forse anche

in termini di affluenza alle urne. La

personalizzazione,

dunque,

è

un

tratto

caratteristico e dominante nella competizione per

la conquista dei comuni. Lo sarà anche stavolta? La

storia della Seconda Repubblica sembra costituire

un precedente a favore del voto al solo sindaco.

Nel periodo 1993-'97 - quando il nuovo sistema

elettorale fu introdotto e sperimentato - il numero

dei voti ai soli candidati sindaci superò del 20,9%,

nelle sette città ora al voto (Roma, Milano, Napoli,

Torino, Bologna, Cagliari, Trieste) i suffragi

espressi ai soli partiti: lo scarto ammontò a circa

novecentomila voti. Nella tornata 1997-'99 la

percentuale scese al 18,1%, per poi attestarsi al 19%

nel periodo 2001-'04. Dalla seconda metà dello

scorso decennio, però, la quota di voti ai soli

sindaci è drasticamente diminuita, passando al

10,5% nel 2006-'09 e risalendo al 12,8% del 2011-'13.

66

In termini assoluti (sul totale degli aventi diritto al

voto) i suffragi espressi nel 2011-'13 al solo sindaco

sono compresi fra il 6,2% e il 7,8% in ben sei delle

sette città al voto (a Trieste si è arrivati, nel 2011,

all'11,2%). Sui voti validi, invece, la differenza è

più marcata da città a città: a fronte del 12,8%

medio (2011-'13) abbiamo il 15,3% a Roma, il 9,4%

a Milano, l'11,2% a Torino, il 12,1% a Napoli, il

10,1% a Bologna, il 9,5% a Cagliari e il 24% a

Trieste. Scegliere un buon aspirante sindaco,

dunque, è fondamentale. Il "candidato perfetto" è

chi sa ottenere più voti del suo elettorato

tradizionale e sa conquistare la gran parte di chi,

avendo votato per i candidati esclusi al primo

turno, deve decidere se disertare le urne o meno e in quest'ultimo caso - chi scegliere al ballottaggio.

Se proprio non si riesce a vincere al primo turno

(eventualità che nelle sette città si è realizzata in 14

casi su 36, spesso con la conferma dei sindaci

uscenti), al secondo bisogna quasi cominciare da

capo. Nella storia dei 22 ballottaggi, ben nove

candidati su 44 hanno ottenuto meno voti al

secondo turno che al primo, quindi nulla può

67

essere considerato scontato. Gli aspiranti sindaci,

dunque, possono essere un valore aggiunto o una

zavorra troppo pesante, tale da affondare una

coalizione competitiva. Poichè la persona conta,

una buona scelta è già un vantaggio nei confronti

degli avversari. Ci sono poi tendenze consolidate

nella Seconda Repubblica, come quella che vede i

candidati di centrosinistra e di sinistra ottenere

una percentuale di voti maggiore rispetto alle liste

collegate, al contrario di quanto è avvenuto di

solito per quelli di centrodestra. Restando ai due