TRAFORO DEL MONTE BIANCO

DETERMINAZIONE DELLO STATO TENSIONALE DEL CALCESTRUZZO E DELLA

ROCCIA A SEGUITO DELL’INCENDIO VERIFICATOSI IL 24 MARZO 1999

PREMESSA

Il Tunnel del Monte Bianco, inaugurato nel 1965, ha una lunghezza di 11.6 Km, la sua altezza è di 4.35 m e la

larghezza è di 8 m. L’ingresso lato Italia è a quota 1381 m, mentre quello francese è a 1271 m. rispetto alla frontiera il

traforo passa all’altezza de l’Aiguille du Midi, dove lo spessore della copertura granitica raggiunge i 2480 m.

A seguito dell’incendio verificatosi il 24 marzo 1999 all’interno del Tunnel del Monte Bianco, la società di gestione

programmò l’esecuzione di un’indagine geologica-geomeccanica al fine di valutare lo stato delle strutture coinvolte e

per fornire ai progettisti i parametri necessari per la ristrutturazione del Tunnel con la costruzione di nicchie e rifugi

antincendio ad intervalli di 100 m.

Le indagini, svolte in più fasi da

settembre 1999 a marzo 2002, sono

consistite

nell’esecuzione

delle

seguenti prove:

•

Prelievo

di

campioni

di

calcestruzzo del rivestimento

della galleria

•

Prove con martinetto piatto

nel calcestruzzo

•

Sondaggi

a

carotaggio

continuo sub-orizzontali

Ingresso lato Italia del Tunnel del Monto Bianco

•

Prove dilatometriche

•

Prove doorstopper

•

Prove

geomeccaniche

di

laboratorio.

1

PRELIEVO DEI CAMPIONI DI CALCESTRUZZO

I campioni di calcestruzzo sono stati prelevati al fine di valutare i danni causati dall’incendio al rivestimento della

galleria.

In

corrispondenza

di

6

sezioni significative sono

stati prelevati 10 campioni

per

ciascuna

sezione,

distribuiti come riportato

nello schema allegato.

Per il loro prelievo è stata

utilizzata una carotatrice

elettrica e più carotieri a

pareti sottili diamantati di

diametro variabile da 80 a

110 mm.

Schema di prelievo dei campioni in corrispondenza di una sezione tipo

Per ridurre al minimo le vibrazioni

durante il carotaggio, con conseguente

aumento della qualità dei campioni

prelevati,

l’ancoraggio

è

stato

della

determinante

carotatrice

alle

pareti della galleria, effettuato tramite

una apposita piastra munita di uno

snodo che consentiva di bloccare la

carotatrice in qualsiasi posizione.

Prelievo di un campione in calotta

2

Campioni di calcestruzzo prelevati nella zona dell’incendio

Campioni di calcestruzzo prelevati in zone non interessate dall’incendio

3

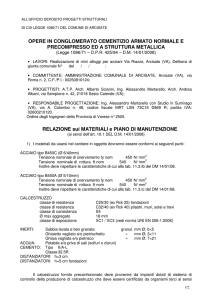

PROVE CON MARTINETTO PIATTO

Misura dello stato tensionale superficiale in sito con martinetto piatto

Le prove con martinetto piatto sono state eseguite in posizioni tali da ottenere un quadro il più possibile completo ed

esauriente sullo stato tensionale del rivestimento della galleria.

Sono stati utilizzati martinetti piatti di forma semicircolare-ellittica con superficie nominale pari a 778 cm 2, spessore

3.5 mm, diametro semicircolare 350 mm, profondità 260 mm.

Il taglio della struttura nella quale inserire il martinetto è stato effettuato per mezzo di troncatrice manuale con lama

diamantata avente trasmissione eccentrica.

Le misure delle deformazioni del rivestimento della galleria sono state effettuate per mezzo di un deformometro

meccanico millesimale (sensibilità 0.001 mm).

basi di misura

taglio

100 mm

100 mm

350 mm

Disposizione delle basi per la misura con deformometro

Rilievo dello stato tensionale

Le prove con martinetto piatto sono basate sulla misura degli spostamenti indotti dal rilascio tensionale nell’intorno di

un taglio normale alla superficie della struttura in prova ovvero in questo caso il rivestimento della galleria in

corrispondenza dei piedritti e/o delle reni.

4

Il rilascio delle tensioni comporta, in caso di stato

tensionale di compressione, una richiusura del

taglio rilevabile attraverso misure di convergenza

tra più coppie di punti posti in posizione

simmetrica rispetto ad esso.

Mediante l’utilizzo del martinetto piatto inserito

all’interno del taglio e pressurizzato in modo da

annullare la convergenza (ripristinando così,

nell’intorno

del

taglio

lo

stato

tensionale

originario) è possibile la misura delle tensioni

agenti nella struttura nell’area di prova.

Martinetto con i manometri per la misura delle pressioni

La pressione applicata al martinetto che riporta alle condizioni di deformazione precedenti al taglio è prossima alla

tensione in sito, tenendo conto delle caratteristiche del martinetto (Km) e del rapporto tra l’area del martinetto in

contatto con la muratura e l’area del taglio.

La tensione può essere quindi calcolata come segue:

1)

fm= Km Ka p

dove

Km = coefficiente di taratura del martinetto

Ka = rapporto tra area del martinetto ed area del taglio

p = pressione nel martinetto per la quale si recupera lo stato di deformazione antecedente al taglio (MPa)

GRAFICO PRESSIONE-DEFORMAZIONE

MEDIA BASI B E C

5

Grafico pressione-

4,5

deformazione con

4

pressione di ripristino a

3,5

4 bar

P (bar)

3

2,5

2

1,5

1

0,5

-0,06

-0,05

-0,04

-0,03

-0,02

-0,01

0

0,00

0,01

DL (mm)

5

SONDAGGI A CAROTAGGIO

Per la realizzazione di nuovi rifugi antincendio sono stati eseguiti, in due fasi, 25 sondaggi a carotaggio continuo con

inclinazione variabile da 25° verso l’alto a 40° verso il basso.

Nei fori di sondaggio sono state eseguite prove dilatometriche e prove doorstopper

Sonda di perforazione posizionata su un sondaggio suborizzontale

Modalità esecutive della perforazione

Per ridurre al minimo il disturbo sulle carote e quindi per ottenere attendibili valori di TCR e di RQD (schede

geomeccaniche), i sondaggi sono stati eseguiti a carotaggio continuo con circolazione di acqua utilizzando carotieri

doppi di diametro 101 mm con corone diamantate a diverso grado di impregnazione. In prossimità dell’imbocco lato

Italia,

caratterizzato

argillitico-scistose

da

rocce

spesso

molto

fratturate (vedi foto a lato) è stato

usato il doppio carotiere T6, mentre

nel massiccio granitico centrale

(vedi foto seguenti) e nella zona

dell’imbocco francese con scisti

occhiadini è stato impiegato il

doppio carotiere T2 con corona

impregnata a matrice molto tenera.

6

Sempre al fine di ridurre il più possibile il disturbo meccanico della roccia, le carote sono state estratte dal doppio

carotiere mediante estrusione a pressione idraulica controllata.

Esempi di struttura e tessitura del granito del Monte Bianco

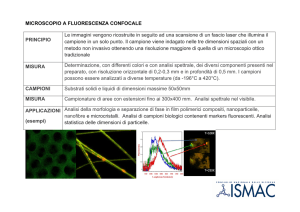

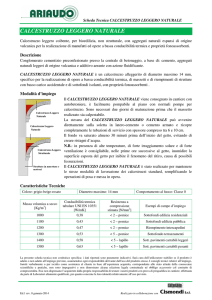

PROVE DILATOMETRICHE

La prova dilatometrica viene eseguta all’interno di un foro di sondaggio per definire le caratteristiche di deformabilità

di un ammasso roccioso mediante l’espansione della membrana elastica della sonda dilatometrica.

La sonda dilatometrica, di diametro 96 mm e lunghezza 1 m, è costituita da un corpo in acciaio rivestito da una guaina

armata che si deforma per effetto della pressione prodotta dall’afflusso di azoto attraverso una tubazione flessione.

La deformazione della guaina produce a sua volta l’applicazione di una pressione sulla superficie laterale del foro, per

la lunghezza di circa 1 m.

7

Le deformazioni della membrana, e quindi della parete rocciosa del foro, per effetto dell’applicazione della pressione

sono misurate mediante tre trasduttori di spostamento potenziometrici, disposti secondo tre direzioni a 120° nella zona

mediana della sonda. La pressione all’interno del dilatometro è misurata mediante un trasduttore situato a bocca foro

sulla linea di alimentazione.

Le

variazioni

di

pressione

e

spostamento sono trasmesse mediante

un cavo elettrico multiconduttore ad

una centralina di alimentazione che si

trova in superficie. Questi segnali,

opportunamente

amplificati,

sono

inviati ad un computer portatile per la

loro registrazione (vedi figura).

Elaborazione dei dati

I valori dei moduli elastici e dei moduli di deformabilità nelle singole direzioni dei tre trasduttori sono stati calcolati

impiegando la seguente relazione (ISRM Commission on testing methods, Suggested methods for deformability

determination using a flexible dilatometer, Int. J. Rock Mech. Min. Sci. & Geomech. Abstr., Vol. 24, n, 2, 1987):

Ei = (1+v) [∆PD0/∆Di]

Ei =

v =

∆P =

D0 =

∆Di=

modulo elastico o di deformabilità nella direzione del trasduttore i-esimo [MPa]

coefficiente di Poisson (assunto pari a 0,2)

livello di pressione applicata [MPa]

diametro iniziale del foro (mm)

variazione diametrale corrispondente a ∆P misurata dal trasduttore medesimo (mm)

Grafico Pressione deformazione

media

8

PROVE DOORSTOPPER

Premessa

Le prove consistono nella determinazione dello stato di sollecitazione (relativa) piana effettuate mediante

sovracarotaggio.

Rosetta incollata nel granito a fondo foro (4.8 m)

Sono state eseguite in una prima fase 3 prove nel granito

e successivamente 16 prove nel rivestimento in

calcestruzzo del tunnel.

Le prove nel granito sono state eseguite all’interno di due

fori di sondaggio sub-orizzontali a profondità comprese

tra 3 e 5 m.

I metodi di misura delle sollecitazioni relative utilizzano

tecniche basate sulla determinazione delle deformazioni

conseguenti al rilascio o al ripristino delle tensioni di

parete.

Nel caso in questione il metodo prescelto e utilizzato

consiste nella registrazione delle deformazioni subite da

un elemento sensibile (rosetta estensimetrica a quattro

componenti orientati a 45° l’uno dall’altro in modo da

coprire un arco di 135°) a causa del rilascio delle

sollecitazioni ottenuto mediante intaglio periferico della

superficie sulla quale è cementato il sensore.

In maggior dettaglio il punto di misura viene preparato eseguendo un carotaggio seguito dalla spianatura del fondo

foro, mediante utensile diamantato, per favorire il successivo incollaggio della rosetta estensimetrica. L'elemento

sensibile, in concomitanza con il suo incollaggio al fondo foro spianato, viene orientato secondo riferimenti certi. A

cementazione avvenuta, dopo avere effettuato una prima misura di zero (mediante ponte estensimetrico), si procede al

sovracarotaggio del sensore ed alla successiva misura.

Attrezzatura

L'attrezzatura per la conduzione delle prove di rilascio di tensione in parete è costituita da un insieme di strumenti

necessari per la preparazione della sede di misura, per la realizzazione del sovracarotaggio e da una catena di misura

(di tipo elettrico) per il rilievo delle deformazioni.

Sonda di perforazione per le prove nel granito

Carotatrice per le prove nel calcestruzzo

9

Per le operazioni di preparazione della sede di misura sono richiesti, oltre ad una sonda di perforazione, dotata di

carotiere diamantato in parete sottile, una serie di spianatori frontali diamantati a grana di diversa dimensione.

Occorre inoltre un dispositivo ad aria calda per l'essiccazione del fondo foro, una bussola ed una livella per definire

l'appropriato orientamento del trasduttore rispetto alla superficie oggetto di studio.

Per il rilievo delle deformazioni è stato utilizzato

l’elemento sensibile (doorstopper o rosetta) di forma

cilindrica, avente diametro di 35 mm, e munito di

quattro estensimetri elettrici formanti tra di loro

angoli di 45° messo a punto presso lo CSIR (Council

Scientific Industrial Reseach South Africa) da

Leeman (figura 2).

Sono inoltre stati impiegati adesivi di tipo ceramico

a due componenti ed a pronta presa, un

compensatore di deriva termica e tre diverse

centraline di misura consistenti in un ponte di

Weatstone di elevata precisione, alle quali vengono

collegati in successione gli estensimetri dei quali si

intende misurare la variazione di resistenza elettrica.

Granito sovracarotato con rosetta incollata

Le tre centraline impiegate durante le misurazioni

Fase di inserimento della rosetta all’interno del foro di

sondaggio nel granito.

10

Ela b o r a z io n e d e i d a ti

L'elaborazione dei dati misurati è stata condotta secondo lo schema di calcolo descritto in letteratura ed ha consentito

di stimare lo stato di sollecitazione complessivamente in 16 differenti posizioni del rivestimento in calcestruzzo e in tre

posizioni nel granito.

Rosetta incollata nel calcestruzzo

Sovracarotaggio

11

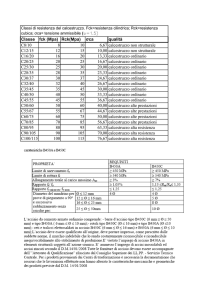

PROVE GEOMECCANICHE DI LABORATORIO

La caratterizzazione meccanica di laboratorio dei campioni di roccia prelevati nei sondaggi ha riguardato la

determinazione della resistenza a compressione monoassiale.

La caratterizzazione meccanica di laboratorio dei campioni di calcestruzzo prelevati per l’esecuzione delle prove

doorstopper ha riguardato la determinazione della resistenza a compressione monoassiale C0; la determinazione delle

costanti pseudoelastiche E, modulo di elasticità (tangente e secante), ν, coefficiente di Poisson (tangente e secante); la

determinazione della resistenza a trazione indiretta con il metodo brasiliano.

I campioni sono stati dapprima avviati alle consuete lavorazioni meccaniche necessarie per la realizzazione di provini

di dimensioni standardizzate da sottoporre ai successivi saggi. Gli spezzoni di carota sono stati preliminarmente

sottoposti all’operazione di “troncamento o sfacciatura”, consistente nell’esecuzione di due tagli eseguiti a distanza

predeterminata, in direzione perpendicolare all’asse della carota. Le basi dei provini sono state in seguito rettificate

per mezzo di una fresatrice in modo da assicurarne il parallelismo reciproco e l’ortogonalità rispetto all’asse dei

provini stessi.

Operazioni di troncatura e spianamento dei provini di calcestruzzo

Le prove di caratterizzazione meccanica sul calcestruzzo sono state condotte utilizzando una pressa “rigida” (107

kN/m) a controllo digitale di classe A, agente in circuito chiuso (closed loop) e con acquisizione automatica dei dati di

prova. Tutti i sensori utilizzati nelle diverse determinazioni hanno precisione migliore dello 0.1% fondo scala.

Tutte le determinazioni eseguite sono state effettuate in aderenza alle raccomandazioni tecniche dell’International

Society for Rock Mechanics (I.S.R.M.).

Determinazione della resistenza a trazione indiretta (metodo brasiliano) (ISRM, 1978)

La prova consiste nel portare a rottura un provino cilindrico (disco), avente rapporto altezza/diametro variabile tra 0.5

÷ 1, mediante l’applicazione di un carico crescente, lungo generatrici diametralmente opposte. La sollecitazione di

compressione del provino è attuata con una pressa sopra descritta.

12

La resistenza a trazione del materiale viene valutata attraverso il rapporto tra la forza necessaria a provocare la

rottura del provino e le dimensioni geometriche dello stesso (T0 = 2F/πDH).

D e te r m in a z io n e d e lla r e s is te n z a a tr a z io n e

i n d i r e t t a ( m e t o d o b ra s i l i a n o ) s e c o n d o a l

n o r m a tiv a I S R M , 1 9 7 8 ).

L’esame dei risultati ha consentito di notare una bassa variabilità nella determinazione della resistenza a trazione

indiretta del materiale, soprattutto tenendo in conto il fatto che i provini sottoposti a saggio provenivano ciascuno da

sezioni di prova diverse. Il valore medio misurato è pari a circa 4-5 MPa.

Determinazione della resistenza a compressione semplice (monoassiale) (ISRM, 1978, 1979, 1983)

La valutazione della resistenza a compressione semplice, usualmente denominata C0 (rapporto tra il carico massimo

sostenuto e la sezione iniziale mediana resistente), si effettua somministrando allo stesso, a velocità controllata e sino

alla sua rottura, una sollecitazione crescente di compressione agente nella direzione del suo asse maggiore. I provini

da sottoporre alla prova hanno in genere forma cilindrica, con facce parallele tra loro e normali all’asse longitudinale

e rapporto altezza/diametro compreso tra 2.5 e 3.

Determinazione della resistenza a compressione monoassiale, a sinistra attuatore di carico di compressione; a destra,

equipaggiamento del provino per il rilievo delle deformazioni longitudinali e circonferenziali.

13