1

Lezione 15

Consumatori, Produzione e efficienza

Docente: Leonardo Bargigli

2015

L'Economia del Benessere

• Nella lezione di oggi ci occuperemo di valutare e quantificare i benefici che

consumatori e produttori (le imprese) hanno dallo scambio.

• La branca dell'economia che studia questo aspetto e che va a indagare sul

benessere degli individui si chiama Economia del Benessere.

• In genere, l'economia del benessere non si basa su concetti soggettivi ed

etici (cosa è giusto o non lo è) ma su analisi oggettive di "quanto" benessere

viene prodotto dal sistema economico. L'approccio di queste teorie è

microeconomico.

• Viene quindi analizzato in che modo il mercato promuove il benessere e se

è possibile intervenire sul mercato per migliorare il suo funzionamento.

La curva di domanda

• In base alla legge della domanda, se il prezzo aumenta, ogni

singolo individuo riduce la sua domanda.

• Ovvero, vi è una relazione inversa fra quantità e prezzo. La quantità

domandata è una funzione decrescente del prezzo e tale funzione,

detta curva di domanda, è rappresentabile in un grafico.

Prezzo

P

Curva di

domanda

P

D

D

Quantità

domandata

Curva di domanda e disponibilità a pagare

• La curva di domanda ci dice quanto bene viene venduto ad un

certo prezzo. Attenzione: il prezzo è riferito ad ogni unità del

bene.

• Tale prezzo indica la disponibilità a pagare dei consumatori.

Ovvero rappresenta la cifra che i consumatori sono disposti a

pagare pur di poter usufruire del bene o del servizio.

• In pratica, ci dice che i consumatori attribuiscono un certo

valore ad un bene e che il valore può essere rappresentato da

tale prezzo.

Curva di domanda e disponibilità a pagare

• Il grafico ci dice che per avere una quantità del bene D2 i

consumatori sono disposti P2 per ogni unità del bene.

• Il grafico ci dice anche che per avere una quantità del bene

D1 i consumatori sono disposti a pagare P1 per ogni unità.

• Ma allora se nel mercato si realizza P1 alcune unità di bene

vengono vendute a meno di quella che è la disponibilità a

pagare

Prezzo

P

Curva di

domanda

P

D

D

Quantità

Curva di domanda e disponibilità a pagare

• Se si realizza un prezzo P1, quali sono le unità di beni che i

consumatori acquistano ad un prezzo inferiore alla loro

disponibilità a pagare?

• Sono tutte le unità che vanno da 0 a D1

Prezzo

Curva di

domanda

P

D

Quantità domandata

Curva di domanda e disponibilità a pagare

• In pratica tutte le unità prima della D1esima vengono

vendute ad un prezzo inferiore alla disponibilità a pagare

• Chiamiamo x1, x2, x3… tutte queste unità. Per ogni unità

posso identificare la disponibilità a pagare

Prezzo

Disponibilità a

pagare per l'unità x1

Curva di

domanda

Disponibilità a

pagare per l'unità x2

Disponibilità a

pagare per l'unità x3

P

x

x2

x3

D

Quantità domandata

Curva di domanda e disponibilità a pagare

• Quando il prezzo è P1 vi è una grande differenza fra la

disponibilità a pagare relativa all'unità x1 e il prezzo che io

effettivamente pago.

• E lo stesso vale, in misura minore, per le unità x2, x3 ecc..

Prezzo

Disponibilità a

pagare per l'unità x1

Curva di

domanda

Disponibilità a

pagare per l'unità x2

Disponibilità a

pagare per l'unità x3

P

x

x2

x3

D

Quantità domandata

Il vantaggio del consumatore

• Si consideri che prevalga il prezzo P1.

• Rispetto all'unità x1 il consumatore sarebbe stato disposto a

pagare Px1 ma ha pagato P1 (P1 è inferiore a Px1).

• Questo costituisce un "vantaggio" o "beneficio" per il

consumatore e tale vantaggio è quantificabile nella differenza fra

la cifra che sarebbe stato disposto a pagare e quella che ha

effettivamente pagato. In pratica tale vantaggio è Px1-P1

• Esempio: se io sono disposto a pagare 10000 euro per una Fiat Panda ma

riesco a pagarla 8000 euro posso quantificare il mio "vantaggio" o "beneficio"

in 10000-8000=2000 euro.

• Attenzione, questo ragionamento vale per tutte le unità di bene: x1,

x2, x3.

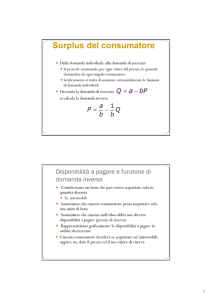

Il surplus del consumatore

• Quello che fino ad ora abbiamo chiamato "vantaggio",

"beneficio", in termini economici si chiama Surplus del

consumatore.

• Il surplus del consumatore è dato dalla somma che un

compratore sarebbe disposto a pagare per una certa unità di

bene meno la somma che egli effettivamente paga per

quell'unità di bene.

• Esso misura il beneficio che il consumatore ricava dal

partecipare al mercato.

Come misurare il surplus del consumatore

• Ogni unità acquistata genera un beneficio pari alla differenza

fra la disponibilità a pagare relativa a quella unità e il prezzo

effettivamente pagato.

• Il surplus complessivo è pari alla somma di tali differenze.

• Graficamente è quindi pari alla somma di tutti i segmenti

evidenziati in rosso.

Prezzo

Disp. a pagare per x1

Disp. a pagare per x2

Curva di

domanda

Disp. a pagare per x3

Disp. a pagare per x4

Disp. a pagare per x5

P

x

x2

x3

x4 x5

D

Quantità domandata

Come misurare il surplus del consumatore

• Graficamente occorre andare a considerare tutte le unità di

bene che posso acquistare, in pratica tutti i segmenti rossi che

sono presenti a destra di D1.

Prezzo

Disp. a pagare per x1

Disp. a pagare per x2

Curva di

domanda

Disp. a pagare per x3

Disp. a pagare per x4

Disp. a pagare per x5

P

x

x2

x3

x4 x5

D

Quantità domandata

Come misurare il surplus del consumatore

• In pratica, graficamente, la somma di tutti i benefici per ogni

unità acquistata è data dal triangolo compreso fra la curva di

domanda e il livello di prezzo prevalente sul mercato (P1, nel

nostro esempio)

Prezzo

Curva di

domanda

P

D

Quantità domandata

Surplus del consumatore e prezzo del bene

• Confrontiamo il surplus del consumatore nel caso di due

prezzi del bene diversi: P1 e P2.

• Per P1 il surplus è dato dall'area rossa. Per P2 il surplus è dato

dall'area rossa più quella verde.

Prezzo

P

P2

Curva di

domanda

Surplus per il

prezzo P1 e per

P2 s

Incremento di surplus col prezzo P2

D

D2

Quantità domandata

Surplus del consumatore in pratica

• Il surplus del consumatore ci permette di identificare il beneficio

che il consumatore trae dall'acquisto del bene.

• In pratica ci dice che quando il prezzo è basso il consumatore trae

grande beneficio dall'acquisto del bene (il surplus è alto).

• L'analisi grafica ci permette anche di quantificare (graficamente)

l'entità di tale beneficio (dato, quantitativamente dall'area del

triangolo)

La determinazione del surplus del consumatore nel

mercato

• Fino ad adesso abbiamo supposto che il prezzo prevalente

fosse in qualche modo dato. In realtà il prezzo è tipicamente

dato dall'incontro della domanda e dell'offerta.

• Da tale incontro si determina il prezzo di equilibrio risultante e

da esso il surplus del consumatore.

Prezzo

Curva di

offerta

Pe

Surplus del

consumatore

Curva di

domanda

Qe

Quant. domandata, quant. offerta

Il Surplus del produttore

• Tutti i ragionamenti fatti per i consumatore e per il suo

surplus possono essere estesi al produttore utilizzando la

curva di offerta.

• Ovvero, la curva di offerta identifica il prezzo a cui le imprese

sono disposte ad offrire una certa quantità.

• Quantità minori di quella effettivamente offerta avrebbero

quindi un prezzo di offerta minore.

• In pratica vi è una differenza fra il prezzo di vendita ed il

prezzo a cui le imprese sarebbero disposte a vendere quantità

minori

Il surplus del produttore

• Quando il prezzo è P1 vi è una grande differenza fra il prezzo

a cui le imprese sarebbero disposte a vendere l'unità x1 e il

prezzo che io effettivamente ricevono.

• E lo stesso vale, in misura minore, per le unità x2, x3 ecc..

Prezzo

Curva di

offerta

P

Prezzo a cui sarei

disposto a offrire

x3

Prezzo a cui sarei

disposto a offrire

x2

Prezzo a cui sarei

disposto a offrire

x1

x

x2

x3

O

Quantità offerta

Il surplus del produttore

• Il surplus del produttore è dato dalla somma che il

produttore riceve dalla vendita di una certa unità di bene

meno il prezzo a cui sarebbe disposto a vendere quella certa

unità di bene.

• Esso misura il beneficio che il produttore ricava dal

partecipare al mercato.

Il surplus del produttore

• Ogni unità venduta genera un beneficio pari alla differenza

fra il prezzo effettiva ed il prezzo a cui si era disponibili a

vendere quella data unità.

• Il surplus complessivo è pari alla somma di tali differenze.

• Graficamente è quindi pari alla somma di tutti i segmenti

evidenziati in rosso.

Prezzo

Curva di

offerta

P

Prezzo a cui sarei

disposto a offrire

x3

Prezzo a cui sarei

disposto a offrire

x2

Prezzo a cui sarei

disposto a offrire

x1

x

x2

x3

O

Quantità offerta

Il surplus del produttore

• In pratica, graficamente, la somma di tutti i benefici per ogni

unità venduta è data dal triangolo posto sopra la curva di

offerta e sotto il livello di prezzo prevalente sul mercato (P1,

nel nostro esempio)

Prezzo

Curva di

offerta

P

O

Quantità offerta

Il surplus del produttore e aumento dei prezzi

• Se i prezzi aumentano il surplus aumenta (si veda figura).

• Più alto è il prezzo, maggiore è il surplus del produttore.

Prezzo

P2

P

Curva di

offerta

Aumento di surplus al prezzo P2

Surplus per il

prezzo P1 e per P2

O O2

Quantità offerta

Surplus del produttore in pratica

• Il surplus del produttore ci permette di identificare il beneficio

che il produttore trae dalla vendita del bene.

• In pratica ci dice che quando il prezzo è alto il produttore trae

grande beneficio dall'acquisto del bene (il surplus è alto).

• L'analisi grafica ci permette anche di quantificare

(graficamente) l'entità di tale beneficio (dato,

quantitativamente dall'area del triangolo)

La determinazione dei surplus nel mercato

• Vediamo come si determinano i surplus nel mercato. I surplus

dipendono dai prezzi che sono determinati dall'incontro della

domanda e dell'offerta.

• Da tale incontro si determina il prezzo di equilibrio (Pe), la

quantità scambiata (Qe) e da esse il surplus del consumatore e

dal produttore.

Prezzo

Curva di

offerta

Pe

Surplus del

consumatore

Curva di

domanda

Surplus del

Produttore

Qe

Quant. domandata, quant. offerta

Lo scontro fra consumatori e produttori

• Il surplus dei consumatori si riduce quando aumenta il

prezzo, quello dei produttori aumenta all'aumentare

del prezzo.

• Vi è quindi uno "scontro" per l'accaparrarsi i benefici

dello scambio.

• Come si può ottenere una "buona" suddivisione dei

benefici?

Lo scontro fra consumatori e produttori

• Esempio: per un prezzo basso (Pb) i consumatori hanno un grande beneficio

ma i produttori ne ricevono uno piccolo.

• Attenzione: quando il prezzo è più basso di quello di equilibrio non tutta la

domanda viene soddisfatta e quindi il surplus del consumatore non equivale

all'area di un triangolo ma a quella di un trapezio.

Prezzo

Curva di

offerta

Surplus del

consumatore

Curva di

domanda

Pb

Surplus del

Produttore

Qb

Quant. domandata, quant. offerta

La soluzione di mercato e l'efficienza

• Il mercato provvede alla soluzione di questo "scontro" tramite la

determinazione del prezzo di equilibrio.

• Quando i prezzi sono all'equilibrio di mercato viene assicurata

che la somma del surplus dei consumatori e quella dei

produttori sia massima. Di conseguenza, globalmente, questa è

la soluzione migliore. (Questa affermazione verrà provata nelle prossime

slide).

• Nel linguaggio economico si indica questa situazione come efficiente.

• In economia, con il termine efficienza si indica la proprietà per cui il

surplus totale di tutti gli agenti economici è massimo.

• La soluzione di mercato, è una soluzione efficiente

L'efficienza del mercato

• Dimostriamo adesso che la soluzione di mercato è efficiente.

• Per farlo confrontiamo la soluzione di mercato, in cui i prezzi sono determinati

liberamente dall'incontro di domanda e offerta, con quei casi in cui i prezzi

vengono determinati in altre maniera e sono quindi più alti o più bassi di quelli

di mercato.

• Daremo una dimostrazione grafica e mostreremo che:

1) Se il prezzo è più basso di quello di equilibrio di mercato, il surplus totale è

più basso di quello che si avrebbe nella soluzione di mercato.

2) Se il prezzo è più altro di quello di equilibrio di mercato, il surplus totale è

più basso di quello che si avrebbe nella soluzione di mercato.

Se dimostriamo il punto (1) e il punto (2) siamo in grado di dimostrare che la

soluzione di mercato è quella che garantisce il massimo del suplus totale ed è

quindi una soluzione efficiente.

Punto 1: prezzo di equlibrio vs prezzo basso

• Confrontiamo il surplus totale che si determina quando vige un prezzo più basso di

quello di equilibrio con quello che si determina quando il prezzo è pari all'equilibrio

di mercato. Nel primo caso la quantità scambiata è più bassa poiché l'offerta è bassa!

Caso I: Prezzo Basso

Prezzo

Pb

Curva di offerta

Surplus del

consumatore

Surplus del

Produttore

Curva di

domanda

Qb

Caso II: Prezzo di

Equilibrio di Mercato

Prezzo

Pe

Quant. offerta, Quant. domandata

Curva di offerta

Surplus del

consumatore

Surplus del

Produttore

Curva di

domanda

Qe

Quant. offerta, Quant. domandata

Punto 1: prezzo di equlibrio vs prezzo basso

• Confrontando il surplus totale (dato dall'insieme dell'area colorata di rosso e di

giallo) si nota che il surplus totale è più alto quando il prezzo è quello di equilibrio di

mercato. ATTENZIONE: questo vale per qualunque prezzo più basso di Pe!

Caso I: Prezzo Basso

Prezzo

Pb

Curva di

offerta

Curva di

domanda

Surplus del

consumatore

Surplus del

Produttore

Qb

Caso II: Prezzo di

Equilibrio di Mercato

Prezzo

Pe

Quant. offerta, Quant. domandata

Surplus del

consumatore

Curva di

offerta

Curva di

domanda

Surplus del

Produttore

Qe

Quant. offerta, Quant. domandata

Punto 2: prezzo di equlibrio vs prezzo alto

• Confrontiamo il surplus totale che si determina quando vige un prezzo più alto di

quello di equilibrio con quello che si determina quando il prezzo è pari all'equilibrio

di mercato. Nel primo caso la quantità scambiata è più bassa, poiché la domanda è

bassa!

Caso I: Prezzo Alto

Prezzo

Curva di

Surplus del

offerta

Pa Consumatore

Curva di

Surplus del

domanda

Produttore

Qa

Caso II: Prezzo di

Equilibrio di Mercato

Prezzo

Pe

Quant. offerta, Quant. domandata

Surplus del

consumatore

Surplus del

Produttore

Qe

Curva di

offerta

Curva di

domanda

Quant. offerta, Quant. domandata

Punto 2: prezzo di equlibrio vs prezzo alto

• Confrontando il surplus totale (dato dall'insieme dell'area colorata di rosso e di

giallo) notiamo che il surplus totale è più alto quando il prezzo è pari all'equilibrio di

mercato. ATTENZIONE: questo vale per qualunque prezzo più basso di Pe!

Caso I: Prezzo Alto

Prezzo

Pa

Curva di

offerta

Curva di

domanda

Surplus del

Consumatore

Surplus del

Produttore

Surplus del

Produttore

Qa

Caso II: Prezzo di

Equilibrio di Mercato

Prezzo

Pe

Surplus del

consumatore

Surplus del

Produttore

Qe

Quant. offerta, Quant. domandata

Curva di

offerta

Curva di

domanda

Quant. offerta, Quant. domandata

L'efficienza del mercato

• Abbiamo dimostrato che

1) Se il prezzo è più basso di quello di equilibrio di mercato, il surplus totale è

più basso di quello che si avrebbe nella soluzione di mercato.

2) Se il prezzo è più altro di quello di equilibrio di mercato, il surplus totale è

più basso di quello che si avrebbe nella soluzione di mercato.

Di conseguenza, la soluzione di mercato è efficiente.

Attenzione: avremmo potuto dimostrare questo risultato riferendoci non al

prezzo di equilibrio, ma alla quantità di equilibrio. Il libro di testo usa questo

approccio.

Analisi normativa ed efficienza

• Lo studio dell'economia offre analisi di tipo positivo e di tipo normativo.

• Le analisi di tipo positivo cercano di spiegare come funziona un fenomeno

presente nella realtà.

• Le analisi di tipo normativo cercano di spiegare come dovrebbe funzionare

un fenomeno per renderlo migliore.

• L'analisi che abbiamo svolto sull'efficienza del mercato è di tipo normativo

poiché ci dice che, per massimizzare il benessere degli individui, si dovrebbe

lasciare che il mercato determini autonomamente il prezzo.

Il Pianificatore Benevolo

• Proseguendo in un analisi di tipo normativo, occorre quindi studiare in

che modo il mercato dei beni dovrebbe funzionare per garantire il

massimo benessere degli individui.

• In queste analisi si ricorre alla metafora del pianificatore benevolo,

ovvero un'entità (o un istituzione), onnisciente, onnipotente e pieno di

buone intenzioni.

• Qualora tale entità esistesse, come dovrebbe intervenire per migliorare il

benessere degli agenti economici?

• La nostra analisi sull'efficienza economica ci permette di dire che il

pianificatore benevolo non dovrebbe interferire con i meccanismi di

mercato, nel caso in cui il suo obiettivo fosse rendere massimo il surplus

totale.

Efficienza ed equità

• La soluzione di mercato garantisce l'efficienza.

• Questo non vuol dire che sia anche equa. Ovvero è possibile che la distribuzione dei

benefici fra agenti economici (compratori e venditori) non sia equa, e uno di questi

due gruppi risulti avere poco benessere.

• L'efficienza garantisce che il livello di benessere complessivo sia massimo, l'equità

si occupa di garantire che tale benessere sia distribuito in modo che tutti possano

avere un livello di benessere adeguato.

• Il pianificatore benevolo ha quindi spazio negli interventi volti a rendere più equa la

distribuzione del benessere. Egli tuttavia non dovrebbe modificare la soluzione di

mercato (poiché altrimenti ridurrebbe il benessere complessivo) ma deve limitarsi a

redistribuire i proventi determinati dalle forze del mercato.

• All'interno della nostra analisi quindi, il pianificatore benevolo deve limitarsi ad

interventi di natura redistributiva ma non deve alterare i meccanismi e i risultati di

mercato

L'Efficienza del mercato

• La conclusione dell'analisi a cui siamo giunti è che le soluzioni di mercato

garantiscono l'efficienza.

• Occorre però sottolineare che questi risultati sono corretti solo se le ipotesi su

cui si basa la nostra analisi sono corrette.

• Quando tali ipotesi non si verificano, potrebbe venire meno l'efficienza del

mercato.

• In particolare, la nostra analisi si basa sull'ipotesi che i mercati siano

perfettamente concorrenziali: se questo non è vero, i mercati potrebbero non

essere efficienti.

• Se le ipotesi che sono alla base della nostra analisi non sono verificate il

mercato potrebbe non dar luogo a soluzioni efficienti dal punto di vista del

benessere. In queste circostanze si parla di fallimento del mercato.

Imposte, efficienza e benessere

• Cerchiamo di valutare ora come l'imposizione di

un'imposta sui beni altera la determinazione del

benessere.

• Come avevamo visto precedentemente, l'effetto di

un'imposta sui beni è identico sia che essa gravi sul

compratore che sul venditore.

• Per questa ragione, trattiamo solo il caso di

un'imposta sui beni a carico del compratore

Imposte sui compratori

• In caso di imposta sui compratori, questi ultimi non

devono pagare solo il prezzo chiesto dalle imprese

ma devono pagare una maggiorazione che va allo

stato.

• In queste circostanze, quello che effettivamente

pagano è pari al prezzo più le imposte.

• Di conseguenza, per ogni possibile prezzo, adesso

gli individui chiedono una quantità minore.

Imposte sui compratori

• Supponiamo che venga applicata un'imposta pari ad x per ogni unità di

bene venduta.

• I consumatori, per ogni unità acquistata, devono pagare un prezzo

maggiorato di una quantità pari a x.

• Quindi, la curva di domanda trasla verso il basso di un'entità pari ad x.

• Attenzione: i compratori pagano Pe2+x!

Prezzo

Effetto dell'imposta:

La curva trasla di x: il prezzo di

equilibrio si riduce e la quantità

di equilibrio si riduce.

O

Pe1

D1

Pe2

D2

Qe2

Qe1

Quantità domandata, quantità offerta

Imposte e benessere

• Cosa accade al surplus complessivo (la somma del surplus del

consumatore e del produttore)?

• I consumatori, per ogni unità acquistata, devono pagare un prezzo

maggiorato di una quantità pari a x. Quindi pagano Pe2+x. Il loro surplus

è l'area compresa fra la curva di domanda D1 (che ci da la disponibilità

effettiva a pagare) e il prezzo che pagano (Pe2+x)

Surplus del consumatore

Prezzo

O

Pe2+x

Surplus del produttore

Pe1

D1

Pe2

D2

Qe2

Qe1

Quantità domandata, quantità offerta

Benessere con e senza imposte

• Cosa accade al surplus complessivo (la somma del surplus del consumatore e del

produttore)?

• Il surplus complessivo è dato dalla somma dei triangoli gialli e rossi. In assenza di

tasse il surplus è nettamente più ampio.

Surplus del consumatore

Prezzo

Pe2+x

Pe1

O

Surplus del produttore

D1

Pe2

D2

Qe2 Qe1

Quant. domandata, quant. offerta

Surplus del consumatore

Prezzo

O

Surplus del produttore

Pe1

D1

Pe2

Qe1

Benessere, imposte e gettito fiscale

•• In realtà al danno derivante dalla riduzione del benessere andrebbe contrapposto

il vantaggio derivante dal gettito fiscale incassato, che permette di avere risorse da

impiegare per il bene dalla società.

• Il gettito è pari all'entità dell'imposta moltiplicata per la quantità scambiata () e

graficamente è pari al rettangolo blu.

Surplus del consumatore

Prezzo

O

Pe2+x

Gettito Fiscale

Surplus del produttore

Pe1

D1

Pe2

D2

Qe2 Qe1

Quantità domandata, quantità offerta

Benessere e gettito fiscale con e senza imposte

• Tuttavia anche aggiungendo il gettito fiscale al surplus complessivo questa somma

è sempre inferiore al surplus complessivo in assenza di imposte.

Surplus del consumatore

Prezzo

O

Pe2+x

Pe1

Gettito Fiscale

Surplus del produttore

D1

Pe2

D2

Qe2 Qe1

Quant. domandata, quant. offerta

Surplus del consumatore

Prezzo

O

Surplus del produttore

Pe1

D1

Pe2

Qe1

Quant. domandata, quant. offerta

Benessere e gettito fiscale con e senza imposte

• Graficamente si vede che in presenza di imposte viene a mancare dal surplus

complessivo il vertice destro del triangolo, che evidenziamo in verde.

Surplus del consumatore

Prezzo

O

Pe2+x

Pe1

Gettito Fiscale

Surplus del produttore

D1

Pe2

D2

Qe2 Qe1

Quant. domandata, quant. offerta

Surplus del consumatore

Prezzo

O

Surplus del produttore

Pe1

D1

Pe2

Qe1

Quant. domandata, quant. offerta

Benessere, imposte e gettito fiscale

• La perdita di benessere derivante dall'introduzione delle imposte (rappresentata

graficamente dall'area verde) è detta perdita secca.

• Essa è una misura della distorsione e della perdita di efficienza dovute

all'introduzione di un'imposta sui beni.

PERDITA SECCA

Surplus del consumatore

Prezzo

O

Pe2+x

Gettito Fiscale

Surplus del produttore

Pe1

D1

Pe2

D2

Qe2

Qe1

Quantità domandata, quantità offerta

La distorsione da imposta

• Le imposte sullo scambio di beni sono distorsive.

• Esistono imposte che sono meno distorsive o che non lo

sono affatto (ad esempio le tasse a somma fissa).

• Quando le imposte non sono distorsive, esse non alterano la

determinazione di prezzi e quantità di equilibrio di mercato.

• Le imposte non distorsive, spesso, sono però inique (ad

esempio le tasse a somma fissa colpiscono tutti

indipendentemente dalla loro capacità contributiva)

Alcune considerazioni

• Oggi abbiamo mostrato che il mercato, sotto le ipotesi di

concorrenza perfetta, consegue l'efficienza ovvero il

massimo benessere complessivo.

• Il pianificatore benevolo deve astenersi dall'intervenire sul

funzionamento del mercato.

• L'imposizione di tasse sui beni ha effetti distorsivi e riduce il

benessere. Tasse a somma fissa sono invece non distorsive.

• Attenzione però:

1) Questa analisi teorica è corretta nella misura in cui sono

corrette le ipotesi su cui si fonda.

2) ogni teoria è figlia del suo tempo: queste teorie sono state

sviluppate prima della grande depressione del 1929…

Un'applicazione: commercio

internazionale

Partiamo da una situazione iniziale di assenza di commercio

e ci chiediamo:

• Che cosa succede a prezzo e quantità di equilibrio se il

commercio estero viene liberalizzato?

• Chi guadagna e chi perde?

Dobbiamo distinguere tra Paese esportatore e importatore.

• Facciamo l'ipotesi di “paese piccolo”: la produzione interna

non incide sul prezzo mondiale

Equilibrio iniziale

P

Surplus

consumatore

Surplus

produttore

Q

Paese esportatore: prezzo mondiale

> prezzo interno

Variazione benessere produttore:

(C + B + D) – C = B + D

Variazione benessere consumatore:

A – (A + B) = - B

Variazione benessere totale:

(A + B + C + D) – (A + B + C) = D

P

A

B

D

C

Prezzo

mondiale

Esportazioni

Conclusioni su paese esportatore

Se il commercio internazionale viene

liberalizzato:

● i produttori interni traggono un beneficio, i

consumatori sono danneggiati

● Il benessere complessivo aumenta

(sarebbe possibile per un miglioramento di

entrambi)

Paese importatore: prezzo mondiale

< prezzo interno

Variazione surplus produttore:

C - (C + B ) = - B

Variazione surplus consumatore:

(A + B + D) - A = B + D

Variazione surplus totale:

(A + B + C + D) – (A + B + C) = D

P

A

B

D

C

Importazioni

Prezzo

mondiale

Conclusioni su paese importatore

Se il commercio internazionale viene

liberalizzato:

● i consumatori traggono un beneficio, i

produttori sono danneggiati

● Il benessere complessivo aumenta

(sarebbe possibile per un miglioramento di

entrambi)

Effetti di un dazio su un paese

importatore

Variazione surplus produttore:

(C + G) - G = C

Variazione surplus consumatore:

(A + B) – (A + B + C + D + E+ F) = - (C + D + E+ F)

Variazione Entrate:

E–0=E

Variazione surplus totale (perdita secca): - (D + F)

A

Prezzo con dazio

C

D

G

E

F

Prezzo mondiale

Effetti di un dazio

●

●

Il dazio è un particolare tipo di imposta sui beni,

valgono le medesime conclusioni che valevano

per le imposte sui beni in generale

Gli effetti negativi di questa particolare imposta

sono:

–

Aumento della produzione interna a costi maggiori di

quella estera (area D)

–

Diminuzione del consumo interno a causa

dell'incremento di prezzo (area F)

Contingentamento (paese importatore)

Variazione surplus produttore:

(C + G) - G = C

Variazione surplus consumatore:

(A + B) – (A + B + C + D + E ' + E ''+ F) = - (C + D + E' + E'' + F)

Variazione surplus importatori:

E' + E'' – 0 = E' + E''

Variazione surplus totale (perdita secca): - (D + F)

A

E'

C

D

G

N.B. L'offerta si sposta a dx

Per una distanza pari

al contingente d'importazione,

Solo per un prezzo maggiore

Del prezzo mondiale

E''

F

Prezzo mondiale

Effetti del contingentamento

●

●

Il contingentamento produce effetti equivalenti a

quelli del dazio, però aumenta il benessere degli

importatori e non quello dello Stato

Lo Stato può emettere licenze d'importazione

dietro pagamento in modo da appropriarsi del

surplus E' + E''

Una visione politica del commercio

internazionale

●

●

Se il paese è importatore si perdono posti di

lavoro, questi potrebbero essere recuperati

attraverso le esportazioni (vantaggio comparato),

però la reciprocità non può essere data per

scontata (politica commerciale, accordi tra aree

economiche, barriere non tariffarie come gli

standard ecologici)

In ultima istanza, una politica commerciale

sbagliata porta lo Stato al fallimento (Argentina)