LICEO DELLE SCIENZE UMANE

“Valfredo Carducci”

FORLIMPOPOLI

1

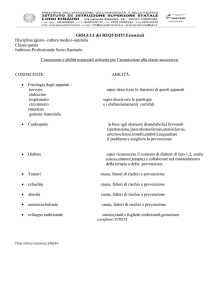

DIPARTIMENTO DI

FILOSOFIA

PEDAGOGIA

PSICOLOGIA

SOCIOLOGIA

SCIENZE SOCIALI

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE

a. s. 2010/’11

A cura dei docenti:

BAZZOCCHI M. DESIREE

CARLONI ALESSANDRA

RUBERTINI SILVIA

PREMESSA

In sede di progettazione dei percorsi didattici per il corrente anno le docenti hanno dovuto considerare la condizione di transitorietà che

caratterizza questo periodo della vita della Scuola Secondaria di Secondo Grado a causa gli interventi di Riforma dei Licei e dell’Obbligo di

Istruzione elevato a dieci anni. È stato, perciò, necessario riconsiderare l’intero impianto della programmazione del corrente anno scolastico; a

solo scopo esplicativo si può così schematizzare.

Classe prima

PRIMO

BIENNIO

Classe seconda

TRIENNIO

Classi terza,

quarta e quinta

La programmazione tiene conto di

competenze/abilità/contenuti previsti dalle disposizioni sull’ Obbligo di Istruzione

medesime competenze/abilità/contenuti di cui sopra declinati in relazione alle Indicazioni

nazionali degli obiettivi specifici di apprendimento previsti dalla Riforma per i Licei

indirizzo previsto dalla Riforma: 1) Liceo Scienze Umane

2) Liceo Scienze Umane opzione Economico Sociale.

La programmazione tiene conto di

competenze/abilità/contenuti previsti dalle disposizioni sull’ Obbligo di Istruzione e

finalizzate alla certificazione delle competenze

medesime competenze/abilità/contenuti di cui sopra riferiti ai programmi pre-Riforma

indirizzo pre-Riforma: 1) Liceo Socio-Psico-Pedagogico

2) Liceo delle Scienze Sociali

La programmazione fa riferimento ai Programmi Brocca in vigore fino alla completa

attuazione della Riforma della Scuola Superiore di Secondo Grado.

La programmazione di seconda, dovendo soddisfare criteri diversi, è stata progettata il più possibile in continuità con quella di prima.

Tale articolazione oltre a permettere la predisposizione di un curricolo più adeguato alla realtà delle varie classi, consente agli insegnanti

l’identificazione di abilità e conoscenze comuni da tradurre, per quanto riguarda il biennio, in una certificazione delle competenze più

consapevole e ponderata.

2

INDICE

PREMESSA

Pag. 2

3

Indice

PRIMO BIENNIO

IL NUOVO LICEO DELLE SCIENZE

UMANE

Il Liceo delle scienze umane

Linee generali e competenze

Primo Biennio

Programmazione per competenze

- asse disciplinare STORICO-SOCIALE

Strumenti e metodi

Il Liceo delle scienze umane- opzione

economico Sociale

Linee generali e competenze

Primo Biennio

Programmazione per competenze

- asse disciplinare STORICO-SOCIALE

Strumenti e metodi

Verifiche e valutazione

L’OBBLIGO DI ISTRUZIONE E LA

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Modello di certificato dei saperi e delle

competenze

Pag. 3

TRIENNIO

Pag. 4

Pag. 5

Pag. 5

Pag. 8

Pag. 9

Pag. 10

Pag. 10

Pag. 11

Pag. 13

Pag. 15

Pag. 16

Pag. 17

Pag. 19

LICEO SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO

Pag. 21

Filosofia

Psicologia

pag. 25

Pedagogia

pag. 32

Sociologia

pag. 36

Metodologia della ricerca

pag. 40

LICEO DELLE SCIENZE SOCIALI

pag. 44

Filosofia

pag. 49

Scienze sociali

LO STAGE FORMATIVO

SCIENZE SOCIALI

NELLE

pag. 56

IL NUOVO LICEO DELLE SCIENZE UMANE

In base a quanto prescritto dal Profilo e dalle Indicazioni Nazionali riguardanti i Licei configuratesi con la Riforma scolastica, il percorso del

Liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e

delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad approfondire e sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze

necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle

tecniche di indagine nel campo delle scienze umane.

Gli studenti al termine del percorso di studi, oltre a raggiungere risultati di apprendimenti comuni, dovranno:

aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante apporti specifici e interdisciplinari della

cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica;

aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato e contemporanei, la conoscenza delle

principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della

civiltà europea;

saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e sociali e i rapporti c he ne scaturiscono

sul piano etico-civile e pedagogico-educativo;

saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni

educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del

lavoro, ai fenomeni interculturali;

possedere gli strumenti necessari per utilizzare in maniera consapevole e critica le principali metodologie relazionali e com unicative,

comprese quelle della media education.

Liceo delle Scienze Umane

Presso il “V. Carducci” sono previsti due

corsi di studio

Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale

4

SCIENZE UMANE

LINEE GENERALI E COMPETENZE

Al termine del percorso liceale lo studente si orienta con linguaggi propri delle scienze umane nelle molteplici dimensioni attraverso cui

l’uomo si costituisce in quanto persona e come soggetto di reciprocità e di relazioni: l’esperienza di sé e dell’altro, le relazioni interpersonali,

educative, le forme di vita sociale e di cura per il bene comune, le forme istituzionali in ambito socio-educativo, le relazioni con il mondo

delle idealità e dei valori. L’insegnamento pluridisciplinare delle scienze umane intende mettere lo studente in grado di:

padroneggiare le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella

costruzione della civiltà europea;

acquisire le competenze necessarie per comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni

educativi e ai processi formativi formali e non, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali e ai contesti della

convivenza e della costruzione della cittadinanza;

sviluppare una adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche degli affetti.

PRIMO BIENNIO

Le Indicazioni Nazionali stabiliscono che nel primo biennio del corso si incomincino a studiare le seguenti discipline: pedagogia e psicologia.

Il Dipartimento delle scienze umane di questo Istituto, riconoscendo la complessità dello studio della pedagogia anche a motivo del suo forte

legame con la filosofia a partire in particolare dalla paideia greco-ellenistica, nel pieno rispetto di quanto previsto per il primo biennio, ha

deciso di articolare gli insegnamenti secondo la seguente scansione: nel primo anno saranno affrontate soprattutto le questioni di carattere

psicologico prescritte dalla normativa, mentre l’insegnamento della pedagogia sarà affrontato prevalentemente nel secondo anno.

Non si vuole tacere il fatto che, al momento in cui si sono dovute decidere le adozioni dei libri di testo, non erano ancora disponibili versioni

adattate alle Indicazioni Nazionali per la disciplina denominata Scienze Umane nei nuovi Licei. Le difficoltà conseguenti a tale fatto sono

evidenti.

5

Psicologia

In base alle Indicazioni Nazionali, lo studente dovrà:

comprendere la specificità della psicologia come disciplina scientifica;

conoscere gli aspetti principali del funzionamento mentale, sia nelle sue caratteristiche di base, sia nelle sue dimensioni evolutive e

sociali;

cogliere la differenza tra psicologia scientifica e quella del senso comune, sottolineando le esigenze di verificabilità empirica e di

sistematicità teorica cui la prima cerca di adeguarsi.

Dovranno essere presi in esame:

i diversi aspetti della relazione educativa dal punto di vista teorico con gli aspetti correlati (comunicazione verbale, non verbale, ruoli e

funzioni di insegnanti e allievi, emozioni e sentimenti e relazione educativa, immagini reciproche, contesti educativi e relazione

insegnante-allievo);

concetti e teorie relative all’apprendimento;

il metodo di studio, sia dal punto di vista teorico che dal punto di vista dell’esperienza dello studente.

Pedagogia

In base alle Indicazioni Nazionali, lo studente dovrà:

comprendere, in correlazione con lo studio della storia, lo stretto rapporto tra l’evoluzione delle forme storiche della civiltà e i modelli

educativi, familiari, scolastici e sociali, messi in atto tra l’età antica e il Medioevo.

Scopo dell’insegnamento deve essere quello di rappresentare i luoghi e le relazioni attraverso cui nelle età antiche si è compiuto l’evento

educativo. In particolare si dovranno affrontare i seguenti contenuti:

il sorgere delle civiltà della scrittura e l’educazione nelle società del mondo antico;

la paideia greco-ellenistica contestualizzata nella vita sociale politica e militare del tempo;

l’humanitas romana, il ruolo educativo della famiglia, le scuole a Roma, la formazione dell’oratore;

l’educazione cristiana dei primi secoli;

l’educazione e la vita monastica;

l’educazione aristocratica e cavalleresca.

La presentazione delle tematiche sarà svolta anche attraverso l’analisi di documenti, testimonianze e opere relative a ciascun periodo.

6

OBIETTIVI MINIMI

Psicologia:

descrivere per sommi capi l’attività cognitiva in termini di costruzione e di rielaborazione attiva da parte del soggetto conoscente;

descrivere, anche solo embrionalmente, l’interdipendenza e la interrelazione sistemica dei fattori biologici e culturali in alcune aree

esemplari;

descrivere, anche in modo soltanto elementare l’interdipendenza che sussiste tra la costruzione dell’identità individuale e i processi

sociali e/o di gruppo.

Pedagogia:

saper cogliere gli aspetti essenziali che attengono all’educazione come processo di crescita umana nell’integrazione individuo-società;

saper riconoscere i principali ostacoli che si frappongono alla realizzazione di processi integrati di crescita umana;

saper rappresentare in maniera sommaria i luoghi e le relazioni attraverso cui nelle età antiche si è compiuto l’evento educativo.

OBIETTIVI SUPERIORI AL MINIMO

Psicologia:

descrivere dettagliatamente l’attività cognitiva in termini di costruzione e di rielaborazione attiva da parte del soggetto conoscente;

conoscere l’interdipendenza e l’interrelazione sistemica dei fattori biologici e culturali in alcune aree esemplari;

saper analizzare l’interdipendenza che sussiste tra la costruzione dell’identità individuale e i processi sociali e/o di gruppo;

saper individuare alcuni caratteri essenziali della vita sociale a livello micro e macro-sociologico.

Pedagogia:

saper leggere ed interpretare gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione di processi integrati di crescita umana;

acquisire metodi critici nell’analisi delle fonti storiche dell’educazione e della formazione;

saper riconoscere l’educazione come radicale condizione modificativa dell’esperienza umana civilizzatrice;

saper contestualizzare i fenomeni educativi nella loro complessità storica, sociale, istituzionale e culturale;

saper rappresentare i luoghi e le relazioni attraverso cui nelle età antiche si è compiuto l’evento educativo;

saper utilizzare in modo appropriato i linguaggi delle scienze dell’educazione.

7

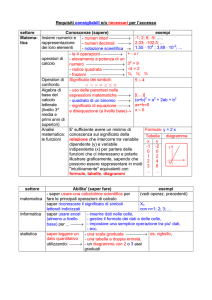

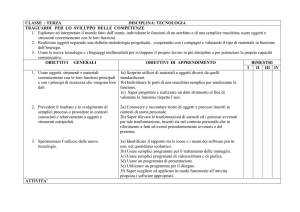

PROGRAMMAZIONE PER ASSI CULTURALI

Competenze per Assi culturali

Asse culturale STORICO SOCIALE

PROGRAMMAZIONE BIENNALE DI SCIENZE UMANE

Classi prime e seconde

Abilità

1- Comprendere il cambiamento e la diversità dei

tempi storico-sociali in una dimensione diacronica

attraverso il confronto tra epoche e in una

dimensione sincronica attraverso il confronto fra

aree geografiche e socio-culturali.

Competenze per Assi culturali

2- Collocare l’esperienza personale in un sistema

di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei

diritti umani a tutela della persona, della collettività

e dell’ambiente.

Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio

attraverso l’osservazione di fattori socio-culturali.

Collocare storicamente la nascita delle scienze umane

all’interno di un contesto spazio-temporale.

Identificare gli elementi psico-sociali maggiormente

significativi per confrontare culture diverse.

Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle

abitudini, al vivere quotidiano nel confronto con la

propria esperienza personale.

Agire in modo autonomo e responsabile attraverso la

partecipazione e la collaborazione.

Imparare ad imparare.

Leggere, anche in modalità multimediale, le differenti

fonti documentarie ricavandone informazioni su eventi

storico-sociali di differenti epoche e differenti aree

geografiche.

Abilità

Identificare i diversi modelli istituzionali e di

organizzazione sociale e le principali relazioni

tra persona-famiglia-società-Stato.

8

Conoscenze

Rapporto tra l’evoluzione delle

forme storiche della civiltà e i

modelli

educativi,

familiari,

scolastici e sociali messi in atto tra

l’età antica e il Medioevo.

L’uso di fonti documentarie nelle

scienze umane.

Conoscenze

Principali problematiche relative

all’integrazione e alla tutela dei diritti umani

e alla promozione delle pari opportunità.

Competenze per Assi culturali

3- Costruire il sé e le corrette e

significative relazioni con gli altri.

Abilità

Adottare nella vita quotidiana

comportamenti responsabili e consapevoli

per rispetto delle proprie e altrui

peculiarità.

Strumenti

Libro di testo

Laboratorio di informatica

Film e documentari

Riviste e periodici

Materiali iconografici

Conoscenze

Principali elementi del funzionamento della mente sia nelle sue

caratteristiche di base, sia nelle sue dimensioni evolutive e

sociali.

Diversi aspetti della relazione educativa dal punto di vista

teorico con gli aspetti correlati (comunicazione verbale, non

verbale, ruoli e funzioni di insegnanti e allievi, emozioni e

sentimenti e relazione educativa, immagini reciproche, contesti

educativi e relazione insegnante-allievo).

Metodi

Viene privilegiata una metodologia attiva che coinvolge i ragazzi e

li rende partecipi del loro processo di apprendimento. Quando

possibile, i temi trattati vengono esemplificati attraverso la

riproposizione di esperienze classiche o significative, semplici

ricerche condotte dagli studenti, esercitazioni individuali o in

piccolo gruppo con la supervisione del docente.

9

opzione ECONOMICO-SOCIALE

LINEE GENERALI E COMPETENZE

Presso il Liceo “V. Carducci” oltre al corso liceale di Scienze Umane è prevista anche l’opzione Economico-Sociale.

Peculiarità di questo percorso è lo sviluppo di competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e

sociali utili ad orientarsi nella realtà con i linguaggi propri della cultura nelle molteplici dimensioni attraverso le quali l’uomo si costituisce in

quanto persona e come soggetto di reciprocità e di relazioni: l’esperienza di sé e dell’altro, le relazioni interpersonali, le forme di vita sociale e

di cura per il bene comune, le relazione con il mondo delle idealità e dei valori. Particolare attenzione dovrà essere riservata all’economia, alle

sue forme e alla sua evoluzione storica, nonché ai diversi modi della sua organizzazione giuridica e politica.

L’insegnamento pluridisciplinare delle Scienze Umane, da prevedere in stretto contatto con la filosofia, la storia, la letteratura e la cultura

religiosa, dovrà condurre lo studente a:

conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle scienze economiche, giuridiche e sociologiche;

comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di cui l’uomo dispone (fisiche, temporali,

territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza delle regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale;

individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione dei fenomeni culturali;

sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici, i fenomeni economici e sociali

indispensabili alla verifica empirica dei principi teorici;

utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle interdipendenze tra i fenomeni internazionali,

nazionali, locali e personali;

identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione

nazionale ed europea sia a quella globale;

acquisire in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro

Comune Europeo di Riferimento.

10

PRIMO BIENNIO

Le Indicazioni Nazionali prevedono che nel primo biennio vengano affrontati temi di Antropologia e Psicologia.

Antropologia

Al termine del biennio lo studente dovrà acquisire:

le nozioni fondamentali relative al significato che la cultura riveste per l'uomo;

comprendere le diversità culturali e le ragioni che le hanno determinate anche in collegamento con il loro disporsi nello spazio

geografico.

In particolare si dovranno affrontare i seguenti temi:

il significato della parola "cultura", l'uomo come "animale culturale", la specificità di ogni cultura come una sorta di "totalità aperta",

capace di modificarsi, imparare e crescere dal contatto con la diversità;

le cosiddette culture primitive, il loro carattere prevalentemente magico-sacrale, e il passaggio alle cosiddette culture evolute, alla

crescente differenziazione socio-culturale;

le grandi culture-religioni mondiali e la particolare razionalizzazione del mondo che ciascuna di esse produce, cercando soprattutto di

comprendere perché alcune culture sviluppino particolari abilità piuttosto che altre.

Nel corso del biennio si dovrà leggere almeno un’ opera di uno o più autori "classici" anche in forma antologizzata.

Psicologia

Lo studente dovrà acquisire:

consapevolezza della specificità della psicologia come disciplina scientifica distinta dalle scienze di area biologica;

dovrà pervenire alla conoscenza delle principali funzioni di base della mente (percezione, memoria, apprendimento, linguaggio) e delle

sue dimensioni evolutive e sociali.

In particolare si dovrà prestare attenzione alle principali tematiche della psicologia sociale e delle organizzazioni:

stereotipi, pregiudizi, processi di influenza sociale, processi persuasivi, socializzazione, cooperazione e conflitto;

aspetti strutturali e processuali dei gruppi e delle organizzazioni.

11

OBIETTIVI MINIMI

Psicologia e Antropologia

Al termine del biennio lo studente deve dimostrare di essere in grado di:

acquisire l’idea di uomo come totalità bio-psico-sociale;

inquadrare semplici problemi delle scienze umane secondo un approccio generale;

utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica per la definizione dei concetti;

acquisire competenze atte a relazionarsi con modalità argomentative non violente.

OBIETTIVI SUPERIORI AL MINIMO

Psicologia e Antropologia

Al termine del biennio lo studente deve dimostrare di essere in grado di:

comprendere la complessità della persona umana sia riguardo alla definizione medesima sia riguardo alla relazionalità; .

conoscere le principali caratteristiche dello status epistemologico dell’antropologia e della psicologia;

sviluppare la consapevolezza che non esistono soluzioni definitive ai problemi della società, ma solo possibilità di soluzioni relative;

individuare la struttura concettuale degli argomenti;

collocare le tematiche del sociale in una dimensione problematica;

confrontare e analizzare il differente approccio delle scienze umane sulle questioni affrontate.

12

PROGRAMMAZIONE PER ASSI CULTURALI

Competenze per Assi

culturali

1

Comprendere il cambiamento

e la diversità dei tempi

storico-sociali

in

una

dimensione

diacronica

attraverso il confronto tra

epoche e in una dimensione

sincronica

attraverso

il

confronto

fra

aree

geografiche e socio-culturali.

Asse disciplinare STORICO SOCIALE

PROGRAMMAZIONE BIENNALE DI SCIENZE UMANE

opzione Economico-Sociale

Classi prime e seconde

Abilità

Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di

fattori socio-culturali.

Collocare storicamente la nascita delle scienze umane all’interno di un contesto

spazio-temporale.

Identificare gli elementi psico-sociali maggiormente significativi per confrontare

culture diverse.

13

Conoscenze

Rapporto tra l’evoluzione delle

forme storiche delle società e i

modelli sociali messi in atto dalle

prime forme di vita associata.

Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere

quotidiano nel confronto con la propria esperienza personale.

Principali

fenomeni

sociali,

economici che caratterizzano il

mondo contemporaneo anche in

relazione alle diverse culture nel

presente e nel passato.

Agire in modo autonomo e responsabile attraverso la partecipazione e la

collaborazione.

Uso di fonti documentarie nelle

scienze umane.

Imparare ad imparare.

Leggere, anche in modalità multimediale, le differenti fonti documentarie

ricavandone informazioni su eventi storico-sociali di differenti epoche e differenti

aree geografiche.

Competenze per Assi culturali

Abilità

2

Collocare l’esperienza personale in

un sistema di regole fondato sul

reciproco riconoscimento dei diritti

umani a tutela della persona, della

collettività e dell’ambiente.

Competenze per Assi culturali

Identificare i diversi modelli istituzionali e di

organizzazione sociale e le principali relazioni

tra persona-famiglia-società-Stato.

La nascita e lo sviluppo nel tempo di forme di organizzazione

sociale quali sistemi nati per soddisfare i bisogni dell’uomo, ad

esempio la famiglia come istituzione, l’agglomerato urbano ….

Principali problematiche relative all’integrazione e alla tutela dei

diritti umani e alla promozione delle pari opportunità.

Abilità

3

Costruire il sé e le corrette e le

significative relazioni con gli altri.

Conoscenze

Adottare nella vita quotidiana comportamenti

responsabili e consapevoli per rispetto delle

proprie e altrui peculiarità.

Conoscenze

Il comportamento umano: fattori innati e condizionamento

culturale.

Conoscenza delle principali caratteristiche delle età della vita.

Principali elementi del funzionamento della mente: percezione,

memoria, apprendimento, linguaggio.

Elementi fondamentali della relazione tra individui e gruppi: la

comunicazione interpersonale, i gruppi sociali e l’influenza

sociale.

Strumenti

Libro di testo

Laboratorio di informatica

Film e documentari

Riviste e periodici

Materiali iconografici

Metodi

Viene privilegiata una metodologia attiva che coinvolge i ragazzi e li rende partecipi del

loro processo di apprendimento. Quando possibile i temi trattati vengono esemplificati

attraverso la riproposizione di esperienze classiche o significative, semplici ricerche

condotte dagli studenti, esercitazioni individuali o in piccolo gruppo con la supervisione

del docente.

14

VERIFICHE E VALUTAZIONE

L’omogeneità della valutazione tra i vari indirizzi è perseguita attraverso l’individuazione di criteri comuni che prescindono da contenuti

specifici.

Per le verifiche i docenti utilizzeranno, a loro discrezione:

le tradizionali interrogazioni;

il dialogo e la partecipazione alla discussione organizzata;

prove scritte (parafrasi, riassunto e commento di testi letti, composizione di testi sintetici che esprimano capacità argomentative);

test di comprensione.

La valutazione sarà formativa (per individuare e quindi recuperare le carenze ) e sommativa (per misurare l’effettiva preparazione raggiunta).

Essa terrà conto delle seguenti griglie di misurazione:

griglia di valutazione per prove orali e/o scritte:

padronanza dei contenuti

raccordi pluridisciplinari

uso del lessico specifico

sviluppo delle argomentazioni

capacità elaborative, logiche e critiche.

griglia di valutazione finale

risultati delle prove

progressione e miglioramento individuale delle abilità

disponibilità al dialogo educativo (impegno, interesse,

partecipazione)

adeguatezza ed efficacia del metodo di studio

Il peso da attribuire a ciascuna voce delle griglie è stabilito dai docenti in base alla situazione di ogni singola classe. Alla conoscenza dei

contenuti si attribuirà almeno il 50% del punteggio.

La valutazione, secondo la normativa vigente, è in decimi. Si cercherà di evitare il ricorso a misurazioni intermedie classificando le

prestazioni con i livelli interi. Tuttavia, nel caso in cui la prestazione non sia quantificabile in modo deciso sono ammessi i mezzi punteggi.

15

La scala di misurazione adottata è la seguente:

Voto

9-10

8

7

6

5

4

3

Giudizio

Ottimo

Buono

Discreto

Sufficiente

Insufficiente

Gravemente insufficiente

Scarso

Significato del codice per il profitto

Conoscenze e competenze ampie e approfondite

Conoscenze approfondite; competenze adeguate

Conoscenze e competenze adeguate

Conoscenze e competenze essenziali

Qualche conoscenza superficiale; nessuna competenza

Conoscenze rare e frammentarie; nessuna competenza

Nessuna conoscenza; nessuna competenza

Da 10 a 8 gli obiettivi si intendono pienamente raggiunti, da 7 a 6 raggiunti e da 5 a 3 non raggiunti.

16

L’OBBLIGO DI ISTRUZIONE E LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

AL TERMINE DEL BIENNIO

Con la legge 26 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622, è entrato in vigore con decorrenza 1º settembre 2007 l’obbligo di istruzione

elevato a 10 anni. Questo percorso educativo intende favorire il pieno sviluppo della personalità dell’allievo, delle sue relazioni con gli altri e

in generale con la realtà naturale e sociale; in questo modo lo studente si troverà ad affrontare in maniera adeguata le dinamiche personali e

professionali della vita adulta, usufruendo anche di una solida base per ulteriori occasioni di apprendimento.

Con la Raccomandazione del 18 dicembre 2006 (2006/962/CE), il Parlamento Europeo aveva infatti sollecitato gli stati membri ad attuare

interventi mirati ad assicurare a tutti i cittadini l’accesso a competenze chiave per adattarsi con flessibilità ad una società in rapido mutamento

e caratterizzata da forte interconnessione. Il Ministero, in linea con le indicazioni dell’Unione Europea, ha recepito tali istanze: con il D.M. n.

9 del 27 gennaio 2010 ha indicato il modello di certificato dei saperi e delle competenze acquisiti dagli studenti al termine dell’obbligo di

istruzione e con la nota del Capo Dipartimento per l’Istruzione n. 1208 del 12/4/2010 ha fornito Indicazioni per la certificazione delle

competenze relative all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

L’istituzione scolastica riveste un ruolo determinante all’interno di questo processo culturale e ha inoltre il compito di certificare, al termine

del ciclo di istruzione obbligatoria e proprio in relazione a tale finalità, al proprio P.O.F. e all’esperienza maturata dai docenti nel corso dei

precedenti anni scolastici, il Liceo V. Carducci di Forlimpopoli ha progettato un percorso curricolare coerente che possa fungere da esempio e

da riferimento per ulteriori percorsi didattici multidisciplinari, offrendo stimoli e strategie più appropriate per concorrere ad evitare la

frammentazione dei saperi, nonché il disorientamento degli alunni e la dispersione scolastica.

Particolare risalto è dato all’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza attiva:

1.

Imparare ad imparare

2.

Progettare

3.

Comunicare

4.

Collaborare e partecipare

5.

Agire in modo autonomo e responsabile

6.

Risolvere problemi

7.

Individuare collegamenti e relazioni

8.

Acquisire ed interpretare l’informazione

non solo attraverso il continuo dialogo e l’invito alla riflessione, ma anche con percorsi tematici mirati, primo fra tutti l a conoscenza del

territorio e del suo tessuto sociale e ambientale, per avviare i ragazzi all’ acquisizione di comportamenti volti al suo rispetto e alla sua tutela.

17

Il punto di vista disciplinare, collocandosi all’interno della prospettiva delle competenze per assi culturali, (vedi programmazione classi prime

e seconde) contribuirà alla costruzione di una visione comune del sapere, che emergerà anche dalle prove finali di valutazione ideate secondo

caratteri interdisciplinari. In questo modo si valorizzerà la dimensione orientativa dei suddetti assi culturali, per assicurare l’equivalenza

formativa di tutti i percorsi e favorire eventuali passaggi tra percorsi di studio diversi.

18

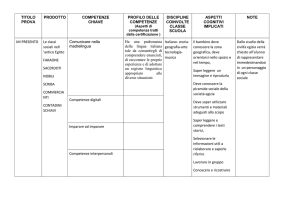

Certificazione delle competenze al termine del biennio

Per la certificazione delle competenze al termine del biennio verranno utilizzati i seguenti criteri

risultati delle prove periodiche;

progressione e miglioramento individuale delle abilità;

disponibilità al dialogo educativo;

adeguatezza ed efficacia del metodo di studio;

capacità di collegare conoscenze ad esperienze mediate e personali.

Si allega Modello di certificato dei saperi e delle competenze

19

20

IL TRIENNIO

LICEO SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO

21

FILOSOFIA

COMPETENZE

padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti;

sapersi situare in modo la maturo e consapevole in una pluralità di rapporti naturali ed umani;

saper esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere e sul loro rapporto con la totalità dell’esperienza umana;

saper problematizzare conoscenze, idee e credenze, mediante il riconoscimento della loro storicità.;

esercitare il controllo del discorso, attraverso l’uso di strategie argomentative e di procedure logiche.

ABILITA’/ CAPACITA’

riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica (obiettivo minimo);

analizzare testi di autori filosoficamente rilevanti;

compiere, nella lettura del testo, le seguenti operazioni;

definire e comprendere termini e concetti (obiettivo minimo);

enucleare le idee centrali (obiettivo minimo);

ricostruire la strategia argomentativa e rintracciarne gli scopi;

valutare la qualità di una argomentazione sulla base della sua coerenza interna;

distinguere le tesi argomentate e documentate da quelle solo enunciate;

riassumere, in forma sia orale che scritta, le tesi fondamentali;

ricondurre le tesi individuate nel testo al pensiero complessivo dell’autore;

confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema.

CONOSCENZE

TERZO ANNO

QUARTO ANNO

QUINTO ANNO

22

Autori:

Platone

Aristotele

Autori:

Kant

Hegel

Nuclei tematici:

Almeno due autori a scelta tra:

Galilei, Descartes, Hobbes, Pascal, Spinoza,

La nascita della filosofia

Le scuole presocratiche: l’archè, Locke, Leibniz, Vico, Hume, Rousseau.

l’idea di mondo e il problema della

Nuclei tematici:

molteplicità

La Rivoluzione Scientifica.

La filosofia e la polis: i Sofisti e

L’Illuminismo.

Socrate.

Romanticismo e Idealismo.

L’accademia ed il Liceo nel

periodo classico

Individuo e cosmo nell’età

ellenistico-romana: epicureismo stoicismo – scetticismo

L’influenza del cristianesimo sul

pensiero filosofico dei primi secoli:

Agostino d’Ippona e Tommaso

d’Aquino

Cenni su Patristica e nascita della

Scolastica

Autori :

Schopenhauer,

Nietzche

Feuerbach,

Marx,

Comte,

Almeno due autori a scelta tra:

Adorno, Bergson, Croce, Gentile, Horkheimer,

Husserl, Heidegger, Kierkegaard, Marcuse,

Weber, Wittgenstein, Dewey.

Almeno 2 nuclei tematici utili a

contestualizzare gli autori presentati:

Destra e sinistra hegeliana

Il positivismo sociale

Sviluppi della sociologia nella seconda metà

dell’800.

La nascita della psicologia scientifica.

Il Pragmatismo.

Sociologia, scienza politica e teorie del diritto

del 900.

Orientamenti e problemi della psicologia del

900.

L’esistenzialismo.

INDICAZIONI DIDATTICHE

Il docente dovrà curare e motivare l’approccio degli studenti al pensiero ed al linguaggio filosofico, realizzando la continuità tra l’esperienza

dei giovani e la tradizione culturale.

Le scelte metodologiche mutuano la convinzione che l’insegnamento della filosofia nella scuola superiore debba intendersi come educazione

alla ricerca e non come trasmissione di un sapere compiuto. Pertanto si affronteranno le tematiche programmate, analizzandole criticamente,

cercando di coinvolgere attivamente i ragazzi nel dialogo educativo per accrescere l’interesse, favorire riflessioni, interventi e rielaborazioni

personali

Si cercherà di stimolare l’apporto e l’intervento degli studenti per sviluppare il senso critico e la capacità argomentativa. Si favorirà la

capacità di collaborazione nell’indagine di temi filosofici e l’approfondimento delle tematiche che si renderanno particolarmente significative

anche al di fuori di quanto programmato dall’insegnante.

Per quanto possibile, gli argomenti saranno affrontati partendo dalla lettura dei testi secondo una scelta calibrata per ampiezza, leggibilità e disponibilità di tempo.

VERIFICHE E VALUTAZIONE

Per la verifica i docenti faranno uso, a loro discrezione, dei seguenti strumenti:

1. la tradizionale interrogazione;

il dialogo e la partecipazione alla discussione organizzata;

i test di comprensione della lettura (risposte scritte a quesiti predisposti dall’insegnante e concernenti letture svolte);

quesiti a risposta aperta;

prove scritte (parafrasi, riassunto e commento di testi letti, composizione di testi sintetici che esprimano capacità argomentative).

La valutazione terrà conto delle seguenti griglie di misurazione:

griglia di valutazione per prove scritte: griglia di valutazione per prove orali:

conoscenza dei contenuti

uso del lessico specifico

capacità di fare collegamenti

rielaborazione personale

padronanza dei contenuti

raccordi pluridisciplinari

lessico specifico

sviluppo delle argomentazioni

capacità elaborative, logiche

critiche.

griglia di valutazione finale

e

risultati delle prove

progressione e miglioramento individuale

delle abilità

disponibilità al dialogo educativo (impegno,

interesse, partecipazione)

adeguatezza ed efficacia del metodo di studio

23

Il peso da attribuire a ciascuna voce delle griglie è stabilito dai docenti in base alla situazione di ogni singola classe. Alla conoscenza dei

contenuti si attribuirà almeno il 50% del punteggio.

La valutazione, secondo la normativa vigente, è in decimi. Si cercherà di evitare il ricorso a misurazioni intermedie classificando le

prestazioni con i livelli interi. Tuttavia, nel caso in cui la prestazione non sia quantificabile in modo deciso sono ammessi i mezzi punteggi.

La scala di misurazione adottata è la seguente:

Voto

9-10

8

7

6

5

4

3

Giudizio

Ottimo

Buono

Discreto

Sufficiente

Insufficiente

Gravemente insufficiente

Scarso

Significato del codice per il profitto

Conoscenze e competenze ampie e approfondite

Conoscenze approfondite; competenze adeguate

Conoscenze e competenze adeguate

Conoscenze e competenze essenziali

Qualche conoscenza superficiale; nessuna competenza

Conoscenze rare e frammentarie; nessuna competenza

Nessuna conoscenza; nessuna competenza

Da 10 a 8 gli obiettivi si intendono pienamente raggiunti, da 7 a 6 raggiunti e da 5 a 3 non raggiunti.

24

PSICOLOGIA

COMPETENZE

25

essere consapevole della peculiarità di uno studio scientifico della personalità e delle funzioni psichiche, con particolare sensibilità alla

complessità ed ai limiti di questa scienza e della continua evoluzione dei suoi risultati;

acquisire la consapevolezza delle aree di competenza, degli indirizzi, delle attività professionali attorno a cui si sviluppa oggi nel

contesto socio-culturale italiano la ricerca e l’applicazione della psicologia;

acquisire esperienze, sia pure limitate, inerenti alla metodologia di ricerca nelle aree psico-sociali. In particolare l’alunno dovrà divenire

consapevole della opportunità e del valore di un approccio multidisciplinare ai problemi psico-sociali.

ABILITA’/ CAPACITA’

essere in grado di indicare e distinguere i principali temi di ricerca, nuclei problematici e metodologie di ricerca sperimentale ed

empirica, in particolare pertinenti le aree della psicologia sociale, evolutiva, educativa, dei mass media (aree ritenute fondamentali e

prioritarie, come specificato nei contenuti) (obiettivo minimo);

saper citare le denominazioni ed i campi di ricerca distintivi delle principali scuole psicologiche operanti nelle aree sopra citate, e solo

alcuni dei principali autori di riferimento per tali scuole;

saper definire l’ambito di riferimento, le problematiche fondamentali, gli orientamenti di riflessione e di ricerca principali pertinenti ai

seguenti argomenti-chiave:

il concetto di ciclo di vita;

la malattia mentale;

la psicoterapia;

il concetto di identità;

l’importanza della relazione e della comunicazione;

la persona e il lavoro;

linguaggio e pensiero;

il concetto di orientamento scolastico; (obiettivo minimo).

essere in grado di cooperare allo svolgimento di una ricerca in area psico-sociale, rispettando una corretta impostazione metodologica;

essere in modo appropriato la terminologia e il lessico appropriati per la definizione dei concetti psicologici connessi ai temi presenti in

tutti i precedenti punti sopra elencati. (obiettivo minimo).

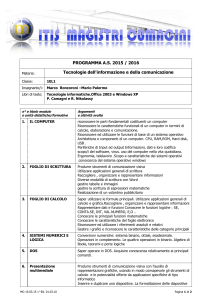

CONOSCENZE

TERZO ANNO

QUARTO ANNO

1. L’area di psicologia dei processi cognitivi

I nuclei tematici:

lo studio della mente

attività cognitive di base: percezione, attenzione, memoria

le emozioni

le motivazioni

il pensiero e le rappresentazioni mentali

la categorizzazione e la formazione dei concetti;

la curiosità, la motivazione epistemica, l’apprendimento motivato.

intelligenza e creatività

1. L’area della psicologia evolutiva e del ciclo di vita

I nuclei tematici:

l’evoluzione della persona e le fasi del ciclo di vita;

la genesi della identità e la integrazione dell’Io;

l’evoluzione rispetto ai condizionamenti ambientali ed istintuali.

Le scuole/autori cui fare riferimento per l’illustrazione dei nuclei

tematici:

Gestalt

la scuola socio-cognitiva russa (A. R. Lurija, L. S. Vigotskij);

il cognitivismo (D. Norman, U. Neisser);

I possibili casi-temi di ricerca per la classe: l

la sessualità ed il suo diverso significato nelle varie fasi del ciclo di vita;

la condizione dell’anziano;

la crisi adolescenziale.

I possibili casi-temi di ricerca per la classe:

motivazione ed apprendimento;

le tecniche di memorizzazione;

linguaggio infantile e le diversità da quello adulto.

2.

I nuclei tematici:

L’area della Psicologia Sociale

Le scuole/autori cui fare riferimento per l’illustrazione dei nuclei tematici:

J. Piaget; la psicoanalisi;

E. H. Erickson; L. Berkowitz;

l’approccio etologico (U. Bronfenbrenner).

2. L’area di psicologia dell’Educazione

I nuclei tematici:

il rapporto tra pensiero, azione, linguaggio;

il pensiero produttivo e la creatività;

l’uomo elaboratore attivo della informazione.

Le scuole/autori cui fare riferimento per l’illustrazione dei nuclei tematici:

J. Bruner; l’indirizzo tassonomico (B. S. Bloom, R. M. Gagner);

l’approccio gestaltista (K. Duncker, W. Kohler);

l’approccio Human Information Processing (HIP).

l’oggetto di studio della psicologia sociale

comprendere l’interazione sociale: euristiche e contesto socioI possibili casi-temi di ricerca per la classe:

culturale

l’orientamento scolastico e preprofessionale, l’autoorientamento;

formazione di opinioni, atteggiamenti, valori, stereotipi e

l’apprendimento della lettura;

pregiudizi

pensiero divergente e convergente.

conoscere gli altri:la prima impressione

26

conoscere se stessi in relazione agli altri: il sé sociale e

l’autostima

le relazioni interpersonali: reti sociali, relazioni profonde

dinamiche di gruppo e identità individuale: conformità e pressione

di gruppo; differenziazione e categorizzazione sociale.

Le scuole/autori cui fare riferimento per l’illustrazione dei nuclei

tematici:

l’interazionismo simbolico;

la teoria del campo (K. Lewin);

G. W. Allport;

E. A. Asch; la scuola della psicologia sociale europea: H. Tajfel, S.

Moscoviti.

I possibili casi-temi di ricerca per la classe:

il pregiudizio razziale;

lo stereotipo maschile e femminile;

il conformismo.

La pro socialità e le abilità sociali per la vita

3. L’area di psicologia delle comunicazioni di massa

I nuclei tematici:

comunicazione verbale e non verbale; importanza della metacomunicazione

nel messaggio;

le specificità della comunicazione di massa rispetto alla comunicazione

interpersonale;

gli effetti dei mass media;

Le scuole/autori cui fare riferimento per l’illustrazione dei nuclei tematici:

la scuola di Palo Alto (P. Bateson, P. Watzlawich);

l’approccio psico-sociologico (D. McQuail, G. Crockite);

gli studi classici sugli effetti (J. T. Klapper).

I possibili casi-temi di ricerca per la classe:

la comunicazione persuasiva e la pubblicità;

la rappresentazione della violenza;

le informazioni di contesto e non verbali in un messaggio.

4. L’area di psicologia dell’Educazione

I nuclei tematici:

il concetto di malattia mentale come disturbo funzionale nell’integrazione

della personalità, nei processi di simbolizzazione, e nella relazione con gli

altri;

normalità e patologia, con sensibilizzazione alla difficoltà di una diagnosi,

alla contiguità tra le due condizioni, all’influenza socio-culturale nella

emissione di un giudizio diagnostico;

diversi approcci terapeutici: psicodinamismo, comportamentale, non

direttivo, umanistico, fenomenologico-esistenziale, sistematico, gestaltista e

cognitivo, di gruppo, individuale, breve e protratto.

Le scuole/autori cui fare riferimento per l’illustrazione dei nuclei tematici:

la scuola psicodinamica e psicoanalitica nei suoi vari orientamenti;

l’orientamento umanistico (C. Rogers, A. Maslow);

l’approccio sistematico e la scuola di Palo Alto;

la terapia comportamentale;

l’approccio fenemenologico-esistenziale;

27

la terapia della Gestalt e cognitivista.

I possibili casi-temi di ricerca per la classe:

il dibattito sull’antipsichiatria:

sistemi familiari e genesi di patologie;

la stereotipia del malato di mente nei modelli di cultura popolari.

INDICAZIONI DIDATTICHE

I contenuti vengono proposti di seguito attraverso una serie di aree che coincidono con momenti di rilevanza sociale e di professionalizzazione

delle psicologia nell’attuale contesto socio-culturale. Questa scelta è fortemente selettiva, ed è imposta dalla combinazione restrittiva del

limitato numero di ore disponibili e dalla scelta della prima finalità del corso, legata ad una funzione di illustrazione dell’operare della

psicologia nella realtà attuale più che ad una documentazione completa della disciplina, della sua storia e dei suoi metodi.

Per ciascuna di queste aree vengono indicati alcune scuole e/o autori attraverso cui i nuclei tematici ritenuti centrali, attraverso cui offrire ai

discenti una idea dello specifico dell’area.

Per ciascuna area vengono anche indicate alcune scuole e/o autori attraverso cui i nuclei tematici debbono essere tematizzati, senza l’obbligo

di sviluppare esaustivamente a livello didattico un insegnamento completo su tali scuole e/o tali autori.

Le scuole e gli autori debbono essere utilizzati piuttosto per illustrare i diversi approcci o i diversi contenuti dei nuclei tematici, e sono indicati

quindi non come ulteriori contenuti, ma come supporti di riferimento per lo sviluppo della didattica sui contenuti.

Infine nell’ambito di ciascuna area vengono proposti alcuni temi che possono divenire oggetto di casi su cui svolgere un lavoro di ricerca con

la classe. Tra tali temi-casi se ne potrà scegliere uno per ogni anno, privilegiando quelli più attinenti agli interessi della classe e aperti ad

analisi anche multi-disciplinari. L’elenco dei temi-casi offerto non va ritenuto chiuso, e potrà essere aggiornato quando emergano temi più

attuali e rilevanti.

I contenuti presentati nel programma indicano nuclei tematici, scuole e possibili temi da trattare come casi di ricerca che si riferiscono alla

attuale situazione socio-cultuale ed ai campi di pertinenza e di applicazione della disciplina psicologica.

E’ ovvio però che con il passare del tempo e anche rapidamente in certi settori, tali riferimenti possano mutare e si renda opportuno e

necessario aggiornare l’elenco dei temi e degli argomenti di ricerca.

Fermo restando quindi la finalità di rendere i discenti consapevoli delle competenze e delle applicazioni di questa disciplina, ed anzi proprio

per ottemperare a questa finalità si renderà periodicamente necessario un aggiornamento dei contenuti del programma.

Una ulteriore avvertenza conclude queste premesse: benché nello spirito di questo insegnamento stia l’obiettivo di orientare gli studenti ad una

comprensione dei ruoli, dei compiti, del significato culturale e professionale della psicologia nella nostra società civile, non è in alcun modo

proposito né è possibile tecnicamente considerare questo iter educativo come pre-professionalizzante.

28

Si tratta soltanto di rendere i discenti consapevoli di cosa è e cosa fa oggi la psicologia, affinché possano filtrare criticamente le informazioni a

carattere ed ispirazione psicologica che percorrono la società civile e l’attività professionale, nonché la letteratura giornalistica.

Ciò restando ben al di qua di qualsiasi intento di preparazione professionale, del resto impossibile nei tempi e modi disponibili per

l’insegnamento.

La gradualità degli obiettivi

La scansione dell’apprendimento orientato al perseguimento degli obiettivi si realizza tenendo conto di quattro sinergiche indicazioni:

sviluppare per il primo anno del triennio le aree a carattere più generale, e solo negli anni successivi affrontare i temi più specifici e più

vicini ad attività professionali e di applicazione;

In particolare – seguendo questa logica – l’insegnamento relativo alle aree cognitiva, delle differenze individuali, evolutiva e del ciclo di

vita, sociale deve precedere l’insegnamento relativo alle aree dell’educazione, delle comunicazioni di massa, e clinica e della

personalità;

tenere conto della scansione tra aree fondamentali e aree complementari. In questo caso la distinzione significa che nell’arco dell’anno

di insegnamento sarà opportuno dare priorità e maggiore spazio relativo agli aspetti fondamentali, a scapito almeno parziale di quelli

complementari. Ciò tuttavia non deve esimere dallo sviluppo di un insegnamento anche nelle aree cosiddette complementari;

modulare i nuclei tematici in modo tale da favorire la motivazione all’apprendimento della classe, coerentemente con il livello ed il tipo

di interesse presente nella classe stessa;

porre in atto in ogni anno almeno una ricerca centrata su uno dei temi-caso di ricerca elencati nel programma. La scelta di tale tema-caso

di ricerca andrà operata tenendo conto dei nuclei tematici più motivanti, degli interessi della classe, e della possibilità di aprire attraverso

esso un dialogo multi-disciplinare soprattutto con le materie di sociologia e pedagogia.

Articolazione dei contenuti e metodologia didattica

Per realizzare le finalità e gli obiettivi individuali ci si è data una articolazione che ha forte rilievo metodologico.

Si sono infatti distinti:

aree: intendendosi con questa dizione settori di studio, ricerca, applicazione della disciplina psicologica, che hanno dato luogo di fatto

storicamente a indirizzi e sotto-discipline specialistiche. La griglia delle aree costituisce di per sé uno schema atto a fare apprendere i

principali indirizzi e campi della psicologia quale è venuta fin qui delineandosi;

nuclei tematici: intendendosi con questo termine problematiche, ricerche, dibattiti di rilevanza teorica, culturale e sociale, attraverso cui

sia possibile farsi una idea realistica dell’apporto che la psicologia può offrire nell’ambito delle diverse aree;

scuole e/o autori: presentati qui non come oggetto autonomo ed esaustivo di studio e di apprendimento, ma in funzione della illustrazione

dei nuclei tematici, e quindi come riferimenti critici ed esemplificativi. Non si deve quindi pretendere – nel limitato arco di tempo

disponibile per la disciplina – una presentazione esaustiva degli indirizzi e/o degli autori citati, ma solo un riferimento pertinente ai nuclei

tematici;

i temi-casi di ricerca: sono intesi sia ad attivare l’attenzione e la partecipazione dei discenti, sia ad apprendere indirettamente eleme nti di

metodologia di ricerca e a confrontare apporti diversi sia di scuole psicologiche sia di discipline affini. Inoltre lo sviluppo di ricerche su

29

temi-casi dovrà essere attinente a quanto illustrato nei nuclei tematici a livello più teorico, e quindi costituire anche uno degli elementi di

verifica dell’apprendimento.

Questa articolazione è nata per affiancare – a livello metodologico – alla esposizione o lezione, utile per l’illustrazione dei nuclei tematici,

delle scuole e degli autori, una modalità di apprendimento attraverso ricerca attiva in èquipe, mirate a specifici e delimitati progetti che ruotino

attorno ai temi-casi indicati.

Anche per il corrente anno scolastico il Collegio Docenti, per il Liceo Socio-psico-pedagogico, ha deliberato, nell’ambito dell’autonomia, le

seguenti compresenze che riguardano le materie di questo dipartimento:

elementi di psicologia, sociologia e statistica - geografia (nel biennio) per ampliare l’aspetto interculturale, la visione antropica della

geografia;

sociologia - storia e pedagogia - filosofia (nel terzo anno di corso) per approfondire l’aspetto antropologico e sociale e lo stretto rapporto

tra l’evoluzione del pensiero filosofico e quello educativo;

fisica – filosofia per un approfondimento delle relazioni di queste due discipline in prospettiva storica soprattutto nell’ambito della

Rivoluzione scientifica; pedagogia-inglese per affrontare in lingua inglese alcune tematiche pedagogiche (CLIL);

Tali ore di compresenza saranno utilizzate o per codocenza, nel caso in cui vengano individuati contenuti interdisciplinari comuni, e/o per

realizzare una didattica per fasce di livello.

VERIFICHE E VALUTAZIONE

Non può essere appropriatamente usato un unico criterio per la valutazione dell’apprendimento dei nuclei tematici e per la valutazione

del lavoro sui casi-ricerca attivati.

Distinguiamo quindi tra valutazione sui nuclei tematici e per la valutazione dei casi-ricerca.

1.

Valutazione dell’apprendimento dei nuclei tematici, delle scuole e degli autori

Si suggerisce la somministrazione di un “questionario di ingresso” finalizzato ad accertare il livello maturato dagli studenti rispetto al lavoro

svolto nel biennio, relativo soprattutto al possesso ed alla comprensione di parole e concetti centrali per l’insegnamento nel triennio.

Durante l’anno si suggeriscono periodiche valutazioni formative rispetto alle singole tematiche, scuole e letture. La valutazione formativa è di

tipo analitico, ed ha come obiettivo quello di fornire indicazioni circa il procedere dell’apprendimento.

Può essere attuata sia sotto forma di colloqui che di questionari individuali.

Al termine di ogni quadrimestre appare preferibile una valutazione di sintesi il cui obiettivo è l’accertamento del possesso di capacità di

integrazione, riorganizzazione, interrelazione dei contenuti acquisiti. In questa accezione appare adeguata l’adozione di un colloquio

personalizzato.

30

2.

La valutazione rispetto ai temi-ricerca

Poiché lo sviluppo di casi-ricerca implica l’attivazione di un lavoro di gruppo (che si consiglia di articolare in piccoli gruppi, non superiori a

4/5 unità), la valutazione dovrà essere svolta sulla base di una esposizione illustrativa ripartita tra i vari partecipanti, fatta alla classe sulla base

di documenti e produzioni illustrative (tabelloni, schemi, computerizzazione, esemplificazioni, ecc..), seguita da dibattito ed approfondimento,

nonché dalla compilazione di un questionario individuale.

La valutazione terrà conto delle seguenti griglie di misurazione:

griglia di valutazione per prove griglia di valutazione per prove orali:

scritte:

padronanza dei contenuti

conoscenza dei contenuti

raccordi pluridisciplinari

uso del lessico specifico

lessico specifico

capacità di fare collegamenti

sviluppo delle argomentazioni

rielaborazione personale

capacità elaborative, logiche e critiche.

griglia di valutazione finale

risultati delle prove

progressione e miglioramento individuale

delle abilità

disponibilità al dialogo educativo (impegno,

interesse, partecipazione)

adeguatezza ed efficacia del metodo di studio

Il peso da attribuire a ciascuna voce delle griglie è stabilito dai docenti in base alla situazione di ogni singola classe. Alla conoscenza dei

contenuti si attribuirà almeno il 50% del punteggio.

La valutazione, secondo la normativa vigente, è in decimi. Si cercherà di evitare il ricorso a misurazioni intermedie classificando le

prestazioni con i livelli interi. Tuttavia, nel caso in cui la prestazione non sia quantificabile in modo deciso sono ammessi i mezzi punteggi.

La scala di misurazione adottata è la seguente:

Voto

9-10

8

7

6

5

4

3

Giudizio

Ottimo

Buono

Discreto

Sufficiente

Insufficiente

Gravemente insufficiente

Scarso

Significato del codice per il profitto

Conoscenze e competenze ampie e approfondite

Conoscenze approfondite; competenze adeguate

Conoscenze e competenze adeguate

Conoscenze e competenze essenziali

Qualche conoscenza superficiale; nessuna competenza

Conoscenze rare e frammentarie; nessuna competenza

Nessuna conoscenza; nessuna competenza

Da 10 a 8 gli obiettivi si intendono pienamente raggiunti, da 7 a 6 raggiunti e da 5 a 3 non raggiunti.

31

PEDAGOGIA

32

COMPETENZE

Nel settore della riflessione sull’educazione:

saper leggere ed interpretare gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione di processi integrati di crescita umana;

acquisire metodi critici nell’analisi delle fonti storiche dell’educazione e della formazione;

saper riconoscere l’educazione come radicale condizione modificativa dell’esperienza umana civilizzatrice.

Nel settore delle competenze pedagogiche:

saper contestualizzare i fenomeni educativi e nella loro complessità storica, sociale, istituzionale e culturale;

saper utilizzare in modo appropriato dei linguaggi delle scienze dell’educazione.

ABILITA’/CAPACITA’

saper cogliere l’educazione come processo di crescita umana nell’integrazione individuo-società; (obiettivo minimo)

saper applicare modelli epistemologici appropriati allo studio dell’evoluzione storica delle teorie e dei sistemi educativi; (obiettivo

minimo)

saper contestualizzare teorie e sistemi formativi in rapporto alle situazioni storiche ed ai relativi modelli culturali.

CONOSCENZE

TERZO ANNO

L’educazione come fenomeno

d’esperienza:

Lettura ed analisi di esempi di

letteratura autobiografica a

contenuto pedagogico.

QUARTO ANNO

I luoghi dell’educazione e della formazione

la famiglia: rapporto genitori figli; società fraterna; altre

figure significative; la famiglia come ambiente

educativo: affettività e relazionalità. Famiglia e vita

sociale. “Nuove famiglie”, adozione e affidamento;

QUINTO ANNO

Il costruirsi della pedagogia come sapere

significativo: il dibattito epistemologico

contemporaneo

lo statuto della ricerca educativa

come problema;

Educabilità e potenziale formativo.

Bisogni, motivazioni, dinamiche e

interessi.

Forme di evoluzione dei modelli

educativi nei diversi gruppi sociali.

L’educazione come processo storico di

civilizzazione.

l’educazione tra oralità e scrittura:

la genesi delle istituzioni educative

nelle civiltà antiche;

l’ideale e le forme educative della

paideia greca (Sofisti, Platone,

Scuole Ellenistiche);

l’ideale e le forme di capire a

Roma (Catone, Cicerone, Seneca,

Quintiliano);

l’ideale e le forme educative nella

riflessione cristiana e medioevale

(Agostino, Cassiodoro, Tommaso,

le Scuole Ecclesiastiche e le origini

dell’Università).

la scuola. Dalla scuola delle élites alla scuola di tutti e

di ciascuno. Organizzazione scolastica e ambiente

sociale. Scuola e sistema formativo extrascolastico.

Disadattamento, handicap e scuola;

mass media e informazione: opportunità e rischi.

Conoscenza e interpretazione critica dei linguaggi e

delle tecniche.

Le responsabilità educative indirette;

il mondo dei giovani: l’esperienza giovanile tra aspetti

formali e informali: gruppi, associazioni, movimenti.

Cultura e lavoro; tempo libero; volontariato e giovani;

disagio, marginalità e svantaggio. Rischio sociale e

forme diverse di devianza. Modi e luoghi di

prevenzione e di rieducazione.

La promozione dei diritti del minore;

servizi alla persona e alla comunità.

Problemi dell’educazione e pedagogia nell’epoca moderna

Il problema del metodo e la trasmissione dei saperi

(Ratio Studiorum, Comenio);

identità e autonomia della conoscenza

pedagogica:

le

scienze

dell’educazione.

I contributi della riflessione pedagogica

contemporanea

il positivismo (Comte, Gabelli),

l’attualismo pedagogico (G: Gentile);

la “critica didattica” (G: Lombardo

Radice);

scuole nuove (Dewey, Ferriere

Decroly, Claparede, Montessori, P.

Pasquali, R. e C. Agazzi);

potenziale formativo e formazione

integrale della persona (Freinet,

Makarenko);

i nuovi indirizzi psicopedagogici

(Piaget, Skinner).

Analisi storico-critica delle aporie

classiche

dell’educazione

e

della

Lo sviluppo della scienza e della tecnica e le nuove

formazione, alla luce della riflessione

utopie (da Bacone all’Enciclopedismo)

pedagogica contemporanea

educazione positiva e negativa;

Genesi della politica, sviluppo dell’economico e

autorità/libertà;

pratiche formative (Locke, G. G. Rousseau);

educazione formale/informale;

teorie e sviluppi dell’educazione popolare e

istruzione/educazione;

professionale (Pestalozzi);

cultura generale/cultura professionale.

il

problema

dell’educazione

nell’illuminismo

I

linguaggi

della

mediazione

(Rousseau);

pedagogica e formativa: metodi,

ideale formativo romantico in ambito europeo

strumenti, tecnologie, audiovisivi e

(Froebel);

computer

educazione, formazione e istruzione popolare (Aporti,

Mazzini, G. Bosco).

33

AREA DI PROGETTO

microstages in situazioni scolastiche e non scolastiche (insegnamento, animazione, assistenza, consulenza);

sviluppi di studi di caso e simulazioni operative.

34

INDICAZIONI DIDATTICHE COMUNI

Le scelte metodologiche mutuano la convinzione che l’insegnamento della pedagogia nella scuola superiore debba intendersi come

educazione alla ricerca e non come trasmissione di un sapere compiuto. Pertanto si affronteranno le tematiche programmate, analizzandole

criticamente, cercando di coinvolgere attivamente i ragazzi nel dialogo educativo per accrescere l’interesse, favorire riflessioni, interventi,

ricerche e rielaborazioni personali

Si favorirà la collaborazione nell’indagine di temi affrontati e l’approfondimento delle tematiche che si renderanno particolarmente

significative anche al di fuori di quanto programmato dall’insegnante.

Per quanto possibile, gli argomenti saranno affrontati partendo dalla lettura dei testi secondo una scelta calibrata per ampiezza, leggibilità e

disponibilità di tempo.

VERIFICHE E VALUTAZIONE

Per la verifica i docenti faranno uso, a loro discrezione, dei seguenti strumenti:

la tradizionale interrogazione;

il dialogo e la partecipazione alla discussione organizzata;

i test di comprensione della lettura (risposte scritte a quesiti predisposti dall’insegnante e concernenti letture svolte);

quesiti a risposta aperta;

prove scritte (parafrasi, riassunto e commento di testi letti, composizione di testi sintetici che esprimano capacità argomentative).

La valutazione sarà formativa (per individuare e quindi recuperare le carenze ) e sommativa (per misurare l’effettiva preparazione raggiunta).

Essa terrà conto delle seguenti griglie di misurazione:

griglia di valutazione per prove scritte: griglia di valutazione per prove orali:

conoscenza dei contenuti

uso del lessico specifico

capacità di fare collegamenti

rielaborazione personale

padronanza dei contenuti

raccordi pluridisciplinari

lessico specifico

sviluppo delle argomentazioni

capacità elaborative, logiche

critiche.

griglia di valutazione finale

e

risultati delle prove

progressione e miglioramento individuale

delle abilità

disponibilità al dialogo educativo (impegno,

interesse, partecipazione)

adeguatezza ed efficacia del metodo di studio

Il peso da attribuire a ciascuna voce delle griglie è stabilito dai docenti in base alla situazione di ogni singola classe. Alla conoscenza dei

contenuti si attribuirà almeno il 50% del punteggio.

La valutazione, secondo la normativa vigente, è in decimi. Si cercherà di evitare il ricorso a misurazioni intermedie classificando le

prestazioni con i livelli interi. Tuttavia, nel caso in cui la prestazione non sia quantificabile in modo deciso sono ammessi i mezzi punteggi.

La scala di misurazione adottata è la seguente:

Voto

9-10

8

7

6

5

4

3

Giudizio

Ottimo

Buono

Discreto

Sufficiente

Insufficiente

Gravemente

insufficiente

Scarso

Significato del codice per il profitto

Conoscenze e competenze ampie e approfondite

Conoscenze approfondite; competenze adeguate

Conoscenze e competenze adeguate

Conoscenze e competenze essenziali

Qualche conoscenza superficiale; nessuna competenza

Conoscenze rare e frammentarie; nessuna competenza

Nessuna conoscenza; nessuna competenza

Da 10 a 8 gli obiettivi si intendono pienamente raggiunti, da 7 a 6 raggiunti e da 5 a 3 non raggiunti.

35

SOCIOLOGIA

COMPETENZE

36

saper collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti, a tutela della persona, della

collettività e dell’ambiente;

comprendere i problemi del territorio, della società civile, del mondo del lavoro, delle agenzie formative e dei mezzi di comunicazione di

massa;

saper partecipare consapevolmente alla comunità nazionale, europea e mondiale attraverso la comprensione dei relativi problemi;

comprendere le interazioni fra individui, gruppi e sistemi sociali.

ABILITA’ / CAPACITA’

saper utilizzare in modo appropriato e significativo il linguaggio sociologico (obiettivo minimo);

conoscere i concetti fondamentali della sociologia e le metodologie che la caratterizzano (obiettivo minimo);

conoscere le tecniche fondamentali della ricerca sociologica e saperne applicare alcune (obiettivo minimo);

utilizzare i concetti e alcune tecniche apprese;

comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano nel confronto con la propria esperienza personale;

essere in grado di cooperare allo svolgimento di ricerca interdisciplinare in area psicosociale e sociopsicopedagogica.

CONOSCENZE

TERZO ANNO

QUARTO ANNO

Sociologia e Scienze umane

I processi di socializzazione - le agenzie di socializzazione.

Sociologia, società, cultura, storia della

Famiglia e scuola.

civiltà.

Mezzi di comunicazione di massa.

Oggetto della sociologia e rapporti con le altre

scienze.

Come la società conosce se stessa.

Tappe essenziali dello sviluppo della

sociologia.

Concetti e categorie di base della sociologia.

L’organizzazione sociale: evoluzione storica

problemi attuali.

Individuo e società.

Le forme di organizzazione.

Il sistema sociale.

Le istituzioni e i movimenti.

I mondi vitali e la vita quotidiana.

Conflitti e tipi di azione sociale.

Uguaglianze, differenze, segmentazioni.

Culture e subculture.

Devianza e controllo sociale.

Stratificazione e mobilità.

Cultura giovanile; il gruppo dei pari.

Le differenze di genere.

Origine e sviluppo della divisione sessuale del lavoro.

Donna e famiglia nel processo di industrializzazione e nella società

post-industriale.

Politica delle pari opportunità e azioni positive.

e Lavoro.

Divisione sociale del lavoro.

Lavoro e non lavoro.

Organizzazione del lavoro.

Sistemi previdenziali e assicurativi.

Sistemi di redditi e consumi.

Diseguaglianze; nuove povertà e povertà estreme.

Politiche delle pari opportunità.

Welfare State

I diritti di cittadinanza.

Sistema di servizi sociali e socio sanitari.

Fasce deboli, fasce a rischio: minori, handicap, anziani.

Il volontariato e il terzo settore.

Metodi della ricerca sociologica.

Le fonti di informazione.

Territorio.

I metodi quantitativi: l’analisi delle statistiche,

Società rurali, società urbane.

la demografia, il sondaggio, il questionario.

Aree metropolitane.

I

metodi

qualitativi:

l’intervista,

l’osservazione partecipante, le storie di vita, i Comunicazione.

metodi etnografici.

Socializzazione e comunicazione.

Sistemi di comunicazione nelle società complesse.

I mass-media.

37

INDICAZIONI DIDATTICHE

Tutto l’insegnamento della materia è volto a far cogliere la rilevanza attuale di questo particolare approccio alla realtà e i collegamenti che

esistono tra la sociologia e le altre scienze sociali. Questa impostazione tende perciò a privilegiare l’acquisizione delle tecniche di indagine ed

il coinvolgimento degli studenti in attività di ricerca diretta sui principali campi di ricerca sociale (famiglia, socializzazione, educazione o

devianza, lavoro o tempo libero, partecipazione sociale e politica, rapporti interculturali e internazionalità, evitando così sia uno sviluppo

puramente teorico, sia la riduzione dell’orizzonte della disciplina ad uno svolgimento di tipo storico.

In questo spirito, e con riferimento ai contenuti del presente programma si suggerisce l’organizzazione degli argomenti intorno ai seguenti

gruppi di conoscenze:

conoscenza di alcuni concetti centrali della sociologia, in riferimento a concrete realtà sociali conosciute dal ragazzo e nel loro sviluppo

storico (in collegamento con la storia e con le conoscenze geografiche acquisite negli anni precedenti);

conoscenza di alcuni semplici metodi utilizzati dalla sociologia e che ne caratterizzano lo specifico scientifico;

approfondimento delle tematiche sociologiche legate ai campi dell’educazione, della comunicazione e dei servizi sociali, senza tuttavia

trascurare il loro rapporto con gli altri settori della società;

presentazione di ricerche su temi specifici, che consentano ai ragazzi di reperire e interpretare le fonti, e di realizzare semplici indagini

conoscitive negli ambienti professionali cui potrebbero accedere dopo il diploma.

I punti 1. e 2. verranno trattati nel primo anno, i punti 3. e 4. nel secondo.

VERIFICHE E VALUTAZIONE

Le prove di verifica saranno attuate, a discrezione dei singoli docenti, con i seguenti strumenti: interrogazioni tradizionali, test oggettivi, prove

strutturate, costruzioni di mappe concettuali.

La valutazione sarà sia formativa (per individuare e quindi recuperare le carenze ) che sommativa (per misurare l’effettiva preparazione

raggiunta).

La valutazione terrà conto delle seguenti griglie di misurazione:

38

griglia di valutazione per prove griglia di valutazione per prove orali:

scritte:

padronanza dei contenuti

conoscenza dei contenuti

raccordi pluridisciplinari

uso del lessico specifico

lessico specifico

capacità di fare collegamenti

sviluppo delle argomentazioni

rielaborazione personale

capacità elaborative, logiche e critiche.

griglia di valutazione finale

risultati delle prove

progressione e miglioramento individuale

delle abilità

disponibilità al dialogo educativo (impegno,

interesse, partecipazione)

adeguatezza ed efficacia del metodo di studio

Il peso da attribuire a ciascuna voce delle griglie è stabilito dai docenti in base alla situazione di ogni singola classe. Alla conoscenza dei

contenuti si attribuirà almeno il 50% del punteggio.

La valutazione, secondo la normativa vigente, è in decimi. Si cercherà di evitare il ricorso a misurazioni intermedie classificando le

prestazioni con i livelli interi. Tuttavia, nel caso in cui la prestazione non sia quantificabile in modo deciso sono ammessi i mezzi punteggi.

La scala di misurazione adottata è la seguente:

Voto

9-10

8

7

6

5

4

3

Giudizio

Ottimo

Buono

Discreto

Sufficiente

Insufficiente

Gravemente insufficiente

Scarso

Significato del codice per il profitto

Conoscenze e competenze ampie e approfondite

Conoscenze approfondite; competenze adeguate

Conoscenze e competenze adeguate

Conoscenze e competenze essenziali

Qualche conoscenza superficiale; nessuna competenza

Conoscenze rare e frammentarie; nessuna competenza

Nessuna conoscenza; nessuna competenza

Da 10 a 8 gli obiettivi si intendono pienamente raggiunti, da 7 a 6 raggiunti e da 5 a 3 non raggiunti.

39

METODOLOGIA DELLA RICERCA

COMPETENZE

40

comprendere la questione epistemologica attuale, l’evoluzione del concetto di scienza e i principali problemi metodologici che

s’incontrano nell’impostare uno studio scientifico;

comprendere la peculiarità dello studio scientifico in area socio-psico-pedagogica, in relazione alla complessità, ai limiti e alla continua

evoluzione della ricerca, acquisendo un corretto approccio scientifico ai fenomeni umani e sociali;

sviluppare l’attitudine all’approccio interdisciplinare tra diversi ambiti scientifici di ricerca;

acquisire alcune fondamentali competenze tecniche della metodologia della ricerca, padroneggiando aree d’indagine, concetti, metodi di

ricerca e strumenti di analisi;

saper problematizzare in modo scientifico aspetti socio-psico-pedagogici della realtà contemporanea sulla base delle prospettive aperte

dalla metodologia della ricerca;

essere in grado di rielaborare criticamente le questioni affrontate, sviluppando un’autonoma capacità di riflessione e di confronto

sull’esperienza personale e su problematiche attuali.

ABILITA’/CAPACITA’

saper riconoscere e utilizzare in modo appropriato il lessico specifico e le principali categorie concettuali della metodologia della ricerca

socio-psico-pedagogica;

saper esporre in modo chiaro e consequenziale le tematiche oggetto di studio;

sapersi orientare nella metodologia della ricerca psico-socio-educativa, nelle aree d’indagine, nei principali metodi di ricerca e negli

strumenti di analisi;

saper affrontare le tematiche oggetto di studio in ottica interdisciplinare, sviluppando aspetti bio-etologici, sociologici ed antropologici,

psicologici e pedagogici;

essere in grado di applicare concetti e metodologie all’analisi di casi specifici e situazioni concrete;

saper svolgere approfondimenti e ricerche in modo autonomo, rispettando una corretta impostazione metodologica.

CONOSCENZE

Lo studio della metodologia della ricerca socio-psico-pedagogica mira a fornire conoscenze fondamentali nell’ambito della ricerca nelle

scienze sociali su due versanti: si occupa da un lato delle aree e dei temi più importanti e attuali della ricerca, dall’altro delle questioni

epistemologiche di fondo, delle metodologie e degli strumenti d’indagine utilizzati.

I contenuti tematici sono relativi ad aree di ricerca trasversali a più discipline: antropologia, pedagogia, sociologia, psicologia, biologia. Si

tratta di questioni di rilievo e di grande attualità nell’ambito della ricerca, in cui è indispensabile un approccio interdisciplinare che tocchi

aspetti bio-etologici, sociologici ed antropologici, psicologici e pedagogici. Proprio per la vastità dei contenuti, nel corso dell’anno si

affronteranno almeno quattro tra seguenti principali temi della ricerca:

1)

2)

3)

4)

5)

L’amore.

L’aggressività.

L’etnopsichiatria.

La curiosità.

L’arte.

6) La marginalità.

7) Il gioco.

8) La povertà.

9) Lo svantaggio.

10) La condizione del malato.

11) Famiglia e disturbi psicologici.

12) Media ed educazione.

13) La motivazione scolastica.

14) Le tossicodipendenze.

15) La valutazione scolastica.

Lo studio dei temi e lo studio metodologico corrono però in parallelo, sono interdipendenti e si supportano a vicenda: la ricerca sui temi è

materiale di riflessione per comprendere i discorsi metodologici e le competenze metodologiche che si acquisiscono aiutano a comprendere la