SINTASSI

elementi introduttivi

Dott.ssa Beatrice Morandina - Università degli studi di Macerata

LINGUISTICA

La linguistica è costituita da più discipline che hanno oggetti

di studio diversi:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

FONETICA

FONOLOGIA

MORFOLOGIA

SINTASSI

SEMANTICA

PRAGMATICA

frase)

(che studia i foni)

(che studia i fonemi)

(che studia la struttura della parola)

(che studia la struttura della frase)

(che studia il significato)

(che studia la prosodia e le implicature della

SINTASSI = COMBINAZIONI DI

PAROLE

Sintassi = si occupa di combinazioni di parole che possono essere di

due tipi:

1) combinazione di parole più piccole di una frase = sintagmi

2) combinazioni di parole che comprendono più frasi = discorsi o

testi; dove la frase è insieme di più sintagmi.

PAROLA = concetto molto discusso che assume valori differenti

(parola fonologica, morfologica, sintattica, semantica).

PAROLA SINTATTICA = coincide con quella morfologica ma da un

punto di vista diverso: la morfologia per la quale la parola è il

costituente massimo, si occupa della struttura interna della

parola; mentre la sintassi, per la quale la parola è il costituente

minimo, indaga le relazioni tra varie parole determinando la loro

appartenenza a classi diverse.

Caratteristiche linguaggio

umano

La sintassi si basa su alcuni presupposti:

RICORSIVITA’ = essendo la lingua un sistema aperto dove si

possono creare sempre parole nuove e frasi nuove, si

possono costruire frasi sempre nuove di lunghezza

indefinita, inserendo in una data frase un’altra frase e così

via. (da frasi semplici a frasi complesse)

OCCORRENZA = partendo dal fatto che si devono delimitare

le parti del discorso e non le singole parole, si stabilisce

quali sono le parole che possono ricorrere o no assieme

ad altre e quali sono le posizioni di tali occorrenze.

CRITERIO DISTRIBUZIONALE = le parole si distribuiscono

all’interno della frase secondo la classe a cui

appartengono.

CI SONO VARI TIPI DI SINTAGMI CIOE’ DI RAGGRUPPAMENTI DI PAROLE:

SN = SINTAGMA NOMINALE ulteriormente scomponibile in compl. + N

SV = SINTAGMA VERBALE ulteriormente scomponibile in V (+ compl.(+ SN))

SA = SINTAGMA AGGETTIVALE ulteriormente scomponibile in A + compl.

SP = SINTAGMA PREPOSIZIONALE ulteriormente scomponibile in P + Compl.

Compl. = si intende genericamente l’intero argomento della testa

che può essere ad es, det., sn, ecc.

SINTAGMI = si riescono a delimitare i sintagmi grazie ad alcuni criteri

principali:

Movimento = parole che fanno parte dello stesso gruppo si spostano

insieme

Ininseribilità = un costituente non può essere interrotto tramite

l’inserzione di altri costituenti

Enunciabilità in isolamento = le parole che formano un gruppo possono

essere pronunciate anche da sole e non in una frase completa, dato

un contesto opportuno.

Coordinabilita’ = due sequenze di parole possono essere coordinate

solo se appartengono alla stessa categoria (es.: *a mezzanotte E il

poliziotto; Gianni è tornato nella sua città E nel villaggio della sua

infanzia)

.

VALENZA

Ci sono elementi della frase che richiedono assieme ad essi la

presenza di altri elementi. La presenza di tali altri elementi può

essere obbligatoria (ARGOMENTI) oppure facoltativa

(ELEMENTI CIRCOSTANZIALI)

Potremmo dire che gli ARGOMENTI partecipano al processo

mentre i CIRCOSTANZIALI forniscono il contesto.

Bisogna ricordare che, sia nel caso della valenza verbale che

della valenza dei nomi, possiamo avere elementi che

ammettono più costruzioni.

Valenza verbale

A seconda del numero di argomenti che li

accompagnano possiamo avere 4 classi di verbi:

1) avalenti (zerovalenti)= non sono accompagnati da

alcun argomento (es.: piove, nevica,)

2) monovalenti = accompagnati solo da un argomento

(nome o sintagma nominale o frase): (es.: Antonio parla,

bisogna che Antonio parta).

3) bivalenti = accompagnati da due argomenti, (il primo

sempre nome o SN mentre il secondo può essere nome o

sn oppure una frase): (es.: Giovanni teme il giudizio)

4) trivalenti = accompagnati da tre argomenti (due gruppi

nominali e un gruppo preposizionale): (es.: Giovanni dice

qualcosa a Pietro)

Valenza dei nomi

I nomi come i verbi hanno una loro valenza: ci sono nomi

argomentali e nomi non-argomentali (DIPENDE DAI

CONTESTI, LO STESSO NOME PUO’ ESSERE SIA

ARGOMENTALE CHE NON):

NOMI ARGOMENTALI = debbono essere seguiti da un

complemento di specificazione. Anche i nomi

argomentali possono apparire da soli ma il loro argomento

è recuperabile in base al contesto. Realizzano una

funzione semantica definita (ruolo tematico) (es. la

partenza di Gianni = indica l’individuo che parte). NOMI

“ASTRATTI” (la costruzione della basilica)

NOMI NON-ARGOMENTALI = possono ma non debbono

seguiti da un complemento di specificazione.

Normalmente l’argomento che segue indica relazione di

possesso. NOMI “CONCRETI” (quella basilica)

1) mono-argomentali = corrispondono a verbi monovalenti:

es.: la camminata di Gianni (= Gianni cammina)

2) biargomentali = di solito derivati da verbi transitivi: es.: la

spiegazione di Newton della forza di gravità (= Newton ha

spiegato la forza di gravità)

3) trivalenti = come verbi trivalenti: es.: il dono di una collana

a Maria da parte di Antonio. (=Antonio ha donato una

collana a Maria).

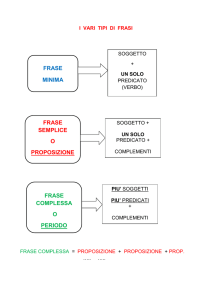

TIPI DI FRASI

FRASE SEMPLICE = si intende una frase che in essa non

contiene altre frasi.

FRASE COMPLESSA = si intende una frase che in essa contiene

altre frasi.

FRASI PRINCIPALI O INDIPENDENTI = si intendono frasi che

hanno senso compiuto.

FRASI DIPENDENTI / SUBORDINATE / SECONDARIE = si intendono

frasi che da sole non hanno senso compiuto.

MODALITA’ DELLE FRASI:

1) dichiarative (enunciative)

2) interrogative (distinte in interrogative

si/no e interrogative WH)

3) imperative

4) esclamative

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE FRASI:

POLARITA’ = oppone le frasi positive da quelle negative

DIATESI = oppone le frasi attive da quelle passive

SEGMENTAZIONE = le frasi segmentate sono quelle che

“staccano” un determinato costituente da tutti gli altri:

1) dislocate a sinistra (pronome di ripresa è facoltativo) : es.

questo film, non lo avevo mai visto.

2) tema sospeso (elemento non è mai preceduto

dall’eventuale preposizione che avrebbe nella frase non

segmentata; il pronome di ripresa è obbligatorio): il

presidente, la folla invocava soltanto lui.

3) topicalizzate (non c’è pronome di ripresa): Gianni ho visto

ieri

4) dislocate a destra : lo riferirò ai giudici, quello che ho

sentito.

5) frasi scisse : (frase principale verbo essere + dipendente

introdotto da che): è in piazza che Gianni parlerà stasera.

TIPI DI FRASI DIPENDENTI

FRASI INCASSATE = dipendenti da quella precedente, di

vari livelli: es. Maria ha detto [che Gianni crede]1 [che

Paolo abbia mentito]2

FRASI ARGOMENTALI = (la cui presenza è obbligatoria)

1) soggettive (es.:è possibile che Gianni parta domani)

2) oggettive o completive (es.: Gianni ha detto che partirà

domani)

3) completive nominali (frasi che sono argomento del

nome = es.: il fatto che i soldati si comportino così non ha

meravigliato)

4) interrogative indirette (es.: Gianni non sa chi partirà

domani)

FRASI CIRCOSTANZIALI:

1) temporale (es.: quando è arrivato Antonio, abbiamo potuto

cenare)

2) causale (es.: dato che Antonio è arrivato tardi, abbiamo cenato in

fretta)

3) finale (es.: abbiamo aspettato Antonio per cenare tutti insieme)

4) consecutive (es.: abbiamo mangiato tanto che non abbiamo

finito il dolce)

5) condizionali (es.: se Emma avesse telefonato, avremmo potuto

partire insieme)

6) concessive (es.: benchè io avessi avvertito Antonio, il gruppo era

partito)

7) comparative (es.: abbiamo scritto relazioni più articolate di quanto

fosse richiesto)

FRASI RELATIVE

1) restrittive = indicano una delimitazione (es.: gli studenti, che non si

sono iscritti [solo quelli e non tutti gli studenti], non possono sostenere

l’esame)

2) appositive = aggiungono informazioni (Gianni, che non si è iscritto

[aggiungo un’informazione spiegando il perché], non può sostenere

l’esame)

LA TEORIA DELLA GRAMMATICA GENERATIVOTRASFORMAZIONALE

Rappresenta una delle più importanti e complete teorie

riguardanti lo studio della sintassi ed è stata sviluppata da

NOAM CHOMSKY a partire dagli anni Ottanta.

Bisogna notare che la teoria di Chomsky si è sviluppata

nell’arco di un ventennio attraverso varie fasi dove sono stati

individuati elementi diversi: di conseguenza anche la teoria si

è evoluta in sottoteorie che trattano aspetti e caratteristiche

particolari del linguaggio. Alcune tra le sottoteorie più

importanti che prenderemo in esame sono:

TEORIA DEI PRINCIPI E DEI PARAMETRI

TEORIA DELLA REGGENZA E DEL LEGAMENTO

TEORIA X - BARRA

Alcuni concetti fondamentali della

Grammatica Generativotrasformazionale:

SI FONDA SULL’IDEA DI UNA GRAMMATICA UNIVERSALE INTESA COME TEORIA DELLA

CONOSCENZA E NON DEL COMPORTAMENTO.

SISTEMA DI PRINCIPI, CONDIZIONI E REGOLE CHE SONO ELEMENTI E PROPRIETA’ COMUNI A

TUTTE LE LINGUE UMANE.

TUTTE LE LINGUE HANNO PROPRIETA’ COMUNI MA ALL’INTERNO DI ESSE SI POSSONO

INDIVIDUARE DELLE CARATTERISTICHE CHE VARIANO DA LINGUA A LINGUA:

PRINCIPI = ESISTONO DEI PRINCIPI COMUNI A TUTTE LE LINGUE (FORMANO GRAMMATICA

UNIVERSALE)

PARAMETRI = ESISTONO ANCHE PARAMETRI SPECIFICI DI CIASCUNA LINGUA

(GRAMMATICA PARTICOLARE)

LINGUA = “INSIEME DI SPECIFICAZIONI DI PARAMETRI ALL’INTERNO DI UN SISTEMA

INVARIANTE DI PRINCIPI DELLA GRAMMATICA UNIVERSALE”.

PARLANTE = CONOSCE UN INSIEME PRECISO DI PRINCIPI POTENZIALMENTE APPLICABILI AD

OGNI LINGUA E UN INSIEME DI PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE DA UNA LINGUA

ALL’ALTRA ENTRO CERTI LIMITI DEFINITI.

ACQUISIZIONE = APPRENDERE IL MODO IN CUI QUESTI PRINCIPI SI APPLICANO AD UNA

LINGUA PARTICOLARE E IL VALORE APPROPRIATO PER CIASCUN PARAMETRO.

COMPETENZA

=

“IL

SISTEMA

LINGUISTICO

CONCEPITO

COME

RAPPRESENTAZIONE MENTALE DELLA GRAMMATICA, CIOE’ L’INSIEME DI

CONOSCENZE CHE UN PARLANTE IDEALE DI UNA DATA LINGUA POSSIEDE E

CHE E’ SOTTOSTANTE AD OGNI SUA PRODUZIONE LINGUISTICA. CIO’ CHE

PERMETTE AL PARLANTE DI PRODURRE E CAPIRE INFINITE FRASI E DI

RICONOSCERE FRASI GRAMMATICALI DA FRASI AGRAMMATICALI.”

ESECUZIONE = DATI E FRASI PRODOTTE CONCRETAMENTE (TALVOLTA CON

ERRORI, LAPSUS, CATTIVA ORGANIZZAZIONE, “DISTURBI” DELLA SITUAZIONE,

CHE PERO’ NON INTERFERISCONO CON LA COMPETENZA)

GRAMMATICA = DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA E NON DELL’ESECUZIONE.

TEORIA LINGUISTICA = CREAZIONE DI UNA GRAMMATICA FORMALE CHE

INDIVIDUA LA STRUTTURA INTERNA DELLA MENTE UMANA.

PRINCIPIO DELLA DIPENDENZA DELLA STRUTTURA

LA CONOSCENZA DEL LINGUAGGIO SI BASA SU RELAZIONI STRUTTURALI CHE

ESISTONO ALL’INTERNO DELLA FRASE E NON SULLA SEQUENZA DELLE PAROLE.

LA FRASE HA UNA STRUTTURA SINTAGMATICA: UNA FRASE NON E’ UNA

SEMPLICE SUCCESSIONE LINEARE DI PAROLE MA E’ STRUTTURATA IN SINTAGMI

(RAGGRUPPAMENTI STRUTTURALI DI PAROLE) CORRELATI L’UNO ALL’ALTRO.

L’ANALISI DELLA FRASE VIENE COMPIUTA ATTRAVERSO LA SUDDIVISIONE IN

COSTITUENTI IMMEDIATI CIOE’ L’INDIVIDUAZIONE DEI SINTAGMI E LA LORO

ULTERIORE SUDDIVISIONE IN COSTITUENTI PIU’ PICCOLI.

STRUTTURA PROFONDA = STRUTTURA SOTTOSTANTE/SOGGIACENTE A QUELLA

CHE SI MANIFESTA (STRUTTURA ASTRATTA CHE SOGGIACE AD OGNI FRASE

EFFETTIVAMENTE PRODOTTA)

STRUTTURA SUPERFICIALE = STRUTTURA CHE SI MANIFESTA CONCRETAMENTE (LA

FRASE COSI’ COME APPARE)

Ci sono tre tipi di RAPPRESENTAZIONE della STRUTTURA:

DIAGRAMMA AD ALBERO

PARENTESI ETICHETTATE

REGOLE DI RISCRITTURA

1) Diagramma ad albero:

FRASE:

Il bambino mangia

la mela

SINTAGMA

NOMINALE

SINTAGMA

VERBALE

DETERMINANTE

NOME

VERBO

IL

BAMBINO

MANGIA

SINTAGMA

NOMINALE

DETERMINANTE

NOME

LA

MELA

2) Parentesi etichettate:

F = Il bambino mangia la mela

[F [SN IL BAMBINO] [SVMANGIA [SN LA MELA]]]

3) Regola di riscrittura:

F

SV

SN SV

V SN

Teoria dei principi e dei

parametri

Ogni individuo conosce principi applicati alla lingua e

mediati da variazioni parametriche.

La conoscenza del linguaggio non consiste di regole

come tali ma di principi soggiacenti dai quali derivano le

regole.

Le regole quindi sono il modo per indicare la

combinazione di principi.

Ciascuna lingua è costituita da particolari interazioni tra

principi, parametri e proprietà lessicali.

La grammatica generativa assume l’esistenza, nel

linguaggio, di due componenti fondamentali: un

lessico e un sistema computazionale.

Linguaggio

costituito da:

Lessico

Insieme di classi di parole

ciascuna dotata di proprietà

sintattiche, semantiche,

morfologiche e fonologiche

Sistema

computazionale

Assegna ad ogni espressione

linguistica una descrizione

strutturale

LINGUAGGIO

LESSICO

SISTEMA COMPUTAZIONALE

STRUTTURA PROFONDA

SINTASSI

STRUTTURA SUPERFICIALE

FORMA FONETICA

rappresentazione attraverso

sequenza di suoni

FORMA LOGICA

rappresentazione alcuni aspetti

significato

La struttura profonda rappresenta il punto di congiunzione tra

il lessico e il sistema computazionale: le descrizioni strutturali a

livello di struttura profonda sono collegate alle proprietà del

lessico e vengono poi trasformate in rappresentazioni di

struttura superficiale. Le rappresentazioni della struttura

superficiale vengono convertite da un lato in rappresentazioni

in FORMA FONETICA struttura sintagmatica , dall’altro in

rappresentazioni in FORMA LOGICA componente semantica.

C’è bisogno di un sistema per descrivere i suoni reali cioè di

una rappresentazione fonetica, c’è bisogno di un sistema per

rappresentare il significato, cioè di una rappresentazione

semantica; e c’è bisogno di un sistema per descrivere la

struttura sintattica che li collega, cioè di un livello di

rappresentazione sintattica.

La struttura sintattica collega forma fisica con significato

astratto.

Sintassi quindi attraverso principi e parametri rende conto

della relazione tra forma fonetica e forma logica.

Trasformazione o

movimento

La trasformazione o movimento consiste nel passaggio dalla

struttura profonda soggiacente, livello nel quale tutti gli elementi

della frase stanno nella loro posizione originaria (funzioni

grammaticali corrispondenti alle valenze), alla struttura

superficiale al livello della quale gli elementi sono stati mossi per

assegnare ad esempio ad una frase la modalità interrogativa o

passare da una frase attiva a passiva:

es.: hai mangiato che cosa al ristorante

profonda

che cosa hai mangiatot al ristorante?

superficiale

struttura

struttura

La relazione tra struttura p e struttura s è una relazione di

movimento: il movimento modifica una struttura p per dare una

struttura s. Tuttavia nella struttura superficiale rimangono le

tracce del movimento (indicate qui con t) che pur non avendo

alcun contenuto fonetico mantiene tuttavia tracce nel

contenuto mentale cioè nella forma logica.

PARAMETRO TESTA

Specifica l’ordine di alcuni elementi di una lingua

Permette di esprimere delle generalizzazioni concernenti la

struttura dei sintagmi

TESTA: Elemento essenziale di ogni sintagma.

Es. il SN ha come testa N; il SV ha come testa V; il SP ha come

testa P, il SA ha come testa A.

Parametro testa indica la diversa posizione che la testa

assume rispetto agli altri elementi del sintagma a seconda

della lingua presa in esame: testa iniziale (a sinistra) o testa

finale (a destra). In tutte le lingue le teste si trovano nella

stessa posizione per tutti i sintagmi. (es. l’italiano è una lingua

con parametro testa a sinistra quindi in tutti i tipi di sintagmi

dell’italiano ritroveremo la testa a sinistra rispetto agli altri

elementi contenuti nel sintagma).

Principio di proiezione e

ruolo θ

Principio di proiezione = richiede che la sintassi tenga

conto delle caratteristiche lessicali dei vari elementi.

Ciascuna voce lessicale ha una determinata valenza e

tale valenza ci indica il numero degli argomenti che

devono accompagnarla, ma non ci indica la categoria

sintattica che può variare a seconda della voce lessicale.

Entrata lessicale offre solo delle restrizioni sul tipo di parole

che possono occorrere in un determinato tipo di

costruzione.

Entrata lessicale non offre descrizione della relazione di

significato che sussiste tra voce lessicale e argomenti che

realizzano le sue valenze.

Ruolo tematico o ruolo θ

La relazione di significato tra voce lessicale (nome, verbo, aggettivo, ecc.) e

argomenti è detta ruolo tematico (ruolo semantico) o ruolo θ.

Ruoli tematici:

1)

Agente = autore dell’azione

2)

Paziente = cosa colpita dall’azione

3)

Scopo = punto finale verso cui è rivolta l’azione

4)

Tema = la cosa mossa da un’azione

5)

Esperiente = entità che sperimenta un certo stato d’animo

6)

Beneficiario = entità che trae profitto da un’azione

Uno stesso ruolo tematico può essere realizzato tramite categorie sintattiche differenti

ma ciò non è arbitrario ANZI in alcuni casi AD UN DETERMINATO RUOLO TEMATICO

CORRISPONDE SEMPRE UNA REALIZZAZIONE TRAMITE UNA DETERMINATA

CATEGORIA SINTATTICA: LA SELEZIONE C (CATEGORIALE) è DETERMINATA DA

SELEZIONE S (SEMANTICA) (es. agente sempre realizzato da SN, nella passiva

compl. d’agente si realizza come SP poiché non è argomento ma circostanziale)

PRINCIPIO DI PROIEZIONE

Esiste una corrispondenza biunivoca tra argomenti e ruoli θ.

Ogni argomento ha un ruolo θ ed uno solo, ed ogni ruolo θ è

assegnato ad un argomento ed uno solo.

Le proprietà delle entrate lessicali si proiettano sulla sintassi

della frase.

Garantisce che le proprietà delle entrate lessicali siano

mantenute durante tutta la derivazione della struttura

(trasformazione da struttura p a struttura s) : per esempio

garantisce la traccia mentale non realizzata foneticamente

ma obbligatoria per il principio di proiezione. (es.: chi1 prevedi

che Gianni incontrerà t1 a roma?) [dove chi non è argomento

ma operatore e quindi il tema obbligatorio per il verbo

incontrare e realizzato da un SN lascia la traccia]

Tale principio ci permette anche di verificare la

grammaticalità di una frase poiché possiamo riscontrare la

mancanza di ruoli obbligatori per esempio.

reggenza

Relazione sintattica altamente astratta che sussiste tra un elemento

“reggente” ed uno che viene retto.

Gli elementi reggenti sono tutti quelli che possono essere le teste lessicali

di un sintagma (N, V, A, P) e la categoria flessionale (fless) finita (ciò

significa che deve esserci il morfema attaccato al verbo che contiene

tempo e accordo = “Mary plays the play” dove plays indica sia tempo

presente che genere sing.; mentre nel caso di “he considers Mary to play

the piano” dove play è privo di flessione e preceduto dal marcatore

infinitivale to).

PRINCIPIO DELLA REGGENZA PROPRIA = le categorie lessicali reggono

“propriamente” mentre le categorie non lessicali no. Quindi N, V, A, P,

sono automaticamente elementi che reggono propriamente, mentre

FLESS non lo è.

Influenza unidirezionale dall’elemento reggente verso l’elemento retto.

(es. Prep. A regge SN e quindi pronome prende forma me e non forma

io).

Oltre al principio di proiezione dove vengono definiti i ruoli assegnati agli

argomenti di un’entrata lessicale, grazie alla reggenza vengono ora

assegnati:

1) caso (teoria del caso) determinati casi vengono assegnati a

determinate posizioni di una struttura (es. viene da me e non da io)

Parametro del soggetto nullo o

parametro pro-drop

Etichetta pro che rappresenta il soggetto

fonologicamente vuoto che è presente in queste frasi e

da to drop che significa “lasciar cadere”. Riguarda il fatto

che in una lingua siano possibili o meno delle frasi

dichiarative senza che compaia un soggetto (frasi a

soggetto nullo o senza soggetto).

PRINCIPIO DELLA CATEGORIA VUOTA = indica una

categoria vuota in generale che può essere

1) quella della traccia t di un movimento

2) quella determinata dal PRINCIPIO DI PROIEZIONE ESTESO

che assume che tutte le lingue debbano avere un

soggetto.

“UNA CATEGORIA VUOTA DEVE ESSERE PROPRIAMENTE

RETTA”

Qualsiasi categoria vuota che sia t (traccia movimento) che

pro (caduta soggetto) deve trovarsi in relazione strutturale di

reggenza.

In altri termini per avere una frase a soggetto nullo ci deve

essere un elemento che regge propriamente il soggetto (e

quindi anche se non realizzato ne deve dar conto

foneticamente):

Es.: in italiano: sono a Torino

implica che la categoria

fless. può reggere propriamente la categoria vuota pro: pro

sono a Torino.

Es.: in inglese: speak dove la categoria fless. non è in grado di

comportarsi come una categoria lessicale e quindi non regge

propriamente la categoria vuota pro dando luogo ad una

frase agrammaticale.

Es.: in italiano: parla dove categoria fless. ha tratti nominali

quali lei/lui, sing.

Solo le lingue che contengano FLESS come elemento in grado

di reggere propriamente permetterà dei soggetti nulli (la

categoria fless. deve contenere dei tratti nominali)

Principio del Legamento (forma di

reggenza)

Si chiede se determinate espressioni all’interno di una frase

possano o meno riferirsi alla stessa entità alla quale si

riferiscono altre espressioni.

Riguarda il modo in cui i pronomi e altri tipi di nomi si

pongano in relazione uno con l’altro. (condizioni nelle

quali due espressioni possono essere coindicizzate)

Le classi di parole implicate sono:

1) espressioni referenziali

2) anafore

3) pronomi liberi

PRONOMI

PRONOMI PERSONALI = io, me, mi, tu, te + pronomi riflessivi

PRONOMI CLITICI = mi, ti, lo,la, ci, vi, li,le.

1) ricorre in posizione rigida (non può ricorrere nella posizione

in cui sono gruppi nom. o pronomi liberi dotati della stessa

funzione)

2) posizione condizionata dal verbo a cui sono collegati

(proclitici se lo precedono, enclitici se lo seguono)

3) non può comparire in isolamento

4) non possono essere coordinati tra loro

PRONOMI LIBERI = me, te, lui,lei, noi, voi, loro

Uso deittico = il loro riferimento è interno all’enunciato ma non

esplicito.

Uso anaforico (personali possono essere deittici mentre

riflessivi sempre anaforici)= rimanda ad elemento presente

all’interno della frase detto ANTECEDENTE.

1) ESPRESSIONI REFERENZIALI: la loro referenza è

necessariamente basata su qualcosa che si trova all’esterno

della proposizione, non su qualche elemento interno.

Es.: Aldo sparò a lui (Aldo è una porzione di linguaggio messa in

relazione con una porzione del mondo postulato)

2)ANAFORE : hanno antecedente all’interno della

proposizione di cui fa parte

Es.: Aldo sparò a se stesso (se stesso ha lo stesso indice di Aldo, si

riferiscono alla stessa entità) però: Oscar disse che Aldo sparò

a se stesso (se stesso non può che essere riferito ad Aldo, non

ad Oscar).

3) PRONOMI (personali): non hanno antecedente nella

proposizione. Hanno antecedente all’esterno oppure in

un’altra proposizione

Es.: Aldo sparò a lui (lui non ha come antecedente Aldo)

Es.: Oscar disse [che Aldo sparò a lui] (dove lui ha come

antecedente Oscar che si trova in un’altra proposizione).

DIFFERENZA ESSENZIALE TRA ANAFORE,

PRONOMI E ESPRESSIONI REFERENZIALI

Concetto di proposizione diventa dominio locale= dove prop. È

solo un esempio.

Per es.: Marta vedeva [se stessa correre sulla neve] dove

apparentemente anafora non è legata alla proposizione però

tale prop. È infinitivale e ha come sogg. Un’anafora . Quindi non

c’è relazione di reggenza tra fless. non finito e sogg. Quindi va

inteso come dominio locale non solo la prop. Incassata ma

anche la prop. Principale.

1) anafora è legata in un dominio locale

2) pronome è libero in un dominio locale

3) espressione referenziale è libera

Tale principio si integra con le specificazioni di tipo lessicale

poiché i principi dipendono dalla conoscenza di quali parole

sono anafore e quali pronomi.

Ancora una volta stretta relazione tra sintassi ed elementi

Teoria x-barra

La struttura sintagmatica è un sistema per cogliere le

relazioni strutturali della frase per mezzo del concetto

“consiste di”. Un sintagma consiste di uno o più costituenti.

La struttura sintagmatica della frase è una gerarchia in cui

ogni costituente consiste successivamente di altri

costituenti, finchè restano solo elementi non espandibili

ulteriormente.

Nella teoria x-barra si afferma che ogni sintagma è

conforme ad alcuni requisiti:

1) sintagmi sono endocentrici = ogni sintagma contiene

almeno una testa

2) la testa di un sintagma deve appartenere a una

determinata categoria in relazione al tipo di sintagma (es.

un sintagma nominale contiene una testa nominale: SN

N

3) ci sono 4 tipi di sintagmi lessicali: SN, SV, SA, SP.

4) ogni sintagma consiste di una testa lessicale (S,V,A,P,) e di

altri elementi che a loro volta sono sintagmi:

Es.: geloso di Maria = SA = A [geloso] + SP[P[di] + SN[maria]

La teoria x-barra sostiene che il livello sintagmatico (SX, in cui X

sta per qualsiasi categoria lessicale) non è sufficiente a

cogliere tutti i dettagli della struttura ma che è necessario un

livello intermedio:

Es.: saluta suo figlio dalla finestra = SV = V (saluta) + SN (suo

figlio) + SP (dalla finestra)

In questo schema non si distingue tra la relazione che

intercorre tra saluta e suo figlio dove salutare è verbo transitivo

(monovalente) e richiede argomento e la relazione tra

salutare e dalla finestra dove dalla finestra è solo elemento

facoltativo aggiuntivo (circostanziale)

Sembra quindi esserci un livello intermedio che rende conto di

queste relazioni: C’E’ UNA PROIEZIONE DI V SEGNALATO CON

V1 :

SV

V1

SP

dalla finestra

V

saluta

SN

suo figlio

La sintassi X-barra prevede un livello intermedio per tutti i

sintagmi.

Si chiama teoria X-barra perché a seconda del livello di

espensione vengono assegnate le barre: il livello più alto

possiede due barre, livello intermedio una barra e la testa zero

barre: SN = NII, mentre N= testa.

Ogni sintagma è costituito da una testa e da una serie di

complementi (sintagmi completi) determinati dalle proprietà

lessicali della testa.

La struttura X-Barra deve includere il livello in cui si coglie la

relazione tra testa di categoria zero e il suo complemento:

XI = X + COMPL / COMPL + X (posizione dipende dal

parametro testa)

Bisogna inoltre segnalare che i sintagmi hanno anche un terzo

elemento principale cioè SPECIFICATORE (art. o pron.

Dimostrat.) che stanno al fianco di XI

XII = XI + SPECIFICATORE / SPECIFICATORE + XI

Si ha quindi una successione di

specificatore + sintagma principale +

compl.

Si aggiunge sintagma flessionale che

porta morfema grammaticale in alto

Si ha poi sintagma complementatore

per prop. Incassate.

Bibliografia di base

Si segnalano i seguenti manuali di base da cui sono stati tratti esempi e

definizioni:

1) Graffi-Scalise, Le lingue e il linguaggio, Il Mulino, Bologna, 2002

2) Cook-Newson, La grammatica universale, Il Mulino, Bologna, 1988

3) Graffi, Sintassi, Il Mulino, Bologna, 1994