UMANESIMO E RINASCIMENTO

CENNI STORICI

La civiltà rinascimentale è storicamente caratterizzata dalla formazione degli Stati e dall’ascesa della borghesia mercantile. Mentre il Medioevo aveva vissuto all’ombra delle grandi strutture universali (Papato e

Impero), la nuova epoca vede la fioritura di numerosi soggetti politici (Stati nazionali o regionali) che

porteranno ben presto alla necessità di un nuovo equilibrio in Italia e in Europa. Anche l’economia subisce

cambiamenti rilevanti, già preparati dall’esperienza comunale, e da «chiusa » diviene « aperta », grazie alla

formazione di una nuova borghesia, dinamica e interessata all’accumulazione di capitali. La prassi

economica e la mentalità quotidiana avevano già mostrato un sensibile mutamento nelle fasi conclusive dell’età

medievale, ma era mancata una « riformulazione teorica» coerente con la nuova sensibilità. L’Umanesimo

rinascimentale intende essere una cultura nuova e aliena da compromessi con il passato prossimo: essa «sceglie

il proprio passato» e lo trova nell’antichità classica.

LA « NOVITÀ » DEL RINASCIMENTO

Nel XIV secolo, la struttura medievale del mondo europeo e l’atteggiamento culturale che la fondava

iniziano a dissolversi: nell’arco dei tre secoli successivi si formerà la concezione moderna. Il processo in

questione per quanto graduale è uno dei più radicali vissuti dalla storia occidentale, tanto che sono sorte

diverse interpretazioni al suo riguardo. L’ipotesi di una rottura radicale tra Medioevo e Rinascimento è stata

proposta dal celebre storico svizzero Jakob Burckhardt (1818-1897) ma ha presto trovato numerosi oppositori.

Alcuni hanno fatto notare che molte delle caratteristiche rinascimentali erano già presenti precedentemente; altri

sostengono che di « rinascite » ve ne furono molte nel Medioevo stesso. Entrambe le ipotesi hanno un solido

fondamento, ma richiedono alcune precisazioni: il Medioevo non fu in assoluto un’epoca buia, né per il

pensiero né per l’arte. Resta però il fatto che molti intellettuali rinascimentali lo ritennero tale per necessità

polemica: il nuovo doveva infatti enfatizzare la sua distanza da ciò che aveva appena sostituito. E una nuova

sensibilità che sorge e che guarda alla realtà in maniera profondamente diversa dalla concezione medievale,

anche se dopo quasi sei secoli è possibile cogliere qualche elemento di continuità e di eredità nei confronti del

passato. Non sorge dunque « la civiltà », in contrapposizione a una precedente barbarie, bensì una nuova

civiltà che gli uomini del Rinascimento sentono fortemente diversa dalla propria. L’esperienza

dell’Umanesimo e del Rinascimento nasce come frutto di un movimento che tenta di liberare la vita dello spirito

dalla tutela della Chiesa, di togliere le limitazioni monastico-ascetiche imposte allo sviluppo della persona, di

scoprire i valori della vita terrena nello Stato, nell’economia, nelle arti, nella letteratura e nella scienza.

—

—

—

—

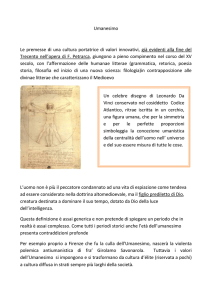

CENTRALITÀ DELL’UOMO « NATURALE »

Il carattere peculiare della visione rinascimentale è sicuramente l’antropocentrismo: la centralità dell’uomo deriva dal fatto che egli « è fabbro di se stesso », poiché è l’unica creatura dotata della capacità di progettare il

proprio ruolo nella realtà in mille forme differenti. Non è questa, però, un’epoca di ateismo: esprime anzi una

profonda religiosità, ma tende sempre più a evidenziare il ruolo dell’uomo e a mettere in secondo piano quello

di Dio, che, sempre presente, non è tuttavia più al centro della realtà. Anche nel Medioevo l’uomo era

considerato come il « centro » della creazione, ma questa collocazione esaltava la grandezza e la misericordia di

Dio creatore e redentore e non spingeva alla celebrazione delle capacità umane. L’uomo rinascimentale vive

invece in una sostanziale autonomia nei confronti di Dio e, pur non negandone l’esistenza, ha come orizzonte la

realtà naturale: il genio la personalità creatrice è posto in primo piano e la Natura viene vista come « vivente-in-sé », perdendo il senso della sua creaturalità. La verità non è più garantita dall’autorità, ma viene a

coincidere con ciò che si presenta come naturale.

—

—

—

—

IL RAPPORTO CON I « CLASSICI »

Il Rinascimento è animato da una forte volontà di «ritorno alle origini », allo scopo di superare la visione del

mondo tipica della Scolastica medievale e di rinnovare il rapporto dell’uomo con se stesso, il mondo e Dio.

Tutto ciò si traduce in un « ritorno ai classici » che si manifesta con il recupero della lingua latina di età

aurea, con un rinnovato culto dell’eloquenza, con una sincera adesione a tematiche morali e civili proprie

della cultura latina. Non bisogna però pensare che gli uomini del Rinascimento rifiutino di sottomettersi

all’«autorità » della cultura medievale per accettare acriticamente la visione dei classici. Essi operano continui

confronti fra Platone e Aristotele, Cicerone e Quintiliano, tra costoro e i contemporanei: la « classicità »

diviene un criterio di giudizio utilizzato con estrema libertà. Nella seconda metà del Quattrocento e nel

Cinquecento si diffonde la coscienza che, se i classici sono espressione della giovinezza dell’umanità, i moderni

possiedono una maggiore esperienza che permette loro di raggiungere risultati ancora più elevati. La riscoperta

delle humanae litterae, con la corrispondente perdita di importanza della dialettica e della teologia, non

rappresenta semplicemente un fenomeno « letterario », ma risponde a una precisa scelta teoretica. Il Medioevo

concepiva la realtà come una totalità già compiuta in quanto creata della quale l’uomo poteva

comprendere il senso solo rifacendosi a un ambito che superava quello umano: in sostanza, anche la

comprensione della realtà era affidata all’indagine teologica. Nel Rinascimento viene sottolineato

soprattutto l’al di qua e, per comprenderlo, occorre riflettere sull’uomo e sulla sua vita attiva attraverso la

letteratura e l’etica. Anche quest’ultima torna ad essere vista secondo le coordinate tradizionali del mondo

classico: la virtù è per la felicità, la quale coincide con la realizzazione armonica delle capacità dell’uomo. Il

successo terreno acquista il significato di una verifica delle possibilità dell’individuo; la ricerca della fama

non è semplicemente mossa dal desiderio di distinguersi dagli altri, bensì dalla necessità di una conferma del

proprio valore. L’uomo è ricondotto a una concezione « naturale » che non intende affatto escludere la coscienza

di un « destino ultraterreno », ma semplicemente ricostruire una visione della realtà libera da presupposti

metafisici e teologici.

La cultura classica è perciò ammirata e riscoperta proprio perché ritenuta la più vicina alla condizione naturale

—

—

dell’uomo; ma, seppure senza averne piena coscienza, si opera uno spostamento decisivo dalla visione cristiana

ancora formalmente condivisa a un pensiero e a una sensibilità precristiane e propriamente pagane. Anche il

Medioevo conosceva e apprezzava la cultura classica, ma ne inseriva gli elementi principali nel sistema teologico-cristiano, deformandone spesso il significato: la parola dei filosofi greci e latini appariva come la

preparazione profetica della Rivelazione, ma non era collocata nella sua specificità.

Nel Rinascimento nasce la prospettiva storica, intesa come capacità di collocare ogni autore nel proprio ambito, tenendo conto delle differenze con il presente. Lo sviluppo della filologia, che permette di analizzare

scientificamente i testi, affonda le proprie radici nel desiderio di cogliere la specificità di ogni opera, prima ancora di inserirla in un contesto culturale unitario. Se nel Medioevo era preponderante una tendenza all’

enciclopedismo che ordinava tutte le conoscenze possibili all’interno di un unico sapere di matrice teologica,

nel Rinascimento ogni disciplina (letteratura, politica, diritto, scienza e anche teologia) inizia a conquistarsi

una propria autonomia e un proprio statuto metodologico.

Il Medioevo analizzava i contenuti culturali come se non fossero inseriti in una concreta dimensione temporale

ma in una « storia ideale eterna »; il Rinascimento formula invece l’idea di una continuità negli

avvenimenti storici e prepara il concetto moderno di progresso. Alla venerazione per l’auctoritas viene

sostituita la convinzione che gli uomini del presente sono superiori a quelli del passato, anche solo per il fatto

che possono utilizzare le conoscenze da loro acquisite.

—

—

LA RELIGIONE UNIVERSALE

Come conciliare la cultura classica riscoperta e il Cristianesimo? Il « divino Platone » e la dottrina di Gesù?

Atene e Gerusalemme? Questa sintesi viene tentata nell’ambito di un’etica universale; a tale scopo è però necessario dimostrare che tutte le religioni e tutti i sistemi filosofici sono soltanto manifestazioni storiche

diverse di una religione comune a tutta l’umanità. La Rivelazione divina tende a essere vista come una

legge morale innestata nell’animo umano: essa, attraverso il Cristianesimo, giunge alla maggiore chiarezza

possibile attorno a verità già note ai tempi antichi. Spostando il centro di gravità sulla dottrina morale (che viene

a identificarsi con la legge naturale), si giunge a una separazione fra etica e religione e si trasforma la

coscienza umana in ultima e definitiva istanza del discernimento tra il Bene e il Male. Inizia così quella forma

di pensiero chiamata SOGGETTIVISMO, che caratterizzerà, in seguito, tutta l’epoca moderna.

GLI UMANISTI

Coluccio Salutati (1331-1406?) sostiene la superiorità delle arti liberali nei confronti dell’analisi della natura e

identifica l’autentica filosofia con la riflessione sulla vita e la testimonianza morale. Socrate, Cristo e S. Francesco hanno testimoniato la loro visione della vita e non si sono dedicati a una sterile contemplazione. La conoscenza delle cose umane è preferibile a quella di chi « alza gli occhi al cielo per la pura speculazione » poiché è

giusto stimare maggiormente la rettitudine morale che la ricerca del vero. E merito di Salutati l’aver ottenuto

l’istituzione della prima cattedra di greco a Firenze.

Leonardo Bruni (1370-1444), discepolo di Salutati, traduce dal greco alcune opere di Platone e Aristotele, Plutarco e Senofonte, Demostene ed Eschine. In questo modo egli arricchisce il contesto letterario e filosofico dell’epoca, introducendovi le ampie riflessioni contenute, per esempio, nell’Etica e nella Politica di Aristotele. La

visione umanistica assume così uno spessore teorico maggiore grazie alle categorie dell’uomo come animale

politico, naturalmente rivolto alla realtà sociale e civile, nonché alla coincidenza del bene con la felicità

realizzata. Il criterio morale risiede nell’uomo buono, non in astratte regole, e, da questo punto di vista, non vi è

alcuna differenza tra filosofi antichi e cristiani poiché tutti concordano su che cosa sia la virtù.

Leon Battista Alberti (1404-1472) si interessa di filosofia, matematica e architettura. Condivide con gli altri

Umanisti il rifiuto di un sapere astratto e orientato verso l’ambito teologico-metafisico. L’uomo deve limitarsi

all’ambito che gli è proprio (morale ed empirico) poiché, in esso, egli è il « creatore » e può realmente

modificare la realtà attraverso l’azione. La virtù è la realizzazione di questa potenzialità creatrice dell’uomo e

può modificare persino i disegni della Fortuna. Nell’ambito naturale, al quale l’Alberti si limita, l’uomo è

veramente « creatore e signore » di una realtà vista ormai in un’ottica nettamente laica.

Neoplatonismo rinascimentale: CENNO INTRODUTTIVO

Il contesto filosofico del Quattrocento si pone nella scia delle linee speculative proprie dei secoli precedenti e, in

assenza di nuove « sintesi », i pensatori si limitano a intuizioni fertili ma disorganiche.

L’età dell’Umanesimo e del Rinascimento vede in primo piano la riscoperta del Platonismo. Con questo

termine non si indicano le dottrine platoniche (che nell’antichità non venivano distinte dalla produzione

dell’Accademia e da quella di Plotino), ma si fa riferimento alle incrostazioni prodotte dal Neoplatonismo del III

secolo, riletto alla luce dell’ermetismo e del cristianesimo. Di Platone si conoscevano pochi dialoghi e, anche

quando gli umanisti allargarono notevolmente la conoscenza dei suoi testi, si continuò a interpretarlo in

chiave neoplatonica.

Il Neoplatonismo quattro-cinquecentesco, conformemente al clima dell’epoca, è caratterizzato da un forte

antropocentrismo che situa il pensiero in una prospettiva laica e naturale. Plotino aveva già trovato un

certo seguito nelle concezioni di Scoto Eriugena (IX sec.) e di Meister Eckhart (1260-1327) ma,

fondamentalmente, nel rapporto fra Dio e mondo era sempre prevalsa la centralità del primo. Nel Rinascimento,

invece, Dio tende sempre più ad essere unito panteisticamente alla totalità naturale, esaurendosi al suo

interno: la Divinità è conoscibile solo nella sua immanenza nel mondo, mentre, nella sua trascendenza, resta

assolutamente imperscrutabile. I rappresentanti di questa tendenza ritengono inoltre in polemica con

l’aristotelismo rinascimentale che la cornice del pensiero neoplatonico sia quella più adatta alla rinascita

di una autentica religiosità cristiana. In questa direzione operano Nicola Cusano, Marsilio Ficino (fondatore

dell’Accademia platonica) e Pico della Mirandola.

—

—

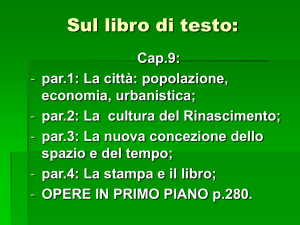

Il tema politico

La centralità dell’uomo messa in rilievo dall’umanesimo e dal rinascimento comporta una ripresa vivace delle

riflessioni sull’agire politico, sulla sua autonomia o dipendenza, e sul rapporto tra stato e cittadino, leggi umane

e divine. Corrispondentemente al fragile equilibrio di questo periodo, che abbiamo visto essere una transizione

al moderno, si ritrovano nella produzione del tempo due filoni tra loro distinti e anzi opposti. Il primo è quello

che potremmo chiamare del realismo politico (Machiavelli), e che fa i conti spregiudicatamente con le

condizioni politiche reali dell’epoca; il secondo è quello che si riconnette a una tradizione antica e propone dei

modelli ideali di comunità politica (Moro, Campanella, Bacone), che vanno sotto il nome di utopia.

L’opposizione qui evidenziata non deve però essere troppo assolutizzata, poiché sovente, anche nel genere delle

utopie, sono rintracciabili realistiche analisi della condizione presente. Talvolta possono essere esposte al rischio

di essere costruzioni puramente intellettuali o letterarie, ma spesso è proprio la libertà di questa finzione

stilistica a rendere la critica più attenta e pungente, dando prova di acuto realismo. L’opposizione permane però

in quanto opposizione di principio, poiché il realismo di Machiavelli costruisce la politica sulla base del

presupposto di ciò che gli uomini nel loro agire sociale sono di fatto, le utopie di Moro e Campanella

disegnano invece una comunità ideale, quale dovrebbe essere.

In un certo senso una linea intermedia rispetto a queste due posizioni è quella che si dedica a individuare i

princìpi di un diritto naturale (Grozio). Tra l’altro è proprio questa posizione quella che darà maggiori frutti

nei secoli successivi. La ricerca di un diritto naturale, infatti, rappresenta il tentativo di individuare delle norme

giuridiche che abbiano valore prescrittivo (ossia che obbligano tutti, al di là del fatto che siano convenienti in

una determinata situazione), ma che siano inscritte nella natura umana. In certo modo ritroviamo così una

dimensione ideale e una dimensione reale, che trovano composizione in pochi e universalmente riconosciuti

princìpi, posti alla base dei rapporti sociali e politici.

Resta il fatto che gli scritti politici del rinascimento, indipendentemente dall’essere ascrivibili all’utopia o al

realismo, sono profondamente legati al loro tempo e costituiscono un tentativo di intervenire in esso.

Machiavelli muove dalla situazione dell’Italia divisa e tenta di promuovere un potere più saldo e più

stabile; Moro vuoi contrastare il diffondersi della povertà nell’Inghilterra del suo tempo; Campanella

mira ad attribuire alle nuove monarchie nazionali un universale compito di trasformazione, ispirato a

una religiosità naturale; Bacone affida alla scienza il compito di consentire una vita migliore, perché capace di sottoporre la natura al dominio dell’uomo. Così, utopia e realismo si intrecciano, e talora si

scambiano le parti.

Il realismo di Machiavelli libera per la cultura successiva un’acquisizione che diventerà fondamentale: quella

che la politica ha leggi sue proprie, che non possono essere eluse. Ma egli resta anche prigioniero di un’aderenza

miope alla situazione del suo tempo, ché non si avvede che gli stati nazionali cancelleranno la grandezza d’Italia

e che non bastano le astute manovre di un principe a costituire o consolidare il potere di uno stato.

L’utopia generosa di Moro, mentre pone problemi che resteranno attualissimi, come quelli dell’abolizione della

proprietà privata e di un’uguale ripartizione del lavoro, non riesce a svincolarsi da modelli in via di estinzione,

come l’economia agricola e chiusa che ricorda il feudalesimo al tramonto.

Campanella, nonostante l’enfasi per un rinnovamento radicale e il tentativo di sottrarsi, con una religiosità

naturale, ai conflitti di religione, impone una greve struttura teocratica.

Bacone, pur anticipando un sogno di dominio tecnico dell’umanità, che è vivo ancor oggi, non affronta che per

cenni la questione se quell’utopia di sfruttamento della natura non possa rivelarsi, in un futuro, come le

tematiche ecologiche oggi ci suggeriscono, una gigantesca forma di asservimento della natura che, in ultima

istanza, si ritorce contro l’uomo stesso.

Il successo poi delle teorie di Grozio, che cercava un fondamento per le leggi positive, nonostante che per molti

aspetti esse non fossero propriamente originali, né immuni da equivoci, dipese da un diffuso e largo consenso

nel riconoscere certe norme, e precisamente quelle da lui indicate, come razionali. Non è affatto certo infatti che

i princìpi individuati e proposti da Grozio fossero così evidenti in sé da non poter essere posti in dubbio e da

dover conseguentemente essere considerati come naturali. Tuttavia su di essi si consentiva pressoché

universalmente, e soprattutto si concordava sull’esigenza di individuare alcune norme fondamentali su cui

costruire una scienza del diritto. Si trattava di operare in analogia a quanto avveniva nella fisica con

Galilei, facendo così del diritto una scienza. Perciò occorrevano alcuni princìpi che fossero posti come

vincolanti. Qui è l’origine del giusnaturalismo (teoria del diritto naturale), teoria che, richiamandosi a

Grozio, ebbe larga diffusione nel seicento e nel settecento. D’altronde, come le date di pubblicazione delle

varie opere consentirà di vedere, ci troviamo con questi autori già all’inizio del seicento, e la loro opera

travalica i limiti cronologici del rinascimento. Peraltro essi, pur avendo importanza anche successivamente,

appartengono cronologicamente a un’epoca precartesiana della filosofia.

Il realismo.

Machiavelli: la politica come scienza dell’esercizio del potere

La vita e l’opera

Niccolò Machiavelli nacque nel 1469 a Firenze dove morì nel 1527. Fu segretario di cancelleria della repubblica

fiorentina, ma si ritirò dalla vita politica per il ritorno dei Medici a Firenze. Nel ritiro dell’Albergaccio,

Machiavelli si dedica — come egli stesso ci testimonia in una celebre lettera all’amico Francesco Vettori — a

intendere il complesso intreccio delle vicende politiche, alla luce delle esperienze fatte in qualità di diplomatico e

di uomo politico. Le sue opere principali sono Il Principe (1513) e i Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio

(1513-1519). Scrisse anche commedie, di cui la più celebre è la Mandragola.

Nei Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, Machiavelli aveva affrontato il tema politico sullo sfondo di un

ideale colloquio con lo storico romano e quindi spuntato di un troppo immediato riferimento all’attualità. Nel

Principe invece egli si volge a riflettere sul complesso intreccio delle vicende politiche del tempo, e pone le basi

per una trattazione della politica come scienza, ossia come sapere che ha regole proprie e costanti, pur nel

variare delle situazioni. E’ importante comunque premettere che queste regole non sono norme astratte che

Machiavelli contrappone ad altre, ma conclusioni a cui egli perviene attraverso un ragionamento induttivo,che

muove dai casi concreti, singoli, a cui egli fa in gran copia riferimento, per desumerne indicazioni di condotta di

fronte a situazioni nuove.

Il giusto atteggiamento di chi studia la politica è seguire la verità effettuale e non immaginarsi utopiche

repubbliche e principati. Il vocabolo effettuale è creazione di Machiavelli. Con «verità effettuale» si vuole dire

una verità che assume a proprio modello le condizioni di fatto, la realtà così com’è («come si vive», «quello che

si fa») e non si costruisce modelli immaginari, utopistici e inesistenti (« come si doverrebbe vivere», « quello

che si doverrebbe fare»):

Sendo l’intento mio scrivere cosa utile a chi la intende, mi è parso più conveniente andare drieto alla verità effettuale

della cosa, che alla immaginazione di essa. E molti si sono immaginati repubbliche e principati, che non si sono mai

visti né conosciuti essere il vero; perché elli è tanto discosto da come si vive a come si doverrebbe vivere, che colui che

lascia quello che si fa per quello che si doverrebbe fare, impara più tosto la ruma che la preservazione sua.

N. MACHIAVELLI, Il Principe, XV, a cura di L. Firpo, Emaudi, Torino 1974, p. 71

La scelta di «effettuale» in luogo di «reale» lascia intravedere un aspetto importante del discorso di Machiavelli.

Proprio per essere realisti, non ci si può limitare a constatare ciò che c’è — il reale —, ma occorre coglierne

tutte le conseguenze, gli effetti: questo è propriamente l’effettuale.

La premessa, che pone a proprio oggetto la realtà qual è e non quale dovrebbe essere, guida le considerazioni

successive: chi voglia essere buono in un mondo dove non vi sono solo buoni, finisce per rovinare. Dunque

ènecessario che impari, specie se è principe, a poter essere non buono.

Questo significa che la politica è un sapere autonomo, sganciato dalla morale, e che ha in sé le proprie regole:

essa è, in sostanza, l’esercizio di un potere. Quest’accentuazione dell’autonomia della politica e delle sue regole

consente a Machiavelli di mettere a nudo, con spietato realismo, i meccanismi del potere. Il gioco politico

appare così governato fondamentalmente dalla forza. L’arte del principe consisterà allora nella sua capacità —

detta, con etimo di derivazione latina, virtù — di sfruttare o di contrastare la fortuna, ossia quel corso degli

eventi che è sottratto al potere degli uomini.

La metafora del centauro, metà uomo e metà animale, simboleggia la natura dell’agire politico: le leggi, proprie

dell’uomo, e la forza, propria della bestia. A entrambe deve ricorrere il principe per governare. Quando le leggi

non bastano, deve sapere usare l’aspetto della bestia insita nella natura umana, e deve farsi astuto come la volpe

e possente come il leone:

Il che non vuol dire altro, avere per precettore uno mezzo bestia et mezzo uomo, se non che bisogna a uno principe

sapere usare l’una e l’altra natura; e l’una senza l’altra non è durabile. [...]

Sendo dunque un principe necessitato sapere bene usare la bestia, debbe di quelle pigliare la golpe e il lione; perché il

lione non si difende da’ lacci, la golpe non si difende da’ lupi. Bisogna dunque essere golpe a conoscere e lacci, e lione

a sbigottire e lupi.

N. MACHIAVELLI, Il Principe, cit., XVIII, pp. 84-86

Dunque:

……...…….La crisi della modernità ha comportato una diversa considerazione delle categorie etiche, giuridiche

e politiche. Il connotato comune delle moderne teorie del diritto naturale è da ravvisare nella sostituzione della

trascendenza con l'immanenza delle leggi e delle istituzioni politiche, con la conseguente prevalenza della

volontà dello Stato sulla voluntas Dei .

La realtà è considerata matura per produrre da sé il giusto e, conseguentemente, anche il cosiddetto obbligo di

diritto naturale, emancipandosi dalla sua base teonoma, è fatto scaturire dalla natura stessa delle cose, in uno

sviluppo progressivo che lo fa evolvere in legge.

Sul piano politico, lo Stato, risultato della riflessione e del calcolo, opera d'arte e prodotto dell' arte dello Stato

e della scienza di governo, ha al suo vertice non più un principe nel senso feudale del termine, ma piuttosto un

sovrano indipendente che fa di preferenza affidamento sulla sua intelligenza e sulle sue risorse piuttosto che

su principi etici o sulla posizione che gli è affidata da Dio in una società piramidale!