Diagnosi: una brutta parola?

Diagnosis: a dirty word?

Nosography, riductionism, psychoanalysis, psychoipathology

Mario Rossi Monti

A proposito di:

Manuale Diagnostico Psicodinamico (PDM), 2008

Milano, Raffaello Cortina Editore, 796 pagine, 75,00 €

La comparsa sulla scena dei manuali diagnostici standardizzati ha sempre suscitato nella comunità

psicoanalitica disinteresse, se non vera e propria ostilità. Mentre le varie edizioni della

Classificazione Internazionale delle Sindromi e dei Disturbi Psichici e Comportamentali

(WHO,1992) sono state sostanzialmente ignorate, le edizioni del Manuale Diagnostico e Statistico

dei Disturbi Mentali (DSM) successive al DSM-III, a causa del loro successo planetario, hanno

suscitato reazioni più marcate: diffidenza, disinteresse, sufficienza o vera e propria disapprovazione.

Un atteggiamento che la comunità degli psicoanalisti ha riservato non soltanto ai manuali che

propongono criteri standardizzati per la diagnosi, ma anche all’idea stessa di diagnosi in psichiatria.

Anche le prime edizioni del DSM, di impianto concettuale psicoanalitico, erano state del resto

commentate in termini fortemente critici. Karl Menninger (1948) considerava la diagnosi

psichiatrica come irrilevante rispetto alla dinamica dei conflitti in gioco. Come ha messo in

evidenza Nancy McWilliams (1994), in un’epoca nella quale la psicoanalisi rappresentava il

trattamento elettivo della maggior parte dei disturbi mentali, che importanza poteva avere la

diagnosi? Questa insofferenza per la diagnosi psichiatrica si è fondata in particolare su due assunti

che vale la pena esplicitare e discutere:

a. la diagnosi psichiatrica è un’ operazione di riduzione.

Ogni diagnosi è di per se stessa riduttiva, dal momento che consiste in una operazione di riduzione

della complessità e di ricerca di fenomeni costanti e generalizzabili in una dimensione

sovraindividuale. Tuttavia criticare l’aspetto riduttivo della diagnosi sarebbe un po’ come sostenere

che la mappa di Londra non consente di avere una reale conoscenza della città. Tutto dipende da

cosa ti aspetti dalla carta geografica che hai a disposizione? Nella misura in cui si decide di

utilizzare una mappa non si può, allo stesso tempo, criticare uno dei suoi tratti costitutivi. Al

massimo ci si può preoccupare di conciliare questa operazione di riduzione con il fine conoscitivo

che ci si propone. Inoltre vale la pena ricordare che molte osservazioni cliniche di carattere

psicoanalitico si traducono in rilievi che quantomeno assomigliano a delle diagnosi. Spesso sono

“diagnosi” riduttive, allo stesso modo o forse ancora più delle tanto vituperate diagnosi

psichiatriche. E’ più “riduttivo” dire che una persona soffre di Disturbo da Attacchi di Panico o

viceversa parlare di assenza di investimenti oggettuali, Io debole o Super-Io sadico? Difficile dirlo.

Tuttavia, mentre le diagnosi psichiatriche individuano un disturbo che affligge una persona, le

“diagnosi” psicoanalitiche pretendono di dire qualche cosa sulla sua stessa essenza.

b. la diagnosi psichiatrica ostacola il processo conoscitivo.

Gli psichiatri, in genere, una volta formulata la diagnosi, si sentono appagati, placano ogni ulteriore

desiderio di conoscenza e approfondimento, dando per scontato il fatto che avere dato un nome ad

un insieme di fenomeni equivalga a conoscerli. I “medici della mente” si sono distinti fin da subito

per questa sorta di “arrendevolezza” alla diagnosi se Immanuel Kant (1764, 59), più di due secoli

fa, scriveva che questo genere di medici, ogni volta che trova un nome, pensa di aver conosciuto

una malattia. Il rilievo dei limiti della diagnosi psichiatrica appartiene alla storia della psicoanalisi.

Sigmund Freud (1910, 347) aveva espresso stupore per il fatto che gli psichiatri, una volta dato un

nome ad un quadro clinico, proprio quando ci aspetteremmo da loro qualcosa di più, ci piantano in

1

asso. Al massimo, continua Freud, si mettono a discettare di qualche altra ipotesi lontana dai fatti

clinici osservati. La diagnosi psichiatrica – questo il timore degli psicoanalisti – non è dunque una

tappa in un percorso di approfondimento anche psico-patologico ma una pietra tombale che

seppellisce la dimensione psicologico-dinamica del disturbo sotto una etichetta comunicabile e

condivisa dalla comunità degli esperti. Questo stesso atteggiamento di stupore per una superficiale

adesione alla diagnosi era condiviso dal fondatore della moderna psicopatologia. Karl Jaspers

(1913, 22) non perdeva occasione per ricordare che la diagnosi deve essere l’ultima preoccupazione

dello psicopatologo. Intendendo con ciò che la diagnosi è certamente una operazione necessaria ed

importante. Ma non deve precocemente occludere un processo conoscitivo. Il diagnosticare –

continua Jaspers - si traduce spesso in uno “sterile giostrare”. Basta pensare all’uso quantomeno

ipocrita del concetto di comorbidità nella attuale nomenclatura psichiatrica. La preoccupazione, più

che legittima, che la diagnosi psichiatrica rappresenti un ostacolo alla conoscenza, tuttavia, non

riguarda tanto il processo diagnostico di per se stesso quanto piuttosto l’uso che del prodotto finito

di questo processo (la diagnosi, appunto) viene fatto. Che la diagnosi sia il risultato di un processo

di riduzione è assolutamente scontato. Una diagnosi non può essere nient’altro che questo. Ma il

problema è che cosa ci si attende dalla diagnosi e che uso se ne fa. Una diagnosi che addormenta

ogni ulteriore possibilità di conoscenza si pone come ostacolo nella relazione terapeutica. E’

necessario che la capacità di stupirsi del clinico di fronte ai fenomeni che osserva resti viva. Quella

“l” che marca la differenza tra approccio “clinico” ed approccio “cinico” va difesa ad ogni costo.

Questo il progetto freudiano: fare della diagnosi una tappa di un percorso conoscitivo. Che cosa

vuol dire? In primo luogo che la diagnosi non è tanto quel un nome statico sotto il quale riuniamo

una serie di fenomeni dispersi ma è, anche e soprattutto, un processo dinamico (il “diagnosticare”)

che si dispiega nel tempo (ciò che oggi chiamiamo Assessment). In secondo luogo che la diagnosi

intesa come processo diagnostico conoscitivo si pone in rapporto di continuità con lo sviluppo del

processo terapeutico.

Non ha senso quindi considerare la diagnosi un male in se stesso, né perseverare nel considerare la

diagnosi “una brutta parola” (McWilliams,1994 27). La diagnosi deve essere inserita in un

processo, un processo diagnostico che potremmo vedere come una clessidra. La ricognizione dei

dati clinici conduce ad una sintesi ipotetica e provvisoria (la diagnosi descrittiva della psichiatria

clinica). Questa sintesi, che coincide con il punto di strozzatura della clessidra, prelude tuttavia ad

espansione, che recuperi il senso di quell’insieme di sintomi in quella specifica persona, nella sua

storia, nella storia delle sue relazioni, etc. , secondo un modello al quale in Italia ha dato importanti

contributi Fausto Petrella (1993).

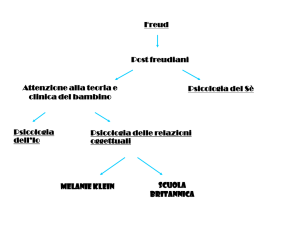

Ma se la psicoanalisi ha avversato la diagnosi in quanto tale, allo stesso tempo ha mantenuto con

essa, fin dagli inizi, un rapporto di carattere anaclitico. Molte osservazioni e costruzioni

psicoanalitiche si sono appoggiate alla terminologia diagnostica della psichiatria. Freud ad esempio

adotta fin dal titolo di molte sue opere, termini che appartengono alla nosografia dell’epoca. Ancora

più evidente è il fenomeno nei lavori di Karl Abraham che parla nel titolo di dementia praecox,

ebefrenia, psicosi maniaco-depressiva. Freud (1915-1917, 574) non si limita ad appoggiare le sue

analisi cliniche ai termini della nosografia psichiatrica. Prende posizione nel dibattito nosografico

dell’epoca con “la proposta di riunire la paranoia e la demenza precoce sotto la comune

denominazione di parafrenia”. Le motivazioni addotte appartengono logica della nosografia

psichiatrica ma, come è noto, l’indicazione freudiana cadono nel vuoto. La psicoanalisi tuttavia

continuerà a tenere in piedi un rapporto stretto e per molti versi ambiguo con la nosografia

psichiatrica. Da un lato ignorando gli sviluppi della nosografia psichiatrica, dall’altro appoggiandosi

ad essa come ad un ineludibile termine di paragone. Anche in modi molto indiretti. Come

dimenticare, ad esempio, l’adozione da parte di Melanie Klein di una terminologia tipica della

nosografia psichiatrica per indicare “posizioni” precoci dello sviluppo?

La diagnosi psichiatrica si configura così – per la psicoanalisi - come prima tappa di un processo

conoscitivo che deve portare al di là del riconoscimento di un disturbo sul piano descrittivo. Privata

2

di questo retroterra, una diagnosi psichiatrica che si fermi alla descrizione dei sintomi appare “uno

sforzo enorme per ottenere l’impossibile” (Winnicott, 1959, 167). Vale per la diagnosi quanto Freud

scriveva sul rapporto tra psichiatria e psicoanalisi. Se paragoniamo l’approccio psichiatrico

tradizionale alla anatomia macroscopica, la psicoanalisi costituisce un proseguimento dell’indagine

con strumenti più fini, propri della anatomia microscopica. Ciò che è dato osservare, per così dire,

in superficie, nei comportamenti come anche nella esperienza consapevole delle persone, sarebbe

poco affidabile. La verità sta altrove, poiché l’uomo non è padrone nemmeno in casa propria. In

questa prospettiva i resoconti clinici oggettivi del DSM, ma anche quelli soggettivi dei nostri

pazienti sarebbero in buona parte inaffidabili e necessiterebbero di essere interrogati ad un altro

livello. Ma questi due diversi livelli sono in competizione tra loro? O viceversa rappresentano due

diversi modi di intenzionare il nostro oggetto di studio? Ritornando alla metafora “anatomica”

freudiana con le parole di Richard Rorty (1982), è fuorviante sostenere che le descrizioni

microscopiche e macroscopiche degli organismi viventi siano modalità opposte di fare biologia. In

molte applicazioni le descrizioni biochimiche sono utili. In altre costituiscono un fattore di disturbo.

Allo stesso modo, nell’avvicinare e conoscere i disturbi mentali, le descrizioni in terza persona

possono svolgere una funzione utile. In altre occasioni sono invece inutili o addirittura di ostacolo.

Se gli psichiatri hanno fatto della diagnosi-praecox la loro principale malattia, gli psicoanalisti, al

contrario, hanno preteso di collocare la diagnosi alla fine di un percorso interminabile. La vera

diagnosi in psicoanalisi sembra essere una diagnosi “posticipata”, simile – scriveva Freud (1912,

569) - “alla "prova della strega" del re scozzese, di cui ho letto in Victor Hugo”: gli analisti si

comportano “come quel re scozzese di un romanzo di Victor Hugo, il quale si vantava di possedere

un metodo infallibile per riconoscere la stregoneria. Faceva immergere l'accusata in acqua bollente

e quindi assaggiava il brodo. Poi giudicava secondo il sapore: ‘sì, era una strega’, oppure: ‘no, non

era una strega’”.

Solo una ristretta minoranza di psicoanalisti ha sviluppato un differente approccio alla diagnosi

psichiatrica, a partire dal riconoscimento del valore del suo livello descrittivo. Un livello al quale il

processo diagnostico non si può fermare ma che, allo stesso tempo, ne è parte necessaria ed

integrante. E’ inutile nascondersi che ogni clinico (anche psicoanalista), nel corso del suo lavoro,

oscilla continuamente tra due momenti di natura radicalmente diversa. Tutta l’ambiguità della

psichiatria, ha scritto magistralmente Danilo Cargnello (1980), sta nella continua oscillazione tra

l'essere-con-qualcuno e l'avere-qualcosa-di-fronte. Tra il valorizzare il sentire e conoscere l’altro

nella relazione e il considerare ciò che si osserva in termini più distaccati ed oggettivi. I “fatti della

psicoanalisi” – scrive Modell (1984,191) - possono essere collocati all’interno di due diverse

categorie a seconda del rapporto che l'osservatore intrattiene con la «cosa» osservata: una

configurazione di rapporto Io-tu o una configurazione Io-ciò. Il momento della oggettivazione è

insomma parte ineludibile di ogni operazione conoscitiva. Nel caso dei disturbi mentali non ci si

può certo fermare qui. Ma nemmeno negarne il senso. O non tenere conto del fatto che qualsiasi

clinico ha bisogno di passare (e ripassare) attraverso questo momento di riduzione e sintesi per

lavorare in maniera proficua.

Glen Gabbard (1990) si è fatto alfiere del riconoscimento di questa istanza. Invece di squalificare il

DSM, ha raccolto la sfida misurandosi sul suo stesso terreno. Ne è nato un volume (Psichiatria

Psicodinamica) che ha avuto enorme successo proprio perché veniva incontro alla domanda di aiuto

degli psichiatri che, arrivati ad “avere-qualcosa-di-fronte” avvertivano i limiti di questo approccio,

soprattutto quando si trattava di tradurre quell’approccio in un progetto terapeutico. Molti psichiatri

– scrive Gabbard – raccontavano di sentirsi “bloccati” di fronte al disturbo, quando – per dirla

ancora con le parole di Freud – il DSM li piantava in asso. Questa è la conseguenza di un radicale e

colpevole fraintendimento: la maggior parte degli psichiatri si forma sul DSM, nel senso che adotta

il DSM non tanto come Manuale per la diagnosi standardizzata, quanto piuttosto come Manuale di

studio della psicopatologia. In luogo della conoscenza di un mondo, di un particolare rapporto con

la realtà e con se stessi, finiscono per scambiare i pochi dati “operazionalizzabili” in base ai quali si

3

può fare diagnosi con il mondo psicopatologico di cui quei dati sono (nella migliore delle ipotesi)

gli indicatori. Ciò li condanna ad assumere un’unica posizione: “avere-di-fronte-qualcosa” o

“rapporto Io-ciò”. Grazie questo fraintendimento, tutte le volte che non accettano supinamente il

valore degli item descrittivi o si fanno delle domande su come utilizzare la diagnosi nella relazione

e nel progetto terapeutico, si trovano in mano un pugno di mosche. Il merito di Gabbard è quello di

essere stato capace di andare loro incontro, raggiungendoli proprio là dove essi si trovavano, senza

pretendere di attirarli con il canto delle sirene della metapsicologia psicoanalitica. In maniera

analoga Nancy Mc Williams (1994), sulla scia del lavoro pionieristico di Kernberg sui disturbi di

personalità, ha sviluppato un accurato sistema diagnostico di carattere psicodinamico nel quale la

diagnosi viene intesa come un processo che ha non ha i tempi infiniti di un intero trattamento e che

fin dall’inizio svolge un ruolo importante nella formazione della alleanza terapeutica.

Un nuovo capitolo, all’interno di questa linea di tendenza, si è aperto con la pubblicazione dello

Psychodynamic Diagnostic Manual (PDM) nel 2006. Una Task Force composta dalle più

prestigiose associazioni psicoanalitiche statunitensi ha messo in cantiere e realizzato un Manuale

Diagnostico capace di mettere in crisi l’Impero DSM. Questo Manuale Diagnostico Psicodinamico

(PDM) è stato pubblicato nel 2008 in Italia, grazie al lavoro di Vittorio Lingiardi e Franco del

Corno per conto della Raffaello Cortina Editore. Nella Presentazione dell’edizione italiana Vittorio

Lingiardi e Franco del Corno ripercorrono i conflitti ma anche i dialoghi che hanno caratterizzato il

rapporto tra psichiatria e psicoanalisi. Un intricato rapporto dal quale tuttavia erano già nati tentativi

(anche ben riusciti) di operazionalizzare la diagnosi psicodinamica: l’OPD (Diagnosi

Psicodinamica Operazionalizzata), uno strumento diagnostico sviluppato in Germania alla fine

degli anni ’90 (De Coro,2002) e la Shedler-Westen Assessment Procedure (SWAP) per la diagnosi

della personalità (Western, Shedler, Lingiardi, 2003).

Questi strumenti sottolineano il forte interesse del mondo psicoanalitico internazionale, soprattutto

anglosassone, alla diagnosi. Diagnosi –forse– non è più una brutta parola per gli psicoanalisti. Mi

domando quanto questo possa valere per il nostro paese, nel quale le resistenze ad un impegno sul

piano della ricerca empirica sono ancora abbastanza consistenti. La struttura del PDM è complessa.

Non è immediatamente facile calarsi nelle pieghe del percorso diagnostico. Sono invece chiare e

salde le premesse.

La diagnosi che interessa al clinico deve riguardare non tanto il disturbo in se stesso quando la

persona che “vive” quel disturbo. Per questo il PDM prende le mosse da una critica radicale ad una

eccessiva restrizione della attenzione (da parte del DSM) ai sintomi “osservabili”,

indipendentemente dal contesto più generale di vita della persona (contesto personale, storicoevolutivo, relazionale, ambientale). Il desiderio di conformasi con troppa fretta ai metodi delle altre

discipline mediche ha impedito di sviluppare procedure empiriche appropriate al campo studiato. Il

misconoscimento radicale della esperienza soggettiva, al quale è ricorso il DSM, ha forgiato

categorie di disturbo artificiali: certamente non idonee alla progettazione del trattamento ma

insoddisfacenti anche per la ricerca empirica. Per questi motivi la ricerca empirica, ad esempio nel

campo delle psicosi, si è dovuta ritagliare vere e proprie nicchie psicopatologiche. Mi riferisco ad

esempio alla straordinaria rilevanza che ha assunto negli ultimi anni la sindrome di Capgras. Una

rara sindrome descritta da Capgras nel 1924 che, nonostante la sua rarità, è diventata il terreno di

confronto e verifica, sul piano della ricerca empirica, di diversi modelli del delirio. Questo è

accaduto perché le grandi categorie diagnostiche del DSM si sono rivelate assolutamente eterogenee

ed aspecifiche, inidonee a ritagliare una popolazione clinica accomunata da una stessa serie di

esperienze soggettive. Solo la adozione di un criterio psicopatologico, centrato sul vissuto

soggettivo, ha consentito di individuare popolazioni omogenee, sulle portare avanti la ricerca.

Il PDM parte proprio dal rilievo che, nonostante il paziente cerchi un trattamento spinto dalla

propria sofferenza soggettiva, questo aspetto non è tenuto in conto dai tradizionali manuali

diagnostici. Un approccio alla valutazione diagnostica e al trattamento deve invece partire proprio

dalle parole dei pazienti.

4

Per tenere fede a questa impostazione il PDM struttura un sistema a tre assi:un primo asse dedicato

alla diagnosi dei pattern e disturbi di personalità, un secondo asse dedicato alla valutazione globale

del funzionamento mentale; un terzo asse, dedicato ai sintomi manifesti. I primi due assi adottano lo

schema di riferimento ormai classico proposto in ambito psicodinamico da Kernberg: all’interno di

un unico continuum si distingue un livello di organizzazione di personalità normale, nevrotico e

borderline. Rispetto alla proposta di Kernberg viene tuttavia soppressa la organizzazione psicotica.

Per due ragioni: i) esistono poche ricerche in grado di sostenere l’ipotesi di una organizzazione

psicotica; ii) questa formulazione induce una confusione terminologica tra la patologia

schizofrenica franca e i disturbi di personalità. Una preoccupazione, quest’ultima, più che fondata:

basti pensare all’uso ambiguo che parte degli psicoanalisti ha sempre fatto del termine “psicosi”,

mettendo sullo stesso piano un livello di funzionamento mentale e la espressività clinica di una

psicosi manifesta.

Due notazioni conclusive. La prima. Il PDM recupera il senso della diagnosi recuperando anche il

bisogno di oggettività. Ma questa esigenza, che appartiene all’uso clinico della diagnosi, si accoppia

ad una seconda esigenza: fare della diagnosi un elemento portante nella ricerca empirica sulle

psicoterapie. Processo diagnostico e processo terapeutico si collocano lungo un continuum e la

messa a fuoco dell’uno si riverbera sulla conoscenza dell’altro. Da questo accoppiamento non può

che derivare un beneficio per la ricerca.

La seconda. Il terzo asse, dedicato ai pattern sintomatici, mette al centro della attenzione l’

esperienza soggettiva, basandosi sulla premessa che i sintomi non sono disturbi a sé stanti, ma

espressioni esplicite dei modi in cui i pazienti affrontano le esperienze. Nonostante queste

premesse, l’analisi della esperienza interna proposta da questo asse appare deludente: troppo legata

alla descrizione del sintomo in terza persona, non riesce a cogliere gli aspetti essenziali del vissuto

soggettivo, mancando della possibilità di organizzare le esperienze interne intorno a organizzatori di

senso che non possono certo essere rappresentati dai sintomi descritti dal DSM. E’ un vero peccato

che sia ancora una volta fallito l’innesto, a questo livello, della grande messe di conoscenze che

oltre un secolo di psicopatologia fenomenologica ha sviluppato sulle esperienza soggettiva nella

psicosi. Nella storia del rapporto tra psicoanalisi e psicopatologia fenomenologia, un’altra occasione

di incontro venuta a mancare (Barale, Ucelli,2001)

-------------------------------------BIBLIOGRAFIA

BARALE F., UCELLI S. (2001). Alle fonti delle concezioni psicodinamiche delle psicosi. Karl

Abraham e la psichiatria del suo tempo. Riv.Psicoanal., 4, 693-709.

CAPGRAS, J., LUCCHINI, P., SHIFF, P. (1924). Du sentiment d’étrangeté à l’illusion des sosies..

Bull Soc Clin Méd Ment,12,210-217.

CARGNELLO D. (1980). Ambiguità della psichiatria. Comprendre, 9,7-48,1999

DE CORO A. (a cura di) (1996). OPD – Diagnosi psicodinamica operazionalizzata. Masson,

Milano, 2002.

FREUD S. (1910). Osservazioni psicoanalitiche su un caso di paranoia (dementia paranoides)

descritto autobiograficamente (Caso clinico del presidente Schreber). O.S.F.,6

FREUD S. (1912). Contributi a una discussione sull'onanismo. O.S.F., 6

GABBARD G. (1990). Psichiatria psicodinamica. Raffaello Cortina, Milano,1995

JASPERS K. (1913). Psicopatologia generale. Il Pensiero Scientifico, Roma, 1964

KANT I. (1764). Saggio sulle malattie della mente. Ibis, Como-Pavia, 1992.

MCWILLIAMS N. (1994). La diagnosi psicoanalitica. Struttura della personalità e processo

clinico. Astrolabio, Roma, 1999.

MENNINGER, K. (1948). Changing concepts of disease. Annals of Internal Medicine, 29,318-330.

MODELL A.H. (1984). Psicoanalisi in un nuovo contesto. Raffaello Cortina, Milano,1992.

5

PETRELLA, F. (1993). Sull'istanza nosografica in psichiatria e nella psicoanalisi. In: Petrella, F.,

Turbamenti affettivi e alterazioni dell'esperienza. Raffaello Cortina, Milano.

RORTY R.(1982). Metodo, scienza sociale e speranza sociale. In: Conseguenze del pragmatismo.

Feltrinelli, Milano, 1986.

WESTEN D., SHEDLER J., LINGIARDI V. (2003). La valutazione della personalità con la

SWAP-200. Raffaello Cortina, Milano.

WINNICOTT DW. (1959). Classificazione: esiste un contributo psicoanalitico alla classificazione

psichiatrica? In: Sviluppo affettivo e ambiente. Armando, Roma,1970

WORLD HEALTH ORGANIZATION (1992). Decima revisione della classificazione

internazionale delle sindromi e dei disturbi psichici e comportamentali. Masson, Milano, 1992.

6