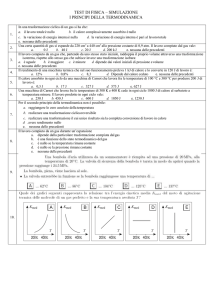

NULLITA’ DELL’ATTO E RESPONSABILITA’ DEL DIRIGENTE

ANTONIO BARTOLINI - LAURA CESARINI

(Università degli Studi di Perugia - Facoltà di Giurisprudenza)

Nullità dell'atto e responsabilità del dirigente (*).

SOMMARIO: 1) Il quadro normativo: ragioni, metodo e finalità dell’indagine. - 2) Atto nullo e responsabilità

aquiliana del dirigente. - 3) Atto nullo e responsabilità amministrativa del dirigente. - 4) I rapporti tra

responsabilità aquiliana e responsabilità amministrativa da atto nullo. - 5) Profili funzionali della

responsabilità da atto nullo.

1) Il quadro normativo: ragioni, metodo e finalità dell’indagine.

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto un numero sempre più crescente di previsioni dirette a

sanzionare gli atti della pubblica amministrazione con la nullità, addossando, contemporaneamente, la

responsabilità da atto nullo ai dirigenti, o ai funzionari, che hanno dato luogo alla fattispecie invalida.

Innanzitutto, tra le norme meno recenti, devono essere richiamate una serie di disposizioni, sia di ordine

generale (1), che di carattere settoriale (2), le quali, da un lato, "colpiscono" con la nullità gli atti di

assunzione nel pubblico impiego adottati in violazione di norme imperative e, dall’altro, imputano la

relativa responsabilità ai funzionari che hanno dato luogo agli atti nulli (3).

La stessa tecnica è stata, poi, utilizzata dalla legge 15 luglio 1994, n. 444 (di conversione del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293) sulla prorogatio degli organi amministrativi, la quale, qualificando come

nulli gli atti privi dei requisiti previsti dalla norma (4), imputa le conseguenze dannose derivanti dalla

nullità ai soggetti responsabili della ricostituzione degli organi scaduti (5).

Infine, vi è stato il recente d.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (attuativo della legge n. 59/97 – c.d. Bassanini I)

da cui emergono ben due ipotesi di responsabilità dirigenziale da atto nullo. In primo luogo vi è l’art. 56,

quinto comma, d.Lgs. n. 29/93 (così come modificato dall’art. 25, d.Lgs. n. 80/98), il quale, per un verso,

sanziona con la nullità l’attribuzione delle mansioni superiori al di fuori dei casi previsti dalla legge, e, per

l’altro, accolla al dirigente responsabile, che abbia agito con dolo o colpa grave, il maggior onere

conseguente (6) . In secondo luogo vi è l’art. 36, ottavo comma, del d.Lgs. 29/93 (nella novella introdotta

dall’art. 22, d.Lgs. n. 80/98), il quale, introducendo una ipotesi patente di nullità virtuale (ovvero quella

nullità che, se anche non espressamente prevista, deriva dalla violazione di norme imperative) (7),

stabilisce che le assunzioni effettuate in contrasto con disposizioni imperative impediscono la valida

costituzione del rapporto a tempo indeterminato, con la conseguente imputazione della responsabilità per

danni ai dirigenti autori dell’infrazione (8).

Orbene, da questo quadro di diritto positivo emerge chiaramente un trend legislativo diretto ad introdurre

una tecnica di invalidità e di responsabilità speciale rispetto allo schema ordinario. Più in particolare, nel

nostro sistema a diritto amministrativo il regime dell’invalidità degli atti e della conseguente

responsabilità per la loro adozione, si caratterizza, come è noto, per colpire con l’annullabilità (e più

raramente con la disapplicazione) gli atti invalidi, imputando eccezionalmente (9) la relativa

responsabilità all’amministrazione (ed in via di regresso al funzionario autore dell’atto, per le sole ipotesi

di dolo e colpa grave, così come previsto dall’art. 3, l. n. 639/96). Con le disposizioni sopra richiamate,

invece, tale schema si incrina, in quanto, da un lato, viene prevista come forma d’invalidità la nullità e,

dall’altro, si imputa la responsabilità direttamente all’autore dell’atto.

In considerazione del particolare modello introdotto dal legislatore, l’intento delle presenti riflessioni è

quello di analizzare quali siano le caratteristiche strutturali e funzionali di questa tecnica di

responsabilità, verificando altresì gli effetti che essa produce sull’organizzazione dell’amministrazione.

Da un punto di vista metodologico, in primis, ricostruiremo i rapporti intercorrenti tra nullità e

responsabilità, analizzando partitamente i distinti profili della responsabilità civile e della responsabilità

amministrativa del dirigente e, successivamente, cercheremo di evidenziare le interferenze tra la due

tipologie di illecito sopra evidenziate.

2) Atto nullo e responsabilità aquiliana del dirigente.

Seguendo il percorso descritto, occorre principiare l’analisi dalle "conseguenze aquiliane" che derivano

dagli atti nulli posti in essere dal dirigente.

Più in particolare occorre chiedersi se l’illecito in questione comporti una responsabilità diretta ed

esclusiva del dirigente, oppure una responsabilità concorrente con quella della pubblica amministrazione.

In linea di principio entrambe le soluzioni potrebbero essere sostenute, in quanto dal punto di vista

teorico non esiste concordia sulla nozione di nullità.

Secondo un primo orientamento (10), tra l’altro accolto da una parte della giurisprudenza amministrativa

(11), l’atto nullo è giuridicamente inesistente. Si tratta cioè di un atto irrilevante ed inefficace, "morto

prima di nascere", che non può essere imputato all’amministrazione, in quanto non è mai venuto ad

esistere. Corollario di tale impostazione, è che, non essendo configurabile in caso di attività nulla un

rapporto organico, gli illeciti, posti in essere a seguito dell’atto inesistente, vengono imputati al

funzionario responsabile. In definitiva, secondo questo primo orientamento la responsabilità civile del

dirigente (ed in genere del funzionario) derivante da atto nullo, sarebbe un caso di responsabilità diretta e

personale (12).

Peraltro, in dottrina vi è un secondo indirizzo diretto a sostenere che l’atto nullo è una fattispecie

certamente invalida, ma rilevante ed esistente nel mondo giuridico (13), per cui la relativa fattispecie

viene comunque imputata dal titolare dell’organo all’amministrazione ed anche quest’ultima risponde

dell’illecito conseguente (14). Secondo la cennata ricostruzione, la natura della responsabilità del

dirigente da atto nullo è analoga a quella derivante da atto annullabile, poiché in entrambe le ipotesi

l’attività invalida viene imputata all’amministrazione. In definitiva ci troviamo di fronte alla classica

ipotesi della responsabilità aquiliana solidale, così come disciplinata dall’art. 28 Cost.

Questa tesi, tuttavia, come ha notato una parte della dottrina, sembra essere sconfessata dalle

disposizioni in apertura richiamate, ove il legislatore, prevedendo un’ipotesi di responsabilità del

dirigente per atto nullo, sembra voler evitare una diretta responsabilità dello Stato e degli enti pubblici.

In altri termini si tratterebbe di espresse deroghe legislative al criterio ordinario d’imputazione della

responsabilità (15).

Tali rilievi, peraltro, non possono essere condivisi, poichè le disposizioni relative alla responsabilità del

dirigente per atto nullo devono essere interpretate alla luce dell’art. 28 Cost. il quale stabilisce che,

secondo la pacifica interpretazione giurisprudenziale, l’amministrazione risponde in solido con i

dipendenti dei danni da questi cagionati nell’esercizio delle loro funzioni.

Ne deriva che la tecnica introdotta dalle disposizioni in esame non può essere configurata come un’ipotesi

di responsabilità diretta del dirigente, in quanto una simile interpretazione lederebbe il principio di tutela

del terzo, coperto costituzionalmente dall’art. 28 Cost. (16).

E’, quindi, necessario leggere le disposizioni in commento alla luce dei canoni della c.d. "interpretazione

adeguatrice", che impone di attribuire alle norme di legge il senso voluto dalla Costituzione.

In quest’ottica, la prima conclusione cui bisogna giungere è che nel nostro ordinamento, stante il precetto

costituzionale della massima tutela del cittadino, il fatto illecito derivante dall’atto nullo deve essere

imputato ex art. 28 anche all’amministrazione, e tale regola deve essere rispettata anche nell’ipotesi in

cui la legge prevede espressamente che i dirigenti e i funzionari sono responsabili dei risultati dell’attività

nulla.

Tutt’al più si può ammettere che queste regole speciali impongono una inversione di responsabilità

rispetto all’ipotesi tipica di illecito della p.a. Più in particolare si deve ritenere che, nel caso di nullità cui

sia correlata la responsabilità del funzionario, il cittadino, nell’instaurare l’azione di responsabilità civile,

dovrà chiamare a rispondere in via primaria l’impiegato e in via secondaria, per l’ipotesi d’insolvenza

totale o parziale del titolare dell’organo, la pubblica amministrazione (17).

In altre parole, le norme in esame prevedono una imputazione disomogenea dell’attività nulla, nel senso

che l’atto, in quanto esistente, viene imputato all’amministrazione, mentre i risultati (18), in via primaria

ricadono nella sfera del funzionario ed in via sussidiaria, nel caso di totale o parziale insolvenza di

quest’ultimo, sono riferiti alla p.a.

In sintesi sul punto si possono trarre le seguenti conclusioni:

a) l’atto nullo non è inesistente, bensì rilevante e perciò non si può accettare la tesi secondo cui le

conseguenze dell’attività nulla vanno imputate esclusivamente al funzionario;

b) gli atti nulli vanno imputati all’amministrazione, la quale risponde, solidalmente con il funzionario, dei

danni arrecati ai cittadini;

c) tale regola subisce una deroga, allorquando il legislatore stabilisce espressamente che i titolari degli

organi sono responsabili degli atti nulli, poiché in quest’ultima evenienza il funzionario risponde in via

primaria del danno arrecato ai terzi, mentre l’amministrazione è responsabile in via sussidiaria, per il caso

di totale o parziale insolvenza del titolare dell’organo.

3) Atto nullo e responsabilità amministrativa del dirigente.

Seguendo l’iter metodologico esposto, occorre ora analizzare la responsabilità amministrativa del

dirigente derivante da atto nullo.

La suddetta trattazione deve necessariamente prendere le mosse dalla giurisprudenza del giudice

contabile, la quale ha ripetutamente affrontato la tematica de qua (19).

In proposito la Corte dei Conti ha evidenziato che la responsabilità dei funzionari per atto nullo non è da

ascrivere né al campo della responsabilità formale (consistente nell’obbligo di rispondere delle somme

illegalmente erogate, prescindendo sia dalla produzione di un danno patrimoniale effettivo, sia

dall’elemento psicologico), né a quello della responsabilità sanzionatoria (volta solamente a punire gli

amministratori che abbiano dato vita a provvedimenti nulli, prescindendo da ogni questione di danno

effettivo o potenziale), rientrando, invece, nella ordinaria fattispecie di responsabilità amministrativa per

danno e per colpa (20).

Tuttavia, sempre secondo il giudice contabile, la responsabilità per atto nullo, pur rientrando – per

l’appunto – nell’ordinaria tipologia della responsabilità amministrativa, comporta un giudizio

particolarmente rigoroso, in quanto il danno sofferto dall’amministrazione non può essere "oggetto di

sanatoria". All’uopo giova rammentare che secondo la giurisprudenza, al fine dell’imputazione del danno

erariale, occorre ponderare la diminuzione economica patita dall’ente pubblico a causa dell’atto invalido

con l’utiliter coeptum da parte della pubblica amministrazione: se da tale ponderazione emerge una

prevalenza dell’utilità ricevuta rispetto al danno prodotto dall’attività illegittima, la Corte dei Conti

ravvisa un’ipotesi di sanatoria, con la conseguente assoluzione del funzionario citato in giudizio.

Allorquando il danno erariale deriva da atto nullo del funzionario, la magistratura contabile esclude

l’operatività della valutazione sull’utiliter coeptum, poiché il legislatore, con la previsione del regime di

invalidità forte, ha escluso a monte l’utilità gestoria, non avendo la p.a. "un potere astratto", conferito da

norme di organizzazione specifiche, che attribuisca alla medesima "l’emanazione, anche in sanatoria,

dell’atto appropriativo della gestione effettuata" (21).

Ne consegue che, nell’ipotesi di responsabilità amministrativa da atto nullo, il funzionario viene

condannato al risarcimento del danno erariale a prescindere dall’utilità della sua gestione e, pertanto,

sotto tale profilo, la previsione della nullità dell’atto comporta un inasprimento del regime di

responsabilità del dirigente, il quale non può invocare alcuna esimente al proprio operato.

4) I rapporti tra responsabilità aquiliana e responsabilità amministrativa da atto nullo.

Individuati i profili strutturali della responsabilità aquiliana e di quella amministrativa da atto nullo, si

vogliono ora vedere le loro possibili relazioni.

In primo luogo devono essere distinte le ipotesi in cui il funzionario ha solo una responsabilità "interna" da

quelle, invece, in cui ha una responsabilità "esterna". In secondo luogo, si tratta di verificare se tra le due

fattispecie di responsabilità vi siano delle interferenze, come del resto accade nell’ipotesi tipica prevista

dall’art. 28 Cost., ove l’amministrazione risponde dell’illecito aquiliano del proprio dipendente, agendo

poi in via di regresso (tramite l’azione di responsabilità amministrativa esercitata dalle procure regionali

presso la Corte dei Conti) nei confronti del medesimo impiegato.

Innanzitutto, occorre evidenziare che, in base al diritto positivo, vi sono delle ipotesi di illecito da atto

nullo che rilevano solo dal punto di vista interno, nei rapporti tra p.a. e dirigente, e che possono essere

fatte valere in via di responsabilità amministrativa. Si tratta di quei casi in cui il terzo non subisce un

danno dalla nullità dell’atto, poiché l’ordinamento attribuisce giuridica rilevanza alle prestazioni di fatto

compiute dal destinatario dell’ "attività nulla". Rientrano in tale ambito sia le ipotesi di nullità

dell’attribuzione di mansioni superiori, dove le disposizioni normative fanno salvi i trattamenti economici

aggiuntivi attribuiti all’impiegato, sia i casi di nullità del rapporto di lavoro instaurato in contrasto con le

norme sulle assunzioni, dove la giurisprudenza, applicando l’art. 2126 c.c., fa salvi i trattamenti

economici corrisposti ai prestatori di lavoro di fatto. In tali fattispecie, non essendovi un terzo

danneggiato, il dirigente risponde solamente a titolo di responsabilità amministrativa, con la conseguente

attribuzione della cognizione dell’illecito alla giurisdizione della Corte dei Conti (22).

Seguendo la linea di lettura precedentemente accolta, ben più complessa è l’ipotesi in cui il titolare

dell’organo abbia cagionato, a seguito dell’atto nullo, un danno ad un terzo, poiché bisogna distinguere

tra l’evenienza in cui la responsabilità da atto nullo non viene riferita espressamente al funzionario e

quella in cui, invece, è prevista specificatamente in capo al soggetto agente.

Orbene, nel primo caso, come già si è sopra evidenziato, il dirigente risponderà secondo lo schema

dell’art. 28 Cost., d’onde il danneggiato, in prima battuta, potrà chiamare in giudizio la p.a, e questa,

successivamente esperirà azione di rivalsa nei confronti del funzionario responsabile.

Nella seconda ipotesi, ovvero quella dove la responsabilità viene imputata in via diretta al dirigente, la

vicenda si presenta, invece, più articolata poiché si possono verificare due situazioni differenti: o il

funzionario riesce a rifondere completamente il danno al terzo danneggiato, ed allora l’amministrazione

non subirà pregiudizio dall’illecito compiuto dal proprio impiegato, o, al contrario, il titolare dell’organo,

a seguito della sentenza di condanna, risulta essere parzialmente o totalmente insolvente, con la

conseguenza che l’amministrazione potrà essere chiamata in via sussidiaria a rifondere il danno al terzo

leso.

Va da sé che mentre nella prima ipotesi ci troviamo di fronte ad un caso in cui risponde solamente il

dirigente, nella seconda evenienza, invece, è l’amministrazione a risarcire l’illecito (anche se in via

sussidiaria), e pertanto il funzionario potrà essere chiamato a rispondere in via amministrativa

In definitiva dall’analisi testé esposta emerge che la responsabilità da atto nullo può configurare:

a) ipotesi di sola responsabilità interna (caso in cui manchi un terzo danneggiato);

b) ipotesi di sola responsabilità esterna (caso della responsabilità diretta del funzionario solvente),

c) ipotesi di concorso di responsabilità aquiliana ed amministrativa (caso della responsabilità da atto nullo

senza l’imputazione in via diretta al titolare dell’organo e caso della responsabilità diretta del funzionario

totalmente o parzialmente insolvente).

5) Profili funzionali della responsabilità da atto nullo.

In sede di conclusioni si vuole vedere se l’introduzione della responsabilità da atto nullo rafforzi

l’efficienza della p.a.

La risposta a tale quesito, peraltro, non può ricevere una soluzione unitaria in considerazione delle diverse

matrici strutturali della responsabilità in esame.

Sotto il profilo della responsabilità amministrativa, la figura di illecito in esame si presenta come un

efficace strumento per il recupero delle somme erogate in dispregio di divieti legislativi, poiché, grazie

all’interpretazione rigorosa data dalla Corte dei Conti in materia, i danni arrecati all’amministrazione da

gestioni contrarie alla legge non possono essere "sanati".

Per quanto riguarda, invece, la responsabilità aquiliana da atto nullo, i benefici per i conti pubblici

emergono solamente allorquando sia prevista una responsabilità diretta del titolare dell’organo.

Beneficio, peraltro, che nel caso concreto può venire meno, allorquando il funzionario risulti insolvente.

Quindi le previsioni in esame sono da valutarsi positivamente, in quanto, trasferendo il rischio del danno

da attività amministrativa sul dirigente, anziché sulla p.a, producono sicuramente un contenimento della

spesa pubblica

Tuttavia, questa tecnica d’imputazione, di chiara ispirazione "efficientista", può provocare effetti negativi

all’interno dell’organizzazione. Infatti non è arduo ipotizzare che il dirigente, di fronte al timore di

rispondere in via diretta ed aggravata degli atti sanzionati con la nullità, sarà portato a curare con una

diligenza quasi "certosina" quei procedimenti di cui è personalmente e direttamente responsabile,

provocando un rallentamento dell’attività amministrativa (23).

Da tali rilievi consegue che uno smisurato aumento delle ipotesi di responsabilità da atto nullo potrebbe

comportare un gap di efficienza nell’attività amministrativa, a scapito del principio di buon andamento.

In conclusione, ben vengano le disposizione in parola, purché il legislatore le limiti a settori strategici

dell’azione pubblica, evitando il paradosso che le norme sull’efficienza economica creino ulteriori

inefficienze organizzative.

(*) Il presente contributo è il frutto di una comune riflessione dei due autori. Tuttavia i §§ 1 e 2 sono stati

redatti dal dott. Antonio Bartolini, mentre i §§ 3 e 4 dalla dott. Laura Cesarini. Il § 5 è stato scritto a due

mani.

NOTE

(1) Ci si riferisce all'art. 3, sesto comma, t.u. imp. Civ. St., che così dispone:

" Salve le eccezioni previste dal presente decreto, l'assunzione agli impieghi senza il concorso prescritto

per le singole carriere è nulla di diritto e non produce alcun effetto a carico dell'Amministrazione, ferma

restando la responsabilità dell'impiegato che vi ha provveduto.".

(2) Si veda l'art. 14, settimo e ottavo comma, legge 20 maggio 1985, n. 207 (Disciplina transitoria per

l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie

locali), che così dispone:

" Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di conferire incarichi, supplenze o

rapporti libero-professionali anche mediante convenzioni o comunque di utilizzare a qualsiasi titolo

personale in deroga alle vigenti disposizioni di legge.

Tutti gli atti ed i provvedimenti relativi adottati in violazione del divieto di cui al precedente comma sono

nulli ed impegnano la responsabilità personale e diretta dei componenti degli organi di amministrazione

che li dispongono.".

(3) Sulla responsabilità del funzionario in suddetta materia si vedano i contributi di A. PALAZZO, La frode

unilaterale nella costituzione del rapporto di lavoro, in Scritti in onore di S. Pugliatti, II, Milano, 1978, 627

ss. e in particolare 657 ss.; M. CALDARERA, Retribuzione delle prestazioni di fatto: responsabilità diretta

del funzionario o della pubblica amministrazione ?, in Le prestazioni di fatto nel rapporto di lavoro con le

u.s.l. (Centro nazionale studi di diritto del lavoro - Domenico Napoletano - Atti del Convegno di Catania,

19-20 settembre 1990, n. 19), Milano, 1992, 109 ss.; F. RAPISARDA, Responsabilità per danno nelle

prestazioni di fatto nel rapporto di lavoro con le u.s.l., in Le prestazioni di fatto nel rapporto di lavoro con

le u.s.l., cit., 59 ss.

(4) L'art. 6, secondo e terzo comma, l. n. 444/94 stabilisce che:

" 2. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.

3. I titolari della competenza alla ricostituzione e nei casi di cui all'art. 4, comma 2, i presidenti degli

organi collegiali sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta,

fatta in ogni caso salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva.".

(5) Per le problematiche riguardanti la legge sulla prorogatio cfr. B. CAVALLO, Provvedimenti e atti

amministrativi, in Tratt. dir. amm. diretto da Santaniello, III, Padova, 1993, 302; P. VIRGA, Reiterato il

decreto sulla prorogatio amministrativa (commento al d.l. 19 novembre 1992 n. 439), in Corr. giur., 1993,

13 ss.; G. ENDRICI, La prorogatio nell'organizzazione amministrativa: la fine di un principio, in Riv. trim.

dir. pubbl., 1994, 369 ss.; M. IMMORDINO, La proroga degli organi amministrativi tra principi costituzionali

e "principi fondamentali" (Nota a Corte Cost., 30 dicembre 1994, n. 464, Reg. Calabria c. Pres. Cons.), in

Nuove autonomie, 1995, 107 ss.; G. ARMAO, La Corte dei Conti, la regione siciliana e la "proroga della

prorogatio" (Nota a Corte Conti, Sez. contr. reg. Sicilia, 26 ottobre 1995), in Nuove autonomie, 1996, 126

ss.

(6) La novella dell'art. 56, quinto comma, d.Lgs. n. 29/93, così dispone:

"Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, e' nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una

qualifica superiore, ma al lavoratore e' corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica

superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere

conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave".

(7) Per il concetto di nullità virtuale cfr. per tutti C. M. BIANCA, Diritto civile, Il contratto, III, Milano,

1984, 582 ss. e F. GALGANO, Il negozio giuridico, in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da Cicu e Messineo,

continuato da Mengoni, III,1, Milano, 1988, 231 ss.

Sulla nullità virtuale nel pubblico impiego si veda anche la recente Tar Sicilia, Catania, Sez. III, 7 giugno

1997, n. 1288, in Foro amm., 1998, 937 ss., dove viene stabilito che nei rapporti di lavoro con la p.a.,

stante la natura negoziale degli atti di gestione del personale, "si dissolve e svanisce la rilevanza dei vizi di

legittimità degli atti amministrativi, che viene automaticamente sostituita da quella dei vizi di nullità e

annullabilità contrattuale previsti dal codice civile. La violazione di legge, pertanto, non è più causa di

illegittimità e di annullabilità (come per tutti i provvedimenti amministrativi), bensì causa di nullità per

contrarietà a norme imperative (art. 1418, I c., c.c.).".

(8) Il nuovo art. 36, ottavo comma, d.Lgs. n. 29/93, prevede che:

"In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da

parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo

indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.

Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in

violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a

tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.".

(9) Parliamo di "eccezionalità" con riguardo alle ipotesi di responsabilità per lesione di interessi legittimi.

Per un primo approccio a detta problematica si veda Risarcibilità dei danni da lesione di interessi legittimi

(Atti del 43° Convegno di studi amministrativi - Varenna 18-20 settembre 1997), in corso di pubblicazione.

(10) Per la tesi secondo cui la nullità è assorbita nell'inesistenza, si veda in sede di teoria generale B. DE

GIOVANNI, La nullità nella logica del diritto, Napoli, 1964, 69 ss.; C. ESPOSITO, La validità delle leggi:

studio sui limiti della potestà legislativa, i vizi degli atti legislativi e il controllo giurisdizionale, Milano,

1964, rist. inalterata dell'ed. 1934, 235 ss.; A. FEDELE, La invalidità del negozio giuridico di diritto

privato, Torino, 1943, 32 ss.; per il diritto amministrativo si veda: R. CARANTA, L'inesistenza dell'atto

amministrativo, Torino, 1990, passim, 89 ss.; M.S. GIANNINI, Diritto amministrativo, Milano, 1993, II, 310

ss.; A.M. SANDULLI, Manuale di diritto amministrativo, Napoli, 1984, 648 ss.

(11) Cfr. Tar Campania, Sez. IV, 30 aprile 1993, n. 64, in Foro amm., 1993, 1640 ss. (con nota di V.

TENORE, Note in calce ad una innovativa sentenza in tema di esercizio di mansioni superiori nel pubblico

impiego sanitario).

(12) In tal senso si veda in dottrina: A.M. SANDULLI, op. cit., 1116, il quale ritiene "che non sono riferibili

all'amministrazione (...) gli atti viziati da incompetenza assoluta (straripamento di potere) e M.

CALDARERA, Retribuzione delle prestazioni di fatto, cit., 117, secondo cui l'attribuzione al funzionario

della responsabilità da atto nullo manifesta l'intenzione del legislatore di evitare una diretta

responsabilità dello Stato e degli enti pubblici per i danni derivanti dalla dichiarata nullità dei rapporti

illecitamente costituiti". In senso analogo anche TAR Campania, sez. IV, 30 aprile 1993, n. 64, cit.

(13) Sul punto per la teoria generale cfr. G. FILANTI, Inesistenza e nullità del negozio giuridico, Napoli,

1983, passim, ma in particolare 91 ss.; H. KELSEN, Teoria generale del diritto e dello stato, Milano, 1952,

162 ss.; R. SACCO, Nullità ed annullabilità (diritto civile), in Nss. Dig. it., Torino, 1965, 856 ss.

Per il diritto amministrativo si veda B. CAVALLO, Provvedimenti e atti amministrativi, cit., 298 ss. secondo

il quale "è ben vero, che in via meramente astratta, l'inesistenza coglie la situazione dell'atto che non

acquista rilevanza giuridica come tale per l'ordinamento, mentre la nullità appare quale reazione

sanzionatoria dello stesso ad uno stato invalidante il provvedimento, che si contrappone, quasi in termini

bipolari alla minore e meno grave misura di reazione dell'annullabilità. Da ciò è possibile inferire che la

reazione prevista nei pretesi casi di inesistenza, cioè la carenza di potere e la cd. incompetenza assoluta,

consiste nella nullità del provvedimento assunto come inesistente. Ne deriverebbe che il provvedimento

inesistente è da considerarsi giuridicamente nullo, e non viceversa ". In senso analogo si leggano inoltre:

A. PIRAS, Invalidità (dir. amm.), in Enc. dir., XXII, Milano, 1972, 602 ss.; R. VILLATA, L'atto

amministrativo, in Mazzaroli, Pericu, A. Romano, Roversi Monaco, Scoca, (a cura di), Diritto

amministrativo, Bologna, 1998, II, 1456 ss.;

(14) Così in giurisprudenza: Cass., Sez. Un., 18 ottobre 1979, n. 5427, in Mass. Foro it., 1979, 1093; Cass.,

Sez. lav., 19 gennaio 1983, n. 526, ivi, 106 s.

(15) E' questa l'opinione di M. CALDARERA, op. cit., 119.

(16) Sull'introduzione da parte dei moderni diritti positivi del rapporto organico al fine di tutelare meglio i

terzi cfr. per tutti M.S. GIANNINI, Diritto amministrativo, cit., I, 147.

(17) Peraltro, secondo F. MERUSI, M. CLARICH, Art. 28 Cost., in Artt. 27-28. Rapporti civili, Commentario

della Costituzione, fondato da Branca e continuato da Pizzorusso, Bologna, 1991, 356 ss., una corretta

lettura dell'art. 28 Cost., dovrebbe portare ad applicare il principio della responsabilità sussidiaria della

p.a. alle sole ipotesi di violazione dei diritti fondamentali del cittadino.

(18) L'atto nullo, difatti, per un principio pacifico nel diritto amministrativo non produce effetti. Invece

l'atto nullo, inteso come fattispecie esistente, rilevante ma inefficace, produce risultati, ovvero effetti

non giuridici, tuttavia suscettibili di valutazione giuridica. Nel caso in esame il risultato è costituito dal

danno, valutabile giuridicamente nell'ottica dell'art. 2043 c.c.. Sul concetto di imputazione di risultati il

riferimento d'obbligo è a M.S. GIANNINI, op. cit., 126 s.

(19) A tal proposito si vedano ex multis Corte Conti, Sez. I, 18 gennaio 1984, n. 14, in Foro amm., 1985,

617 ss.; Id., Sez. riun., 20 marzo 1987, n. 531/A, ivi, 1987, 2801; Id., Sez. I, 25 gennaio 1989, n. 25, ivi,

1989, 1569.

Per una serie di commenti al cennato indirizzo cfr. A. ARACRI, Problemi nuovi in tema di nullità dell'atto

amministrativo, ivi, 1994, 1030 ss.; M. CALDARERA, Retribuzione delle prestazioni di fatto, cit., 114 ss.; A.

POLICE, La disciplina attuale della responsabilità amministrativa, in Scoca (a cura di), La responsabilità

amministrativa e il suo processo, Padova, 1997, 97 ss.; F. RAPISARDA, Responsabilità per danno nelle

prestazioni di fatto, cit., 59 ss.

(20) Sul punto si veda la fondamentale Corte Conti, Sez. I, 18 gennaio 1984, n. 14, cit.

(21) Le parole tra virgolette sono sempre di Corte Conti, Sez. I, 18 gennaio 1984, n. 14, cit.

(22) E difatti la Corte dei Conti ha affermato di avere in tale materia una giurisdizione esclusiva: sul punto

si veda sempre Corte Conti, Sez. I, 18 gennaio 1984, n. 14, cit.

(23) Del resto, come hanno segnalato F. MERUSI, M. CLARICH, Art. 28 Cost., cit., 372, già in sede di lavori

preparatori della Costituente l'on. Carignani aveva sottolineato che la previsione di una responsabilità

diretta del funzionario può avere effetti pratici disastrosi per il pubblico dipendente, il quale sarebbe

paralizzato nella sua attività e nelle sue iniziative dal pericolo di dover rispondere patrimonialmente in

proprio.