Terenzio Maccabelli

I FONDAMENTI “NATURALISTICI”

DELLA CURVA DEI REDDITI:

L’ANTROPOLOGIA SOCIALE DI PARETO

DSS PAPERS STO 2-03

INDICE

Avvertenza ................................................................................... Pag. 4

Abbreviazioni ...................................................................................... 4

1. Introduzione ......................................................................................... 5

2. Razze e disuguaglianze sociali: l’influsso dell’“antroposociologia” 9

3. L’eterogeneità sociale ....................................................................... 23

4. La selezione sociale ........................................................................... 28

5. La selezione e la forma delle gerarchie sociali ............................... 32

6. L’antropologia delle élite .................................................................. 38

Avvertenza

Il presente scritto è una versione preparatoria di un lavoro più complesso dedicato al pensiero di Pareto su gerarchie sociali e disuguaglianze economiche. Rappresenta in particolare un capitolo, ancora molto provvisorio,

di collegamento tra i capitoli dedicati agli aspetti economico-statistici della

curva dei redditi, sviluppati da Pareto nelle opere precedenti il 1900, e quelli

dedicati alla teoria sociologica delle élite, approfondita soprattutto nel Trattato di sociologia generale del 1916.

Il lavoro complessivo intende mostrare come la riflessione sociologica

e politica si innesti progressivamente su quella economica e statistica, ma

sempre nell’ambito di una unitarietà di fondo che caratterizza la concezione

paretiana della scienza sociale. I temi interconnessi della distribuzione della

ricchezza e delle gerarchie sociali rappresentano infatti a nostro parere

esempi emblematici di come Pareto abbia tradotto la propria concezione

della “scienza sociale” come “storia naturale delle società umane”.

In questo paper, per i motivi sopra detti, questa unitarietà risulta sacrificata, in quanto si affrontano soltanto gli aspetti antropologici del pensiero

di Pareto. Si è cercato comunque, per quanto possibile, di rendere il presente

scritto autonomo e indipendente rispetto alle rimanenti parti del lavoro.

Abbreviazioni

Cours: V. PARETO, Cours d’économie politique, vol. I-II, F. Rouge, Lausanne, 1896-1897, trad. it. Corso di economia politica, Einaudi, Torino,

1943.

Systèmes: ID., Les systèmes socialistes, Cours professé à l’Université de

Lausanne, vol. I-II, Giard & Brière, Paris, 1901-1902, trad. it. I sistemi

socialisti, Utet, Torino, 1987.

Manuale: ID., Manuale di economia politica con una introduzione alla

scienza sociale, Società Editrice Libraria, Milano, 1906, rist., Cedam,

Padova, 1974.

Trattato: ID., Trattato di Sociologia Generale, Barbera, Firenze, 1916, Edizione critica a cura di G. Busino, Utet, Torino, 1988.

1.

Introduzione

Per me la scienza sociale è la storia naturale delle

società umane. L’economia politica è, all’incirca, la

scienza che studia le funzioni di nutrizione di quegli

aggregati.

(V. Pareto a F. Papafava, 10 febbraio 1897).

I contributi di Pareto riguardanti la distribuzione della ricchezza e le

gerarchie sociali sono notoriamente tra i più rilevanti nell’ambito della sua

complessa e multiforme produzione. Questi argomenti hanno alimentato una

vastissima letteratura, tanto sul piano teorico quanto storiografico. Anche

solo scorrendo i titoli di questa sconfinata bibliografia si evince immediatamente però la totale separazione tra l’aspetto economico-statistico della celebre “curva dei redditi”, strumento ideato da Pareto per studiare la distribuzione della ricchezza, e la componente politico-sociologica della circolazione delle élite, teoria utilizzata per spiegare i movimenti interni alle gerarchie

sociali. Questa separazione è frutto evidentemente della specializzazione disciplinare sempre più spinta che si è imposta nell’ambito delle scienze sociali, che ha consolidato l’immagine di un Pareto economista distinto e diverso dal Pareto sociologo. La teoria paretiana della stratificazione sociale

viene così solitamente indagata o esclusivamente in chiave economicostatistico, scindendola dall’orpello sociologico che la circonda, oppure solo

in chiave politologica, e in questo caso trascurando le fondamenta statistiche

ed economiche che la supportano.

In questo lavoro cercheremo di focalizzare l’attenzione sull’aspetto che

riteniamo possa essere considerato una sorta di ponte tra la componente

I fondamenti “naturalistici” della curva dei redditi

5

economico-statistica della curva dei redditi e la teoria sociologica della circolazione delle èlite. A nostro avviso questo ruolo è giocato dalle concezioni

antropologiche di Pareto, che svolgono un ruolo decisivo nel Cours, nei Systèmes e nel Manuale (anche se molto meno, invece, nel Trattato).

L’antropologia di Pareto è peraltro legata alla controversa questione

dello statuto scientifico della “legge dei redditi”: formula “empirica”, legge

“statistica” o legge “naturale”? Su questo terreno Pareto si muove con una

certa ambiguità, dando risposte non sempre concordanti. La cautela con cui

invita a guardare alle regolarità statistiche non lo esime infatti dall’attribuire

alla propria legge lo status di legge “naturale”. Scrive ad esempio nel 1896

che i dati statistici rilevano “la presenza di una legge naturale secondo la

quale i redditi tendono a distribuirsi” nella società, ritenendo siano sufficienti per “rigettare interamente la teoria della casualità”1. E aggiunge nel

1897 che “non c’è forse altra legge statistica che abbia in suo sussidio tanta

e tale compia di fatti come ne ha la legge delle entrate”2.

Le ragioni che spingono Pareto ad assegnare alla legge dei redditi lo

status di legge naturale sono solo in parte economiche. L’invariabilità nel

tempo e nello spazio della forma delle gerarchie sociali – e della conseguente disuguale distribuzione della ricchezza – viene infatti dedotta da Pareto chiamando in causa proprio l’antropologia. Il “naturalismo” dell’autore

del Cours nasce su questo terreno, dal fatto cioè che egli rigetta – o comun

1

V. PARETO, La courbe de la répartition de la richesse, Université de Lausanne, recuéil

publié par la faculté de Droit à l’occasion de l’exposition nationale suisse, Geneve

1896, Ch Viret-Genton, Losanna, 1896, trad. it. La curva della distribuzione della ricchezza, in M. Baldassari, P. Ciocca (a cura di), Radici della scuola italiana di economica e finanza. Da Ferrara (1857) a Einaudi (1944), “Rivista di politica economica”,

a. LXXXVII, nn. 8-9, 1997, p. 649.

2

V. PARETO, Aggiunta allo studio sulla curva delle entrate, “Giornale degli economisti”,

a. VIII, vol. XIV, n. 1, 1897, p. 26.

6

I fondamenti “naturalistici” della curva dei redditi

que ridimensiona in misura sensibile – i fattori socio-istituzionali, scegliendo invece di puntare sulle caratteristiche “antropologiche” della natura umana. Egli riconosce infatti tre potenziali “cause” che potrebbero spiegare

l’uniformità individuata nella distribuzione della ricchezza: 1) il “caso”; 2)

l’“organizzazione sociale”; 3) la “natura degli uomini di cui la società si

compone”. Le prime due possibilità vengono però accantonate3, a vantaggio

della terza che si presenta a tutti gli effetti come il nucleo centrale della teoria paretiana delle gerarchie sociali.

L’argomentazione di Pareto si sviluppa attorno a due concetti fondamentali: l’“eterogeneità sociale” e la “selezione sociale”. Le fonti da cui Pareto attinge nel proporre tali concetti sono espressamente dichiarate: si tratta

in particolare di Otto Ammon e di Georges Vacher de Lapouge, esponenti di

punta di una propaggine del darwinismo sociale piuttosto influente negli anni a cavallo del Novecento.

Dei rapporti di Pareto con questi autori non si conosce però molto. Lo

stesso economista di Losanna è piuttosto sfuggente al riguardo. Nel Cours

d’économie politique e nei Systèmes socialistes essi sono frequentemente

citati, con un singolare miscuglio di riverenza e disapprovazione; e in diverse circostanze egli dichiara il proprio debito intellettuale nei loro confronti.

Ma se, da una parte, non si può negare un’eccessiva benevolenza da parte di

Pareto nei confronti di Ammon e Lapouge, propugnatori di discutibili concezioni sociali, dall’altro è indubitabile che egli evochi le loro teorie per poi

3

L’esclusione del “caso” poggia sulla diversa natura della curva del reddito e della curva

casuale degli errori, divergenza che Pareto dimostra nella nota matematica del paragrafo 87 del Cours (cfr. Cours, vol. II, p. 348). Per quanto riguarda invece l’idea che

siano i meccanismi istituzionali a regolare le modalità di ripartizione del reddito, questa viene esclusa in quanto contraddetta dalla circostanza che la medesima curva si ripresenta nelle più diverse organizzazioni sociali, lontane sia nel tempo che nello spazio (cfr. ibid., p. 344).

I fondamenti “naturalistici” della curva dei redditi

7

prenderne risolutamente le distanze. Non è poi secondario il fatto che nel

Trattato di sociologia generale egli rinunci definitivamente alla loro sconveniente presenza. Uno sguardo alle concezioni di Ammon Lapouge appare

a questo punto doveroso, prima di vedere quanto effettivamente Pareto abbia

tratto da questi autori.

8

I fondamenti “naturalistici” della curva dei redditi

2.

Razze e disuguaglianze sociali: l’influsso dell’“antroposociologia”

I piuoli superiori della scala dissero agli inferiori:

“non crediate di essere uguali a noi. Voi state nel

fango mentre noi ci libriamo negli spazi. La nostra

gerarchia, creata dalla natura, fu consacrata dal

tempo ed è pertanto legittima”.

Un filosofo, che passava di là, udito codesto fine ragionamento, sorrise e capovolse la scala (H. Heine).

Ammon e Lapouge costituiscono personaggi “scomodi” nella storia

delle scienze sociali, tanto da essere poco menzionati – se non addirittura

dimenticati – non solo dalle storie dell’economia politica ma anche dalle

storie dell’antropologia o della sociologia. Negli anni a cavallo del Novecento la loro rilevanza era tuttavia notevole, e i loro scritti avevano eco su

riviste di varie discipline scientifiche. I due studiosi sono in effetti difficilmente classificabili dal punto di vista strettamente disciplinare, avendo operato in una nebulosa zona di confine tra antropologia e sociologia. Il loro

progetto scientifico era in verità volto alla costruzione di una nuova branca

del sapere, per la quale avevano coniato le espressioni di “antropologia sociale” o “antroposociologia”4.

Per capire l’humus su cui prendono corpo le teorie di Ammon e Lapouge è necessario tenere conto di quattro fondamentali idee che si fanno

largo nelle scienze sociali dell’Ottocento, in vario modo riguardanti la con

4

“This new school, or new science […], has been called by its creators Anthroposociology, or Social Anthropology, and it is already promulgated by numerous champions, among whom Lapouge in France and Ammon in Germany occupy positions of

special prominence” (A. LORIA, Social Anthropology. A review, “American Anthropologist”, n.s., vol. I, n. 2, Apr. 1899, p. 283).

I fondamenti “naturalistici” della curva dei redditi

9

cezione della natura umana. Per prima cosa, è da ricordare il radicale mutamento che si registra nella letteratura antropologica, verso la metà del XIX

secolo, in merito a quello che nel Settecento – da autori pur tanto diversi tra

loro come ad esempio Burke, Rousseau o Smith – era ritenuto un principio

indubitabile, cioè l’uguaglianza naturale degli esseri umani. La disuguaglianza – tanto da coloro che la condannavano tanto da quelli che la legittimavano – veniva infatti concepita come un fatto “sociale”, ossia il prodotto

esclusivo dell’evoluzione storica5. “Intorno alla metà del diciannovesimo

secolo”, invece, come ha osservato M. Harris,

non c’era ‘verità’ più ‘autoevidente’ del fatto che gli uomini siano stati creati disuguali. Nessuna ‘verità’ esercitò mai un’influenza più dannosa sullo sviluppo della scienza

sociale. Il determinismo razziale fu la forma che assunse l’avanzante onda della scienza

della cultura mentre si frangeva sulle rive del capitalismo industriale6.

L’origine dell’antropologia sociale, a detta dei loro stessi fondatori, rimanda proprio alla scoperta delle differenze e delle gerarchie tra le razze,

così come formulata tra il 1853 e il 1855 dal conte di Gobineau nell’Essay

sur l’inegalité des races humaines. Un secondo tassello necessario

all’edificazione della antroposociologia, ancora assente nella costruzione di

Gobineau, era l’idea che le differenze qualitative tra gli individui potessero

essere trattate alla stregua dei dati quantitativi. Alla nascita dell’antropologia

sociale contribuiva in modo decisivo proprio lo straordinario perfezionamento dei metodi statistici che si stava registrando nel periodo, reso peraltro

possibile anche grazie alla loro applicazione nel campo dei fenomeni sociali.

5

Ciò che divide gli autori ricordati è il giudizio sull’esito di tale processo, se cioè la

creazione della disuguaglianze sia stato un fatto positivo per la civiltà oppure no, ma

non l’uguaglianza originaria degli esseri umani.

10

I fondamenti “naturalistici” della curva dei redditi

Tra i primi a dimostrare le enormi potenzialità dello strumento statistico in

tale ambito d’indagine erano stati soprattutto Quetelet e Galton. Nelle Lettres sur la thèorie des probabilités Quetelet aveva individuato nelle celebre

curva “normale” di frequenza lo strumento statistico attraverso il quale rappresentare la distribuzione delle attitudini umane, ossia la progressiva riduzione della proporzione dei “talenti” e “degli “inetti” ai due estremi e la

concentrazione della popolazione sul carattere medio; Galton, da parte sua,

oltre a insistere sulla distribuzione “normale” delle attitudini umane, aveva

indicato che le qualità mentali, non meno di quelle fisiche, sono soggette ai

principi dell’eredità biologica7. Ed è appunto questo il terzo pilastro della

antroposociologia, l’idea cioè dell’ereditarietà delle attitudini umane, siano

esse positive o negative. Per ultimo è da ricordare il concetto di “selezione

sociale”, emulo della selezione darwiniana, al quale gli antroposociologici

ricorrono in modo massiccio nelle loro opere. Queste quattro intuizioni – la

disuguaglianza “naturale” degli individui e delle razze, la misurabilità dei

caratteri qualitativi, l’ereditarietà degli stessi e l’idea di selezione sociale –

venivano poi racchiuse entro un quadro concettuale costruito attorno alla distinzione formulata da Galton tra “nature” e “nurture”8, funzionale alla tesi

6

7

8

M. HARRIS, L’evoluzione del pensiero antropologico. Una storia della teoria della

cultura, Mulino, Bologna, 1971, p. 109.

J.A. FIELD, The Progress of Eugenics, “The Quarterly Journal of Economics”, vol.

XXVI, November, 1911, p. 5 e p. 6. Cfr. F. GALTON, Hereditary Talent and Character, “Macmillan’s Magazine”, vol. XII, June; August 1865, considerato il punto di

partenza della letteratura “eugenetica”, e il successivo Hereditary Genius pubblicato

nel 1869, dove viene ribadita la tesi fondamentale dell’ereditarietà delle abilità, supportata da un’abbondante materiale genealogico sulla storia delle famiglie degli uomini di genio.

“Nature is all that a man brings with himself into the world; nurture is every influence

from without that effects him after his birth” (F. GALTON, Englihs Men of Science:

their Nature and Nurture, London, 1874, p. 12). La stessa distinzione comare anche in

ID., Hereditary Improvement, “Frasers Magazine” January, 1873, p. 116 (cfr. Grieg, p.

14).

I fondamenti “naturalistici” della curva dei redditi

11

della supremazia della prima sulla seconda, ossia dei “caratteri innati” rispetto alle successive acquisizioni dall’ambiente sociale.

Ammon e Lapouge costruiscono l’antropologia sociale raccogliendo

fermenti dottrinari ormai diffusi nell’intellighenzia europea, grazie “alla

fortuna letteraria delle idee volgarizzate da Gobineau”9, ma dando alle stesse

una bardatura scientifica molto più potente. I due antropologi traducono la

“verità autoevidente” della disuguaglianza originaria in una teoria sociale

dagli espliciti contenuti razziali; inoltre, appoggiandosi ai dati oggettivi

dell’indagine empirica e avvalendosi delle più moderne tecniche statistiche

introdotte nelle scienze sociali da Quetelet e Galton, elaborano una complessa teoria sociale che incorpora i problemi dell’eredità genetica, della selezione naturale, della stratificazione sociale e dell’organizzazione politica10.

A questa ambiziosa costruzione dottrinaria viene dato il nome, come anticipato, di “antroposociologia” o anche “antropologia sociale”11.

Presupposto delle teorie di Ammon e di Lapouge è, da un lato, che le

qualità umane – “genio”, “intelligenza”, “abilità”, ecc. – siano misurabili e,

dall’altro che queste stesse qualità siano “innate” e trasmissibili attraverso

9

Cfr. M. BATTINI, L’ordine della gerarchia. I contributi reazionari e progressisti alle

crisi della democrazia in Francia, 1879-1914, Bollati Boringhieri, Torino, 1995, p.

196.

10

Sui due fondatori della antropo-sociologia, cfr. W. STARK, Natural and Social Selection, in M. Banton (ed.), Darwinism and the Study of Society. A Centenary Symposium, London, 1961. Su Lapouge, in particolare, cfr. J. M. HECHT, The Solvency of

Metaphysics. The Debate over Racial Science and Moral Philosophy in France, 18901919, “Isis”, vol. XC, n. 1, Mar. 1999, pp. 1-24; A. BEJIIN, Le Sang, le sens et le

travail: George Vacher de Lapouge, Darwinist social, Fondateur de

l’anthroposociologie, “Cahiers internationaux de sociologie”, vol. LXXIII, 1982, pp.

323-343.

11

“The establishment of anthro-sociology as a distinct branch of investigation – scrive

Lapouge – dates from my lectures at the University of Montpellier (1886-1892) and

from the publication by Ammon of his researches on the conscripts of Baden” (G.

VAUCHER DE LAPOUGE, The fundamental laws of anthropo-sociology, “The Journal of

Political Economy”, vol. VI, n. 1, Dec. 1897, pp. 54-92.

12

I fondamenti “naturalistici” della curva dei redditi

l’eredità. Su questo terreno i due autori non fanno che radicalizzare gli esiti

delle ricerche di Quetelet e Galton. Fanno però un passo ulteriore, associando le diverse attitudini ad alcune tipologie razziali, per sottolineare il ruolo

del fattore etnico nell’evoluzione delle società umane. Le differenze qualitative tra gli individui vengono ricondotte a un dato oggettivo quantificabile:

l’indice cefalico12. In base ad esso vengono identificate tre fondamentali tipologie razziali – l’Homo Europaeus, l’Homo Alpinus e l’Homo Meditteraneus – il primo dolicocefalo biondo (dalla testa stretta e lunga) e i secondi

brachicefali bruni. A ciascuno di essi vengono associati particolari

“caratteri” e “predisposizioni” attraverso cui spiegare il loro diverso atteggiamento “sociale” e “culturale”. L’Homo Europeus, chiamato anche ariano

da Lapouge e teutonico da Ammon, sarebbe attivo, intraprendente e ambizioso, con uno spiccato orientamento migratorio e un’attrazione irrimediabile per la vita urbana; l’Homo Alpinus e l’Homo Meditteraneus sarebbero

invece più stanziali, concentrati maggiormente nei centri agricoli e poco

propensi al mutamento e all’innovazione. Da questi presupposti vengono derivate le “leggi fondamentali” dell’antropologia sociali, le più importanti

delle quali affermano che, dove le diverse tipologie razziali convivono, i

dolicocefali occupano i gradini più alti delle gerarchie sociali e possiedono

una maggiore proporzione di ricchezza e, più in generale, che l’indice cefalico delle classi elevate è minore di quello dei ceti inferiori13.

12

Calcolato comparando la larghezza e la lunghezza della testa. La nozione di “indice cefalico” si ricollega alla “frenologia” di Lavater e di Gall, anche se la sua introduzione

intorno al 1845 ad opera dello scienziato svedese André Retzius è inizialmente per fini

critici nei confronti dei frenologi (cfr. L. POLIAKOV, Le myithe aryen, Calmann-Lévy,

1971, trad. it. Il mito ariano. Le radici del razzismo e dei nazionalismi, Editori Riuniti,

Roma, 1999, p. 299).

13

Cfr. G. VAUCHER DE LAPOUGE, The fundamental laws of anthropo-sociology, cit., p.

61 e p. 87: “Laws of the distribution of wealth. In country inhabited jointly by Homo

Europeus, the former element posses more than its proportionate share of wealth. […]

I fondamenti “naturalistici” della curva dei redditi

13

Lo sbocco delle ricerche di Ammon a Lapouge sul piano economicosociale è facilmente intuibile: la gerarchia sociale non fa che riprodurre le

differenze originarie degli esseri umani; l’ambiente, l’educazione e in genere

l’organizzazione sociale non possono fare nulla nei confronti di una differenziazione che proviene dalle inesorabili leggi della “natura”. La stratificazione sociale ed economica illustrata dalla statistica dei redditi è quindi il riflesso della diversa dotazione “genetica” degli individui in fatto di intelligenza e abilità. Al riguardo Ammon propone quello che è forse il primo

tentativo di dimostrare la coincidenza tra la “curva dell’intelligenza” e la

“curva della ricchezza”, avvalorando un’ipotesi già sostenute in precedenza

da Galton ma senza il necessario supporto delle statistiche dei redditi.

L’antropologo tedesco aveva infatti esortato a estromettere dall’immaginario

sociale l’idea della piramide; questa avrebbe dovuto essere sostituita da una

figura simile alla “cipolla” come quella sottostante, la “vera” forma appunto

della “piramide sociale”.

Laws of stratification. The cephalic index is lower and the proportion of dolichocephalic greater among the higher classes than among the lower classes in each community”.

14

I fondamenti “naturalistici” della curva dei redditi

In questo modo Ammon, richiamandosi alle ricerche di Galton, aveva

voluto sottolineare l’andamento simmetrico della struttura sociale, con un

ridotto numero di geni e di inetti ai due estremi e una concentrazione nella

zona mediana della mediocrità. Il passo successivo compiuto da Ammon

consisteva nel mostrare come anche la distribuzione della ricchezza avesse

un andamento analogo a quello rilevato nella distribuzione delle attitudini

umane. Scrive infatti l’antropologo tedesco che “due verità” scaturiscono dal

confronto delle due curve:

(1) that the form of the curve of incomes (except at the base) very nearly coincides

with Galton’s curve of the distribution of ability; and (2) that the income curve is not

symmetrical above and below but corresponds more nearly to what we have called the

“true form of the social pyramid” […], which like the income curve, stands upon a horizontal base line14.

Altro concetto cardine degli antropo-sociologi è quello di “selezione

sociale”, i cui fini principali sono, da una parte, di eliminare gli individui

degeneri e, dall’altra, di perfezionare gli elementi superiori. La selezione,

chiarisce Lapouge, è una delle parole chiave dell’antropologia sociale, il cui

motto “Determinismo, Disuguaglianza e Selezione”, in ossequio alla rivoluzione darwiniana, doveva sostituire quello illuministico di “Libertà, Eguaglianza e Fraternità”15.

14

15

O. AMMON, Some social applications of the Doctrine of Probability, “The Journal of

Political Economy”, vol. VII, n. 2, mar. 1899, p. 226, trad. ing. parziale di ID., Die

Gesellschaftsornung und ihre natürlichen Grundlagen, Jena, 1896.

“The naturalness of human inequality seemed to him a major implication of Darwinism, and he praise Royer for being among the first to note this” (L.L. CLARK, Social

Darwinism in France, cit., p. D1039).

I fondamenti “naturalistici” della curva dei redditi

15

Non sempre tuttavia la selezione opera nella direzione voluta: una delle

maggiori ossessioni della letteratura antroposociologica è il rischio di degenerazione degli individui scelti. Ai loro occhi, infatti, nella società moderna

operano processi sociali che tendono a eliminare gli elementi “superiori” e a

moltiplicare gli “inferiori”16, invertendo il fine della selezione di perfezionare lo “stock razziale” dell’umanità17.

Nell’opera Les sélections sociales del 1896, Lapouge sosteneva infatti

che la contaminazione razziale avrebbe avuto effetti nefasti18. Gli elementi

brachicefali, per quanto “‘inferiori’ per grado di civiltà”, possedevano una

maggiore forza riproduttiva, che gli avrebbe permesso di “soppiantare i dolicocefali, attraverso una selezione di ordine complesso, biologico e insieme

16

17

18

16

Pur con differenti punti di vista sul modo di operare della selezione naturale, questo

pericolo attraversa l’opera sia di Ammon che di Lapouge (cfr. R.A. NYE, The BioMedical Origins of Urban Sociology, “Journal of Contemporary History”, vol. XX, n.

4, Oct. 1985, p. 666).

Misurando l’indice cefalico di un vasto campionario di popolazione, Ammon giunse

alla conclusione che la tipologia “teutonica” caratterizzata da individui “long-headed”

fosse irrimediabilmente attratta dalle città, e perciò soggetta al deterioramento fisico e

morale derivante dalle condizioni di vita urbane (Grieg, p. 58). Quasi contestualmente

Lapouge, nel libro Les sélections sociales del 1895, aveva tracciato le linee di una storia naturale delle razze, sottolineando come su queste avesse agito la guerra, la vita

politica ed economica, la religione e il diritto. Lo sbocco di questo affresco storico era

una teoria del miglioramento razziale da realizzare attraverso la selezione sociale

(Grieg, p. 59). “Vacher de Lapouge also deplored the fact that in modern society artificial constraints interfered with the process of natural selection and thereby, he alleged, contributed to racial degeneration. Like the English eugenicist Francis Galton,

he proposed to reverse this trend by preventing unfit human specimens from reproducing and encouraging the physically fit to do so” (L.L. CLARK, Social Darwinism in

France, “The Journal of Modern History”, vol. LIII, n. 1, mar. 1981, pp. D1039D1040).

G. VACHER DE LAPOUGE, Les sélections sociales, Paris, 1896, p. 488 ; G.L. MOSSE,

toward the Final Solution. A History of European Racism, Haward Ferting, New

York, 1978, trad. it., Il razzismo in Europa. Dalle origini all’olocausto, Laterza, Bari,

1980, p. 68.

I fondamenti “naturalistici” della curva dei redditi

sociale”19. Un esempio storico di questo tipo era dato dalla Rivoluzione

francese:

Il fallimento della Rivoluzione – scrive Lapouge – è strepitoso […]. Questa è stata

prima di tutto la sostituzione del brachicefalo al dolico-biondo nella detenzione del potere. […] Attraverso la Rivoluzione il brachicefalo ha conquistato il potere, e con

un’evoluzione democratica questo potere tende a concentrarsi nelle classi inferiori, le più

brachicefali. L’ariano quale l’ho definito è tutt’altra cosa, è l’Homo Europeaus, una razza

che ha fatto la grandezza della Francia e che presso di noi è oggi rara e quasi estinta20.

Come

si

vede,

c’è

nella

concezione

di

Lapouge

un’idea

dell’“avvicendarsi” tra elementi superiori e inferiori che avrà un’influenza

molto forte su Pareto, il quale riuscirà comunque a stravolgerne il significato

estromettendo ogni contenuto razziale.

Nelle mani di Lapouge, invece, la teoria dell’eterogeneità e della selezione sociale ha uno sbocco ineluttabile, facendo da anticamera al nazionalsocialismo e alla “soluzione finale”. Condizione per la rigenerazione della

società, infatti, era “la formazione di una nuova élite politica prodotta dalla

selezione razziale”. Inoltre, questa produzione di “eugenici” di matrice ariana, avrebbe dovuto essere accompagnata dall’eliminazione fisica dei soggetti “inferiori”21. Si tratta di quella forma di selezione che Pareto, con atteggiamento critico, definirà “diretta”. Tanto Ammon quanto Lapouge erano

infatti convinti che si potesse assecondare l’opera di selezione dei soggetti

inferiori istituendo particolari luoghi di attrazione – dove distribuire alcool

gratuito, diffondere il vizio e favorire il libertinaggio – in modo da concen

19

M. BATTINI, L’ordine della gerarchia, cit., p. 199.

G. VAUCHER DE LAPOUGE, L’Aryen, son rôle social, Paris, 1899, p. VII, 22 e 464, cit.

in L. POLIAKOV, Le myithe aryen, cit., p. 305.

21

Cfr. M. BATTINI, L’ordine della gerarchia, cit., pp. 200-201.

20

I fondamenti “naturalistici” della curva dei redditi

17

trare gli individui degeneri e poi farli “sparire”22. Tale progetto non avrebbe

però mai potuto realizzarsi nell’ambito di un’organizzazione liberale della

società, la quale doveva perciò lasciare il posto a un modello dirigistico e

centralizzato di socialismo di stato finalizzato a porre in essere i veri principi

della gerarchia sociale. “Sostituire l’umanità attuale con una razza unica e

perfetta” richiede infatti, scrive Lapouge, “quasi necessariamente, un regime

socialista, e da ciò deriva un’altra difficoltà: il socialismo si è mostrato, fino

ad ora, prevalentemente livellatore e peggiorativo”23. Anche questo aspetto

attirerà l’attenzione di Pareto, il quale avrà modo, commentando questo brano, di estendere la propria critica a tutte le manifestazioni del socialismo.

Ma prima di vedere la riflessione di Pareto su questi temi, è importante

sottolineare

la

considerazione

dell’antropologia

sociale

alla

fine

dell’Ottocento, ritenuta da molti contemporanei di Ammon e Lapouge una

dottrina “scientifica”, “erudita” e “rivoluzionaria”24. “Sfogliando le riviste e

le

pubblicazioni

scientifiche

dell’epoca

ci

si

convince

che

l’‘antroposociologia’ […] era presa molto sul serio. Certo Lapouge faceva

scuola soprattutto in Germania, dove Guglielmo II vedeva in lui ‘l’unico

grande uomo francese’; ma egli ebbe anche dei fautori negli altri paesi europei”25. Un segno dell’incredibile diffusione dell’antropologia sociale è l’eco

di tale dottrina sulle maggiori riviste economiche, alimentata da una martellante campagna pubblicistica condotta da Carlos C. Closson. L’economista

di Chigago divulga le teorie antropo-sociologiche non solo traducendo sulle

22

G. VACHER DE LAPOUGE, Les sélections sociales, cit., p. 471 ; M. BATTINI, L’ordine

della gerarchia, cit., p. 201.

23

G. VACHER DE LAPOUGE, Les sélections sociales, cit., p. 480 e segg. ; M. BATTINI,

L’ordine della gerarchia, cit., p. 202.

24

Cfr. J. M. HECHT, The Solvency of Metaphysics. The Debate over Racial Science and

Moral Philosophy in France, cit., p. 3.

25

L. POLIAKOV, Le myithe aryen, cit., p. 306.

18

I fondamenti “naturalistici” della curva dei redditi

riviste anglosassoni alcuni dei contributi di Ammon e Lapouge ma anche

con numerosi contributi personali26. Closson non nasconde il proprio

l’entusiasmo per le teorie dei fondatori dell’antropologia sociale, ritenute rivoluzionarie proprio per il loro approccio transdisciplinare:

The work of Ammon himself, together with of De Lapouge, has not only brought

statistical anthropology into close relation with politics, economics, ethics, psychology,

the interpretation of history, and especially sociology; but conversely it has also transformed the methods of anthropological investigation itself, enriching that science with

new categories and distinctions, and with a multitude of new problems27.

In generale saggi di Closson non sono che pedisseque ripetizioni delle

teorie di Ammon a Lapouge, alle quali non fa che cercare di aggiungere

nuovi riscontri empirici. Il suo contributo è comunque di rilievo, tanto da essere frequentemente accomunato ad Ammon e Lapouge come esponente

della nuova scuola di antropologia sociale. Tra i suoi saggi vale la pena ricordare quello sulla “selezione sociale”, anche perché attirerà l’attenzione di

Pareto.

Dopo aver di nuovo menzionato Ammon e Lapouge come i fondatori

della “selctionist school of sociology”, Closson articola il discorso sulla selezione indicando due forze principali che operano nella società: la prima è

la forza conservatrice dell’eredità biologica che tende a perpetuare di generazione in generazione le stesse caratteristiche fisiche; la seconda è la forza

26

Cfr. C.C. CARLOS, Dissociation by Displacement: A Phase of Social Selection, “The

Quarterly Journal of Economics”, vol. X, n. 2, Jan. 1896, pp. 156-186; ID., Recent

Progress of Social-Anthropology, “The Journal of Political Economy”, vol. IV, n. 3,

Jun. 1896, pp. 410-412; ID., Social Selection, “The Journal of Political Economy”,

vol. IV, n. 4, Sep. 1896, pp. 449-466; ID., Ethnic Stratification and Displacement,

“The Quarterly Journal of Economics”, vol. XI, n. 1, Oct. 1896, pp. 92-104; ID., Further Data of Anthropo-sociology, “The Journal of Political Economy”, vol. VII, n. 2,

Mar. 1899, pp. 238-252.

I fondamenti “naturalistici” della curva dei redditi

19

evolutiva della selezione che introduce i mutamenti e stabilisce quali specie

devono progredire e quali scomparire28. Queste due forze agiscono sulle razze e la seconda in particolare “is the great force in altering the quality of population”. Il miglioramento, tuttavia, non avviene grazie all’azione

dell’ambiente istituzionale ma avviene esclusivamente sul piano razziale.

Closson ribadisce uno dei pilastri della antroposociologia, cioè la sterilità

della “nurture”: “Education has only a limited effect upon the single individual and even this effect is not in any appreciable degree transmitted to his

descendants; it cannot be relied upon as the primary means of human improvement”29.

L’opera della selezione deve dunque essere tale da favorire lo sviluppo

degli elementi “etnicamente superiori”, cosa che non sempre accade, a causa

di un processo di avvicendamento tra le élite che nelle società moderne ha

finito per favorire le “classi inferiori”30. Il delirio di Lapouge sull’imminente

pericolo per l’Homo Europaeus di essere contaminato dalla razze inferiori

viene quindi ribadito anche da Closson. Il futuro dell’umanità, conclude

quindi Closson, si gioca tutto sulla possibilità di reindirizzare l’opera della

selezione sociale lungo i suoi naturali binari, per realizzare i seguenti scopi:

(1) to constitute a natural aristocracy among a given people; (2) to constitute specialized and distinct castes suited for the different branches of social works, (3) to transform a people a whole in a given direction, (4) to form a universal dominant race, (5) to

improve all humanity by utilizing the most perfect local types, (6) to substitute for existing humanity a single more perfect race, etc. Systematic selection, whatever its ultimate

27

C.C. CARLOS, Recent Progress of Social-Anthropology, cit., pp. 410-411.

C.C. CARLOS, Social Selection, cit., p. 453.

29

Ibid., p. 459.

30

Ibid., p. 462.

28

20

I fondamenti “naturalistici” della curva dei redditi

goal, would have to proceed in two directions: (1) to eliminate the degenerate, vicious

and incapable elements, (2) to increase and perfect the superior elements31.

Tra gli economisti, i soli a noi noti che abbiano cercato di sgonfiare

l’aurea di scientificità attribuita da Ammon, Lapouge e Closson

all’antroposociologia, sono Achille Loria e John Cummings.

L’ampio saggio di Cummings insiste soprattutto sulla totale assenza di

fondamento scientifico di termini come “razza”, “fattore etnico”, o “indice

cefalico”, per sottolineare l’impropria associazione tra quest’ultimo elemento di identificazione razziale e le qualità individuali, caratteriali e intellettuali degli individui32. Ritiene inoltre inconsistente il tentativo di eliminare l’influenza dell’ambiente sociale sulle attitudini umane, poiché, egli scrive, “Environment is the matrix and to conceive man apart from environmental influences is as impossible as to conceive a cast without a mould”33.

Conclude quindi con l’auspicio che questa perversa deriva del darwinismo

sociale venga spazzata dagli orizzonti del sapere umano e che la scienze sociali riprendano il loro consueto cammino:

Anthropologists do non present any data to justify the assumption that the cephalic

index carries any mental attribute or any character with it; nor can any such contention be

maintained in the face of modern psychology, which more and more is coming to regard

the head-form as irrelevant to mental capacity or character, certainly where the size of the

brain is diregarded. Phrenology, like astrology, has had its day; and the sort of racial

phrenology with which modern anthropologists are engaged is bound to go to the same

limbo. Sociology may then breathe again naturally34.

31

Ibid., p. 465,

Cfr. J. CUMMINGS, Ethnic Factors and the Movement of Population, “The Quarterly

Journal of Economics”, vol. XIV, n. 2, Feb. 1900, pp. 181, 201 e 195-196.

33

Cfr. ibid., p. 199.

34

Cfr., ibid., p. 211.

32

I fondamenti “naturalistici” della curva dei redditi

21

Loria si concentra invece quasi esclusivamente su Ammon, comunque

con non minore verve critica. La sua è soprattutto una presa di posizione

contro l’idea che la gerarchia economica sia il riflesso della gerarchia intellettuale.

Di tutt’altra natura la ricezione delle teorie antroposociologiche da

parte di Pareto. Egli sembra l’unico economista intenzionato ad accogliere e

discutere le teorie di Ammon, Lapouge e Closson, dissentendo certamente

su molti punti, ma in sostanza legittimando il loro approccio scientifico.

L’autore del Cours riconosce del resto espressamente questo debito intellettuale e la teoria di Lapouge, da quanto risulta da una lettera a Pantaleoni,

era oggetto di lezione all’interno dei suoi corsi di sociologia, anche se spesso edulcorata a causa della presenza di un vasto pubblico femminile35.

Pareto non arriverà mai ad assumere esplicite posizioni “razziali” ed

“eugeniche”; tuttavia la sua antropologia sociale risulta fortemente debitrice

delle concezioni dei fondatori di tale disciplina. Muovendosi tra le maglie di

questa ambigua concezione sociale, egli cerca di districarsi “salvandone” alcuni fili e rigettando quelli ritenuti più farneticanti. In quest’opera di cernita

e distillazione egli fa dei veri e propri salti mortali; forse se ne rende conto,

se è vero, come avremo modo di vedere, che nel Trattato di sociologia cerci

in qualche modo di emanciparsi da questa imbarazzante influenza culturale.

35

Quest’anno ho tutta una panca piena di signore o signorine che vengono ad ascoltare le

mie lezioni. Quindi oggi, discorrendo delle teorie del Lapouge, ho dovuto tacere molte

cose” (V. Pareto a M. Pantaleoni, 2 novembre 1898, in V. PARETO, Lettere a Maffeo

Pantaleoni. 1890-1925, a cura di G. De Rosa, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma,

1962, vol. II, p. 246).

22

I fondamenti “naturalistici” della curva dei redditi

3.

L’eterogeneità sociale

L’idea di “eterogeneità sociale” costituisce uno dei fondamentali pila-

stri della concezione paretiana delle gerarchie sociali. Essa è utilizzata in

opposizione all’idea “illuministica” di eguaglianza, a cui Pareto rimprovera

di avere radicato tra gli intellettuali “pregiudizi” che hanno portato “a misconoscere l’eterogeneità degli individui di una stessa società”36. La società

umana, infatti, anziché essere omogenea, “è costituita da elementi che differiscono più o meno, non solo per caratteri evidentissimi, come il sesso, l’età,

la forza fisica, la salute, ecc.; ma anche per caratteri meno facilmente osservabili, ma non meno importanti, come sarebbero le qualità intellettuali, morali, l’attività, il coraggio, ecc.” (Manuale, p. 98). Sono questi i fattori principali da cui deriva la diseguale ripartizione della ricchezza, per comprendere la quale la teoria economica deve far posto all’antropologia sociale, o alla

“fisiologia sociale”, come recita l’ultimo capitolo del Cours.

All’eterogeneità sociale si deve il fatto che le “qualità”, le “capacità” e

le “attitudini” delle persone siano distribuite in modo che alcuni ne

“possiedono […] in misura più eminente di altri”. Da questa diseguale distribuzione dell’intelligenza e in genere delle “qualità psichiche e fisiologiche” discende la disposizione degli individui lungo un continuum sociale ed

economico – privo di fratture o discontinuità37 – a cui corrisponde una gerarchia di reddito e di ricchezza che è tipica di tutte società umane. Essendo il

36

Cours, vol. II, p. 390. Cfr. Manuale, p. 98: “L’asserzione che gli uomini sono oggettivamente eguali è talmente assurda, che non merita neppure di essere confutata. Invece, il concetto soggettivo dell’eguaglianza degli uomini è un fatto di gran momento, e

che opera potentemente per determinare i mutamenti che subisce la società”. Sul concetto di eterogeneità sociale in Pareto, cfr. J.J. SPENGLER, Pareto on Population, II,

“The Quarterly Journal of Economics”, vol. 59, n. 1, Nov., 1944, in particolare pp.

116-122, in cui si discutono anche le teorie degli antroposociologi.

I fondamenti “naturalistici” della curva dei redditi

23

riflesso di un dato antropologico naturale, deve escludersi che la stratificazione economica derivi da cause ambientali, come “l’educazione ricevuta” o

più in generale la “condizione sociale” familiare38.

Per spiegare la distribuzione della ricchezza Pareto ricorre pertanto in

minima parte alle “leggi” dell’economia, preferendo fondare la sua teoria su

concetti antropologici. L’eterogeneità sociale, intesa in questo senso, viene

assunta addirittura alla stregua della legge di gravitazione universale, quale

postulato cioè in grado di spiegare il costante ripetersi del fenomeno nelle

diverse società. È questo il motivo che spinge Pareto ad attribuire alla propria legge dei redditi lo status di legge “naturale”. Confrontandola con la

legge formulata da Keplero per spiegare il movimento degli astri, l’autore

del Cours implicitamente riconosce che anche un fenomeno “sociale” quale

quello della ripartizione della ricchezza sia governato da una legge equivalente a quella che governa il movimento “naturale” degli astri:

il Newton ha fatto certe ipotesi sull’attrazione dalle quali seguono razionalmente,

mediante altre ipotesi, le leggi del Keplero. Si può fare sull’eterogeneità sociale certe

ipotesi dalle quali segue razionalmente la formula trovata empiricamente per le entrate.

Studi posteriori ci sapranno dire se basta quella dottrina dell’eterogeneità sociale per

spiegare tutti i fenomeni, oppure, come è più probabile, quasi certo, se si deve tenere

conto di altre cause (p. 669)

37

38

Cfr. Cours, vol. II, p. 428.

Cours, vol. II, p. 390. Cfr., in proposito, in commento di Busino: “Questa stratificazione sociale, corroborata anche dalla teoria della distribuzione della ricchezza, è fondata

sulla natura degli uomini, non è il prodotto di forze economiche o di speciali capacità

organizzative. Insomma la ineguaglianza (ché in fondo di ciò trattasi) fra gli uomini è

determinata dal possesso di certe qualità psicologiche. Queste qualità personali fanno

sì che certi uomini cercano ed ottengano l’egemonia ed altri debbano necessariamente

subirla” (G. BUSINO, Introduzione a V. Pareto, Trattato, pp. xxv-xxvi.

24

I fondamenti “naturalistici” della curva dei redditi

Pareto dichiara espressamente che la “dottrina della eterogeneità sociale” è tratta in larga parte dagli scritti di “Ammon, Lapouge ed altri antropologi”39. Tuttavia, nel descriverne le manifestazioni, egli prende le distanze

dalle radicalizzazioni in senso razzista dei due fondatori dell’antropologia

sociale. L’autore del Cours ritiene infatti che siano ancora insufficienti i dati

fattuali sui quali si è costruita la dottrina della gerarchia delle razze:

Nulla autorizza a considerare – scrive infatti Pareto – quali caratteri esclusivi, per

differenziare le razze umane, la forma del cranio e il colore dei capelli e degli occhi. Per

parecchi antropologi è un articolo di fede che esista una razza dolicocefala bionda, molto

superiore alle razze brachicefale brune, che sono qualificate “razze inferiori”. Si adducono in prova fatti poco numerosi, spesso mal osservati e accostamenti forzati (Cours, vol.

II, p. 396).

Come si vede, Pareto segue con molta attenzione la letteratura antropologica, ma ritenendo che essa non sia ancora arrivata a proporre rigorosi

criteri di identificazione delle razze. Sull’argomento Pareto intrattiene una

polemica anche con Cesare Lombroso, al quale rimprovera di ricorrere, nei

suoi studi di sociologia criminale, a un approssimativo concetto di razza,

confuso con quello di “etnia”40. In risposta alla replica di Lombroso, che accusava Pareto di essere troppo prigioniero delle teorie di Lapogue, l’autore

del Cours puntualizza che la “questione delle razze è ora fra le più oscure.

C’è chi seguita a discorrere delle antiche razze etniche, c’è chi dice che bi

39

V. PARETO, La curva delle entrate e le osservazioni del prof. Edgeworth, “Giornale

degli economisti”, a. VII, vol. XIII, n. 10, 1896, p. 443.

40

“Sul concetto di ‘razza’ non sono d’accordo gli antropologi. Il Lombroso seguita a discorrere di razze latine, germaniche, ecc., mentre il Lapouge ci ammonisce che: ‘Il est

bien entendu que dans l’état actuel de la science, on ne doit jamais parler de race

latine, race germanique, race slave’. Ecco un primo punto sul quale sarebbe molto desiderabile di avere un esame critico fatto con criteri rigorosamente scientifici” (V.

I fondamenti “naturalistici” della curva dei redditi

25

sogna invece considerare certe razze zoologiche”, sottolineando che il suo il

suo scetticismo è rivolto non solo verso Lombroso ma anche verso Lapouge.

Pareto ritiene comunque che l’argomento vada approfondito con ulteriori

studi, poiché sulla questione delle razze “deve decidere l’esperienza e

l’osservazione, e non è quesito da sciogliersi con una semplice affermazione”41.

Il giudizio complessivo sulle teorie razziali appare dunque in bilico. Da

una parte egli ritiene che tali ricerche abbiano messo in evidenza fattori rimasti a lungo sottostimati dalle scienze sociali; dall’altra ammonisce a non

fare della razza l’unico fattore di spiegazione storica42. Il concetto di eterogeneità sociale che egli dichiara avere tratto da Ammon e Lapouge viene così fortemente ridimensionato, estromettendo i suoi connotati razziali. Il merito di questi autori è quello di avere dissolto il pregiudizio “egualitario” e di

avere nuovamente posto al centro dell’attenzione l’irriducibile diversità degli individui. Tuttavia, “i modi” in cui essi hanno “presentato la dottrina

dell’eterogeneità sociale han pure contribuito, non poco, a farla respingere

da molti” (Cours, vol. II, p. 391). Nelle mani di Pareto l’eterogeneità sociale

diventa invece un principio che intender spiegare i processi di differenziazione muovendo dalle diverse “qualità individuali” e non dalle diverse forme di aggregazione sociale (“razza”, “classe”, “casta”, ecc.) che sono state

41

42

PARETO, L’uomo delinquente di Cesare Lombroso, “Giornale degli economisti”, novembre 1896, ora in ID., Scritti sociologici minori, Utet, Torino, 1980, p. 111-112).

V. PARETO, Polemica col Prof. Lombroso, “Giornale degli economisti”, giugno 1897,

ora in ID., Scritti sociologici minori, cit., p. 120.

Osserva infatti Pareto che per alcuni “autori, come Lapouge, la razza zoologica degli

uomini spiega ogni cosa. Queste è una di quelle cause X che era stata lasciata

nell’ombra. È meritorio averla ben messa in evidenza, senonché esagerandone

l’azione, considerandola unica, non si fa altro se non del romanzo puro” (V. PARETO,

Del materialismo storico, “Zeitschrift für Sozialwissenschaft”, vol. I, 1898, ora in ID.,

Scritti sociologici minori, cit., p. 158).

26

I fondamenti “naturalistici” della curva dei redditi

di volta in volta proposte43. Secondo Pareto sono pertanto “insostenibili” sia

le teorie che ipotizzano la preminenza di certi aggregati sociali su altri sia

quelle, di segno opposto, che presumono “gli uomini tutti uguali” alla nascita e che ascrivono le differenze sociali “unicamente all’educazione ricevuta e alla condizione sociale” (Cours, vol. II, p. 390).

L’antropologia sociale di Pareto punta in sostanza sul fatto che vi sono

differenze “innate” tra gli individui dalle quali non può che discendere la diseguale distribuzione della ricchezza descritta dalla curva dei redditi. In questo senso è da intendersi il “naturalismo“ di Pareto, dovuto al fatto che egli

spiega questa gerarchia di ricchezza e di status solo in parte con argomenti

socio-economici, privilegiando invece quelli antropologici. L’eterogeneità

sociale è la legge primordiale della specie umana e

a quelle disuguaglianze proprie dell’essere umano corrispondono disuguaglianze

economiche e sociali, le quali si osservano presso tutti i popoli, dai tempi più antichi ai

moderni, ed in qualsiasi luogo del globo, per modo che, tale carattere non mancando mai,

la società umana si può definire una collettività con gerarchia (Manuale, p. 268).

43

“Dire che esistono nella società uomini che possiedono certe qualità in misura più

eminente di altri e dire che esiste una classe di uomini assolutamente migliori del resto

della popolazione non è già la stessa cosa” (Cours, vol. II, p. 392).

I fondamenti “naturalistici” della curva dei redditi

27

4.

La selezione sociale

Il secondo concetto di natura antropologica utilizzato da Pareto è quello

di “selezione sociale”44. Anche in questo caso l’autore del Cours prende

esplicita ispirazione dalle teorie antroposociologiche, ma di nuovo cercando

di espungere le parti a contenuto razziale.

Il testo dove maggiormente sviluppa l’idea di selezione sociale è senza

dubbio Les systèmes socialistes. Anche nel Cours e nel Manuale vi sono

ampi rimandi agli effetti esercitati dalla selezione sui processi di distribuzione della ricchezza e di differenziazione sociale, ma è sopratutto nel libro

pubblicato tra il 1901 e il 1902 che a tale argomento viene dato ampia visibilità. L’idea di selezione sociale verrà invece meno quando Pareto metterà

mano al Trattato di sociologia generale.

La “selezione” è intesa da Pareto come un processo che opera con

uguale intensità sia sul piano “naturale” che su quello “sociale”. Senza le

sue leggi verrebbe meno uno dei principali meccanismi di preservazione degli organismi vitali. Nelle società umane, in particolare, la selezione ha un

“duplice scopo”: da una parte di collocare gli individui nel posto a loro confacente nella gerarchia sociale; dall’altra di eliminare quei soggetti inetti ed

incapaci che potrebbero minare la sopravvivenza degli aggregati sociali (Systèmes, p. 541). Per quanto riguarda il primo fine, Pareto ritiene che esso

possa essere perseguito lasciando agire le leggi del mercato e della concorrenza, come vedremo discutendo la concezione paretiana delle élite. Il rag

44

Sulla “selezione naturale” in Pareto, cfr. J.J. SPENGLER, Pareto on Population, II, cit.,

pp. 116-122; A. MACCHIORO, Vilfredo Pareto, in ID., Studi di storia del pensiero economico e altri saggi, Feltrinelli, Milano, 1970, pp. 568-569; A. LEGRIS, La distribution des revenus chez Walras et Pareto: une analyse comparative, in Les traditions économiques françaises 1849-1939, sous la direction dé P. Dockès, L. Frobert, G.

Klotz, J.-P. Potier e A. Tiran, Paris, Cnrs Editions, 2000, pp. 512-514.

28

I fondamenti “naturalistici” della curva dei redditi

giungimento del secondo scopo della selezione è invece più complesso. “Vi

sono individui”, scrive Pareto, “che possono essere decisamente nocivi e pericolosi per la società”, […] ed è grazie alla selezione, che questi rifiuti sono

eliminati e la specie si conserva”. Come nella natura, anche nella società la

selezione contribuisce alla distruzione degli “elementi inferiori” e impedisce

“ch’essi si riproducano nei loro discendenti” (Systèmes, pp. 540-542). Se

questo non accadesse, se cioè “la razza umana” non fosse investita dalla

legge di “selezione”, essa non potrebbe salvarsi “dal decadere” (Manuale, p.

299). Ma il problema è “come” eliminare gli elementi ritenuti “inferiori”.

Vi sono al riguardo due meccanismi, uno “diretto” e uno “indiretto”. Il

primo ha una efficacia “incontestabile” nel regno animale e vegetale, come

ben sanno “allevatori e coltivatori”: attraverso la selezione “diretta” non solo

si distruggono direttamente “gli elementi inferiori, ma, cosa ancora più importante, se impiegata in tempo, impedisce anche ch’essi si riproducano nei

loro discendenti” (Systèmes, p. 542). Nella società umane risulta invece

molto difficile attuare questa forma di selezione, e i tentativi che vanno in

quella direzione proposti da Ammon e Lapouge vengono condannati da Pareto45. È necessario quindi ricorrere alla selezione “indiretta”, la quale ha

45

Nel Cours Pareto si rammarica che “uno spirito distinto come il Lapouge” sia arrivato

a immaginare una società “eugenica” nella quale la “selezione della razza” non avviene solo attraverso l’eliminazione fisica degli elementi inferiori ma anche “imponendo”

l’esercizio del dovere sessuale solo agli individui “scelti”. Lapouge immaginava che

per realizzare tali obiettivi fosse necessario organizzare in modo socialistico la società,

argomento che permette a Pareto di sottolineare la propria disapprovazione. Dichiarata

infatti la propria “ripugnanza” per le soluzioni avanzata da Lapouge, aggiunge che esse sono comunque istruttive su dove “sbocchi la via, che, iniziata con i monopoli di

Stato, proseguita con i sindacati obbligatori, l’assicurazione obbligatoria,

l’organizzazione collettiva della produzione e la costituzione di uno Stato provvidenza, adduce alla distruzione di ogni iniziativa individuale, all’annientamento di ogni dignità umana e riduce gli uomini al livello di un gregge di montoni (Cours, vol. II, p.

394).

I fondamenti “naturalistici” della curva dei redditi

29

“parecchi mezzi”, anche se purtroppo “molto imperfetti”, attraverso cui eliminare “gli elementi inferiori”.

Di questi “mezzi” Pareto ne ricorda alcuni: il sistema penale di reclusione e di soppressione degli individui pericolosi; i differenti tassi di mortalità e natalità delle diverse classi sociali, che contribuiscono a sopprimere

“in gran numero gli individui deboli e mal formati”; le abitudini viziose che

attraggono gli individui degenerati, come ad esempio l’alcolismo, che accelera la loro “degenerazione” e quella dei loro discendenti.

Tutte queste diverse forme di selezione raggiungono, se pur in modo

imperfetto, il fine di sopprimere gli individui non adatti. Esse incontrano però un grosso ostacolo sulla loro strada: il tarlo “umanitario” che si sarebbe

insinuato presso utopisti, riformatori ed élite degenerate. Agli occhi di Pareto, le riforme di carattere “sociale” impediscono alla selezione di svolgere

compiutamente il proprio scopo. Nella condanna dell’umanitarismo e del

sentimentalismo c’è una totale comunanza di vedute con Ammon e Lapouge. Gli umanitari e i riformatori, scrive Pareto, perseguono infatti

“disperatamente” il fine del “miglioramento degli individui di qualità inferiore”, non rendendosi conto che “ogni speranza nutrita in questo proposito è

stata sempre delusa” (Cours, vol. II, p. 552). Il loro errore nasce dal non

voler

ammettere che nella specie umana, come in tutte le specie di esseri viventi, gli individui non nascono uguali, hanno caratteri diversi, e certi individui sono andati

all’ambiente in cui vivono, altri no. Si crede facilmente ciò che si desidera. Gli umanitari

30

I fondamenti “naturalistici” della curva dei redditi

non studiano il mondo reale qual è; si foggiano un mondo immaginario, quale i loro sentimenti desiderano46.

Citando con approvazione Lapouge, Pareto sottolinea inoltre il modo

perverso in cui si vorrebbe estendere a tutti l’educazione, tendenza che sta

prendendo piede in molte società moderne, ma giudicato totalmente inefficace.

46

Systèmes, p. 554. Cfr. anche Manuale, p. 299: “Gli umanitari possono bene chiudere

gli occhi per volontariamente ignorare questa verità, ma ciò non muta nulla ai fatti. In

ogni razza nascono elementi di scarto, che debbono essere distrutti dalla selezione. I

dolori di quella selezione sono il riscatto del mantenersi e del perfezionarsi la razza;

ed è uno dei tanti casi in cui il bene dell’individuo è in contrasto col bene della specie”.

I fondamenti “naturalistici” della curva dei redditi

31

5.

La selezione e la forma delle gerarchie sociali

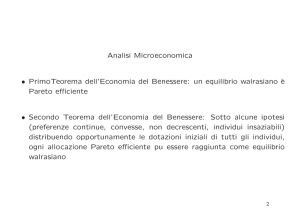

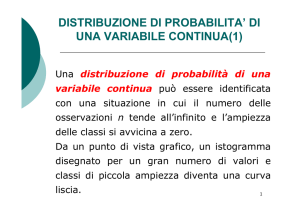

La selezione ha poi effetti molto importanti sulla forma delle gerarchie

sociali e sul modo in cui si ripartiscono le ricchezze. Pareto si avvale infatti

del meccanismo selettivo che opera negli strati inferiori della società per

spiegare la discordanza tra la curva dei redditi e la curva delle attitudini.

Quest’ultima, come abbiamo ricordato, è sempre stata ritenuta, da Quetelet e

Galton in poi, una curva “normale“, simmetrica rispetto al valore medio e

modale. La curva dei redditi, diversamente, presenta una forte asimmetria,

che Pareto cerca di giustificare avvalendosi appunto della teoria della selezione.

Nel Cours Pareto si era avvalso dell’immagine della “freccia” per tradurre figurativamente l’idea della gerarchia sociale (in sostituzione

all’immagine della “piramide”, ritenuta impropria). Il particolare accorgimento grafico che gli permette di ottenere la punta della “freccia” consiste

nel far ruotare la curva di redditi attorno all’asse delle ordinate, così da generare un corpo solido dall’aspetto della figura sottostante.

32

I fondamenti “naturalistici” della curva dei redditi

L’immagine della “freccia” viene tuttavia abbandonata da Pareto. Già

nel Cours, ad essa comincia ad affiancare quella della “trottola”47, ritenendo

inizialmente le due figure equivalenti48. Ma nelle opere successive la

“freccia” verrà definitivamente sostituita dalla “trottola”, anche perché essa

gli permetterà di accogliere alcune critiche che erano state rivolte alle sue

prime rappresentazioni geometriche della distribuzione della ricchezza49. Il

passaggio dalla metafora della “freccia” a quello della “trottola” segna

l’acquisizione da parte di Pareto dell’idea che la curva dei redditi, nella zona

inferiore, abbia un andamento opposto a quello della parte superiore. Attraverso l’immagine della “trottola” egli riesce pertanto a incorporare nella descrizione figurativa della gerarchia sociale anche la forma della parte inferiore.

Nelle opere successive al Cours, la rappresentazione proposta da Ammon, che era stata inizialmente criticata, viene rivalutata, fino a diventare

decisivo punto di riferimento nei Sistemi socialisti e nel Manuale. Scrive infatti Pareto che “ciò che si chiama piramide sociale è in realtà, una specie di

trottola”, quale quella “indicata da Otton Ammon, che ci pare assai probabile” (Systèmes, p. 19).

47

Cfr. R. ROY, Pareto statisticien: la distribution des revenus, “Revue d’économie

politique”, 1949, a. LIX, pp. 555-577.

48

Osserva infatti che la distribuzione della ricchezza, assume la forma non “già d’una piramide […], ma invece d’un corpo che ha la forma della punta di una freccia o, se si

preferisce, della punta d’una trottola” (Cours, vol. II, p. 346).

49

Il balletto delle diverse immagini è legato in particolare al problema della parte inferiore della gerarchia sociale. Tanto la “piramide” quanto la “freccia” sottintendono una

relazione tra il reddito e il numero di persone che dispongono dei diversi livelli di reddito che è sempre inversa, e che mostra appunto una concentrazione del maggior numero di persone nella parte più bassa della gerarchia sociale. Pareto. Pareto aveva

chiarito al riguardo che non esistevano sufficienti riscontri empirici per spiegare la dinamica dei redditi più bassi.

I fondamenti “naturalistici” della curva dei redditi

33

Il dato da sottolineare è come Pareto modifichi nel Manuale la rappresentazione grafica della curva, che viene disegnata riportando un andamento

simile a quello delle binomiali asimmetriche.

Se nel Cours il disegno della curva mostrava

un andamento sempre decrescente, che si interrompeva bruscamente al livello della sussistenza per assumere l’aspetto di una retta orizzontale, nel Manuale la rappresentazione assume

la veste di una curva binomiale asimmetrica.

La nuova rappresentazione grafica permette

all’autore del Manuale di discutere più nel

dettaglio il motivo della discordanza tra la curva delle attitudini e la curva dei redditi, essendo appunto la prima simmetrica intorno alla media e la seconda caratterizzata da una profonda asimmetria. Pareto chiarisce che “la curva non è punto

simmetrica intorno” alla media; “la parte superiore” risulta essere “molto

lunga” e la parte inferiore “quasi schiacciata”, con un andamento fortemente

asimmetrico rispetto alla parte superiore. Ma “da ciò non si può concludere

che non vi è simmetria tra le qualità degli individui che si allontanano da

una parte o dall’altra della media”. A intralciare il parallelismo è la circostanza che in fatto di distribuzione del reddito esiste un limite verso il basso

oltre il quale non è possibile scendere, assente nella parte superiore della

scala: “invero, di due uomini che si scostino egualmente dalla media delle

qualità, quello che ha attitudini eccezionali per guadagnare quattrini può ottenere un’entrata altissima; e quello che ha qualità negative eguali non può

cadere, senza sparire, al di sotto dell’entrata minima che basta a sostenere la

vita”(Manuale, p. 271).

34

I fondamenti “naturalistici” della curva dei redditi

Al di sotto del reddito minimo vitale, dunque, opera il processo selettivo attraverso cui vengono eliminati gli elementi inferiori, altrimenti nocivi

per la società. Ciò spiega perché gli individui che hanno attitudini molto al

di sotto della media non compaiono nella statistica dei redditi, appunto per

la loro incapacità di raggiungere la sussistenza. Per sussistere nella zona inferiore della gerarchia sociale ed economica sono necessarie in sostanza attitudini almeno vicine alla media, poiché quelle di molto inferiori metterebbero in azione i meccanismi di selezione.

È da ricordare ancora un ulteriore concetto antropologico che Pareto

discute nel Manuale in modo speculare rispetto al concetto di selezione: si

tratta del concetto di “stabilità”50. A parere di Pareto la società umana è retta

infatti da due principi basilari. Il primo è la “stabilità”, che opera attraverso

la persistenza del passato e della tradizione e a cui contribuisce tra gli altri

l’istituto dell’eredità. Portato al suo estremo, l’elemento di stabilità non fa

che “cristallizzare” tutti i rapporti sociali, come accade negli organismi sociali “con caste rigidamente costituite”. Il secondo principio è invece quello

della “selezione”, o della “mutabilità”, che opererebbe con la sua massima

forza quando fossero sciolte tutte le costrizioni del passato, così da lasciare i

destini degli individui del tutto indipendenti dalle condizioni familiari. La

combinazione dei due principi è ciò che caratterizza le “società moderne”,

dato che in esse opera sia “l’elemento di stabilità”, garantito “dalla proprietà

50

Anche in questo caso, i concetti sono tratti dall’antropologia sociale, ma modificandone il significato. Come abbiamo visto, Closson, nel suo saggio sulla “selezione sociale”, aveva proprio enfatizzato le due forze contrapposte della “conservazione” e

dell’“evoluzione”. Il discorso di Closson verte però sui meccanismi biologici di trasmissione dello stock razziale, mentre Pareto traduce questo processo sul piano economico e sociale analizzando gli effetti dell’eredità patrimoniale. Il saggio di Closson,

è comunque ritenuto da Pareto “un importante contributo” (cfr. V. PARETO, The New

Theories of Economics, “The Journal of Political Economy”, vol. V, n. 4, sep. 1897, p.

502).

I fondamenti “naturalistici” della curva dei redditi

35

privata e dall’eredità”, sia “l’elemento di mutabilità e di selezione”, assicurato “dalla facoltà concessa a tutti di salire quanto è possibile nella gerarchia

sociale” (Manuale, p. 301).

Questi dati oggettivi potrebbero quindi fornire preziosissime armi ai riformatori sociali. Se infatti essi dimostrassero che l’istituzione dell’eredità,

operando esclusivamente sul fattore della “stabilità”, preclude ogni possibilità di azione al meccanismo della “selezione”, avrebbero con ciò stesso

provato la “necessità di restringere, od anche togliere, quell’istituzione”. È

invece singolare, afferma Pareto, “che i socialisti non abbiano scorto l’aiuto

che tale modo di considerare i fenomeni poteva recare alle loro dottrine”

(Manuale, pp. 304-305).

Egli riconosce che nulla indica che lo stato attuale di trasmissione delle

ricchezze “sia perfetto”, o “che debba durare indefinitamente”. Non ci sono

ragioni “economiche” che impediscono di assumere come plausibile

un’ipotesi di intervento redistributivo che sappia togliere in modo efficace

“qualche genere di proprietà privata” o addirittura sopprimere, “in parte od

in tutto, l’eredità”. L’unica certezza sul piano sociale è che verrebbe “molto

affievolito l’elemento di stabilità e rinvigorito l’elemento di mutabilità e di

selezione”. Ma non si può tuttavia “a priori decidere se ciò sarebbe utile o

dannoso alla società” (Manuale, p. 301).

L’agnosticismo velato dietro il giudizio di Pareto è in verità solo apparente. Stabilità e selezione contengono tanto elementi positivi che negativi;

entro certi limiti, rinvigorire una delle due forze sociali può portare a decisi

miglioramenti, non dimenticando però che superata una certa soglia gli effetti positivi verrebbero sopraffatti da effetti di segno opposto. Abbattere

d’un colpo il principio della stabilità, ad esempio attraverso un’abolizione

dell’istituto ereditario, vorrebbe dire fare emergere tutti i lati negativi della

36

I fondamenti “naturalistici” della curva dei redditi

mutabilità, la quale se “spinta all’estremo è penosissima all’uomo, lo disgusta, lo avvilisce, e quindi ne riduce al minimo l’attività”. Quegli stessi che

reclamano l’uguaglianza di condizioni sarebbero poi i primi, secondo la nota

legge della circolazione delle élites, a cercare di consolidare i nuovi vantaggi

acquisiti: “Chi sta peggio di un altro, desidera naturalmente mutare condizione, ma, appena conseguito l’intento, desidera anche maggiormente di

conservare ciò che ha acquistato e di rendere stabile la sua condizione. Le

società umane hanno una fortissima tendenza a dare rigidità ad ogni nuovo

ordinamento, a cristallizzarsi in ogni nuova forma” (Manuale, p. 302).

Insomma, l’opinione di Pareto è che la dialettica tra stabilità e selezione sia la sola che permette all’organismo sociale di persistere, nonostante ci

possano essere momenti transitori in cui uno dei due fattori acquista il sopravvento sull’altro, per poi riportarsi in equilibrio. Stando così le cose, il

fatto che l’eredità permetta a qualche discendente degenere di occupare una

posizione sociale non conforme alle sue attitudini è il minore dei mali. Un

sano organismo sociale permetterà agli “eletti” delle classi inferiori di prendere il posto dei “degeneri” delle classi superiori, e questo movimento potrà

realizzarsi anche quando, sul piano materiale della ricchezza, le condizioni

iniziali delle classi siano profondamente disuguali.

I fondamenti “naturalistici” della curva dei redditi

37

6.

L’antropologia delle élite

Altrettanto importanti sono gli spunti che Pareto trae dalla letteratura

antropologica nel formulare la propria teoria della circolazione delle élite51.

L’idea che vi sia un perpetuo “avvicendarsi” di queste élite è senza dubbio

un concetto che l’autore del Cours condivide con Lapouge e Ammon. Ed è

lo stesso Pareto, in risposta a chi insinua che la sua teoria sia un plagio delle

idee di Gaetano Mosca, a puntualizzare che “dal Mosca non ho preso niente.

Ho bensì preso molto, moltissimo, e l’ho detto chiaramente, […]

dall’Ammon, e un poco anche dal Lapouge. Gli studiosi possono vedere peraltro come in parte da loro dissento e cosa ho aggiunto”52. Di nuovo troviamo quindi Pareto intento a precisare la cernita compiuta sulle concezioni

antroposociologiche, dalle quali cerca, per quanto possibile, di distillare le

componenti ritenute presentabili.

51

La teoria della “circolazione delle élite”, a cui Pareto dà forma più compiuta nei Sistemi socialisti e poi nel Trattato, compare in nuce anche in un brano del Cours, dove si

contrappone la stabilità della forma “esteriore” della gerarchia sociale ai continui stravolgimenti che avvengono al suo “interno”: “Sappiamo – scrive Pareto – che la forma

della curva non varia che molto lentamente. Si può dunque supporre che tale forma sia

quasi costante, in media, e per un tratto di tempo abbastanza lungo. Ma le molecole di

cui l’aggregato sociale si compone, non si mantengono in riposo: degli individui si arricchiscono, altri impoveriscono. Movimenti abbastanza estesi agitano dunque

l’interno della figura. L’organismo sociale assomiglia in ciò ad un organismo vivente.

La forma esterna di un organismo vivente, un cavallo ad esempio, si mantiene quasi

costante, ma all’interno avvengono movimenti ampi e svariati. La circolazione del

sangue fa muovere rapidamente certe molecole; i processi di assimilazione e di secrezione modificano incessantemente le molecole di cui si compongono i tessuti” (Cours,

vol. II, p. 397). L’analogia proposta in questo brano è come si vede di fondamentale

importanza per comprendere la genesi della teoria della circolazione delle élite, su cui

E. RIPEPE, Le origini delle teoria della classe politica, Giuffré, Milano, 1971.

52

V. Pareto a G. Prezzolino, 17 dicembre 1903, in V. PARETO, Epistolario. 1890-1923, a

cura di G. Busino, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma, 1973, vol. I, p. 507. Cfr.

anche Manuale, p. 229, dove Pareto menziona le ricerche di Ammon e Lapouge come

“conferma scientifica” del fatto che “la storia della società umana è, in gran parte, la

storia dell’avvicendarsi di aristrocrazie”, e Systèmes, p. 131.

38

I fondamenti “naturalistici” della curva dei redditi

Chi sono dunque, nella concezione paretiana, gli individui “scelti”, un

termine echeggiante il concetto di razza “scelta” di Gobineau ma da cui Pareto espunge il significato razziale? Scrive Pareto che “per ‘soggetti scelti’

intendiamo semplicemente individui la cui attività di vita è più intensa”

(Cours, vol. II, p. 416). È quindi da abbandonare, fino a quando non si

avranno riscontri empirici attendibili53, l’idea che i soggetti “scelti” possiedano specifiche caratteristiche antropologiche:

Ammon e de Lapouge specificano troppo quando vogliono darci i caratteri antropologici di questa élite, di queste razze eugeniche, identificandole coi dolicocefali biondi.

Per ora, questo punto rimane oscuro, e lunghi studi sono ancora necessari, prima di poter

stabilire se le qualità psichiche delle élite si traducono in caratteri esteriori, antropometrici, e poter conoscere quali sono precisamente questi caratteri” (Systèmes, p. 133).

Avendo escluso che siano i tratti antropologici a identificare le élite,

Pareto specifica che il loro riconoscimento non può che avvenire sulla base

delle loro capacità e delle loro azioni. L’operare della “mano invisibile” del

mercato, in particolare, è ritenuto dall’autore del Cours il meccanismo meno

imperfetto che le società umane abbiano escogitato per “selezionare” gli individui più capaci. Questo processo sarebbe certamente più semplice se si

volesse accreditare la teoria delle razze elette di Lapouge, che Pareto ricollega a quella di Platone (dove “la razza d’oro”, nella versione

dell’antropologo francese, “sarebbe quella dei dolicocefali biondi”):

53

Questa sospensione del giudizio sulle teorie dell’antropologia sociale, da lasciare alla

verifica dei fatti, ricorre in diverse circostanze nell’opera di Pareto. A proposito della

tesi sostenuta da Lapouge, ad esempio, che nell’antica Roma, le élite siano decadute a

causa di “un esaurimento di eugenici, di uomini di razza superiore”, Pareto commenta:

“Mancano i fatti per accogliere o respingere assolutamente questa opinione” (Systèmes, p. 157).

I fondamenti “naturalistici” della curva dei redditi

39

Se, infatti, da alcuni segni esteriori, come la forma del cranio, il colore dei capelli,

degli occhi, ecc., si potessero riconoscere i caratteri e le attitudini degli uomini, il problema della migliore organizzazione sociale sarebbe facilmente risolto. Sfortunatamente,

queste teorie hanno rapporti ancora incerti con la realtà, e per il momento non si conosce

altro mezzo di scegliere gli uomini, se non quello di provare che cosa sanno fare, mettendoli in concorrenza gli uni con gli altri. Ciò ha luogo, sebbene in modo assai imperfetto,

nelle nostre società, e la storia ci mostra che i loro progressi sono stati intimamente legati

all’estensione di quest’uso (Systèmes, p. 342).

Soprattutto, però, la differenza con le teorie antroposociologiche si gioca sull’idea che gli individui provenienti dal “basso” possano inquinare le

aristocrazie, concetto che Pareto rigetta sistematicamente. Ai suoi occhi sono invece proprio questi soggetti che permettono al sistema sociale di rinnovarsi continuamente. Contro l’idea propugnata da Lapouge che gli individui

“scelti” dovrebbero organizzarsi in caste chiuse, in modo da riprodurre sempre soggetti con le stesse caratteristiche di superiorità, gioca la stessa selezione sociale, al quale l’antropologo francese dà tanta importanza ma senza

trarne le necessarie conseguenze. La selezione è infatti “un agente” che

permette

ai soggetti scelti, nati negli strati inferiori, l’accesso negli strati superiori. La formazione delle caste è contraria a questa selezione ed è quindi un possente agente di decadenza. Degli autori moderni, alla ricerca di novità, sono stati colti da un grande amore

per l’istituzione delle caste indiane. Questi autori non ci spiegano come mai

un’organizzazione tanto eccellente non abbia impedito che le Indie diventassero preda di

numerosi conquistatori, privi tutti di caste, né come alcune migliaia di inglesi bastino a

mantenere il dominio britannico su di una paese che conta circa duecento milioni di abitanti (Cours, vol. II, pp. 416-417).

Nella concezione paretiana ampio risalto viene quindi dato proprio ai

gradini più bassi della gerarchia sociale. Nemmeno la disuguale distribuzio

40

I fondamenti “naturalistici” della curva dei redditi

ne della ricchezza impedisce ai soggetti “forti” delle classi inferiori di emergere. Solo un reddito inferiore alla sussistenza impedisce alla selezione di

operare, in quanto “la miseria avvilisce e distrugge i buoni come i cattivi

elementi”. Ma appena al di sopra della sussistenza “la selezione opera col

massimo d’intensità. Le entrate non sono assai abbondanti per salvare tutti

gli elementi, siano essi atti o no alla lotta sociale, e non sono tanto scarse da

deprimere i migliori elementi”. La zona inferiore della gerarchia economica

è quindi “il crogiuolo ove si elaborano le future aristocrazie”, fonte continua

di “elementi che salgono nella regione superiore”54.

Nel complesso quindi è senza dubbio vero che la ricchezza sia indice di

“superiorità”55. Tuttavia l’esperienza dimostra che presso gli strati inferiori