35: (8.,. -208,1'J?4

PrrrJ A. Itcc. PELo(J...1 rANIì ~l MESSINA

ISTITUTO

DI

FARl\UCOLOGIA

E DI

DI

(Direttore:

Contributo

TERAPIA

On.

Prof.

Da qualche

quel

ressi

tiva

risveglio,

delle

ziosa

nostre

della

aucbe

oggi siamo

e del nostro

vallate,

e del clima,

per condizioni

speciali,

delle

piante

maggiori

il calcolo

in qnasi

clte esistano

dei

commercio,

legittimi

inte·

una legge protet~

appennini,

sia nelle

il nostro paese, per le favorevoli

possiede

una svariatissima

e rlovi-

infatti

trascurare;

lIna

sorgente

specialmente

è possibile

medicinali

la

di ric-

nell'Italia

proficua

ed aromatiche,

coltivadi cui

dell' estero.

È noto come la flora medica

rappresentanti

t,utela

del Regime,

e cosl negletto.

costituiscono

clte non conviene

tributari

svolge opera

determinando

e medicinale.

medicinali

cbezza economica

ed alla

alpi cbe sui pittoreschi

terra

flora aromatica

di cultori

italiano,

per la felice intuizione

cosl importante

delle ubertose

Le piante

zione

illllnstrie

schiera

<:'rboristico

nazionali

impervie

pianure

meridionale,

Ilna numerosa

ai bisogni

di un patrimonio

condizioni

G. Vinci)

della Calabria.

del patrimonio

cbe ha provocato,

Sia sulle

fertili

tempo

a sostegno

cosl sensibile

UNIVERSITÀ

allo studio delle piante medicinali'.

La Belladonna

fattiva

R.

DELLA

MESSINA

tutte

uella Calabria

le famiglie

ben 225 piante

comprenlla

del regno

medicinali.

vegetale,

Eppure

numerosi

e si fa

tale ricco

materiale

tempo

non

viene

in cui gli anticlli

raccolta

delle

piante

Allo scopo

fondire

mato

ch' ebbe

delle

« Rivista

Botanic0,

occupandosi

che

cIle vanno

considerate

indagini

ressante

pianta

di mettere

controllo

ed appro-

particolari

il pri-

ricerclle

e per

piante

del 15 Apri-

e Profumi»

di questo

officinali

esistenti

in Italia,

ROVESTI e dal Prof.

nell'Aspromonte

R. Orto

alla

CORTESI,

helladonna

e(l in altre regioni

a questa

pianta

si riferiscono

le presenti

come

punto

di partenza

e di orientamento

primo

opportuno

contributo

illstituire

in evidenza

allo studio

ricerche

di una inte-

della

pianta.

inoltre

e titolazione

esperimenti

dati

dell' Europa.

per studiare

ricere1H:l microseopicho

anatomici

la localizzazione

differenziali

al fine

e inda-

degli alcaloidi

nelle

'"'

delle

ricerc1Je

deglialcaloidi

su animali

« 11ifferisce abbastanza

delle prove culturali

in Sicilia,

eventuali

Il MA'l"I'EI (I), descrivendo

(' resto

erboristico

riprendere

:-llcune voei e(l ;,cccnnava

e quale

TTo condotto

tificazioue

e della

per riconquistare

Essenze

dal Prof.

di coltivazione

parti

qneste

delle

micl'oc1Jiltlic1Je per stabilire

diverse

scelta

medicinale.

Ho creduto

la possibilità

come al

alla Nazione.

cresce spontanea

Appunto

per altre

in

di alcune

(li <lgginngere

montuose.

è necessario

G. E. MATTE! (1), Direttore

già pubblicati

di Cal;,bria,

gini

l'Italia

Italiana

il Professore

proponeva

della

il patrimonio

f,ll'Inaceutiche,

economico

le 1931,

elenchi

maggiormente

piante

sempre

un vantaggio

Nella

neanclJe

si occupavano

il snolo della patria,

gli stndi

portare

speziali

utilizzato,

medicamentose.

di utilizzare

elle ci fornisce

agli

convenientemente

diversi

c1Jimiclle tendenti

della

iden-

piant.<I, eseguendo

per

per studiare

la belladouna

da quella

alla

l'aziolle

di Calabria,

dell' Italia

biologica.

cosl si esprime:

settentrionale

e del

<, È una forma. perfettamente

«

xerofilia. Anzitutto

« grossissima,

è pianta

varicante,

alquanto

COli

caratteri di spiccata

pubescente,

con una radice

tul;olare, enorme, e porta foglie solitarie, più piccole,

Fig. 1

Belladonna

della Calabria.

« pit'l coriacep, minutamente

Foglie,

pelose:

« pedicellaLi, con pedicelli irsuti,

fiori e frutti.

i fiori sono assai

lungamente

hanno calice a denti strettamente

«

lallccolati

« mente

«

e corolla

più gr:ln(lc,

(li colore

meno livido,

eioll ViV:l-

violaceo.

Propongo

di c!Jiamarla

Atropa

VINCI, in onore dell'Ono

VINCI,

\

\

\

"

Fif!. 2

"Foglia di belbdonna

« Maç:nifico

Rettore

« di Farmacologia,

« sulle proprietà

dclla Calabria,

dell' Universit:Ì,

il quale

di questo

appunto

tipo

p:1.gina infcriorc

di Messina,

ha

intrapreso

merillionale

e/.ll.

e quivi

geniali

di belladonna

Professore

ricerche

».

Le ricerche

veniente

vennero

da piante

Farmacologia

prevalentemente

coltivate

per seguire

Si è ottenuta

da vicino

di radice,

accompagnati

sulle

montagne

<li Giffone

si presentavano

fortemente

radicali

radic!letta,

caduti.

leggiero,

sabbioso,

R.

pro-

Istituto

di

di sviluppo.

per

processo

agamico,

mediante

<la fusto,

staccati

da piante

cresciute

(Prov.

di l~eggio

tuberizzate,

di colore

Vennero

su materiale

di questo

il ciclo

la riproduzione

pezzi

con qualche

eseguite

nel giardino

Calabria).

molto

giallognolo,

trapiantate

con

radici

e cilindriche,

cicatrici

di

peli

del 1931 su terreno

nel febbraio

che velli va regolarmente

Queste

grosse

zappato

ed innaffiato

nei

mesi est,ivi.

Il ciclo vegetativo

presentato

segni

stagioni.

Però

vazione

di sofferenza

mostrarono

e del terzo

scono

allo

la seconda

pure

netta

anno.

normalmente

anche

si è osservato

condo

rigoglioso

si è svolto

per l'andamento

che le piante

superiorità

selvaggio

rispetto

a quelle

inoltre

presentano

coltivate.

quindicina

di maggio,

la fruttificazione.

J-1a pianta

uno

di colti-

quelle

del seche cre-

~l

alquanto

ebbe

inizio

più

verso

gli anni normale,

l'altezza

media della foglie cm. 10-15, larghezza

I fiori !lanno

g~,mosepolo,

persistente,

cosl

di poco meno

di nn metro. Lunghezza

un calice

delle

che le piante

La fioritura

raggiunge

anno

sviluppo

è stat,a tutti

non hanno

climatico

del primo

in confronto

Si fa rilevare

stato

e le piante

a cinque

cm. 5-8.

lobi acuti;

em briciati.

Le bacc!le

colore

raggiungono

dapprima

verde

la

grossezza

poi intensamente

quasi

di una

ciliegia,

di

violaceo.

Ricerche microscopiche.

Le foglie

bianchi

secche,

specialmente

La nervatura

riore

con un fascio

guardate

nella

mediana

libero

con una lente,

pagina

si presenta

legnoso

presentano

dei punti

inferiore.

prominente

sulla

ad arco molto

aperto.

faccia

infe-

L' osserva-

zione microscopica

della

fioritnra,

inferiore

cOlulotta

fa rilevare

su

foglie

i segnenti

pre::<enta numerosissimi

raccolte

caratteri

t~nrante

il

istologici:

peli ghiandolari

periodo

la pagina

lungo

le net"vature

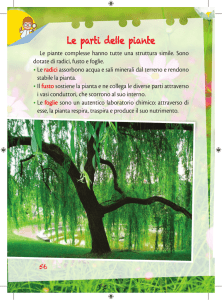

.Fig . .'1

Sezione

trasversale

della foglia di belladonna

(Obb. 5 Oc. 4)

della

Calabria

rp. s.) epidermide

superiore I. ]1.) tel'suto a palizzata cristalli di ossaln.to di calcio - I. l.) tessuto lacunoso Cl'. i.) epidermide inferiore - p. g.) pelo ghiandolare

- 11.p.)

pelo protettore.

rl'.)

primarie

e secondarie

numero,

sono i peli <li difesa

.la più cellule

disposte

peli ghiandolari

a copocchia

parte

noI lembo.

esaminata

Rono più corti

Nella

della

pagina

su una sezione

a forma

freqnenti,

quasi

e provvisti

mentre

monocellulare.

snperiore

ai lat,i;

ch~ si presentano

in serie,

pluricellnlare,

una ghiandola

nella

specialmente

altri

I peli ghiandolari

foglia,

la quale

superiore

trasversale,

si notano

di una

lungo

sono

scarsi

minor

format,j

I

conici.

ghiandola

terminano

si presenta

procedendo

in

lunghissimi,

di staffile,

alcuni

a stelo

ma

cù/1

più numerosi

quasi

peli.

glabra

La

foglia,

con ordine,

risulta

costi tu ita

teRsuto

11<1 li

n'epillerm ide superiore,

a pali7.7.ata risultante

eLIi segue

a l llisotto

(1(ella f] ua le 110tasi un

da una sola fila di cellule a1lnngate,:a

un tcssu lo la(:u 1I0RO formato

da cellule

arrotolHh, te, pl'OV-

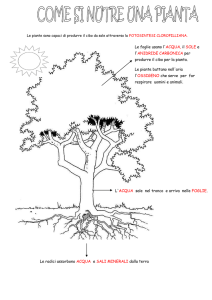

]t'ig.4

t

S

Foglia

. labria

di belllldonna

della Ca·

(Obb. 6, Oc. 4). Pagina

c. e. superiore:

(sI.)

storni

.' (c. e.)

cellule epidermiche.

visto

di cellule crista1lifere

sabbioso

di ossalato

l'epidermide

miche

di calcio,

inferiore.

lJanno

a contenuto

infine

pareti

sinuose:

da

cuticola

striata,

nn

aRpetto

zigrinato,

che

le conferisce

e presentano

sti nu merosi

stomi

dati

da tre ce1lnle.

epiderllliche

invece

arrotonda

della pagina

interpo-

le.

ti, ci rconLe cellule

inferiore

sono

lisce.

Ooncludendo:

ladonna

settentrionale,

corticale,

ossalato

si differiscono

Dei dati

Nella. radice

un so\'ero

della

anatomici,

dei peli eli difesa

pl11ricelllllari,

.tubolari,

le foglie

(li Calabria

. il carattere

.simi,

t.

quelle

della p:lgina s\lp(~riore SOIlOrieoperte

ognullo

p. C.

Le cellule epicler-

quasi

beIda

per

luoglJis-

a staffile.

principale

assai fitto, formato

troviamo:

ela cellule

giallastre,

poi uu parenchima

lacunoso,

a cellule

irregolarmente

eli ca.lcio, indi il libro

costituito

Sezione trasversale

di radice

principale della belladonna della

Calabria (Obb. 2 . Oc. 4).

(s.) sovero . (11. c.) parenchirna

corticale· (li.) libro· (le.) legno·

(m.) midollo .

poligonali,

da

cellule

con cristalli

più

piccole'

di

di-

8pOStC in fila radiale,

conda

i vasi,

percorso

In conclusione,

apprczz~tùili,

tempo

sulle

Bonchardat

lato,

prevalentemente

quelle

a palizzata.

:Nelle radici

parcnchimatici

(2). controllando

nelle solanacee,

ricana,

tedesca

e francese,

droga

polverata,

veniva

alcaloilli

riportati

danno

suggeriti

più sicnri.

che (li controllo

80I:ln:lCoe.

titolazione

importanza

ed

sui vari

metodi

(reat.tivo

di

cristallino,

stol-

superiore

e in

osserva

degli

nei

tessuti

alcaloidi

biologica

metodi

riportato

dalle

Delle

e terapeuticn,

di

titolazione

dalla

nostra

Farmacopee

alla

che per

metodi

americnna

EVERS

qual-

sperimentatori.

(li versi

per la titolazione

risultati

per

liberiani.

alla conclusione

FarlllHcopee

CAINES

(li

si

c1Je si J:i feriscono

dalle

Anche

precipitato

riportati

nelle drog1Je occorrono

bili quelli

dell' epidermide

cioè quello

e quelli

agire

bruno,

di (liversi

un

Facendo

iodo-iodurata

grande

copea,

degli alcaloidi

solnzione

dei vari metodi

edizione,

pianta.

ed in quelli

cir-

officinale.

nnprocipitato

il

che

dif:l'erenze ben

la localizzazione

cellule

e Dei rami,

l'attenzione

CECCO

alcaloidi

una

nelle

d:lta la loro

ha richiamato

della

si ottiene

corticali

Lo studio

DE

parti

flbroso

non si notano

con l'Atropa

stabilire

sezioni

diluito)

tessuto

ed il midollo.

Jler le radici

opportuno

ed in altro

da

midollari

comparativamente

Ilell~ foglie

solnnacee,

formato

da rnggi

anche

Si è creduto

che

il legno,

d(~gli

Farma-.

inglese,

ame-

estrazione

dalla

la titolazione

degli

a sè, che non sono applicadegli

ed

(3), lwnno

estratti

e che

inglese

condotto

di titolazione

sono

i

interessanti

degli

metodi

quelli

:llcaloidi

che

ricernelle

Secondo

POUSCHAUD (4), conviene

voll1metrico'

nenti

degli

alcaloidi,

uu solo alcaloide

molecolar6

viene

medio

per gli alcaloidi

i risultati:

couto

specialmente

in quesLe

quello

Farmacopee

adatto

dalle

1. Metodo

(rif.

(50 gl'.) veniva

solvente

«'I.'rattato

da OGIER).

in polvere

menti

analoghi

esaurito

12 ore

Finalmente

erano

d'acqua,

altro

-

a ·freddo

nuova

Le

staccate

e, separando

distilla.ta

con

» e

che, secondo

della

pianta

quantitativo

alcool

a 85°

è ben

ed,

l'uno

in

in

completo,

dosare

percolatore,

Si separava

altri

-

.il

alcool,

seguito,

dall'altro

venivano

da

100 cc. di nuovo

pupillare

pra-

tratta-

l'ultimo

accertato

con

col reat-

sul gatto.

parti

di soluzione

alcoolica

aderente

mediante

macerazioue

di queste

parti in 50 cc.

poi il liquido

di estrazione,

verso

da

tossicologica

Il

separazione

La soluzione

a vuoto

sola-

riportato

e americana,

parti

fino ad esaurimento

le ultime

alcoolico.

matel'iale

metodo

per ogni 50 gr. (li droga.

tivo di MAYER. e colla reazione

quello

delle

dei risultati.

a 13 ore d'intervallo

50 cc. di alcool -

polvere

il

inglese

dopo 24 ore e si aggiuugeva

dopo

alcaloidi

eli Chimica

grossolana.

25 cc. di alcool

ticando

col MAYER,

droga.

degli

ricerche

per la concordanza

e ridotte

adoperando

perchè

da AIAZZI-JVIANGINI (6), DE CECCO (2), etc,

.allo scopo

seccate

norme

del calore.

suo

fatti

come av-

Farmacopee

negativa

della

labilità

per l'azione

varie

le segueuti

esaurimento

1. OGIER etc. (5), nel

prescritto

dalle

fino a reazione

dell' estrema

Ho ,Voluto seguire

i controlli

dosaggi

degli alcaloidi

del completo

2.) Tenere

identico,

ii peso

solanacee.

infirmati

per garantirsi

conte-

di cui è bene stabilito

met·odi sugg-eriti

in questi

I.) Estrazione

uacee,

delle

i diversi

al dosaggio

con droghe

il peso molecolare

nel seguire

non vengano

si lJa da fare

o più alealoidi

o che hanno

In generale,

concordano

quando

dare la preferenza

acquoso,

idro-alcoolica,

veniva

acificata

40°, fino a completa

si mescolava

cal'ica

con

questo

di clorofilla

acido

scomparsa

alla

a

e' eli

tartarico

e

dell' alcool.

Il l't'siduo

acquoso

si sottoponeva

ed acido

quindi

1.) Trattamento

eliminare

mento

parte

delle

l'p.tere,

materie

asportava

a reazione

col

si alcalinizzava

l'alcaloide,

,MAYER

un tenne

Tale residno

diluito

per

di

coloranti,

pet.rolio

e llopo,

con

ammoniaca

te con cloroformi0,

rinnovando

il solvente

il

liquido

che

in queste

tante

volte fino

separa to veni va filtrato

e<l eva porato,

leggl'l'Ill'~nte

colorato.

veniva sciolto in nna determinata

quantità

salifieare

gli

una soluzione

soluzione

campione

per

tratta-

seiropposo,

residuo

mediante

alcaloideo

etere

negati va.

Tu tto il cloroformio

nendo

o

filt,razione,

la pnrilìcaziollfl.

acq noso e si agi Lava accuratamen

condizioni

alcuna

di purificazione:

mediante

per ,completare

2.) Separato

senza

processi

a più riprese

la maggior

con etere

così ottenuto,

ai segnenti

alcaloidi,

(li

di

di droga

si

Si

il

titolata

ricavava,

impiegata

di Hz S04

faceva

precedentemente

NTllYJm'l

di solfat.o atropina.

<lel1a quantità

cui

otte-

calcolo

con l1na

così

il

e si calcolava

valore

la per-

centuale.

11. J1Ictodo

gr. lOdi

nemente

del

(Farmaco

foglie

o di altre

e si portavano

cotone

compresso.

ctereoclol'oforrniea

o

avere

Hgitato

quinrli

o

agitava

tamenfe

parti

in

si lasciava

cbe veniva

L'esamimento

tre o qnattro

50

in

aggiunta.

integrale

quando

II

al quale

cc. di

trovavclsi

una

miscela

tre di etere)

riposo

per

fi-

e, dopo

lO minuti,

riposare;

e si faceva

il liquido

si

si copriva

percolare

I(~n-

era tutto separato,

50 cc. e pi II (li ll1iscclaeterco-cloro-

sempre

in piccole quantitù

si era ottenuto

cc. del solvente

prendevano

OH <liluiti con cc. 3 di acqua,

con nn pò (li cotone

separatorl'.

Si

si polverizzavano

pel' un' ora. e si lasciava

,si osa uri va la poI vere con altri

formie",

-

in fondo

<li cloroformio

cc. 2 di NH4

frequentemento

in un altro

di bel1arlonna,

aggiungevano

<lCCuratHwente,

superiore

e americana).

sep;lratore

Si

(un volumo

si versavano

l'apertura

inglese

quando,

e riprenòendo

(':; cc. circa).

lascianclo

il residuo

evaporare

con qualche

goccia

(li H2 S04 diluito,

tand(l

col l'cattivo

Indi

filtrato

si agitava

forte

si versavano

la miscela

etereocloroformico.

acido

separatore,

in un terzo

alcune

goccie

non rilevavano

acquosa

separare

l'operazione

saggi<lto

di alcaloidi.

il liquido.

varie

col reattivo

Allora,

diluito.

lo strato,

In fine si raccoglieva

ripetendo

volte

fino-

di MAYER,:

alcaliuizzata

la soluzione.

passavano

nel cloroformio

e questo

veniva

raccolto

in.

capsuhL di porcellana.

Per

verso

l'estrema

sensibilità

degli

il ca1'ore, per evitare

mica (legli alcaloidi

zione

nella

stanza

spontaneamente

Scomparso

il clororforrnio,

assoluto,

fare eliminare

indi

si lasciava

per l'assicurazione

t,raccia

senza

evaporart'

modo

impiego

che

alla

il residuo

traccio

l'evapora-.

in 3 cc. di

in. modo da

eli Cloroformio,

Ciò è necessario

titohlzione.

evcntnalment:e

clorofor-

di bagno-maria.

fino a secchezza,

che sia completamente

che

in

le ultime

atropinico'

la soluzione

si seioglieva

itl1medi~ltaUlente

di ammoniaca,

del gruppo

si lasciava

di lavoro

con l'evaporazione

si procedeva

alcaloidi

perdite,

avvenisse

alcool

allontanata

potreube

ogni

minima

ancora

trovarsi

nei solventi.

Il residuo

III

veniva

modo da essere

-ticare,

e si titolava

me indicatore

tità

-

degli

sciolto

in grande

quantità

alcaloidi

in

cc. 20

eccesso

con una soluzione

una soluzione

di cc. di soluzione

0,02893

impiegata

(li rosso

rispetto

~ di N

nella

:

di H2 S04'

agli alcaloidi

di metile.

da sali-

OH, adoperando

a

per ogni eco -,

co-

Il numero

Deducenùo

da 2(; e moltiplicando

di alcaloicli

contenut,i

di soluzione

la differenzel per

si trovava

la quan-

droga

in esame

e si calcolava

in-

degli

alcaloidi

sulle

sui

di la percentuale.

Venne

>

con NH4 OH, si estraevano

gli alcaloidi con cloroforlO cc. per volta;

l'ammoniaca

spostava cosl gli al--

mio, nsandone

cùe

cc. lO· di H2 S04

e si lasciava

di liqnido,

presenza

acida

calohli,

trat·

;

aCf{uoso da quello

}\, quando

alcun intorbidamcnto

di MAYER.

nel liquido

°/0'

allO

non si formava

eseguita

la titolazione

foglie,

rami

o sulle

fatti

con foglie

monti

radici

delle

piante

provenienti

dalle piante

(li Giffone (Calabria).

seconda

Esse,

quindicina

private

libera,

su graticci,

avendo

cura

proced i men to di essieazione

quanto

riguarda

già, raccolto

cato

ed in ottime

abbiamo

di

le radici

nell'autunno

,l/n

avuto

Per

condizioni

parte

riportati

medi ricavati

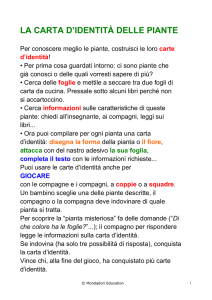

Fa.rti di belladonna

imp iegate per la,

titola.;r,ione rlegli alcaloidi

)i:lIlta selvaggia)

foglie

:l'

ra.mi

( pia.llta coltiyata

:l nno).

(J lianta.

subito

spoutaneamente

prima

ben aerati

per l'essicazione

in tanto di rivoltarle.

vennero

anche

sottoposti

di materiale

di

4/5

Ad adatto

i rami.

che era

convenielltemete

conservazione.

la perdita

Con

e nei

Per

stato

eSi:!ic-

l'essiccamento

rami

la

perdita

verde.

di pi,tnta

venuero

fatte

specchietto

numerose

titolaziolli;

rappresentano

i dati

dosaggi:

Quantità

0/o

di alcaloidi

In g.

l° Metodo

(Rif. da OGlER)

2° :Metod-o-(Farmac. Inglese

e Amoricn.na\

Montagne

di

Giffone (Reggio Cal.).

0,46

0,48

Giardino doll'Istituto (Messina).

...

0,30

O,'lO

0,12

\1;]5

0,18

0,20

Provenienza

"

"

"

"

( pin.ll!.a coltivata

2'1 al tllo ).

e nella

e poi (lislwste

di tanto

di

sui

era in piena fioritura.

pesate

anno,

vennero

coltivata

3° :l llllO).

radici

dosaggi

raccolte

la piauta

in ambienti

nel seguente

coi diversi

cresciute

mi son servito

nelle foglie

ciascuna

risuJt,ati

quando

del decorso

del peso allo stato

Alcuni

Le foglie venivano

di giugno

dal piCClIlOlo, venivano

una dopo l'altra

all'aria

coltivate.

REAZIONI

Il residuo

lasciato

osservazione

giallastre,

dal cloroformio

microscopica

la presenza

La soluzione'

contenente

fa rilevare,

lli aghi setacei,

solforica

gli alcaloidi,

del

di estr<lzione,

dopo

mente

del contenuto

degli

acido

1.) Cùl reattivo

si 1m precipitato

estrazione,

odore viroso,

sgradevole.

su vetrini

rosso-bruno.

di orologio

tr<lsform:lzioue

alcaloidi,

in

il residuo

solfato

legger-

si osserva:

di iodo-mercurato

di K)

lattescente.

di

BOÙCHARDAT

(ioduL'O potassico

iodurato)

rosso-scuro.

3.) Col reattivo

pi tato

di

colore

di lVIAYER (soluzione

2.) Uol reattivo

si ha precipitato

amorfe,

(atropina).

caratteri:

piglia

Distribuendo

cloroformico

sostanze

alla

caratteristico.

a b<lgllo-maria

-

a

cloroformico

con Na OH acquista

3.) Riscaldata

evaporato,

translucidi:

i seguenti

l.) Ha un odore aromatico

Reattivi generali.

in mezzo

priswatici,

residuo

presenta

2.) .Alcalinazzata

di estrazione

di

(ac. fosfotungstico)

SCEInLER

si !la preci-

bianco.

4.) Con acido

picrico

in soluzione

osservasi

precipitato

tannico

in soluzione

si !la precipitaio

d'oro

in soluzione,

biall-

co-gialliccio.

5.) Con acido

6.) Oon cloruro

senza

giallastro:

(1're-'

di josciamina).

Reattlvi speciali. -

l'estr<lzioue

qualche

KOR,

di HNOa

potuto

fumante

possono

essere

tracci e di

di porcellana,

e faccndo

e marcata

costantement,e

ancora

VITALI:

di una goccia

ulla bella

c1Je non sono più svelabili

VITALI,

di

messe in capsnla

con aggiunta

si ottiene

Ho

Reazione

cloroiormica

goccia

a secchezza,

loidi,

precipitato

biancastro.

di

evaporare

soluzione

colorazione

rilev<lre

che

in evidenza

del-

aggiungendo

Il

b. m. fino

alcoolica

di

violetta.

dosi minime

con le reazioni

messe

residuo

del

di

l\'[AYER

mediante

alcao del

1'azione

midriatica

di gran

sull' occhio

lunga

Vennero

superiore

fatto

uomo,

anche

Somministravo

foglie,

il succo

zione

con H2S0~

titolata

agli

spremuto

campione

della

diluit'l

(rane

come

gli

snlF occhio

il macerato

di bacc1Je mature

del residuo

qni appresso

(li scnsibilitù

e pesci) e

animali

pill

<1tropina.

animali

di solfato

freddo:

ed il gatto

applicazione

0,50

neutro

somlllinistrazione,

Hiporto

Rana

verso!'

qualche

in modo da contenere

soluzione

prillla

il cane

biologico

chimici.

a nilll:l,li a sangue

8\1

scegliendo

dopo!'

no

ai reattivi

condotte

sn mammiferi,

sensibili,

di g:-..tto, vero l'cattivo

Ilel

cloroformio

alcaloidi,

di atropina.

neutralizzata

alcune

delle

1Jacche

verdi

e. per iniezione,

di

%

di

di coniglio.

di

la sol n-

estrar.ione,

mcdiante

JJa solnzione

con car1Jonato

numerose

o di

una

veniva,

sOllico.

esperienze.

di g". 82.

S'inietta

Dopo

motoria,

-

nel sacco dorsale

5' dal!' iniezione

1 cc. di macenlto (li foglie:11 ] 0"/0'

l'animale

aUlllent,o dell' eccitauilit:ì.

Dopo

20' paralisi

Messo

allo scoperto

mente

per arreHtarsi,

completa:

present.:t intensa

eccitazione

riflessa.

1'animale

il cuore, si vede qnesto

dopo non molto,

semul'a

pulsare

in diastole

curarizzato.

ancora

debol-

imcompleta.

Rana di gl'. 35.

-

S'iuietta

lIel sacco

dorsale

loidi estratti.

-

Dopo

5' stato

di eccitazione.

1 cc. della

soluzione

degli

alca-

-

Dopo

sale

-

non riesce

Dopo

-

a prendere

30' paralisi

immobile,

. senta

è rlepresso;

2Ù' l'animale

leggere

Dopo

quella

motoria

con la testa

agli

l'animale

stimoli

negli

comincia'

che i mov.imeùti

posizione

dor-

ventrale.

muscolari

due ore I; ani;nale

sulla'

qUHsi completa;

abbassata:

contrazioni

fa osservare

messo

meccanici'

pre-

arti.

a ··rimettersi;

degli arti

rimane

nel

posteriori

saltare

un pò1

sono

tardi.

Bana di gl'. 35.

-

S'inietta

nel sacco

di atropina

-

a 0,50

Si' osserva

campione

sintomatologia

e lo stesso

decorso

del-

precedente.

N. B. Si rileva

determina

di soludone

l cc. di una soluzione

%,

la stessa

l'esperimento

atropina

dorsale

0,50

come una soluzione

l'identica

degli

%

0,50

H-7.ione biologica

alcaloidi

di solfato

%

neutro

di un' egùale

di

quatità

estratti.

Rana di gl". 28.

-

Si mette

il cuore

di pilocarpina

Si instilla

Snbit.)

1

%

allo scoperto

e si

fino all' arresto

ulla goccia

dopo il cuore

della

ripiglia

-

Si mette

loidi estratti

del cuore

soluzione

dena'

'soÌuzione

in diastole.

in esame.

i suoi movimenti.·

ESPERIMENTO

Pescc di acqua dolce (qjp"inus

istilla

V

at~l"atus) di gr. lO,

in uu bicchiere

contenente

una soluzione

degli alca~

1:5000.

Dopo

5' l'animale

Dopo

un' ora iniziano

si mostra

intensi

irrequieto

accessi.

ed agitato.

convulsJvi,

l'animale

nuota

assai

e, qualche

-

irregolarmente,

volta,

a scatti,

compie

movimenti

a spirale

cade fuori dal recipiente.

Dopo tré ore giace

su un fianco, completamente

ineccitabile

e paralizzato.

Cano di leg. 6,500.

Oro!l

-

Si somministrano

per lJocca gr.

75 di bacche

mature

spappolate.

!l,'t5 -

L'animale

è colto

del contenuto

gastrico,

tetto. Osservasi

Persiste

-

di vomito,

nerastro,

dilatazione

lo stato

L'animale

in tanto

da accessi

rimette

e si, mostra

un pò

alquanto

agi

pupillare.

di irrequietezza.

si mostra

depresso,

come assopito,

di tanto

si lamenta.

Il giorno appresso

o persiste

l'animale

la dilatazione

si mostra

ancora

depresso,

pupillarc.

Cane di leg. 5.500.

Ore lO

-

Si iniettano

soluzione

ottenuta

10,5

Osservasi

10,15

Midriasi

lerazion~

sulle

fenomeni

-

di

Persiste

del durso

cc. 5 della

cloroformico

solita

di estrazione.

•..

già midriasi.

dei battiti

Stato

la cute

dal r~siduo

intensèt;

L'animale

regge

sotto

marcata

cardiaci

è più calmo

depressione

gamlJe

paretici

sovraeccitabiliUt

e dei movimenti

respiratori.

e un pò depresso.

aumentato.

e sta sempre

che iniziano

lo stato

con acce-

L' allilllall~

coricato

nelle

di depressione.

non

si

su un fianco per

estremità

posteriori.

a stento sulle gambe.

20

N. B. -

L'animale si è alquanto ripreso.

La midriasi si è mantenuta fino al quarto

giorno

dell' esperienza.

Gatto di gl'. 820.

Ore Il

- Si somministra

per sonda cc. 40 di macerato ottenuto

con 100 gr. di bacche verdi.

"

1!.,20 -

Intensa

midriasi:

si mostra irreqnieto

l' iride sembra scomparsa. L'amimale

e miagola continuamE;Ilte.,

14

-

L'animale

è depresso, in uno stato di assopimento.

Ore 18

'-

Diminuito

lo stato di depressione,

"

1'animàle

tende a

-'

rimettersi

N. B. -

allo stato normale.

L'intensa

azione

midriatica

si mantiene

per àltri 4

giorni dopo 1'esperimento.

ESPERIMENTO IX

Gatto di gr. 850 (lo stesso dell'esperimento precedente).

Ore lO

- S'iniettano sottocute 3 cc. della soluzione di alcaloidi.

estratti.

Mic1riasi ed irrequietezza

L'animale,

.continuamente.

11,30 -

sempre

dell' animale.

agitato

ed irrequieto,

Notasi leggiera. paresi degli arti;

1'animale

è sempre

depresso, tiene gli occhi chiusi e sembra assopito;

stimo-

lato apre gli occhi, miagola per un pò e poi ti~ade nello

stato di aRsopimento.

20

-

Pel'siste lo stato di assopimento

-

Il giorno appresso 1'animale

senta ancora marcata

midriasi

e di paresi degli arti.

è più

sveglio,

che si prolnnga

ma prefino al

Ooniglio di gt'. 1500,

-

Si istillano

luzione

-

Dopo

stanza

uu quarto

marcata

Dall'insieme

ticbe

sull' occhio

delle

e la coltivazione

radici,

sia possibile

compiere

tnra

dolht medesima

so-

ricerche

midriasi,

culturali,

anche

belladonna

in Sicilia

diviene

chimico·analicome l'aUeechi-

Oal'lbria,

(Messina).

abba-

per tre giorni.

rilevare

della

e un ambiente

cielo

che

anatomiche,

si può anzitutto

della

uu terreno

l'intiero

inizia

a mezzo

Le ]lian~e banno

climatico

adatto

stati

per

vegetativo,

essendo

normali

la pnrte

hotaniea,

la bellndonna

atropa

dell'Italia

settf)(ltrionnle

di

tro-

poter

la

fiori-

e· la frnttificazione.

Per

quanto

riguarda

si differenzia

dalla

sto d'Enropa

più per alcuni

grossezza

foglie,

comune

notevole

pedicelli

gici -

delle

e còloro

peli protettori

Por

metodi

il dosaggio

sperimontatori,

I risuttat.i

degli

è ritenuto

infatti

Nella

di errore,

inferiori

tecnica

che,

quasi

e l'altro,

dOSllggi

sempre

fatti.

nelle

xt'rofilia,

che

caratteri

per

delle

istolo·

opport'lIno

seguire

da OGmu"

etc.

ìlcl suo

inscritto

nelle

Farlna-

giudizio

di

diversi

allo scopo.

ricerche

sopra

col primo

si è cercato

spiccata

c peluria

per ••..concorde

la. bont.à dei metodi

eseguita

e del re-

grandezza

ho crednto

in queste

si sono avuti

-

cnlabrese

a staffile.

riportnto

ben adatt.o

ottenuti

lavorando

nei numerosi

ecc. -

alealoi(li

Tossicologica,

esteriori

di\'Cl'sa

fiori

ed americana,

per la eoncordanza,

germente

dei

uuo è quello

di Chimica

inglese

caratteri

radici,

Inngbissimi

volumetrici:

Trattato

copee

due goccio

mezz' ora e si mantiene

eseguite

mento

infatti,

d'ora

dopo

e biologiche

vato,

destro

in eBame.-

possono

confermare,

descritti;

valori

leg-

metodo.

di eliminare

mel1l:'sime condizioni

tutte

le cause

sperimentali

In' quanto

pianta

sottoposte

si ritiene

~

al principii

in

aL1 esame,

potere

di VITALI

rica

residuo

odore

nelle

nelle diverse

alle reazioni

nelle

foglie,

foglie

-

la soluzione

(precipitato

della

con

soluzione

rami,

idrato

l1ell'.atropina

801fo-

cam1)iamento'

sorlico

stessa

eseguite,

de;lIa solùziune

il calore,

della

nelle' radici

è contenuta

merliante

parti

chimiche

nei

posi ti va, colori to brllnastro

cloroformico

alcalinizzanllo

josciamina

cbe

quantità

.(reazione

contenuti

in base

affermare

maggior

del

attivi

eéc.),._o

con soluzione

di

della.

(li clòruro

d'oro).

La reazione

ben netta:

possa

del Va'ALI

essa

essere

si ritiene,

ancbe

data

si è dimostrata

sempre

caratteristica

molto sensibile

dell' atropina,

da aJt.ri alcaloidi

e

quantunque

(lello stessogrnppo

: joscia-

m ina, josci na, omatropina.

Si ammette

atropina,

cbe la bellado~lla

josciarnina

SCHllInDl'L'

(7), invece,

·modo, josciamina,

In passato

nelle

e joscina

foglie

contenga

e che

la

nella belladonna

mentre

ambedue

di belladonna,

erano

ma, secondo

I;ARSONNF.A.U, 1921, (8), la josciamiua

Secondo

contenuta,

l'atropina.

alcaloidi

isomeri:

predomini.

sarebbe

poco sarebbe

qnesti

tre ,alcaloidi

prima

in ispecial

"

considèrati

le osservazioni

soltanto

presenti

di

si trova

GORIS e

in esse' pre-

formata.

Comunque,

espressi

i valori

tanto

. alcaloidi

in atropina

isomeri,

banno

entro

••

della

i limiti

è riscontrata

industriale.

In seguito,

che io josciamina,

trovato,

colle

pianta

coltivata

sottoposte

ad

normali.

alle foglie

da tempo

di

però,

alcaloidi

da diversi

Una

essere

essendo

queste

sperimentatori

titolazioni,

si

differenza

dalle

cbe la belladoDna

confronto

diverse

analisi

leggiera

provenienti

in

possono

poichè,

alcaloidi

Si era ammesso

scopo

dosaggi

di

pressocclrè

in contenuto

varii

peso molecolare.

rispetto

ricca

coi

lo stesso

Il quantitativo

. ne11e parti

otten~ti

mantiene

in più si

piante

originarie.

selvaggia

fòsse più

a quella

coltivata

veniva

affermato.il

a

contmrio,

l'uso

Ull

cioè che sotto

(li mezzi adatti,

qualltitativo

piante

si possano

di principi

selvatiche.

di cliversi

l'influenza

fattori:

qualitù

studiata

sono pill ricche

in principii

coltivate

nell'ammettere

pianta

in vicinanza

e pianta

a conferma

Ulteriori

relativa

il risultato

ricerche,

dalle

grado

stabilire

il contenuto

di potere

glie, anclle

Per

<'lei rami

quanto

animali

e delle

riguarda

diversi,

piante

della

pianta

negli

fl.llimali a sangue

l'azione

caratteristica

dell'atropina,

è l'azione

e arrestato

Altro

delle

ci

metteranno

olt.re che

in

delle

eseguite

dell' attività

reazioni

che

fo-

in

primo

chimiche.

quelli

stadio

su

fa.nnaIn-

a sangue

11alla silltomatologia

generale,

di

~no stato di deprcssione,

sv{'labili

con mezzi

alla belladonna,

dalla

da rivelare

chimici.

di rana

eccitaRopore,

messo

allo sco-

pilocarpina.

e persistente

generali.

ha presentato,

e duratura.

"-',

rilevabile

sono i. fatti

tanto

sul cuore

caratteristico

costantemente

o nnlli

sensibilissima

intensa

conferma

cioè un

antagonista

in diastole

sintomo

midriatica,

scarsi

su materiale

e morte.

Tipica

porto

t.m

Tale asserto

biologiche

frcd(lo

riconoscere,

ziono a cui segue, per dosi tossiche,

paralisi

di continuare

prove

e<'l un controllo

si può chiaramente

alcaloideo

leggiera.

alcaloideo,

una ,netta

fatti

caldo

d'accordo

mdici.

codinamica

tanto

Si è però

selvaggi e,

le numerose

esse danno

al

al sole

esperimenti.

cbe mi propongo

ricavato

l'influenza

esposizione

al contenuto

di questi

delle

le foglie appartenenti

sia sempre

più abbondante

Autori

concimazione,

come pure

coltivata

a quello

che le foglie sviluppate

di abitazione.

che la differenza

selvaggia

avrebbe

attivi,

e con

che possiedono

uguale

da alcuni

del terreno,

ecc. e così si è visto

razionale

delle piante

pl'essocchè

sole, et:\, clima

a piante

cultura

ULa

ottenere

attivi

Si è inoltre

di

è l'intensa

anche in quegli esperimenti

L'iride

in cui

del gatto si è dimostrata

tracci e minime

di alcaloide

Anc1.Je il coniglio,

che è poco

per applicazioni

azione

congiuntivali,

non più

sensibile

midriasi

In rlefinitiva,

in rapporto

titative

i risultati

con quelli

-

eseguitl',

positivi

(lelle

(lelle ricerche

si fanno

prove

cbimicbe

ritenere

biologiche,

-

messi

qualitative

consigliabile

l'uso

e quan-

della

pianta

a scopo farmaceutico.

Dopo quanto

è stato

1.) La belladonua

A tropa

<lella

Farmacologia

per l'ambiente

si

esteriori

sperimentale

<li Messina

si rit,iene

Calabria

per alcu ni caratteri

2.) La coltura

vate,

esposto,

climatico

concludere:

differenzia

dalla

comune.

e microscopici.

fatta

(Sicilia)

poter

nel giardino.

è riuscita,

adatto,

del R. Istituto

avendo

regolarmente

le piante

compiuto

di

coltil'intero

ciclo vegetati va.

3.) Dato che il contenuto

delle

foglie e eli altre

di titolazione

parti

normali

piante

-

selvagge

cile cresce

della

e controllato

miti pressoccbè

-

pianta"

con ricerche

-

con una

si ritiene

spontanea

alcaloideo

atropina,

ricavato

cori metodi

liiologiche,

risulta

leggera

differenza

che la beJladonna

che la coltivata,

jo~ciamina

possa

-

adatti

entro

li-

in più per le

calabrese.

sia quella

essere utilizzata

per gli

usi farmaceutici.

bra

4.) La regolarità

dei risultati

ottenuti

deporre

della

dei metodi

a favore

ferito

da

dalle

Farmacopee

L'A.

tagne

tuto

studia

<li Giffone

comune

serva

0GlER

Atropa

bontà

(Trattato

di chimica

inglese

ed americana.

la belladonua

(Prov.

per

Reggio),

alcuni

caratteri

che la coltura

sperimentale

di Farm3cologia

di Messina

attecchite

facilmente

mediante

eseguiti,

tossicologica)

che cresce

di

uei numerosi

la

quale

nel

e quello .riportato,

di radici,

sulle

si differenzia

e

hanno

del

mondalla

microscopici.

giardino

(Sicilia.) è riuscita,

getti

sem-

cioè quello ri-

neJla Calabria

esteriori

fatta

dosaggi

R.

OsIsti-

poichè le piante,

compiuto

rego-

]armente,

per ]e cOIHlizioni climatiche

L'A. rileva

delle foglie

e di altre

di titolazione

miti

piante

parti

e control]ato

pressocc1Jè

selvagge

che cresce

che il contenuto

normali

-,

spontanea

della

adatte,

a]ml1oideo pianta,

con ricerche

-

e ritirne

quanto

ciclo vegetativo.

atropina,

josciamina

ricavato

con metodi

biologichp,

l'i;,;nlta

con ulm leggera

che la belladonna

la coltivata,

l'intero

(liffcl'enza

calabrese,

possa

-C

adatti

entro

li-

in -più per le

tanto quella

essere utilizzata

per

gli usi farmaceutici.

I. - MATTEI. - Rivista dcllc E"8CUZC c rlci .P'/'(~(umi. An no XIII,

)l". 44,

1931, IX.

2. - DE CECCO. - Iutorno ai 1Jal'ii mctodi di titolaziouc

dcgl-i alcaloidi

sullc .'oinnaccc. «L'Officina".

VoI. IlI, 1930.

3. - CAINES et EVERS. - T/w Phnnna'~. «.Journal

Pharrnacist",

1926.

4. - POUSCI-IAUD.- Rif. da MASOTTI. - La Farmacia

Galcnicn) VoI. I,

Tipografia A. Corni, Bologna, 1927.

5. - OGIER·KoHN·AREST. - Ohimùj1lc toxirologi'1l1c. VoI. II, Ga.ston Doin ;

Edit. Pari~, 1924.

G.. AIAZZI-MANCINI. - Giornalc di Oltilnica Mcdica, ln33.

7.. SCHMIDT. Rif. da TSCltIRH. - Ifandll/lch dcr Phannn1.:ognosic. Bd. III,

Leipzig, 1923.

.

8. - GORIS et LARSONNEAU. - Estmii'i .fluidi i'itolnii Invcrni, VoI. VII.;'