TUBO DIGERENTE:

INTESTINO

G. Mazzoni

Tecniche di Radiodiagnostica (MED/50)

A.A. 2015-2016

TUBO DIGERENTE:

INTESTINO TENUE

G. Mazzoni

Tecniche di Radiodiagnostica (MED/50)

A.A. 2015-2016

Tenue: riferimenti anatomici

Comprende quella porzione del

tubo digerente estesa tra

stomaco ed intestino crasso ed è

costituita da tre segmenti:

duodeno, digiuno ed ileo

Il duodeno viene valutato

distintamente per le sue peculiari

caratteristiche morfologiche e

funzionali; il digiuno ed ileo

costituiscono il cosiddetto

intestino mesenteriale che inizia

dall’angolo del Treitz e termina

nello sfintere ileo-cecale in un

ventaglio di anse, lunghe circa 6

metri, che rimangono adese alla

parete posteriore dell’addome dal

mesentere

Lo sviluppo del tenue è tale che la

parte digiunale occupa

prevalentemente i quadranti

superiore e medio di sinistra,

mentre la parte ileale si dispone

nei quadranti medio ed inferiore di

destra

Intestino tenue mesenteriale e crasso

Magnaldi fig. 236 pag. 274

Tenue: riferimenti anatomici

Il digiuno presenta un rilievo

mucoso caratteristico, ricco di

valvole conniventi, cioè pliche

mucose brevi e curvilinee, che

diventano meno frequenti

passando verso l’ileo

prossimale per scomparire a

livello terminale

Sulla superficie di queste

valvole si trovano delle villosità

o «villi intestinali» cui

competono i processi digestivi e

di stimolo al transito del

contenuto intestinale. Anche

essi sono di forma e numero

variabile, più abbondanti nella

porzione superiore del tenue

rispetto a quella inferiore

Clisma a doppio contrasto dell’intestino tenue

1: pliche conniventi – 2: sondino naso-diguinale nei vari

tratti attraversati (dallo stomaco all’angolo del Treitz) – 3:

anse digiunali – 4: anse ileali – 5: colon ascendente

Magnaldi fig. 237 pag. 275

Tenue: riferimenti funzionali

L’attività motoria del digiuno-ileo si

distingue in tonica e fasica

Il tono varia durante la digestione,

è maggiore nella prima fase e

tende a diminuire successivamente

L’attività fasica è caratterizzata da

movimenti peristaltici, pendolari e di

segmentazione:

• la peristalsi progredisce con la

velocità di un cm/sec; è

massima nel digiuno e si riduce

gradualmente nell’ileo

• i movimenti pendolari

consistono in contrazioni

ritmiche, così come i movimenti

di segmentazione; entrambi

mescolano il contenuto

intestinale e ne facilitano la

digestione

Radiografia dell’addome (AP a paziente supino)

1a-b: profili dei muscoli psoas – 2: aria (a: nello stomaco; b:

nel colon trasverso; c: nel tenue) – 3: residui fecali (a: nella

flessura splenica del colon; b: nel colon discendente; c: nel

sigma) – 4: rene destro – 5: fegato

Magnaldi fig. 238 pag. 276

Tenue: esame baritato per os

Lo studio preliminare del tenue può essere effettuato «in coda» allo

studio a DC delle prime vie digestive

Circa 2 ore dopo l’esame dello stomaco e del duodeno, il paziente

viene richiamato per effettuare due radiogrammi panoramici (uno in

decubito ed uno in stazione eretta) per valutare la progressione del

pasto baritato

La osservazione radioscopica delle varie anse, la non interruzione

della loro opacizzazione, la normale distribuzione nei vari quadranti,

la contrattilità vermicolare caratteristica, la opacizzazione in tempo

normale e l’aspetto regolare dell’ultima ansa ileale sono tutti rilievi di

grande importanza per un giudizio di negatività

Rilievi di incertezza diagnostica o alterazioni di tale semeiotica

oppure dati clinici di possibile patologia del tenue devono orientare

per uno studio più selettivo

Tenue: esame per os (tenue seriato)

Lo studio baritato dell’intestino tenue mediante somministrazione

orale di MdC rappresenta un’accettabile alternativa allo studio

selettivo del tenute tramite enteroclisi nel caso in cui quest’ultima

metodica non sia tecnicamente realizzabile

Preparazione del paziente: assunzione il giorno prima dell’esame

(mattina) di un primo purgante ad azione prolungata sul colon

(sennosidi) e di 15 gr di solfato di magnesio (pomeriggio) seguiti

dall’assunzione di 1,5-2 litri di acqua per poi rimanere a digiuno fino

al momento dell’esame

Preparazione del MdC: due dosi di sospensione di solfato di bario a

media concentrazione (60% p/v) ad una delle quali sono aggiunti

due cucchiai di sorbitolo

Tenue: esame per os (tenue seriato)

Proiezioni radiografiche:

•

•

•

•

•

•

Si esegue un primo radiogramma panoramico dell’addome senza MdC

con il paziente in ortostatismo per escludere eventuali livelli idro-aerei

Si invita il paziente a bere la prima dose di MdC baritato

Si acquisisce il primo radiogramma (in decubito) dopo MdC, ottenendo

così la rappresentazione in rilievo dello stomaco

Sotto guida radioscopica si controlla la progressione del MdC,

acquisendo i radiogrammi in successione (in decubito)

Quando si evidenziano le prime anse digiunali, si invita il paziente ad

assumere la seconda dose di MdC contenente sorbitolo che ha il

compito di richiamare liquidi nel tratto ileo-digiunale e di favorire quindi il

movimento peristaltico, facendo progredire il MdC verso il colon

Il transito del tenue giunge a termine quando si evidenzia l’ultima ansa

ileale ed il MdC, attraverso la valvola ileo-cecale, opacizza il colon

Tenue: esame per os (tenue seriato)

Rx in stazione eretta senza MdC

Carriero fig. 4-5-6 pag. 193

Radiogramma in decubito supino

Radiogramma in decubito prono

Tenue: esame per os (tenue seriato)

Radiogramma in decubito supino

Carriero fig. 1-2-3 pag. 194

Radiogramma in decubito prono

Radiogramma in decubito supino

Tenue: esame per os (tenue seriato)

Ultima ansa ileale

Carriero fig. 1 pag. 195

Tenue: enteroclisi (o clisma) del tenue

Questa tecnica consente giudizi di buon dettaglio, globali o di settore nello studio

del tenue

Ha avuto il suo massimo sviluppo negli anni ‘90 e una successiva progressiva

riduzione dopo l’avvento e la diffusione della TCMD: la complessità delle

manovre e tempi lunghi della metodica, la scarsa tollerabilità da parte del

paziente, nonché la elevata dose di radiazioni erogate oltre alla non sempre

affidabilità diagnostica spiegano la caduta di interesse per la metodica

La tecnica prevede l’infusione continua di una discreta quantità (500 cc) di bario

a bassa concentrazione (60%,diluito al 50%), ma a rapido transito (100-120

cc/min) direttamente all’inizio del tenue mesenteriale (angolo di Treitz) attraverso

la sonda di Bilbao-Dotter, inserita per via nasale e dotata di guida metallica

radiopaca

Si eseguono radiogrammi panoramici o di settore con il paziente in decubito

supino, intercalati da visione radioscopica e compressione dosata per

focalizzare e documentare eventuali lesioni

Dati tecnici: tempi di esposizione brevi (0,31-0,05 sec ) – kilovoltaggi alti (120130 kVp), fissi per tutto l’esame – amperaggi medio-alti (420-500 mA),

utilizzando la tecnica automatica dell’esposizione «ad un punto»

Tenue: enteroclisi (o clisma) del tenue

Clisma del tenue

Mazzucato fig. 8.102 pag. 895

Tenue: clisma del tenue a DC

La variante a doppio contrasto (DC) presenta caratteristiche metodologiche del tutto

sovrapponibili alla tecnica a contrasto singolo

Per entrambe infatti, al fine di assicurare il migliore risultato iconografico è necessaria

una buona preparazione intestinale del paziente:

• il giorno prima dell’esame questi assume a colazione un primo purgante ad

azione prolungata sul colon (sennosidi). Nel pomeriggio assume 15 gr di solfato di

magnesio, con azione rapida sul tenue. Fino alle ore 21 assume 1,5-2 litri di

acqua (per ovviare all’effetto di disidratazione del purgante), per rimanere a

digiuno assoluto fino al momento dell’esame

• circa 20 min prima dell’inizio dell’indagine, si può decidere di somministrare 10

mg di metoclopramide (1 fl i.m.) (Plasil) allo scopo di rendere più agevole

l’intubazione (favorendo la distensione del piloro), di accelerare il transito della

colonna baritata e di ostacolare il reflusso entero-gastrico

Prima di introdurre il catetere si esegue un primo radiogramma dell’addome a vuoto in

stazione eretta per valutare l’eventuale presenza di livelli idro-aerei

Successivamente si procede all’introduzione del catetere per via orofaringea o

nasofaringea (preferita) sotto guida radioscopica fino all’angolo di Treitz, preferendo

l’uso di sondini con palloncino (per evitare il reflusso di MdC) e con cavetto a controllo

di torsione

Tenue: clisma del tenue a DC

Addome a vuoto in stazione eretta

Carriero fig. 3 pag. 200

Radiogramma a vuoto con il sondino in situ

Carriero fig. 4 pag. 200

Tenue: clisma del tenue a DC

Dopo aver introdotto il sondino, viene eseguito un secondo radiogramma a paziente

supino per documentarne il posizionamento

Si procede quindi all’introduzione del MdC attraverso il catetere. La somministrazione

può avvenire manualmente con siringhe di varia grandezza o con pompe peristaltiche

La quantità di MdC è di circa 350-450 ml a concentrazione superiore a quella indicata

per l’enteroclisi con tecnica standard (80% p/v) ad una velocità di 90-110 cc/min

La progressione del bario deve essere seguita in scopia, acquisendo radiogrammi

mirati in caso di sospetta patologia

Dopo la valutazione delle prima anse digiunali, si introduce la metil-cellulosa-0,5%, ad

una velocità di flusso superiore a quella utilizzata per il bario, il cui compito è quello di

spingere verso le pareti il bario favorendo l’effetto della verniciatura, distendere il lume

intestinale e creare il doppio contrasto, facendo contestualmente progredire il MdC

baritato nelle anse ileali

L’indagine termina quando il MdC baritato attraversa la valvola ileo-cecale

I radiogrammi a DC vengono ripresi con il paziente prevalentemente in decubito

prono

Tenue: clisma del tenue a DC

Pompa per infusione di bario e metil-cellulosa

Carriero fig. 1-2-3 pag. 202

Tenue: clisma del tenue a DC

Progressiva opacizzazione delle anse digiuno-ileali

Carriero fig. 1-2-3 pag. 201

Tenue: clisma del tenue a DC

Clisma del tenue

(radiogramma panoramico)

Ultima ansa ileale

Carriero fig. 4 pag. 201

Carriero fig. 5-6 pag. 201

Tenue: clisma del tenue a DC

Clisma del tenue

Mazzucato fig. 8.103 pag. 895

TUBO DIGERENTE:

INTESTINO TENUE

G. Mazzoni

Tecniche di Radiodiagnostica (MED/50)

A.A. 2015-2016

TUBO DIGERENTE:

INTESTINO CRASSO

G. Mazzoni

Tecniche di Radiodiagnostica (MED/50)

A.A. 2015-2016

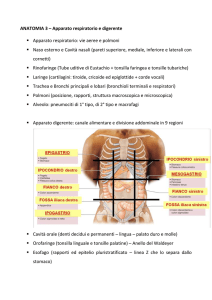

Crasso: riferimenti anatomici

E’ il segmento terminale del tubo

digerente che comincia con

l’intestino tenue mediante la valvola

ileo-cecale e si apre all’esterno con

l’orifizio anale

Si divide in sei porzioni: cieco,

ascendente, trasverso, discendente,

sigma e retto:

•

il cieco si trova nella fossa

iliaca destra, inferiormente ad

un piano passante per la

valvola ileo-cecale

•

il colon ascendente segue il

cieco e si estende fino alla

flessura epatica dove trapassa

nel trasverso

•

il colon trasverso si estende

dall’ipocondrio destro al

sinistro, descrivendo una curva

a largo raggio a concavità

rivolta verso l’alto e raggiunge

la flessura splenica

L’intestino crasso nelle sue diverse porzioni.

Carriero fig. 1 pag. 203

Crasso: riferimenti anatomici

•

il colon discendente va dalla

flessura splenica al sigma e si

differenzia dalle porzioni

precedenti per il minore

calibro e per le austra che

sono più piccole e distanziate

tra loro

• il sigma si estende dalla

cresta iliaca sino al 3^

metamero sacrale

• il retto si continua al colon

sigmoideo e termina nella

linea pettinea da dove inizia il

canale anale che si estende

fino all’orifizio esterno

La parete del colon è costituita da

una tonaca sierosa (peritoneo),

da una tonaca muscolare, da una

tonaca sottomucosa e da una

tonaca mucosa

L’intestino crasso nelle sue diverse porzioni.

Mazzucato fig. 8.125 pag. 923

Crasso: riferimenti anatomici

La tonaca muscolare è

formata da uno strato interno

circolare ed uno esterno

longitudinale le cui fibre si

raccolgono in tre fasci detti

tenie (mesocolica, omentale o

epiploica e libera)

Ai lati delle tenie la parete si

solleva in gibbosità separate

tra loro da solchi diretti

trasversalmente; ai solchi

corrispondono, sulla superficie

interna, le pliche semilunari

che formano delle

concamerazioni chiamate

austra, il cui disegno è più

evidente nel colon trasverso,

mentre va diminuendo nel

discendente e nel sigma

Sezione sagittale; le tenie e le pliche semilunari

determinano le concavità australi

Mazzucato fig. 8.108 pag. 903.

Crasso: riferimenti funzionali

Le funzioni principali del

colon sono il riassorbimento

ed il trasporto

Il riassorbimento dell’acqua

avviene nella porzione

prossimale del colon

Il trasporto si compie

mediante due tipi di

movimenti del crasso che

sono:

• le contrazioni locali che

conferiscono

all’intestino un aspetto

«a fisarmonica»

• i movimenti colici che

provocano la costrizione

del lume intestinale

Colon in fase di contrazione.

Il rilievo mucoso risulta increspato con cancellazione

delle pliche semilunari e delle austra

Mazzucato fig. 8.112 pag. 905.

Crasso: clisma opaco

Il clisma opaco tradizionale è nato con la radiologia e per molti

decenni è rimasto l’unico esame utilizzato per lo studio dell’intestino

crasso, nonostante i suoi limiti diagnostici nello studio del lume

colico. La metodica permette infatti di apprezzare lesioni stenosanti

od infiltranti, ma è scarsamente sensibile nel rilievo delle lesioni

vegetanti

Tale metodica è oggi riservata soltanto per ricercare eventuali

varianti morfologiche, per lo studio dei neonati e dei lattanti, per il

controllo immediato di interventi chirurgici e nella stipsi del bambino

Attraverso una sonda rettale viene introdotta una sospensione

baritata in quantità tale da distendere l’intero colon (circa 800 cc)

La progressione della colonna baritata è attentamente seguita sotto

scopia in modo da individuare qualsiasi arresto temporaneo-duraturo

I radiogrammi vengono ripresi nelle proiezioni opportune in modo da

dissociare tutte le volute delle anse

Crasso: clisma opaco

Clisma opaco tradizionale con il

paziente supino in proiezione OAD

Mazzucato fig. 8.124 b pag. 922

Crasso: clisma a doppio contrasto (DC)

Il clisma a DC, sviluppato a partire dagli anni ’70, deve il suo

successo all’avvento di più elementi fra i quali giova ricordare la

produzione di:

•

•

•

•

•

•

sospensioni baritate micronizzate (dell’ordine di 3-4 micron), arricchite

da sostanze anti-schiuma ed anti-bolle (dimetil-polisilossano e sostanze

a base di carbossi-metilcellulosa) e caratterizzate da alta densità,

elevato grado di adesività e bassa viscosità, al fine di ottenere sottili

pellicole vernicianti opache, stabili ed uniformi

catene televisive digitali ad elevato potere risolutivo, particolarmente utili

per le visioni scopiche

tubi radiogeni di adeguata potenza ed efficienza, in grado di esprimere

piccole macchie focali

immagini radiografiche digitali (IB con telecamera CCD ed oggi i

moderni sistemi digitali a flat panel)

farmaci ipotonizzanti (Buscopan) in grado di facilitare la distensione

della mucosa in fase di insufflazione, riducendo lo spesso delle pliche

semilunari

Sonde (tipo Muller) a grossa oliva distale con fori di uscita anche

laterali, predisposte per tre vie di comunicazione: una all’imbocco del

raccordo per il contenitore del bario, una seconda via per la sacca di

scarico ed una terza via per l’insufflazione di aria

Crasso: clisma opaco a DC

Al fine di assicurare il migliore risultato iconografico, è necessaria una buona

preparazione intestinale del paziente:

• il giorno prima dell’esame questi assume a colazione un primo purgante ad

azione prolungata sul colon (sennosidi). Nel pomeriggio assume 15 gr di solfato di

magnesio, con azione rapida sul tenue. Fino alle ore 21 assume 1,5-2 litri di

acqua (per ovviare all’effetto di disidratazione del purgante), per rimanere a

digiuno assoluto fino al momento dell’esame

Prima di introdurre il catetere si esegue un primo radiogramma dell’addome a vuoto in

stazione eretta per valutare l’eventuale presenza di livelli idro-aerei

Quindi si invita il paziente ad assumere la posizione di decubito laterale e si introduce

nell’ampolla rettale la sonda a grossa oliva distale di calibro adeguato (lubrificata con

olio di vaselina)

Si posiziona il paziente in decubito prono e si fa defluire per effetto gravitazionale il

MdC baritato (1500-2000 ml) (80% p/v) sotto visione radioscopica fino al

raggiungimento della porzione ciecale. Se possibile e necessario, alcuni giri su se

stesso del paziente sono utili per la migliore l’adesività della sospensione baritata su

tutti i segmenti del colon

Si esegue un secondo radiogramma panoramico con paziente in decubito prono a

completo riempimento del viscere

Crasso: clisma opaco a DC

Radiogramma dell’addome a vuoto in stazione eretta

Carriero fig. 4 pag. 206

Radiogramma a pieno riempimento in posizione prona

Carriero fig. 5 pag. 206

Crasso: clisma opaco a DC

Si provvede a drenare nella sacca di scarico, collegata alla sonda rettale, il

quantitativo di bario in eccesso e quindi libero nel lume intestinale (di solito pari a

circa la metà o poco più della sospensione iniettata) in modo che le pareti del colon

risultino appena verniciate dal MdC baritato

Vengono successivamente iniettati e.v. 20 mg di N-butilbromuro di Joscina

(Buscopan) in modo da ridurre il tono e la motilità del colon per tutta la durata

dell’esame

Si procede infine ad insufflare aria nel colon sotto controllo radioscopico tramite

apposito dispositivo di gomma collegato alla sonda, per completare la distensione

delle anse resa possibile dall’effetto ipotonizzante, favorire l’adesione del MdC

baritato alla parete mucosa del viscere e generare il doppio contrasto. Il variare dei

decubiti può perfezionare la distribuzione omogenea dell’aria nei vari tratti del crasso

Si esegue un radiogramma dopo vuotamento e dopo insufflazione con il paziente in

decubito prono

Successivamente:

• Radiogramma mirato sul retto a paziente prono con il raggio inclinato craniocaudalmente di circa 30°

• Radiogramma mirato sul retto in proiezione LL sinistra o destra

Crasso: clisma opaco a DC

Radiogramma mirato sul retto a paziente prono

Radiogramma dopo vuotamento in decubito prono

Radiogramma mirato sul retto in proiezione LL

Carriero fig. 6 pag. 206

Carriero fig. 3 pag. 206

Carriero fig. 4 pag. 207

Crasso: clisma opaco a DC

Successivamente vengono eseguiti i seguenti radiogrammi:

• Radiogramma panoramico a paziente supino

• Radiogramma mirato sul sigma, con paziente obliquato di circa 45° (posizione

dello schermidore: OAD)

• Radiogramma mirato sul cieco (AP)

Quindi al paziente viene posto in ortostatismo per completare l’esame con i seguenti

radiogrammi:

• Radiogramma panoramico in AP

• Radiogramma mirato sulla flessura epatica con paziente obliquato di circa 45°

(posizione del pugilatore: OAS)

• Radiogramma mirato sulla flessura splenica con paziente obliquato di circa 45°

(posizione dello schermidore: OAD)

L’esame può essere integrato con vari radiogrammi (sia panoramici che soprattutto di

dettaglio a varia inclinazione) per dirimere dubbi sulla natura di certe immagini che

pongano alternative diagnostiche di tipo organico o di tipo fittizio o immagini parassite

Crasso: clisma opaco a DC

Radiogramma mirato sul sigma (OAD)

Radiogramma panoramico a paziente supino

Radiogramma mirato sul cieco (AP)

Carriero fig. 5 pag. 207

Carriero fig. 6 pag. 207

Carriero fig. 3 pag. 207

Crasso: clisma opaco a DC

Radiogramma mirato sulla flessura epatica (OAS)

Radiogramma panoramico in ortostatismo

Radiogramma mirato sulla flessura splenica (OAD)

Carriero fig. 3 pag. 208

Carriero fig. 4 pag. 208

Carriero fig. 2 pag. 208

Crasso: clisma opaco a DC

PROIEZIONI

1.- AP

a paziente eretto, a vuoto (panoramica)

2.- PA

a paziente prono, a pieno riempimento (panoramica)

3.- PA

a paziente prono dopo vuotamento (panoramica)

4.- PA

a paziente prono con inclinazione di 30° (mirata sul retto)

5.- LL

in decubito laterale destro o sinistro (mirata sul retto)

6.- AP

a paziente supino (panoramica)

7.- OAD

a paziente supino con inclinazione di 45° (mirata sul sigma)

8.- AP

a paziente supino (mirata sul cieco)

9.-AP

a paziente eretto (panoramica)

10.-OAS

a paziente eretto (mirata sulla flessura epatica)

11.-OAD

a paziente eretto (mirata sulla flessura splenica)

Nei radiogrammi in posizione supina il bario si raccoglie nel retto e nelle flessure epatica e

splenica che sono posteriori, mentre l’aria tende a distendere il sigma ed il trasverso; viceversa

avviene nella posizione prona

Nei radiogrammi in ortostatismo bario ed aria assumono la posizione propria dei livelli idro-aerei

TUBO DIGERENTE:

INTESTINO CRASSO

G. Mazzoni

Tecniche di Radiodiagnostica (MED/50)

A.A. 2015-2016