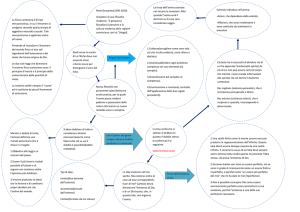

Cartesio (31-3-1596, feb 1650)

1. il dubbio

Dopo aver messo al sicuro le norme del comportamento

morale, cartesio intraprende la sua pars destruens di

tutto il sapere tradizionale.

A) il problema

L’evidenza, con i suoi caratteri (chiarezza e

distinzione) è la prima regola del metodo di Cartesio.

Nella matematica l’evidenza è chiara, ma quale

conoscenza può essere evidente in maniera

assoluta?

Il problema non può essere soddisfatto dalle scienze

particolari, che si fondano su postulati.

Quando si troverà qualcosa su cui non è possibile

dubitare, si dovrà fare di questo un principio

saldissimo.

Questo principio giustificherà il metodo e sarà il

fondamento di tutte le scienze.

Il dubbio cartesiano si articola in due momenti:

1. teorico: il riconoscimento del carattere incerto su

cui vertono le conoscenze

2. pratico: decisione di sospendere l’assenso e

considerare falsa quella conoscenza.

NB: se l’epochè (sospensione dell’assenso) nega la

verità delle idee, non nega le idee stesse.

Se negare l’esistenza dell’ente non significa negarne

l’idea, occorre vedere se vi è un’idea che rivela

chiaramente una esistenza.

c) le finalità

Il problema cade nell’ambito della filosofia, dalla

metafisica, che non lascia nulla di presupposto e sa

ricominciare daccapo.

Cartesio dubita per arrivare alla scienza, una verità

assoluta

Il suo è un dubbio metodico.

B) le tappe

d) Dubitare di cosa?

Sarà necessario per una volta almeno per ogni scienza

comunemente accettata, dubitare di tutto, considerare

falsa ogni affermazione che non risponda all’evidenza.

Cartesio non vuole dubitare di tutte le sue cognizioni, e

afferma che è sufficiente criticare l’intelletto e i sensi

1. la prima origine delle nostre conoscenze

sono i sensi che non danno risposte certe.

Tuttavia talvolta essi sembrano essere

indubitabili, ma Cartesio obbietta che

potrebbero essere frutto di un sogno.

Quindi, la realtà del mondo esterno

percepita attraverso i sensi non è affidabile

perché tutto potrebbe essere un sogno.

sia un genio maligno, che impegna tutto il

suo potere per ingannarlo.

Il dubbio di cartesio ha raggiunto una

radicalità che mai si era vista prima nella

filosofia occidentale: Non da l’assenso a

nulla di ciò che è evidente.

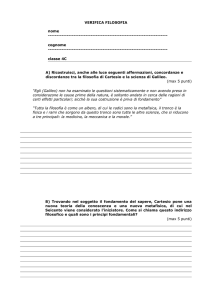

3. cogito ergo sum

2. alcune conoscenze, sembrano tuttavia

risultare certissime: le qualità primarie

(grandezza, estensione, numeri, ecc..).

Queste sembrano tuttavia non derivano dai

sensi, bensì dall’intelletto. Le conoscenze

matematiche restano vere sia in sogno che

in veglia, ed è difficile dubitare di tali

verità.

proprio nel dubbio cartesio troverà il suo punto di

archimede, la sua certezza.

Si può ammettere di essere ingannati, dubitare di

tutto: ma per dubitare e per ammettere che tutto sia

fallace occorre pensare, e ci vuole una “cosa” che

pensa.

Cogito ergo sum, è la sola proposizione assolutamente

vera, confermata dal dubbio stesso.

Cartesio le sottopone tuttavia ad un dubbio

iperbolico.

Ogni dubbio, supposizione o inganno, presupporrà

sempre che io dubiti, supponga, quindi che io esista

È possibile che Dio non solo abbia dato

all’uomo la percezione che non corrisponda

alla realtà, ma che gli abbia anche fornito

un intelletto fallace. Cartesio mette in

dubbio la ragione stessa.

L’affermazione “io esisto”, sarà dunque vera ogni

volta che la pongo nel mio spirito: è questa

l’affermazione certissima che cartesio cercava, e si

presenta chiara e distinta nell’intelletto e, afferma

descartes, è necessariamente vera.

Questa ipotesi è tanto radicale che cartesio

la abbandona subito, a favore di quella

secondo cui al posto del dio ingannatore, vi

A cartesio sono state poste alcune critiche:

1. Huet

Il rapporto tra cogito ed evidenza è problematico: se il

principio del cogito viene accettato per l’evidenza,

l’evidenza è anteriore al pensiero stesso, e ne

fonderebbe la validità. La pretesa di giustificarla con il

fatto che “io penso”, fa cadere in una petitio principi.

Cartesio replica: non è necessario stabilire la priorità

dei due principi, Il cogito è l’evidenza, nel suo

fondamento metafisico, la trasparenza assoluta che

l’umanità possiede.

2. gassendi

il cogito è una intuizione o un sillogismo del tipo:

”tutto ciò che pensa esiste – io esisto – dunque sono”?

Nel caso del sillogismo, a. la premessa maggiore non

sarebbe sottoposta al dubbio b. in più il cogito non

sarebbe più un principio immediato.

Cartesio replica: se il cogito fosse la risultante di un

sillogismo, la critica avrebbe fondamento. In realtà il

cogito ha carattere immediato ed intuitivo: l’identità

tra evidenza e cogito, stabilisce anche l’identità tra

cogito ed intuito, che è l’atto dell’evidenza.

4. la res cogitans

come dobbiamo intendere la nostra certezza?

So che sono, ma cosa sono?

Non si possono attribuire i caratteri che si sono messi

in dubbio, perché potrebbero continuare ad ingannare.

So tuttavia che un attributo certo ce l’ho: il pensiero,

quindi sono una res cogitans, una cosa che pensa.

Una cosa che pensa è una cosa che dubita, afferma,

nega, vuole, immagina e sente.

All’obiezione “ma dormi”, Cartesio risponde che,

nonostante si dorma, si hanno sembianze di percezioni

e rielaborazioni mentali, che sono propriamente

pensiero.

In nessun caso si può dubitare di star pensando,

perché se si dubita, si pensa.

L’atto di pensare è una certezza assoluta ed è anche

la certezza dell’esistere come cosa pensante.

Cartesio qui attinge alla realtà sostanziale: nello

schema scolastico, ogni attributo (il pensiero), ha una

sua sostanza a cui si riferisce (res cogitans) come

causa dell’attributo stesso.

Non possiamo sapere tutti gli attributi della sostanza,

ma sappiamo che necessariamente siamo una sostanza

come soggetto del pensiero.

Tuttavia Cartesio si distacca in parte dalla dottrina

scolastica: il pensiero è inseparabile dalla sostanzacosa che pensa, ed è anche tanto essenziale da far

risaltare l’essenza stessa della sostanza: una

sostanza la cui essenza non è altro che il pensare.

La res cogitans acquista così tutti i tipi del pensiero

(io, mente, spirito, intelletto, ragione), meglio ancora,

il soggetto di tuttii i pensieri particolari.

A. critica di hobbes: “il cogito è indubitabile

soltanto quando si limita ad esprimere la

coscienza di pensare ed esistere. Quando si

procede oltre, affermando di essere una cosa

pensante si compie un atto arbitrario, una

scelta: non è detto che la sostanza

dell’individuo sia il pensiero.

B. Risposta di Cartesio: l’esempio della

passeggiata di hobbes (se io passeggio non è

detto che sia una passeggiata) non è corretto:

mentre la passeggiata è una azione che non

inerisce a colui che la compie, il pensiero

talvolta indica la facoltà di pensare, talvolta

l’azione, talvolta la cosa in cui risiede tale

facoltà. In definitiva, la cosa si identifica con

l’essenza della cosa.

Per ora si è certi di una esistenza come essere

pensante, ma questo essere ha le idee!

Idea= ogni oggetto del pensiero

Def di Cartesio: “forma di un pensiero, per l’immediata

percezione per la quale sono consapevole di questo

pensiero”

a. ogni idea ha una realtà come atto del

pensiero, soggettiva e mentale.

b. Ha anche la realtà obbiettiva, in quanto

rappresenta un oggetto: le idee sono

immagini delle cose.

Il cogito rende sicuro che le idee esistano nella nostra

mente come atti del pensiero, ma non mi dice se esse

corrispondano esattamente alla realtà.

Le nostre idee corrispondono o no ad oggetti che

esistono realmente nel mondo esterno?

3 categorie di idee:

5. dal cogito a Dio

Non è possibile che questa certezza rinchiuda l’io di un

individuo in se stesso senza alcuna possibilità di

relazione?

Si vedrà che il cogito è un principio di apertura.

a) idee innate idee nate con me, a cui

appartengono le essenze vere, es. l’idea di dio

b) idee avventizie venute dall’esterno

c) idee fattizie fatte o inventate da me stesso

tra queste idee non vi è nessuna differenza sul piano

dell’atto del pensiero, ma differiscono enormemente

per le cose che rappresentano.

Il contenuto delle idee deve dipendere una certa

causa, che contiene almeno tanta realtà quanto

l’effetto.

È quindi necessario scoprire se tra le mie idee ve ne è

una che ha una causa chiara e distinta diversa da me

stesso, oppure che tali idee non esistano, ed io sia solo

nel mondo.

a. idee avventizie: sembrano aver causa nel

mondo esterno, e non vi è nessun carattere di

chiarezza e distinzione che mi può affermare

con sicurezza l’esistenza degli oggetti.

b. Le idee fattizie: non c’è dubbio che hanno

l’essenza in me, in quanto io ne sono creatore.

c. Le idee innate: Cartesio dice di imbattersi

nell’idea di Dio, cioè di un essere infinito,

eterno, immutabile, onnipotente, onnisciente,

creatore

Posso essere io la causa di tale idea?

1) l’idea di Dio non può essere prodotta dall’uomo.

L‘uomo è infatti, per il suo stesso dubitare, finito ed

imperfetto… soltanto un essere che è perfetto ed infinito

può aver causato nell’uomo l’idea di infinito.

Questo essere è dio, e l’idea di Dio che porto in me è

come la marca dell’artigiano sulla sua opera.

In altri termini:

- io penso dunque sono

- l’ho scoperto grazie al dubbio

- il dubbio mi caratterizza come finito ed

imperfetto

- mi riconosco imperfetto grazie all’idea di

perfezione ed infinito che ho in me

- essa non può essere prodotta da me, viene da

Dio

- Dunque dio esiste

Questa prova dell’esistenza di Dio è a posteriori,

fondata sul principio di causalità, ma differisce da

quelle scolastiche perché non parte dalle cose sensibili,

ma parte dalla semplice idea di dio per risalire

immediatamente alla sua causa.

2)Cartesio fa seguire una seconda prova

dell’esistenza di dio a posteriori, fondata ancora una

volta sul principio di causalità.

se io, pur avendo l’idea di perfezione, non sono

perfetto, vuol dire che non mi sono creato, altrimenti

mi sarei attribuito tutte le perfezioni

Solo l’essere più perfetto, dio, può aver creato me, con

l’idea di perfetto (nella prima Dio è causa dell’idea di

perfetto, in questa, dio è causa dell’esistenza

dell’uomo).

In sintesi:

-

Non sono causa di me stesso

-

Se fossi tale, mi sarei creato secondo la mia idea

di perfezione

Non sono neppure in grado di conservarmi in

eterno

Dio, perfetto ed infinito, mi ha creato finito ed

imperfetto

Creazione e conservazione dell’essere comportano

una causa esterna all’io, che mi crea e che mi

conserva in ogni momento.

Tale causa non è nell’ordine naturale e deve essere

sostanza pensante (in quanto causa di un essere

pensante) e possedere tutte le perfezioni proprie

dell’ente divino

-

Quindi: l’essere assolutamente perfetto

necessariamente esiste

Sarebbe contraddittorio concepire un essere perfetto a

cui mancasse l’esistenza: il perfetto imperfetto è una

contraddizione.

Può esistere un solo essere perfetto, proprio perché è

perfetto.

Descartes collega la sua prova ontologica alla dottrina

di Dio come causa sui: l’esistenza è inclusa nell’essere

che è onnipotente e causa di sé stesso, perché

pensando all’infinita potenza di dio riconosciamo che

esiste grazie alla sua sola forza.

6. Dio garante di verità

Questa causa è per sé, è il principio positivo

dell’essere, è Dio

Dio quindi è causa sui, causatore per sua propria

forza in virtù della sua esistenza necessaria.

a. dio non mi inganna

Cartesio sottolinea il carattere attivo della divinità.

Dio, in quanto essere perfetto, non può ingannarmi:

le facoltà di giudizio che mi ha conferito non possono

essere tali da condurmi all’errore se uso la ragione

correttamente.

3) in più descartes propone una prova a priori

(argomento ontologico) dell’esistenza divina.

Con questa affermazione, Cartesio toglie ogni dubbio

su tutte le realtà che paiono evidenti.

-

-

L’idea di un essere assolutamente perfetto

comporta che in lui l’essenza non può essere

separata dall’esistenza

Cioè: l’esistenza appartiene necessariamente alla

sua essenza

Le verità eterne non sono indipendenti da Dio, lui ne è

creatore e in lui trovano fondamento.

Cade l’ipotesi del genio maligno: non ho più motivo di

dubitare della veridicità delle realtà che mi appaiono

chiare e distinte.

-

b. i limiti per l’ateo

Si afferma di essere certi che le idee

evidenti sono vere perché dio è leale ed

esiste.

Però siamo anche certi che Dio esiste

perché ne abbiamo una idea chiara e

distinta.

L’ateo è invece condannato al dubbio perenne.

Quanto meno potente riconosce il fondatore della sua

esistenza, tanto più potrà dubitare di ciò che gli

appare.

In breve: dimostriamo dio usando il canone

dell’evidenza e facciamo dio stesso garante di questo

canone.

Il fondamento primo della certezza è il cogito o dio?

L’ateo non potrà dunque raggiungere la scienza, cioè la

conoscenza certa, se non riconoscerà di essere stato

creato da un ente superiore.

c. il carattere di Dio di Cartesio

e. la risposta di Cartesio

Riafferma il valore primario del cogito e della regola

dell’evidenza.

Il dio di Cartesio è privo di ogni connotazione

religiosa.

La veracità del cogito è quindi indipendente

dall’esistenza di Dio

Pascal noterà che il Dio di renèe descartes non è il dio

delle religioni, ma solamente l’autore delle verità

geometriche, dell’ordine del mondo, e causa prima del

movimento cosmico.

La regola dell’evidenza vale ancor prima di

dimostrare l’esistenza dell’autore della stessa

evidenza.

f. considerazioni

d. le obbiezioni di filippe arnaud

Accusa Cartesio di Circolo vizioso.

Dal punto di vista metafisico l’evidenza del cogito non

è sufficiente a fondare una scienza:

questa vale soltanto per le verità che sono

immediatamente concepite, cioè presenti nel mio

spirito.

Nel caso del cogito non vi era il salto che vi è tra le

idee degli oggetti e le realtà esterne: mentre mi penso,

non posso pensarmi non esistente.

Ma la scienza non può fondarsi su verità attualmente

percepite, ma su un prima ed un attuale.

Mentre posso pensare anche cose che non esistono, mi

accorgo che c’è un distacco certo tra pensiero e realtà

esterna.

Il dubbio su una evidenza nel passato è sempre

possibile, perché non è più chiara attualmente: è

quindi necessario Dio che si fa garante delle nostre

facoltà di ragionamento e delle nostre percezioni.

La regola dell’evidenza, già giustificata consente di

eliminare il dubbio già avanzato sulle cose materiali.

-

Solo Dio ci garantisce che ciò che abbiamo concepito

in passato con evidenza è vero anche se non è più

attuale.

Il cogito costituisce il fondamento di una scienza

oggettivamente valida, mentre Dio costituisce il

fondamento di una scienza oggettivamente valida e

necessaria.

-

-

-

7. il mondo esterno

L’esistenza di Dio come garante delle verità permette a

Cartesio di riabilitare le percezioni sensoriali.

Permette di assicurare la corrispondenza tra le idee e gli

oggetti che esse rappresentano.

-

-

-

Non posso dubitare che in me c’è unA

facoltà passiva che mi consente di

ricevere le percezioni

A questa deve essere affiancata una

facoltà attiva che produce le idee nella

mia mente

Questa non può essere nell’io, perché

queste si producono indipendentemente

dalle mia volontà

Devono dunque appartenere ad una

realtà diversa che sarà o un corpo, o dio

stesso o qualche altra creatura più

nobile del corpo

È ovvio che Dio, non essendo maligno,

non mi invia direttamente le idee, né le

mette in un recipiente differente dal

corpo.

Dio ci ha dato una certa inclinazione a

credere che le cose vengano inviate da

cose corporee.

Non può avermi ingannato

-

Bisogna quindi riconoscere che c’è una

sostanza o realtà estesa.

Questa avrà caratteri differenti rispetto al pensiero.

È sostanza divisibile.

Come Galileo, differenzia tra qualità oggettive e qualità

soggettive.

La considerazione geometrica ci fa conoscere il mondo

fisico ed è il fondamento del meccanicismo

universale.

Cartesio, così sostienine la possibilità di costruire una

fisica a priori, deduttiva, Fondata sulle idee come

quella di Dio, sui principi matematici, sulle leggi

fisiche che discendono dall’idea di Dio.

8. la res cogitans e la res extensa

se devo ammettere la realtà dei corpi esterni devo

quindi ammettere che anche io ho un corpo senziente.

Le sensazioni del corpo dimostrano che sono

strettamente congiunto al mio corpo, sono anzi un

tutt’uno con esso.

Tuttavia Cartesio compie una distinzione reale tra

anima e corpo: posso pensare di esistere anche come

pura essenza spirituale (il pensiero è l’indice di

esistenza, il corpo è un attributo).

D’altro canto, il corpo presenta dei caratteri che la

sostanza spirituale rifiuta.

La sostanza estesa (res extensa) e la sostanza

spirituale res cogitans) si presentano come due

sostanze contrapposte:

- corpo esteso: tutto ciò che è divisibile

- spirito: tutto ciò che è indivisibile

Nasce il dualismo tra le due res, che diventerà uno dei

problemi cruciali del cartesianesimo.

Questo problema tratta la relazione tra le due res, che

sembra configurarsi come una unione tra anima e

corpo, che non può essere sostanziale perché sono

reciprocamente indipendenti.

Cartesio nel trattato “sull’uomo” aveva dato una

impronta meccanicistica ai moti del corpo umano:

come può un movimento meccanico alterare la res

cogitans? Come può una volontà del pensiero mettere in

moto il corpo?

Per Cartesio questa relazione è permessa dagli

Spiriti, particelle sottilissime di materia, veicoli di

movimento attraverso i nervi, che attraverso la

ghiandola pineale permettono all’anima di sentire gli

stimoli.

Sempre dalla ghiandola partirebbero altri spiriti che

producono i moti del corpo.

Non risolve il problema: il rapporto tra due realtà

incommensurabili non può essere meccanico.

moto meccanico degli spiriti nel

corpo.

La forza dell’anima consiste nel dominare le affezioni,

mentre la debolezza stà nell’abbandonarsi alle passioni

del corpo.

Cartesio non è tuttavia conscio del problema: per lui

l’unione tra anima e corpo è ciò che ci permette di

captare la quotidiana ed evidente esperienza.

Le affezioni sono spesso contraddittorie e

destabilizzano l’anima, ma non sono necessariamente

nocive.

-

-

Il concetto di sostanza: il termine sostanza,

secondo la tradizione tramandata da Aristotele,

significa una cosa che esiste in sé e per se.

Se così fosse, nella metafisica cartesiana,

sarebbe sostanza soltanto dio.

Il termine sostanza non può essere usato

univocamente: tra Dio e le creature vi è

predicazione di analogia, ovvero, in questo caso

si fa coincidere con il termine sostanza anche le

creature che per esistere hanno bisogno

dell’intervento ordinario di dio: la sostanza

pensante e la sostanza estesa.

Sono tutte rapportate al corpo, e spesso sono segnali

dell’istinto di autoconservazione, che portano a

preservare il corpo.

Tristezza e gioia sono passioni fondamentali.

La tristezza indica le cose da evitare, la gioia quelle da

amare per conservare e migliorare il corpo.

Tuttavia è importante liberarsi dallo stato di schiavitù

delle passioni: talvolta queste amplificano i bisogni.

L’uomo non deve farsi dunque guidare dalle passioni,

ma dalla ragione e dall’esperienza : questo controllo

sulle passioni costituisce la saggezza.

9. le passioni, l’errore, la libertà

a) Azioni e affezioni

Cartesio distingue nell’anima:

- Azioni: dipendenti dalla volontà

- Affezioni: involontarie (sentimenti

e percezioni), che dipendono dal

La saggezza consiste nel saper separare il pensiero

chiaro e distinto dai moti confusionari delle passioni

provenienti dalla res cogitans.

L’etica moderata di Cartesio si manifesta in questa

teoria sulle passioni.

b) Errore

Come si giustifica l’errore se l’uomo creato da Dio e

dotato di capacità che se usate adeguatamente

dovrebbero preservarlo?

L’uomo ha una certa idea positiva di dio, ed una certa

idea negativa del nulla (imperfezione assoluta).

Proprio in virtù della posizione intermedia tra essere

e non essere, tra perfezione ed imperfezione, l’uomo è

esposto ad una miriade di difetti, anche l’errore.

L’errore dipende da:

- Intelletto: permette all’uomo di concepire le idee

che può affermare o negare

- Volontà: libera, è l’atto di affermazione o

negazione.

Poiché la volontà è libera, può giudicare anche ciò che

l’intelletto non percepisce come chiaro e distinto.

Questa è la premessa dell’errore

Dal fatto che la volontà può esprimere giudizio

anche su ciò che non è chiaro, nasce l’errore.

Non dipende quindi da dio perché:

- Ha dato all’intelletto le massime capacità di

comprensione in relazione con la finitudine

umana

- Ha reso perfetta la volontà concedendole libero

arbitrio

Dipende quindi dal nostro cattivo uso del nostro

arbitrio, perché non ci asteniamo dal giudizio quando

una cosa non è chiara.

c) Libertà

La sospensione del giudizio (epochè) e l’errore sono

fondati sul libero arbitrio: che cosa è quest’ultimo?

Consiste nell’assenza di costrizione da parte di forze

esterne nel compiere un giudizio.

Ciò non vuol dire che si è ugualmente liberi se si

sceglie una cosa o l’altra: Si è liberi ancor di più

quando la scelta è evidente al nostro intelletto

L’unica costrizione, positiva, è quella che la ragione

deve agire sulle affezioni.

Quando non si è illuminati sulla scelta, ci si trova in

condizione di indifferenza: se l’uomo si astiene dal

giudizio è conforme alle regole della ragione.

Se decide, sarà stato sopraffatto da passioni interne e

sarà meno libero.

Rapporto tra libertà umana e preordinazione

divina: accordo tra le due è una verità evidente, nel

senso che dio prevede le azioni degli uomini senza

variarle.(problematica)

Concludiamo così:

“per me la filosofia è come un albero le cui radici sono

costituitee dalla metafisica, il tronco dalla fisica, i rami

dalla meccanica, dalla medicina e dalla morale”

Renée Descartes…