Nadia Moro

ARMONIA E CONTRAPPUNTO

NEL PENSIERO DI J.F. HERBART

EDIZIONI

UNICOPLI

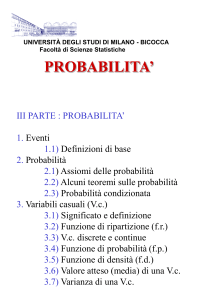

INDICE

p.

7

9

Ringraziamenti

Elenco delle abbreviazioni

11

1. INTRODUZIONE

23

2. JOHANN FRIEDRICH HERBART

UNA BIOGRAFIA MUSICALE

39

39

43

45

49

53

3. LA PSICOLOGIA DI HERBART

I. Il programma di una psicologia scientifica

II. Esperienza

III. Metafisica

IV. Matematica

V. Nozioni fondamentali

65

65

72

4. ANALISI PSICOLOGICHE DEL SUONO MUSICALE

I. Matematica e scienza: il ruolo della musica

II. L’ottava

1. Il problema: consonanza ed opposizione. 2. Modello

lineare dell’ottava. 3. Ottava e nota estesa. 4. Modello

quadrato dell’ottava. 5. Il punto di vista sulla nota. 6.

Ottava come modulo. 7. Il meccanismo psicologico. 8.

Musica e psicologia (una soluzione teorica). 9. Aporie.

99

III. Gli intervalli

1. Note di metodo. 2. Calcolo delle ampiezze. 3. Quinta

diminuita, quinta giusta e quarta. 4. Terze e seste.

5. Seconde e settime.

127

IV. Le triadi perfette

1. Impostazione e metodi. 2. La consonanza. 3. La frazione psicologica. 4. La differenza tra maggiore e minore.

6

p. 141

V. Consonanza e dissonanza

1. Gli intervalli. 2. Gli accordi. 3. L’accordo diminuito.

4. La settima di dominante. 5. Confronto fra gli accordi.

157

162

VI. Il temperamento equabile

VII. La melodia

1. Fondamenti armonici. 2. Intervalli melodici. 3. Sviluppo armonico della melodia.

175

5. OSSERVAZIONI TEORICHE SULLA PSICOLOGIA

DEL SUONO

175

180

182

188

I. La linea tonale

II. Pregnanza della dimensione armonica

III. Le forze psichiche nella formula della soglia

IV. Dalla psicologia alla musica: un percorso teorico

1. Un approccio preliminare. 2. «Gli elementi primi della musica». 3. La consonanza: intervalli e triadi perfette. 4. Dalla dissonanza al temperamento equabile. 5. La

distinzione della seconda.

198

200

V. La logica secondo Zimmermann

VI. Teoria musicale e psicologia

205

205

208

217

6. APPUNTI DI ESTETICA MUSICALE

I. Herbart e l’estetica

II. L’estetica musicale herbartiana

III. Il pensiero musicale

223

7. CONCLUSIONI

233

APPENDICE

Traduzione di Psychologische Bemerkungen zur Tonlehre

257

Indicazioni bibliografiche

Elenco delle abbreviazioni

SW

J. F. Herbart, Sämtliche Werke. In chronologischer Reihenfolge, a cura di K. Kehrbach, O. Flügel, 19 voll. (voll. 16-19:

Briefe von und an Herbart, a cura di Th. Fritzsch), ristampa

dell’edizione Beyer, Lagensalza 1887-1912, Scientia, Aalen

19642; seguito dal numero romano indicante il volume di riferimento e dal numero di pagina.

AM

J. F. Herbart, Allgemeine Metaphysik nebst den Anfängen

der philosophischen Naturlehre. Zweiter, systematischer

Teil, 1829, in SW, VIII, pp. 1-338; trad. it. Metafisica generale con elementi di una teoria filosofica della natura. Parte sistematica, a cura di R. Pettoello, Unione TipograficoEditrice Torinese, Torino 2003.

HM

J. F. Herbart, Hauptpuncte der Metaphysik, 1808², in SW,

II, pp. 175-226; trad. it. Punti principali della metafisica, a

cura di R. Pettoello, Thélème, Torino 2001.

LEP J. F. Herbart, Lehrbuch zur Einleitung in die Philosophie,

18374, revisione critica a cura di W. Henckmann, Meiner,

Hamburg 1993; seguito dal riferimento a SW; trad. it. Introduzione alla filosofia, a cura di G. Vidossich, Laterza, Bari 1927².

LP

J. F. Herbart, Lehrbuch zur Psychologie, 1834², riedito a cura

di M. Kaiser-El-Safti, Königshausen & Neumann, Würzburg

2003; seguito dal riferimento a SW; trad. it. Manuale di

psicologia, a cura di I. Volpicelli, Armando, Roma 1982.

10

PBT J. F. Herbart, Psychologische Bemerkungen zur Tonlehre,

1811, in SW, III, pp. 96-118; trad. it., infra, pp. 233-256.

PU

J. F. Herbart, Psychologische Untersuchungen, 1839, in

SW, XI, pp. 45-176.

5

OSSERVAZIONI TEORICHE SULLA PSICOLOGIA DEL SUONO

Le analisi psicologiche herbartiane hanno condotto ad una varietà di risultati specifici che intendono dimostrare la convergenza

della teoria psicologica con i fondamenti della teoria musicale cui

essa è stata applicata: gli intervalli con i loro valori armonici, gli

accordi perfetti e dissonanti variamente costituiti, la connessione,

infine, di armonia e melodia. Si sono già segnalati i luoghi critici

dell’argomentazione herbartiana, laddove essa presenta incoerenze ed aporie che invalidano taluni suoi esiti anche rilevanti. In

particolare, la crescente complessità delle questioni affrontate ha

indotto Herbart ad adottare una serie di soluzioni particolari che

spesso risultano estranee o perfino inconciliabili con i presupposti

psicologici più generali, così da legittimare – in apparenza – tutti i

dubbi che, storicamente, sono stati sollevati relativamente alla

validità stessa dell’approccio herbartiano.

Tali risultati specifici, corretti od erronei, non esauriscono però la

rilevanza di alcuni aspetti generali che caratterizzano l’impostazione

herbartiana della questione e che emergono proprio dal suo svolgimento. La ricostruzione concettuale (e critica) delle dottrine

esposte permette, a questo punto, di evidenziarne i caratteri fondamentali e di elaborare una linea interpretativa che metta in luce

la coerenza del percorso teorico svolto.

I. La linea tonale

La costruzione psicologica delle relazioni tonali si è basata sulla

presupposizione di una linea tonale a priori, che, in quanto tale,

non fa mai la sua comparsa nell’esperienza, e tuttavia risulta necessaria per elaborarne un quadro coerente.

176

N. MORO

Nel corso della trattazione sono emerse le peculiarità che vanno

ascritte al continuo tonale affinché esso adempia alla funzione di

integrare i dati sonori con il pensiero. Per definizione, esso è unidimensionale, infatti «i suoni formano un continuo di una sola

dimensione, che noi vogliamo chiamare la linea tonale»1. I suoi

punti presentano un ordinamento seriale secondo l’altezza dei

suoni, che consente di stabilirvi relazioni di grandezza. Inoltre, la

linea tonale è continua in senso matematico, ossia è tale per cui vi

è sempre un terzo punto (suono) compreso tra due dati. Essa può

essere scandita mediante l’indicazione dei punti che, al limite,

sono suscettibili di una determinazione di luogo attraverso una

misura psicologica. La linea è tendenzialmente omogenea, rendendo così possibile la fissazione di un’unità di misura approssimativamente costante (il semitono), che permette il confronto dei

segmenti tonali (gli intervalli) tra loro. La linea tonale è infinita

nelle sue due direzioni e risulta quindi doppiamente percorribile,

allo stesso modo in senso ascendente e discendente.

La ragione teoretica per la necessità di porre una linea tonale

con le caratteristiche indicate risiede nel particolare metodo proprio della metafisica herbartiana, della quale la psicologia è una

parte applicata2. La metafisica generale svolge un compito funzionale alla spiegazione dell’esperienza, che si esplica nel rendere

coerente quel dato che, a livello empirico, presenta contraddizioni

insolubili al proprio interno. La metafisica, dunque, oltrepassa

l’esperienza attraverso la posizione di un reale che, sì, la trascende,

ma soltanto funzionalmente e soltanto come necessaria integrazione dei dati nel pensiero: in tal modo essa mira ad offrire, rispetto al dato esperito, un quadro razionalmente organizzato e pensabile senza contraddizione.

Per poter dare conto, dunque, della molteplicità di suoni e della

varietà delle loro determinazioni, occorre innanzitutto rimandare

ad un loro superiore ordinamento che, in certa misura, li renda

tutti quanti possibili e li liberi da ogni incompatibilità reciproca.

La stessa dissonanza risulterebbe inspiegabile se non fosse riconducibile a relazioni determinate, come avviene, invece, assegnando

precisi valori a ciascun intervallo e poi confrontandoli tra loro. Il

riferimento alla linea tonale permette, dapprima, di calcolare

l’ampiezza degli intervalli in base alle leggi psicologiche e, poi, di

1

2

SW, V, p. 299.

Cfr. LP, p. 3; SW, IV, p. 297 e LP, p. 6; SW, IV, p. 301; trad. it., p. 19.

5. Osservazioni teoriche sulla psicologia del suono

177

assumere la trasponibilità ad altezze diverse delle grandezze ricavate, per combinarle tra loro. In tal modo esse possono essere

rapportate e condurre finalmente alla chiarificazione del fenomeno della dissonanza: il confronto della posizione dei punti acquista

un senso quando essi vengano collocati l’uno dopo l’altro lungo la

linea tonale, in riferimento alla quale soltanto assume significato

la compressione degli intervalli cui si è ricondotta la dissonanza.

L’articolazione spaziale del suono che viene posta alla base della

sua analisi è dunque preliminare alla possibilità di spiegare i fenomeni tonali, che si realizza mediante il ricorso ad un modello

generale di approccio.

Il primo fatto che la psicologia contempla è quello per cui

da ciascun suono a piacere si può passare in maniera continua a suoni più

alti e più bassi, senza che sia possibile indicare in maniera determinata i

suoni più alti o più bassi che si possano udire, ed in generale pensare3.

È dunque al livello stesso della psicologia che si apre la via

all’introduzione di una nozione di linea tonale come quella descritta, perché l’esperienza del suono ne rivela fin da subito

l’andamento seriale potenzialmente infinito. La psicologia, tuttavia, ha sempre a che vedere con fatti specifici della coscienza e, per

la loro spiegazione, deve delimitare secondo criteri propri lo sviluppo originariamente infinito del suono.

Così, una volta riconosciuto alla linea tonale il valore di fondamento che le spetta nei confronti della legalità psicologica, ne emerge anche la radicale alterità rispetto a qualsiasi scala musicale,

nella quale i suoni si susseguono discreti, nel senso che hanno

altezze determinate e non trapassano l’uno nell’altro in maniera

continua. Sempre in una scala, poi, le note sono già scelte secondo

un principio di organizzazione di tipo prettamente musicale (per

esempio, cromatico o diatonico)4. Herbart distingue espressamente tra le due nozioni, quando completa in nota la definizione di

linea tonale, «da non confondere con scala, che contiene solo singoli punti di quella linea»5.

Egli dichiara a più riprese il proprio disappunto per la scarsa

attenzione che i filosofi hanno prestato alla musica, mentre essa

PU, p. 69.

Cfr. PU, p. 103.

5 SW, V, p. 299.

3

4

178

N. MORO

rappresenta, a suo avviso, un proficuo punto di riferimento per

una ponderata riflessione sull’a priori6. Proprio la linea tonale,

infatti, si offrirebbe, accanto allo spazio ed al tempo, per

un’indagine sulle molteplici forme dell’esperienza e sulle varie

connessioni che avvengono nella psiche, promuovendo insieme

un’opportuna ridiscussione dell’intera dottrina kantiana. Herbart

si interroga sulla possibilità e sullo statuto dei giudizi sintetici a

priori7 e si inserisce, con ciò, in un dibattito di matrice kantiana; le

soluzioni che egli offre risultano parzialmente estranee al kantismo, pur senza porsi in radicale antitesi rispetto ad esso.

Con Herbart, la musica fa un ingresso quanto meno sorprendente in metafisica, in virtù della sua capacità di retrocedere, per

così dire, alle radici stesse dell’esperienza, figurando tra le sue

forme fondamentali ed ottenendo un posto accanto a quelle che,

per Kant, ne erano la condizione di possibilità. La linea tonale

viene prepotentemente affiancata a spazio e tempo, dei quali condivide appieno lo statuto a priori: le due forme kantiane perdono,

in Herbart, la loro esclusività e, su questa base, anche la musica e

le relazioni tonali da essa esibite acquistano una pregnanza altrimenti inaudita.

Si può approfondire la questione attraverso l’analisi di una discutibile presa di posizione di Kaiser-El-Safti. Ella pretende di

riscontrare una discordanza fra il dettato della Psychologie als

Wissenschaft, in cui si parla espressamente di «giudizi sintetici a

priori»8, e quanto sostenuto nelle Osservazioni psicologiche sulla

teoria musicale, dalle quali si evince il rifiuto categorico di una

molteplicità di forme originarie nell’anima, giacché le aporie conseguenti alla derivazione del molteplice dall’uno sanciscono «ovunque ed in generale la fine e la rovina di ogni sana metafisica»9.

Secondo Kaiser-El-Safti tale affermazione «contesta che il carattere formale della musica possa riposare su una qualche apriorità»10,

contraddicendo quindi le asserzioni della Psychologie als Wissenschaft.

In realtà, nelle stesse Osservazioni psicologiche sulla teoria

musicale, dunque contestualmente al rifiuto delle forme originarie,

Cfr. SW, VI, p. 165 e PBT, p. 117; trad. it., infra, p. 255.

Cfr. PU, p. 50.

8 SW, VI, p. 165.

9 PBT, pp. 102-103; trad. it., infra, p. 238.

10 M. Kaiser-El-Safti, «Johann Friedrich Herbart und Carl Stumpf», cit., p. 80.

6

7

5. Osservazioni teoriche sulla psicologia del suono

179

Herbart lamenta la negligenza nella considerazione filosofica della

linea tonale e del suo confronto con lo spazio ed il tempo11: un

rimando piuttosto evidente all’a priori. Inoltre, la Psychologie als

Wissenschaft contiene un passaggio dedicato a questa tematica

che non è più soltanto un cenno e merita un riferimento:

Se le rappresentazioni di tutti i suoni nella linea tonale fossero innate,

egli [l’uomo] potrebbe, con la semplice spontaneità, portare alla coscienza

ogni volta due e tre o quattro di tali rappresentazioni. Se, poi, egli non

udisse mai uno strumento, mai una voce, nondimeno l’ottava sarebbe per

lui il rapporto dell’opposizione piena, proprio come ora […]. Perché le

ragioni per cui tutto ciò dev’essere così sono generalissime, e sono le stesse per lo spirito incorporeo e per noi, uomini sensibili12.

Al di là delle forzature più o meno legittime del testo, la questione concerne direttamente l’interpretazione herbartiana dell’a

priori e le obiezioni a Kant che ne derivano. La linea di continuità

fra i due filosofi, a mio avviso, è molto più diretta di quella che

Kaiser-El-Safti perfino stenta ad ammettere, seguendo peraltro la

scia delle aspre polemiche herbartiane. L’a priori inteso come forma innata viene senz’altro rigettato da Herbart, per esempio nel

passo citato13, ma, prima di lui, lo stesso Kant aveva rifiutato

l’innatismo, quantunque Herbart lo fraintenda e giunga ad imputargli una concezione dell’a priori alla stregua di un’idea innata,

facendone per giunta un ritornello polemico.

Se l’a priori kantiano, di per sé, non è completamente avulso

dall’esperienza, in Herbart l’appello al dato assume una rilevanza

decisamente superiore. Nel timore che l’a priori kantiano implichi

l’ipostatizzazione di ciò che, in realtà, è solo una necessità di chiarificazione del dato a livello razionale, Herbart rifiuta le condizioni

trascendentali del soggetto e sottopone l’a priori ad una severa

ridefinizione. Egli ritiene che sia l’esperienza stessa ad offrire le

forme, le quali vanno dunque colte nella loro pregnanza sensibile e

poi elaborate concettualmente. Di fatto, esse assurgono soltanto

allo statuto di concetti psicologici, costitutivamente impossibilitati

Cfr. PBT, p. 117; trad. it., infra, p. 255.

SW, VI, p. 71. Il passo citato è introdotto da un’osservazione che conferma ulteriormente il riferimento herbartiano all’a priori: «La fusione prima

dell’impedimento può verificarsi, certo, nelle sensazioni sensibili e mutarle in

un sentimento, ma essa non è in alcun modo legata alla sensibilità» (ibid.).

13 In realtà, è proprio Herbart a sostenere una forzatura del concetto kantiano in direzione psicologica, per poi rigettarla radicalmente.

11

12

180

N. MORO

ad affrancarsi dalla loro genesi sensibile, mentre non raggiungono

mai la purezza dell’a priori kantiano, paragonabile semmai ai concetti logici herbartiani, ossia al limite irraggiungibile cui i concetti

psicologici tendono. L’a priori herbartiano va dunque inteso, in

termini matematici, come il limite cui tende l’integrazione razionale dei dati esperiti, alla stregua di una struttura logica assolutamente coerente, all’insegna della quale si svolge l’elaborazione del

dato, rendendolo pensabile senza contraddizione.

Inteso in questo senso, l’a priori risulta affatto compatibile con

la linea tonale e rende consistente il riferimento herbartiano a

queste due nozioni nel contesto della fondazione psicologica della

teoria musicale. La linea tonale funge, infatti, da struttura a priori

preliminare (logicamente, non geneticamente) alla definizione delle

relazioni tonali, perché queste sorgono sulla base dell’ordinamento

originario che essa esibisce. In altri termini, prima di poter confrontare due intervalli, occorre porre una serie di condizioni (come

la disposizione dei suoni secondo l’altezza e l’omogeneità delle loro

distanze) che, nel loro complesso, danno la struttura della linea

tonale.

Il procedimento che, in metafisica, conduce dal dato all’essere

ed ai reali, si riproduce in maniera analoga anche nella psicologia,

quando, per spiegare le relazioni tra le rappresentazioni dei suoni,

è opportuno porre con il pensiero la linea tonale, che, in virtù delle

sue peculiarità, fonda la consistenza psicologica dei rapporti tonali

musicalmente significativi.

II. Pregnanza della dimensione armonica

Herbart affronta pressoché tutti i temi musicali da un punto di

vista armonico, privilegiando la dimensione “verticale” della musica in una misura tale per cui la melodia stessa (che si esplica nella

dimensione “orizzontale”) deve necessariamente ammettere possibilità di armonizzazione14.

La pregnanza dell’aspetto armonico si misura, per esempio, nel

fatto che i moti della melodia vengono condizionati dalla frazione

operata dalla quinta, che conferisce stabilità alla fondamentale

degli intervalli melodici: in questo caso, la scelta dell’armonia va

14

Cfr. PU, p. 103.

5. Osservazioni teoriche sulla psicologia del suono

181

ricondotta all’equilibrio psicologico derivante dalla frazione corrispondente. Per il suono che assumerà il ruolo di tonica, ossia di centro tonale per un certo passaggio, va elaborata un’armonizzazione

che lo rafforzi in tale sua funzione e «con la quinta la tonica è stabilita»15; se, invece, si proponessero contesti armonicamente differenti – possibilità che, a livello estetico, rimane comunque aperta

– essi comporterebbero però ben altri risultati anche a livello psicologico.

La priorità della dimensione armonica viene ulteriormente potenziata dalla sua contestualizzazione a livello contrappuntistico:

l’armonia, presa per sé sola, detta regole e manifesta in ciò la propria autonomia, ma non esaurisce ancora l’intero ambito del musicale. Piuttosto, essa trova il proprio inveramento quando venga

congiunta alla melodia, e, più specificamente, in una conduzione

contrappuntistica16: se la melodia presuppone varie possibilità di

armonizzazione, il contrappunto permette la connessione di diverse melodie e delle relative armonie, assurgendo così a sommo

svolgimento delle relazioni tonali.

La ragione per la pregnanza della dimensione armonica nella

teoria psicologica risiede nella concezione relazionale del suono: la

musica consiste di rapporti che possono essere variamente posti

tra i suoni; la psicologia, dal canto suo, dispone della frazione tra

le rappresentazioni come strumento di analisi particolarmente

PU, p. 108.

Cfr. SW, IX, pp. 109-114. Ciò emerge anche dalla breve analisi che compare nel testo herbartiano e riguarda le ultime battute della variazione V sul

corale Vom Himmel hoch, da komm ich her BWV 769 di J. S. Bach. Le analisi

sarebbero state scritte da un «amico erudito» (PU, p. 116), del quale Herbart

non rivela l’identità e, in merito, Bagier scrive in nota: «Il pastore Flügel ha

comunicato con estrema cortesia che, stando alla tradizione orale, quelle argute osservazioni provengono da L. Spohr. Per queste relazioni, purtroppo, non è

stato possibile rintracciare alcuna prova più attendibile» (G. Bagier, op. cit., p.

133). Le riflessioni, informa poi Herbart, vengono inserite nel testo così come

gli sono pervenute dalle mani dell’amico, perché gli manca il tempo di rielaborarle prima della stampa. Tra l’altro, esse rivendicano l’importanza che il

pedale assume, insieme con ritardi e note tenute, per la composizione di più

melodie in un tutto; a questo proposito trova spazio il riferimento al corale

bachiano, che presenta, in sole tre battute, la connessione di quattro melodie

tratte dalle strofe, due imitazioni per moto contrario della prima di esse e

pedale inferiore. In merito a tale passaggio si afferma che, «considerata armonicamente, questa frase è piuttosto sgradevole, ma l’unificazione di più melodie in sé compiute urge alla chiusura comune; si debbono soltanto percepire le

melodie in maniera sufficientemente determinata e distinta» (PU, p. 117).

15

16

182

N. MORO

funzionale all’indagine di tali relazioni. La frazione, infatti, rende

comprensibili le connessioni tra i suoni, risalendo all’effetto che

ciascun suono provoca in ogni altro ed agli eventi rappresentativi

corrispondenti. Qualsiasi combinazione di suoni, dalle più semplici negli intervalli a quelle più complesse nelle cadenze e nel contrappunto, dà luogo a specifici equilibri psichici, ai quali Herbart

riconduce, con più o meno successo, tutti i fenomeni musicali.

L’illustrazione psicologica delle relazioni tonali si svolge, infatti,

indicando con esattezza il rapporto di maggiore o minore conflittualità fra uguaglianza ed opposizione, che è determinante rispetto

al valore armonico e costituisce il livello più elementare cui tutti i

dati musicali sono riconducibili.

Una simile concezione del contrappunto affonda le proprie radici nella nozione di ‘nota estesa’ che Herbart ha introdotto

all’inizio delle proprie analisi, e che permette di definire ed elaborare il suono attraverso il sistema di rapporti che su di esso fa perno. In tal modo viene istituita, già a livello psicologico, una proficua relazionalità che troverà massima valorizzazione nell’estetica,

disciplina che è fondata sui rapporti e sull’assiologia che, secondo

Herbart, ne deriva immediatamente. Il contrappunto stesso, peraltro, assurgerà, nella sua concezione, a modello per il rigoroso sviluppo di un’estetica saldamente fondata:

la musica mostra assai chiaramente che possono nascere le combinazioni

più artistiche quando più serie del bello successivo (più voci melodiche) si

svolgono insieme siffattamente che sieno sempre simultaneamente adempiute le esigenze dell’armonia17.

III. Le forze psichiche nella formula della soglia

Insieme con la frazione delle rappresentazioni in parti di uguaglianza ed opposizione, la formula della soglia rappresenta il criterio chiave per la spiegazione dei fenomeni tonali a livello psichico;

essa viene infatti applicata ovunque sia opportuno stabilire e

calcolare la gerarchia tra le forze rappresentative, che decide anche

ciò che compare effettivamente nella coscienza.

I calcoli eseguiti si basano, per la maggior parte, sulla formula

della soglia, tanto che non sarebbe del tutto fuori luogo accusare

17

LEP, pp. 156-157; trad. it., p. 122.

5. Osservazioni teoriche sulla psicologia del suono

183

Herbart di averne abusato: pur di far corrispondere le forze ai

rapporti da essa stabiliti, egli considera ora l’uguaglianza intera,

ora la sua metà (il calcolo della terza minore ne è un esempio inequivocabile), e poi, ancora, le opposizioni, prese singolarmente

oppure nella loro somma, infine le rappresentazioni originarie e

rafforzate. Deve pur esservi un intervallo a partire dal quale una

delle due grandezze semplicemente sprofonda sotto la soglia, senza mantenersi al suo limite e, quindi, senza dover forzosamente

equivalere alle relazioni espresse dalla formula predefinita. Herbart, invece, non ammette che uguaglianze ed opposizioni negli

intervalli potrebbero rapportarsi diversamente da quanto indicato

nella formula e s’arrovella a dividerle e moltiplicarle, al fine di

mostrare come esse facciano pur sempre al caso suo. Inoltre, anche nello studio degli accordi, la formula della soglia costituisce il

criterio principale sul quale si basa l’analisi psicologica e viene

applicato alle parti fratte di ciascuna nota dell’accordo, prive di una

determinazione qualitativa (uguaglianza od opposizione) univoca18.

L’indagine herbartiana si concentra su quanto avviene al di sopra della soglia e si trova effettivamente nella coscienza, mentre

ciò che viene spinto al di sotto di essa interessa soltanto nella misura in cui può riaffiorare, ossia può essere riprodotto al di sopra

della soglia grazie all’azione delle rappresentazioni che vi si trovano. Qualora, invece, si volessero indagare le forze nel loro sprofondare, l’analisi non disporrebbe di strumenti in grado di stabilire

i rapporti di uguaglianza ed opposizione, perché, in concomitanza

con lo sprofondare delle rappresentazioni, diviene impossibile

assegnare loro un preciso valore numerico e, nello specifico delle

relazioni musicali, si perde la capacità di determinare le ampiezze

intervallari ed i rapporti di forza negli accordi. Qui sta, a mio avviso, il senso del ricorso, forse abusato ma privo di alternative, alla

formula della soglia: essa costituisce il criterio generale secondo

cui le rappresentazioni si combinano nella coscienza, ragione per

cui l’analisi non può che scomporre le forze fino a che esse corrispondano a tali rapporti matematici. Gli intervalli musicali e gli

18 Per esempio, negli intervalli la consonanza è il risultato dell’assenza di

scontro fra le tendenze unificante e repulsiva, ma non si può generalizzare tale

definizione alle triadi perché, a causa delle molteplici attribuzioni delle parti

fratte dovute alla doppia frazione (ciascun suono viene scomposto dagli altri

due), non si riesce a stabilirvi se una data parte sia uguaglianza od opposizione, e, di conseguenza, non si può nemmeno calcolare la conflittualità fra le due

tendenze, in quanto dipendono da quella determinazione qualitativa.

184

N. MORO

accordi consentono di ricondurre alla formula della soglia le relazioni tra i loro elementi ed esse possono essere esibite mediante i

segmenti tonali rappresentati negli schemi, sia pure tramite varie

approssimazioni.

La varietà delle forze considerate ed il loro molteplice adattamento alla formula della soglia, quindi, appaiono legittimati dal

procedimento psicologico, che consiste appunto nella scomposizione delle rappresentazioni e nel loro successivo inserimento in

un sistema esplicativo che ne illustri (secondo rapporti matematici) le modalità di interazione, al fine di rendere comprensibile lo

svolgimento del flusso della coscienza.

Analoghe osservazioni valgono, a mio avviso, per quanto riguarda l’ulteriore differenza di approccio che distingue intervalli

ed accordi: in effetti, la formula della soglia si applica, nei primi, a

tutte le forze in gioco, ossia a tutte le parti derivanti dalla frazione

dei suoni, mentre negli accordi le quantità che compaiono nella

formula della soglia sono riferite esclusivamente ad un campione

delle forze, scelto all’interno di un unico suono, nella cui frazione

si rispecchierebbero funzionalmente i rapporti vigenti nell’intero

accordo.

La spiegazione della consonanza degli intervalli non avrebbe

potuto basarsi sulla frazione di una sola rappresentazione (una

sola nota estesa, come nel caso degli accordi), perché in essa compaiono soltanto due parti (un’uguaglianza ed un’opposizione),

mentre, secondo la psicologia herbartiana, occorrono almeno tre

forze per scatenare un conflitto nella coscienza19. Herbart è dunque costretto a ricorrere al totale delle forze in gioco, il cui rapporto finale può essere espresso, invece che direttamente in termini di

uguaglianza ed opposizione, nella loro formazione superiore in

tendenze: queste sono soltanto il risultato semplificato dello scontro tra le forze, o la traduzione di esso rispetto alle rappresentazioni, che si fondono ed impediscono esattamente nella misura indicata dalle due tendenze.

19 Se una rappresentazione soltanto si trova sulla scena della coscienza,

non vi è bisogno di frangerla, perché nessun’altra le si oppone; nel caso di due

rappresentazioni, invece, subentra necessariamente una frazione, perché due

rappresentazioni non possono dominare contemporaneamente la scena della

coscienza e va pertanto calcolato il rapporto in cui esse si spartiscono il dominio. Nella frazione di due rappresentazioni sorgono tre forze: l’uguaglianza che

esse hanno in comune e due opposizioni, una per ciascuna rappresentazione,

ed al rapporto di tre forze si può applicare la formula della soglia.

5. Osservazioni teoriche sulla psicologia del suono

185

Il diverso punto di vista che Herbart adotta per l’analisi degli

accordi trova una prima giustificazione di natura pragmatica: egli

è ben consapevole che l’uguaglianza non può essere la medesima

nei due intervalli che costituiscono l’accordo, perché essa viene

definita da due punti di vista diversi e reciprocamente irriducibili;

più semplicemente, i tratti di segmento tonale che la indicano non

coincidono per i due intervalli20. Inoltre, per completare il quadro

delle forze che intervengono in una triade, le opposizioni per le sue

tre rappresentazioni dovrebbero essere sei (ciascuno dei tre suoni

si oppone, infatti, ad entrambi gli altri), come emerge anche da un

passo delle Psychologische Untersuchungen21.

È ora evidente la complessità dell’elaborazione di una formula

matematica che esprima la relazione sussistente tra un numero

tanto elevato di forze; naturalmente non si tratta tanto di difficoltà

di calcolo, quanto di poter rendere adeguatamente conto delle

relazioni all’interno della coscienza. In essa, i rapporti di forza

vengono risolti e notevolmente semplificati attraverso la selezione

di fatto delle rappresentazioni più forti, che, connettendosi, instaurano un equilibrio e respingono le più deboli al di sotto della

soglia rappresentativa.

Inoltre, Herbart omette di specificare l’opportuna distinzione,

valida per le triadi, tra i singoli suoni e gli intervalli: la frazione di

ciascun suono componente, infatti, dà luogo a tre forze che si relazionano approssimativamente come indicato dalla formula della

soglia; tali rapporti si stabiliscono sul piano dei singoli suoni e tale

connessione a tre risulta irriducibile, ossia non ulteriormente

scomponibile in una somma di relazioni a due (corrispondenti agli

intervalli). Invece, affrontando il tema della dissonanza, spiegata

attraverso la compressione degli intervalli più piccoli in quelli più

grandi, l’argomentazione presuppone che l’accordo venga scomposto non più in singoli suoni, ma in intervalli: il legame a tre (o

quattro, per esempio nel caso degli accordi di settima) è quindi ora

riconducibile alla somma di più connessioni a due, tante quanti

sono gli intervalli che compaiono nell’accordo.

Per quanto riguarda l’analisi delle triadi, Herbart fornisce una

giustificazione che si basa sulla considerazione del rapporto dei tre

suoni al loro interno. Il confronto tra le varie frazioni specifiche

per ciascun suono, infatti, permette di legittimare la riconduzione

20

21

Cfr. fig. 6, supra, p. 129.

Cfr. PU, p. 82.

186

N. MORO

della molteplicità di rapporti a quelli evidenziati all’interno di un

suono soltanto, la cui struttura riproduce fedelmente anche i rapporti quantitativi esibiti dagli altri22. Ciò comporta una riduzione

della complessità, che non può tuttavia eliminare la consapevolezza metodologica rispetto all’astrazione compiuta per meglio condurre l’indagine: il dato – l’accordo udito – presenta un suono

(Klang) soltanto, nel quale tuttavia se ne fondono molteplici, ed il

compito dello psicologo consiste appunto nel risalire, mediante

l’elaborazione concettuale e la formalizzazione dei rapporti tonali,

alla pluralità di suoni che si compongono e si confondono nel tutto

udito. Il pensiero, quindi, introduce una separazione metodologica

e chiarificante, indispensabile alla comprensione razionale di quel

dato23 che si presenta pur sempre nella sua compattezza.

Sia la teoria musicale sia il procedimento herbartiano riconducono, poi, gli intervalli di maggiore ampiezza a somme di quelli più

piccoli, e, nel caso delle indagini psicologiche sulla musica, tale

relazione è all’origine della dissonanza. Quest’ultima consiste infatti senza eccezione in un rapporto problematico tra gli intervalli,

che, tuttavia, non si può in alcun modo leggere nei segmenti tonali

né trova ragion d’essere nella frazione reciproca dei suoni, mentre

quest’ultima costituisce, altrove, lo schema interpretativo privilegiato dall’indagine psicologica. Il piano dei rapporti intervallari,

pertanto, costituisce un criterio ulteriore, irriducibile a quello della

frazione, per valutare le relazioni tonali e consente di rendere conto di fenomeni fondamentali (quali la dissonanza o, ancora, la

determinazione delle terze in conformità alle triadi perfette) che

resterebbero altrimenti privi di spiegazione.

Non escludo la legittimità del doppio livello di lettura, che può

trovare fondamenti nella costituzione del suono e nella sua elaborazione teorica; non è neppure necessario assegnare alcuna priorità all’uno o all’altro modo di considerazione: ciò che manca, nella

trattazione herbartiana, è piuttosto l’esplicitazione della differenza

che pure sussiste tra i due piani di analisi e degli eventuali rapporti

che tra loro intercorrono. Essi rispondono all’esigenza di guadagnare un fondamento per la maggior parte delle relazioni armoniche,

nell’intento di compilare un quadro pressoché completo dei loro

principi psicologici, ma una teoria che riconduca fenomeni omogenei (quali sono quelli musicali) a fattori esplicativi reciprocamente

22

23

Cfr. PU, p. 97.

Cfr. PU, pp. 83, 121.

5. Osservazioni teoriche sulla psicologia del suono

187

irriducibili (o comunque privi di rapporti espliciti) paga inevitabilmente un alto prezzo in termini di sistematicità.

A questo proposito, la conseguenza teorica più marcata – e singolare – risiede nell’asimmetria delle definizioni di consonanza e

dissonanza, ossia di termini opposti che, in linea di principio, dovrebbero potersi ricavare dalla negazione l’uno dell’altro. Herbart

riconduce la consonanza al rapporto tra le parti fratte, la dissonanza, invece, alla pressione che sorge nella relazione tra gli intervalli:

in tal modo egli adduce eventi psicologici diversi ed estranei (nel

linguaggio herbartiano, “disparati”) a fondamento delle due categorie armoniche “contrarie”.

Un ulteriore aspetto problematico concernente la triade minore

deriva dalla mancata chiarificazione del livello dei suoni e degli

intervalli all’interno degli accordi. La giustificazione addotta per la

differenza tra maggiore e minore, infatti, si basa su di un criterio

che diverrà decisivo nel caso della dissonanza, ossia sulla compressione di un intervallo all’interno degli accordi. Tale spiegazione, che già Bagier taccia di finzione24, rischia oltretutto di rendere

incoerente la classificazione della triade minore come accordo

perfetto, proprio perché introduce un elemento che, appena rafforzato, genera la dissonanza25.

L’appello, nel caso delle triadi perfette, al criterio caratteristico

per la dissonanza, rende ancor più urgente la tematizzazione esplicita delle connessioni tra gli intervalli all’interno degli accordi,

perché, ove sorgano delle compressioni, gli intervalli stessi vengono in varia misura snaturati, perdendo quindi le proprie peculiarità armoniche. Se, quindi, nelle triadi perfette era parso necessario

ammettere che gli intervalli conferissero il proprio carattere consonante agli accordi in cui figurano, ciò viene parzialmente smentito nel caso dell’accordo minore, ed esso viene irrimediabilmente

allontanato da quella perfezione che pure gli spetta per definizione.

Cfr. G. Bagier, op. cit., p. 119.

È peraltro vero che, a causa del suo carattere meno perentorio rispetto al

maggiore, il minore non ha sempre goduto di una considerazione a tutti gli

effetti paritetica rispetto ad esso. Non vi sono tuttavia esplicite asserzioni che

permettano di ricostruire la posizione di Herbart in merito, ad eccezione

dell’esposizione delle peculiarità delle triadi perfette, che attribuisce innegabilmente parità ai due modi.

24

25

188

N. MORO

IV. Dalla psicologia alla musica: un percorso teorico

1. Un approccio preliminare

Le analisi psicologiche che Herbart conduce sulle relazioni musicali fondamentali rielaborano l’articolazione armonica del suono

e ne mostrano il progressivo sviluppo dal semplice al complesso.

In tal modo esse ripercorrono certamente l’indice di un qualsiasi

manuale di armonia, ma è possibile, a mio avviso, rintracciare un

ulteriore filo teorico che lega tra loro, svolgendole in maniera conseguente, anche le tematiche specifiche della scienza dell’anima.

Il primo compito che la psicologia deve assumersi consiste nella delimitazione del materiale stesso dell’indagine, al quale vanno

poi applicate le categorie scientifiche, saggiandone la consistenza

ed il valore predittivo. A fronte della continuità metafisica della

linea tonale e del sistema di relazioni in cui i suoni musicali sono

inseriti, si rende quindi necessaria una chiarificazione anche concettuale dell’oggetto in senso proprio della teoria musicale e della

sua costituzione psicologica.

La serie delle note che si combinano nella musica, infatti, è soltanto uno dei punti di vista dai quali considerare la successione

continua in cui i suoni si dispongono, e va preliminarmente spiegato come da questa si passi a quella. Se, poi, l’analisi è di tipo

psicologico, occorrerà anche selezionare il materiale secondo i

parametri propri della disciplina, considerando i suoni secondo le

modalità della loro presenza nella coscienza, nei rapporti reciproci

che essi vi istituiscono, prima ancora che sulla base delle connessioni canoniche offerte dalla musica.

Prendendo le mosse da un continuo di tipo matematico, caratterizzato da una densità infinita tra i suoi punti, si tratta poi di

proporne una scansione, e con ciò una discretizzazione, in virtù

della quale i punti vengano scelti in maniera necessaria sulla base

dei meccanismi psicologici. Se, al limite fra metafisica e psicologia,

si intende ora il continuo come il passaggio attraverso tutte le rappresentazioni possibili dei suoni, ordinate per altezza26 (la linea

tonale), vi saranno dei punti ad esso appartenenti i cui rapporti

d’altezza saranno suscettibili di una pura distinzione. Il criterio

26 L’ordine di altezza va, a mio avviso, ricondotto ad una valutazione di

grandezza, senz’altro pensabile come la retta matematica dei numeri, quindi

come una resa geometrica della successione e perciò indirettamente spaziale.

5. Osservazioni teoriche sulla psicologia del suono

189

della distinguibilità è innanzitutto di carattere euristico, perché è

implicita la funzione che esso assumerà, rispetto al continuo tutto,

nel costituire l’unità che si ripete costantemente, a garanzia della

densità omogenea del continuo. Al tempo stesso, la distinguibilità

è psicologicamente determinata, perché i punti che la segnano si

offrono con una propria evidenza percettiva27, e le rappresentazioni che loro corrispondono rimangono distinte – ma non disgiunte

– nella coscienza.

Considerando la tematizzazione specifica del materiale tonale

in questi termini, soltanto l’ottava risponde a tutti questi criteri: è

l’unità che si ripete regolarmente, presenta sempre la medesima

struttura interna, le rappresentazioni dei suoni che la compongono

non si fondono perché la loro opposizione è completa28. Il reperimento dell’ottava, dunque, avviene sulla base di premesse metodologiche ed euristiche, introdotte nell’indagine per garantire un

oggetto adeguato alla ricerca stessa, sul quale condurre poi tutte le

analisi opportune. L’ottava così individuata, quindi, non è un presupposto semplicemente ammesso per poterne derivare a piacimento tutti gli altri elementi, come sostiene Bagier29, ma si rivela

l’unica soluzione euristicamente proficua per stabilire il punto

d’inizio dell’approccio psicologico alla musica.

Congiungendo tra loro i due punti trovati in base alla teoria

della pura distinguibilità si ottiene un segmento che può essere

assunto a misura, perché lo si può collocare ripetutamente lungo la

linea continua, facendo combaciare le estremità delle sue iterazioni

successive. Inoltre, si può ulteriormente suddividere il segmento

27 La plausibilità anche fenomenologica di tale evidenza si può giustificare

con la coincidenza del punto di massima distinguibilità con la ripetizione

dell’uguaglianza completa: l’ottava è sì il luogo dell’opposizione completa, ma

il circolo che segna l’alternanza tra uguaglianza ed opposizione si chiude appunto con l’ottava, equivalente all’unisono, nel quale si rinnova dunque anche

l’uguaglianza completa che introduce un nuovo ciclo della relazione tra le due

forze.

28 Soltanto l’uguaglianza, infatti, determina la tendenza necessaria alla

unificazione.

29 Cfr. G. Bagier, op. cit., pp. 98-105. Il ruolo di presupposto che Bagier assegna alla concezione herbartiana dell’ottava come completa opposizione è

fondato sul fatto che, ammettendo un’ottava siffatta, risulta plausibile il procedimento herbartiano per ricavare tutti gli altri intervalli; in altre parole,

l’analisi dell’ottava in termini di uguaglianza ed opposizione conduce necessariamente alla concezione degli altri intervalli così come Herbart la presenta.

Mi preme ribadire, però, che l’ottava, a sua volta, è stata scelta in base ai criteri euristici e, se si vuole, epistemologici dell’indagine.

190

N. MORO

così ottenuto secondo criteri geometrici; analogamente, anche la

parte di linea tonale ora isolata è suscettibile di un’ulteriore scansione interna, i cui principi, tuttavia, non saranno più semplicemente geometrici, ma psicologici.

2. «Gli elementi primi della musica»

Dopo aver individuato nell’ottava la relazione psicologicamente

fondamentale, ci si può volgere alla ricerca degli elementi più

semplici che si possano distinguere lungo il segmento dato: essi,

propriamente, saranno punti, ma una loro determinazione è possibile solo indicandone, funzionalmente, la distanza che li separa

da ciascuna estremità del segmento cui appartengono. I criteri

psicologici dai quali dipende tale definizione sono i rapporti numerici che esprimono le proporzioni tra uguaglianza ed opposizione nei vari gradi del passaggio da un’estremità all’altra dell’ottava,

l’unità data.

Fra tutti i punti che così si potrebbero individuare, ve ne sono

alcuni per i quali il rapporto tra uguaglianza ed opposizione segna

una nuova situazione rappresentativa: le relazioni tra le loro forze,

infatti, assumono valori tali da comportare variazioni nell’equilibrio

sulla scena della coscienza e, quindi, alterazioni nel predominio di

talune rappresentazioni sulle altre. Si sono viste le ragioni psicologiche del cambiamento che avviene nei punti in questione e che va

ricondotto alle varie forme assunte dalla proporzione tra le forze

espressa dalla formula della soglia. I luoghi ove tali variazioni si

verificano corrispondono ai punti notevoli validi non soltanto per

le relazioni psicologiche (tra rappresentazioni), ma anche per la

musica. Sulla base dei rapporti fondamentali già stabiliti per uguaglianza ed opposizione si può ora calcolare la distanza reciproca di

quelli che diverranno gli intervalli musicali, incominciando

dall’unisono ed avvicinandosi all’ottava. A rigore, solo tracciando

tali punti lungo il segmento di linea tonale e confrontandoli con le

indicazioni fornite dai musicisti circa l’ampiezza degli intervalli se

ne scopre la coincidenza – sia pure semplicemente approssimativa.

A questo punto trova giustificazione il fatto che, nell’analisi della musica, la considerazione degli elementi semplici non verta in

realtà sui singoli suoni, come ci si potrebbe attendere, bensì sulle

relazioni intervallari che tra loro intercorrono. Ciò si desume sia

dal procedimento argomentativo herbartiano, che di fatto ignora i

5. Osservazioni teoriche sulla psicologia del suono

191

suoni singolarmente presi, sia da una fugace, ma illuminante apposizione, che fa riferimento «agli intervalli di suoni semplici, agli

elementi primi della musica»30. Se, da un punto di vista metafisico, il semplice detiene il primato logico rispetto ai rapporti in cui

viene poi calato, la psicologia non può metodologicamente varcare

la soglia che separa la relazione dall’irrelato, così che i suoi elementi primi consistono nelle relazioni più semplici cui le sia dato

pervenire e mai nei membri stessi del rapporto.

Herbart si serve, a questo punto, della rappresentazione grafica

del segmento tonale, inteso come estensione del suono all’ottava:

si tratta, naturalmente, di una schematizzazione, della quale si

possono ora valutare pregi e difetti. Rispetto alle tacche, va notato

che la distanza costante che le separa non corrisponde esattamente

alla grandezza degli intervalli temperati; si tratta, semmai, del

modo più semplice per rappresentare una serie nella quale si presupponga una certa omogeneità. Le distanze che vi figurano sono

necessariamente finite, ma esse fungono da esibizione notevolmente semplificata della successione delle grandezze psicologiche

(tra le quali figurano numeri periodici ed illimitati) che Herbart ha

determinato servendosi di vari passaggi matematici.

Un ulteriore elemento che distingue la rappresentazione schematica del segmento tonale dal calcolo delle parti psicologiche

risiede nella maggiore complessità della frazione dei suoni in uguaglianze ed opposizioni. Ciascun singolo suono, nel rapporto

con gli altri, subisce effettivamente una frazione in due parti solamente (una di uguaglianza ed una di opposizione), ma, già nel

calcolo delle proporzioni dell’intervallo, le parti da considerare

sono almeno tre, se l’uguaglianza viene considerata come intero (a

rigore, essa consiste di due metà, alle quali si aggiungono poi le

opposizioni di ciascun suono). È quindi evidente che la schematizzazione riesce nella semplificazione cui è finalizzata, ma rischia di

cancellare la complessità degli elementi di cui pure deve dar conto.

3. La consonanza: intervalli e triadi perfette

Dalla considerazione degli intervalli semplici, il filo logico delle

riflessioni herbartiane passa alla combinazione di almeno due di

essi negli accordi, che pone insieme la questione della consonanza.

30

SW, VI, p. 69.

192

N. MORO

Quantunque l’approccio metodologico della frazione sia diversificato negli intervalli e negli accordi, è qui opportuno riproporre

congiuntamente i due aspetti, al fine di misurarne l’analogo significato rispetto al problema della consonanza.

Gli intervalli si basano, a livello psicologico, sul rapporto tra le

forze derivante dalla scomposizione, o frazione, delle loro unità

costitutive (le note estese) in parti di uguaglianza ed opposizione.

S’intende che sussiste una certa affinità sia delle opposizioni fra

loro sia, dall’altro lato, delle uguaglianze fra loro: tale affinità permette di astrarre dalla molteplicità delle parti, per considerarle

soltanto secondo la loro diversa qualità di uguaglianza e di opposizione. A questo livello superiore si sviluppano le due tendenze,

unificante e repulsiva, che sortiscono effetti contrapposti e che si

trovano in un conflitto reciproco. La consonanza degli intervalli è

stata spiegata proprio in base alla stabilità o meno che segue allo

scontro, a seconda che il rapporto tra le tendenze sia tale da permettere all’una di affermare il proprio dominio sull’altra (consonanza) o che esse siano di entità troppo simile perché una possa

vincere l’altra, situazione che corrisponde all’insolubilità del conflitto stesso (dissonanza).

Le triadi perfette si compongono di due intervalli di terza, che

ne formano uno di quinta. Parrebbe conseguente ritenere che la

loro consonanza risulti dalla combinazione di tutte le parti di uguaglianza ed opposizione degli intervalli costituenti, analogamente a quanto descritto per gli intervalli, ma ad un livello superiore di

complessità. Herbart, invece, ha qualche ragione per semplificare

notevolmente il procedimento, ricorrendo alla quantificazione

(senza l’attribuzione delle qualità di uguaglianza ed opposizione)

delle parti in cui una soltanto fra le note dell’accordo viene fratta.

Il filo logico che applica gli stessi criteri esplicativi a fenomeni

omogenei, quale che sia il loro grado di complessità, è ora spezzato.

Lo stesso Herbart, peraltro, provvede a riannodarlo, soltanto

un po’ più indietro. Con la sua semplificazione, infatti, egli ritorna

al punto della frazione, che viene ora riproposta nella variante per

tre note (l’accordo) anziché due (l’intervallo). Riprendendo il rapporto fra le parti della frazione ed applicandovi, come di consueto,

la formula della soglia, egli giunge a stabilire la proporzione che

deve sussistere tra le parti affinché producano una situazione non

conflittuale nella coscienza (consonanza). Una volta trovato che

5. Osservazioni teoriche sulla psicologia del suono

193

essa coincide proprio con – e soltanto con – la proporzione fra le

parti nelle triadi perfette, si è con ciò ricavata la ragione psicologica della loro consonanza e del monopolio per cui le triadi perfette,

uniche tra gli accordi, sono consonanti.

Il filo argomentativo herbartiano, quindi, mantiene una certa

coerenza, che si basa sull’appello alla frazione ed alla formula della

soglia come leggi generali della relazione reciproca tra rappresentazioni. Quando, infatti, i rapporti di forza tra le parti fratte sono

riconducibili alle proporzioni espresse dalla formula della soglia,

l’equilibrio nella coscienza è garantito dal fatto che la risoluzione

del conflitto è matematicamente certa – e musicalmente consonante.

4. Dalla dissonanza al temperamento equabile

Con le frazioni degli intervalli e delle triadi perfette non si esauriscono né le frazioni possibili né quelle in cui la musica trova il

proprio materiale. Si tratta, a questo punto, di analizzare e vedere

quali altri tipi di frazione presentino peculiarità psicologiche tali

da renderle suscettibili di un uso armonico-musicale.

Nella prospettiva qui delineata trova spazio la trattazione herbartiana degli accordi dissonanti, in particolare quello diminuito e

quelli di settima, per i quali, però, occorre anche mutare significativamente punto di vista rispetto alla considerazione delle triadi

perfette. La dissonanza negli accordi sorge, infatti, dalla difficile

convertibilità della somma di almeno due intervalli in uno più

grande e va ricondotta alla pressione che gli intervalli sommati

esercitano finché non trovino spazio sufficiente nell’accordo che

pure dovrebbe contenerli.

Tutte le spiegazioni si erano finora basate sulla frazione delle

rappresentazioni e sulle parti che ne risultano; adesso, invece,

occorre anche operare con esse, sovrapponendole e confrontandole. Se, fin qui, si poteva presupporre un segmento omogeneo nelle

sue parti, ora ne vanno evidenziate le tensioni interne, dovute alla

convertibilità soltanto approssimativa degli intervalli fra loro. In

questo senso la rappresentazione grafica offerta da Herbart continua a mostrare, sì, le proporzioni fra le parti, ma non è più sufficiente ad indicare il luogo del problema e perde in perspicuità

rispetto all’analisi.

194

N. MORO

I valori ottenuti in sede di determinazione psicologica della

ampiezza degli intervalli, considerati in ordine di grandezza, si

discostano dai punti corrispondenti alla semplice moltiplicazione

di un’unità minima, che si potrebbe altrimenti prendere a riferimento per tutte le relazioni tonali (il semitono temperato). Ne

segue che, sovrapponendo la somma di due intervalli ad uno ad

essi maggiore, essa ne risulta inevitabilmente superiore, e proprio

da un’incongruenza di questo tipo sorge la pressione che, negli

accordi, è sentita come dissonanza. Tale scarto non è, come tale,

razionalmente ammissibile ed esige, perciò, una soluzione che lo

elimini e, al di là delle soluzioni specifiche che Herbart propone in

accordo con la prassi musicale, è opportuno analizzare ancora una

volta la struttura logica dei problemi in questione.

Il pianoforte accordato esemplifica per antonomasia il temperamento equabile, che assegna a tutti i semitoni una grandezza

costante, e risulta affatto adeguato a far apprezzare la dissonanza e

la sua risoluzione. La proposta herbartiana di sperimentare

l’effetto dissonante al pianoforte scordato, poi, mirava ad illustrare

come la dissonanza vera e propria sia intimamente connessa con

l’esatta estensione degli intervalli, ossia con la pressione che si

scatena quando essi non trovino l’ampiezza loro propria. A questo

punto, è difficile resistere alla tentazione di rimandare la soluzione

della questione della dissonanza ancor oltre le leggi psicologiche e

quelle musicali, collegandola direttamente con il temperamento

equabile.

Il sistema temperato offre un’organizzazione modulare e combinatoria del materiale tonale, che lo rende internamente più omogeneo ed idoneo all’uso musicale. In tal modo, viene agevolato

il lavoro di connessione non soltanto delle ottave tra loro, ma anche dei segmenti minori ad esse interni, escludendo per definizione la possibilità di una compressione degli intervalli simile a quella

che si dà in psicologia. La percezione e tutto il suo portato psicologico, tuttavia, non si lasciano facilmente sottomettere alle soluzioni razionali adottate per una maggiore operabilità tecnica, e tendono a riconquistare le dimensioni loro proprie: sussiste dunque

una tendenza a riportare gli intervalli temperati alla loro ampiezza

psicologica, rendendo precarie (ma, si anticipa, musicalmente

ricche) alcune delle connessioni interne al sistema temperato.

Confrontando le ampiezze intervallari temperate con quelle reperite per via psicologica, emerge che il temperamento equabile

5. Osservazioni teoriche sulla psicologia del suono

195

comprime gli intervalli nella loro determinazione psicologica analogamente a quanto accade negli intervalli psicologici stessi (o,

almeno, in quelli di maggiore estensione). Entrambe le determinazioni, temperata e psicologica, degli intervalli dissonanti (quinta

diminuita e settime) sono tali da provocare la tensione tra gli intervalli addendi, e questo fenomeno è appunto l’artefice del tipo di dissonanza di cui ci si serve in musica. Ciò avviene esattamente nella misura – anche e soprattutto psicologica – in cui è possibile, successivamente, recuperare un equilibrio stabile, nel quale si risolva il conflitto

scatenato tra le parti, concedendo loro lo spazio che pretendono.

La necessità del passaggio al temperamento, rispetto alla dissonanza, risiede nella discrasia che sorge tra gli intervalli psicologici e l’estensione che il sistema basato sul calcolo assegna loro.

Tale scarto assume proprio la grandezza psicologica necessaria a

giustificare la tendenza ad una diversa proporzione fra le parti,

che, musicalmente, corrisponde alla risoluzione della dissonanza in

un accordo consonante. Sono, peraltro, le tensioni dissonanti ad innescare la transizione al successivo, ampliando la dimensione verticale

dell’armonia alla distensione temporale della melodia, nei limiti posti

dalla concezione prevalentemente armonica della musica: ciascuna

voce deve presentare una coesione interna, sviluppata in rigorosa

conformità con l’articolazione verticale del tessuto armonico.

Oltre alla riconduzione della dissonanza allo scarto tra le ampiezze intervallari, la novità introdotta da Herbart concerne la

giustificazione del temperamento equabile da un punto di vista

psicologico, che permette di apprezzare maggiormente la proficuità del sistema temperato, ben al di là del suo valore strumentale. Il

ricorso al temperamento per ragioni tecniche (e di razionalizzazione), dunque, costituisce insieme il fondamento di uno fra gli aspetti più rilevanti dell’armonia musicale, ossia la necessità di risolvere

la dissonanza, ed entra perciò in intima connessione con il pensiero musicale stesso. Non si tratta più, semplicemente, di una convergenza esteriore, ma dell’uso sapiente che una tecnica artistica

sa fare delle legalità psicologiche e degli accomodamenti pragmatici insieme.

5. La distinzione della seconda

La legalità psicologica incontra, invece, varie difficoltà quando

venga chiamata a rendere conto delle seconde, per la cui trattazione

196

N. MORO

Herbart introduce criteri non applicati agli intervalli ed accordi

delle precedenti indagini: un analogo della nozione metafisica di

autoconservazione, la distinzione tra rappresentazione originaria e

modificata (rafforzata) con l’aggiunta della metà uguaglianza, la

riproduzione confusa della rappresentazione della fondamentale.

Il ricorso a categorie eccezionali di analisi accomuna quindi tutti i

punti di vista della tematizzazione della seconda, e pare legittimo

generalizzare a tutte le seconde la già citata affermazione, ovvia

eppure rilevante, che Herbart riferisce all’intervallo melodico omonimo: «La seconda viene udita come un altro suono, che non è

del tutto il primo»31.

Alla difficoltà della fondazione psicologica di un dato, la seconda, che si sottrae al consueto metodo esplicativo, fa riscontro

l’appello herbartiano alla rappresentazione semplice ed assoluta,

non ancora irretita nelle relazioni della coscienza: essa compare

dichiaratamente nella distinzione tra rappresentazione originaria e

modificata e, implicitamente, anche nella riproduzione, confusa o

meno, della rappresentazione, giacché tale riproduzione presuppone qualcosa da riprodurre, e si tratta appunto della rappresentazione semplice già data di un suono.

Da un punto di vista teorico, la seconda costituisce il complementare dell’ottava rispetto al problema della distinguibilità:

nell’ottava, infatti, l’opposizione completa giustifica e fonda la

distinzione logica dei suoi estremi, che, nondimeno, ha per risultato la loro equivalenza armonica; questa, a sua volta, finisce per

costituire, musicalmente, un’identità, che funge da presupposto

per la trasponibilità delle ottave l’una di seguito all’altra. Quanto

alla seconda, invece, si fatica ad addurre una ragione logica e, soprattutto, psicologica per la distinzione delle sue note componenti,

eppure la differenza al suo interno è inequivocabilmente data ed

irriducibile.

La prassi musicale si serve della seconda minore, come semitono, quando introduce gli accidenti: in questo modo, una nota mantiene la stessa denominazione pur oscillando di un intero tono tra

il suo bemolle ed il suo diesis. È chiaro che, musicalmente, la differenza di altezza di un semitono è significativa e la sua importanza

scontata, così come ne è certa anche la distinzione a livello percettivo: per la seconda manca ancora, semmai, un criterio logico (per la

31

PU, p. 105.

5. Osservazioni teoriche sulla psicologia del suono

197

scansione del continuo) e, insieme, psicologico (per la definizione

del rapporto in termini di uguaglianza ed opposizione) analogo al

principio dell’identificazione degli altri intervalli.

Il problema posto dalla seconda, inverso a quello dell’ottava,

consiste allora in una distinzione senza distinguibilità. Con una

proposta che prende soltanto spunto dal dettato herbartiano, si

potrebbe leggere in questa formulazione della questione la necessità di ricorrere, per la seconda, ad un criterio di determinazione

altro da quello adatto agli altri intervalli. Nella sua datità irriducibile eppure non spiegata, la seconda sembra esigere un ulteriore

avvicinamento alla rappresentazione semplice, non ancora modificata dalle relazioni nella coscienza. Seguire tale procedimento,

tuttavia, significa imboccare la via della massima approssimazione

al dato, nella sua più schietta qualità, ed insieme della più grande

astrazione da esso, alla ricerca di quel semplice che va, sì, presupposto, ma non è mai oggetto immediato d’esperienza diretta.

Un’impostazione del genere, inoltre, pretende che si varchi il

limite di semplicità già posto per gli elementi della musica: esso è

stato finora reperito negli intervalli, in funzione dei quali soltanto

ha senso parlare di note singole, in quanto loro costituenti; al contrario, nella seconda si deve piuttosto astrarre ulteriormente, per

raggiungere davvero il suono nel suo isolamento più completo. La

psicologia si impegna così a descrivere le modalità percettive basilari, risalendo, per quanto possibile, alla genesi delle sensazioni

particolari più semplici. Emerge, a questo punto, tutta la distanza

che intercorre rispetto alle posizioni kantiane: se, da un lato, la

psicologia herbartiana propone una ridiscussione dell’estetica e

della logica trascendentale, occupandosi della costituzione della

oggettualità, dall’altro, si misura la differenza dell’approccio di

Herbart, che indaga la genesi esperienziale dell’oggetto ed istituisce un collegamento tra quaestio iuris e quaestio facti, i due poli

che Kant riteneva inconciliabili.

Se «la paradossalità è una delle caratteristiche della filosofia

herbartiana»32, questo ne è un esempio. Da una parte, infatti,

l’appello al dato assume, nel caso della seconda, un’urgenza maggiore che negli altri intervalli, effettuando il tentativo di scendere

al livello più basso della percezione; dall’altra parte, si deve fronteggiare un’esperienza inevitabilmente sfuggente, che fa intuire

32 R. Pettoello, «Introduzione», in J. F. Herbart, Punti principali della metafisica, cit., p. X.

198

N. MORO

una differenza senza lasciarne scorgere gli elementi, e necessita

quindi di un’ennesima integrazione nel pensiero: occorre instaurare una relazionalità che, se non è data, va tuttavia pensata.

In tal senso, la questione della seconda funge da complementare teorico all’ottava perché, con il suo richiamo al dato percettivo

quasi immediato33, àncora all’esperienza la logica musicale imperniata sull’ottava, fissandone un elemento che, dal basso, deve prestarsi in realtà a spiegare anche i fenomeni più complessi. Oltre al

semitono, che vede nella seconda la distanza costante tra gli intervalli, è una seconda a dar conto, in ultima analisi, della dissonanza

negli accordi e delle loro formule risolutive – mentre la dissonanza

non dipendente dalla seconda, come quella dell’accordo diminuito,

non ammette una vera risoluzione – così come delle autoconservazioni che, negli intervalli melodici, provocano la connessione con

la sensibile, anche quando si voglia mantenere la fondamentale

come sottostante a tutti i gradi della scala.

L’ottava, dunque, fissa l’unità entro la quale, poi, è l’intervallo

di seconda, con le relazioni che esso rende possibili, ad offrirsi

come elemento psicologico irrinunciabile ed a produrre alcuni tra

gli effetti musicalmente più significativi.

V. La logica secondo Zimmermann

Zimmermann ha richiamato l’attenzione sulla natura logica del

continuo tonale herbartiano34: secondo la sua analisi, Herbart

sovrapporrebbe ad un continuo matematico, caratterizzato dal

fatto che tra due punti ve ne è sempre un terzo tra essi compreso,

un continuo logico, che, invece, non ammette alcun terzo punto tra

due contigui. In sostanza, per Zimmermann, Herbart avrebbe preso una serie di suoni, che ripetono all’infinito (nelle due direzioni

di una retta) rapporti finiti35, costruendo un continuo ulteriore che

33 Nel ‘quasi’ va inteso il ricorso al limite, così caratteristico della speculazione herbartiana, che rivela ad un tempo la consapevolezza metodologica

dell’indagine e la finezza delle soluzioni teoriche proposte (cfr. R. Pettoello,

L’objet et ses limites, cit.).

34 R. Zimmermann, op. cit.; oltre ad analizzare il procedimento herbartiano rispetto alla teoria musicale, la relazione di Zimmermann è tutta tesa a

mostrare la convergenza strutturale della psicologia della musica con la filosofia pratica di Herbart, in particolare con le cinque idee morali.

35 Cfr. ivi, p. 17.

5. Osservazioni teoriche sulla psicologia del suono

199

è una commistione di quello logico, con la successione all’infinito

di elementi discreti contigui, e di quello matematico, nel quale

l’infinito si trova anche nel piccolo (infinitesimale). Da tale combinazione – se non proprio confusione – sorge la linea tonale, lungo

la quale si distinguerebbero le relazioni intervallari per eccellenza

(ottava, quinta diminuita, quinta, quarta, seconda).

Nella sua ricostruzione teorica, Zimmermann si lascia però

sfuggire, a mio avviso, una distinzione indispensabile alla comprensione del discorso herbartiano ed assolutamente coerente con

il sistema in generale: la linea tonale, in realtà, è densa esattamente quanto il continuo matematico (tra due punti ne è sempre compreso un terzo), essa assume uno statuto a priori e, come tale, non

è data nell’esperienza. Costituito da elementi discreti è, propriamente, soltanto il materiale tonale utilizzato nella musica36. La

posizione di un continuo tonale a priori rappresenta l’opportunità

di cui il pensiero dispone, a livello metafisico, per fondare la possibilità e la plausibilità di quanto avviene a livello psicologico.

I punti notevoli che si distinguono lungo la linea tonale vengono definiti in base alle stesse leggi psicologiche che concernono i

rapporti fra uguaglianza ed opposizione, quindi la loro corrispondenza con le relazioni tonali della musica sancisce più il successo

esplicativo della psicologia che non quello del modello di formalizzazione adottato, ossia ciò che, per Zimmermann, è la sovrapposizione di una struttura logica ad una matematica. Inoltre, il calcolo

dei punti notevoli deve presupporre necessariamente una linea

tonale continua che ripeta una densità di tipo matematico, almeno

per salvare la coerenza con i risultati ottenuti da Herbart, nei quali

ricorre, con una certa frequenza, la radice di due. I calcoli eseguiti,

peraltro, riguardano gli intervalli nella loro ampiezza psicologica,

che non sono immediatamente quelli musicali, pur essendo suscettibili di una ridefinizione nel contesto delle relazioni fra intervalli e

temperamento.

36 A rigor di termini, poi, anche il materiale tonale del quale la musica si

serve è già molto più denso di quello ammesso da Zimmermann (che considera solamente ottava, quinta diminuita, quinta, quarta e seconda) e pure di

quello costituito dall’allineamento per altezza delle note di una scala. Almeno

il ricorso agli intervalli non temperati da parte del cantante o del violinista

rimanda, infatti, ad una particolare densità in corrispondenza dell’“intorno” di

quelle note che ammettono varie determinazioni a seconda del contesto armonico.

200

N. MORO

Allora non desta più stupore il ricorso ad una struttura matematica del continuo ai fini dell’elaborazione concettuale della linea

tonale, la cui essenza supera di gran lunga la mera somma di tutte

le scale possibili. Così essa soltanto può garantire una costruzione

psicologica del materiale tonale che non si riduca a semplice elenco di elementi musicali già presupposti.

Secondo l’interpretazione di Zimmermann, inoltre, non si potrebbe giustificare in alcun modo la difficoltà, per esempio, di individuare con precisione l’estensione della terza: assumendo la

possibilità di molteplici metodi per la determinazione degli intervalli e senza presupporre il temperamento equabile37, la varietà di

suoni a disposizione è davvero molto superiore a quella effettivamente utilizzata, nella teoria come nella prassi musicale, e maggiore di quella che, calcolata psicologicamente, le si vuol far corrispondere. È evidente che le note nelle scale non si trovano sullo

stesso piano del continuo tonale dei suoni possibili, ma tale distinzione risponde all’esigenza teoretica di dar conto dell’omogeneità

soltanto tendenziale di una serie discreta di suoni, e tutto ciò si

realizza anzitutto a partire logicamente dal piano metafisico della

continuità di tipo matematico.

VI. Teoria musicale e psicologia

Il percorso che ha delineato le relazioni tonali musicalmente significative da un punto di vista psicologico è suscettibile di

un’ulteriore lettura nei termini di un’analisi logica della musica,

della quale emergono ora gli elementi costitutivi38. La serie dei

suoni continua più in basso di quello più grave e più in alto di

quello più acuto (i limiti, semmai, sono di natura fisiologica ed

acustica, non musicale); tra una nota e l’altra si collocano le loro

alterazioni, che non sempre coincidono enarmonicamente tra loro

37 Al di fuori del sistema temperato, infatti, non è ancora stabilita la validità di principio delle equivalenze enarmoniche, per esempio, di fa diesis e sol

bemolle, ma anche di fa doppio diesis e sol, che sarebbero tutti suoni diversi

l’uno dall’altro.

38 Non si tratta, chiaramente, di un elenco completo né esaustivo, perché

esso vale soltanto nei limiti in cui Herbart ha dato conto della musica da un

punto di vista psicologico. Vi sono molti altri parametri musicali oltre a quelli

trattati da Herbart, basti citare il timbro, la dinamica e l’agogica, ma non si

vorrà ridurre la portata teorica delle analisi svolte per i loro ovvi limiti storici.

5. Osservazioni teoriche sulla psicologia del suono

201

e rendono così plausibile il riferimento ad un continuo denso. Le

note, il materiale discreto di cui la musica si serve, sono ordinate

secondo rapporti di grandezza, gli intervalli, suscettibili di ulteriori

combinazioni tra loro, a formare accordi e successioni melodicoarmoniche. Su questa base trovano fondamento anche consonanza

e dissonanza, che, almeno secondo Herbart, rappresentano relazioni particolarmente rilevanti per la musica, il cui carattere immediatamente dato può essere ricostruito anche a partire dalla

combinazione degli elementi psicologici già a disposizione.

Si è dunque rinvenuta una struttura comune a teoria musicale e

psicologia, che si sviluppa dal semplice al complesso e riesce, nel

generale più che nel particolare, a dar conto dei fondamenti della

dottrina dei suoni.

Le frequenti obiezioni specifiche mosse contro l’una o l’altra

spiegazione proposta da Herbart lasciano emergere un limite che

riguarda in generale le sue analisi. Si è notato come egli muti spesso il punto di vista, facendo ora riferimento alle rappresentazioni,

ora alle forze loro interne, poi, ancora, prendendo in considerazione le rappresentazioni originarie e passando poi a quelle modificate. In certa misura, gli riesce in tal modo di render conto dei fenomeni codificati dalla teoria musicale e di sviluppare anche un percorso teorico conseguente. Questo suo successo, tuttavia, non gli

permette di evitare varie complicazioni eccessive dell’analisi e

perfino qualche incoerenza con i presupposti generali: essi, infatti,

paiono talora incapaci di offrire una spiegazione complessiva dei

fenomeni, lasciando il campo a metodi reciprocamente estranei o

ipotesi ad hoc.

Il passaggio dall’impostazione psicologica generale alle sue applicazioni particolari nell’ambito della dottrina dei suoni si rivela

dunque privo di linearità, giacché il dato empirico si sottrae parzialmente alla forte modellizzazione che gli viene imposta e la sua

integrazione a livello concettuale non coglie sempre nel segno.

Vacilla pertanto il risultato metodologico cui tutte le analisi herbartiane sono tese, ossia la conferma epistemologica della psicologia che sarebbe dovuta emergere dall’applicazione dei suoi principi

alle relazioni tonali.

Cade, così, la cornice generale delle indagini sulla musica, ma

questo fatto non equivale alla condanna senza appello delle teorie

herbartiane, come pure tanti critici hanno voluto. A mio avviso, invece, resta saldo il valore teorico delle analisi svolte e dell’approccio

202

N. MORO

relazionale che le sostiene. Herbart elabora una dottrina dell’anima

fondata sui rapporti rappresentativi, che rompe radicalmente con

la concezione sostanzialistica tradizionale (esemplificata dalle

varie facoltà); anche la sua metafisica si distingue per la rilevanza

assegnata ai rapporti tra enti logici e non sostanziali. Herbart concepisce la musica come un sistema relazionale che, grazie alla codificazione elaborata dalla teoria musicale, esibisce con particolare

evidenza le proprie peculiarità ed i rapporti vigenti al suo interno.

Il tentativo di ricondurre anche i fenomeni musicali alla struttura

relazionale della psiche, cercando di fondare i rapporti armonici

sui rapporti rappresentativi nella coscienza risulta pienamente

coerente con l’eliminazione di ogni residuo sostanziale e segna la

volontà di guadagnare un fondamento oggettivo alla speculazione.

In un periodo in cui la psicologia muoveva i suoi primi passi come

autonoma disciplina scientifica, i saggi herbartiani testimoniano

l’avvio di una linea di ricerca che ha aperto la strada alle ricche

indagini della Tonpsychologie, sia pure passando attraverso la

critica di parecchi presupposti herbartiani.

Oltre all’indubbio valore storico dei lavori herbartiani, ne va

sottolineato anche quello teorico, che il lettore odierno può tuttora

apprezzare: la pregnanza assegnata alla dimensione armonica

rispecchia le concezioni musicali dell’epoca e funge da base per la

conseguente impostazione dell’analisi psicologica dei dati musicali, che ne illustra le relazioni di volta in volta decisive rispetto al

contesto armonico. Lo stesso schema interpretativo proposto per il

percorso seguito da Herbart mette in luce la coerenza di fondo

dello svolgimento delle questioni, quantunque essa vada spesso

perduta nelle soluzioni specifiche delineate. Infine, la trattazione

dell’ottava rivela un approccio consapevole alle strutture musicali

ed articola l’indagine in maniera tale da far emergere l’intera morfologia delle relazioni tonali. Il tentativo herbartiano di fondare

psicologicamente la musica ha pertanto condotto all’analisi delle

strutture che in essa ricorrono e tale analisi conserva la propria

validità logica anche quando le venga sottratta la valenza psicologica che pure Herbart credeva di aver ottenuto.

Gli elementi spiegati costituiscono soltanto una parte di tutti

quelli che di fatto intervengono nell’arte dei suoni: si sono indagate le relazioni tonali, non ancora la musica intera né tutti i suoi

aspetti; non sussiste, infine, alcuna volontà riduttiva rispetto alla

5. Osservazioni teoriche sulla psicologia del suono

203

complessità ed alla stratificazione della musica, che, in quanto

arte, è oggetto dell’estetica almeno quanto lo è della psicologia.