Concetti politici e realtà dell’epoca moderna

(Giuseppe Duso)

In pubblicazione in Messico in lingua spagnola

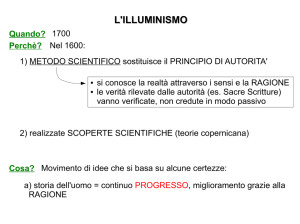

1. Il fraintendimento storicistico della storia concettuale

Per intendere la relazione esistente tra i concetti politici moderni e la realtà

dell’epoca bisogna dare un significato determinato alla espressione “concetti moderni”. Per

ora diciamo che si tratta di quei concetti fondamentali diffusi con cui nell’epoca moderna

si concepisce la società degli uomini e si giustifica l’obbligazione politica. L’alveo in cui si

colloca la presente riflessione è quello che è iniziato con la Begriffsgeschichte tedesca di

Brunner, Conze e Koselleck, e che ha preso una direzione di ricerca determinata nel lavoro

compiuto in questi trent’anni dal gruppo padovano. Questa ha avuto un punto di partenza

nella individuazione nella nuova scienza politica, che si presenta nella veste del diritto

naturale, della genesi di quei concetti con i quali ancora oggi si tende a pensare la politica e

a legittimare il potere, ed è consistita sostanzialmente nell’interrogare questi concetti

evidenziandone sia la logica, spesso diversa da quanto solitamente si pensa, sia le aporie

che in essi si manifestano. Secondo la lezione degli storici tedeschi è tenuto costantemente

presente il nesso esistente tra i concetti e la funzione che questi vengono ad assolvere

nell’organizzare la vita politica degli uomini. Il lavoro di ricerca svolto, per quanto

riguarda sia l’aspetto teoretico e metodologico, sia i singoli concetti e i principali pensatori

politici, costituisce il presupposto della presente riflessione.

Appare tuttavia utile richiamare alcuni tratti che caratterizzano questa ricerca per

comprendere meglio l’intento di questo intervento, consistente nel mostrare che se si resta

all’interno dell’ottica dei concetti moderni non si riesce a comprender la realtà dell’epoca

moderna. Innanzitutto bisogna liberarsi da alcuni luoghi comuni con i quali si identifica,

magari per criticarla, la storia dei concetti politici. Spesso si pensa che questa consista in

una distinzione di epoche, un’epoca antica, che dà luogo ad una lunga tradizione per

quanto riguarda la concezione della politica che ha una sua determinazione nel medioevo,

ed un’epoca moderna, seguita poi magari da un’epoca postmoderna in cui noi verremmo a

trovarci. Una tale immaginazione non dà conto della concreta situazione in cui si

troverebbe lo storico che fa questa operazione della distinzione delle epoche. Questo infatti

è collocato nel proprio presente, e dunque si trova all’interno della costellazione

concettuale che lo caratterizza. Se è vero che la storia concettuale ha il suo centro focale

nei concetti moderni, ciò deve essere inteso nel senso della consapevolezza che tali

concetti non hanno un significato universale ed eterno, ma una genesi precisa e questa si

colloca nel momento in cui si nega il modo di intendere l’uomo, la società e il sapere che

ha caratterizzato una lunga tradizione di pensiero. E’ il punto di vista moderno che produce

la distinzione di altre epoche, antica e medievale, e ciò è possibile in quanto viene imposto

come indiscusso il proprio punto di vista e non vengono interrogati quei concetti che si

intendono come razionali e universali e come definitivo superamento del passato. Se si

tiene presente ciò si può condividere con Brunner la convinzione che c’è una sola epoca,

1

quella moderna, che è caratterizzata da una concezione illuministica, che intende se stessa

come vera e razionale1.

Si ricordi la critica che lo storico Brunner rivolge al concetto di storia (Geschichte)

che intende avere il suo significato senza ulteriori qualificazioni, un concetto che è

moderno e che è collegato alla nascita della filosofia della storia e delle storie speciali. In

queste ultime avviene che sulla base dell’assetto assunto dalla scienza moderna si

determina la sua storia (si pensi ad es. alla storia dell’economia), che in realtà viene ad

essere mera preistoria di quel sapere razionale che si determina solo nella scienza moderna.

Come è noto dal fondamentale saggio di Brunner La sfera dell’oikos e l’antica economica

europea2 il risultato di questo atteggiamento è la totale incomprensione delle fonti del

passato, che possono essere comprese solo con categorie diverse dal quell’assetto

concettuale che ha assunto la scienza moderna3. Per quanto riguarda i concetti politici tale

epoca moderna è caratterizzata dalla pretesa di autosufficienza dell’atteggiamento teorico,

che non consiste più nel pensare l’esperienza, ma piuttosto nel costruire un modello

razionale e in sé fondato (non può allora che trattarsi di una razionalità formale) con cui

concepire la società e il comando necessario alla sua esistenza e permanenza.

Se è connaturata ad una ricerca storico-concettuale l’interrogazione critica dei

concetti, come mostra l’esempio qui ricordato della trattazione di Brunner del concetto di

storia e delle storie speciali, allora la situazione dello storico dei concetti non è quella di un

ricercatore che svolge una analisi neutra ed oggettiva. Koselleck rivolge a Brunner la nota

critica secondo cui il vantaggio di una più corretta relazione con le fonti sarebbe pagata

con la pretesa del rapporto con esse espressa dall’ 1:1, che perderebbe di vista la

collocazione che lo storico ha nel suo presente e insieme la necessità di creare un ponte

che permetta la comunicazione tra il proprio presente e la fonte del passato. Già in altra

sede ho cercato di mostrare che in questa critica è proprio Koselleck a non avere

consapevolezza del nesso esistente tra storia e scienza che invece Brunner mette in luce4.

Nonostante la critica di Koselleck, è chiara in Brunner la consapevolezza che solo dal

presente parte il ricercatore. Ma ciò deve essere inteso non certo nel senso comune,

secondo cui non si può leggere il passato che secondo i concetti e i problemi che

caratterizzano il nostro presente, ma piuttosto nel senso di una consapevolezza critica della

scienza contemporanea. Ciò è ancora più determinante per il lavoro di ricerca che noi

abbiamo svolto. Ci sono due modi di intendere il nostro essere nel presente: quello che

intende i concetti moderni come presupposti necessari nel nostro pensare e della nostra

ricerca, e quello che consiste nell’interrogare questi concetti, nel chiederne ragione. E’ in

questa interrogazione critica, che caratterizza il gesto dello storico dei concetti, che i

concetti moderni perdono la loro pretesa universalità, appaiono storicamente determinati, e

1

O. Brunner, Das Zeitalter der Ideologien. Anfang und Ende, in Neue Wege der Verfassungs- und

Sozialgeschichte, Göttingen 19682 (tr. sp.?***).

2

O. Brunner, Das “ganze Haus” und die altereuropeische ‘Őkonomik”, in Neue Wege (tr. sp.?***)..

3

Cfr. G. Duso, Storia concettuale come filosofia politica, in La logica del potere, ora on-line, sp. pp. 32 ss.

4

Ivi, sp. pp. 53 ss. Ma le mie considerazioni si avvalgono della critica magistrale rivolta da Alessandro Biral

alla posizione di Koselleck sulla storia, proprio sulla base della considerazione del lavoro di Brunner (A.

Biral, Koselleck e la concezione della storia, in Id. Storia e critica della filosofia politica moderna ,

FrancoAngeli, Milano 1999, pp. 251-258; su questa linea si muove anche S. Chignola, I concetti e la storia

(sul concetto di storia), in S. Chignola, G. Duso, Storia dei concetti e filosofia politica, FrancoAngeli, Milano

2008, pp. 201.233.

2

lungi dal manifestare una indiscutibile razionalità, mostrano invece delle aporie

costitutive5.

L’atteggiamento critico dello storico concettuale, in quanto non può non partire dal

presente, consiste allora non solo nell’avere consapevolezza dell’orizzonte di pensiero in

cui si caratterizza la fonte e nella storicità determinata del concetto moderno, ma nello

stesso tempo nell’interrogazione dei concetti con cui si pensa la politica nel nostro

presente, di quei significati cioè che abitano inevitabilmente le parole che usiamo. Tale

interrogazione è filosofica6, ed è una interrogazione necessaria al lavoro dello storico dei

concetti. Per questo la dimensione filosofica della storia concettuale non caratterizza una

particolare accezione di questa che si ponga accanto ad altre, ma piuttosto il nucleo critico

e radicale che caratterizza la storia concettuale. Si è cercato di mostrare che, al di là del

tentativo di Koselleck di determinare categorie metastoriche per gettare un ponte tra

presente e passato, è piuttosto un movimento di pensiero filosofico sul presente che apre la

strada alla comprensione del passato, e anche alla sua rilevanza per il nostro pensare la

politica7: in questo senso storia e filosofia non sono contrapposte, ma la filosofia è

momento necessario per rapportarsi al passato.

Da tutto ciò si può desumere che assieme ad una riduzione della storia concettuale

alla distinzione delle diverse epoche, è anche una accezione storicistica di essa che viene

messa in crisi, una concezione che si esprime nella convinzione “ad ogni epoca i suoi

concetti”, magari accompagnata dalla fiducia nel progresso moderno e dell’innegabile

superamento del passato. E’ questa convinzione che induce a pensare che i concetti

moderni siano adeguati a comprendere la realtà moderna e costituiscano linee normative

sicure alla nostra prassi. Se è poi vero che la centralità dei concetti moderni risiede nel

fatto che abitano ancora le parole che usiamo, in questo orizzonte si può potrebbe pensare

che questi concetti siano anche i valori indiscutibili all’interno dei quali possiamo oggi

pensare la politica. Questa è infatti la doxa del nostro presente, una convinzione che è stata

fatta vacillare dalle ricerche compiute e che in questa riflessione vorrei mettere in

questione.

5

Si pensi a concetti come uguaglianza, libertà, potere, democrazia come potere del popolo; si tende a

pensare questi concetti come universali e indiscutibili, magari proponendo che di essi c’è una concezione

antica ed una moderna. Spesso lavori che dicono di rifarsi alla Begriffsgeschichte tedesca distinguono

appunto antico e moderno in relazione a questi concetti che permangono nella loro identità. Questo modo di

fare storia dei concetti tradisce il nucleo critico della BG. Infatti si può mostrare che questa distinzione tra

antico e moderno che permette di parlare di libertà degli antichi e libertà dei moderni, o democrazia degli

antichi e democrazia dei moderni, è possibile proprio presupponendo un nucleo di identità che il concetto

non può non mantenere per determinare le differenze, e questo nucleo di identità altro non è che

l’ipostatizzazione del concetto moderno. Ben si comprende che in questo modo si fraintendono le fonti da

una parte e si presuppone acriticamente come indiscutibile il concetto moderno dall’altra. Rimando per

l’argomentazione di quanto qui affermato a Il potere e la nascita dei concetti moderni, in Chignola, Duso,

Storia dei concetti e filosofia politica cit. sp. pp. 161-172, dove si mostra che un tale atteggiamento, che

comporta la riduzione della storia dei concetti alla storia delle parole, contro l’insegnamento di Koselleck, si

può rintracciare persino in alcune voci di Geschichtliche Grundbegriffe, Historisches Lexikon zur politischsozialen Sprache in Deutschland, hrsg. O. Brunner, W. Conze, R Koselleck, Klett Cotta, Stuttgart 1972-1992

(in seguito GG).

6

Cfr. Duso, Storia concettuale: critica o filosofia?, in pubblicazione negli atti del convegno “La historia

como critica”, tenutosi ad Alcalà de Henares (Madrid) il 7-8 novembre 2013.

7

Su questa modalità filosofica di rapportarsi al passato e dunque di fare storia dei concetti rimando a Storia

concettuale come filosofia politica cit., pp. 51 ss, sp. 59.

3

2. L’astrazione della teoria e la legittimazione del potere

Affinché non ci siano fraintendimenti è necessario ricordare anche qui una

precisazione più volte avanzata. Ciò che si intende qui per “concetti moderni” non è

identificabile con il pensiero moderno né è estendibile all’epoca moderna. Si tratta di

qualcosa di limitato e determinato: cioè di quei concetti che a partire dal giusnaturalismo

danno un significato nuovo a parole vecchie, concepiscono in modo nuovo l’uomo, la

società e il sapere e intendono superare definitivamente il modo di pensare la politica che

dall’antichità è giunto fino alle soglie del moderno, un modo che è considerato privo di

razionalità – più precisamente di scientificità – e fonte di disordine e di guerra civile.

L’atteggiamento che caratterizza la nascita dei concetti moderni è quello che,

denunciando il conflitto e i rapporti di dominio che la realtà sociale manifesta, tende ad un

sapere che si muova nell’autonomia della pura teoria. E’ la nozione di stato di natura, cioè

di uno stato in cui l’uomo è considerato astraendo dalle relazioni in cui si trova nella

società, lo strattagemma mediante il quale si crea una tabula rasa che permette la

costruzione di una concezione finalmente razionale della società, e tale da avere carattere

normativo. Non si tratta cioè più di riflettere sull’esperienza alla luce delle idee del bene e

del giusto, come è avvenuto per una lunga tradizione di pensiero, ma piuttosto di

emanciparsi dall’esperienza mediante una costruzione teorica che abbia un suo rigore

incontraddittorio e una validità universale, al di là delle diverse opinioni su cosa sia giusto.

Il fine della scienza (la nuova scienza politica che si presenta nella veste del diritto

naturale) è quello di trovare una soluzione univoca all’antica questione della giustizia, e

questa consisterà nella ubbidienza alle leggi. Ma tale ubbidienza appare totalmente

vincolante nei confronti dei singoli, perché in realtà sono essi che sono posti alla base della

costruzione e di quel comando che è la legge.

E’ nell’ambito di questa costruzione teorica che appare il nuovo concetto di

individuo, che non è più concepito all’interno delle relazioni, all’interno della polis

(secondo la definizione che l’uomo è animale politico e cioè che la politica ha a che vedere

con la stessa natura dell’uomo), ma al contrario costituisce la grandezza fondante della

società e della politica. Insieme con il concetto di individuo compaiono quello

dell’uguaglianza degli individui, che comporta la negazione della possibilità che ci sia

governo dell’uomo sull’uomo, e quello di libertà, inteso come indipendenza della volontà

del singolo. Sarà questo concetto di libertà a costituire la chiave di volta della politica

moderna, ad essere insieme il fondamento e il fine della realtà politica. E’ solo da questo

concetto di libertà che può nascere quello di sovranità, cioè di un potere assoluto e

irresistibile. Infatti la libertà del singolo di operare secondo quello che lui ritiene essere il

suo bene è possibile e pensabile solo se ci sono regole (leggi, obblighi) che impediscono

che il movimento libero di ognuno giunga ad impedire la libertà degli altri.

In una concezione che assolutizza il concetto di individuo, un tale potere necessario

alla libertà deve essere prodotto da essa, e dunque dalla libera volontà degli individui. Ciò

è evidente nella costruzione teorica di Hobbes, che mostra il duplice volto della sovranità

la quale consiste certo in un comando del sovrano che ricade sui sudditi dall’alto, un

comando che non ammette resistenza e richiede ubbidienza totale. Questo è l’aspetto che si

tiene solitamente presente anche oggi quando ci si riferisce alla sovranità. Ma se ci si ferma

a questo aspetto – e ciò accade quasi sempre – non si comprende la logica della sovranità e

per questo risultano vani i tentativi di superarla. Infatti non ci si rende conto che tale

4

irresistibilità è pensabile solo per il fatto che è la stessa volontà degli individui a fondare un

tale potere. Quello di sovranità non è un concetto che costituisce il principio da cui parte la

costruzione teorica, ma è un risultato. Ciò è palese nella celebre immagine del contratto

sociale, in cui sono gli individui che con un patto tra di loro costituiscono il sovrano. Ma il

segreto della sovranità viene in Hobbes alla luce nel capitolo che precede quello che

riguarda il contratto e la nascita insieme del sovrano e del Commonwealth: in esso si cerca

di comprendere come sia possibile pensare una persona artificiale, una persona civile, cioè

una realtà politica unitaria che si basi su una moltitudine di individui. Ciò è possibile solo

attraverso un processo di fondazione, attraverso il quale tutti si dichiarano autori delle

azioni che l’attore politico farà8. Il corpo politico, il soggetto collettivo è possibile solo

grazie a questo processo: non si manifesta in modo immediato, ma attraverso la relazione

di autori e attori. In questo modo il potere è nasce come legittimo, in quanto legittimato:

d’ora in poi nella teoria politica l’autorità , in un mondo sotto il segno dell’uguaglianza,

non può essere che il prodotto di un processo di autorizzazione.

E’ questo il nuovo concetto di rappresentanza, che costituisce il vero centro

strategico della costruzione teorica con cui nel moderno si pensa la politica. Esso infatti

rende possibile la società e quella persona artificiale che sarà lo Stato: è il processo che

viene a costituire la sovranità. E’ esso infatti che permette di collegare le volontà degli

individui con quella del corpo politico da essi formato, e che permette di identificare il

popolo come soggetto collettivo che crea la legge con il popolo come insieme di quei

sudditi che alla legge devono ubbidire. Esso dunque permette di affermare che il popolo è

libero se ubbidisce alle leggi che si dà, e parallelamente che il cittadino è libero in quanto

ubbidisce alle leggi che contribuisce a determinare. La rappresentanza moderna non è una

modalità di esercizio del potere, ma piuttosto il concetto che permette di pensare la

sovranità, e dunque il potere di un corpo politico concepito come formato da individui

uguali. Un potere che è assoluto perché è attribuibile alla totalità degli individui, che è cioè

il loro potere: potere rappresentativo appunto.

I concetti che abbiamo considerato sono legati l’uno all’altro e funzionano in una

logica unica venendo a costituire un vero e proprio modello razionale che non è certo

ravvisabile nella realtà storica né ha relazione con l’esperienza; non è ravvisabile nemmeno

nelle vicende del cosiddetto Stato assoluto, nel quale la progressiva concentrazione del

comando è richiesta dalla composizione plurale della società9. Si tratta dunque di un

modello costruito mediante l’astrazione propria della teoria, un modello che richiederà di

essere attuato, grazie alla sua razionalità e alla sua pretesa di eliminare il conflitto.

Bisognerà attendere la Rivoluzione francese perché questo modello diventi senso comune e

determini l’organizzazione della vita degli uomini, arrivando fino alle nostre costituzioni

democratiche. Per questo motivo e per il fatto che una tale costellazione concettuale

costituisce l’orizzonte in cui si dà ancor oggi il dibattito politico, tenendo presente quella

relazione tra concetti e costituzione che caratterizza la ricerca della Begriffsgeschichte

tedesca di Brunner, Conze e Koselleck, credo che si possano indicare questi come i

concetti fondamentali moderni mediante i quali viene concepita la politica.

8

Cfr. Il potere e la nascita dei concetti politici moderni cit. sp. pp. 176-185.

Si vedano i saggi di W. Näf, G. Oestreich, e D. Gerhard, contenuti in Lo stato moderno, a cura di e. Rotelli

e P. Schiera, Il Mulino, Bologna, vol I 2971.

9

5

Questi concetti non si estendono certo alla totalità del pensiero politico moderno. Si

può al contrario dire che tutta la grande filosofia politica moderna comporti un

superamento di questi concetti: la nozione di potenza in Spinoza, l’idea di libertà in Kant,

la concezione politica della Filosofia del diritto hegeliana, per fare degli esempi. Ma

tuttavia non è questo pensiero filosofico che diventa modo comune di pensare e che sta alla

base dei meccanismi costituzionali. Questi, che indichiamo come i concetti politici

moderni, costituiscono allora qualche cosa di limitato e che tuttavia ha una diffusione tale

da costituire un orizzonte condiviso e il terreno comune della stessa lotta politica in cui le

forze diverse si contrappongono: sono diventati opinione comune, la doxa che la filosofia

interroga, come faceva il Socrate dei Dialoghi platonici con i suoi interlocutori. Perciò,

qualora la pretesa di universalità e di valore indiscusso di questo modello si mostrasse

infondata e contraddittoria, ci si presenterebbe un difficile compito di trasformazione

nell’ambito del pensiero e della realtà costituzionale10.

3. I concetti operano nella realtà

Ma se questi concetti nascono dall’astrazione della teoria, ciò non significa che non

abbiano effetti nella realtà. Lentamente lavoreranno e si diffonderanno fino ad avere

efficacia nella organizzazione della politica, come cerca di mostrare Koselleck nel suo noto

lavoro Kritik und Krise. Questi concetti operano nella critica alla realtà politica esistente,

che sarà indicata come ancien règime, e saranno strutturali per il nuovo assetto che

assumeranno gli Stati mediante lo strumento nuovo della costituzione, a partire da quella,

che sarà paradigmatica per il futuro, del 1791 della Francia rivoluzionaria.

E’ in questo momento che la forma politica, intesa come Stato, viene ad assumere

una sua dimensione razionale11. Ora infatti prende il suo significato il potere politico come

monopolio della forza legittima, che non permette più che gruppi e corporazioni e ceti

territoriali abbiano dimensione politica e magari anche una forza militare, e prevede entro

il corpo politico, nei confronti di quel soggetto collettivo che è appunto il potere statale,

solamente soggetti individuali, uguali e dotati di diritti. Il potere è assoluto perché

legittimo, in quanto voluto e prodotto da tutti. Allora la struttura concettuale della moderna

rappresentanza, che era emersa nel XVI capitolo del Leviatano, il processo cioè di

autorizzazione, dà luogo a procedure costituzionali, le elezioni appunto, che costituiranno

lo strumento principe di legittimazione delle costituzioni democratiche fino ai nostri giorni.

La rappresentanza non consiste più nel rispecchiare di fronte a chi governa, al re, al

principe i bisogni, le volontà, i privilegi, le libertates di parti diverse del popolo, ma

piuttosto nel dare forma ad una volontà nuova e altra nei confronti dei rappresentati,

quella del soggetto collettivo. L’elezione non conferisce un mandato vincolato ad una

volontà preesistente, ma è un atto di fiducia nei confronti di coloro (in Hobbes il sovrano

rappresentante, poi i rappresentanti della sovranità del popolo) che esprimeranno per tutti

la volontà del corpo collettivo, e dunque quel comando che è la legge.

10

Questo dispositivo dei concetti politici moderni è stato al centro di numerosi lavori di ricerca del gruppo

padovano, a partire dal volume su Il contratto sociale nella filosofia politica moderna (ora 1987, ora

FrancoAngeli, Milano 2007), e Il potere. Per la storia della filosofia politica moderna, Carroci, Roma 1999.

11

E’ significativo che nella voce Staat dei GG sia con la rivoluzione francese che lo Stato assume una sua

chiara dimensione concettuale.

6

L’irresistibilità del potere caratterizza le costituzioni moderne proprio perché si

tratta di un potere che non solo ha come fine la salvaguardia dei diritti dei cittadini, ma

anche è il risultato della loro volontà. Perciò la resistenza è considerata un atto di

delinquenza privo di ogni legittimità e da punire, in quanto si configura come una

opposizione nei confronti del soggetto collettivo, cioè del popolo che comprende la totalità

dei cittadini: è il privato che pretende di farsi pubblico, cioè politico. Infatti la sovranità

nelle costituzioni moderne non può essere attribuita ad altri se non al popolo, considerato

come totalità degli individui uguali. Ed è il valore dell’individuo pensato come autonomo e

autosufficiente che sta alla base delle moderne elezioni, che prevede il voto dei singoli

cittadini svincolati dai rapporti sociali in cui sono inseriti: esso esprime non tanto le loro

volontà determinate, ma piuttosto il prodotto delle loro opinioni. Ed è appunto il concetto

di libertà, inteso come la indipendenza della volontà del singolo e della sua opinione, a

produrre questo modo di pensare la partecipazione politica del cittadino che caratterizza le

elezioni democratiche.

Questa realtà dello Stato e delle costituzioni post-rivoluzionarie non sono pensabili

senza quel dispositivo concettuale nato nelle dottrine del diritto naturale, senza cioè quelli

che abbiamo chiamato i “concetti moderni”. Questi dunque - individuo, uguaglianza,

libertà, popolo, potere, sovranità, rappresentanza, democrazia come potere del popolo hanno avuto efficacia nella realtà, nonostante la loro astrazione, o meglio, proprio grazie

alla loro astrazione: determinano cioè processi reali che sono regolati dalla costituzione, la

quale è impensabile senza il dispositivo sopra accennato, che ha come suoi poli gli

individui e lo Stato, la libertà e la sovranità, e come strumento chiave di mediazione la

rappresentanza. Si tratta tuttavia di capire se questi concetti ci permettono di comprendere

la realtà, anche quella stessa realtà a cui essi danno luogo, oppure se a questo fine non sia

necessario andare oltre di essi e dotarsi di altre categorie.

4. Ma non permettono di comprenderla

Per rispondere a questa domanda possiamo tenere presenti due livelli ai quali

considerare la realtà concreta. Il primo è quello del reale movimento del pensiero, nel

quale solo si danno le singole affermazioni. Per questo aspetto i concetti moderni,

considerati nelle loro definizioni, nel loro detto, non permettono di comprendere e di dare

ragione del movimento di pensiero da cui nascono e degli stessi processi che innescano.

Se si pone a tema questo concreto agire del pensiero si può intendere come i concetti non

siano sufficienti a se stessi e non abbiano in se stessi la loro verità, ma appaiano piuttosto

segnati da aporie strutturali. Ciò vale innanzitutto per quel concetto di individuo, di

soggetto singolo, che, come si è visto, costituisce la grandezza fondante della costruzione

politica. Infatti esso è il punto di partenza e intende essere anche il fine della politica, ma

in realtà dà luogo, secondo una consequenzialità logica rigorosa, ad un soggetto collettivo

all’interno del quale esso scompare, perdendo qualsiasi peso politico: la volontà degli

individui, che vorrebbe contare tutto, finisce per non contare nulla.

Tale situazione aporetica emerge con evidenza nella figura del frontespizio del

Leviatano, nella quale i cittadini non hanno una loro posizione politica di fronte al

sovrano- rappresentante, ma sono all’interno del sovrano, sono il corpo del sovrano, e la

loro volontà politica è quella espressa dal sovrano, cioè dal rappresentante. Si può riflettere

su quanto questa immagine sia ancora espressiva della costituzione democratica, dove la

7

volontà politica dei cittadini è quella che emerge dal processo rappresentativo. Anche

Rousseau, che è considerato il padre della democrazia nella sua forma diretta, propone che

il cittadino debba intendere come sua vera volontà la volontà generale contro la sua

particolare12. Anche in questo caso, nonostante la critica radicale alla rappresentanza che

caratterizza la concezione rousseauiana della sovranità del popolo, il soggetto collettivo si

impone sui singoli e sulla loro particolarità.

Tale aporia nasce dal modo dualistico in cui fin dall’origine i concetti politici hanno

la loro genesi nelle dottrine del contratto sociale e del diritto naturale. Se il punto di

partenza della concezione politica è costituito dagli individui considerati in modo

indifferenziato fuori da rapporti determinati, dunque da una moltitudine di individui,

l’unico modo di pensare l’unità politica è quello rappresentativo, secondo la logica ferrea

espressa da Hobbes nel XVI capitolo del Leviatano13. Allora l’unità politica è dei molti

che si fanno uno, ma è sempre altra nei confronti dei molti, e i singoli sentono questa

unità, che sarà quella dello Stato, come a loro estranea. Anche in Rousseau si rintraccia

questa costruzione dualistica: alla base del contratto stanno gli individui, e tanto più può

emergere la volontà generale quanto più i cittadini sono isolati e non hanno relazioni tra

loro14. Anche in questo caso i due poli della concezione politica sono i singoli e il soggetto

collettivo, e questo dualismo comporta la mancanza di ogni mediazione.

Lo stesso si può dire del concetto di libertà, che, così come è concepito dal

giusnaturalismo non può che produrre il concetto di potere legittimo o sovranità. Ma in

questo modo la sovranità prodotta si converte nei confronti del singolo in una obbligazione

assoluta, in ciò che appare essere l’opposto della libertà, cioè la sua negazione. La libertà

acquisisce significato solo nello spazio del privato, non riguarda un libero agire politico. Il

potere, proprio in quanto è legittimato dalla volontà di tutti, e proprio in quanto è

rappresentativo, è caratterizzato dall’assolutezza e nega ogni possibile resistenza.

Ugualmente la rappresentanza, a causa della logica sopra indicata e del processo di

autorizzazione in cui consiste, lungi dal permettere la partecipazione politica dei cittadini,

tende a produrre un corpo separato che agisce in vece loro, spogliandoli di una propria

dimensione politica. Essi sono autori di azioni politiche che però non compiono, in quanto

sono gli attori, cioè i rappresentanti a compierle. Ma di questo risultato contraddittorio il

concetto stesso non dà ragione. I concetti di sovranità del popolo e di rappresentanza, che

sembrano promettere la vicinanza del cittadino al potere, la modalità della sua

12

Cfr. J. J. Rousseau, Contrat social, in Oeuvres Complètes, Paris 1964, vol. III, Libro I, cap. VI. p. 363. Per

mostrare quanto il movimento teorico della rappresentanza si ripresenti in Rousseau a causa della logica della

sovranità che pure egli, contro Hobbes, vorrebbe concepire senza il concetto di rappresentanza, rimando a G.

Duso, La rappresentanza: nascita e crisi del concetto, FrancoAngeli, 2003, sp. pp. 92-96.

13

“Una moltitudin diviene una sola quando gli uomini [che la costituiscono] vengono rappresentati da un

solo uomo o da una sola persona e ciò avviene con il consenso di ogni singolo appartenente alla moltitudine.

Infatti è l’unità di colui che rappresenta non di chi è rappresentato, che rende una la persona; ed è colui che

rappresenta che dà corpo alla persona ed ad una persona soltanto. Né l’unità in una moltitudine si può

intendere in altro modo”. In questa frase, fondamentale per tutto lo sviluppo del pensiero politico moderno, è

indicata tutta la necessità e la logica del concetto di rappresentanza, qualora si pensi la politica a partire dal

concetto di individuo e della sua libertà.

14

Cfr Rousseau, Contrat social, L. II, cap. III, p. 371: “Se quando il popolo informato a sufficienza delibera,

i cittadini non avessero nessuna comunicazione tra di loro , dal gran numero delle piccole differenze

risulterebbe sempre la volontà generale e la deliberazione sarebbe sempre buona” (corsivo mio). Anche in

Rousseau vi è la critica radicale alle associazioni particolari e la base della costruzione teorica è costituita

dagli individui intesi nel loro isolamento.

8

partecipazione, in realtà producono, dal punto di vista concettuale, un processo in cui i

singoli perdono la loro dimensione politica: paradossalmente costituiscono la via della

spoliticizzazione del cittadino. E questo in entrambi i casi (rappresentanza e sovranità

popolare), e proprio a causa del fatto che il potere è inteso come proprio dei cittadini – è il

loro potere - , al punto che è diffusa la curiosa immagine che in democrazia i cittadini

sono, o dovrebbero essere, sovrani. Immagine curiosa, perché se si riflette sulla logica

della sovranità si comprende che in un orizzonte in cui gli individui sono il punto di

partenza la sovranità può essere attribuita solo al soggetto collettivo, cioè al popolo.

La realtà concreta dei concetti moderni è allora quella che emerge in seguito alla

loro interrogazione, mediante la quale si comprende quanto è implicito e non espresso nel

loro detto, e dunque anche le aporie e le contraddizioni a cui danno luogo. Queste aporie

mostrano che non si può rimanere fermi a questi concetti, che invece solitamente sono

considerati valori universali e indiscutibili; perché se essi, negando un orizzonte di

pensiero più ampio, pretendono di costituire in quanto tali il fondamento unico della

politica, finiscono con il produrre la negazione della istanza da cui sono sorti. Allora, se è

vero che i concetti nati nel giusnaturalismo rappresentano la giusta aspirazione di

sconfiggere privilegi e forme di dominio che venivano ravvisate nella realtà storica premoderna, e per questo andrebbero mantenuti, tuttavia ciò richiede che essi vengano

superati nella loro immediatezza e siano pensati in un contesto più ampio di pensiero, quel

contesto che nella razionalità formale che li caratterizza, essi tendono, fin dalla loro genesi

a negare.

Le aporie rilevate nei concetti emergono anche al secondo livello a cui può essere

considerata la realtà, quello cioè storico e costituzionale, intendendo la costituzione nel

senso ampio ed etimologico del termine secondo quando insegna la Verfassungsgeschichte

e quanti emerge nello stesso pensiero schmittiano15. Innanzitutto ciò emerge nel modo in

cui si viene a determinare costituzionalmente il concetto di rappresentanza, cioè nelle

elezioni. Queste infatti non consistono in una trasmissione di volontà, ma in un processo di

autorizzazione, mediante il quale si crea un corpo rappresentativo che non avrebbe tanto il

compito (almeno per quanto riguarda la lettera e la razionalità che sta alla base della

costituzione e non certo la prassi corrente), come spesso si crede, di rispecchiare la

volontà di parte degli elettori, di gruppi o di partiti, ma di produrre quel comando, cioè la

legge, che è inteso come rappresentativo, come cioè il comando che viene dal popolo e che

dunque ha la totalità dei cittadini come autori. In questo modo il cittadino è spogliato di

una sua dimensione politica e l’unico suo atto politico, costituito dal voto, rende veri attori

politici i rappresentanti. Si crea in tal modo un corpo separato a cui spettano le decisioni e

il cittadino si sente impotente e sente che le decisioni politiche non sono nell’ambito della

propria possibilità di agire.

Proprio in quanto la rappresentanza produce non la vicinanza del cittadino al

potere, ma invece la sua lontananza, capita che i cittadini che intendono direttamente

intervenire sulle decisioni politiche che li riguardano agiscano nel modo dell’opposizione e

della resistenza. Queste manifestazioni di resistenza, che si possono riscontrare spesso

nella realtà odierna, sono segni della legittima esigenza dei cittadini di contare da un punto

di vista politico. Ma in questi focolai di resistenza non emerge una modalità nuova di

15

Si veda il concetto concreto di costituzione come comprensivo della realtà sociale e politica, quale emerge

nella prima parte di C. Schmitt, Verfassungslehre, Duncker & Humblot, Berlin 1928.

9

pensare la politica: l’immaginazione a cui ci si riferisce è quella della democrazia diretta,

che non costituisce un modo diverso di pensare la politica, ma l’altra faccia della sovranità

moderna16. Nei confronti allora della assolutezza della sovranità che si esprime attraverso

la rappresentanza, si ha il contrapporsi di un’altra assolutezza, quella dei cittadini che

intendono non partecipare ad una decisione complessa e che ha alla base esigenze e bisogni

diversi e plurali, ma decidere in modo altrettanto assoluto.

Alla base poi delle elezioni, cioè del momento ascendente della rappresentanza,

quello che viene dal basso, sta il valore dell’individuo, che è però inteso in modo astratto e

ridotto all’espressione delle sue opinioni. Nel voto infatti non si esprime la concreta realtà

del singolo, i suoi bisogni e le sue competenze, ma solo la sua opinione, che deve

determinare la scelta dei rappresentanti in relazione alla soluzione di problemi per i quali il

singolo non ha nessuna competenza. In questo quadro è inevitabile che sorga il potere di

coloro che hanno i mezzi per formare l’opinione dei cittadini. Così come è inevitabile il

fenomeno del leaderismo e del populismo17.

Proprio il meccanismo della rappresentanza, che si basa sulla enunciazione

dell’uguaglianza non tanto della dignità dei singoli, ma della loro efficacia politica, dà

luogo allo iato sopra descritto, il quale permette che in realtà siano lobbies e gruppi a

contare realmente sulle decisioni politiche, assai più dei cittadini con il loro voto. Anche in

questo caso il concetto di uguaglianza degli individui, che nega radicalmente qualsiasi

funzione e dimensione politica dei gruppi e delle corporazioni - come appare con evidenza

nel superamento dell’ancien règime che si effettua con la costituzione francese del 1791 –

permette contraddittoriamente proprio il dominio dei gruppi di interesse e dei poteri sociali

ed economici, un dominio tanto più grave quanto più questi soggetti sono

deresponsabilizzati politicamente sulla base di quell’immaginario della distinzione di

società civile e Stato che sta alla base delle moderne costituzioni.

E’ proprio quello che appare il risultato più felice e razionale della teoria politica

moderna, cioè il concetto di un potere legittimo in quanto rappresentativo, a produrre un

effetto di spoliticizzazione, e ad impedire ai cittadini di contare nella loro dimensione di

governati, in quanto tali, e non per i rappresentanti che eleggono. Ma su ciò non posso che

rimandare a riflessioni e ricerche già compiute18. Qui è sufficiente ricordare che anche

nella realtà storica, quella delle costituzioni moderne e delle nostre democrazie

rappresentative, i concetti moderni non permettono di comprendere la realtà stessa a cui

contribuiscono a dare luogo.

5. La lezione hegeliana: l’epoca moderna oltre i suoi concetti

Ho recentemente ricordato quanto sia significativo il pensiero politico hegeliano sia

per quanto riguarda la modalità critica del pensiero che caratterizza una storia concettuale,

sia per quanto attiene all’assunto del presente intervento, che cioè i concetti moderni non ci

16

Cfr. G. Duso (a cura di), Oltre la democrazia. Un itinerario attraverso i classici, Carocci, Roma 2004, sp.

l’Introduzione e Genesi e aporie dei concetti della democrazia moderna, rispettivamente pp. 9-30 e 107-138.

17

Cfr. per la riflessione critica sull’assetto delle costituzioni democratiche il numero 3/2006 di “Filosofia

politica”, in particolare sulla assolutizzazione dell’opinione nel meccanismo elettorale B. Karsenti, Elezione e

giudizio di tutti, pp. 415-430.

18

Cfr. nota 28.

10

permettono di intendere la realtà dell’epoca moderna. Per il primo aspetto ho cercato di

mostrare che l’interrogazione critica dei concetti che caratterizza il lavoro dello storico dei

concetti non è tanto descrivibile mediante il concetto di critica con il dualismo che

inevitabilmente lo caratterizza19, quanto piuttosto mediante la nozione di superamento

secondo il significato che ha in Hegel l’Aufhebung, la quale non consiste nel contrapporre

ai concetti moderni considerati falsi concetti finalmente veri, ma nel mostrare come siano

gli stessi concetti moderni a produrre un movimento di pensiero che richiede di superare la

loro unilateralità e la loro immediatezza20. Ma ciò non per negarli, ma piuttosto per

mantenere l’esigenza che essi esprimono.

Ciò vale soprattutto per quel nesso tra il concetto di individuo e quello di libertà,

che determina la genesi della concettualità moderna della politica. Hegel non contrappone

una concezione organicistica o totalitaria all’atomismo dei giusnaturalisti, ma mostra come

proprio il concetto di individuo richieda di pensare necessariamente a quelle relazioni

all’interno delle quali egli è concretamente reale. La stessa cosa riguarda il concetto di

libertà. Questo concetto moderno ha mostrato la sua forza rovesciando un mondo quale

era quello dell’antico regime con le cristallizzazione dei privilegi che comportava. La

libertà della coscienza del singolo, che non tollera che ad esso niente venga imposto che

non passi per la sua consapevolezza e la sua volontà, è il portato specifico dell’epoca

moderna ed è ormai diventata destino innegabile. Ma se è assolutizzata come fondamento

della politica comporta la sua negazione. Per essere mantenuta la libertà deve essere

pensata nella realtà di quella rete di relazioni sociali che sono anche condizionamenti per il

singolo. Nel cammino di questa modalità di pensiero Hegel giunge ad una concezione

concreta della Verfassung dello Stato, che comporta il superamento della sovranità e

giunge alla paradossale affermazione che una modalità diversa della rappresentanza, quella

cioè che fa capo a corporazioni e gruppi sociali, appare consona alla realtà moderna e

unico tramite, in luogo delle elezioni democratiche, affinché si affermi il principio della

libertà formale. Ciò è paradossale, in quanto nelle costituzioni moderne il principio della

libertà del singolo si è affermato con le elezioni, che si basano sulla negazione di ogni

carattere politico dei gruppi21.

Il pensiero politico hegeliano consiste allora nel riconoscere le esigenze proprie

dell’epoca moderna e nel mantenerle, ma per fare questo supera l’assetto che i concetti

hanno avuto nel dispositivo della sovranità: li supera sia sul piano filosofico speculativo, in

quanto si impone una modalità diversa del pensiero e del modo di praticare la filosofia,

sia su quello della realtà costituzionale, in quanto le aporie dei concetti del dispositivo

della sovranità comportano una modalità diversa di intendere il comando politico e la

partecipazione dei cittadini, che trova nella aggregazione e non nell’isolamento atomistico,

una modalità per la sua realtà effettiva.

5. Un nuovo pensiero della politica per il presente

19

Cfr. le voci Kritik e Krise, in GG, Bd 3, 1982, rispettivamente pp. 617-650 e 651-675, e R. Koselleck,

Kritik und Krise. Ein Beitrag zur Pathogenese der bürgerlichen Welt, Freiburg-München, Verlag Karl Albert

1959.

20

Cfr. G. Duso, Storia concettuale: critica o filosofia? cit.

21

Per la argomentazione relativa al fatto che non si tratta qui di un semplice paradosso, ma del problema che

Hegel pone al nostro pensiero della politica, rimando al mio Libertà e costituzione in Hegel, FrancoAngeli,

Milano 2013, sp. agli ultimi due capitoli.

11

Se i concetti moderni non sono adeguati ad intendere la realtà moderna,

l’inadeguatezza è ancora più evidente per quanto riguarda il nostro presente. Le aporie che

sono strutturali per il modo moderno di concepire la politica si manifestano oggi in una

crisi che riveste anche un carattere epocale. Ciò è divenuto particolarmente evidente grazie

ad una serie di processi che hanno complicato il quadro classicamente moderno della

forma politica, cioè dello Stato. Quest’ultimo palesemente non è più comprensibile

mediante i concetti sopra esposti, a maggior ragione da quando nel XX secolo si è avuta

una realtà che è stata definita come “lo Stato dei partiti”, nella quale cioè i partiti sono

diventati i reali soggetti politici. Inoltre si sono determinati processi di tipo economico e

giuridico di dimensione mondiale, che hanno privato di significato il concetto di sovranità

degli Stati. Se si comprende poi quanto la legittimazione democratica moderna sia legata al

dispositivo della sovranità, si può anche intendere che è lo stesso meccanismo della

democrazia ad essere messo in questione. Tale crisi diventa particolarmente evidente

quando si vuole concepire e organizzare costituzionalmente entità sovra statuali, quale è ad

esempio l’Unione europea.

Per quanto riguarda innanzitutto la costituzione statale, si può notare un processo di

progressiva incapacità della costituzione ad assolvere quel compito normativo al quale era

stata destinata, al punto che diversi studiosi hanno parlato di un processo di

decostituzionalizzazione22. Non solo, ma nello “Stato dei partiti” sembrano annullarsi una

serie di capisaldi che stanno alla base delle costituzioni moderne. Questo vale in modo

accentuato per la situazione italiana, che si ispira ad un parlamentarismo puro. Si pensi ad

esempio a quanto possa avere realtà effettiva il principio della divisione dei poteri, che era

tradizionalmente pensato come garanzia della libertà. Come si può pensare ad una effettiva

divisione dei poteri in una situazione in cui il Parlamento funziona sulla base della volontà

dei partiti di maggioranza, e il governo è formato dagli stessi partiti di maggioranza?

Non solo non c’è allora divisione dei poteri, ma sono le stesse funzioni

fondamentali del Parlamento in tal modo ad essere messe in questione. Quella ad esempio

rilevante del controllo del governo, proprio perché il potere esecutivo è nelle mani della

stessa maggioranza parlamentare. Ma anche la funzione legislativa si trova in una difficoltà

strutturale. Ci si lamenta spesso come di una anomalia che lo strumento legislativo sia

sempre più funzione del governo. Ma come è possibile evitare che sia il governo a fare le

leggi (non solo mediante i decreti legge), se nel Parlamento vengono ratificate decisioni

prese al di fuori di esso (come già ci ha insegnato Weber), dai partiti di maggioranza, che

sono gli stessi che verificano quotidianamente la possibilità di raggiungere un accordo ed

una decisione comune proprio nella azione di governo?

Ma anche il concetto di rappresentanza trova una complicazione radicale: mentre

infatti la costituzione parla di mandato libero nei confronti di qualsiasi gruppo che voglia

condizionare la volontà dei rappresentanti, questi ultimi in realtà sono vincolati dalle

decisioni del partito di appartenenza, e questo sembra ovvio ai cittadini, dal momento che è

l’appartenenza del deputato al partito e al suo programma l’elemento che può creare una

qualche relazione di contenuto tra la volontà dell’elettore e la volontà politica espressa

dall’eletto, e che sembra dunque lo strumento per superare lo iato prodotto dal concetto di

rappresentanza. E’ a questo proposito da tenere presente che il mandato libero non è un

22

Cfr. H. Hofmann, Vom Wesen der Verfassung, Humboldt-Universität, Berlin 2002, e Riflessioni

sull’origine, lo sviluppo e la crisi del concetto di Costituzione, in Sui concetti politici e giuridici della

costituzione dell’Europa, a cura di S. Chignola e G. Duso, Franco Angeli, Milano 2005, pp. 227-237.

12

elemento marginale e contingente della moderna rappresentanza, bensì costitutivo: esso

scaturisce con una necessità logica da quei concetti di uguaglianza e libertà e dalla

centralità dell’individuo che caratterizzano la moderna concezione della politica. Con la

dipendenza dei parlamentari dai loro partiti sembra invece reintrodursi quel mandato

imperativo che era tipico di una concezione medievale e feudale, con la differenza

sostanziale che la dipendenza non riguarda parti della società, ma soggetti quali i partiti

che hanno una loro autonoma organizzazione e spesso anche una dimensione di

separatezza nei confronti della società.

Se poi si guarda a realtà sovra-nazionali quali ad esempio l’Unione europea

l’inadeguatezza di quei concetti che sono stati alla base degli Stati nazionali diventa ancora

più evidente. Nonostante questa evidente inadeguatezza si può tuttavia constatare la

difficoltà che si incontra a superare il dispositivo dei concetti moderni. Infatti se non è rara

la consapevolezza che per pensare realtà quali l’Unione Europea bisogna superare i

concetti che stanno alla base dello stato e della sovranità23, tuttavia è assai più raro

rintracciare delle proposte che mostrino questa capacità di superamento. Ciò accade anche

nelle concezioni che si ispirano al federalismo, che spesso ricadono nella alternativa tra

stato federale e confederazione di Stati, mostrando in tal modo di concepire una realtà

sovrastatale sempre mediante la concettualità che sta alla base dello Stato.

Infatti euro-ottimisti ed euro-scettici si dividono in relazione alla possibilità o meno

che si determinino per l’Europa le condizioni per le quali si possa parlare di un unico

popolo e si verifichi un quadro come quello qui ricordato della legittimazione democratica,

ma non sembrano mettere in discussione che sia nella modalità di questo quadro di

legittimazione che si deve pensare democraticamente una entità politica. Il dibattito spesso

verte su quanta sovranità gli Stati debbano attribuire all’UE e quanta ne mantengano. E, a

seconda del soggetto a cui si imputa prevalentemente la sovranità (Europa o Stati

nazionali), si ritiene maggiormente consono per l’UE lo strumento della costituzione

(strumento che, dopo le rivoluzioni, è stato sempre legato alla sovranità e alla cifra

unitaria che la caratterizza), o quello del trattato (che sembra idoneo a ribadire la sovranità

degli Stati). Ma in questo modo si resta all’interno dell’orizzonte dello Jus publicum

europaeum, basato sugli Stati nazionali, e non si esce dal celebre dilemma di Calhoun: o

restano sovrani gli Stati che danno origine all’Europa, o diventa sovrana l’Unione Europea,

alla stregua di un nuovo mega-Stato e i membri che la hanno costituita spariscono per

quanto riguarda la loro dimensione politica e decisionale.

L’Europa presenta un problema che non è possibile affrontare con il monismo che

caratterizza gli stati nazionali sovrani: quello di una entità politica che è strutturalmente

plurale, tale dunque che i suoi membri, pur ritrovandosi in una realtà politica comune

intendono mantenere una loro dimensione politica. Ciò non è possibile mediante quel

nesso di sovranità e rappresentanza che caratterizza le costituzioni statali. In questo caso

l’unità politica non tollera al suo interno nessun soggetto politico; se soggetti nello Stato

sono i singoli, questi mediante il meccanismo della rappresentanza e l’organizzazione dei

poteri dello stato danno luogo ad una volontà unica, quella della legge che vale per tutti.

Questa costituisce quel comando sovrano dello Stato, la legge, che, come si è detto, ha un

carattere rappresentativo, e perciò riassume in sé tutti i singoli. In questo orizzonte una

23

Cfr. O. Beaud, Théorie de la Fédération Puf, Paris 2007, e L’Europe en voie de Constitution. Pour un

bilan critique des travaux de la Convention, a cura di O. Beaud, A. Lechenvalier, I. Pernice e S. Strudel,

Bruylant, Bruxelles 2004.

13

pluralità di soggetti politici non è concepibile24. Allora per assolvere il compito di pensare

una entità plurale quale l’Unione Europea, bisogna allora concepire la politica in modo

diverso da quanto è avvenuto nelle costituzioni statali.

Ma se questo è vero, ciò significa che bisogna concepire in modo diverso la

democrazia, dal momento che la legittimazione democratica si basa proprio nel nesso di

sovranità del popolo e rappresentanza e sui concetti che stanno alla base di questi

(individuo, diritti, uguaglianza, libertà, popolo). Pensare la politica in una chiave europea

non è semplice: non si tratta di estendere ad un livello più ampio quei concetti e quei

meccanismi della democrazia che sembrano rassicurarci e che sono da tutti ritenuti ovvii.

Nello stesso dibattito odierno, nonostante la denuncia di un deficit di legittimazione

democratica per l’Europa, emerge la consapevolezza che nell’ambito europeo sembrano

non poter essere mantenuti alcuni processi che caratterizzano la democrazia negli Stati

nazionali, ragione per cui bisogna per l’Europa pensare in modo diverso la democrazia25.

Si ha però l’impressione che ci si riferisca ad una dimensione più debole e secondaria nei

confronti di quel modello della democrazia rappresentativa degli Stati nazionali che non

viene messo in discussione. Anche in un recente intervento di Habermas26, in cui si

propone un modello di democrazia europea che comporta il problematico concetto di una

sovranità divisa, ciò che viene tenuto come valore indiscusso è la democrazia come si

afferma nelle costituzioni statali.

Non solo, ma è ben difficile rintracciare nel dibattito indicazioni atte a

comprendere in cosa consista questo “modo diverso” di pensare la democrazia. Coloro

stessi che propongono questa esigenza finiscono poi per ritenere compito dell’UE quello di

rendere effettivi per tutti in modo eguale i diritti, e ciò richiede un potere unico e forte, da

tutti legittimato e che agisce in modo centralistico. Spesso è questa idea che ispira le

politiche europee: realizzare dall’alto una situazione omogenea di uguaglianza, mediante

un potere unico. Si tratta di comprendere se il problema che presenta l’Europa per la

democrazia costituisca una complicazione che richiede gli aggiustamenti possibili, oppure

ci presenti una situazione particolarmente felice per ripensare quel sistema delle

costituzioni democratiche che sembra anche epocalmente in crisi. La necessità di questo

nuovo pensiero della democrazia deriva anche dal fatto che negli stati nazionali la

democrazia rappresentativa non gode di buona salute: non solo contiene in sé aporie

strutturali, ma appare nel presente particolarmente in crisi.

Un modo diverso di pensare la cittadinanza e la democrazia, o meglio quelle

esigenze di eliminazione del dominio, di maggior giustizia, di uguale dignità dei cittadini,

di partecipazione alle decisioni politiche, che normalmente si racchiudono nel termine di

“democrazia”, richiede di superare quella razionalità formale che caratterizza l’orizzonte

concettuale della sovranità e della moderna democrazia quale si è affermata nelle

costituzioni moderne. La legittimazione democratica comporta il principio del prevalere

della volontà della maggioranza dei voti. Questo è un aspetto formale, che niente dice sulla

giustizia del comando che in questo modo si produce e sulla capacità di governare i

processi. Da questo limite della razionalità formale della democrazia nasce il continuo

24

Cfr. M. Bertolissi, G. Duso, A. Scalone, Ripensare la costituzione: la questione della pluralità,

Polimetrica, Monza 2008.

25

Cfr. ad es. A. von Bogdandy, I principi fondamentali dell’Unione europea, Editoriale scientifica, Napoli

2011.

26

Cosa significa transnazionalizzare la democrazia, Micromega, 3/2014, pp. 12-27.

14

ricorre alla tematica della governance. Ma se formale è la relazione rappresentativa,

formale è anche il concetto di democrazia diretta. Non solo anche in questo caso emerge la

morsa dell’unità e non c’è spazio per la pluralità, ma la formazione della volontà unica e

diretta del popolo (qualora sia possibile e pensabile) rimane determinata da un carattere

formale, che niente dice sulla bontà delle decisioni e sulla capacità di buon governo. Ciò

non sorprende se si pensa che come la democrazia rappresentativa anche quella diretta è

una declinazione della sovranità, e si colloca dunque nello stesso orizzonte concettuale.

Il dibattito politico attuale sembra essere rinchiuso tra queste due facce della

democrazia e per questo non intravvede una via di uscita dalla crisi politica che caratterizza

il presente. Chi ravvisa nella rappresentanza quale forma di legittimità democratica, a

causa dello iato sopra denunciato, una difficoltà per la partecipazione del cittadino, tende a

concepire quest’ultima nella forma della democrazia diretta. Ma per pensare la

partecipazione bisogna andare oltre questa alternativa, andare oltre la razionalità formale

della legittimazione del potere e dunque del concetto di potere rappresentativo. Bisogna

spostare la riflessione sui reali rapporti di governo e sulla dimensione politica dei

governati27, pensare la loro necessaria partecipazione, che non significa che essi siano i

soggetti della decisione politica, ma che questa non può non tenere conto del loro

intervento in relazione ai bisogni concreti e alle competenze che sono loro propri. Se fosse

qui possibile sviluppare questo punto, si potrebbe mostrare che ciò è possibile solo se i

singoli non sono pensati in quanto tali, fuori cioè dai rapporti differenti che determinano la

loro realtà, e se si dà rilievo ed efficacia non tanto al pluralismo delle opinioni, ma

piuttosto alla pluralità che caratterizza la società28.

Per questo compito di un nuovo modo di pensare la politica e la democrazia è

indispensabile non restare condizionati dal paraocchi costituito dai concetti moderni, e

dunque metterli in questione mediante il lavoro critico della storia concettuale, non solo,

ma anche attraversare il pensiero degli antichi e delle tradizioni pre-moderne, non perché si

possano lì rintracciare modelli per noi risolutivi, ma perché il nostro attraversamento di

quel pensiero meglio ci permette di intendere la riduttività dei concetti moderni e di

ritrovare problemi che questi ultimi pretendevano di avere definitivamente risolto29. E’

questo orizzonte più ampio di quello dei concetti moderni che ci può permettere un più

concreto rapporto con l’epoca moderna e con i problemi che ci pone il nostro stesso

presente.30

27

In questa direzione mi pare si incrocino problemi posti anche dagli ultimi lavori di Rosanvallon.

Per un tentativo di pensare insieme partecipazione e pluralità, all’interno di una concezione della politica

alternativa a quella dello stato e della sovranità, che può a ragione essere nominata “federalistica”, cfr. G.

Duso, Oltre il nesso sovranità-rappresentanza: un federalismo senza Stato?, in M. Bertolissi, G. Duso, A.

Scalone, Ripensare la costituzione: la questione della pluralità, Polimetrica, Monza 2008, pp. 183-211, G.

Duso, A. Scalone, Come pensare il federalismo: nuove categorie e trasformazioni costituzionali, Polimetrica,

Monza 2010, e riassuntivamente G. Duso, Per una trasformazione della costituzione in direzione

federalistica , in M. Cacciari, G. Duso, M. Bertolissi, G. Napolitano, La costituzione domani, Marsilio,

Venezia 2008, pp.19-40 (anche in “Filosofia politica” 3/2008, pp. 361-370) (tutti i testi ora on-line nel sito

del CIRLPGE).

29

Rimando al mio Perché l’antico per pensare nel presente (di prossima pubblicazione), dove si cerca di

mostrare la rilevanza del nostro attraversamento dell’antico contro una accezione storicistica della storia

concettuale.

30

Cfr. G. Duso, Platone e la filosofia politica, in G. Chiodi e R. Gatti (a cura di), La filosofia politica di

Platone, FrancoAngeli, 2008, pp. 9-23.

28

15